- Home

- ミシェル・フーコー, ミシェル・フーコー, 1ワード社会学

- 【1ワード社会学第五回】フーコーの「パノプティコン」とはなにか

Contents

動画での説明

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

ショート動画で1分で説明しているバージョンも投稿していますm(_ _)m

はじめに

社会学とはなにか

社会学とは、「社会を対象とする学問」のことである。そして社会とは基本的に「人々の社会的行為の相互作用の集まり」を意味する。

なぜ社会学が存在するのかについては多種多様な立場があるが、根本的には「社会を分析し、よりよい社会へ導くため」だといえる。社会とはなにか、どう変動していくのかという事実判断やどうあるべきかという価値判断の両方のバランスをとる必要のある学問である。

【基礎社会学第三六回(1)】エミール・デュルケムの社会学とはなにか、学ぶ意味や価値はあるのか

この動画チャンネルシリーズは創造発見学に位置づけられている。要するに、アイデアをひらめくための情報を学ぼうというわけである。ビジネス、友人関係、学業、さまざまなものにそれぞれ活かしてほしい。

できるだけ1ワードに説明する対象を絞っていく。

基本的な説明プロセスは、上の図の通りである。

フーコーの分析の目的とはなにか、わかりやすく解説

一般理論の形成ではなく「批判」が目的

フーコーはフランスの哲学者であるが、管理の社会学や刑罰の社会学、あるいは教育の社会学でもよく参照されることが多い。実際、多くの社会学の基礎テキストでフーコーの内容が(ときには社会学者として)扱われている。『監獄の誕生』をいきなり説明する前に、フーコーがそもそも何のために学問をしているのかという前提を軽く扱っていきたい。

たとえば社会学者であるパーソンズやルーマンのように社会システム理論のようなマクロ(大きい)な分析のための一般的な知の道具をつくることをフーコーは目的としていない。ある範囲に適応できるようなメゾ(中間)な分析のため「理論」や「法則」を発見することも目的としていない。

かといって現象学のような哲学の体系を1から作ることも目的としていない。人間や社会のあるべき姿、ある種の正解・規範を提示することも目的ではない。単に統計分析や実地調査のような実証的な分析をミクロ(小さい)な範囲でただ積み重ねることも目的ではない。

フーコーの目的は「批判」にあるという。

しかしこの批判は社会学におけるマルクスや批判理論家のように、現実にある不平等や抑圧構造を分析し、それらを改善・変革していくために批判していくことを意味しない。

フーコーはそもそも「あるべき社会のかたちや制度のありかた」を提示することに関心をもっていないようにみえる。このあたりは社会学者のルーマンと似ている(そんなことは人間ごときにはわからないという冷めた立場にある)。

フーコの「批判」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

フーコーのいう「批判」とは、ある現象を検討・分析することだという。

そうした分析の意図は「現に存在するものを、あるいは存在しなかったかもしれないもの、今あるようには存在しなかったかもしれないものとして記述すること」にあるという。ここがなかなか面白い。これもルーマンのコンティンジェンシー(偶有性,別様でもありうること)とつながってくる。

たとえば我々は真理、理性、主体や権力などは必然的であり、動かし難く遠い昔からあるものだと信じがちである。たとえば「日本国民」という概念が遠い昔からあるとほとんどの人たちは思っている。

しかしフーコーはそれらの概念は歴史的・社会的に構成されたものであることを言説(人々が語ったもの)を経験的に分析することによって明らかにしようとするわけである。絶対的なものが実は偶発的なもの、つまり他でもありえたものかもしれないと歴史を紐解いて分析していくわけである。このような方法を考古学とフーコーはいう。ニーチェの系譜学に影響を受けている。

現にある固定的な制度、構造、概念や関係を「あたりまえ」と思わずに、柔軟に「他でもありうる」、「逆でもありうる」、あるいはありえた、なぜそうなったのか、どう機能し、どう機能していないか(あるいは逆機能)などを分析していくのがフーコーのスタイルであるといえる(このように考えると、社会学者のマートンに近づく)。

【基礎社会学第三十五回】ロバート・K・マートンの実証的機能分析とはなにか

そして『監獄の誕生』の目的は、「自発的な主体性」が歴史的にいつごろ、どのようにして形成されたのかを明らかにすることにある。たとえばなぜ我々は他人が見ていなくとも赤信号を渡れないのか。自発的に法律を守るような態度をとっているのだろうか。

・特に参考にしたページ

近藤哲郎「フーコーにおける権力分析のパラダイム 『監獄の誕生』 の方法と論理」(1990),39-41p

・「新しい社会学の歩み」,有斐閣アルマ,第一刷,132p

パノプティコン

ベンサムにおけるパノプティコンとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

ベンサムはイギリスの哲学者であり、功利主義の創始者として知られている。

※功利主義とはできるだけ多くの人が幸福になるように行動すべきだと考える考え方のこと(最大多数の最大幸福)。ある制度の良し悪しが快楽や苦痛の量によって判断される。

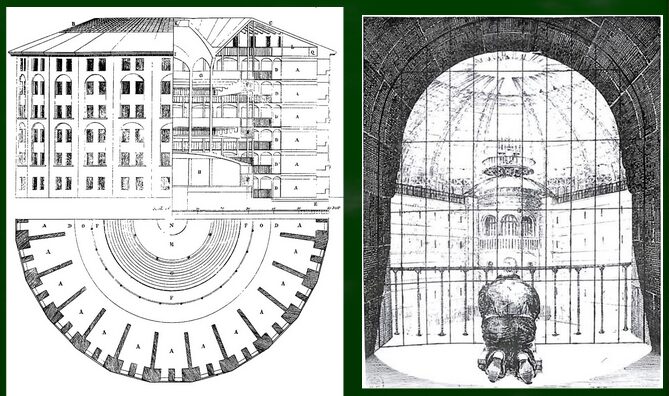

ベンサムにおけるパノプティコン(英:Panopticon):中央の監視塔から全ての独房を見渡せる監獄を意味する。

日本語では一望監視施設という。ギリシャ語のpan(すべて)と、opticon(見るもの)に由来する。ベンサムが当時の非人道的な刑務所の環境を改善するために考案したものだという。常に監視しておくことで、適切な態度を身につけさせ、社会に復帰させるという、いわゆる「矯正(きょうせい)」を目的としている。さらに、監視者が少なくて済むという、経済的効率性も考慮されている。

重要な構造の特徴は以下の2点である。

- 中央に監視塔を置き、周囲に独房を円形に配置する。

- 監視塔からは全ての独房が見渡せるが、囚人からは監視者が見えない。

・特に参考にしたページ

・「新しい社会学の歩み」,有斐閣アルマ,第一刷,135p

藤田雄飛, 舩原将太, 塚野慧星 「フーコー 『監獄の誕生』 再考」(2018),61p

藤田雄飛, 舩原将太, 塚野慧星 「フーコー 『監獄の誕生』 再考」(2018),62-63p

フーコーにおけるパノプティコンとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

フーコーにおけるパノプティコン(英:Panopticon):「常に監視されているという意識から、自発的に権力に服従する」という近代社会特有の管理・統制のあり方、仕組みのこと。

ここでいうパノプティコンは仕組みや制度の象徴、比喩表現にすぎず、学校や病院、家庭などでもパノプティコンと類似した仕組みが浸透しているという点が重要である。具体的には「権力のあり方」、「規律・訓練(ディシプリン)のあり方」の2点が重要になってくる。

・特に参考にしたページ

「社会学小辞典」、有斐閣、新板増補版第四刷,504-505p

香月孝志,「社会学用語図鑑」,プレジデント社,第一刷,206p

・「本当にわかる社会学」,現代位相研究所編,第四刷,108p

パノプティコン=権力の特殊なあり方

近代以前の権力概念

近代以前の権力は、抑圧・強制・搾取といったようにネガティブで一方的に押し付けられ、かつ所有できる「もの」のように捉えられていたという。たとえば「国家が国民を支配する権力をもっている」とか、「上流階級が権力を独占し、労働者階級を支配している」といった言い方がされていた。

・特に参考にしたページ

「クロニクル社会学」,有斐閣アルマ,第一六刷,156p

近代以降の権力概念

近代以降では、権力は所有されるものではなく、人と人との相互作用、相互関係の中で生成し、機能するものであると考えられている。

・特に参考にしたページ

「クロニクル社会学」,有斐閣アルマ,第一六刷,157p

要素よりも関係や体系が先にあるとはどういう意味か

要素よりも関係や体系が先にあるという点が重要である(フッサールの現象学やルーマンの社会システム理論とも類似する)。

しかしこのあたりは哲学的でなかなか理解することが難しい。フーコーは主体という概念も関係と無関係にあるわけではなく、関係が先にあって、要素が主体として構築されると考えられている。

たとえば「私」が「私とは無関係な目の前のペン」を手に取るという考え方自体、近代的な捉え方だというわけである。そのような区切り方は一定の関係、フーコー的に言えば「近代的知」を前提とする。

たとえば教師と生徒が学校という場所で出会って会話することによって権力がその場所で作用するのである。教師が生徒や学校とは無関係に、独立的に権力を道具のように所有しているわけではない。人に権力が帯びるというより、人間関係に権力が帯びる、人間関係の場に権力が帯びるというイメージ。

学校では教師はどうあるべきで、生徒はどうあるべきといったような「安定したルールや慣習が先にある。こうした細かく具体的なルールをさらに体系付ける知の体系がいわゆるエピステーメー(episteme)である。こうした安定した枠組み、関係(いわゆる構造)の中に人間Aと人間Bという要素が位置づけられることで、人間Aは教師になり、人間Bは生徒になるのであり、そしてそれらの関係として一種の「社会関係」が生じ、この関係に権力が働くのである(権力関係)。

【応用哲学第一回】フッサールの現象学における「志向性」とはなにか

・特に参考にしたページ

・「新しい社会学の歩み」,有斐閣アルマ,第一刷,131-132p

権力と秩序の関係とは

社会学者の桜井洋さんは「権力とは、社会の秩序が成立する仕方である」と説明している。

秩序のあり方は一方的な「命令・服従」だけではない。「人の行動や考え方を方向づける力(強制的な力だけではない、より広い範囲の生産的な力)」のことなのである。

フーコーは「支配関係」を固定的で逆転が難しい上下関係だとみなし、上下関係が逆転可能な「権力関係」と区別している。

たとえば会社の上司と部下の関係は支配関係ではなく権力関係の場合が多く、部下が上司よりも出世することはありうる。フーコーいわく、「権力のあるところには抵抗の可能性がある」という。

たとえば母親が子供に「勉強しないとろくな大人になれないかもね」と言うとき、そこにはミクロで対面的な相互作用が生じている。我々は通常、この関係を一方的な強制や支配とはみなさないだろう。

しかし一定の行動、2人の間の秩序を促すような「力=権力」をそこに観て取るはずである。いわば「調教」ともいっていい力である。この相互作用は「家庭」という場所において生じるからこそ、力が強くなる。たとえば友人や知らない人に同じことを言われても、無視するかもしれない。

我々のほとんどあらゆる相互作用によって権力は生じ、染み込んでいるのであり、しかもその力(働き、機能)はなかなか目に見えない。よく目に見えるのはその結果(勉強する/勉強しない、赤信号を渡る/渡らない)だけである。

・特に参考にしたページ

・「クロニクル社会学」,有斐閣アルマ,第一六刷,157p

・「本当にわかる社会学」,現代位相研究所編,第四刷,107p

刑罰の歴史とは

【1】古典的主義時代(17世紀から1789年のフランス革命にかけて)「身体刑」

「身体から精神へと権力の向かう関心が移行した」という点がパノプティコン的な権力特有のあり方において重要であるということを理解していく。

前近代的な権力の関心は王権による「身体刑」が主流であったこととも関係してくる。この時代はいわゆる古典主義時代である(17世紀から18世紀後半ごろ)。法は君主の権力を体現するもの、犯罪は君主に危害を加える行為であり、むち打ちや処刑などを民衆の前で公開することで、君主の権力を再認識させるという秩序維持の機能があったという。

・特に参考にしたページ

・「政治・権力・公共性」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,106p

【2】18世紀の刑罰制度の改革における「処罰」

18世紀には身体に対する罰が批判され、刑罰制度を改革しようとする人たちが現れてくる(法律学者のベッカリーアなど)。

「かわいそうだから少なく処罰する」という動機ではなく、「より良く、合理的に処罰する」という点がポイントである。18世紀には生活水準が上がり、人口が増え、ブルジョワジー(資本家)が現れ、財産を狙う民衆の犯罪が増加していたという背景がポイントになる。ムチ打ちや処刑などの「身体に対する権力による恐怖」では非効率的だというわけである。「危険の消去」ではなく、人々をより教育して有効に、効率的に国家のために使うための「教育(矯正・調教)」という方向性の転換ともいえる。

ではもっと効率のよい(人を操作するための)合理的な権力のあり方とはなにかという点が問題になる。それが18世紀においては「合理的な基準で処罰することによって、犯罪は割に合わないことを人々に認識させること」であったという。

たとえばベッカリーアは『犯罪と刑罰』で、「刑罰は見せしめよりも法則的で比例的であるべき」と述べ、「教育」を重視している。権力者が気分や賄賂で処罰を決めるのではなく、「この行為をするとこういう罰が科される」と明確に、痛みのような質ではなく、労働の量などで「記号」として可視化することによって、自発的・自律的に法を守らせる効果を刑罰に期待したのである。これが身体から精神への権力の方向の変化である。身体に刻むのではなく、精神に訴えかけ、予防するのである。脅迫ではなく教育である。

・特に参考にしたページ

・「政治・権力・公共性」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,107p

藤田雄飛, 舩原将太, 塚野慧星 「フーコー 『監獄の誕生』 再考」(2018),49-50p

【3】19世紀における「監獄」という処罰

この提案の時期には監禁刑はまだ主流ではなく、またこの改革者たちは(とにかく全員ぶち込め的な)監禁刑を批判している。

したがって、監禁ではなく「社会に与えた害に相当する公共的な土木事業などに従事する」といった刑罰が改革案では考えられていたそうだ。しかし、1810年の刑法典ではそのような改革案とは対照的に、大規模な「監獄」の設立が計画され、実施されていくことになる。監獄の計画も犯罪者たちの矯正(教育)という点では共通しているが、その手段(技術)が異なるというわけである。この具体的な手段については次の項目で「規律・訓練(ディシプリン)」を扱う。

・特に参考にしたページ

・「政治・権力・公共性」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,107p

パノプティコン=規律・訓練(ディシプリン)の技術

規律・訓練(ディシプリン)とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

規律・訓練(英:discipline):身体の細部に働きかけ、その内部から規格に合致した主体を形成していく力、技術のこと。

「規格」は同じようなクッキーが量産されるイメージをすればわかりやすい。すこし歪んだクッキーの頭は、歪んだ部分を切り落とされて調整されていくのである。金髪に染めてきた生徒は規格外であり、規格化して黒くしないといけない。遅刻が多い社員は減給したり叱責してまともにしなくてはならない。

もちろん、強制ではなく、できればそもそも染めないという形で自発的に、あたかも自分が自由に選んだというような形で権力を行使する方が効率的で合理的であるとみなされる。明確に規格が文章化されている場合もあれば、その場の暗黙の了解とされている場合もある。「風紀を乱さないように」、「マナーを守って」など抽象的に記述され、主体側が自発的に考えて行動するわけだ。

規律とは一般に「人の行為の基準として定められたもの」や「秩序」を意味する。いわば「ルール」である。

たとえば教室では「廊下を走ってはいけない」、「手を挙げて発言しなければならない」、「髪を染めてはいけない」といったルールがある。監獄においても、起床や就寝時間、トイレ、シャワー、運動、あらゆる動作に規律がある。

そしてそれらは常に「監視」されているという点が重要である。さらに教師や看守がいないところでも、自分で自分を律し始めるという点がポイントである。教師がいないからといって廊下は走らないし、看守がいないからといって大きな音を立てたりしなくなる。

規律だけでは有効に働かない。規律に基づいた行動パターンなどを「訓練」によって反復的に身につけさせなければならない。

たとえば学校の運動会では行進練習を行い、矯正施設では作業訓練などを行わせる。ルールを頭で理解させるだけではなく、身体知として、無意識に身体が覚えて実行するようになるまで繰り返しルールを叩き込んでいくのである。ブルデューで言えばハビトゥスのような次元にまで叩き込むイメージとなる。

刑務所帰りの人はトイレに行く際に無意識に許可を求めてしまうエピソードを聞いたことがある。そのくらいに身体に規律が訓練によって叩き込まれているのだといえる。「ショーシャンクの空に」という映画では刑務所の秩序に慣れ、外に出るのが怖いという囚人がいた(結局出所して自殺してしまう)。

【1ワード社会学第三回】ブルデューの「ハビトゥス」とはなにか

制裁への恐怖によって覚えるというより、それが秩序立った関係を構成するからという方が直感的には近い。体罰などなくとも、「あいつは正常ではない」と見なされかねない視線がつねに存在するのである。教師からだけではなくクラスメイトから、看守からだけではなく囚人仲間からの監視もある。たとえば学校の不良にとっては教師より不良仲間からの視線のほうが重要になりうるともいえる。

学校で勉強に励むのは教師への恐怖というより、そうしないと社会に適合できず、排除されてしまうからだろう(意識しているかはわからない)。学校だけではなく、家庭でも勉強に励まないと人間関係から排除されてしまう可能性がある(ネグレクトなど)。

秩序のためには適合が必要であり、その適合のあり方が規律と訓練を身体に叩き込み、無意識のレベルで実践できるようになることだといえる。トイレで手を洗うことをいちいち我々は意識しない(これは本能ではなく、教育の効果である)。

・特に参考にしたページ

・「本当にわかる社会学」,現代位相研究所編,第四刷,109p

・「新しい社会学の歩み」,有斐閣アルマ,第一刷,135p

藤田雄飛, 舩原将太, 塚野慧星 「フーコー 『監獄の誕生』 再考」(2018),53p

主体的であると同時に服従的であるとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

刑罰はできてしまった異常者(犯罪者、落ちこぼれ、無職)を事後的に排除しようとするのではなく、事前にそもそもそのようにならないように徹底的に調教(矯正)する。

ゆりかごから墓場まで、あらゆる場所で規律と訓練の技術が適応されるのである。家庭、学校、職場だけではなく、電車の中、雑踏、トイレなどあらゆるところでその場に適した規律があり、我々はそれを知として把握し、さらに実践を通して身体に埋め込んでいる。

たとえば電車で目線を合わせないのも我々は無意識的に行っているのであり、だからこそ、そこでは秩序(権力)が生じているのである。文章化されずとも、周りとの相互作用によってそのような秩序のあり方、「その場における正常」を繰り返し経験して察し、覚えるのである。

しかも強制ではなく、「主体である私」が「自由の行使として」そうしているのだと思っている点が重要になる。

フーコーによると主体(subject)という言葉にはもともと「臣下」という意味があったそうだ。臣下とは一般に「権力者に服従する人」を意味する。

人々は自分を主体であり、自由を行使できると感じているのと同時に、そのような自発的な行動をするように権力によって規律を内面化させられているのである(服従している)。

もっと直接的に言えば、権力に自発的に服従することによって「主体」が発見され、構築されるのだという。主体化とは服従化なのである。権力の関係の中で自分の行動や判断、個性が形成されるのであり、関係の外ではもはや野生動物のようなものだろう。我々は猿のような人間を「主体的」とは通常見なさない。価値を内面化するパーソンズや、定言命法における自由概念のカントと類似する。

要するに、「権力に服従することを通して、自分が主体だという意識が生じる」ということである。もちろんこうした「自発的に服従する主体」は近代における典型的な現象であり、そうではない主体のタイプもありうるだろう(反抗的な主体など)。しかしいずれにせよ権力を通して主体が意識されることには変わりがないといえる。

学校で勉強することを選んだり、就職活動することを選んだり、電車では大きな声を出さないことを選んだり我々はする。厳格な細かい規律と訓練が「選んでいるという感覚」を生み出していくのである。あるべき選択肢があり、それをきちんと自分で選ぶという感覚、あるいは選ばないという感覚が生じる。自分で1から選択肢を作り出すことは難しい(ランダムにサイコロをころがすように選択をするわけでももちろんない)。

もちろん学校へ行かないという選択、働かないという「反抗」の選択をすることもある。しかし、「学校へ行くべきだと思っているけど、行かない」ということは、行くべきだという規律は「内面化(調教)」されているわけである(だからこそ不登校や引きこもりは良心の呵責、自分の異常性で苦しむのである)。

産まれたときから常に、すでに権力の内側にあるのであり、その中でしか主体(他ではないかけがえのない私、個人、個性、パーソナリティ)は感じられないのである。それゆえに、権力に抵抗する方法はないじゃないか、とフーコーは批判されることがある(たとえば社会学者のハーバーマス、サイードなど)。

・特に参考にしたページ

「新しい社会学の歩み」,有斐閣アルマ,第一刷,132p

・「社会学」、有斐閣、第十一刷,68p

・「本当にわかる社会学」,現代位相研究所編,第四刷,109p

・「新しい社会学の歩み」,有斐閣アルマ,第一刷,134p

規律・訓練の技術とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

規律・訓練の技術は、少なくとも次の4点に整理できる。

- 空間の配分: 身体を位置づけ可視化する。

- 活動の統制: 時間割と手順で行為を規範化する。

- 時間の累積: 線形の発達段階を組み、評価と到達点を設定する。

- 力の総体化: 個々の身体を連結して効率的に働かせる。

このようなある場(装置)における規律・訓練の効果を最大にしようとする技術をフーコーは「戦術(tactique)」と呼んでいる。

・特に参考にしたページ

藤田雄飛, 舩原将太, 塚野慧星 「フーコー 『監獄の誕生』 再考」(2018),54p

・「政治・権力・公共性」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,108p

フーコーにおける「空間の配分」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

「空間の配分」とは、ある集団を閉じ込められた場所に置き、それぞれの位置を決定する処理のことである。

たとえば監獄なら監房がわかりやすい。囚人は所定の位置が定められ、管理されるのである。学校なら「教室」という場所であり、それぞれの個人の席が空間的に割り当てられている。職場や工場も自分の働く場所が割り当てられ、管理される。ここで大事なのは身体の位置が把握され、細かく管理・監視されているということである。

このように細かく割り当てられることで「個人」や「主体」がくっきり浮かび上がって来るという点もポイントだろう。まるでだれもかれも類似して一体だった箱にマス目がつき、個人が浮かびあがるのである。

・特に参考にしたページ

藤田雄飛, 舩原将太, 塚野慧星 「フーコー 『監獄の誕生』 再考」(2018),54p

藤田雄飛, 舩原将太, 塚野慧星 「フーコー 『監獄の誕生』 再考」(2018),55-56p

フーコーにおける「活動の統制(活動のコード化)」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

「活動のコード化」とは、時間の配分のようなものである。たとえば監獄では何時に起床し、何時に働き、何時に寝るか、あらゆる「身体の動き」に関するスケジュールが管理されている。

すべての時間が有効に活用されるように、細かく身体が管理される(解剖学的という比喩をフーコーは使う)。これは学校や工場、会社でも同じである。場合によっては家庭でも細かく管理する親はいるだろう。

このようにして「権力によって操作される身体」が発見されていくのである。幼い頃から無意識に細かく執拗に管理されているうちに、自発的に従うようになっていくのである。教師や親、上司がいなくても、自発的に彼らの意に沿うような人間が誕生していく。

ミード的に言えば「一般化された他者」の意に沿うような人間が典型だろう。「誰かが見ているかもしれない」というときの「誰か」が監視者であり、それは誰でも、なんでもありうるのである(ダミーの監視カメラも想像力で他者となる)。

【基礎社会学第二十七回】G・H・ミードの「プレイとゲーム、重要な他者と一般化された他者」とはなにか

・特に参考にしたページ

藤田雄飛, 舩原将太, 塚野慧星 「フーコー 『監獄の誕生』 再考」(2018),56p

藤田雄飛, 舩原将太, 塚野慧星 「フーコー 『監獄の誕生』 再考」(2018),57p

フーコーにおける「発達・発展」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

「時間の累積」とは、時間が空間の管理の枠組みに組み込まれ、加算されていくことである。

とくに「発達・発展」という概念が重要である。空間や時間の管理によって計画は一定の方向性や目的を帯び、社会は進歩するもの、個人は発達するものという観念が形成される。こうして、個人の能力の発達のために空間や時間が管理され、それが社会の進歩へと関連付けられ、結果として管理の技術そのものがますます発展していくのである。

どのくらい能力が発達したかなどが「学歴、資格、給料」などで可視化され把握されていくのであり、個人もまたそれを内面化し、自分はどれくらい発達しているのかを自発的に把握し、自己管理していくのである。

・特に参考にしたページ

藤田雄飛, 舩原将太, 塚野慧星 「フーコー 『監獄の誕生』 再考」(2018),57-58p

パノプティコンから得られる教訓

ものごとは単線的ではなく複線的

パノプティコンという革命的装置や技術が天才によって突然できて、その技術が学校や工場、家庭などあらゆる場所に浸透していって、個人は自発的に権力に服従する効率的・合理的な管理社会・監視社会になっていったね、という単純な話ではない。「パノプティコン、すごい仕組みの監獄だったね」で終わる話でもない。

パノプティコン以前の「全体的な時代の流れ」、デュルケム的に言えば集合意識や社会の潮流、マンハイム的に言えばイデオロギーが重要である。いわゆる知の体系(エピステーメー)がそうした仕組みの一般化と浸透を促したといえる。ジンメル的にいえば、様々な糸が交差していった結果として、特定の方向に糸が伸びざるをえなくなり、複雑な糸の在り方が生じていくともいえる。

【基礎社会学第三六回(3)】エミール・デュルケムの「集合意識と集合表象の違い」を解説

【基礎社会学第三十一回】カール・マンハイムの「イデオロギー」とはなにか

【基礎社会学第五回】ゲオルク・ジンメルの「形式社会学」とはなにか

問題はそういう土壌の考古学的把握であり、発見であるとえる。あくまでもパノプティコンは目に見えやすい権力関係、権力体系の「シンボル(メタファー、モニュメント)」にすぎないという点が重要になる。

もし仮に物理的な建築や建築計画であるパノプティコンが存在せずとも、パノプティコン的な仕組みは浸透していった可能性がある。重要なのは規律・分類・監視という権力技術そのものが、当時の知の体系や社会的秩序の中で生まれ、拡散していったことである。

ベンサムによるパノプティコンの構想以前に、たとえば学校では時間によるスケジュール管理は存在し、ペストなどの罹患者の管理のための空間の区切り方、監視のあり方なども既に存在していた。

フーコーの言葉でいうと「起源のさまざまな、出所もばらばらの、しばしば些細な過程の多種多様な集まりとして、さまざまに裁ち直されたり、くり返し現れたり、互いに模倣したり、相互に支えあい、適用領域のちがいで区別され、近似的なものになり、徐々に、総括的な方策の完成図を描き出す、そうした諸過程の集まりとして理解する必要がある」のである。

ある技術や制度の完成はある個人の意図的な作成というような必然ではなく、かといって完全なランダムではなく、偶発的で全体的な流れによって、意図せざる結果として生じてきたものだといえる。人口の増加や交流の増加、犯罪の増加に対応できる別の知のありようももしかしたらあったかもしれない。

偶発的に生じてはいるが、制度は維持され、再生産されていくうちに頑強になり、関係が固定化し、変えがたく必然的に生じているように思われていくのである。

意識すらできない、言語化すらできないほど「あたりまえ」のことは変えがたいのである(魚にとって水が意識されないように)。しかしフーコーはそうした「あたりまえ」のことは実は社会的に形成されたものであり、「ほかでもありえた」という視線で捉え直すことの重要性を主張するのである。

「〇〇は✗✗の観点からするとよくない、変えるべきだ」という提案、ではなく、「まずは冷静に柔軟に別の角度から捉え直してみよう」という提案であるといえる。

パノプティコン以降では、教室や病院のような限定的な場所だけではなく、ありとあらゆる場所で一般的にそうした規律・訓練の技術が浸透していったというだけである。そのひとつに警察などの国家権力ももちろんある。

さらに規律の形が柔軟になっていった点も重要だ。現代社会では監視カメラの発展、インターネットの発展などによってさまざまな規律・訓練の技術が柔軟に浸透してきているといえる。デジタル技術によってより細かく個人は管理され、より広範囲に監視されるようになるのである。

さらには少数が多数を監視するのではなく、多数が少数を監視するというシノプティコンという考え方も出てきている(芸能人の不倫を国民が総叩きにするようなイメージ)。強制だけでなく「欲望や承認」を媒介に自発的な自己規律を促す仕組みもでてきている。

・特に参考にしたページ

藤田雄飛, 舩原将太, 塚野慧星 「フーコー 『監獄の誕生』 再考」(2018),47-48p

制度の偶発性と抵抗の可能性

フーコーは主人と奴隷の関係のように、服従関係が固定してしまっている「支配関係」をあまり評価していないようにみえる。

例えばフーコーは「あらゆる社会関係を『自由と自由の間の戦略的ゲーム』に変換することは、意味のある目標だ」と述べている。固定的な支配関係を逆転できるような「権力関係」の中に自分を位置づけることが重要というわけだ。規律・訓練の技術が高度であればあるほど、われわれの身体を内側から支配し、ある制度をあたりまえだと思わせ、服従を促すのである(しかも服従をあたかも自由な選択だと思わせる)。

親のいいなり、教師のいいなり、上司のいいなりになることもときには(ほとんどの場合といってもいいが)必要である(ある社会で偶発的に正常だとみなされていることをこなすということでもある)。支配関係が全て悪であり、抵抗するべきであるといっているわけではない。

しかしそれを「あたりまえ」と素朴に呑み込むのではなく(われわれはそれを服従とすら意識していないことが多いが)、それらは偶発的な関係であり、逆転も可能な関係である「戦略ゲーム」として捉え直すことが重要だという話だ。世の中にはさまざまな固定化した制度や関係があり、かならずしもよい結果を生んでいるとは限らない。単なる奴隷ではなく、変革の可能性をもった主体であるという点が重要だと感じた。

たとえば選挙制度がある限り、与党と野党の立場は入れ替わりうるのである(抵抗可能性があるからこそ、自分勝手ではなく柔軟な政策を促せるのである)。いじめっこに「こいつは強く抵抗するかもしれない」と自覚させることで、事態は好転することもあるかもしれない。「開かれることの重要性」ともいえる。

とはいえ、「なにが、どういう根拠で悪であり、変革するべきなのか」という正当性を誰がどのように判断するのかが問題となる。「それがいいとはかぎらない、悪いともかぎらない、ただし固定的なあり方はよくない、柔軟性や流動性はいい」と言っているだけではフワフワして説得力がない。

とはいえ、我々を不安にさせ、「ものごとを考えるきっかけ」にはなる。フーコーは晩期に『性の歴史』などで生存の美学などを通して抵抗可能性を提示しようとしたらしいが、今回は扱いきれないのでこのあたりで終わることにする。

・特に参考にしたページ

・「本当にわかる社会学」,現代位相研究所編,第四刷,107p

参考文献リスト

今回の主な文献

ミシェル・フーコー (著), 田村 俶 (翻訳) 「監獄の誕生<新装版> : 監視と処罰」

ミシェル・フーコー (著), 田村 俶 (翻訳) 「監獄の誕生<新装版> : 監視と処罰」

「政治・権力・公共性 (社会学ベーシックス9)」

「新しい社会学のあゆみ (有斐閣アルマ)」

汎用文献

佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」

大澤真幸「社会学史」

新睦人「社会学のあゆみ」

本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる

アンソニー・ギデンズ「社会学」

社会学

社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)

クロニクル社会学

社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像

参考論文

・藤田雄飛, 舩原将太, 塚野慧星 「フーコー 『監獄の誕生』 再考」(2018)[URL]

>フーコーの著作の要約的な文章で助かった。説明も平易である。論文というより、ノートのように感じた。

・近藤哲郎「フーコーにおける権力分析のパラダイム 『監獄の誕生』 の方法と論理」(1990)[URL]

>説明は平易ではないが、フーコーの「目的」や「方法」に関して述べられていて面白かった。今度じっくりと精読してみたい。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。