- Home

- タルコット・パーソンズ

- 【基礎社会学第二十八回】タルコット・パーソンズのAGIL図式とはなにか

【基礎社会学第二十八回】タルコット・パーソンズのAGIL図式とはなにか

- 2022/9/26

- タルコット・パーソンズ

- コメントを書く

Contents

- 1 概要

- 2 AGIL図式

- 2.1 AGIL図式とはなにか、意味

- 2.2 機能的要件とはなにか、意味

- 2.3 適応とはなにか、意味

- 2.4 目標達成とは、意味

- 2.5 統合とは、意味

- 2.6 潜在的パターンの維持および緊張の処理とは、意味

- 2.7 サブシステム相互のインプット・アウトプット(境界相互交換)

- 2.8 象徴的相互交換メディア(一般化された交換手段)とは、意味

- 2.9 位相と次元の違い

- 2.10 構造機能主義の変遷について

- 2.11 エネルギーの流れ

- 2.12 ホメオスタシスと社会変動の関連について

- 2.13 構造とシステムの違いについて整理

- 2.14 Qなぜ機能が構造より変動的なのか

- 2.15 サイバネティクスと社会変動

- 2.16 社会進化論

- 3 時系列の整理、前提知識の整理

概要

要約、要旨

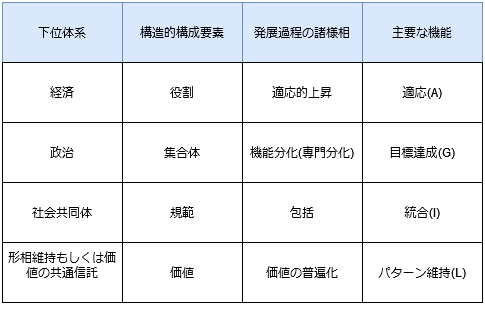

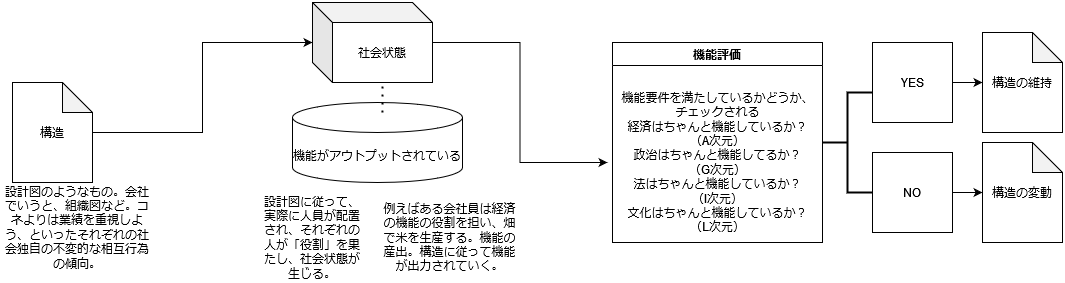

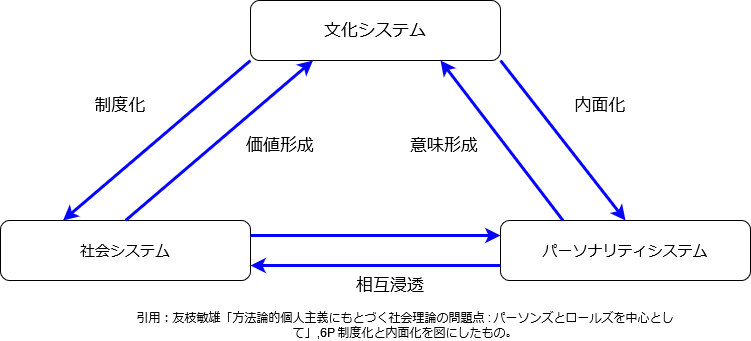

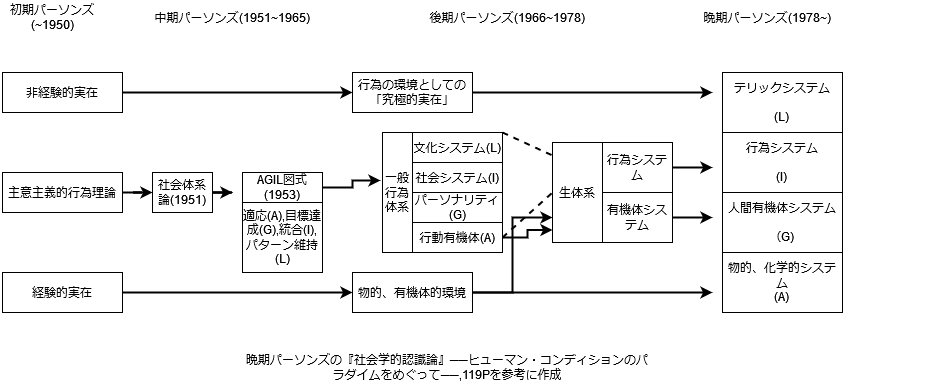

- AGIL図式とはなにか(まずは定義、用語を抑える):社会秩序はいかにして可能かという問題を、パーソンズはシステムの存続・維持可能性の問題と捉え直し、その「機能的要件」をAGIL図式としてまとめたもの。1953年に発表された。AGILとはそれぞれ、社会システムの「適応」(Adaptation)、「目標達成」(Goal attainment)、「統合」(Integration)、「潜在的パターンの維持および緊張の処理」(Latent pattern maintenance)の頭文字である。そして、この枠組みのもと、それぞれの機能を典型的に担うシステムとして、適応(A)機能を担うのが経済、目標達成(G)機能を担うのが政治、統合(I)機能を担うのが社会共同体、潜在的機能の維持および緊張の処理(L)機能を担うのが文化だとした。たとえば分業に基づく生産行為という現象を、機能(A)を満たすため、貢献するために存在する、といったように現象や相互行為を「機能」によって説明していく。あらゆる行為や制度を機能貢献、システム維持のために存在している、というように枠組みで捉えていく試みだと言える。ただし、システムに非貢献的な要素、反構造的な要素は軽視され、社会化(L)や社会統制(I)によって矯正されていくというすこし楽観的なイメージがなされている感は否めない。

- 【構造機能主義①】まず1951年までの構造機能主義では、まず構造がパターン変数によって定義され、その構造の特性として2つの機能(社会化・社会統制)が定義されていた。まず構造ありきで、それを満たすような機能があるという順番。まず構造ありきであり、もし逸脱があれば、社会統制や社会化の機能によって再び安定的な行為をするようになるというイメージ。構造の維持が前提としてあり、それを満たすような機能を考えていくイメージ。たとえば医者が手術中に感情的になるとは患者は期待していない。つまり、医者と患者の相互行為にはある程度安定的なパターンがあり、それらが「構造」と呼ばれている。もし医者が感情的になって手術に失敗すれば、医師免許の剥奪などの社会統制があり、他の医者は自分がそうならないように安定的なパターンへと戻っていくようなイメージ。AGIL図式でいえばIとLしか考えられていないようなイメージ。問題は、ホメオスタシスの恒常性維持のように均衡(構造の維持)が前提とされていて、社会全体の変動がよく扱えないということだった。たとえば体温は常に37度前後で安定していて(構造)、寒くなれば体を震わせて(機能)体温を安定へと向かわせるが、構造の変動は扱えないというイメージ。たとえば体温が常に50度で安定するような均衡状態が想定できない(50度で人間が死ぬのを変動とみなし、社会の解体を変動とすれば、たしかに変動を扱えているとはいえるが)。同じように社会も均衡、つまり一定の構造が前提とされていて、積極的な構造変動に対する姿勢がみられない。パーソンズ自身も、1951年において、今の構造機能主義では構造変動を扱うことは不可能であると述べている。扱えるのは「社会体系内部の変動」であり、「社会全体の変動」は無理だと述べている。先ほどの比喩で言えば、体を震わせたりすることが「社会体系内部の変動」にあたり、「体温が常に50度で安定するような大きな変動」が「社会全体の変動」に当たる。より効果的な2つの機能の発展という形のように、結局「体の震わせ方から暖房を使うように変わったよ」というレベルの変化の説明というわけである。

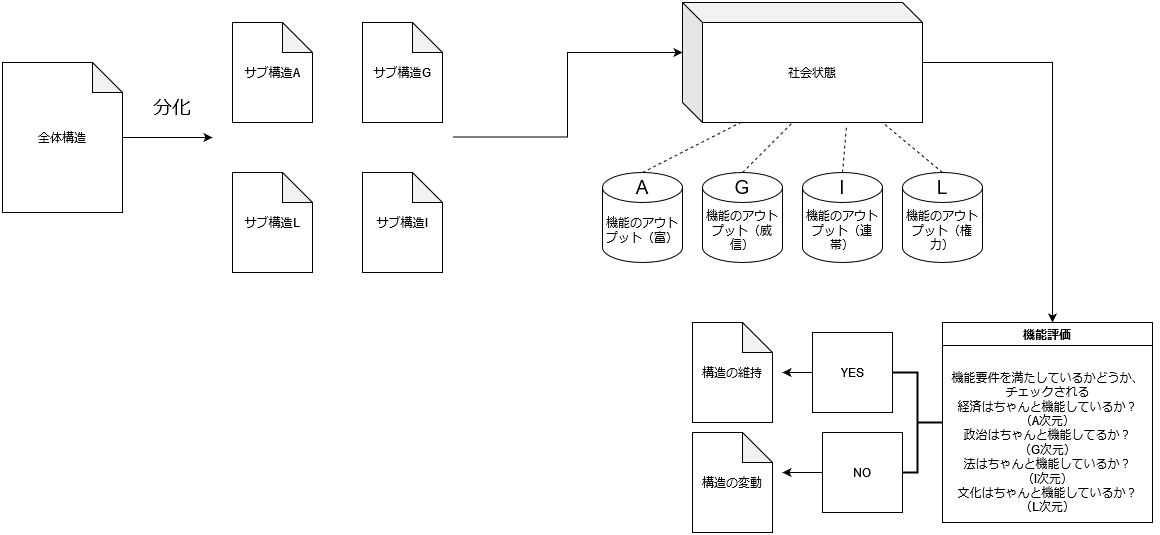

- 【構造機能主義②】1953年の構造主義では、まず機能ありきで、その機能との関係で構造が決定されていくという順番に変わっていく。社会における人間の相互行為のうちの恒常的な部分(構造)が特定の形態xであるのは、それが社会全体の状態yを成立させているからだ、という説明様式にかわる。ここでいうyが「機能的要件」であり、「AGIL四機能要件」である。たとえば、近代社会が業績主義、限定性というような構造的なパターンの形態をもっているのは、四つの機能を満たすためだ、というふうに考えていく。そして四つの機能を満たせなくなったら、今度は満たせるように別の構造的なパターンへと変動していく、と考えていく。とにかく四機能要件、つまり適応、目標達成、統合、潜在的パターンの維持及び緊張の処理はなくてはならない機能であり、それらが満たされなければ、満たされるように構造が変化するか、社会が成立しなくなるかのどちらかだとされている。もっと具体的に言えば経済、政治、法、文化のどれかが欠けていたら社会は無秩序で成り立たないよね、という話。この四機能ありきで、それを満たすために構造が時代によってどんどん進化して変わっていくよね、という話。たとえば人口が増えていけば、多くの工程を一人で行うよりも、多くの人が分業したほうがいいよね、効率がいいよね、機能要件(とくに経済)を満たせるよね、というような構造に変わっていく(対象への様態が限定的なパターンになっていく)。

- 【構造機能主義②は社会全体の変動を扱えるのか(1)】1953年の構造機能主義では、構造が静態的なパターン変数ではなく、動態的な位相運動によって考えられるようになってくる。つまり、満たすべき機能要件(AGIL四機能要件)が先にあり、その機能要件を満たすためにどのような位相運動が生じていくのか、というそれぞれの社会に特有の位相運動の在り方、体系内で常に一定のパターン示す位相運動を通して構造が考えられている。このように、位相運動を通じて均衡を分析する方法を、「動態均衡分析」という。なぜ動態均衡かというと、時間という要素が加わったからである位相運動は、時間の経過によってそれぞれの次元が極大化していく過程だとみなされ、その順序はA→G→I→L(問題解決、課題遂行の順序)とL→I→G→A(社会化・社会統制の順序)の2つがあるとされているそれに比べると、1951年の構造機能主義①では時間という要素が考慮されず構造が考えられているため、「静態均衡分析」と呼ばれる。それでは、「静態均衡分析」から「動態均衡分析」に変わることによって、「社会全体の変動」が扱えたのかというと、そうでもないという。ざっくりとしたイメージで言えば、「社会体系内部の変動」が「時間」の要素の追加によってより動的になったという感じ。より専門的な言い方をすれば、ミクロ的に見れば「動的」だが、マクロ的に見ればまだ「静態」だよね、という感じ。たとえば位相運動はたしかにAが極大化し、Gが極大化するというような時間的な継起、変動の要素があるが、それらの変動は基本的に「均衡(つまり、構造の維持)」が前提とされている点では構造機能主義①と同じだよね、という話。パーソンズの社会システム論は「均衡条件の分析」が中心であり、「構造維持」に偏っているという批判がなされている。比喩的に言えば体温維持のために体を震わせる過程がより詳細に、ダイナミックに分析できるようになっただけで、体温は依然として37度前後を目指しているよね(構造維持)、といったところ。

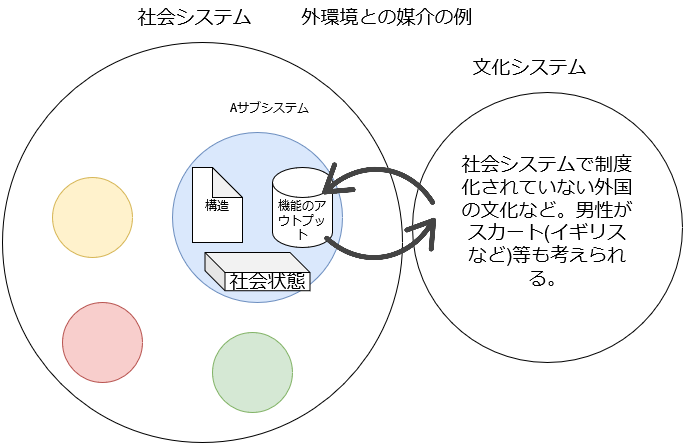

- 【構造機能主義②は社会全体の変動を扱えるのか(2)】構造機能主義①と構造機能主義②の違いは、静的か動的かの違いだけではなく、オープンシステムとして扱われるようになったということもある。1958年になると、モデル2と言われる新しいAGIL図式が考えられる。パターン変数を組み合わせて作られた1953年のAGIL図式とは違い、外的・内的(external-internal)という対立軸、手段的・成就的(instrumental-consummatory)という対立軸を元にAGIL図式が作られるようになった。ここでいう外的の軸にAとGの次元があり、内的の軸にIとLの次元があるというのがポイントである。外的とは、社会システム以外の外部のシステムとも相互交換を行っていくことを意味している。たとえば経済活動は畑でじゃがいもを作るが、畑は社会システムの外にある、物理的環境である。それに対してI次元の法律、L次元の文化などは物理的なものというより概念的な価値や規範であり、社会システムの内部的なものに関わっている。つまり、構造機能主義①は社会の内部のものしか扱っていなかったが、構造機能主義②になると、社会の外部に開放されたオープンシステムとして構築されるようになったということである。たとえば気候の変動などの外部の環境を通して、特定の社会構造が環境に対する適応能力を失うということが考えられる。西洋の影響を受けて、文化を摂取し、日本が近代化していくこともありえる(これも外環境、文化システムとの相互作用によるもの)。そうすると、新たな機能の分化、構造の分化が生じることがありえる。たとえば人口過多になってこのままでは適応できないということになれば、分業(たとえば家族と企業の分化)などが生じ、新たなサブ構造、サブシステム(A)が生じることも考えられる。それでも適応できない場合は、「社会全体、社会全体のシステム」が解体し、新たな機能要件を充足する構造が再構築される可能性もある。このようにして、社会全体の変動を説明できるのではないか、という論理がある。

- 【構造機能主義②は社会全体の変動を扱えるのか(3)】「社会全体の変動」を「発展過程(連続)」として捉えれば、機能評価によって構造が変化する、つまり位相の極大化の在り方が変化していくということになるので、「社会全体の変動」が扱えるようになったということもできるかもしれない。たとえばある会社が自分の利益をあまり考えず、人とのつながりを大事にする傾向があったとする。しかしそれでは機能評価のうち経済(A)の要件を満たせなくなり、利益をより考えるような構造へと変わっていくと考える。一方で、「社会全体の変動」を「非発展過程(非連続)」として捉えれば、AGIL図式の枠組みでは扱えなくなってしまう。なぜなら「機能評価」によってNOとみなされた場合、適応能力を失った場合のみ変動していくのであり、十分に機能要件を満たしていて、構造が発展(変化)する必要がないと判断されるからである。1960年にパーソンズは自らの構造機能主義を、機能ありきという意味合いを込めて、「機能分析」と名称を変える。

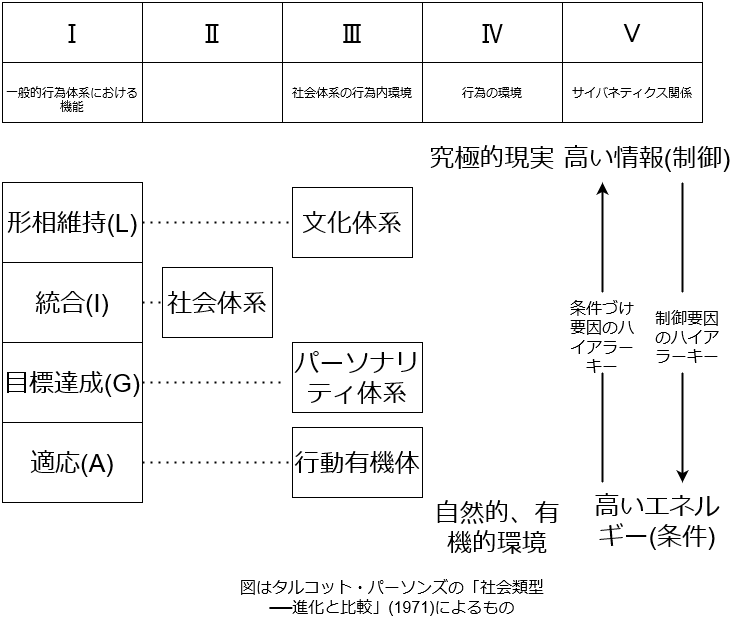

- 【構造機能主義③】1966年になると、さらに社会変動を導くものとしてL→I→G→Aというサイバネティック・コントロールが考えられている。社会変動は、まず情報量が高い「L(潜在的パターン維持、緊張処理)」が変化することによって、他のシステムへと制御へとつながり、全体のシステムを変化させていくことが想定されている。つまり、社会変動の規定要因として価値要素が最も重くみられている。文化が変われば法律が変わり、法律がかわれば政治も変わり、そして経済も変わるようなイメージ。要するに、L次元が変化すればほかの全ての次元が変化し、社会全体の変動が生じていく、という話。具体的な変動の分析は、「原始社会、中間社会、近代社会」と区分を通して、発展段階(社会変動)を扱っている。こうして社会体系内部の変動でけではなく、社会全体の変動がサイバネティック・コントロールを通して分析できるようになっていく。たとえば中間社会から近代社会への変化の説明は、単なる「社会体系内部の変動」ではなく、「社会全体の変動」だといえる。ただし、このような社会進化のシステムも「適応能力の高度化、発展(連続)」として捉えられているのであり、構造維持のため(システム貢献的な機能)の適応能力の上昇、サブ構造の変化という点はあまり変わっていない。そもそもどのようなきっかけで文化がまず最初に変化するかの原理がよくわからない(環境適応(連続発展)の結果なのか、それとも偶然(非連続発展)の結果なのか)。もし文化が変化すれば、構造全体が変動するという論理はなんとなく理解できる。サイバネティクスの論理では、情報量の高いものが目的を制御するが(目的論)、同時に情報量の高いものはエネルギーの高いものに条件づけ(因果論)されているというわけである。やはり単なる偶然だけでは文化(情報)の変化は全体構造の変動につながらず、エネルギーの高いもの、つまり物理的な環境の条件付けとの関係が重要になる。とすると、例えばプロテスタンティズムの倫理が全体構造の変動に影響を与えていったのは単なる偶然ではなく、その変動の過程には当時の人口の増加、科学技術の発展など、さまざまな条件付けが同時に関係していたと考えていくのが自然ではないだろうか。ただ一方で、パーソンズは構造維持、機能がシステムに貢献するという目的論的な傾向が晩期まであり、やはり機能(たとえば文化に関係するL次元)が偶然に変化して全体構造の変動に影響を与えるというより、システムの維持に貢献するために機能が貢献的に変化、つまり必然的に変化して全体構造の変動に影響を与えていったと考えるほうが合点がいくような気がする。

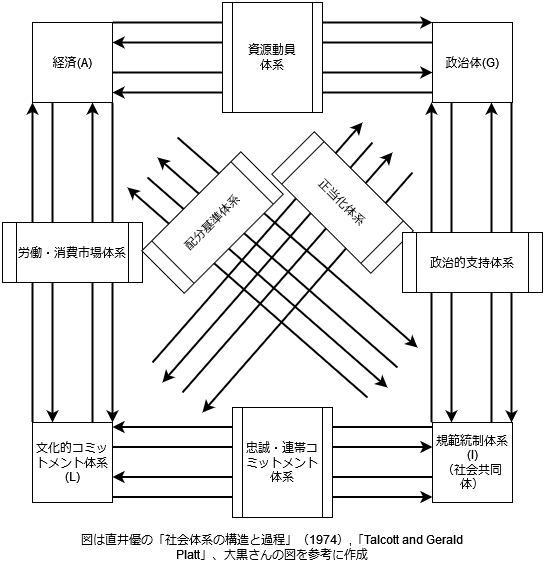

- 境界相互交換とはなにか(AGIL図式の発展を理解する):境界とは各次元を境にしたものであり、各次元の間で「生産物」による相互交換、つまりインプットとアウトプットが行われるというもの。1958年に発表された。具体的にはA次元が「富」、G次元が「権力」、I次元が「連帯」、L次元が「威信」を産出する。アウトプットされた「生産物」がサブシステム間で相互交換され、消費されることで社会システムの四機能が充足され、秩序が均衡するとされている。これらは次元にも位相にも応用できると思われる。次元として考えれば、交換によってとりあえず四つの空間で機能が満たされているというような共時的なイメージに終わる。つまり、均衡するためには四つの機能に共時的に構造が分化し、それぞれの構造がそれぞれの機能を担い、「生産物」をアウトプットし、相互交換を行っていく、そういう方向性(次元)をそれぞれもっていく、というような抽象的なイメージで終わる。位相として考えれば、まずはA次元で境界相互交換が極大化していき、次にGが次元で境界相互交換が極大化していき、というように経時的な過程として扱うことができる。ただし、こうした時間的な継起は小集団(家族など)のようなミクロの分野に向いており、日本全体、世界全体というようなマクロな分野になると、相互行為、相互交換が複雑すぎて扱いにくいイメージがある。とはいえ、日本のある時点で今は経済が極大化している位相、「富」が一番アウトプットされている位相だ、と考えていけば、次の位相としては政治のアウトプットが重要になってくるな、とうように他の位相への影響を予想することもできるかもしれない。1969年にさらに「境界相互交換」を発展させ、「象徴的相互交換メディア」というものを考えるようになる。後期においては「生産物」が情報を含んだ「シンボル(象徴、文化的コード)」として交換過程そのものを「制御」するとされている。メディアとしてA次元が「貨幣」、G次元が「政治権力」、I次元が「影響力」、L次元が「価値コミットメント(忠誠)」という言葉に変わっていく。

タルコット・パーソンズのプロフィール

タルコット・パーソンズ(1902-1979)はアメリカの社会学者で、行為の一般理論(行為の準拠枠)、構造機能主義、AGIL図式などを提唱したといわれている。秩序問題をとりあげた社会学者の代表格。デュルケーム、ジンメル、ウェーバーなどの知識を受け継いで独自の理論を作り上げたとされている。主な著書は『社会的行為の構造』(1937)や『社会体系論』(1949)。

タルコット・パーソンズ(1902-1979)はアメリカの社会学者で、行為の一般理論(行為の準拠枠)、構造機能主義、AGIL図式などを提唱したといわれている。秩序問題をとりあげた社会学者の代表格。デュルケーム、ジンメル、ウェーバーなどの知識を受け継いで独自の理論を作り上げたとされている。主な著書は『社会的行為の構造』(1937)や『社会体系論』(1949)。

動画での解説・説明

・この記事のわかりやすい「概要・要約・要旨・まとめ」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

タルコット・パーソンズは基礎用語を理解しないとわからないことが多いので、できるだけ以下の基礎知識を得てからAGIL図式に取り組むことをおすすめします。

今回は動画作成のあとでよくよく考えるとこう説明したほうがいいんじゃないか、というような点が多く、改変するところが多かったです。改めて自分の理系の素養のなさを感じました。一度理系の内容を学び直したいです。特に位相と次元の違い、エネルギーの流れは理系の話が理解できていないと躓くところが多そうです。もともとパーソンズが古典力学を借用して概念を作ってたり、幾何学的な概念を借用して作っていたりするので、理解にはそれらの素養が必要になるというわけです。

正直な話、「これどういう意味?」と分かっていないことが多いです。パーソンズを理解したい方は参照論文といっしょに読んでいくことをおすすめします。こいつ読み違えてるな、とツッコみながら私の記事を軽く流して読んでやってください。私と同じように論文を読んでも「なんだこれ」という感想をもった方は、私の悩みに共感できることもあるかもしれません。

もっとお金があればパーソンズの本を全部買って原著を読んでいきたいのですが、なかなかお高く、手が出せそうもありません。もっとも、教養レベルではAGIL図式の定義さえ抑えていけば問題ないと思います。とはいえ、AGILの図式の定義のみを抑えていた所でなんら意味はなく、理解もできず、応用もできないと思います。

原著を買えない方、大きな図書館が近くにない方は、次善の策としてやはり偉大なデータベースである「論文」にアクセスすることをおすすめします。「この人難しく言い過ぎて何言ってるのかわからねーよ」の連続ですが、他の論文を読んでいくうちに、「ああ、あの人の言っていることはこういうことかもしれない」と、モヤがすこし晴れていく感覚の連続です。パーソンズに関してはまだ7割モヤがかかってる感じです。もっともパーソンズ自体が理念型・近似モデルとしては論理的に問題があることが多かったり、具体的な均衡の基準や制御の過程、尺度の説明をしていなかったりすることがあるようです。だからこそ、そうしたパーソンズ抽象的なモデルをコンパスのような指標としつつ、経験的なデータをと合わせて考えていくマートンのような中範囲理論が面白そうだな、と思ったり、機能等価主義は発見ツールなんだ!というルーマンの「目から鱗」が面白そうだな、と思ったりしました。

個人的には大黒さんの解説の、「パーソンズは目的論的だったり、数理的に考えれば論理的な不都合もでてくるけれど、均衡の値、四次元のそれぞれの機能を満たす値は経験的に発見する、ベクトルのような多変量的なものなんだよ。パーソンズの均衡状態は、具体的な経験からの一般化ではなく、ホメオスタシスのアナロジーにすぎない。だからこそ、AGIL図式は定量的尺度ではなく、発見的な用具なんだ」という箇所は「なるほど」と思いました。この辺はマートンの中範囲理論とも大きくつながってくるなと思いました。

いずれにせよルーマンやマートンを学ぶためにパーソンズをスルーするわけにはいかなかったので、いい経験になったなと思います。まるで教授のように読者に教えを説くというスタンスではなく、読者と同じ目線で、こう理解したけど、足跡(ログ)を残しておくね、もしかしたら理解の役に立つかもしれないよ、という感じで毎回記事を作成しています。

【基礎社会学第十七回】タルコット・パーソンズの「ホッブズ的秩序問題」とはなにか

【基礎社会学第十九回】タルコット・パーソンズの「主意主義的行為理論」とはなにか

【基礎社会学第二十一回】タルコット・パーソンズの「分析的リアリズム」とはなにか

【基礎社会学第二十三回】タルコット・パーソンズの「パターン変数」とはなにか

【基礎社会学第二十五回】マリノフスキーとラドグリフ=ブラウンの「機能主義」とはなにか

AGIL図式

AGIL図式とはなにか、意味

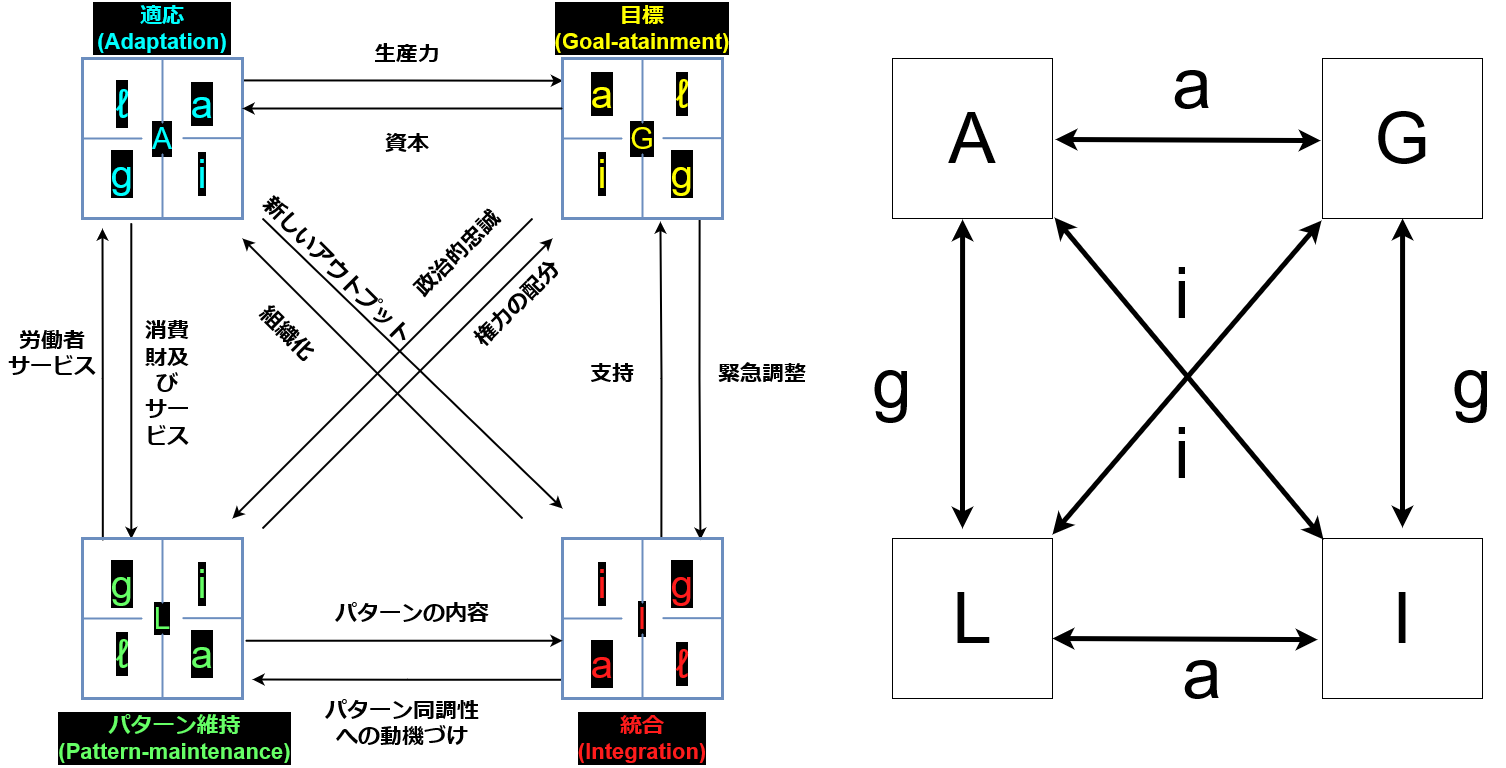

AGIL図式(AGIL schema):・社会秩序はいかにして可能かという問題を、パーソンズはシステムの維持・存続可能性の問題と捉え直し、その「機能的要件」を四つにまとめて図に表したもの。AGILとはそれぞれ、社会システムの「適応」(Adaptation)、「目標達成」(Goal attainment)、「統合」(Integration)、「潜在的パターンの維持(および緊張の処理)」(Latent pattern maintenance)の頭文字である。そして、この枠組みのもと、典型的に適応(A)機能を担うのが経済、目標達成(G)機能を担うのが政治、統合(I)機能を担うのが社会共同体、潜在的機能の維持および緊張の処理(L)機能を担うのが文化だとした。AGIL図式は四機能パラダイムや四つの機能要件論ともいわれることがある。

AGIL図式の定義だけを聞いて、なるほどこういうことか!と理解できる人はほぼいないと思います。とりあえず社会の維持のためには4つのなくてはならない機能が4つあるんだな、というイメージはまず理解できると思います。それが適応、目標達成、統合、潜在的パターン維持と緊張の処理というわけです。それだけだと抽象的でよくわからないので、具体的に言えば経済、政治、社会共同体、文化などが社会の維持にはなくてはならないよね、というイメージで説明していきます。エアコンが電力がなきゃ維持できないように、社会にも必要な必須要素が抽象的には4つあるよね、というイメージです。

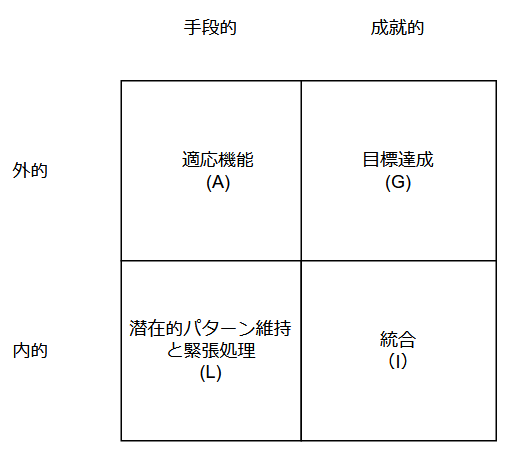

4つの機能があるだけならわざわざ「図式」にする意味はなく、ただ列挙すればいいだけです。たとえば外的と手段的の組み合わせだと適応機能になるよね、というように組み合わせから4機能が得られているので、この四次元図式が便利だな、というようなイメージです。図式にするとなんとなくわかりやすいですからね。さらに、後の「境界相互交換」の説明も図があればよりわかりやすくなります。

基本的にはこの図を抑えていけばOKです。AGILの位置がどこでもいいというわけではなく、この位置関係にあるということが重要になります。その根拠付けがややこしいのですが、最終的には外的・内的(external-internal)という対立軸、手段的・成就的(instrumental-consummatory)という対立軸を元にこの図は作られました。今回はどうやってこの図が作られたのではなく、この図は一体何かをメインに説明していきます。

外的とか手段的ってなんだよ、と次に思うと思います。今回はこうしたAGIL図式においてなぜこの4機能が選ばれたのか、という点にはあまり触れません。ざっくりとしたイメージでは、経済は畑でじゃがいもを作り、じゃがいもを通して人々と売り買いして相互行為していきますよね。外の環境(社会システムの外)に働きかけ、それを手段として用いるイメージです。手段は「道具」をイメージすればいいかもしれません。「成就的」というとわかりにくいですが、「目的」と考えるとわかりやすいかもしれません。政治は経済よりは目的を考える行為ですよね。

AGILというのは大まかな枠組みがベールズによって準備されています。ベールズは四機能問題として適応問題、道具的問題、統合的問題、表出的問題というものを考えましたが、パーソンズがこの四機能を導くものはなにか、と考えに考えて「外的・内的、手段的・成就的」という対立軸をクロスさせればいいんじゃないか、と思いついたわけです。その前にはパーソンズ自身のパターン変数を組み合わせて構成する方法も試されていますが、最終的に選ばれたのが2つの対立軸をクロスさせる方法だったというわけです。ベールズの四機能の定義よりは、網羅性が高いと評価されているようです。

「第三の特徴は、パーソンズ独自の機能要件論を社会システム論に組み込んだことである。当時「構造-機能主義」社会学では、機能要件論の開発が一つのテーマになっていた。機能要件とは、社会システムが活動しつづけてゆくために充足されなければならない機能的必要条件のことである。パーソンズは四つの機能要件を導き出した(1953年)。もしそれらのうちのどれかの機能の充足が阻害されれば、その社会システムは深刻な打撃を受けるか、最悪の場合には、環境との境界を維持できなくなって、環境に同化してしまうことすらあるかもしれない。さらに四機能要件論は、システムのサブシステムが分化するさいに、この四機能に沿って分化してゆくという仮説を潜在的に含んでいると考えられる。1953年にパーソンズはベイルズと協力しつつこの四つの機能要件論を発案した。彼の要件論は、AGIL図式あるいは四機能パラダイムと呼ばれることがある。社会システムは進化するにつれてA、G、I、Lと略称される四つの機能を一つずつ分担する四つのサブシステムに分化する。「適応」(Adaptation)を分担するサブシステム、「目標達成」(Goalattainment)を分担するサブシステム、「統合」(Integration)を分担するサブシステム、「潜在性」(Latency)を分担するサブシステムの四つである。最後の「潜在性」という用語がわかりにくいが、その内容は「パターン維持と緊張処理」である。四つのサブシステムは、具体的には「経済」「政治」「社会コミュニティ」「価値・宗教・(価値や宗教が世代間伝達される場および休養と子供を生み育てる場としての)家族」である。」

溝部明男「社会システム論と社会学理論の展開-T.パーソンズ社会学と残された3つの理論的課題-」27-28P

「パーソンズによって定式化された、最も代表的な機能要件図式。元来、ベールズによって定式化された小集団の問題解決行動の分析から導き出されたものであるが、その後、論理的に精錬され、社会システムから行為システム全体に一般化され、かつ経験的研究にも適用されている。それは、行為システムが直面する問題を外部的──内部的問題と手段──目的の問題、という二つの軸によって、四つの体系問題に区別する。すなわち、A機能=外部的・手段的な機能要件(適応Adaptation)、G機能=外部的・目的的な機能要件(目標達成Goal-aiment)、I機能=内部的・目的的な機能要件(統合Integration)、L機能=内部的・手段的な機能要件(パターン維持Pattern maintenance または潜在性 Latency)、がそれである(図参照)。この図式は、晩年においてLIGA図式と最定式化されたが、実質的には同じである。」

「社会学小辞典」,36P

「社会秩序はいかにして可能かという問題を、パーソンズはシステムの存続可能性の問題と捉え直し、その機能的要件をAGIL図式としてまとめた。AGILとはそれぞれ、社会システムの『適応』(Adaptation)、『目標達成』(Goal attainment)、『統合』(Integration)、『潜在的パターンの維持』(Latent pattern maintenance)の頭文字である。そして、この枠組みのもと、適応(A)機能を担うのが経済、目標達成(G)機能を担うのが政治、統合(I)機能を担うのが社会共同体、潜在的機能の維持(L)機能を担う家族だとした。パーソンズは、この四つの機能で行為システムを分析し、さらに、四つの部門間の交換を媒介する『一般化されたメディア』の分析も行った。」

「社会システム理論」,183P

「モデルIIは、モデルIにおけるベイルズの原案に直接つながる「四つの機能問題」の再構成であるが、それとの対照において、モデルIIの特色は以下のとおりである。第一に、オープン・システムの根本的性格を基本にし、そこから二つの「二項対立」(41)を設定し、さらにそれらをクロスさせるという各次元導出の手続きは、ベイルズの原案に比べれば、網羅性に関して、信頼性が高いように思われる。モデルIにおける「四つの機能問題」は単に列挙的方法によつて、リスト・アップされていたが、モデルIIはよりシステマチックである」

溝部明男「パーソンズのAGIL図式-その形成における基本的問題-」,14P

機能的要件とはなにか、意味

機能的要件(functional requisites):・社会システムが存続するために必要十分条件として要求される機能のこと。他に代替できない機能だとされている。もしどれかひとつでも充たされない、機能していない場合は、社会システムの均衡と安定が変化し、構造が変化し、社会変動が生じるとされている。要件を充足するようなシステムの構造と過程とを特定化しようとする分析を「機能要件分析」といいます。機能要件は「機能的命令」、「機能的緊急事態」あるいは「体系の諸課題」とも呼ばれることがあるそうです。

人々に意識されている場合もありますが、ほとんどの場合は意識されていないそうです。大澤真幸さんいわく、機能的要件とは社会の「目的」を意味しているそうです。

たしかに会社員で営業をしていたとして、その行為が社会を成立させる機能のひとつを今担っている、と明確に意識することはあまりなさそうですね。政治家なんかはわりと意識していそうですが(むしろ意識していなければやってはいけないのですが)。

必要十分条件は以下のようなざっくりとしたイメージです。要するに他に替えられない、ということです。この機能要件という考え方はかなりポイントになります。同じ機能分析でも、要件を外した形で社会の機能分析を行う人が出始めるからです(マートン、ルーマンなど)。

例えば「ぶどう」であることは「果物」であることを保証する十分な条件である。しかし、必要条件ではない。ぶどうではなく、みかんでもいい。

例えば「果物」であることは「リンゴ」であることを保証する必要な条件であり、十分な条件である。他に替えられない、必要要件である。

「機能分析において、社会システムが存続するために充足すべき問題であって、これらの要件が充たされている限り、社会システムの存続と維持が保障される。その反対に、これらの要件が充たされない場合には、社会システムの均衡と安定が崩壊し、社会変動が生じる。機能的要件は、個々の文化的・社会的項目ごとに相対的に、またすべてのシステムに普遍的にも考えられる。後者の例としては、パーソンズのAGILの四機能が有名である。これは、理論構成に便利であるが、現実への適用において無理が生じやすい。機能的要件の論理は、社会学における機能分析の中心的な論理であるが、なお検討されるべき多くの問題を含んでいる。」

「社会学小辞典」,108P

「機能的要件については、先ほども少しふれましたが、要するに社会の目的です。どんな社会システムも、一種の『目的』、つまり機能的要件がある、と考えるわけです。その目的は、メンバーに意識されている場合もありますが、たいていは、はっきりと意識されていません。とにかく、社会システムは、それが満たされなくては維持できなくなるような、機能的要件(目的)をもっていて、社会システムは、社会状態が、その機能的要件を満たしているかどうかを評価している。」

「社会学史」,409P

「彼は機能要件のことを、『機能的命令』、『機能的緊急事態』あるいは『体系の諸課題』とも呼んでいる。」

「社会学のあゆみ」,161-162P

「行為システムに目標ないしは機能的要件を設定し、その目標を達成する、あるいは要件を充足するようなシステムの構造と過程とを特定化しようとする分析。例として、レヴィの『社会構造』(1952)やパーソンズのAGIL図式が挙げられる。」

「社会学小辞典」、108P

適応とはなにか、意味

適応(Adaptation):・社会システムから分化したサブシステムのひとつ。機能的課題は「社会システムの目標を達成するために必要とされる用具を提供すること」である。「A」と略される。典型的には「経済」が考えられている。要するに「富」を生産することが目的とされている。物質的な環境が念頭に置かれている。

目標達成の「手段・道具」を提供することが目的であり、物質的な外環境を統制下に置くという意味で、「手段+外的」の組み合わせになるというのはわかりやすい。

たとえば電力が生産できない時代は火力という資源とそれを通した技術を通して「適応」した配分に基づいて物などが生産されていく。技術的知識に関わっている。

例:畑(外環境)に働きかけ、米などを獲得していく。※あまり具体的に考え過ぎると「具体性置き違えの誤謬」をしやすいので注意(分析的リアリズムの記事を参照)。あくまでも抽象的なイメージで「経済」を考えていく必要がある。今回は抽象的に言ってるだけではなにを言っているか伝わらないと思うので、具体的に考えていく。

「A.(適応)。これは,「状況における対象の諸特性に限定的にかかわる関心の認知的な学習の程度を特徴づける」<ibid.,p.89=chap.III>ものである。適応が首尾よくおこなわれるためには,(a)「現実」が行為(者)システムに付与する「要請」にたいして,システムの側が自らを調整するということ、(b)システムが外的状況にたいして能動的な変形を加えるということ,この二点が必要である。いずれの場合においても必然的に認知的な志向が強調される。外的状況を終局的に統御するためには,諸対象に関する「一般化された予見(generalized predictions)」によって「現実的な判断を下すことが必要とされる。「したがって,行為者の対象に対する関係は普遍性本位的なものたらざるをえない」<ibid.,p.183=chap.V>。また、状況が単に「調整」されるものではなく「統御」されるべきものであるならば,この普遍性本位的に規定された特性は,所与の目標一関心に関連した限定的なコンテクストのなかで知覚され、かつ処置されなければならない。「したがって、態度の性質は関心の限定性によって示される傾向を有する」<ibid.>。かくして,A位相の内容は「対象を組織化する」側の普遍性本位と,「態度を組織化する」側の限定性という,親和性をもった二つの変数の結合によって示されることになる。」

川越次郎「『パタン変数』 の批判的再構成: 三つのテクストにおけるパラドックスを中心に」,198-199P

「次に第3の適応問題の対応物は「経済サブシステム」である。このサブシステムの目標はその社会によって処理される「所得」を生産することである。」

倉田和四生『T.パーソンズ理論の展開』,15P

「Adaptationは、社会システムにとっての、特に物質的な環境を念頭においているのです。この機能的要件に特に責任があるのが、典型的には経済システムです。」

「社会学史」,413P

「適応(adaptation)とは、社会体系の目標を達成するために必要とされる用具を提供する機能のことである。」

「社会学のあゆみ」,162P

「経済(A)は比較的わかりやすい。社会システムが外環境に適応するという意味は、これに働きかけて(労働)自らの活動に必要な資源を獲得し、さらには外的環境を自らの統制下に置くという積極的な側面をも含む。その中心的な関心は『適応的──道具的な客体操作』である。」

「タルコット・パーソンズ」,66P

目標達成とは、意味

目標達成(Goal-Attainment;goal gratification):・社会システムから分化したサブシステムのひとつ。このサブシステムの機能的課題は「社会システムの目標を決定し、その目標を達成するためにシステムの諸資源を動員すること」である。「G」と略される。具体的には「政治」である。有意義な目標を達成するためには、集合的行為を「組織化」する必要が出てくる。広義の目的ではなく、狭義の目的だという。たとえば人間が生きる意味など、広義の目的ではなく、国民が安全に生きるため、他国に侵略されないためといった狭義の目的が該当する。広義の目的は最終的には「テリックシステム」などにあたる(パーソンズ晩年の内容)。

例:経済が生産した「電気や水」を人間が安全に暮らすという目的のために分配する。国民の健全な暮らしという目的のためには、特定の誰か一人だけに電力や水道が集中するのではなく、全国民に行き渡るように動員する必要がある。バラバラに電気や水を作らせるのではなく、一部の会社に権限を与えて生産させ、資源を国民に動員させていく。

たとえば交通安全という目的のためには、好き勝手に車を運転させるわけにはいかず、免許を取らせるといったことが必要になる。社会には交通安全が大事だ、というような目標を決定する機能が社会には必要となる。具体的には政治など。もちろん、社会によってなにが目標となるかは異なる。

「G.(目標達成)。これは,「陽表的な遂行過程に動機づけが感情的にかかわっているその程度を特徴づける」<ibid.,p.8chap.III・傍点は筆者〉ものである。後続位置としてのシステム単位の位置Bは,行為者に,所与の特定の目標志向の成就に関して欲求充足の増大もしくは減少が生じている,あるいは「産出されている」という意味で先行位置Aとは異なっている(図6参照)。位置A,Bに関する先の私の指摘とは一見矛盾するようだが,これは第三章における以上のパーソンズの説明そのものを、この場合に限ってより一般的な見地に立って「利用した」ということである。図中,Bの右側に(G)とあるのは位置BがG位相を示すということである。位置AはAdaptationの頭文字でもあるので(A)はあえて付さなかった。この位相の「対象への関心(すなわち『対象の組織化」・筆者)は、欲求充足にむけてそれが為すところのもの,すなわち遂行という観点からとらえられる」<ibid.,p.184=chap.V>。また,「先行するいかなる道具的一適応的な諸活動(A位相における活動・筆者だがこれは後にみていくように,G以外の全ての位相活動を含むものとしてとらえられるべきである)も早熟な欲求充足への傾向の抑制(inhibition)に結びついていた。―中略――だが,高潮してきた諸活動が実行に移されようとするときには,欲求充足への抑制は解除され,感情性が目標成就活動にみなぎる」<ibid.>。かくして,この位相の内容は,「対象組織化」の側の遂行本位と「態度組織化」の側の感情性によって説明されることになる。」

川越次郎「『パタン変数』 の批判的再構成: 三つのテクストにおけるパラドックスを中心に」,199P

「第2の問題に対応する「目標達成のサブシステム」は最も広い意味での政治的な機能に集点がある。「政治」の目標は社会システムの目標を獲得するために必要な条件を作り出すことである。換言すれば政治の目標は社会がそのシステムの目標を獲得する能力を最大にすることである。この能力は一般に権力といわれるものである。」

倉田和四生『T.パーソンズ理論の展開』,15P

「Goal-Attainmentは、狭い意味での目的です。これは政治システムのことが主として考えられているのです。たとえば『日本の国益のためには』と言うときに、国がある目的をもっているように語ります。そういう目的です。」

「社会学史」,413P

「目標達成(goal gratification)とは、社会体系の目標を決定し、その目標の達成に向って、体系の諸資源を動員する機能のことをいう。」

「社会学のあゆみ」,162P

「政治(G)は、普通、政府(機能)といわれているものよりはもっと広い。経済下位システムの目的は<一般化された便益>(経済の生産する物的材は、人間社会ではいかようにも利用できる。たとえば、原子力は大量殺戮兵器にも電力の供給にも利用可能)を生産することだが、政治では、社会共通の目標を実現するために必要な諸資源を動員するのが目的である。この能力を、権力と呼ぶ。」

「タルコット・パーソンズ」,66P

統合とは、意味

統合(Integration):・社会システムから分化したサブシステムのひとつ。このサブシステムの機能的課題は「社会システムが内部葛藤を起こしたりしないように、文化的価値パターンを個々人の動機づけと構造に関連付けるもの」である。「I」と略される。主に「社会統制」にあたる。「動機づけ」とは「どのような行為を意志するかしないか」に関わるもの。ざっくいえば「社会のまとまり」に関係した機能。

「価値」パターンが制度化されたものが「社会規範」というイメージ。制度化されることによって、より強固に人々に「動機づけ」を行う。ルールは守るという抽象的なイメージから、赤信号では止まるという具体的なイメージへと具体的に制度化し、行為に方向性、安定性、期待の予測性を与えていく。

具体的なレベルでは例えば「社会共同体」であり、より分析的なレベルでは「法律・規範」である。

例:法律は人々が犯罪など逸脱行為をしないように、人々を統制している。人々をできるだけ仲のよい状態に、葛藤を起こさない状態にさせるという機能。法律だけではなく、あの人は嫌なやつだ、というように視線を送られたり、メディアで批判されることも「社会統制」であり、社会にまとまりをもたせる機能のイメージに近い。

「I(統合)。これは,「システムにおけるシステム単位の多面的一個別性本位的統合のレベルを特徴づける」<ibid.p.89=chap.III>ものである。パーソナリティ・システム(個人)の場合には,それはシステムの「欲求充足の最適化」にかかわり,社会システム(集合体)の場合にはシステム内諸単位(諸個人)の「調整」にかかわる。「いずれの場合でも,それは個別的な(particular)単位が統合される行為一システムの結果的な全体的バランスの問題である」<ibid.,p.90%3Dchap.III>。この位相においては「対象はその多面的(diffuse)ないしは総括的な特性によってとらえられる傾向がある」<ibid.,p.185=chap.V>。また,(パーソンズはことわってはいないが,ここでは明らかに集合体の場合)「対象への個別性本位的な愛着は自我(ego)と同一のシステムの成員であることを強調して一中略一共有される諸関心の相互に連関する全体的な複合にかかわっている。自我が愛着するのは、限定的な地位(specificstatus)についている他者(alter)ないしは限定的な役割の遂行者ではなく,むしろシステムの成員として多面的な特性を有した他者なのである。かくして態度の特徴は多面性によって示される」(ibid.)。以上第五章の説明で,「対象」の側,「態度」の側の区別は必ずしも分明ではないが,ともかくもこの位相の内容は,それぞれ,個別性本位と多面性の結合によってとらえられる。」

川越次郎「『パタン変数』 の批判的再構成: 三つのテクストにおけるパラドックスを中心に」,199P

「第4のサブシステムは「統合サブシステム」である。これは社会システムが内部葛藤を起したり,不調整が起きないように、文化的価値型相を個々人の動機づけの構造と関係づけるものであり、通常これは社会統制と呼ばれる。これは「社会的連帯」を作り出し、逸脱行為に至る分裂的傾向を抑制し、調和した協力態勢を作り出そうとするものである。」

倉田和四生『T.パーソンズ理論の展開』,15P

「Integrationは、仲が良いということです。社会にまとまりがある、ということ。これを担うシステムを、パーソンズは、統合システムとか、社会共同体とか呼んでいます。」

「社会学史」,413P

「統合(integration)とは、体系を構成している諸々の単位(例えば行為者やその役割など)の間の関係を調整する機能のことである。」

「社会学のあゆみ」,162P

「統合(I)は、文化的価値パターンを個々の行為者の動機づけに関係づける。こうして、社会システムは内的分化による葛藤や緊張を回避することが可能になる。このメカニズムは価値パターンの制度を維持する。そこには、伝統的な意味での『社会統制』機能が含まれている。経済が富、政治が権力という一般的な能力を生み出すというひそみに倣っていえば、統合は連帯(デュルケーム)を生み出す。こうして、動機づけの構造と価値志向の型の連結がここでの主要関心事となる。」

「タルコット・パーソンズ」,66P

「この関連で、パーソンズのAGIL図式の今日までの適用の仕方には二通りの方法が区別できるように思われる。いわば、「具体的な」適用と「分析的な」適用の二つである。たとえば、I次元に法や規範が位置づけられる場合には、社会システムの一要素としての法や規範が分析的な観点で抽出されている。けれども同時にたとえば選挙民の集合体としての「社会共同体」()が、I次元に位置づけられる場合には、具体的なシステムの分析的要素からなるシステムというよりは、社会システムの具体的な部分システムが意味されているという印象を強くうける(モデルIの時間的な分化という考え方とは異なってはいるが)。これらの二つの用法をパーソンズ自身は明確に区別していず、同一の図式の中で混用される場合には、混乱の可能性を否定できないように思われる(40)。」

溝部明男「パーソンズのAGIL図式-その形成における基本的問題-」13P

潜在的パターンの維持および緊張の処理とは、意味

潜在的パターンの維持および緊張の処理(Latent pattern maintenance):・社会システムから分化したサブシステムのひとつ。このサブシステムの機能的課題は「制度化された価値システムを変動させようとする圧力に対して、システムを安定的に保持しようとする機能と、システムの中で生じる緊張(ひずみ)を処理すること」である。「I」と略される。主に「社会化」にあたる。典型的にば文化(他にも家族・宗教・価値・動機づけのシステムなど)である。文化システムとL次元は区別されるということに注意。あくまでも制度化を経て価値となったものがこの次元で想定されている。

I次元がが「制度化」によって文化的価値パターンを個々人の動機づけるのに対して、L次元は「社会化」によって文化的パターンを動機付けると考えていくとわかりやすい。

たとえば制度化は、赤信号をまもらないと罰していくイメージ。それに対して社会化は、そもそもルールを守ることは善いことだ、というふうにもっと抽象的な価値を人々に学習させ、教え込むイメージ。罰や報酬に関係なしに、盗むことは悪いことだ、戦争は悪いことだ、という価値を人々に潜在的に維持させるイメージ。

もし「盗みたい、殴りたい」といった緊張が生じたときに、「そういうのは悪いことだよなぁ・・・」と価値を内面化しているからこそ思いとどまることができる。もし思いとどまることができず、そういった窃盗や暴行に至った場合は制度化によってきちんと制裁を与え、社会にまとまりをもたせる。

※潜在的な価値が制度化されたものが社会規範と考えるとわかりやすい。あるいは、抽象的な(制度化された)価値が価値であり、具体的な(制度化された)価値が規範であるというふうに考えるとうまく整理できる。L次元では制度化されたものが価値であり、文化システムとの違いにおいて重要になる。

文化システムの違いは、ある国ではこういうものが価値があるとみなされている、というような制度化された価値のイメージ。たとえば挨拶はするべきだよね、という国もあれば、挨拶は礼儀に反する、という国もある。挨拶に価値があるとみんなが思う国では挨拶はL次元に置かれるが、そうではない国ではL次元に置かれず、文化システムなどに置かれるイメージ。

おそらく、制度化された価値が「具体的な集合体内部の規則を超える一般的な規範のあり方」であり、デュルケームで言うところの「契約の非契約的要素」であり、「道徳」に該当する部分だと思われる。信頼や信用、平和など、より抽象的な制度化された価値のイメージ。

パーソンズが1951年のときに語っている言葉で一番近いのが「共通の価値への愛着、行為者が価値パターンを指示する共通の『心情』、「特定の道具的な利点と比較的無関係に『良いこと』とみなされる」といった定義に近い。たとえば日本では優先席で席を譲るというのは具体的な社会のルールというより、道徳に近い。法律が社会規範だとすれば、優先席のマナーは道徳、つまり「価値」に近い。人に優しくするのは「良いこと」というのはメリット・デメリットとは比較的無関係な「価値」に近い。それに対して赤信号で止まるのは価値というより、規範に近い。止まらなければ身の危険があるし、そうでなくても警察に捕まる可能性がある。

どちらも制度化されたものではあるが、その抽象度の違いによって分類できると考えていく。抽象度の低いものが「社会規範」であり、高いものが「価値」であり、どちらも「制度化」されていると考える。

※行為システムは社会システム、文化システム、パーソナリティシステム、行動有機体の4システムから構成されている。つまり、社会システムからすれば文化システムは外環境になる。さらに行為システムの外環境として、テリックシステムや物的ー科学システム、人間有機システムが考えられている。

潜在的パターンとは、意味

潜在的パターン:・ほとんど緊張がなく、基本的な価値が共有され、お互いに期待通りにうごくようなパターンが守られているような状態。ほとんど習慣的なものであり、パーソンズは「慣性」に例えていることがある。価値志向のパターン。そういったパターンが守られているように動機付ける役割がL次元にある。パターンがそれぞれの特定の社会にとって「固有」のものであるというのがポイント。つまり、それぞれの社会で制度化された「価値のパターン」がここでは重要になる。

パターンはそれぞれの社会に固有のものであり、ほとんど恒常的なものであると考えられている。社会の深層に潜在していて、内面化(社会化)と制度化によって人々に獲得されていく。

例:日本において、挨拶をしたら挨拶で返されるというような状態は、潜在的パターンが維持されている。挨拶をしたら殴られるような状態は、潜在的パターンが維持されていない緊張状態。

L次元は基本的に活動せず、他のシステムと目に見える相互作用を行わない。それゆえに、「潜在」と言われている。相互作用は行わないといっても、目に見える相互作用は行わないだけで、見えに見えない活動はしている。

例:イメージで言えば「文化」がわかりやすい。日本の「挨拶の文化」は制度化されていて、「社会化」を通じて行われる。たとえば親や教師に「おはようと言われたらおはようと返しましょう」と教わり、子供はそれを学習し、「内面化」していく。内面化を通じて価値や規範に志向するようになる。多くの子供がこのように同じような価値や規範に志向するようになると、お互いの期待が一致する。つまり潜在的パターンが維持されている状態になる(はいはいいつものパターンね、というイメージ)。

文化は内面化され制度化された共通の価値であり、別の表現では「権利と義務に関する普遍的な道徳的一致」と定義されている。パーソンズの定義では、誰か一人だけが重要だと考えてるような特殊な文化ではなく、多くの人に一致するような、普遍的なものが想定されている。

緊張の処理とは、意味

緊張の処理:・緊張を適切に処理するメカニズムのこと。緊張は動機づけのさいに生じる緊張のことだとされている。

例:陰口を言っていることが相手にばれて、お互いの相互作用に緊張、ひずみが走るような状態のケースを考えてみる(期待の不一致など)。この場合、「相手が嫌な思いをしたらごめんなさいと言う」というようなパターンによって処理していく。緊張を適切に処理するメカニズムが社会秩序には必要とされている。日本以外の社会なら決闘によって解決するというメカニズムがあるかもしれません。

「学校ではタバコはよくない」と学習させる過程で、学生が「うるせー」と反抗したくなるかもしれません。そういう場合に緊張を処理するメカニズムとして、「年上のひとのいうことは聞きなさい」という価値によって行為を動機付けることで、緊張が処理され、やっぱりタバコはやめておこう、となるかもしれません。それでもタバコを吸っちゃう場合も考えられますが、そういう場合は「統制」(I次元)が機能していくと思います。つまり実際に校則違反として退学にしたりするわけです。

抽象的な価値パターンを動機づけさせようとさせる段階で、さらに確固として動機づけさせようとするわけです。その段階で「制度化」されていくイメージです。たとえば「平和はよいことだ」といいうより抽象的な価値パターンがあるからこそ、具体的な「暴力はいけない」という価値がうまれ、さらに社会規範として「暴行罪」に関連した法律に権威が与えられるわけです。なんら抽象的な価値が存在しない場合は、そもそも具体的な社会的規範として成立しにくいですよね。

「L.(潜在性)。これは「中立性一特質本位という志向成分,すなわち抑制によって中立化された動機づけの緊張の程度を特徴づける」<ibid.p.89%3Dchap.III>ものである。また,「「特質」が確認されるのは、行為者と遂行過程の諸帰結である対象世界との関係の中においてである」<ibid.>。相互作用が中断している期間においても,システムが再始動すべきものであるとするならば、「動機づけのパタン」と「文化的なパタン」は維持され続けなければならない(この二つのパタンは、すでにみてきたことから明らかなように,テクスト《II》における「動機志向」,「価値志向」に,またこの《IIIにおける「態度組織化」規準,「対象組織化」規準に,さらにはまたパタン変数論に彼なりに最終的な結着をつけた文献gにおける「志向」,「様相」にそれぞれ照応している)。この中断期間においては,二つのパタンは、システムが相互作用状態にある時のように顕示的なものではない(notvisible)という意味で「潜在状態」にある。だが,システムがその生命を保持している限りそれは作動している。「それらはその潜在的位相においては、なかんずく,他の諸行為システムに自らを委譲してしまうことに対して境界を画するものとして作動する。さもなければ,システムの再活動は防害され,さまたげられることになるだろう」<ibid.,p.185-chap.V>。しかしながら「動機づけパタンと文化パタンの維持は,システムが中断状態にあるときだけではなく,特定のひとつの位相(すなわちA,G,1位相・筆者)が優勢であるときにも必然的である」<ibid.>し,「活動しているいかなる相互作用位相においても事実上潜在位相は存在する」<ibid.,p.186>。また,この位相は他の諸位相とくらべると「前」と「後」のない静止した位相であり,それは「システムの成員としての諸単位間に観察できるいかなる相互作用もない位相である」<ibid.>。単位に関して重要なのは,その自足的な特質のありよう(self-containedqualitivestate)である。「対象への志向は第一次的にその特質本位によってとらえられる」<ibid.,p.187>。また,この位相のさらなる第一次的な特徴は,それがパタン化されてはいるが,しかし抑制された動機づけ潜勢力の潜在的な「貯蔵庫」である,という点である。「かくして守られた中立性ないしは態度の抑制がこの潜在位相を特徴づける」<ibid.>。「対象組織化」の側の特質本位と「態度組織化」の側の中立性が親和性をもって結合し、この位相の内容が示されることになる。」

川越次郎「『パタン変数』 の批判的再構成: 三つのテクストにおけるパラドックスを中心に」,199-200P

「Latent pattern maintenance and tension managementは、わかりにくいのですが、直感的に言うとこうなります。たとえばわれわれが今日久しぶりに会ったとします。話を始めるときに、おおむね『いつものパターン』でやりますね。『もしかしたら、こいつにいきなりなぐられるかもしれない』なんて心配しません。このとき、Latent pattern(潜在的なパターン)が守られているわけです。ほとんど緊張がない。それはどうしてかというと、基本的な価値が共有されているからです。互いに、基本的には期待どおりに動くのです。この機能的要件を担っているのは、文化、あるいは『動機づけのシステム』である、とされています。」

「社会学史」,413-414P

「潜在的パターンの維持および緊張の処理(lattent pattern maintenance)とは、制度化された価値体系を変動させようとする圧力に対して、体系を安定的に保持しようとする機能と、いまひとつは体系のなかで生じる《ひずみ》を処理する機能のことである」

「社会学のあゆみ」,162P

「各次元の内容については、ベイルズの原案に若干の変更がなされているが、ここでは、もっとも大きな変更が加えられている「潜在性」の次元についてのみ言及したい。パーソンズはL次元を、最終的には、システムのメンバー問に相互作用が観察されない位相、つまりシステムとしての「無活動」(inactivity)の状態と規定している3)。会社を例にとれば、これは社員たちが出勤していない夜や休日のことである。システムの構成要素である相互作用が一時的に中断されているという意味で、「潜在性」と名付けられている。相互作用が支障なく再開されるためには、この潜在性の位相において、一定の文化的パターンと動機づけのパターンがメンバーの内部において損われることなく、保持されていなければならない。この点をパーソンズは「パターンの維持」と呼んで重視している。l次元には、「パターンの維持」と並んで「緊張処理」が位置づけられており、これは従来とくに問題視されてきた点である。パーソンズがこれらを異なった要件として扱わないのは、おそらく、パターン維持に関しても「慣性の法則」CS)を適用して考えているためではなかろうか。つまり、パターン維持が実際に問題となるのは、何らかの妨害要因が介入してくる場合だけと考えて、その妨害要因を「緊張」という用語で一括しているのであろう。そしてこの用語でパーソンズは、1次元で調整されなかったような個別的な「不満」と並んで、とくに道徳と現実の不一致という「意味の問題」を念頭にうかべているのではないかと推測しうる。いずれにせよ、二つの異なる要件が並列されているというよりも、むしろ「パターン維持」が主であり、それと関連する限りで「緊張処理」が追加されていると理解しておきたい(%)。」

溝部明男「パーソンズのAGIL図式-その形成における基本的問題-」,13P

「社会はこれら4つの機能的問題に従って4つの機能的サブシステムに分化する。まず第1の問題に対応するサブシステムは「型相維持及び緊張処理のサブシステム」である。このサブシステムは制度化された文化、価値志向の型に関連している。即ちシステムの単位に参与している個々の行為者の行為を文化的価値に適合するように動機づけ,そこに生ずる緊張を解消しようとするものである。ここで生み出されるのは威信である。尚このシステムは価値であるため本来文化システムに属するものであるが,制度化によって社会システムの一部と成ったものであるから、文化システムとは区別して考えるべきである。」

倉田和四生『T.パーソンズ理論の展開』,15P

「型の維持と緊張処理のサブシステム(L)は、制度化された文化、なかんずく価値志向の型と関連している。『価値体系の統合とその制度化とを維持する』という命題である。価値体系が、システムの構成要素である個々の成員に(社会化を通して)内面化されるとき、社会システムの型(制度的構造=秩序)の維持が可能となる。もちろん、その際生活場面での矛盾やパーソナリティ内部の動機づけ過程で発生するかも知れない緊張を適切に処理するメカニズムも用意されなければならない。かくして、この位相での中心課題は『潜在的──受容的な意味の統合とエネルギーの規制、および緊張の収容と排除』といわれるのである。」

「タルコット・パーソンズ」,67P

「社会が安定するためには、個々人の「動機づけの構造」(すなわち、どのような行為を意志するかしないか)が、その社会に潜在的な「文化的な価値パターン」によって規定されていることが必要である。この「文化的な価値パターン」は、統合の位相において「制度化」されて「社会規範」となる、というのが、「価値」と「規範」という語のパーソンズ的使い分けのようにみえる(「ようにみえる」というのは、必ずしも一貫していないからだが)。」

山田吉二郎「広報メディア研究の「準拠枠」―パーソンズ行為理論の適用可能性について―」,64P

「第四の「パターン維持」の位相(文化)は「価値志向のパターン」であり、「このパターンは、すべての社会的行為にあてはまる」38。このパターンは当該の社会体系にとって固有のものであるとともに「ほとんど恒常的」なものであるが、社会の深層に「潜在」しているものなので、「内面化」と「制度化」という「複雑な『維持の操作』」を必要とする。」

山田吉二郎「広報メディア研究の「準拠枠」―パーソンズ行為理論の適用可能性について―」,64P

「共通の価値への愛着ということは、動機づけの点で考えるなら、行為者が価値パターンを支持する共通の『心情』をもっているということである。そうした共通の心情とは、しかるべき期待との同調がその同調から得られるどんな特定の道具的な『利点』……とも比較的無関係に、『良いこと』とみなされるという意味に規定されるだろう。なおそのうえ、この共通の価値への愛着は、行為者の直接の充足要求に適合するとはいえ、つねにまた『道徳的』な側面をもっている。というのは、ある程度までこの同調は、行為者が参加するより広範な、つまり社会的な行為体系におけるかれの『責務』を明示しているからにほかならない。明らかに責務の明確な焦点は、特定の共通の価値指向によって構成される集合体なのである」

タルコット・パーソンズ『社会体系論』,47~48P

「パーソンズの社会システム理論は、制度化された規範を過剰に重視した理論であるとして批判されることが多い。彼は、経済が関わる相互作用と社会構造についても制度的な規範を重視する。パーソンズは、制度を具体的な集合体内部の規則を超える一般的な規範のあり方としているが、これはエミール・デュルケムの「契約の非契約的要素」を受け継いだ発想である。この発想は、契約順守の道徳的な同意が社会構造に(自覚的であれ暗黙であれ)埋め込まれていることを示している。」

大黒正伸「パーソンズにおける経済社会学の可能性─社会システムとしての経済─」,216P

「すでに、現世的な次元を超えた(超越的な)究極的価値(たとえば、宗教的信仰)を人間行為の基礎に見据えていたパーソンズにとって、その源泉を<社会>そのもののなかにみるデュルケームの社会理論はまさに<鬼に金棒>であった。さらに、デュルケームは、社会秩序が制度化された共通の価値から生まれること、市場の統制(秩序)は私的利益の合理的追求からではなく、共有された価値体系によって人間の相互作用を制御する道徳的秩序の産物であることを明らかにしていた。合理的に結ばれているはずの近代的契約の背後に、契約そのものを可能にする<非契約的要素>(たとえば、取引相手に対する信頼や信用)が存在することを発見したのはデュルケームであった。」

「タルコット・パーソンズ」,45P

サブシステム相互のインプット・アウトプット(境界相互交換)

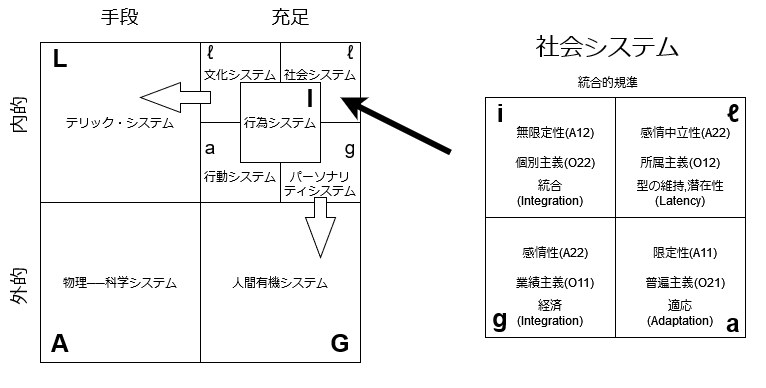

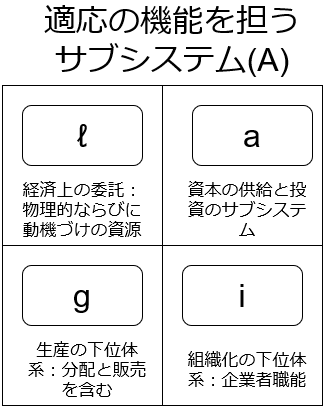

境界相互交換:・境界とは各次元を境にしたものであり、各次元の間で「生産物」による相互交換、つまりインプットとアウトプットが行われるというもの。具体的にはA次元が「富」、G次元が「権力」、I次元が「連帯」、L次元が「威信」を産出する。アウトプットされた「生産物」がサブシステム間で相互交換され、消費されることで社会システムの四機能が充足され、秩序が均衡するとされている相互交換はサブシステムの、さらにサブシステム同士で行われる。サブシステムはさらにa,g,i,ℓへと分化する(小文字lをℓと表記する)。ℓ次元は交換境界にならないというのがポイント。潜在しているので、目に見える相互交換が行われない。

図にするとこのようなイメージになる。図は「社会学の歩み」166Pを参考に作成

図にするとこのようなイメージになる。図は「社会学の歩み」166Pを参考に作成

社会システムを上位システムとし、そこから4つのサブシステムへと分化していく。そして4つのサブシステムはお互いに「境界相互交換」を行うとされている。この際、相手のサブシステムへの出力が「アウトプット」であり、アウトプットされる側を「インプット」とする。アウトプットされたものが「生産物」である。つまり、サブシステム同士で生産物をお互いに交換しあっている。

1953年の『作業論文集』ではなく、『経済と社会』(1958)によって主張され、AGIL図式を発展させた。

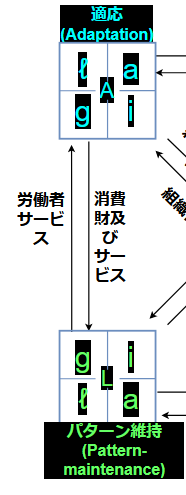

生産物はA次元は富、G次元は権力、I次元は連帯、L次元は威信である。相互交換はサブシステムの、さらにサブシステム同士で行われる。サブシステムはさらにa,g,i,ℓへと分化する(小文字lをℓと表記する)。

ただし、ℓは「交換境界」にならない。例えばA次元のさらにa次元と、G次元のさらにa次元とが「相互交換」を行う。A次元のℓ次元やG次元のℓ次元は交換を行わない(潜在している)。アウトプットされた「生産物」がサブシステム間で相互交換され、消費されることで社会システムの四機能が充足され、秩序が均衡するとされている。機能要件の充足のための「生産物の相互交換」を分析する必要がある。

二重の交換過程

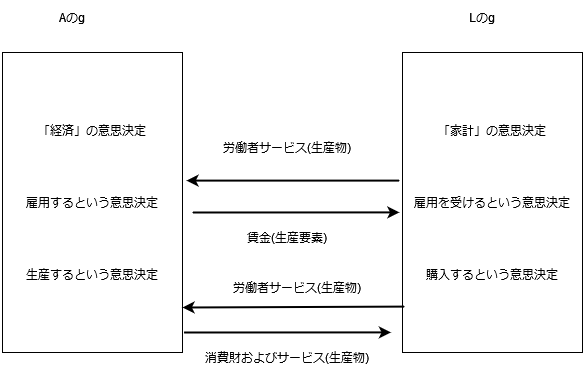

例えばAの適応の次元はこのようにさらにa,g,i,ℓに分化している。Aサブシステムのgサブシステムは分配や販売をLシステムのgサブシステム(例えば家族など)にアウトプットし、Lサブシステムのgサブシステムは家族などの労働者サービスをAシステムのgシステムにアウトプットするわけです。

※図は大黒正伸「パーソンズにおける経済社会学の可能性─社会システムとしての経済─」,211Pを参考に作成

※図は大黒正伸「パーソンズにおける経済社会学の可能性─社会システムとしての経済─」,211Pを参考に作成

パーソンズは下位システム間のインプット・アウトプットのフローにおいて、6対の相互交換(interchanges)を設定した。さらに、相互交換は「生産物」と「生産要素」という二重の交換過程が想定されているらしい。

つまり、アウトプット(生産物)とインプット(生産要素)という二重の交換過程が存在しているということです。

例えばL次元のg次元は「家計」だそうです。もっといえば「家族」が想定されています。パーソンズは家族を「潜在的・動機づけ的な機能を担う主体」の代表だとしているらしいです。そのため、L次元の典型的なシステムを「文化」ではなく「家族」と説明する参考書もあります。経済の視点からみると、家族は社会化を通した生活様式および職業役割の確立という要素を伴うそうです。たしかに家族でああしろこうしろ、将来はこうすべきだ、だから学校にいけ、云々と社会化が行われますよね。

富とは、意味

富:・次元の生産物。財およびサービスを支配して、これを社会の種々の水準でなんらかの目標あるいは関心に応ずるように、用具あるいは報酬財として用いるという一般化された能力。

権力とは、意味

権力:・G次元の生産物。社会の資源を動員して、これを用いて特定のかつ多少とも直接的な体系の集合的目標を達成する能力。

連帯とは、意味

連帯:・I次元の生産物。体系単位の行動を体系の統合上の必要に一致するように《一列に並ばせ》、逸脱行動に至る分裂傾向を抑制ないし阻止し、調和的な協力の条件をつくりだすという社会の機関が有する一般化された能力。

威信とは、意味

威信:・L次元の生産物。型への同調性を保つために型の維持あるいは緊張の処理を成功させる際の生産物であって、制度化された価値の体系にうまく合致するように行為するという能力。

「さらに、A・G・I・L図式によれば、上位体系から機能分化した四つの下位体系相互の間の関係についても、《インプット──アウトプット》の視点を導入することによって、分析のメスを加えることができる。例えば、社会の適応機能をうけもつ下位体系としての経済体系と潜在的パターンの維持と緊張の処理機能をうけもつ下位体系としての分化及び動機づけの体系(経験的には家族もひとつの典型例である)との間のインププットと──アウトプットの関係は次のように示される。経済体系のアウトプットは消費財およびサーヴィスであり、これが文化および動機づけの体系が経済体系にインプットされる。したがって、経済体系と文化および動機づけの体系との間の関係は、消費財およびサーヴィスと労働サーヴィスとが相互に交換される仮定として示されるのである。」

「社会学のあゆみ」,165P

「富とは、『財およびサービスを支配して、これを社会の種々の水準でなんらかの目標あるいは関心に応ずるように、用具あるいは報酬財として用いるという一般化された能力である』。」

「タルコット・パーソンズ」,68P

「権力とは、『社会の資源を動員して、これを用いて特定のかつ多少とも直接的な体系の集合的目標を達成する能力である』。」

「タルコット・パーソンズ」,68P

「連帯とは、『体系単位の行動を体系の統合上の必要に一致するように《一列に並ばせ》、逸脱行動に至る分裂傾向を抑制ないし阻止し、調和的な協力の条件をつくりだすという社会の期間が有する一般化された能力である』。」

「タルコット・パーソンズ」,68P

「威信とは、『型への同調性を保つために型の維持あるいは緊張の処理を成功させる際の生産物であって、制度化された価値の体系にうまく合致するように行為するという能力である』(以上、『経済と社会』より)」

「タルコット・パーソンズ」,68P

「社会システムの四つの機能要件は、こうして機能的に分化した四つの下位システムによって充足されることになるが、その際、これら各々は特有のアウトプット(富、権力、連帯、威信)を生み出す。社会システムの充足条件は、これらのアウトプットがサブシステム間で交換され、消費されることで実現される。」

「タルコット・パーソンズ」,69

「パーソンズらは、交換という現象の基礎にある社会的な要因を2つ挙げる。ひとつは分業であり、ふたつには関心の分散である。周知の例を挙げるなら、家計をになう人物は特定の企業によって雇用されているにしても、その企業からすべての財とサーヴィスを購入するわけではない。家計と企業とはその「第一次的目標」が異なっている。こうした家計と企業という異なった主体を貨幣が媒介して、たとえば「購買力」という形で一般化が行われる[Parsons&Smelser1956:70-71(訳1:108-109)]。パーソンズらは、潜在的な動機づけの下位システムに家計(household)を位置づける。ここで示されているのは、大方に馴染みのある消費市場と労働市場の概略である(図6)。パーソンズらは、家族を潜在的・動機づけ的な機能を担う主体の代表としている。それは、経済の側から見て、社会化(socialization)をとおした生活様式および職業役割の確立という要素を伴う[Parsons&Smelser1956:53-55(訳1:83-85)]。」

大黒正伸「パーソンズにおける経済社会学の可能性─社会システムとしての経済─」,210P

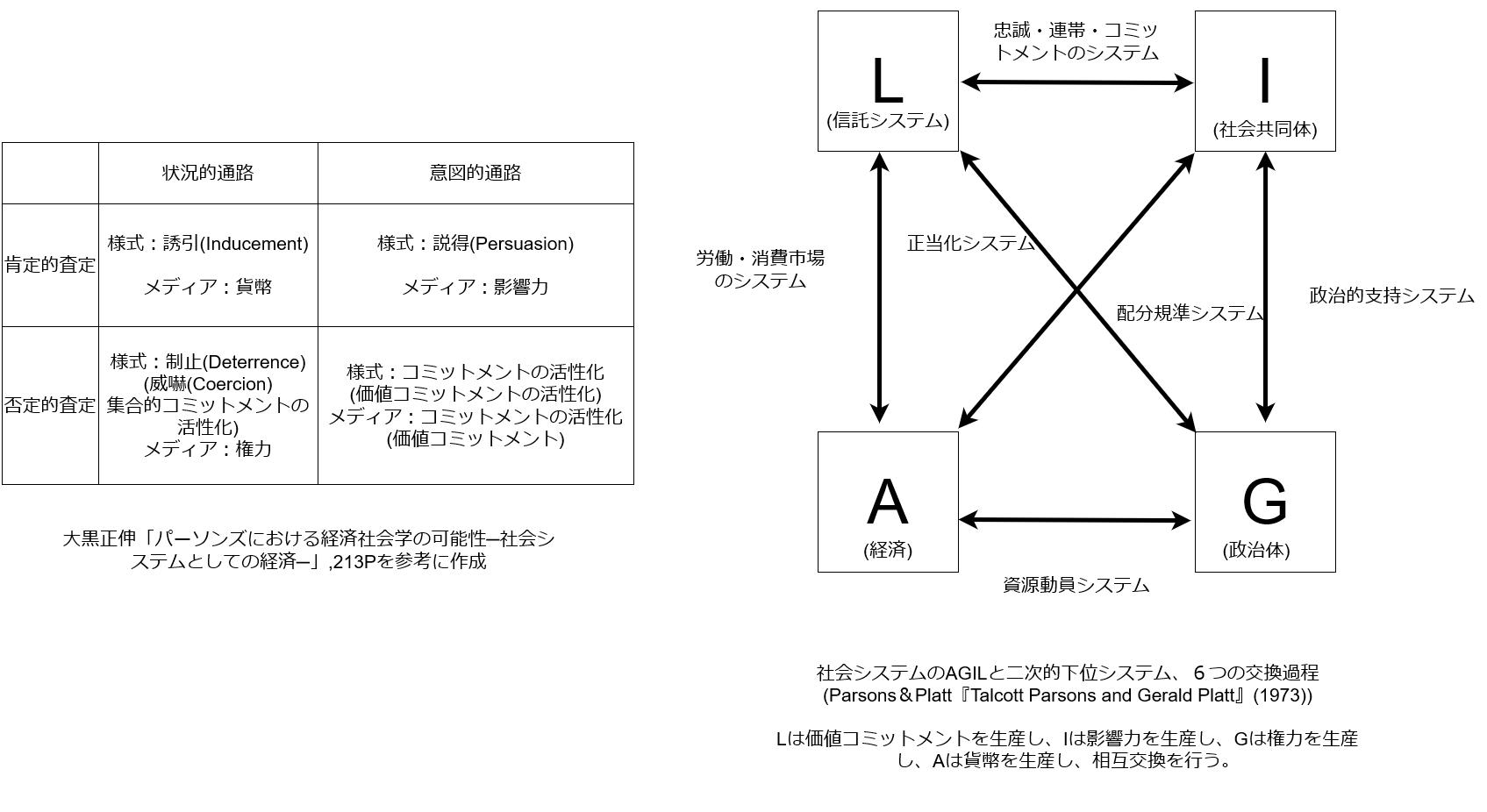

象徴的相互交換メディア(一般化された交換手段)とは、意味

象徴的相互交換メディア:・中期におけるサブシステムの「生産物」をさらに洗練させたもの。後期においては「生産物」が情報を含んだ「シンボル(象徴、文化的コード)」として交換過程そのものを「制御」するとされている。

図にするとこんな感じです。

まず、「象徴」ってなんやねん、という話になるかと思います。別の言い換えでは「文化的コード」とも表現されています。

たとえば「貨幣」が「象徴」というのはわかりやすいですよね。貨幣そのものはパンのように食べられるわけではないからです。パンはもし国が崩壊しても、食べられるという価値は変わりませんが、「貨幣」の価値はなくなってしまいます。パン、水、携帯、さまざまな価値を抽象化していくと、「貨幣」という尺度が必要になってくるわけです。

サイバネティクスではコードは「意味あるコミュニケーションを行うために、情報をひとまとまりの諸シンボルに翻訳すること」を意味するらしいです。たとえばコンビニでパンを買う、というのもコミュニケーションのひとつです。客は貨幣というシンボルを通して、パンと交換できるわけです。政治家も同様に、こういう売り方はまずいでしょ、と行政を通した注意していくこと、つまり「権力」を通して企業とコミュニケーションを行っていくわけです。

このように、コミュニケーションは何かを「媒介」して行われ、またその「媒介物」がコミュニケーションを「制御」するとされています。たしかに貨幣の価値によってコミュニケーションは左右されますし、政治の安定度、国民の支持率によって権力はかわり、コミュニケーションは左右されそうです。サイバネティクスの考えでは情報量の多いものが低いものを左右するので、経済では「貨幣」が情報量が多そうだな、というのはなんとなくイメージできます。エネルギーの低さでいえば貨幣は「紙」を通してイメージできるものですが、実際クレジットカードなどで買い物する場合はただのデータであり、まさに「情報そのもの」ですよね。ちなみに国民が銀行に預けているお金もすべて銀行が紙で管理していると思われがちですが、その大半は銀行は所有しておらず、投資などに使っているそうです(一定の割合だけ銀行にあればいいとされているらしいです)。

境界相互交換では経済は「富」、政治は「権力」を産出するとされていましたが、象徴的相互交換メディアの場合は「貨幣」、「政治権力」という言葉に変わっていきます。より一般的な、コード的な言葉になるということですね。

適切な構造のために、各サブシステムの象徴的相互交換メディアが機能している。そうすることによって機能要件が充足され、社会秩序が維持される。

例:経済サブシステムでは貨幣が状況を反映して、物価、株価、金利といった形で経済活動を制御する。政治サブシステムでは政党が個々人の権力(一票の投票がもつ政治力)を集め、政策を実行する。貨幣は価値の尺度であり、貯蔵庫である。同様に、権力も価値の尺度であり、貯蔵庫である。制御が限界を超えると、構造が変動する。

「これらのアウトプットは、後期になると情報を含んだシンボルとして交換過程そのものを制御すると理解されるようになる。そして、四つのアウトプットの名前も、貨幣、政治権力、影響、忠誠(価値コミットメント)と変わる。たとえば、貨幣。これは典型的な一般化された手段である。その意味は、それは、それ自身としてはなんの価値もないが(一万円札では鼻もかめない)、経済にとってはきわめて重要な交換手段であり、同時に価値(経済学的な)尺度であり、その貯蔵庫である。その性質(信用性、流通性、非ゼローサム性など)によって、それは交換関係においてシンボリックな機能を果たす。その形態は、信用、投資などさまざまに拡大する。それは、また、実際の財との関係でインフレやデフレ現象を引き起こす。」

「タルコット・パーソンズ」,80-81P

「社会システムは、その不断に変化する環境との相互作用によって、適切な(構造)調整をせまられる。たとえば、経済サブシステムでは、貨幣が状況を反映して(たとえば、物価、株価、金利などの形で)経済活動を制御するのである。もちろん、制御がある限界を越えると、経済システムの構造変動が起こることもあろう。この時期、パーソンズは、こうしてますます情報理論に傾いていったのである。」

「タルコット・パーソンズ」,82P

「社会システムの一般理論を模索したパーソンズは、<生きているシステム>に共通する構造・機能分化というより一般的な理論枠組みを基礎に、四機能図式にたどり着いた。そして、機能の概念を中心に、しかも人間の行為に特有な文化的コード(シンボル)を組み入れて、サブシステム間のアウトプットの交換として、そのダイナミズムを解読しようと試み(一般行為システム)、その同じ論理で社会システムの構造との相互作用(したがって、システムは常にオープンである)、およびそれとの関係で決まる内部構造の展開(機能分化)という考え方があることである。そこで、先に社会システムの下位システム間のアウトプット交換としたのも、基本的にはシステムと環境の関係の具体化にすぎない。というのも、経済下位システムを主たる準拠にすれば、残りの三つのサブシステムはその環境と考えられるからである。」

「タルコット・パーソンズ」,70P

「ある人物が、文化によって、その文化のエートスとエイドスに適合するべくプログラムされ標準化されること。また、文化全体の組織化のプログラム。方法もさす。サイバネティクス理論では、コード化とは、意味あるコミュニケーションを行うために、情報をひとまとまりの諸シンボルに翻訳することを言う。」

「デカルトからベイトソンへ」,417P

位相と次元の違い

位相、次元

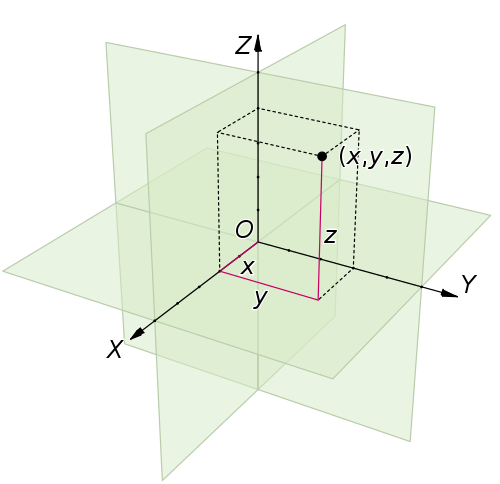

位相(phase):・位相とは一般に、「数学で、収束や連続の概念が定義できるようにするために、集合に与える構造」を意味する。振動や波動で時刻や場所が同じ状態にあるところを同位相にあるというらしい。

位相についての重要な定義として、以下の3つが挙げられる。

1:時間間的に先立ち又は続くものの全体的様相に対するものとしてある、ある与えられた時点において起る過程の支配的な全体的様相

2:位相はある与えられた時点において起こる体系の運動が、他の三つの次元におけるその運動と比較して極大化される時の、ある時間区間を通じての体系の変化する状態

3:行為体系がAGILの機能的問題を同時に最大限にはたすことは行為の動機づけからして不可能

位相は比較的、理解が簡単ですね。適応の段階、目標達成の段階、統合の段階、パターン維持の段階、といったように時間の経過とともに段階が変化するイメージです。

たとえば体温が上がる、下がるという2つの方向をもっていたとして、上がっている時の位相と、下がっているときの位相として考えることができます。もし空間として座標を考えれば、x軸に上がるという方向があり、y軸に下がるという方向がある、つまり次元があるというイメージです。

たとえば経済活動の生産によって、政治でその生産物をどのように配分するか、動員するかという目的を設定する必要が生じるとします。つまり、この場合は、まず経済の位相が極大化して、つぎに政治の位相が極大化していくという順序、位相運動が考えられます。同時にすべての位相が極大化して四機能が満たされる、というのはイメージしにくいような気がします。どの次元も満たされることによって均衡するという言い方はできますが、実際の満たされ方としては位相を考える必要があるというイメージでしょうか。

行為空間は「次元」の問題で、運動は「位相」の問題というわけです。

「いずれにせよ私達は空間の次元構造を解明して、その四次元的事態に於て時間的様相に移って来たのであるが、この行為空間との相関事態に於てある時間のあり方が、パーソンズによって位相として理解されて居る事は、それが「時間的に先立ち又は続くものの全体的様相に対するものとしてある、或与えられた時点に於て起る過程の支配的な全体的様相」(一六七頁)として定義されて居る事からも明かであろう。同時に「位相は或与えられた次元に於ける体系の運動が、他の三つの次元に於けるその運動と比較して極大化される時の、或時間区間を通しての体系の変化する状態」(一八一頁)と叙べられて居る事も参照さるべきであろう。」

松野達雄「パーソンズ理論の次元=位相論的理解の試み」,21P

「型の変数がこのように体系の機能的問題と関連しているのであれば.型の変数の新しい図式すなわちAGILは四次元空間にみたてられ、行為空間を構成することになる。行為体系がAGILの機能的問題を同時に最大限にはたすことは行為の動機づけからして不可能である.この四次元は交互に極大化しなければならない。行為空間の四次元の}つにおける相対的に優勢な活動がその時点における行為体系の位相であり、この位相は周期的にかわり位相運動を行なつている。つまりAGILは行為の次元であるとともに各位相をも表示している。また社会体系の下位体系も上位体系の各位相を分担し、かつハレ位相運動を行なうのであり、AGILは上位体系に関して下位体系が受け持つ機能的問題をも示すことになる。」

霜野寿亮「権力概念の検討──タルコット・パーソンズの場合──」,31P

次元(dimension):・次元とは一般に、「数学で、一般的な空間の広がり方の度合いを表すもの。座標の数で表される」らしい。

「空間が行為との相関的事態に於て、この行為が空間に示す方向を本来的に自らによって可能ならしめるものとしてある以上、この相関的事態に於て空間が方向座標としての次元的なあり方をなす事は異議のない事であろう」とパーソンズは説明しているようです。

次の時空の項目で検討しますが、ようするに「空間における方向」として四つの機能を考えるわけです。比喩的に言えばドラえもんのポケットです。我々の世界は三次元、つまり幅、奥行き、高さというx,y,zの三方向の座標しか認識することができませんが、さらにもう一つの方向の座標も数学的な表現としては可能というわけです。このもう一つの座標があるからこそ、ドラえもんのポケットはたくさん物が入るわけですね。

いわば、x,y,z,w(あるいはt)という四次元空間、四次元ユークリッド空間が考えられているわけです。この四つ方向、つまりは四つの機能要件を満たす限りで、この空間は秩序をもち、均衡していくというイメージです。

正直な話、x,y,z,tにおけるそれぞれの機能はなんだ、と考えることの意義は薄いと思います。とりあえず高さに対応するのは経済だ!というふうに考えていくより、四つの方向があり、四つの方向で空間は形成されていて、四つの方向の適切な値を満たす限りで空間は秩序を持ち、均衡し、維持存続するという理解で良いのだと思います。

「謂わば空間的関連枠組とさるべきものの構造分析を、パーソンズは「行為理論に於ける作業論文」(一九五三)の中で、行為空間の次元の問題として扱って居る。空間が行為との相関的事態に於て、この行為が空間に示す方向を本来的に自らによって可能ならしめるものとしてある以上、この相関的事態に於て空間が方向座標としての次元(一六六頁)的なあり方をなす事は異議のない事であろう。この次元空間は古典力学と本質的には同じ仕方で分析されて時間的契機を導入し、X、y、Z、tの四次元空間であるとされる(八五頁)。そしてこの四次元空間を構成するそれぞれの座標は、その行為との相関事態に於てある限り、次のようなものであると理解されて居る。一、手段的目標達成の次元、G(八八頁)二、表現的次元、E(八九頁)三、適応的次元、A(八九頁)四、統合的次元、1(八九頁」

松野達雄「パーソンズ理論の次元=位相論的理解の試み」,18P

そもそも時空ってなんだ

理系の素養がないと理解できなくて疲れますよね、わかります。

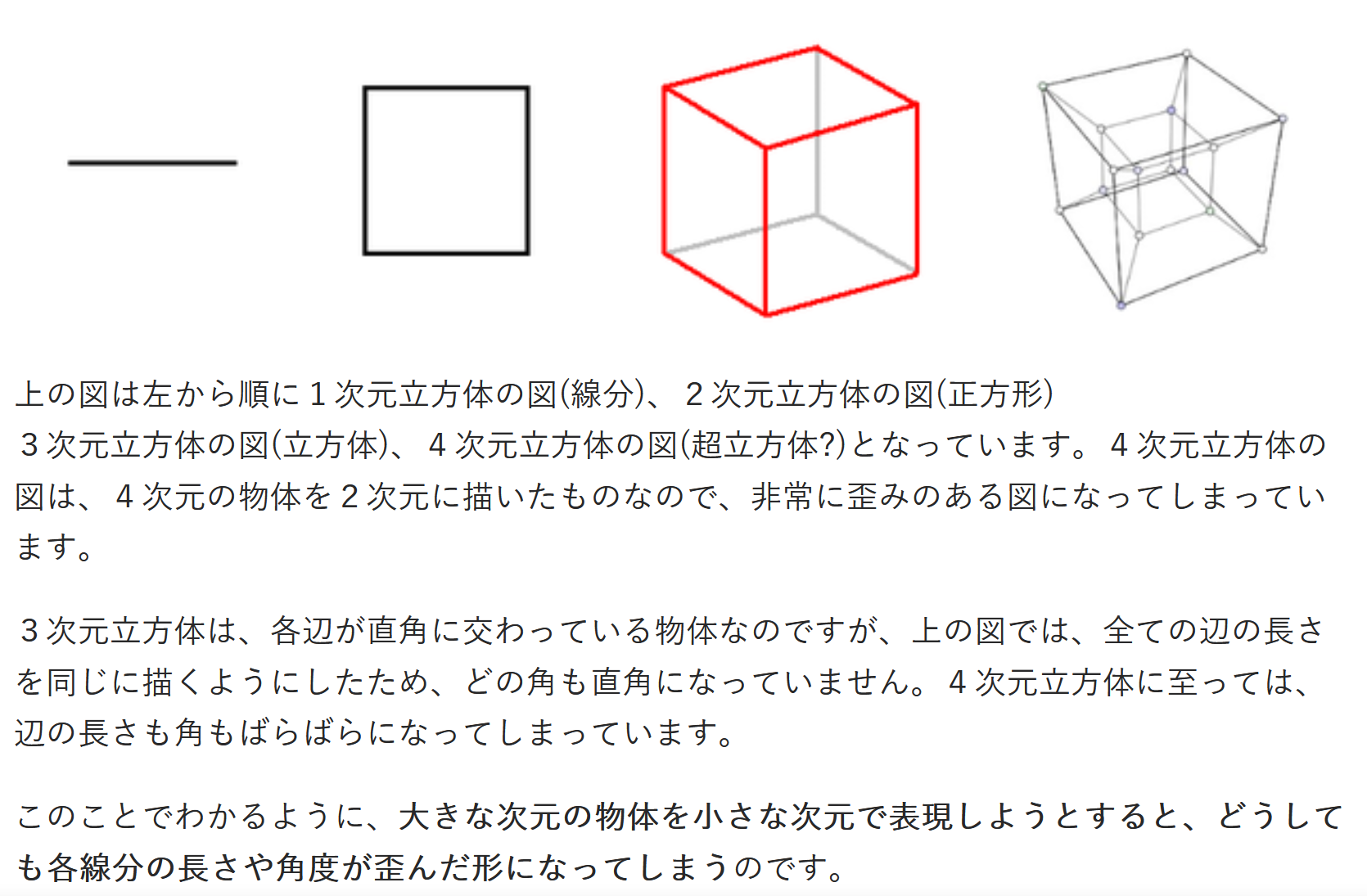

次元の話はちょっと文系の私には頭が痛くなる問題です。どうやらAGIL四次元図式と見る場合、この4つはx,y,z,tの「四次元空間」とされているらしいです。なんのことやらわかりません。

まあたとえるなら社会はユークリッド空間のようなもの、ということになるのでしょうか。

Xが幅、Yが奥行き、Zが高さというイメージで、じゃあtはなんなんだという話になります。私達が生きている世界は「三次元」と呼ばれています。それに対して二次元ですよね。ディスプレイには奥行きがなく、X(幅)とZ(高さ)だけです。それに対して今打っている物理的なキーボードには奥行きがあります。上から見るとペラペラではなく、奥行きがある、厚みがあるように見えます。つまり3次元です。

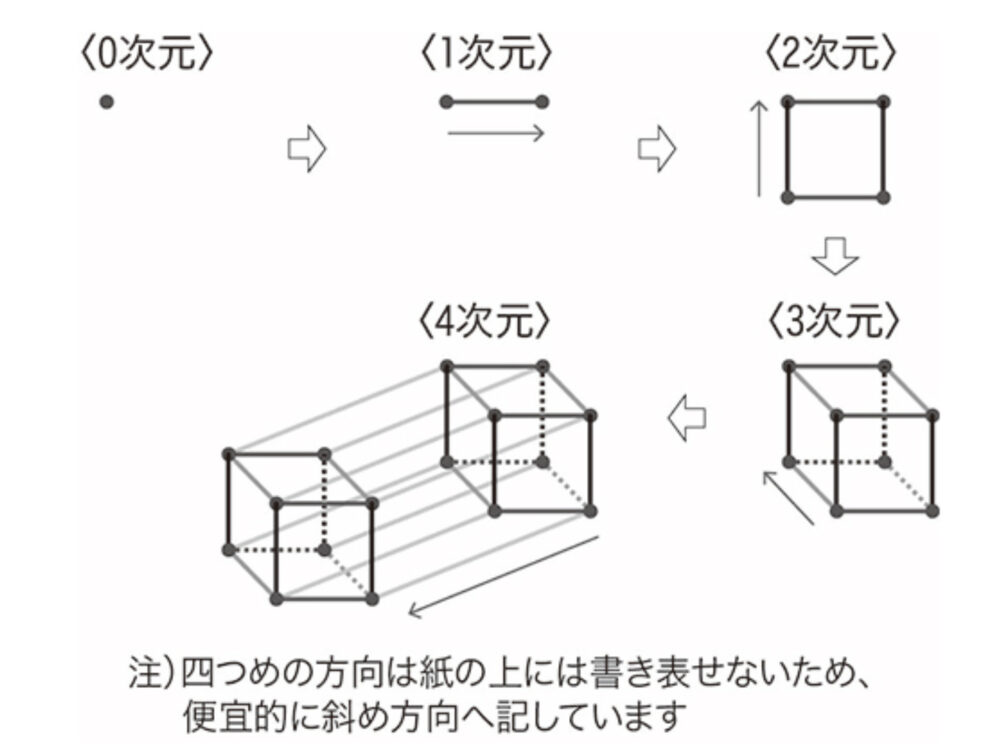

この説明図はわかりやすいですね。たしかにドラえもんの「四次元ポケット」の四次元の意味を全然理解していませんでした。というか今も理解できていない気がします。移動したからなんやねん。とりあえずは三次元よりは頂点が多い、動ける方向が多いという感じでしょうか。

例えばディスプレイで「動画」を見る場合、画像と同じ二次元に加えて、さらに「時間」という次元が加わるらしいです。つまり3次元になるというわけです。とすると、3次元の我々の世界に「時間」という次元を加えれば、四次元になるというわけです。

つまり次元は「時間」の場合もあれば時間とは違う「方向」の場合もるわけですね。それにしてもX,Y,Zとも違う空間的な方向のイメージができません。上の図でも「書き表せない」と書いていますよね。そもそも四次元は人間が認識できない概念らしいですから、そもそも感覚的に理解することが難しいのかもしれません。

つまりドラえもんの四次元ポケットは「時間」ではなく、別の「方向」、つまりxやy、zと同等の計量空間としてもうひとつ次元(tと表すのかどうか知りませんが)があるわけですね。なにをいってるんだ、となるかもしれませんが、そういうことらしいです。すごくざっくりしたイメージで言えば、我々の現実の財布にはx,y,zしかないのでお札が100枚しか入らないけれども、さらにもうひとつの次元を加えると何枚でも入るような謎の空間ができちゃうよ、というわけです。

専門用語で言えば、ドラえもんの四次元空間を「ユーグリッド計量空間としての四次元」といい、相対性理論の四次元空間を「ミンコフスキー空間」というらしいです。問題はパーソンズの場合はどっちの空間が想定されているんだ、という話です。

「そもそも次元とは,独立した互いに干渉し合わないベクトルが取れる本数によって決定される。例えば0次元は点で取れるベクトルは0本なので0ベクトル,1次元は線なので取れるベクトルは1本,2次元は座標、平面の図形なので取れるベクトルは2本,3次元は我々が暮らす立体の世界なので取れるベクトルは3本である。」

確かに,相対性理論では,運動を記述するのに4つの次元からなる空間を考えますので,この意味では相対論で,四次元空間を扱うと言えます.しかし,この座標の元は『三つの空間座標と一つの時間』とからなっていますから,先ほどの『空間座標が四本ある世界』とは違う話です.

私達は三つの空間座標と一つの時間軸で表される世界に住んでいますから,アインシュタインの理論に出てくる四次元空間には,一切,不思議なところは無いのです.(私たちの今住んでいる世界では,物には縦・横・高さがあり,時間が一方向に流れている,ということは,常識的に明らかではないでしょうか?)

アインシュタインの偉いところは,3次元の計量空間と時間を,4つセットにして計算した点にあります.というのは,物の長さと時間が独立ではないことが分かったからです.

四次元という言葉がどちらにも出てくるので,混乱する人がいるのでしょう.ドラえもんのポケットの中は(多分), ユークリッド計量空間として四次元 です.相対論に出てくる四次元は, 普通の三次元に時間を足したもの(ミンコフスキー空間と言う) です.

「時空」という言葉は「時間と空間」をあわせて表現する物理学の用語らしいです。ニュートン力学において、絶対時間と絶対空間であるとされています。なんのこっちゃ。ようするに、お互いに独立、不動で、規制されないという考えです。そもそも「時空」という考えすらなかったそうです。

アインシュタインの登場により、時間と空間は独立ではなく、互いにその一部を交換して生ずるものだとされるようになります。いわゆる相対性理論というやつですね。たとえばものすごく早い飛行機に時計をのせて地球を一周させると、時計がすこし遅く進むらしいです。もし光のように早く人間が動くことができれば、他の人よりも遅い時間が流れるわけで、自分の体感では10分でも、他の人には1年になる可能性もあるかもしれないというわけです。だからタイムマシンが可能なのではないか、ということが騒がれたらしいです。実際、光のように早く物を動かすためにはエネルギーが膨大にいるそうで、現実には難しいとかなんとか。

仮にA,G,I,Lの四システムがそれぞれ空間的な次元を持つとすれば、さらに時間の次元が加われば5次元になるのでは?と思ってしまいます。

あるいはAGILのどれか3つが空間的な次元をもち、残りの1つが時間としての次元として加わるのでは、とも考えることができます。

説明してくれている論文があるのですが、えらい難しい説明の仕方でチンプンカンプンでわかりませんでした。

「元よりここで時空的な関連枠組とされるものも、時空の相関的統一性が或は科学的に相対性理論として、或は哲学的に種々の立場から立証されて居る今日、そのもの自身としての統一的な基本的構造を持つものと見られなければならないのであるが、然し本来直接的には分析的方向を取る理論的立場に立つ私達は、まずそれを空間的側面と時間的側面とに分け、個々独立して考察して行く事が便宜であろう。謂わば空間的関連枠組とさるべきものの構造分析を、パーソンズは「行為理論に於ける作業論文」(一九五三)の中で、行為空間の次元の問題として扱って居る。空間が行為との相関的事態に於て、この行為が空間に示す方向を本来的に自らによって可能ならしめるものとしてある以上、この相関的事態に於て空間が方向座標としての次元(一六六頁)的なあり方をなす事は異議のない事であろう。この次元空間は古典力学と本質的には同じ仕方で分析されて時間的契機を導入し、X、y、Z、tの四次元空間であるとされる(八五頁)。そしてこの四次元空間を構成するそれぞれの座標は、その行為との相関事態に於てある限り、次のようなものであると理解されて居る。一、手段的目標達成の次元、G(八八頁)二、表現的次元、E(八九頁)三、適応的次元、A(八九頁)四、統合的次元、1(八九頁)」

松野達雄「パーソンズ理論の次元=位相論的理解の試み」,18P

ほとんど呪文みたいな文章が続いているように見えてきます。要するに、時空は時間と空間が密接に不可分で関わり合ったものであり、アインシュタインの相対性理論以降、それらは立証されてきたというわけです。こうした時空を先ほどミンコフスキー空間、つまり三次元の空間に時間を足したものだと表現したわけです。時間を扱わずに、空間だけの次元を4つ合わせて考える空間をユークリッド空間というわけです。

ここからが大事です。両者は相対性理論から明らかなように密接に関わっていて切り離せないものですが、分析的に切り離して考えてみよう、というわけです。つまり、空間的な側面を「次元」として扱い、時間的な側面を「位相」として扱おうというわけです。次元と位相も両方扱うし、その関係も扱いますよ、というのがAGIL図式というわけです。空間的に配置しつつ、その空間に時間をプラスして考えて、ある空間からある空間へ時間ともに移動する、ということを考えてみようじゃないかというわけです。

まあ、なんとなくここらへんは文系の私でもなんとなく理解できます。

さて空間的な次元が4つあるという状況をイメージしてください。これはまさにドラえもんの四次元ポケットです。さてややこしいことに、パーソンズはAGILではなく、GEAIという四次元で説明しているようです。位相はAGILで説明しているんですけどね・・。

Gは手段的目標達成の次元、Eは表現的次元、Aは適応的次元、Iは統合的次元です。Eは結局Lに相当するものと考えていけばいいのでしょう。

じゃあ幅であるxはA次元に、奥行きであるy次元はL次元に、高さであるz次元はA次元を想定しているようです。これで三次元座標が出来上がります。残りの次元はI次元ということになります。

「私達はここに「体系の中での体系的単位活動の全面認知的=個別的妥当的統合のレベル」として特徴づけられるI次元を見る事になるのであるが、それは三次元事態以上の高い次元事態を示すものとして、当然四次元事態としてあるものと理解されなければならない。この四次元事態の本質的中核をなす基本座標は、当然多元的動態性の相関的統一事態としてある時問性tであると見られ、私達はこの座標に従う四次元事態に於て、時空の相関的統一態を一般的媒介者とし、単なる空間の次元から一オクターブ高い時間の次元へと移行し、弦ではも早、空間的次元相を離れて、時間的位相の相へと移って行くのである。本来かかるものとしてあるこの四次元的事態について、パーソンズはその社会均衡の一般的条件をなすものとして、謂わば極限的に「慣性の原則」(九〇、一〇三頁)を考えて居る。」

松野達雄「パーソンズ理論の次元=位相論的理解の試み」,20P

I次元が「時間性t」として定義されているんですが、やっぱりよくわかんないです。

そもそもドラえもんのポケットはx,y,zに加えてtではない「空間的な方向」として次元を加えるわけです。つまり、位相ではないなにか別の次元が加えられるわけですよね。ユークリッド空間ではtではなくwのほうがわかりやすいかもしれません。

!?切り離すんじゃないんかい!!!なぜ時間がユークリッド空間にぶっこまれるんだ、と困惑します。

この論文をよくよく読んでみると、I次元は「時間化された空間として存在している」らしいです。時間化された空間として存在している、という意味はいまいち、というか100%わかりませんが、そういうことらしいです。

反対に、位相においてはL位相において「空間化された時間」として存在しているらしいです。これがI次元とL位相の対応だそうです。tだけどtではない、そんな感じです。

ところで、話は戻りますが、ユークリッド四次元空間のおもしろい画像を見つけました。なるほどユークリッド四次元空間を2次元で表現するのは難しいらしいですが、もし表現するとしたら「入れ子構造」になるわけですね。

「パーソンズの図式の最終的な姿は,亡くなる前年に関西学院大学で行なった講演・講義の記録『社会システムの構造と変化』に要約的に示されているので,これを主に参照しながら見ていこう。図式は入れ子式に何段階にもなっているが,最も拡張されたものは「人間の条件の一般的パラダイム」と呼ばれ,図1のような構成になっている」

春日淳一「社会科学における説明図式の次元構成:3次元か4次元か」139P

「彼はあれこれ考えた末に,相互行為システムにとって最小限4種類の「機能的問題」が不可避的なものとして残るという結論に到達した([1]p.127)。それゆえ,そもそもの成り立ちからしてAGIL図式は2次元図式に分解できない(つまり2X2ではない)本来的な4次元図式なのである。」

春日淳一「社会科学における説明図式の次元構成:3次元か4次元か」,140P

そして「入れ子構造」と聞いて思い出すのが、春日さんのこの文章です。

やはりパーソンズの空間としての表現、つまりユークリッド四次元空間としては、入れ子構造のイメージなのだと思います。つまり、三次元座標のユークリッド空間に時間という次元を加えたのではなく、四次元座標のユークリッド空間であり、それは目に見えるものというよりは数学的な表現というわけです。

社会は四つの座標、つまり四つのベクトルをもっている、というイメージがなんとなく理解できます。幅としてxという座標があり、奥行きとしてyという座標があり、高さとしてzという座標があり、さらにwあるいはtとして第四の座標がある(ドラえもんの四次元ポケットのようにお目には見えないけれども)という話です。もし二次元で可視化するとしたら、上の画像のような「入れ子構造」なるよ、という話です。

ちなみに動画にするとこのような感じの「入れ子構造」になるらしいです。名称は「正八胞体」というらしいです。入れ子になって小さく見える箱は、外側の大きく見える箱と実は同じ大きさ、長さだというのだからすごいですよね。もし可視化するとしたらこのように歪んでしまうわけです。

ちなみに動画にするとこのような感じの「入れ子構造」になるらしいです。名称は「正八胞体」というらしいです。入れ子になって小さく見える箱は、外側の大きく見える箱と実は同じ大きさ、長さだというのだからすごいですよね。もし可視化するとしたらこのように歪んでしまうわけです。

このようにベクトルとして四つの方向、座標として四次元空間を理解するとしたら、正立方体のようにどこか上限、「値」があるのかという話になります。座標が無限に伸びていくのではなく、どこからここまで伸びれば「機能要件を満たす」というような最大値、最適値があるはずだ、と考えられます。

理論的にはあるはずなのですが、具体的な値は示されていないようです。「それぞれの社会による」という話で、均衡は「ホメオスタシスで体温が均衡するように・・・」というようにアナロジーで語られているそうです。要するに、具体的な値は経験的に「発見する問題」という話です。

「ただ,パーソンズは機能要件を互いに無矛盾な順序的関係として構想したのではない。4機能は,当初はベイルズらの小集団実験の知見[Bales1953][Par-sons&Bales1953]から演繹され,後にはシステムの対環境軸(空間アナロジー)と道具的/達成的軸(時間アナロジー)との「直積」から構成された[Parsons1959]。こうした当初の素朴なモデル構成は,富永健一によれば「ベクトル」の論理に類似している[富永1991:27-28]。ベクトルは合成が可能ながらも、互いに独立した値と方向を持っている(図2参照)。パーソンズの4機能図式(AGIL)は必ずしも仮説演繹的な順序論的説明命題を志したものではない。むしろ,各機能の「不完全な」状態がノーマルなものと見られるような「多変量的」関係を指示しているように思われる。4次元ベクトルは,それぞれ或る一定の値をアプリオリに設定できるものではない。その値は,むしろ経験的に「発見」されるべきである。AGILそれぞれは,確かに評価的な志向を持っているとはいえ,「関数」や「命題」として展開されてはいなかった。とはいえ,機能要件という用語に対するパーソンズの言明は,やはり誤解を招く。あたかもシステムがそれらのどれかを「完全に」満たさなければシステムの崩壊を招くかのように受けとめられるからである。パーソンズは,確かにこれらの要件がシステム維持の「必要条件」であるというニュアンスを述べているものの,その正確な「値」を明示していない。「選言」であれ「ベクトル」であれ,システムの機能が一種の「評価」であることは,パーソンズの生涯をつうじて変わりなかった。行為の実体的な目的論をサイバネティクスによって棚上げにしても,彼のシステム理論の論理は評価的な前提を含んでいる。その代表的な例が「均衡(equilibrium)」という概念である。彼の均衡概念はかなりの部分「記述的」な水準にとどまっていて,説明的というよりはむしろ「発見的」な概念としての特徴が有力である[Bailey1984]。しかしそれは,彼のシステム観念が,完全には機械論ではないという事実を示してもいる。」

大黒正伸「パーソンズと機能システム理論の課題-「構造一機能」理論に新しい意味を求めるための覚書」,134,135P

ここでようやく大黒さんの「ベクトル」の話と「発見」の話がすこし理解できるようになりました。

AGILはユークリッド空間のように、独立した四つの方向をもっていますが、具体的な「値」が設定されているものではなく、「多変量的」だといいます。多変量的というのは統計の用語のようですね。複数の変数に関するデータをもとに、これらの変数間の相互関連を分析する統計的技法の総称らしいです。

ある国ではAがこのくらいの値、Gがこのくらいの値で均衡しているぞ、機能要件を満たしてるぞ、と経験的なデータを通して見つけていく感じです。レヴィの分析と似ていますね。

とはいえ、典型的な均衡状態を示す必要も一方であるので、理念型として生物学的アナロジーを通して均衡状態を提示した、という感じでしょうか。

「晩年にいたって、パーソンズははっきりと初期・中期の「物理学的」な連立方程式モデル(パーソンズは「ニュートン・モデル」と呼んだ)を放棄して「メンデル・モデル」と自ら呼んだ「生物学的」で情報制御的な強調を含むモデルへと志向していった[Parsons1977:133-134]。したがって,パーソンズはそもそも定量的・連続的な「尺度」を求めてシステム理論を展開したのではない。彼にとって,相互作用の「均衡」は,なんらかの具体的な経験からの一般化ではない[Parsons1951:481]。それは,いわば一種の「アナロジー」であり,定量的尺度よりはむしろ「発見的」な用具としてより良く用いることができる。ただ,たとえそれが「記述的」「発見的」な用途を想定していようとも,少なくとも「典型的な」システム状態を確定することは社会の科学的分析にとって必須であるように思われる。パーソンズは,そうしたシステム状態を確定的に述べていない。生物学からホメオスタシスの観念を借りてきたのも,そうしたシステム状態のアナロジーを一つ追加したにすぎない。ベイリーによれば,そもそも,均衡とホメオスタシスとが混同されることをキャノン自身は忌避していた[Baily1984:9]。」

大黒正伸「パーソンズと機能システム理論の課題-「構造一機能」理論に新しい意味を求めるための覚書」,139P

大黒さんのこの文章がすこし理解できるようになってきました。理念型、典型例、アナロジーとしてパーソンズは均衡状態をを示したに過ぎない、というイメージがなんとなく理解できます。実際の分析はマートンの中範囲理論のように、経験的なデータを通して分析していくというわけですね。理論のみで演繹的に命題が得られるわけではないというわけです。

行為空間はユークリッド空間であり、位相運動記述のための媒介概念

行為空間(action space):・位相運動記述のための媒介概念。ユークリッド空間のような四次元空間のイメージであり、三次元に時間を足した四次元時空(ミンコフスキー空間)ではない。四次元はそれぞれ線形的であるらしい。

行為はこの「行為空間」の一定の位置から、他の一定の位置へ動くとみなされる。つまり、行為において一番動いている位置が「位相」となる。行為の単位は個体(役割)であり、集合体(役割)である。役割とは機能の担い手のこと。行為はエネルギーの動機づけ(インプット)によって起こり、一定の方向(起動)を与えられ、アウトプットによって終わる。

「このように考えると、Instrumental,Adaptive,Integrative,Expressive(これらの各々は、線型的即ち一次元的数量とみなし得る)を以て、四次元空間(従ってそれは、通常のユークリッド空間と考えてよい)を構成し、行為が始点から終点まで、この空間の一定の位置から他の一定の位置へと動くとみなすことは、むしろ自然であろう。これが即ち、パーソンズ=ベイルズの考案した行為空間である。行為空間は、位絹運動記述のための媒介概念をなす。」

富永健一「行為空間と位相運動の理論研究パーソンズ=ベイルズの体系均衡の新しいフォーミュラ」,91-92P

パターン変数による静態的な分析から、構造的パターンが動態的になった

静態的な構造概念:パターン変数による分析。時間を含んでいない構造概念。

【基礎社会学第二十三回】タルコット・パーソンズの「パターン変数」とはなにか

動態的な構造概念:AGIL図式の四次元空間、および四次元空間内での位相運動による分析。時間を含んだ構造概念。たとえばある位相運動は「境界相互交換」を通して、他の次元に影響を与えていくが、その影響の与え方、運動が「常に一定のパターン」を示していれば、「社会体系の構造的パターン」とみなすことができるという。

例:Aは富を生み、Gは権力を生む。これらはシンボルである。AとGの交換の仕方のパターンに安定的なものがあれば、それは「構造」とみなすことができるというわけである。交換は「過程」であり、変動であるという展で、変動的なものとして考えることができる。

AGIL図式では、非連続的な社会変動を扱えない:A、G、I、Lというように連続的に変化する位相の運動は扱えるが、それ以外の非連続的な運動は扱えないという意味だろう。予定調和的にA→G→I→Lという方向が最初から定められていて、もしそれらに反する行為があったとしても、L→I→G→Aという方向で社会統制がされ、AGILという位相運動へと戻るとされている。たしかにこれでは社会変動が予定調和的に扱われているような気がする。

「かくて今や、社会体系は、ごのような力学的タームで規定される行為過程の相互依存的な複合的体系である。体系内の一単位が空間上で位置をかえれば、それはフィード・バックによって他の単位に順次に影響を与える(次節で述べる集団内の役割分化即ち位相運動の分化は、この原理によるものと考えられる)。現実にはこのフィード・バックの過程は、言語(ひとつの代表的なSymbolism)によるコミュニケーションを通じて行われるものとみなされる。また、これら単位の軌道上の運動が、体系内で常に一定のパターンを示すものとすれば、このパターンの相対的安定性を以て、その社会体系の構造的パターンとみなすことができる。この構造的パターンは、以前のパーソンズ理論の、Pattern variablesの組合せによる構造分析にあたるものであるが、以前の静態的(時間を含まぬ)構造概念が、著しく動態的になったことに注意すべきである」

富永健一「行為空間と位相運動の理論研究パーソンズ=ベイルズの体系均衡の新しいフォーミュラ」,92P

「従来のパーソンズ理論におけるpattern variables適用の体系分析が、機械的で静態的であるということは、多くの人々がもった感想であろうし、私もまたかねてからそれを主張してきたのであるが、新しい理論ではもはやそうではなくなっているのである。尤も、動態的ということばは、ここで注釈を要すると思う。私は動態的という場合、時間の経過による運動過程の記述を意味せしめた。静態とは、この運動の過程において、単位の相対的位置関係が一定のパターンを示していることを、その瞬間的断面によって記述する意味である。だから、たとえば「体系均衡」の概念をとりあげた場合、以前のパーソンズ理論ではいわば「時間を含まぬ均衡」であったものが、新しい理論ではequilibrium over timeとして扱われるようになった、ということが、理論の動態化なのである。しかし、もつと別な見方も可能である。即ち、均衡過程そのものは、たとえそれがmoving equilibrium(移動均衡)である場95合にも、マクロな意味では静態であるから、それは社会体系の変動過程を記述できないということがこれである。この議論は、発展過程を連続的なものとみるか、非連続なものとし・てみるかの問題と関連する。そして私は、非連続なものは、均衡分析のワクの外におしやられることを、容認せざるをえないと思う。ともかく、社会変動の問題は、依然として宿題である(。」

富永健一「行為空間と位相運動の理論研究パーソンズ=ベイルズの体系均衡の新しいフォーミュラ」,95-96P

位相運動A→G→I→LとL→I→G→A

AGIL四機能図式の4つのサブシステムは位相なのか、次元なのか、という点が重要になる。答えとしては、位相であもるし、次元でもあるというところだろうか。

ユークリッド空間として考えれば四つの方向があり、四つの次元から社会が構成されているということになる。

別の言い方をすれば、社会は四つの次元へと共時的に分化していくらしい。理念的には通時的に分化するのではなく、共時的に分化していくのである。なにをいってるんだ、と思う。しかしまず最初にAとGがうまれて、そのあとにIとLがうまれる、というような通時的な分化ではなく、同時に、共時的に分化していくイメージ。

「パーソンズは通時的な分化を「位相」(phaese)と呼び、共時的な分化を「構造分化」(structural differentiation)と呼んで区別している()」

溝部明男「パーソンズのAGIL図式-その形成における基本的問題-」,22P

上の説明を見ても正直分からない。私の直感的なイメージでは、まず空間として「構造分化」が生じる。つまり、四つの方向、四つの次元からなる四次元空間が生じる。そこから、四次元空間のいずれかの次元が極大化していく。一番極大化している次元が「位相」であるというイメージです。

重要なのは、さらに極大化していく位相には「順序」というものが想定されているということです。それが以下の2つの順序です。

位相運動A→G→I→L:・問題解決(課題遂行)の位相運動の場合、A→G→I→Lの順番にそれぞれの位相が極大化していくとされている。まず問題の方向性を知覚し(A)、次に課題解決に向かい(G)、議論をまとめるために連帯の問題が生じ(I)、最後に集団課題が課題と感情の両方で解決されて満足する、あるいは緊張がとける(L)という順序いなると考えられている。ただし、L位相はほかの位相に比べると非活動であり、目標行動が潜在しているとみなされている。

位相運動L→I→G→A:・逸脱行動などの行為が生じた場合、社会統制のメカニズムが発動するとされている。社会統制の4つの過程はL→I→G→Aの順番で位相運動を行い、そうすることによって再び運動は正常の軌道(A→G→I→L)に戻り、体系は均衡へと復活するとされている。

「その順序は、課題場面におけヘへるベイルズの実験から帰納すれば、A,G,I,Lの順序になるものと考えられる。何故なら、成員の相互行為は、まず問題のオリエンテーションを知覚し(A)、次に直接の課題解決にむかい(G)、このあたりから白熱してくる議論をまとめるために連帯の問題がおこり(I)、最後に集団課題がtaskとemotionの両方で解決されて満足する又は緊張がとける(L)、という順序になるであろうから。但しこの場合、Expressiveはqualit,neutalityであることから、Gに比していわば非活動であり、目標行動が潜在化しているものとみなして、Latencyと呼びなおされている。」

富永健一「行為空間と位相運動の理論研究パーソンズ=ベイルズの体系均衡の新しいフォーミュラ」,93P

「しかしvisious circleの成立によって、この規範が効力を失ってしまう場合には、社会統制のメカニズムを発動させねばならはい。逸脱行動=社会統制の四組の図式とsystem problemsの結びつきについては、既に第三節で述べた。社会統制の四つの過程は、L,I,G,Aの順序で位相運動するものと解釈することができる。かくて再び単位の運動は正常の軌道にかえり、体系は安定均衡に復する」

富永健一「行為空間と位相運動の理論研究パーソンズ=ベイルズの体系均衡の新しいフォーミュラ」,94P

「AGIL図式は,パーソンズとベイルズが創り上げた行為空間の4つの位相-次元である。全体社会的レベルではA経済の体系,G政治の体系,I統合の体系,L文化の型と動機づけの体系,価値体系のレベルでは,A経済的価値,G政治的価値,I統合価値,L文化的価値ということになる。さらに,集団に与えられた課題を遂行する場合の集団の位相運動はA-G-I-Lの方向に,社会化・社会統制の場合は,L-I-G-Aの順で位相運動が行われるとされる。この図式を持って行われる社会集団の分析が構造機能分析である。例えば,日本の現代の価値志向はどこにウエイトが置かれているかを見ると,経済価値であるとすれば,A次元が肥大化し,それによって他のすべての位相が影響を受けるであろうといった分析が行われる」

高旗正人「 パーソンズの子ども社会化パラダイムの検討 」,51P

整理(動画のスライド)

動画のスライド説明の時点ではよくわかっていなかったことが、いますこしずつわかってきた感じです。しかし言わんとしている内容はそこまで乖離していませんね。整理のためにこちらにも残しておきます。ユークリッドやら次元やら空間やら時空やらが何も分かってなかった段階の記述です。

0:ミクロ的なシステムを考える場合は「位相」、マクロ的なシステムを考える場合は「次元」として表記することにする。

・今回の「エネルギーの流れ」は主にミクロ的なシステムの流れ、モデルⅠが想定されているので「位相」である。より一般的なモデルであるモデル2の場合は「次元」と表記することにする。具体的な適用(ミクロ)と分析的な適用(マクロ)の区別。

元々ベールズの「四機能問題」に影響を受けてAGIL図式は作られており、ベールズの「四機能問題」は小集団の時間的な継起を前提にして作られている。社会全体というより、あるクラスの生徒たち、家族などの「成長」などの分析。

・位相と次元の違いについて

位相:ミクロなレベル。主に時間の経過による運動を説明する際に使用する。パーソンズのAGIL図式は、時間の経過による「四位相運動」の分析である。サブシステムの「過程」の分析に近い。具体的な行為者(単数・複数)の行為における具体的な説明の際に用いられる分析。

次元:マクロなレベル。主に行為がどの空間に位置するかを説明する際に使用する。パーソンズのAGIL図式は、「四次元空間」の分析である。具体的・特殊的なものではなく、一般的な行為者、一般的な社会、一般的な経済、一般的な文化が前提とされている。

経済活動(運動・過程)ではなく、経済そのものの機能を担う構造というのが次元のイメージ。それがいつ・どのくらい具体的に機能しているのかというのは位相の問題に関わってくる。次元の問題ではそれぞれが機能している限り、社会の秩序・均衡は維持されると仮定されている。

パーソンズが「社会変動」を説明できていないと批判されることがある。位相の変化はたしかに「時間に伴う機能の変化(極大化)」を扱うものではあるが、パーソンズは「社会システムの中の過程」と「社会システムの変動の過程」を明確に区別している(1951)。位相の変化は「社会システムの中の過程」に近い。あくまでも構造を維持するためにそれぞれの機能が変化していくというイメージ。

・「位相はある与えられた時点において起こる体系の運動が、他の三つの次元におけるその運動と比較して極大化される時の、ある時間区間を通じての体系の変化する状態」とパーソンズは述べている。

→どの次元が一番極大化しているか、というのは具体的な行為者、小集団を念頭におく必要があり、また具体的な時間を想定する必要がある。一番次元が極大化している「過程・運動」の段階が「位相」である。

こうしたミクロなレベルからさらにマクロなレベル、抽象的なレベルになると「次元の分析」になる。AGIL図式はマクロ分析にもミクロ分析にも適用可能だとみなされている。

(1)社会の秩序、均衡のためには四つの機能の次元がすべて充たされている必要がある。これらはどの社会も集団でも同じであり、どの時間経過によっても同じである。つまり、どの社会も四つの機能が必要十分条件として設定されている、という「構造」は変化しない。つまり、静かであり、定数である。静態均衡分析。基本的に社会の相互作用のパターンもパーソンズ中期ではあまり変化しないものと考えられている。慣性の法則にたとえられている(習慣的行動)。たとえばアメリカが機会の均等を重視するという構造は基本的に定数であり、相対的には変化しない。

動画では「4つの機能がある」という点を「構造」だとしてしまっていました。パターン変数によって、時間を含まずに構造を説明する場合が「静態的な構造説明」であるということになります。たとえば4次元だけで説明しようとして、そこに時間を含めない場合は「静態的な構造説明」になります。位相運動のために次元という枠組みがあり、位相運動の安定的なパターンを構造ということにすれば、それは「動態的な構造説明」だといえます。なぜなら、時間を含めて構造を考えているからです。ある位相が極大化したときに、ある国ではこのような相互交換によって他の次元に影響を与える一定のパターンがある、というとき、それは「構造」と言えるのだと思います。たとえば経済が不安定になったら政治に頼る傾向がある、などです。

次元≒機能を担う構造。サブシステムそのもの。惑星がどの位置にあっても力学的にはすべての時間において均衡しているのと同じ。時間や位置は問題ではない。つまり、位相は問題にならず、次元の問題。次元がそれぞれ機能しているかどうかが問題。どこで、どの時期といった具体的なものは問題にならない。例えば呼吸が機能するから人間が生きているという説明で、具体的な呼吸の量や順序、年齢、性別などまでを深く考慮しないイメージ。というより、人間の相互行為は複雑すぎて、すべて具体的に考えていかなければいけない社会変動は説明できないとパーソンズは中期においては述べていた(1951)。

(2)次元が具体的に何か、時間経過によって具体的にどのように機能が変動するのか、というのがミクロ分析であり、位相の分析である。

位相≒運動≒機能する過程。サブシステムの運動。動態均衡分析。

社会現象は惑星や機械と違い、変動、歴史的変化を考えていく必要がある。機械と社会の違いは、社会が「生きているシステム」、「開かれたシステム」だということ。どういう順番で機能が充たされるのか、という視点も重要になる。

・分析の例(1)

例:家族という具体的な小集団を分析し、さらに子供が時間の経過とともにどういった変化をしていくかを調べる場合

パーソンズは1953年の『作業論文』で位相運動の例を挙げている。たとえば「社会化・社会統制」の位相運動はL→I→G→Aの順に位相運動すると述べている。

たとえば生まれたばかりの赤ん坊は「口唇依存期」であり、L位相に位置するという言い方ができる。次に「愛情依存の時期」(I)の位相、潜在期(G)、成熟期(A)の位相運動の順序で「社会統制・社会化」が行われていくとパーソンズは説明している。こうした位相運動は子供の成長の過程を通して、どのように位相が変化していくかという分析。

フロイトの影響を受けているとされている。

・分析の例(2)

例:会社という具体的な小集団を分析し、さらに社員が時間の経過とともにどういった変化をしていくかを調べる場合

パーソンズは「問題解決(課題遂行)」の過程として、A→G→I→Lという位相運動を説明している。

たとえば最初は営業なり部品の生産なりを行う活動を行い、次に会社は成長するためにはさらにどんな物を作ればいいかという目標を決め、次に社員同士の強調・団結力を高め、最後に会社のマニュアル作りや研修によってよりパターンを維持するような行為を行っていく、というように位相運動が説明できるかもしれない。

・分析の例(3)

日本社会というマクロなレベルにおいて、Aにあたるものはなにか、Gにあたるものはなにか、Iにあたるものはなにか、Lにあたるものはなにかと考えていく。

位相運動として仮に経済が極大化しているとしたら、その極大化は他の次元にどのような影響を与えていくのか。例えば日本も戦後、経済が極大化していき、そのあとで経済で生産された財をどのように分配するかという問題が生じ、さらに国民の間での不満、犯罪などをどのように取り締まるかという問題、さらには教育はどのようにしていけばいいかなど、さまざまな位相を考えていく。先を予測し、そのために今何が最適な戦略かを考えていく。四つの機能の充たされ具合、位相運動がわかれば、変動を予測し、説明できるようになるとされている。

→仮に位相運動の「予測」ができないとしても、運動後で「解析」できればいいという意見もある。

さらに「境界相互交換」という概念を通じて、それぞれの次元の相互交換によって機能が充足されていくという、より具体的な基準を提示する(1958)。たとえばG次元はA次元から富をアウトプットされることによって、運動を極大化させていき、さらにI次元へと権力をアウトプットしていく。経済は政治の動員のための道具を提供し、政治によって法に権力をもたせ、といったように、位相運動をも説明する概念が整備されていく。つまり、機能するとはどういうことかをアウトプットとインプットで説明していくというわけである。ただし、具体的な小集団の分析において、どの程度のアウトプットが必要か、どの時期にどのアウトプットが極大化していくかといったものはミクロ分析の問題となる(経験的に発見していく問題であり、理論から演繹的に得られるものではない)。中期ではまず構造ありきで、経験的に構造を発見してから、その構造のために機能しているものはなにか、という順番。

「いまひとつは、パーソンズの社会変動論への批判である。パーソンズは彼の主著『社会体系論』のなかで、『社会体系の変動の諸過程についての一般理論というものは、現在の知識の状態では不可能である』とみたこともあって、社会変動とは、社会体系そのものの変動とは区別される社会体系内部の変動のことであるとした。そしてそれは均衡から再均衡に至る一定方向の過程として想定されており、その近郊の攪乱要因、すんわち変動の要因は逸脱行動として考えられている。だがこの変動要因である逸脱行動もたえず社会統制のメカニズムが働くことによって、やがては解消され、再び均衡(再均衡化)に向うものと説明されるのである。それゆえ、彼のこうした変動論では、変動の予測や変動の源泉、さらには社会そのものの変動の説明は不可能であると批判されるのである。」

「社会学のあゆみ」,177P

社会システムがいずれかの「次元」を「完全に」満たさなければ社会秩序は成立しないのか

A「完全」に満たすという言い方はしてない。満たされることが必要条件だという言い方をしているが、どうしたら満たされるかという「値」をパーソンズは提示していないという。位相運動を考えると、同時にすべての位相が極大化しているということはないとパーソンズはいう。つまり、いずれかが順番に極大化していくことで、機能要件が充たされていくという考え。では極大化とはどのくらいの「値」か、というのが問題になる。

どの程度の「値」を満たせば位相運動をしたといえるのか、機能要件は満たされたといえるのかという基準がわからなければ、どうしたら均衡するのかということも具体的にはわからない。「動態均衡」をどのように分析すればいいのか。パーソンズは値や具体的な均衡状態を説明しなかった。パーソンズは相互行為においてお互いに期待が一致している状態を均衡と呼んだが、どのようにして社会全体の状態としてそれが判断できるのかが難しい。

結局は「値」はア・プリオリに決まっているものではなく、「経験的」に「発見」されるものであるという(大黒正伸)。パーソンズは天下り(アプリオリ)的、演繹的に四機能を定めたが、マリオン・レヴィのように経験的なデータから社会が成立しなくなった状態を同定した上で、原因変数として機能要件を機能的に推測する方法もある。

マクロなレベルでは値は決まっているものではなく、ミクロなレベルの分析において経験的に発見していくもの。日本社会ではこのくらい経済が機能していれば秩序は維持できるな、というようにデータを集めていく。あるいは社会秩序が乱れた村ではこれが原因だったな、と考えていく。ただし、どういう基準で機能している、機能していないを判断するかが問題となる。そもそもそのような判断は論理的に不可能、と批判する人もいる(いわゆる一般不可能性原理。機能的要件の評価を集計するというのはそもそもできるのかという問題。一つの構造に複数の機能という論理構成は成立しないという批判。もし4機能が同時に充たされるなら1つの機能になり、冗長)。

「パーソンズの四機能図式(AGIL)は必ずしも仮説演繹的な順序論的説明命題を志したものではない。むしろ、各機能の『不完全な』状態がノーマルと見られるような『多変量』関係を指示しているように思われる。四次元ベクトルは、それぞれ或る一定の値をアプリオリに設定できるものではない。その値は、むしろ経験的に『発見』されるべきである。AGILそれぞれは、確かに評価的な志向を持っているとはいえ、『関数』や『命題』として展開されてはいなかった」

大黒正伸『パーソンズと機能システム論の課題』,134-135P

構造機能主義の変遷について

パーソンズ後期では「構造-機能主義」の考えも変わっていく

(1)中期では、まず構造ありきで、その構造の維持のために機能が貢献していると考えられている。構造と機能が同列の水準におかれている。この時期は構造-機能主義を名乗る。

(2)後期では、まず機能ありきで、その機能の変動によって構造が生まれてくると考えられている。機能は構造の上位にあると考えられている。機能が構造を制御する。また、構造と過程が同列の水準におかれるようになる。構造とはマクロな視点でみたときの用語であり、過程とはミクロな視点でみたときの用語であると考えることができる。この時期から機能分析と名称を変えていく。ルーマンはパーソンズに賛同し、自ら機能-構造主義と名乗っていく。さらにパーソンズはサイバネティクスの考えを取り入れ、「社会システムの中の過程」だけではなく「社会システムの変動の過程」も視野に入れていく。

パーソンズは構造と過程の関係を「相関的」と述べている。密接に関わり合っている関係。構造はある期間にわたって安定的な相互関係であり、過程はある時間の範囲内の変化の諸側面である。

※後期といっても、中期前半から中期後半への以降とみたほうがいいのかもしれない。パターン変数のみで静態均衡を通して構造を考えていた時期を中期前半(~1951)とすると、AGIL図式で動態均衡を考えるようになった時期(1953~)が構造-機能主義が機能-構造主義的に傾いていった時期だろうか。

※図は千石好郎「T・パーソンズの社会変動論と近代論」229Pの図を参考につくったもの。

※図は千石好郎「T・パーソンズの社会変動論と近代論」229Pの図を参考につくったもの。

・後期において、(次元に相当する)構造(構造的構成要素)」として、役割(A)、集合体(G)、規範(I)、価値(L)が考えられている。機能としては適応(A)、目標達成(G)、統合(I)、パターン維持(L)が考えられている。千石さんによれば構造に相当するものは「進化的普遍要素」であり、社会階層、文化的正当性、官僚制組織、貨幣及び市場、一般化された普遍的規範、民主的アソシエーションの6つが該当するそうだ。

・位相としては「過程(発展過程の諸様相)」として、適応能力の向上(A)、機能分化(G)、包括(I)、価値の普遍化(L)が考えられている。

・全体構造はサブ構造に分化する。そしてそれぞれのサブ構造は、それぞれの機能を担っている。これが「次元」の説明である。これはどの時間、どの社会においても変わらない。

・そこからさらに、それぞれのサブ構造は、それぞれの「過程」がある。これが「位相」の説明である。サブ構造は機能を担い、機能は構造を均衡に向かって変化させるために位相運動を行い、いずれかの位相を極大化させていくとされている。これは特定の社会の特定の状況によって、いまどの次元が極大化しているかの位相は異なる。A位相の国もあれば、G位相の国もある。これらは経験的に(統計などの)データを通して発見する問題。

・1953年はミクロ分析の枠組みとしての域を出ず、主に順序論的説明、位相運動の説明として用いられていた。

・1958年に、空間的アナロジー(外的・内的)と時間アナロジー(手段的・成就的)の2つの概念を通して説明することで、次元の説明としても用いられるようになった。具体的適用から、分析的適用へと応用できるようになったと解釈されている。

→ミクロの位相運動がベースのAGIL図式から、もっとマクロの一般化されたAGIL図式へと発展化したということだろうか。

たとえば具体的に言えば「選挙民、中学校の○○クラス」という要素がミクロ分析では用いられるが、マクロレベルの分析では「法・規範・社会共同体」といったように、より一般的な用語が用いられている。小集団だけではなく、システム一般に適応できるように改善されているという。

POINT:なぜAGILの図式が各々その位置なのか、という根拠付けが1953年と1958年で異なるということ。1953年は位相運動(A→G→I→LもしくはL→I→G→A)を前提に配置された。しかし1958年では外的・内的、手段的・成就的というより一般的な根拠付けがなされたということ。

「ここで,1974年の論文「社会学における〈構造的機能的>理論の現在の地位」において,述べられた「構造・機能主義」の修正意見について紹介しておこう。パーソンズは、「そもそもく構造〉と〈機能〉という二つの概念が同等なものではない」として,「連字符で結ばれたく構造・機能主義〉というレッテルは、ますます不適切になってきている」とする。そして,1「構造を実体化して考えるのは、本意ではない」こと,2「構造と過程とは相関的な概念である」を踏まえて,「構造」とは、「経験的な基盤から,特定の認識的企図にとって意義ある期間にわたってまたそのような一組の条件下で,安定的と仮定されうるか,あるいはそうであることが示される生体系の諸部分間の何らかの一組の関係」なのであるとし,また「過程」とは,「体系の状態あるいは体系の該当する部分ないし諸部分が,心に抱く特定の認識目的にとってふさわしく,また有意義である時間範囲内で変化してゆく諸側面を指定するもの」であると規定する。このようなパーソンズの新しい認識を踏まえて、「進化的普遍要素」と「適応能力の上昇」を解釈すれば,彼の社会進化論は,この「構造」と「過程」の両者を組み込んでいるものであることは明らかである。彼のいう「構造」は,社会階層,文化的正当性,官僚制組織,貨幣および市場,一般化された普遍的規範,そして民主的アソシエーションである。構造とは,実際には6個の進化的普遍要素のことである。そして,「過程」とは,分化,適応的上昇,包摂,価値一般化なのである。これらの作用によって進化の度合いの低い社会類型から高い社会類型への移行(「突破(breakthrough)」)が行われる。」

千石好郎「T・パーソンズの社会変動論と近代論」,230-231P

「パーソンズは、明示的に社会変動を論じたのは,彼の第2期の代表作である『社会システム論』(1951)のなかの第11章「社会システムの変動過程」においてである。パーソンズは,まず,この章の冒頭で「社会システムの中の過程」と「社会システムの変動の過程」とを明確に区別することが必要であるとする。そして,この章の末尾では,良い理論を「変動の問題と安定したシステムの中の過程の問題との双方に等しく適用できるものでなければならない」)と主張する。要するに,社会変動の社会システムとその環境との関係についての統一した理論が,パーソンズにとって求められていたのである。しかしながら,パーソンズは,彼の考察からの必然的推論によって「社会システムの変動の諸過程についての一般理論は,現在の知識の状態では、不可能である」と断定する。その理由を,「かかる理論がこのシステムの過程に関する法則についての完全な知識を含意しているであろうが,われわれはこうした知識を所有していない」とする。彼の『社会システム論』は、「そのようなシステムの中の変動の特殊な副次過程の理論である」に過ぎず,「システムとしてのシステムの変動の全般的過程の理論ではない」ところに求めている。」

「T・パーソンズの社会変動論と近代論」,222~223P

「……パーソンズがホメオスタシス原理を社会システムに適用することに着眼したことの意義は,パーソンズ以前の社会学において行われていた第1種と第2種の社会システム・モデルが閉じ由たシステムであったのに対して,環境に対して開かれたシステム・モデル,すなわちここでわれわれが第3種のシステム・モデルとして位置づけたくシステムー環境のモデル〉を社会学にはじめて導入することを可能にした」11)という。しかしながら、ホメオスタシス原理に囚われていたので,「ホメオスタシス・テーゼは,本来的に構造変動のないシステムについて構築された理論である」が故に,「結果として、社会システムが構造変動にいたる過程を理論化することを断念せざるをえないという,大きな代償を支払わねばならなかった」のであると言う。先に紹介した『社会システム論』(1951)における「社会システムの変動の諸過程についての一般理論は,現在の知識の状態では、不可能である」というパーソンズの断定の背景には、このような学説史上の経緯があったのである。」

「T・パーソンズの社会変動論と近代論」,224P

「後にこの点をめぐって、①パーソンズの社会システム論はシステムの構造維持に偏っており、社会変動が説明できない、②均衡を重視するあまりシステム内部におけるさまざまな葛藤・闘争を無視しているといった批判がなされた。しかしこれらの批判はパーソンズの社会システム理論にさしたるダメージを与えることができなかった。というのも社会変動は、特定の社会構造が環境に対する適応能力を失った場合、新たな機能-構造の分化が生じ(社会システムの機能―構造変動)、それでも適応できない場合そのシステムは解体され、新たな機能要件を充足する構造の再構築が生じるという論理で説明が可能だからだ。(13)それによって当該社会システムは、環境に対するより高度な適応能力を獲得する。パーソンズはこの適応能力の高度化を社会システムの進化ととらえた。しかしここでもいぜんとして議論の核心が「社会システムの構造維持」におかれていることに注意しなければならない。」

赤坂真人「パーソンズ以降における社会システム理論の展開」,5P

「いまひとつは、パーソンズの社会変動論への批判である。パーソンズは彼の主著『社会体系論』のなかで、『社会体系の変動の諸過程についての一般理論というものは、現在の知識の状態では不可能である』とみたこともあって、社会変動とは、社会体系そのものの変動とは区別される社会体系内部の変動のことであるとした。そしてそれは均衡から再均衡に至る一定方向の過程として想定されており、その近郊の攪乱要因、すnaわち変動の要因は逸脱行動として考えられている。だがこの変動要因である逸脱行動もたえず社会統制のメカニズムが働くことによって、やがては解消され、再び均衡(再均衡化)に向うものと説明されるのである。それゆえ、彼のこうした変動論では、変動の予測や変動の源泉、さらには社会そのものの変動の説明は不可能であると批判されるのである。」

「社会学のあゆみ」,177P

「ところが一九五三年の『行為理論の作業論文』を経て一九五六年の『経済と社会』に至ると、社会システム概念は明確なAGIL図式として定式化され、その機能分化的下位システム間の交換過程に関しても詳しい分析が展開される。そしてこれに伴って社会体系と外部(外環境)、および所与の社会体系内部の下位体系内への相互交換過程(インプット──アウトプット分析)をかのうにする媒介メカニズムの研究、均衡回復過程、さらにはその緊張や葛藤の分析を通して変動過程さえもが考察されるようになるのである。」

「社会学のあゆみ」,192-193P

「このようにみてくると,パースンズの理論は大きく発展しているが,その基本的な性格に於ては全く変化していないことが明かに成る。彼の理論の中心は依然として均衡理論である。最初に述べたように動態論の外に「構造変化論」が構想されているが両者の間には一義的な連続性はない。正に構造機能分析である。構造変化論についてはベラーの注目すべき分析があるが,次の機会に取扱いたい。第2はレベルの問題である。レベルの混同は第1モデルに於ても最も重要な問題点であったが,第2モデルに於てはシステムの4つの機能的問題の図式がミクロにもマクロにもそのままに適用されることに成った。「経済と社会」を貫く分析の手段はこれにつきる。然もシステム間或はそのサブシステム間の関連はインプットーアウトプットで単純に結びつけられているため、レベルの混同が著るしい。元来主意主義的行為理論の成立の基盤の1つであり,システム成立の条件であった筈の“principleofemergency”はすこぶるあいまいな、恣意的なものに成った。第3に彼の理論体系は結局のところ,構造一価値を条件にした分析である。然しこれをもってしては長期の変化は処理し得ない。価値体系の発展の論理が明かにされなければ理論体系は完成されない。「構造変化論」が問われなければならぬ。」

倉田和四生『T.パーソンズ理論の展開』,20P

「構造に対応する概念は過程であって、機能はより上位の概念だという認識である。構造-機能主義によると、既存の構造は(きっと)何か(大切な)機能を果たしているから存在しているのだという、いわば『まず最初に構造ありき』という発想になる。これでは、(構造)変動に対する積極的な姿勢は生まれない。そうではなくて、『まず最初に機能ありき』である。その機能との関係で構造が決定され、あるいは変化するのである。パーソンズの立場は、中期には、このように変化した。」

「タルコット・パーソンズ」,73P

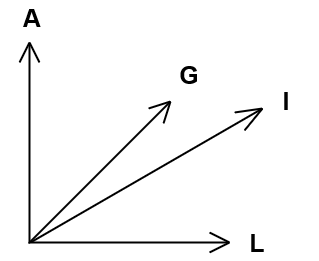

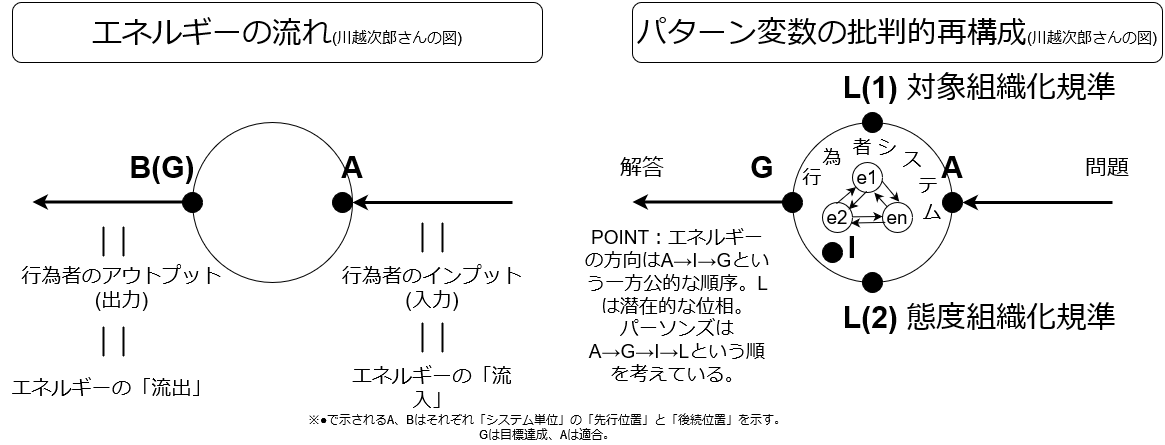

エネルギーの流れ

1:エネルギーの流れは「時間的な継起」と考えられている。つまり、A、G、I、Lの位相が同時に、つまり「共時的」に生じるのではなく、段階を経て生じていくと考えられている(1953年)。先ほどの説明で言うと、いずれかの次元が極大化していくのであり、極大化している、つまり相対的に特に運動している次元が「位相」になる。

2:では、どのような順序でエネルギーが流れていくのか、つまりどのような順番でシステムは機能し、システム全体の秩序が均衡していくのか

3:行為システムにおいてエネルギーは「一方向的な過程をともなうもの」だとされている。すなわち、システムにエネルギーが流入し、システムからエネルギーが流出するという流れである。

4:パーソンズは「A位相あるいはI位相を通してG位相へむかう一般的な傾向が存在する」と発言している。AかIからGへ向かうというエネルギーの流れが示されている。

5:一方で、「説明のために、A→G→I→Lという位相運動を手ごろな『理念的』モデルとしてとりあつかう」とも発言している。要するに、細かく見ていけばA→G→I→Lという順にエネルギーが流れていかない例外もあるが、基本的にはそういう流れとして理念型、近似として扱うということである。そもそもAGIL図式、構造機能主義は「近似」を知るためのツールであるとされている。機械のように数式で正確に分析できるようなものだとは考えられていない。

6:川越次郎さんによれば、こうしたA→G→I→Lというエネルギーの流れは根拠が欠如しているという。そこで、川越さんはA→I→Gという顕在的なエネルギーの流れを提案している。

(1)まずA位相でシステムが外部から刺激としての問題を受け取る(エネルギーの流入)。しかしこの段階ではまだこのエネルギーは方向性、傾向をもっていない。そのため、L次元に照合し、どういった態度、方向性でいくべきかを決めていく。次に、態度が決まれば、どういった規準で客体をとらえていくかという方向性がL次元との照合によって決められていく。L次元はいわば「規準そのもの」であり、それぞれのシステムと相互作用は行わず、潜在する貯蔵庫のようなもの。問題解決のために対象を最大限見定め(普遍主義)、さらに限定的に対象を見定める過程。パターン変数でいうと普遍主義+限定性の組み合わせ。

(2)次に、I位相で方向性が定まって選抜された問題が持ち込まれ、またL次元が参照され、「解釈」されていく。分析や総合の過程。解釈に必要な個別的な問題が持ち込まれ、多面的な熟慮がされる過程。パターン変数でいうと個別主義+無限定性の組み合わせ。

(3)最後に、G位相で「解答」をシステム外部にアウトプット(流出)する過程である。つまり遂行の段階である。ここでもL次元が参照されている。いよいよ実行するときには感情の抑制は解除され、遂行の過程にある。パターン変数でいうと業績(遂行)主義+感情性の組み合わせ。

L次元は常に潜在的で相互作用を行わないので感情は中立的であり、それぞれの内面に関わる問題なので所属(特質)が重要になってくる。パターン変数でいうと所属主義+感情中立性の組み合わせ。このようにパターン変数を組み合わせてAGIL図式を根拠づける考え方を「固有の親和性」という(1953)。たしかにこのように考えていけば、子供の成長過程においてI位相が後にくる、というのは理解できる。

エネルギーの流れについて川越次郎さんの図を通して整理(「『パタン変数』 の批判的再構成: 三つのテクストにおけるパラドックスを中心に」198,201P)

「ここではあえて問題としてはとりあげないが,パーソンズに従うならば、社会システム(社会的相互作用)すなわち集合体のシステム単位は「役割(role)」であり、パーソナリティ・システムすなわち個人のシステム単位は「欲求性向(need-disposition)」である<ibid.,p.88。エネルギーの流れに関してパーソンズは次のような公準(postulate)を提示する。「行為システムは一方向的な過程をともなうものと考えられる。……「エネルギー』はたえずシステムへと『流入」し,かつ『流出」する。システム自体の内的源泉が自発的にこの過程を逆転させることはありえない」<ibid.,p.97>。私はこの「公準」を基本的に支持するものである。図6では,エネルギーはシステムとしての行為者へのインプットとして右側から流入し,それはまた変換されたエネルギーとして左側へと「一方向的に」流出する過程が示されている。なおことわっておくが,この図に示すシステム単位の「先行位置A」と「後続位置B」は,《III》の第三章でパーソンズがAGIL各次元を説明するために用いたものとはその意味あいを異にしている。そこでは各次元それぞれにおける「先行位置」と「後続位置」を示すものとしてA,Bが使われているが<cf.,pp.80-90>,ここではより一般的な観点からこれを使用している。」

川越次郎「『パタン変数』 の批判的再構成: 三つのテクストにおけるパラドックスを中心に」,198P

「ここでふたたび「エネルギーの流れ」(図6)に戻ろう。パーソンズは次のように述べている。「われわれが記述してきた諸位相は,単にシステムの異なった可能な諸状態の記述ではない。各位相の間には動機づけエネルギーの一方向的な流れの帰結として、決定的・動態的な諸関係が存在する。システムには,A(適応的)位相あるいはI(システム統合)位相を通してG(目標達成)位相へとむかう一般的な傾向が存在する」<ibid.,p.187=chap.V>。先にみた,「エネルギーの流れ」に関するパーソンズの「公準」<ibid.,p.97%3Dchap.III>と,章をかえたここでの言明とは完全に一致している。しかしながら彼はまた、公準にそったこの言明とは明らかに矛盾する見解をも提示している。「これらの留保条件(たとえば微視的–巨視的時間要因や,システム内単位間のコミュニケーションの難易度,単位数等の多くの未知の要因によって位相パタンが異なるであろうということ。筆者)にもかかわらず,われわれはひき続き説明のために、A→G→I→Lという位相運動を手ごろな『理念的(idealized)」モデルとしてとりあつかうであろう」<ibid.,p.189>。この位相運動を「公準」に示される「一方向的な過程」と同一視することはまったく不可能である。公準とは何ら関係のないところで「位相運動」が提示されている。換言するならば,A→G→I→Lという「流れ」には,これをささえるに足るだけの理論的な根拠(原理)が完全に欠如しているといってよい。」

川越次郎「『パタン変数』 の批判的再構成: 三つのテクストにおけるパラドックスを中心に」,200P

「この様にして形成された4つの位相或は次元は 全体としての社会システムの機能的サブシステム としてそれぞれ特有の機能を担っている。これは ミクロにもマクロにも適用することが可能であ る。小集団のようなミクロに於ては、時間的経過 にしたがって、4つの機能的サブシステムの1つ が極大化する「位相」と考えられ,集団や社会の マクロのレベルに於ては社会システムの機能を担 う「次元」と考えられる。次に4つの機能の連関 についてみておこう。」

倉田和四生『T.パーソンズ理論の展開』,14P

「このL次元の規定の仕方に明らかなように、各次元は、あるシステムの時間的な継起としてとらえられている。たとえば、行為の要素としての「文化パターン」は、通時間的に、システムに存在しているはずであるが、そのような分析的側面が、L次元の内容として考えられているのではない。つまり、分析的要素に分解される以前の具体的な社会システムが時間的な継起に従って各次元で考えられているのである。モデルIを機能要件の図式として考えてみると、それらの要件に関連してシステムが示す分化は、時間的な分化であって、共時的な構造の分化ではない(38)。この点は、もともとベイルズの原案が、小集団の問題解決のプロセスとして、時間軸にそって展開されていることに由来している。その意味で、モデルIは、実験室的な小集団研究の文脈によって、大きく制約されていると考えられる。モデルIにおいては、四つの機能問題と、システムの「具体的な」状態が直接結びつけられており、システムの分析的側面あるいは要素が、「分析的に」問題にされているのではない(39)。このような視点は、共時的な構造分化の程度がきわめて低い実験室的な小集団に対しては適合的であるが、よりマクロなレヴェルで社会システムを問題にする場合には、変更されなければならないだろう。ともあれ、モデルIにおいては、各次元の区別は、行為システムの分析的諸要素のシステム(たとえば、価値のシステム、規範のシステム)の区別と対応しているのではなくて、社会システムの時間的な分化と重なっており、各次元には、一定の時点での具体的な社会システムが位置づけられている。このことはモデルIの顕著な特色である。この関連で、パーソンズのAGIL図式の今日までの適用の仕方には二通りの方法が区別できるように思われる。いわば、「具体的な」適用と「分析的な」適用の二つである。たとえば、I次元に法や規範が位置づけられる場合には、社会システムの一要素としての法や規範が分析的な観点で抽出されている。けれども同時にたとえば選挙民の集合体としての「社会共同体」()が、I次元に位置づけられる場合には、具体的なシステムの分析的要素からなるシステムというよりは、社会システムの具体的な部分システムが意味されているという印象を強くうける(モデルIの時間的な分化という考え方とは異なってはいるが)。これらの二つの用法をパーソンズ自身は明確に区別していず、同一の図式の中で混用される場合には、混乱の可能性を否定できないように思われる(40)。」

溝部明男「パーソンズのAGIL図式-その形成における基本的問題-」,13P

「モデルIにおいては、各次元の図式における位置は、主に「位相運動」の順のみに(また補足的に、パターン変数の組合せの共通項に)依拠している(42)。第二に、モデルIIは、システム一般に適用しうるよう構想されており、モデルIの小集団論的影響を払拭している。パーソンズがモデルIIへ移行しなけ14ればならなかった理由も、以上の二つの問題のためと思われる。」

溝部明男「パーソンズのAGIL図式-その形成における基本的問題-」,14P

ホメオスタシスと社会変動の関連について

ホメオスタシスとはなにか、意味

ホメオスタシス(homeostasis):・アメリカの生物学者キャノンが、生物が外環境の変化にもかかわらず一定の状態を保とうとする傾向に対して与えた名称。W.B.キャノンの『ホメオスタシス』(1932年)。恒常性維持。

例:暑いときは体温を下げるために汗をかく。寒いときは体温を上げるために体を震わせる。周りの環境に自分の体を適応させ、安定した状態を保っているという考え。

ホメオスタシスと均衡維持

・1951年までのパーソンズでは社会の機能として「社会化」と「社会統制」が考えられた(構造-機能分析①と仮に定義する)。

→システムは自己維持の傾向があり、システム内の秩序を再生産、維持するメカニズム(機能)は「社会化」と「社会統制」にあると考えられた。機能は全体(システムの維持)に対する貢献と考えられている。

→最初にキャノンのホメオスタシスを応用させたメカニズムだといえる。体温が下がれば体を震わせるように、逸脱行動があれば社会統制によって秩序を維持させていくようなイメージ。

1951年までの考えでは、構造は静態的であり、パターン変数を通して、時間というものを考えずに安定的なパターンとして考えられていた。この安定的なパターンへと動機づけをさせる機能として、社会化と社会統制という機能があるイメージ

1953年になると、AGIL四機能要件をホメオスタシスと関連付けていく(構造機能分析②と仮に定義する)。

・社会システムも人間と同様に、一定の環境の中で存続、発展するために、その構造を複雑化(分化)させて、適応の能力を高めていくとパーソンズは考えた。各サブシステム(A・G・I・L)は他のシステムとの相互交換によってシステムの変数を最適化させようと機能していく。例えば円の価値が暴落しすぎて秩序が乱れたら、政治の権力によって暴落をもとに戻そうと相互交換を行っていく。

・社会システムはシステム内の秩序を再生産、維持するメカニズム、傾向があるとパーソンズは考えている。人間が安定した体温を保つように、社会も安定した秩序を維持するために4つの機能、四つのシステム問題を解決しなければならないと考えていき、解決するために適応の能力を高めていく。機能的に分化していった結果、生まれてくるのが四つのサブシステム、四機能要件。

1953年になると、次元に加えて位相運動が考えられるようになり、位相同士の運動を通した影響の与え方には安定したパターンがあると考えられるようになっていった。これをさらに具体的にしたものが1958年で発表した「境界相互交換」である。いわば交換を通した影響の与え方には一定のパターンがあり、それらの安定したパターンを「構造」と呼んだ。ただし、非連続的な変動は分析外とし、基本的には社会化や社会統制をとおして連続的なA→G→I→Lという順序へと回復するものだとされている。つまり、体温が均衡をたもつように回復するのと同じように、アナロジー的な前提が多分に含まれている時期だと言える。

「パーソンズはこのような分析方法をもって、社会体系の分析に着手するのである。複数の行為者の相互作用の体系である社会体系は、境界維持的・均衡維持的・自己維持的な傾向をもつものと想定されている。こすいた特徴をもつ社会体系の概念は、イタリアの経済学者で社会学者であもあったパレートによる《均衡》の概念とアメリカの生理学者によるキャノンによる《ホメオスタシス》の概念から強い影響をうけている」

「社会学のあゆみ」,160P

「型相変数が構造分析の道具であるのにたいして機能分析の発想は,3システム内の自己維持の傾向。即ちシステムはシステム内の秩序を再生産,維持するメカニズムをもっていると云う洞察によっている。チャンドラ・モースによれば,これは、マルサスやスミスの洞察に匹敵するものと評しているが,その当否はともかくとして、これがパースンズの機能分析の基本的なアイディアに成っていることは周知の通りである。勿論その着想は生物学に於けるキャノンのホメオステジースによっているのであるが,これを社会システム論の中で理論化した功績はパーソンズに帰せられる。更にこれが単なる着想にとどまらず,1具体的に社会化のメカニズム及び社会統制のメカニズムに結びつけ機能理論を構成したところに彼の理論の特徴がある。」

倉田和四生『T.パーソンズ理論の展開』,11P

「パーソンズはこのような分析方法をもって、社会体系の分析に着手するのである。複数の行為者の相互作用の体系である社会体系は、境界維持的・均衡維持的・自己維持的な傾向をもつものと想定されている。こすいた特徴をもつ社会体系の概念は、イタリアの経済学者で社会学者であもあったパレートによる《均衡》の概念とアメリカの生理学者によるキャノンによる《ホメオスタシス》の概念から強い影響をうけている」

「社会学のあゆみ」,160P

「システムが自らを維持し保存しようとする傾向、かき乱されたときに元の状態に戻ろうとする傾向。恒常的なシステムは定常状態のシステムである。言い換えれば、システム内の変数を最大化するのではなく最適化しようとするのである。」

「デカルトからベイトソンへ」,417P

「アメリカの生物学者キャノンが、生物が外環境の変化にもかかわらず一定の状態を保とうとする傾向に対して与えた名称。パーソンズは、これを人間社会に応用し、社会システムにおいては、社会統制と社会化によって社会の秩序が維持されるとした。」

「タルコット・パーソンズ」,147P

社会そのものの変動の説明ができないという批判

・ホメオスタシスに基づいた理論では、よく「社会そのものの変動」の説明ができないと批判されている。中期の理論はほとんどホメオスタシス的な考えに基づいている。

ホメオスタシスにおいて人間の体温が36~37度前後という構造そのものが変動しないように、社会も構造そのものが変動しないというイメージをすればわかりやすい。外環境が寒ければ体温が下がってしまうので、サブシステムが体温を上げるように機能するが、これは構造そのものの変動ではない。機能が極大化していく過程は、体温が上がっていく過程と似ている。外環境(たとえば雪)などに影響を受けて機能が変動していくが、体温の構造(37度前後)は変わらず、再均衡に至るのと同じ。急に体温20度に均衡するような構造変動が体で起きるわけではない。

→パーソンズ自身も、1951年の「社会体系論」で「社会体系の変動の諸過程についての一般理論というものは、現在の知識の状態では不可能である」といっている。

・パーソンズは「社会システムの中の過程」と「社会システムの変動の過程」を明確に区別している(1951)。

→パーソンズ「社会システムの変動の諸過程についての一般理論は、現在の知識の状態では、不可能である」

→社会システムそのものの変動の過程について説明するためには、システムの過程に関する法則について完全な知識をもっている必要がある。

・もし観察者が神のように全知全能であれば、相互行為がそれぞれどのように影響しあい、その全体の挙動がどうなるかを知ることができる。しかし、有限な存在である人間はその全てを知ることができない。

・パーソンズ「システムとしてのシステム変動の全般的過程の理論ではなく、システムの中の変動の特殊な副次過程の理論にすぎない」

・パーソンズがホメオスタシス原理を社会システムに適用したことの意義は、「開かれたシステム」を社会学に導入したこと。

・ただし、ホメオスタシス原理は本来的に構造変動のないシステムについて構築された理論であるがゆえに、パーソンズも結果として、中期においては社会システムが構造変動にいたる過程を理論化することを断念した。

・無秩序の中からどうやって秩序が生成するかといった「秩序の生成」の説明ができていないと批判されている。パーソンズの関心は、まず秩序ありきで、そこからどうやって「維持」されるかである。変動(生成)ではなく「維持」の説明。機能的要件がどういう条件・規準で満たされるかについての主張もあまりされていない。素朴な目的論はシステムの目標状態の実現に関する「条件」を提示せず、多くは予定調和的で自動的な成長や均衡の実現を述べているといわれています(小室直樹)。体温が自動的に均衡するように、社会も自動的に均衡することが念頭におかれているのではないか、ということです。

・パーソンズの機能主義は目的論的で、因果関係の説明になっていないという批判もある。要するに、なぜ他には代えられないという意味の機能要件でなければいけないのか、という説明が足りていないと批判されている。「AはBの機能を持つ」という言明は、「Aが存在するのは、Bのためである」という含意をもつ。「心臓が血液循環を行っている」という言明と、「心臓は血液循環のために存在している」という言明は違う。目的の先取り。論点先取り。例:ヘンペルによる批判

・ヘンペルによる機能主義への批判に対して論理的に反論することは難しかった。

パーソンズの場合は、そうした論理的な問題を理解しつつ、あくまでも「近似」としてAGIL図式を主張していたといえる。

佐藤俊樹さんによれば、パーソンズは「多様で複雑な因果関係をとびこえて、ごく少数の変数で説明が可能だとする説明様式は超因果性を導入している」という。

マートンはそうした超因果性、ようするに因果関係による説明ではない、科学的ではないという批判を受け入れ、「機能とは因果の特定の在り方」だと主張した。AによってBが生じていたとしても、BにとってAが不可欠だといえるわけではなく、Bを生じさせるA以外の要因は複数存在しうる(機能的等価)とした。パーソンズの説明様式は必要十分条件だが、マートンの説明様式は十分条件だというわけだ。さらにマートンは観察する範囲によって機能は変わると考えていく。観察できる範囲、具体的な経験、検証ができる範囲で機能を考えていくという理論が、「中範囲の理論」。さらにルーマンの場合は、因果関係の解明でもなく、機能的等価を見いだすこと自体に意義があると考えていく(機能等価主義)。

「こうした機能要件の観念は,機能主義や機能分析に対する方法的ないしは論理的な論争を引き起こしてきた。とりわけ,科学的方法としての健全さを問われることになった。それは,主に以下のような嫌疑であった。:そもそも「システム」や「機能」という概念は科学的な地位を持ち得るのだろうか。;それは生物有機体の単純な「引き写し」や類推であって,いわゆる「目的論」の誤謬に陥ってはいないだろうか。・カール・ヘンペルは,科学哲学の立場から,機能分析を目的論の緩和された一種と見た。目的論は、一種の「論点先取」である。「AはBの機能を持つ」という言明は,「Aが存在するのは、Bのためである」という含意を持ち得る。「~のため」とはどんな事態を指すのだろうか。「心臓は血液循環を行っている」という表現は単なる記述であるが,「心臓は血液循環のために存在する」という表現はそうではない。機能という概念に含意されている「貢献」という意味合いは,そうした先取りされた「目的」を指すと解釈されかねない。設計者が存在するメカニズムは,そうした表現が可能である。複雑な部分/全体関係を持つ実体一有機体や社会一は,そうした意味での「機能的な記述」によって表現されることが多い」

大黒正伸「パーソンズと機能システム理論の課題-「構造一機能」理論に新しい意味を求めるための覚書」128-129P

AGIL図式(1953)で社会変動を説明できるようになったのか

・1951年の「社会体系論」では社会変動の説明はできないと自ら主張していたが、1953年の「作業論文」ではできるようになったのか。

→まだ社会変動の説明はできていないと批判されているが、擁護する人もいる。

例えば富永健一さんは、社会構造が環境に対する適応能力を失った場合、新たな機能-構造の分化が生じ、それでも適応できない場合はシステム全体が解体され、新たな機能要件を充足する構造の再構築が生じるとして、社会変動の説明もできるとパーソンズを擁護している。

中野秀一郎さんは「社会システムの均衡や秩序を取り上げ、そのメカニズムを探ることは、必然的にその不均衡や混乱を考えることでもある」と擁護している。

→要するに、「社会システムの中の過程」の変動でも秩序が均衡しない場合は、システムが解体し、「社会システムの変動の過程」へと移行する余地がAGIL図式には残されているということ。これは「社会変動」に対する説明を含んでいるという話。

大黒正伸さんは「相互交換などによって複雑化することで、機能要件論の論理的問題を棚上げにした」と述べている。大黒さんによれば、パーソンズは「典型的なシステム状態」を確定することは必須であり、その上で記述的、発展的な用途を想定していたという(経験的に発見していくもの)。だからこそシステムの均衡状態を確定的に述べずに、生物学のアナロジーを用いたという。典型的なシステムの均衡状態は具体的な経験の一般化からきているものではなく、生物学のアナロジーにすぎないという。

富永健一さんは一方で、1953年の時点でのパーソンズの理論は社会変動の中で、特に「非連続的な均衡」を分析外としているとしている。そのため、社会変動の問題は、依然として課題であると述べている。つまり、1951年で「社会変動の一般理論は不可能である」、「静態均衡」という0の状態から、1953年において「動態均衡」を考えるというように、少しは前進したと言える。ただし、均衡があれば不均衡あるというような限定的な社会変動しか説明できなかったり、非連続的な社会変動変動は分析外におかれたりと、なにかと改善要素が大きいと言える。ただし、オープンシステムによって外的環境を通して適応不可になり、サブ構造が変動したすることもあり、それでも適応できなければ社会全体システムが崩壊し、再構築という全体システムの変動が生じるという論理がある、という主張もある(富永健一さんによるもの)。

「後にこの点をめぐって、①パーソンズの社会システム論はシステムの構造維持に偏っており、社会変動が説明できない、②均衡を重視するあまりシステム内部におけるさまざまな葛藤・闘争を無視しているといった批判がなされた。しかしこれらの批判はパーソンズの社会システム理論にさしたるダメージを与えることができなかった。というのも社会変動は、特定の社会構造が環境に対する適応能力を失った場合、新たな機能-構造の分化が生じ(社会システムの機能―構造変動)、それでも適応できない場合そのシステムは解体され、新たな機能要件を充足する構造の再構築が生じるという論理で説明が可能だからだ。(13)それによって当該社会システムは、環境に対するより高度な適応能力を獲得する。パーソンズはこの適応能力の高度化を社会システムの進化ととらえた。しかしここでもいぜんとして議論の核心が「社会システムの構造維持」におかれていることに注意しなければならない。」

赤坂真人「パーソンズ以降における社会システム理論の展開」,5P

「いまひとつは、パーソンズの社会変動論への批判である。パーソンズは彼の主著『社会体系論』のなかで、『社会体系の変動の諸過程についての一般理論というものは、現在の知識の状態では不可能である』とみたこともあって、社会変動とは、社会体系そのものの変動とは区別される社会体系内部の変動のことであるとした。そしてそれは均衡から再均衡に至る一定方向の過程として想定されており、その近郊の攪乱要因、すんわち変動の要因は逸脱行動として考えられている。だがこの変動要因である逸脱行動もたえず社会統制のメカニズムが働くことによって、やがては解消され、再び均衡(再均衡化)に向うものと説明されるのである。それゆえ、彼のこうした変動論では、変動の予測や変動の源泉、さらには社会そのものの変動の説明は不可能であると批判されるのである。」

「社会学のあゆみ」,177P

「ところが一九五三年の『行為理論の作業論文』を経て一九五六年の『経済と社会』に至ると、社会システム概念は明確なAGIL図式として定式化され、その機能分化的下位システム間の交換過程に関しても詳しい分析が展開される。そしてこれに伴って社会体系と外部(外環境)、および所与の社会体系内部の下位体系内への相互交換過程(インプット──アウトプット分析)をかのうにする媒介メカニズムの研究、均衡回復過程、さらにはその緊張や葛藤の分析を通して変動過程さえもが考察されるようになるのである。」

「社会学のあゆみ」,192-193P

「このようにみてくると,パースンズの理論は大きく発展しているが,その基本的な性格に於ては全く変化していないことが明かに成る。彼の理論の中心は依然として均衡理論である。最初に述べたように動態論の外に「構造変化論」が構想されているが両者の間には一義的な連続性はない。正に構造機能分析である。構造変化論についてはベラーの注目すべき分析があるが,次の機会に取扱いたい。第2はレベルの問題である。レベルの混同は第1モデルに於ても最も重要な問題点であったが,第2モデルに於てはシステムの4つの機能的問題の図式がミクロにもマクロにもそのままに適用されることに成った。「経済と社会」を貫く分析の手段はこれにつきる。然もシステム間或はそのサブシステム間の関連はインプットーアウトプットで単純に結びつけられているため、レベルの混同が著るしい。元来主意主義的行為理論の成立の基盤の1つであり,システム成立の条件であった筈の“principle of emergency”はすこぶるあいまいな、恣意的なものに成った。第3に彼の理論体系は結局のところ,構造一価値を条件にした分析である。然しこれをもってしては長期の変化は処理し得ない。価値体系の発展の論理が明かにされなければ理論体系は完成されない。「構造変化論」が問われなければならぬ。」

倉田和四生『T.パーソンズ理論の展開』,20P

「社会理論の最低限の使命として、社会変動(社会構造の変化)を説明できなくてはなりません。では、構造-機能分析によって、社会変動を説明できるのか。この理論で、社会の変動とは、どういうことを意味しているか考えてみるとよい。この論理の中で社会が変化するのは、機能的要件の内容が変わったときです。機能的要件が一定のままなら、社会変動は生じません。その社会システムのアイデンティティを規定してるような、評価基準が変わったとき、社会変動が起きるわけです。しかし、構造-機能分析には、社会システムの機能的要件がどのように変化するのかとか、どのように生成されるのかは、まったく視野に入っていないのです。だから、構造-機能分析は、社会変動を説明できない。社会の変化を説明できないということは、実は、そもそもホッブズ問題に答えられない、ということでもあります。構造-機能分析では、無秩序の中からひとつの社会秩序が生まれてくるメカニズム、社会の生成や変化を説明することはできません。」

「社会学史」,422P

オープンシステムを通した社会変動の説明

オープンシステム:・開かれたシステム、生きているシステムなどともいわれる。従来の社会システムが閉じたシステムであったのに対して、環境に対して開かれたシステムを社会学に取り入れたのがパーソンズだという。どこに対して開かれているのかというと、システム外の環境である。具体的には社会システム外の、文化システム、パーソナリティシステム、行動有機体などが想定されているという。さらにそれらのシステムはさらに外環境であるテリック・システムや物理ー科学システム等につながっていることが晩期では示されていく。システム外の環境とのインプット・アウトプットの交換を通じて環境に適応し、他方システム内の統合を維持するという相互に独立な二つの課題を果たさなければならないとされている。たとえば同じシステム間のインプット・アウトプット交換も同時に行い、それぞれの境界を維持し、機能要件を満たしていくという課題も存在する(境界相互交換)。

重要なのは、システムが環境に開かれているということであり、システム外とシステム内の相互交換を通じて、構造変動の条件になりうるということである。たとえば中野秀一郎さんは、外システムである文化システムと、社会システムが相互交換を行うケースを取り入れている。文化システムにおける価値は社会システムにおけるL次元の価値とは異なり、制度化されていない価値である。このような価値が社会システムに移植されることによって、やがて制度化され、構造全体に影響を与えていく、つまり変化させていくこともありうるという話である。

同じように、富永健一さんも「特定の社会構造が環境に対する適応能力を失った場合、新たな機能-構造の分化が生じ(社会システムの機能―構造変動)、それでも適応できない場合そのシステムは解体され、新たな機能要件を充足する構造の再構築が生じるという論理」を提唱している。

要するに、システムが開かれていることにより、外環境に影響を受けて構造が変動することもあるというわけである。たしかに感染症が流行るなどの外環境によって、人々の安定したパターンがガラリと変わることもありえる、とイメージしていけばわかりやすいかもしれない。え、こんなことで怒るの?というような予期できないパターンが多く生まれ、やがてそうしたパターンが制度化されて安定し、構造が変動し、機能要件を満たすようになるというわけである。マスクを付けることがあたりまえの構造に変化するようにである。

ただし、赤坂真人さんが言及しているように、パーソンズは晩期にいたるまで、常に「均衡」、つまり「構造の維持」に関心があった。構造がもし変動するとしたら、より適応能力を高めた状態、つまり「発展・進化」が前提とされている。キリンが飢えそうになり、適応能力を失っているときに、首を長くするように構造を変化して、環境に適応する能力を再度身につけていくようなイメージだろうか。もし人間も極寒の温度が続けば、体の構造が25度で安定するように構造の変動が起こるかもしれない。

晩期になると「サイバネティクス」を取り入れて、嚮導要因として「文化」が大事だとパーソンズは主張するようになった。重要なのはどのようなきっかけで文化が変わるのかである。文化が変われば他の次元に影響を与えて、全体が変動していくという制御の論理は理解できる。しかしどのようなきっかけなのだろうか。適応能力を失ったときだろうか。それとも「偶然」だろうか。

パーソンズは「進化的普遍的要素(evolutionary universals)」を「ただ一回だけ出現するというよりもむしろ、異なる諸条件のもとに作動するさまざまな体系によって<偶然発見され>やすい進化を助長するのに十分重要ななんらかの組織的発達」と説明した。

たとえばウェーバーでいうと「プロテスタンティズムの倫理」は嚮導要因のひとつにあたるといえる。つまり、文化(宗教)が経済を制御し、経済が政治を制御し、政治が法を制御し、さらにそれらの価値が一般化していくような過程のように思える(つまり、近代化の嚮導要因として宗教革命が位置づけられるのではないかと思う)。しかしプロテスタンティズムの倫理を通して従来の倫理(カトリック)が変わったのはなぜだろうか。偶然だろうか。それとも環境が変化したからであろうか。たとえば人口が増え、科学技術が発達し、他の国との接触が増えたからだろうか。偶然かどうか判断することは難しい。ウェーバーがプロテスタンティズムの倫理の原因を中世、さらに古代ギリシャの合理性へと求めていったように、複数の因果関係が考えられる。何が偶然で、何が必然で、何が連続的な発展で、何が非連続的で、何が環境適応の結果で、何が非環境適応の結果なのか、正直私にはよくわからない。極端な話、じゃんけんで勝った人の文化を我が国では取り入れる!と特に社会的・環境的な文脈もない気まぐれで宣言し、偶然勝った人の文化がその国中で影響を与えるようになり、社会構造の変動が生じるというケースを考えれば、それは環境適応の結果といえるのだろうか。そうしたアブノーマルな、均衡非維持的、非連続的な発展ケースというものがサイバネティクスを取り入れたことで扱えるのだろうか。

ミクロの視点で言えば「意図せざる結果」かもしれないがマクロの視点で言えば「環境に適応するための結果」だったのかもしれない。もし偶然に生じた文化の変化によって社会全体が、つまり構造全体の変動が生じるとすれば、それは予定調和で自動的な成長(単なる機能の上昇)や均衡(構造維持)の実現ではなく、柔軟な構造変動の理論の要素をもっているとえる。偶然に生じた文化の変化というのは、ある意味では富永健一さんがいっていた「非連続的な発展」と考えていいのではないだろうか。つまり、1953年の時点では捉えきれていなかった「非連続的な発展」が、サイバネティクスの導入、サイバネティクス・コントロールの概念の導入によって視野に入ってきた、といったところだろうか。

「社会システムの一般理論を模索したパーソンズは、<生きているシステム>に共通する構造・機能分化というより一般的な理論枠組みを基礎に、四機能図式にたどり着いた。そして、機能の概念を中心に、しかも人間の行為に特有な文化的コード(シンボル)を組み入れて、サブシステム間のアウトプットの交換として、そのダイナミズムを解読しようと試み(一般行為システム)、その同じ論理で社会システムの構造と機能を概念化したのである(社会システム)。留意すべきは、この発想の基礎に、システムと環境との相互作用(したがって、システムは常にオープンである)、およびそれとの関係で決まる内部構造の展開(機能分化)という考えがあることである。そこで、先に社会システムの下位システム間のアウトプット交換としたのも、基本的にはシステムと環境の関係の具体化にすぎない。というのも、経済下位システムを主たる準拠にすれば、残りのサブシステムはその環境と考えられるからである。」

「タルコット・パーソンズ」,70P

「他方、機能は、よりダイナミックな展開を示す。それは、比較的安定した内的構造とシステム外部の不断に変化する環境的条件との媒介を司る。その結果として、構造の変革をも視野に入れることになるのである。大切な点は、社会システムの環境とは、それを取り囲んでいる物理的環境というよりは、より直接的には、行為の一般理論の他のサブシステム、すなわち(個々のメンバーの)人格、この人格の基底をなす行動有機体(生物としての人間)、そして文化である。これらは、社会システムのなかに常に十分制度化されているというわけではないので、構造変動の条件になりうる。」

「タルコット・パーソンズ」,74P

「パーソンズはモデルIの他に、一九五八年以降もう一つのモデルを提出している(図2)。彼によれば、オープン・システムは、システム外の環境とのインプット・アウトプットの交換を通じて環境に適応し、他方システム内の統合を維持するという相互に独立な二つの課題を果たさなければならない。このことから外的ー内的(external-internal)という軸を設定する。手段を準備する局面と、その手段を利用して課題を成就するという局面を区別して手段的―成就的(instrumental-consummatory)という軸を考える。これらの二つの軸を交差させて四つの機能問題を導出し、これに関してシステムの構造が分化すると仮定している。各次元の具体的内容あるいは名称は、モデルIをほぼそのまま継承している。」

溝部明男「パーソンズのAGIL図式-その形成における基本的問題-」,14P

「……パーソンズがホメオスタシス原理を社会システムに適用することに着眼したことの意義は,パーソンズ以前の社会学において行われていた第1種と第2種の社会システム・モデルが閉じたシステムであったのに対して,環境に対して開かれたシステム・モデル,すなわちここでわれわれが第3種のシステム・モデルとして位置づけたくシステムー環境のモデル〉を社会学にはじめて導入することを可能にした」11)という。しかしながら、ホメオスタシス原理に囚われていたので,「ホメオスタシス・テーゼは,本来的に構造変動のないシステムについて構築された理論である」が故に,「結果として、社会システムが構造変動にいたる過程を理論化することを断念せざるをえないという,大きな代償を支払わねばならなかった」のであると言う。先に紹介した『社会システム論』(1951)における「社会システムの変動の諸過程についての一般理論は,現在の知識の状態では、不可能である」というパーソンズの断定の背景には、このような学説史上の経緯があったのである。」

千石好郎「T・パーソンズの社会変動論と近代論」,224P

「後にこの点をめぐって、①パーソンズの社会システム論はシステムの構造維持に偏っており、社会変動が説明できない、②均衡を重視するあまりシステム内部におけるさまざまな葛藤・闘争を無視しているといった批判がなされた。しかしこれらの批判はパーソンズの社会システム理論にさしたるダメージを与えることができなかった。というのも社会変動は、特定の社会構造が環境に対する適応能力を失った場合、新たな機能-構造の分化が生じ(社会システムの機能―構造変動)、それでも適応できない場合そのシステムは解体され、新たな機能要件を充足する構造の再構築が生じるという論理で説明が可能だからだ。(13)それによって当該社会システムは、環境に対するより高度な適応能力を獲得する。パーソンズはこの適応能力の高度化を社会システムの進化ととらえた。しかしここでもいぜんとして議論の核心が「社会システムの構造維持」におかれていることに注意しなければならない。」

赤坂真人「パーソンズ以降における社会システム理論の展開」,5P

目的論的(論点先取り、トートロジー)であるという批判に対してパーソンズはどのような反論をしているか

たとえばキャノンのホメオスタシスの分析は、高等な有機体では体温が一定に保たれるという観察結果(事実)から出発するが、もちろんその次のステップは、なぜ恒常的な体温が維持されるのかというメカニズムの解明であり、それは目的論的な問いではない、と反論している。

→ただし、これは社会の均衡に同じように当てはめていいのか、という問題も出てくる

1958年の「境界相互交換」や1966年以降の「サイバネティクス・コントロール」などで積極的に「社会変動」を扱うようになっていく。サイバネティクスの考えを通じて、変動を導く論理、嚮導として情報量の高いものからの制御を考えていく(社会システムでいえばL次元から変化することで社会変動が生じていく)。ただし、パーソンズの関心は後期においてもシステムの「均衡・維持」にあり、変動を「適応」して「進化」していく過程だと捉えている。そのため、保守的だと批判されることがある。

しかし、共有価値というものがどうやらあるぞ、というのは事実なわけです。パーソンズは以下のように釈明しています。

「パーソンズは次のように釈明している。たとえば、キャノンのホメオタシスの分析は、高等な有機体では体温が一定に保たれるという観察結果(事実)から出発するが、もちろんその次のステップは、なぜ恒常的な体温が維持されるのかというメカニズムの解明である。そして、これは決して目的論的な問いではない。」

中野秀一郎『タルコット・パーソンズ』72P

構造機能主義と機能構造主義の違い

・パーソンズの構造-機能主義とルーマンの機能-構造主義の違い:論理上の後先の問題

パーソンズの構造-機能主義:システムには機能的要件という満たされなければいけない(四つの、代替不可能な)目的があり、その目的を満たすような構造が選ばれるという論理。社会システムがNOと機能評価すれば構造が変わり、YESと評価すれば構造が維持されていく。パーソンズ中期では構造が先に定義されて、その構造の特性として機能が定義されていた。まず構造ありきで、そのあとに機能が特定できる。パーソンズは後に、マートンとの議論を通し、まず機能ありきという発想に変わっていき、自らを「機能分析」と名乗るようになっていく。まず「機能要件」ありきで、機能との関係で構造が決定され、変動していく。

ルーマンの機能-構造主義:構造という形で因果関係を特定できるのは、それ以前に機能的視点が与えられてからであるという発想。まず機能ありきで、そのあとに構造が特定できる。ある機能を満たすためにはどのような構造が必要なのか、同じような選択肢があるのか、と考えていく。

ルーマンは同じ機能を果たしうるさまざまな構造がありうるということを示すということに関心がある。機能的等価物の発見を目指している。四機能的要件だけが社会秩序のために必要不可欠である、と固定的に考えるのではなく、この機能でもいいんじゃないか、代わりがきくのではないか、この構造のこの機能産出でもいいんじゃないか、と考えていく。たとえば安全保障という目的のためには、同盟を結ぶという手段もあれば、自国を強化するという手段もあり、機能的に等価といえるものがあるといえる。等価な原因可能性を並列させ、比較することが機能分析。Aという原因だけではなく、B、Cという原因でもありえた、という偶有可能性が見えた時、理解につながると考えていく。ルーマンの定式化では機能分析とは「ある限定化された形での比較の領域を開くこと」である。

「例えば『機能構造主義』でいえば、パーソンズの理論では、構造が先に定義されて、その構造の特性として機能が定義される。それに対して、ルーマンの方法では、構造という形で因果関係を同定できるのは、それ以前に機能的視点があたえられているからである。『構造機能主義』か『機能構造主義』かは、その論理上の後先を表現したものだ。ルーマンの考え方がわかっていれば、ごく自然な言葉づかいである。」

「社会学の方法」,303P