はじめに

動画での説明

・この記事の「概要・要約・要旨・まとめ」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

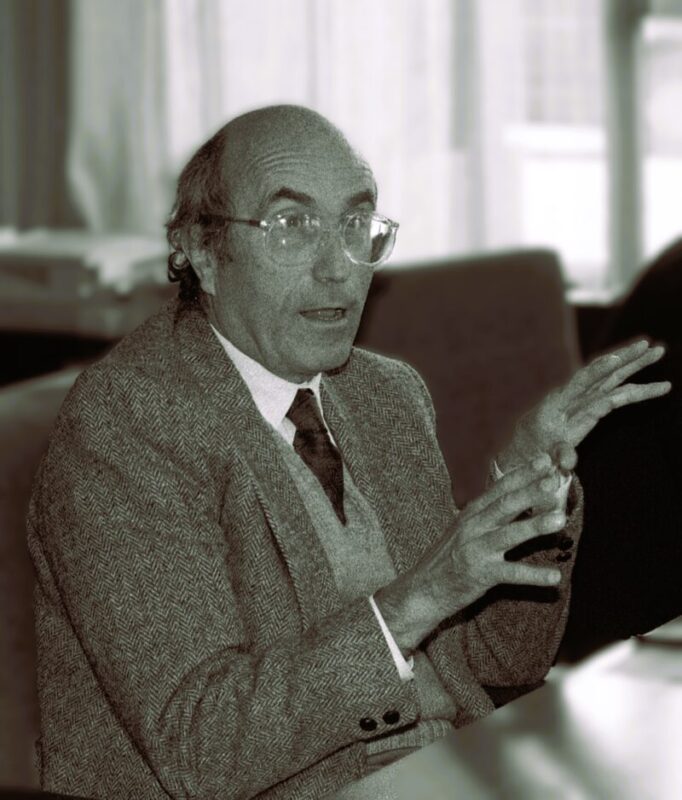

ニクラス・ルーマンとは、プロフィール

(パブリックドメイン,出典)

・ニクラス・ルーマン(1927-1998)はドイツの社会学者。

・主著は『社会システム理論』(1984)

・デュルケム、ジンメル、パーソンズ、マートンなどさまざまな社会学者に影響を受けている。1960年代にドイツの哲学者であるユルゲン・ハーバーマスとの論争によって名が知られるようになった。

・方法としては「機能分析」を、理論としては「社会システム理論」を提唱した。

記事の分割について

記事が長すぎて重いので3つに分割することにしました。動画では1つにまとめています。

「メディア分析」という道具

コミュニケーションメディアとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

コミュニケーションメディア:コミュニケーションの連鎖を可能にするメディア(媒体)のこと。そもそも生じにくいコミュニケーションという出来事をより生じやすくすることに寄与するもの。

専門的な用語で言えば「複雑性(わからなさ、なんでもあり)を縮減してくれるもの」である。

ルーマンはコミュニケーションメディアを3つに分けて考えた。

- 言語:コミュニケーションの相手が何を考えているのか知ることを可能にしてくれるメディア。言葉、ボディ・ランゲージ、芸術表現など。

- 流布メディア:時間や空間を越えてコミュニケーションが成立することを可能にしてくれるメディア。文字や印刷技術、通信技術など。

- 成果メディア(象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディア):コミュニケーションの連鎖がしやすくなる条件付や動機づけを行うメディア。真理、愛、権力、貨幣など。

原初的な無秩序の想定と比べ、これらのメディアは既になんらかの秩序が、文化が常に生成され維持されているような状態を仮定しているのだろう。

たとえば日本語を相手が話すことができるというだけで複雑性が減る。もし違う国に我々日本人が行けば、相手が何を考えているかのわからなさの程度は上がる(相手の国の人も同じだろう)。

極論として、ほとんどの言語が通じないような部族と交渉するようなケースを考えるとわかりやすいかもしれない。

とりあえず危険愛好家的な行動を取り、まずはお腹が空いているというようなボディーランゲージを行ったりしてみて相手の反応を見るというような事態も考えられる。お互いに何を考えているかよくわからず、手探りで秩序を形成していくようなイメージである。原初状態だけではなく、身の回りでもこうした手探りは生じている。友人と仲良くなるきっかけは最初の声掛けにあるかもしれない。声をかけて仲良くなれる保証はないが、しかしお互いになにも行動しないまま終わるのではなく、どちらかが不確かな状態のまま行動する場合がありうる。

・特に参考にしたページ

キーワード:「コミュニケーションメディア」

「ルーマンの社会システム理論では、そもそも生じにくいコミュニケーションという出来事をより生じやすくすることに寄与するものを『コミュニケーション・メディア』と呼んでいる。」

キーワード:「言語」

井庭崇、他「社会システム理論」,20P「ルーマンによれば、コミュニケーション・メディアには、大きく分けて三つの種類があるという。一つ目は、コミュニケーションの相手が何を考えているのかを知ることを可能にしてくれるメディアである。そのようなメディアを、社会システム理論では『言語』と呼ぶ。ここでいう言語は、日本語や英語といった自然言語はもちろん、ボディ・ランゲージや芸術表現なども含む広い意味での言語である。そのような言語の存在があって初めて、コミュニケーション相手が考えていることを多少なりともつかむことができるようになる(もちろん、完全に知ることなどできない)。つまり、《情報》と《伝達》を《理解》することができるようになるのである。」

井庭崇、他「社会システム理論」,20P

キーワード:「流布メディア」

「コミュニケーション・メディアの二つ目は、時間や空間を越えてコミュニケーションが成立することを可能にしてくれるメディアである。そのようなメディアを、社会システム理論では、『流布メディア』と呼ぶ。これには、文字や印刷技術、通信技術などが含まれている。太古の昔は、その場にいる人同士でなければコミュニケーションは成り立たなかったが、文字や印刷技術の発明によって、その場にいない人でもコミュニケーションに参加することが可能となった。いま本書を読んでいるみなさんは、私がこの文章を書いているときに、その現場(私の書斎)にいるわけではない。しかし、ここに書いた内容(情報)を、ある意図で提示(伝達)しているのだと考える(理解)ことで、時間と空間を越えたコミュニケーションが生じることになる。このコミュニケーションは、の文章を書いている時点ではなく、みなさんが読んでいる時点で──あなたが読んでいるまさに今この瞬間に!──生じている。」

井庭崇、他「社会システム理論」,20P

キーワード「成果メディア」

「コミュニケーションの3つ目は、生じたコミュニケーションが受け容れられる可能性を高めるメディアである。コミュニケーションを受け入れるというのは、そのコミュニケーションが、その後のコミュニケーションの前提として踏まえられるという意味である。《情報》と《伝達》が《理解》されたとしても、それだけでは、次のコミュニケーションにつながるとは限らない。《情報》と《伝達》が《理解》されたが、無視されることもあり得るからである。そのような場合には、コミュニケーションは単発で終わり、次のコミュニケーションへの接続能力をもたないということになる。そのような事態に陥らずに、コミュニケーションの連鎖がしやすくなる条件づけや動機づけを行うメディアsを、ルーマンは『成果メディア』、もしくは『象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディア』と呼んだ。『象徴的』というのは、コミュニケーションの関与者たちの差異を架橋するということを意味し、『一般化』というのはさまざまな状況に対応していることを意味している。」

井庭崇、他「社会システム理論」,21P

「不確か(二重の偶発性)」ゆえに、「社会秩序」が生じる

- 見知らぬ人とのコミュニケーションというのは、本来生じにくいことである(二重の偶発性)。

- しかし、その「不確かさ」ゆえに、コミュニケーションが生じうる。

- 「不確かさ」からコミュニケーションが生じ、そのコミュニケーションが連鎖し、「社会システム(コミュニケーションシステム)」が成立する。

- コミュニケーションというものをより生じやすくするために、さまざまな仕組みが開発されていく。たとえば言語、印刷技術、貨幣などである。我々は自ら生み出すのではなく、ほとんどの場合、生み出されたものを利用して、既存の社会秩序を利用してコミュニケートする。

例えば物々交換世界では肉屋もパン屋も、相手がどういう物をほしいかが不確定である。ちょうどパン屋は魚を手に入れて肉がいらない状態かもしれない。このような不確実性の高さから、さらに貨幣というものがあればどうなるか。パン屋は欲しくなったときにその貨幣を肉に替えればよくなり、ちょうどパン屋が肉を欲している必要はなくなるのである。つまり、取引というコミュニケーションがより生じやすくなる。

・特に参考にしたページ

キーワード:「二重の偶発性(ダブルコンティンジェンシー)」

「すなわち物々交換のさいの「欲望の二重の一致」という話である。アダム・スミスの『諸国民の富』第1編第4章「貨幣の起源および使用について」の冒頭の部分はその代表的な例であろう。すなわち、「肉屋は、その店に自分が消費しうるよりも多くの肉をもっており、しかも酒屋とパン屋のおのおのは、その肉の一部分を購買したいと思っている。ところが、かれらはそれぞれの職業の異なる生産物以外には、交換に供すべきー物もなく、しかも肉屋は、自分がいますぐ必要とするくらいのパンやビールはすでにその全部をととのえているのである。このばあい、かれらのあいだにはどのような交換もおこなえないであろう」9J訳(-)134頁)。もし貨幣なしに交換が起こりうるとすれば、肉屋がパンを欲しがっており、パン屋も肉を欲しがっているという状況で二人が出会ったばあいに限られる。たまたま肉屋とパン屋が出会ったとしても、その時点で互いに相手の持ち物を欲しがっているかどうかは、偶然がふたつ重なるかどうかということであり、可能性は小さくならざるをえない。この「偶然がふたつ重なるかどうかということ」がここでいうで「ダブル・コンティンジェンシー」なのである。」

春日淳一「ダブル・コンティンジェンシーについて」,112pキーワード:「ブラックボックス」

「「コンティンジェントなものは、必然的でもなければ、不可能でもないものである」と言い表わされるルーマンの「コンティンジェンシー概念の拡張」からスタートすると、さしあたり「必然的でない」ことがコミュニケーション(社会システム)の成立を妨げるかのようである。しかしコンティンジェンシーはダブル・コンティンジェンシーのかたちをとることによって自らを縮減するメカニズムを備えるのである。つい先ほど言及したばかりの「相手にとってのコンティンジェンシーを縮減する努力を当方が行なうことで、相手が当方にとってのコンティンジェンシーを縮減してくれる行動にでる可能性を高める」というのもそのメカニズムの一端であるが、より根本部分をなすのは「互いが分からない(=ブラック・ボックスである)からこそコミュニケーション(=社会システム)が生成する」という自己準拠的作動である。「ダブル・コンティンジェンシーの基本状況とは、要するに二つのブラック・ボックスが、いかなる偶然にもとづくにせよ、互いにかかわりをもつようになることであり」、二つのブラック・ボックスはお互い分からない(ブラック)同士なので、とりあえず相手にかんする想定に依拠してコミュニケーションに踏み出すほかはないだろう。これが(筆者が読み取ったかぎりでの)ルーマンの説明である。」

春日淳一「ダブル・コンティンジェンシーについて」,120p

「メディア分析」の使用例

井庭崇さんによると、こうしたメディアの捉え方は「現代社会を見るときに活用することができる」という。

そもそも、ルーマンの社会システム理論は社会の現象を理解したり説明するときに活用できるとされているものだから、そうなのかもしれない。しかし、その使い方、使う例をより具体的にすることで、より有効に活用しやすくなる。

井庭さんは「ある地域のコミュニティの盛り上がりや、ソーシャル・メディア上のオープンなコラボレーションの成功の秘密を理解したいとすると、その背景に、何らかのコミュニケーション・メディアが見い出せるはずである」という。

例えばお金というメディアが盛り上がりを生んでいるのか、それとも愛か、それとも特定の言語なのか、技術なのかと分析していくわけである。これは日常において、そして特にビジネスにおいて重要な分析視点になるのだろう。

・特に参考にしたページ

キーワード:「ソーシャルメディア」

「以上見てきたコミュニケーション・メディアの捉え方は、現代社会を見るときに活用することができると、私は考えている。本来は生じにくいことが生じている、意外な社会現象を研究・考察するときに、それがどのようなコミュニケーション・メディアによって支えられているのかを分析するのである。たとえば、ある地域のコミュニティの盛り上がりや、ソーシャル・メディア上のオープンなコラボレーションの成功の秘密を理解したいとすると、その背景に、何らかのコミュニケーション・メディアが見い出せるはずである。それが一体何なのかを、参与観察やインタビューなどを通じて明らかにしていく。そのような分析のフレームとして、ルーマンのメディア概念を用いることができるだろう。」

井庭崇、他「社会システム理論」,22-23P

Q なぜ「メディア分析」が面白いと感じたのか

A 日常や研究で「使えそうだから」面白いと感じた。

不確かなものをより確かにさせる、複雑性を縮減させる「何か」のより具体的な表現として「メディア」概念がある。日常でも我々は何らかのメディアを作り、それらを活用して仲間内でコミュニケーションをとっているのかもしれない。

人と人とをつなげるメディアという視点は面白い。同じアニメや音楽を知っているだけで、コミュニケーションが発展していくことがある。そうした視点をとれば、芸術の純粋に美的な観点だけではなく、より人を包摂(排除)するような視点として芸術を考えることができるのかもしれない。

「3つの意味次元」という道具

意味とはなにか、定義可能か

意味は定義できないので、「所与、出発点」とするほかないという点だけを抑えておく。意味を意味によって定義するというのは論点先取りである。

意味は「リアルなものと可能なものとの差異の統一体」や「社会的形式とあらゆる心的形式の選択的産出を可能にするメディア」、「意味自体にも適用できる差異を欠いた概念」などと説明されることをなんとなく頭に入れておく。

・特に参考にしたページ

キーワード:「意味」

「以上のような難点を避けるために、ルーマンは意味を定義せずに、意味がはたしている機能を問うことを提唱している。そのもっとも肝要な点は、**意味を意味自体にも適用できる『差異を欠いた』概念**として採用することにある。すなわち、それは、意味を定義しようとすると、その定義への問いがなんらかの意味の序列づけを前提にしてしまうという問題をはらむ事態を回避するために、意味を否定することのできないものとしてあらゆる事態に前もって組み込むという戦略、つまりは意味が**あらゆる出来事に普遍的なもの**であるとみなすことから出発するという戦略である。」

村中知子『ルーマン理論の可能性』,48p「別言すれば、意味とは、意味システムである心理システムと社会システムが**複合性と自己準拠を処理する形式**である、と言うことができる。心理システムと社会システムの双方は、意味にもとづいて複合性の縮減をし、また意味にもとづいて自己準拠しているのである。」

村中知子『ルーマン理論の可能性』,49p「意味はリアルなものと可能なものの差異の統一体であり、ゆえにすべてのもの(すべてのリアルなものとすべての可能なもの)は、意味を持つ。意味は、自己自身の否定さえ含んでいる。意味の否定も意味を持つ(意味を欠くものも意味を持つ)。どの意味内容もさらなる意味への指示においてのみアクチュアルなリアリティを獲得する。その指示は、同一の内容の再アクチュアル化の可能性をも含んでいる。」

『GLU』,44p「意味は現実化されたものと潜在的なものとの差異を指し示すものだとしても、カテゴリーとしては相変わらず相当広いという点を問題することはできるだろう。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,99p

意味の形式とは

意味の形式:「現実である/可能である」あるいは「顕在的である/潜在的である」という区別のこと。

顕在的(アクチュアル,けんざいてき)という言葉は一般に、「はっきりと認められるように形に現れる」という意味である。対義語は潜在的という用語である。

他にも規定/未規定なども近い意味である。

例えば「あれはリンゴだ」と意味解釈すれば、「あれ」はリンゴという形で顕在化する。「梨ではない」という形でも顕在化しているのであり、梨であるという解釈は潜在化されている。この潜在化は否定とも表現されることがあるが、完全に消えるのではなく隠れて常に一緒についてくるイメージである。

顕在化したということをリアル(現実)となった、と言い換えたり、規定したと言い換えることもできるだろう。

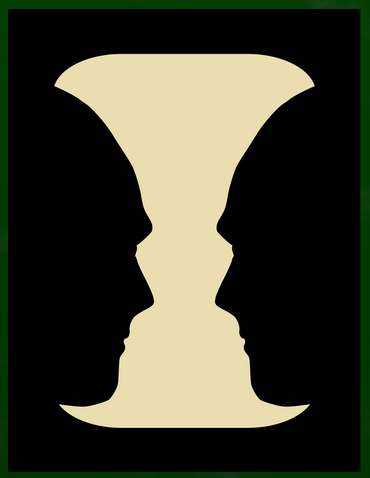

顕在と潜在は、いわゆるルビンの壺の背景となったものが潜在側と考えると理解しやすい。いずれにせよそれらはセットであり、一体であり、統一体である。

・特に参考にしたページ

キーワード:意味の形式

「意味は、あらゆる社会的形式とあらゆる心的形式の選択的産出を可能にするメディアである。意味の形式は、《リアルである/可能である》――あるいは《アクチュアルである/潜在的である》――という区別である。意味は社会システムと心的システムの進化を通じた獲得物であって、この獲得物によってそれらの自己言及と複雑性構築に形式が与えられる。」

『GLU』,42p

意味処理とは

意味処理:諸可能性を継続的に顕在化すること。

ようするに解釈や認識、意味づけのことだろう。ルーマンは定義ではなく機能、はたらきの面から意味を考えることにした。意味はなんらかの区別を用いてなんらかのものを指示するという機能をもっている。

例えば眼の前にマウスがあると私が認識する場合、マウス/非マウスという区別を用いて、マウスの側を指示している。いわば、マウスの側を現実化させているわけである。マウスというものがなんとなく思い浮かべることができれば、そうではないものも同時に思い浮かべていることになるのだろう。

例えば白い紙に丸を描けば、その丸の外と内ができるのと似ている。そしてそれは同時にできるのであり、片方だけでは存在できない。それゆえに、意味は差異であるとか、顕在性と潜在性の統一体であるとかいわれるのである。

・特に参考にしたページ

キーワード:「意味処理」

「ルーマンによれば、意味処理は、顕在性と可能性との意味構成的な差異のたえざる形式であり、意味を用いて複合性を処理することは、諸可能性を継続的に顕在化することにほかならない。意味は、その時点でその時点での顕在的なものと可能的なものとの差異としてのみ意味でありうることになる。このことは、意味がつねに不安定なものであるという洞察にゆきつく。意味の不安定性の核心は、その顕在性を保持できないことに求められる。そのつど顕在的であるものが、顕在的でなくなり、それに続く新たな顕在性に撮って代わられるからである。顕在性と可能性の差異は、時間によって変化せざるをえない。だが、こうした差異はその差異を駆使しうるシステムを前提としているのは言うまでもない。」

村中知子『ルーマン理論の可能性』,51p

意味は「現実化されたものと潜在的なものとの区別」である

例えばルビンのツボを「ツボ」として解釈する場合、ツボ/非ツボという区別の、ツボ側を私は現実化させている。ツボでも非ツボでもありうるという複雑な事態から、単純化ないし規定を行ったというわけである。

しかし、非ツボでもありえたのであり、これからもありうるのであり、こうした潜在的な地平が意味にはセットでくっついてくる。たとえば人間/非人間という区別の人間側を指示し、現実化させていたかもしれない。

このように、意味は「現実化されたものと潜在的なものとの区別」と解釈されることがある。

差異があり、一方を指示するからこそ意味が生まれるわけである。この世になんら差異がなければ、我々は何ものも意味づけできず、認識すらできない。ルーマンの重要なセリフでいえば、「『認識はいかにして可能か』という問いには『区別の導入によって』と答えることができる」という点にある。そして「いかなる区別によってか」という問いに対して、ルーマンは「システム/環境の区別」と答えるわけである。

意味や解釈、認識がなければ我々は何かが存在すると認識することができない。そこにリンゴがあるとも、あったとも、私が歩いたとも、なにもかも認識できない。何もかもが差異によって意味づけられている。

気づいている方もいるかも知れないが、ルーマンはフッサールに影響を受けている。とくに意味概念ではそうである。志向性が「なにか」への意識であったように、意味処理、意味づけ、解釈もまた「なにか」への意識なのである。

意味は現実的なもの、可能的なもの、否定的なものを指示することができる。そして指示されない側、つまり潜在的なものも同時に地平としてセットでくっついてくる。たとえばルビンの壺のように、地と図はセットであり、両者がセットであるから他方が地であると判断できるようなイメージである。

たとえばルビンの壺においてはっきりとツボに見えている場合は、ツボが顕在化しており、人の顔が潜在化している。仮に人とツボを同時に見る場合は、「人とツボ」以外の「何か」が潜在化することになる。

・特に参考にしたページ

キーワード:「区別」

「ルーマンの認識論は、オートポイエーシス論的転回と差異論的転回の両方に由来する考え方にもとづいているが、後者はもちろんスペンサー・ブラウンに影響されたものである。かくしてルーマンが、『認識はいかにして可能か』という問いには『「区別の導入によって」と応えることができる』と述べていることは意味深長である。しかし、このスペンサー・ブラウン的構想は、たんに新たな問いを生じさせるだけであった。すなわち、『認識の問題は、いかなる区別によって明確化できるのか』。この問いに答えるために、ルーマンは《システム/環境》区別に依拠する。これが意味するのは、社会的世界についての認識を私たちはいかにして獲得するのかという問題をルーマンが考察するとき、彼は基本的に、認識は環境から自分自身を分離するシステムが設ける区別によってのみ可能である、と論じているということである。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,132-133p

意味の機能とは

意味の機能:(1)可能性、偶発性へのアクセスを示す機能を持つ。(2)その反対に、可能性のうちただひとつだけのものを実現するように強制し、そのほかのものを背景に留めて限定する機能を持つ。

ただし、限定されたあとも、偶発性を接近可能な形で保持している。

・特に参考にしたページ

キーワード:意味の機能

「心的システムと社会システムにおいて意味は、過剰な可能性へのアクセス

を示し、コントロールする機能を持つ。一方で意味は、産出された可能性のうちただひとつのものだけを実現しうるように強い、その他のものを背景にとどめるように強いる。他方で意味は、アクチュアルでないものすべてへ指示として関わることを可能にする。意味は、可能なものを考慮することを可能にする。意味は、世界をアクチュアル化されていないものとして接近可能なかたちで保持し、所与のものの実現において可能なものへの指示が消失することを回避する。還元すれば、意味はシステムのなかで世界複雑性を縮減すると同時に維持することを可能にする。」

『GLU』,44p

意味選択とは

意味選択:なにかを顕在化し、顕在化されなかったもろもろの可能性を背景にとどめておくこと。

顕在化されなかったもろもろの可能性を背景にとどめておくというのはある種の「否定」であるが、ただし完全に消え去るわけではなく、潜在化であり、顕在化とセットで維持されている。

顕在化されるものは、「これであって他でないこと」が示されている。例えば世の中にはルビンの壺よりもガチガチな習慣的な認識が強く「これはどう見てもツボにしか見えない」というような固定的な考えがイメージできる。

おにぎりといえば握らなければいけないと私は固定的に思っているが、「握らないおにぎり」のようなものもでてきたりする。

例えば心から愛する異性(同性)に対面しているときに、「あなた以外の人もありうる」と考えてる人は少ないだろうし、「あなたしかいない」とその場では思っているだろう。別れた後で、「あの人以外にもいる」というような潜在性のほうに目が向くのは、とてもおもしろい。芸術の際に「この線しかありえない」と思ってしまう。動画を作成する際に、「このスライドしかありえない」と思ってしまう。

枕は近づきすぎると見えず、離れるとやっと見えるように、自分から離れた後に物事が客観的に、潜在性も含めて見えたりする。ハッとさせられるような視点をあらためてルーマンの道具はもたらしてくれる。

「これであって他ではないこと」は他であり得るというコンティンジェントな割合、潜在性を顕在化させる可能性が低い事態だといえる。

例えば「女は家で家事をする」というような古い考えに「これであって他ではない」としがみつく人も同様だろう。男が家事をすることでも機能的に等価である可能性が見えていないし、そうでなければいけない必然性もないだろう。あるいは女の潜在側に男だけというわけでもなく、ロボットが入ってくることだってありうるだろうし、LGBT関連の話にもつながってくるのかもしれない。

とはいえ、広い目で考えるとある視点では等価ではない、ある側面では逆機能であるという考察も得られるかもしれず、それらの機能をマートン的にプラスマイナスで考えて判断する必要があるのだろう。つまり、分析の範囲によってその計算は変わりうるということを考慮する必要がある。それらは経験的な調査によってわかるのだろう。

例えば仮に男と女の立場が逆になったとして、どのようなプラスがあるのか、マイナスがあるのか。あるいはそれは社会的なものがどのように作用しているのか、歴史的にどうかなどなど。単に労働的な生産のみを指標にするか、それ以外のものも指標にするかで計算は大きく変わってくる。またそうした計算がほんとうに可能かどうかも問題だろう。

キーワード:「意味選択」

「意味は、社会システムと心的システムの特別の選択形式である。ひとつの意味選択は、何かをアクチュアル化し、アクチュアル化されなかったもろもろの可能性を背景にとどめておく。選択とは、自余のすべての否定を通じてなにかをアクチュアル化することである。無化ではなく潜在化である否定が、意味作動の根本現前である。」

『GLU』,45pキーワード:「これであって他ではない」

「したがって、第二に、こうした顕在性と可能性の差異に、第二の差異、すなわち差異と同一性の差異が組み込まれることによって、じさっさいの意味処理が進行する。顕在化されるものは、こうした『差異と同一性の差異』によって、これであって他ではないことが示される。いいかえれば、意味処理はそれぞれのシステム準拠にもとづいた差異的な取り扱いを必要としているのである。意味はこの二つの差異(顕在性と可能性の差異および差異と同一性の差異)にもとづいた処理を通して、システムの諸要素の形成にとって不可欠な特性複合、すなわちシステムの他の要素との関係によってそのシステムの要素それ自体が規定される可能性を保証している。意味の自己準拠、意味のそれ以外の諸可能性の確保(リダンダンシー)と意味の諸可能性の過剰は、システムの要素が規定されるために必須の未規定性を保証しているのである。」

村中知子『ルーマン理論の可能性』,51p

「3つの意味次元」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

ルーマンによるとこのきわめて抽象的な意味概念は、さらに「3つの意味次元」へと分解できるという。

三つの意味次元(意味の複数の次元):「事象次元」、「意味次元」、「社会的次元」の三つの次元のこと。

事象次元:「これ」と「それ以外」との区別を用いて作動する意味次元のこと。例:このワインと指示すれば、このワイン以外と区別される。

時間次元:「以前」と「以後」との区別を用いて作動する意味次元のこと。1900年以前のワインと指示すれば、それ以後と区別される。

社会的次元:「他我」と「自我」との区別を用いて作動する意味次元のこと。私ではなくあなたならどのようにこのワインを味わったのか、と問うケース。

・特に参考にしたページ

キーワード:「三つの意味次元」

「ルーマンは、意味それ自体はかなり抽象的な概念であるということを自覚して、意味概念の肉付けを図る。三つの意味次元とは、事象次元、時間次元、社会的次元である。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,99pキーワード:「事象次元」

「事象次元は、『これ』と『それ以外』との区別を用いて作動する。思考されるにせよコミュニケーションされるにせよ、あらゆる意味は、『この』テーマあるいは事実についてのものか、それとも『それ以外のなにか』について分析可能である。『これ』として何が指し示されているにせよ、それは暗黙のうちに『それ以外の何か』の地平を指し示す。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,99pキーワード:「時間次元」

「……時間の意味次元は、『以前』と『以後』の区別を軸に展開する。時間次元においては、あらゆることが『体験と行為の《誰が》《何を》《どこで》《どのように》に従ってではなく、唯一《いつ》に従って整序される』。」たとえば、ワインの熱狂的愛好家たちが、フランスで最も出来の良いワインがつくれた年はいつかをめぐって議論するとき、時間の意味次元が顕在化している。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,100pキーワード:「社会的次元」

「最後に、社会的次元は、他我と自我の区別に関わっている。より正確に言えば、社会的次元は、『あらゆる意味について、他者は私とまったく同じようにその意味を体験しているのか、と問うことができるということを意味している』。自我が何を行おうと、あるいは何を体験しようと、それについて自我は、他我だったら何をし何を体験しただろうか、という観点から反省することができる。他我と自我の間に違いは当然ありえて、それは意見の一致と不一致に関する議論を引き起こすことにつながるが、いずれにしろ両者の違いは社会的意味次元でテーマ化されることになる。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,100p

3つの意味次元は分析道具として使える

3つの意味次元という分析道具:事象次元、時間次元、社会的次元という3つの次元に意味を分解し、コミュニケーションを分析する道具のこと。

あるコミュニケーションのテーマが「何」であり、「いつ」のことであり、「誰」に関するものかに着目して分析する手法である。

なんだ、5w1hという情報整理のフレームワークの単なる類似物ではないか、とも思うかもしれない。

重要なのはそれぞれの次元が「区別」に基づいていることであり、何であるかと同時に「何でないか」もセットで敏感になることを促す道具であるということである。

そのため、コンティンジェンシー(偶発性,他であり得ること)に敏感になるためのツールであるともいえる。

ただし、クリスティアン・ボルフはルーマンの意味次元に「空間次元」がないこと、社会システム理論において空間に重きが置かれていないことを批判している。

3つの次元を用いて、あれこれの可能性が顕在化されたり、潜在化されたりする。

たとえば「あるもの(x)」がリンゴでもバナナでもありうる可能性から、事象次元においてリンゴとそれ以外という区別が用いられ、かつリンゴ側が指示されることによって、リンゴという可能性が顕在化し、「他でなく、これ」の度合いが強まり、選択される。

・特に参考にしたページ

キーワード:「3つの意味次元という分析道具」

「三つの意味次元は、特定のコミュニケーションの研究への道を開くとともに、意味がどのように産出され、再生産されるのかをより具体的に分析することを可能にする分析道具と見なしうる。たとえば、コミュニケーションは、三つの意味次元をどのように活用し、どのように組み合わせるのか、という観点からコミュニケーションの研究を行うことが可能である。要するに、特定のコミュニケーションは、何(事象)、いつ(時間)、誰(社会的)に関するといをどのように扱うのか。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,100p

意味次元同士の関係とは

【ポイント】それぞれの意味次元は区別されており、ある次元が他の次元を完全に決定することはない。

ただし、お互いに相互依存関係にあり、決定はしないが規定可能性を限界づけるという。

例えば時間次元が未来であると選択されれば、事象次元もそれに関連したものが選択されうるし、また社会的次元もそれに関連したものが選択されうる。

例えば10年後の未来について話し合うときと、昨日の喧嘩について話し合うときでは、相手の立場になって考えることの内実が変化しそうだ。

遠い未来は相手の立場になることが難しいイメージがあり、より情報の素材が少なく、推測の程度が大きくなる。それゆえにテーマとされる「なにか」も具体的なものよりは抽象的なものになりやすいといえる。昨日のデートのことについて語り合うのと、将来の結婚や孫について語り合うことをイメージするとわかりやすい。

意味次元はどれも抽象的でイメージしにくいが、社会的次元は意外とわかりにくい。時間はもっと分かりにくく、フッサールの内的時間意識を踏まえているような内容なので今回は扱わない。

自己が他者の内部地平を事象次元において観察されるシステムとして指し示すと解釈すれば、なんとなく理解はできる。このあたりは社会学者のミードを思い出す内容である。ミードは他者の期待を受け入れたものであり、自我の社会性を示す部分を「客我」と呼んでいた。要するに、相手の気持になって意味づけるというような、我々が日常生活でよく行っている営みである。

ただし、他者がどういう内部地平(外部地平)を取り扱っているかは予見することが難しいという点に着目する必要がある。

お互いに相手の動きが偶発的であり、未規定であるというような状態、つまり二重の偶発性(ダブルコンティンジェンシー)を想定できる。相手の意図がお互いに潜在的なままであり、なんでもありうるような架空の状態である。

二重の偶発性をより和らげるようなメカニズムの解明が重要になる。ただし、二重の偶発性を完全に和らげると、逆にコミュニケーションがまったく生じなくなってしまう可能性がある。

二重の偶発性、つまり他者の「わからなさ」ゆえに他者へとコミュニケートするという側面があることを理解しておく必要がある。また、それと同時にまったく分からなければそれはそれでコミュニケートしにくいという塩梅も重要であり、たとえば「人間である見た目をしている」ということだけでもわかれば「完全にわからない、なんでもあり」と自己が他者を認識する可能性は低いだろう。

・特に参考にしたページ

キーワード:「意味次元同士の関係」

「しかし、3つの次元が互いに区別されるということは、それらがまったく調整されていないとうことを意味しない。反対に、観察されうるものの構成は、それらの相互依存性を要請する。というのは、ひとつの次元でアクチュアル化されるものは、他の次元での意味の規定可能性を限界づける(決定するのではない)からである。例えば、所与の状況の未来のパースペクティブが変われば、このことは、コンセンサスないし意見の不一致の可能性に対しても、現在の実現可能な事物の事象的な範囲に対しても、何らかの帰結をもつからである。」

『GLU』,49p「意味の自己準拠は三つの次元の内部で表現されているのだが、それらは、それぞれの二つの対向地平によって再特定化されることによって、その相互依存を高めている。そのかぎりで、この三つの次元の相互依存は、意味の自己準拠の脱トートロジー化に役立っている。すなわち、事象世界は、時間を非対称的に考えるように強制しているし、時間は、外部世界と内部世界との関係を複合性の落差として非対称的に考えるように強いている。」

村中知子『ルーマン理論の可能性』,123-124p

「意味が意味システムのオペレーションとして使用され、世界から情報が獲得されるそのかぎりにおいて、三つの意味次元は切り離されて現れることはできない。とはいえ、三つの次元をどのように区別するかということと、三つの次元が相互に分化する度合いは、それ自体社会的-文化的進化の初産なのであり、社会構造の変動とともに変化している。」

村中知子『ルーマン理論の可能性』,124p

3つの意味次元は社会システム理論の理解へ向けた出発点である

村中知子さんによれば、この三つの意味次元はルーマンの理論を理解するための不可欠の出発点であり、ルーマンの理論をめぐる必要最小限の理解を獲得するためにぜひとも必要とされる考察であると重きを置いている。

オートポイエーシスだなんだと難しい話を理解する前に、意味概念を抑えておくと、オートポイエーシスが意味概念と関連付けられ、理解が増すのだろう。ちなみにこのオートポイエーシスと意味概念の関連は、社会システムでいうと、「意味を通じて初めてオートポイエーシスは可能となる」ような不可避的な前提となる。そもそも環境との意味的な区別が不可能ならば、システムがあるとも言えないし、自らをシステムであるとも言及できないだろう。

・特に参考にしたページ

キーワード:「出発点」

「というのも、繰り返し強調してきたように、ルーマンは社会的なものを心理的なものと厳密に区別し、社会的なものについての理論化が社会学の固有の領域であるとする立場を貫いてきているからである。この点で、三つの意味次元の区別は、ルーマン理論を理解するための不可欠の出発点となっている。それは、ルーマン理論をめぐる必要最小限の理解を獲得するためにぜひとも必要とされる考察であると思われる。」

村中知子『ルーマン理論の可能性』,116p

境界線と無限について

このあたりはすこし深堀りしておく。

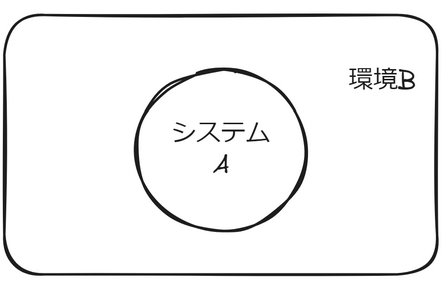

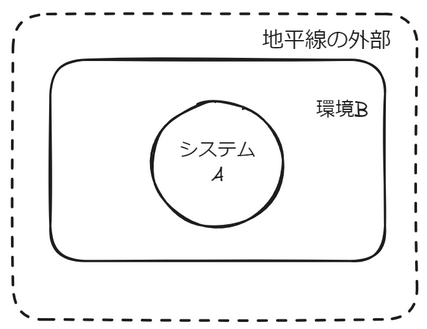

例えばシステムを円とし、その外側を環境とする(実際はこのように空間的に区切りがあるわけではない。たとえば目の前にいない人ともコミュニケーションをとることは可能)。両者が孤立して存在することはないのだから、長方形と円はセットであり、切っても切り離せない。「難しい」という対義語がなければ「簡単」という意味がよく伝わらない、アイデンティティをもたないのとすこし似ている。

例えばシステムを円とし、その外側を環境とする(実際はこのように空間的に区切りがあるわけではない。たとえば目の前にいない人ともコミュニケーションをとることは可能)。両者が孤立して存在することはないのだから、長方形と円はセットであり、切っても切り離せない。「難しい」という対義語がなければ「簡単」という意味がよく伝わらない、アイデンティティをもたないのとすこし似ている。

ここで、円の「線」は境界線である。長方形の「線」も境界線である。もしかしたら地平線の外部になにかあるのかもしれない。しかし「なにかある」と想定できるのならば、それは地平の内部にあるとしなければならない。したがって、我々が想定するあらゆるものは地平の内部にあると考えることが整合的であり、想定することができる限り、それは無限のような潜在性をもっている。

ここでいう境界線とは線のようなものではなく、いつまでも続く濃い霧のような、そういうイメージのほうが近い。イメージ的には「なにかある」という新たな想定によって環境が広がったと言うより、環境に対するシステム側の解釈が広がったというようなイメージだろうか。

我々は環境そのものを直視することはできず、システムを通してのみ解釈するしかないからである。いわば、間接的にしか環境に接することはできない。昔、雀部幸隆さんが「およそインフォメーションを欠き経験を欠く事柄について、学問的にはどんな立言も可能ではない」という無限と有限の話をしていたことを私は思い出した。

・特に参考にしたページ

キーワード:「無限」

「『直感がなければ、われわれにはいかなる客観も与えられないし、だからまたいかなる客観も総合的には認識されえない。』『直感はすべて感性的である。それゆえ直感にもとづく思弁的認識は、可能的経験の到達範囲以上に出ることはできない。したがってまた純粋な思弁的理性のすべての原則は、与えられた経験か、さもなければ、たしかに無限に与えられるにせよ、決して完結した全体としては与えられていな、そういう対象の経験を可能にすることしかできないのである([実践理性批判]),51』

「<世界とはなにか>と問うてみても同じことである。われわれの経験しうるものは『世界』の部分部分、局面局面でしかなく、『世界そのもの』はわれわれの経験の埒外にある。『私は世界全体というものを常に概念においてのみもっているのであって、決して(全体として)直感においてもっているのではない』……だが、そもそも直感(Auschauung)において与えられないものを、受容的存在者たるわれわれ人間は認識することができない。(笹部幸隆「知と意味の位相」,61P)」

「話はなかなか噛みあわなかったが、色々やりとりしているうちに、わたしに分かってきたその物理学者の回答は、大体以下のようなものだった。<自分たちは、宇宙というものを、光であれ、物質であれ、とにかくわれわれの所への何らかのインフォメーションがとどいてくるその範囲内の空間と考えている。宇宙が膨張しつつあるというのは、早い話が、いままで何もなかったと考えられていた所からインフォメーションがやってきたということであり、インフォーメーションの発信源が拡がったということである。>と。<それなら、あなたがたはやっぱり宇宙を有限なものと考えているのだ。その先は一体何なのか>と、わたしは子供みたいな質問をくり返した。<そんなことは知らない>と、相手はけんもほろろである。しばらく議論は空回りしたが、そのうち、かれはきっぱり言ったものである。<その先は何だとあなたは言うけれども、大体なんのインフォメーションもやってこない所のことについて、一体なにが言えますか?>私は黙って引きさがらざるをえなかったが、そのうち得心したものである。なるほど、それがサイエンスというものか、と。およそインフォメーションを欠き経験を欠く事柄について、学問的にはどんな立言も可能ではない。わたしはそのとき改めて、経験科学の精神とは何かについて、その物理学者から教わったのである。と同時に、物自体と現象との峻別、限界概念ないし発見的概念としての理念といったカントの考え方が──これはウェーバーの社会科学方法論の根底にある考え方でもあるのだが──、すこしは分かったようなきがするのである。(笹部幸隆「知と意味の位相」,66-67P)」

ルーマンの立場は観念論か、唯物論か

ルーマンの立場は観念論(主観のみ)でも唯物論(客観のみ)でもなく、主観に依存しない客観そのものはあるが、主観を通してしか客観そのものにアクセスできないという立場をとる。

例えるならば色眼鏡を通して世界を見ているのであり、かつ色眼鏡を我々は外すことができず、外したらなにかがあると認識することができないようなイメージである。

ただし、なにもないと観念論のように強弁するわけではない。ルーマンいわく、外部の世界(環境)が存在する理由は「認知がまさに実行されるという事実からの帰結」だという。なにものかから刺激されて、その刺激を私が解釈して(自己刺激)、認知が実行されるというわけだ。

このあたりは正直、私はあまり納得できない。結局はシュッツの立場のように、外部の世界の実在性を所与としたうえで社会学を展開しているように見えてしまう。徹底的に疑う姿勢、根源まで問い詰める姿勢はあまり見えず、超越論的主観性等にあまり興味がないのかもしれない。

ルーマンが主観/客観関係を、システム/環境関係として解釈しているという点は重要である。ただし、ルーマンにおいて主体とは心理システムだけではなく、社会システムを含む広義の概念であることに注意する必要がある。

例えば組織も主体であり、法システムも主体である。また、人間は心理システムと生命システムの集合体であり、システムではないという点に注意する必要がある。

・特に参考にしたページ

キーワード:「観念論」、「唯物論」

「ルーマンの構築主義は現実の否定ではない。たんに現実はつねに観察者がつくる建築物を通じてしか私たちにあらわれることはないと言っているだけである。これはルーマンの構築主義的なプログラムが、観念論と実在論の両方の立場と異なる点でもある。実在論は、一切の観察者と無関係に現実が存在すると主張する。観察論は、現実とはたんに精神内に現象するものであると主張する。これに対してルーマンは、現実は存在するが、私たちはそれに直接アクセスすることはできないと主張する。現実は、観察者がつくる建築物を通じて現象する。そして、この建築物は、『現実』とまったく同様に現実的である。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,136p

3つの意味次元は、リアリティを理論を通して解釈する道具である

村中さんによれば、3つの意味次元は、リアリティを理論を通して解釈する道具であるという。

今目の前に、確実に何かが、生々しく現象している。確実に何かを体験しているのだが、それを言葉にしたり、理解することが難しいときがある。そういう場合に、リアリティを解釈する道を、その何かをなにものかの区別によって解釈しているという視野を、私たちに与えてくれる。

こういう言い方をすると、カール・マンハイムの相関主義、すなわち可能なかぎり視野を広げるという営みと重なってくる。

特定の時間や事象、自己認識に縛られない、他にもあっただろうか、と問う姿勢、他の時間ではどうだろうか、他の人ならどう思うかという柔軟な視野を広げてくれる。

・特に参考にしたページ

キーワード:リアリティ

「社会学がいやしくも経験科学であるからには、リアリティから得られたデータをてかがりとして陳述を点検するという要請はいずれにしても放棄しえない。これが社会学理論の刷新をめざすルーマンの出発点である。理論とリアリティの連関性の担保がまずは確認されている。ルーマン理論が極度の抽象性をもち、現実から遊離した理論であると誤解されているので、この点はとくに強調しておかなければならない。だが、理論がリアリティと連関せざるをえないからといって、そのことからただちに社会学の対象領域の独自性や科学の一分野としての社会学そのものの統一性が根拠づけられるわけではもちろんない。理論がリアリティと連関しているのであれば、むしろ理論として問われるべきは、そうしたリアリティとの連関を点検する理論の役割であろう。というのも、リアリティとの連関を確保するものが、ほかならぬ理論であるからだ。当然のことながら、いかなる科学的営為といえども、理論(差異図式)に依拠しないでは、リアリティを把握できないからである。」

村中知子『ルーマン理論の可能性』,64p「時間次元は、意味システムにとって、過去と未来の差異を考慮に入れてリアリティを解釈することにほかならない。時間次元においても、事象次元と同様に、二つの地平、すなわち、過去と未来の地平が形成される。」

村中知子『ルーマン理論の可能性』,118p

個性と社会的次元の関連

人間が個別的(個性的)になり、多くの選択が見いだせるようになると、社会的次元の調整はますます難航するという。

最近ニュースで「失礼なキャラ」が他人とのコミュニケーションにおいて衝突し、話題になっていた。明らかにあの「失礼なキャラ」は個性であると見なされていただろう。だからこそ番組で引っ張りだこであったわけだ。しかしあまりにも個性的すぎると、他の人(他我)の気持ちを考えないことへ繋がっていく。

他の人の気持ちを考えすぎても自分を押し殺すことになり、非個性的になる。個性的であることに価値があると見なされつつも、個性的になれば価値がないと見なされるケースがある。

個性的であることと、他の人の気持ちを考えることを両立しうるようなあり方で調整を行っていく必要があるのだろう。

たとえば明らかに人を傷つけるような範囲で個性的であろうとするのではなく、その範囲外で個性的であろうとするような調整が必要になる。

重要なのはその見極めであり、全体性を見つめる能力だろう。失敗を通して学習して人間は覚える場合もあるが、あまりにも大きな失敗の場合、許されないのかもしれない。

・特に参考にしたページ

キーワード:個性

「社会的次元は、一つのモナド的な主体の意識に還元することはできないことを基盤にしつらえられ、その独自性が現れる次元だということができよう。人間が個別的(個性的)になり、多くの選択が見いだせるのなら、この社会的次元の調整はますます難航するにちがいない」

村中知子『ルーマン理論の可能性』,120p

「なんでもあり」か?

事象次元、時間次元、社会的次元のそれぞれは、際限のないものとして現れている。

原理上は「なんでもあり」だが、現実では「なんでもあり」ではなく、一定の選択肢に絞られていることが多い。つまり、「構造(予期構造)」によって選択が安定化されている。もちろん、その選択肢外に抜け出すことは可能だが、容易ではない。

例えば「それ」は同じ程度に豚でも牛でも鶏でもありうる、ということが実際にはないケースがある。

たとえばある国では「それ」は豚で決してありえず、鶏である可能性が高い、というようなことがある。だからこそ、その国の人への贈り物では「なんでもあり」ではなく、一定の制約を受け、「ある範囲の中のなんでもあり」に落ち着く。どういう構造かは、システムごとに変わる。

このことは人間がいったん文化の中で学習したもの、染み付いたもの、認識の枠組みを変えることが難しい事態と似ている。また、そうであるからこそ社会が安定するのかもしれない。

G・ベイトソンで言えば学習1レベルは変わるかもしれないが学習2レベルは容易に変わらず、なんでもありではなく、ある一定の範囲のなんでもありなのである。たとえば「お金になるならなんでもあり」というように、ある範囲の営みに限定されている。ここで重要なのはある要素が固定されているというより、その要素の結びつき方が固定的になっているということである。集合論的な言い方をすれば、メンバーではなくクラス自体が固定的なのである。

・特に参考にしたページ

キーワード「なんであもり」、「ランダム」

「社会システムは他でもありうる選択を、つまり、必然でもなければ不可能でもない選択を、行う。ただし、別の選択もありえたという事実は、別の選択肢すべてが同程度にありえた(サイコロを振る場合のように)ということを意味するわけではない。社会は、進化によって生成し多かれ少なかれ安定化する一定の社会構造によって特徴づけられていることを、社会学者たるルーマンははっきりと自覚していた。多かれ少なかれ安定化するということは、可能な、あるいは少なくとも一般的に受け入れられる、観察様式は限定されるということである。これは認識論にもあてはまる。つねに一定の社会構造が存在し、それが可能な選択の範囲を限定しているということは、たとえ観察者が異なった真理を自ら生み出すにしても、それらの真理がまったくランダムだということではない――したがって、相対主義の証拠でもない――ということである。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,137p

「第二次観察」という道具

ルーマン第三段階

クリスティアン・ボルフはルーマンの理論活動を三段階に分けている。ほとんどの人は二段階に分けるので、この分け方は面白かった。

ルーマン第一段階(~1984):機能主義の段階。従来の機能主義を改め、よりコンティンジェンシーに重きをおくように整備した。特に、マートンのように機能を因果の一種と考えるのではなく、機能の一種として因果を考えたところが重要になる。

ルーマン第二段階(1984~1980年代後半):オートポイエーシス論的転回の段階。

有名な『社会システム理論』という本がちょうど1984年に出版された年を起点とするものである。オートポイエーシスは元々は生物学者のマトゥラーナ(1928-2021)とヴァレラ(1946-2001)によって考えられたものである。

主に生命現象の記述のために用いられた概念だったが、ルーマンは社会現象を記述するために用いた。このあたりから社会システムにおいて「コミュニケーション」をより重視するようになったという。これ以前はサイバネティクス的な考え方を基本として社会システムを考えていた。

ルーマン第三段階(1980年代後半~):認識論的転回の段階。ボルフが付け加えた段階。

ボルフによると、1980年代後半以降、「観察」、「区別」、「再参入」、「パラドクス」などの概念を軸に議論が展開され、それらの概念を元に「認識論」が重視されるようになっていったという。また、それらの概念はスペンサー・ブラウンの『形式の法則』のなかで用いられる述語と関連しているものだという。

・特に参考にしたページ

キーワード:ルーマン第三段階

「ルーマンの膨大な社会学の著作の中に、いくつかの段階を区別することは可能である。よくなされるのは、ルーマンの著作を二つの主要な部分にわけることである。第1段階は、機能主義という概念と結びついている時期で、彼の最初期の著作から、一九八四年に『社会システム理論』で大きな注目を集めるまでの時期である。『社会システム理論』は第二段階の始まりを告げる著作であるが、この段階と結びついている概念はオートポイエーシスであり、この段階の始まりを特徴づけているのは、基礎的な社会的事実としてコミュニケーションに第一義的重要性を認めるようになったことである。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,39p

「このように、ルーマンの著作を機能主義の段階とオートポイエーシスの段階に分割することにはお墨付きが与えられているわけだが、他方でこの分割は一九八四年以降に公表された著作の内部で、何点か複雑な変化が起こっていることを覆い隠す。したがって、私は、ルーマンの著作を十全に理解するために、第三の段階について語ることが有意義であると主張したい。つまり、『社会システム理論』の後に公表された著作を綿密に検討してみると、オートポイエーシスという一般的枠組みは維持しつつも、一九八〇年代以降、彼の理論が新しい方向に向かったことは明らかである。この時期、彼はますます観察という概念に関心を抱くようになり、この概念を核とするまったく新しい語彙を発展させた。この新しい関心によって、認識論的問題が重視されうようになったが、ルーマンはこうした関心の一環にして、古い理論的概念を観察に関連する述語で言い換えていった。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,40p

存在論から認識論へ

認識論(エピステモロジー,認識型):グレゴリー・ベイトソンによると「個々の生物または生物の集合体がいかにしてものごとを知るのか、考えるのか、決めるのかを考察するのか」という科学的な面と「知る過程、考える過程、決める過程に必然的な限界その他の特徴を考察する」という哲学的な側面にわけられるという。

端的に言ってしまえば、物事の考え方、枠組み、型、パターンのことである。

ボルフによればルーマンは「存在論から認識論への転換」をもたらしたという。要するに、「世界とは何であるか(what)」という存在論から、「世界をどのように観察しているか(how)」という認識論への転回を主張したというわけである。これが第三段階のルーマンの主な傾向である。例えば社会システムはコミュニケーションシステムである、オートポイエティックシステムである、というのは存在論の領域である。

問題はその内実であり、社会学において認識論的アプローチをとるとはいったいどういうものなのか、どういう成果があるのかという点である。

たとえば従来の社会学者は(ルーマンは特にハーバーマスなどの批判理論家を想定している)、社会的世界の成り立ちはかくかくしかじかであるということから出発して、そういう社会は非正統的である、不公正である、抑圧的である等々と批判可能であると考えるという。

例えば〇〇主義社会は〇〇であり、〇〇がよくない。したがって〇〇主義的な理想をよしとする社会に移行するべきであり、そのためには討論が欠かせないなど。

ルーマンはそうした存在論的な考えを元にした批評よりも、「観察者たちが社会の成り立ちをどのように観察しているのかを批判的に観察すること」を推奨しているという。いわば認識論的批評である。

つまり、認識はいかにして成り立つか、という認識論的アプローチを社会に取り入れるというわけである。

※認識論については、以前の記事を参照

・特に参考にしたページ

キーワード:「存在論」、「認識論」

「ルーマンによれば、現実へのこうしたアプローチの仕方は、彼の用語で言えば、一次観察に等しい。つまり、世界とは何であるかということについての一種の(存在論的)観察である。ルーマンは、社会批判のためのベンチマークとなるような『真の』社会像を手に入れられるという考えに、ほとんど共感しない。存在論的観察はどのようなものであれ、意義を唱えることが可能であるとルーマンは考える。こうした理由から、ルーマンは、一次観察から二次観察への転換を提唱する。つまり、他の観察者(たとえば批判的社会学者)がどのように観察するかを観察することである。ルーマンによれば、これによって存在論から認識論への転換がもたらされる。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,34p

不適切な理論/適切な理論

私が印象に残ったルーマンのエピソードで以下のようなものがある。

ハーバーマスなどにルーマンの概念は積極的な政治関与などを鼓舞するものでも、批判を展開するような理論でもないと批判されていた。それに対してルーマンは「不適切としか思えない理論的基盤にもとづいた規範的な政治プログラムを広めることよりも、理論を刷新することの方がはるかに重要だ」という趣旨を述べていたらしい。これはデカルトの「方法なしでやるくらいなら、真理の探求をまったく企てないほうが、はるかにまし」と重なるものがあって面白い。

また、たとえ理論ができあがったとしても、それがただちに「具体的な処方箋」を提供するわけではないという。

一方で、不適切な理論で経験的分析を行った場合、なにかしらの「有用な成果(処方箋)」が得られる場合もあるという。しかしここで大事なのは、適切な理論は「有用な成果をもたらす可能性を高めることができ、とりわけ無益な興奮をもたらす可能性を低めることができる」という。

たとえば論理学や数学にある程度習熟していれば、足し算を間違えずに経済において失敗することは少なくなるのと似たようなものなのだろう。例えるならヒビの入ったボトルではどんな液体を入れてもこぼれてしまうのと似ている。

たしかに数学や論理学を知らなくとも、たまたま経済がうまくいくこともあるかもしれない。しかし知っていたほうがより精確な分析が可能になり、騙される可能性も減る。あらゆる営みの分析の土台となるような学問が大事だ、という姿勢はフッサールの現象学とも重なってくる。もちろんルーマンは社会学という限定的な営みの土台に特化して考えたわけだが、それでも十分広い。

特に重要なのは「無益な興奮をもたらす可能性を低める」という箇所だろう。おそらくは人間中心的でイデオロギー的な熱狂に突き動かされているようなケースを想定しているのだと思う。

〇〇思想は正しく、これにもとづいて社会学を利用する、経済がなによりも中心であるというような何かを中心であるとする絶対化が生じやすくなりそうだ。ジンメルならば一種の社会学的悲劇とも表現しそうな事態かもしれない。あるいは容易に規範的なものを無意識的に峻別せずに学問に持ち込んでいるような事態を想定すると考えれば、ウェーバー的である。

【基礎社会学第七回】ゲオルク・ジンメルの「社会学的悲劇」について学ぶ

【基礎社会学第四回】マックス・ウェーバーの価値判断や価値自由とははなにか?

・特に参考にしたページ

キーワード:「無益」、「処方箋」

「ルーマンは自らの理論化によって何らかの政治的運動が盛り上がるようなことは考えていなかった。ルーマンの野心はあくまでも科学的なものであり、より厳密に言えば、理論的なものであった。ルーマンからすれば不適切としか思えない理論的基盤にもとづいた規範的な政治プログラムを広めることよりも、理論を刷新することの方がはるかに重要だ、というのがルーマンの言い分である。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,30p「(ルーマン)『理論に主導される分析に対しては、いつでも『実践との結びつき』が欠けていると避難することが可能である。そうした分析は、誰かに処方箋を提示したりはしない。ただ実践を観察し、もしも人々が事を急ぐあまり修正を必要とする観念にもとづいて行為している場合には、いったいそれがどれほど役に立つのかと、折に触れて問うだけである。もちろん、修正を必要とする観念にもとづいて行為する場合でも何らかの有用な成果が得られる可能性は否定されない。しかし、そうだとしても理論には相変わらずつぎのような意義があるであろう。すなわち、よりよく統制された方法にもとづいて考えを構築するならば、有用な成果をもたらす可能性を高めることができる――とりわけ、無益な興奮をもたらす可能性を低めることができる、という意義である。』」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,30-31p,孫引き

ルーマンにおける「観察」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

では、ルーマンのいう認識論的アプローチとは具体的になにか。ルーマンはまず、観察概念に注目する。

観察:区別を用いて、その区別のいずれか一方を指し示す、そういう特殊な作動形式である。

例:フルーツの山盛りを見てリンゴを指し示すとき、リンゴと/リンゴ以外という区別が用いられ、かつリンゴの側が指示されているようなイメージ。区別と指示は二段階の過程ではなく、同時に行われているという。

我々は通常、リンゴの意味は「食用である赤い果実である」というような指し示される側のみを想定してしまう。

しかしルーマンの使い方において意味とは「現実的なものと可能なものとの差異の統一体」である。つまり、指し示されていない側もセットで、意味なのである。

例えば林檎の意味は「食用である赤い果実である」と同時に、そちら側でない「可能なもの(潜在的なもの、機能的に等価なもの)」が含まれている。

例えば黒い果実は指示される外側にあるかもしれないが、しかしいつか黒い果実も林檎の意味として用いられる可能性もある。しかしいずれにせよ、我々は顕在的に、明らかなかたちでどちらかを指示しているのであり、意識的であるのは指示される側であり、その指示される側を観察している。大事なのは区別(指示、非指示の両方)によってはじめて観察が可能になるという点であり、指示される側だけがあっても観察はできないという点である(そもそも孤立した指示される側だけなどない)。

・特に参考にしたページ

キーワード:「観察」

「観察とは、区別を用いて、その区別のいずれか一方を指し示す、そういう特殊な作動形式である。システムが区別に基づいて作動し、情報を獲得し、処理することができるときは、つねに観察が関わっている。それは意味構成システムに固有の作動様式であり、システムが、そのつど現実化したデータに関して、さらなる可能性を示すことを可能にする。観察についての以上の定義はきわめて抽象的であり、人間との結びつきや視覚との結びつきを想定していない。」『GLU』,138p

ルーマンにおける「一次観察」と「二次観察」

さらにルーマンは一次観察と二次観察のふたつに観察をわける。

一次観察:世界とは何であるかということについての一種の存在論的観察のこと。

例:「あの人の主張は、道徳的に間違っている」と私が述べるケース。

二次観察:他の観察者がどのように観察するかを観察すること。

この「どのように」とは、特に「どのような区別を用いているか」と言い換えることができる。たとえばある観察者が「〇〇はおかしい」と主張していることを観察する場合、それは道徳的/非道徳的という区別なのか、論理的/非論理的という区別なのか、どういう区別をつかって判断しているのか、観察しているのか、どちら側を指示しているかなどを観察する営みである。

観察者のみを観察するという点で、一次観察との違いがある。一次観察は観察者のみではなく、存在論的な対象などを主に観察するからである。

たとえば「リンゴを観察する」のが一次観察であるとすれば、二次観察はリンゴを観察しない。リンゴを観察する観察者が、どのようにリンゴを観察しているかを観察するのである。ルーマンいわく、二次観察も区別を用いる以上一次観察の一種であるが、この点で区別することができるという。ルーマンの言葉を使えば「あなたが見ないものを私は見る」という事態である。

・特に参考にしたページ

キーワード:「一次観察」、「二次観察」

「ルーマンによれば、現実へのこうしたアプローチの仕方は、彼の用語で言えば、一次観察に等しい。つまり、世界とは何であるかということについての一種の(存在論的)観察である。ルーマンは、社会批判のためのベンチマークとなるような『真の』社会像を手に入れられるという考えに、ほとんど共感しない。存在論的観察はどのようなものであれ、意義を唱えることが可能であるとルーマンは考える。こうした理由から、ルーマンは、一次観察から二次観察への転換を提唱する。つまり、他の観察者(たとえば批判的社会学者)がどのように観察するかを観察することである。ルーマンによれば、これによって存在論から認識論への転換がもたらされる。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,34pキーワード:「あなたが見ないものを私は見る」

「社会の『実態』はこうであるというふうに何らかの社会構造を批判する代わりに、二次観察のパースペクティブが必要なことと見なすのは、社会問題や重大事とされることがどのように構成されるのか、その構成のされ方を評価することである。この二次観察への以降は、フランクフルト学派の意義をめぐって開催された大会においてルーマンが行った論争的講演の背景にもなっている。その講演は『あなたが見ないものを私は見る』という題で活字化された。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,35p

二次観察の目的

【ポイント】二次観察の目的は「いかなる観察にもつきまとう盲点の問題を扱うすべを提供すること」にある。

ルーマンによると、観察をするその瞬間、当事者の区別は見えなくなるという。ボルフのたとえでいえば「何かを凝視する目は、その凝視の最中、自分自身を見ることはできない」という。

では、自分の一次観察を二次観察すればいいのではないか、と思うかもしれない。

しかしこれもボルフの喩えのように、二次観察しているときの区別がみえない。さらに三次観察が必要であり・・・と無限に続くわけである。この話はフッサールの時間論において、原印象(生き生きとした現在)そのものを捉えることができないという話にすこしにているのかもしれない。我々は想起において再生するしかなく、ある種の隔たりがある。しかし他者への観察は、ちょうどその瞬間を捉えることが、時間的には可能なのだろう。

たとえば私がある主張を気に入らないと観察したとする。その観察を観察して、あれは道徳的な区別を使っていたかもしれないな、と自己分析する。

しかしなぜ私は道徳的な区別を使っていたと分析できたのか。つまり、その区別(1)を指示した区別(2)があるはずである。さらに、その区別(2)を指示した区別(3)があるはずである。このように論理的には無限に遡及することになってしまうのだろう。

ところで、他者の観察の差異の区別がどうして私にわかるのか、という点で疑問が生じる。

・特に参考にしたページ

キーワード:「盲点」「ルーマンが二次観察を優先する理由の一つは、それが、いかなる観察にもつきまとう盲点の問題を扱う術を提供することである。ある人が区別を設け、もう一方の側ではなく一方の側を指し示すとき、その観察者にはっきり見えているのは、指し示された側だけである。(二つの側をともなう)区別の形式は、観察者にとって盲点になっている。たとえば、もし私が、◯◯氏は道徳に反する政治プログラムを提案していると言えば、この観察には、私が用いている区別の形式は見えていない。

何かを観察している瞬間は、観察者には、自分がいかなる区別の形式を用いているのかを見ることができない。もちろん、この最初の区別の形式も新たな観察によってならば観察することができるが、その新たな観察もまた新たな盲点を生み出しそれを観察できるのはまた新たな観察だけで……というふうに同じことの繰り返しである。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,129p

ルーマンにおける「外部からの観察」と「自己観察」の違い

ルーマンは「外部からの観察」と「自己観察」を分けている。

そしてそれぞれの自己準拠システムは閉鎖的でありゆえに、外部から正確に見定めえないという。それゆえに、外部からは推論するほかないという。要するに、他の人の心理システムでどのような区別が使われているかは、結局は推論に留まるということである。

たとえば村中知子さんは「自己観察は認識を獲得するための特権的方法であるわけではない」という。あるシステムが閉鎖的であり、他者からは推論できないからといって、あるシステムが自分を観察するという自己観察のみが妥当で正しい、盲点のない観察が可能になるというわけではないのである。

かといって「他者のまなざしをとおした観察」もまた妥当で正しいとは限らず、また原理的に、推論する他ないという点で盲点がある。どちらかが特権的な観察というわけではなく、どちらも独自の盲点があるというわけである。その意味では、相補的なのかもしれない。

・特に参考にしたページ

キーワード「外部からの観察」

「第四に、どんなシステムのそのシステム内で要素を再生産せざるをえない閉鎖的システムであるということから導きだされるのは、それぞれのシステムで統一体としての機能をいとなんでいるものについては、外部から正確に見定めえないがゆえに、推論するほかない、という帰結である。たとえば、外部からいくら影響を与えようとしても、その影響を考慮するかどうかは、そのシステムの特権的な管轄事項であり、かつそれがどう処理されたのかをわれわれは十全には知りえない。できることはと言えば、さまざまなデータからそれを推定するのみである。

このことは、システムの外部からなされる観察がつねに遭遇せざるをえない、一つのアポリアを浮き彫りにする。すなわち、そのアポリアとは、外部からの観察は、観察されるシステムの差異図式ではなく、観察するシステムの差異図式にもとづいていること、その結果、観察する側の観察と観察される側の観察とはつねにくいちがいうること、これである。少なくとも社会科学がこうした観察に依拠している以上、自己準拠概念の自覚とその理論への取り入れが一種の爆薬であることはみやすい事実であろう。社会科学的認識がよって立つその基盤に自己準拠概念はゆさぶりをかけている。」

村中知子『ルーマン理論の可能性』,39pキーワード「自己観察」

「たとえて言えば、自己観察は認識を獲得するための特権的方法であるわけではない。そうではなく、自己準拠の独自性は、『自己』を別の自己に取り替えるわけにはいかないということに存している。だが、このことから自己は自己以外のものには接近不能な方法で、他のなによりも自己によりよく接近しうる、ということになるのなら、他者のまなざしをとおした観察はことごとくその意味を失ってしまわざるをえない。観察の観察への途は閉ざされてしまうというわけだ。もしそうであるのなら、じつのところ再帰について語る意味もなくなってしまうだろう。そうではなく、再帰理論とは、自己準拠が自己にのみ回帰的に循環することからいかに脱出しているのかを見定めて理論化するという問題に明確に焦点を定めている。ルーマンのみるところ、すでに指摘したように、これまでの考え方は自己準拠問題を解決不能なトートロジーとみなし、それを回避することにあった。ルーマンはまさにその反対の途を模索する。すなわち、それは、逆に再帰の循環を進展させ、そのことによって、複合的なシステムの作動において同時にたえず進められている自己観察がシステムの複合性により適合的になりうるチャンスを組み込むことなのである。自己描画を相対化することが、自己描画の使用をコントロールするさいの出発点となるのである。」

村中知子『ルーマン理論の可能性』,89p

「自分の区別をほんとうに客観的に自己反省することができるのか」

- 自己観察では、その観察の瞬間は区別の内、指示されていない側が盲点となってしまう。

外部観察では、1における区別の指示されている側だけではなく、指示されていない側を推論することができる。ただし、推論であるという点で盲点である。

正直な話をすれば、わかったようなわからないようなモヤモヤがある。

自己観察でも、自分はあのときあの区別をしていたな、と反省することはできるのではないか、と思ってしまう。たしかに無限遡及するかもしれないが、それが他者観察とどの程度違うのか。たとえば「〇〇が気に入らない」という観察(1)を自己観察(2)して、「私は道徳的区別を使っていた」と観察するとする。そして他者も観察(1)を観察(2)して、「あいつは道徳的区別を使っていた」と観察するとする。この場合、両者の判断は機能的に等価なのか。

問題になるのは「自分の区別をほんとうに客観的に自己反省することができるのか」という点である。

自分に染み付いてる(あたりまえの)ものほど人間はわからなかったりする。だからこそ人は自分が病んでいるときにその原因が明確にわからず、カウンセラーや医者に他者に頼ったりするのだろう。

他者からの観察のほうが客観的で冷静な推論が可能ではないか、という点は理解できる。自己観察の盲点を補完する形で観察が行われると解釈することができる。

ただし、他者観察には別の盲点、相手の心は完全には知りえないという盲点もあり、他者観察が自己観察よりも総合的に優れていて、特権的地位をもつというわけではない。ルーマンの思想には「中心がない(対等)」という傾向がある(例えば芸術システムも法システムも経済システムも対等)。

次に、そもそも社会学者は「自らの行い」を観察するというより、「他者の行い」を観察することのほうが多い。たとえば貧困問題は自分の行いだけを観察して、反省して解決できる問題ではないだろう。自己のなにかに還元できない、創発的な現象だからだ。なによりも他者を観察する必要があるだろう。

その場合に、「困窮者(人間)」であるとか「資本主義(制度)」とか、「貨幣(者)」だとか、そうした存在論的な対象にばかり目を取られるよりも、他者たちがいかなる区別で物事を意味づけ、その結果としてある現象が生じているという点に着目したほうがいいのではないかとも思える。世界に不幸な人がいると仮定して、なぜ彼らは自分(相手)が不幸であると意味づけるのか。

ボルフによると、「ルーマンは、社会的世界は何であるかのように見えるか(たとえば統計データにもとづいて)ということを記述するよりも、観察者がそれをどのように観察しているのかを観察することによって社会的なものを記述するように社会学者を促している」という。

目的は「社会的なもの」を捉えることであり、単なる特定の心理システムに還元されるような何かや、単なるデータではないという点も重要である。そもそも単なるデータなどなく、データである以上、不可避的に意味づけされている。解釈や意味づけ、すなわち区別が関わる前の生のデータ(センスデータ)なるものに直接的に接近することはできない。

たとえば区別が所有/非所有から、支払い/非支払いへと変わったということを観察する場合は特定の個人には還元できないだろう。つまり、「社会システム」を記述する必要があり、そして「社会システム」と「心理システム」との関連(相互浸透)を扱う必要があるのだろう。

そうであるのなら、特定の一人の他者を観察するだけでとどまるわけにはいかないだろう。また、他者を観察する際の知識も多分に必要になる。これは経済的なコードに関連して判断が行われている、といえるようになるためには経済の知識が必要になるかもしれない。その意味で、やはり複数の団子に精通しておく必要がある。串だけあっても役に立たない。

・特に参考にしたページ

キーワード:「『何』から『どのように』(what→how)」

「最後に、彼の理論活動の第三段階におけるルーマンの社会学に対する主要な貢献は、二次観察を強調したことである。この転換は、認識論的問題に対するルーマンの関心が次第に高まったことと関係しているが、同時により現実的な社会学的含意を有してもいた。もっとも重要なのは、二次観察の理論は、社会学者に観察の焦点を『何』という問いから『どのように』という問いに転換するように促す方法論的プログラムを導入することである。つまり、ルーマンは、社会的世界は何であるかのように見えるか(たとえば統計データにもとづいて)ということを記述するよりも、観察者がそれをどのように観察しているのかを観察することによって社会的なものを記述するように社会学者を促す。より具体的には、この方法論的プログラムは、『観察している観察者は誰なのか、その観察者はどのように、つまりいかなる区別にもとづいて、観察しているのか』と問うのである。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,290p

社会学はなぜ必要なのか

佐藤俊樹さんは、社会学が必要な理由として「別様に考えることの意義」を挙げている。

ここまで聞くとルーマンのコンティンジェンシー(偶発性)と同じである。さらに佐藤さんは「当事者が熱意も知識もあるからこそ解決できなくなった問題ならば、当事者でない社会学にも考える余地がある。自分で自分の首を絞めている人がいれば、自分で絞める必要はないよ、とはいえる」と述べている。

なるほど、たしかにそれは面白い考えだと思った。と同時に、これはルーマンの二次観察と重なる考え方である。

社会問題はつねに発生しており、そしてその多くは「当事者」によって解決されている。例えばAとBが喧嘩したら当事者で仲直りをするのもその例である。ただし、当事者では解決できないような事象もある。ただの喧嘩ですら当事者では解決できない場合がある。これを「当事者に熱意や知識があるからこそ解決できなくなった問題」と置き換え、社会学者はそうした当事者たちを二次観察して、彼らの区別を明らかにし、その区別がどう作用しているか、どのような組織が、構造が関連しているかを分析したりすることができる。

ルーマンの考えではよく「AにもかかわらずB」ではなく、「AゆえにB」という発想の転換がよく出てくるから面白い。

たとえば「不確実ゆえにコミュニケーションが生じる」、「閉じているゆえに開いている」というのもその例である。ラディカル構築主義的な考え方であり、佐藤さんの言葉で言えば「常識をうまく手放す」発想法のひとつなのかもしれない。われわれの常識では「AにもかかわらずB」とすら驚くことがない。驚いたうえで、あえて、その驚くべき関係が納得のゆく関係へと変化していくプロセスを明らかにしていくことが面白い。そういう発想で説明がされていくと、「なるほど」と目から鱗が落ちることが多い。

・特に参考にしたページ

キーワード:「社会学」、「当事者」

「…別様に考えることの意義だった。ある事態はAのように考えられているが、Bのように考えることもできる。そういう複数性は、人が生きていく上でとても大事なのではないだろうか。」

佐藤俊樹『社会学の方法』,407p

「つまり、社会問題に最も熱意をもち、知識をもっているのは当事者たちである。だとすれば、社会学者の前に現れる『社会問題』は、たんなる社会問題ではない。それこそ社会学的にいえば、社会問題はつねに発生し、そして当事者たちによってたえず解決されつづけている。そのなかで、当事者が解決に失敗したものが、社会学者の前に『社会問題』として出現してくる。そんな課題をどうやって解決できるのか。」

佐藤俊樹『社会学の方法』,407p

「私はその答えを一つ見つけた。もちろんこれにも並行者や先行者はたくさんいるだろうが、とりあえず一つは見つかった。それは、当事者であるがゆえに解決できなくなることがある、ということだ。そうした問題であれば、社会学者も役に立つ。当事者が熱意も知識もあるからこそ解決できなくなった問題ならば、当事者でない社会学にも考える余地がある。自分で自分の首を絞めている人がいれば、自分で絞める必要はないよ、とはいえる。」

佐藤俊樹『社会学の方法』,408p

参考文献リスト

今回の主な文献

・絶対に必要だと感じた本

クリスティアン・ボルフ「ニコラス・ルーマン入門」

一番わかりやすい。おすすめ。具体例が多く、難解な言い回しが少ない。初学者には必須文献。この本を出発点とすれば、ルーマンを学びたいと思えるようになるかもしれない。ワクワクさせる記述と用語をきちんとわかりやすく説明していく作業が両立できている書籍はきわめて稀であり、貴重だ。

これ以外の本は「説明する範囲は細かく広いが分かりにくい、ワクワクしない」、「わかりやすい、ワクワクするが説明する範囲が狭い」というパターンが多かった。

・必要だと感じた本

井庭崇『社会システム理論』』

序章の社会システムに関する説明が他のどの文献よりも分かりやすく、具体的で、図もあり、そして小難しくない。なによりも「使えそうな」ワクワクする内容である。

ただし、序章以外は直接的、説明的にルーマンが扱われることは少ない(他の章はほとんど対談形式である)。対談では特に1章の宮台真司さんとの対談内容が面白かった。

ルーマンを学ぼうか迷っている、前段階の本としては一番適切だろう。この本がなかったら私は社会システム理論を学ぼうとしなかったかもしれない。

佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」

衒学的な表現が少なく、かつ、以前の社会学者(ウェーバー、ジンメル、パーソンズなど)に関連付けて具体的に説明されているのでわかりやすい。初学者(大学生など)に対してなんとか理解してもらおうという意図が見える。この本はルーマンを学ぶというより、社会学を学ぶために必読だと感じた。

ルーマンに特化した本ではない(ルーマンへの言及のページ数は比率的に高いが)。ルーマンの用語を教条的に逐一説明していくという内容ではなく、ルーマンの言いたいことはこういうことだ、こういうところはいい、ここはおかしいというような批評が中心となる。

村中 知子『ルーマン理論の可能性』

昔の本によくある衒学的な表現が多いが、ルーマンの基礎用語の理解を詳細に促してくれるいい本だった。何回も何回も精読する価値がある本である。

社会学の初学者と言うより、ルーマンを知らない社会学者(学者)に向けているような印象を受ける。

ルーマンの用語を逐一、深く慎重に説明していくという内容である。正直にいって難しいが、しかし意味不明ではなく、頑張ればわかるかもしれないというような明るさをもつ難しさである。

クラウディオ バラルディ (著), 土方 透 (翻訳) 「GLU: ニクラス・ル-マン社会システム理論用語集」

クラウディオ バラルディ (著), 土方 透 (翻訳) 「GLU: ニクラス・ル-マン社会システム理論用語集」

各単語が説明されている。辞典的につかえる。しかし、『ニコラス・ルーマン入門』を読んでいた時に感じたワクワクはほとんどなく、きわめて分かりにくい説明であり、具体例も比喩も欠けていると感じた。頭が良い人からすればこうした説明は簡潔で理路整然であると言えるのかもしれないが、頭の悪い私からすれば何倍にも薄めて薄めて繰り返し繰り返し具体的に、比喩的に、冗長に、ワクワクさせつつ教えていただかなければ理解できない。

結局は全体的にある程度理解していないと部分を単独で参照しても歯が立たない。確認用のレファレンスであり、この一冊のみからなにかを理解しようとすると泥沼に陥りそうだ。この本からルーマンを学ぼうとすると、学ぼうとする気力が失せる。

しかし、あらかた基礎を理解した後でこれをパラパラと読むと、こういうことだったのかという発見や整理的な知見がちらほら出てくるようなイメージである。無愛想な人間が慣れると時折親しみを見せ始めるような、そういう本であり、私は実はこの本が好きだ。

ゲオルク クニール (著), アルミン ナセヒ (著), 舘野 受男 (翻訳),「ルーマン 社会システム理論 [「知」の扉をひらく]」

ゲオルク クニール (著), アルミン ナセヒ (著), 舘野 受男 (翻訳),「ルーマン 社会システム理論 [「知」の扉をひらく]」

私はまだ購入していないし読んでいない。各所でおすすめされることが多い。是非購入したいが、中古で価格が下がるのを待っている。

・応用的な本

基本的にこれらの本は詳細にまだ読めていない。パラパラ読んだだけである。

佐藤俊樹『メディアと社会の連環: ルーマンの経験的システム論から』

佐藤俊樹『メディアと社会の連環: ルーマンの経験的システム論から』

ルーマンの基礎を学ぶ際にも役立つ部分が多いが、しかし全体的にルーマンの基礎を学ぶことを目的としていないので初心者が最初に手に取る本ではないだろう。ただし、ルーマンをより実証的に、対象の範囲を絞って使うことを最初から目的としている場合は、この本から挑戦するのもいいかもしれない。

いずれにせよ初心者は『社会学の方法』から読むべきだろうとは思う。また、著者はできるだけ分かりやすく、難しい言葉を避けてくれているように見える(難解な用語というより高度な論理的理解が求められる)。また、全体的にアンソロジー的(さまざまな批評をまとめた感じ)で量が多く、言いたいことがすぐに伝わってこない(だからこそ、思わぬ面白さやチップスがあるのだが)。

端的に、順に、丁寧に主張を説明を展開していくという感じではない。別の言い方をすればマートン的な本の読みやすさはまったくない。しかしワクワクする本であり、理解したいと思わせる何かがあり、とても惹かれる。佐藤さんの著作は難しいが、しかしワクワクさせられることがある。その理由はおそらく理論を「使う」ということに価値が置かれているからだろう。

馬場靖雄『ルーマンの社会理論』

初心者がルーマンの基礎の基礎を学ぼうとして最初に手に取る本ではないだろう。また、著者自身が「ルーマン理論全体を体系的に解明しようとするものではない」と述べている。

説明が難解であり、ルーマンへの批判を批判したり、ルーマンを批判したり、本全体が最初からややこしい。基礎を理解した後に読みたい本である。私はこの本から読みはじめてルーマンを学びたいとはとても思えなかった。

汎用文献

佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」

大澤真幸「社会学史」

新睦人「社会学のあゆみ」

本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる

アンソニー・ギデンズ「社会学」

社会学

社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)

クロニクル社会学

社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像

参考論文

馬場靖雄「『社会学的啓蒙』の諸相」(URL)

熟読文献

村田裕志「社会学的機能主義系 「社会システム論」 の視角 (I)」(URL)

熟読文献

ルーマン初学者に優しい

村田裕志「 社会システム概念-再考: ルーマン理論の応用に向けて」(URL)

熟読文献

ルーマン初学者に優しい

村田裕志「解釈学的-社会システム論としてのルーマン理論 (矢澤修次郎教授退任記念号)」(URL)

熟読文献

ルーマン初学者に優しい

井庭崇「創造システム理論の構想」(URL)

創造発見学において基礎文献

ルーマン初学者に優しい

佐藤麻衣 「コミュニケーション理論としてのルーマン理論再考」(URL)

コミュニケーションについて分かりやすく説明されていて助かる

熟読

ルーマン初学者に優しい

春日淳一「ダブル・コンティンジェンシーについて」(URL)

なかなかおもしろい。秩序問題を理解するためにこの論文は必須だろう。なによりも著者が「自分はわからなかった」というスタンスでいてくれることが、読むモチベを上げる。

ルーマン初学者に優しい

小林伸行「哲学的ゾンビ同士に、社会は存在するか? Nルーマンの社会システム論に於ける哲学的諸命題に関する一考察」(URL)

面白い

赤堀三郎 「システム理論は社会学的でありうるか」(URL)

木村裕之「「社会学的啓蒙」とは何か : N.ルーマンの時代診断と理論プログラムの接点から 」(URL)

「社会学的啓蒙」について語る箇所があまりにも乏しい。なにを読んでいるのか、という気持ちに時折なる。

江原由美子「『ジェンダーの社会学』と理論形成」(URL)

社会学とはなにか、理論とはなにかの基礎前提を学べる

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。