- Home

- エミール・デュルケーム

- 【基礎社会学第三六回(1)】エミール・デュルケムの社会学とはなにか、学ぶ意味や価値はあるのか

【基礎社会学第三六回(1)】エミール・デュルケムの社会学とはなにか、学ぶ意味や価値はあるのか

- 2024/11/27

- エミール・デュルケーム

- コメントを書く

Contents

はじめに

動画での説明

・この記事の「概要・要約」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

エミール・デュルケムとは、プロフィール

エミール・デュルケム(Émile Durkheim,1858-1917):フランスの社会学者。デュルケームと翻訳されることもある。マックス・ウェーバー、ゲオルク・ジンメルとともに社会学の創設者として扱われている。社会学の機関紙『社会学年報』(1898年)を創刊し、デュルケーム学派を形成した。甥には人類学者のマルセル・モースがいる。代表作は『社会分業論』(1893)、『社会学的方法の規準』(1895)、『自殺論』(1897)、『宗教生活の原初的形態』(1912)であり、社会学の古典となっている。

前回の記事

【基礎社会学第一回】エミール・デュルケームの「社会的事実」について

【基礎社会学第二回】エミール・デュルケームの「社会的分業」とはなにか?

【基礎社会学第三回】エミール・デュルケームの「自殺論」、「聖と俗」、「機能主義」とはなにか?意味

【基礎社会学第三六回(1)】エミール・デュルケムの社会学とはなにか、学ぶ意味や価値はあるのか(現在の記事)

【基礎社会学第三六回(2)】エミール・デュルケムの「機械的連帯と有機的連帯の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(3)】エミール・デュルケムの「集合意識と集合表象の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(4)】エミール・デュルケムの「非契約的要素」を解説

【基礎社会学第三六回(5)】エミール・デュルケムの「拘束的分業とアノミー的分業の違い」を解説

社会学とはなにかを『社会分業論』を通して学ぶ

はじめに

改めてデュルケームを扱う目的

デュルケム(デュルケーム)はyoutubeアカウントを作ってから最初に社会学の動画で扱った学者である。動画を始めたばかりの頃であり、その内容は基本的な用語の説明だけで薄かった。

今回はもっとボリュームを増やし、私の関心に合わせてたくさんの寄り道をしながら、もう一度デュルケムの内容を扱いたい。

寄り道の目的は「社会学とはなにか、その魅力はどこにあるのかを明らかにすること」である。

とはいえデュルケムの社会学の内容のみを学びたい人もいると思うので、できるだけそうした寄り道はコラムとして別枠で扱い、飛ばせるように配慮した。

主に4つの動画にわけて扱いたいと考えている。第一回は『社会分業論』、第二回は『社会学的方法の規準』、第三回は『自殺論』、第四回は『宗教生活の原初的形態』の著作を主に取り扱う。

もっとも、それらの著作の要約ではなく、主にその著作に関連した内容をピックアップして取り扱う試みである。

社会学を(半ば義務的に)学ぼうとする人は、たいていデュルケムあたりから入る(もっと古いとコントやマルクスかもしれないが)。

デュルケムの社会学を「面白い」と思わせられなければ、視聴者は社会学を学ぼうと思わないかもしれない。以前のデュルケムの説明動画では面白さ、ワクワク感が欠けており、社会学とはなにかという全体像が見えてこなかった。

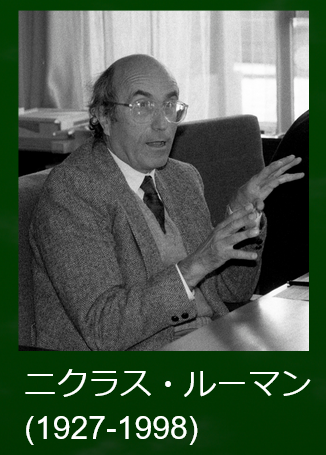

また、私自身、「デュルケムの主張を理解したつもりになっているのではないか」という疑問が特にルーマンの社会学を学ぶ際に生じていた。

純粋に私はデュルケムが好きだ。社会的連帯(絆)を健全に、中庸的に、全体論的に促すような社会のあり方について探るという方向性が好きだ。最近扱ったルーマンの社会学ではこの「道徳意識や価値の問題、社会のあるべき姿」というような要素が極めて薄かった。だからこそ改めてそうした要素が濃いデュルケムの社会学を再び学び直そうと決めた。始まりの近くにいるデュルケムと最先端の近くにいるルーマンの社会学を往来して、社会学の希望と危険の理解を深めていきたい。

時系列

【1】『社会分業論』(1893)

[内容]産業社会について論じた著作。分業が社会的な連帯(絆、道徳的力、紐帯)を生むことが主張されている。

主なキーワード:契約の非契約的要素、道徳の科学、機械的連帯/有機的連帯、環節社会/組織的社会、抑止的法律/復原的法律、拘束的分業、アノミー的分業

【2】『社会学的方法の規準』(1895)

[内容]理論的な考え方が簡潔にまとめられている著作。

主なキーワード:「社会をモノのように扱う」、社会的事実、機能分析、社会実在論、合理主義(実証主義)

【3】『自殺論』(1897)

[内容]『社会学的方法の規準』の具体例、使用例としての著作。

主なキーワード:自己本位的自殺、集団本位的自殺、アノミー的自殺、共変法

【4】『宗教生活の原初形態』(1912)

[内容]分業以外に、同じような、あるいはそれ以上の道徳的な力、社会的連帯を生み出す宗教について論じられている著作。

キーワード:集合的沸騰、儀礼、信念、聖と俗、トーテミズム、「神と社会はひとつである」

人々をお互いに結びつける絆は何か

分業によって人と人との間に絆が生まれている

絆(きずな)とは一般に「人と人との間に結ばれた強い結びつきやつながり、信頼感、支え合い」を意味する。たとえば「家族との絆、友人との絆が大事だ」というふうに使われる。

絆がなんとなく大事だということはわかるが、「どのようにして絆が社会に生じているのか」という問いは面白い問いであり、問題発見である。

デュルケムは1887年にボルドー大学の最初の講義で、「人々を互いに結びつける絆は何なのか」という問題を取り扱ったという。この問いへの関心は晩年まで続いた。

そしてデュルケムは『社会分業論』(1893)において「分業の道徳的機能」を主張している。

要するに、「分業によって人と人との間に絆が生まれている」という一つの回答を提示したのである。

デュルケムは絆を「社会的連帯」や「道徳的力」、「社会的紐帯(ちゅうたい)」などとも表現することがある。あるいは「社会的統合力」もそれに類する言葉である。ひもは物と物を結びつけ、帯(おび)は服と身体を結びつけるようなイメージである。

では、具体的に分業がどのようにして人と人との絆を生じさせているのか。

そもそも分業とはなにか。分業が発達していなかった社会においてはいかなる要素が絆を生み出していたのか。分業に絆を壊すような要素はないのか。そもそも何が分業を生じさせたのか。そうした諸問題に取り組んでいくのが『社会分業論』である。

・キーワード:絆

「デュルケムがボルドー大学の最初の講義で取り組んだのは、『人々を互いに結びつける絆は何なのか』という問題である(Lukes,S,p139p)。社会的連帯の本質をめぐるこの問いは、「分業論」で全面展開された。しかし、この問いに対する答えは『分業論』で完結しているわけではない。これは、デュルケム終生のテーマであるといっても過言ではない。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,45p

分業とはなにか、その機能

社会的分業とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

(デュルケムにおける)分業:「社会的分業」を意味しており、経済だけではなく、政治、芸術、科学などを含んでいる。

たとえば政治においては立法、行政、司法が役割を分担しており、さらに行政内部でも各省庁、そしてその内部でも指導や実務、技術や受付などが分かれている。芸術においても評価する人と表現する人、漫画家とアシスタントと編集者など多様に分業体制が存在する。

アダム・スミスの「見えざる手」との違い

たとえばデュルケム以前には「見えざる手」で知られている経済学者のアダム・スミス(1723-1790)が経済においては「分業」が必要であることを主張している。

デュルケムとの違いは、デュルケムが経済以外の分業をも視野に入れているという点であり、それら全体の分業の道徳的機能を考慮しているという点である(共通の、より上位の性質に着目している)。単に経済が上手くいくとか、文明が発展するといった視点ではない。

キーワード:社会的分業

「『分業論』は、『道徳生活の諸事実を、実証諸科学のの方法によってとりあつかおうとする、ひとつの試み』(『分業論』,31頁)だとされる。分業は、経済の領域にかぎらず、社会のさまざまな領域(政治、芸術、科学など)にまで及んでいるが、デュルケムが対象とするのも経済的分業だけでなく、生理的分業に対比されるこうした社会的分業全般である。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,46p

分業の機能とはなにか

【1】社会の知的及び物質的発展

たとえば分業体制によって科学技術が進歩したり、製造業の効率化によって大量生産が可能になるケースが考えられる。デュルケムによればこうした成果は「文明の源泉」だという。文明を仮に「人々が高度な社会制度、文化、技術を発展させ、持続的な生活を営む社会の状態」と定義するとすれば、たしかに分業は文明を発展させる機能があるといえる。

【2】道徳的機能

より具体的な言葉で言えば、「二人あるいは数人のあいだに連帯感を創出する」という機能である。冒頭で扱った「絆」のことである。

異なる役割を担う人々が協力し合い、社会全体がまとまるという機能があるというわけだ。そしてこの機能をデュルケムは「道徳的効果」と考えており、「経済的効果」よりも重要な効果だと考えている。この道徳的効果なしには、社会の秩序や安定の維持が困難であるとデュルケムは考えている。

キーワード:文明、道徳感

「それにしても、なぜ、分業が道徳の問題になるのだろうか。分業については、これまで、生産力と労働者の訓練を増大させることによって、社会の知的及び物質的発展をもたらすもの、つまり文明の源泉ととらえられてきた。『人はいとも簡単に文明をもちだせば絶対だとしているので、これとは別の機能を分業に求めようとは考えてみもしない』(53頁)。デュルケムがみようとするのは、分業の『別の機能』『もうひとつの機能』である。それは、『二人あるいは数人のあいだに連帯感を創出すること』(58頁)、『諸機能の連帯がなければ存在しえない社会を可能なら占めること』(62頁)である。分業は、純粋に経済的な利害のみにかかわるものではない。デュルケムによれば、『分業がもたらす経済的貢献は、それがつくりだす道徳的効果にくらべればとるにたらない』(58頁)。『社会の凝集が確保されるのは、分業によってである。あるいは少なくともとくに分業によってなのだ。』(64頁)。デュルケムがなそうとしたのは、社会の統合は分業の結果にほかならないという逆説的な主張にほかならない。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,47p

デュルケムにおける「道徳」とはなにか

『道徳教育論』(1925)において、道徳は「規律の精神」と「社会集団への愛着」という主に2つの要素で構成されていると説明されている。規律とは命令の体系であり、行為の規範である。

たとえば「墓を蹴ってはいけない(先祖は大事)」という規範を日本人である私はもっているし、そうした規範に規定を受けているから蹴ることができない。

日本という社会、自分が実際に生活している社会になんら愛着をもっていないと仮定すれば、そうした規範が守られる望みは薄い。野生の鳥が平気で墓に排泄すると考えればわかりやすい。

道徳違反に対して罰などがない場合は特にそうかもしれない。社会集団への愛着をもっているからこそ規律の精神をもつことができるのであり、両者は相補的な存在であり、形式(規律)と内容(愛着)のような関係にある。

起源的な話をすれば、論理的に考えて愛着が先であり規則が後であるといえる。

一方で、現代のほとんどの人間は生まれたときにすでに「規則」がある(いわば自分とは無関係に、よくもわるくも贈与されている)。もしかしたら時代に合わない規則もあるかもしれず、時代によって変化させていく必要があるかもしれない。

形式ばかりにとらわれ、「規則だから、ルール」だからと硬直するのも望ましくなく、その逆に「愛国心が大事で規則はどうでもいい」と硬直するのも望ましくないだろう。

そのバランス感覚を柔軟にとるためにも、まずは社会の実体を認識し、その実在と理想を比較し、理想へ近づくためにはいかなる方法を探るべきなのか、そうした考えを提供する「視点」の一つを社会学は与えてくれるというわけである。そして実際に法律を変更するのは間接的には有権者、直接的には国会議員であり、道徳を動かすきっかけを与えるのは我々の集団的な力である。

キーワード:規律の精神、社会集団への愛着

「第一要素の規律の精神というのは、規則を形式の側面から見ることによって取り出されたものである。次に必要なのは、形式と内容の二分法で言えば、規則を内容からとらえることである。規則は、道徳的価値を有する内容をもっているのである。観察に従えば、純粋に個人的な目的の追求は道徳的価値をもたない。とすれば、道徳的行為の目的は非個人的な目的のはずである。ただし、非個人的ということが何を意味するかは注意が必要である。それは、複数個人のことではない。ゼロはいくつ加えてもゼロだからである(94頁)。非個人的目的とは、社会にほかならない。もちろん、社会とは、諸個人のたんなる集合ではない。かくして、道徳性の第二要素として社会集団への愛着が導き出される。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,68p

分業がなぜ連帯を生じさせるのか

分業は自由や個性(違い)を生む

分業は人と人との「違い」が重要になる。例えば極端な原始社会を考えると、似たような人間が、似たような労働を行っている。

例えば皆んなで狩りを行い、皆んなで稲作を行うのであり、仮に分業があったとしても単純な形態であるといえる。ある個人が「私は狩りではなく、絵を描きたい、他の村と商売をしたい、医者になりたい」などといえば村を追放される可能性もあるだろう(そうした職種がそもそもあるかはわからないが)。

出る杭は打たれるのが前近代的な社会であるといえる。近現代社会ではより個性的な発想がライバルを出し抜くためにも必要になり、いわば「出る杭」になる必要があるわけである。

もっとも「杭の出方しだいでは過剰に叩かれる」という点も重要だ。外国語を喋ることができるという杭の出方と、髪型が奇抜だという杭の出方は違うのである(特に日本では)。もちろん、髪型の奇抜性が重要な個性とみなされる文脈もありうる(芸能界など)。

近代以降の社会においては警察官、裁判官、政治家、農家、肉屋、スーパー等々の分業、さらにはそのスーパー内でもレジ打ち、仕入れ、清掃などと分かれていく。

極端な例ではある商品を作るための部品の部品の、さらにその部品を作るための機械を作るための部品の部品を作るといった分業体制もあるだろう。チャーリーとチョコレート工場という映画では歯磨き粉のキャップの蓋をしめるだけの仕事があったことを私は思い出す。

職業をある程度、自分の能力に応じて選べるというのは「自由」や「個性」を人々に生じさせていく。

ある特定の職業が仮に自由に選べないとしても、社会において職業が多様に分かれているという条件は個性を生み出すと考えられる。そんな仕事もありえたのか、と新しい仕事、役割を自分たちでどんどん作っていくこともある。最近では仕事の退職代行サービスというものがあり、前まではほとんどなかった分業である。

少し前では機械が、最近では人工知能(AI)が多くの仕事を分業としてもっていくように、時代とともに分業のあり方は変わっていく。非個性的な仕事はそのうち人間がやらなくなる時代もあるかもしれない。

追記(2024/11/26):重要な論点として、自由の拡大は集合意識を我々が直接的に意識しにくくなっていくこと、さらにその直接的な強制力を感じなくなっていくことが関係している。我々は法を犯したときや友達に縁を切られた時に、大事な道徳やルールというものに、それなしには社会生活を営めないということに気づくことがある。そうやって失ってからではなく、失う前に気づくためには「科学」が重要であり、「教育」が重要であるとデュルケムは考えている。

「集合意識が抽象的になるほど、『知性の協力なしには』具体的諸事実に迫ることができなくなって、その直接的強制力を次第に失っていく。こうして個人の自由が拡大する。」

「社会学のあゆみ」,84p」

自立するほど依存する?

【面白い問い】個人がますます自立的、個人的になりつつあるのに、いよいよ密接に社会に依存し、連帯するようになるのはなぜか

分業が人々を自立させ、個性をもたせ、自由にさせると仮定してみよう。しかし、なぜそれが連帯をもたらすのか。端的に言ってしまえば「分業は相互依存関係を生み出すから人と人とを結びつける」ということになる。

自由や個性が増大するということは、個人がある社会において代わりがきかなくなるということでもある。例えば昔の狩猟民族ならば、ある一人の狩猟民族が欠けてもすぐに代わりがきいたかもしれない。誰か一人の農家や猟師が欠けたところで、すぐに社会が困ることはない(シャーマンは違うかも?)。前近代社会では成員のほとんどが農家や猟師であり、代わりがたくさんいるからだ。

さらに具体的に言えば、社長や市長の代わりがすぐにきくだろうか。特殊な部品を作る職人や漫画家、シェフの代わりはすぐに出てくるだろうか。もちろん、代わりがききやすい職業というものもあるが、しかしそれでも特定の職業に習熟するというのは時間がかかるものであり、高度に専門化された職業ほど代わりがききにくい。だからこそ、企業は若者の早期退職に悩んでいるのだろう。

自由や個性の増大は、「専門化」を生み出し、「代替不可能性」の度合いを高める。すぐに代わりが効かないからこそ、個人の地位や発言力は増大し、またその増大にともなって「責任感」も高まる。責任感に伴い、自分たちがこの社会には必要なんだ、という「社会への愛着(連帯感)」も生じてくる。

八百屋、スーパー、農家、政治家、あらゆる職業が相互に依存し、お互いがお互いを必要不可欠なものとして「連帯」するのである。こうして全体の中の不可欠なパーツとして部分が取り込まれ、社会=全体との繋がり(絆)を個人=部分は意識するようになる。あるいは無意識にせよ、繋がらざるをえないような社会になっている。

キーワード:自立、依存

「『分業論』の基本テーマは、『個人がますます自立的になりつつあるのに、いよいよ密接に社会に依存するようになるのは、いったいどうしてであるか。個人はなぜいよいよ個人的になると同時にますます連帯的になりうるのか』(37頁)、という一見矛盾するように思われる事態の解明である。デュルケムは、この表面上の二律背反を分業の発展による社会的連帯の変化としてとらえるがゆえに、分業を研究の対象として選んだ。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,46p「『分業によってこそ、個人が社会にたいする自己の依存状態を再び意識する』という意味で、分業は道徳的価値なのである(384頁)。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,52p「それは環形動物が一つ一つまったく同質の環(原形質)から成っているように、類似の部分が環節として連結しただけの社会という意味であって、環形動物と同様、その環節の一つ一つが同質的全体であるため、ある環を別の環と取り替えることはかえって容易な社会である。部分の代替可能性が大きく、少なくとも連結帯そのものに影響しないから、例えば古代氏族における方が、養子縁組も容易だったし、またある家族が別の氏族に映ることも容易だったとデュルケムは主張する。部分の異質性が大きくなり、たがいに他を補う不可欠な機能を分担するとなれば、取替えも容易でなくなり、逆に部分の全体にたいする発言力は、その代替不可能性のゆえに高まる。こうして分業→異質性→相補的連帯→個の孤立が巧みに説明される。こうも言えよう。部分(家族であれ個人であれ)がたがいに異質な機能を分担するほど、社会的諸機関の体系により深く組み込まれる。部分の発言力が増す反面、責任も重くなり、全体(社会)の部分にたいする関心も高まる。」

「社会学のあゆみ」,78-79p

【コラム】「社会学って何?」

社会学者の数だけ社会学がある?

社会学は(最大限に)ざっくりといえば文字通り「社会」を対象とする学問のことである。しかし問題は「社会」とはなにかという概念を捉える理論、そしてその「社会」をどのような方法で捉えていくかという点である。

つまり、社会学は「理論と方法」が社会学者間で異なってくるというわけである。たとえば自殺という同じ現象であっても、異なった理論と異なった方法によって異なった説明と理解が促される場合がある。

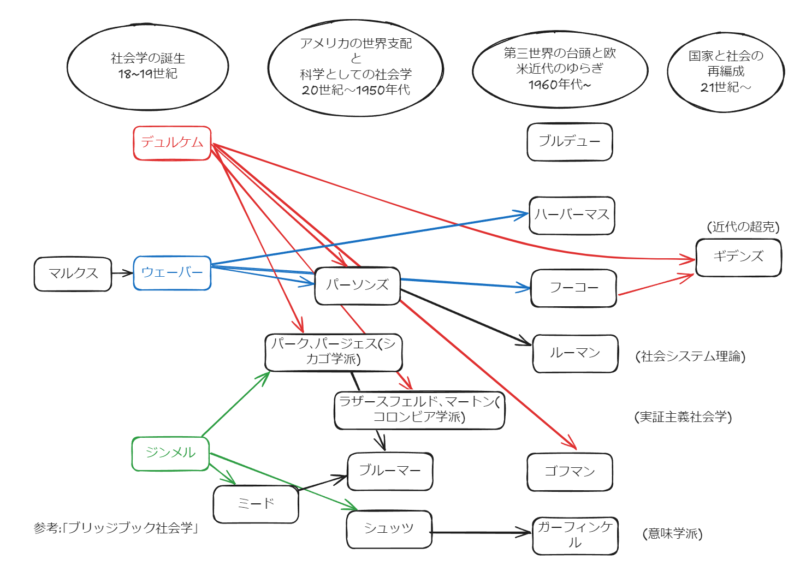

玉野和志さんは「社会学者の数だけ社会学がある」という言葉を真っ赤な嘘であるとし、ウェーバー、デュルケム、ジンメルの3人が提示したいくつかのシンプルな発想に尽きるという。

そして、現代の社会学のいずれも、この3人の提示した社会学の変奏にすぎないという。私はその「変奏」が極めて重要であり、デュルケムとパーソンズの違い、パーソンズとマートンの違い、マートとのルーマンの違いなど、細かい社会学的な態度や方法の違いや、先代への批判的発展、洗練化を見ていくことが面白いと感じている。しかし大きく、極端に分ければ上記の3人に分けられるというのはガイドライン的に便利だろう。

「そして、そのような社会学的な側面――あえていえば『変数』――には、とりあえずいろんなものがあるが、その代表的ないくつかの発想を最初に提示したのが、ウェーバー、デュルケム、ジンメルという代表的な3人の社会学者なのである。……要は、現在一般に知られている社会学理論のすべての発想は、すでにこの3人の議論に尽きているといいたいのである。したがって、社会学を知るうえではこの3人さえ知っていればよい。『社会学者の数だけ社会学がある』というのは真っ赤なウソで、社会学にはいまだもってこの3人が提示した発想ないし理論しかないのである。すべてはその系譜のものとにある現代的なバージョンにすぎない。そう理解すれば、社会学は少なくともいくつかのシンプルな発想を持つ学問としてわかりやすく理解できるはずである。社会学は何でもありではない、これあはいくつかの発想と独自に関連付けられた、それなりに統一された学問原理なのである。本書を読む場合にも、3人が定式化した社会学の基本的な発想ないし理論をまずは理解したうえで、ここで扱っている現代の代表的な社会学者たちが、それぞれどのような独自のスパイスをきかせていったかという点を読み取っていけば、社会学の基本的な原理とその多様な応用範囲が見渡せることであろう。」

「ブリッジブック社会学」,6p

カール・マルクスにおける社会とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

たとえばカール・マルクスは「経済的な諸条件」によって社会が規定されることに重きをおいた。

社会学では経済的な要素だけではなく、人間の「主観的な意識」、それらの人々、及び経済や宗教、政治などの諸要素が複合的に織りなす「集合的な意識(客観的な意識)」をも考慮していこうとする学問であるということになる。こうした経済以外の要素も見て社会を考えていこうという発想はデュルケム以前にもオーギュスト・コントなどが提唱している(コントは社会学をはじめて名乗った人物である)。

この3人以降の社会学はいずれかの発想方法のパターンに収まり、どのように接近するかといったような、より細分化された理論と方法の違いとなる。

たとえばパーソンズ、ルーマンのシステム理論やマンハイムのイデオロギー的な考えはマクロ、シュッツの現象学的社会学やガーフィンケルのエスノメソドロジーはミクロに近い。中範囲の理論を提唱したマートンはメゾに近いということになるのだろう。いずれもかなり単純化した分類だが、イメージとしては理解しやすい。

こちらはブリッジブックの図を参考に作成した図である。

いわゆる社会学の創始者としてセットで扱われるこの3人が一番上にあり、そこから派生というイメージとなっている。

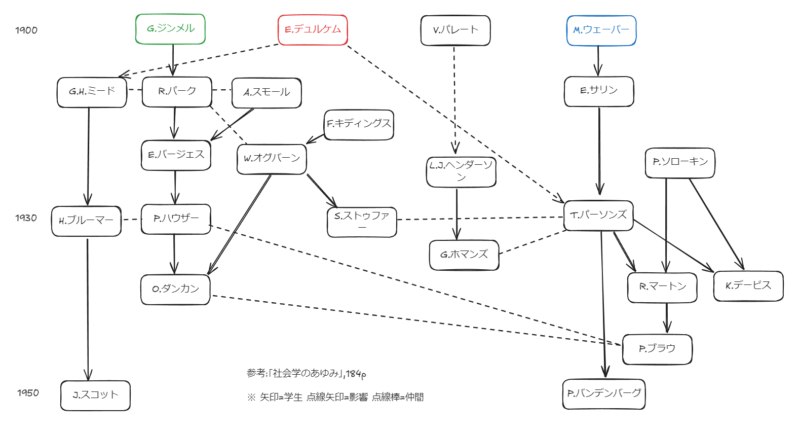

こちらの図の場合はもう少しマイナーな学者も含めて、詳細な関係を追っていったものである。

たとえばジンメルがパーソンズに影響を与えていない、というわけではない(実際、影響を受けている)。おそらく最も主要な影響が加味されているのだろう。

ゲオルク・ジンメルによる社会とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

では、彼らにとって「社会」とはいかなるものだったのか。デュルケムは後で扱うとして、それ以外の社会のあり方を見ていこう。

村田裕志さんによれば社会学では「人と人との関係、相互作用」のイメージが基本だという。これを村田さんは「社会学のジンメル的大前提」と呼んでいる。ジンメルの用語では「心的相互作用」である。最小の社会では二者関係であり、集団や組織、全体社会、世界社会へと規模が広がっていくことになる。

【基礎社会学第五回】ゲオルク・ジンメルの「形式社会学」とはなにか

マックス・ウェーバーによる社会とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

社会を「人と人との関係」とするのはいいが、では「人」とはなにか、「関係」とはどのようなものかという点が問題になっていく。

例えばウェーバーは「行為」を重視した。つまり、ウェーバーにとって社会とは「行為の相互作用」であるということになる。具体的なワードで言えば「社会的行為」である(行動とは区別される)。社会的行為が相互に影響を及ぼし合うダイナミックなプロセスとして社会が想定されている。アプローチとしては主に「理念型」や「差異法」を重視した。

G.H.ミードによる社会とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

「行為」を重視する立場はミードとも共通している。より具体的に言えば、「個人が他者との相互作用を通じて自己意識を形成し、社会的役割を学び、社会的行動を行うプロセス」が重視される。

ミードの立場は「社会的行動主義」とも呼ばれることがあり、「心的なもの(精神、意識、知性、主観)」は「外的行為」を通して経験的・科学的な把握ができると考えられている(プラグマティズムの一種であり、創始者の一人)。ミードにおいて行為は「内的行為と外的行為」の2つの行為から構成される。

【基礎社会学第二十六回】G・H・ミードの「社会的行動主義」とはなにか

タルコット・パーソンズにおける社会とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

パーソンズにとっての社会とは「行為システム」や「役割システム」を意味する。

要するに、行為の相互作用や役割の相互作用として社会=社会システムが考えられているというわけである。AGIL図式を用いるというアプローチによって社会を分析しようとした。

村田さんによれば社会を「社会システム」として捉えることの理由は、具体的で複雑な総体ではなく、社会の骨格のみを理論的・概念的に着目するためだという。

ジンメルの「要素ではなく形式」に、ウェーバーの「心理ではなく行為に」という視点、現象の切り取り方は一種の「色眼鏡(枠組み、理論、道具、認識理論)」として考えることができる。複雑な社会をすべてありのままに捉えることは難しいから、より抽象化した道具を考えてみたり、そもそも抽象化することも難しいから具体的な実在する人間の相互作用の観察に特化した道具を考えてみたり、あるいはより中範囲の実証可能な範囲を探ることのできる道具を考えてみるというイメージになる。

【基礎社会学第二十八回】タルコット・パーソンズのAGIL図式とはなにか

ロバート・キング・マートンにおける社会とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

マートンの場合は、社会(全体社会)とは何かという抽象度が高い話よりも具体的なアプローチ、道具、そしてそれにもとづく実証分析を重視する。

全体社会よりも、実証可能な特定の範囲(中範囲)の部分社会やその構造、その機能を扱っていく。具体的な方法としては「機能分析」を重視し、機能/逆機能、顕在的/潜在的機能、機能的等価などの用語などで知られている。具体的な分析では「予言の自己成就」などが有名。

当時の社会学は極端に言えば「実証はできないが自分たちの言うことは重要だ(マンハイムやパーソンズなど)」という理論に偏るタイプと、「実証はできるが重要であるかはわからない、または説明する範囲がひどく限定的」という調査に偏るタイプのどちらかしかいなかったという。

マートンは社会学における理論と調査の統合を目指し、「中範囲の理論」を形成していく。

【基礎社会学第三十四回】ロバート・K・マートンの中範囲理論とはなにか

ニクラス・ルーマンにおける社会とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

ルーマンにとって社会とは「コミュニケーションシステム」のことであり、その方法は「機能分析」である。

ルーマンは社会システムと、人間の生命システムや心理システムを分けて考えた。

このあたりになると初心者はわからなくなってくる(現代の社会学においても最先端付近の内容である)。もっとも、パーソンズあたりから既に(特に理系的な分野を取り入れているという意味で)難解ではある。

また、ルーマンと論争したユルゲン・ハーバーマス(1929-)において社会は「行為とコミュニケーションからなるシステム」と捉えられた点は抑えておく必要がある。また、パーソンズのシステム理論を批判して「構造化理論」を提唱し、新しい社会の捉え方を提示したアンソニー・ギデンズ(1938-)も現代の社会学者の中では重要である。

「破れ目を見つめる」、「別様に考えられる」、「常識をうまく手放す」センスが大事

有斐閣から出ている『社会学』という本では、以下のように社会学が平明に説明されているので引用する。

「社会秩序というものの存在に驚くセンスといいますか、社会秩序というものがいろいろ破れ目はありながらも存在していることの不思議を問い続ける、という部分があれば社会学でありましょう」

デュルケムは「破れ目」として自殺率や犯罪に着目し、そうした現象の正常と異常、潜在的な機能(意図、意識されていないような機能)について考えたという点がポイントだろう。ミードが「コンフリクト(対立)の状態でのみ意識が発生する」と考えたことともつながっていく。

社会学の創始者たちが戦争や産業化など、急激に社会が変化し、「コンフリクト、破れ目、社会的な不統合」を生じさせる時代に出てきたという点もポイントになるのだろう。時代がセンスを促したとも言える。

「驚くセンス」が社会学にとって重要なのである。デュルケムの問いもまさに驚くセンスだらけである。「人々をお互いに結びつける絆は何か」という「問うセンス」がデュルケムにはあった。そして、具体的に「分業」や「宗教」であるとして実証していく力もあった。

しかし大事なのはその実証の能力や問題解決能力ではなく、問題を発見する能力なのである。犯罪はもしかして完全に消し去る対象ではなく、むしろ社会が正常である証ではないのか、ポジティブな機能があるのではないか、と問いを立てていくデュルケムは面白い。

佐藤俊樹さんは、社会学が必要な理由として「別様に考えることの意義」を挙げている。こんな視点から問題を発見するのか、といような視点が重要なのである。

心理学でも経済学でも宗教学でも医学でもなく、社会学というフレームワーク(色眼鏡)を通してこそ見えてくる、そのフレームを通して別様に見えてくる「ワクワクした景色」というものがある。

たとえば機能分析という道具、色眼鏡は学問だけに用いるものではなく、芸術やビジネス、恋愛といったあらゆる生活において柔軟で多様な、バランスの取れた、創造的な発想を生じさせるものだと私は考えている。

つまり、創造にとって社会学は必要不可欠な学問であるといえる。特に、社会(人々)のために何かを創造するという姿勢がある場合は、なおさら必要になる。

キーワード:破れ目、驚くセンス

「社会学そのものとは何か。これは特に目新しい見解ではありませんが、社会秩序というものの存在に驚くセンスといいますか、社会秩序というものがいろいろ破れ目はありながらも存在していることの不思議を説い続ける、という部分があれば社会学でありましょう。社会秩序と大げさに呼ばなくても、本来見知らぬもの同士であった人々が、直接間接にかかわりあいながらなんとか行きている状態、と平たく言い換えて良かろうと思います」(小川 2005:25)

ここにはジンメルとデュルケムの教えがへいいな日本語で要約されて述べられている。社会学が対象とするのは「本来見知らぬもの同士であった人々が、直接間接にかかわりあいながら生きている状態」である。これはジンメルのいう「相互作用」である。しかも「なんとか」生きているのであり、そこにはかならず「破れ目」があるのである。これは、デュルケムがいうように、社会は適切な行為だけから成り立っているのではなく、社会にはかならず不適切な行為が含まれるということである。小川はさらに続けて「そのような状態の正邪を判断する前に、とにかくこれを可能にしているしくみや価値や関係のあり方を眺めてまずは驚く」(小川 2005:25)ことだという。これはウェーバーのいう「価値自由にほかならない」

「社会学」、有斐閣、23P

「…別様に考えることの意義だった。ある事態はAのように考えられているが、Bのように考えることもできる。そういう複数性は、人が生きていく上でとても大事なのではないだろうか。」

佐藤俊樹『社会学の方法』,407p

「つまり、社会問題に最も熱意をもち、知識をもっているのは当事者たちである。だとすれば、社会学者の前に現れる『社会問題』は、たんなる社会問題ではない。それこそ社会学的にいえば、社会問題はつねに発生し、そして当事者たちによってたえず解決されつづけている。そのなかで、当事者が解決に失敗したものが、社会学者の前に『社会問題』として出現してくる。そんな課題をどうやって解決できるのか。」

佐藤俊樹『社会学の方法』,407p

「私はその答えを一つ見つけた。もちろんこれにも並行者や先行者はたくさんいるだろうが、とりあえず一つは見つかった。それは、当事者であるがゆえに解決できなくなることがある、ということだ。そうした問題であれば、社会学者も役に立つ。当事者が熱意も知識もあるからこそ解決できなくなった問題ならば、当事者でない社会学にも考える余地がある。自分で自分の首を絞めている人がいれば、自分で絞める必要はないよ、とはいえる。」

佐藤俊樹『社会学の方法』,408p

参考文献リスト

今回の主な文献

エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)

エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)

汎用文献

佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」

大澤真幸「社会学史」

新睦人「社会学のあゆみ」

本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる

アンソニー・ギデンズ「社会学」

社会学

社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)

クロニクル社会学

社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像

参考論文

・奥村隆「ジンメルのアンビヴァレンツ」(2008)(URL)

・奥村隆「距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──」(2012)[URL]

・野中 亮「『宗教生活の原初形態』における「俗」の位置――デュルケーム宗教社会学の動学化のために――」(1997)[URL]

米川茂信「アノミーの規範分析: デュルケム・アノミー概念のマートン・アノミー概念における継受と展開」(1983)[URL]

村田裕志「社会学的機能主義系 「社会システム論」 の視角 (I)」(2008)[URL]

盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」(2005)[URL]

江原由美子「『ジェンダーの社会学』と理論形成」(2006)[URL]

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。