- Home

- エミール・デュルケーム

- 【基礎社会学第三八回(2)】エミール・デュルケムの「自殺の恒常性」を解説

【基礎社会学第三八回(2)】エミール・デュルケムの「自殺の恒常性」を解説

- 2025/1/30

- エミール・デュルケーム

- コメントを書く

はじめに

動画での説明

・この記事の「概要・要約」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

エミール・デュルケムとは、プロフィール

エミール・デュルケム(Émile Durkheim,1858-1917):フランスの社会学者。デュルケームと翻訳されることもある。マックス・ウェーバー、ゲオルク・ジンメルとともに社会学の創設者として扱われている。社会学の機関紙『社会学年報』(1898年)を創刊し、デュルケーム学派を形成した。甥には人類学者のマルセル・モースがいる。代表作は『社会分業論』(1893)、『社会学的方法の規準』(1895)、『自殺論』(1897)、『宗教生活の原初的形態』(1912)であり、社会学の古典となっている。

前回の記事

【基礎社会学第一回】エミール・デュルケームの「社会的事実」について

【基礎社会学第二回】エミール・デュルケームの「社会的分業」とはなにか?

【基礎社会学第三回】エミール・デュルケームの「自殺論」、「聖と俗」、「機能主義」とはなにか?意味

【基礎社会学第三六回(1)】エミール・デュルケムの社会学とはなにか、学ぶ意味や価値はあるのか

【基礎社会学第三六回(2)】エミール・デュルケムの「機械的連帯と有機的連帯の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(3)】エミール・デュルケムの「集合意識と集合表象の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(4)】エミール・デュルケムの「非契約的要素」を解説

【基礎社会学第三六回(5)】エミール・デュルケムの「拘束的分業とアノミー的分業の違い」を解説

【基礎社会学第三七回(1)】エミール・デュルケムの「社会的事実を物のように考察せよ」を解説

【基礎社会学第三七回(2)】エミール・デュルケムの「実証主義(合理主義)」を解説

【基礎社会学第三七回(3)】エミール・デュルケムの「社会学主義」を解説

【基礎社会学第三七回(4)】エミール・デュルケムの「社会実在論/社会唯名論」を解説

【基礎社会学第三八回(1)】エミール・デュルケムの『自殺論』の目的を解説

【基礎社会学第三八回(2)】エミール・デュルケムの「自殺の恒常性」を解説(今回の記事)

【基礎社会学第三八回(3)】エミール・デュルケムの「自己本位主義的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(4)】エミール・デュルケムの「集団本位主義的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(5)】エミール・デュルケムにおいて自己犠牲は自殺か?

【基礎社会学第三八回(6)】エミール・デュルケムの「アノミー的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(7)】エミール・デュルケムの「宿命論的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(8)】エミール・デュルケムの「統計の使い方」を解説

【基礎社会学第三八回(9)】エミール・デュルケムの『自殺論』は現代でも有効か?

自殺とはなにか

自殺とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

デュルケムは『自殺論』で自殺をこのように定義している。

自殺:「死が、当人自身によってなされた積極的、消極的な行為から直接、間接に生じる結果であり、しかも、当人がその結果の生じうることを予知していた場合を、すべて自殺と名づける。」

「死という結果をまねくまえに中止されるものが自殺未遂である」とも述べている。

より簡潔に定義すれば、「当人が死という結果を予知した上で、自らの行為によって死を招くこと」となるだろう。

重要なキーワードは「予知」である。予知とは一般に「未来に起こる出来事や状況を事前に知ること、あるいは予測すること」を意味する。例えば飛び降り自殺は積極的な行為であり、治療の拒否は消極的な行為であるといえる。

飛び降り自殺は直接的に生じる結果だが、暴飲暴食は死のまえに病気があるといえるので間接的に生じる結果だといえそうだ。これらの区別をする理由は、「消極的だから自殺ではない」、「間接的だから自殺ではない」というような誤解を防ぐためだろう。

キーワード:「自殺」の定義

「かれは自殺を、「死が、当人自身によってなされた積極的、消極的な行為から直接、間接に生じる結果であり、しかも、当人がその結果の生じうることを予知していた場合を、すべて自殺と名づける」と定義している(Durkheim1897,訳p.22)。これについて、自殺の定義には「死のうとする自らの意志が当然含まれねばならない」が、デュルケムの定義はこの点があいまいで不十分だ、という意見もある(大原健士郎1965p.5)。だがこのような批判は、むしろデュルケムの独自性を際だたせるものだともいえる。というのも、かれは、自殺は個人の自発的意志によるものではない、と考えているからだ。『社会分業論』のなかでは「自発的な死は、言葉の通常の意味での自殺ではない」と、かれはいっている。この発想は『自殺論』に引き継がれている。デュルケムは、自殺は実際には個々人の意思とは無関係なところでおこるものであり、だからこそ、それは社会統計を通じて明らかにしなければならない問題だと考えていた。」

阪本俊生「デュルケムの自殺論と現代日本の自殺 日本の自殺と男女の関係性の考察に向けて」,8pキーワード:自殺未遂

「デュルケムは、『自殺論』(1985a)序論で、自殺を次のように定義した。「死が、当人自身によってなされた積極的、消極的な行為から直接、間接に生じる結果であり、しかも、当人がその結果の生じうることを予知していた場合を、すべて自殺と名づける。このように定義される行為でありながら、死という結果をまねくまえに中止されるものが、自殺未遂である」(デュルケム1985a:22)。デュルケムにとって、この定義は社会学的であり、このように定義付けされた自殺は、社会学研究の対象、つまり社会的事実である。それは、個々の自殺に注目し、それぞれの「自殺者の気質、性格、生活歴、私生活上の体験など」(デュルケム1985a:25)に基づいて自殺を説明する自殺の心理学研究とは「全然異なった側面から自殺をとらえる」(デュルケム1985a:25)という研究方法に従う。」

杉尾浩規「デュルケムの自殺定義に関する一考察,アルヴァックスとの比較を通して」,60p

自殺における「予知」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

自殺における予知:死という結果についての知識。

もしこの予知がない場合や、予知があったとしても実際に行為しない場合は自殺ではないということになる。

たとえば交通事故の被害者や通り魔の被害者は基本的に自殺に分類されない。一方、電車へ飛び降りて死んだ人間は飛び降りたら死ぬということを予知したうえで、自ら飛び降りるという行為によって死を招いたと推定できるので自殺に分類される。

では、ギャンブルで外したら死に、当たったら大金を手に入れるというようなゲームを自ら望んでした場合はどうだろうか。100%ではないとはいえ、死ぬ可能性があることを予知したうえで自ら行為しているわけである。もし死ぬという結果が生じなかったら自殺ではないが、結果が生じたら自殺に分類できるか。

ここで重要なのは、ギャンブラーが死を望んでいるかどうかといった「意図」、「個人の心理」をデュルケムは重視していないということである。「自殺者の気質、性格、生活歴、私生活上の体験など」も同様にデュルケムは重視しない。

死のうとしているかという意欲ではなく、「死ぬという結果が生じると本人が予知できたかどうか」が問題となる。ギャンブラーが3割の確率で自分は死ぬと予知できており、その結果が生じたならそれは自殺と言えるか。

そもそもこのギャンブラーが死を望んでいたかどうか、それを意図していたかどうかは心理的なものであり、客観的に、事後に明らかにすることは困難である。

しかし、死ぬ可能性があると説明されたうえで参加していたなら、ギャンブラーが予知できていたと判断することはより客観的に理解、実証可能である。もちろん、3割で死ぬ可能性があると説明されたとしても、本人は「絶対に自分は死ぬわけがない」と信じており、予知できていなかった可能性もある。しかしそれは「自殺者の気質や性格」に関わるものであり、考慮されないのだろう。

自殺に「意図」を含めるべきだというデュルケムへの批判

たとえばデュルケムの弟子である社会学者のアルヴァックスは、デュルケムの自殺の定義に「意図」を含める必要があると主張している。

※なお、自己犠牲(犠牲的タイプの死)については別の項目のコラムで扱う。

(アルヴァックスにおける)自殺:「死が、当人自身によって成し遂げられる行為から生じる結果であり、当人が自らの命を落とすことを意図しているかあるいはそれを目標とし、しかも、犠牲的行為ではないあらゆる場合を、自殺として分類する」。

重要な点は「予知」の代わりに「意図(目標)」が定義に含まれたことである。簡潔に言えば「当人が死という結果を意図した上で、自らの行為によって死を招くこと」であり、かつ「犠牲的行為ではない場合の死のタイプ」が自殺である。

社会学者のギデンズ、ダグラス(Jack David Douglas)、ブノア=スマリヤン、宮島喬さんのデュルケムの自殺に対する定義への批判を紹介していく。

ギデンズは「XをすればYとなることを予知しつつXを実行することと、Yとなることを意図してそのためにXを実行することの間には、当人の判断や選択という次元で違いがある」とし、予知に基づくデュルケムの自殺定義を「自殺者の内的次元が欠けている」と批判している。

ダグラスは「意図」の推測が困難であると考えたデュルケムには賛同するが、「予知」も同様に容易ではないとデュルケムを批判する。

宮島さんも同様に、予知が「解きえない問題ではない」とするデュルケムの主張を批判している。なぜなら、客観的に、外在的指標として見えるものを自らの手法としたことと不整合が生じるからである。予知は主観的な指標だというわけだ。M・ウェーバーの場合は観察者の一般的な「普通はこのように考える」という意図を指標としても良いと妥協していたことを思い出す。

もし予知が自殺の定義に採用されると、統計を利用することは困難になってしまうとダグラスはいう。実際に予知できていたかどうかの精査が可能かどうかという問題である。

また、統計を集めた役人は一般的に意図や意志の観点から自殺を定義するのであり、そのような統計を用いることをデュルケムは不可能にしたと批判している。

一方、アルヴァックスは公式統計に依拠する自殺の社会学研究は統計を事実として受け入れざるをえないと述べている。

意図はあったのか、予知はあったのかと疑ってかかることよりも、あったものと仮定して進まざるをえないということだろう。この点で、ウェーバーに近いのかもしれない。

ミクロな範囲で精密に検討していけば、ある一定の範囲でより妥当な統計を出すことが可能かもしれない。しかしそのような作業が理論的に可能かどうか、可能だとしても現実的に広い範囲で実行できるかどうかという問題がある。

このあたりは中範囲の理論の話題とも重なるところがありそうだ。ミクロとマクロのバランスである。統計データと質的なデータの両方を用いて分析して、その重なりにおいてなにか見えてくるもの(理解のボーナス)がある、と考えていくのも面白そうだ。

ブノア=スマリヤンは、デュルケムが意図性を除外したことによって自殺に「自己犠牲タイプの死」が含まれることを問題とするという。

デュルケムは自殺統計を利用して自殺を説明しようとするが、自己犠牲タイプの死は役人によって自殺とはみなされず、公式統計には含まれていないという。それにもかかわらず、デュルケムは「戦時には自殺者の総数が減少する」と述べていることは誤りだという。もし「自己犠牲タイプ」が正確に統計に用いられていたら、自殺者の総数が減少したといえたかどうかは分からなかったかもしれない。これはたしかにと思った。

【基礎社会学第三十四回】ロバート・K・マートンの中範囲理論とはなにか

キーワード:アルヴァックスによる自殺の定義

「アルヴァックスは、『自殺の諸原因』結論で、上で述べたデュルケム『自殺論』に対する問題意識から、デュルケムの定義を修正し、自殺を次のように定義した6。「死が、当人自身によって成し遂げられる行為から生じる結果であり、当人が自らの命を落とすことを意図しているかあるいはそれを目標とし[avecl’intentionouenvuedesetuer]、しかも、犠牲的行為ではないあらゆる場合を、自殺として分類する」(Halbwachs1978:308)。」

杉尾浩規「デュルケムの自殺定義に関する一考察,アルヴァックスとの比較を通して」,65pキーワード:ギデンズによるデュルケム批判

「デュルケムの自殺定義は、その意図性の取り扱いに関して、それ以降の自殺の社会学研究で批判されることになる。ここでは、典型的な批判を幾つか取り挙げ、その論点を確認したい。批判は大きく二つに大別できる。一つ目の(主要な)批判は、デュルケムが自殺定義から「意図」を除外し「予知」を導入したことを問題とする。例えば、ギデンズは、XをすればYとなることを予知しつつXを実行することと、Yとなることを意図してそのためにXを実行することの間には、当人の判断や選択という次元で違いがある点を強調する。そして、予知に基づくデュルケムの自殺定義を、自殺者の内的次元が欠けていると批判する(ギデンズ1986:262)。」

杉尾浩規「デュルケムの自殺定義に関する一考察,アルヴァックスとの比較を通して」,64pキーワード:ダグラスによるデュルケム批判

「また、ダグラスは、意図の推測を困難としたデュルケムに賛成する一方、予知の推測がより容易であるとは考えない。そして、推測の難易度に応じて意図が除外され予知が導入された自殺定義は、デュルケムの自殺研究が知識に特権を与える合理主義的であることの反映とする(Douglas1967:379)。」

杉尾浩規「デュルケムの自殺定義に関する一考察,アルヴァックスとの比較を通して」,64pキーワード:宮島喬さんによるデュルケム批判

「あるいは、宮島は、予知が「解きえない問題ではない」とするデュルケムの主張に疑問を呈し、これを、外部的特徴による研究対象の定義付けを自らの社会学的方法論としたデュルケムにおける「不整合性」であると批判する(宮島1979:42-43)。」

杉尾浩規「デュルケムの自殺定義に関する一考察,アルヴァックスとの比較を通して」,64pキーワード:ブノア=スマリヤンによるデュルケム批判

「二つ目の(一つ目の批判の延長にある)批判は、デュルケムが自殺に自己犠牲タイプの死を含めたことを問題とし、自殺分類を含むデュルケム『自殺論』全体に直接的影響を及ぼす批判でもある。このタイプの批判は、ブノア=スマリヤンによって最も簡潔かつ典型的に指摘された。ブノア=スマリヤンは、意図性を除外したデュルケムの自殺定義には自己犠牲タイプの死が含まれる点を問題とし、それゆえ、このタイプの死に対応するデュルケムの集団本位的自殺も批判する。なぜなら、このタイプの死は、通常自殺とは見なされないからであり、デュルケムが依拠した自殺の公式統計には含まれないからである。しかし、デュルケムは、このタイプの死が自殺に含まれるという自分自身の主張をあたかも忘れているかのごとく、自殺の公式統計に記録される自殺者数を『自殺論』で使用する。「この誤りが誰にでも分かるほどに際立つのは、戦時には自殺者の総数が減少する、と彼[デュルケム]が断言するときである。もしも意図的な自己犠牲の事例が[自殺者の総数に]含まれるならば、その率は大幅に増大するであろう([]内筆者)」(Benoit-Smullyan1948:530)。」

杉尾浩規「デュルケムの自殺定義に関する一考察,アルヴァックスとの比較を通して」,64p

「自殺の恒常性」とは

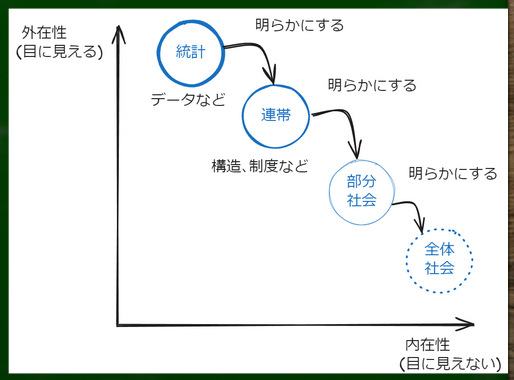

社会的事実とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

社会的事実:個人に対して、外部から強制力をもって拘束する集合的な現象のこと

社会的事実は内在的事実と外在的事実に区別され、グラデーションを帯びるものだとされている。デュルケムは外在的事実を通して内在的事実を明らかにするという手法をとる。これが「社会をモノのように観察する」という方法の基準の意味合いである。

社会学が探究するのは「人びとが意識していない、人々の行動を規定している規則やルール」であるという。つまり、社会学の主要な対象はより内在的(無意識的)な社会的事実であるともいえる。そのための手段として外在的な社会的事実の究明が位置づけられる。

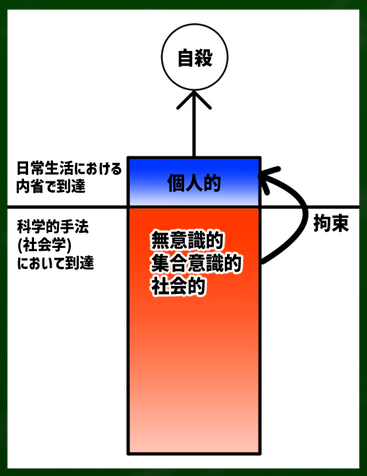

序盤で確認したように、デュルケムは個人の「心理的要因」を重視しない。言い換えれば、各人の個別的諸意識を重視しない。これは、自殺の定義に「意図」が含まれないことと通底している。

【基礎社会学第三七回(1)】エミール・デュルケムの「社会的事実を物のように考察せよ」を解説

ミクロではなく、マクロを重視する

社会学が探究するのは「人びとが意識していない、人々の行動を規定している規則やルール」であるという。つまり、社会学の主要な対象はより内在的(無意識的)な社会的事実であるともいえる。そのための手段として外在的な社会的事実の究明が位置づけられる。

序盤で確認したように、デュルケムは個人の「心理的要因」を重視しない。言い換えれば、各人の個別的諸意識を重視しない。これは、自殺の定義に「意図」が含まれないことと通底している。

「個人的な動機や意思を考慮に入れない」という手法は、一般的な常識とは異なる、デュルケム独自のアプローチである。いわば「森を見て木を見ない」アプローチである。

木ばかりを細かく見ていたら森は見えないが、しかし「木がなければ森もない」とも考えていたという点は重要である。より正確に言えば、「森に影響を受けたり、森を意識する木がなければ、もはや森はないのも同然だ」というわけだ。両者は孤立して存在するのではない。

木がありさえすれば森があるかというと、そうではないという点がなかなか理解しにくい。一種独特の形で木が森に影響を受けている必要がある。

デュルケムは生成論的なアプローチというより、まず森ありきで、森に影響されていない木などないという態度から分析しているのかもしれない。実際、社会に影響を受けていない個人など現代ではほとんどいないのであり、極端な0からの生成論は実証主義的視点からは不毛ではないだろうか。1から2へ、2から10へなどの生成論的アプローチをデュルケムはしている(たとえば集合的沸騰など)が、0からだとは思えない。

ホッブズ的秩序問題のようにいかにして秩序が生じるか、社会が生じるかといった視点は確かに重要であるが、しかし実際に0から1を想定するのは思弁的だろう。たとえばデュルケムは「独立した個人から社会を演繹する立場は真の創造を無から得ることに等しい」と述べている。

とはいえ、実際どのように社会が原初において形成されたのだろうか。赤子は絶望的なまでに無力であり、親の助けを必要とする存在である。生まれながらにして独立することはできず、他者の助けを、協同を必要とする存在である。また、猿にも社会は存在する。猿において、あるいはその進化前にいかにして社会は形成されたのだろうか。遺伝や環境が複雑に絡み合っていく問題としても考えていくことができそうだ。

デュルケムは個人の意図や動機から出発するのではなく、社会全体の構造からその影響を考察する。

いわば、マクロから出発するのである。ルーマン的に言えばまず社会システム(要素と要素の関係の総体)があり、そこから要素が生産及び再生産されるということになる。原初的な要素と要素がいかにして結びついたか、その総体が創出されたかという分析はあまりしない印象がある。ただし、再生産の過程で社会システムは変化していく可能性をもっている点は重要である。全く同じ要素を再生産しているわけではない。

タルドは以下のようにデュルケムを批判していたが、ここに両者のアプローチの違いを見て取ることができる。

「全体的な諸現象がある順序で同一のものとして再生産され反復されることを強いるようなひとつの進化法則をいわば押し付けることですべてを説明する代わりに、また、かくして大によって小を、大局によって細部を説明する代わりに、私は小さな基礎的諸活動によって全体的相似を、小によって大を、細部によって大局を説明する。」

デュルケムは『宗教生活の原初的形態』で「社会は、個人によって、また、個人のうちにのみ、生存し、生活するのである。社会の観念が個人の精神内で消滅したら、集合体の信念・伝承・熱望が、私人によって感じられ、分有されることを休止したら、社会は死滅するであろう(204p)」と述べている。

デュルケムは『自殺論』で「諸個人しかいないのであれば社会は実在しない」とも述べている。

社会的事実に一切影響を受けていないような複数の個人がいたと仮定する場合、その範囲において「社会」は存在しないということである。デュルケムは社会を「個人によって実現されるあらゆる種類の観念、信念、感情の総体」と定義している。

ざっくりといえば社会は「集合的意識」であり、特定の個人の観念や信念、あるいはその総和に還元できない、それらを超えた(個人に外在する)、一種独特の実在ということになる。

社会が個人を様々な形で強制ないし拘束している。こうした強制が一切欠けているようなケース、それぞれの個人が一切影響を受けず、内面化もされてないようなケースにおいて、社会は実在しないとみなされるのである。0とは言わないまでも、ほとんど影響を受けない場合においては諸個人が自殺に至りやすいという点が重要になってくる。

キーワード:社会学の探求対象

「人びとの行動を規定している規則やルールには、人びとが意識しているものと、意識していないものとがある。社会学が探究するのは、これらのうちの後者、すなわち見えざる規則性の方である。そしてこの視点から、自殺を社会現象としてとらえようとしたのがデュルケムである。各社会には、一定の人びとを自殺へと導く、ある種の規則性がある。自殺する人びとは、それぞれ自覚的に行動し、自らが何をしているかも意識している。しかし、それでもこの規則性そのものについては知りもせず、また気づくこともない。大村先生は、実に巧妙に、デュルケムの自殺論をユングの心理学や、マイケル・ポランニーの暗黙知に結びつけて説明されていた。それと「集合的無意識」という言葉を、いささか遠慮がちに用いられていたことが印象的であったが、いずれにせよ当時の私にとって、この発想は衝撃的であった。」

阪本俊生「デュルケムの自殺論と現代日本の自殺 日本の自殺と男女の関係性の考察に向けて」,7-8pキーワード:森を見て木を見ない

「一般に古典といわれる作品は、他に類をみない独自性をもつが、この作品も例外ではなく、一般常識とは異なるいくつかの独自性をもつ。その一つは、自殺をとらえるさい、当事者である個人を見ようとしないことである。すなわち自殺を、可能な限り自殺率の統計だけを用いて分析しようとする。自殺の研究に統計を用いることそれ自体は、きわめて一般的である。だがデュルケムは、通常は考慮される自殺者本人の個人的な動機や意思、あるいは遺書なども用いず、それらを考慮に入れることもほとんどおこなわない。あくまで自殺者数の統計的事実と社会環境要因との相関から、自殺の要因を探究するという点で特異である。いわば、森を見て木を見ないというやり方を研究戦略として、かなり徹底しておこなっている。」

阪本俊生「デュルケムの自殺論と現代日本の自殺 日本の自殺と男女の関係性の考察に向けて」,8pキーワード:「独立した個人から社会を演繹する立場は真の創造を無から得ることに等しい」

「スペンサーをはじめとする功利主義者の誤りは、『社会の起源を認識する仕方』にある。『彼らは、原初に孤立し独立した諸個人があり、ついで、諸個人は協同するためにのみ関係に入る』と想定しているが、『個人から社会を演繹する』この立場は、『真の創造を無から得る』ことに等しい。これが、デュルケムの一貫した社会認識である。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,54p

キーワード:タルドとデュルケムのスタンスの違い

「ここでタルドは、「模倣」の観念を斥けたはずのデュルケムが「模倣」の観念を援用していると、いささか皮肉を込めた調子で反論している。とはいえタルドは、デュルケムも結局は自分と同じ立場に立っていると言いたかったのでは決してない。そうではなく、タルドは「大によって小を」という言葉でデュルケムの方法を表現しながら、それとはまったく逆に「小によって大を」とみずからの方法を特徴づけていたのである。

『このような〔社会学に関する私の〕考え方は結局のところ、単線的進化主義者たちの考え方とは正反対であるし、デュルケム氏のそれとも正反対である。全体的な諸現象がある順序で同一のものとして再生産され反復されることを強いるようなひとつの進化法則のいわば押し付けることですべてを説明する代わりに、また、かくして大によって小を、大局によって細部を説明する代わりに、私は小さな基礎的諸活動によって全体的相似を、小によって大を、細部によって大局を説明する。このような見方は、無限小分析の導入が数学のなかに生み出したのと同じ変容を社会学のなかに必ずや生み出すはずである。』(IV,p.63)」

合田 正人「西田幾多郎と「模倣」の問題 タルドへの小さな言及の波紋」(2018),63-64pキーワード:個人と社会の関係

「このふたつの儀礼の分析をとおしていえることは、『儀礼は何にもまして社会的集団が周期的に自己を再確認する手段』(272p)だということである。『社会は、個人によって、また、個人のうちにのみ、生存し、生活するのである。社会の観念が個人の精神内で消滅したら、集合体の信念・伝承・熱望が、私人によって感じられ、分有されることを休止したら、社会は消滅するであろう』(204p)。儀礼の重要な機能はここにある。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,86p

キーワード:社会の定義

「第一点。社会とは、『何よりもまず、個人によって実現されるあらゆる種類の観念、信仰、感情の全体』であるが、もっとも重要なのが『社会の主要な存在理由をなす道徳理想』である。したがって、社会を意欲すること(道徳性の第二要素に対応)は、この理想を意欲することだということ。ここから、社会が体現する理想を否定するぐらいなら、物質的実体としての社会が消える方がマシ、という過激な発言もなされる。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,73p

「自殺の恒常性」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

自殺の恒常性:社会における自殺率が安定的な傾向を持ち、その変動が社会的要因によって規定されるという性質のこと。

※恒常性とは一般に、ある現象が時間を通じて安定した状態を維持し、一定の傾向やパターンを繰り返す性質を意味する

例えば各社会の自殺率は数年単位で類似した比率を維持することが多い。

もし自殺が単に個人的な問題で、恣意的で偶然的な問題だとすれば、社会全体の自殺率が同じ程度に何年も連続して生じている事態を説明することが難しい。

ランダムなものを拘束するような、規定するような「なにか」があるはずであり、これをデュルケムは「社会的事実(社会的要因)」であると考えた。もっと踏み込んで言えば個人的要因は社会的要因が促していると考えていくのであり、最終的には社会的要因のみ(単一の原因)で説明しようとしているのである。

ある特定の社会において、特定の社会的な状況に人々が毎年置かれることによって、特定の傾向を生み出しているというわけである。たとえば統合力が弱いような社会的な状況が変わらなければ、高い自殺率が連続して続くことになりうる。

恒常性があるとは、安定したパターンが続いているということであり、それは「社会構造」であるとも考えることができる。つまり、社会構造の在り方(統合的な構造/非統合的な構造)が(社会全体の)自殺率を規定するのである。

キーワード:自殺の恒常性

「だが、かつてデュルケムが着目したのは、こうした断層もさることながら、それ以前に、なぜ連続する数年のあいだ、かなり近い人数の幅で自殺者数が推移するのか、という問題である。いうまでもなく、自殺した人たちは翌年にはいない。したがって、同じ人びとが翌年も規則的に似た行動をとるというのとはわけが違う。すなわち翌年の人数は、まったく新たな人たちのものである。それなのになぜ、まるで計ったかのように、数年間も継続して、ほぼ一定数の自殺者が生じてくるのだろうか。これはよく考えてみると奇妙な話であるが、一般には気づかれにくい。デュルケムはこれを自殺の「恒定性」と呼んだ。このことは、自殺が個々人の動機や性格によってではなく、実は社会環境要因によって生じていることを示唆している。すなわち、ある一定の社会内において、一定数の人びとが似通った社会状況(あるいは精神状況)におかれることこそが、こうした結果をもたらしているのだ。だから見るべきは、個々人の事情よりもむしろ、全体的な社会環境なのだ。自殺者死亡者数の統計データは、ある意味で一年間の交通事故の数に似たところがある。継続的にかなり近い数で推移するからである。ただし、交通事故は自殺と違って意図的に生じるものではない。それを起こそうと意図して起こすような人びとは滅多にいない。それらは個々人の意思とは無関係に、毎年、一定数の人びとに似たような状況が生じることで起こるものである。そして自殺率も、これと似通った変化の仕方をする。」

阪本俊生「デュルケムの自殺論と現代日本の自殺 日本の自殺と男女の関係性の考察に向けて」,8-9p

個人的特殊な事情は自殺率を説明するものとはなりえない理由

(1)遺書などがない場合、自殺の動機は担当した役人たちの所見の統計にすぎず、疑わしいから。(2)仮に遺書などがあった場合でも、「自分の行動の真の動機」を正しく捉えることができているかどうか、疑わしい。

デュルケムは「われわれはたえず、とるにたらない感情や盲目的習慣にうごかされている行動を、崇高な情執や気高い配慮によるものであるかのように説明しているのだ」ともいう。要するに、動機を盛ってしまいがちなのだろう。

たとえば失恋をして自殺をするような場合を考えてみる。この場合、遺書で「失恋をして悲しいから」と素直に書くだろうか。「皆に幸せを祈りたい、周囲の人々に迷惑をかけたくない」といった理由を書く人もいるのではないだろうか。

デュルケムは人々が内省によって到達するようなものは「表面的なものに過ぎない」とみなし、「意識にのぼらない理由によってすでになされていた決心をさらに固めさせる以上の目的をもたない」と述べている。

図にするとこのようになるのかもしれない。

ただし、過度に単純化し、一方通行であるとすると決定論的、保守的なニュアンスを強く帯びる印象を受ける。

デュルケムは集合的なもの、たとえば「実在する集合意識」が「社会にとって望ましいと思われている集合意識」とズレる場合があるとも述べている。そうした場合に内在的批判、革新的批判が生じ、個人が集まって集合的な力となり、実在する集合意識が変革される可能性もある。たとえばA主義だけが正しいという世論から、A主義にも悪い部分があると共通理解され、より適切な新しいB主義へと訂正、革新されていく場合もありうる。

キーワード:個人的特殊な事情、遺書、動機

「社会現象としての自殺は、個人の意識や意図とは別のところで生じている、と考えるデュルケムは、自殺者の動機や遺書を研究対象としない。デュルケムは、自殺動機の統計について、それらは「報告事務を担当した役人たちの…動機についての所見の統計に過ぎない」として、これらを疑わしいという1)。また自殺者自身の遺書に関しても、「われわれは、自分の行動の真の動機を見誤っていることのなんと多いことか」とし、また「われわれはたえず、とるにたらない感情や盲目的習慣にうごかされている行動を、崇高な情執や気高い配慮によるものであるかのように説明しているのだ」という。」

阪本俊生「デュルケムの自殺論と現代日本の自殺 日本の自殺と男女の関係性の考察に向けて」,9p「もちろん遺書が不誠実だというのではない。デュルケムは、「本人は自分自身とその心的傾向の性質についてあまりに誤認しやすい」という。そして「人間の反省的意識の達する顧慮というものは、往々にしてたんに表面的なものすぎないこと、またそれが、意識にのぼらない理由によってすでになされていた決心をさらに固めさせる以上の目的をもたないことは、周知の通りである」とも述べている2)。いずれせよデュルケムは、「個人的特殊な事情は自殺率を説明するものとはなり得ない」とし、いわば人びとの意識にのぼらないような自殺の原因について、さまざまな社会環境による自殺率の違いを比較し、分析することで明らかにしようとしたのである。」

阪本俊生「デュルケムの自殺論と現代日本の自殺 日本の自殺と男女の関係性の考察に向けて」,9p

精神病理的要因も個人的特殊的な事象である

たとえば「うつ病」などは精神病理であるとみなされ、阪本さんによると日本(2008年)では自殺要因としてもっとも多かったそうだ。うつ病とは「持続的な抑うつ気分や興味喪失を特徴とする精神疾患」を意味する。一般的な説明の仕方をすれば、うつ病が深い絶望感、無価値感、未来への希望喪失を引き起こし、これが自殺を考え行動する動機となるという言い方になる。

デュルケムはそうした精神病理的要因(個人的状況)をそもそも生み出している社会的状況に目を向けるべきであり、それが自殺の重要な原因であると考えている。

それゆえに、精神病理的要因を分析する必要がないという(例えばA神経とB神経が・・・というような生理的な分析なども重視しない)。

「精神病理的要因も、デュルケムは個人的特殊な事情として考える。たとえば、わが国の2008年の自殺要因でもっとも多いとされるのは、うつ病である。だがデュルケムの考え方では、それ自体は自殺率の高まりの要因とはならない。どういうことか。もしうつ病が原因で自殺が増加しているのであれば、自殺率の増加に比例して、うつ病の患者が増えていなければならない。ではなぜうつ病の患者が増えるのか。むしろこちらが自殺の増加の原因だといえる。もし、うつ病の患者のなかで自殺する人びとの率が高まるとすればどうであろう。この場合は、自殺の原因は明らかにうつ病ではない。問題はうつ病の患者の自殺率を高めている要因の方なのである。」

阪本俊生「デュルケムの自殺論と現代日本の自殺 日本の自殺と男女の関係性の考察に向けて」,10p

原因の還元とは

こうした考え方は「原因Aが原因Bによって引き起こされていると推測できる場合、原因Bのほうを根本的であり、分析すべきだ」とまとめることができる。あるいは「原因Aは原因Bに還元できる」という言い方にもなるだろう。

もっとも、原因Bもまた原因Cによって・・・と無限後退あるいは循環しかねない。そこで、原因Bを広い意味で「社会的要因」と捉えているのだろう。統計の項目で扱うが、デュルケムは基本的に「一つの原因」に他の原因を還元できると考えている。精神病で言えば、「鬱気味だから」という要因は「社会の統合力が弱いから」などに還元されてしまうわけである。

また、原因Aと原因Bの相互関係も加味されていることから、双方は孤立的な存在とはみなされていない。

とはいえ、要素が先ではなく関係が先、つまり社会(システム)が先だという考え方をデュルケムはしているように思われる(循環論の回避、卵か鶏かなら、鶏が先)。なぜなら、社会がなければ個人もなく、また精神の発達もないと考えられているからである。AがBに影響を与え、BがAに影響を与えるという相互関係は確かだが、しかしBがまず存在するという前提(公理)から分析が開始される。全く別なAが今まで存在していたBに影響を与えるのではなく、Bに既に影響を受けたAがBに影響を与えるのである。

山火事の原因に落雷や火の不始末はたしかに考えられる。同じように、自殺の原因に本人のうつ状態や失恋のショック、将来への不安といったものも確かに考えられる。

しかし、そうした個別の要因ではなく、そもそも「木が簡単に燃えやすいような状態にある」という社会の一般的状態にデュルケムは目を向けるのである。

別の言い方では「自殺は原因論的ではなく、形態学的な社会的事実である」ということになる。

たとえば人口が増加して分業化が加速するという説明の在り方を「行為様式」ではなく「存在様式」で説明していたことと重なってくる。社会的潮流(行為様式)もさらに存在様式に影響を受けるのであり、またそれらの相互作用も存在する。それぞれの抽象度(論理階型)は異なり、抽象度が高いほうが社会全体への影響は高いといえそうだ。個人心理よりも集合意識の方が抽象度が高い。

デュルケムは「追求しなければならないのも、その一般的状態であって、それが個々人の意識におよぼすかもしれない枝葉末節の影響にかかずらわっていてはならない。……自殺の原因がどのようなかたちで個々の自殺者にあらわれるかということはさておいて、直接に自殺の原因の決定につとめたいとおもう」と述べている。

デュルケムにとって個人の心理的要因は本質的でない取るに足りない事柄にすぎないというわけであり、そうした心理を規定する一般的な状態、集合意識のほうが重要だというわけである。

デュルケムの言葉で言えば「社会そのものの固有の性格」であり、「個々ばらばらに個人の上にではなく、集団の上に影響をおよぼすことのできるような諸原因」である。

「社会そのものの固有の性格」とは社会的事実のことであり、自殺の場合は「それぞれの社会が一定数の自殺を引き起こす傾向」である。

デュルケムの言葉では「個々の自殺に目を奪われず、より高みにたって、それらに統一性を与えているもの」である。後で詳しく扱うが、ざっくりと言えば「自殺の増減は社会の統合の強弱や拘束の強弱」と関連しており、それらが自殺の傾向に統一性を与えているものだということになる。

「社会そのものの固有の性格」とは言い換えれば「一般的な状態」であり、「集合意識」であり、「潮流」である。

川の比喩だとわかりやすい。水そのものではなく、また単に水の集まりにも還元できない「流れ、力」のようなものだろう。我々は川の「流れそのもの」を目で捉えることはできない。しかしその流れが実在すると感じることはできるし、川に入ればその流れの力の影響、拘束を受けることはできる。水(個人)がなければ流れ(社会)もないが、水さえあれば流れがあるわけではない(バケツの水には流れがない)。

注意するべきなのは、「自殺の傾向」と「個人の自殺の統計的総和」は同義ではないということである。

一体どういうことかと困惑するだろう。社会や集団は、それを構成する諸個人には還元できない、個人を超えた一種独特の実在である。社会的事実も同様であり、「個人の自殺の統計的総和」ではなく、それ以上のなにか、集団の特性やパターンである。自殺の統計の総和さえみればその原因、傾向がただちに読み取れるわけではない。この問題は次のコラムで深く扱う。

キーワード:還元

「そこにミルとデュルケームの決定的なちがいがある。デュルケームは、原因と結果が根本的には必ず一対一で対応すると考えていた。特定の原因は必ず特定の結果をうみだす。表面的には複数の原因候補がつねにありうるが、それも最終的には一つの原因に還元できる、と考えていた。それを理由にして、彼は自殺が個人単位で確率的に生じるという考え方を退けたわけだが、差異法を退けた理由も同じではないだろうか。一つ以外の条件が全てひとしいという差異法の適用条件は、現実にはきわめてきびしい。デュルケーム自身が指摘しているように、社会科学でこれが厳密にみたされる場合はほとんどない。」

佐藤俊樹『社会学の方法』,107pキーワード:原因論、形態論

「ところが、デュルケームが自殺を社会的事実だとするのは、自殺それ事体の特性による。個人単位では、必ず自殺に至らせるような確定的な原因がないにもかかわらず、集団単位の自殺率は恒常性をもつ。だから自殺は社会的事実だとするのだ。彼自身の言葉を借りれば、彼の自殺の分類は、『形態学的ではなく……原因論的』だが、自殺自体は原因論的にではなく、形態論的に社会的じじつだとされている。逆に言えば、自殺が社会的事実なのは、その原因がわかったからではない。かりに『自殺論』で見出された凝集性の弱さや集団的同調圧力、アノミーといった原因が本当はあてはまらなくても、自殺が社会的事実であることにはかわりはない。」

佐藤俊樹『社会学の方法』,109p

キーワード:社会そのものの固有の性格

「デュルケムが注目したのは「社会そのものの固有の性格」(Durkheim:1897,14=訳,31)であり,「個々ばらばらに個人の上にではなく,集団の上に影響をおよぼすことのできるような諸原因」(Durkheim:1897,15=訳,32-33)である。」

薬師院仁志「自殺論の再構成」,54-55p「統計を調べてみる。すると、自殺率はだいたい毎年一定しているし、大きく変化する年もあるにはあるがそれは例外的である。それぞれの社会は、一定数の自殺を引き起こす傾向をそなえているのである。この傾向こそが、社会学独自の研究対象となろう。とすれば、説明の方向性も常識とは異なってくる。常識的には自殺者個々人の動機を探っていくだろう。社会学者の視点はこれとは異なる。『それぞれの社会において一定の期間毎に、一定の数の者が自殺をはかる』という現象を説明するためには、『個々の自殺に目を奪われず、より高みにたって、それらに統一性を与えているもの(『自殺論』409p)』を見つけなければならない。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,29p

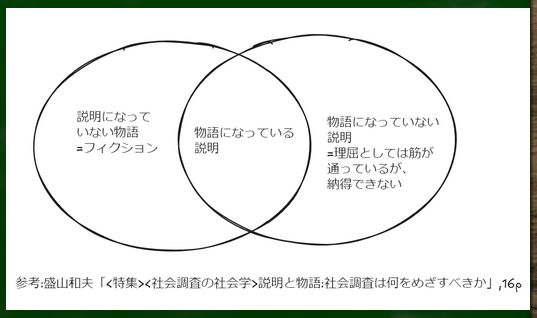

【コラム】説明vs物語

説明派と物語派の対立について

ここで、盛山和夫さんの話を紹介したい。盛山さんによると、社会学では「説明vs物語」というかたちで議論されることがあるという。

(通説的な意味での)説明:実証主義的、客観的で自然科学に近い科学観と結びついた社会学的陳述の方法。

(通説的な意味での)物語:行為者の主観的な意味世界に沿って解明していく「理解」を重視する社会学的陳述の方法。

キーワード:説明、物語

「社会学や社会調査に関する最近のメタ理論的な議論では「物語narrative,storytelling」と「説明explanation」とが対比的に論じられることが多い。「説明」は実証主義的で自然科学に近い科学観と結びついた社会学的陳述の方法であり、それに対して「物語」は、解釈的で社会現象についての陳述の仕方として、よりふさわしい方法だと考えられている。この対比は、かつての「説明vs.解釈・理解」という対比とほとんど重なっている。」

盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」,11P

物語を重視する人たちの意見

「物語」を重視する人達からすれば、「説明」を重視する人たちは諸個人のミクロな実際の行為者の意味世界を無視していることになる。

「観察者側の意味世界、観察枠組み」が重視されすぎている、あるいはそうした枠組みはそもそも不適切だと考えているわけである。例えばミルズがパーソンズの理論枠組みを「誇大理論」と揶揄したこと、ガーフィンケルが「判断力の麻痺した個人」と揶揄したことを思い出してほしい。

観察者が独りよがりに作り上げていく知識を生産しているわけだという批判が向けられる。

これは、マクロ社会学に対するミクロ社会学からの批判と重なるものがある。例えばタルドやギデンズはそうした意味でデュルケムを批判している。ハーバーマスからルーマンへの批判もその一種なのかもしれない。

物語を重視する人たちからすれば一人ひとりに詳しく話を聞いていくといった「質的調査」が重視される。

質的調査:一般に、数値データではなく、言語や行動、文脈を重視して社会現象を深く理解するための調査方法。エスノグラフィーや参与観察、インタビューなど。

※エスノグラフィーや参与観察では研究者は対象となる集団やコミュニティの一員として、日常的な活動を観察し、参加する。

説明を重視する人たちの意見

「説明」を重視する人達からすれば、「物語」を重視する人たちは「経験的に観測可能な事項以上の、曖昧な、特殊的な現象」を説得力のある形で語っているにすぎない。

学問が科学といえるためには「経験主義」を遵守し、客観的に観察可能なものに考察を限定し、より普遍的な法則、パターンを手に入れるべきだと考える。「それ、あなたの主観ですよね?なにかデータはあるんですか」という文脈におけるデータとは「統計」を指し、これらは特定のインタビューなどの特殊な質的調査ではなく量的調査を指すのだろう。

科学的説明を重視する人たちからすれば、より客観的に説明できる「量的調査」が重視される。

量的調査:データを数字に限定して扱い、数字で世の中を語ろうとする方法。例えば標本調査など。世論調査や市民意識調査もこの手法がとられる。

ここで私が思い出すのは社会学者のロバート・マートンによるヨーロッパ型とアメリカ型の区別である。

ヨーロッパ種の社会学者は「われわれのいうことが真実かどうかは分からないが、少くともそれは重要な意義をもっている」と考える。

アメリカ種の社会学者は「われわれのいうことに特に意義があるかどうかはわからないが、少くともそれは真実である」と考える。

マートンの「アメリカの学者は自分が何を話しているのか分かっているが、それは大した内容のものではないし、ヨーロッパの学者は自分が何を話しているのか分かっていないが、その内容は大したものである」という発言もなかなか面白い。

もっとも、マートン的な分類をすれば「統計調査」を用いる点で質的であれ量的であれ、アメリカ型に分類されるのかもしれない。ただ統計を実証的に集めることにはあまり関心がなく、まずは理論がなければデータを集めても無意味であるというのがヨーロッパ型であるといえる。マートンはそれらの橋渡しとして中範囲の理論を提唱した。

【基礎社会学第三十五回】ロバート・K・マートンの実証的機能分析とはなにか

キーワード:質的調査

「さて、量的調査はデータを数字に限定して扱い、数字で世の中を語ろうとする方法であり、標本調査がその代表的なものです。国が統計法に則って行う家計調査や毎月勤労統計などもこの手法を取っていますし、メディアが行う世論調査、自治体が行っている市民意識調査なども同様です。これらは、政策形成の基礎的な参照データとなっているだけでなく、報道などでも日常的に目にしますので、標本調査の原理を知っておくことは、政策立案にかかわる担当者だけでなく、一般市民にも求められます。」

ソース:https://www.soumu.go.jp/main_content/000819731.pdf

説明と物語は対立的なものではない

盛山さんは説明と物語は対立的なものではなく、両立するものであり、「説明と同時に物語ることを目指さなければならない」という。

量的調査だからといって物語ることをしなくていいかというとそうではないという。また、質的調査だからといって科学的な説明をしなくていいかというとそうではないということである。

「そもそも説明と物語とを対立的にとらえることが間違いなのであって、自然科学の科学的説明でさえしばしば物語的である。ましてや、意味世界としての社会的世界についての探求は、当該の社会や現象それ自体に埋め込まれている物語を、研究者の視点から新たに再構成するしかない。したがって、質的調査だけでなく統計的な量的調査においても、われわれは「説明」と同時に「物語る」ことをめざさなければならない。」

盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」,1P

極端な経験主義

盛山さんによるとこうした二項対立的な考えの原因は「社会学の方法についての極端な経験主義」にあるという。

この極端な経験主義では「経験的に観測可能な事項だけからなる知識だけが、われわれにとって知るに値するもの」だと考えられている。確かに経験的に観測されるものは他者も同様に観察できる可能性が高く、共同の知識基盤を形成する可能性が高い。一方、主観的に作り上げられた知識、たとえばA時代からB時代に進化し、C時代に進化するべきだといった主張は必ずしも経験的に観察されず、共同の知識基盤を形成する可能性が低い。

しかし、盛山さんは「経験的に観測されておらず、主観的な推測によって作り上げられた知識は、必ず虚構であって実世界との対応を持たないと考えるのは間違っている」という。

自然科学においても万有引力やエネルギーなどのように経験的に観察されていない知識もあるという。しかしそれらは「実世界との対応を正しく持っている」という。この話を聞くとパースのアブダクションの重要性を思い出す。経験的に確証できる帰納法だけから科学は構成されているのではなく、アナロジーや閃きといった主観的な領域と共同して構成されているのである。

キーワード:過度の経験主義

「法則定立や経験的一般化というような観念は、社会調査や社会学につきまとってきた「過度の経験主義」に根ざしている。過度の経験主義は、われわれが知るべきすべてのことは観測された経験的データそのものの中にあると考える。」

盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」,4-5P

「経験主義の穏当で、かつ中核的な意味は、「われわれの知識は、経験的に観測されることがらに基づいていなければならない」と表されるだろう。しかしこの「基づいて」というのは曖昧な言葉なので、多様な解釈が可能になる。私は、経験主義の原則はせいぜい「できるかぎり経験的に観測されることがらによってチェックされるべきこと」という意味で十分だと思っている。知識の中に、それ自体としては経験的に観測しようのない事項(たとえば「引力」や「エネルギー」)が含まれていても全然かまわない。」

盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」,4-5P

「確かに、この判断を構成しているもののうち、次のポイントはまったく正しい。すなわち、経験的に観測されるものは、単に主観的に観測されるのではなくて、基本的にわれわれにとっての「共同の観測」であって、共同の知識基盤を形成する、ということである。それと比べると、経験的に観測されていない事柄についての知識は、必ずしも共同ではない主観性の度合いが高い。しかし、次の点でこの判断は間違っている。それは、経験的に観測されておらず、主観的な推測によって作り上げられた知識は、必ず虚構であって実世界との対応を持たないと考える点においてである。」

盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」,4-5P

デュルケムの『自殺論』の分析は説明か、物語か

さて、ここからが本題である。デュルケムは極端な経験主義者であり、科学的な説明に偏重し、「理解」や「解釈」を徹底的に避けていたのかという問題である。

盛山さんによると「社会学の量的データ分析における「物語性」の意義を理解するのに、デュルケムの『自殺論』ほど適切な例はない」という。つまり、科学的説明を重視しつつ、理解も同時に重視しているというわけである。経験的に観測できるものと、できないものを両方、有用に使いこなしている良い見本というわけである。これは外在的事実と内在的事実の振り幅とも理解できる。

「社会学の量的データ分析における「物語性」の意義を理解するのに、デュルケムの『自殺論』ほど適切な例はないだろう。」

盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」,6P

一次解釈、二次解釈、三次解釈とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

盛山さんは解釈を一次解釈、二次解釈、三次解釈に分けて考えている

解釈:データ(あるいはテキスト)に秩序を与えること。「秩序あるものとしてみること」あるいは「秩序を見出すこと」。

第一次の解釈:それまではランダムな記号列のようにしか見えなかったものに、基礎的な秩序を与えること。例:量的データから統計指標を計算するという作業。

聞き取り調査などの質的データの場合は、すでに一次解釈が完了しているという(読んで理解できるような形で提示されている)。

デュルケムのためにデータを準備したモースやタルドの政府機関のデータ収集と計算などは一次解釈の段階かもしれない。

第二次の解釈:「仮説構成」や「データによる仮説の検証」と呼ばれている作業のこと。出力された統計指標を「対象世界の構造的特性を記述する言葉」で表現しなおす作業。

例:男女の収入格差は大きいと仮説し、データで検証する。データから仮説を形成する。

盛山さんによると、第二次の解釈のレベルの「仮説検証」なるものはしばしば、どうでもいいつまらないものだという。

たとえば「日本人の平均身長はアメリカ人の平均身長よりも低い」という仮説を立てたり、それをデータで検証しても、私は面白いと感じない。

なぜそのような事象が生じるのかといったような「理論」ないし「物語」、あるいはなぜそうしたデータを調べるべきなのかという「観察者の使命感、観察対象の意義」をもっと知りたいと思ってしまう。

論理的関係を客観的に述べるだけでは面白くない。

第三次の解釈:データを物語によって説明するような分析。一次的解釈によってえられたさまざまな統計指標について、それらを総合的に理解するような説明図式を提示するもの。

また、それらはすでに知っていることを確認するだけではなく、新しく知ることだとさらに興味深い。データ自体が既に知っていることであったとしても「説明図式(理論的枠組み)」によって新たな知見が得られることもある。

キーワード:解釈

「一般に、データ(あるいはテキスト)に秩序を与えること、より正確にいえば、「秩序あるものとしてみること」あるいは「秩序を見出すこと」は「解釈」と呼ばれる。「意味を見出す」といってもよいが、「意味」とは何らかの秩序構造と相即的なものだ。」

盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」,20-21Pキーワード:第一次の解釈

「量的データから統計指標を計算するという作業は、「第一次の解釈」と呼ぶことができるだろう。それは、それまではランダムな記号列のようにしか見えなかったものに、基礎的な秩序を与えるのである(なお、ついでに言っておけば、聞き取り調査や観察記録などそれ自体文書化されている質的なデータは、すでに「第一次の解釈」は完了しているといってよい。それらはすでに何らかの形で秩序づけられているのである。読んで理解できるということは、ある解釈可能な形で提示されているということだ)。」

盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」,20-21Pキーワード:第二次の解釈

この段階においてわれわれは、統計指標という普遍的な言語から、対象世界を記述するための固有の言語系に移行することになる。これを「第二次の解釈」と呼ぶことができる。調査法の多くのテキストで、「仮説構成」や「データによる仮説の検証」と呼ばれている作業が関わっているのは、基本的にこのレベルの「第二次の解釈」である。「仮説検証」とは、たとえば「男性の個人収入の方が女性のそれよりも高い傾向がある」というような「仮説」を立て、それをデータでチェックすることである。この意味での「仮説」は、対象世界の構造的特性についてのものであり、データがその仮説と適合しているかどうかをチェックすることは、データの第二次の解釈を行っていることになるのである。」

盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」,21Pキーワード:第三次の解釈

「この例から分かるように、こうした第二次の解釈、あるいはいわゆる「仮説検証」なるものは、しばしば、どうでもいいつまらないものだ。それは、どんなに高度な多変量解析を駆使していてもそうだ。何がつまらなくて、何が興味深いものであるかは、かなり主観的なものだが、一般的には次のように言える。すなわち、(1)われわれは基本的に対象世界について新しく何かを知ることに関心を持っているのであって、すでに知っていることを確認するだけのことはつまらない。(2)対象世界の構造的特性の一つ一つをバラバラに知ることよりも、多くの特性を斉合的に理解しうるようなより基本的な、あるいはより包括的な特性について知ることの方が興味深い。(3)したがって、われわれにとってより興味深いデータ分析とは、一次的解釈によってえられたさまざまな統計指標について、それらを総合的に理解するような説明図式を提示するものであり、それは「物語」と呼ぶにふさわしいものになる。このようなレベルの分析、すなわち、データを物語によって説明するような分析を「第三次の解釈」と呼ぶことにしよう。いうまでもなく、デュルケムの『自殺論』は、そうした第三次の解釈としての量的データ分析として代表的なものである。」

盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」,22P

デュルケムのどこに「物語」があるのか

盛山さんによれば、デュルケムの『自殺論』は3つの物語性をもっているという。

【1】全体の構成がみごとな劇的構図を持っている

いわゆる起承転結である。最初にデータが示され、知的問題が提起される。そして承で、そうした問題に答えうるような理論図式(アノミー理論など)が提示される。

転で「まったく別の現象」にも適用可能であることがデータと共に示される。結果では解決策として「中間集団」の再編が必要であることが示される(と解釈できるだろう。あるいは危機とセットかもしれない)。

【2】理論や概念、仮説自体が物語を示している

盛山さんによると、アノミーという物語は「人は完全なる自由、無規制状態では生きられない」というメッセージをもっている。

「結婚生活の意味」も「宿命的ないし運命的なものとして示される逃れられない拘束ないし構造は、存在に『意味』を与えるものであり、『そのようなものとしてあるほかはないのだ』」というメッセージを持っている。

【3】バラバラな統計データを統一的に理解する一つの「物語」を提示している

自殺統計単体では「単に自殺という現象を数え上げただけのもの」だという。

つまり、単なる現象の集計であり、それ自体が深い因果関係や背景を明らかにするものではないというわけである。

たとえば統計データを年齢別、地域別、婚姻状況別にクロス集計することで特定の傾向やパターンを見出すことはできる。しかしそれがなぜそのような傾向を示すのか(原因やメカニズム)はこのデータだけではわからない。

未婚者の自殺率が高いというデータがあったとしても、それが未婚であること自体の影響なのか、他の要因(孤独感や経済状況など)が関係しているのかは、統計からだけでは読み取れない。

「単なる自殺率の集計」を私がじっと見ても、自己/集団本位的自殺、アノミー/宿命的自殺といった「社会的要因」がそのまま提示されるわけではない。

デュルケムは単なるデータや因果関係から、より深い因果関係を、意味を、物語を、理解を生み出し、創り出しているのである。このような脈絡において、「自殺の傾向と個人の自殺の統計的総和は同義ではない」や「個人と社会の関係と社会の一般状態は違う」というニュアンスが理解できてくる。

私はこうしたデュルケムの物語性を聞くとウェーバーの「文化人と創造」の話を思い出す。

「『文化』とは、世界に起こる、意味のない、無限の出来事のうち、人間の立場から意味と意義とを与えられた有限の一片である。人間が、ある具体的な文化を仇的と見て対峙し、『自然への回帰』を要求するばあいでも、それは、当の人間にとって、やはり文化であることに変わりはない。けだし、かれがこの立場決定に到達するのも、もっぱら、当の具体的文化を、かれの価値理念に関係づけ、『軽佻浮薄にすぎる』と判断するからである。ここで、すべての歴史的個体が論理必然的に『価値理念』に根ざしている、というばあい、こうした純論理的──形式的事態が考えられているのである。いかなる文化科学の先験的前提も、われわれが特定の、あるいは、およそなんらかの『文化』を価値があると見ることにではなく、われわれが、世界に対して意識的に態度を決め、それに意味を与える能力と意志をそなえた文化人である、ということになる。」

「社会科学と社会政策にかかわる認識の『客観性』」、マックス・ウェーバー、富永祐治・立野保男訳、折原浩 補訳、岩波文庫、92-93P

キーワード:デュルケムの物語性

「まず第一に、全体の構成がみごとな劇的構図を持っている。上で、(1)~(5)に分けた諸部分は次のように整理できる。(1)起。データを示しながら、経済状況と自殺との関連についての新たな知的問題が提起される。(2)承1。起で提起された知的課題に答えうるような理論図式(アノミー理論)が提示され展開される。(3)転1。その理論図式の広範な適用可能性が新たなデータとともに証示される。(4)転2。さらにまったく別の現象である結婚生活にまで、その理論図式が適用可能であることが、データとともに証示される。(5)承2。承1で提示されたアノミー理論が、結婚についての理論と結合されてさらに展開される。ここには「結」に当たる部分が存在しないが、それはこの章の後、『自殺論』全体の中の後半部分が「結」の役割を果たしているからである。いずれにしても、第5章のこの構成のしかたは、「アノミー的自殺」という概念の意義を読者に強く訴えるものになっている。統計的データを用いるかどうかを問わず、研究論文というものが取るべき構成のしかたの一つの模範を示しているといってよい。」

盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」,8P「第二に、ここには次のような別の物語性が埋め込まれている。それは、承1における「アノミー」という物語と、承2における「結婚生活の意味の男女での違い」という物語とである。アノミーは、『自殺論』全体を貫くテーマで、承1の部分はいわば主人公が華々しく登場する場面なのだが、社会学的研究の場合、主人公やその他の重要な登場人物に当たるのは概念や命題や理論であり、それ自体が一つ一つの物語をなしている。「アノミー」という物語は、「人は完全なる自由、無規制状態では生きられない」というメッセージからなっている。これは、われわれ人間の逃れられない宿命としてわれわれに示される。」

盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」,8-9P「デュルケムの『自殺論』は、計量分析としてみた場合、これらのバラバラな統計データを統一的に理解する一つの「物語」を提示しているのである。すなわち、自殺という現象をもたらす「社会的原因」を「個人本位的」「集団本位的」そして「アノミー的」な自殺(これらのほかに、第4の「宿命的自殺」があるが、これはデュルケムにとって重要なものではない)の類型によって説明しようとしているのである。この自殺類型は、個々の自殺を分類するものではなくて、自殺の社会的原因の類型である。」

盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」,10Pキーワード:統計は単なる集計にスギない

「自殺統計のどこにも、「アノミー」や「結婚生活の意味」というような言葉は表されてはいない。たとえば、第55表[Durkheim,1897=1985:298]は、自殺率の高さによってフランスの各県を分類し、それぞれの県グループごとに「人口1,000人当たりの自己の収入で生活しているものの平均数」を示しただけのものであり、単に、「経済的に豊かな地域ほど自殺率が高い」ことが示唆されているにすぎない。そもそも、自殺統計のもとになるはずの個々の自殺を考えてみても、それぞれに「自殺の原因」を表す符牒や証拠がついているわけではないし、ましてや「私はアノミー的自殺で死にます」というような遺言が残されているわけではない。自殺統計というのは、単に、自殺という現象を数え上げただけのものだ。それは、年齢、地域別、あるいは既婚・未婚別などでクロス集計したとしても同じである。」

盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」,9-10P

参考文献リスト

今回の主な文献

エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)

エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)

エミール・デュルケム「自殺論 (中公文庫 テ 4-2) 」

汎用文献

佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」

大澤真幸「社会学史」

新睦人「社会学のあゆみ」

本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる

アンソニー・ギデンズ「社会学」

社会学

社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)

クロニクル社会学

社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像

参考論文

・津崎克彦「日本における労働と自殺をめぐる社会学的研究 予備的考察」(2019)[URL]

『自殺論』の概要としてわかりやすい解説

・阪本俊生「< 寄稿論文> デュルケムの自殺論と現代日本の自殺: 日本の自殺と男女の関係性の考察に向けて」(2011)[URL]

現代的な『自殺論』の意義の解説

・横山裕一「デュルケームの集団的意識による個人行動の拘束の理論および自殺論の解説―飲酒問題の理解のための新しい手引きとして」(2018)[URL]

宿命論的自殺関連

・薬師院仁志「自殺論の再構成」(1998)[URL]

主にベナールからのデュルケムへの批判

宿命論的自殺関連

・杉尾浩規「デュルケムの自殺定義に関する一考察: アルヴァックスとの比較を通して」(2014)[URL]

・杉尾浩規「自殺と集団本位主義: デュルケム 「集団本位的自殺」 に関する一考察」(2013)[URL]

集団本位的自殺についての解説

・米川茂信 「デュルケム・アノミーの概念的分析」(1980)[URL]

アノミー関連

・合田 正人「西田幾多郎と「模倣」の問題 タルドへの小さな言及の波紋」(2018)[URL]

タルド関連

・中倉智徳「ガブリエル・タルドの『経済心理学』における労働概念について」(2008)[URL]

タルド関連

その他

・奥村隆「ジンメルのアンビヴァレンツ」(2008)(URL)

・奥村隆「距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──」(2012)[URL]

・野中 亮「『宗教生活の原初形態』における「俗」の位置――デュルケーム宗教社会学の動学化のために――」(1997)[URL]

・米川茂信「アノミーの規範分析: デュルケム・アノミー概念のマートン・アノミー概念における継受と展開」(1983)[URL]

・村田裕志「社会学的機能主義系 「社会システム論」 の視角 (I)」(2008)[URL]

・盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」(2005)[URL]

・江原由美子「『ジェンダーの社会学』と理論形成」(2006)[URL]

・赤坂真人「社会システム論の系譜(Ⅲ)──ヘンダーソンとパーソンズ;科学方法論をめぐって──」(1994)[URL]

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。