- Home

- エミール・デュルケーム

- 【基礎社会学第三九回(2)】エミール・デュルケムにおける「宗教の定義」を解説

【基礎社会学第三九回(2)】エミール・デュルケムにおける「宗教の定義」を解説

- 2025/4/24

- エミール・デュルケーム

- コメントを書く

Contents

はじめに

動画での説明

・この記事の「概要・要約」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

エミール・デュルケムとは、プロフィール

エミール・デュルケム(Émile Durkheim,1858-1917):フランスの社会学者。デュルケームと翻訳されることもある。マックス・ウェーバー、ゲオルク・ジンメルとともに社会学の創設者として扱われている。社会学の機関紙『社会学年報』(1898年)を創刊し、デュルケーム学派を形成した。甥には人類学者のマルセル・モースがいる。代表作は『社会分業論』(1893)、『社会学的方法の規準』(1895)、『自殺論』(1897)、『宗教生活の原初的形態』(1912)であり、社会学の古典となっている。

前回の記事

【基礎社会学第一回】エミール・デュルケームの「社会的事実」について

【基礎社会学第二回】エミール・デュルケームの「社会的分業」とはなにか?

【基礎社会学第三回】エミール・デュルケームの「自殺論」、「聖と俗」、「機能主義」とはなにか?意味

【基礎社会学第三六回(1)】エミール・デュルケムの社会学とはなにか、学ぶ意味や価値はあるのか

【基礎社会学第三六回(2)】エミール・デュルケムの「機械的連帯と有機的連帯の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(3)】エミール・デュルケムの「集合意識と集合表象の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(4)】エミール・デュルケムの「非契約的要素」を解説

【基礎社会学第三六回(5)】エミール・デュルケムの「拘束的分業とアノミー的分業の違い」を解説

【基礎社会学第三七回(1)】エミール・デュルケムの「社会的事実を物のように考察せよ」を解説

【基礎社会学第三七回(2)】エミール・デュルケムの「実証主義(合理主義)」を解説

【基礎社会学第三七回(3)】エミール・デュルケムの「社会学主義」を解説

【基礎社会学第三七回(4)】エミール・デュルケムの「社会実在論/社会唯名論」を解説

【基礎社会学第三八回(1)】エミール・デュルケムの『自殺論』の目的を解説

【基礎社会学第三八回(2)】エミール・デュルケムの「自殺の恒常性」を解説

【基礎社会学第三八回(3)】エミール・デュルケムの「自己本位主義的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(4)】エミール・デュルケムの「集団本位主義的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(5)】エミール・デュルケムにおいて自己犠牲は自殺か?

【基礎社会学第三八回(6)】エミール・デュルケムの「アノミー的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(7)】エミール・デュルケムの「宿命論的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(8)】エミール・デュルケムの「統計の使い方」を解説

【基礎社会学第三八回(9)】エミール・デュルケムの『自殺論』は現代でも有効か?

【基礎社会学第三九回(1)】エミール・デュルケムにおける「『宗教生活の原初的形態』の目的」を解説

【基礎社会学第三九回(2)】エミール・デュルケムにおける「宗教の定義」を解説(今回の記事)

【基礎社会学第三九回(3)】エミール・デュルケムにおける「信念、聖と俗」とはなにか

【基礎社会学第三九回(4)】エミール・デュルケムにおける「儀礼」を解説

【基礎社会学第三九回(5)】エミール・デュルケムにおける「教会」を解説

【基礎社会学第三九回(6)】【コラム】プラグマティズムに対するデュルケムの評価

【基礎社会学第三九回(7)】エミール・デュルケムにおける「トーテミズム」を解説

【基礎社会学第三九回(8)】エミール・デュルケムにおける「神と社会はひとつである」を解説

【基礎社会学第三九回(9)】エミール・デュルケムにおける「トーテミズムの儀礼の具体例」

【基礎社会学第三九回(10)】エミール・デュルケムにおける「集合的沸騰」とは

【基礎社会学第三九回(11)】【コラム】聖なる時間/俗なる時間

【基礎社会学第三九回(12)】【コラム】ジンメルにおける「適切な距離」

【基礎社会学第三九回(13)】エミール・デュルケムにおける「認識論」とは

【基礎社会学第三九回(14)】【コラム】「来たるべき社会とその聖」をベイトソンから考える

「宗教」の定義の変遷と啓示

【1】宗教の3つの定義について

デュルケムが宗教の定義を試みた時期は大きく以下の3つに分けることができる。まずはデュルケム自身の定義をそのまま見ていこう。

宗教の第一定義(1899)

(第一定義)宗教(宗教現象):義務的諸信念とこれにともなう一定の(義務的)諸慣行からなる現象のこと。この諸慣行は、うえの諸信念中にしめされる諸事物に関係している。

「宗教現象の定義」(1899)において定義されている。

宗教の第二定義(1906-1907)

(第二定義)宗教:聖なるものに関する諸信念と諸慣行の体系である。なお諸信念と諸慣行は、一定の共同体に共通している。

「宗教とその諸起源」(1906-1907)において定義されている。

宗教の第三定義(1912)

(第三定義)宗教:聖なる事物すなわち分離され禁止された事物と関連する信念と行事との連帯的な体系、教会と呼ばれる同じ道徳的共同社会に、これに帰依するすべての者を統合させる信念と行事のこと。

『宗教生活の原初的形態』(1912)において定義された最終的な定義である。聖と俗、信念と儀礼、教会などの諸定義は後回しにして、まずはデュルケムの思考の変遷を辿ってみたい。このあたりの複雑な話が頭に入っていないと、理解が浅くなってしまう。

予備的定義とは

デュルケムは以上の3つの定義を「予備的定義」として扱っている。

予備的定義:具体的な研究に先立って、対象の範囲や特質などを予め規定した概念のこと。

私がここで思い出すのはG・ベイトソンの「緩い思考」である。「緩い表現」はそれらが指している概念が曖昧であり、それらがさらに分析が必要であることを意識させるためにベイトソンは重要だという。極端な場合「それ」と表現しておくことも可能なのだろう。

第二定義と第三定義は似ているが、第一定義はそれらとは異なるようにみえる。特に、宗教の「聖性」が要件として明記されていない点に注意する必要がある。

ただし、デュルケムは『宗教生活の原初的形態』において、第一定義と第三定義に本質的な違い(変更)はないと述べている。第一定義の義務的複合体という概念の中に聖性や教会といった概念が含まれていたというわけである。

キーワード:宗教の定義

「第一定義(一八九九)

[いわゆる宗教現象は、義務的諸信念とこれにともなう一定の〔義務的〕諸慣行から成る。この諸慣行は、うえの諸信念中にしめされる諸事物に関係している。]第二定義(一九〇七)(10)

[宗教とは聖なるものに関する諸信念と諸慣行の体系である。なお諸信念と諸慣行は、一定の共同体に共通している。]第三定義(一九一二)(1)(1)

[宗教とは〔神〕聖、すなわち分離され禁止された事物に関連する信念と行事〔=慣行〕の連帯的な体系。教会と呼ばれる同じ道徳的社会に、これに帰依するすべての者を結合させる信念と行事=慣行〕である。]」

内藤莞爾「デュルケムにおける宗教概念の形成 (1)」(1983),66p

キーワード:予備的定義

「まず〈形成〉のターミナルになるデュルケムの宗教概念を提示しなくてはならない。この宗教概念〉は、はじめに予告しておいたように、彼のおこなった宗教の<定義>のことである。さきにも触れたように、デュルケムは、三度にわたって、宗教の定義を試みている。年次としては一八九九年、一九〇七年、一九一二年の三度であって、これをそれぞれ第一定義、第二定義、第三定義と呼ぶことにしたい。

定義なので、いずれも文章は短い。そこですぐあとに全文を掲げるが、ただそのまえにこれらの定義の性格と出所についてコメントしておきたい。はじめに性格であるけれども、これは三定義とも、彼のいう<予備的定義>(definitionpréliminaire)に属している。」

内藤莞爾「デュルケムにおける宗教概念の形成 (1)」(1983),65p

キーワード:第一定義と第三定義の相違

「それはともかく、こうした第二=第三定義に対して、第一定義では宗教を〈義務的〉信念と〈義務的〉慣行の複合体としている。ではこの両者は異質の定義なのか。

というとそうではない、とデュルケムはいう。「原初形態』で宗教を定義(第三定義)したとき、彼はこの定義が表現上は『社会学年報』第二号所収のそれ(第一定義)と違っているとしながらも、「この修正は本質的な変更を含むものではない」。にもかかわらず修正に踏みきったのは、「(第一定義が)余りに公式的で、余りに宗教表象の内容をなおざりにしたからである」としている。ということは、第一定義の義務的複合体は第二定義の聖と共同体、第三定理の聖と教会を未分化的に含んでいた。」

内藤莞爾「デュルケムにおける宗教概念の形成 (1)」(1983),67p

【2】宗教の社会的機能が重視されていた時代

たとえばデュルケムは1886年に、スペンサーの宗教論に対する批評を行っている。

そこでは宗教の「社会的機能」が検討されており、社会学の分析対象はこの社会的機能に限定するべきであり、心理的、史的な対象にあるわけではないと主張される。たとえば軍隊は全体社会を防衛し、産業は物質的に豊かにするといった機能をもつ。

宗教は法と道徳と同じように、「社会の均衡・適応」という機能があるという。つまり、宗教には「規律(規制)」という機能があるわけである。また、この時期のデュルケムはそうしたものが機能する源泉、力として「習慣」を位置づけている。

しかし宗教が法や道徳と同じ機能であれば、その特異性が見いだせない。そこで、宗教の特異性は「行為だけではなく意識、つまり観念や感情までを規律する」ことにあるという。「義務的諸信念とこれにともなう一定の義務的諸慣行」という定義はそうした文脈で把握することができる。

追記(2025/04/21):「宗教は、まず信頼(foi)に始まる。つまり異議なく受容され、従うところの信頼信仰(croyance)に始まる、としなくてはならない。」という内藤さんの説明も重要だろう。宗教の主要な要素に「信頼」があるのである。これはコリンズが、資本主義の土台に信頼があるとウェーバーと関連付けて言及していたこととも重なる。あるいは、契約の前契約的要素とも関連する。

キーワード:スペンサー関連

「なるほど彼は、その規制力が意識・観念まで及ぶのが宗教の特色だとした。すでに指摘したとおりである。ところがこの書評の末尾では、こうも記している。すなわち法・道徳・宗教は<社会的規制の三大機能>であり、この三つの現象界は<社会学の特殊部門>を形成している、と。とすれば宗教の特性把握には、なお詰めの甘さが感じられるであろう。」

内藤莞爾「デュルケムにおける宗教概念の形成 (1)」(1983),76p

キーワード:社会的機能

「軍隊は全体社会を防衛し、産業は全体社会を物質的に豊かにし、家族は全体社会の更新と連続に寄与する。ところで宗教も、こうした全体社会にかかわってくる。つまり一定の社会的機能を果している。この機能の内容はあとでしめすことにするが、とにかくこうしたわけで、社会学はこの社会的機能を問題とする。いやもっぱらこれだけを問題としなくてはならない。」

内藤莞爾「デュルケムにおける宗教概念の形成 (1)」(1983),73p

「ところで法と道徳とは、社会の均衡を維持し、周囲の状況に適応させることを目的としている。宗教の社会的機能もこれと同じで、やはり社会の均衡・適応のために働いている。」

内藤莞爾「デュルケムにおける宗教概念の形成 (1)」(1983),74p

「ではこの規律や規制のもつ力や権威は、どこから出てくるであろうか。これらが習慣(habitude)だからである。習慣とは、慣用によって固定した、行動様式の全体である。つまり宗教は、法・習俗(道徳)などと同様、習慣の一形態にほかならない。そして宗教を他の習慣から区別するのは、宗教が行為だけでなく、意識まで規律するという点であろう。

すなわち宗教は、行為だけでなく、観念や感情にまで命令する。となると宗教は、まず信頼(foi)に始まる。つまり異議なく受容され、従うところの信頼信仰(croyance)に始まる、としなくてはならない。」

内藤莞爾「デュルケムにおける宗教概念の形成 (1)」(1983),74p

【3】スミスからの啓示について

啓示の告白について

デュルケムは1907年に「私は一八九五年まで、宗教の果す主な役割といったものに気がつかなかった。そしてこの年になって、はじめて社会学的に宗教の研究にアプローチする方法を見出した。それは私にとって、ひとつの啓示であった。一八九五年の講義は、私の思想発展にとって、境界線をえがくことになった。それは私のこれまでの研究に、見直しを求めるほどのものだった。……この転換は、私が始めたばかりの宗教史の研究とりわけロバートソン=スミスとその学派に負うものである。」という書簡を残している。

内藤莞爾さんによれば、第一定義から第二定義(及び第三定義)への変化はデュルケムが「啓示、境界線、方向転換」と呼ぶものと関わっているという。内藤さんによれば、1895年という日付にこだわると(第一定義が1899年であることを考えると)辻褄が合わなくなるという。

内藤さんは日付にこだわるのではなく、デュルケムに啓示が吸収されるまでに時間がかかり、20世紀においてやっとそれが第二定義や第三定義として現われてきたと考えるほうが自然であるという。なお、内藤さんはスミスだけではなく、アメリカの民俗学者からの影響をも挙げている(タイラー、フレーザー、ギレンなど)。

キーワード:啓示、スミス

「もともとは書簡であるが、きわめて印象的なために、よく引用されている。必要部分を抽記すれば、次のとおりである(傍点はわれわれの加筆)。

[私は一八九五年まで、宗教の果す主な役割といったものに気がつかなかった。そしてこの年になって、はじめて社会学的に宗教の研究にアプローチする方法を見出した。それは私にとって、ひとつの啓示(révélation)であった。一八九五年の講義は、私の思想発展にとって、境界線(lignededémarcation)をえがくことになった。それは私のこれまでの研究に、見直しを求めるほどのものだった。新しい見地と調和させるためである。八年前に読んだヴントの『倫理学』などは、今回の方向転換(changementd’orientation)には、なにものでもなかった。この転換は、私が始めたばかりの宗教史の研究とりわけロバートソン=スミス(Robertson-Smith)とその学派に負うものである。]」

内藤莞爾「デュルケムにおける宗教概念の形成 (1)」(1983),63p

「とくに第二の徵表、すなわちあの告白的文章との関連が注目されるであろう。端的にいえば、世紀を境にしての定義の修正は、スミスその他によってもたらされた<開眼>に関係している。この〈開眼〉とは、彼の文章によれば、宗教に対する社会学的アプローチの開眼である。もっともこの推定には、なお疑問が残る。告白的文章では、この開眼を一八九五年と明記しているが、これに対して第三定理は、繰あげても一九〇七年のことである。世紀の境界は、われわれが想定したようには機能してこない。それどころか、第一定理は一八九九年のものなので、これは一八九五年の<開眼〉以後となってくる。もっとも発表の日付にこだわるのは、おそらく不当であろう。ただ一九世紀末から二〇世紀のはじめにかけて、デュルケムの社会学的思考に、かなり大きい変革が現われた。そのように考えられる。」

内藤莞爾「デュルケムにおける宗教概念の形成 (1)」(1983),68p

ロバートソン・スミスとは

ロバートソン・スミスはスコットランド人であり、『セム人の宗教』(1889)などで知られる宗教研究の先駆者の一人である。

デュルケムが特に重視するのは、スミスが「浄と不浄は聖の異なる側面」であるという両義性を提示したことである。他にも、トーテミズムや供犠に対して示唆を受けているという。内藤さんいわく、「宗教一般に関して、スミスがデュルケムになにを与えたか、これについて本人の語るところは少ない」という。

キーワード:啓示、スミス

「したがってデュルケムのスミス説への接近には、門弟を経ての回路も想定されるが、しかし彼自身もその「近親婚の禁止とその起源」(一八九八)でスミスの『セム族の宗教』(一八八九)を、また同年のグローセ『家族の形態と経済の形態』の書評で、スミスの「初期アラビアの親族と婚姻』(一八八五)を引用している。ただここでは、引用以上の発言はない。

また『原初形態』における指摘も簡単なものであるが、挙げているのはトーテミズム、浄・不浄の観念、それに供儀の三点である。そして結局、この三点をとおして、スミスが宗教に対して、深い洞察をおこなっている、というのである。ではこの深い洞察は、以上の三点のどういうところに現われているか。」

内藤莞爾「デュルケムにおける宗教概念の形成 (2)」(1984),47p

「なお以上からすると、デュルケムはスミス説に全面賛成のようにみえるが、そうではない。〈トーテミズムおよび供についてのスミスの理解は、なお片面的であり、浄・不浄をとりまく聖の両義性に関しても、〈スミスはこれを深く感じていても、明白な説明を与えなかった〉としている。

むしろデュルケムは、スミスの片面性〉を修正し、両義性を十分に<説明>することで、ユニークな宗教社会学を樹立した。そういうことも言えるであろう。というわけで宗教一般に関して、スミスがデュルケムになにを与えたか、これについて本人の語るところは少ない。」

内藤莞爾「デュルケムにおける宗教概念の形成 (2)」(1984),48p

【4】啓示以降の4つの変化

政治学者のラクロワ(Lacroix, Bernard)はスミスからデュルケムへの影響以降の大きな変化(非連続的であり、大きな方向転換)を四つに分けて説明している。

(1)特殊から一般への変化

例えば分業や自殺というのも特殊な社会現象であり、プロテスタント集団の自殺率というのもまた特殊な社会現象である。

内藤さんによると、デュルケムの「社会的事実」は一種の「社会的機能」であり、そうした機能をもつ「(特定の)具体的集団」をもっている必要があるという(プロテスタント集団、カトリック集団、フランスの社会集団等)。

しかし、技術、芸術、言語などの社会的機能を考えてみると、集団の範囲がより拡大していく(民族、国家以上の範囲となる)。内藤さんの言葉で言えば「超社会的一般現象」である。たとえば民族宗教への関心から世界宗教への関心の移行もその例だという。

もっとも、『自殺論』においても「社会的統合力が低いと自殺率が高い」といったような、あらゆる範囲の集団に共通するような分析もみられた。

ただし、このような因果関係による法則化が現代の統計学からみると積極的に実証されたわけではないことを前回の動画で学んだ(統合以外にも自殺率を決定的に高める社会的要因がありうる)。

(2)現象から本質への変化

特殊から一般への移行が横の変化だとすれば、現象から本質への移行は縦の変化だという。

たとえば「カトリックの宗教はAという機能をもつ」というのは表層的な分析である。一方で、「あらゆる宗教はXという機能をもつ」というのはより本質的な分析である。いわば論理階型が一段階上がっているといえる。

現象学では「色は広がりをもつ」という例が本質とされていたことを思い出す。たとえば世界で現在、一番早い新幹線は〇〇であるというのは本質的な話ではない。時間や空間に依存せずに、常に妥当するようなものが(現象学的)本質である。

内藤さんによると、こうした変化は「哲学的なテーマへの積極的な参加」だという。後で扱うように、『宗教生活の原初的形態』では(哲学で主に扱われる分野である)認識論を深く扱っている。

また、デュルケムがダヴィ(Davy,G)に宛てた手紙を示し、ラクロアはそうした変化を裏付けようとしている。「しかし私は、たしかにこの哲学的方向にむかっているのだ。哲学から出発して、それに戻ろうとしているのだ。」とデュルケムはそこで述べているのである。また、『宗教生活の原初的形態』では「今まで哲学者の間だけで議論されてきた諸課題を更新する手段」を宗教現象の研究によって提供する旨が述べられている。

(3)自社会化から理想化への変化

これがいまいちわかりにくい。内藤さんの言葉で言えば「社会化理論から理想化理論への関心の変化」であり、またそれらの並列である。

たとえば初期のデュルケムでは「社会は人間をまとめる機能がある」という発想がある。そうした機能が歴史的にどう作られたのか、哲学的な意義があるかといった価値判断にはあまり興味を示していない。たとえば社会には統合を高めるような機能があり、それが分業であったり宗教であったり、家族であったりするという事実判断(因果関係に近い)をデュルケムは行う。

スミスからの啓示以降、特に20世紀を境にして、「理想」にデュルケムは注目、言及するようになる。

社会は単に集団を統合するだけではなく、「理想」をも創り出す力の源泉として扱われるのである。「こうなっている(how)」から「こうあるべき(should)」というような哲学的な変化ともいえるものかもしれない。

もちろん、デュルケムは相対的、実証的な視点を捨てたわけではない。しかし、「理想」や「本質」といった、より実証的には目に見えにくい対象に興味をもっていったという変化がみられるというわけである。1906年には「神と社会とのあいだに、人間は選択しなくてはならない」という驚くべき発言までデュルケムはフランス哲学界でしている。

(4)共時的手法から通時的手法への変化

共時的(仏:synchronique):一般に、「ある現象を時間の流れの一断面における静止現象としてとらえ、その構造を体系的に記述しようとするさま」を意味する。

前期デュルケムにおいては、ある社会現象や制度を特定の時点での構造や機能に着目して分析する方法を意味すると解釈することができる。デュルケムが生きていた時代のフランスでは、Aという制度がBという機能をしているというような言い方になる。『自殺論』や『分業論』でもそうした分析が多い。

機能分析を「因果分析」と「要件分析」に分けて変化を説明するとよりわかりやすいかもしれない。

人口の増大や密度の増加という社会の形態が、分業を生じさせたというのは因果分析的である。集合意識の潮流がアノミー的であるので、自殺率が増加したというのも因果分析的である。

一方で「社会的統合は社会の維持のための要件である」という言い方をすると、要件分析に近づく。「社会がどのようになっているか(機能因果分析)」ではなく「社会を維持するためには何が求められるか(機能要件分析)」という方向に関心がシフトするわけである。「理想の創造なくしては、社会は構成され得ない」などのデュルケムの発言はそうした関心から理解することができる(いかなる時間、いかなる空間にかかわらず成立)。

また、その社会的統合を促す要素を「規範や理想、共通の価値(観念、シンボル)体系」として重きを置いていくと、実証的に把握しにくくなっていく。さらに分業や法律といった他の機能との相違や関係がポイントになる。

人口の増加や自殺の増加と違い、個人がいかなる価値を、理想を内面化しているかという「社会プロセス(相互作用の結果ではなく、相互作用そのもの)」はより目に見えにくく、以前と同じようなアプローチ(統計データなど)をとることはできず、観念論的なアプローチも並行してとる必要がある。また、原始共同体の資料も当時は乏しかったことも関連しているだろう。

通時的(仏:diachronique):一般に、関連がある複数の現象、あるいは体系を時間の流れに沿って記述しようとするさまを意味する。

たとえばデュルケムにも「機械的連帯から有機的連帯へ」といった通時的な視点があるが、そうした流れを歴史的資料に積極的に裏付けて実証したりすることはあまりなく、またそうした流れは後にデュルケム自身によっても言及されなくなる。

「進化や発展、派生」といった要素に前期のデュルケムはあまり関心がなかったといえるかもしれない(そういった分析を「主観的(非実証的)」としてコントを批判してきたこととも関係するかもしれない)。自殺の原因も歴史的な変化を追うのではなく、あくまでも統合や規範との特殊な機能的関係、構造的関係で因果的(客観的・実証的)に説明しようとしている。

自然科学では物理学や生理学が普遍的な法則を目指すという意味で共時的アプローチが多いのに対して、進化生物学や地質学では進化の過程などの長期的、歴史的な視点が重視される。

前期のデュルケムはどちからかといえば物理学や生理学的なアプローチが多かったといえる。

後期デュルケムではより普遍的なもの(マートン的に言えばより中範囲なもの、広範囲なもの)に関心がいき、通時的にアプローチすることでしか見えてこないものがあると考えていったのだろう。

また、単なる法則という本質だけではなく、社会の理想という、より抽象的、非科学的、非社会学主義的、哲学的な本質へと関心が映っていったともいえる。

たとえばデュルケムは1899年に「明日の社会がどうなるか、どうなるべきかを知るためには、最も遠い過去の社会形態を研究することが不可欠である。現在を理解するには、現在を出なくてはならない」という通時的な主張を行っている。

『宗教生活の原初的形態』では現在の複雑な宗教から時間的にも単純性でも最も遠いと思われる「トーテミズム」を調べている。

デュルケムの変化は現象学者のフッサールの変化と重なって見えてくる。フッサールも静態的なアプローチから動態的で発生的、根源的なアプローチへと変化していったからである。

ただ目の前の現象を明らかにするだけではなく、より本質的な(本質直観的な)、根源的な(超越論的還元的な)ものへと学者は導かれていくのかもしれない。どちらも時代の危機を感じていたという点がポイントだろう。

治療はその都度的な、特殊的なものではもはや不十分であり、全体的、本質的、理想的で根源的な変革が必要であると考えられていたのではないだろうか。

デュルケムが社会学で他の歴史、宗教、法や経済などの社会科学を基礎づけようとしていたならば、フッサールは現象学で、ほかのあらゆる学問を基礎づけようとしていたと言える。

【基礎社会学第三六回(2)】エミール・デュルケムの「機械的連帯と有機的連帯の違い」を解説

【基礎社会学第三十四回】ロバート・K・マートンの中範囲理論とはなにか

キーワード:ラクロワ

「ところが最後のラクロアは、以上の三人とは大きくちがう。彼は一八九五年と特定しないけれども、そのあたりに大変化を認めている。デュルケムが使ったタームを再利用すれば、〈境界線〉〈方向転換>であって、〈非連続〉の気配が濃厚である。

そしてその指標は、(1)特殊的→一般的、(2)現象的→本質的、(3)自社会化→理想化、(4)共時的→通時的ということになるであろう。」

内藤莞爾「デュルケムにおける宗教概念の形成 (2)」(1984),52p

「あの〈啓示的〉文章も、このあたりで登場してくる。なおラクロアは、傍証としてデュルケムがダヴィ(Davy,G.)に宛てた手紙を引用している。やや横道にそれるけれども、かなり説得的なので、全文を掲げることにしたい。日付を欠いているが、ダヴィが紙上でデュルケムのことを紹介した。これに対するデュルケムの所懐である。

『君は最も哲学的な面から、私のことを紹介した。このことについて、われわれの友人のうちには、非難する者がいるからしたい。しかし私は、たしかにこの[哲学的]方向にむかっているのだ。哲学から出発して、それに戻ろうとしているのだ。というよりも、途中で逢った諸問題の性格からして、至極当然のこととして、そこに還りついたのだ。』」

「なるほどデュルケムの社会学体系では、一般社会学(sociologiegénérale)の部門は、虚名に近い処遇を受けてきた。しかし社会圏の拡大にともなって、別の形の一般社会学が形成されていく。技術・芸術・言語ばかりではない。宗教も民族宗教から世界宗教へ道を歩むことになる。これも特殊的→一般的の一例であろう。ところで特殊的から一般的というのは、水平的次元における移行であるが、それは同時に、垂直的次元における移行をともなっていた。すなわち現象的→本質的(あるいは表層的→内奥的)という対象選択の方向である。具体的には、道徳・宗教・認識など、これまで哲学の聖域とされていたテーマへの積極的な参加である。」

内藤莞爾「デュルケムにおける宗教概念の形成 (2)」(1984),53p

「テーマとしての道徳・宗教・認識の選好には、さきほども述べたように、彼の関心軸が現象的から本質的へ、表層的から内奥的へ移動したこともあった。しかしそればかりではない。理論の体質そのものが変化したのである。ここでラクロアが引くのは、一九〇六年、デュルケムがフランス哲学会で述べた、〈神と社会とのあいだに、人間は選択しなくてはならない〉ということばである。宗教を社会事実とするかぎり、神は社会の象徴化にほかならない。これがデュルケムの宗教社会学の基調であった。ところが『原形態』のデッサンができたころを前後して、うえのことばが現われた。すなわち神と社会の競合関係であり、理論の体質からすると、理想化理論と社会化理論の並立である。そして人間には、その選択の自由が認められる。ローマ帝国にも比すべき、社会学主義の崩壊である。」

内藤莞爾「デュルケムにおける宗教概念の形成 (2)」(1984),54p

「第四の問題点、すなわち共時的→通時的である。自然科学をモデルとして、社会事実の社会化的機能を問題とする彼の社会学からは、歴史的はおろか、通時的アプローチさえ、生まれてくる根拠はほとんどない。

通時的次元は、因果関係の確定という、短期の自然科学的時間において採用されたにすぎない。さきに述べた共変法がその代表である。ところが後半生になると、それが大きく通時法の強調となってくる。

その極端な表現が、二節でも引用した一八九九年の発言である。<すなわち明日の社会がどうなるか、どうなるべきかを知るためには、最も遠い過去の社会形態を研究することが不可欠である。現在を理解するには、現在を出なくてはならない〉という主張である。ただ周知のように、この方法にもとづくデュルケムの研究実績は、はなはだとぼしい。にもかかわらずラクロアは、これを方法的〈啓示〉とみるのである。はじめでは以上のような、対象における三つの割目的移行、これと並行した方法における通時的への移行、この二つの移行を結ぶものはなんであろうか。

ルークスもそうであるが、これは発生的な宗教史観となってくる。ラクロアは、次のように考えた。すなわちデュルケムにあっては、初に宗教が存在した。その宗教は一般的本質的・理想化的であり、こうした宗教から特殊的現象的・社会化的な社会事実(諸文化)が派生してきた、と。なるほどこのように捉えると、現在・未来の社会事実をよく理解するには、最も遠い過去にさかのぼるという、通時的方法が必要になってくる。」

内藤莞爾「デュルケムにおける宗教概念の形成 (2)」(1984),55p

キーワード:哲学

「じつは、『宗教生活の原初的形態』の関心は宗教学にとどまらず、宗教現象の研究によって、『今まで哲学者の間だけで論議されてきた諸課題を更新する手段』を提供するという野望もあった(『宗教生活の原初的形態』上,29P)。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,90pキーワード:理想と創造

「『理想の創造なくしては、社会は構成され得ない。これらの理想は発達の頂点に達している時の社会生活を描き要約している(集合的)諸観念に他ならない』。とすれば、『自由』と『平等』という観念こそ、市民革命の集合的昂揚が生み出したわれわれの理想である。第三節の終わりにも書いていたように、自由と平等は、人間が社会(共同体)を創造することで自然の不条理かつ無道徳的な諸特質を規制しはじめて以来、ずっと発展してきた諸傾向のいわば頂点を示す諸観念である。それは『個人人格の崇拝』という『集合意識』を体現するものであった。この集合意識は、およそ人間にかかわるすべてのものへの共感であり、あらゆる人間的な苦悩そして悲惨にたいする憐憫であり、正義や公正に対するやみがたい渇望を意味する。」

「社会学のあゆみ」,98p

【5】外/内のアプローチ

実証主義的な枠組そのものの崩壊

社会学者のタルコット・パーソンズは、こうしたデュルケムの方法論上の立場の変化を「実証主義的な枠組そのものの崩壊」や「実証主義的社会理論からの根底的離反」と表現しているという。

松浦雄介さんの解釈では、パーソンズのこの解釈には以下の2点から疑問の余地があるという。それゆえにデュルケムの前期と後期の差異は、「実証主義(外)から観念論(内)へ」として割り切れるほど単純ではないという。

- 『宗教生活の原初的形態』においても、経験的資料に基づく理論構成という点では基本的な方法はやはり実証主義的である。

- 『社会学的方法の規準』において「社会生活はそのすべてが表象から成っている」と明言されていたという意味では、デュルケムは前期においてすでに観念論的であったとも言える。

宗教の第一定義では「聖性」といった実証が難しい「主観的・観念的・内容的な側面」、つまり観察によって簡単に接近できない要素が含まれていなかった。

デュルケムは「この内容は時代により,社会によって無限に変わるだけでなく・・・・・・この内容を知ることができるようになることが宗教社会学の目的そのものである。したがって内容は,どうしても最初の定義の素材を提供することはできない」と第一定義の際に述べている。

かろうじて宗教の「義務的である」という要素は外部から観測できるので、定義に試しにいれてみたといったところだろう。

個人の表象や内面の外部に位置する「社会の構造」の挙動がデュルケム前期では重視されていた。

『社会分業論』では特に形態学的な要素、たとえば人口の増加や密度の増加などが重視され、内面的な要素は軽視されていたわけである。

中期の『自殺論』では生理学的な要素(集団の行動パターンや規範など)も重視されるようになったが、しかし諸個人の内面に強い関心がもたれることはなく、表層的、あるいは付帯的(社会のなんらかの自動的な現われ)にすぎないとみなされていた。教育も社会の反映とされていたこととも通底する。

人々の内面を実証することは難しく、そうした要素に科学としての関心をもてなかったのだろう。

しかし第二定義、第三定義では「聖性」が含まれてくる。

「人口が増えた、自殺が多い、プロテスタントである、自殺は社会的な現象である、分業は依存を高める」といった主張は統計的・数量的に実証可能な範囲にある(現実的にできるかどうかは別として)。しかし、ある宗教において「聖なるもの、理想が人々に分有されている、維持されている、創られている」といった現象は実証可能だろうか。そもそもこの「聖なるもの」がいったいなにものか、どういう性質なのかという点は後で扱う。

初期のデュルケムも宗教に関心をもっていたが、あくまでもその関心は「社会的機能」にあった。つまり、「個人に外在し、拘束する力、形式」が重視されたのである。

そのため、諸個人の内部においてそうした力がどのように意思をもって、受容され、志向され、自発されているかといった具体的な「内容」に関する関心が薄かった。

集団本位主義的自殺においても、軍人の内面的心理的な葛藤などが軽視されていたこととも通じるものがある。

大事なのは統合の程度が自殺に関連しているという点であり、実際にどのような要素(規範、理想など)がどのように諸個人に内面化されていくのか、あるいは規範が社会で維持され、創造されるのかといったプロセスに重きがおかれていなかったという点である(このあたりがジンメルとデュルケムの最大の相違でもある)。

【基礎社会学第三八回(4)】エミール・デュルケムの「集団本位主義的自殺」を解説

キーワード:パーソンズ、実証

「そこでは社会的要因は個人に対してもっぱら「外部から」規制的に作用する要因としてのみ考察されることになる。それが彼にとっての「科学としての社会学」の立場なのであった。

したがって宗教を社会学的に考察する場合にも,そのさしあたりの定義上の特性は個人の信念や行動を外的に拘束するという点に求められざるをえなかった。そこでは,はっきりいえば、宗教表象の「内容」などはどうでもよいことだったともいえるだろう。これに対して、宗教の表象内容(聖なるもの)を定義の前面に押し出すようになる変化は,裏返せば,それまでの方法論的立場を離れて,宗教が人々の「内的な」志向の対象として社会秩序にとっての構成的意義をもつという側面に彼が目を開かれていったことを意味する。パーソンズはこのことを,デュルケームにおける「実証主義的な枠組そのものの崩壊」ないし「実証主義的社会理論からの根底的離反」と呼んでいる。」

望月哲也「デュルケーム社会理論における宗教社会学の位置」(2000),117p

「このような『原初形態』以前と以後とでの叙述のスタイルの変化は,T.パーソンズをしてつぎのように言わしめることになった.「〔デュルケムの思想と〕実証主義との不和を取り返しのつかないものにしたのは,まさにかれの宗教研究によってである」(Parsons1937=1992:154).そして破綻した実証主義に代えて,後期デュルケム理論は次第に理念主義(観念論)の傾向を増してゆくことになる,というのがパーソンズの古典的なデュルケム解釈であった.

しかしパーソンズのこの解釈には疑問の余地がある.なぜなら『原初形態』においても,経験的資料に基づく理論構成という点では基本的な方法はやはり実証主義的であると言えるし,他方,『社会学的方法の規準』において「社会生活はそのすべてが表象から成っている」(Durkheim1895=1978:154)と明言されていたという意味では,デュルケムは前期においてすでに観念論的であったとも言えるからである.

それゆえデュルケムの前期と後期の差異は,”実証主義から観念論へ”として割り切れるほど単純ではない.われわれはこの差異について,もう少し注意深く近付いてみる必要がある.」

松浦雄介「知と信の社会理論――『宗教生活の原初形態』における――」,3p

外からのアプローチに代わる内からのアプローチ

内藤さんの言葉で言えば「外からのアプローチに代わる内からのアプローチ」への変化である。

外からのアプローチでは「社会的事実」が重視される。社会的事実は比較的制度化・固定化している「形態学的事実、生理学的事実」とそうではない流動的な「社会的潮流」に区別することができる。

程度の差こそあれ、個人の感情・表象とは次元(論理階型、抽象度)が違う、個人の外部にあり、個人を拘束するなにものかである。形態は人口の増加などであり、生理学的事実は法律や慣習などであり、社会的潮流は集団共有的、一時的な感情や行動の様式であるといえる。

前期では形態学的事実(『社会分業論』)や生理学的事実(『社会学的方法の規準』)、中期では社会的潮流(『自殺論』)が重視されていったといえる。

固定化されていたり流動的であるという差はあれ、いずれも「外から観察することができるなにものか(個人の頭の中を覗かなくてもいい)」という点がポイントである。人口の増加も、自殺率の増加も、自殺率の恒常性も両方とも統計的に把握することができる。また、直接には観察しにくい社会的連帯の種類や統合度も、観察しやすい法律や統計を用いて間接的に把握することが可能であるとされている。

内からのアプローチにおいても「社会的事実(社会の理想)」が主な分析の対象となる。社会の理想や聖性はある個人の表象のみに依存するものではなく、それ以上のものであり、社会的事実であるといえる。しかし、統計や法律といった諸個人の内面に強く依存しない資料ではなく、個人の内面に強く依存する資料を用いて分析するという手法になる。たとえばある社会に実際に「参加」したりするフィールドワーク、諸個人への聞き取りなどが必要となる。

つまり、「個人によって内面化された社会的事実」を通して社会的事実を把握していくのである。デュルケムは直接的にフィールドワークを行っているわけではないが、他の学者のフィールドワークの資料を利用している。

【基礎社会学第三七回(1)】エミール・デュルケムの「社会的事実を物のように考察せよ」を解説

キーワード:外からのアプローチ、内からのアプローチ

「同一の事態ではあっても、外からのアプローチ(社会学)に代わる,内からのアプローチ(哲学)である。ではこれは,社会学者デュルケムの哲学者デュルケムへの変身であろうか。私はこれに答えるだけの知見を欠いている。だが次の資料によれば,たとえ変身ではないにしても,デュルケム自身,後半生における哲学的方向の深化を認めている。」

内藤莞爾「晩年のデュルケム (下)」(1984),8p

個人に外在かつ内在しているという両義性

この辺りの「個人に外在かつ内在しているという両義性」を理解することがなかなか難しい。社会的事実はあらゆる個人の外にあるというわけではないが、特定の個人の内側にすべてあるわけでもない。複数の個人に「分有」されているのである。

諸個人の分有が、つまり社会的なものへの意識が途切れれば、社会は消滅するのである。社会的事実は集団規模で生じ、維持されていくなにものかである。今の社会学でいえば「日々生成し、流動し、変化して自己を維持するシステム」のようなものである。その意味で物理的ではなく観念的であるといえるが、しかし一種独特に実在するものである。

比喩を使うならば、とてつもなく大きな皿を社会の成員が協同(分有)して支えてもっているのであり、誰か1人でその皿を維持できるようなものではない。

協同して、分有して社会を意識することによってより大きな力である皿を維持することができるのであり、またその皿からくる重さを感じることができるようになり、またその重みのおかげで体のバランスを取ることができるのである。そして皿の大部分は昔から引き継がれてきたものであり、今生きている世代だけで作られているものではない。

皿を無理やりもたせられているというような強制感が、理想や義務感よりも勝るような社会ではグラグラと揺れて不安定になるだろう。

皿を持つことを辞める人が出てきてもおかしくはない(アノミー的、エゴイズム的)。もっとも、義務感や理想が強すぎると、力を入れすぎて皿を離してしまったり(集団本位主義的)、不遇な扱いに絶望して皿を離す人もでてくるかもしれない(宿命主義的)。皿をみんながバランスよくもつことができるためには、なんらかの(バランスのとれた)理想が必要であり、この理想に「宗教」のある側面が強く関わっているわけである。

【基礎社会学第三八回(3)】エミール・デュルケムの「自己本位主義的自殺」を解説

【6】「内面」とは何を意味するのか

内面への評価の変遷

たとえばデュルケムは1913年に「プラグマティズムと社会学」という講義で、「もっぱら個人的諸要素しか考慮に入れないということは諸結果において説明することが必要となっている豊かさを不当に軽減することを生じさせる」と述べている。

「内からのアプローチ」をするといっても、単に個人の心理や経験、いわば「個人的な感情」から宗教を説明する「宗教心理学」に至ったわけではない。では、いったい「内」とは何を意味するのか。

『自殺論』においては「自殺者の気質、性格、生活歴、私生活上の体験」が重視されておらず、単に社会的なものの(ほとんど自動的な)反映とみなされている。

内からのアプローチにおいて個人の感覚、欲望、肉体、本能などの属性は分析の邪魔になるとさえ考えられている。

前期デュルケム、たとえば『社会分業論』(1893)では社会的事実が個人に内面化されることがあるが、それらは「別種のもの」とみなされているのである。

したがって個人が内省によって社会的事実に純粋に到達できるというアプローチは軽視されており、「二次資料」にすぎないとされる(ウェーバー的に言えば理解、説得力を高める要素にすぎず、因果性を説明しないものなのだろう)。

もちろん個人的な表象だけではなく、集団的な表象(集合意識)も個人は内面化しているわけであるが、個人の内省によってとりだされた集合表象はやはり別種のもの、いわば社会的事実ではなく心理的事実である。

データを用いて実証的に取り出されたり分析されて浮かび上がってくる集合表象(社会的事実)とは別のものであるとされている。純度の違いともいうべきものかもしれない。

晩期デュルケム、たとえば「宗教問題と人間の二重性」(1914)においては二次資料的で曖昧なものとみなされていた「個人に内面化された社会的事実」がより重視されるようになる。人間は二重の存在と考えられ、感覚や生理的欲求などに基づいて行動する「生理学的存在」と、集団によって形作られ、維持され、改変されていく存在としての「社会的存在」の二つの次元から構成されている。この社会的存在とは所属する社会の集合意識を内面化している存在であり、単なる孤立した個人の心理ではない。

人間には理想を認識する能力があり、そうした能力を身につけるために教育などが重要だと考えられている。いわゆる「社会化」である。

キーワード:気質、性格、生活歴、私生活上の体験

「デュルケムは、『自殺論』(1985a)序論で、自殺を次のように定義した。「死が、当人自身によってなされた積極的、消極的な行為から直接、間接に生じる結果であり、しかも、当人がその結果の生じうることを予知していた場合を、すべて自殺と名づける。このように定義される行為でありながら、死という結果をまねくまえに中止されるものが、自殺未遂である」(デュルケム1985a:22)。デュルケムにとって、この定義は社会学的であり、このように定義付けされた自殺は、社会学研究の対象、つまり社会的事実である。それは、個々の自殺に注目し、それぞれの「自殺者の気質、性格、生活歴、私生活上の体験など」(デュルケム1985a:25)に基づいて自殺を説明する自殺の心理学研究とは「全然異なった側面から自殺をとらえる」(デュルケム1985a:25)という研究方法に従う。」

杉尾浩規「デュルケムの自殺定義に関する一考察,アルヴァックスとの比較を通して」,60p

キーワード:二次資料

「かれの場合,二重性の一翼をなす概念道徳魂理性すなわち〈集合的)に統合される諸属性は,共同生活の所産であり,それは外部よりきたった諸属性である。かれの用語からすれば,〈社会事実)(fait social)である。またそうであるから内部的自生的な感覚欲望肉体本能すなわち〈個人的〉に連なる諸属性に対立することになるのである。周知のように,社会事実は外在性と拘束性を特微としているが,これには3種のものが挙げられる。形態学的社会事実 生理学的社会事実 社会的潮流の3種である。前者は物的に形象化された社会事実,後者は制度的・定型的に具体化された社会事実である。しかし生理学的事実には、別に制度化・定型化されないものが存在する。これが世論をはじめとした社会的潮流である。ところでこれらは物的・定型・無定型の別はあっても、個人のそとで観察することができる。けれどももうひとつ、個人のうちに沈潜した社会事実が指摘される。すなわち教育その他の社会化によって、個人のうちに内面化された社会事実である。なおこの内面化には,程度の差が存在している。だがデュルケムにとって,このように内面化された社会事実は,第2次資料にすぎない。〈集合的諸状態[社会事実]が個人のなかで屈折することによって採る,種々の形式はといえば,それらは別種のものをなしている。すなわち社会事実は個人化することによって,その純粋性が害われるからである。」

内藤莞爾「晩年のデュルケム (下)」(1984),8p

社会的事実から社会的理想へ

晩期では実証的なニュアンスが強い「社会的事実」という言葉より、哲学的なニュアンスが強い「社会的理想」という言葉が用いられるようになる。内藤さんの言葉で言えば「過去の鋳型から未来の鋳型への方向転換」である。

「個人に内面化された社会的事実」と「社会的理想」がどのように接合しているのか、いまいち理解しにくい。

「ところが〈人間の二重性)に関する報告と論文では,(社会事実)の語はほとんど影を潜めて、これが〈社会理想)というタームに変わる。つまり過去の鋳型から,未来の造型=創造への方向転換である。社会事実の内面化も、第2次資料への転落ではない。かえって内面化することの建設的な意義が問われることになる。」

内藤莞爾「晩年のデュルケム (下)」(1984),8p

強制と自発の区別

ポイントになるのは「強制」と「自発」の区別だろう。社会的事実は諸個人に特定の行動や意識のあり方を「強制(拘束)」する一種独特の実在である。

例えば「墓を蹴ってはいけない」と諸個人に対して強制するような規範はその一種である。ただし、嫌々従う、自発性(自律性)が皆無で自動的に従うケースばかりではない。「そうするべきである(義務である)と、自発的に受け入れ、従う」ケースもありうるだろう。むしろその方が多いとさえいえるのではないだろうか。

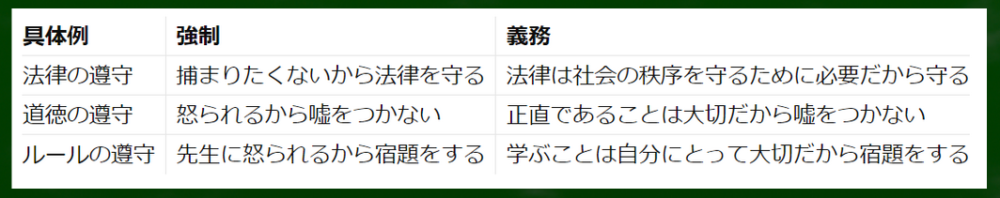

(1)拘束≒強制(デュルケム初期の考え方)

・社会の規範やルールは個人の外部に存在し、個人に対して外から強制的に作用する。例えば法律や道徳を守らなければ罰則や社会的制裁を受けるため、人はそれに従わざるをえない。

・「しなければならない」という感覚であり、個人の自発的、主体的な意思や内面とは関係なく適用される。仮に自発的に表面において見えたとしても、「自発的であるように強制する」というような、主体性が乏しい、決定論的なニュアンスになるのかもしれない。そもそも自発的かどうかを実証的に明らかにすることが難しいと考えられていたのではないだろうか。

(2)拘束≒義務(デュルケム後期の考え方)

・社会の規範は単に外から押し付けられるものではなく、個人が内面化し、自発的に従うものになる。

・例えば道徳や価値観を幼少期から学ぶことで、それが「自然なもの」、「理想的なもの」として感じられ、自ら進んでそれに従うようになる。

・「そうすることが正しい、そうするべきだ」と感じるために行動するため、強制とは異なり、本人にとって抵抗感が少ない。また、「内容」ではなく主に「形式」にしたがって「そうするべきだ」と判断する点も重要になる。

もちろん現実社会では強制的な拘束も義務的な拘束も、内容の重視/形式の重視も両方が並列的にありうるが、大事なのは2種類の拘束として意識され、後者により重きが置かれるようになったという点である。

キーワード:強制と自発、義務

「既に,パーソンズ(TalcottParsons)が指摘したように,社会的事実の拘束性の概念が変化して,行為者が自らの目的を構成する時の規範的要素となる。従って,拘束の本質は諸制度や諸規則に対する自発的服従である義務となる。このような状態にあるところの社会像は,規範によって道徳的に統合された共通の理想である。共通の価値体系が社会の秩序を形成する第一義的な社会的要件となるのは必然的である。」

・寺林脩「デュルケムの宗教論 (序説)」(1980),51-52p

【7】パーソンズとの関連

規範的要素

社会学者のタルコット・パーソンズは「社会的事実の拘束性の概念が変化して、行為者が自らの目的を構成する時の『規範的要素』となる」とデュルケムの変化を解釈している。

つまり、「強制」から「義務」へと変わってきたということである。また、人々の「自発性」が重視されるようになってきた点もポイントである。

寺林脩さんの説明によれば「社会の実在性の規定を非経験的なものを含む共通の価値体系に求めるようになった」という。

また、「実証主義的ではあるが観念論的傾向を持つ理論に到達する」という説明もポイントである。外からのアプローチが実証主義的であるとすれば、内からのアプローチは観念論的であるということになる。

キーワード:観念論

「以上のように,デュルケムの社会理論の方法論上の変化によって,実証主義的な初期の一般理論から,後半期では,社会の実在性の規定を,非経験的なものも含む共通の価値体系に求める,なお実証主義的ではあるが観念論的傾向をもつ理論に到達する。「宗教生活の原初形態』はこの最終段階における著作である」

・寺林脩「デュルケムの宗教論 (序説)」(1980),51-52p

ホッブズ的秩序問題

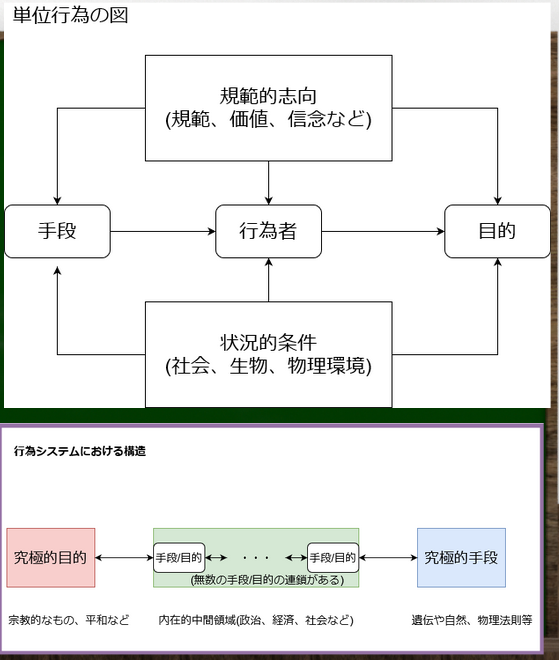

以前、動画でパーソンズを扱ったとき、「ホッブズ的秩序問題が規範によって解決される」ということを学んだ。ざっくりと振り返っていく。

- 行為者が従う規範には、単に効率性のような合理的なものではなく、価値あるいは道徳とでも呼べるようなものが含まれる。

- 行為者は常に社会によって課される究極価値によって方向づけられている。

- 行為者は究極価値を内面化することで、積極的に価値に参与するようになる

パーソンズの行為理論において「規範的志向」が特に重視されている。

そこでは、人間は諸刺激に単に反応するだけではなく、行為者と集合体のメンバーによって望ましいと評価されるパターンに、自分達の行為を一致させようとすることに関心があるとみなされている。こうした「規範の内面化」があるからこそ、社会は維持されるのである。人間に生来的に備わる理性や本能、遺伝や自然環境などだけで秩序を説明することは難しいとされる。

「どのようにしてまず社会的規範が最初に生成されたのかを説明していない」とか、「規範に従うだけの判断力の麻痺した人間になっている」といった批判をパーソンズは受けていた。こうした批判はデュルケムに対しても同様に向けられることになる。

前者への批判については、「社会秩序はどうやって安定するか」という点をパーソンズは重視していたこと、後者への批判については「社会的な理想への方向の中でのみ自由がある」というポジティブな解釈をすることができる。

デュルケムもまた「無から有を創造することのナンセンス」を唱え、社会は所与のものとして、その機能や発展を論じている。生成論的アプローチや社会の変動の可能性は「集合的沸騰」としてデュルケムは扱っていく。

また、新カント派に影響を受け、道徳的個人主義を重視し、単なる個性化や自由に価値があるのではなく、社会的な実在を自覚することで真の自由や主体性があるとデュルケムが考えていたこともポイントである。

【基礎社会学第十七回】タルコット・パーソンズの「ホッブズ的秩序問題」とはなにか

キーワード:無と創造

「スペンサーをはじめとする功利主義者の誤りは、『社会の起源を認識する仕方』にある。『彼らは、原初に孤立し独立した諸個人があり、ついで、諸個人は協同するためにのみ関係に入る』と想定しているが、『個人から社会を演繹する』この立場は、『真の創造を無から得る』ことに等しい。これが、デュルケムの一貫した社会認識である。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,54p

【8】教育に関するデュルケムの評価の変化

外からのアプローチから内からのアプローチへの変化は、「教育」に対するデュルケムの評価の変化としても理解できる。

たとえば中期の『自殺論』(1897)においては、教育を通して社会的事実を個人に内面化させる、つまり道徳的性格や道徳的信念を育成するといった方法はあまり重視されていなかった。まずは社会が改革される必要があり、教育は社会を映す鏡、その反映だとみなされている。「教育にもともとありもしない能力を認めることである」とまでデュルケムは述べている。『自殺論』では中間集団の再編という社会の改革がまず重視されたのである。

後期の「道徳教育論」(1902-1903)という講義では、対照的に教育が高く評価されるようになる。

デュルケムは「社会的存在を個々人の内部に作り上げること、これこそが教育の窮極目的である」、「教育は,人間の内部に全く新たな人間を創造するのである」とまで述べている。こうした「内からのアプローチ」への関心の変化がロバートソン=スミスからの影響、啓示に関係している可能性がある。

キーワード:教育

「「自殺論」の最終章では、自殺の抑止策とからめてデュルケームの社会改革への実践的な提言が述べられているが,そこではわれわれの社会の道徳的再編成のための主要な柱をなすものとして提言されているのは,周知のとおり職業集団の再建であった。

これに対して,教育によって人々の間に道徳的性格や道徳的信念を育成するという方策については、彼は「これは,教育にもともとありもしない能力を認めることである」と冷たく突っぱねている。「教育とは,社会を映す鏡であり、またその反映にすぎない」,「それゆえ、社会じたいが改革されないかぎり、教育の改革も行なわれえないので「ある」というのがその時点での彼の教育観であった。」

望月哲也「デュルケーム社会理論における宗教社会学の位置」(2000),117P

「これに対して「道徳教育論」では,(われわれ人間の内部には、個人的と社会的という二つの存在があるという見地に立った上で)「社会的存在を個々人の内部に作り上げること,これこそが教育の窮極目的である」という認識が示される。

「社会は,新たに生まれてきた主我的,非社会的存在に対して,社会的道徳的生活を営みうるような他のもう一つの存在を、もっとも迅速な方法で添加しなければならない。教育の任務はすなわちこれであり,また教育の偉大さもここに存するのである。」

望月哲也「デュルケーム社会理論における宗教社会学の位置」(2000),117P

【9】構造主義、レヴィ・ストロース

構造主義とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

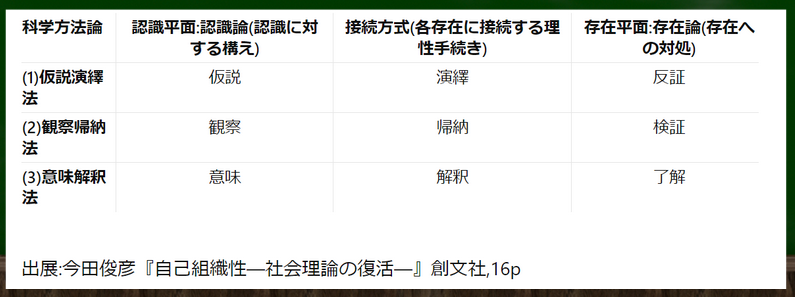

社会学者の今田高俊さんは科学方法論を3種類に分類している。下の図のとおりである。

仮説演繹法:まず仮説(理論)を立てて、そこから論理的に結論を導きそれを観察によって検証する方法。

具体例:「すべてのカラスは黒い」という仮説を立てる。この仮説が正しいなら、どこで観察しても黒いカラスしかいないはずと演繹することができる。実際にカラスを観察し、もし白いカラスが見つかれば仮説は反証される。このように理論を先に立て、実証によって正しさを確かめるのが仮説演繹法である。

門口充徳さんによれば、この仮説演繹法に相当するのが「構造主義」であるという。

構造主義:一般に、個々の事象や現象を、それ単体で理解するのではなく、それらが属する「構造」や「体系(システム)」の中での関係性によって理解しようとする考え方のこと。たとえばパーソンズの構造=機能主義やルーマンの機能=構造主義もその例。

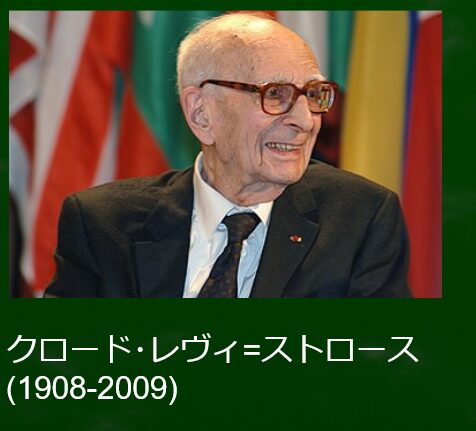

デュルケムの門弟(甥)であるモースや、構造言語学の創始者であるソシュールに影響を受けて構造主義(構造人類学)を初期に提唱したフランスの人類学者であるレヴィ・ストロースを紹介する。

構造・変換・表現

I・ロッシによれば、レヴィ・ストロースによる構造主義は「関係構造主義」と呼べるものであるという。

関係構造主義:普遍的で不変的な原理から論理(演繹)的に経験的現象を説明しようとする立場のこと。

ロッシの理解では、構造・変換・表現という3つの要素が重要になるという。

構造:対立や差異の恒常的な関係性のこと。社会や文化が普遍的に持つ基本的なパターンやルールなどのこと。

例:親族構造の中で「兄弟」や「親子」の関係がどのように組み合わさるかは、どの社会でも一定の法則に従う。

変換:ある構造が別の形式やコンテクストに適応するプロセスのこと。

ある社会での親族関係が他の社会でどのように変化するか、または神話が時間や文化的背景によって異なる形で表れるかなど。

表現:構造が実際にどのように具体化され、目に見える形で現れるかを意味する。

門口充徳さんは「レヴィ=ストロースの構造主義の到達点は、構造として社会を理解することであり、普遍的で不変の原理(研究者の仮説構成としての構造)が多様に変換されて(論理的演繹で)、各種の社会現象を表現している(反証可能性をもつ必要がある)ということ」であると整理している。

構造が多様に変換され、現象を表現しているというわけであり、この3つの要素を捉えることが科学者(人類学者)の役割だということになる。

| 主張 | 具体例 | |

|---|---|---|

| デュルケムの場合 | 「社会の特性(=構造)に対応した、社会現象がみられる」と主張する。固定的な社会的事実に、より流動的な社会的事実が対応するというわけであり、個人的事実は偶然的なものにすぎない。 | 例:ある社会は集団本位主義的な構造をもっているので、それに対応した自殺=集団本位主義的自殺が現象する。 |

| モースの場合 | 「すべての社会現象に、同じ原理が作用している」という「全体的社会的事実」を主張する。社会現象は一つの原理の表現にすぎないものとする。 | 例:「互酬性の原理」はあらゆる社会の本質的な原理=構造であり、社会現象は一つの原理の表現に過ぎない。 |

| レヴィ・ストロースの場合 | 個々の現象や合理的な仮説を越えた構造を明らかにするべきであり、それは「意識されにくい記号体系」であるという。構造の本質は「対立や差異の恒常的関係性にかんする変換の原理」にあると考えられている。 | 例:神話分析は個々の要素よりも、それらの意味の「関係」を把握するべきである。神話の構造、親族構造などを分析した。 |

まとめると上の図のような表になる。

追記(2025/04/21):門口さんはそれぞれの功績として、デュルケムは「変換」、モースは「表現」、レヴィ・ストロースは「構造」を位置づけている。

キーワード:関係構造主義

「レヴィ=ストロースの構造主義は、関係構造主義として、I・ロッシによって解説されている。

関係とは、諸部分間の関係的恒常性、すなわち諸部分の可能な組み合わせのどのひとつにも、いつでも存在する関係のあり方であり、構造とは、根底的な数学的変換のシステムであって、変換システムは、可能な構造も、実際に現実化した構造も支配しているものである。これによって関係構造主義は、経験的構造の構成・変換規則を集約する形式的科学の構築をめざすとされる。」

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へE・デュルケム著 『宗教生活の原初形態』 の位置づけ」(2012),119p「構造とは、対立や差異の恒常的関係性にかんする変換の原理であり、社会現象として現出するものは、この構造によって表現されたものである。一言でいうなら、普遍的で不変的な原理からの論理的演繹によって経験的現象を説明しようとするのが関係構造主義ということになる」

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へE・デュルケム著 『宗教生活の原初形態』 の位置づけ」(2012),119pキーワード:デュルケムにおける構造

「デュルケムにとっての構造とは、かれのいう社会的事実の存在様式に相当していようが、存在様式が行為様式を必然化させると同時に、行為様式も社会的事実として外在性・拘束性の特性をもつとされる。例えば、『自殺論』における、プロテスタントとカトリック教徒では自殺率が異なるという発見は、演繹法をもちいた顕著な研究例といえる。『宗教生活の原初形態』からすれば、神の類型は社会の類型に対応するということである。構造がどうやって表現をとるかについては、『宗教生活の原初形態』の根本テーマであって、次節で詳しく検討する。」

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へE・デュルケム著 『宗教生活の原初形態』 の位置づけ」(2012),119pキーワード:レヴィ・ストロースの構造主義

「レヴィ=ストロースの構造主義の到達点は、構造として社会を理解することであり、普遍的で不変の原理(研究者の仮説構成としての構造)が、多様に変換されて(論理的演繹で)、各種の社会現象を表現している(反証可能性をもつ必要がある)ということであった。かれがモースの業績を高く評価しつつも、前述のように構造概念の不十分さを指摘したことは、裏返せばレヴィ=ストロース自身の功績として構造概念を明晰に提示しえたと自画自賛することに他ならない。本稿ではレヴィ=ストロースの研究そのものには立ち入らないが、表2ではかれの業績として「構造」の下に名前を記した21。本稿の関心は、『宗教生活の原初形態』において、構造がどのようにして表現をとるか、すなわちロッシが重視する変換について、デュルケムがいかに力説していたかを確認することである。」

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へE・デュルケム著 『宗教生活の原初形態』 の位置づけ」(2012),120pキーワード:モース

「モースの全体的社会的事実という概念は、いうまでもなく社会的事実の概念に由来するが、個々の社会現象は、全体的な原理を表明したものであるから、全体的な原理を把握せねばならないと主張することで17、デュルケムの考えを推し進めるものであった。社会現象がどのように広範なものであっても、ひとつの原理の表現にすぎないことを看破していた。つまり構造が変換されることで、多様な社会現象が現出されることを主張していたのであり、表2では、モースの功績として「表現」の下にかれの名前を記載している。かれにとっての構造とは、もちろん全体的社会的事実であるが、その核心に互酬性の原理を見出していた。ただ互酬性の原理は、社会規範や個人意識に言及するものであり、少なくともレヴィ=ストロースにとっては、普遍的・不変的な構造とはいいがたいものであった。」

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へE・デュルケム著 『宗教生活の原初形態』 の位置づけ」(2012),120p

デュルケムには2つの構造概念

今田さんによると、デュルケムには2つの構造概念を確認できるという。

- ルールとしての構造:ある行為様式を必然化する存在様式、説明概念のこと。

- パターンとしての構造:行為様式そのものの記述概念。

存在様式は人口の増加や密度の高まりなどであり、行為様式は自殺率などの社会潮流、法や宗教などを意味している。以前動画で扱ったように、これらは分離できない一つの全体の異なる側面である。デュルケムの前期の関心はルールとしての構造であり、中期の構造はパターンとしての構造であるといえる。

キーワード:デュルケムにおける構造

「今田は、1893年の『社会分業論』から、デュルケムの構造概念には2通りがあるとする。ある行為様式を必然化する存在様式であって、ルールとしての構造といえる説明概念と、ある行為様式そのものであって、パターンとしての構造といえる記述概念とである。同上書、244-246ページ。」

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へE・デュルケム著 『宗教生活の原初形態』 の位置づけ」(2012),129p

デュルケムにおける構造主義的要素

さて、もともとの話の流れは、デュルケムが啓示以降、アプローチが外から内になってきたという点であった。

構造主義はアプローチが「外」であり、人間の主体性や自律性、内面が付帯的に扱われているといえる。つまり、構造の反映としての一要素にすぎないものとされているわけである。しかし後期では、そうした要素もまた構造を維持したり、変革したり、再創造したりする役割が積極的に扱われるようになる(その点でギデンズに近づくともいえる)。たとえば1898年の「個人表象と集合表象」においてデュルケムが集合表象の形態学的事実からの相対的自律性を主張していることもそのひとつである。

つまり、構造によって要素が全て規定されるわけではなく、要素の自律性という側面にも焦点を当てるようになったのだろう。

追記(2025/04/21):とはいえ、「相対的自律性」がどういうものかについて、わたしは理解できていない。裏返せば「絶対的自律性はない」ということであるが、いったいどのような自律性が残されているのだろうか。大まかな方向は規定されるが、小さな行動は個人の選択の、すなわち拘束されきれない自由があるのか。このような問題は、哲学的なのかもしれない。

完全に拘束されない要素というわけではないが、ロボットのように自動的、決定論的に規定されるわけではない。ではいかにして拘束を個人は内面化するのか、構造からの力を受け入れているのかという過程(社会プロセス、相互作用)がポイントになる。

また、デュルケムは外からのアプローチを捨てるわけではなく、並列させるという点もポイントである。

たとえば『宗教生活の原初的形態』では、門口さんの解釈ではデュルケムは「神の類型は社会の類型に対応する」という構造主義的アプローチもとっているという。

キーワード:相対的自律性

「また、『分業論』や『方法の規準』段階では、説明要因として集合意識よりも形態学的事実が重視されていた。この考えは、『方法の規準』で、『およそなんらかの重要性をもつあらゆる社会課程の最初の起源は、内的社会環境のうちに探求されなければならない』と定式化された。分業の原因が社会の容積の増大とされたものも、この立場からにほかならない。しかし、『個人表象と集合表象』論文では集合表象の形態学的事実からの相対的時自律性が主張されている。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,57pキーワード:デュルケムにおける構造

「デュルケムにとっての構造とは、かれのいう社会的事実の存在様式に相当していようが、存在様式が行為様式を必然化させると同時に、行為様式も社会的事実として外在性・拘束性の特性をもつとされる。例えば、『自殺論』における、プロテスタントとカトリック教徒では自殺率が異なるという発見は、演繹法をもちいた顕著な研究例といえる。『宗教生活の原初形態』からすれば、神の類型は社会の類型に対応するということである。構造がどうやって表現をとるかについては、『宗教生活の原初形態』の根本テーマであって、次節で詳しく検討する。」

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へE・デュルケム著 『宗教生活の原初形態』 の位置づけ」(2012),119p

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。