- Home

- エミール・デュルケーム

- 【基礎社会学第三九回(8)】エミール・デュルケムにおける「神と社会はひとつである」を解説

【基礎社会学第三九回(8)】エミール・デュルケムにおける「神と社会はひとつである」を解説

- 2025/4/24

- エミール・デュルケーム

- コメントを書く

はじめに

動画での説明

・この記事の「概要・要約」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

エミール・デュルケムとは、プロフィール

エミール・デュルケム(Émile Durkheim,1858-1917):フランスの社会学者。デュルケームと翻訳されることもある。マックス・ウェーバー、ゲオルク・ジンメルとともに社会学の創設者として扱われている。社会学の機関紙『社会学年報』(1898年)を創刊し、デュルケーム学派を形成した。甥には人類学者のマルセル・モースがいる。代表作は『社会分業論』(1893)、『社会学的方法の規準』(1895)、『自殺論』(1897)、『宗教生活の原初的形態』(1912)であり、社会学の古典となっている。

前回の記事

【基礎社会学第一回】エミール・デュルケームの「社会的事実」について

【基礎社会学第二回】エミール・デュルケームの「社会的分業」とはなにか?

【基礎社会学第三回】エミール・デュルケームの「自殺論」、「聖と俗」、「機能主義」とはなにか?意味

【基礎社会学第三六回(1)】エミール・デュルケムの社会学とはなにか、学ぶ意味や価値はあるのか

【基礎社会学第三六回(2)】エミール・デュルケムの「機械的連帯と有機的連帯の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(3)】エミール・デュルケムの「集合意識と集合表象の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(4)】エミール・デュルケムの「非契約的要素」を解説

【基礎社会学第三六回(5)】エミール・デュルケムの「拘束的分業とアノミー的分業の違い」を解説

【基礎社会学第三七回(1)】エミール・デュルケムの「社会的事実を物のように考察せよ」を解説

【基礎社会学第三七回(2)】エミール・デュルケムの「実証主義(合理主義)」を解説

【基礎社会学第三七回(3)】エミール・デュルケムの「社会学主義」を解説

【基礎社会学第三七回(4)】エミール・デュルケムの「社会実在論/社会唯名論」を解説

【基礎社会学第三八回(1)】エミール・デュルケムの『自殺論』の目的を解説

【基礎社会学第三八回(2)】エミール・デュルケムの「自殺の恒常性」を解説

【基礎社会学第三八回(3)】エミール・デュルケムの「自己本位主義的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(4)】エミール・デュルケムの「集団本位主義的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(5)】エミール・デュルケムにおいて自己犠牲は自殺か?

【基礎社会学第三八回(6)】エミール・デュルケムの「アノミー的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(7)】エミール・デュルケムの「宿命論的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(8)】エミール・デュルケムの「統計の使い方」を解説

【基礎社会学第三八回(9)】エミール・デュルケムの『自殺論』は現代でも有効か?

【基礎社会学第三九回(1)】エミール・デュルケムにおける「『宗教生活の原初的形態』の目的」を解説

【基礎社会学第三九回(2)】エミール・デュルケムにおける「宗教の定義」を解説

【基礎社会学第三九回(3)】エミール・デュルケムにおける「信念、聖と俗」とはなにか

【基礎社会学第三九回(4)】エミール・デュルケムにおける「儀礼」を解説

【基礎社会学第三九回(5)】エミール・デュルケムにおける「教会」を解説

【基礎社会学第三九回(6)】【コラム】プラグマティズムに対するデュルケムの評価

【基礎社会学第三九回(7)】エミール・デュルケムにおける「トーテミズム」を解説

【基礎社会学第三九回(8)】エミール・デュルケムにおける「神と社会はひとつである」を解説(今回の記事)

【基礎社会学第三九回(9)】エミール・デュルケムにおける「トーテミズムの儀礼の具体例」

【基礎社会学第三九回(10)】エミール・デュルケムにおける「集合的沸騰」とは

【基礎社会学第三九回(11)】【コラム】聖なる時間/俗なる時間

【基礎社会学第三九回(12)】【コラム】ジンメルにおける「適切な距離」

【基礎社会学第三九回(13)】エミール・デュルケムにおける「認識論」とは

【基礎社会学第三九回(14)】【コラム】「来たるべき社会とその聖」をベイトソンから考える

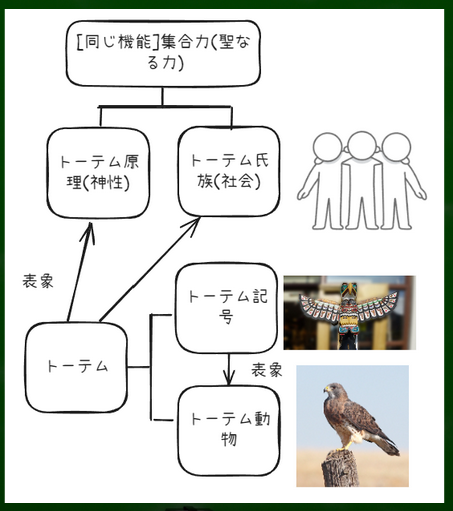

【1】XはAとB、両方の象徴である。それゆえに、A=Bである。

「神と社会はひとつである」の論理構成

- 「トーテム動植物やトーテム記号」(トーテム)は他のなにかの象徴(シンボル)である。

- トーテムはトーテムの神(トーテム原理)と氏族(社会)の象徴である。

- トーテムを崇拝することは、「神を崇拝すること」であり、「社会を崇拝すること」である。したがって、神と社会はひとつである。

・前提:トーテム(トーテム動植物、トーテム記号)をXとする。社会(氏族の成員)をAとする。神(トーテム原理)をBとする。

- XはAとBの両方の象徴である。

- それゆえに、AとBはひとつである。

キーワード:神と社会はひとつである

「トーテムは、蜥蜴、青虫、鼠、蟻、蛙などである。当然のことながら、これらはその内的性質によって礼拝の対象とされたのではない。トーテムとは、何よりもまず、他の何かの象徴である。何の象徴か。一方では、トーテム原理あるいはトーテム神の象徴であり、他方では、氏族という一定社会の象徴――トーテムは『氏族の旗』――である。『それが同時に神と社会との象徴であるとすれば、神と社会とは一つではないであろうか』(373p)。氏族の神・トーテム原理は氏族そのものなのである。これが、デュルケムの有名な主張である。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,79p

機能的等価という意味で同一なのか

なかなか理解しにくい。神の象徴も社会の象徴も、同じ「トーテム」であるならば、神も社会も同じような根源としての機能をもっているのであり、ほとんど同じ存在ではないかという論理になるのだろう。

図にするとこのようなイメージとなる。

AとBには共通している要素α

たとえば校章が学校の理念と学校(人々)を同時に象徴しているとして、理念=学校といえるのか。両者は密接に関係し、全体としての学校を構成する不可欠な要素ではある。

しかし、それだけで理念=学校とは理解しにくい。したがって、単純な論理関係ではなく、他の根拠付けが必要になる。

- XはAとB、両方の象徴である。

- AとBには共通している要素αが存在しており、この要素αがそれぞれの要素の本質であり、他の要素は表面的なものに過ぎないと仮定する。

- A≒α、B≒αとなり、したがってA≒Bである。

要するに、本質的にはαをXが象徴しているのであり、AやBはαの変換に過ぎないというわけである。神や社会というのは「表面的な違い」であり、同じような「力(機能)」を有しているという点で等価であり、「一つ」なのである。

学校の理念と学校の建物や人々に共通するものとはいったいなんだろうか。「学び」という性質が共通しているのかもしれない。

学ぶためのルール、学ぶための場所、学ぶためにくる人々、学ばせるためにくる人々というように考えていくことができる。理念は方向性を与え、建物や人々はそれらを具体化する主体や空間を形成する。システム論的に言えば、どちらも「教育システム」という大きなシステムを構成、再生産するための要素やサブシステムであるという点で共通しているのかもしれない。同じ全体の異なる部分といったところだろうか。

したがって、AとBが象徴する「校章」は本質的にはAとBの共通項である学びを象徴するものであり、その意味でAとBは同じであると言える。

マートン的にいえば機能等価だろう。学ぶ人だけいても、そこにルールがなければ学ぶことは難しいゆえに、簡単に代替できるようなものではなく、組み合わせにおいて一つの機能をなすようなものなのだろう。それも足し算ではなく掛け算的に全体をなすものであるといえる。もっと抽象的な視点から見ていけば、あるシステムの要素の動き方、創発性の性質が似通っているといえるのかもしれない。どちらも独自のコード、機能、プログラムによって制御されるといったイメージである。

【2】シンボルとは

シンボルとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

シンボル(英:symbol):一般に、ある物や事を別の物や事によって表すこと。象徴、表象、記号などともいわれる。

例:国旗は国のシンボルである。王冠は王のシンボルである。たとえば「林檎」という文字はある種の観念的実在であり、それ自体を食べることはできず、物的実在である🍎のシンボルであるということができる。

たとえば社会学者のミードは「意味のあるシンボル」と「意味のないシンボル」を分け、意味のあるシンボルを「社会的に共通なる意味」とみなしている。

ミードにおいて意味は「他者」が強く関わっている。たとえば暴力というシンボルがなにを意味しているかについて、自己で完結するものではなく、他者が傷ついたから悪いものだ、他者の気持ちになって考えてみると嫌なものだといったように形成されるものである。

つまり、他者との相互作用によって意味が形成されるのであり、その土台に宗教や文化が存在しているといえる。宗教や文化は他者との相互作用が反復され、習慣化され、神聖化されたものであるともいえる。いわば社会的な次元で学習されたものといえるだろう。

原始人の行為は現代人にとって素朴な観察においては「意味のないシンボル」に見えることもあるだろう。しかし当該の原始人にとっては「意味のあるシンボル」でありえる。

【基礎社会学第二十四回】G・H・ミードの「主我と客我(IとMe)」とはなにか

シンボルの2つの役割

デュルケムはシンボルに2つの役割を認めているという。

(1)記号や目印として、何かを指し示すという役割

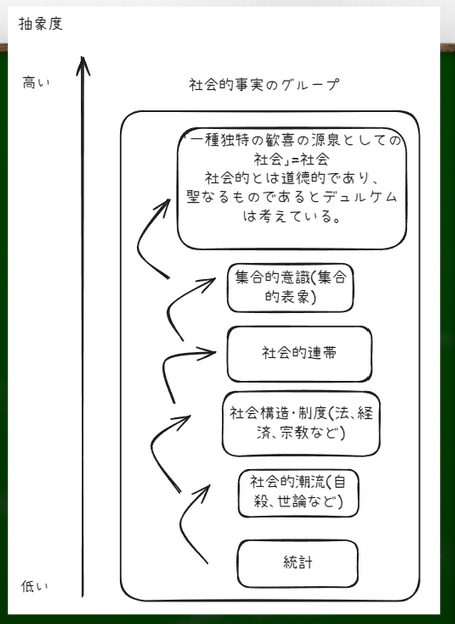

例:トーテムが氏族のアイデンティティやトーテム原理(トーテム神)を示す。国旗が国を示す。拳が怒りを示す。法というシンボル(外在的事実)によって、目に見えにくい社会的連帯(内在的事実)を把握しようとする。

外在性が高いほど、シンボルとして目に見やすいといえる。

もちろん、物として目に見えないもの、神や言葉もシンボルではあるが、論理階型が違うという点がポイントになるだろう。抽象度が低ければ眼に見えやすく、抽象度が高ければ目に見えにくい。抽象度が低いものが抽象度が高いもののシンボルとなる。シンボルがシンボルを表象し、さらにシンボルがシンボルを・・・という階層構造にあるといえる。

キーワード:シンボル

「それではシンボルとは何であろうか。デュルケームにおいてはシンボルに2つの役割が付与されている。第一に,記号や目印の背後に何物かを指示する意味形象を行うという役割である。そして,トーテムシンボルは2つの意味を有している。つまり,「社会記号」としての「エンブレム」あるいは「シーニュ」と,「聖なる存在」としての(社会という集合力を有する)「シンボル」である28)。「トーテムは,何にもまして,他の何物かのシンボルであり,具体的表現である。では何のシンボルであろうか。(中略)一方では,それはわれわれがトーテム的原理またはトーテム神と呼んだものの感性的な外的形態であり,他方では,氏族と呼ばれるこの一定社会のシンボルでもある」29)。」

清水強志「デュルケーム社会学におけるシンボルの役割」(2011),147-148p

我々はシンボルを通してしか感情や思考を形成することができない

私たちは「事物そのもの」に感情を直接抱いているわけではなく、「シンボル(シーニュ,記号)」を通じて感情を形成している。

このあたりは現象学者のフッサールの「統握」とも関連するものだろう。

我々は目に見えるものを解釈し、その奥にある観念を見出している(創り出している)といえる。あるいは観念を解釈し、より抽象的な観念を見出しているともいえる。

また、目に見える物的事実と完全に対応する観念を見出しているというわけではなく、新しい観念を見出しているともいえるだろう。とはいえ、完全に恣意的、あるいは遺伝的に見出すわけではなく、見出し方はその社会の認識の型に依存するという点もポイントになってくる。そして認識の型は宗教や科学、経済制度などと複雑に絡まり合う「シンボル体系」に関わりをもってくる。

「感情を説明するには具体的な対象と実在との関連が必要である」という論点も重要である。たとえば集合的な力が生じているという感情を説明するために、トーテム動物という具体的な対象との関連付けが行われるわけである。

感情は「事物」があることによっても生み出される。たとえば喪服や、黒い光の屈折があることによって生み出される。しかし、ただそれだけで感情(感覚)が生み出されるわけではない。

そうした事物が何らかの「記号(シンボル)」として働くことによって、われわれに感覚を生じさせるのである。AをBとして解釈(統握、転換)することでCという感覚が生じるのである。

ここで解釈されたBは我々が創り出したものでもある。また、そうしたBという解釈はある孤立した個人によって創り出されたものではなく、社会的、歴史的に形成されたものでもある。したがって、その解釈はその個人の外部にあるものに大きく依存しているのである。たとえば言語のほとんど全てはその個人の外部に既に創られている。

また、そのようにBとして「解釈せざるをえない」、つまりはある種の「強制(拘束性、恣意性を許さないもの、不可疑的)」なのであり、純粋に、あらゆる記号を挟まずにAそのものを捉えられたとしても我々が理解できるものはほとんどないだろう。

AをBとして解釈することを通して(A as B)、つまり事物は一種独特の実在(観念)とのつながりを持つ限りにおいて、強い感覚が生じるのである。これが、デュルケムが「人は事物が生じさせる情緒をシンボル(シーニュ)の上に移している」と述べる意味合いである。

キーワード:感情

「『ある事物によってわれわれの中で目覚めた感情は,この事物を表象しているシンボルと自然に交渉を持つことは周知の法則である』

と述べるデュルケームは,「黒色」がわれわれにとって「喪のシーニュ」であるので,それは悲しい印象と観念を示唆しているということを取り上げる。『この感情(sentiments)の転移(transfert)は,ただ事物の観念とそのシンボルの観念とがわれわれの精神において密接に結合していることに起因している』。われわれは具体的対象と実在を関連させることによってしか,われわれは悲しみなどの感情を自分自身説明することはできないのである。つまり,諸々の印象を生みだしたのは事物であるとはいえ,事物は実在とのつながりを持たない限り,感知された印象の接合点とはなりえない。まさにその役目を果たすのがシーニュなのである。『人は事物が生じさせる情緒(emtions)をシーニュの上に移している」』とデュルケームは述べている。」

清水強志「デュルケーム社会学におけるシンボルの役割」(2011),148-149p

社会的なシンボルによってコミュニケーションが可能となる

「事物 → 記号 → 感情」というデュルケーム的な認識の枠組みを理解する必要がある。

ここで大事なのは、事物に意味が付与されるという点であり、その限りにおいて事物は記号として働くということだろう。事物はそれ自体では意味をもたない。また、意味をもたないものに我々は感情(情緒、感覚)を強く生じさせることはない。

もちろんナイフで手を切ってしまうと「痛い」という自動的、脊髄反射的な感情を直接的に抱くことはありうるかもしれないが、その痛みの感覚を「理解」することは難しく、また他の人とコミュニケーションによって「共有」することは難しいだろう。

なにかが起こった、避けたいようなことが起こったと、曖昧な感覚が生じるのかもしれない。しかし、「怪我」、「事故」、「危険な行為」として理解し、他者と共有できるのは、すでに一定の「シンボル体系」が存在するからであり、「概念」を通した思考(論理的思考)によるものである。

シンボル体系としての言語や宗教

たとえば言語や宗教はシンボル体系であり、それぞれのシンボルが秩序を持って関係し合っている。

白という言葉と黒という言葉には対称関係があり、天使と悪魔にも対称関係があるといったようにである。それぞれが無関連ではなく、関連を持って体系(システム、関係の束)をなしているのである。

こうしたシンボル体系は大きくいえば「文化」であり、その起源としてデュルケムは「宗教」を考えているといえる。

シンボルの起源に、そして社会的なありとあらゆる多くのもの(経済、法、政治、言語、芸術などあらゆるもの)の起源に、宗教が存在する。宗教は世界に意味を与え、我々にコミュニケーションを可能にさせたというわけである。

具体例:感情の転移

たとえば「黒色」を見たときに「喪の色」だと感じ、「悲しみの印象」を持つのは、黒という色が「喪」のシンボルとして社会的に結びついているからである。喪服は事物であるが、喪服は「悲しみのシンボル」としての役割をもつ。

喪服そのもの、黒色そのものに悲しみがあるわけではない。葬式で喪服が繰り返し使用されることで、喪服の黒色が「悲しみの感情」と結びつくようになる。

そして、事物(喪服)は単なる事物(事物の観念)ではなく、悲しみという感情(意味、シンボルの観念)を我々に抱かせる記号となり、我々の精神において密接に結びつくようになる。

具体例:象徴と象徴されるものの混同のケース

- シンボルと実在そのものはそれぞれ異なる存在である。(低い抽象度のシンボルと、高い抽象度のシンボルは異なる存在であると言い換えることもできる。いわゆる論理階型の混同。)

- しかし、人間はそれらを混同することがある。

たとえば単なるシンボル(表象)を事物(表象されたもの)と同一視することがある。デュルケムは具体例として「軍旗」をあげている。

軍旗はただの「布」であるが、人間はその布(事物)に意味を付与し、シンボルを見出す。たとえば「祖国を象徴するもの」を布きれに見出す。

軍旗がただの布切れにすぎないこと、それ自体は価値を持たないことであることを見誤り、布切れが祖国そのものであるかのように感覚することがありうる。たとえば目の前で自国の国旗を足で踏みにじられたら、自分の国家がまるで踏みにじられたかのように感じる人が多いのではないだろうか。

原始宗教におけるトーテミズムにおいてもこうした混同の例が見られる。たとえばトーテムを氏族そのもの、神そのものと見なしているわけであり、「単なる象徴に過ぎない、メタファーに過ぎない」という意識が乏しいわけである。トーテムを汚すものは神を汚すものであり、自分たちをも汚すものであるという感覚がある。

また、そうした混同を促すような「力」はいったいどこからくるのかという源泉の論点が重要になる。この源泉については集合的沸騰の項目で扱う。結論を先取りすれば「社会」に、そして「集合的な力」にその源泉がある。

「そして,彼は社会を表現するシンボルの例として「軍旗」をあげている。軍旗は布きれであるにもかかわらず,兵士はその軍旗を救うために死を顧みないのである。軍旗は祖国を象徴している(兵士の意識内では軍旗=祖国と考えられている)ので,軍旗のために死ぬ兵士は祖国のために死ぬのである。しかし,『1つぐらい旗が敵の手に渡っていようがいまいが,祖国がそのために失われることはない。にもかかわらず,兵士はそれを奪い返すために殺されることをも厭わない。彼は旗がシーニュにすぎないこと,それ自体は価値を持たず,ただそれが表象する実在を想起させるだけであることを見誤ってしまい,あたかもそれが実在そのものであるかのように遇するのである』。布きれの中をどんなに探ってみても,人の命と同等な価値を有するような神聖なものを見つけることはできない。他方,原初的宗教においても人は最も不要なものあるいは徳のもっとも乏しい動物をも崇拝している。それは人が『感覚によってわれわれに示される世界の代わりに,思惟が構築した理想の投影に他ならないまったく異なった世界をおく』からであると指摘するデュルケームは,トーテミズムの研究によって,宗教力や聖なるものの源泉はどこに存在するのかを問うている。そして集合的沸騰という聖なる世界と俗なる世界を契機とする社会変動論に着目する。」

清水強志「デュルケーム社会学におけるシンボルの役割」(2011),149p

論理階型の混同は病気か?

G・ベイトソン的にいえば論理階型の混同であり、現代ではこれらを区別できない人は「病気(異常)」とみなされがちである。物的実在と観念的実在の混同だけではなく観念的実在とより上位の観念的実在の混同や区別もポイントになる。

今回は深く扱えないが、ベイトソンはそうした病気は遺伝だけではなく家族関係などの社会的環境に強く依存するという点がポイントであり、デュルケムとも重なるものがある。全体(体系)を考えなければ部分(要素)を考えることはできないという視点がある。

たとえば「これは冗談だ」という上位の観念(コンテクスト)と、「ぶっ飛ばすぞ」という下位の観念(言葉)があるとして、下位の観念しか理解できない人もいる。そういう人は「文字通りにぶっ飛ばされる」としか解釈できない。

このようなケースの場合、「お前は石頭だ」と言われて、自分の頭は石でできていないと真顔で返すようなコミュニケーションの齟齬が生じる。彼には石は柔軟ではないという意味のシンボルにすぎないということを理解できない。

たとえばキリスト教(カトリック)においてパンがキリストの肉そのものであると考える人は一定数いるのであり、宗教ではそうした混同が異常とはみなされず、正常とみなされている(メタコンテクストがコンテクストのあり方を決め、コンテクストが要素のあり方を決める)。

コンテクストによって混同が正常とみなされる場合と異常とみなされる場合があるのはポイントである。いうまでもなく、トーテミズムではそうした混同は正常であるとみなされるのだろう。ある解釈がそれ単体で正常/異常、健常/狂気とみなされるのではなく、社会的な条件によるという点がポイントになる。このあたりもフーコー的な考えに近づく。端的に言えば狂気や健常は社会が作り出すレッテルであるといえる。

(2)悟性のカテゴリーの役割

トーテミズムにおけるカテゴリーについて

要するに、シンボルには人間の思考の枠組みを作る役割があるということである。カテゴリーの詳細は後半で深堀りする。

宗教は「シンボル体系」であり、世界をどのように捉えるか、認識するのかについての道具、型として機能する。

たとえば多くの現代社会では原子や分子、重力が意味あるもの(シンボル)として認識されている。たとえば重力が物のように見えなくても、それらの存在を仮定して現象を説明することができれば、それは一種独特の実在性、観念性をもっている。しかし、トーテミズムにおいては意味あるものとして認識されることはないだろう。

たとえば砂や泥、岩といった分類がトーテミズムにおいてなされていないとき、それらは意味ある分類として認識されることはないと推定できる。

トーテムの種類もそう多くはないだろう。ほんとうにトーテム以外の事物は有意味に認識されえないのだろうか。ざっくりと、余剰的に認識されているのかもしれない。

例えばある事物を明確にAであると認識することは難しいだろうが、トーテムXと「類似した事物」であると認識されたり、トーテムYとは「真逆の事物」と認識されたりすることはあるだろう。また、トーテムNと違って「俗な事物である」ときわめてざっくりと認識され、その範囲の中で自分に害があるもの、口にいれることができるものといったような実用的なカテゴリーが存在するのかもしれない。いずれにせよトーテミズム、すなわち宗教体系がある事物や現象をどのように認識するのかを拘束(規定、強制)するわけである。

デュルケムの言葉で言えば「理念が実在を作っている」ということになる。宗教体系が実在に対してどのような観念を抱かせるかを強制するのである。

人間は「物的実在そのもの」を捉えることはできず、「解釈を通して変換された観念」を捉えることができるだけである。そしてその「変換のされ方」がいわゆる認識型であり、この認識系の土台に宗教体系があるというわけである。もし宗教体系が弱まれば、経済体系が力を生じていき、「利益があるもの、合理的なもの、客観的なものが聖なるもの」となっていくのかもしれない。こうした変化におけるポジティブな変化(人格の尊厳など)とネガティブな変化(アノミーなど)をデュルケムは扱っている。

・シンボルとカテゴリー

「ところで,宗教とは,特殊な対象物に対する断片的な信念の収集だけでなく,多少ともすべての事物の普遍性を包括する宇宙観(世界観)をもつ観念の体系である。トーテミズムはどのような宇宙観を提示しているか。

オーストラリア未開人にとって,既知の存在はすべて,全自然を包括する一種の図表・体系的分類に配列されている。自然現象の分類は,人種的・地理的特殊性によらずに,密接にトーテム的信念の総体と関連している。事実,一部族が二支族に分割されると,あらゆる既知の事物は二支族に分配される。また,各支族に属する事物はさらに支族を構成している氏族に分配される。各氏族の事物は各氏族の構成要素であり,その成員であり,成員と同様の地位を占めている。

以上から,事物の最初の諸分類である属の概念は,その枠組を社会から借りてきたといえる。さて,ある氏族に分類されたあらゆる事物は,卜一テムの聖なる特質に成員資格として参与するので,宗教的特質をもち,時には従属的な二次的トーテムの役割を演じる。

従って,トーテム的宗教の領域はある存在のカテゴリーに限られず,既知の宇宙の極限にまで拡大される。故に,トーテミズムもまたそれ自身の宇宙観をもっている。「後に形成される諸宗教において,固有の神々が現われる時,おのおのの神は一ある神は海,ある神は大気,ある神はまた収穫か果実等の一自然現象の特別なカテゴリーを担当する。そして,これらの自然の諸頷域は,おのおの,自然の中にある生命をそれが依存している神から得てくるとみなされている。この諸神性間の自然での分配が,これらの宗教の我々に与える世界についての表象を構成している。ところが,人類がトーテミズムの形相を凌駕しない限りは,部族や氏族の諸種のトーテムが後には神的人格に帰される役割を正しく演ずるのである。」(FE,p.219,訳書,上,p.273,)」

・寺林脩「デュルケムの宗教論 (序説)」(1980),57pキーワード:理念が実在をつくっている

「第二に,人間の悟性カテゴリーの役目を果たすシンボルである。宗教は世界観に関する観念体系,あるいは社会界では『理念が実在をつくっている』との文章から明白なように,ある社会は自らを「仮象」としてしか見えないように人々に働きかけているというのである。」

清水強志「デュルケーム社会学におけるシンボルの役割」(2011),148p

宗教の機能

デュルケムは宗教の機能を「精神を感性的仮象に隷属させることではなく、反対に感性的仮象を支配することおよび諸感覚が分離したものを結びつけることを教えたことにある」という。

これは、ただ物的実在を自動的・反射的に感覚するだけではなく、積極的に観念を見出し、創り出すというポジティブな機能を見出しているのだろう。ただし、いったん宗教体系が創られてしまえば、そうした宗教体系に認識のあり方が支配されるという保守的な点も抑える必要がある。また、同時に、認識型を変革するような革新的な認識のあり方も存在することも提示される。

ただし、ベイトソンがいうように、そもそも認識型が個人レベルにおいて根本的に変化することはほとんど難しいといえる。「三つ子の魂百まで」という言葉でベイトソンはその難しさを表現している。怒りっぽい人間が怒りっぽくない人間に変わると言った程度の表面的な変化ではなく、根底からの変化である。熱心なキリスト教徒が熱心な仏教徒に改宗するくらいの難しさかもしれない。

ましてや社会レベルの変化、トーマス・クーンのいうような「パラダイムシフト」が生じることはもっと難しいだろう。ひどい戦争や疫病、環境破壊のようなよっぽどの危機が生じれば社会の認識が根本的に変動する契機となるのかもしれない。

「即ち,宗教が思考に対してなした偉大な奉仕とは『精神を感性的仮象(apparences sensibles)に隷属させることではなく,反対に感性的仮象を支配することおよび諸感覚が分離したものを結びつけることを教えたことにある』とデュルケームは述べている。」

清水強志「デュルケーム社会学におけるシンボルの役割」(2011),148p

【3】神と社会に共通する「力」について

(1)神における力

人格的であれ非人格的であれ、神性なもの・聖なるものは人間にとって「力」をもっている。

たとえばある人間が飢えているとき、「トーテム動植物を食べたい」という個人的な欲求が生じるとする。しかし、「それは聖なるものであるから、食べてはならない」と人間に命じるような力が存在するのである。

たとえばキリスト教においても、聖書で神が「してはいけない」と言ったことを信者はまもるだろう。

たとえば自殺が禁じられるのもその例であるし、特定の動植物を食べてはいけない、隣人愛をもって他者に接しなければならないといった規範を個人は内面化し、それを義務として自発的に行為するのである。

キリスト教では自殺したものが地獄へ行くと脅すように、トーテミズムにおいてもトーテム動物を勝手に食べた者は死ぬと脅される。しかし彼らのほとんどは恐怖ゆえに行動を強制されるのではなく、「そうなっているから(力がそう働きかけるから)」という形式に従っている、義務的行為を行っているという点がポイントになるだろう。我々が人を殺さないのは刑務所に行きたくないからだけではないはずである。

(2)社会における力

神が明確に表現されない社会もある。しかし、社会は神のような力をもっているとされている。逆に言えば神も社会のような力をもっているのである。

たとえばある社会には法律や道徳が存在し、個人に対してそれをまもるように強制する。個人はそうした規範を内面化し、それを義務として自発的に行為するのである。

たとえば昨今、「オンラインカジノを利用することは犯罪である」ということが話題になっている。

ある人間は「なぜオンラインカジノをすることが悪いのか、よく理解できない」という。ニュースのコメントでは「パチンコはよくてオンラインカジノが悪いのはおかしい」などと書かれていた。

しかしその法律の内容がどうあれ、またその正当性がどうあれ、「法律で禁じられているゆえに、それを破ることはよくない」という形式に関する共通認識があるのではないだろうか。

個人の勝手な判断で是非を選択していると社会の秩序が乱れる可能性もある。もちろん正当性に著しく欠けた法律は改正する必要があるが、ここでの主題は「法律を形式的にまもることの機能」、及びその「力」にあるといえる。

法律はその社会に共通認識を根付かせ、またその集合意識、一体性を保つ機能があるのである。それは宗教の機能とも類似しているのであり、後で言及するように、宗教の派生として法律があるのである。

「神が言っていることはこの時代にそぐわないのではないか」などと信者はいちいち疑わない。だからこそコメント欄では法律に違反した人間を徹底的に叩くのであり、法律が時代にそぐわないかどうかはあまり重要な要素とみなされないのである(たとえば選挙に関する法などが最近の例だろう)。

トーテム原理と氏族には「道徳的威力」が共通して存在する。したがって、神と社会には共通の性質があり、神と社会は一つであるといえるとまとめることができる。

人間は個人的存在と社会的存在の両方を有する存在であり、氏族が聖なる存在とされるのは、この社会的存在が内面化されているためである。社会と神が同一だとすれば、人間の内側に神(トーテム原理)が分有されていることにも納得することができる。

社会の変換型としての神

また、共通の性質というだけではなく、「変換型」ともデュルケムは解釈している。これは構造-変換-表現という構造主義的考え方の一種なのかもしれない。変換されたものであるという点で、全く同一ではないという点もポイントになるだろう。

デュルケムは「聖なる原理とは、実体化され、形を変えられた社会に他ならない」と述べている。A≒Bなのは、AがBに変換されたものであり、BはいわばA’とでもいうべきものなのかもしれない。完全に同一ではないが、BはAに起源を持つのだから、AとBがひとつであるという理解をしやすくなる。

「本書において宗教を〈聖なるもの〉によって定義し、さらに「聖なる原理とは、実体化され(hypostasi6e)、形を変えられた社会に他ならない」(p.495:下203頁)という認識に達したデュルケームにとって、「著しく社会的」なものとしての宗教とは、〈社会そのもの〉に直接的に迫りうる最良の手がかりとなっていたといえよう。」

小川伸彦「デュルケームの儀礼論への一視角.二つの規範と「社会」の実在性」,32p

「そのために,一見,聖なる世界と俗なる世界における循環的な社会変動論が考えられてしまうが,集合的沸騰には聖なる世界観を強化する,つまり現在の価値を強化するという側面とは異なるもう1つの重要な考え方が存在している。

つまり,「革命的または創造的時代の特質」である。即ち,『(人々が)神々を創造する傾向をフランス革命の初年においてほど明らかに見られるところはない。事実,このときには,全般的昂揚(enthousiasrne)の影響のもと,性質上はまったく世俗的な事物が世論によって聖なるものに変換された。変換されたものとは,すなわち,祖国,自由,理性である』。」

清水強志「デュルケーム社会学におけるシンボルの役割」(2011),149-150p

社会が宗教現象である?

社会学者のパーソンズは「『宗教が社会現象である』というよりもむしろ『社会が宗教現象である』」と形容している。社会が宗教を創り、宗教が新たな社会を創る循環構造の中では両者は表裏一体なのであり、不可分の存在となる。それゆえにデュルケムの宗教論は社会論でもある。

実際、アメリカの社会学者であるティリアキアンは『宗教生活の原初的形態』を『社会生活の原初的形態』と読み替えることも可能だと言及している。

神は社会が作ったものだとデュルケムが考えている点で、時系列的には社会が先である。したがって、神の起源には社会が存在する。さらに言い換えれば、宗教の起源には社会が存在するということになる。

まず社会が存在し、社会が宗教を創りあげ、宗教が社会を強化し、社会が宗教を強化するといった循環関係にあるとも言える。

キーワード:パーソンズ、ティリアキアン

「本書において宗教を〈聖なるもの〉によって定義し、さらに「聖なる原理とは、実体化され(hypostasi6e)、形を変えられた社会に他ならない」(p.495:下203頁)という認識に達したデュルケームにとって、「著しく社会的」なものとしての宗教とは、〈社会そのもの〉に直接的に迫りうる最良の手がかりとなっていたといえよう。」

このような解読の視点を最初に明確に提示したのは、『社会的行為の構造』(1937)におけるパーソンズであった。かれはデュルケームの宗教論を解釈して、「『宗教が社会現象である』というよりもむしろ『社会が宗教現象である』」(Parsons,1937,vol.1p.427:第3分冊、178頁)と述べる。この発想の転換によって『原初形態』は、宗教の一般理論である以上に、社会の一般理論として読まれることが可能になったのである。この解釈視角を受け継ぐものとしては、例えばティリアキアンが、デュルケームの『原初形態』の「表題は、社会生活の基本形態(TheFundamentalFormsofSocialLife)と容易に読みかえうる」(Tiryakian,1979,p.219:99頁)と述べていることが挙げられよう。」

小川伸彦「デュルケームの儀礼論への一視角.二つの規範と「社会」の実在性」,32p

参考文献リスト

今回の主な文献

中島道男「エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)」

中島道男「エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)」

エミール・デュルケム「宗教生活の基本形態(全) ──オーストラリアにおけるトーテム体系 (ちくま学芸文庫) 」

エミール・デュルケム「宗教生活の基本形態(全) ──オーストラリアにおけるトーテム体系 (ちくま学芸文庫) 」

グレゴリー・ベイトソン 「精神と自然 生きた世界の認識論 (岩波文庫 青N604-1) 」

グレゴリー・ベイトソン 「精神と自然 生きた世界の認識論 (岩波文庫 青N604-1) 」

グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学へ (上) (岩波文庫 青N604-2) 」

グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学へ (上) (岩波文庫 青N604-2) 」

モリス・バーマン「デカルトからベイトソンへ ――世界の再魔術化」

モリス・バーマン「デカルトからベイトソンへ ――世界の再魔術化 」

真木 悠介 「時間の比較社会学 (岩波現代文庫 学術 108)」

真木 悠介 「時間の比較社会学 (岩波現代文庫 学術 108) 」

汎用文献

佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」

大澤真幸「社会学史」

新睦人「社会学のあゆみ」

本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる

アンソニー・ギデンズ「社会学」

社会学

社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)

クロニクル社会学

社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像

参考論文

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ: E・デュルケム著 『宗教生活の原初形態』 の位置づけ」(2012)[URL]

・『宗教生活の原初的形態』の全体的な要約となっている。批判的な言及が多い。

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ 2: 空間が時間を超越することによる因果律の打破」(2013)[URL]

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ 3: 土地と親族をめぐるアボリジニ社会の構造」(2014)[URL]

野中亮「『宗教生活の原初形態』における「俗」の位置」(1997)[URL]

酒井健「聖なるものの行方: 社会学研究会とそれ以後のバタイユ」(2013)[URL]

・教会の定義

・バタイユの話は面白い

太田健児「デュルケム後期道徳論における認識論問題:『宗教生活の原初形態』 のカテゴリー論と学説史再編問題を手がかりとして」(1999)[URL]

・主にカテゴリー(範疇)論、カントなどとの関連

ヅァイトリン,山田隆夫(翻訳),「エミール・デュルケーム (VII)-自殺-: 宗教生活の原初形態」(1990)[URLなし]

・デュルケムの主張の理解の補強に使える。ただし、マルクスとの対比が目的であるかのように全体が構成されていることに注意。

内藤莞爾「晩年のデュルケム (上)」(1983)[URL]

内藤莞爾「晩年のデュルケム (下)」(1984)[URL]

内藤莞爾「デュルケムにおける宗教概念の形成 (1)」(1983)[URL]

内藤莞爾「デュルケムにおける宗教概念の形成 (2)」(1984)[URL]

望月哲也「デュルケーム社会理論における宗教社会学の位置」(2000)[URL]

清水強志「デュルケームの 「プラグマティズム」 講義」(2007)[URL]

清水強志「デュルケーム社会学におけるシンボルの役割」(2011)[URL]

寺林脩「デュルケムの宗教論 (序説)」(1980)[URL]

寺林脩「デュルケム宗教論の展開」(1981)[URL]

奥村隆「距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──」(2012)[URL]

・ジンメルとデュルケムの比較の参考、集合的沸騰について

堀圭三「デュルケムのジンメル評価について」(1999)[URL]

小川伸彦「デュルケームの儀礼論への一視角 : 二つの規範と「社会」の実在性」[URL]

・『宗教生活の原初的形態』について極めてわかりやすく整理され、定義づけられ、一般化されているいい論文。

椎野信雄「遊びとゲーム: 遊びの貧困の所以 (特集 1 ゲームの時代)」(2011)[URL]

松浦雄介「知と信の社会理論」(2000)[URL]

加藤雄士「認識論のレビューに関する一考察: 人材開発の手法の理解に役立てるために」(2016)[URL]

中村恵子 「構成主義における学びの理論 : 心理学的構成主義と社会的構成主義を比較して」[URL]

沼上幹「われらが内なる実証主義バイアス」[URL]

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。