- Home

- エトムント・フッサール

- 【応用哲学第四回】フッサールの現象学における「知覚の代表象理論」とはなにか

【応用哲学第四回】フッサールの現象学における「知覚の代表象理論」とはなにか

- 2024/2/11

- エトムント・フッサール

- コメントを書く

はじめに

動画での説明

・この記事の「概要・要約」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

フッサールのプロフィール

エトムント・フッサール(1859-1938)はオーストリア出身のドイツ人。哲学者であり数学者。主な著作は『論理学研究』(1900-1901)、『イデーン』(1913)、『内的時間意識の現象学』(1928)、『デカルト的省察』(1931)など。

エトムント・フッサール(1859-1938)はオーストリア出身のドイツ人。哲学者であり数学者。主な著作は『論理学研究』(1900-1901)、『イデーン』(1913)、『内的時間意識の現象学』(1928)、『デカルト的省察』(1931)など。

あらゆる学問の基礎づけとなる本質学としての現象学を提唱した。現象学は20世紀哲学の新たな流れとなり、ハイデガー、サルトル、メルロ・ポンティなどに影響を与えている。社会学ではアルフレッド・シュッツに影響を与えている。

前回の記事

【基礎社会学第二十九回】アルフレッド・シュッツにおけるフッサールの現象学とはなにか

【応用哲学第一回】フッサールの現象学における「志向性」とはなにか

【応用哲学第二回】フッサールの現象学における「知覚」とはなにか

【応用哲学第三回】フッサールの現象学における「射影(射映)」とはなにか

今回の記事は前回の記事を前提に説明していくので、こちらを先に見ておくと理解がしやすくなります。

その他

次回、カテゴリー的直観、カテゴリー的代表象を扱います。

統握図式の整理

前置き

キネステーゼや自我の説明の複数の記事を作り終えたが、しかし「ノエシスとノエマ」という厄介な概念、またそれらと「ヒュレー(感覚内容)」及び「射影」との関係の理解が浅いと感じた。

ノエシスとノエマの概念の理解が浅いままキネステーゼを説明したとしても何も頭に入ってこない。

かといってキネステーゼの記事でそれらを説明しようとすると過剰なほどの長尺になってしまう。

そのため、キネステーゼの記事の前に、「ノエシスとノエマ」を説明する記事を作成することにした。しかしその中の「代表象」が長くなってしまったので記事をさらに分割することにした。

なお、キネステーゼ等の記事はこの新しい理解のもとに、また最初から作り直す予定である。

『論理学研究』においてフッサールが感覚内容や志向的作用・志向的内容・志向的対象をどのように考えていたか、「代表象」を通して理解していく。

この「代表象」は難解だが、しかしこの項目を理解できていないとノエシス・ノエマの理解も浅くなってしまう。正直な話、初めてフッサールを学んだ時、この「代表象」で躓いて動画に盛り込めなかった記憶がある。今回はリベンジということになる。

「ノエシス・ノエマ」を再び取り上げることになった最初の私の動機は「統握」とはそもそもなにか・・・という疑問から生じたものだった。統握の理解の原点には『論理学研究』がある。

それゆえに統握の理解とともに、『論理学研究』における代表象の理解を進めていく。なお、基本的な用語の説明は以前の記事で扱っているので省略することがある。代表象に関する主要な内容は宇多浩さんの「知覚と志向性―フッサール現象学における知覚理論」に基づいている。

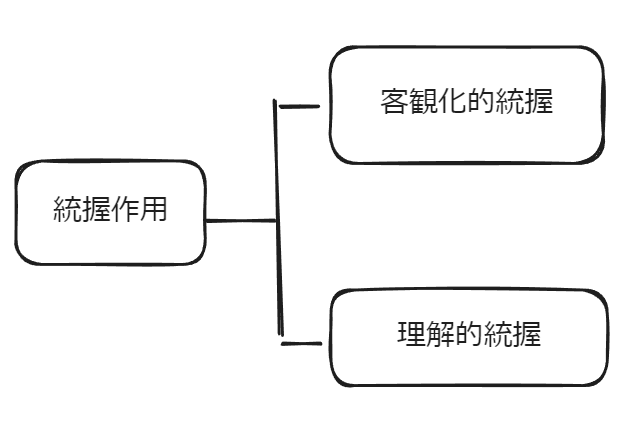

統握の多義性

統握(Auffassung):・何かを何かとして「解釈」する作用のこと。

あるいは「意味付与」する作用や「生化(活性化)」する作用ともいわれている。あるものをあるものとして「把握」,ないし「まとめる」働きとも表現される。

しかしこの「統握」が多義的であり、時期によって意味が変わるので曲者である。

とくに何かを「何か(あるもの)」として、という場合のこの「あるもの=統握意味」が論点となる。

ここでいう「何か」とはなにか。知覚における「統握意味」とはなにか、「解釈」とはどのような「対応関係」を指しているのか。あるいは「意味」として解釈される「感覚内容」とはいったいなにものなのか。こうした説明が時期によって変わっていくのである。

『論理学研究』における統握図式

『論理学研究』(1901/1902)で最初の「統握図式」が示された。

統握図式:・(死んだ)「感覚内容」とそれを活性化する、生気づける、魂を吹き込む、解釈する、意味付与する、「統握」というスキーム(枠組み・図式)。

時間的に感覚内容が先であるという印象を与えている。

感覚内容:・それ自身は志向的ではなく、実的な構成要素であり、またいかなる意味ももっていないとされている。例:「赤さ」や「ツヤツヤ」など。

『論理学研究』の時点では「死んだ素材」であり、統握をただ待つだけの存在ということになる。統握によって、「意味」が付与されることによってはじめて「リンゴ(対象)の赤さ」や「リンゴ(対象)のツヤツヤ」といった規定が可能になる。どのように統握されるかについての感覚内容側の具体的な指示が統握「前」にはないということになる。

もし統握がなく、「死んだ素材」のままならば、それらは現象しない。体験はされるが、しかし経験、対象化されない。富山豊さんの表現で言えば「知覚の束」、「感覚の狂想曲」に近いのかもしれない。この時点の分析では、いわゆる「混沌(カオス)」と表現してもいいものなのかもしれない。

例えば樹木と青空とリンゴが別々に存在するということすら成り立たない。緑色、赤色、ツヤツヤ、青色、フワフワ、高い、低い、といった言語化できないような感覚が押し寄せてくるイメージである。こうした「感覚内容そのもの」を現象学的分析でとりだせるのか(対象化、客観化できるのか)というのは重要な問題であり、後で扱う。とりあえず今は、『論理学研究』時点では感覚内容は死んだ素材として扱われていることを抑えておく。

『物と空間』における統握図式

その後、例えば『物と空間』(1907)などで感覚内容が掘り下げられ、キネステーゼ感覚やアスペクト与件が分析される。そこで、感覚内容はより動的に説明されるようになる。

「統握という作用がなぜ現出物を現出させるのか」その掘り下げの過程が晩年まで続いていくのであり、その経過の一つがキネステーゼ分析である。

例:我々はリンゴを見て、我々の意識とは独立に、リンゴが客観的時間及び空間的に位置づけられているものとして構成している。私が見ている間以外リンゴは存在しない、表を見ている間は裏が存在しないなどと意識していない。

つまり、我々は「超越物(=現出物=志向的対象)」を構成し、この超越物を見ているのであり、能動的に意識し、経験しているのである。感覚内容や志向的作用、志向的内容が能動的に意識されているわけではなく、それら(内在物)は受動的に、潜在的に、非主題的にしか意識されていない。

こうした掘り下げは言い換えれば「超越の謎問題」とつながっていく。「なぜ感覚内容(内在)が統握によって捉えられることで、志向的対象(超越的対象)が構成されるのか」という問題である。

この過程が『論理学研究』時点では謎だらけなのであった。『物と空間』よりすこし前に、1907年の『現象学の理念』で、はじめて「現象学的反省」という現象学の方法が提唱されている。『物と空間』は「現象学的反省(内在的知覚)」をふまえた分析であるということに注意しておく必要がある。フッサールの学問は現象学的反省以前と以後がターニングポイントになるからだ。

なお、現象学的反省(エポケー+現象学的還元)については後で扱う。端的に言えば、非主題的な要素である感覚内容や作用、意味を主題的にする作用である。

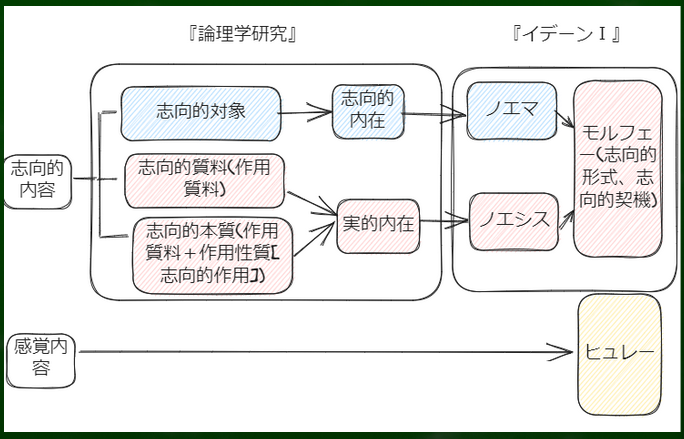

『イデーンⅠ』における統握図式

統握図式の修正

『イデーンⅠ』(1913)において『論理学研究』の統握図式が修正される。

簡単に言えば、二元論的な分離傾向をもつ統握図式が、より一体的なものとして改丁されていく。しかしこの「一体」という意味合いがわかりにくい。また、統握は「ノエシス」と呼ばれ、「ノエマ」とセットで「モルフェー(志向的形式)」と呼ばれることになる。また、感覚内容が「ヒュレー(感性的質料)」と表現される。ただし、ノエシス、ノエマ、ヒュレー、モルフェーの意味合いについても以前の用語を「単に言い換えたもの」として扱うことはできず、議論が分かれるので後で扱う。

ただし、ヒュレーの意味や志向性に関する分析は、『イデーンⅠ』時点ではあまり進んでいないのが現状。

要するに、感覚内容が有する積極的な役割やその動的な性質については十分に解明されていない。

しかし、解説が全くされていないわけではなく、「物と知覚」における「射影(射映)」という概念が『イデーンⅠ』においても触れられ、感覚内容(ヒュレー)がいかに動的に与えられるかの過程が『物と空間』を踏まえて説明されている。

(1)ヒュレーとモルフェーは概念的には区別されるが、実質的には分離不可能な2つの契機が不可分に結合しているといわれる。

(2)ヒュレーは「それ自身のうちに少しも志向性をもたない感覚的なもの」であり、モルフェーである「意味付与による統一」を受けて、「具体的な志向的体験が成立してくるゆえんのもの」と説明される。

ヒュレーは『論理学研究』と同様に、(単体では)「対象との関係を持たない」、つまり志向性や意味をもっていない。

しかし『論理学研究』とは違い、「対象」との間に「意味」が介在するようになった。ヒュレーは作用(ノエシス)によって「意味」を通して、対象に関係する。もちろん『論理学研究』においても統握においても媒介としての「意味」は扱われていたが、『イデーンⅠ』においてはこの「意味」が大幅に拡張されることになる。しかしこの意味=「ノエマ的意味」がなにものかについては議論があり、この内容を特に次回扱う。

時間的な関係の問題

Q 感覚内容が時間的に「先」にきて、その「後」で統握され、現出物の現出が生み出されるという時間的な関係ではないということなのか。

これもまた複雑な、解釈に議論がある問題である。『イデーンⅠ』においても、時間的には感覚内容が「先」で、統握は「後」にあるものとして扱われている印象がある。ただし、それらは「独立的部分」ではなく、「非独立的部分=契機」であり、お互いが独立して存在することがありえないような、そうした相関関係にある。

要するに、分析のために、便宜的に時間的な前後関係として扱っているような印象がある。実態としては前後関係にない、一体的なものとして扱われている印象がある。

荒金直人さんの説明によれば、フッサールは「統握内容と統握の区別は、経験の感性的側面と意味的側面の区別であり、分析上それなりの妥当性はあるが、この区別を絶対化して各側面を実体化することはできない」と考えていたという。

分析のために便宜上、ヒュレーとノエシス、ノエマを切り離して考えているが、しかし志向的体験においてそれらは切り離し難く一体となって生じているというわけである。分析において、時間的な前後関係として、抽象的に分離することはできるかもしれないが、あくまでもそれは分析のためであり、実態がどうなっているかは一体的としか言いようがない、抽象的なままにとどまる。

つまり「よくわからない」という印象を受ける。そもそもこの頃フッサールは受動的意識の分析を深く行っていないため、感覚内容の内実は不透明なのである。

例えばカッシーラーは『論理学研究』及び『イデーンⅠ』におけるフッサールを批判して、「現象学的考察の立場には、『質料それ自体』も『形式それ自体』もありはしない。あるのはつねに全体的体験だけであり、この全体的体験が質料と形式という視点のもとにたがいに対比され、この視点に従って規定されたり分節されたりするだけなのである」と述べている。

視点(分析、態度)によって両者は分類されるにすぎない、という点はキーポイントである。これはノエマの理解でも重要になってくる。

これに対して小熊正久さんは「カッシーラーが引用している部分(『イデーン第一巻』)を見ると、その叙述は、質料と形式という二つの別種の層が存在して、その両者は関連を欠くといった印象を与え、カッシーラーが抱いた不満にはもっともな点もある」という。

もっとも、小熊さんにとってはその両者をつなぐもの、媒介として「射影」が『イデーンⅠ』でも扱われていたという点が重要になる。その射影を前回扱っている。射影についてはこの記事の後半でも掘り下げて扱う。

「フッサールは志向性の構成要素である「体験」について、その「感覚的所与」という契機とそれに意味を与えるはたらきをする「統握」という契機とを区分する。その区分について、カッシーラーは、1913年に公刊されたフッサールの『イデーン第一巻』*1を引きながら次のように述べている。

「フッサールは、体験の全体を二つの部分、つまり、まだいかなる〈意味〉も内蔵していない「初次的内容」と、志向性という独特なものを基礎づける体験ないし体験契機とに分けるのである。感覚的体験、つまり色所与・触覚所与・音所与といった感覚的所与の上層に、いわばそれを生気づけて意味を付与する一つの層、詳しく言えば、『おのれのうちにはいかなる志向性ももたない感覚的なものから、まさしく具体的で志向的な体験が成・・・・・・立してくるような一つの層』が見出されるということになる」*2。

そしてカッシーラーは次のようにこの区分を批判する。

「だが、…いったいこの[感覚的所与の層を基盤として意味付与的な層において志向的体験が]成・・・・・・立してくるという過程そのものは、純粋に現象学的に明示しうるものに属するのであろうか。…われわれには、『形式なき質料』とか『質料なき形式』といった言い方をする権限が与えられるものであろうか。…現象学的考察の立場には、『質料それ自体』も『形式それ自体』もありはしない。―あるのはつねに全体的体験だけであり、この全体的体験が質料と形式という視点のもとにたがいに対比され、この視点に従って規定されたり分節されたりするだけなのである」

と。たしかに、カッシーラーが引用している部分*3(『イデーン第一巻』§85)を見ると、その叙述は、質料と形式という二つの別種の層が存在して、その両者は関連を欠くといった印象を与え、カーシーラーが抱いた不満にはもっともな点もある。」

小熊正久「フッサールにおける「射映」の概念 : 表象媒体の研究の一環として」,1P

・フッサールは『イデーンⅠ』において非独立的部分=契機を「抽象物」、独立的部分を「具体物」と規定しなおしている。

たとえばフッサールは『受動的構造の分析』(1922)において、 「感覚という純粋に受動的な世界について語ることは抽象である」という趣旨を述べているという。要するに、他の部分と切り離された純粋な、孤立した感覚というものは一種の「構成」ではなく「構築」された分析上の抽象物にすぎないということである。我々は孤立した感覚というものを現象学的反省によって対象化できるのか、という点も議論になってくる。

「だから、フッサールは感覚という純粋に受動的な世界について語ることは抽象であると書くことができる。感覚は能動的キネステーゼとの相関関係においてのみ理解することができる。」

ダン・ザハヴィ『フッサールの現象学』,232P

例えばフッサールは「統握とは感覚与件の『生気づけ』である。それでもなおも後に残る問題は、統握は感覚与件と同時に始まるのかどうか、それとも感覚与件は、かりにどれほどわずかな時間差であったにせよ、生気づける統握が始まる以前に、構成されていなければならないのかどうかという問題である。後者の方が当たっていると思われる」と『内的時間意識の現象学』(1928)で述べている。

※『内的時間意識の現象学』は死後出版であり、実際にはフッサールが1905年頃の広義及び1910年の補足に基づいている。この引用文は1905年であり、『イデーンⅠ』の前、『論理学研究』の直後の解釈ということになる。

少なくとも『論理学研究』における外的知覚の統握図式においてはやはり、感覚内容が時間的に先であるということになるのではないか。

ただしこうした時間的前後の分析はフッサールによると「対象の知覚」を説明する場合に一定の有効性をもつということであり、「内的時間意識」を説明する場合にはそうした分析は通用しなくなるという。

なぜなら感覚内容は統握(能動的志向性、解釈)の前に統握(受動的志向性ないし原解釈)を受けているのであり、またそうした受動的志向性がさらに統握(先志向性、先解釈)を条件として、その中でまとまっているからである。

「しかし、外的知覚から、新しい知覚としての反省的な内的知覚へと段階を進めることは、はたして意味のあることなのだろうか。つまり、感覚を取り出すために反省を遂行する場合に、私たちはすでに知覚的に統握された感覚を前提にしている。すでに述べてきたように、感覚内容は、外的知覚のなかで、「素材」として“あらかじめ受動的に与えられていた”。そして外的知覚としての「統握」が、時間的に先行する「感覚内容」という「死んだ素材」を生気づける(魂を与える)ことによって、対象が呈示されたのである。それゆえ、外的知覚が機能する直前に、時間的に先行する感覚内容があらかじめ与えられていたはずなのである。

「知覚は統握が始まるその瞬間に生ずるのであるから、それ以前に知覚を云々することはできない。統握とは感覚与件の「生気づけ」である。それでもなおも後に残る問題は、統握は感覚与件と同時に始まるのかどうか、それとも感覚与件は、かりにどれほどわずかな時間差であったにせよ、生気づける統握が始まる以前に、構成されていなければならないのかどうかという問題である。後者の方が当たっていると思われる」(Ⅹ/110)。

感覚与件ないし感覚内容は、知覚以前に構成されていたことは、上記のフッサールの文言からも明らかである。しかし、もしそうであるならば、内的知覚において見出される感覚〔内容〕は、すでに内的知覚にも先行していなければならない。なぜなら、内的知覚であれ外的知覚であれ、両者は知覚であり、感覚は知覚以前に構成されていなければならないからである。先のメレの引用したフッサールのことばにあるように、内的知覚(ヒュレー的反省)が「新しい知覚」であるにせよ、フッサールは感覚がその「新しい知覚において生気している」といっているのだから、感覚内容は「新しい知覚」に先行しているはずである。それゆえ、ヒュレー的反省という「新しい知覚」は、二重に遅れているといわざるをえない。つまり、第一に、感覚内容が外的知覚以前に受動的に与えられており、次に、その感覚内容を外的知覚が生気づけた後に、ようやく、最初に与えられた感覚内容に対して、ヒュレー的反省が行われるのだから。」

森村修「フッサールの「身体の現象学」(1)「身体性の現象学」試論」内的知覚について,190-191P

要するに、能動的にまとめる前に、すでに感覚内容は何らかのかたちでまとまっていて、さらにそのまとまりの前にもまとまりがあるというわけである。能動的志向性の図式だけでは通用しないという話。

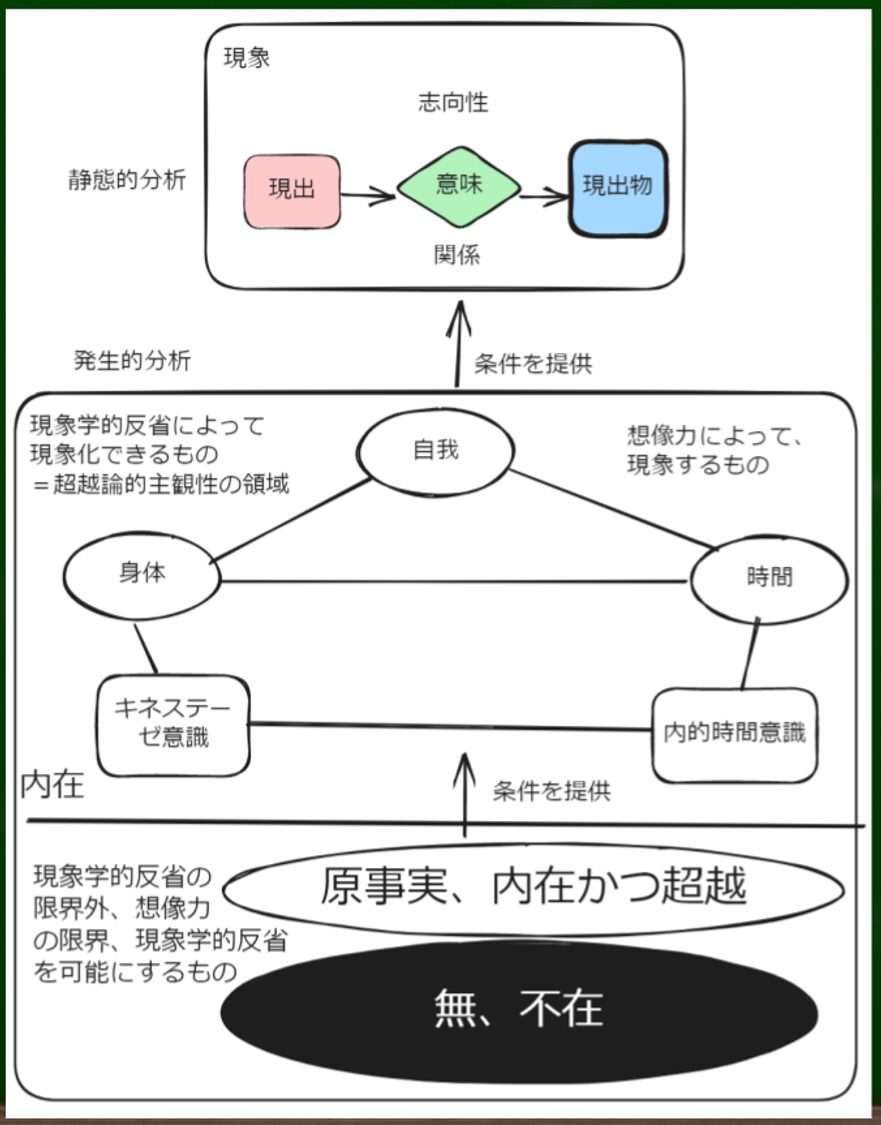

ただしこの整理した内容は『イデーンⅠ』以降、晩年の内容まで含んでいることに注意。とくに原事実、つまり先志向性、先解釈の領域は晩年の内容が中心となる。

端的に言えば『イデーンⅠ』の内容は主に「能動的志向性」のみになる。『イデーンⅠ』では内的時間意識の研究の内容が棚上げされている。例えば『イデーンⅠ』で「あらゆる体験の普遍的特性としての時間については、特別に論ずる必要がある」、「私たちのこれまでの論述は時間の全次元についてほとんど沈黙を守ってきたし……またやむを得ず沈黙を守らざるをえなかった」と述べている。

感覚内容は統握(能動的志向性、解釈)の前に統握(受動的志向性ないし原解釈)を受けているのであり、またそうした受動的志向性がさらに統握(先志向性、先解釈)を条件として、その中でまとまっている。先志向性はもはや先統握ともいうべきものであり、統握ではないものになる。自分ではない、なにかによってまとまっているというより、自分が自分をまとめているような印象である。システム論で言えば自己言及的になるだろうか。有名な言葉で言えば「流れつつ、立ち止まっている」生き生きとした現在の次元である。

受動的志向的次元や先志向的次元では、能動的志向性の図式だけでは通用しないということだけを抑えておく。

そして生き生きとした現在の領域ではもはや現象学的分析の射程が及ばなくなる範囲、要するに「よくわからない」領域、そうなっている、それが与えられていると想定せざるを得ない、所与の「原事実」に到達する。

エポケーによって超越的なものは判断が中止されているはずであり、内在のみ(実的内在:ヒュレー+志向的内在:モルフェー)が残るはずである。しかし、それでもなお、原事実のような「内在かつ超越」とでも言わざるを得ないようなものに到達してしまう。であるとすれば、「内在かつ超越」に依存した「内在」は純粋に内在ではなく、これもまた「内在かつ超越」ではないのか、となってしまう。あるいは、素朴な対象の実在の信憑とは違った意味での別の超越が、すべてを浸しているということになる。素朴な信憑(超越)ではなく考えに考え抜いて、それでも前提せざるを得ない信憑の底(超越)である。これがあらゆる現象の起源ということになる。

キーワード:内在かつ超越

「

『現象学的還元とは、一切の超越者(私に内在的に当てられていないもの)に無効の符号をつけることである。すなわち、その超越者の実在と妥当性をそのまま定立しないで、せいぜい妥当現象として定立することである。たとえば、一切の心理学や自然科学など、あらゆる科学を私はただ現象として利用しうるにすぎず、したがって、それらを私にとって[認識批判学]の手がかりになりうる妥当的真理の体系として、また前提としても、利用してもならない』

ここで言われている『超越者』という言葉には説明が必要だろう。括弧の中で彼自身が説明しているように、それは『私に内在的に与えられていないもの』、この意味で私を『超越』するものを意味する。ここで『私に内在的に与えられていないもの』は『実的(reell)』と呼ばれる。したがってその否定である『現実的』(irreal)とは、『超越』のことにほかならない。自然としての世界や数学的理念の世界、総じて『客観(Objekt)』と呼ばれるもののすべては『超越者』である。こうした『客観』に対して通常暗黙の内にされている『真理妥当』や『存在妥当』を停止することを、ここでフッサールは宣言しているわけである。だが、この『超越者』という言葉は、いずれ破棄されなければならない立場をそれこそ暗黙の内に前提してしまっている嫌疑を免れえない。なぜなら、彼はこの『超越者』を、私に『実的に』与えられたものを超えているにもかかわらず、『志向的』には『内在』するものと考えているからである。ここに、すでに触れたブレンターノ由来の『志向性』概念が取り入れられているわけだが、それは『超越者』の『内在』という奇妙な事態を出現させてしまう。実際フッサールは、『内在的超越』などといった形容矛盾以外の何ものでもない言葉を使ったりもしてリウのである。こうした形容矛盾にまで追い込まれる事態は、『超越者』の場合にかぎらず、フッサールでしばしば起こることなのだが、それは、そこで使われている概念枠組みがもはや有効に機能しなくなる地点にまで、事象そのものへの彼の肉薄が進んでしまっていることの証左であもる。」

斎藤慶典「フッサール起源への哲学」,77-78P

キーワード:『イデーンⅠ』における時間の棚上げ

「超越論的還元を経て獲得された次元こそ、フッサールにとって、そこから総じて哲学が出発すべき第一の地点、この意味で『絶対的な』次元であったことは言うまでもない。話はこの『絶対的なもの』をめぐって展開する。

『現象学的還元を通して、超越論的意識の領分は、ある特別の意味で《絶対的な》存在の領分であることが明らかとなった。それを存在一般の原範疇(私達の言葉では原領域)であって、他のすべての存在領域はこれに根ざし、それらの本質上すべてこれに依存している』(『イデーンⅠ』,141)

ところが

『あらゆる体験の普遍的特性としての時間については、特別の論ずる必要がある』(『イデーンⅠ』,161P)

なぜなら

『時間は、それだけでまったく完結した問題領域、しかも異常に困難なそれを示す表題』(『イデーンⅠ』,162P)

だからである。したがって、

『私達のこれまでの論述は時間の全次元についてほとんど沈黙を守ってきたし、……またやむを得ず沈黙を守らざるをえなかった。』(『イデーンⅠ』,162P)

しかし『時間』が、現象学にとって『絶対者』である超越論的な次元におけるあらゆる体験=現象の『普遍的特性』であるとすれば、

『私達が還元によって明るみにもたらした超越論的《絶対者》は、本当の意味で究極のものではない』(『イデーンⅠ』,163P)

ことにならざるをえない。還元の最初の時点において『絶対者』と見えたものは、実は

『それ自身、ある深い、またまったく独特の意味で、構成されたもの』、

『その源泉をある究極の真に絶対的なものの内にもつもの』(『イデーンⅠ』,163P)

だったのである。ここで彼が『究極の真に絶対的なもの』と読んだものこそ『時間』であることは、いまや明らかであろう。時間問題に彼が与えた位置が『純粋自我』のそれとまったく並行するものであること、しかも時間問題に関しては、この引用箇所の注記にあるように『一九〇五年に本質的な点において完結にいたxtつあ』(同年の広義『内的時間意識の研究』のことである)とされていることも、ここで確認しておこう。もっとも時間問題は、ここでのフッサールの言明とは裏腹に、この一九〇五年の時点をはるかに超えて、彼の現象学の全期間にわたって、その後も追求されつづけたのではあるが。

」

斎藤慶典「フッサール起源への哲学」,265-267P

フッサールは1909年に『認識の現象学への導入』において以下のようなことも述べていたことにも注意しておく必要がある。

「呈示ということは、外的知覚において、感性的内容が最初に据えられたり存立したりしていて、次に、何かを行う、すなわち呈示するということではない。同様に、統握は、われわれが最初に単なる感覚内容、物的与件を眼前にしていて、つぎに、それによって何かを行う、つまり統握的活動を行使することではなくて、統握とは、実的に物的与件と一体になっていてそれを生気づけ、浸している性格以外の何物でもないということである。」

また、重要な指摘が以下の『認識の現象学への導入』の引用文にもある。

「そこ[現れの時間的広がり]においては諸部分と抽象的位相が区別されうる、しかし諸位相と諸部分はそれ自体で存在していて、あとからの総合によって一緒に結合されるのではなく、統一が最初のものなのである。知覚はそのつど必然的に連続的な統一である。分割と位相の取り出しとしての区別の可能性はなるほどその本質に基づいて存しているが、それは単なる可能性にすぎない」

「一体となっている」ということは現象学的分析(現象学的反省、内在的知覚)において直観的に与えられるとする。

一方で、孤立したそれぞれの契機は直観的に与えられず、それらは分析的に構築されたものにすぎず、取り出せるかどうかはその「可能性」があるにすぎないということにつながっていく。

では一体となっている「感覚内容の契機」は孤立させて後から取り出せることができるのだろうか。その「可能性」はどのくらいあるのか。また、その「後からの取り出し」は直観的に構成されて与えられるのか、与えられないのか。あくまでも非直観的な分析的な構築にとどまるのか。

「諸位相と諸部分はそれ自体で存在していて、あとからの総合によって一緒に結合されるのではなく、統一が最初のもの」という点も重要である。

この掘り下げは1922年の『受動的総合の分析』や晩年の分析などで特に行われている。

キーワード:『認識の現象学への導入』(1909)における統握の考え方,統一が最初のもの,単なる可能性

「例えば、時間的なものとしての音は、汽笛や太鼓の音といった超越的なものと捉えられていない限りで、「内在的」である。しかし、それは、音の現在的な現れ(射映)を超えた過去的なものを含む限りにおいては「超越的」なのである。こうして、反省の深まりに応じて、当初考えられていた「内在」は一種の「超越」を含むということをフッサール自身が認めることとなったのである。前章で見た、「感覚的所与」と「統握」については、次のように述べられている。

「呈示ということは、外的知覚において、感性的内容が最初に据えられたり存立したりしていて、次に、何かを行う、すなわち呈示するということではない。同様に、統握は、われわれが最初に単なる感覚内容、物的与件を眼前にしていて、つぎに、それによって何かを行う、つまり統握的活動を行使することではなくて、統握とは、実的に物的与件と一体になっていてそれを生気づけ、浸している性格以外の何物でもないということである」(EPh.,S170)。

だが、こうした統握のあり方は、反省のあり方、反省によって設定される「位相」のあり方にも関わる事柄である。

「そこ[現れの時間的広がり]においては諸部分と抽象的位相が区別されうる、しかし諸位相と諸部分はそれ自体で存在していて、あとからの総合によって一緒に結合されるのではなく、統一が最初のものなのである。知覚はそのつど必然的に連続的な統一である。分割と位相の取り出しとしての区別の可能性はなるほどその本質に基づいて存しているが、それは単なる可能性にすぎない」(EPh.,S64)。

「統一が最初のもの」で、諸位相を取り出すことは「単なる可能性」にすぎないということは、反省は位相の変遷やそこで起こっていることを全面的に捉えることはできないということを含意するであろう。もちろん、現出について、その本質を反省的に分析することは可能であり、それが、『物と空間』、『認識の現象学への導入』などの分析に結実したわけであるが、この「位相」にまつわる問題は、意識のあり方についての再考察を求めるものであろう。」

小熊正久「フッサールにおける「射映」の概念表象媒体の研究の一環として」,19-20P

『受動的総合の分析』以降の統握図式

内的時間意識と統握図式の関連

1922年『受動的総合の分析』や1931年『デカルト的省察』、1938年『経験と判断』(これもまた1920年代に書かれたメモや研究をフッサールの死後まとめたもの)などにおいて、さらに感覚内容が深みをもって掘り下げられる。

要するに、より発生的な分析が試みられるようになる。

・今回の動画で「内的時間意識」は扱いきれない。しかし統握との関連だけ触れておく。内的時間意識は『内的時間意識の現象学』以外でも扱われている。

高野考さんによれば、従来の『論理学研究』及び『イデーンⅠ』のような「統握図式」を時間意識の説明に使用しようとした場合、2つの問題に直面するという。

1:「任意の統握」の問題

感覚内容は、統握によって初めて生化されるような死んだ素材ではなく、任意の統握を許すものではない。感覚はそれ自身時間的に機能するからである。

2:「無限後退」の問題

感覚内容は、統握によって初めて意識されるようになるのではなく、統握されることなしに、原意識の内で原本的に意識される。

また、斎藤慶典さんも同様に「統握作用と統握内容」という枠組みが内的時間意識において通用しないということをフッサールは発見したと説明している。

たとえば「いま、本を読んでいる」、「かつて本を読んでいた」、「やがて本を読むだろう」というように、同一の内容(本を読むという事態)が「異なる統握作用」によって捉えられるという図式では説明できないということになる。同じ内容ではなく、異なる内容だからである。フッサールの内的時間意識の用語で言えば、「たった今」は「原印象」において与えられている感覚内容であり、「かつて」は「把持」であり、「やがて」は予持である。(1)今までは同じ感覚内容を異なる作用、異なる意味において捉えることができるという図式だった。(2)しかし内的時間意識の次元(原印象から把持への移行)において、変化するのは作用ではなく、感覚内容であるということになる。

斎藤さんは以下のように述べている。

「いま私がある音を聴いているとすると、原感覚において与えられている音(感覚与件)は現に鳴り響いている音であるが、把持において与えられているのは現に鳴り響いている音でもなければ、その残響でもない。それはあくまで『もはやない』音なのである。そうだとすると、原感覚と把持では、そもそもその『内容』をなす与えられているもの自体が別ものであることになる。これはすなわち、原感覚(現在化)から把持(準現在化)への移行において生じているのは、いったん与えられたもの(統握内容)の把握の仕方(統握作用)の変化ではないことを示している。『いま』という統握作用が『たったいま』という別の統握作用に変化したのではないのである。『いま』与えられているのが実際に鳴り響いている音の『感覚』であるのに対して、『たったいま』において与えられているのは決して『感覚』ではない以上、そう言わざるをえない。したがって、時間意識には『統握(作用)──統握内容』という分析の枠組みが通用しないのである。」(斎藤慶典「フッサール起源への哲学」,272P)

・「感覚内容(ヒュレー)がそれ自身機能する」という点が重要になってくる。

「内容-統握図式とは、「それ自体では言わば死んだ素材であトートるような感覚内容が、統握により、生化する意味を獲得する」という図式に他ならない。この図式は、確かに対象の知覚を説明する際には一定の有効性を持つと考えられる。しかし、フッサールによれば、時間意識に関しては、この図式は次の二つの問題に直面することになるのである。」

高野考「意味と時間フッサールにおける意味の最根源への遡行」,273P

「我々は上で、内容-統握図式が孕む二つの問題を指摘し、事象に即して考察するならば、それらの問題は解消されるということを論じた。その議論の結論をまとめれば次のようになる。(1)感覚は、統握によって初めて生化されるような死んだ素材ではなく、任意の統握を許すものではない。感覚はそれ自身時間的に機能するからである。(2)感覚は、統握によって初めて意識されるようになるのではなく、統握されること無しに、原意識の内で原本的に意識される。感覚はそれ自身機能するからである。此処で見て取れるように、どちらの結論でも、眼目となっているのは、感覚がそれ自身機能するということに他ならない。」

高野考「意味と時間 フッサールにおける意味の最根源への遡行」,277P

上方と下方の問題

宮坂和男さんの表現で言えば、「フッサールの思考は,上方の問題を見つめながらも、同時に間違いなく下方に移動している」という。上へ行ったり、下へ行ったりしているのである。

そして『論理学研究』では上への志向、「イデア的、理念的、言語的意味」といった「上方(本質)」へ向かっていき、感覚内容はどちらかといえば軽視されていた。

『イデーンⅠ』で「感覚内容」、及びそれが最も十全的に与えられる作用である「知覚」が「表意作用(言語表現、言語理解)」を基づけることがより強調され、「知覚」がより重視されるようになる(本質直感が知覚によって可能になるとされる)。

そして『内的時間意識の現象学』や『受動的総合の分析』では「原感覚、原事実、原志向性」といったような「下方(感覚)」へ向かっていたということになる。

「フッサールの探究は,上方においては,高次のイデア的対象と意識との関わりを捉えようとし,下方においては,それが発生した感性的知覚の場面を取り押さえようとしているこのように両方向に分裂してゆく思惟の運動のなかにあって,フッサールの考察は上下動を繰り返していったと思われる。『論研』のフッサールの探究は上方に位置する事柄に向かい,「イデーンI』の「理性の現象学」以降のフッサールの考察は下方へと向かって行った。この下方に向かう思考のなかで「受動性」の次元が探究され,「生活世界」が主題化されてゆくことになったと思われる。フッサール現象学の「主題的概念」の見定めがたさや,「ノエマ」概念につきまとう二面性は,この両極に分かれる思惟の動向を反映していたのである。」

宮坂和男「フッサールにおける本質直観について」,51-52P

『経験と判断』,類型論

1938年の『経験と判断』において、対象が何もの「である」かを判断形式の下に理解するのに先立って、われわれは既に対象を何ものか「として」端的かつ受容的に<解釈>しているのであると説明されるようになる。

先述定的(非言語的)経験において、すでに、方向性が予め下図を描かれているという点がポイントになる。もはや感覚内容はただ統握を待つだけの、死んでいる、無意味、無内容な静態的な事態ではなくなる。特に、「類型論」が重要になってくる。

類型論についても「内的時間意識」と同様、この動画で詳細を扱いきれない。要点だけを述べておく。

類型:・「私たちの経験を規制するような認識の枠組み」であり、認識する際には必ずこの「枠組み」を通して行わなければならないという。類型は「習慣」や「再生的連合」とも呼ばれる。

- 対象は我々が能動的に規定を与えるより先に、受動的に与えられていなければならない。述定的経験より先に、先述定的経験がある。

- 対象は私たちを触発し、私達はそれを受容している

- 対象は「連合」の働きによって、ある程度「構造化」されている。

- 対象は能動的にではないが、規定を受けている。能動的に判断するために整えられていく。過去の経験を呼び起こし、見えていない部分を予科する(準備のようなもの。予想や予持よりさらに受動的)。

類型は「習慣」や「再生的連合」とも呼ばれる。対象は全く跡形もなく消え去るのではなく、習慣として所有され、いつでも連合的に呼び起こすことができるという。

たとえば「リンゴを見る」という知覚の場合、「過去にリンゴを見た」というような習慣、類型を通して私たちはリンゴを見ているのである。言語を全く所有していない状態を仮定し、そのような規定がどのように行われているかについての分析のイメージ。まさに、下へ下へと、イデア的なものがまさに形成される現場へと降りていく。そうして現象学は論理学や数学、物理学といったあらゆる他の学問を基づけていくのである。近現代において感覚内容は曖昧で主観的とされ軽視されているが、しかし感覚内容こそが重要である。また主観的な生活こそが目的であり、学問はその手段にすぎない。

まず受動的にヒュレーがそれ自体として機能し、受動的な解釈を行い、どのように能動的に解釈(統握)されるのか、いわば解釈の方向を規定する解釈というわけである。

「リンゴ」や「赤い」という言葉ないし言語的意味を知る前に、我々は🍎を何らかの形で分節し、「何か」としてすでに原解釈しているのである。言語を会得している段階より細かく複雑な分節ではないかもしれないが、しかし全く分節されず、なにも意味をもたない死んだ素材ではない。また、恣意的な分節ではなく、なんらかの不可疑的な分節であると言えるのではないか。なお、こうしたいわゆる「分析哲学ないし言語哲学」と「現象学」の関係は次回掘り下げる予定である。

「述定的経験においては、この二つのものを能動的に把握するということがおこなわれて、「Sistp」という判断が構成されることになる。この判断は前述定的経験の層で生じている合致総合(Dec㎞ηgssyn出esis)を基盤にして成立している。つまり基体Sと規定pは常に何らかの重なり合いを持っているのである。この総合は事象上の共通性に基づいた総合であるといってよいであろう。この述定作用は、「Sistp」という判断の構成において止まるわけではなく、認識関心の進展につれてさらなる判断を産みだしていくことも可能である。そうすると「Sistpmdqundr_usw」というような判断が構成されることもある。またあるいは「Spistα」といった判断を構成することもある。前者では集合的結合(und)という新たな自発性が問題となり、後者では名詞化が問題となる。集合的結合は、そもそもは『算術の哲学』において基数概念の分析の際に用いられていた概念である。さて、「Sistpmdqmdr_usw」という判断において、規定p,q,r..はそれぞれ基体Sと事象上の共通性によって総合されているが、他方p、映、.という規定は、それぞれundによって集合的に結合されている。このp,q,rは相互に重なり合っている必要はなく、基体とその規定との総合とは区別されなければならない。以上のような解明によって知覚されたものが沈殿して、類型を形成することになるのであるから、類型もまた同様の構造を持っているといえるであろう。すなわち類型とは基体と規定、あるいは主語と述語というように分節化された構造を持っているのである。この類型という概念の構造が、『イデーンI』でのノエマ的意味と同じであることは明らかであろう。『イデーンI』においてノエマとは、それを介して対象へと関係するところのものであった。他方類型とはわたしたちの経験を規制するような、つまり認識の枠組みであるが、わたしたちが何らかの事物を認識する際にはその枠組みを通して行わなけれぱならないのであって、それゆえにわたしたちはその類型を通して対象に関係するということができるであろう。」

紀平知樹「現象とロゴス―フッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」,159P

「ッサールの連合には二種類の働きがあるとされる。一方はいわば共時的な連合であり、他方は通時的な連合である。しかしこの二つは全く別々のものではなく、その二つが協同して働いているといった方がよいであろう。前者の連合は、白い紙の上の赤い斑点という例でフッサールが語っているものである。白い紙の上のいくつかの赤い斑点は、互いの同質性によって融合する。そして白い部分もそれはそれで同質性によって融合する。また白い部分と赤い部分は対照をなしているが、しかし視覚的に与えられるものという同質性も持っており、それはそれで総合へともたらされる。このようにして根源的な対象の場がうち立てられるという。このような連合によってはじめて対象が世界から浮かび上がってくるがゆえに、フッサールはこれを原連合となづけている。後者の連合について。これはまた再生産的連合ともいわれる。下図、そしてまた類型という問題にとって重要なのはこの再生産的連合である。対象は様々な経過を経て構成されてくるが、それは時間とともに流れ去ってゆき、最終的には「全く空虚で生命なき過去へと沈み込んでしまう」(EU,S.137)のである。とはいえ、先にも述べたがその対象は全く跡形もなく消え去るのではなく、むしろそれは習慣として所有され、そしていっでも連合的に喚び起こされることができるのである。このことが可能となるためには、「同じもと似たものの間で前もってすでに『感性的』統一が受動的に構成されていなければならない」(EU,S.209-210)のである。さて、このように前もって構造化された対象からの触発に自我が応諾するならばそこから先述定的経験における対象把握が始まる。その経験が進行するにつれて、対象は、能動的にではないが、より詳細な規定を受けることになり、わたしたちが能動的に判断するために整えられていくのである。その際経験は常に現在の経験と似た過去の経験を喚び起こし、それによって地平が描かれていくことになる。たとえばわたしたちが何らかの事物を見ている場合、意識においては、その対象と似た対象を見た過去の経験を喚び起こし、そしてその見えていない部分を予料しているのである。未規定的な地平が過去の経験の喚び起こしによって予描されるとするならば、その地平は確かに未だ未規定ではあるが、しかしながらそれは既に知っているものであるということになるであろう。そこでフッサールは『イデーンI』において「未規定性とは規定可能性のことである」と述べていたのを今や、「未知性は既知性の一様態である」(EU,S.34)という。そうであるとするならば、わたしたちの経験は既に知っているものを超えることはないということになるのではないだろうか。もちろん、経験が常に過去の経験の単なる反復であるというわけではない。例えば私が何らかの物を見ている場合、常に過去の似た対象を見た経験が連合的に喚び起こされ、その対象の未だ見えていない部分に関する予料が形成される。」

紀平知樹「現象とロゴス―フッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」,157P

「フッサールにおいて能動的経験と判断とはほぼ等しいものである。つまりわたしたちが何らかのものを能動的に経験しているならば、その際常に判断を行っているのであり、判断を行うとは、主語対象に対して何らかの規定を与えることである。そして先述定的であるということは能動的(述定的)経験に先立つということである。能動的経験は判断であるとしても、判断を行うためには、判断する対象が判断に先立ってわたしたちに与えられていなければならないのである。そのように対象に規定を能動的に与える以前に、単に対象を受容している段階が先述定的経験である。そこでは確かに能動的に規定が与えられているわけではないが、「『所与』の単なる『混乱』ではなく、一定の構造、濃淡、様々な仕切を持った場」(EU,S.75)であるとフッサールはいう。そしてこの場を支配する法則は連合であり、それにより所与は単なる混乱ではないのである。」

紀平知樹「現象とロゴスニフッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」,155P

「多様な規定(現出)を統制するXは、もはや、意味付与を待ち受ける素材ではありえない。Xは、述語と結合して初め、て解釈的な意味の次元へと高められる先解釈的な所与ではなくむしろ、多様な述語が知覚の主題に照らして適正であるか否かを判別する基準として、前もって与えられた原解釈的な意味なのである。このような原解釈的意味は、『経験と判断』において「類型Typus」と呼ばれる。端的に言って、それは、知覚の主題の「何」である。」

梶尾悠史「知覚と解釈 フッサール現象学における統握理論をめぐって」,8-9P

意識のはたらきの共通了解

たとえば「人間が自分の意識のありようを表象、表現(=記述)する仕方は無限にありうるのではないか。だとすると意識のはたらきの共通了解などというものは成立するはずがない」という反論が現象学に対してあるという。

竹田青嗣さんによれば、例えば目の前の石ころの形状、色合い、重さ、感触などは私に自由な解釈を許さないと言う。つまり恣意的な解釈を許さない。明らかに重い、明らかに赤いのに、軽くて青い石だと知覚直観することは難しい。また、「1+1=2」ではなく3だと本質直観することも同様に難しい。原的直観にはこの不可疑的な、恣意的な解釈を許さない知覚直観と本質直観があるとフッサールはいう。

確かに与えられている感覚内容に恣意的な解釈は許されないかもしれない。しかしそうした直感を言語によって表現する場合は、私とあなたでは異なると言うことができる。あれは岩だと言う人もいれば、石という人もいるかもしれません。水色という人もいれば、青色という人もいるかもしれない。

しかし竹田さんによれば、「解釈するレベルだけで意見が違っているのであって、私とあなたで全く違う石ころが見えているわけではないことを必ず直感している」という。この「同じ物を感覚しているという直感の不可疑性こそが、人間世界にある共通理解を生じさせ、またそのことによって言葉一般を可能にしている根本的な土台だ」という。これは重要な点である。

紀平和樹さんによれば、類型論における予描は「無歴史的アプリオリズム」として構想された現象学の挫折を意味するという。

対象は常に、すでにその内に歴史、習慣、つまり類型をもってしまっている。常に対象は既に類型を通して、外部地平、過去の地平を通して捉えられることになる。これが類型=歴史による制約であり、一種の「超越」である。感覚内容はつねに類型とセットで我々に現れるため、感覚内容それ自体を無歴史的に捉えることは難しいだろう。

感覚内容だけではなく、イデア的概念、言語的意味も「はじめて実現した原初的な現場の痕跡」を何らかの仕方で含んでいるということになる。

こうした痕跡がないような「ピタゴラスの定理」や「数字の1」、「色は広がりをもつ」というような本質を考えることは難しい。したがって常に知覚が、感覚内容が原的なのである。そして言語的意味やイデア的意味(幾何学など)はそうした知覚に基づいて生じているのである。一方で、われわれは1+1=2を考えるたびに、そうした基づけを行っているのだろうか。そうした基づけの痕跡が何らか含まれているかもしれないが、しかしそうした原初的な現場で必要だった知覚が毎回反復されているわけではないだろう。

たとえばピタゴラスの定理をはじめてピタゴラスが考えだした時、なんらかの感性的な知覚、知覚的意味があったはずである。こうした現場を我々はそのつど知覚において確かめているわけではないが、しかしそうした痕跡、歴史、類型を含んでいるということになる。

要するに、言語的意味は知覚的な意味、先述定的な意味に基づけられているのであり、それなしには成立し得ないということになる。「すべての意味が言語的である」という考えをフッサールは批判しているわけである。

キーワード:共通了解、不可避性

「つぎに、いま<私>が目の前にひとつの具体的な石ころを見ているとしよう。この石ころが<私>に与える形状、重さ、感触、色合い等々のものは、<私>にはほとんど自由な解釈を許さない。それは、むこう側から<意識>にやってきて、その恣意をいわばねじ伏せるように自己の諸性質を告げるからである。ところでいま隣にいる誰かと<私>とのあいだで、この石ころの形状、色あい等々について”意見”が違ったとしよう。しかしその場合わたしたちは、石ころの感覚の表現が違っている、あるいはそれを解釈するレベルだけで”意見”が違っているのであって、<私>と彼とで全く違った石ころが見えているわけではないということを必ず直感している。そしてこれが具体的経験(知覚経験)というものの特質なのだ。肝心なのは、わたしたちの具体的知覚経験におけるこのような特質、つまり<私>と他人とは同じものを感覚しているという直感の不可避性こそが、人間世界にある共通理解を生じさせ、またそこのことによって言葉一般を可能にしている根本的な土台だ、ということなのである。さて、このことからまずつぎのことがわかる。一般的に、推論や臆見を含むような認識(<伝聞、情報の世界>、<神話=フィクションの世界>に関する認識)では、判断(その表現)nさまざまな差異は本質的なものである。ところが直接的具体的経験の判断では、その表現の違いは単に表現の違いであって、その表現の違いの底には同一事象の経験があるという直感があるから、この違いは本質的なものであはない。ところで、さきに見たような現象学の問い方は、厳密に言うと意識事象の直接的な経験の記述であって、その解釈ではない。だからこの答え方は、表現の違いが生じた場合も、ある共通了解を成立させる可能性をもっているのである。こう言うことができるだろう。『あいつの頭は硬いよ』という誰かの判断は解釈だから他の解釈も成立する。しかし『石は木やガラスより硬い』という判断は、全くの解釈とは言えないのだ。そういうわけで、先に見たような現象学的な答えの特質は、いわば形而上学的な問いを、<主観>の内在における、誰でもが確かめうる具体的経験として問いすすめるようなかたちに変更したという点にあるといっていいだろう。」

竹田青嗣『現象学入門』65-66P

キーワード:原初的な現場の痕跡

もちろん,『イデーンI』以後のフッサールも,論理学や数学における諸概念や諸認識の妥当性が,そのつど知覚において確かめなければならないとは考えなかったであろう。だが、それへの意識の関わりが可能となっているということは,それがはじめて実現した原初的な現場の痕跡を何らかの仕方で含んでいるはずであり,志向的構成を解明する作業(志向的分析)はこのことを考慮に入れなければならない,とフッサールは考えたはずである。この事情をK・ヘルトは、入門者向けに次のように解説している。

「構成の研究に対しては一連の課題が課せられるが,それらの課題は、あらゆる種類の志向的体験はその原体験〔=原的な場面〕への関係によって互いに指示しあっているという考え方によって秩序づけられる。つまり,どの意識のうちにも、事象への近さが欠けている時には,やがて来るかいつか可能な原体験への予示が含まれているというだけでなく,また,それがすでに事象への近さや事象との一致に到達している時には,すでに体験された原体験から絶えず養分を得ているのである。意識はその事象内容からして他の志向的体験を遡示しており,もしそれがなかったら意識そのものが不可能になるだろう。」

論理学や数学で主題とされるイデア的諸対象が理解されるとき,この原初的場面への遡示が何らかの仕方で含まれているのであり,われわれの理解もそこから養分を得ているのである。ピタゴラスの定理を今日のわれわれが知覚において独自に発見することは,あるとしてもきわめて稀であろう。だが,今日われわれはそれを学校で習得することによって理解することができる。この場合のわれわれの理解は,何らかの仕方でピタゴラスの知覚経験を遡示しているのである。」

宮坂和男「フッサールにおける本質直観について」、50-51pキーワード:無歴史的アプリオリズム、類型

「さて、先述定的経験の層は意識の最下層である時間意識の上に積み上げられている。それゆえ先述定的経験は時間意識と共に流れ去っていく。つまり現在の顕在的経験もやがて過去の地平へと流れ去り、最終的には「全く空虚で生命なき過去へと沈み込んでしまう」(EU,S、ユ37)のである。レかしそれは跡形もなく消え去ってしまうのではなく、習慣的な所有物として、「常に新たな能動的で連合的な喚起(Wec㎞ng)に向けて準備している」(ebd.)のである。つまり経験は「根源的に構成された意味形態を習慣的知識として自分のうちに取り込んでいる」(ebd.)のであって、それ自身のうちに自らの歴史を担っている。現在の顕在的経験とは、そのような厚みを持ったものなのである。それと相関的に対象の側でもその歴史を持っということがいえる。ここに二重の超過の原因もある。意識も対象も共にその内に歴史を担っており、顕在的な部分が常に地平に取り囲まれていることによって、それは常に自らを超えてその歴史を喚び起こさざるをえないのである。従って無限に進行する可能的経験も、無限に多様な現出系列も共に、その歴史による制約を受けなければならないのである。従って可能的経験という地平であれ、無限な現出系列という地平であれ、それが地平であるならば、それは常に歴史による制約を受けており、どのような地平が形成されるかは、常に既に前もって予描されているのである。これは明らかに「無歴史的アプリオリズム」として構想された現象学の挫折を意味するであろう。以上のように、明証性の理論の分析は、必然的に現象学的還元の理論を挫折に導くのである。」

紀平知樹「現象とロゴス―フッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」,156p

代表象とはなにか

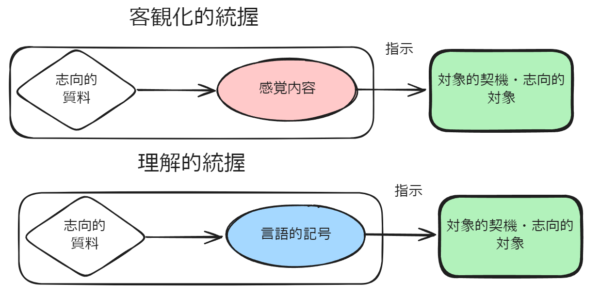

客観化的統握と理解的統握

『論理学研究』(1901/1902)における統握図式の掘り下げを行っていく。ここで、統握図式や代表象が主張された。

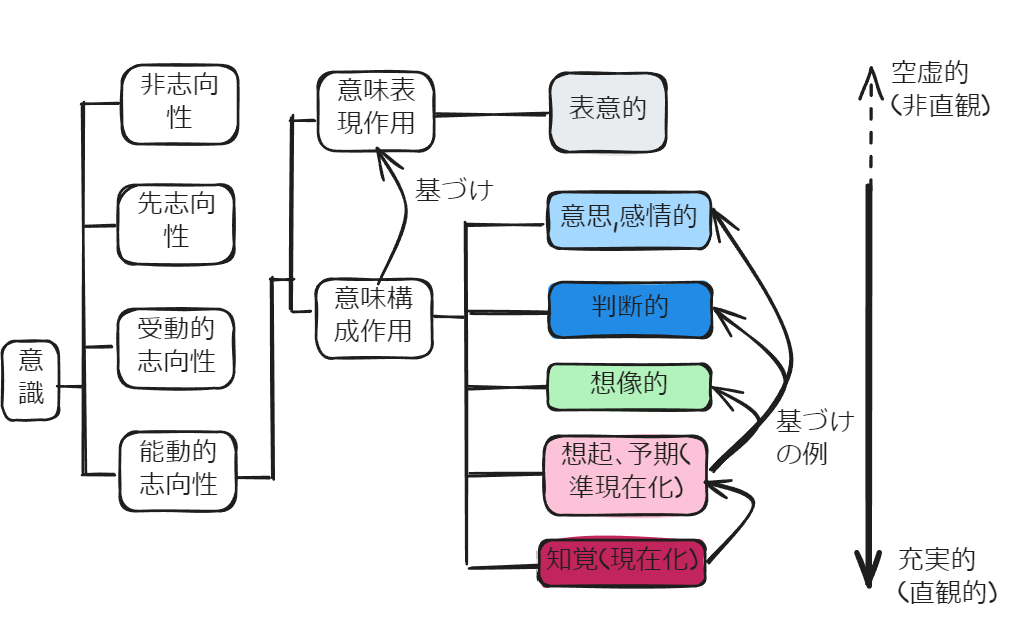

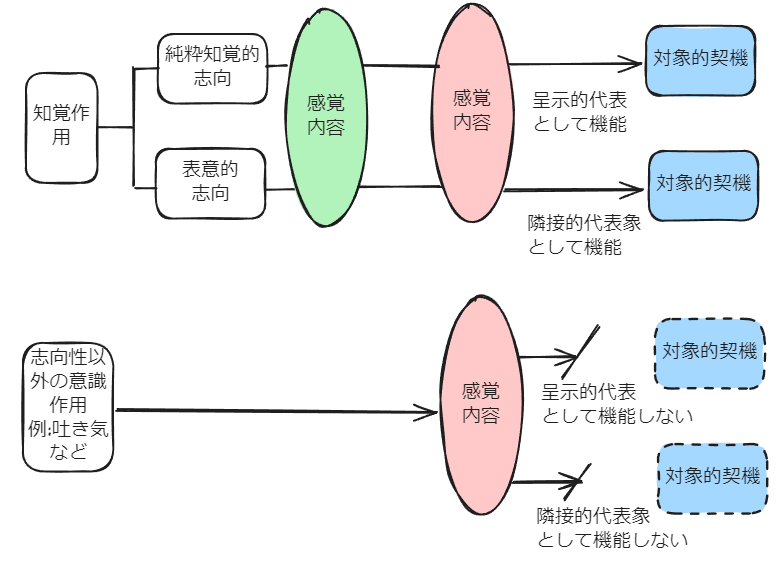

「統握作用」は「客観化的統握」と「理解的統握」の二形態に区別される。まずはこの2つの区別を理解するところからはじめる。

客観化的統握とはなにか、意味

客観化的統握:・感覚内容を意味的に解釈することによって、自らに固有の質料によって対象へと関わる作用。「意義充実」と言い換えられるようになる。「感覚内容に資料的な意味を結びつけると同時に、そのように結びつけられた資料によって、作用が感覚の多様を越えて統一的な現出対象へと関わることを可能にする働き」とも規定される。

多様な感覚内容をとりまとめ、「統一的な客観的対象」ないし「対象的契機の現出」を可能にする働きともいわれる。

この客観化的統握が、主に知覚における統握となる。ある対象へ「どのように」関わるのか、「自らに固有の質料によって対象へと関わる」という関わり方が知覚作用の関わり方というわけである。こうした作用は「志向的作用(作用質料)」とも呼ばれている。

例えば目の前にあるリンゴを見て、リンゴがあるという意識が生じている知覚のケースなどが挙げられる。

リンゴという文字を見てリンゴの一般的意味をイメージするのと対照的に、まさに目の前のリンゴを見ている。「感覚内容という固有の質料」が与えられ、それらが意味付与されることによって対象が構成されている。

特に知覚作用は有り有りと我々に与えられている。この「有り有り」とした性質は有体性・原本性と呼ばれ、素朴に現実に存在するという意味合いの実在性・現実性と区別される。

現実性・実在性は「現象学的反省(エポケー+超越論的還元)」によって判断が中止されるが、有体性や原本性はそうではなく、むしろそうした「実在性・現実性」が構成される、信憑される根拠の底として示されるのである(※『論理学研究』の時点で現象学的反省は扱われていない)。ただし、こうした根拠の底としての原的直観や感覚内容が、あらゆる認識の「最小構成要素」として解釈され、批判されることがある。ただし、竹田青嗣さんいわく、こうした解釈は間違っているという。

リンゴを見てつやつやしている、赤っぽいという感覚が我々に「不可疑的、有体的に」に与えられる例を考えてみる。

紫っぽい、ザラザラしているといったように勝手に、任意に変更することはできない。だからこそ知覚直観は「原的」な直観であると呼ばれている。

キーワード:客観化的統握

「統握作用は感覚内容とともに志向的体験の実的な構成要素をなすものであり、それはおもに意義志向における〈理解的統握〉と直観作用における〈客観化的統握〉とに分けられる。」

宇多浩「知覚と志向性―-フッサール現象学における知覚理論」,12p

「直観作用、とりわけ知覚作用における客観化的統握は、感覚内容を意味的に解釈することによって、対象の有体的な現出を可能にする働きであるとされる。この知覚における統握作用もまた、それに固有の質料と性質を有している。だが、この客観化的統握が先の理解的統握と大きく異なる点は、それが統握の基盤としての感覚内容を必要とし、この感覚内容が質料や性質と並んで、知覚の重要な契機をなしているという点である。それゆえ、知覚における統握のあり方を考察する際には、作用の質料、性質と並んで、第三の契機としての感覚内容(これは志向充実の連関においては、「充実(Fülle)」とも呼ばれる)を考慮に入れなければならない。それでは、直観作用における統握作用は、これら三つの契機によってどのように説明することができるのだろうか。ここでもやはり知覚作用を例にとるならば、知覚における客観化的統握は、それ自身、自らのうちに固有の資料を有しており、この質料を介して特定の対象へと関係する。だとするならば、先の意義志向の場合と同様、ここでも質料との連関において、知覚的統握は次のように理解することができるだろう。すなわち、知覚的な統握作用は、まずもって感覚内容を意味的に解釈することで統一的な対象の現出を可能にする働きであるが、知覚的な統握のこのような働きは、それが自らのもつ質料を感覚内容に付与こうして感覚内容に付与された資料が感覚内容を越えた統一的な対象を指示することによって、はじめて可能になると考えられる。」

宇多浩「知覚と志向性―-フッサール現象学における知覚理論」,13p

「その意味で、知覚における客観化的な統握とは、感覚内容に資料的な意味を結びつけると同時に、そのように結びつけられた資料によって、作用が感覚の多様を越えて統一的な現出対象へと関わることを可能にする働きであると規定することができる。」

宇多浩「知覚と志向性―-フッサール現象学における知覚理論」,14p

キーワード:認識の最小単位、先構成論的な批判、合成論的な要素構成主義

「これらの反論の要点をひとことで括ることができる。これらが主張するのは、要するに、<意識>に生じていることの『根源現象』をつきとめることはできないということだ。フッサールは、<知覚>やら<本質>直観やらを『根源現象』、つまり認識の最小単位(元素)として置いた。ところがどのような<知覚>がそれ以上分割出来ない最小単位かを規定することなどできないのではないか。さまざまな反論はそう言うのである。この批判はまた、基礎と見られている<知覚>も、よく考えればすでに別のもの(言葉、時間、地等々)によって構成されている、と主張する点で、先構成論的な批判と呼んでおくことができる。」

竹田青嗣『現象学入門』,92p

「このように、フッサールの<内在―超越>原理は、<知覚>経験をよく内省し直したすえに、そこに、原理上いつでも限りなく疑いうるような側面とそれについて疑うことができないような側面のあることを指摘しているのであって、認識を、構成された全体とその構成要素に分けているのではけっしてない。さきの反論が現象学をそのように受け取るのは、それがまさしく、合成論的な要素構成主義として現象学を理解しているからである。」

竹田青嗣『現象学入門』,95p

理解的統握とはなにか、意味

理解的統握:・言語的記号を意味的に解釈することによって「思念された対象」への関係を実現する働き。「意義志向」と言い換えられるようになる。対象への関係は、統握作用が自らのもつ意義的本質を言語的記号に付与し、このようにして付与された意義的本質が思念された対象を指示するという仕方によって可能になるという点がポイントになる。

・単なる語感や文字に意義を与える作用。意義付与作用とも呼ばれる。意義志向においては、原的直観のような「充実」は存在せず、「空虚」と表現されている。言葉を理解する作用と言葉として表現にする作用は正確には別だが、しかし表意作用としてセットで扱うことにする。

こうした理解的統握も志向的作用といえるが、しかし知覚的作用(客観化的統握)に基づけられた作用であるとされている。

例えば「リンゴ」という文字表現を理解する場合、目の前にリンゴがあるわけではない。

しかし、我々は文字によって表象されている[リンゴ]という意義を理解することができる。そして[椎名林檎]という意義としても理解することが可能だろう。あるいは[iphone]としても可能かもしれない。文字を見た場合に我々が赤い、ツヤツヤしていると意味づけているいわば「一般的リンゴ」という対象は食べることができないし、燃えることもないし、腐ることもない。なぜなら「思念された対象」だからである。

もちろんそうした空虚なものが、充実されることもある。たとえば「隣の部屋のリンゴ」という文字を見て、実際に隣の部屋にいってリンゴがあることを確認した場合、空虚的な表現が知覚的に充実されたことになる。しかし充実されなくとも表現は可能なので、この充実は必要不可欠ではない。たとえば「火星の宇宙人」という文字を通して我々はそれが意味するものを理解することができるのである。

理解的統握の場合、知覚のような固有の質料が与えられていないといえる。鉛筆で書かれた文字でも、チョークで書かれた文字でも同じである。むしろそうした物理的、固有的、その都度的なものに依存しない、本質的なもの、イデア的な「言語的意味」が重要になる。

たとえば「木」という文字表現を理解する場合の「木」は燃えないし壊れない。そしてそうした理念性、イデア性、一般性ゆえに、そうした意味ないし対象は他者と共有でき、コミュニケーションの形成を可能にする。

客観的時間の中で過去、現在、未来の各時間位置を持つものが「実在的対象(リアリテート)」に対して、そうした時間位置を持たないがどちらにも現れることができるものを「理念的対象(イデアリテート)」という。たとえば1+1=2で「あった」というように時間位置をもつことはない。つねに1+1=2で「ある」という単一の位置をもつのである。しかし幾何学や数学よりもイデア性が言語的意味の場合は低次であることに注意。たとえば「馬」という意味はイデア性をもつが、しかし現実に存在する多様な馬との出会いを前提とする。しかし点や円といった幾何学的対象に出会うことはできない(※この内容は1929年の『形式論理学と超越的論理学』)。

「そうすると、これまで述べてきた意義志向において機能している統握作用(理解的握)は、先の質料のもつ対象指示的な機能を考え合わせるならば、次のように規定することができるだろう。すなわち、意義志向における理解的統握は、言語的記号を意味的に解釈することによって思念された対象への関係を実現する働きであるが、この対象への関係は、統握作用が自らのもつ意義的本質を言語的記号に付与し、このようにして付与された意義的本質が思念された対象を指示するという仕方によって可能になると考えられる。

その意味で、意義志向における統握作用は、その根底において質料、ないし意義的本質のもつ対象指示的な機能に支えられているということができるだろう。」宇多浩「知覚と志向性―-フッサール現象学における知覚理論」,12p

「理解的統握」は「客観化的統握」に基づけられている

また、「理解的統握」は「客観化的統握」に基づけられているとも説明されている。

「理解的統握」はまず、「客観化的統握」によって、物理的な客観としての単なる言語的記号が現出している必要がある。たとえば「リンゴ」という文字が現出する。それは物理的なチョークの粉を見るという知覚だとする。そうした物理的な知覚によってはじめてまとまった、対象化された何かとしての出現が可能となった言語的記号に対して、「理解的統握」を行うのである。声の場合も感覚があるので同様である。視覚、聴覚、触覚などあらゆる感覚を経ずにこの記事を理解することが不可能なのと同じである。

「それに対して、前者の理解的な統握とは、直観的な表象作用に基づけられた高次の作用性格であるとされる。すなわち、言語的理解においてはまず、上記の統握作用によって物理的な客観としての単なる言語的記号が現出し、それに基づいて第二の統握、すなわち理解的統握としての意義志向が遂行される。この理解的統握は、言語的記号の直観的な現出に基づき、それに対して、あたかも言語的な意味解釈を施すかのように意義を付与し、それによって言語的な意味理解を可能にするとともに、先の言語的記号とはまったく異なる新種の対象性、つまり表現され、思念された対象性への関係を可能にする。したがって、理解的統握とは言語的記号の現出に基づいて遂行される一種の意味解釈的な働きとして理解することができよう。」

宇多浩「知覚と志向性―-フッサール現象学における知覚理論」、4p

「意味」の中身の謎問題

※この内容は第五回で掘り下げた

問題は、客観化的統握における感覚内容を意味的に解釈する、という「意味」の中身である。

フッサールは「客観化的統握」において、つまり知覚的な統握作用において、感覚内容がある「意味」として解釈されているという。

その「意味」は言語的な意味ではないが、何らかの一般的な意味が付与されているというのである。どちらも意味解釈ではあり、意味付与であるが、その「意味」が異なるというわけである。では、「客観化的統握」の「意味=統握意味」とはなにか。

志向的作用とは

※この内容は第一回で深く扱っている

【応用哲学第一回】フッサールの現象学における「志向性」とはなにか

- 志向的作用:対象に適格に向けられていることを可能とする契機。「作用性質」とも呼ばれ、知覚作用や判断作用、表意作用といった対象への関わり方を規定するものである。これが「統握作用」にあたる。

- 志向的質料:どのように対象が与えられるかを規定する契機。「異なる性質をもつ複数の作用が共有する内容として取り出された契機」とも定義されることがある。これが「統握意味」である。作用質料とも呼ばれ、作用質料と作用性質がセットで「志向的本質」と呼ばれる。

- 志向的対象:感覚内容が統握作用により統握意味を付与され超越的に構成されたもの。

※フッサールは志向的内容を「志向的対象、志向的質料、志向的本質」に分類し、その後、作用質料(志向的質料)および志向的本質を実的に内在するといい、志向的対象は志向的に内在するというように分類している。端的に志向的作用(作用性質)、志向的内容(作用質料)、志向的対象(作用対象)でもいいのではないかと第一回目の動画では思っていたが、右の図のような理解で進めていく。暫定的な分類であり、次回さらに解釈が分かれる議論を扱う。

表意的作用のケース

たとえば「隣の部屋のリンゴ」という文字列(言語記号)を見て、隣の部屋のリンゴ🍎(志向的対象)へと間接的に志向するとする。

しかし何か「媒介」されないと対象へと志向することはできない。「志向的質料」を通してはじめて対象への関係が構成されることになる。

ナポレオンという文字を見て[イェナの敗者]や[ワーテルローの勝者]、[吾輩の辞書に不可能はないの人]といった意味を通して同じナポレオン👱が志向されるケースが表意的作用ではイメージしやすい。言語的理解の場合はイメージしやすいが、しかし「統握意味、知覚的意味」といった場合はより複雑になる。

たとえば「林檎の赤さ」という知覚的意味を・・・と言葉を使って話すと言語(表現、記号)のようになってややこしい。もちろん現象学的分析ではそうした知覚的意味を記述する際に言語(表現、記号)に変換していくことになるのだが、それらは区別する必要があるのである。

たとえば隣の部屋のリンゴを一度も見たことがない場合は、想起ではなく、「想像作用」を通す必要があるかもしれない。私は「赤く、丸く、ヘタがあって、コブシサイズの、1個のリンゴ」を想像するかもしれない。

しかし友人A「緑で食べかけの林檎(グリーンアップル)」を想像するかもしれない。あるいは、友人Cは「隣の部屋の林檎」は存在するか疑わしい、誰かがすでに食べただろう、というような違う作用を選択するかもしれない。大事なのは「同じ対象」を「異なる作用」、「異なる意味」を通して志向しているという点である。身近な例で言えば、部下に嫌な上司と思われても、奥さんにとってはいい旦那さんだということもある。しかし同じ人物が違う意味を媒介として志向されているのである。すべての側面・視点から同時に対象を志向することは不可能であり、その点でこうした物(者)への知覚は不十全的であり、理念的、可能性としての十全さにとどまると言われるのである。

対象を志向する様々な仕方(作用性質)、所与の仕方の違いについて(最も空虚な作用、最も充実な作用)

私は隣の部屋に実際に行き、リンゴを知覚し、「赤いリンゴ」を見ることによって、単なる空虚的な志向から、充実的な志向へと変えることもできる。

しかし、リンゴの表面しか見ることができず、その裏面を(同時に)見ることはできないのだから、結局、不十全的に知覚するに過ぎない。裏側はもしかしたらないかもしれない、という可能性は残ってしまう。裏側を見たときも、その瞬間だけ表側はないかもしれない。では「いま見ている側だけなら十全的に与えられるのか」という問題だが、それも複雑な問題が絡んでいる。この問題は内的時間意識の動画で詳しく扱う予定である。また補足すれば、外的知覚、物の知覚は必然的に今見ている側面以外の側面もセットで見てしまう(=射影を通して与えられる)。したがって「いま見ている側だけの意識」という非射影は内的知覚、いわゆる現象学的反省という手法と関わってくる。

想像も疑いも知覚も、同じ志向的対象(🍎)へ向かっているのであり、その向かい方、「所与の仕方」が空虚的か充実的か、非直観的か直観的かで変わっている。

作用によって「所与の仕方」が変わるのである。具体的にその差異を説明していく。

(1)対象が現出することができる最も低次で最も空虚な仕方は表意的作用。

(2)対象が現出することができる最も高次で最も充実な仕方は知覚的作用。

(3)表意的作用(言語的作用)は指示関係をもつが、対象はどんな具体化された仕方でも与えられない。

(4)想像的作用は一定の直観的内容をもつが、表意的作用と同じように、対象を「間接的に」志向する。

(5)表意的作用は対象を偶然的代表象(言語記号)経由で志向する

(6)写像的作用は対象を対象に対するある一定の類似性を帯びる代表象(写像)経由で志向する

例:「ナポレオンの絵画🎨」の経由でナポレオン👱を志向する。「ナポレオン」という文字の経由でナポレオンを👱志向する。文字そのものはナポレオンと似ていないが、しかし絵はナポレオンと似ているので「類似性」を帯びるといわれる。

(7)知覚的作用が、対象を一番直接的に与えるとされている。写像のように、「一定の類似性を帯びる代表象経由」で志向されるわけではない。写像や言語のような代表象ではないが、知覚における志向的質料には代表象を付与する機能、「記号」のような指示過程がある。谷徹さんの表現でいえば、「諸現出(射影されたもの)という『記号』によって媒介されているため、現出者(志向的対象)の知覚は厳密には直接的ではない」。いったいこれはどういうことかを後半で理解していくことになる。

(8)フッサールは「言語的志向」よりも「知覚的志向」が根本的だと考えている。言語的志向は「基づけられた志向」である。

キーワード:作用性質、最適な仕方、階層関係、再現前化、現前化、偶然的代表象、類似的代表象、指示関係

「こうした対象を志向するさまざまな仕方は関係なくはない。反対に、フッサールによれば、対象をできるかぎり直接的、原初的、最適な仕方で与えるそれらの能力によって諸々の様態を段階づけることができるという意味で、それらの間には厳密な階層関係がある。対象は多かれ少なかれ直接的に与えられうる。つまり、対象は多かれ少なかれ現前的である。さまざまな認識のレヴェルについて語ることができる。対象が現出することができる最も低次で最も空虚な仕方は表意的作用である。確かに、こうした(言語的)作用は指示関係をもつが、ただし対象はどんな具体化された仕方でも与えられない。想像的(写像的)作用はある一定の直観的内容をもつが、表意的作用と同じように対象を間接的に志向する。表意的作用は対象を偶然的代表象(言語記号)経由で志向するのに対して、写像的作用は対象を対象に対するある一定の類似性を帯びる代表象(写像)経由で志向するのである。まさにただ現実の知覚だけが対象を直接的に与えるのである。これが対象そのものをその生々しい現前において呈示する志向の唯一の類型である。フッサールが述べるように、再現前化のすべての類型は、対象が直接的に、原初的に、最適な仕方で与えられる場合の所与の様態である本来の現前化に関係し、そこから導出された作用である。」

ダン・ザハヴィ『フッサールの現象学』,41-42p

「上記のことを考えれば、フッサールが言語的志向を知覚的志向よりも原初的ではなく根本的でもないと捉えていることは明らかなはずである。専門用語を用いて言えば、言語的志向は基づけられた志向である。」

ダン・ザハヴィ『フッサールの現象学』,42p

志向的質料とは

志向的質料:・経験がかかわるものを特定する成素のこと。あらゆる作用に内在する質料的契機。「作用の質料」、「統握意味」とも呼ばれる。端的に言えば「意味」である。

詳細な説明は第一回の記事において行っている。

【応用哲学第一回】フッサールの現象学における「志向性」とはなにか

※なお、『論理学研究』の時点で用語上、「意義(meaning)」と「意味(sense)」は厳密に区別されていない。『イデーンⅠ』において、意義が狭義に「言語的意味」であるとされた。ただし『イデーンⅠ』における「意味=ノエマ的意味」は「命題」であると言われたり「知覚的意味」と「先述定的意味」を含むと言われたりと、非常に広義であり、かつ議論が分かれるのでここでは扱いきれない。

例:フッサールは「私は手回しオルガンを聞いている。……その感覚された音をまさに手回しオルガンの音として解釈している」と述べている。これは知覚における作用質料ということになる。

例:火星に知的生命体がいると表象しているのであれば、「火星に知的生命体がいる」というのが作用質料となる。この場合は想像かもしれないし、判断かもしれない。ただし火星に知的生命体がいることは知覚できないだろう(厳密に言えば、たとえば火星を特殊な装置で覗けると騙され、生命体がいるように見えるような仕組みを作った場合、その実在はどうあれ、当人にとっては生命体が知覚されることになる。それゆえに実在するかどうかに関わらず志向性分析は可能だと『論理学研究』時点では言われる。ここは重要なので覚えておく必要がある。

「感覚された音」が感覚内容にあたり、「手回しオルガンの音(として)」が志向的質料にあたる。

こうした意味を言語的な意義と区別して、「統握意味」と呼んでいる。何かを何かとして解釈するというまさに「何かとして」にあたる部分である。

追記:第五回で説明するように、簡易的に志向的質料=統握意味として扱い、そこから言語的意味と”知覚的”意味を区別するようにした

ではいったい言語的意味ではない意味とは何を意味しているのか。「リンゴ」という文字を見て我々に与えられる[リンゴ]という言語的意味と、🍎を直接見て我々に与えられる[リンゴ]という統握意味・志向的質料、言うならば「知覚的意味」はどう違うのか。ここがキーポイントになる。

言語的意味はイデア的であり、イデア的な意味は腐らないし燃えなかった。いわば過去形になりにくい客観的・本質的意味である。しかし知覚的意味はどうだろうか。知覚的意味が言語化しにくいものであるという点、ないし主観的な要素を多分に含むという点は挙げられる。たとえば白色という言語的意味と、まさに私が今見ているスライドの文字の知覚的意味は全く同じではない。いわば一般的白と特殊的白だろうか。

追記(2024/02/16):意味と意義についての詳細な説明は以下の記事の「【修正】追記:「知覚的意味」とはいったいなにか、私がよく理解していない問題」を参照。【応用哲学第四回】フッサールの現象学における「知覚の代表象理論」とはなにか

キーワード:なんらかの一般的意味,手回しオルガンの音,統握意味

「たとえば、フッサールは第五研究、第15節において「感覚はここで対象的な〈解釈〉ないしは〈統握〉をこうむる」(ibid406)と語り、知覚的な統握作用を一種の「解釈」の働きと言い換えている。また「論理学研究」の補遺においては、統握作用に関して次のように記されている。「私は手回しオルガンを聞いている。その感覚された音を私はまさに手回しオルガンの音として解釈している(強調は原著者)」(XIX/2762)。

統握の働きは、ここで感覚内容をあるものとして解釈する働きともいわれており、感覚された音は、この統握の働きによって、私にとって客観的な手回しオルガンの音として現出するとされる。これらの叙述から分かるとおり、知覚的な統握作用は、知覚対象の有体的な現出を可能にする働きであると同時に、感覚内容をあるものとして解釈する働きとしても捉えられていたといえる。それでは、この感覚内容を解釈する働きとは、具体的にどのような働きとして理解されるのだろうか。通常、私たちがあるものをあるものとして解釈するという場合、それはあるものを何らかの一般的な意味によって解釈するということを意味している。

したがって、ここでいわれる感覚内容の解釈という働きもまた、たとえ言語的な意味ではないにせよ、何らかの一般的な意味を感覚内容に付与し、それによって感覚内容をある意味として解釈するということを意味していることになろう。そして、知覚的な統握作用がこうした感覚内容の意味解釈的な働きとし理解されるかぎり、そこには感覚内容がそれでもって解釈されるべき〈意味〉という契機が介在しているはずである。実際、フッサールは、統操作用のうちにこのような意味的な契機が介在していると考え、それを彼は第六研究において、「統握意味(Auffassungssinn)」(ibid.622)と呼んでいる。この統握意味とは、「私たちが感覚的な内容を何として〉統握する」(ibid,623)際の何にあたるものである。それゆえ、ここで握作用とは、感覚内容をこのような意味によって解釈するような働きとして捉えられていたと考えることができる。

」宇多浩「知覚と志向性―-フッサール現象学における知覚理論」,5p

作用質料の機能について掘り下げて理解していく

宇多浩さんの説明では、作用質料とは「作用がそのつどの対象性を統握しているということを規定するだけでなく、作用がその対象性を<何>として統握し、作用がその対象性に対していかなるメルクマール、関係、範疇的形式を割り当てるのか、ということをも規定する」という作用契機である。

『イデーンⅠ』ではこうした「形式」を与えるという意味で「志向的形式(モルフェー)」とも呼ばれ、ヒュレー(感性的質料)と区別されていた。ただしそれが単なる表現の変化かは議論が分かれる(後に扱う)。

ここで重要なのが「作用質料(志向的質料)」、つまり「意味」が対象性に対しての規定を行うという点である。

「感覚内容」が単体で対象性に対しての規定を行うわけではなく、その意味で、単体では死んだ素材とみなされる余地があるといえる。

統握のおかげで意味をもち、また意味のおかげで対象へと接続されるのである。『イデーンⅠ』の言葉で言い換えれば、「ノエシスがヒュレーに形式を与え、そこに対象関係が成立し、ノエマという超越的なものが構成される」のである。

『イデーンⅠ』ではノエシスという言葉が使われ、このノエシスは統握・定立・直観に分類されている。

つまり、ノエシスの作用のひとつが「統握」なのである。対象が確実か、可能的か、蓋然的か、肯定的か、否定的かといったいわゆる「信念様式や存在様相」は「定立」に属している。そして直観において、「Sがある」とか、「AはBより高い」、「スベスベしている」とかいった「事物」、「性質特徴」、「事物同士の関係」といったものが直観される(知覚直観の場合)。1+1=2と言った場合は本質直観となり、合わせて「原的直観」と呼ばれる。

こうして考えていくと、以下のようになるのだろうか。

- 「赤っぽい」といったような感覚内容がある。

- 「赤っぽい」といった感覚内容に対して意味が付与される。たとえば「リンゴの赤っぽさ」といったような「物的・対象的な規定」としての意味が付与される。感覚内容だけでは「リンゴの~」といった対象性が皆無だが、意味が付与されることによって「リンゴの~」という対象性が与えられる。目の前に赤色の「リンゴ」が存在して、私はそれを見ているのである。

- 「リンゴの赤色」が私には容易に疑えないほどありありと与えられている。

目の前のりんごの色が青色だとはどうしても思えない。目の前に様々な意味を媒介して構成されたリンゴが実在しないなんて、どうしても疑うことが出来ない。この場合の定立は、おそらく信念様式は「確信」であり、存在様相は「確実的」である。

今触ったマウスにインフルエンザの菌、あるいは未知のウイルスが存在するかもしれない。あるいは夢を見ていて、本当はマウスに触っていないかもしれない。しかし一般的にそんなことはわかりはしないし、きりがない。ウイルスがついていないマウスとして、夢ではないものとして、マウスを構成し、その構成された超越物を我々は見ているし、触っている。

この場合の定立は、おそらく信念様式は「確信」であり、存在様相は「確実的」である。

「質料は本来、作用の意味的な内容に関わるものであるかぎり、質料はこのような表象の内容的な違いをも考慮に入れた仕方で対象的関係を規定しているはずである。

そこで、このような内容的な違いを考慮に入れるならば、質料は次のように規定することができる。すなわち、質料とは「作用にはじめて対象的なものへの関係を付与するもの、しかも、きわめて特定の関係を付与するものであり、その結果、この質料によって、単に作用が思念する対象的なものが一般に規定されるのみならず、作用が対象を思念する仕方までもが明確に規定されることになる」(ibid429)。言い換えれば、資料とは、「作用がそのつどの対象性を握しているということを規定するだけでなく、作用がその対象性を何〉として統握し、作用がその対象性に対していかなるメルクマール、関係、範疇的諸形式を割り当てるのか、ということをも規定する」作用契機であり、それは「いわば性質を基づける対象的握の意味(ないし簡潔に統握意味)」(ibid430)である。

先に、統握作用に関する考察の中で、統握意味とは感覚内容を意味的に解釈する際の〈何〉にあたるものとされたが、ここではより一般的に、あらゆる作用に内在する質料的な契機として理解されている。そして以上の質料の規定において特徴的な点は、作用の対象的関係において質料の果たす役割が強調されている点である。作用の志向的内容である性質と質料は、それぞれ別の仕方で作用の対象的関係のあり方を規定しているが、なかでもとりわけ質料は、作用のもつ特定の対象的関係を可能にする、という志向性にとってきわめて重要な役割を果たすものと考えられている。」

宇多浩「知覚と志向性―-フッサール現象学における知覚理論」,10p

志向的質料による「指し示し」

質料は作用の向かう対象の在り方を「指し示している」という。

こうした対象指示的な機能が、作用の対象的関係=志向性を可能にしているという。詳細は後ほど扱う。

整理するとこのようになる。

・追記

対象指示的な機能:・質料が自らのもつ意味的な内容によって、作用がいかなる特定の対象に、いかなる対象的諸規定でもって関わるかをあらかじめ指し示す働きのこと。対象指示的な働きによって、志向的体験が可能となるという点がポイントであり、また『論理学研究』では志向的質料が重視されている点の論拠でもある。

キーワードー:対象指示、対象的関係

「ということは、質料とは自らのもつ意味的な内容によって、作用がいかなる特定の対象に、いかなる対象的諸規定でもって関わるかをあらかじめ指し示す働き、つまり、作用の対象指示的な働きを可能にする役割を果たしているということができる。つまり、ここで質料が作用の特定の対象的関係を規定するということは、資料が作用の向かう対象のあり方を指し示す〉ということを意味しており、このような質料のもつ対象指示的な機能が、作用の対象的関係、つまり志向性という特性を可能にしていると考えられる。ここにおいて、私たちは「論理学研究」における志向性概念の中心的な部分に到達している。」

宇多浩「知覚と志向性―-フッサール現象学における知覚理論」,11P

客観化作用とはなにか

客観化作用の分類

客観化作用:・統握作用のこと。それ自身、自らに固有の質料と性質をもち、自らに固有の対象的関係を有する作用のこと。客観を目指すゆえに、客観化作用と呼ばれる。

問題は、どのようにして固有の質料と性質をもつのかである。同じ対象であったとしても、その対象に対して異なる作用、異なる意味をもつことができるのである。想像したり、判断したり、想起したり、予測したり、表現したりといった様々な作用の一つとして知覚作用がある。

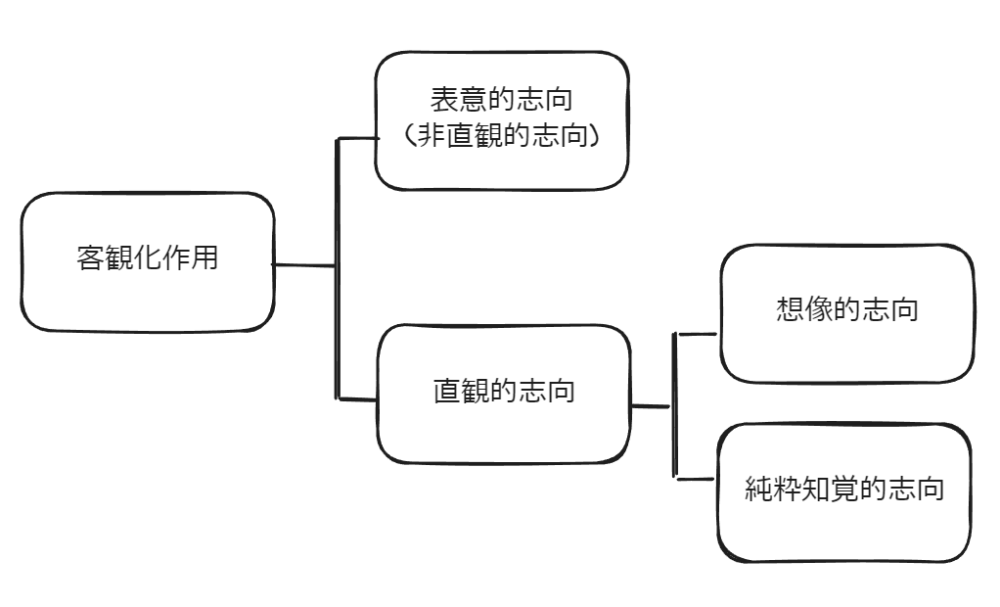

客観化作用を分類するとこのような図になる。

志向的作用の第二規定によれば、「あらゆる作用は、それ自身、表象であるか、表象を基礎にもつ」という。たとえば表象を基礎としてもつ作用に「疑う」という作用がある。「リンゴを見る」という表象がまずあることによって、本物のリンゴかどうか疑ったり信じたりすることが可能になる。

「表意作用や直観作用は、客観を目指すので「客観化作用」と呼ばれる。直観作用はさらに知覚、想像作用などに区分される。この客観化作用が対象に関係する仕方はまず、(1)作用性質(2)作用質料(あるいは代表象)の契機に規定される。(1)作用性質は、作用が措定的か、非措定的かを規定する。信憑なのか、あるいは懐疑なのか、願望なのか、あるいは保留なのか、その様式のことである。それに対して(2)作用一貸料・代表象は意味に関わるが、(a)統握形式、(b)統握一貸料、(C)統握された内容の契機を含んでいる。(a)統握形式は、対象が表象される仕方のことで、表意的か、直観的か、あるいは両者の混合した仕方で表象されるかによる。(b)統握質料は、対象がどの特定の「意味」で表象されているか、ということで向じ対象が、異なる意味で規定されることによる(「統握意味」とも表される)。(C)統握された内容は、対象が、どの記号、あるいはどの呈示的内容によって表象されるかということで、後者はいわゆる感覚内容・ヒュレーを指している。フッサールは、このように作用の構成要素を区分した上で、さらにすべての客観化作用が代表象を内蔵しており、またどの作用もそれ自身ひとつの客観化作用であるか、あるいは客観化作用に基づいている、と規定している。」

鈴木康文「初期フッサールにおける注意の問題」

「この考察によって得られた最終的な結論は、この規定において使用されている〈表象〉という概念は、客観化作用、すなわち自らに固有の質料によって対象へと関わる作用として理解されるべきである、ということである。」

宇多浩「知覚と志向性―-フッサール現象学における知覚理論」,15P

「こうして第五研究において、作用の一クラスとしての客観化作用という概念が導入された後、第六研究における充実総合の分析の中で、この作用がさらに三つの働きに分類される。すなわち、客観化作用は表意的志向と直観的志向とに区分され、さらに後者の直観的志向が想像的志向と純粋知覚的な志向とに分けられる(図3参照)。」

宇多浩「知覚と志向性―-フッサール現象学における知覚理論」,16P

基づけ関係の例

こちらの図は基づけ関係のイメージとして便利かもしれない。「基づけ」とはXがYによって条件付けられており、Yから独立に存在することができないということであり、Yに還元できるという意味ではない。

・追記

1:作用(能動的志向性)は客観化作用であるか、客観化作用に基づいている作用かどちらかである

2:客観化作用の中でも、基づけ関係がさらにある

3:志向性の第二規定は、「あらゆる作用はそれ自身、表象であるか、表象を基礎にもつ」という。これは客観化作用か、客観化作用を基礎にもつという点とつながってくる。

キーワード:基づけられた作用

「そして、表象概念がこのように理解されたとき、志向性に関する先の第二の規定は次のように理解されることになる。すなわち、あらゆる志向的な作用は、それ自身、自らに固有の質料と性質をもち、自らに固有の対象的関係を有する客観化作用であるか、それとも願望作用や価値作用など、その質料と対象的関係を客観化作用から引き受け、その意味で客観化作用に基づけられた作用であるかのいずれかである。」

宇多浩「知覚と志向性―-フッサール現象学における知覚理論」,15Pキーワード:志向的作用の第二の規定,表象

「第五研究において、志向性の基本構造を提示したフッサールは、引き続き志向的作用の第二の規定、すなわちあらゆる作用はそれ自身、表象であるか、表象を基礎にもつ〉という規定に関する詳細な考察を行う。この考察によって得られた最終的な結論は、この規定において使用されている〈表象〉という概念は、客観化作用、すなわち自らに固有の質料によって対象へと関わる作用として理解されるべきである、ということである。」

宇多浩「知覚と志向性―-フッサール現象学における知覚理論」,15P

直観的志向の分類(想像的志向、純粋知覚的志向)

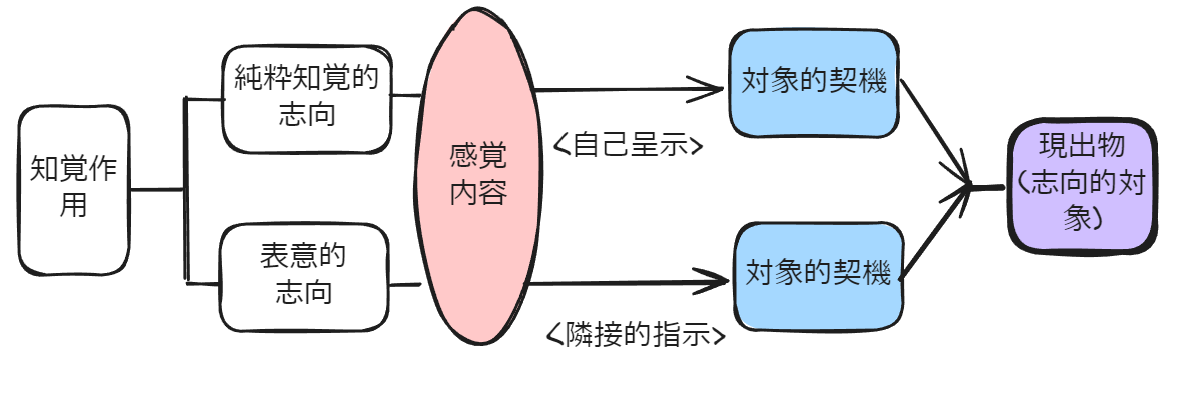

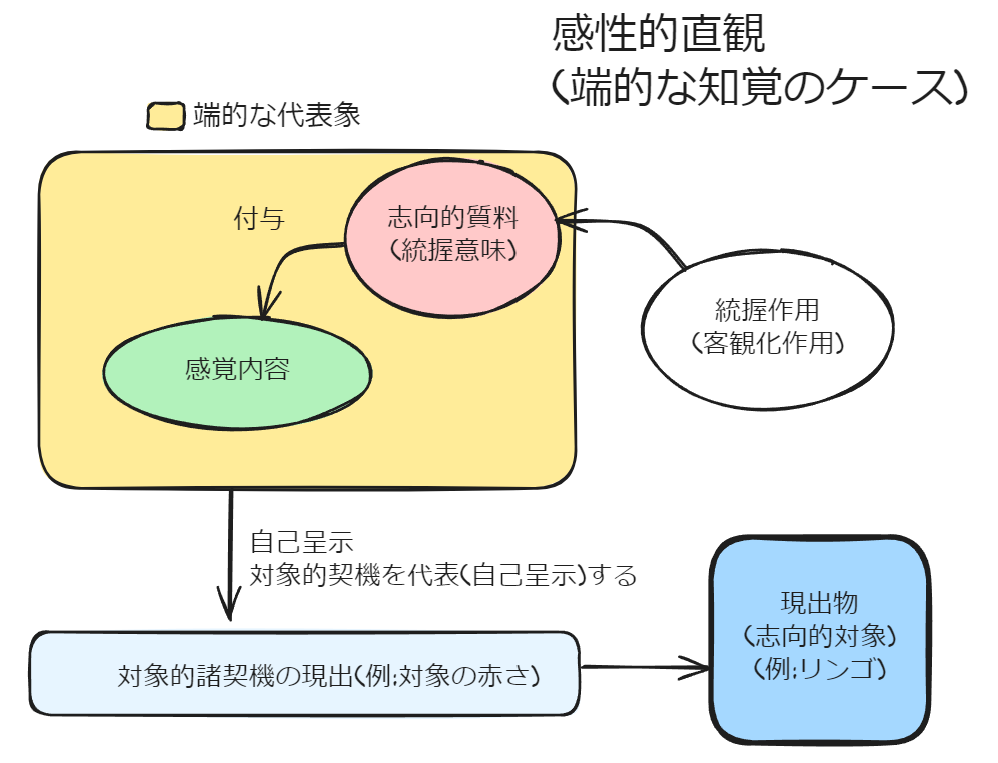

直観的志向:・感覚内容に対して、それに対応する対象的契機を呈示するという機能を与えるような志向。

想像的志向:・感覚内容に基づいて対象的契機を呈示するが、自己呈示という仕方で呈示するのではなく、感覚内容と対象的契機との間に成立している類似性の関係に基づいて、対象的契機を写像的に呈示する働き。例:白い馬をペガサスとして想像するケースなど

純粋知覚的志向:・感覚内容と対象的契機との間に、「自己呈示」という仕方での対象的関係を確立する働き。「純粋知覚的な統握」とも呼ばれる。

「つまり、これらの志向に特徴的な点は、それらが感覚内容に対して、それに対応する対象的契機を呈示するという機能を与える点であり、言い換えれば、感覚内容とそれに対応する対象的契機との間に直接的な呈示(Darstellung)という仕方の関係を作り上げるという点である。

このような機能をもつ直観的志向は、さらに純粋知覚的志向と想像的志向とに分けられ、それに応じて、それぞれの機能も分化される。まず前者の純粋知覚的な志向は、「純粋知覚的な統握」(ibid.)とも呼ばれ、それは感覚内容の「あらゆる部分や契機を、それらに対応する知覚対象の部分や契機の〈自己呈示〉と見なす」(ibid.590)働き、すなわち、感覚内容と対象的契機との間に、〈自己呈示〉という仕方での対象的関係を確立する働きと考えられている。」宇多浩「知覚と志向性―-フッサール現象学における知覚理論」(2),16P

「それに対して、想像的志向とは、たしかに感覚内容に基づいて対象的契機を呈示するが、自己呈示という仕方で呈示するのではなく、感覚内容と対象的契機との間に成立している類似性の関係に基づいて、対象的契機を写像的に呈示する働きであるとされる。」

宇多浩「知覚と志向性―-フッサール現象学における知覚理論」(2),17P

表意的志向とはなにか、意味

表意的志向:・直観的な志向に「隣接的」という仕方でまとわりつく間接的な志向のこと。感覚的内容に基づいて、本来的に呈示されない対象的契機への隣接的な仕方での関係を可能にする働き。

この志向によって、感覚内容と対応していない対象のさらなる部分や側面への表意的な関係が可能になるという。

POINT:意義志向や理解的統握が、言語的な意味理解の文脈を離れて使用されるようになったという。

つまり、表象を基礎とする作用である「表現」や「表現の理解」という文脈を離れて、表象を構成する作用のひとつとして理解されるようになる。ここがポイントであり、ややこしい。表意的作用とも理解的統握とも区別された新しい概念として使われる。

「表意的志向とは、本来、言語的表現の意味理解の働きとして、これまでいわれた意義志向とほぼ同義の概念として導入されたものである。しかし、この概念は言語的な意味理解の文脈を離れても使用されるようになり、そのときそれは、先の直観的志向とともに全体的な直観作用を構成する契機として捉えられるようになる。すなわち、その場合の表意的志向とは、直観的な志向に隣接的な仕方でまとわりつく間接的な志向であり、この志向によって、感覚内容には「本来的な呈示へともたらされない、対象のさらなる部分や側面への表意的な関係」(ibid.609)が付与される。つまり、直観作用、ないし知覚作用において機能している表意的志向とは、感覚内容に基づいて、本来的に呈示されない対象的契機への隣接的な仕方での関係を可能にする働きであると考えられる。」

宇多浩「知覚と志向性―-フッサール現象学における知覚理論」,17P

直観的志向と表意的志向の合体が知覚(全体的知覚)

全体的知覚:・純粋知覚的志向に表意的志向がまとわりついて、両者が一体となったような志向のこと。

純粋知覚的志向という部分志向と、表意的志向という部分志向の複合として考えられている。

全体的なイメージとしては、足し算というよりは掛け算のイメージだろう。たとえば宮原有さんの説明によれば、知覚体験=感覚素材×統覚作用となるという。そして全体的知覚が可能だとすれば、それは部分的知覚+部分的知覚……+部分的知覚となるという。つまり、部分的知覚は乗法的集合であり、全体的知覚は加法的集合であるという。

※ここでいう全体的知覚は全体的な知覚作用のことではない。たとえば今目の前を見ると、マウスやコンピューター、ディスプレイが見える。マウスの知覚、コンピュータの知覚などの加法的集合というイメージ。要するに、「全体的な知覚作用」は部分志向からなる乗法的集合であり、「全体的知覚」はそれら乗法的集合の加法的集合ということになる。

追記:あらためて考えてみると、全体的知覚も全体的な知覚作用も等しいといったほうがいいのかもしれない。いわば、潜在的ないし含蓄的な部分志向が部分的知覚であり、それらは顕在的な全体的知覚と共に作用しているのである。顕在的な意識において部分を合わせて全体にする作用と、潜在的な意識において部分を合わせる作用というように区別してしまっていたが、宮原さんの挙げている例はどちらかといえば「潜在的な意識」である。つまり、やはり全体的知覚も全体的な知覚作用も等しい。もし、顕在的な全体的な知覚作用があるとすれば、別の作用として区分できるだろう。はっきりと、パソコンがある、マウスがある・・・としっかり知覚していき、パソコン環境があるという知覚をそう呼ぶとすればだが。純粋知覚的志向×表意的志向=部分志向、「部分志向+部分志向N」=全体的な知覚作用ないし全体的知覚であるといえる。つまり、これがいわゆる「感性的知覚」である。

たとえばコップの知覚は、色、形、素材といったように異なる存在形態が掛け算のように組み合わされて構成されているイメージである。

一方、目の前の景色が知覚される場合の、コップの知覚、キーボードの知覚・・といったようなそれぞれの同じような存在形態の対象が合算されるようなイメージである。

感覚素材×純粋知覚作用+感覚素材×表意的作用=対象契機+対象契機になるというイメージだろうか。対象契機がさらにまとまるためにはさらなる全体的統握のようなものが必要になるのだろう。詳細は後に扱うことになる。

「まず、知覚を形成する非独立的部分としての「契機」には、大きく分けて二つある。それは「素材」としての感覚とそして作用性質としての知覚や注視、注目作用である。それらが集まって、ひとつの単位としての知覚体験を構成するが、感覚素材と作用そのものとは存在形態としては別々のものであり、それらと体験とも存在形態は異なっている。つまり、「集まる」といっても+、つまり加法的集合ではなく、×、つまり乗法的集合になっている。加法的集合と乗法的集合とを式で表すと下記のようになる。この場合、(1)によって生ずる和は、部分と全体とが同じ存在形態のものであり、それはちょうどレゴのブロックをいくつか組み立ててひとつの対象を作るようなものである。(2)によって生ずる積は、構成要素が互いに全く違う存在形態であってもよいのであり、その演算から出てくる結果もまた違った存在形態となる。例えば、赤いレゴの一つのブロックは「赤」という色と「立体」の形とからなっているとも言えるし、「プラスチック」という素材もその構成要素であると言える。それぞれ、色、形、素材はみな〈存在形態〉としては異なっている。以上の概念を使って知覚体験、感覚素材、統覚作用、注意作用、さらには個別的知覚と全体知覚との関係を説明すれば下記のようになる。……

・一つの知覚体験は、その非独立的部分たる要素として、感覚素材や統覚作用、ないしは注意作用を有している。従って、知覚体験=感覚素材×統覚作用となる。つまりΠの関係である。・われわれの目の前に展開している客観性全体を知覚する、全体的知覚といったものが可能であるとするならば、そのような全体的知覚に対して、個々の事物や出来事を対象とする知覚は、その独立的部分となっている。つまり、全体的知覚=部分知覚+部分知覚+……+部分知覚となる。つまり、Σの関係となる。」

宮原有「フッサール初期時間論の基本概念とアポリア(1)」,11P

「この表意的志向が純粋知覚的な志向にまとわりつき、両者が一体となることで、全体的な知覚作用が成立すると考えられる。以上の考察に従えば、知覚作用の具体的な構造は、次のように記述することができる。すなわち、まず知覚作用は純粋知覚的志向と表意的志向とからなる志向の複合体をなしている。そして、その中で、前者の純粋知覚的志向は、感覚内容とそれに対応する対象的契機との間に〈自己呈示〉という仕方での対象的関係を確立し、後者の表意的志向は、感覚内容と残余の本来的に呈示されない対象的契との間に隣接性〉という仕方での対象的関係を確立する。

知覚作用とは、これら自己呈示的、および隣接的な仕方で対象へと関係する志向の複合体をなしており、知覚における事物の現出とは、これらの志向の複合からなるものとして捉えられていたといえる。」宇多浩「知覚と志向性―-フッサール現象学における知覚理論」,17P

否定されるべき知覚の代表象理論

問い:『論理学研究』の時点において、知覚作用において機能している「統握(客観化作用)」と、「事物(現出物、志向的対象、超越的対象)」の現出作用を結びつけるものはなにか

答え:「代表象」

しかし、この「代表象」というのがややこしい。

フッサールは「知覚の代表象理論」を否定したのではなかったのか。

知覚は無媒介的な直知ではなかったか。また、『物と空間』ではそうした結びつきは「射影」と考えられているが、どう違うのか。

なかなかややこしいが言葉の記号や絵の記号のような媒介としての代表象ではない、という点がポイントになってくる。あらゆる代表象を否定しているわけではないということになる。

追記:「志向的対象」と「代表象」を同一視するような、あるいは類似しているものと見るような態度がよくないのだろう。あくまでも、代表象は潜在的に体験されるものであり、顕在的に経験されるものではない。

「私はしばしば志向的対象について語ってきた。これは、何らかの心的構築と同一視されるべきでなく、端的に私の志向の対象である。私が万年筆を見るならば、その時それはこの実在のペンであり、私の志向的対象であり、ペンについての何らかの心的写像、模写、代表象ではない。実際フッサールは、知覚の場合には、当該の対象についての直接的で媒介されていない直知があるということを主張しようとしていた。この主張をすることによって、フッサールは直接的で媒介されていない直知があるということを主張しようとしていた。この主張をすることに拠って、フッサールは直接的知覚的実在論の一形式を擁護しており、それによって、知覚の代表象理論としてなお大変よく知られている理論に真っ向からぶつかっている。」

ダン・ザハヴィ『フッサールの現象学』,23p

否定されるべき知覚の代表象理論とは、意味

知覚の代表象理論には、否定されるべきものと、肯定されるべきものがあるということになる。

否定されるべき知覚の代表象理論:・(1)対象は意識の外部に在り、対象の代表象は意識の内部にあると素朴に主張する。(2)あらゆる知覚は、二つの異なる存在者、心の外部の対象と心の内部の代表象とを含むと主張する。(3)フッサールによると、このような理論は「二つの異なる存在者が素朴に存在するという想定」の時点で否認されるという。外部の対象と、内部の代表象や写像があると主張することは、何も説明しないという。知覚を「心のなかで一枚の絵画を所有する」という比喩や、「カメラで写し取る」というような比喩は、何も説明していないというわけである。

例:意識の外部に存在するバラが私の感覚器官を触発し、そして、これがバラの「心的表象」を私の意識に生じさせる。

追記1:では、どのようにそれらをつなげるのか、つまり主観的なものから客観的なものへの構成を説明するのかという点が問題になる。それがいわゆるフッサール独自の「知覚の代表象理論」というわけである。言語的記号や絵画は対象化される代表象である。しかし、代表象として機能する感覚内容は対象化されない。同じ代表象であっても、対象化されるか、されないかというのはは大きな違いである。対象化されないということは、つまり「存在者」ではないということである。なぜなら、「存在」というのは構成されるものだからであり、現出するものであるからである。端的に言えば、なぜか我々に与えられているとしか言いようがない「感覚内容」が、我々の志向的作用によって統握され、いわば触発され、対象的契機を呈示し、志向的対象という「存在者」を構成するというわけである。このように主観的なものから客観的なものが構成される過程を説明できるような理論が重要であり、単に写し取るとか、因果関係で神経から説明するような理論では説明になっていないというわけである。では、我々が構成しない間も客観的なものはあるのかと真剣に問うとすれば、それは「わからない」としか言いようがない。感覚内容というものはほんとうにあるのか、その現場を我々は捉えることができるのかと真剣に問うとすれば、それも「わからない」としか言いようがない。しかし後者に対しては、それが「ない」と仮定してしまえばその後の説明が全て崩れてしまうような前提であり、いわゆる「原事実」の次元、そうであるとしか言いようがない次元の問題である。

・追記2:これはいわゆる「主観と客観の一致問題」と関わってくる。あるいは心理学主義と論理学主義の対立とも関わってくる。たとえば論理学主義(客観主義的解釈)の場合、主観には依存せずに客観というものがあると素朴に前提してしまっている(否定されるべき知覚の代表象理論)。一方で、極端な心理学主義(主観主義的解釈)は全てが主観にすぎない、客観といわれるものは我々の主観が構成したものにすぎないという立場(実在は主観性に依存する)をとる。ただし、フッサールの立場は、心理学主義か論理学主義かという二者択一ではなく、その立場を超えたところにある。フッサールは一見、心理学主義に近いように見える。なぜなら、人間は主観の外に出られないという立場を取るからである(主観と客観の一致は論理的に不可能という立場をとる)。それゆえに、『論理学研究』においてフッサールは自らの学問を「記述的心理学」と名乗っていたのである。しかし、もちろん、それは後に訂正されることになるが、本格的に訂正されるのは「超越論的還元」という主要概念が主張されてからである。

・追記3:(1)ザハヴィによれば、心の外部の対象と、その対象についての心の内部の代表象を区別するならば、「いかにして意識の中にある表象が現実に、意識の外部の何かに対応しているということを知るのか」という問題が生じるという。二つが似ているかどうかを知る中立的な立場がないのである。(2)この「中立的な立場」という視点は重要になり、超越論的還元後の視点と関わってくることになる。(3)もし感覚内容が因果的に影響を受けたときの物理的現象は、「分子の振動の記号(実在的な何かの記号)」にすぎず、志向的対象と似ていないということになる。実在はそれ自体であるがままに経験はできないというこになる。我々は分子の振動の記号そのものを「見る(経験する)」ことはできないということになる。要するに、なんら意味を付与せずに志向的対象を構成することができないということとつながってくる。

キーワード:素朴な知覚の代表象理論,代表象的指示関係,寄生

「この理論は知覚の客観と知覚の主観との関係を確立する仕方についての無害な問いで始まる。私が赤いバラを見ていると想定してみよう。この場合、私はバラについての経験をもつが、もちろんこのことは物理的対象としてのバラが私の意識の中に現存するということを意味することはありえない。それゆえ知覚のだいひょ鵜匠理論は、バラが私の感覚器官を触発しているということ、そして、このことがバラの心的表象を触発しているということ、そして、このことがバラの心的表象を私の意識に生じさせるということを主張する。そうするとこの理論によれば、あらゆる知覚は、二つの異なる存在者、心の外部の対象と心の内部の代表象とを含むことになる。」

ダン・ザハヴィ『フッサールの現象学』,23p

「対照的に、フッサールはこう主張する。意識と対象との志向的関係を、対象は意識の外部にあり、対象の代表象は意識の内部にあるということを主張することに拠って解明したと思うことは誤りである、と。このような理論によっての決定的な問題が残り続ける――すなわち、なぜ定義上対象とは異なる心的対象が、それにもかかわらずわれわれを対象へと導くのかを説明するという問題である――。フッサールの批判は主にこの困難に基づいているが、二つの存在者があるという想定はそれだけでもう、経験に忠実ではないものとして否認されねばならない。私がバラを知覚するとき、それは、このバラであり、私の知覚の対象であるものにほかならない。内在的バラが、すなわち、バラについての心の内部の写像あるいは代表象があると主張することは、フッサールが正しく強調してるように、何も説明しない純粋な要請である。」

ダン・ザハヴィ『フッサールの現象学』,23-24p

キーワード:記号,分子の振動の記号,代表象理論

「知覚の代表象理論をまた多くの付加的な困難が歪ませる。一つだけ述べてみたい。心の外部の対象と、その対象についての心の内部の代表象を区別するならば、次の問いを避けることは困難である。すなわち、いかにして意識の中にある表象が現実に、意識の外部の何かに対応しているということを知るのか。二つを比べる中立的な立場へのいかなる通路もないだけでなく、多くの認識論者が世紀の変わり目で結論づけていたように、二つがそっくりであることはまったくありえないと思う多くの理由がある。ブレンターノが書いているように、感覚器官が因果的に影響を受けたときに生じた物理的現象は、実在的な何かの記号、すなわち、分子の振動の記号である。現象には明らかにこのような振動と共通のものは何もないので、ブレンターノはこう結論づけている。物理的現象は、事実と符合するようにはその原因をまったく代表象などしておらず、そういうわけで、感覚経験は誤解を招く恐れのあるものとして非難されねばならない、と。換言すれば、実在はそれ自体であるがままに経験されはしないのである。」

ダン・ザハヴィ『フッサールの現象学』,221p

「われわれはこの問題をすでに解決済みであるかのように考えてしまうことが多い。古代の原子論者は事物から小さな像のごときもの(エイドーラ)が発散し空中を飛んでわれわれの眼の中に入り,魂に取り込まれることによって視覚が成立すると考えたと言われている。こうした説明を嘲笑するのは簡単であるが,実はわれわれも知覚を考察する場合にも知らず知らずのうちにこうした図式にとらわれてしまうことが多い。すなわち,知覚を「心の中で一枚の絵画を所有する」とでも表現されるような事柄とみなしてしまうのである。そうすると,「物はどのように現われているか」という問題は消えてしまうが、振り返ってみると、実はこうした言説において「知覚」については何も語られていないし,何の説明もされていないことに気づくのである。何の動きも感じられないしんとした小部屋のなかで壁にかかっている絵を眺めているという状況を想像してみると,そこでは,部屋や絵画だけでなく「知覚そのもの」にも変化がないように思われがちである。」

小熊正久「知覚における同一性と差異フッサール『物と空間 講義 1907』を手がかりとして 」,1P

現象主義とはなにか、意味

また、フッサールは「現象主義」も批判している。

現象主義(phenomenalism):・直接的に与えられる記号(センスデータ)を手がかりに、この記号によって「代理」される現物(実在)を推論するという段階的なプロセスで説明する立場のこと。現出と現出する対象を区別せず、感覚複合態と対象的徴表の複合態を同一視する立場。

意味によって汚染される以前の無垢なセンスデータ(いわゆるクオリア、感覚的な質)が最初に観察されていて、このセンスデータに解釈を加えることによってはじめて、物言語を用いて志向されたり伝達されたりする事物対象が認識されるという説明。一見するとフッサールの説明と類似しているがどうなのか。

例えばフッサールにおける「理解的統握」、表意的作用にはそうした現象主義的、代表象的要素がある。裏を返せば、客観化的統握、つまり「知覚」にはそうした要素がないということになる。

たとえば「そのリンゴ」という文字は、リンゴという実物の代表象であるといえる(理念的対象の代表象でもよい)。つまり、「リンゴという文字」が「リンゴ」という実物を代表象している。このような文字的な記号と、知覚的な記号は違うということになる。これは言語的意味と統握意味(知覚的意味)が異なるということと繋がってくる。

他にも、例えばナポレオンが書かれた絵を通してナポレオンが代表象される場合でも、まず絵が、絵の具の層が、額縁が、物理的対象として知覚されている必要がある。

それゆえ、フッサールは「代表象的指示関係は寄生的だ」と述べている。

知覚はどんな「心的対象」によっても媒介されていないという。竹田さんの説明で言えば、フッサールの理論は「カメラ図式」ではなく「リトマス図式」である。ありのままに現実を映すのではなく、対象を験(ため)すという。リトマス紙がいわば主観であり、対象をそれぞれの関心に応じて感じ取っているのであり、そして対象の意味を通して対象を構成しているのである。小熊さんの表現でいえば、われわれは「心の中で一枚の絵画を所有するように知覚しているわけではない」ということになる。

言語記号は「偶然的代表象」と呼ばれ、絵画のような記号は「写像的代表象」と呼ばれる。

リンゴでもアップルでもポムでもいいように、必然的ではなく偶然的なのである。絵の場合はナポレオンと似ている、類似している、「対象物をあるがままに写して描き出すこと(写像)」という意味合い。まさにカメラレンズ図式である。フッサールはこうした意味での代表象が知覚にはないと主張している。

ということは、知覚作用における代表象は言語や絵画のように「偶然的」や「写像的」ではないということになる。いったいそのような在り方の代表象とはどういう事態なのか。

そもそも、まず「客観化的作用」があり、そこで「リンゴ」という文字が我々に「物理的対象」として与えられるという。そうしてはじめて「理解的統握」が可能となる。

つまり「リンゴ」という文字が実在的なリンゴを代表象することが可能となるためには、代表象として解釈される対象が最初に客観化的統握、つまり知覚されなければいけないのである。したがって言語的記号が何かを代わりに表すためには、まずは知覚が、つまり客観化的作用が必要なのである。

1:「客観化的統握」において、林檎を指示する「文字のような記号存在」、「絵のような記号存在」は一切見出されない。

2:また、原的に与えられるのはまさに「林檎」であり、実在の記号として働く「センスデータ」が与えられているわけではない。この与えられているわけではないとは、要するに「そのもの」を対象化できないということであり、現象させることができないということになる。例えば机の足を取ることはできるが、色だけをとることは難しいのと同じ。我々が見ているのは机であり、机のあらゆる要素の中から色だけを見ることは難しい。また、色だけに着目して見たとしてもそれは「机の色」という物的規定であり、それはすでにセンスデータではない。「机の茶色」と「茶色っぽさ」は違うのである。しかし「机の茶色」は「茶色っぽさ」という感覚に依存しているのである。

・現象主義では、センスデータを対象化可能な所与と見なしている点に問題がある。

フッサールの現象学においては、センスデータは知覚を実現する「契機」であって、それ自体いかなる経験の対象でもない。外的知覚において「感覚内容」は体験されるが、経験されず、対象化されない。

追記:梶尾悠史さんによれば、現象主義は「解釈」を知覚において二次的な作用であると捉えるのに対して、現象学は「解釈」を知覚において一次的な作用であると捉えている点で違いがあるという。一次的というのは、それがなくては知覚と呼べないような「本質」であるということである。

キーワード:現象主義,感覚複合態,対象的徴表

「そして、すでに見たように、フッサールはまた現象主義(phenomenalism)もまったくあからさまに非難している。

『現象主義的理論の根本的欠陥は、志向的体験としての現出と現出する対象(客観的対象の主語)の間を区別せず、それゆえ体験される感覚複合態を対象的徴表の複合態と同一視することである。』

『現象的な外的事物の存在と非存在という問題がどのように決定されようとも、そのつど知覚される事物の実在性は、知覚する意識において知覚される感覚複合態の実在性として理解することはできないということについては疑いない』

このように、フッサールは志向的対象が感覚の複合体に還元することができるという見解を激しく批判している。確かに、フッサールの観念論は世界内的実在を心の内容に解体することなど合意してはいない。しかし、そうするとフッサールの観念論はどのように理解されるべきなのか。」

ダン・ザハヴィ『フッサールの現象学』,105P

キーワード:センスデータ、現象主義

「現象主義が採る二段階説とフッサールの統握理論の決定的な違いは、前者がセンスデータを対象化可能な所与と見なすのに対して、後者においてセンスデータは知覚を実現する契機であって、それ自体いかなる経験の対象でもないということである。フッサールは知覚の主題となる対象と、知覚の契機として抽象化されるにすぎないセンスデータとを区別し、前者の超越的なあり方に対して後者には「実的reell」という特性を与える。煎じ詰めて言えば、知覚は本来的に解釈を含んでいると考える点で、フッサールは現象主義と対立する。現象主義は、知覚に付け加わる二次的な作用として解釈を考える。他方フッサールは、統握と呼ばれる解釈作用を知覚が本質的に含みもつ不可欠の契機と理解するのである。」

梶尾悠史「知覚と解釈 フッサール現象学における統握理論をめぐって」,4P

感覚内容の契機と対象的契機

相互的基づけと一方的基づけ

基づけ:・「XがYによって条件付けられており、Yから独立に存在することができない」というような状態を「XがYによって基づけられている」と表現する。

この「基づけ」には相互的基づけと、一方的基づけの2種類がある。

たとえば「王は臣下がいなければ存在できない」といったケースは相互的な基づけである。王は臣下がいなければ概念として成り立たず、臣下も王がいなければ概念として成り立たない。

机に「板」と「足」に分解できるという意味では相互的な基づけ関係にあるとはいえない。しかし、机における「色」と「形」は分解することができない。したがって、机における色と形のような関係は相互的な基づけ関係にあるといえる。

契機(moment,非独立的部分、抽象的部分):・全体に対して相対的に非独立的なあらゆる部分のこと。

断片(stuck,独立的部分、具体的部分):・全体に対して相対的に独立的なあらゆる部分のこと。

このように分解できない関係、相互的な基づけ関係にあるような部分、要素、成素を「契機(非独立的部分、抽象的部分)」という。

成素はおそらく「構成要素」として解釈しておけばいいのだと思う。なぜなら現出物(志向的対象)を構成するために必要な要素として感覚内容や統握意味、統握作用といった要素があるからである。ただし、感覚内容は構成における因果関係的な「最小要素」を必ずしも意味するわけではない。あえていえば、「最も疑えないないような要素」である。「リンゴという事物」の存在よりも、「ツヤツヤしていると私が感じている」という事実のほうが疑いにくい。

反対に、相互的な基づけ関係にない関係における要素を「断片(独立的部分、具体的部分)」という。

「感覚的契機」や「対象的契機」はどちらかといえば机の「板」と「足」の関係というよりも、机の「色」と「形」の関係(相互的基づけ関係)に近い。どちらも机の構成にとって必要不可欠であり、どちらでも欠けたら机は成り立たない。

つまり、志向的体験(能動的志向性)において「感覚内容」及び「対象が有する諸規定(物的な規定)」はどちらも必要不可欠であり、非独立的部分ということになる。

「感覚内容」とは例えば色、形、香り、音、などの先述定的、非言語的な感覚的経験のことである。

「リンゴの赤色や、リンゴの丸さ」というように言語化できるような対象化されたものではない。「リンゴの赤色」の時点で、意味が付与され、意味的に解釈され、対象化され、意味が結び付けられている。

あえて言語化するならば、「リンゴの赤色」ではなく、「赤さ」が感覚内容である。

しかし感覚内容を孤立させ、それ自体を仮に対象化して取り出すことができたとしても、言葉で表現するのは難しいだろう。そのものをズバリ表現するような完璧な言葉など存在しない。言葉の表現の時点である程度本質化、一般化されてしまっている。

しかしそうした感覚内容がないと仮定すれば、我々は志向的体験が不可能になってしまう。したがって、「それ」は「ある(あった)」と言わざるをえない。これは複雑な問題であり、後半で「感覚内容の謎」として別枠で扱う。

キーワード:基づけ

「専門用語を用いて言えば、言語的志向は基づけられた志向である。XはYに基づけられているということは、Xが単純にYから導出することができる、あるいはYに還元することができるということを意味するのではなく、XがYによって条件付けられており、Yから独立に存在することができないということを意味するのである。だから、フッサールは言語的意味が世界との先言語的かつ先述定的遭遇に根ざしているということを主張することになる。」

ダン・ザハヴィ「フッサールの現象学」,42P

キーワード:相互的な基づけ、一方的な基づけ

「基づけには二種類あり、一つは相互的な基づけであり、もう一つは一方的な基づけである。前者の例としては先ほどの色と形の場合である。つまり色は形による補足を必要とするし、形は色による補足を必要とするということである。後者の例としては、判断性格とその根底である表象の関係である。つまり判断とは常に何かについての判断であるから、判断性格は、そのもとになる表象に基づけられているのであるが、その逆、つまりなんらの判断性格も持たない表象というものがあることも可能であり、それゆえ判断性格は表象を基づけているとはいえないのであって、表象が判断性格を一方的に基づけているといわれるのである。さらにフッサールは部分のうち、非独立的部分を契機(Moment)とよび、独立的部分を断片(Stuck)という。

『全体Gに対して相対的に独立的な部分を断片とよび、Gに対して相対的に非独立的なあらゆる部分をこの同じ全体Gの契機(抽象的部分)とよぶ』

この定義においてもまたフッサールにとって重要な術語が導入されている。それは「抽象的」という語である。フッサールによれば抽象的であること、あるいは抽象体(Abstraktum)とは非独立的部分であるということと同義である。」

紀平知樹「現象とロゴス―フッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」26P

キーワード:一方的基づけ

「ここで、基づけるということは、フッサールが全体と部分の理論において定義した基づけの意味において理解されなければならない。しかもそれは一方的な基づけであり、「現象学は常に哲学なしにでも可能であm」が、哲学は現象学なしには不可能なのであるということになるであろう。なぜなら、現象学は究極の自己責任を目指すものであり、自らによって自らを基礎づけ、それがあらゆるものを基礎づけるために一切の前提を排除し、原理的に現象学は一切いかなる学問にも依存しないということをフッサールは現象学の理念として語っているのであるから。そして基づけているということをこのように理解するならば、そしてフッサールの意図からするならば、現象学と哲学は不可分の統一を形成しているのであって、それゆえに全体としての哲学の一部であるということができる。」

紀平知樹「現象とロゴス―フッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」,26P

感覚内容と対象的契機の違いとは

フッサールは「感覚の色、感覚の拡がりなどは、色彩、延長などの物的規定に対してまったく異なったもの」だと述べている。この「全く異なったもの」という点はポイントである。たとえば絵のように「類似したもの」ではないということになる。

『論理学研究』における「呈示は、類似したものによる類似したものの表象である」といった発言を後でフッサールは自ら誤りだったと訂正している。

「感覚内容の契機」と「対象的契機」はまったく異なるものであり、たとえばミカンとレモンが似ているというような次元の類似はない。「赤さ」と「林檎の赤色」はたしかに似ていそうだが、しかしカテゴリーが違うとでもいえばいいのだろうか。ナポレオンの絵を見て、本物のナポレオンかと思ったというような種類の類似性、呈示ではないわけだ。また、「対象的契機(現出)」と現出物も「似ている」が、「同等性」という関係になく「差異性」の関係にある。この場合、対象的契機はある種の「記号」であり、この記号を通して現出物が構成されることになる(これは射影で扱った)。

物的規定となっている時点で、まさにいまここに現れている動的な赤っぽい感覚と、「対象の赤色」という特定的、対象的、意味的、静的なものとは違うのだろう。しかしこうした感覚内容と対象的契機の比較は、感覚内容の正体が掘り下げられていない『論理学研究』の段階では不鮮明な印象がある。

- 感覚内容と対象的契機(対象的性質)は全く違うのだから、交わることがないように見える。

- しかし、なんらかの「対応関係」はあるようにみえる。そしてその対応関係こそが『論理学研究』においては「代表象」であり、『物と空間』においてはさらに「射影」であるということになる。

- 同じ言葉で表現できるほど密接な関係にあるのかもしれない(赤っぽいとリンゴの赤色など)が、しかし両者は異なる概念であり類似という表現は似合わない。

これらは『物と空間』において「感覚的内容」は「本来的現出」と対応はしているが、そのものではないと言及されることと重なってくる。

たとえば「感覚された色」と「統握され、対象的契機となった色」は違うし、「感覚された粗さ」と「統握され、対象的契機となった粗さ」は違う。

純粋知覚的志向(統握)は対象的契機を自己呈示的に指示し、表意的志向(統握)は対象的契機を隣接的に指示する。これらは本来的現出と非本来的現出と重なってくる。しかし問題は、どのようにしてこうして複数の対象的契機がまとまるのか、さらに統握されるのか、「現出物」が構成されるかである。

図にするとこのようなイメージになる。

キーワード:対象の規定性

「つまり、フッサールにとって重要なのは、外的(超越的)知覚によってもたらされる感覚内容が、“何の”感覚なのか、“いかなる対象の”感覚なのかを問題にするのはあくまで外的(超越的)知覚に限られるということだ。例えば、“すべすべ”とか“凸凹”いう触覚の感覚内容は、それ自体では「単なる感覚内容」であって、“いかなる対象についての”感覚内容なのかは不明である。しかし、知覚的統握作用によって初めて、“私が見ている机の表面についての感覚”としての“すべすべ”の感覚内容であったり、“自分の骨張った手の甲の表面の感覚”としての“凸凹”の感覚内容であったりすることによって、感覚内容と対象との関係が結ばれることになる。そのとき、私たちが指先で感じた感覚内容の“すべすべ”や“凸凹”が、“いかなる対象の感覚なのか”という問いを発することができる(10)。それでは、感覚内容が「呈示する働きをもつ感覚内容」として、対象の性質(対象の規定性)といかなる関係にあるのだろうか。感覚が“何かの”感覚である限り、“何か”という対象の性質/規定性と無関係なはずはない。しかし、その一方で『物講義』においては、フッサールは、感覚内容は「物的与件(physischeData)(11)」と呼ばれているが、物的与件と対象的性質(規定性)とはまったく異なっており、物的与件および感覚内容は対象の性質をいっさい保持していないといっている。しかし、感覚内容と対象の性質とがまったく別のものであったとすれば、両者のあいだに何らかの関係がなければ、そもそも感覚内容は対象の性質を呈示することはできないはずである。そこで、フッサールは、感覚内容とそれが対応する対象の「徴表(Merkmal)」との関係について、両者は完全に区別されていなければならないけれども、同じ表現で示されるほどに密接な関係であると曖昧な表現に終始している。

「すべての感覚されたないようには、知覚された対象の契機が対応しているのであり、その関係は私たちが同じことを表現することばを双方に用いるほど密接である。そのことばとは、感覚された色(empfundeneFarbe)と客観的な色合い(objektiveFärbung)、感覚された音と客観的な音、感覚された形態契機(empfundenesGestaltmoment)と物的形態(dinglicheGe-stalt)、等々」(ibid.)

しかし、感覚内容の定義からすれば、感覚内容は実的に与えられる体験を構成している契機であるのに対して、知覚された対象の性質あるいは徴表は、対象として知覚された物の側にあるはずだ。両者は明確に峻別されている。それゆえ、両者のあいだの関係は、絶対的に交わることができないはずである。もちろん、外的(超越的)知覚の志向性においては、それが「何かあるものについての知覚」として、対象との関係を取り結んでいた。しかし、感覚内容については対象との関係はありえないはずであり、対象の性質を感覚内容はいささかも含んでいない。それにもかかわらず、フッサールの言説を読む限りでは、感覚内容は対象の性質と対応しており、対象との関係を何らかの仕方で保持しているといわざるをえない。フッサールがいうように、確かに、感覚と対象の徴表(規定性)は対応しているかもしれないし、同じことばで表現できるほど密接な関係にあるのかもしれない。それでも、両者は厳密に区別されなければならないのだから、やはり両者の関係はいかなる関係にあるのかという問いを避けては通れない。」

森村修「フッサールの「身体の現象学」(1)「身体性の現象学」試論」内的知覚について,184~185P

キーワード:類似性

「さらに、「感覚」と「原物」の「類似性」の理解に関して、かつてのフッサール自身の見解の訂正を示しているという意味でも、以下の言葉は注目に値する。「『呈示は、類似したものによる類似したもの表象である』。私自身がこの表現を、『論理学研究』の中で使用した。[LU.II/2(VIUntersuchung),§26(小論筆者による)]。にもかかわらず、この関連には、深刻な疑念が存立する。感覚の色、感覚の拡がりなどは、色彩、延長などの物的規定に対してまったく異なったものだからである。真の意味での類似性は、同じ包括的な類の下にたつ異なったものの関係である。従って私は今、この場合に、類似性による表象という言い方は避けるのである」(EPh.,S123)」

小熊正久「フッサールにおける「射映」の概念 : 表象媒体の研究の一環として」,9P

肯定されるべき知覚の代表象理論

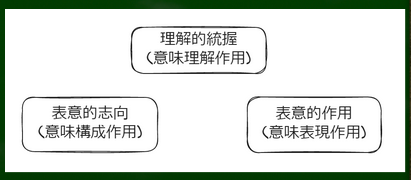

代表象理論:・「意義充実化作用のうちに見出される呈示的内容が作用の質量と結びついて対象との直接的な関係性を実現すること」として特徴づけられた考え方のこと。『論理学研究』における認識論の中心概念とされている。

「こうして志向の充実化は、(A)意義志向がその志向的本質の適合性によって意義充実化の作用と合致し、(B)更に意義充実化作用のうちに見出される呈示的内容が作用の質量と結びついて対象との直接的な関係性を実現する、こととして特徴づけられた。(B)の考え方は「代表象(Repräsentation)」理論と呼ばれ、『論理学研究』における認識論の中心概念となっている。」

福島裕介「フッサールにおける志向の充実化について」,5P

代表象の形式と端的な代表象

代表象の形式:・志向的質料と感覚内容との現象学的な統一

肯定されるべき、というのはすくなくとも『論理学研究』の時点でフッサールが正しいと思っていたということである。

1:統握作用は統握意味である質料を感覚内容に結びつける働きである

2:「質料と感覚内容との現象学的な統一」をフッサールは「代表象の形式」と表現する。そして、「質料と感覚内容との現象学的な統一」によって形成された両契機の全体のことを「端的な代表象」と表現する。

問い:なぜ、「質料と感覚内容との現象学的な統一」を代表象の形式と呼ぶのか

答え:質料が感覚内容に対して代表としての性格を付与するからである

1:統握作用は感覚内容を意味的に解釈することによって、感覚内容と質料を結びつけ、両者を現象学的な統一にもたらす。したがって、統握作用が代表象(動詞の形)と呼ばれている。

2:両者が統一された場合、質料は感覚内容に対して、それらに対応する対象的契機に対する代表の性格を付与するという機能をもつ。

・整理

質料は、感覚内容に対して、それに対応する対象的契機に対する代表の性格を付与する。

つまり、「感覚内容」が「対象的契機」を代表するという仕方で、対象的関係が確立される。

このあたりは複雑であり、自分の中で反芻するように何度も同じような説明をしていくが許していただきたい。

- 「質料」をそもそも「感覚内容」に結びつける作用は「統握」である。この統握作用はいわば「代表象作用」である。これは実的に内在している。

- 「代表としての性質の付与を可能にする」のは「質料」である。これも実的に内在している。

- 「代表としての性質が付与される」のは「感覚内容」である。「代表する」のは「感覚内容」である。「代表」は「感覚内容」である。質料が感覚内容に結びついている状態を「端的な代表象」と呼ぶ。これも実的に内在している。

- 「代表される」のは「対象的契機」である。これは実的に内在していない。

- 対象的契機がさらに統握され、「現出物(志向的対象)」が超越的に構成される。これは実的に内在していない。これがいわゆる志向的内容である。いわば、志向的に内在している。

追記:「質料と感覚内容との現象学的な統一」における統一(Einheit)は、総括(Inbegriff)と区別する必要がある。基づけの相互関係が統一であり、単に一緒にあることが総括である。

・キーワード:代表象の形式、端的な代表象

「そこで次節では、この問題との関わりにおいて、第六研究でなされた代表象に関する分析を検討することにしたい。第七節代表象としての統握先述のように統握作用は、感覚内容を意味的に解釈することによって作用の対象的関係を可能にする働きであるとされた。その意味で、統握作用とはまずもって、統握意味である資料を感覚内容に結びつける働きであるともいえるが、第六研究では、この資料と感覚内容との現象学的な統一が「代表象の形式」と呼ばれ、その統一によって形成された両契機の全体が「端的な代表象」と呼ばれている(ibid621)。

それでは、感覚内容と質料を結びつける統握作用が、ここでなぜ代表象と呼ばれているのだろうか。統握作用が代表象と呼ばれる理由について、フッサールは簡潔に次のように述べている。「それゆえ私たちは、質料と代表との現象学的な統一を代表象の形式と呼ぶのだが、それは質料が後者に対して代表としての性格を付与するかぎりにおいてである。」(ibid.)つまり、統握作用は感覚内容を意味的に解釈することによって、感覚内容と質料を結びつけ、両者を現象学的な統一にもたらすが、両者がこのようにして統一された場合、質料は感覚内容に対して、それらに対応する対象的契機に対する〈代表〉の性格を付与するという機能をもち、質料のもつこうした機能のゆえに、感覚内容と質料の統一が「代表象の形式」と呼ばれていたのである。」宇多浩「知覚と志向性―-フッサール現象学における知覚理論」,18P

・キーワード:統一,総括

「フッサールは「基づけの統一性という言い方は、あらゆる内容が基づけによって、直接的にせよ、あるいは間接的にせよ、あらゆる内容と関連するという意味である」(XIX/1,S.282)とか、「真に統一するものはすべて基づけの相互関係である」(XIX/1,S.286)と述べている。従ってEinheitが統一と訳される場合には、二つ以上の部分が相互に関係しあって一つの全体を形成していることを意味する。それに対して「単に一緒にあること(einbloßesZusammen-sein)」(XIX/1,S.288-289)は統一とは呼ばれず、それは総括(Inbegriff)といわれる。」

紀平知樹「現象とロゴス―フッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」,26P・キーワード:対象的契機は感覚内容ではない

「その射映そのものは感覚与件の内に数え入れられるのであるが、しかしその与件を統握によって生気づけることで、その与件は呈示的機能を果たすようになり、色彩や形態の現出を形成することになる。感覚与件は体験の実的構成要素、すなわち体験の内に実際に含まれているものであるが、しかしそのような与件によって呈示されてくるもの、すなわち物質的事物は、感覚与件とは異なり、体験の内に含まれているものではない。従って射映と射映されてくるものとは区別されなければならないのであり、射映は体験であるが、射映されてくるものは空間的な事物である。この区別は「与えられ方の原理的な相違」(m/I,S.88)に基づくものである。」

紀平知樹「現象とロゴス―フッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」,51P

【コラム】代表するとはそもそも??

例えば田中さんが日本のサッカー選手を代表するという場合、「代表される」のは「日本のサッカー選手」であり、「代表する」のは「田中さん」である。

そして「代表(代表象)」であるのも「田中さん」である。あるいは単に日本の国旗🎌は日本を代表しているのであり、日本の国旗が日本を「代表する」といえる。

言語の場合は、「隣の部屋のリンゴ」という文字が、🍎を代表している。この場合、代表するのは「隣の部屋のリンゴ」という文字であり、代表されるのは🍎である。

類比的に考えていくと、田中さんは「感覚内容」にあたり、日本のサッカー選手が「対象的契機」にあたることになる。もちろん知覚の場合は田中さんとサッカー選手全体のように類似した、いわば同類の代表では「ない」ので同じように考えていくことはできない。

指示と呈示の違いとはなにか

『受動的総合の分析』では『論理学研究』のように「統握すること(Auffasen)」を「解釈すること(Deuten)」と言い換えることを認めないという。

なぜなら「あたかも統握における内容と客観との関係が、言語記号とその指示する客観との関係であるかのような誤解を招くから」だという。

- 言語記号の場合は、それ自体では指示される客観ではない。間接的に客観(対象的契機)を指示するにすぎない。

- 統握される内容(感覚内容)はそれ自身で客観(対象的契機)を呈示するという。

この違いは重要であり、知覚が言語記号のケースのような代表象として理解されてはならないという意味合いである。知覚には知覚特有の代表象の在り方があるのである。

追記:純粋知覚的志向における「自己呈示」と、表意的志向における「隣接的指示」のように、指示と提示が知覚作用の中でも分かれていることがポイントになるだろう。宇多さんの図(17P)ではそのように区別されていた。とはいえ、表意的作用における指示と表意的志向における指示は全く同じものではない。

指示の場合はどのような客観を提示するかは主観が任意(勝手)に決定できるのに対して、呈示の場合はそのように任意に決定することができない。

例えばリンゴという文字がiphoneや果物のリンゴを提示することはできるが、実物のリンゴがiPhoneを呈示することは難しいだろう。もしiPhoneを呈示しているのだとすれば、それは知覚作用ではなく想像作用である。

では、どのようにして統握される方向を前もって縛るのか、規定するのかという内容は『受動的総合の分析』の内容になるので今回は深く扱えない。

「『論研』と同様に『受動的総合の分析』も、統握を〈意識の内容を客観と関係づける機能〉と解する。ただし同書は、『論研』とは異なり、統握することAuffassenを「解釈することDeuten」と言い換えることを認めない(XI,17)。その理由は、解釈するというときには、あたかも統握における内容と客観との関係が、言語記号とその指示する客観との関係であるかのような誤解を招くからだとされる。実際には、言語記号はそれ自体では指示される客観ではなく、間接的に客観を指示するにすぎないのに対し、統握される内容はそれ自身で客観を呈示するdarstellen」のである(XI,17)。〈指示すること〉と〈呈示すること〉の違いが最もよく現れるのは、どの言語記号がどの客観を指示するかということは主観が任意に決定できるのに対し、どの意識内容がどの客観を呈示するかということは、主観の能動的な統握に先だつ受動的な過程においてすでに決定されているということである。このような呈示は、内容(あるいは、それが最終的に関係づけられる客観)からの触発Affektionとして説明される。特筆すべきは、本論文第二節で示唆された「動向」の正体が、この触発にほかならないということである。つまり触発は、「意識された対象が自我に及ぼす動向」として定義されるのである(XI,148)。さらにこの動向の内実は、「触発が自我に、能動を行うよう呼びかけるdieAffektionruftdasIchzurAktionauf」ということによって説明される(XI,166)。そして、このよう触発による呼びかけを受動的に受けとり、それに「応答するantworten(I,166)」能動こそが、統握なのである。このとき、統握は任意になされるわけではない。各々の触発は、受動的に形成された「固有の閉じた領域eineigenes,abgeschlossenesReich」をもっており(XI,151)、そのような各々の触発には、それぞれ特定の統握による応答が求められているのである。そして、特定の対象が及ぼす触発は、他の対象が及ぼす触発と関係することでより強まるとされる。このとき、触発を及ぼす対象どうしの関係は、「類似性Ähnlichkeit」を原理とした「触発的コミュニケーションaffektiveKommunikation」と呼ばれる(XI,179)。それは、ある対象が及ぼす触発の力と、それに類似した他の対象が及ぼす触発の力の間の比例関係として定義される(XI,175)。」

鈴木崇志「フッサールによる, 人形の錯覚についての三つの分析」,100-101P

感覚内容の呈示によって、対象的契機は形成される

たとえば紀平和樹さんは「感覚内容(与件)を統握によって生気づけることで、その感覚内容は呈示的機能を果たすようになり、色彩や形態の現出を形成することになる」と説明してる。

そして、感覚内容は実的構成要素のうちに含まれているが、そうして形成されたもの、呈示されたものは体験のうちに含まれてくるものではないという。

- 「感覚内容」が呈示的な代表として機能することによって、「対象的契機=現出=射影されたもの」が形成される。

- 対象的契機は「事物(客観)」であり、そして空間的な事物である。たとえばサイコロの1の面や2の面、あるいは見えていない面など。

- 複数の「対象的契機」、つまり自己呈示と隣接呈示によって複数の対象的契機が形成され、それらが「まとめられる(統握)」ことによって、「現出物」が構成されるのである。

たとえばサイコロの特定の面だけではなく、1から6のすべての面をもった、立方体としてのサイコロとして与えられる。我々はこのすべての側面をもったまさにこのサイコロを普段、見ているのである。1の面を見ているときだけ他の面がないなどとは思っていない。自分が見ていない間は存在しないなどと思っていない。そうした「総合、統合的なサイコロ」を見ているのであり、単一の対象的契機としての「ある瞬間の刹那の側面のサイコロ」を見ているわけではない。

「その射映そのものは感覚与件の内に数え入れられるのであるが、しかしその与件を統握によって生気づけることで、その与件は呈示的機能を果たすようになり、色彩や形態の現出を形成することになる。感覚与件は体験の実的構成要素、すなわち体験の内に実際に含まれているものであるが、しかしそのような与件によって呈示されてくるもの、すなわち物質的事物は、感覚与件とは異なり、体験の内に含まれているものではない。従って射映と射映されてくるものとは区別されなければならないのであり、射映は体験であるが、射映されてくるものは空間的な事物である。この区別は「与えられ方の原理的な相違」(m/I,S.88)に基づくものである。」

紀平知樹「現象とロゴス―フッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」,51P

『受動的総合の分析』の言葉を使えば「触発」のイメージ

すこし混沌とした理解に光が射してきた思いがする。感覚内容の呈示によって、対象的契機は形成されるのである。この言い方ならスッキリする。

表現が不適切かもしれないが、「閃き」が生じているようなものだろう。『受動的総合の分析』の言葉を使えば「触発」のイメージに近いのだと思う。あるいは「誘発」でもいいかもしれない。

そうした触発を発生させる作用が統握であり、その過程の契機が「質料」であるということになる。

フッサールはこうした統握や質料は実的に内在するとしていた。しかしそうした閃きによって生じてきたもの(対象的契機ないし現出、志向的対象ないし現出物)は、もはや実的に内在していないのである。

リンゴが落ちるのを見て「重力の法則」を閃いたとしても、その「重力の法則」はリンゴではないし、リンゴの感覚内容ではない。また、重力の法則は自らの部分としてリンゴの感覚内容を持っているわけでもない。まったくの別物である。しかしリンゴが落ちるのを見て、その感覚内容を受けて、重力の法則をひらめいたのであり、両者は切り離し難く密接な関係にある。

レゴブロックのように、1(感覚内容)+1(質料)=2(対象的契機)、2(対象的契機)+2(対象的契機)=4(現出物)となるわけではない。

質料が付与された感覚内容に影響を受けて、新しく、なにか生命が生じるような、新しい要素が閃いた、触発されたイメージである。子供は親の変化でも、親同士の合成でもなく、「別物」なのである。しかし「対応」はしているし、「影響」は受けている。なんらかのかたちでは「似ている」かもしれないが、カテゴリーが違う。まさに対象的契機や現出物は「超越的」に生じているのである。

- 感覚内容が能動的統握にたいして触発する。これが受動的統握の段階である。

- 能動的統握が感覚内容に意味を付与する。これが能動的統握の段階である。

- 意味を付与された感覚内容は、自己呈示を行う。それによって触発され、「対象的契機」が形成される。

- 「対象的契機」が射影として与えられることになる。そしてそれら対象的諸契機がさらに統握されることによって、「現出物=超越物=志向的対象」が構成される。

純粋直観的な統握と表意的な統握

純粋直観的な統握(自己呈示的代表象作用):・感覚内容に対して、対応する対象的諸契機の代表という性格を与える働き。感覚内容が対象的諸契機を「呈示的」な仕方で代表する。

表意的な統握(表意的代表象、隣接的代表象作用):・感覚内容に質料を結びつけることによって、感覚内容とそれに対応する非本来的に与えられた対象的契機との間に、前者が後者を「隣接的」な仕方で代表するという関係を作り上げる働き。

宇多さんの図を参考にして整理するとこのような図になる。

感覚内容は対象的契機の対応関係

安直に『論理学研究』の内容を図にするとこのようなイメージとなる。私の理解でいえば、「感覚内容×志向的質料=対象的契機」であり、この掛け算を可能にする作用が統握作用である。問題はこの掛け算の内実であり、それが「自己呈示」ないし「代表象」ということになる。

今回の内容をまとめるとこうなる。

ただし、フッサールは後に、そのような時間的な前後関係として捉えることを実態論としては否定しており、分析的にそのように捉えることができる可能性があるに過ぎないとされる。

実態、直観としては、それらが一体であり、ほとんど同時的に生じるのである。

1:感覚内容は対象的契機に対して「自己呈示する」する。

2:質料は作用の向かう対象のあり方を呈示する。

宇多浩さんによれば、フッサールは「対象呈示的な働き」が「代表象によって可能とされる代表的な関係の一様態として捉え直された」という。要するに、質料単独で対象のあり方が決まるわけではなく、感覚内容が代表という形で直接的に関わってくる、一体となって呈示するというわけである。

まとめれば、統握は「感性的な感覚内容と質料を結びつけることによって、感覚内容と対象的契機との間に固有の関係、前者が後者を呈示的な仕方で代表するという関係を確立する働きとして理解される」という。

例:私が実際にリンゴを眼の前にして、リンゴを知覚するとする

1:この場合、知覚対象であるリンゴのある側面に対応する「感覚内容」を見出し、体験する。

2:統握作用によってこの「感覚内容」に「質料(統握意味)」が付与され、それらが一体となる。そして、一体となったこの「感覚内容」を「呈示的内容」ないし「直観的代表」ないし「端的な代表象」と呼ぶ。

3:感覚内容と質料が一体となったことで、感覚内容は「代表象」となり、「対象的契機」を代表するようになる。安直なイメージで言えば、「リンゴのツヤツヤ」が「ツヤツヤ」によって呈示的に代表されているのである。

4:このようにして、感覚内容は対象的契機と直接的に関係づけられ、それらと代表という形で「対応」することになる。一見、混じり合わないようなお互い異なるものが、代表という形で、呈示という形で結びついたのである。

5:感覚内容によって代表された「対象的契機」は、感覚内容のおかげ、そして統握による意味付与のおかげで、我々に次々と連続的に絶え間なく現出するようになる。例えば瞬きした瞬間に別の現出に変わるし、目を開いている間も微細なホコリがすこしリンゴに触れただけでも変わる。

対象的契機とは、たとえば「リンゴの表面」などが挙げられる。対象的契機は外的知覚においては単一ではなく、たとえば「リンゴの裏面」というもうひとつの対象的契機が外的知覚においては必ず存在する。つまり、必ず射影として与えられる。

リンゴの周りをぐるぐると私が見回せば、対象的契機1、対象的契機2、対象的契機3といったように次々と現出することになる(同時に、その度に裏面もまた不在という形で、感覚内容に対応していない形で、セットで現出、つまり射影する)。

こうした対象的契機は「現出物」と区別し、「諸現出」と呼ばれている。そして「超越の謎」はこの「諸現出」がどのようにして「現出物」へと突破されるのか、超越的に構成されるのかという問題であった。今まさに見えている面と、見えていない面を「まとめあげる」のはいったいどのような仕組みになっているのか、どのような条件が必要なのか。その条件の例が「統握」や「質料」であり「代表象」ということになる。

我々が普段、つまり外在的知覚において主題的に意識しているのは「現出物の現出」であり、「諸現出」ではない。端的に言えば、現出は現出せず、現出物のみが現出しているのである。言い換えれば、諸現出は「体験」されるだけであり、現出物のみが「経験」されるのである。体験は何か通ったのを感じたが何が通ったのかわからないようなイメージである。次々と変わる諸現出が「同一のもの」と見なすことができるような作用がなければ、経験はできないのである。感覚の狂想曲のようなものである。

何か特定の現出(射影そのものと呼ばれる)や、セットの現出(射影されたものと呼ばれる)がそれぞれ単独で客観として対象化、つまり現出させるためには特殊な方法が必要となる。それが「現象学的反省(内在的知覚)」である。

イメージで言えば、知覚されるのは「まさにリンゴ」である。我々は通常、「リンゴ」という対象、超越的対象、物、現出物を見る。「リンゴのツヤツヤ」を見るわけでも、「ツヤツヤ」を見るわけでもない。刻々と変わりゆく感覚の遷移を潜在的に意識しているが、しかし見ているわけではない。それらは体験しているが、経験していない。

内部の作用自体を我々は主題的に意識せず、内部の作用によって構成された対象を我々は自然的な態度において意識しているのである。内部の作用自体を注意して見るためには、現象学的な方法(現象学的反省)が必要となる。

過剰思念とは

・感覚内容が、対象の内容を「生身のありありとした有様で」呈示することができるためには、ある種の「過剰」あるいは「付加物」が必要となる。そうして構成された現出物を「過剰思念」と言うこともある。

この付加物が「作用質料ないし統握意味」である。そして意味を付与することによって、感覚内容が対象の内容を有り有りと呈示することが可能になる。

フッサールは『論理学研究』の時点で、「呈示」を「類似したものによる類似したものの表象」と表現していた。類似という表現は後に撤回されることになるが、「表象」という言葉は重要になる。これがいわゆる代表象だからである。

意識の外部にあると信憑されている「実在的対象(超越的対象)」がどのようにして「表象」されるのか、意識に生じるのかという問題と重なってくる。

たとえば「(非言語的な、一般的意味をもたない)赤さ」が意味を付与されることによって、「リンゴの赤さ」という物的規定を自ら呈示ないし表象するようになるのである。

このような統握、呈示を経て、「リンゴ」が私の意識とは無関係に、外部に実在すると信憑され、構成されるようになる。赤い、丸い、つやつやした、一個の「リンゴ」が目の前に存在するということを知覚するのである。

「現実に体験しているのは現出物の現出であって、端的に現出物それ自身を体験しているわけではない。それにもかかわらず我々はその体験に留まらず、その体験を通して、実際に与えられたもの以上のものである現出物を見ている。こうしたことをフッサールは過剰思念(Mehemeinung)とも表現しているが、この「より以上」(罵享箒)という事象へ眼差しを向け変える方法が現象学的還元なのである。自然的態度においてはこうした事象はいわば素通りしてしまい、隠されたままになっている」

鈴木康文「フッサールにおける現出と身体の問題」,94P

知覚の代表象理論の難点

第一にカテゴリー的代表象の難点である。これは次回扱う。

第二に、「部分質料の総体はそれらに対応する対象契機の総体の現出を可能にするにすぎず、それらの対象的契機全体を担う統一的な事物の現出を可能にするとはいえない」という。要するに、現出物が構成される条件や過程は謎が多く、説明がまた足りていないというわけである。下へ下へと起源を掘り下げていく必要がある。

もし統一的な事物の現出がそれでも可能だというのなら、「統一的な事物の現出が質料のいかなる内部構造によって可能とされているのか」が問われなければならないという。

これが分析されるのがそれ以降の作品であり、そのひとつが『物と空間』であり、キネステーゼ意識であるといえる。もちろん次次回に関わる最大の争点は質料の内部構造、つまりノエマとは一体どういう構造かという点である。

本来的現出と非本来的現出がどのように互いに融合しながら、統一的な事物の現出が可能になっていくのか、発生的分析、動態的分析がされていくのである。

宇多浩さんによれば、1922年の『受動的総合の分析』において、フッサールは知覚を事物現出という知覚に固有の場面に即して考察することができるようになり、前期の言語論的に定位した代表象理論から解放されたという。

確かに統握を「解釈」と呼ぶように、指示論的に見えるような要素があった。実際にフッサールは、もはや統握を解釈と呼ぶことはできないと『受動的総合の分析』で述べている。

「このように、知覚作用を個々の部分志向、ないし個々の代表象の総体として考え、知覚に内在する質料を個々の部分質料の体として見る見方は、統一的な事物の現出のあり方を整合的に説明できないという問題を含んでいるように思われる。むろん、フッサール自身がこのような見方に囚われていた、というわけではない。

フッサールによれば、「現出における事物は、無数の個別的な規定性からなる単なる総体として存在しているわけではなく」、むしろそれらの規定性は、「つねに完全な統一的事物に即して考察されるにすぎない」(ibid,677)。それに応じて、知覚作用もまた、個々の部分志向が結合されることによって形成されるのではなく、それは「部分志向の直接的な融合としての端的な統一」(ibid.)を形成しており、この知覚作用の統一の中で、すでに統一的な事物が有体的な仕方で現出している。それゆえ、知覚作用は個々の部分志向からなる単なる混合、ないし単なる総体として理解されるのではなく、それ自身、すでにある種の統一性の原理を自らの内に含むものと考えられている。

だが、かりに知覚作用がそれ自身のうちにある種の統一性の原理を含んでおり、その中で、すでに統一的な事物の現出が実現しているのだとするならば、私たちは、知覚を単に代表象の混合、ないし部分志向の体として捉える見方を越えて、それら部分志向の間に成立している統一性の原理、すなわち、個々の部分志向が互いに融合しあいながら、どのようにして統一的な事物の現出を可能にするのか、ということをさらに問わなければならないだろう。フッサールは、この知覚における統一性を、部分志向どうしの間に成立する合致統一である「同一化の統一」(ibid.678)として説明しているが、この同一化については、能動的な同一化綜合との対比がなされているにすぎず、それ以上の詳細な分析はなされていない。そこで次に課題になるのは、知覚における諸々の部分志向がどのようにして統一的な知覚作用へと統合され、それによって統一的な事物の現出を可能にするのか、という問題を明らかにすることである。この問題を明らかにすることで、はじめて私たちは知覚の現象学的なあり方をより整合的に理解することができるように思われる。本書の第三章では、この問題を一九〇七年夏学期の講義「物と空間』での知覚の分析に即して検討していくことにする。」

宇多浩「知覚と志向性―-フッサール現象学における知覚理論」,26-27P「だが知覚をこうした感覚内容の意味解釈や代表象の働きとして捉える見方は,知覚のあり方を適切に記述したものではない。というのもそれらは本来,言語的な意味理解の構造を説明するのに適したモデルを知覚に適用することによってもたらされた見方であり,そのことは結果的に事物の「ありありとした現出」という,知覚に固有のあり方を覆い隠すことになったからである。ところで以上のような知覚の捉え方は,志向性に関する彼独自の考え方と密接に連関している。というのも,知覚を代表象として捉える見方の根底には,作用の対象的関係を,作用に内在する意味的な契機である質料のもつ対象指示的な機能によって説明しようとする見方(志向性の指示論的な見方)が存していたからである。」

宇多浩「知覚と志向性 フッサール現象学における知覚理論」,1376P

「さて以上の志向性概念の発展に対応して,知覚の概念も大きな転換を遂げることになる。すでに申請者は第三章で知覚が志向の統一的な体系をなしていることを明らかにしていたが,この解明にもとづいてこの志向の体系としての知覚の構造を1920年前後の講義『受動的総合の分析』での知覚理論を手がかりにしてさらに詳細に分析した。第六章で申請者はこの講義での知覚理論を検討し,そこで知覚はそのノエシスーノエマ的な総合連関の中で統一的な事物を構成する超越論的な構成能作の体系を形成していることを明らかにする。このような知覚観に到達して初めて,フッサールは知覚を事物現出という知覚に固有の場面に即して考察することができるようになり,前期の言語論的に定位した代表象理論から解放されたのである。」

宇多浩「知覚と志向性 フッサール現象学における知覚理論」,1377P

参考文献リスト

今回の参考になる文献

宇多浩「知覚と志向性―フッサール現象学における知覚理論」

主要文献

ダン・ザハヴィ「フッサールの現象学」

谷徹「これが現象学だ」

竹田青嗣「現象学入門 (NHKブックス) 」

新田義弘「現象学とは何か フッサールの後期思想を中心として (講談社学術文庫) 」

新田義弘「現象学とは何か フッサールの後期思想を中心として (講談社学術文庫) 」

斎藤慶典「フッサール 起源への哲学 (講談社選書メチエ)」

汎用文献

「哲学 雑学3分間ビジュアル図解シリーズ」

「哲学用語図鑑」

「本当にわかる哲学」

「史上最強の哲学入門」

参考論文リスト

※次回の記事と合わせたものなので、今回だけの参照ではないです

越後正俊「『論理学研究』における充実化の構造」 (URL)

梶尾悠史「知覚と解釈 フッサール現象学における統握理論をめぐって」(URL)

紀平知樹「現象とロゴス―フッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」(URL)

宮原有「フッサール初期時間論の基本概念とアポリア(1)」(URL)

宮坂和男「フッサールにおける本質直観について」(URL)

橋詰史晶「フッサール現象学における普遍性の問題」(URL)

高野孝「志向性探究の鍵としての述定フッサール『意味論についての講義1908年夏学期』における転換」(URL)

高野考「意味と時間 フッサールにおける意味の最根源への遡行」(URL)

笹岡健太「理性の目的論は意識の本質たりうるか フッサールにおける理性への意志をめぐって」(URL)

山下哲朗「カテゴリー的直観と存在への問い」

小熊正久 「フッサール現象学における表象媒体の研究-知覚・想像・画像表象に関して」(URL)

小熊正久「フッサールにおける「射映」の概念表象媒体の研究の一環として」(URL)

小熊正久「フッサールにおける像意識と想像――1912年から1918年にかけての思想の進展」

小熊正久「フッサールにおける中立性と想像の概念」(URL)

小熊正久「知覚における同一性と差異フッサール『物と空間 講義 1907』を手がかりとして 」(URL)

森村修「フッサールの「身体の現象学」(1)「身体性の現象学」試論」内的知覚について(URL)

神田大輔「フッサール現象学における「見る」ことと動機づけ 」(URL)

西尾大樹「現象学的真理論の起源、フッサールとラスクの真理概念」(URL)

染谷 昌義「知覚と知覚判断―カテゴリー的代表象説は本当にダメなのか?―」(URL)

村上直樹「意識システムの自己言及的作動と意味世界の産出」(URL)

二宮 公太郎「フッサール哲学 早わかり」(URL)

富山豊「フッサール中期志向性理論における『対象』の同一性と『ノエマ的意味における規定可能なX』」(URL)

福島裕介「フッサールにおける志向の充実化について」(URL)

鈴木康文「フッサールにおける現出と身体の問題」(URL)

鈴木康文「フッサールにおける直観の可能性について」(URL)

鈴木康文「初期フッサールにおける注意の問題」(URL)

鈴木崇志「フッサールによる, 人形の錯覚についての三つの分析」(URL)

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。