- Home

- アルフレッド・アドラー, 創造発見学

- 創造発見学第四回:「創造発見学とはなにか」

創造発見学第四回:「創造発見学とはなにか」

- 2024/5/14

- アルフレッド・アドラー, 創造発見学

- コメントを書く

Contents

はじめに

動画での解説・説明

・この記事の「概要・要約・要旨・まとめ」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

前回の記事

創造発見学第三回:「アドラー心理学と創造性」(8)アドラー心理学の技法(勇気づけ)とはなにか

※今回の記事の後半は創造性第三回の内容(1~8)を元に構成しています。出典は省略します。

創造発見学とはなにか

創造発見学という名前について

創造発見学:個々人の「問題発見」と「問題解決」に対し、主に「認識論的アプローチ」によって対処する「健全な理論、技法、及び態度」を考える学問のこと。暫定的な緩い定義、名前である。

・人間にはそれぞれの関心、つまり自分の中で「解決するべき問題(当為)」がある。

問題を解決できない時、「解決する技法や理論、素材」を求める。「実践的で生活に根ざした必要性」ゆえに、学問は必要とされると考える。空理空論だと直感的に確信できるようなものに時間を割かない。

テクニックに偏れば「創造技法」であり、創造の定義や過程の体系的な説明に偏れば「創造理論」とでもいうべきものである。その中でも創造発見学は技法と理論、さらには哲学(形而上学)さえもバランスよく取り込み、その核には「認識論的アプローチ」を置く。

・井庭崇さんの「発見の連鎖」という創造の定義が好きなので「発見」という名前を入れてみた。

創造発見学の大半は「素材集めの旅」にすぎない。もっと言ってしまえば、これらの動画シリーズのほとんどは「私が発見の連鎖にいい素材だと思ったものを紹介するだけのログ(記録、覚え書き)」である。もちろん既存の知を共有しようとする一種の講座的な内容もあるけれど、そもそも「共有すべき新たな知がなにかを共に探していく」というその過程の共有が主題である。

その中には創造理論もあれば創造技法もある。第二回の内容は特にそれが中心だった。できるだけ体系化したいと思っているが、道のりは長そうだ。しかし「認識論的アプローチ」を主軸にするという土台が定まってきたことは喜ばしい。

・私は「学問の最初の段階でよくあるような緩い思考」が重要な過程だと考える。

とりあえず関連付けて遊び、フックにひっかかったものが後で想起され、また関連付けられていく。そうしていくうちに「何か」が見えてくると期待している。緩い関連付けが終わったあとで、自らの専門性に則して厳密な思考を重ねて「専門的」な論文なり研究がスタートするのである。いわば大半は「閃く段階」、「外に開く段階」であり、「より具体的な問題を総合的、創造的に発見する段階」の学問である。内と外を反復させて、創り創られる回路を歩んでいくイメージである。

新しい知への旅

・創造発見学は「新しい知のあり方、新しい認識論」を探す旅でもある。さらには新しいだけでは不足であり、「適切な学問、認識論」というものの充足を求めているのである。

そうした知を手に入れるためには特定の学問だけに縛られないような、「越境するような緩い学問」である必要がある。いろいろな素材を吸収し、紹介する過程でそうしたものを見つけたい。ベイトソンの言葉で言えば「トランス・コンテクスチュアル」に近く、多様なコンテクスト(文脈)に物事を置いて吟味していきたい。

「発見の連鎖」や「独自性」に特化してこだわるわけでもないので厳密には創造学ではないかもしれない。

もっと適切な名前をつけるとすれば、「総合学」や「関係学」、「コンテクスト学」、より直接的に言ってしまえば「認識学」かもしれない。

しかし創造編集社という身に余る大層な名前と創造に重きを置く明確な意思を今までもってやってきたゆえに、創造という名前をはずしたくない。「創合学」もいいと思ったが、いまいち伝わりにくい。「創発学」もいいと思ったが、これだと堅い。

「新しい知」のためには「発見の連鎖」である創造が(目的ではなく)手段として不可欠である。特定の学問だけでは解決できないような問題発見がある場合、不可避的に総合的な学問が要請されるはずである。

私は「適切な認識論」を探したい。この「適切」は「健全」にニュアンスが近い。私はグレゴリー・ベイトソンの『精神の生態学』にそのヒントがたくさんあると考えている(ベイトソンは認識論に重きを置く学者である)。そしてベイトソンの認識論はむずかしく、私には容易に理解することができない。そこで、社会学や哲学、心理学といった各学問の基礎を学んでいるという側面がある。

創造発見学の目的

【問い】研究において何に価値があるとみなすのか

・創造発見学では「人間の幸福」を目的とする。

創造発見学では「人間の幸福」の手段として、どのような「認識論(思考法、認知論、思考パターン、パラダイム、エピステモロジー、ライフスタイル、性格)」が適しているのかを探すことが一番重要であると考える。そしてその認識がどのような社会的条件において生じやすいかという「社会構造」に重きを置く。遺伝など「生物的条件」も重要だが、どちらかといえば「社会関係、社会構造、社会体系」にまずは重きを置く。

少なくとも私はこのような信条をもっているし、価値づけている。もし学問を「人間の幸福」の手段として考えられない人がいるならば、この創造発見学を理解しようとする意義は薄いかもしれない。

とりわけ他人に関心がなく、個人の幸福ないし快楽だけに関心がある人は「創造発見学」ではなく、価値、啓蒙、倫理や形而上学に無関心な「創造技法(ハウツー)」や「理論」のみを学んだほうがいいのかもしれない(別のカテゴリーで扱う予定)。

【問い】何を問題と考えるかは人それぞれか

・人それぞれ「何を問題とみなし、解決したいと考えるか」という具体的な点は違うと考える。

・「その人のためになる」という抽象的な点では同じと考える。

もちろん善(ためになる)と幸福は同義ではないと考えることはできるが、しかし動機としては「自分のためになることが自分の幸福となることへとつながっている」と期待していると考えていく。

結果としてはむしろ不幸であるとしてもである。わざわざ不幸と幸福の二択があり、動機として不幸を選ぶ人はそう多くはいない。

第三者に「不幸な道」に見えたとしても、当事者は「よりましな不幸としての幸せ」を選んでいると考える。例えば引きこもりに対して多くの人は「不幸な道」を意図的に選んでいると考える。

しかし当事者にとっては外に出るほうが「不幸な道」に見え、引きこもっているほうが「よりましな不幸=相対的には幸せ」にみえるのである。そこには不満はあるだろうが、対人関係で傷つく不安は少ないからである。

もちろんだからといって、創造発見学は「よりましな不幸」を強化するような、成就するような手段を提供するに留まるかといえばそうではない。

「より適切な道」に対しても何らかの提言をしたい。適切な認識論、つまり適切な学問を体系的に確立することができれば、より適切な生き方への助力になると信じている。「よりましな不幸」を選ばざるをえないような選択状況ができるだけ起こりにくいような社会条件、認識の枠組みを考えるということである。

単なる道具の提供を目指すのではなく、物事に対する見方それ自体を変化させるような、生き方、態度、解釈の変化を促すようなものを提供したい。

メガネをかけている人がメガネを単なる道具だと思わずに体の一部と思うようなイメージである。

幸福の定義と単位について

【問い】幸福の定義や単位はどうするのか。

ここが前回のアドラー心理学の問題と関わってくる(後半で扱う)。創造発見学の価値判断の根幹に関わる問題でもある。

【問い】個人のために学問を使うのか、人類のために学問を使うのか

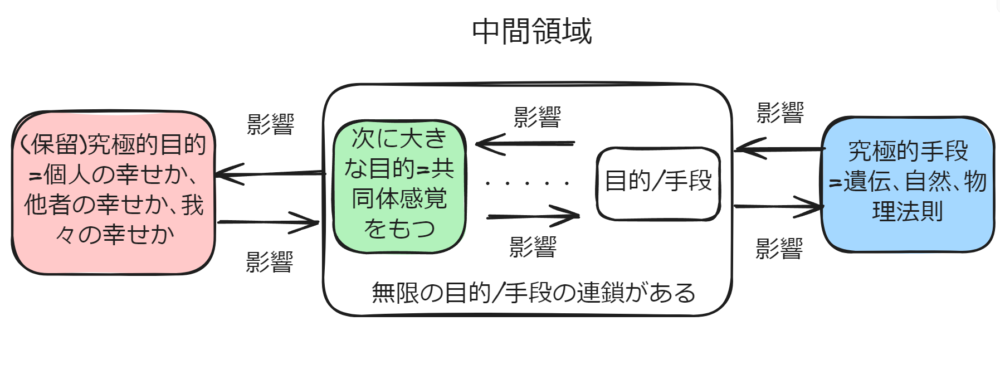

これは利己と利他、自己中心と脱自己中心などと関わってくる問題である。「私だけのためという生き方」と、「他者だけのためという生き方」、「我々のためという生き方」というベクトルが3つある。どれが適切だろうか。私だけのために生きるという利己心によって結果としては他の選択肢よりも人類が幸福に至るのか。利他心によって結果としてはむしろ不幸に至るのか。利共心によって結果としてはむしろもっと不幸に至るのか。

どの道が適切かどうか、真剣に考える必要がある。この問題は思ったよりも難しく、結果が予測しにくい問題であり、極端な話をすれば「どうとでもいえる問題(=結果論)」になりかねない。

そうした旅の道標として、今回は「なぜ創造を、発見の連鎖をするべきか」のヒントになる素材として「アドラー心理学」を選んだ。

特にアドラー心理学は「幸福とは何か」という問いの素材のひとつになりうると考えている。

【問い】:学問は人間の幸せに対してどのように貢献できるのか

なぜ我々は学問をするべきなのか。それは「人間の幸せ」のためだ、という動機を仮に置くとする。

・次に生じる問いは「人間の幸せとはなにか、どういう状態か(what)」である。その次は「どうやって幸せになることができるのか(how)」という方法であり、「どのようにして、現在不幸であるのか、幸せなのか」という現状の分析である。もちろん、「そもそも人間は幸せでいるべきなのか、どうしてか(why)」も考える必要があるのだろう。

創造発見学では特に「社会的条件がどのように認識のパターンに影響を与えているか」を重視している。

どのような現実の社会的条件が、「健全な認識」や「不健全な認識」を生み出しやすいのかを明らかにしたい。

たとえば資本主義によって競争が第一、人間はただの手段にすぎない、時は金なりといった「不健全な認識」が生まれ、そうした環境、コンテクスト(文脈)に生きる人間の多くが自分を不幸だと感じやすいと仮定する。しかし一方で、そうした社会的条件が自国の「物質的豊かさ」や「他国に侵略されない武力」、あるいは「差別からの解放」、「多様性」や「自由」を我々に与えてくれるメリットがあるとする。われわれは簡単にそれらのメリットを捨てるわけにはいかない。では、どうするか、と真剣に考えていく必要がある。それらのメリットをある程度残したまま、健全な道へと進む方法はあるのか。

我々は特定の認識に基づいて、行動を重ね、生きている。もし不適切な社会的条件があれば、不適切な認識を生み出し、不適切な行為を生み出すはずである。そうして人間は不幸になる。

そうした「社会的条件」のヒントにアドラー心理学の内容や、次回の関連付けの素材として選んだ真木悠介さんの時間の比較社会学は力になると考える。もちろん今まで社会学や哲学の動画で扱ってきたものも、そうした力の一部である。

創造発見学で主要になる三つの枠組み

what,why,how

- 創造とはなにか(what)※過程や技法を含む

- 問題発見(どういうものを問題とするのか、why)

- 問題解決(どうやって問題を解決するのか、how)

創造を純粋に定義するとすれば、「発見の連鎖」であるという井庭さんの定義が一番適切だと考える。

ただし「なぜ」創造をする必要性があるのかという目的を考える場合は違った取り組みが必要になる。それゆえに「健全な人格」という「価値」の問題が私には最も根底として、前提として重要な問題だと考える。哲学が抜けると科学は、そしてあらゆる学問は土台を喪ってしまい、地に足がつかない。

そして健全な人格は必ずしも「個人」だけではなく、「人類」全体、さらにその他の有機物・無機物を含めた文脈、より大きなシステムの中で考えるべきだと考えている。いわば「健全な世界のシステム、パーソナリティ、ライフスタイル、エピステモロジー(認識論)」という価値を考える必要がある。

究極的には個人の存続、人類の存続、そして世界の存続を目的とするというように仮設することになるだろう。

しかしより短期的には個人が幸せだと感じるという「主観的な幸福感」を重視する。

まずは具体的に「あなたが幸せにならなければ、他の人を幸せにすることは難しい」という教訓を心に留める(しかしあらゆる教訓は踏み場であり、絶対化しない)。

とはいえ、「どのようにして?」が難題である。

結果を予測する責任

また、マートンの動画で学んだように、動機(目的)と結果(機能)はできうるかぎり峻別することを心がける。

動機や目的さえ適切ならばよいと考えるのではなく、結果(機能)及びその「結果を予測する責任」を重視する。

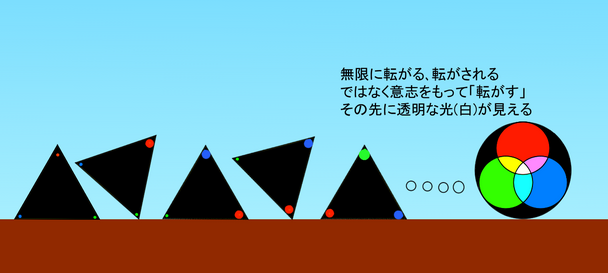

理想と現実のバランス感覚を心がける。地に足がついたまま飛ぶような、一見不可能に見えるようなことをなしとげる必要がある。あるいは足をつけ、飛び、足をつけるの反復・交替作業であり、その動態の中で二つが両立しているように見えてくるようなものである。

第二回の動画の整理

第二回の記事:【創造発見学第二回】創造性とはなにか

(1)理性と情感、論理と直観、合理と非合理、言語と非言語、意識と無意識、事実と価値、部分と全体、客観と主観、客体と主体、他者と自己、区切る世界と区切らない世界といったような、2つに分けた上でどちらかに偏りがちな、二元論的な思考手段が多くある。

(2)それら二項の「関係」を重視し、「統合」を目指す思考がある(全体論的な思考)。

(3)創造には社会的な評価が不可欠な創造と、不可欠ではない創造がある。前者では「独自性のある有用な成果」が重視されがちであり、後者では「創造的な過程、および健全な人格」が重視されがちである。

(4)新たに、社会や個人を一旦切り離して、「純粋な創造過程(創造システム)」を観察する立場もある。

目的と問題発見について

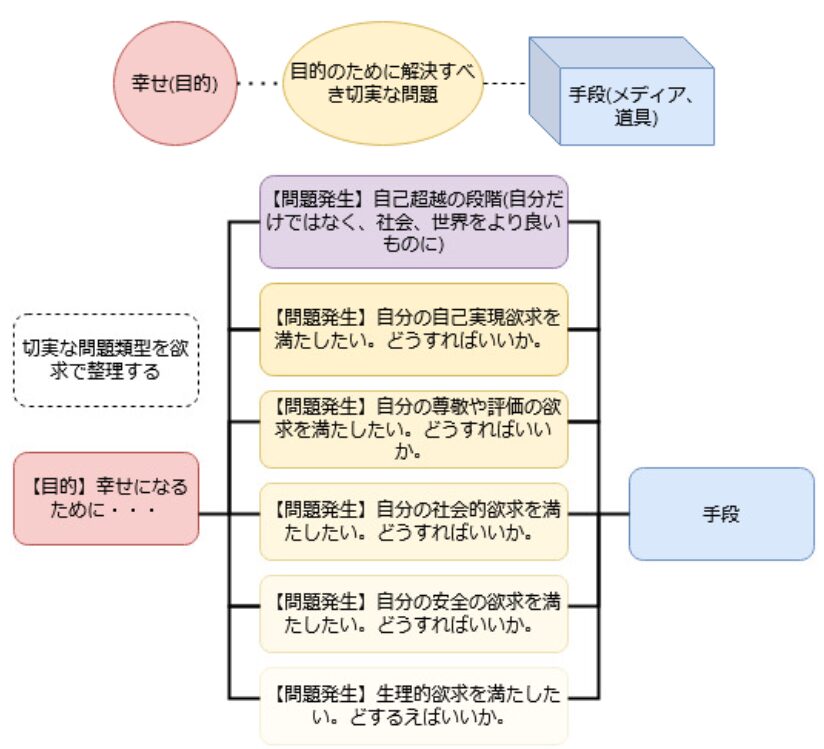

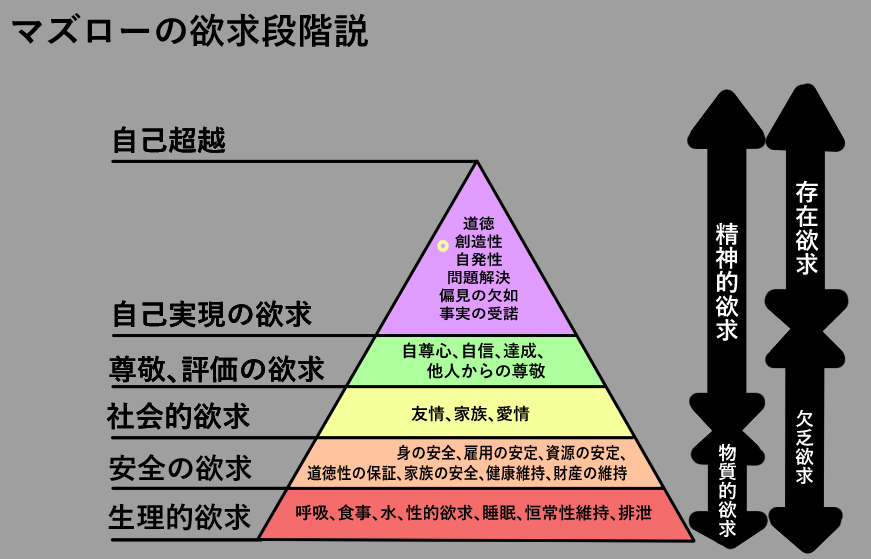

前回はマズローの欲求段階説を、切実な問題と重ねていった。問題発見をし、問題を解決したいと思うとする。そこで重要なのは「なんのために解決したいと思ったのか」という目的、動機、あるいは本能である。そしてその目的は「欲求(欲望)」となんらかの関係があると考えていく。

人間はある程度先天的に、こうした欲求をもっている。あるいは後天的に、もたざるをえないようにある程度方向づけ、強化させられている。その中でも利他的な、あるいは利共的なものが先天的かどうかが重要となってくるのだろう。

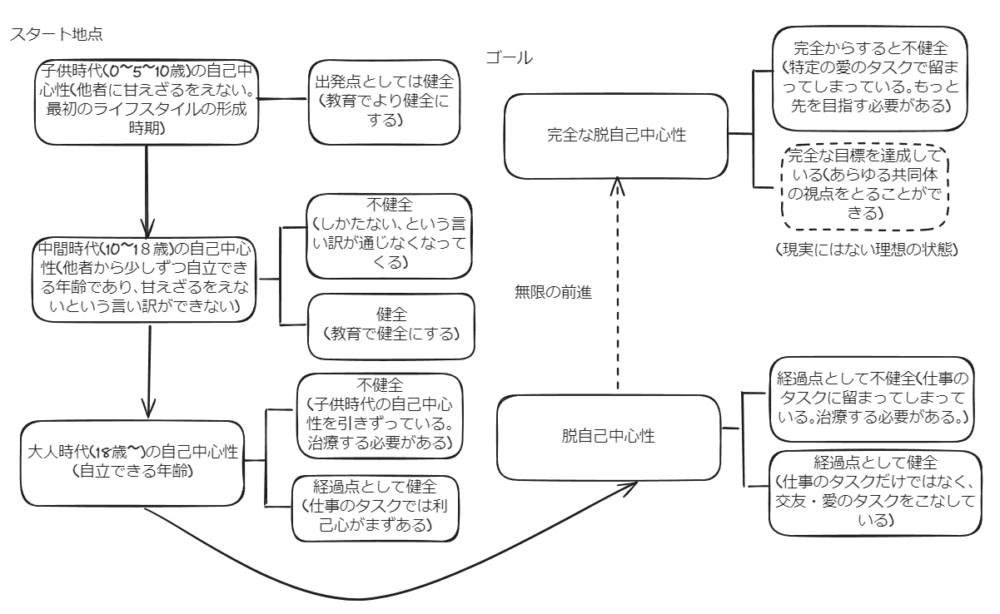

・以前整理した図

この欲求の種類についても、前回(第三回の動画)のアドラー心理学は大きなヒントを与えてくれる。

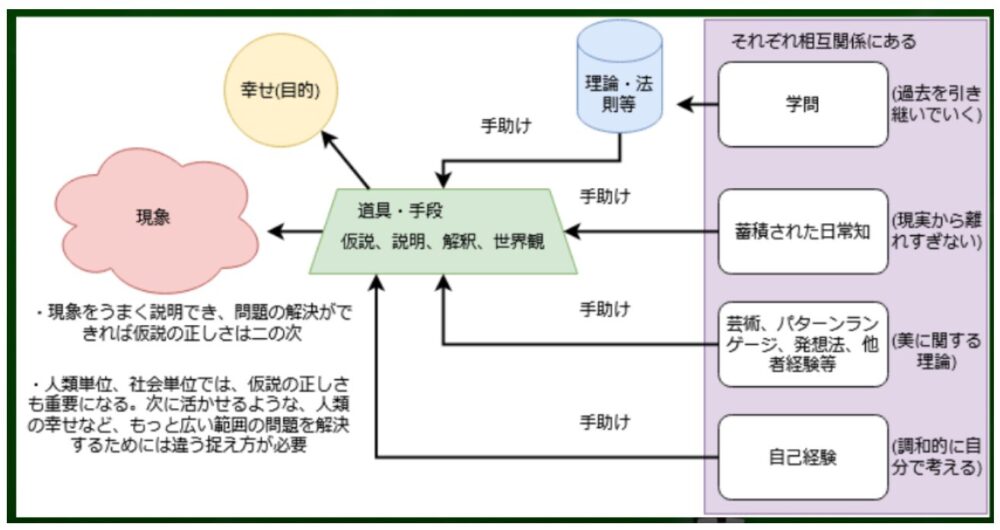

手段と問題解決について

鍵とドア

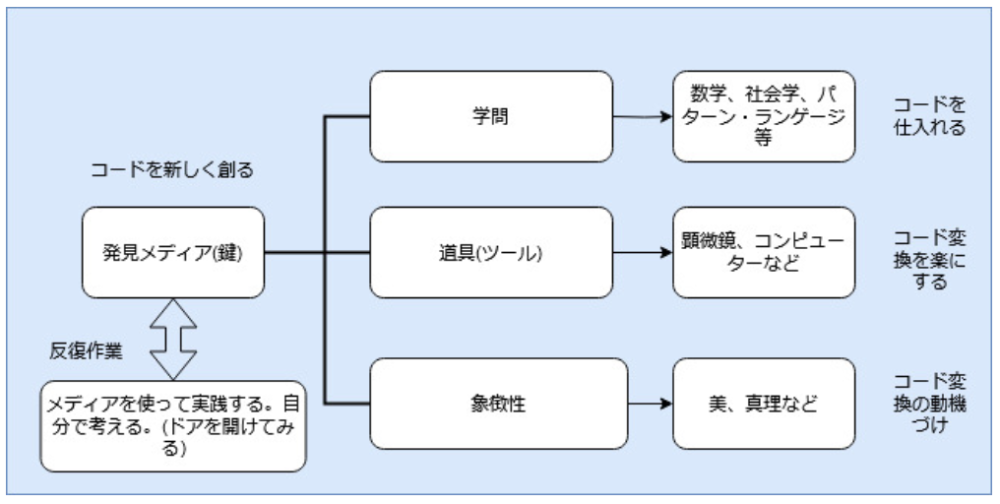

第二回の動画では問題解決の手段を「鍵」として表現し、「学問、道具、象徴性」の3つに主に分類した。

第三回の動画は「コードを仕入れる」ことと「象徴性」に関連している。コードとは端的に言えば物の考え方、要するに認識パターン、変換装置、色眼鏡である。例えば物事を「目的論的に考える」というのは一種のコードである。問題はそのコードが健全かどうか。

私は具体的な理論よりも、アドラーは「象徴性」に重きを置いていると考える。つまり「なぜ創造するべきかという動機」の問題に強くコミットしていると考える。より具体的な言葉で言えば「愛」と「自由」、そして「幸福」である。

もちろんこの象徴性は「問題発見/問題解決」とも強く関連しているものである。愛や自由につながりうると推定されるゆえに、仕入れたコードが価値があると見なされるというふうに関連付けていくことになる。

理論的には無限にありうる手段の選択から、ドアや鍵を絞っていくような指標である。また、なぜ愛や自由、幸福が他の概念と比べて優先されるのか、優遇されるのかという根拠も同時に問い詰めていく必要性がある。しかしそれは学問によって「知られる」だけではなく「生きること(実践)」によって「感じとるもの」でもある。

創造の方向について

(1)エネルギーを使う「方法」ばかりに議論が集中し、どこにエネルギーを使ったら良いかが曖昧になる。創造を支援する方法ばかりを蓄積しても、その「方向」がよくわからない。

「それは各人で勝手に考えて。科学は事実だけ考えていればいい。価値には一切関与しないし、関与しないことに徹底的に努める。」という態度もひとつのあり方かもしれない。しかし私はそんな冷静な学問や科学では満足できない。情熱(価値、哲学)も必要だと考える。そして価値に関する科学も可能だと考える。我々は従来の「事実と価値を区別しすぎる科学のあり方」を改めていく必要がある。

(2)私的欲望、私的感覚ばかりにエネルギーが使われても、それは一時的、断続的な「麻酔剤」としては有効だが、痛みが生じるシステム、枠組み事態はそのままである。

幸せだった次の日に、特に具体的な根拠がなにもないのに「ふとした瞬間に何となく死にたくなる」ような一種の躁鬱的な心のあり方である。むしろ、さらに凝り固まった不動のシステムの再生産として、いつか爆発するまで強化されていくかもしれない。

もしそのような認識論が世界を包んでいる場合、指をくわえて何も対処しないのは無責任ではないだろうか。「皆そうだから、自分には無関係、世界はそういうものだから、そうしないと世界に適応できないから」と言い訳をしていいのか。

(3)せっかく創造性を発揮するなら、この世界の歪みを解消する方向に、フレーム自体を解消する方向、パラダイムを変更する方向に発揮したい。では、どうやってか。

それを考えるのが創造発見学の主要な役目であると考える。というより私は学問全般の役目だと思っている。

経済学や法律学、自然科学等は具体的な、特定の諸問題を解決するのに忙しい。それはそれで世界に重要である。しかしそれらを結ぶ、より体系的な緩い学問も、より大きなコンテクストを考える学問も必要だろう。日本は物質的に比較的豊かな国である。そういう余裕がある国の人間こそ、世界の問題を考えるべきである。

象徴性について

以下の4つは私にとっての重要な象徴性である。いずれの問題に対処する場合も、なんらかの方向づけを与えてくれると信じている。これらの象徴性に一切関与しないような素材を扱うことは決してない。

1:私にとってこのニュートンの表現が「不幸」の概念に近い

「ちっぽけな奴。顔は青白い。僕が座る場所はない。どんな仕事ができるというのか?何の役にたつのか?失意の男。船は沈む。僕を悩ませるものがある。彼は罰せられるべきだったのだ。誰も僕を理解してくれない。僕はどうなるのか。終わらせてしまおう。泣かずにはいられない。何をしたらよいか分からない。」

※幼少期の、ラテン語への翻訳の練習のために自由連想で選ばれた文のノートらしい。(モリス・バーマン『デカルトからベイトソンへ』からの孫引き。129-130P)

2:ルソーのこの表現が「幸せ」の概念に近い

「魂が十分に堅固な地盤を見出して、完全にそこに安住し、そこに自分の全存在を集めて、過去を呼び起こす必要もなく、未来に一足飛びする必要もないような状態、時間が魂にとってなんの意味もなく、いつまでも現在が続き、しかもその持続を示さず、継起のあともなく、不安や充足の、快楽や苦痛の、欲望や恐れの感情もなく、ただわれわれの存在という感情だけがあって、その感情だけが魂の全体をみたすことができる、そういった状態があるとすれば、その状態が続くかぎりは、そこにある人は幸福な人といえる。」

(『孤独な散歩者の夢想』より)

3:ウェーバーのこの表現が「当為」の概念に近い

「われわれの認識手段が──絶対の観点からすれば──いかに取るに足らない価値しかもたず、いかに弱点だらけのものであるかを弁えるすべを心得、またそのことを日頃つねに自分に言い聞かせている者は、物事というものは必ずわれわれの経験をはみ出すものであり、それを捉えようとする理論はつねに誤謬を犯す可能性があるということを思い知らされたとしても、だからといって認識への努力そのものを放棄しようとは夢にも思わないでしょう。……君がいま初めて自分に提起されたこの課題をどう解くか、それはもっぱら君自身の問題であり、君の良心と君の知性、君の心が責任を負うべき事柄です。」

(アルフレートへの手紙から引用)

4:ベイトソンやアレグザンダーらのこの表現が「信仰」に近い

「自然界のあらゆる分野の現象に、同じ種類のプロセスを探っていくことができるのではないか、そんな神秘的な考えに、わたしはすっかり染まっておりました。結晶の構造と社会の構造とに同じ法則が支配しているかもしれない、とか、ミミズの体節の形成プロセスは溶岩から玄武岩の柱が形成されていくプロセスと比較できるかもしれない、とか。今のわたしなら、同じことをこう表現するでしょう。──ある分野での分析に役立つ知的操作が、他の分野でそのまま役立つことがある。自然の枠組み(形相)は分野ごとに違っていても、知の枠組みはすべての分野で同じである、と。」

「しかしかつての私は、そのことを神秘的な表現において信じたのです。そして、その信仰はわたしの研究にある種の威厳を与えました。ヤマウズラの羽のパターンを分析しているときでも、いま自分は自然のパターンと規則性という大問題と向かっているのだ、その答えの一かけらを摑もうとしているのだ、という意気込みを持つことができました。そればかりか、この神秘主義は、生物学で学んだこと、物理・科学の基礎コースから拾い上げた思考法をそのまま活用する自由も与えてくれた。人類学の研究に、自然科学の分野で学んだことが役に立つということを私は疑いませんでした。」

グレゴリー・ベイトソン『精神の生態学』,134P

「諸価値基準の相違は、ある一つの中心的な価値基準に訴えれば解消できると私は信じている。まったくのところ、この中心的な価値基準はすべての背後にある。それをわれわれは一者(the one)や無(the void)と呼んでもよいだろう。すべての人はこの価値基準と結びついており、自分自身の意識を目覚めさせることによって、程度の差はあっても、この価値基準と接触できる。この単一の価値基準との接触は、われわれの行為に究極の基盤を与え、創造者、芸術家、建築家としての行為に究極の基盤を与えると私は信ずる。」

長坂一郎『クリストファー・アレグザンダーの思考の軌跡』より孫引き,136p

創造発見学とアドラー心理学との関連づけ

善と幸福の違い

善とはなにか

善:徳、正義や公益という意味ではなく、「(個人にとって)有益や役立つ」という意味。

岸見一郎さんによれば、ギリシャ哲学における「善」はそのような意味で使われているという。そのため、定義的には泥棒も「善」になりうるということになる。

アドラー心理学では「行動はすべて目的をもつもの」とされている。そしてその目的は「善」にあるという点が重要になる。いわゆる「目的因」であり、これが「決定因」とみなされている。

たとえば引きこもるケースを考えた場合、「人間関係で傷つきたくない」という目的を自分の意志で決定しているという見方をとる。

トラウマや社会的条件によって因果関係的に完全に決定されているというような決定論の立場をとらず、人間の「主体性」を強調する立場をアドラーはとっている。

もちろん、傷ついた過去や学校、法律、政治や家族といった社会条件も目的の設定に「影響」を与える。しかしそれは「影響因」であり、「決定因」ではないと考える。

アドラーは人間の本性は、上記の意味で「善」であると考えている。そして悪に見えるものは、「進化の過程のしくじり」にすぎないという。

動機としては善だが、結果的には本人(あるいは人類)のためにならなかったような結果論的なケースともいえる。たとえば引きこもった結果、負のスパイラルが強化され、犯罪を起こす可能性もありうる。もちろんこの犯罪が人類の維持にプラスするかどうかも判断が難しい。

ある特定の共同体が絶滅した場合、その共同体単位にとっては「しくじりだった」ということが結果論的にいえるかもしれない。

しかし「人類全体」においてしくじるかどうかを判定することは、(究極的には)「人類全体が絶滅」したあとではじめて可能になるものなのかもしれない。だが、そんな極論、不可知論に走らず、「適切な予測をできうるかぎり試みる努力」をするべきだと考える。

幸福とはなにか

幸福:アドラー心理学では「貢献感」とほとんど同義として考えられている。

そして貢献感とは、他者への貢献によって得られる「わたしは誰かの役に立っているという主観的な感覚」を意味する。

共同体感覚:アドラー自身のシンプルな定義は「他の人の目で見て、他の人の耳で聞き、他の人の心で感じる」という感覚である。私のことだけでも、あなただけのことだけでもなく、「我々」という主語のもとで物事に関心をもつ姿勢、感覚を意味することから「社会的関心」と呼ばれることがある。

要するに自己中心的ではなく「我々」という脱自己中心的な態度で物事を捉える感覚のことである。なお、過剰な「自己犠牲」の感覚は共同体感覚ではないことに注意する必要がある。

アドラーは貢献感によってのみ人間は自分の価値を感じることができると断言している。さらにアドラーはアドラーは「勇気と幸福は共同体感覚にしか見られないもの」だと断言している。

したがって、幸福は「共同体感覚」を必要とすることになる。というより、共同体感覚と幸福感はほとんど同義といってもいいものであり、「所属感」などとも通底するものである。

この「所属感」は象徴性で引用したニュートンの「居場所がない」というワードと対照的でしっくりとくる。

「幸福は共同体感覚にしか見られないもの」であるとした場合、「自分だけの、自己中心的、自己執着的な善」だけを追求しても幸福を得られないということになる。なぜなら、共同体感覚は「他者関心」や「脱自己中心化」という概念に近いからである。

であるとすれば、「善」は「自己中心的な善」と「他者中心的な善」、さらに「我々の善」に区別することができる。これは利己、利他、利共とも分類することができる。そして「我々の善」という我々意識、つまり「共同体感覚」の中にのみ「幸福」があるといえる。

この「我々の善」における幸福を「本当の幸福」と呼ぶことができる。

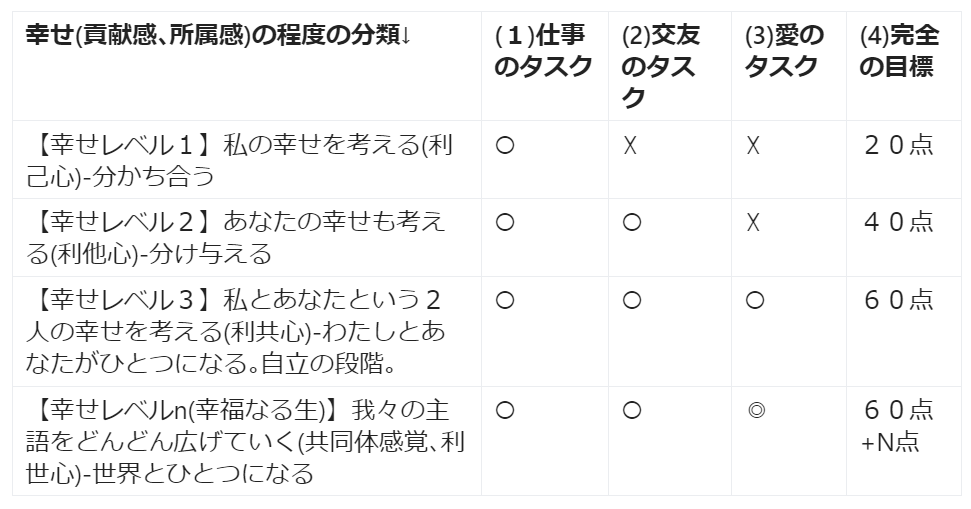

前回整理したように、「ほんとうの幸福」は幸福のレベル3やn段階に属するものである。もちろん、最初からnレベルに至ることは困難であり、出発点としては幸せレベル1以下にならざるをえない。

こうした経路として幸福を考えた前回の図がこちらである。

仕事・交友・愛のタスクをどのような「認識論」に基づいて達成すればよいのか、という問いとして捉え直すことができる。

人間の幸福の単位について

【問い】なぜ隣人を愛さなければならないのか

この問いに創造発見学はいかにして答えることができるのか。

シンプルな答えは「人間が幸福へ至る手段として必要だから」である。しかしここで重要なのはこの人間が「個人」なのか「人類」なのかである。

アドラーは「個人や集団の動きは、永遠に値する価値、人類の発展に向けた価値を創るときだけに、価値があると見なされる」と述べたり、「人類の幸福に貢献しなかった人間はどうなるか?、何も残さず消えた」と述べている。

これらは規範的な要素である。端的に「人類の幸福に価値を置かないような個人の幸福や価値はなく、実現もしない」とまとめられるような規範である。

おそらくは「快楽」と「幸福」を区別することになるのだろう。

「自分だけがいい思いをできればいい」と、自己中心的に他者に関心をもたない人生は「快楽」をもたらすかもしれない。しかしそこに「幸福」は定義上存在しないし、また「価値」ももたないのだろう。他者のことを考えずに快楽を得ることも、人間が社会的動物である以上、困難であるといえる。

たとえば「なぜ隣人を愛さなければいけないのか」という質問に対して、論理療法を提唱したエリスはアドラーとは対照的に「自分自身が生きていきやすい社会を作るのに役立つから」と明確に答えている。

隣人愛は目的ではなく、手段であり、個の幸せが最重要の位置をもつ。アドラーからすれば「隣人愛が実現している状態」は目的でもあるだろう。隣人愛は「単なる手段」として考えられていないはずである。誇張して言えば、「隣人愛的な状態が実現するために、隣人愛的な手段が必要だ」ということになる。

仮に「反隣人愛的な手段」によって「隣人愛的な状態」が逆説的に成立する場合もあると考えることもできるか。

エリスならば、もし「反隣人愛的な手段」によって「個人の幸せ」が成立するならば、それは適切であり合理的だと認めるのだろう。アドラーならば「そんな論証はありえない」となるのだろう。もちろんエリスの場合も、そんなものは仮説であり、実際には難しいと考えるのだとは思う。しかしこの問いに対して結果を精査せずに決めつけるのではなく、真摯に考える必要がある。

「個」から出発するか、「種」から出発するか

「個」から出発するか、「種」から出発するかの強調点が違うだけで結果が同じだったら議論する価値は薄い。

「自分のために、しかたなく相手のことを考えざるをえない」という事態を言い換えれば、「自分のためを考えることは相手のためを考えることを通して以外達成することはできない」ということになる。

それゆえに、結局は「相手のために自分のことを考える」という論理構成と「自分のために相手のことを考える」という論理構成は実体としては大差ない、機能等価なのではないか。

「象徴性」として「種」を強調するほうが、あるいは「信仰」するほうが「適切な結果」を導くと推定できる場合は議論する価値がある。

自分のことや具体的な他者、具体的な自然を考えて生きることと、抽象的な、永遠の先にあるような他者を考えて生きることには一種の乖離がある。両者にはメリットやデメリットがあり、いくつもの階層がある。

永遠

永遠の目からみた目的(完全な目標):アドラーが共同体感覚論で想定しているような「人類全体の理想的な共同体、進化の最終的な成就」や「人生の課題や外界との関係をすべて解決したと思える状態」などの目的のこと。

アドラー心理学の中にも「完全な目標」という抽象的な、永遠の未来の先にあるような要素と、具体的な他者というような目先にあるような要素がある。それらをどうつなげて、乗り越えていくのかが主要なテーマとなる。

個と種、具体と抽象、体と精神、物と心等々の二元論的な意識を乗り越えるような試みを模索していくのである。アドラーならば「信仰」あるいは「勇気」によって乗り越えるということになるのだろう。「他者を信じる」、あるいはその前提としての「自分を信じる」ことに重きを置く。そして教育という事前の社会的条件の改善、治療という事後の改善もバランスよくとり入れていく。

責任

さらには象徴性でウェーバーが「責任」を説いたように、アドラーもまた「責任」を重視している。

人間には未来を切り開く自由意志、能力がある。それを認める以上、自分が選択した「結果」にも責任を負う必要がある。あなたは結果をきちんと予測したのか。もちろん完全にはできないにしても、可能な限りの努力を今までしてきたのか。「やることをやってきたのか」と強く問う姿勢なのである。「やることをやらずに意志だけでなんとか幸せだと思い込む」というようなインスタントで観念的な取り組みではなく、「生きること(実践すること)」で感じていく姿勢(認識)の哲学である。

答えをひたすらに知性に求めたり、信仰に求めたりするだけではなく、「やることをやる」という点が重要だ。

ウェーバーの言葉では「自分の仕事に就き、そして『日々の欲求』に──人間関係のうえでもまた職業のうえでも──従おう」である。そのうえで「やり方」を模索する「やり方」、メタ的なやり方を重視するのである。さらにやり方のやり方のやり方・・というように抽象度や論理階系を上げていき、ほとんどの要素を包摂するような、より大きなコンテクストを探していく。ここに「より広い共同体」というアドラーの指針と通底する点が見えてくる。

アドラー流に言い換えれば、「ちゃんと人生のタスクである仕事、交友、愛のタスクをバランスよくこなそう」ということになる。

安易に新興宗教や薬、自分本位の過剰な仕事や趣味、性愛、友情への熱狂といった「救済(麻酔剤)」に頼ったりするな、留まるなといったところだろうか。

まずはちゃんと「生きろ」ということだ。アドラーなら他者を自己救済として頼ることもまた、不適切なのだというだろう。愛されようとするのではなく、まずは自分を救うのであり、自分を愛することが重要になる。救われていないものは他者を救うことはできないのである。他者を自分の幸福の手段化、物象化してはならない。

欲望について

【問い】マズローの欲求段階説とアドラーの欲求はどう接続できるのか

マズローの欲求段階説:人間の持つ主要な欲求として、生理的欲求、安全の欲求、所属と愛の欲求、承認の欲求、自己実現の欲求、という5つの欲求を挙げ、この順に下から階層をなし、この順に発達が進行し、下位の層の欲求が満たされることによって上位の層の欲求が発達していくとする説。

・以前使用した図

優越性の追求:自らの足を一歩手前に踏み出す意志であり、理想の自分を目指す行動であり、先天的な欲求であるとされている。アドラーの用語。

また、優越性の追求自体は「健康で正常な努力と成長への刺激である」とアドラーは述べている。

・アドラーによるとこの「優越性の追求(欲求)」がまず先天的にあり、その結果として「劣等感」が生じ、この劣等感を「克服しようとする欲求」が生じる。

これらはセットであり、実質的にどれも人間の本質であり、本質的な欲求であるという。

人間は大抵の場合、「完全という理想」を最初はもって追求していくが、「他の人々や物事を完全にはコントロール(制御)できない」という事実に直面する。

次に理想と現実のギャップから劣等感が生じ、苦しむようになる。それゆえに、できるだけギャップをなくそうと「克服」を試行錯誤で一歩一歩行うようになる。この克服、補償の不適切なタイプが「劣等コンプレックス」や「優越コンプレックス」である。

「親が、学校が、お金が、身長が」と「言い訳」に使う回避的な姿勢である。あるいは「あいつは学歴だけ、あいつは金だけ、私は学歴がある、お金がある」など優越感にひたって不安や苦しみを紛らわせようとする攻撃的な姿勢である。

克服の過程でさまざまな中間領域の優越という一種の「目的」が設定され、また解消され、また設定されの繰り返しのイメージである。この繰り返しの果てに「完全という理想」がある。

たとえばたくさん食べたいという欲求は一時的に解消されるかもしれないが、安全の欲求や自己実現の欲求など、より上位のさまざまな目的・理想が中間領域で生じていくのである。

・前回使用した図

承認欲求

たとえばマズローの生理的欲求が適切に満たされている状態を想定するとする。しかし現実には、飢えたり、奪われたり、病気になったりして満足しない「不完全な現実」がありうる。そのために劣等感は生じ、また克服の欲求も生じるのである。

たとえば承認欲求が完全に飽和するような事態はあまりないのだろう。さらに他人に承認欲求を求める人生は「他人の人生を生きること」につながる。だからこそアドラーは承認欲求を不適切、不健全だと考えたのである。

承認欲求の無限性は貨幣や時間の無限性と似ている。底が抜けたバケツに水を入れ続けているようなものなのかもしれない。

入れていく内に穴が広がり、さらにもっと水を必要とする。そうしてその勢いで穴が広がる。もっと水が必要になる。そうして存在感、リアリティの底が、生き生きとした底がなくなっていく。

独自性

岸見さんは「『人と違うこと』に価値を置くのではなく、『わたしであること』に価値を置くのです。それがほんとうの個性というものです。『わたしであること』を認めず、他者と自分を引き比べ、その『違い』ばかり際立たせようとするのは、他者を欺き、自分に嘘をつく生き方に他なりません。」という。

「人と違う」という独自性(新奇性)に価値を置くのではなく、「わたしであること」に価値を感じるために「創造発見学」を用いることの「健全性」について検討する必要性があるということとつながってくる。また、「独自性」と「個性」の差異についても検討する必要があるという新たな「問い」が生まれてくる。良い言葉は問いを生み出すような言葉だと誰かが言っていたが、その通りなのかもしれない。ただ受け入れるだけではなく、創っていく。

円環

アドラーの場合はどれも先天的にある程度は欲求が生じており、その根底に「幸福(共同体感覚、所属感)への欲求」というものが通底している印象がある。

とはいえ、自己受容は他者受容へ、他者受容は他者貢献へといったように、ある程度のステップは円環的ではあるけども見受けられる。

マズローの「自己超越」とはまさに「脱自己中心化」であり、それ以下の階層ではまだ「自己中心化」にある程度留まっていると言える。

もちろん自分のことばかり考えている段階から、相手のこと「も」考える段階まで幅はある。また、それぞれのマズローの階層は一段一段飽和してステップアップしていくものとは限らず、同時並行だったり、飛ばされたりすることもあると柔軟に考える。

たとえば最低限の自分の衣食住の欲求が満たされることは仕事のタスクと関連している。さらに尊敬や承認、信頼されたいと思うことはそのために自分から信頼するというベクトルへ変えさせうると考える。そうした積み重ねの中で自己実現がより他者からの協力的なコンテクストの中で健全に可能になっていくと考える。

認識論について

【問い】認識論とはなにか

認識論(エピステモロジー,認識型):グレゴリー・ベイトソンによると「個々の生物または生物の集合体がいかにしてものごとを知るのか、考えるのか、決めるのかを考察するのか」という科学的な面と「知る過程、考える過程、決める過程に必然的な限界その他の特徴を考察する」という哲学的な側面にわけられるという。

「科学の一支流と哲学の一支流が合流したもの。個々の生物または生物の集合体がいかにしてものごとを知るのか、考えるのか、決めるのかを考察するのが、その科学的な面。知る過程、考える過程、決める過程に必然的な限界その他の特徴を考察するのが、その哲学的な側面。」

グレゴリー・ベイトソン『精神と自然』,309p

ライフスタイル

ライフスタイル:アドラーによると「個人の世界観に基づいて、個人が選択する思考や行動のパターン(型)」のこと。

「行動原理」という用語とほとんど同義だと考える。主に健全なライフスタイルと不健全(病気)のライフスタイルに区別することができる。一般的な言葉で言えば「性格」である。

ライフスタイルはまさに「認識の型」であり、この認識を考察するので「認識論」であるといえる。アドラーは「個人」に絞っているような定義に見えるが、「類型」としてもライフスタイルを扱っている。これをもっと広くすれば「世界のライフスタイル、世界の性格」ということもできる。このような言い方をすると私の中では「パラダイム」という言葉と近しいものとなってくる。

もちろん、類型(理念型、典型例)はあくまでも指標であり、実際の治療については特定の個人の特定な認識やパターンを分析する必要があることを強く注意している。しかし「類型として適切な人類のライフスタイル」を考えるにあたって「ライフスタイルは分析できる」、「ライフスタイルは変えることができる」という視点は希望を与えてくれる。「我々の勇気」によって内的条件も外的条件も変革させていくことができるという希望がある。

不適切な認識論の例としての「甘やかし」

たとえばアドラーは類型的に幼少期の「甘やかし・放置・器官劣等性」の三つが主要な「不適切なライフスタイル」を形成しやすい影響因だと考えている。言い換えれば「不適切な認識論、パラダイム」を形成する「社会的条件、生物学的条件」だろう。

もちろん完全に決定する訳では無いが、不適切なライフスタイル形成の確率を上げるような要素である。個人的にはベイトソンが分裂病に遺伝が与える影響と環境が与える影響の両方を分析したことがここに関連してくると考えている。

そして重要な点は、「環境が与える影響がわからないと、遺伝が与える影響を特定しにくい」ということにある。だからこそ、社会的条件を明らかにすることは生物学者にとってさえ必要なのであるといえる。

ダブルバインド

また、ベイトソン的に言えば「ダブルバインドを形成しやすいような条件が不適切なライフスタイルを生む」ということになるのだと考える。たとえば愛しているといいながら、愛していないような行為を親が子にし続ける場合、そして子どもはそれを批判できないようなコンテクストに置かれると、子どもは不適切なライフスタイルを形成する。しかし本人にとってはそれが「生きていくための戦略であり、善である」という点が重要になる。

これはただ「劣等コンプレックス」を本人の怠惰や勇気のなさとして押し付けることができない問題であり、また親だけにも押し付けることができない、「関係」の問題だと言える。※ベイトソンに関しては創造発見学とは独立したカテゴリーで主題的に扱う予定である

より範囲を広げていけば、「生物の集合体のライフスタイル」、いわゆる「パラダイム」というものを明らかにしていく必要がある。

「不適切なライフスタイル」はいつ頃形成されるようになったのか。近現代特有のものなのか、それとも古代からあるのか。そうしたものを分析する作業が認識論である。社会構造を分析すれば社会学に近づく。私はとくに(社会学における)認識論としてルーマンの社会システム理論が役立つと考えているが、しかし理解がまだ浅く、これから学んでいく必要がある。

縦と横の認識論

たとえばアドラーの「縦の関係」というような認識パターンも参考になるだろう。縦の関係はいつ頃生まれたのか、という問いは重要になる。

縦の関係:上下関係で判断する人間関係のこと。競争関係や支配関係など。

横の関係:「同じではないけれど対等」という人間関係のこと。

いかにして他人を蹴落とすような競争意識、自然はただの物であり、支配されるべきであり、操作されるべきという対象意識は生まれたのか。その条件をアドラーよりも多角的に分析する必要がある。

どうして人間はアドラーの定義における「幸福」からみると「不幸」に見えるようなライフスタイルを創造してしまうのか。それは単なる個人の意志だけで何とかなる問題なのか。

もちろん可能なケースもあるかもしれない。「単なる個人の意志、勇気、決心、決断」の問題と考える実践的意義も認めるが、しかしそれだけでは不足だと考える。

「言い訳としての社会的条件」、「援助としての社会的条件」

社会的条件の分析、更新も重要であり、経済、文化、宗教、法律、政治とあらゆる条件がライフスタイルに影響している。「言い訳としての社会的条件」ではなく、より勇気を持ちやすくするための「援助としての社会的条件」の分析である。その前向きな姿勢が重要になる。

そして我々の日々の行為、物を売り、買い、SNSで何気ないことをつぶやくこともまた社会的条件に影響を与えているという具体的な視点、当事者(全体の一部)としての視線、責任も重要である。

もちろん、学問によって「社会を制御、コントロール、悪く言えば支配する」という極端な発想に至らないように注意する必要がある。

そもそも大きな制御は(社会が複雑すぎるために)「できない」と自覚しながら、なお適切な「援助」を模索するのである。個人の勇気というベクトルと、社会の条件というベクトルの両方をバランスよく模索する必要がある。

とりわけ操作や支配、制御ではなく「勇気や自立、自己修正をもたせるような社会的条件」が重要になるのだろう。こうした抽象論ではなく、具体的にどのように援助するのかを教育と医療以外の側面でも議論していく必要がある。

教育がうまくいけば自ずとそれ以外の分野も派生的に上手くいくと期待するだけでは足りない。また、教育単体を経済や政治といった他のコンテクストから取り出して変えることは不可能であり、より大きな全体の相互関係を考えていく必要がある。

アドラーは社会的条件を軽視しているのではなく、社会的条件を「言い訳」に用いることに警鐘をならしているのである。言い訳に使い始めると、より適切なライフスタイルへと自らを創り変えていく「意志・勇気」がくじかれてしまう。

コンテクスト

うつ病などの精神疾患でも「社会が悪い」、「遺伝が悪い」、「あなたの勇気が足りない」とどれかの要素に偏ることは好ましくない。それぞれの「関係」を明らかにすること、それぞれが協働してひとつの症状を生じさせていくと考えていく姿勢が重要である。

どれかを複数のコンテクストから切り離して独立的に考える姿勢は不健全である。「過去などない」と言ったり、「単なる決断の問題」と問題をシンプルに考えることの実践的なプラスと学問的なマイナスの両方を考える必要がある。複雑に考えると勇気が生じにくいこともある。しかし複雑に考えなければいけないコンテクストもあると考える。

生き生きとした学問

他者や社会は自分にはコントロールできないものだからときっぱりと課題を分離してしまうのも一つの手段かもしれないことを認める。

自分にできることを、具体的にできることをコツコツとしていく、もし可能ならば他者やほかの条件にもできうるかぎり参与するという日々の出来事に従事する姿勢も重要であることを認める。

しかし一方にはより全体性や複雑性に参与して、社会をコントロールできないとしても何かをしようとする姿勢も重要だと考える。

それが主に学問の役割だろう。学問は大学の教授や学生でなくとも、誰にでも開かれているのである。そうした「開かれた姿勢」を学ぶことが学問の最大の役割であり、出発点だと言える。

ウェーバーが「矛盾を乗り越えるのは不可能ごとのように思えるが、不可能ごとにアタックしないようではなにごとをもなしえない」と述べていたことを強く心に刻むべきである。しかし同時に、学問(知)単体でも変えられないものであり、「共に生きる、創る、実践するという感覚」を強く自戒する必要がある。学者はときに、実際の具体的で経験的な生活から乖離した抽象論を展開しがちである。マートンのように経験と抽象を反復しながら、その間で「生き生きとした学問」を目指す(創造発見学よりもいい名前だ)。

知への努力の責任性

また、社会的条件をよく「理解」していないと「責任」からの逃避ということにつながるとわたしは考える。たとえば法律をコントロールすることは難しいが知ることはできる。同様に、社会の構造や認識の枠組みを「理解」しようとすることはできる。これもまた難しいが、近似的、部分的にでも理解しようとする努力は必要である。

日常知から専門知まで、知っておくことで未来の結果の一部を予測することが可能になると信じる。それゆえに、「われわれのため」に、共同体感覚を伴って行動するという際に、その「健全な動機」だけではなく、「知への努力、実践する努力」が欠かせないと考える。

知への努力をしないということは「結果」に対してあまりにも無責任である。だからこそ、知への努力の素材を提供すること、今までの知の巨人たちの道標をできるだけ平易にまとめることには「意義」があると私は信じている。

次回の予定について

今回の動画で盛り込もうと思っていた真木悠介さんの『時間の比較社会学』の内容を扱おうと考えている。変更する可能性もある。

先走り的に少しだけ触れておく。

コンサマトリーな時の充実=幸せ

不幸:「虚しいという感覚」や「居場所を感じられないという感覚」、「孤立の感覚」と暫定的に定義しておく。

時間のニヒリズム:時間のニヒリズム:「個体と人類の未来に不可避の死をみるがゆえにこの生を虚しいと認識する感覚」のこと。

コンサマトリーな時の充実:真木さんの定義では「具体的な他者や自然との交響のなかで、絶対化された『自我』の牢獄が溶解している事態」である。「現時充足的な時」や「生きられる共時性」、「存在感の確かさ」、「共感性」とも表現されることがある。

【大前提】「時間のニヒリズム」は、一見理性にとっては不可避の論理的帰結のようにみえるけれども、それが特定の時間意識の型を前提としている

【問い】どのような特定の時間意識の型なのか。どのような特定の社会的背景をもって、その特定の時間意識の型は生じてきたのか。

・印象に残る象徴性の例

「…私が久しい以前から失っていたもの、すなわちわれわれに事物を単なる景物として眺めさせるのではなく等価物のない存在として信じさせるところのあの感情…」(プルースト)

「田舎の自然のただなかにあっては、われわれは自分たちのいる場所の独自性やその個性的な生活をまるで深い信仰のように信じる……。」(プルースト)

「プルーストの世界において、現在に正しい実在性を与えているのは、神ではなくて、ただ過去である。いま生きることを救うのは、すでに生きたことなのである(ジョルジュ・プーレ)

「生まれて来ぬことが最上であった。日の目を見ぬことが最上であった。いったん生まれて来てしまったからには、できるだけ早く死の門をくぐり大地の下に埋もれることだ。」(テオグニス)

「…この虫の死にざまに添わんとするときようやくにして われもまたにんげんのいのちなりしや かかるいのちのごとくなればこの世とはわが世のみにて われもおん身も ひとりのきわみの世をあいはてるべく なつかしきかな…」

(石室礼道子『天の魚』)

参考文献リスト

今回の主な文献

岸見一郎、 古賀史健「嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え」

岸見一郎、 古賀史健「嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え」

岸見一郎、 古賀史健「幸せになる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教えII」

岸見一郎、 古賀史健「幸せになる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教えII」

岩井俊憲「人生が大きく変わる アドラー心理学入門」

永藤かおる、 岩井俊憲「図解 勇気の心理学 アドラー超入門 ライト版 B5サイズ」

永藤かおる、 岩井俊憲「図解 勇気の心理学 アドラー超入門 ライト版 B5サイズ」

岸見一郎「アドラー心理学入門―よりよい人間関係のために (ベスト新書) 」

岸見一郎「アドラー心理学入門―よりよい人間関係のために (ベスト新書) 」

アルフレッド・アドラー、長谷川早苗(訳)「生きる意味―人生にとっていちばん大切なこと」

アルフレッド・アドラー、長谷川早苗(訳)「生きる意味―人生にとっていちばん大切なこと」

心理学 改訂版 (キーワードコレクション)

汎用文献

米盛裕二「アブダクション―仮説と発見の論理」

トーマス・クーン「科学革命の構造」

真木悠介「時間の比較社会学」

モリス・バーマン「デカルトからベイトソンへ ――世界の再魔術化」

モリス・バーマン「デカルトからベイトソンへ ――世界の再魔術化」

グレゴリー・ベイトソン「精神と自然: 生きた世界の認識論」

グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学へ (上) (岩波文庫 青N604-2)」

グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学へ (上) (岩波文庫 青N604-2)」

マックス・ウェーバー「社会科学と社会政策にかかわる認識の「客観性」」

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。