- Home

- エミール・デュルケーム

- 【基礎社会学第三七回(3)】エミール・デュルケムの「社会学主義」を解説

【基礎社会学第三七回(3)】エミール・デュルケムの「社会学主義」を解説

- 2024/12/17

- エミール・デュルケーム

- コメントを書く

はじめに

動画での説明

・この記事の「概要・要約」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

エミール・デュルケムとは、プロフィール

エミール・デュルケム(Émile Durkheim,1858-1917):フランスの社会学者。デュルケームと翻訳されることもある。マックス・ウェーバー、ゲオルク・ジンメルとともに社会学の創設者として扱われている。社会学の機関紙『社会学年報』(1898年)を創刊し、デュルケーム学派を形成した。甥には人類学者のマルセル・モースがいる。代表作は『社会分業論』(1893)、『社会学的方法の規準』(1895)、『自殺論』(1897)、『宗教生活の原初的形態』(1912)であり、社会学の古典となっている。

前回の記事

【基礎社会学第一回】エミール・デュルケームの「社会的事実」について

【基礎社会学第二回】エミール・デュルケームの「社会的分業」とはなにか?

【基礎社会学第三回】エミール・デュルケームの「自殺論」、「聖と俗」、「機能主義」とはなにか?意味

【基礎社会学第三六回(1)】エミール・デュルケムの社会学とはなにか、学ぶ意味や価値はあるのか

【基礎社会学第三六回(2)】エミール・デュルケムの「機械的連帯と有機的連帯の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(3)】エミール・デュルケムの「集合意識と集合表象の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(4)】エミール・デュルケムの「非契約的要素」を解説

【基礎社会学第三六回(5)】エミール・デュルケムの「拘束的分業とアノミー的分業の違い」を解説

【基礎社会学第三七回(1)】エミール・デュルケムの「社会的事実を物のように考察せよ」を解説

【基礎社会学第三七回(2)】エミール・デュルケムの「実証主義(合理主義)」を解説

【基礎社会学第三七回(3)】エミール・デュルケムの「社会学主義」を解説(現在の記事)

【基礎社会学第三七回(4)】エミール・デュルケムの「社会実在論/社会唯名論」を解説

社会の塊と社会の身体

デュルケームの「社会の魂」と「社会の身体」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

社会の塊(âme):社会の主要な存在理由をなす道徳理想のこと。潜在的な現実や社会の理想のこと。例えば自由や平等に価値があるといった特定の社会の集合意識であり、社会集団による愛着の対象とされている。

社会の身体(corps):実際に現れているような社会のこと。例えば自由や平等が理想だとされていても、実際には不自由や不平等であるという集合的な意識が生じていることがある。

デュルケムは社会の塊を個人の心的能力をはるかに超えており、単なる一個人の理性では決して理解されることがないと考えている。社会は結びついた複数の個人によって(創発的に)形成され、その力によって生命を維持していく理想の総体だとされている。

例えば自由や平等といった理想としての価値も個人の内省や理性によって直接的に導かれるものではなく、社会的な産物として理解されるべきだとされている。また、社会の身体よりも社会の魂のほうがより一層、客観的に把握することが難しいという印象を受ける。もちろん、ここでいう理想とはいかなる社会にも当てはまる普遍的な、正解のような社会の魂ではなく、あくまでも特定の社会において現実に、多く、平均的に意識され、独特に実在する理想である。

デュルケムは「社会の理想は集団によって創造されるもの」だと考えている。また、社会は理想を創造せずしては構成されえないともいう。

つまり、社会があるところにはなんらかの理想が存在するということである。そしてその理想は「発達の頂点に達している時の社会生命を描き要約している諸観念」だという。たとえば人権宣言における個人の尊重などもその一例なのだろう。デュルケムは「社会が体現する理想を否定するぐらいなら、物質的実体としての社会が消える方がマシ」とも述べており、道徳理想をとにかく重視している(創造の目的がないくらいなら創造しないほうがマシとも類推でき、個人的に示唆深いものがある)。

キーワード:「社会の魂」、「社会の身体」、「社会の理想」

「『経験のうちに示されたままの道徳的実在を客観的に観察する』という、モラリストの方法への批判に発したデュルケムの方法そのものが、批判対象とされたのである。しかし、デュルケからすれば、断じて否。彼においては、道徳は理想主義的なものとしてとらえられているのである。道徳性の第二要素である『社会集団への愛着』が意味しているのは、社会の理想への愛着であることが見逃されてはならない。社会の身体と社会の魂という対概念を用いつつ、デュルケムは、『われわれが何物にも増して愛情を寄せ、自己を愛着せしめるべきは、社会の身体にあらずして、社会の魂である』という。そして、社会の魂とは、『個人の心的能力をはるかに超えていて、単なる一個人によっては決して理解されることがなく、また、もっぱら結合された複数個人の力によってのみ形成され、生命を維持していくところの、理想の総体』と捉えられる。この理想は、モラリストの場合にみられるような、『思惟がひとり暢気にかまえて思いをめぐらすごとき、単なる内的な事物にわれわれを結びつけるもの』ではなく、社会に精気を吹き込んでいるものにほかならない(160-161頁)。社会概念の核にあたるのが理想なのである。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,71p

「『社会は理想を創造せずしては構成され得ない。これらの理想は発達の頂点に達している時の社会生命を描き要約している諸観念にほかならない』(127頁)。この辺の問題は、デュルケムの社会概念の理解にとってのみならず、社会学(の使命)観をみるためにも、きわめて重要なものである。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,74p

「第一点。社会とは、『何よりもまず、個人によって実現されるあらゆる種類の観念、信仰、感情の全体』であるが、もっとも重要なのが『社会の主要な存在理由をなす道徳理想』である。したがって、社会を意欲すること(道徳性の第二要素に対応)は、この理想を意欲することだということ。ここから、社会が体現する理想を否定するぐらいなら、物質的実体としての社会が消える方がマシ、という過激な発言もなされる。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,73p

デュルケームの危機感と社会学の使命

社会学が道徳の科学と呼ばれるのも、道徳の再建を「使命」としてデュルケムが考えているからだろう。そして道徳が近代化によって崩壊していく「危機」をデュルケムは感じていたのである。

デュルケムの立場は単なる現実をただ肯定する保守主義ではなく、社会の理想とその現実の差異に敏感になり、ときには批判するべきだという革新的な要素も内包しているといえる。こうした差異に敏感になる「社会学的センス」、ミルズでいうところの「社会学的創造力」、マンハイムでいうところの「トータリテート(全体性)」を獲得していくべきだという使命観を感じる。こうしたセンスがルーマンで言えば社会システム理論(社会学的視線)に熟知することによって得られるというわけである。

また、「革新的で批判的な思想は、たとえそれが既存の制度に挑戦し新たな制度を構想するときでさえ、社会的・歴史的な世界に根を有している」とデュルケムが述べている点は重要である。

追記(2024/12/16):デュルケムが直接的に述べているというわけではなく、クラディス(Cladis)によるデュルケム解釈であることを訂正する

生活世界をなによりも重視するシュッツの姿勢とも重なるものがある。もっといえば、フッサール的な危機意識とも重なるものがあるのだろう。いわば「物事の土台が崩れていく感覚」であり、その整備をフッサールは哲学的に整備し、シュッツやデュルケムは社会学的に、ある種の自然的態度において整備していくということになる(他者が存在するという点は自明なものとして進めていく)。

デュルケムは「社会の性質に含まれている道徳より他の道徳を欲するということは、社会を否定することであり、ひいては自己を否定する」とも述べている。

たとえばある社会では「平等」が理想であり道徳とされているのに、個人の独断的な思弁で「不平等」を理想として掲げるのは社会を否定することに繋がるのかもしれない。「理想と現実がかけ離れているから現実を批判すること」と「理想自体が批判されること」を分けて考える必要がある。ここでも「比較」が重要になるのであり、デュルケムの社会学が「比較社会学」であることを示すポイントでもある。

キーワード:「危機」と「道徳」

「デュルケムが教えてくれるのは、『革新的で批判的な思想は、たとえそれが既存の制度に挑戦し新たな制度を構想するときでさえ、社会的・歴史的な世界に根を有している(Cladis)』ということにほかならない。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,116p「レマートも、『実践的・道徳的きまじめさの感覚』の喪失という観点から、現代の社会学および知識人を批判している(Lemert)。いま求められているのは、『社会学の道徳的基礎の再生』なのである。こうした問題意識を共有しつつデュルケムの社会学理論を紹介しようとしてきたのが、本書にほかならない。問うべきは、『実践的・道徳的きまじめさの感覚』がいかに学として取り込まれたかであった。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,117p

「デュルケムの主張する道徳の科学は、潜在的な現実とズレている世論への批判的契機を保持している。この立場を理解するためには、『社会の性質に含まれている道徳より他の道徳を欲するということは、社会を否定することであり、ひいては自己を否定する』(58頁)という論点を十分にかみしめるべきである。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,73p

【コラム】ベイトソンから考える「メタファー」と「アナロジー」

アナロジーとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

アナロジー(類推、類比):一般に、異なる事物や概念の間にある類似性に基づいて、それらを比較し、関連性を見いだす思考の方法を意味する。

メタファーを利用した思考法はアナロジーの一種であり、どちらかといえば感情的・美的な効果を狙うニュアンスがある(例えば小説のように)。論理的・説明的な側面が大きい場合はアナロジー、詩的な場合はメタファー(明喩を含む)と便宜的に区別することにする。

デュルケームによるアナロジーの使用例

例えばデュルケムは社会とは単なる個人の集合ではなく、それを超えた独自の現象を持つと主張している。この点を説明するために、デュルケムは生物学的な現象を例に挙げている。

「生命という現象は、構成する要素そのものには見られないが、要素同士の相互作用によって初めて現れるように、社会もまた個人の単純な合計以上のものとして存在する」とデュルケムはアナロジーを用いている。AはBのようである、AとBには共通する関係(形式)があるといったアナロジーである。

「個々の要素が相互作用することによって単独の要素では現れない新しい特性や現象」を生物学では「創発性」という。

もちろん、身近なところでも創発的な事態は起きているだろう。たとえばチームでのサッカーや教室でのグループワーク、芸術活動などでも起きていると考えることができる。※詳細は創造発見学の動画で扱っているので参照してほしい。

デュルケムの時代に心理学では「個人表象は神経細胞の結合によって生じた創発特性であり、神経細胞に還元されるものではない」と考えられていたらしい。

重要なのはこうした「アナロジーによる説明が妥当である」とデュルケムが考えていた点にある。しかしスペンサーやコントの「社会有機体説」もまたアナロジーによる説明であるが、デュルケムはあまり肯定的に評価していない。アナロジーの中でもメタファーに近く、詩的で主観的な表現と見なしているのである。この違いを探るためにベイトソンの思考法を紹介したい。

キーワード:「アナロジー」

「デュルケムにとって、こうした説明方法はアナロジーによる正当な説明と位置づけられている。そのさい、彼は、心理学の新しい動向とのアナロジーを重視している。心的現象を説明することなく記述するにとどまる内省心理学と、心的現象を説明しはするがそれを生理的現象の付帯現象としてしまう心理生理学とにかわる、第三の新しい立場が登場しつつあったのである。この立場によれば、個人表象は神経細胞の結合によって生じた創発特性であり、神経細胞に還元されるものではない。デュルケムの立場は、これの社会学版にほかならない(『個人表象と集合表象』)。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,39p

「ポイントは、結合(assosication)ということにある。たとえば、生物細胞のうちには無機質の分子しか存在しないが、この分子が結合することによって、生命という新しい現象が生まれているではないか。『この新現象については、その萌芽ですら、結合してい諸要素のいずれのうちにもみいだすことができない』(二〇七頁)。社会と個人の関係もこれと同じではないか。これがデュルケムの主張である。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,39p

グレゴリー・ベイトソンによる「緩い思考」と「厳密な思考」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

ベイトソンは思考法を「緩い思考」と「厳密な思考」に分けて考えている。

緩い思考による作業:あやふやな基盤の上に理論を構築していく作業。例えば現在の研究題材に適用できる大胆なアナロジーを他の科学などから見つける方法。目的は類比的に「漠然とした理解」を得ることである。

ただし、「緩い表現」を意図的に使って曖昧なままにしておき、後に分析が必要であることを意識させることが必要であるという。

例えばfeel(手触り、感じ)やstuff(素)といった用語を使う。名付けることが難しい段階である「それ(it)」という言い方はさらに緩い用語であるといえる。またハンカチのトリックにもベイトソンは「緩い思考」を例えている。手からハンカチが消えるように見せるのだが、しかし実際には消えていないということを意識する必要があるという。

厳密な思考による作業:より厳密な思考を行いながら、すでにでき上がっている建築物の足場を補強する作業のこと。「ゆるい表現」をより「明確な表現」へと変えていったり、用語同士の論理関係を体系的に説明していく作業。

重要なのは、漠然とした理解を借入先の厳密に系統づけられた論法によって研ぎ澄ますことだという。たとえば生物学をアナロジーに用いるなら、きちんと生物学の体系、論理に従って説明しきるということが重要なのだろう。AはBのようだ、と曖昧なままにするのではなく、論理的に明らかにしていく作業である。

キーワード:「緩い思考」、「厳密な思考」

「ここでちょっと脱線して、私が重宝している思考と用語法のコツについてお話しておきましょう。ある漠然とした概念が現れて、それを厳密に言い固めてしまうのはまだ早いと思うとき、意味のしっかりとした用語をいきなり与えて事態を間違った方向へ持っていかないように、ある『ゆるい』表現をその概念にくっつけておくのです。そのときわたしは、できるだけ簡潔で具象的で口語的な語――一般的にいってラテン語系ではなく、土着のアングロ=サクソン語――を使います。文化の”stuff(もと・じ)”とか、文化の”bit(一片)”とか、文化の”feel(手触り、感じ)”とか言うわけです。これらの簡単なアングロ=サクソン語は、わたしには独特の響きというか『手ざわり』がありまして、それを使っている間は、それが指している概念が曖昧であり、さらに分析が必要だということを意識させられる。――まあ、ハンカチを結んでおくトリックのようなものですが、これの利点はちょっと強引にいけば、ハンカチをそのまま他の目的に使えるという点にあります。その曖昧な概念を非常に重要な緩められた思考の過程で使い続けていくことができる。自分がやっているのは『ゆるい』思考だということを意識したままで。」

グレゴリー・ベイトソン『精神の生態学』,144p「さらに言えば、進歩を遅らせないという消極的なことだけではなく、積極的にプロセスの促進を図っていくべきです。今日わたしはその方法をふたつほど提案しました。ひとつは、過去の科学を訪ねて現在の研究題材に適用できる大胆なアナロジーを見つけること、そうやって大胆な勘による『ゆるい』思考からはじめて、しだいに思考を厳密化する訓練をみずからに施すことです。もうひとつは、厳密な定式化の済んでいないところには、忘れずにハンカチを結んでおくこと。定式化を急ぐことはないけれども、いま使っている用語が試験的なものにすぎないということはいつも明らかにしておかないといけません。仮のものにすぎない言葉が、まだ知られていないことを後の研究者に見えなくするフェンスになってはならない、むしろそれらは『この先未踏の地』と書かれた標識として使われるべきです。」

グレゴリー・ベイトソン『精神の生態学』,148p

アナロジー的思考法による失敗例

ベイトソンが紹介していた失敗例を一つ紹介する。

ベイトソンは「エートス」(集団に特有の価値観や信念、行動様式)と文化構造」の関係を「河と土手」にたとえたという。

河は土手を築き、土手は河を導く相互関係はエートスと文化構造の相互関係と同じではないか、という緩い思考である。

ベイトソンの失敗は「比較の抽象のレベルを間違えたこと」だという。土手や河よりもエートスや構造のほうが論理階型がひとつ高い、つまり抽象度のレベルがひとつ高いということである。

アナロジーを行うためには論理階型のレベルも同じではなければならないとベイトソンはいう。たとえば「眼の前のりんご」と「果物」を比較すると言われて、なにかズレてるなと思わないだろうか。比較するなら「そこにあるみかん」など、抽象度が同じもののほうがしっくりくる気がする。論理階型理論(タイプ理論)については別の動画で扱っているのでぜひ参照してほしい。

抽象のレベルを間違えた結果、ベイトソンは「文化構造やエートスが河や土手のように実在すると信じてしまった」という。これはホワイトヘッドでいうところの「具体性置き違えの誤謬」である。

デュルケムが抽象レベルを間違えていたかどうかはすこし悩ましいところである。「個人と社会の関係」を「細胞と生命」の関係で説明するアナロジーは正しいのか。個人というのは細胞よりも抽象度が高いのかどうか。いずれにせよ「緩い理解」は可能になるが、しかし緩い理解であるということを自覚する必要があるのだろう。まるで細胞を観察できるように個人を観察できるわけではないからである。

「河は土手を築き、土手は河を導く。エートスは文化構造を築き上げ、文化構造に導かれる。フィジカルな世界に類比を求めた点は、観察データの分析のために生物の世界を覗いたときと同じですが、今度は自分で作り出した概念を分析する目的で、それをやることになったわけです。これはいただけません。もちろん、自分が生み出した考えを整理するために、物理学の次元の理論を持ち出すのは、適切なことだと思います。やってはいけないのは、抽象のレベルを間違えること。思考の題材を理解するのに、他の分野での題材の分析の方法を参照するのは良い。しかし自分の内側から出してきた概念を理解するときには、類比の相手も同等の抽象レベルに求めなくてはいけません。それなのにわたしは、河と土手との比喩が気に入ったあまり、その類比を本気で推し進めてしまったのです。」

グレゴリー・ベイトソン『精神の生態学』,144p

デュルケムの緩い思考と厳密な思考

こうした文脈で「社会は物のように存在する」というデュルケムの言葉を見ていくと見えてくるものがあるのだろう。

例えば社会は物よりも抽象度が高く、アナロジーとしては適切ではない。しかし物のように存在しているのではないか、と緩い理解をしていく姿勢は有用でありうる。

厳密な思考をしていく過程において、「やっぱり抽象度が違うから別の用語に置き換えよう」としていけばいいのである。

アナロジーはある種の帰納でも演繹でもない、アブダクション的、閃き的な有用性をもっているといえる。「社会は物のように存在する」といっただけではスペンサーらと同様に詩的で主観的なメタファー(暗喩というより明喩だが)に留まっているにすぎない。閃きの後に帰納をしたり、演繹をしたり、また帰納に戻ったり、と論理的な作業を反復させていくのである。

デュルケムの厳密な思考として、たとえば「客観性」が挙げられる。

「ある社会的事実の客観性」と「ある物の客観性」は抽象度が同じであると言える。なぜなら、どちらも「目に見える」という意味で共通しているからである。例えば自殺の統計は目に見え、眼の前の石も目に見える。どちらの目に見えるという意味で、その抽象度において同じような性質をもっている。より抽象的な関係が同じだとして、ではより具体的な違いはどこにあるのか、どういった手法によって可視化が可能になるのかといった理論化がその後に行われていく。

デュルケムは「物のように存在しているのではないか」、「社会とは物ではないか」という緩い思考から出発して、「物そのものではないが、物のある抽象的な側面、目に見える側面という意味では同じである」というより厳密な思考に着地していったと想定してみると面白い。

さらに、何が社会的実在なのかはその社会ごとによって異なるというような相対性をも考慮していくような厳密な思考へと進んでいくことになる。「緩い思考から厳密な思考へ、厳密な思考から緩い思考へと、その反復によって科学というものは発展していく」とベイトソンはいう。

「実際、学問というものは、こんなふうに二種類の思考の間を揺れながら進んでいくものではないでしょうか。…まず『ゆるい』思考があり、あやふやな基盤の上に理論を構築していく作業がある。つぎにより厳密な思考を行いながら、すでにでき上がっている建築物の足場を補強するプロセスがくる。…また、学問の進展プロセスでは、最初に『ゆるい』思考を始めた人間と、それを厳密化していく人間が別だという点も違っています。」

グレゴリー・ベイトソン『精神の生態学』,147p

社会学主義

「コントの社会学主義」と「デュルケームの社会主義」の違いとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

コントは社会学を、最後に発達する科学であり、「全ての科学の中で最も重要で複雑な科学」であるとみなしていたという。

いわゆる「社会学主義」の立場であるが、デュルケムも同じように考えていたのか。

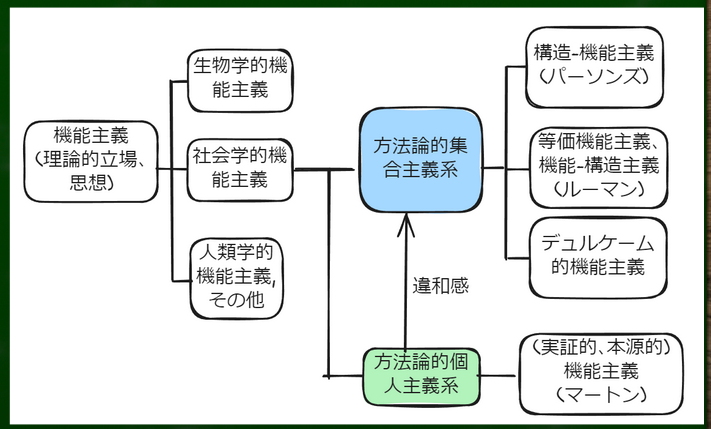

社会学主義(英:sociologism 仏:sociologisme):①コント的な方法論的立場:社会学が他の学問分野に優越し、あらゆる現象を社会学的な視点で解釈しようとする立場や傾向のこと。なぜならほかの学問は部分しか扱わない(例えば経済学は経済を、法学は法律を扱う)が、社会学は全体を扱うからである。②デュルケム的な方法論的立場:・社会は個人に還元できない複雑な対象であるというニュアンスでも用いられる。「社会学小辞典」によればデュルケムの立場をふつうは意味しているとされ、「社会現象を生物学的・地理学的とりわけ心理学的要因とは区別された社会学的要因(個人意識に外在する社会的事実、集合表象など)によって説明しようとする立場」と定義されている。

キーワード:「社会学主義」

「コントの《三段階の法則》は、世界を理解しようとする人間の努力が、神学的段階から形而上学的段階、実証主義的段階を経てきたと主張する。神学的段階では、宗教的理念や、社会が造物主の意思の表れであるという信念が、人々の思考を導いていた。Renaissance時代のほぼ最初期に到来する形而上学的段階では、社会は、超自然的な観点からではなく、自然的観点から見られるようになる。コペルニクスやガリレオ、ニュートンによる発見や研究業績が先駆けとなった実証主義的段階は、社会的世界への科学的技法の適応を促進した。コントは、このような見解を保持しながら、社会学を――物理学から科学、生物学のあとを受け手――最後に発達する科学であるが、すべての科学の中で最も重要な、また複雑な科学であるとみなしていた。」

アンソニー・ギデンズ「社会学」,26p「ふつうはデュルケムおよびデュルケム学派の方法論的立場をいう。社会現象を生物学的・地理学的とりわけ心理学的要因とは区別された社会学的要因(個人意識に外在する社会的事実、集合表象など)によって説明しようとする立場である。この立場は、とくに社会学における方法論的個人主義をしりぞけ、同時に社会現象の万般にわたる綜合社会学的な観点を用意して、社会学固有の社会現象の内在的理解の発展に貢献したものの、歴史的変動過程の把握や人間主体の社会への働きかけの認識に弱さがある。」

「社会学小辞典」,249p「デュルケムの理論は社会が個人に還元できないことを説く。それは社会学主義と呼ばれる立場である。社会学主義はフランス社会学を中心に大きな力をもつことになった。この流れの中で彫琢されてきた用語は、構造の概念である。構造の概念は、フランスを中心とする構造主義のなかでさらに深められた。だが社会学の歴史のなかで、過程の概念が次第に構造概念と対抗するかたちで登場してきた。ジンメルは過程を焦点とした社会学者の先駆者であるが、そのほかにも現象学的社会学、シンボリック相互作用理論、エスノメソドロジーなどは社会を構造としてより過程としてみる視角を重視する。現代社会学の出発点における個人と社会の二分法は、こうして過程と構造の二分法へと置き換えられてきたのである。さらに、N.ルーマンの社会システム論など、現代の社会学理論がめざすのは、静態的な構造と流動的な過程の二分法を乗り越えてよりダイナミックな社会理論を構想することである。」

『クロニクル社会学』,34p

デュルケームにおけるコント的要素

佐藤俊樹さんによれば、デュルケムには「社会学だけが対象を十分に説明できる事が先取りされている」側面があるという。具体的な先取りについては『自殺論』の動画で扱う。

要するに、コント的な意味での社会学主義をデュルケムにも感じるということである。たとえば自殺というものをデュルケムは「社会的事実」であるとし、心理学や経済学では自殺という現象を説明できないとみなしている。佐藤さんの言葉で言えば「社会学の視線もまた社会の産物なのではないか、という疑いが停止してしまっている」という。

「社会学の視線もまた社会の産物なのではないか」という反省的な視線は、ルーマンでいえば「二次観察」に関連するものであり、「自己飲み込み構造」への自覚に関連している。

何を「社会的事実」とみなすのか、どういう区別を用いて正常/病理が判断されているのか、そうした反省的な、認識論的な態度が重要になる。「社会学のみが社会的事実を説明できる」という態度や、「社会は実在する」という態度もまた、反省の対象となるのだろう。

すこし話は違うが、宮台真司さんが社会学(社会システム理論)を「串」として表現していたことを思い出す。他の経済学、物理学は「団子」である。社会学だけでは単なる串であり、特権的な立場にあるわけではなく、団子にも習熟しなければならないという考えもできる。

ここで重要なのは社会学は「社会学の視線もまた社会の産物なのではないか」という反省的な視線をもたらす役割こそが社会学にあり、その視線を理論的に説明しているのがルーマンの社会システム理論ではないかという点である。

キーワード:「先取り」、「社会学の視線」

「社会学だけが対象を十分に説明できる事が先取りされているのだ。デュルケームがコントに近づくのは、そんな瞬間である。社会学は社会を観察する学として、特権的な正しさをもつ。彼の実証とコントの実証主義はそこで地続きとなっている。」

佐藤俊樹『社会学の方法』,110p

「デュルケームの議論はコントよりはるかに洗練されているが、やはり社会学者の特権的な正しさを前提にしていた。データと対話する柔軟さをもっていたし、説明変数の重なりを選り分ける作業の必要性も理解していたが、あらかじめ想定した原因まで到達すれば、それ以上は検討する必要はない。そういう考え方をしていた。そこで見いだされた『社会』は、現代の社会学からみれば、かなり異様なものだ。集合体として実在し、必ず特定の結果を生み出す。物理的には目に見えないが、社会学の視線の下ではその挙動を確定的に知りうるという意味では、それこそ『モノのように(a la chose)』目に見える何か。それがデュルケームの考える社会だった。」

佐藤俊樹『社会学の方法』,110p

デュルケームにおける思考の変遷

もっとも、佐藤さんによるとデュルケムの考え方は時代によって変化していったそうだ。先ほど、『社会学的方法の規準』の二版で、一版の内容が誤解されていることに困っているデュルケムをとりあげた。

しかし佐藤さんは「例えば『社会学的方法の基準』第二版序文や『宗教生活の原初形態』では、ジンメルやウェーバーの考え方に近づく」と説明している。もしかしたら、デュルケムは社会学を大学で教える価値があると知らしめるために「盛った」と考えると個人的にはしっくりくる。パーソンズにもそういう面があった(パーソンズの時代、経済学と比べて社会学は不遇であり、異常なほど自然科学との類推を強調した)。

つまり、もともと考えていたものが誤解されたというよりも、「修正」されたというニュアンスなのだろう。あくまでも物というのは比喩であり、社会の実在そのものを捉えることはできず、相対的な認識が可能になるにすぎないという意味合いが強調されていったのだろう。

社会学の特権的、絶対的な立場が徐々に相対的なニュアンスに変わっていったということになる。このあたりの違いを理解することはなかなか難しい。

キーワード:「限定された知」

「彼自身の立場からすれば、彼の方法と目的論的機能主義は全くちがう。彼は目的論という形での超因果性は認めなかった。けれども、ジンメルやウェーバー以降の、社会学を『限定された知』だとする立場からは、この二つはよく似ている。どちらも、特定の種類の因果関係だけに注目すればよいとし、簡単に書き直せるだろう。それは、彼が本当は機能主義者だからではない。ジンメルやウェーバー以降の社会学からは、彼の方法と目的論的機能主義が等価に見えるからである。そこに、十九世紀と二十世紀の大きな不連続がある。その点でいえば、デュルケームは十九世紀社会学の最後の一人であり、彼の『科学』は科学自身に対する懐疑や反省をもたない科学であった。わかりやすくいえば、デュルケームは自然科学と社会科学のちがいに自覚的だったが、自然科学と同じくらい強力な社会科学ができると考えていた。社会科学に内在する限定性がちがいをもたらすとは考えなかった。」

佐藤俊樹『社会学の方法』,114p「正確にいえば、著作の時期によってこれもある程度移り変わる。例えば『社会学的方法の基準』第二版序文や『宗教生活の原初形態』では、ジンメルやウェーバーの考え方に近づく。十九世紀から20世紀社会学へ、彼自身も移行しつつあったのだろう。けれども、全体としてみれば、デュルケームにおいて、社会学の観察は当事者に対して絶対的な優位におかれている。『宗教生活の原初的形態』の序章のように、因果律事態を社会的なものだとする場合でさえ、因果律を社会的なものだとする社会学の視線もまた社会の産物ではないか、とは考えない。社会学の視線もまた社会の産物ではないか、とは考えない。」

佐藤俊樹『社会学の方法』,110-111p

社会学の視線もまた社会の産物ではないか

「社会学の視線もまた社会の産物ではないか」という問いは、底が抜けるような感覚を呼び起こし、不安を感じさせる。もしデュルケムがそれを主張していたなら、大学で社会学が学問として根付くことを妨げたかもしれない。

「これから私は科学の授業をするが、この科学というものは客観的なものを捉えきれるような万能なものではない」と教授にいわれたらどう思うか。当時は「核爆発や環境破壊といった科学の暴走」を経験する前であり、哲学的、反省的な疑念よりも、客観性を疑わない実際的な科学が求められていたのだろう。戦争が迫っており、社会や自然を制御し、生活を向上させる実用的な成果こそが重視されていたからだ。

「社会の外に出て社会を捉えることができない」のであり、社会そのものを我々はどうやっても捉えられないという、現象学的な科学への不信を「社会学の視線もまた社会の産物ではないか」に私は感じるというわけである。

マンハイムで言えば「イデオロギーに規定されていることを自覚するべきだ」という話になるだろうが、「イデオロギーに規定されている」という考えもまたイデオロギーに規定されているわけである。結局は、いろいろな視野(イデオロギー)を考慮して、視野を広げましょうという限界内での妥協や反省、批判(相関主義)が強調されることになるのだろう。

【基礎社会学第三十一回】カール・マンハイムの「イデオロギー」とはなにか

「『宗教生活の原初的形態』の序章のように、因果律事態を社会的なものだとする場合でさえ、因果律を社会的なものだとする社会学の視線もまた社会の産物ではないか、とは考えない。社会学の視線もまた社会の産物ではないか、とは考えない。あるいは、もしかすると彼も本当はそんな疑いをもったかもしれない。仮にそうだったとしても、その懐疑をデュルケームは停止できた。疑いを封印して、自らが提唱した『科学』的方法で分析を進めることができた。」

佐藤俊樹『社会学の方法』,111p

社会の存在論、生成論、変動論

ルーマンの場合は「とりあえず社会(社会システム)というものがあり、それがどうやって生成されたのかは問わないことにしている」というニュアンスがある。現象学的な根源への問いを意識的に避けている印象を受ける(その点でシュッツと重なる)。パーソンズの場合も「とりあえず共有された規範があり、それがどうやって生成されたのかは問わないことにしている」というニュアンスがある。

いわば社会というものは我々に与えられているものであり、一番最初の社会がどうやってできたのかは知ることができないというわけである。

社会はどうやって生成されたのかについては沈黙するしかないとして、「社会とはなにか」、「どのように社会は変動していくか」にはさすがに沈黙するわけにはいかないだろう。

佐藤さんは「社会は人間あるいは行為の集まりなのか、それとも独自の自己組織的な何かなのか。もっと簡単にいえば、社会は主語にならないものなのか、それとも主語になるのか。そこが曖昧に曖昧にされやすいのだ。社会学を学び始めるときには、多くの人がここにひっかかるが、専門的な研究者になっていくなかで次第に忘れていく」と説明している。

「社会は主語にならないものなのか、主語になるものなのか」という問いはかなり難しい。ルーマンの動画で扱っていく内容でもある。

佐藤さんによればウェーバーはこうした問いに距離を置いたという。たしかにウェーバーが社会とはなにかについて厳密に語っているのを見たことがないかもしれない。社会的行為があくまでも社会学の対象であり、「社会的行為の相互作用の全体」がなにものかについてはあまり積極的に語っていない印象がある。マートンも積極的に語らず、ほとんど所与として、理論的な定義も曖昧なまま「社会体系(社会システム)」や「構造」という言葉を使う。

ジンメルの場合は「形式と形式がうみだす特性を同じものだとしない」と回答し、パーソンズはジンメルのその二つを積極的に混同していったという。

こうした問題を初学者がいきなり考えることはむずかしく、この動画でも扱いきれない。しかし、心の底に残しておくべき問いだろう。

デュルケム的な意味の社会学主義は「社会が個人に還元できないことと考える立場」を意味していた。

桜井洋さんは「現代社会学の概念で言えば、社会的事実の概念が表現しているのは、社会システムはパーソナリティー・システムとは区別される相互作用の独自の秩序である」と述べている。

要するに、デュルケムの社会に対する考え方は社会システム理論の先駆けだったというわけである。

前回の動画で社会学のタイプをデュルケム、ジンメル、ウェーバータイプに分けたが、デュルケムの系列ではパーソンズやルーマンが扱う「社会システム理論」が特に重要になっていくというわけである。これはマートンの動画において機能主義のタイプ分けで学んだことでもある。

以前使用した図で言えば、デュルケムの立場は「方法論的集合主義」に近い。

社会とはなにかについての問いを回避していき、かつ機能主義をより実証的に利用するとマートンのような「方法論的個人主義」に近づく。※両者の区別は後半で扱う。

【基礎社会学第三十五回】ロバート・K・マートンの実証的機能分析とはなにか

「デュルケームと同い年の実在は、そこで停まれなかった。だから、ジンメルの分析はつねに断片的で、随想的になってしまう。ウェーバーもそこで停まれなかったが、一時的に棚上げするやり方をうまく見つけた。それゆえ、ウェーバーは比較社会学の体系的な実証分析を展開できたが、方法を主題的にあつかう論考は途中で打ち切られる。」

佐藤俊樹『社会学の方法』,111p

参考文献リスト

今回の主な文献

エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)

エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)

エミール・デュルケム「社会学的方法の規準 (講談社学術文庫 2501)」

エミール・デュルケム「社会学的方法の規準 (講談社学術文庫 2501)」

汎用文献

佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」

大澤真幸「社会学史」

新睦人「社会学のあゆみ」

本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる

アンソニー・ギデンズ「社会学」

社会学

社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)

クロニクル社会学

社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像

参考論文

・奥村隆「ジンメルのアンビヴァレンツ」(2008)(URL)

・奥村隆「距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──」(2012)[URL]

・野中 亮「『宗教生活の原初形態』における「俗」の位置――デュルケーム宗教社会学の動学化のために――」(1997)[URL]

・米川茂信「アノミーの規範分析: デュルケム・アノミー概念のマートン・アノミー概念における継受と展開」(1983)[URL]

・村田裕志「社会学的機能主義系 「社会システム論」 の視角 (I)」(2008)[URL]

・盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」(2005)[URL]

・江原由美子「『ジェンダーの社会学』と理論形成」(2006)[URL]

・赤坂真人「社会システム論の系譜(Ⅲ)──ヘンダーソンとパーソンズ;科学方法論をめぐって──」(1994)[URL]

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。