- Home

- エミール・デュルケーム

- 【基礎社会学第三七回(1)】エミール・デュルケムの「社会的事実を物のように考察せよ」を解説

【基礎社会学第三七回(1)】エミール・デュルケムの「社会的事実を物のように考察せよ」を解説

- 2024/12/17

- エミール・デュルケーム

- コメントを書く

Contents

はじめに

動画での説明

・この記事の「概要・要約」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

エミール・デュルケムとは、プロフィール

エミール・デュルケム(Émile Durkheim,1858-1917):フランスの社会学者。デュルケームと翻訳されることもある。マックス・ウェーバー、ゲオルク・ジンメルとともに社会学の創設者として扱われている。社会学の機関紙『社会学年報』(1898年)を創刊し、デュルケーム学派を形成した。甥には人類学者のマルセル・モースがいる。代表作は『社会分業論』(1893)、『社会学的方法の規準』(1895)、『自殺論』(1897)、『宗教生活の原初的形態』(1912)であり、社会学の古典となっている。

前回の記事

【基礎社会学第一回】エミール・デュルケームの「社会的事実」について

【基礎社会学第二回】エミール・デュルケームの「社会的分業」とはなにか?

【基礎社会学第三回】エミール・デュルケームの「自殺論」、「聖と俗」、「機能主義」とはなにか?意味

【基礎社会学第三六回(1)】エミール・デュルケムの社会学とはなにか、学ぶ意味や価値はあるのか

【基礎社会学第三六回(2)】エミール・デュルケムの「機械的連帯と有機的連帯の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(3)】エミール・デュルケムの「集合意識と集合表象の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(4)】エミール・デュルケムの「非契約的要素」を解説

【基礎社会学第三六回(5)】エミール・デュルケムの「拘束的分業とアノミー的分業の違い」を解説

【基礎社会学第三七回(1)】エミール・デュルケムの「社会的事実を物のように考察せよ」を解説(現在の記事)

【基礎社会学第三七回(2)】エミール・デュルケムの「実証主義(合理主義)」を解説

【基礎社会学第三七回(3)】エミール・デュルケムの「社会学主義」を解説

【基礎社会学第三七回(4)】エミール・デュルケムの「社会実在論/社会唯名論」を解説

はじめに

デュルケムを再度扱う理由は、最初期の動画のボリュームの薄さを補完するためである。また、社会学の入口であるデュルケムの社会学を「面白い」と思わせられなければ、「社会学を学びたい」という動機が生じないのではないか、という危機感によるものである。

詳細な理由は前回の動画で扱ったので省略する。

第一回は『社会分業論』、第二回は『社会学的方法の規準』、第三回は『自殺論』、第四回は『宗教生活の原初的形態』の著作を主に取り扱う(時系列順)。今回は第二回目である。

※なお、デュルケム以外の記事を再度練り直して独立的に扱っていく予定は今のところない(ただし、ジンメルは別の目的でシリーズとして扱う予定がある)。

「社会的事実」とは

デュルケームにおける「社会的事実」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

社会的事実(仏:faits sociaux):個人に対して、外部から強制力をもって拘束する集合的な現象のこと。

デュルケムの定義では「行動、思考および感覚の諸様式から成っていて、個人に対しては外在し、かつ個人のうえにいやおうなく影響を課することのできる一種の強制力をもっているもの」である。

デュルケムは「科学は独自の分析対象を用いなければ、他の科学との区別が難しい」と考えてる。もし社会学が社会学固有の対象を見いだせないのなら、そもそも社会学(社会科学)は成立しないというわけである。

この独自の対象は社会学を社会学たらしめるものとして「社会的なもの」とも一般に表現されることがある。

キーワード:「社会的事実」

「社会学の対象は社会的事実である。とはいえ、社会的という言葉が、既存の諸科学の対象となっている諸事実とは異なった、新種の諸事実を指し示してはじめて、社会学固有の対象が確保される。『方法の基準』第一章がこの議論にあてられているが、そこでは、社会的事実は次のように定義されている。『行動、思考および感覚の諸様式から成っていて、個人に対しては外在し、かつ個人のうえにいやおうなく影響を課することのできる一種の強制力をもっている。したがって、それらの事実は、表象および行為から成っているという理由からして有機体的現象とは混同されえないし、もっぱら個人意識の内部に、また個人意識によって存在している心的現象とも混同されえない。』(『社会学的方法の基準』54頁)、と。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,34p「個人に対して、外部から強制力をもって束縛する集合的な現象のことを『社会的事実(faits sociaux)』と言います。集合的な規範、思考、習慣、法則のようなものが社会的事実です。」

大澤真幸『社会学史』,236p

他の科学の対象との相違点

デュルケムは「社会的なもの」に相当する概念が「社会的事実」であると考えている。

では、この社会的事実なるものは他の科学の対象といかなる点で異なるのだろうか。たとえば物理学や心理学とはどういう点で異なるのかという差異を説明できなければならない。

まず、「行動、思考および感覚の諸様式からなる」という説明が重要になる。

物理学はたとえば岩石を対象とする。しかし岩石が行動したり、感覚したり、表現するとは(基本的に)思えない。したがって、物理学と社会学の対象は区別することができる。

では心理学ならば行動や思考、感覚、いわゆる「心的現象」を扱うので社会学と区別できないのではないか、という疑問が生じる。

しかし、デュルケムは「個人に対しては外在する」と述べている。つまり、ある孤立した個人の頭の中や、その行動、その表現だけを対象とするものではないということになる。したがって、心理学と社会学は区別できる。

デュルケームにおける社会の「外在性」と「拘束性」とは

では、いったい「個人に対して外在する」や「個人に対して拘束する」とはどういう意味なのかという疑問が生じる。

社会的事実の主要な要素はこの「外在性」と「拘束性(強制作用)」である。これなしには他の学問と区別することができない。

社会の外在性:個人の観点に立った場合に、社会は自分の外にある客観的な対象のように感じられるという社会の性質のこと。

例:言語や法律、経済は特定の人間一人の頭の中や行為にあるのではなく、その外部に存在すると感じられる。

我々が産まれる前から既に存在するものが多く、ある個人の意識が途絶えたり行為できなくなったとしても法律は客観的に存在すると多くの人は自然的態度において感じているだろう。

社会の拘束性:共有された規範や価値観を通じて個人の行動や選択を方向付け、制約する力を持つという社会の性質のこと。

例:法律を破れば逮捕されたり、場合によっては死刑に処されることもある。我々は罰を避けるために基本的に行動しており、規制を受けているといえる。規制は法律だけでなく、「墓を蹴ってはいけない」といった道徳にも及ぶ。親が子供を叱る行為の背後には、「親は子供を叱るべきだ」という道徳的な拘束性が働いているだろう。

キーワード:「外在性」、「拘束性」

「社会的事実は、個人意識にたいする外在性と拘束性(強制作用)によって特徴づけられるのである。私の話している言語は私がつくったものではないし、法も自分が制定したものではない。これらは、個人の外部に存在しているのである。これが、外在性ということである。強制作用については、ふだん感じられないかもしれない。しかし、われわれが法をやぶろうとすればどうなるか、道徳的格率を侵すとどうなるか、取引に木の葉っぱをもちいるとどうなるかなどを考えれば、社会的事実の個人意識に対する強制作用は明白となる。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,34p「『社会学的方法の規準』の中で一番有名なテーゼは、『社会は物である』です。どういうことかというと、『物である』ということは、2つのことを意味しています。第一に、個人の観点に立った場合に、社会は自分の外にある客観的な対象のように感じられるということ。つまり社会の外在性。第二に、社会は個人の行動を規制する拘束性をもっているということ。社会は個人の意識から独立に存在し、あるいは個人を束縛する。」

大澤真幸『社会学史』,235p

デュルケームにおける「組織化された形式」と「組織化されていない形式(社会的潮流)」

社会的事実は大きく分けて「組織化された形式をもったもの」と「組織化された形式をもっていないもの」に区別されるという。主に頻度、持続性、体系性などによって区別されている。

組織化された形式をもった社会的事実:社会的事実が特定の構造やルールを持ち、それが集団内で共有され、持続的に作用するような社会的事実のこと。具体例:法律、道徳、言語、金融制度など。

組織化された形式をもたない社会的事実:明確な構造や規則に基づかず、一時的または流動的に集団内で共有され作用するような社会的事実のこと。「社会的潮流」などとも呼ばれる。

具体例:世論の諸潮流、集会のなかで生じる熱狂や怒りなど。『自殺論』における国や宗教ごとの自殺率などは「世論の諸潮流」のひとつとされている。他にも婚姻の傾向や出生の傾向なども同じようにこのケースである。

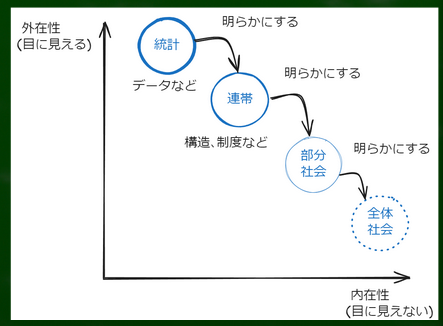

前回の動画で、内在的事実と外在的事実の区別を学んだ。では、社会的事実はどちらに該当するだろうか。

おそらく、両方とも社会的事実に相当するだろう。社会的事実がより客観的に観察する形で見られれば「外在的事実」であり、そうでなければ「内在的事実」である。

我々は「外在的事実を通して内在的事実を間接的に観察し、理解する」のであり、そのような間接性をもってしか科学的には理解せざるをえない。「集合意識」を「集合表象」を通して理解する、ともいえるかもしれない。

ただし、特定の集合意識さえ把握できれば社会そのものが把握できるわけではなく、一番目に見えにくい社会全体はより一層、複雑なものである。さまざまな集合意識が織りなす、最上位のなにかであるともいえる。

たとえば『社会分業論』では「法律」という「組織化された形式をもつ外在的事実(社会的事実)」を通して社会的連帯という「内在的事実(社会的事実)」を観察しようとした。

『自殺論』では「自殺率」という「組織化された形式をもたない社会的事実(外在的事実)」を通して社会的連帯という「内在的事実(社会的事実)」を観察しようとした。

「外在的事実から内在的事実を観察する」とは、言い換えれば「社会的事実から社会的事実を観察する」ということである。それ以外に観察方法はあるのか、と疑問に思う人もいるかもしれない。

デュルケム以前には自殺はいわば「個人的事実(失恋した、家族をなくしたなど)」から「個人的事実(自殺という現象)」が主に説明されていたことを思い出せばわかりやすい。社会的事実から社会的事実を説明することを「社会から社会を説明する」と表現することもある。

キーワード:「組織化された形式」

「しかし、社会的事実は、法の規則、道徳、言語、金融制度といった、組織化されたものに限られはしない。『ひとつの集会のなかに生じる熱狂、憤激、憐憫などの大きな感情の動き』(56頁)に代表される『社会的潮流』も、やはり、われわれ個々人の外部にやってきたものであるし、その強制力も、ひとたびこれに抵抗しようとするや明らかとなる。こうした『一時的な突発現象』だけでなく、さらに、『より持続的な世論の諸運動』『世論の諸潮流』も同様に『社会的潮流』であり、したがって社会的事実にほかならない。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,34-35p

「社会的事実を物のように考察せよ」

デュルケームにおける「社会的事実を物のように考察せよ」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

社会的事実を物のように考察せよ:物のように客観的に直接見える形を通して、より目に見えにくい社会的事実を間接的に把握していくべきだという方法の基準のこと。

『社会分業論』における「外在的事実(集合表象)を通して内在的事実(集合意識)を間接的に明らかにする」とほとんど同じことを言っていると解釈することができる。

「社会を物のように取り扱え」、「社会は物である」、「社会的事実をモノとして考察せよ」、「社会的事実をモノとして研究せよ!」などさまざまなパターンで翻訳や解釈がされている。『社会学的方法の規準』における有名なフレーズである。

今回は「社会的事実を物のように考察せよ」という翻訳を採用する。暗喩よりも明喩のほうが誤解を生じさせにくいからである。

社会か社会的事実で迷ったが、物のように考察できるのは複雑な社会そのものというよりも社会的事実として捉えることができる範囲に限られるというニュアンスを出すために「社会的事実」を選んだ。

※社会的事実の中に社会全体(社会そのもの)が含まれることが否定されるわけではないが、デュルケムがそれを捉えることができると考えていたと私は想定できない。

※なお、原文は「Les faits sociaux doivent être traités comme des choses」である。comme des chosesは「物のように」というニュアンスに近い。faits sociauxは「社会的事実」のニュアンスに近い。

キーワード「物(モノ)」

「ここからでてくるのが、『社会的事実をモノとして考察せよ』という方法基準である。この基準の意味するところは、基本的に、物理学者や化学者と同じく、社会学者も『社会的世界の探求に入っていくにあたって、未知の世界に分け入るのだという意識をもたなければならない。』(『社会学的方法の規準』27頁)ということである。社会的事実の複雑さへの警告にほかならない。『モノとして』という表現は誤解を招きやすいが、社会的事実を、自然科学の諸事実と同じ実在のカテゴリーに分類しようとするものではない。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,44p

「すなわち社会的事実を物のように考察するとは、それを客観的な対象として取り扱うことを意味しているのである。この基準は経験科学としての社会学にとっての基本命題である。このように社会的事実を客観的な対象として扱うということは、同時に社会学者に対して客観的な方法的態度を要求することとなる。実際、デュルケムの社会学は客観性を重んじる社会学である。それは実証主義というかたちで表現された。」

『クロニクル社会学』,29p「『社会学的方法の規準』の中で一番有名なテーゼは、『社会は物である』です。どういうことかというと、『物である』ということは、2つのことを意味しています。第一に、個人の観点に立った場合に、社会は自分の外にある客観的な対象のように感じられるということ。つまり社会の外在性。第二に、社会は個人の行動を規制する拘束性をもっているということ。社会は個人の意識から独立に存在し、あるいは個人を束縛する。」

大澤真幸『社会学史』,235p

「社会的事実を物のように考察せよ」が誤解されてしまっている?

『社会分業論』第二編序文(1902)において、『社会学的方法の規準』(1895)の「社会的事実を物のように考察せよ」が誤解されてしまっていることをデュルケムが解説している箇所がある。

「自分は社会を『物のように』扱えと論じたが、そのことは多くの人びとに社会は物質的な物と同じであると理解されてしまった」というのである。現代人も同じように解釈してしまうのではないだろうか。私も初学者の頃はそのような曖昧な理解をしていた。

重要な点は、デュルケムは「社会を物であると考えてはいない」という点である。ただし、このような言い方も少しややこしい。「物のように目に見える側面をもった社会的事実もあるよね」と考えているのである。

もう少し丁寧にいえば、「要素ではなく関係が似ている」といったところだろうか。たとえば「茎は葉をもつ」という事態と「動詞は名詞をもつ」という事態は「関係」において類似している。だからといって名詞が茎そのものであるといいたいわけではないし、あらゆる側面が類似しているといいたいわけでもない。

たとえば自殺率などの統計は物のように客観的に見える例である。そして一番目に見えにくいのは「社会そのもの、全体社会」である。

自殺、贈与、挨拶や恋といったあらゆる行為や意識、制度や構造の全体が織りなす「社会そのもの」である。もちろんグローバル化と言われる現代において、あらゆす社会が相互に関係しており、特定の社会だけを孤立させて考えることも難しくなっている。

また、あるシステムと違うシステムの境界は相互に何らかの作用があるとしても、「どのように独自のシステムがあるとして区別できるのか」という視点から理論を整備する必要がある(たとえばルーマンの社会システム理論ではこうした境界について検討され、パーソンズの場合は曖昧なままである)。

「社会そのもの」は決して目に見えず、そのままでは物のようですらない。したがって、物のようにみえる「断片」からその存在を推測していくしかない。

例えるのは難しいが、安直にいえばピースのひとかけらから全体を推測していくようなものかもしれない。しかもピースは無限のように複数あり、形も異なり、日々変わり、それらがどのように作用しているかも捉えることが難しいわけである。また、氷山の表面を見て、同じような氷山が海の下にもあるだろうと安直に類推していくことも難しい。

キーワード:「誤解」

「『社会学的方法の規準』が出版された当時にも、そのような誤解はあったようで、デュルケム自身が第二版(1901)の序文に、わざわざ注釈している部分がある。自分は社会を『物のように』扱えと論じたが、そのことは多くの人びとに社会は物質的な物と同じであると理解されてしまった。『物のように』とは、社会が物であるということではなく、社会をとらえるためには、われわれが物を観察するように、具体的にそれを表象する、外見的に確認可能な標識を通して考察しなければならないと論じただけである。それが自らの科学的な方法論であるというのである。」

「ブリッジブック社会学」,54p

物のように観察するとは

物のように観察する:「社会が物である」という意味ではなく、「客観的に観察可能な標識を通して考察する」という意味。

くどいようだが、この標識こそが「外在的事実」である。内在的事実は物のように観察することが相対的に難しいので、物のように観察できる外在的事実を通して間接的に観察していくしかない、という方法論的態度を意味するわけである。

いまいちうまく伝わっていないかもしれない。自然科学に例えるなら、社会(内在的事実)は「重力」のようなものかもしれない。重力そのものを見ることはできないが、物体の落下や天体の運動などを通じてその存在を推測する。

重力は「要素と要素の間の関係」にほかならず、要素だけに還元できるものではない。つまり、要素(個別の物)の外部に存在し、目には見えないが独特な形、すなわち関係という形で要素を拘束する何かである。

社会学者も目に見える自殺という行為、その統計から(重力のように見えにくいが、独特の形で存在しているように感じる)「社会的連帯の強さ」を推測していくのである。

孤立した個人の頭の中や行為、いわば「個人的事実」を観察しても「社会的連帯の強さ(社会的事実)」はなかなか見えてこない。とはいえ、独特の実在、いわば「理念的なもの、一種の色眼鏡(フィルター)を通してのみ見えるようなもの」を、色眼鏡無しでもそこに、物と同じ次元で実在するように見なすべきではないことには注意する必要があるのだろう(具体性置き違えの誤謬)。

デュルケームにおける「客観性」とは

「社会的事実を物のように考察せよ」をもっと掘り下げていきたい。

「物のように考察せよ」とは結局のところ、社会を「客観的な対象」として取り扱うことを意味している。では、この客観性とは一体何かという点が重要になる。

【1】対象としての客観性

第一に、社会的事実で述べられたような「外在性と拘束性」が挙げられる。

つまり、単なる主観を超える(個々の要素に還元できない)という意味での対象としての客観性が示されている。

【2】方法としての客観性

第二に、自然科学的な方法によって扱うという、方法としての客観性が挙げられる。たしかに自然科学とは対象が違うが、しかし方法は自然科学に準じることが目指される。デュルケムが用いたのは主に「比較実験」であり、統計や共変法である。※共変法の説明は次回の動画で扱う。

【3】価値としての客観性

第三に、価値中立性である。たとえばデュルケムは『社会学的方法の規準』の中で、正常と病理を区別しているが、我々の既にもっているその文化に標準的な感覚とのズレをもって病理と決めつけてはならないことが主張されている。

キーワード:「客観性」

「『客観的』とは、対象としての社会が『客観的に』存在しているといっているのではなく、社会というどうにもとらえがたいが、しかし確かに実在している存在をとらえるためには、多くの人びとが同じようにその検討と考察に参加できるように、誰の目にも明らかに確認可能という意味で『客観的』に存在している表象(物)を通して考えていかなければならないといっているのである。」

「ブリッジブック社会学」,55p「社会的事実を研究する際に、デュルケムは、偏見やイデオロギーを捨て去ることの重要性を強調している。科学的態度は、知覚にもとづく名称を進んで受け容れ、外部からもたらされる先入観を免れた知性を必要とする。デュルケムは、科学の手順をとおしてはじめて科学的概念を生み出すことができると考えていた。」

アンソニー・ギデンズ「社会学」,28p「すなわち社会的事実を物のように考察するとは、それを客観的な対象として取り扱うことを意味しているのである。この基準は経験科学としての社会学にとっての基本命題である。このように社会的事実を客観的な対象として扱うということは、同時に社会学者に対して客観的な方法的態度を要求することとなる。実際、デュルケムの社会学は客観性を重んじる社会学である。それは実証主義というかたちで表現された。」

『クロニクル社会学』,29p「つまり、ある集団において典型的であり普通であるものを正常とし、そうでないものを病理的とするのである。この定義がめざすのは、正常/病理の区別を研究者が事前にもつあらゆる倫理的・観念的な先入観から開放することである。したがって、ある現象が正常か病理的かは、一義的には決まらない。未開社会で正常な現象が文明社会では病理的であることもある。」

『クロニクル社会学』,30p

正常と病理の区別について

たとえば日本人の昔の「腹切り」はいかなる基準で正常/病理を区別することができるのだろうか。

その時代、その社会においては正常だと見なされていたかもしれないが、現代日本で同じことをしたら病理だと見なされるかもしれない。自由恋愛ができないなど、もっとより日常的な現象もある。

私が個人的に思い出すのは

「カムバ族(あるいはその他多くの原始共同体)がもしその文化を中心において、異族としての近代文明を記述するならば、かれらは本来非現実的なもの、つまりはるかな子孫のこととか百年もあとの歴史の問題を、客対視された『時間』の延長線上に幻視して思いをわずらう奇妙に神秘主義的な文明、無限につづく『時間』の実体性というフェティシズムにとりつかれた集団として語るだろう」

といった真木悠介さんの説明である(『時間の比較社会学』,77p)。

正常とはあくまでも、ある文化において一般的であることであり、統計的に頻度が高いなど、ある程度客観的な指標をもとに示されているものなのである。

もっとも、デュルケム自身がこの「正常/病理(異常)という方法の基準」を守っているかどうかが前回の記事では議論の対象になっていた。たとえば犯罪論ではその社会で一般に犯罪とみなされるもの(ある行為や状態などが集団的に非難されている場合)が病理とみなされるといえる。

一方で、デュルケムにおいて「どの社会においても自殺はその社会にとって病理である」というような主観性の強い価値判断がなされているのではないか、という疑問が生じるという話があった。

また、自殺率が低いほどその社会は危険であるというのもその延長線上にある。ただし、デュルケムが実際にどのように考えていたのかは別途よく検討する必要があるだろう。

価値自由との関連

マックス・ウェーバーの「価値自由」の動画で見たように、我々は「事実判断のみ」を単独ですることができない。何かを判断するということは何かしらの価値付けが、解釈が、変換がほとんど必然的に伴う。

たとえばなぜある事象を歴史として取り扱うのか。なぜAではなくBが言及されるのか。無意識的にせよ、なんらかの価値付けが働いているのではないか。もしあらゆる解釈や価値を含まずにデータを手に入れることができると仮定したとしても、なんら役に立たないのではないだろうか。まったく知らない外国語を聞くようなものだろう。

いわゆる「生のデータ(センスデータ、クオリア)」そのものを我々は見ることはできないのであり、なんらかの「解釈」を通さざるをえない。その意味でいうと、真の客観性は難しい。色眼鏡を外すことは我々にはできないのであり、よりマシにみえそうな色眼鏡(第三者にも理解できるような因果関係に絞るなど)に変えることができるだけである。

だからこそウェーバーは科学の限界を自覚したうえで、自分がいかなる価値判断を行っているかを自覚することを方法論として求めていた。「価値判断を行うな」ではなく、「価値判断を行わざるをえないことを自覚するべきだ」という話である。

デュルケムの話で言えば、「自分は自殺が良くないと考え、減らすべきだと考えている」という価値判断を踏まえたうえで、では事実判断としてどういうことがいえるのかと考えていく。

たとえば自分の生きている社会では自殺を減らすことがどのようなポジティブな効果を生むのか、と吟味していくのである。このように考えていくと、あらゆる社会へと汎用性のある客観的な分析というより、ある特定の範囲の社会へに適用できる分析の吟味としてより客観的な分析が可能になっていくのだと考えることができる。マートンがいうように、「妥当する範囲が広すぎるほど、案外役に立たない」ことがある。

両者(事実/価値)の判断は1か0かではなくグラデーションを帯びるものであるといえる。また、その判断は多くの場合、その社会の集合意識、その現実や理想に基づいている。

たとえばデュルケムの社会ではキリスト教が主流であり、自殺は良くないものだというのが集合意識として現実としてあり、また理想としてもあったのだろう。しかし、「自殺が正常である」という文化もまたありうるのだろう(確かに想定はしにくいが)。たとえば姥捨て山という現象は正常だったのだろうか、と考えていくこともできる。

【基礎社会学第四回】マックス・ウェーバーの価値判断や価値自由とははなにか?

【コラム】シュッツによる社会的世界、生活世界、多元的現実

より分化した集合意識

社会的事実の重要な要素として、外在性と拘束性の2つがあることを見てきた。また、前回の記事では集合意識よりも集合表象がより分化した、細かい現象であることを学んだ。

具体的に我々はこの社会において、どのように拘束されているのか、考え方や行動を規定されているのかについてシュッツの社会学と関連させて考えたい。

※なお、シュッツの社会学について、特に「社会的世界」についてはまだ基礎記事でも深く扱っていない。現象学の説明が先であると考えたので、かなり後回しになってしまっている。

より大きな、組織化された枠組みである法律や文化というのは、その社会の平均的な意識に均等に、強く影響を与えていると言える。たとえば人を殺してはいけない、物を盗んではいけない、墓を蹴ってはいけないというのはほとんどの日本人ならば共有している道徳であり、規律である。一方で、法律でも道徳でもないような集団の独自の分化したルールというものもある。

たとえば社内恋愛は〇〇だ、残業は〇〇だ、〇〇はよくない、〇〇はすべきだというような「それ(社会的事実)」に我々は多様に、幾層にも規制されているといえる。例えば家庭での規制、学校での規制、電車の中での規制など、さまざまな規定が幾層にも重なってありうる。我々の中にはよくしらない規定もあるだろう。ジンメル的に言えば「分化した社会」であり、近代化にともなって増えている社会のあり方である。「(ひとつの大きな価値観で)包摂された社会」が前近代社会であるといえる。

たとえば私は高級フレンチレストランでのマナーをほとんど知らない。キャバクラやホストでのマナーも野球場でのマナーも、匿名掲示板や動画配信でのマナーもほとんど知らない。

そうした分化した各世界、各領域を概念的に整理した人物がアルフレッド・シュッツである。まずは基礎用語を見ていこう。

シュッツにおける社会的世界とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

社会的世界:行為者である「私」の「他者や他者の行為」に関する意識体験の世界のこと。直接世界、共時世界、前世界、後世界からなる。

たとえば自分の空想で宇宙人を描き、その世界が社会的世界であるとは通常見なされない(もちろん、空想世界であったとしても社会的世界と無関連ではありえないだろうが)。

直接世界:我々が直接的に接している世界のことである。たとえば友人と話している時、家族といる時などの「我々関係」に基づく世界である。

共時世界:我々が間接的に接している世界のことである。例えば政治家の世界や科学者の世界、遠い国の知らない世界など、「彼ら関係」に基づく世界である。

前世界は過去の世界であり、後世界は未来の世界をそれぞれ意味する。

キーワード:「社会的世界」

「シュッツが『社会的世界の意味構成』(1932)で使った用語。行為者である『私』の『他者』や他者の『行為』に関する意識体験の世界のこと。『他者』は『私』にとってある時は親密な『汝』、あるときは類型的な『彼ら』、あるときは匿名的な『人びと』として体験されるように、社会的世界は決して一元的・同質的な世界として体験されず、『face to faceの世界』、『同時代の人の世界』、『先達者の世界』、『後継者の世界』等に分節された意味的構成として体験される。ミクロな次元とマクロな次元を当秩序的に理解する社会のとらえ方として注目される。」

『社会学小辞典』,264p

シュッツにおける生活世界、日常生活世界とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

生活世界:我々が日常生活で当たり前に感じ、意味づけている出来事や人、物のつながり全体の世界を意味する。

日常生活世界:生活世界の中でも、特に「目覚めた状態のおとなが、自然的態度のうちで自明なものとして経験している世界」を意味するという。

例えば眼の前の「それ」を触ってツルツルしていると感じたり、雲の色(あれ)に似ていると意味づけたりする、素朴な態度における意味空間である。あえていえば無意識的、常識的な感覚が支配する世界である。例えば人を殺めることは基本的によくないと意識化するまでもなく多くの社会で共通了解されている。

日常生活世界は「至高の現実」とも呼ばれ、他の世界の前提、根源となっている世界である。

生活世界から日常生活世界を除いた、いわば「非日常生活世界」としては夢、幻想、宗教的体験、そして科学的世界などが例として挙げられる。

素朴な視線ではなく、特殊な視線をもとに意味づけることで見えてくる世界である。社会学による視線もそうであり、またその特殊な視線を通して社会を意識し、道徳を再生することをデュルケムは考えている。

生活世界の中に社会生活があると考えるとスッキリする。なお、日常生活世界と社会的世界は重なる部分もあるといえる。

社会的世界以外には、たとえば自然的世界や内面的世界といった、他者に対する志向が弱い世界が考えられる。たとえば川の魚を釣って食べるときに、必ずしも他者のことを想定しているわけではないだろう。それに対して電車で席を譲るかどうか考えてるときは、他者のことを強く想定しているといえる。

キーワード:「生活世界」

「元来はフッサールの用語で、人間の生活の事実的・可能的経験世界を意味するが、のちに現象学的社会学(とくにシュッツ)に継承され、個人が日常生活において出会う人・物・出来事の意味のつながりの世界(経験空間)の総体をさすのに用いられた。日常生活世界(world of everyday life)ともいわれ、自我(主体)を座標軸ないし準拠点として多方向に広がる遠近さまざまの多元的な相互主観的世界(意味領域)をさす。」

『社会学小辞典』,348pキーワード「日常生活世界」

「現象学に由来するシュッツの用語。はじめ科学的構成物の世界に対比して導入された。のちには多元的現実を構成する限定的意味領域の一つとして位置づけられた。目覚めた状態のおとなが、自然的態度のうちで自明なものとして経験している世界をいう。身体を使った行為によって目的の実現を追求する実践的な領域であること、言語を用いたコミュニケーションを通して他者との社会生活が営まれる間主観的な世界であることによって、至高の現実の地位を占める。」

『社会学小辞典』,479p

シュッツの「レリヴァンス」と「多元的現実」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

レリヴァンス(優位性、主題性):個人や集団が自分たちにとって有意味な生活領域を特徴づけるときの評価や判断の基準となるもの。

多元的現実:その時々のレリヴァンスによって、多様に解釈され、多様に変化する現実を意味する。例えば日常世界、夢の世界、芸術の世界など多様な「限定された意味領域」があり、その領域ごとに固有の認識のあり方があり、多様に解釈される。

デュルケムの言い方では多様に分化した「集合表象」が個々人の行動をそれぞれ拘束、規定しているということになる。

現代ではその意味領域が多様化しすぎることによって「矛盾(衝突)」が生じると考えればベイトソンのダブルバインド概念へとつながっていく。ジンメルの言葉で言えば「個人化と社会化の緊張」であり、かつ「個人化」が進む要因でもある(比喩的に言えばさまざまな色の糸の絡み方が個性を生む)。近代化とは多様化や個性化であり、意味領域の分化として考えることができる。

多様化しすぎるとその総体としての平均的意識、すなわち「集合意識」もぼんやりとしていき、意識されにくくなっていく。意識化することこそデュルケムが社会学の使命だと考えた点はポイントである。

もっとも、「なんでもかんでも無意識は意識化するべきであり、集団は科学によって操作するべきだ」というひどく偏った目的合理主義や操作主義の傾向にいくならば問題であることは留意するべきだろう。その点、デュルケムはある種のバランス感覚をもっていたのかもしれない。例えば中間集団を用いて、個人と国家の距離のバランスを保とうとした。

キーワード:多元的現実

「自然的態度における人間は、一種のエポケー(判断中止)によって、現実をそれぞれ特殊な認知の様式をもつ多くの意味の限定的領域から成り立つものと捉えている。たとえば、人びとは、日常的な労働(working)の世界を最も基底的な現実として捉えながら、このほかにも夢・幻想・宗教的体験・科学等の多くの『意味の世界』を現実として把握している。現実とは自己体験の志向的意味措定と解釈にほかならないとする、現象学的社会学の現実論。」

『社会学小辞典』,414pキーワード:レリヴァンス(レリバンス)

「シュッツの現象学的社会学における基本概念。有意性などと訳される。多義的であるが、個人や集団が自分たちにとって有意味な生活領域を特徴づけるときの評価や判断の基準となるもの。レリヴァンス体系が交差したり共有されるとき、人々の相互理解が可能になるといわれる。」

『社会学小辞典』,630p「シュッツの現象学的社会学における基本概念。有意性などと訳される。多義的であるが、個人や集団が自分たちにとって有意味な生活領域を特徴づけるときの評価や判断の基準となるもの。レリヴァンス体系が交差したり共有されるとき、人々の相互理解が可能になるといわれる。」

『社会学小辞典』,630p

「ところで、シュッツは、H・ベルクソンの『生への決意』、およびW・ジェームズの『下位世界』の考え方を援用して、現実の多元的な性格を明らかにしてみせる。すなわち、注意の向け方およびその強度に従って、人びとにとってリアルな世界は多様に変化する。これらの世界はすべてそれ固有の認識様式を持ち、『限定された意味領域』と呼ばれる。日常生活の世界、夢、幻想、遊び、現劇の世界、さらには、宗教、芸術、科学の世界、狂気の世界、などがそれである。これらの限定された意味領域の中でも、とくに日常生活の世界は『至高の現実(paramout reality)』と呼ばれる。というのも、人びとは普通、覚醒した状態で日常生活に最高度の注意を向け、そこで実際的な目的を遂行しようとするからである。この領域では、自然的態度が疑問の余地のないものとして自明視されている。」

「社会学のあゆみパート2」,168p「シュッツが提起し、現象学的社会学の論文の中で比較的よく使われるもののひとつは、(なかなかうまく日本語にならないので、いつもカタカナになっているのですが)レリヴァント(relevant)あるいは『レリヴァンス(relevance)』、という概念。あえて日本語に訳すならば、『関連性』となります。そのときどきの関心に応じて、我々は何が関連があり、何が関連がないかを分けている。状況によって、関連があるとされるものが異なってくる。」

大澤真幸「社会学史」,452-453p

自由について

また、拘束が単にネガティブなものではなく、多様な意味領域の拘束の中で、その理想に向かって行為することこそが「自由」だとデュルケムが考えていた点がポイントになる。

デュルケムにおける「社会的拘束」はたしかに「拘束」として、ネガティブに意識されることはある。たとえば学校の頭髪検査が私は大嫌いだった。しかし、墓を蹴ってはいけないという道徳に嫌悪感はまるではない。むしろ、自発的に従うだろうし、あるいはそもそもそれを「拘束」であると感じたことはない。

追記(2024/12/16):理想に向かって行為することのみが自由だとデュルケムが直接的に言及したかどうか定かではない。しかし、社会の理想と全く関連のないようなものに価値をデュルケムは見出していない。「社会が体現する理想を否定するぐらいなら、物質的実体としての社会が消える方がマシ」や、「自己のみに執着する人間は、ますます自己を失っていく」などという言葉にも表れている。また、道徳的個人主義が表すように、個性は道徳的なものに方向が規制されたうえで自律的に発揮されるこそ価値のあるものとデュルケムは考えている。こうしたことを踏まえると、社会的なものと無関連な無政府主義や無規範主義、利己主義やエゴイズム的に行為することこそが自由だとは考えていないだろう。より厳密に言えば「適切な自由、真の意味での自由」は理想に向かって行為すること、またその範囲内の選択可能性があると感じられることだということになるのかもしれない。自由を適切に定義することが難しい。

無意識を意識することの難しさ

デュルケムにおける「社会的拘束」はこのように自発的に、強制意識なく受け容れる場合、「拘束であると必ずしも意識されない」のである。

自分のイデオロギーに関してはほとんどの場合は幼少期を通して学び、大人になる頃には無意識的なレベルで身についているものだと仮定できる。であるとするならば、自分がどういったイデオロギー、集合表象、フレームワーク、認識の枠組みに基づいているかを意識化することは難しい。

自分で自分の観察を反省するのではなく、「他者の観察に対する観察」という二次観察を手段として選んだルーマンはそうした考えの延長として考えることができるだろう。シュッツ的に言えば、自分の意識を意識化するといった「反省」の作用を根源まで現象学的に内省して(エポケーないし現象学的還元をして)突き詰めていく形になるのかもしれない。

デュルケム的な考えで言えばフレームワークは社会的、後天的に主に創られるものである。個人のたんなる内省によって得ることは難しい。だからこそ、心理学的ないし哲学的な視線ではなく、社会学的な視線でそうしたフレームワーク(集合意識)をなんとか捉えようとしたのだろう。そして社会学的な視線でのみ可能だと信じていたわけである。

キーワード:無意識

「デュルケムは、科学の課題を、現実に内在的でものそれ自身のなかに与えられている『客観的・実験的合理性』を発見し救いだすことに求めている。社会概念の核にある理想という論点を踏まえて言えば、社会学者の役割は、人々にはまだ気づかれてはいない無意識の理想の意識化、ということにほかならない。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,115-116p「ひとびとの『集合表象』とは別に、何らかの客観的内容によって病理性を判断しようとするデュルケムの態度は、実証科学もまた集合意識の所産であるという折角の認識をくもらせる。ひとを盲目的に支配する意識下の影響力を理性に透徹せしめる(意識にもたらす)ことが実証科学の任務であり、かつもはや昔のように直接的で反射的な強制力を失った近代(分業)社会の集合意識が必然的に要請していることでもあった。『知性の協力によって』拘束する集合意識とは、科学の協力なしには人を拘束できない集合意識である。集合表象が規定する以外の客観的内容をもって、病理性判断ができると考えるのは、『集合主義者』らしからぬ不遜と言うべきであろう。科学もまたもう一つ深いところで『人間精神の無意識的構造』に規定されているということの認識が、徹底しなかった理由もそこにある。」

「社会学のあゆみ」,93p

新カント派の影響

デュルケムは、単に社会を外在するものと考えて個人の主体性や創造力に関心を向けなかったのではない。

デュルケムは新カント派に影響を受け、「個人の完成は社会を意識することにあると考えていた」とする解釈がある。そうした意識は強制ではなく、自発的であるという点が大事である。個人が自らの社会的な実在を自覚することで、真の意味での個人の主体性が発揮され、創造力が生かされると考えていた。

「しかし、このような区別はあまり適切ではない。すでに詳述したように、ウェーバーだって個人の自律性を素朴に信じていたわけではない。どうしようもない権力や支配の実在を、単にそれに唯唯諾諾と従っている個人の心持ちから理解しようとしただけである。デュルケムの場合も、その後のヨーロッパでの研究の成果では、むしろドイツ留学時代に洗礼を受けた新カント派の影響の下で、個人が積極的に集合的な意識をわがものとし、その集合的・社会的な力を自覚することが、完全で欠けたところのない個人としての完成でもあるという考え方をもっていたことが重視されている。つまり、単純に社会を外在するものと考えて個人の主体性や創造力に関心を向けなかったのではなく、むしろ個人が自らの社会的な実在を自覚することで、真の意味での個人の主体性が発揮され、創造力が生かされると考えていたのである。」

「ブリッジブック社会学」,48p

参考文献リスト

今回の主な文献

エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)

エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)

エミール・デュルケム「社会学的方法の規準 (講談社学術文庫 2501)」

エミール・デュルケム「社会学的方法の規準 (講談社学術文庫 2501)」

汎用文献

佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」

大澤真幸「社会学史」

新睦人「社会学のあゆみ」

本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる

アンソニー・ギデンズ「社会学」

社会学

社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)

クロニクル社会学

社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像

参考論文

・奥村隆「ジンメルのアンビヴァレンツ」(2008)(URL)

・奥村隆「距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──」(2012)[URL]

・野中 亮「『宗教生活の原初形態』における「俗」の位置――デュルケーム宗教社会学の動学化のために――」(1997)[URL]

・米川茂信「アノミーの規範分析: デュルケム・アノミー概念のマートン・アノミー概念における継受と展開」(1983)[URL]

・村田裕志「社会学的機能主義系 「社会システム論」 の視角 (I)」(2008)[URL]

・盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」(2005)[URL]

・江原由美子「『ジェンダーの社会学』と理論形成」(2006)[URL]

・赤坂真人「社会システム論の系譜(Ⅲ)──ヘンダーソンとパーソンズ;科学方法論をめぐって──」(1994)[URL]

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。