- Home

- エミール・デュルケーム

- 【基礎社会学第三九回(5)】エミール・デュルケムにおける「教会」を解説

【基礎社会学第三九回(5)】エミール・デュルケムにおける「教会」を解説

- 2025/4/24

- エミール・デュルケーム

- コメントを書く

Contents

はじめに

動画での説明

・この記事の「概要・要約」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

エミール・デュルケムとは、プロフィール

エミール・デュルケム(Émile Durkheim,1858-1917):フランスの社会学者。デュルケームと翻訳されることもある。マックス・ウェーバー、ゲオルク・ジンメルとともに社会学の創設者として扱われている。社会学の機関紙『社会学年報』(1898年)を創刊し、デュルケーム学派を形成した。甥には人類学者のマルセル・モースがいる。代表作は『社会分業論』(1893)、『社会学的方法の規準』(1895)、『自殺論』(1897)、『宗教生活の原初的形態』(1912)であり、社会学の古典となっている。

前回の記事

【基礎社会学第一回】エミール・デュルケームの「社会的事実」について

【基礎社会学第二回】エミール・デュルケームの「社会的分業」とはなにか?

【基礎社会学第三回】エミール・デュルケームの「自殺論」、「聖と俗」、「機能主義」とはなにか?意味

【基礎社会学第三六回(1)】エミール・デュルケムの社会学とはなにか、学ぶ意味や価値はあるのか

【基礎社会学第三六回(2)】エミール・デュルケムの「機械的連帯と有機的連帯の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(3)】エミール・デュルケムの「集合意識と集合表象の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(4)】エミール・デュルケムの「非契約的要素」を解説

【基礎社会学第三六回(5)】エミール・デュルケムの「拘束的分業とアノミー的分業の違い」を解説

【基礎社会学第三七回(1)】エミール・デュルケムの「社会的事実を物のように考察せよ」を解説

【基礎社会学第三七回(2)】エミール・デュルケムの「実証主義(合理主義)」を解説

【基礎社会学第三七回(3)】エミール・デュルケムの「社会学主義」を解説

【基礎社会学第三七回(4)】エミール・デュルケムの「社会実在論/社会唯名論」を解説

【基礎社会学第三八回(1)】エミール・デュルケムの『自殺論』の目的を解説

【基礎社会学第三八回(2)】エミール・デュルケムの「自殺の恒常性」を解説

【基礎社会学第三八回(3)】エミール・デュルケムの「自己本位主義的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(4)】エミール・デュルケムの「集団本位主義的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(5)】エミール・デュルケムにおいて自己犠牲は自殺か?

【基礎社会学第三八回(6)】エミール・デュルケムの「アノミー的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(7)】エミール・デュルケムの「宿命論的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(8)】エミール・デュルケムの「統計の使い方」を解説

【基礎社会学第三八回(9)】エミール・デュルケムの『自殺論』は現代でも有効か?

【基礎社会学第三九回(1)】エミール・デュルケムにおける「『宗教生活の原初的形態』の目的」を解説

【基礎社会学第三九回(2)】エミール・デュルケムにおける「宗教の定義」を解説

【基礎社会学第三九回(3)】エミール・デュルケムにおける「信念、聖と俗」とはなにか

【基礎社会学第三九回(4)】エミール・デュルケムにおける「儀礼」を解説

【基礎社会学第三九回(5)】エミール・デュルケムにおける「教会」を解説(今回の記事)

【基礎社会学第三九回(6)】【コラム】プラグマティズムに対するデュルケムの評価

【基礎社会学第三九回(7)】エミール・デュルケムにおける「トーテミズム」を解説

【基礎社会学第三九回(8)】エミール・デュルケムにおける「神と社会はひとつである」を解説

【基礎社会学第三九回(9)】エミール・デュルケムにおける「トーテミズムの儀礼の具体例」

【基礎社会学第三九回(10)】エミール・デュルケムにおける「集合的沸騰」とは

【基礎社会学第三九回(11)】【コラム】聖なる時間/俗なる時間

【基礎社会学第三九回(12)】【コラム】ジンメルにおける「適切な距離」

【基礎社会学第三九回(13)】エミール・デュルケムにおける「認識論」とは

【基礎社会学第三九回(14)】【コラム】「来たるべき社会とその聖」をベイトソンから考える

「教会」とはなにか

【1】教会の定義

教会(仏:Eglise):その社会の構成員が聖世界とその俗世界との関係との関係を同じ様式で表象し、またこの共通の表象を同一の行事に表現することによって結合されている一社会のこと。

道徳的共同体としての教会

正直、なにをいっているか回りくどく、小難しく、よくわからない。しかしこの教会が宗教を構成する要件であり、これがなければ宗教とみなされない大事な概念である。

教会といえば、キリスト教における荘厳な「建造物」を我々は思い浮かべるかもしれない。「田中さんはこれから教会に行く」と聞いて、まさか河原や森、野原に行くとは思わないだろう。

まず重要なのは、教会とは「社会」と定義されていることであり、より具体的に言えばデュルケムは「道徳的共同体(communauté morale)」と表現している点である。

単に「道徳的共同体」であるならば、国家や家族、ギルド、営利団体などもその要件を満たしうるかもしれない。そのため、教会とは単に道徳的共同体であるだけではなく、他の要素を満たしていなければならない。

教会を教会たらしめる本質的な要素は「社会(共同体)」であることではなく、「共通の(宗教的)信念と儀礼によって統合(連帯)されていること」である。

つまり、教会とは端的に定義すれば「共通の聖なる信念と儀礼によって統合されている道徳的共同体」ということになる。

デュルケムは社会を「単なる人の集まりでも、建物でもない、一種独特の実在である」と広義的に捉えている。

したがって、道徳的共同体もまた、一種独特の実在であると解釈することができる。たとえば自殺が社会的事実であったように、教会もまた社会的事実であると言える。いわば教会とは単なる物理的な場所でも人の集まりでもなく、「創発的な現象、事態」であるといえる。

キーワード:教会

「ここでいう教会とは、『その社会の構成員が聖世界とその俗世界との関係との関係を同じ様式で表象し、またこの共通の表象を同一の行事に表現することによって結合されている一社会』(82頁)を意味している。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,76p

「最終的な定義はこうである。『宗教とは、聖なる事物すなわち分離され禁止された事物と関連する信念と行事との連帯的な体系、教会と呼ばれる同じ道徳的共同社会に、これに帰依するすべての者を統合させる信念と行事である。』(86-87頁)」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,76p

共同体とはラケットでボールを打ち合っているようなもの

比喩的にいうならばラケットでテニスボールをとてつもないスピードで打ち合っていると、一種の「線」のように見え、まるで両者が一体となり、繋がっている「なにものか」のように見えてくる。

どちらかでも打ち合うことをやめればその線は消滅するようなイメージである。反対に言えば、誰かが打ち合ってさえいれば、線は薄いだろうが存在(実在)する。ルーマンでいえばこのボールの打ち合いが「コミュニケーション」であり、コミュニケーション(のみ)が社会システムの要素となる。たとえばAが物を売る、Bが物を買うというコミュニケーションが生じている時、経済システム(社会システムのサブシステム)が成りたっている。

人々がある場所を聖なる場所だと集合表象(解釈、意味付与)することによって物理的な建物が教会とみなされるのであり、物理的な建物が単体で教会を構成しているわけではない。その意味で、両者は論理階型が異なる(ラーメンとラーメンの文字くらい違う)。

いわば建物と人々の関係の総体、全体的な事態が教会なのである。もちろん建物ではなくとも、河原にはられたテントでも、なにもない野原の片隅でもいい。人々がその空間を信念に基づいて儀礼を行うに足ると集合的に認識していればいいのである。現代でいえばインターネットのある掲示板すら教会になりえるだろう。

「聖なるもの」と「連帯」

大澤真幸さんによると、教会は信念と行事が関係する「聖なるもの」と、教会が関係する「連帯」という2つの要素で構成され、それらは表裏一体であるという。

ここで重要なのは連帯とは教会であると考えられている点である。教会とは連帯の具象的な現われ(構造の表現)としてみなしたほうがわかりやすい。

人をある共同体(社会)に結びつける場合の共同体が教会なのである。

また、単に連帯があればいいというものではなく、「聖なるもの」と関係しているという点がポイントである。例えば分業による社会はたしかに「連帯」という要件を満たしうるが、必ずしも「聖なるもの」と表裏一体とはいえず、その一体度は昔に比べて低いと言える。「人格の尊厳」に基づく宗教を、デュルケムが初期においては「人と人とを結びつけるが、人と社会を結びつけない」と評価していたこととも重なる(後期に考えは変わるが)。

「まず、宗教を明確に定義している。その部分を引用します。宗教とは、

『神聖として分離され禁止された事物と関連する信念と行事との全体的なシステムであり、教会と呼ばれる同一の道徳的共同体に、これに帰依するすべての人を結合させる』

この定義によると、宗教を構成しているのは2つの要素です。第一に、聖なるもの。これに信念と行事が関係する。第二に、連帯。キリスト教に即して言えば、それは、教会です。デュルケームは、これら二つを独立のものとは見なしておらず、むしろ、表裏一体の関係にあると考えています。」

大澤真幸『社会学史』,244p

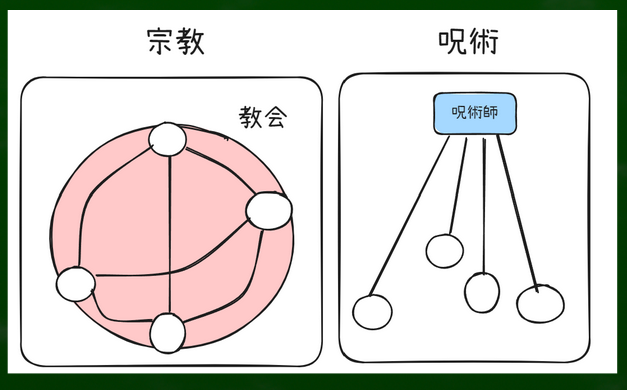

【2】呪術と宗教の違い

呪術とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

呪術(仏:sorcellerie):一般的に、「なんらかの目的のために、超自然的な存在(神、精霊その他)の助けをかりて、種々の現象を起させようとする行為」を意味する。

宗教と呪術の違いとは

(1)デュルケムは宗教と呪術を区別し、呪術を宗教から派生したものであるとみなしている。

(2)呪術の場合も信念や儀礼が存在しうるという。たとえば呪術師が構成員に対して足の怪我が治るような呪術をかけるばあい、そうしたものが俗なる行為ではなく、聖なる行為であるとみなされている場合が考えられる。また、そうした信念に基づいた実践的な行動であることから、儀礼の要件も満たしうる。

(3)宗教と呪術を区別する要素は「教会があるかどうか」である。デュルケムは呪術の必要要件として「教会」を考えていない。

教会とはすなわち「道徳的共同体」であり、人々を統合する、結びつけるという機能が本質的な要素であった。しかし呪術の場合はそうした機能が弱いといえる。

とはいえ、呪術がどのようなものか、イメージしにくい。デュルケムは「呪術者のもっているのは顧客であって教会ではない」と説明している。

ようするに、現代でいえば呪術者は「医者」であるということである。我々の多くは病院が宗教における教会であるとは思っていないだろう。また、医者が患者同士を結びつけたりすることも想像しにくい。

例えば「我々日本人が祭りに参加する時」と「医者に病気を診てもらう時」を比較するとすこし見えてくるものがある。

祭りのように義務感が弱い行事の他にも、葬式のように「参加しなければならない」という義務感がつよい行事の場合も我々同士を結びつける、連帯を高めるような力が見られる。一方、医者に診てもらう場合に人々の連帯感が強まるような力が生じているとは言いにくい。もちろん、分業によって他者につよく依存するという連帯を治療の際に感じることがありうるかもしれないが、しかし葬式や祭りとは違った形の連帯だろう(有機的連帯と機械的連帯の違いともいえる)。

図にするとこのようなイメージとなる。

キーワード:教会と呪術の違い

「ここでいう教会とは、『その社会の構成員が聖世界とその俗世界との関係との関係を同じ様式で表象し、またこの共通の表象を同一の行事に表現することによって結合されている一社会』(82頁)を意味している。この観点から見ると、呪術は教会をもたない。『呪術者のもっているのは顧客であって教会ではない』(83頁)。呪術者と顧客の関係は、医師と病人の関係と同じなのである。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,76p

「ここに共通の宗教的信念と儀礼によって統合されている集団,同じ信仰の信者が形成する道徳的共同体(communauté morale),つまり教会(Eglise)が存在する。事実,歴史上には教会の無い宗教はない。この教会の観念こそ,宗教を呪術から区別するものである。

なぜなら,呪術的信念は,信者を相互に結合して同一の生活を生きる同一の集団に統一するという効果をもたないからである。呪術者のもっているのは顧客であって教会ではない。顧客と呪術者の関係も一般的には偶然で一時的である。デュルケムは宗教の起源が呪術の起源と同義にされることを厳しく拒否している。また,個人的宗教は別個の独立した宗教ではなく,各個人が成員である教会と共通した宗教の部面を構成しているのが事実である。」

・寺林脩「デュルケムの宗教論 (序説)」(1980),54p

参考文献リスト

今回の主な文献

中島道男「エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)」

中島道男「エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)」

エミール・デュルケム「宗教生活の基本形態(全) ──オーストラリアにおけるトーテム体系 (ちくま学芸文庫) 」

エミール・デュルケム「宗教生活の基本形態(全) ──オーストラリアにおけるトーテム体系 (ちくま学芸文庫) 」

グレゴリー・ベイトソン 「精神と自然 生きた世界の認識論 (岩波文庫 青N604-1) 」

グレゴリー・ベイトソン 「精神と自然 生きた世界の認識論 (岩波文庫 青N604-1) 」

グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学へ (上) (岩波文庫 青N604-2) 」

グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学へ (上) (岩波文庫 青N604-2) 」

モリス・バーマン「デカルトからベイトソンへ ――世界の再魔術化」

モリス・バーマン「デカルトからベイトソンへ ――世界の再魔術化 」

真木 悠介 「時間の比較社会学 (岩波現代文庫 学術 108)」

真木 悠介 「時間の比較社会学 (岩波現代文庫 学術 108) 」

汎用文献

佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」

大澤真幸「社会学史」

新睦人「社会学のあゆみ」

本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる

アンソニー・ギデンズ「社会学」

社会学

社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)

クロニクル社会学

社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像

参考論文

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ: E・デュルケム著 『宗教生活の原初形態』 の位置づけ」(2012)[URL]

・『宗教生活の原初的形態』の全体的な要約となっている。批判的な言及が多い。

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ 2: 空間が時間を超越することによる因果律の打破」(2013)[URL]

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ 3: 土地と親族をめぐるアボリジニ社会の構造」(2014)[URL]

野中亮「『宗教生活の原初形態』における「俗」の位置」(1997)[URL]

酒井健「聖なるものの行方: 社会学研究会とそれ以後のバタイユ」(2013)[URL]

・教会の定義

・バタイユの話は面白い

太田健児「デュルケム後期道徳論における認識論問題:『宗教生活の原初形態』 のカテゴリー論と学説史再編問題を手がかりとして」(1999)[URL]

・主にカテゴリー(範疇)論、カントなどとの関連

ヅァイトリン,山田隆夫(翻訳),「エミール・デュルケーム (VII)-自殺-: 宗教生活の原初形態」(1990)[URLなし]

・デュルケムの主張の理解の補強に使える。ただし、マルクスとの対比が目的であるかのように全体が構成されていることに注意。

内藤莞爾「晩年のデュルケム (上)」(1983)[URL]

内藤莞爾「晩年のデュルケム (下)」(1984)[URL]

内藤莞爾「デュルケムにおける宗教概念の形成 (1)」(1983)[URL]

内藤莞爾「デュルケムにおける宗教概念の形成 (2)」(1984)[URL]

望月哲也「デュルケーム社会理論における宗教社会学の位置」(2000)[URL]

清水強志「デュルケームの 「プラグマティズム」 講義」(2007)[URL]

清水強志「デュルケーム社会学におけるシンボルの役割」(2011)[URL]

寺林脩「デュルケムの宗教論 (序説)」(1980)[URL]

寺林脩「デュルケム宗教論の展開」(1981)[URL]

奥村隆「距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──」(2012)[URL]

・ジンメルとデュルケムの比較の参考、集合的沸騰について

堀圭三「デュルケムのジンメル評価について」(1999)[URL]

小川伸彦「デュルケームの儀礼論への一視角 : 二つの規範と「社会」の実在性」[URL]

・『宗教生活の原初的形態』について極めてわかりやすく整理され、定義づけられ、一般化されているいい論文。

椎野信雄「遊びとゲーム: 遊びの貧困の所以 (特集 1 ゲームの時代)」(2011)[URL]

松浦雄介「知と信の社会理論」(2000)[URL]

加藤雄士「認識論のレビューに関する一考察: 人材開発の手法の理解に役立てるために」(2016)[URL]

中村恵子 「構成主義における学びの理論 : 心理学的構成主義と社会的構成主義を比較して」[URL]

沼上幹「われらが内なる実証主義バイアス」[URL]

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。