Contents

はじめに

動画での説明

・この記事の「概要・要約」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

【前提】はじめに

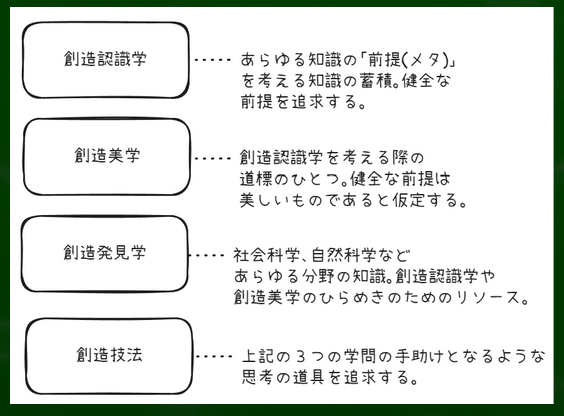

創造技法の位置づけ

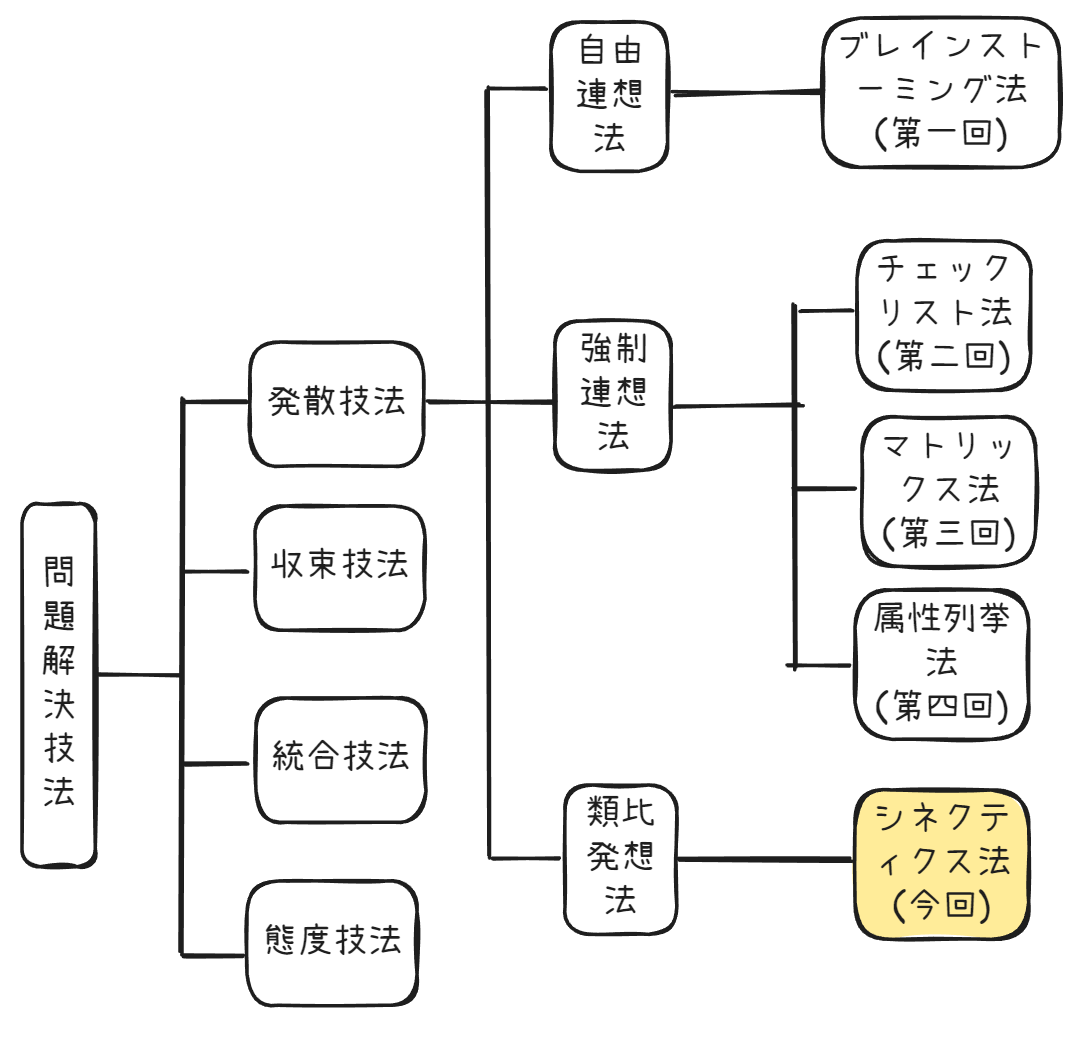

図で整理したものがこちら。

※詳細は第一回や創造発見法の動画で説明している。

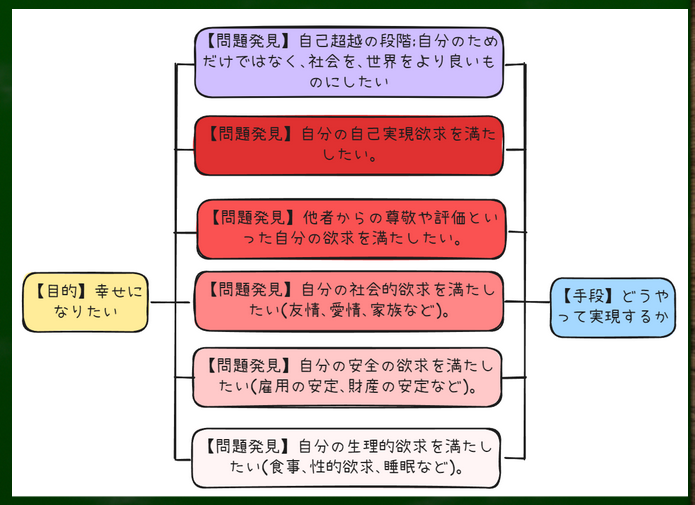

「何らかの解決すべき問題発見」が生じ、そのための「問題解決手段」として創造技法が用いられることになる。

発散技法と収束技法

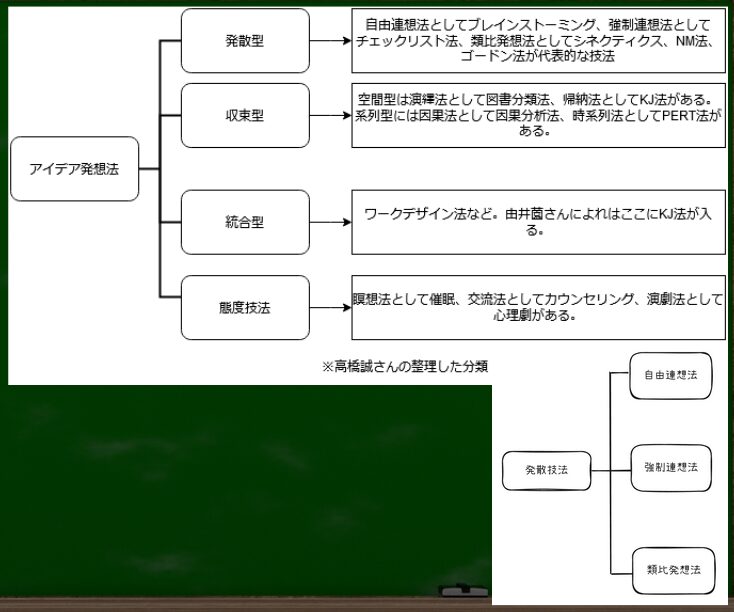

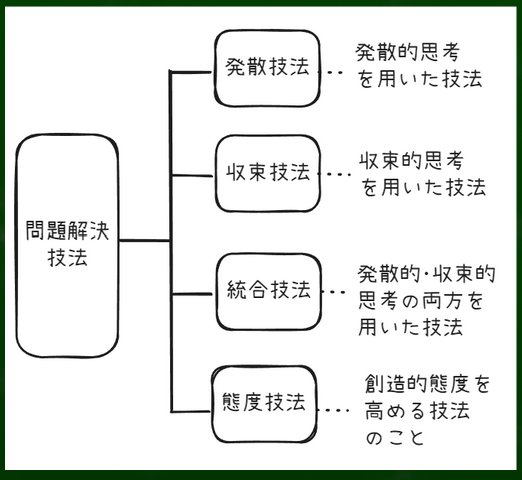

問題解決技法を整理すると上の図のようになる。

今回扱う創造技法は「発散技法(発散型)」のひとつである「類比発想法」に位置づけられる「シネクティクス」である。

今回扱う創造技法は「発散技法(発散型)」のひとつである「類比発想法」に位置づけられる「シネクティクス」である。

今まで学んだ発想法を位置づけて図にするとこのようになる。

類に関する用語の整理

[1] 類、類概念、種概念、集合の違いとはなにか

シネクティクス法において重要な概念は「類比」であり、この類比という概念を理解すれば9割はこの方法について理解したことになる。「類比」という言葉を私はなんとなく知っているが、厳密には理解していない。記憶の引き出しにいつも使えるように整えるためには、体系的な理解が不可欠であると考える。

類とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

類(英:class,group,category):一般に、互いに似た性質でまとめられるものの集まりのこと。

たとえば「類は友を呼ぶ」とは似通ったものは自然とより集まるという意味合いをもっている。

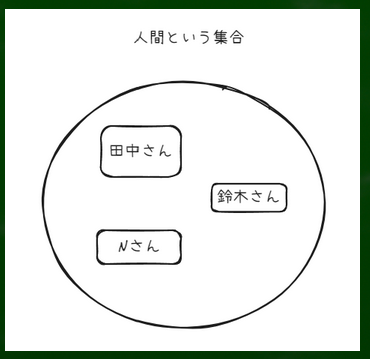

似ているもののまとまりを「集合(英:set)」という。

たとえば田中さんと鈴木さんは細かく見れば異なる存在ではあるが、広く見れば人間という点では互いに似た性質をもつので、人間という同じ集合に両者は含まれるといえる。

類概念と種概念の違いとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

論理学において、類は「類概念」として用いられ、「種概念」とセットで用いられる。

類概念(英:class):他の概念を包み込む側の概念のこと。

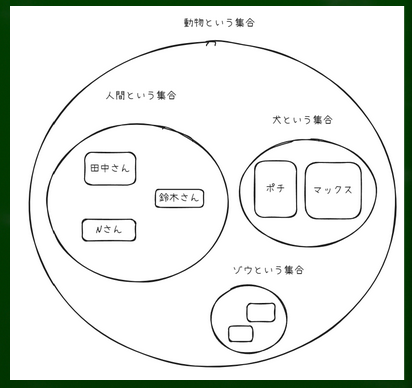

たとえば「動物は人間に対して類である」という言い方をする。動物という集合に人間という集合は包み込まれるので、動物は人間に対して類概念であるといえる。

種概念(英:species):他の概念に包み込まれる側の概念のこと。

たとえば「人間は動物に対して種である」という言い方をする。人間という集合に対して動物という集合はより広く、人間は包みこまれる側であるからである。

もっとも、何が種で何が類であるかは相対的であるということになる。たとえば動物と生物の関係において、動物は種であり、生物は類であるといえる。

[2] 種類、分類

種類とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

種類(英:kind,type):一般に、性質などが共通するいくつかの個体をまとめたもの。種類によって区別することを種別という。

ざっくりいえば類や種の下位分類ないし簡易な分類であり、より具体的で狭い分類を意味する。たとえば「この折り紙セットは10種類の色がある」、「このふりかけには3種類の味がある」という言い方をする。

色が類(あるいは種)であるとすれば、細かい色の違いは種類であるといえる。果物が類であるとすれば、りんごやバナナなどは種類であるといえる。

つまり、類は細かい種類をまとめた広い集合であるということである。もっとも、類や種、種類の区別は相対的であり、あくまでも特定の文脈や体系に依存することに注意する必要がある。また、種や類が生物学などにおいて厳密に用いられるのに対して、種類は日常生活における多様性の表現などで用いられるといえる。生物-動物-哺乳類-人間といったいくつもの連鎖を考慮したうえで用いられる概念が種や類であり、数個の連鎖を簡易的にピックアップして用いるのが種類であるともいえる。

分類とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

分類(英:classification):一般に、共通する性質や特徴に基づいて、ものごとを体系的にグループに分ける行為を意味する。

たとえば「燃えないゴミと燃えるゴミを分類する」というような言い方をする。厳密ではなく、日常生活でなんとなく共通している感じで分類する場合をとくに「区別」という。たとえば「AさんとBさんを性格が異なるタイプとして区別する」という言い方をする。

差異づけについて

分類するためには類を把握している必要がある。

たとえば田中さんとペットのポチと机の上にあるボールペンを分類する場合、それぞれの大きな集合を把握している必要がある。人間という集合、ペット(あるいは犬)という集合、筆記用具(あるいはボールペン)という集合をなんとなく把握したうえで、田中さんは人間であり、ポチはペットであり、ボールペンは筆記用具であると分類することが可能になる。この場合、これらは異なる類であると判断しているのである。

イメージ的にいえば以下のようになる。たとえば人間の特徴として言葉を喋ったり、道具を使ったり、思考をしていたりといった共通する要素を我々は見出し、細かく見れば異なる人間を同じ人間として分類しているのである。ある集合の本質とはなにか、と考えるやり方は現象学の本質直観とも重なるものがあり、面白い。

人間の集合 → {田中さん, 山田さん, 鈴木さん, …}

ペットの集合 → {ポチ, タマ, コロ, …}

筆記用具の集合 → {ボールペン, 鉛筆, 消しゴム, …}

【応用哲学第一回】フッサールの現象学における「志向性」とはなにか

[3] 類型

類型とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

類型(英:typology,type model):ある類の中で、特徴的な共通パターンを抽象化したモデルのこと。

たとえば動物という類の中で、特徴的な共通パターンをもつモデルを探してみる。そして、水性類型、陸生類型、飛翔類型といったように区別できるとする。

水性類型(aquatic type)は「水中生活に適応した体の体型」という特徴的な共通パターンによって集められた個体群ということになる。

たとえばこの水性類型にはイルカや魚などが含まれるだろう。陸生類型ではライオンやゾウ、飛翔類型では鳥やコウモリなどが含まれる。

類型(type)という用語はもともとは動植物の分類に使用されてきたという。

類や種類、種などと似た用語ではあるが、ある個体群の独自の特異的な構造や傾向に着目して抽象化し、モデルにするという点が重要になる。必ずしも全個体に必ず共通する要素や平均的な要素ではないという点がポイントになる。その意味で、仮説的で恣意的な分類であるともいえる。

| 項目 | 類 (class) | 種 (species) | 類型 (type / typology) |

|---|---|---|---|

| 抽象度 | 広い | 具体的で明確 | 抽象的な場合も具体的な場合もあり、状況による |

| 具体性 | 比較的広範囲 | 非常に具体的 | モデルや枠組みによって、具体性は一定しない |

| 目的 | 自然な階層的分類 | 生物学的など厳密な分類 | 研究や分析のための目的志向のモデル化や分類 |

| 性質 | 自然的・客観的 | 自然的・客観的 | 人間の理解や説明のための理論的構築物 |

ざっくりと分類すればこのようにまとめることができるだろう。

社会学における類型について

類型概念は他の分野で主に使用されるようになってきている。たとえば社会学でも使用されている。

社会学者のマックス・ウェーバーは支配の類型(理念型)を合法的支配、カリスマ的支配、伝統的支配に分けて説明している。

【基礎社会学第八回】マックス・ウェーバーの『職業としての政治』から「支配の三類型」を学ぶ。

【基礎社会学第六回】マックス・ウェーバーの「理念型」とはなにか(概略編)

理念型:特定の観点から、実在の現象の本質的な特徴を抽出して作られる論理的なモデルのこと。

たとえばウェーバーがプロテスタント(キリスト教の宗派のひとつ)という集合を理念型として用いるとき、ある特徴的な倫理観をもった集合として扱っている。

ウェーバーはある地域のプロテスタント集団をすべて調べ尽くしたわけではないし、またその集団の平均的な特徴をピックアップしているわけではない。極端に言えば代表的な人物を1人か2人ピックアップして、その人物の特徴的な要素を分析のために類型化することも可能になる(それゆえに、理念型を理想形とも翻訳することがある)。たとえば資本主義を分析したいから、ある要素を恣意的にピックアップして、その集団の特徴としておくというふうにである。

【基礎社会学第二十二回】マックス・ウェーバーの「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」とはなにか

たとえば経済学でも、経済主体が完全に合理的に行為するというモデルを考えたりする。実際には非合理的に行為する人もいるのにも関わらずである。自然科学においても、真空状態を仮定したり、線に厚みがないと仮定したりしてモデルを考えたりする。

人間とゾウを区別するような厳密な、自然的・客観的な区別と異なり、社会科学では分析的な区別が用いられる事が多い。心理学でも性格類型などが用いられている。このようにして類型と類、種を簡易的に区別することが可能になる(もちろん、重なる部分も多いが)。

[4] 類推

類推とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

類推(英:analogy,analogical inference):一般に、 類似の点をもとにして、他を推しはかることを意味する。

論理学では二つの事物の間に本質的な類似点があることを根拠にして、一方の事物がある性質をもつ場合に他方の事物もそれと同じ性質をもつであろうと推理することを意味する。

類推とは要するに、「AとBは似ている。AにXという性質があるなら、BにもXがあるかもしれない」という考え方である。数学のような厳密な推論ではなく、反証可能性があるという点がポイントになる。

例:ある薬Aが高血圧に対する効果Xがあった。他の薬Bにも同じ成分を含む別の薬Bがある。それゆえに、Bにも効果Xがあるかもしれない。しかし、実際に使ってみると薬Bには効果Xがないと実証されてしまうかもしれない(反証可能性)。

[5] 類比

類比とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

類比(英:analogy):一般に、 同種のものとしてくらべあわせることを意味する。

AとBの関係は、CとDの関係に似ているといった「関係の比」であるという点がポイントである。

ギリシア語のanalogia(ἀναλογία、アナロギア)が由来であり、比による関係づけを意味する言葉であるという。

例えば「冷蔵庫:食品保存」という関係と、「本棚:書籍整理」という関係は、「保管・整理するものという機能」という点で似ている。

「魚:水」という関係と、「鳥:空気」という関係は、「呼吸環境の対応」という点で似ている。

さて、ややこしい問題がひとつある。類比も類推も、両方とも英語でアナロジーと表現するからである。また、日本の辞書では類比の第二の意味合いとして類推が含まれている場合がある。

類比は「A:BとC:Dの構造が似ていると指摘するだけ」なのに対して、類推は「A:BとC:Dの構造が似ているゆえに、Xといえるのではないかと推論する行為であると簡易にまとめることができる。もっとも、両者を単にアナロジーという用語でまとめてもよいかもしれない。

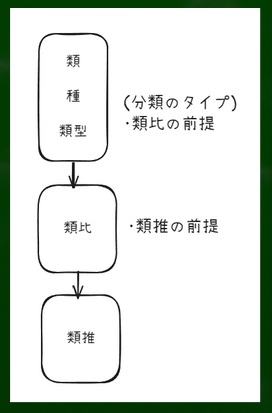

差異づけについて

類比あるいは類推という行為を行うためには、「類、種、集合、種類、分類、類型」といった「差異づけ」が前提となる。

つまり、「A:BはC:Dと似ている」と主張するためには、AはCではないとみなすことができている必要がある。たとえば「火:煙は雨:水たまりと(因果関係という点で)似ている」と言及する場合、前提として火と雨は異なる集合として認識されていなければならない。もし同じなら、似ていると言及することに意味はない。

[6] 類比の歴史

プラトンにおける類比

類比を使用した人物として、古代ギリシアの哲学者であるプラトンが知られている。プラトンは個々人の理想的人格として、「理性の徳としての知恵、意思の徳としての勇気、欲望の徳としての節制」を考えた。

個々人が知恵・勇気・節制という3つの徳を必要とするという関係が他のものにもあてはまるのではないかとプラトンは考えていく。

たとえば個々人と国家は区別することができる。しかし、どちらも3つの徳が必要であるという点では類似している。

プラトンは理想国家は知恵の徳を備えた統治者階級、勇気の徳を備えた防衛者階級、節制の徳を備えた生産者階級を構成要素とすると考えたらしい。

類比という手法は2000年以上も前から使われている基本的な手法なのである。それどころか、後でコラムで扱うように、我々はあらゆる行為や思考に無意識的に類比という手法を使用しているのである。

アリストテレスにおける類比

同じく古代ギリシャの哲学者であり、プラトンの弟子であるアリストテレスは数学的比例の枠組みを概念的・論理的な関係にも適用したことで知られている(ピタゴラス派の数学思想に影響を受けている)。

アリストテレスによれば、類比とは「A:B=C:Dという四項の比例図式によって各々の関係の相等性を示すもの」だという。

たとえば2:4の関係は、3:6の関係と等しい。両者は同じく、比が0.5という関係にある。

アリストテレスは数字だけではなく、ほかのものにも適用している。たとえば靴作り職人:靴=建築家:家であるといえる。なぜなら、どちらも「技術をもつものと、その技術によって作られる対象」という関係にあるからである。

アリストテレスはメタファー(μεταφορά)を「本来あるものに属する語を他のものに転用すること」という意味で用いている。また、「似ていないものの中に似ていることを見て取ること」とも述べられている。

メタファーとは日本語で言えば隠喩(いんゆ,暗喩)である。一般的に直喩(ちょくゆ,明喩)と対照的に用いられる言葉である。たとえば「彼はライオンだ」というのは隠喩であるが、「彼はまるでライオンのようだ」というのは明喩である。そのものの特徴を直接他のもので表現(代置)するか、間接的に「まるで・・・のようだ」と表現するかの違いであるといえる。

アリストテレスはメタファーを4種類に分け、その中でも「類比(による転用)」をもっとも高く評価しているという。

類から種への転用:全体で部分を表すこと。

例:「なにか動物が動いている」という表現。「犬」が「動物」として置き換えられている。「ボールペン」のことを「ペン」と表現する場合、「焼き肉」と表現することで牛肉を焼くということを表現する場合など。アリストテレスは「ここに私の船が停まっている」という表現で、「停泊している」状態を表す例を挙げている。

種から類への転用:部分で全体を表すこと。

例:「彼は敵に刃を向けた」という表現。「銃やナイフなどあらゆるものを含めたいわゆる武器」が「刃」として置き換えられている。

アリストテレスの例では、「げにもまことにオデュッセウスは、万に及ぶ勲を立てた」という表現があるという。「万」という具体的な表現によって、「多くのもの」というより抽象的なものを表している。

現代の修辞学において、「類から種への転用」は「類による提喩」と呼ばれ、「種から類への転用」は「種による提喩」と呼ばれている。

提喩(英:synecdoche,ていゆ):全体と部分との関係に基づいた比喩表現のこと。

ただし、現代においてメタファー(隠喩)の中に提喩があるわけではなく、メタファーと提喩は区別されている。現代の修辞学では「類比関係(アナロジー)」のみが狭義にメタファーとして解釈されているらしい。ようするに、アリストテレスが用いるメタファーとは、比喩全般を表しているということになる(直喩もまたメタファーであり、違えはわずかとさえ述べている)。

(類を同じくする)種から別の種への転用:あるものと関係を持つ他のものを指し示す転用のこと。

アリストテレスが出した例では、「青銅で命を汲み取って」や「水を鋭い青銅で切り取って」という例がある。水はほんらい汲み取るものであるが、「取り出す」という上位の集合の中に、汲み取るも切り取るも所属しており、両者は近い(隣接関係にある)ので、切り取るという表現で置き換える事ができるというわけである。

種から別の種への転用は現代の修辞学では「換喩」と表現され、隠喩とは区別されている。ただし、換喩のパターンのひとつにさきほどの提喩は位置づけられているという。

換喩(英:metonymy,かんゆ):一般に、ものごとの隣接性に基づいた比喩のこと。

容器で中身(例:皿で料理)、原因で結果(例:ゴッホでゴッホの作品)、具体物で抽象物(例:永田町で政界)を表すなどの例が辞書では挙げられていた。有名な例では「王冠が命じた」などだろう。ここでいう王冠は王様と隣接する概念であり、王様と交換的に扱われている。

類比による転用(アナロギア):「A:B = C:D」 の対応を使った転用。

例:「一日(A)にとって夕暮れ(B)は終わりの時である」と、「人生(C)にとって老い(D) は終わりの時である」という2つの事態には相等性がある。それゆえに、「人生の夕暮れ」という比喩表現を用いることができる。

ただし、このA:BとC:Dの「相等性」とはいったいなにを意味するのか。

アリストテレスによるとこの四項関係は単なる「2つの対象の間の属性的な類似性」ではなく、「複数の対象の間に成立する事態と事態とに関するアナロジー的思考」を意味するという。といわれても、よくわからない。要素の類似ではなく、事態の類似といったほうがいいのかもしれない。

たとえば老人と夕暮れが同じ属性をもち、類似しているから、「老人がもう沈みかけている」と表現するという単純な話ではないのだろう。AとCが類似しているから、CはBであるといったり、AはDであるという表現が可能という話ではない。

「AがBである」という事態と、「CがDである」という事態が等しいから、AがDであるや、CがBであるという表現が可能だという話なのだろう。孤立的な要素ではなく、関係の類似性に着目しているという点が大事なのではないかと思う。

ちなみに人生の夕暮れのような類比を「肯定集積的交換法(現代でいうところの狭義の隠喩、メタファー)」というらしい。身近な例では、「机の脚」といった表現がある。

「人間の胴体と足の関係」と「机の天板と、それを支える部品」の関係は似ているゆえに、机の脚という表現が可能になるのだろう(机が骨折した、のような言い方も可能だろう)。

もうひとつは「機能否定式修飾方法(現代でいうところの直喩)」といわれている。「Aに対して、Aの相関者Bの本来的な機能(意味)を否定して、それをAの形容とする方法」らしい。

「アキレウスはライオンのように突進した」という表現も、アリストテレスによれば類比に基づく転用だという。なぜなら、「アキレウス:他人=ライオン:他の動物」のような四項を持つ類比関係が働いているからである。

ちなみにここで否定されている相関者は「他人(アキレウスの敵)」であるという。

敵がただライオンの獲物のようになすべくもなくやられるような対象として、アキレウスの勇猛さを際立たせるために使用されているイメージだろか。「アキレウスが敵に突進した」ではアキレウスの勇猛さが伝わってこない。

アリストテレスのあとは、中世においてトマス・アクィナス(1225-1274)などによって神学的議論で類比が重視され、近世ではデカルト(1596-1650)やニュートン(1642-1727)らによって自然の法則の理解のために用いられた。

近現代ではヘーゲル(1770-1831)が重視した。この頃から言語哲学や論理学の発展によって類比の厳密性が批判されはじめる。

現代では類比は仮説発見などのために重要な方法として重宝されている。たとえばパース(1838-1914)のアブダクションなどが有名である(アブダクションの説明は創造発見学第一回の動画で説明しているのでぜひ参照してほしい)。

このような経緯を経て、ビジネスで類比という思考法を体系的に持ち込んだ人物がシネクティクスの考案者であるゴードンである(1951年にシネクティクスという手法を提唱)。

「類から種への転用とは、つまり全体で部分を表すことを言う。修辞学では、「類による提喩(synecdoche)」と定義される。例えば、「ボールペン」を「ペン」と言い表すとき、「花見」の「花」は「桜の花」のことを言うなど。」

香春「思考過程における認知プロセスとしてのメタファー」,46-47p「種から類への転用とは、(a)とは逆のパターンで、部分で全体を表す。修辞学では、「種による提喩(synecdoche)」と定義される。アリストテレスが用いた例は、「げにもまことにオデュッセウスは、万に及ぶ勲を立てた」というものである。つまり、一万は多数の一種であるが、いわばこの事例での万は、類としての多数の代わりに使われている。(a)と(b)の両方は、アリストテレス以後の後世において、修辞学では、「提喩」として扱われる。そして、認知言語学では、提喩は「プロトタイプ」と言う概念で説明される。つまり、提喩の本質的な働きはプロトタイプ化で、問題のカテゴリーの中の典型的なもの、代表的なものに焦点が合わされている。」

香春「思考過程における認知プロセスとしてのメタファー」,48p「この種の転用はアリストテレスの後世において、換喩(metonymy)と定義され、「あるものと関係を持つ他のものを指し示す」という役割を持つ。そして、換喩にはいくつかのパターン(6)があり、その中の一つは「部分―全体」によるケースである。すなわち、換喩は提喩を包含する。アリストテレスの例としては、「青銅で命を汲み取って」と「水を鋭い青銅で切り取って」とが挙げられている。「汲み取る」も「切り取る」も「取り出す」の一種であるが、それら二つの種が、相互に交換するような仕方で用いられているのである。」

香春「思考過程における認知プロセスとしてのメタファー」,48p「類比関係(analogy)とは、Aに対するBの関係が、Cに対するDの関係に類似している場合に成立する。アリストテレス以降の後世において、この種の転用のみがメタファーとして理解されるようになった。しかしながら、この四項関係がアナロジーではなく、単なる二つの対象の間の類似性として解釈されることが多い。

厳密に言って、アリストテレスが言う「類比関係」とは、二つの対象の間の属性的な類似性ではなく、むしろ、複数の対象の間に成立する事態と事態とに関する「アナロジー的思考」のことを言っている。アリストテレスの例として、老年が人生に対する関係が、夕暮れが一日に対する関係に等しいところから、夕暮れを「一日の老年」と言い、老年を「人生の夕暮れ」という場合を挙げる。これは、所謂、アリストテレスが言う「肯定集積的交換法」である。」

香春「思考過程における認知プロセスとしてのメタファー」,49-50p「もう一つの方法は、「Aに対して、Aの相関者Bの本来的な機能〈意味〉を否定して、それをAの形容とする」方法である。本論では、「機能否定式修飾方法」と名付ける。例えば、アリストテレスが提示した「アキレウスとライオン」の例を類比関係に基づいて考えてみよう。つまり、「アキレウスはライオンのように突進した」といえば、アキレウスは彼の戦い相手(敵)に対して、「ライオンが食物を得るために他の動物に対して猛烈に走って行く」ように、勢いよく相手を攻撃したことを表している。すなわち、ここでは、「アキレウス:他人=ライオン:他の動物」のような四項を持つ類比関係が働いている。決して単なる、属性的類似性のことを言っているわけではない。同時に、アキレウスの相関者である戦い相手(敵)の本来的な機能〈意味〉を否定して、それをアキレウスを形容する修飾形で用いる。つまり、ここからは、「ライオンのようにアキレウスが勇敢である」という直喩的な意味が得られる。つまり、類比関係に基づく言葉の転用には、修辞学でいうメタファーに当てはまる「肯定集積的交換法」と直喩に当てはまる「機能否定式修飾方法」の種類がある。この二つの方法をはっきりさせることが、アリストテレスのメタファー理論を理解する上で重要な点である。なぜならば、それは、直喩とメタファーの関係を把握する鍵であるからである。」

香春「思考過程における認知プロセスとしてのメタファー」,49-50p

シネクティクス法とはなにか

[1] シネクティクス法の定義

シネクティクス法(英:Synectics):異質なものを強制的に結びつける類比を用いることで創造的なアイデアを生み出す発想技法を意味する(※単にシネクティクスと呼ぶ場合が多い)。

製品開発の分野で最も使われるという。他にも政府予算の配分や都市の交通システムなどにも用いられているという。

アメリカのシンクタンクであるアーサー・D・リトル社のウィリアム・ゴードンたちによって開発され、一九六一年に命名された思考法であるという。

もともとはギリシャ語のsynectikos(συνεκτικός)にシネクティクスは語源をもつという。ギリシア語では「異なった一見関係のないものを結びつける」、「連続する」、「直結する」といった意味をもつ。

「シネクティクスという言葉は、『異なった一見関係のないものを結びつける』といった意味のギリシャ語からの造語です(『シネクティクス』W・J・ゴードン著 大鹿、金野訳)。」

高橋誠「問題解決手法の知識」、日本経済新聞出版社、第二版,100p「『シネネクティクス』は、ギリシア語に語源をもち、もともとは、『連続する』『直結する』という意味です。」

鷲田小彌太「分かる使える思考法辞典」,すばる舎,第一版,52p

[2] 馴質異化、異質馴化とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

シネクティクス法では馴質異化と異質馴化という2つのアプローチがあるという。

馴質異化(じゅんしついか,英: Making the Strange Familiar):見慣れたものを見慣れないものにすること。

異質馴化(いしつじゅんか,英:Making the Familiar Strange):見慣れないものを見慣れたものにすること。

創造を行うためには、それに適した態度が必要だということである。

人間は見慣れた世界に落ち着いてしまう傾向があり、平凡なアイデアしか出てこない場合がある。そのような場合に、見慣れたものを見慣れないものに変換し、見慣れないものを見慣れたものに変換する作業が必要なのである。解決したい問題が斬新な場合は一旦見慣れたものへ変換するという作業、平凡な場合は一旦見慣れていないものへ変換する作業が必要となる。

「したがってシネクティクスの過程には次のものが含まれている(1)異質馴化(Makingthestrangefamiliar)見慣れないものを見慣れたものにすること(2)馴質異化(Makingthefamiliarstrange)見慣れたものを見慣れないものにすること。見慣れないものを見慣れたものにすること(異質馴化)について、人間は、根本的に、保守的であり、見慣れない事物や観念に直面すると、心のもち方を変えて受入れるた止めに、形を変えてみたりすることに少なからず困惑し抵抗する。しかしながら心の働きは見慣れないものを前に知っている資料と照合して、それによって見慣れないものを見慣れたものに変えてしまう。問題を新しい見地からみることである。その新しい観点は、新しい根本的な解決を生ずる可能性をもつことになる。見慣れたものを見慣れないものにすること(馴質異化)について、それは前からある同じ世界、人間、概念、感情事物を意識的に新しい角度からみようとすることである。既知の世界のある側面を意識的に、見かけ上焦点のずれた見方でみる方法である。しかしこのような状態を続けていると不安な落ち着かない気持が起こることがある。しかし見慣れたものを見慣れないものにしておくことは、創造の基本的な訓練の一つである。新しいものの意味と可能性を認識しょうとするならば、少なくとも一時的には、あいまいかつ混乱した状態に陥る危険を冒さなければならない。人間は型にはまった言葉と認識の方法を受け継いでいるため、見慣れた世界に納って安心してしまう。このような防衛を捨て去って、一時的にあいまいな状態に耐えなければならない。」

棚原健次「熱応理論の研究: 特に創造性の機能-構造を通して」,55P

[3] 直接的類比、擬人的類比、象徴的類比、空想的類比とはなにか

馴質異化(見慣れたものを見慣れないものにすること)のアプローチは、主に「4種類の類比」によって強制的に行う必要があるという。

それぞれの類比を見ていこう。

直接的類比とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

直接的類比(英:Direct Analogy):あらゆる事象の中からヒントになる実例を探す類比のこと。

例:「学校のグループ活動がうまくいかない」という問題がある。「蟻はお互いにぶつかりながら道を作る」という集団活動をなにかヒントにできないかと考える。蟻はぶつかりながら集団活動を上手くこなしているので、人間も意見をぶつけ合うことでグループ活動が上手くいくのではないか、と類推してみる。

擬人的類比とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

擬人的類比(英:Personal Analogy):自分がそのモノになったつもりで考えてヒントを探す類比のこと。

例:「シャーペンの新開発」という問題がある。自分がもしシャーペンだったら、落としてすぐ捨てられたくないから、紐で筆記用具に固定できるアイテムがあるといい。よく触れられるグリップは、あまり汚れたりせず、交換できたりするほうがいい。ちゃんと中の構造まで見てほしいから、透明でもいいかもしれない。あまり何度も頭を押されたくないから、自動で芯が出てくるといい。

象徴的類比とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

象徴的類比(英:Symbolic Analogy):抽象的なたとえをつかってヒントを探す類比のこと。

全く異なるものどうしを結びつけたり、AはBであるというあえて突飛な比喩を用いるといいいらしい。

例:「子供向けの新しいおもちゃの開発」という問題がある。「子どもは種(たね)である」と考えてみる。育て方次第で大きく成長し、環境によって花は咲くものである。子どもにとって水とはなにか、堆肥とはなにか。成長を自然に促し、欲求に応える刺激や栄養として機能するおもちゃとはなにか。光がでるものはどうか。ストレスを与えない音はどうか。

空想的類比とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

空想的類比(英:fantasy analogy,幻想的類比):実現不可能な想像や夢のようなアイデアを使ってヒントを探す類比のこと。

具体例:もし言葉に重さがあったらどうなるか。もし時間が逆流したらどうなるか。もし建物が眠ることができたらどうなるのか。もし本が読者を読んでいたらどうなるのか。

「『直接的類比』とは、あらゆる事象の中からヒントになる実例を探す考え方です。ジャッキーなら『電車のパンタグラフ』とか『風船』などが例となります。特に自然界からヒントを探すことが推奨されます。」

高橋誠「問題解決手法の知識」、日本経済新聞出版社、第二版,103p「実例を探し、それらをヒントに発想する。ホッチキスなら、テープ、釘、クリップ、黒板のマグネットなどの実例。」

鷲田小彌太「分かる使える思考法辞典」,すばる舎,第一版,53p「『擬人的類比』とは、メンバーがテーマそのものになりきって、他メンバーがそのメンバーに話しかけ、異なった観点を見つけようとするやり方です。作家のサッカレーは、『私が作中の人物を動かすのではありません。むしろ私自身が彼らによって動かされ、彼らが好きなところへ私を連れていきます』と創作法を語っています。これと同様に、ジャッキそのものになりきって考え、発想するのがこのステップです。」

高橋誠「問題解決手法の知識」、日本経済新聞出版社、第二版,103p「そのテーマになりきって発想する。もし自分がホッチキスだったらと想定し、そのものになりきって考えてみる。」

鷲田小彌太「分かる使える思考法辞典」,すばる舎,第一版,53p「『象徴的類比』とは問題自体を凝縮し、ヒントを探すやり方です。例えばジャッキを『圧縮されたパワー』と表現してみます。このように本のタイトル(ブック・タイトルの意でBTと呼びます)のような二語で表現してみます。これはテーマのエッセンスでありながら、矛盾を表現するものでもあります。次はブックタイトルから、例えば『インドの仙人の綱は地上では丸くなっているが天に投げると堅くなり、仙人が空へ昇っていける』といったことを思い浮かべます。そうして、それは、なぜかといったふうに考えていくのが象徴的類比です。このように次々と類比の発想を行い、最後に各類比の中で問題解決に使えそうなものを選びます。」

高橋誠「問題解決手法の知識」、日本経済新聞出版社、第二版,103-105p「フィクションや抽象語をヒントに発送する。ホッチキスの場合は、『とめる』『束ねる』『まとめる』などの抽象語。」

鷲田小彌太「分かる使える思考法辞典」,すばる舎,第一版,53p

[4] 無意識下の重要性について

ゴードンは自らの著作(『Synectics: The Development of Creative Capacity (1961)』)で、創造的思考において「無意識下の働き」が極めて重要であると述べている。

無意識(英:unconscious):一般に、思考者自身が直接意識していない状態にある知覚・記憶・感情・連想などの精神活動を意味する。

ゴードンによると、人間の創造性の多くは、意識的な論理的思考ではなく、無意識の連想や比喩的な結合から生まれるという。シネクティクスでは合理的要素よりも非合理的要素を優先する傾向がある。

例えば感情移入、没入、遊び、脱離、関連のないものの利用などが重視されている。

重要なアイデアは無意識的な状態からやってくるので、できるだけ意識によって妨げないことが重要になる。

意識しすぎると固定観念に縛られて柔軟な発想が困難になってしまう。良いアイデアは張り詰めたオフィスの中ではなく、意外にもシャワーを浴びているときや散歩をしているときなど、とくに意識的に考え事をしていない時に生じた経験があるのではないだろうか。

もちろんオフィスの中で集団によって強制的にアイデアを生み出す方法がシネクティクスなのだが、リラックスして自由に発想するという態度がどちらにせよ重要になる。

「彼(ゴードンら)は、新製品開発のプロセスを研究し、創造的活動では、意識的な心理状態とともに、前意識的、潜在意識的心理状態が重要な役割を演じていることを重要視します。」

鷲田小彌太「分かる使える思考法辞典」,すばる舎,第一版,52p「ゴードンのシネクティクス(Synectics)は知的要素より感情的要素を,合理的要素よりも非合理的要素を重視し,離脱(普通の立場から離れる),没入,迂回,瞑想をあげている(p47)9。これも一種の思考方法であろうが思考の内容についてではない。次に,氏は人格的,直接的,象徴的な類推をあげている(同)。これは課題を擬人化してその動きを考えることであり,自然界にあるもの等に比べて考え,イメージによって考えることであるから,ギルフォードの情報の種類における「図形的」なもの一一「行動的」なものが加わっているようであるが一に属すると考えられる。」

毛利亮太郎「勘考的思考と拡散的思考」,230P

【3-3】シネクティクス法のやり方

[1] ①問題提示

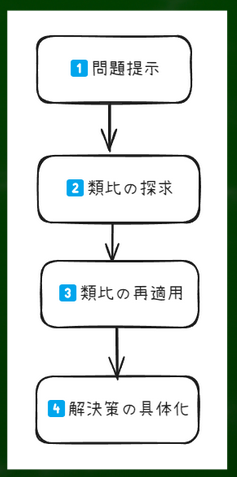

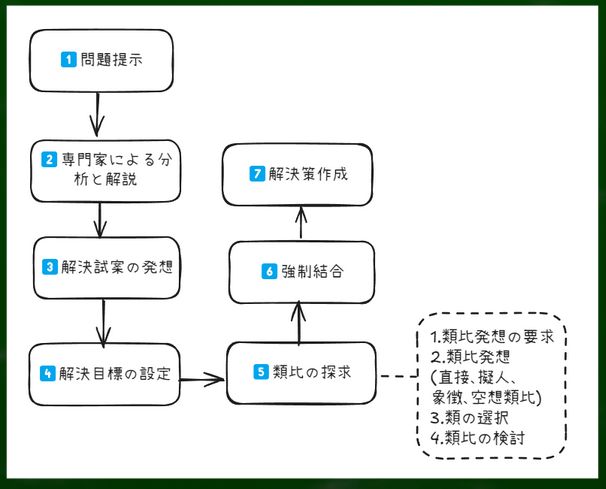

ワークショップなどでは10段階や8段階などで説明されることが多いようだ。しかし、シネクティクスのポイントは問題提示、類比の探求、類比の再適用、解決策の具体化という4段階が骨子となるといえる。今回は7段階のバージョンの説明を行っていく。

四段階のシンプルな場合、例えば「学校のグループ活動がうまくいかない」という問題Aがあり、蟻の集団活動という類比Xを挙げ、類比Xを問題Aに強制的に結合させ、「蟻の活動のように一度意見をぶつけてみる」という解決策を作成してみるというのが単純なプロセスになるだろう。

個人の活動の場合はシンプルであればあるほど使いやすいと思っている。

ただし、企業が集団で使う場合はより細かく考えられた段階の方が好ましいかもしれない。

今回紹介する7段階(細かくいえば10)の図がこちらである。これから詳細を紹介していく。

問題提示(英:Problem as given,PAG):解決すべき問題やテーマを明確にする段階のこと。

例:筆記用具の新商品を開発したい、営業の効率を上げたい、客を増やしたいなど。

問題提示の前にはウォーミングアップの時間が設けられる場合があるそうだ。ブレインストーミングにおける自己紹介の時間などがここに含まれるのだろう。

「シネクティクスを実施するには経験豊かで訓練を受けたリーダーとその問題の専門家、それに各分野の人材(心理学、社会学、化学、生物学など)が集まって行うのが理想的です。会議人数は五~六人と七人以下で、どこかにこもって行うのがよいとされます。会議の一〇~一五分はウォーミングアップとして使われます。そしていよいよ本番に入ります。基本的ステップは次のとおりです。」

①問題提示(PAG―Problem as given)

②専門家による分析と解説

③解決試案の発想

④解決目標の設定(PAU―Problem as understood)

⑤類比発想の要求(EQ―Evocative question)

⑥類比発想

A:直接的類比(DA―Direct Analogy)

B: 擬人的類比(PA―Personal Analogy)

C:象徴的類比(SA―Symbolic Analogy)

⑦類比の選択

⑧類比の検討

⑨強制適合(FF―Force Fit)

⑩解決策作成(VP―View Point)」

高橋誠「問題解決手法の知識」、日本経済新聞出版社、第二版,101p

[2] ②専門家による分析と解説

ブレストと違い、シネクティクスはメンバーに専門家を必要不可欠とするという。リーダー(ファシリテーター)を必要とするという点は同じである。

たとえば筆記用具の開発が会社のテーマなら、筆記用具に精通した専門家、市場に精通した専門家などが必要とされるだろう。他にも心理学や化学などの専門家など、多種多様な専門家がいればいるほど望ましいとされる。ただし、メンバーの人数は7人以下が望ましいという。最低でも特定の問題に関する専門家が1人か2人いる必要があるという。

たとえば筆記用具の専門家が、これまででてきた典型的な新商品のタイプについて説明する段階だと言える。振るだけで芯が出てくるシャーペン、書いてるだけで芯がとがって出てくるシャーペン、もつところがゲル状のシャーペンなど、既出の製品化されたものを説明してもらえるだろう。

これらをヒントにしながら、かつ被らないようなアイデアを考える環境が整ってくる。もし不明な所があれば質問などをして解消することができるだろう。

専門家がいない場合は、辞書や資料、AIで調べたりすることも有用だろう。

とくに一人でシネクティクスをやる場合はまずは徹底的に調べることが重要になる。どうしても理解できないなら、ネットで質問してみるのもいいかもしれない(知恵袋などのサービスを用いる)。

[3] ③解決試案の発想

メンバーが自由討論によって解決案をまずは自由に出す段階だという。

たとえば素材をもっと安くできないか、もっと奇抜なものに出きないか、Aにすればもっと快適なのではないか、Bにすればもっと売れるのではないかと自由にアイデアを出し合う段階である。ブレインストーミングに似ている段階だといえる。

[4] ④解決目標の設定

解決目標の設定 (英:Problem as understood, PAU):問題で解決すべきポイントを目標の形で書き出す段階のこと。

たとえば筆記用具の新商品が問題ならば、価格は1000円以内、シェアの拡大が何%、独自性の要素が必要かどうか、使いやすさを重視するかどうかなど、目標を書き出していく。

[5] ⑤類比の探求

類比の探求の段階は細かく4つのプロセスにわけられることがある。

第一に、類比発想の要求(英:Evocative question,EQ)である。リーダーが解決目標に基づいて類比の発想をするように要求する段階だという。

第二に、類比発想の段階である。促されたメンバーは、各類比(直接・擬人・象徴・空想)を行っていく。

たとえばシャーペンのグリップは人間の足に似ていると考えてみたり、もし私がシャーペンならスリムな方がいいと考えてみたりしてみる。

第三に、類比の選択の段階である。良いアイデアだと思える類比をピックアップしていく。

ここで重要なのは、メンバーがなぜそのような類比をしたのか、記録(映像や音声など)で再現しながら、無意識・深層心理にまで深堀りするという点であるという。

たとえば、なぜ人間の足とシャーペンを比較したのか。そこにはどのような本質的な共通性があるのか、人間の足について普段どう無意識で考えているのかなどを掘り下げていく。そうして使えそうなアイデアをブラッシュアップし、抽出していく。

この過程は第四の類比の検討と重なるだろう。

[6]⑥強制結合

強制結合(英:Force Fit,FF):一見無関係に見える2つ以上の要素を無理にでも結びつけて新たな発想を生み出すこと。

単なる類比から類推に入る段階だといえるだろう。

たとえばシャーペンとこんにゃくという類比が出ていたとする。一見すると無関連な2つの要素である。これを強制的に結合(適合)してみる。

シャーペンにもこんにゃくにも必要なのは触感である。やわらかすぎず、かたすぎない独特な手触りが求められる。シャーペンのグリップにこんにゃくのような触感を付与してみるのはどうだろうか、とつなげていくような例が考えられるだろう。

[7]⑦解決策作成

解決策作成(英:View Point,VP):現実的な解決策への収束と評価を行う段階のこと。

たとえばこんにゃくのようなグリップのシャーペンというアイデアが出たとして、現実的に可能なのかどうかなどを評価していく。既存の製品との違い、コストパフォーマンス、消費者のニーズなど、多面的な観点からの検討が必要になる。

社会学における類比

[1] デュルケムにおける類比

例えば社会学の創始者として知られるエミール・デュルケムは社会学において類比を使った人物として知られている。

たとえばデュルケムは社会の類型を環節的社会と表現する。

環節的社会:複数の類似した自律的集団が並列的に構成され、共通の価値観で統合されている社会のこと。

環節とは生物学では「つなぎ目」を意味している。環節動物とは、たとえばミミズやムカデなどである。社会もまた環節的な側面があるのではないかとデュルケムは考えていく。

もっといえばミミズのように単純な構造をもっているのではないかと類推していくことができる。

前近代的な社会はミミズのように単純な構造であり、誰も彼もが同じような仕事をして、同じような役割をもっていたが、近代化につれて組織されていき、より複雑な構造になっていく(組織的社会)という点がポイントになる。

【基礎社会学第三六回(2)】エミール・デュルケムの「機械的連帯と有機的連帯の違い」を解説

デュルケムは社会とは単なる個人の集合ではなく、それを超えた独自の現象を持つと主張している。この点を説明するために、デュルケムは生物学的な現象を例に挙げている。

「生命という現象は、構成する要素そのものには見られないが、要素同士の相互作用によって初めて現れるように、社会もまた個人の単純な合計以上のものとして存在する」とデュルケムはアナロジーを用いている。生命における要素と全体の関係が、社会における要素と全体の関係と類似しているというわけである。

【基礎社会学第三七回(1)】エミール・デュルケムの「社会的事実を物のように考察せよ」を解説

重要なのは「(学問においても)アナロジー(類比)による説明が妥当である」とデュルケムが考えていた点にある。

デュルケム以前の社会学の先駆者であるスペンサーやコントの「社会有機体説」もまたアナロジーによる説明であるが、デュルケムはあまり肯定的に評価していない。単なる詩的で主観的な表現と見なしているのである。

詩人と学者の類比の使い方の違いがポイントになっていくのだろう。たんなる主観でとどまるのではなく、いかに客観的妥当性を、説得力を付与させることができるかがポイントとなる。

つまり、「実証」が必要になるということである。「ただAとBがなんとなく似ているね」ではたいした価値がない。統計調査などで実際に裏付けを行ったり、どこが具体的に似ているか論理的に説明する必要がある。もちろん単なる類比は仮説発見として重要であるが、それは単なる入口であり出口ではないという点がポイントになる。実証した後に脚色として比喩を使う場合もあれば、比喩をヒントにして実証を行う場合もあるのだろう。後者の場合はアブダクション的である。

[2] ジンメルにおける類比

社会学者の創始者の一人とされるゲオルク・ジンメルもまた、類比的な発想をもっている。

たとえばA:B=C:Dというアリストテレス的な類比はジンメルの形式社会学の中に根付いているのではないだろうか。

形式社会学:人間同士の心的な相互作用の形式を社会学の対象とする立場のこと。

心的相互作用とは、信頼関係、闘争関係など、個人間に生じる人間関係の形式のことである。

【基礎社会学第五回】ゲオルク・ジンメルの「形式社会学」とはなにか

ここで重要なのは、具体的な内容や要素ではなく関係や形式を最重視するという点である。

たとえば宗教でも教室のグループでも戦争においても、「支配関係」という人間関係は存在している。宗教指導者が構成員を支配する、教師が生徒を支配するといったように個別の内容は違うが、支配関係は類似しているのである。まずは現象の本質的な形式をとりだして、他の個別具体的な内容においても適用できるのではないかと類推していけば、シネクティクスと重なるものがあるといえる。

かのように哲学(虚構論、仮想論):事実ではない仮定を事実であるかのように扱う哲学のこと。すべての概念が擬制であり、虚構であると考える立場。

ドイツの哲学者である、ファイヒンガー(Hans Vaihinger,1852-1933)が哲学者のカントに影響を受けて考えた哲学である。ジンメルもまたカント(1724-1804)に影響を受けているという点がポイントになる。

創造発見学第三回:「アドラー心理学と創造性」(7)アドラー心理学の哲学(共同体感覚)とはなにか

たとえばジンメルはニーチェの永遠回帰について、「永遠回帰が存在するかのように生きるべき」と考えていけば倫理的な意義があるのではないかと述べている箇所がある。

他にも、社交はまるで内容がないかのように演じている社交では成員が平等であり対等であるかのように演じられると述べている箇所がある。AがまるでBかのように考える、Aの中にBがあるかのように考える、A:BがC:Dであるかのように考えることは類比の本質的な要素であるといえる。

[3] カントにおける類比

ドイツの哲学者であるカントもまた、類比を用いている。いわゆる三批判書のなかの『判断力批判』を今回はとりあげる。

ウェーバーもジンメルもデュルケムも、カントに影響を受けているという点はポイントである。

カントは完全性の美学を批判したという。完全性の美学とは、美は目的概念に基づく客観的合目的性と考える立場のことである。

たとえば花にはなんらかの目的があり、その目的と客観的に合致するから美しいという完全性の美学をカントは採用しない。昔から美は善と同一視されているという点がここでは重要になる(いわゆる真善美の合致)。

カントの美学:美は目的概念を排除した主観的適合性と考える立場のこと。カントは美を善(=目的を含む価値)から切り離し、美を自律的な価値領域として確立した。

美と善は客観的に合致しているとカントは認めない。(客観的な)目的概念を排除するとは、「これは何のために存在するのか?」という問いに答える必要がないということである。誇張して言えば、美に絶対的な正解はなく、ひとそれぞれということになる(蓼食う虫も好き好き、趣味判断)。ただし、カント的に考えれば人間は同じような認識枠組みを備えているのだから、美について認識が一致する可能性は残されているといえる(たとえばモナリザの絵を非常に醜いと評価するひとは少ない)。

【基礎社会学第三九回(13)】エミール・デュルケムにおける「認識論」とは

たとえば善において、薬は病気を治すという目的があり、この目的と合致する限りにおいて善とされている。

カントは美には善のような目的概念が前提とされないという。美しいと感じるとき、私たちはその対象の「形のまとまり」や「調和」を感じるが、それが何のためにあるか(=目的)は考えないし、不要であるということである。たとえばモナリザがどのような意図において創られたかを認識し、この意図と合致するゆえに我々はそれが美しいと感じるわけではない。

つまり、美は主観(観賞する心)のなかの感覚の合致であって、目的という「理性的な基準」を用いないのである。

例えばある花の形は誰かが意図して作った訳ではないが、形やバランスが整っていて美しいと感じられるケースが考えられる。

人類学者のG・ベイトソンならば、たとえばチューリップが美しいと思えるのはなんらかのシステムの調和のあり方が、自分というシステムの調和のあり方と類似しているからだと言うのだろう。なんらかの「パターンの合致、類比」に基づいて我々はあるものを美しいと感じるのである。しかしそれは明確な目的との合致とは異なるものである。

【基礎社会学第三九回(14)】【コラム】「来たるべき社会とその聖」をベイトソンから考える

ただしここで重要なのは、「美は目的を持たないが、まるで目的があるかのような秩序を感じさせる」という点である。

たとえばある花を美しいと感じるとき、この花がある明確な目的に合致するから美しいと感じるわけではない。しかし、なんらかの目的があるかのような秩序を感じさせるともカントはいう。このような存在をカントは未規定的な概念(超感性的基体)という。

たとえば時計は測ることができるから良いものだと感じ、エアコンは冷気を出すことができるから良いものと感じる。これらは明確な目的があり、それとの合致が評価の軸となる。だからといって必ずしもエアコンが美しいとは考えないだろう。

しかし芸術作品を鑑賞するとき、その作品には必ずしも明確で客観的な目的がない。鑑賞者の主観のなかのなんらかの要素との合致によって美しいと感じるのであり、その要素が未規定な概念と呼ばれているのである。建築学者のC・アレグザンダーなら「名付けえぬ質」と表現するものだろう。

【前編】創造美学第一回:クリストファー・アレグザンダーにおける「生き生きとした構造」とはなにか

このように、美と善は目的があるかどうかで区別されるから、両者は種別的に異なるものであるとされる。

しかし、カントは「美と善は類比関係にある」と述べている。言い換えれば、「美は善の象徴である」という。

ようするに、美と善が違うものであるからといって、無関連なものではないということである。

「A:B=C:D」の式でいえば、「美:未規定的な目的=善:規定的な目的」となるのだろう。

- 美はたしかに明確な目的はもっていないが、目的連関(目的と結果の関係)はあるとカントはみなしている。花は明確な目的をもっているから美しいとみなすわけではないが、人間の主観によって目的があるかのようにみなされるから美しいという結果が認識において生じているのである。

- 善は明確で客観的な目的をもっていると考えられている。道徳的秩序というものが客観的にあり、この秩序に従う限りにおいてある行為が善とみなされるのである。

たとえば人を助けることは善いことだという道徳的秩序が全く社会に存在せず、また存在したとしても行為においてそうした秩序に基づく意図(目的)が存在しない場合、その行為は善とみなされないだろう。

たとえば石ころを適当に蹴飛ばしただけで、それが巡りまわってそれが窃盗犯にあたって事件を防いだからといって、それが善なる行為とはみなされない。

また、自分勝手な主観的な秩序と合致していても善とはみなされない。たとえば自分が善いことだとおもって店の商品を盗むことが、善なる行為といえるだろうか。

「美と未規定な目的」と「善と規定的な目的」の間には、どちらも「目的連関という関係」という同じような構造があるようにみえる。それゆえに、両者は類似しているというわけである。

さらに、美の目的が理性では簡単に捉えることのできない曖昧なものであるように、善の目的もまた理性では簡単には捉えることのできないものであるという点も類似している。

たとえば「道徳の客観的秩序」を人間はいかにして把握することができるのだろうか。殴られたら殴り返すことが善か、殴り返さないことが善か、それだけでもどちらが正しい秩序であるのか判断することが難しいだろう。

しかし正しい秩序があるかのように、われわれは目的をもち、行為しているのである。我々もまた、社会学や哲学が社会の役に立つかのように目的をもっていなければ、学び続けることは難しい。この動画がきっと誰かの役に立つかのように信じていなければ私は投稿し続けることが難しくなる。人生には意味があるかのように信じていたほうが精神的には健全である。

我々は絶対的で客観的なものを捉えきること、認識することは難しい。そうした視点からすれば美も善も強弱の問題であるといえるかもしれない。

神学者のルターの言葉で「わたしはこうするほかはない、わたしはここにたつ」というものがある。美や善も、この種類の不可避的な信仰に位置するのではないだろうか。正解かはわからないが、正解だと思わざるをえない。ある行為が善であり、ある行為が悪だと思わざるをえない。そして、ある行為が美であり、ある行為が醜いと思わざるをえない。絶対的な正解かはわからないが、そうして心に渡来してくる客観的に存在するかのような秩序を私はより純化した形として知りたい。

カントについては以下の論文を特に参照

中本幹生「美と善: 完全性の美学, カント, シラー」(2017)

認識枠組みとしてのメタファー

[1] G・レイコフとM・ジョンソンによる『レトリックと人生』における認識を基礎づけるものとしてのメタファー

G・レイコフとM・ジョンソンによる『レトリックと人生』の内容を今回は紹介したい。今回の技法であるシネクティクスは端的に言えば類比をヒントにアイデアを発想するという方法である。そして類比とはメタファー(隠喩)の一種であることを学んだ。

メタファーといえば一般的には言語だけに特有のものであり、詩的な表現の問題にすぎない、特別改まった表現をする際の言語と見なされがちだという。

たとえば小説や漫画で、「彼はまさにライオンだった」というように表現したり、会話で「あいつは猿だ」と表現するイメージだろう。単に言いたいことが伝わりやすいか、面白いか、知的かなどといったレトリック(修辞、言葉を有効に使ってうまく美しく表現すること)の問題とみなされがちである。

作者によるとメタファーはこうした詩的な活動に限定されず、あらゆる日々の営み、思考や行為を支配し、構造づけるものであるという。

難しい言葉を使えば、概念枠組みや概念体系、認識枠組みにメタファーが深く関わっているというのである。

ただし、メタファーが基盤となる認識枠組みについて我々は日常生活において無意識的であり、また枠組みそれ自体や、実際に枠組みが使用される過程を意識的に捉えることは難しいという。

作者は「言語活動」を観察することで、メタファーが我々の認識にどのように影響を与えるかの断片を把握することができるという。

[2] 具体例:議論は戦争である

作者は「議論は戦争である」というメタファーの例をあげている。欧米ではこのようなメタファーに基づいて、日々の思考や行為が行われがちだという。

たとえば「君の主張は守りようがない」といったり、「彼は私の議論をすべて論破した」というメタファーを派生的に我々は用いることがある。

ここで重要なのは、単に戦争用語を用いて議論のことを語っているだけではないという点である。議論には実際に勝ち負けがあり、相手は敵と見なされたりするのである。

ある行為を言葉で単に脚色するためにメタファーが用いられているのではなく、メタファーが先にあり、メタファーが特定のパターンの思考や行為を促すという点が重要になる。

欧米文化には「議論は戦争である」というメタファーが、大きく言えば文化が存在している。このメタファーに基づいて日々の行為が規定されているのであり、このメタファーに著しく反する行為はあまりしないということである。

これが、作者のいうところの「メタファーが概念枠組みの基盤である」というところの意味である。

もちろん、違う文化では「議論はダンスである」というメタファーを用いているかもしれないし、「議論は芸術である」というメタファーを用いているかもしれない。

同じ社会においても異なるメタファーを用いている集団や個人がたくさんいるかもしれない。いずれにせよ、メタファーが我々の認識の基盤となり、認識は行為や思考の基盤となっている点では同じである。デュルケム的に言えば集合意識(集合表象)がメタファーの基礎となり、マンハイム的に言えばイデオロギーがメタファーの基礎となるのだろう。メタファーとはそうしたものを言語化して可視化したものだともいえる。

【基礎社会学第三六回(3)】エミール・デュルケムの「集合意識と集合表象の違い」を解説

【基礎社会学第三十一回】カール・マンハイムの「イデオロギー」とはなにか

[3] 基軸的なメタファーを派生させて発想する

「議論は戦争である」だけではなく、「時は金なり」や「楽しきは上、悲しきは下」など、多種多様なメタファーの例を作者は紹介している。

たとえば「ユーザーはどのようなメタファーに基づいて特定の行為をしているのか?」と問いを投げかけてみると、発想法としては面白いかもしれない(前回扱った、差異による区別の話と重なる)。

ユーザーが日常生活で用いているメタファーとはなにか。筆記用具を使う時に用いているメタファーとはなにか。

たとえば「受験は戦争である」というメタファーが用いられているのではないか。このメタファーに合致した商品は受け入れられやすいのではないか。このように思考をつなげていくのである。

個人的には不健全なメタファーと健全なメタファーというものの違いを言語化し、できるだけ健全なメタファーというものが生き残ることができるような仕組みを考えていくことが望ましいのではないかと考えている。

善い小説や善い漫画、映画を通してそうした健全なメタファーが人々の深層に根付くことによって、より健全な認識の枠組みが構成され、より健全な思考と行為がなされることを願いたい。なにが健全なのかという議論は、創造技法シリーズではなく創造認識論で扱っていく予定である。

創造認識学第一回:「ラッセルのパラドクスの論理階型理論」とはなにか(前編)

参考文献リスト

今回特に用いた文献

ジョージ・レイコフ、マーク・ジョンソン「レトリックと人生」

汎用文献

高橋 誠「問題解決手法の知識」

鷲田 小彌太「分かる使える思考法事典: アイディアを生み出し、形にする50の技法」

鷲田 小彌太「分かる使える思考法事典: アイディアを生み出し、形にする50の技法」

三谷宏治「マジビジプロ 超図解 三谷教授と学ぶ 「拡げる」×「絞る」で明快! 全思考法カタログ」

三谷宏治「マジビジプロ 超図解 三谷教授と学ぶ 「拡げる」×「絞る」で明快! 全思考法カタログ」

B.ミラー (著), 弓野 憲一 (監修, 翻訳), 宗吉 秀樹 (翻訳) 「創造的問題解決: なぜ問題が解決できないのか?」

B.ミラー (著), 弓野 憲一 (監修, 翻訳), 宗吉 秀樹 (翻訳) 「創造的問題解決: なぜ問題が解決できないのか?」

高橋 誠 「新編創造力事典: 日本人の創造力を開発する」

参考論文

牧野逸夫「特許知識を活用した発明知識空間構成法と技術アイディア発想」[2013][URL]

> 馴質異化などのシネクティクス理解

佐藤真人「デカルト形而上学の論証の方法——類比の考察を通じて」[URL]

>アリストテレス的類比について参考に

中川益夫「科学の総合化に関する一試論」[URL]

>なかなか面白い論文。自然科学や社会化学など、まるごと壮大なスケールで類比として扱う。

堀栄造「フッサールの実存的現象学 (1922/23 年)-倫理的生」)(2020)[URL]

>プラトン的類比について参考に

中本幹生「美と善: 完全性の美学, カント, シラー」(2017)[URL]

>カント、シラーにおける類比について参考に井口正俊「形而上学と隠喩-その関係の新たな可能性のために-」[2006][URL]

>アリストテレスのメタファーについて参考に

香春「思考過程における認知プロセスとしてのメタファー」[URL]

>アリストテレスのメタファーについて特に参考になる

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。