- Home

- エトムント・フッサール

- 【応用哲学第二回】フッサールの現象学における「知覚」とはなにか

【応用哲学第二回】フッサールの現象学における「知覚」とはなにか

- 2023/3/20

- エトムント・フッサール

- コメントを書く

はじめに

動画での解説・説明

・この記事のわかりやすい「概要・要約・要旨・まとめ」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

今後の予定

次回以降:現出と現出物の関係を理解する、射映を理解する

最終目標:フッサールの内的時間意識の理解

※アルフレッド・シュッツの現象学的社会学を理解するためにフッサールを急遽学んでいます。シュッツに関連があまりないフッサールの内容、たとえば間主観性の問題は扱えません。別途扱うかもしれません。

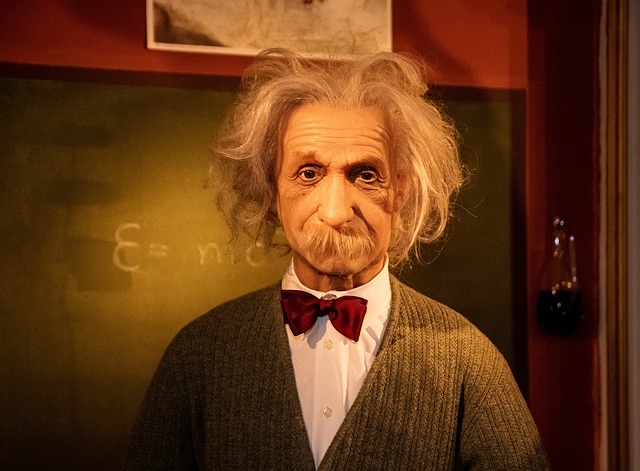

フッサールのプロフィール

エトムント・フッサール(1859-1938)はオーストリア出身のドイツ人。哲学者であり数学者。主な著作は『論理学研究』(1900-1901)、『イデーン』(1913)、『内的時間意識の現象学』(1928)、『デカルト的省察』(1931)など。

エトムント・フッサール(1859-1938)はオーストリア出身のドイツ人。哲学者であり数学者。主な著作は『論理学研究』(1900-1901)、『イデーン』(1913)、『内的時間意識の現象学』(1928)、『デカルト的省察』(1931)など。

あらゆる学問の基礎づけとなる本質学としての現象学を提唱した。現象学は20世紀哲学の新たな流れとなり、ハイデガー、サルトル、メルロ・ポンティなどに影響を与えている。社会学ではアルフレッド・シュッツに影響を与えている。

前回の記事

【基礎社会学第二十九回】アルフレッド・シュッツにおけるフッサールの現象学とはなにか

【応用哲学第一回】フッサールの現象学における「志向性」とはなにか

今回の記事は前回の記事を前提に説明していくので、こちらを先に見ておくと理解がしやすくなります。

現象学における知覚の位置づけ

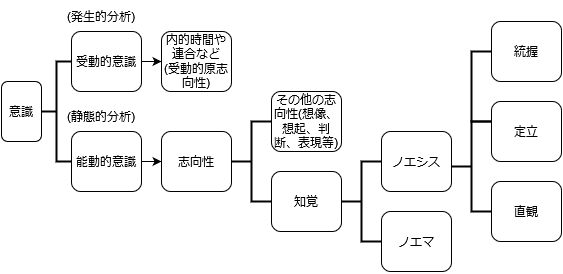

今回の全体的なマップ

今回の全体のマップを示すとこうなる。知覚を理解するためには直観、定立、統握の3つの理解、およびそれらの関係が重要になる。ここからさらに「射映」や「内的時間」の理解が必要になる(今回は触れられない)。

ノエシスとはいわば意識作用(志向作用)であり、ノエマとは作用によって構成される対象(志向内容・対象)のことである。現象学はこの「ノエシスとノエマの相関関係(志向性)」を明らかにすることが重要になる。どのように知覚が構成されるのか、いわば「何を何として」、「どのように」、構成しているのかを明らかにするためには相関関係の分析が不可欠である。

知覚とは

知覚:・時間的に「現在」に属している「意識」であり、対象を「生身のありありとした有様で」与える働きのこと

「生身のありありとした有様」には度合いがある。また、知覚は内的知覚と外的知覚に知覚はさらに分類されていく。

竹田青嗣さんによれば、知覚は「自分のうちに生じるさまざまな意識表象のうち、意識の自由にならず、その思考力の彼岸にあるようなものとして現れ出る意識対象」として定義できるという。※彼岸とは「向こう側の岸」という意味。離れて、というニュアンス。

例えば天使がいると想像する際に、翼の生えた天使や輪っかがない天使など、ある程度意識の自由がある。あるいは天使が存在すると信じる自由もあれば信じない自由もある。文字のリンゴの場合は赤いリンゴや緑のリンゴなどを意識できる自由がある。

ただし、目の前に物としての丸いリンゴがある場合、このリンゴは四角や三角として見る自由はほとんどない。まさに「生身のありありとした有様」で与えられるために、意識の自由になりにくいといえる。ただし、リンゴの表面を見ているときは裏面を見ることができないため、「全面的」には与えられず、外的知覚に留まることになる。

「結論を言うとこうなる。私たちが<知覚>と呼ぶ意識表象には、他のものとは決定的に違う性質がある。それは<想起>、<記憶>、<想像>などが、ほぼ意識の志向力によってそれを遠ざけたり、呼び寄せたりできるのに対して、<知覚>だけは、つねに意識の自由にならないものとして現れるという点である。つまり意識表象の兄弟たちの中で、<知覚>だけは、意識の志向性という親の言うことを聞かないわがまま息子なのだ。<知覚>だけは、もしそれを遠ざけたいとき”身体”的な働きによらなくてはならないような意識表象である。これを現象学的な見方で言えば、わたしたちは、自分のうちに生じるさまざまな意識表象のうち、意識の自由にならず、その思考力の彼岸にあるようなものとして現れ出る意識対象を<知覚>と呼んでいる、と言ったほうがいい。つまり、これが<知覚>とは何かについての”現象学的”な”定義”なのである。」

竹田青嗣「現象学入門」55P

「何らの媒介物も介さず対象そのものを直接的に把握していることが、知覚のメルクマールである。フッサールによると、「当のもの自身をその生身のありありとした現在において把握する」(ID.79)ことは、知覚が知覚であるための原理的な要請に属する事柄である。この要請に応えるべく、フッサールは、Bildtheorie知覚の写像説を「原理的誤(ID.78)謬」と呼んで断罪する。何ものかを「見る」ということは、すなわち、何ものかの「オリジナルを見る」ということである。対象と関係するために対象を代理するようないかなる記号存在も必要としない経験が、知覚なのである。」

梶尾悠史「知覚と解釈 フッサール現象学における統握理論をめぐって」2P

「ちなみに『物講義』では「知覚の本質的な性格は、客観の生身のありありとした有様で(leibhaft)現在についての「意識」であること、すなわち、それについての現象であることである」(XVI/15)と述べられている。フッサールによれば、知覚は時間的には現在に属しており、対象を「生身のありありとした有様で」与える働きである。それゆえ、一般的にいえば、知覚は、現前的(vergegenwärtig)であっても現在的(gegenwärtig)ではない「想像」と区別される。」

森村修「フッサールの「身体の現象学」(1)「身体性の現象学」試論」,180P

「フッサールは、『論研』第五研究「志向的体験とその内容」という章の中で次のように述べている。「あらゆる知覚は、それ自身の対象を、生身のありありとした有様で(leibhaft)自己性の内に現在する(gegenwärtig)ものとして把握する志向によって特徴づけられている。知覚がこの志向に完璧な形で対応するのは、対象が知覚自身のうちに実際に、そしてもっとも厳密な意味で「生身のありありした有様で」現在し、しかもその対象がそのままのものとして、余なく把握されているときであり、したがって、知覚作用そのものの内に、実的(reel)に含まれているときである。そのとき、その知覚は十全的である」(L.U.II-1/354-355.強調フッサール)ここでフッサールは知覚全般について述べている」

森村修「フッサールの「身体の現象学」(1)「身体性の現象学」試論」,179P

外的知覚と内的知覚

外的知覚とは

外的知覚:・対象が全面的に与えられていない知覚のこと。超越的知覚とも呼ばれる。

例えばサイコロの1の面を見ている時は、他の2から6の面が見えていないので、サイコロは全面的に与えられていない。しかし、サイコロの1の面を見ていたという外的知覚や、サイコロの1の面を見ていたにもかかわらず、他の面を含めた「サイコロ」として超越的に見ていたという外的知覚をさらに知覚することは可能であると考えていく(内的知覚)。

今回は主にこの「外的知覚」を扱っていく。

「フッサールは自らの現象学のマニフェストともいうべき『イデーンI』のなかで、物知覚と呼ばれる外的知覚(超越的知覚)が現象学的研究にとって出発点となる経験であり、感性的経験としての根源的経験であるという意味で重要であると述べていた(Cf.III-1/81)。彼が物知覚を無視しえないのは、感覚によってもたらされた「素材(Stoff)」としての感覚内容が、知覚による「統握(Auffassung)」を経て、物の様々な性質を「呈示(Darstellung)」することによって、物の「現出(Erscheinung)」を与えるからにほかならない。つまりフッサールにとって、物現出は意識内容、いいかえれば、「体験(Erlebnis)」として「純粋自我」に寄与するのである。」

森村修「フッサールの「身体の現象学」(1)「身体性の現象学」試論」175-176P

「十全的な知覚としての内在的知覚に対して、三次元物体や外的世界を知覚する「外的(超越的)知覚」は、内的(内在的)知覚の否定として定義づけられる。フッサールによれば、外的(超越的)知覚とは、知覚作用と知覚対象とのあいだに密接不可分な結合が生じていない「志向的体験」(III-1/78)のひとつにほかならない。そして、外的(超越的)知覚の具体例が、「物知覚」である。物知覚では、知覚そのものの対象が体験のうちに実的に含まれておらず、「その物が本質的な統一などを一切なさずに成り立つ」(ibid./79)。それゆえ、物とは知覚に対して、「外的」に「超越」として存在している。そのため、(三次元的な)物は私たちの知覚にとって一面的にしか現出(erscheinen)せず、つねに射影によって部分的にしか自らを呈示しない。」

森村修「フッサールの「身体の現象学」(1)「身体性の現象学」試論」,181P

「以上の特性のゆえに、知覚そのものの反省的知覚は「内在的知覚」とも呼ばれるが、これに対して、「物の知覚」は次のように特徴づけられる。

「物の知覚も知覚されたものを把捉しており、物はそこにおいて有体的に与えられ把捉されている。しかしこの与えられていることないし把捉されていることは、[内在的知覚の場合と]本質的に異なっている。物は物の知覚の断片や部分ではない。物の知覚は、それが知覚するものを実的なすなわち本来的な意味で包括してはいないのである」(EPh.,S115)。

このような「客体を実的に捉えていない知覚」すなわち「不十全的な(inadäquat)知覚」は、「超越的知覚」と名づけられている。このように、「内在的知覚」と「超越的知覚」の区別は、それぞれにおける知覚対象の与えられ方の違いによるのである。

小熊正久「フッサールにおける「射映」の概念 : 表象媒体の研究の一環として」,6~7P

「これに対して知覚は,あるモノの一瞬の見え(側面)が変化しながら一つのものの多様な側面のまとまりとして見えている。空間的なモノの知覚はこのような射映を通して与えられる。外にあるとされるモノの知覚のことを内在的知覚に対して外的知覚という。感覚と知覚の関係は,内在的感覚としての感覚が,外的知覚の対象と結びついた感覚の土台になっているということが重要である。」

露木 恵美子「「場」と知識創造―現象学的アプローチによる集団的創造性を促す「場」の理論に構築に向けて―」,47P

「例えばわたしはいま、わたしが向かっているコンピューターを知覚している。例えばそのモニターであるとか、キーボードであるとか、そういった物を知覚している。さて、わたしが目を動かしたり、体を動かしたりすることによって、その物は様々な姿を現すことになる。しかし見え方が変わったからといって、その物、つまりモニターやキーボードが変化するということではない。このように同一の事物が様々な側面から与えられてくることをフッサールは「射映(Abschattmg)」とよんだのである。その射映そのものは感覚与件の内に数え入れられるのであるが、しかしその与件を統握によって生気づけることで、その与件は呈示的機能を果たすようになり、色彩や形態の現出を形成することになる。感覚与件は体験の実的構成要素、すなわち体験の内に実際に含まれているものであるが、しかしそのような与件によって呈示されてくるもの、すなわち物質的事物は、感覚与件とは異なり、体験の内に含まれているものではない。従って射映と射映されてくるものとは区別されなければならないのであり、射映は体験であるが、射映されてくるものは空間的な事物である。この区別は「与えられ方の原理的な相違」(m/I,S.88)に基づくものである。物質的事物は常に射映を通して与えられるということ、すなわちそれは常にあるひとつの側面においてしか与えられないということであり、他方で体験として与えられるもの、すなわち反省によって対象化される体験は射映を通しておのれを呈示するということはないのであり、また「絶対的なものとして与えられ」(皿/I,S,92)ているのである。」

紀平知樹「現象とロゴスニフッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」,51P

「十全的とは「他であることを排除する」(m/1,S,317)ということであり、そこでは対象は己を隠すところなく全面的に与えている。それに対して不十全的であるということは、「別様に規定される」という可能性を残したものである。当然ここでも十全な明証性が不十全な明証性よりも優先されることは明らかであろう。従って、正当性の源泉は、原的な経験、つまり対象を有体的に与えるような経験における必当然的かつ十全な明証性ということになるであろう。従って事物知覚こそが現象学が分析すべき第一のものとなる。」

紀平知樹「現象とロゴスニフッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」,151P

「しかしこの最も本原的な事物知覚の場面において、フッサールは重大な困難を抱えることになる。それは、事物知覚において十全な明証性は不可能である、という問題である。物理的事物の本質には、常に一面的にしか現出しないということが属している。つまりわたしたちが何らかの物理的事物を見ている場合、見えているのは、その対象の一面だけであり、その裏側や下はわたしたちには隠されているのであり、常に別様に規定される余地を残しているのである。「事物的実在、すなわちそのような意味での存在は、ある完結した現出においては『不十全』にしか現出することはできず、このように不十全に与える働きをする現出に基づく理性定立は、『最終的』」(III/1,319)のである。もしもわたしたちが物理的事物を見ている場合、見えている面だけが意識に与えられているならば、このような困難はありえない。しかし実際には、わたしたちはそのような事物を見ているときに、その事物は見えている面だけだとは思っていない。」

紀平知樹「現象とロゴスニフッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」,151P

内的知覚とは

内的知覚:・対象が全面的に与えられている知覚のこと。現象学的反省とも呼ばれる。

外的知覚は「内的知覚」を通して分析されていくことを抑えていく必要がある。『論理学研究』(1901/1902)の頃に「統握や直観、定立」は扱われているが、反省の手法はまだ確立されていない。確立するのは『現象学および理性批判の主要部の序論』(1907)の頃である。

自然的態度においてはもっぱら「対象」に意識が集中しているが、現象学的反省では「作用」や「内容」に意識が集中するように態度変更を行い、「対象化」する。

対象が実在すると素朴に信じること(自然的態度)をやめ(エポケー)、何が何としてどのように構成され、対象が実在すると我々は信じているのかを内省する作業である。

このように反省的に対象化された体験(作用や内容)が現象学的分析の基盤となるという。

ただし、このような反省はほんとうに可能なのかという問題が現代でも議論されており、また議論が分かれている。「生き生きとした現在の反省問題」とも呼ばれている。

クラウス・ヘルトによれば、現象学的反省とは「生き生きとした現在を後から覚認することである」と定義されている。

要するに、今まさに自分が「見ている(外的知覚)」ということを見る(内的知覚)のは時間的には後になってしまうのではないか、という話。後になるということは、なんらかの形で「変様(過去把持)」しているものを見ることになる。外的知覚と内的知覚を同時に行うことはできない。したがって、変容する前の外的知覚そのものを捉えることはできないのではないかという問題。ヘルトの言葉で言えば、フッサール現象学にとって「謎」にとどまるという。

「メレが引用するフッサールの草稿によれば、感覚(内容)を“体験された感覚”として取り出す、「新しい知覚」(反省作用)は、もはや外的(超越的)知覚の領域には属していない。感覚内容が知覚にとって実的であるということがいえるためには、単なる外的(超越的)知覚によってではなく、その外的(超越的)知覚に対する「新しい知覚」としての反省作用によって見出されるということを認めなければならない。つまり、対象を知覚する外的(超越的)知覚を検討したところで、感覚がいかに与えられたかという、感覚と対象との関係は得ることはできない。それは、外的知覚を反省する「内的知覚」としての反省作用によって、可能になる。これこそ、『イデーンI』では「ヒュレー的反省」(III-1/349)と呼ばれるものにほかならない。」

森村修「フッサールの「身体の現象学」(1)「身体性の現象学」試論」,189-190P

「つまり、端的に樹木や家屋に対してまなざしを向ける段階から、その知覚自体にまなざしを向けるという「反省」(Reflextion)へと移行することが可能であるという。知覚自体には、本質的には、それ自体が何らかの仕方で対象化される可能性が属しているという。そのような反省によって、知覚自体とその知覚の内容(Inhalt)へもまなざしが向けられるのである(HuaXXIV,244)。しかし、この場合の反省というのは、「知覚とその内容に関係付けられた知覚」であり、いわゆる「内的知覚」である。つまり〈知覚の知覚〉である。ということは、「反省的知覚」において、端的な知覚の感覚的内容は「与えられる」のであるが、それはあくまでも反省的知覚によって「知覚された」ものとして与えられているのである。」

宮原勇「フッサール初期時間論の基本概念とアポリア(1)」,8~9P

「感覚と知覚の違いは,それが直接的に意識に与えられるか与えられないかということに関わる。たとえば,触覚はその触っている身体の部位,たとえば指先にそのまま感じている。この直接的な感覚のことを内在的知覚という。」

露木 恵美子「「場」と知識創造―現象学的アプローチによる集団的創造性を促す「場」の理論に構築に向けて―」,47P

「では絶対に疑いえないものとは何か。そのことを明らかにするために、ここでもう一度内在と超越という区別に立ち戻らなければならない。絶対に疑いえないものとは先にも述べたように「絶対的な意味での自己所与性」である。それではそういいうるものはいったいいかなるものだろうか。フッサールは『イデーンI』において内在的知覚と超越的知覚という区別を持ち込んでいる。それによれば内在的知覚とは「その諸体験の志向的対象がおよそ現実に存在している場合には、その志向的対象が、当の諸体験そのものと同じ体験流に属している」(皿/I,S.78)ということを意味するのであり、超越的知覚とはそのようなことが起こっていない体験のことであるとされる。前者の内在的知覚の場合、体験しているものはその体験流に属しているのであるから、知覚作用と知覚されているものとは「本質的にひとつの無媒介な統一を形成」(ebd)しているのである。それに対して超越的知覚の場合、知覚と知覚されているものは、「本来固有の本質的な統一」(III/I,S.79)をなしてはいないのである。」

紀平知樹「現象とロゴスニフッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」,50P

「反省している作用と反省されている作用とは、同じ一人の人間の(あるいはより精確にいうなら同じ純粋自我から発する)作用なのであるから、そのときには知覚と知覚されているものはひとつの体験流に属しているということになる。錯覚であろうが、幻覚であろうが、何らかの物を知覚したという体験そのものを疑うことはできないのである、あるいはそのような体験の存在を疑うことは「ひとつの背理」(m/I,S.96)なのである。したがって反省によって対象として与えられるものは絶対に疑いえないのである。またそこから反省によって対象化された体験こそが絶対確実な地盤であり、現象学的分析がその考察を始める第一のものになるのである」

紀平知樹「現象とロゴスニフッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」,50P

「ヘルトによれば、現象学的反省とは、生き生きした現在を「後から覚認すること(Nachgewahren)」である(cf.81,94/112,130)。つまり、たしかに現象学的反省は意識作用を捉えるが、その意識作用は生き生きした現在において働いている意識作用ではなく、時間的流れの中にある「過ぎ去りつつ‐過ぎ去った『位相』」(120/169)として構成された意識作用である」

佐藤大介「どうやってものごとは現実的なものとして認められるのか——フッサール現象学における現実性と反省の問題——」,49P

「しかし、ヘルトによれば、フッサールは、生き生きした現在が「流れつつ‐立ちとどまる」ということを見抜いてはいても、これを現象学的に認めることができない(cf.104,134–137/145,189–193)。というのも、フッサール現象学は、現象学的反省において直観的に捉えられるものにのみ基づくというみずからに課した「プログラム的な要求」に拘束されているからである(cf.IX–X,104/4,145)。つまり、その「流れつつ‐立ちとどまる」ことは構築されるのではなく、それ自体が現象学的反省によって捉えられねばならない。しかし、現象学的反省の「後から」という性格ゆえに、これができない。すなわち、生き生きした現在はフッサール現象学にとって「謎」にとどまる(cf.141/197)。言い換えれば、ここでフッサール現象学は、〈反省の問題〉に直面しているのである。ヘルトは、その謎こそが、1930年から1934年にかけてフッサールを生き生きした現在へ向かわせた「不満と不安の原因」だと見定めている(cf.142/199–200)。」

佐藤大介「どうやってものごとは現実的なものとして認められるのか——フッサール現象学における現実性と反省の問題——」,51P

「見る」の多義性について

1:フッサールは対象を「知覚する」という言葉とほとんど同義的に「見る」という言葉を使う。

2:ただし、広い意味であり、眼球によって物を見ることだけではなく、聴く、触るといった他の作用全般を表す言葉である。大別すれば外的知覚(事物知覚、超越的知覚)、内的知覚(現象学的反省)、本質観取にわけることができる。「原的直観」とも大きく関連していく(後述)。

3:物理的に「見る」際の「知覚直観」だけではなく、「本質直観」によっても「見る」という点が重要になってくる(見るの代わりに「洞察する」が使われることがある。あるいは「範疇的知覚」)。たとえば「1+1=2である」という事態を物理的に「見る」ことはできないが、本質観取する(見る)ことはできる。1+1=2であるという「信憑」が与えられるという点が重要になる。

「彼は『イデーンI』(第4篇第2章冒頭)で次のように述べている。

ひとが単に対象と言うとき、通常は、それぞれの存在範疇に属している現実的な、すなわち真に存在する対象のことが考えられている。そのとき、対象について何が言われようと―もし理性的に語られているなら―、その際には、考えられているものも言表されているものも、「基礎づけ」られ、「証示」されなければならないのであり、また直接的に「見」られ、あるいは、間接的に「洞察」されうるのでなければならない。原理的に言って、論理的な領域、言表の領域においては、「真に存在する」あるいは「現実的に存在する」ということと、「理性的に証示可能である」ということは相関関係にある4。(III/1,314)3)

このようにフッサールは「見る」ことの重要性を強調している。何かが現実的であると言えるためには、それは「見」られなければならない。逆に言えば、「見」られていない対象は現実的であるとは言えない。ただし厳密に言うと、この箇所の「見る」という語は、かなり広い意味で用いられており、眼球を使って物を見ることに限定されているわけではなく、今現実的に存在していると言える対象を知覚する体験全般を指している4)。だからそれは、視覚だけではなく、聴覚や触覚も含む広い意味を持っている。だが、たとえ広い意味で用いられていても、さまざまな知覚の働きを「見る」という語で言い表しているということは、彼が視覚を中心に考えていたことの証拠であると言えるだろう。」

神田大輔「フッサール現象学における「見る」ことと動機づけ 」,106P

知覚と真理の関係とは

なぜ現象学にとって「知覚」が重要なのかの回答の一つとして、「真理を基礎づけるから」というものがある。他の志向性である判断や想像、想起などもたしかに真理と関連するものではあるが、知覚はその他の志向性を基づけるものであり、そもそも知覚がなければ判断ができない。したがって、最も根本的に真理を基礎づける志向性であるといえる。

では現象学にとって「真理」とは一体何なのか、という点が問題になる。

真理とは

真理:・思念されているものと、与えられているものそれ自体との、完全な一致

例えば「目の前にペンがある」という判断と、「目の前にペンがある」という事態を見るという知覚が完全に一致していれば、目の前にペンがあるということは真理といえる(事実の真理)。

・真理が成り立つためには、「存在論的な条件」と「認識論的な条件」という2つの条件をクリアする必要がある。

存在論的な条件

存在論的な条件:存在には「実在的存在」、「理念的存在」、「中立的存在」があるが、「中立的存在」は真理の成立に対応していないという。

例えば「眼の前のリンゴ」は実在的存在であり、「1+1=2であるという事態、リンゴそのものの意味」は理念的存在である。しかし、白雪姫やペガサスは中立的存在である。したがって、「ペガサスがいる」という判断と「ペガサス」を見るという知覚の対応関係によって真理を成立させることができない。昔話の「昔々おじいさんとおばあさんがいたそうだ」のように「伝聞形式」で存在がいわば無責任に語られるという。

認識論的な条件

認識論的な条件:知覚によって「表意的志向」が「充実」されるという条件のこと。表意的志向とは、言語表現のこと。

たとえば「隣の部屋にリンゴ」という表現が実際に知覚によって、つまり実際に隣の部屋に行って目視しない限り、「空虚」のままである(直観が伴っていない)。実際にリンゴが知覚されることによって「充実」されるのであり、対象が知覚において生々しく現前するのであり、実在的対象そのものを知覚は与えるのである。

「<知覚>とは、物に関する実際の認識のことである。日常の経験で最も基本的な場面における認識である。フッサールも、これを最も根源的な認識形態と見ており、さらには「真理」を究極的に基礎付けるものとしての地位をこれに与えている。」

二宮 公太郎「フッサール哲学 早わかり」,13P

「『論研』において、フッサールは真理を認識可能性と等置する。そして彼は対象の認識が対象の自己現出たる知覚によってもたらされると考える10。つまり、彼は真理という概念を知覚の可能性において理解していた。ここで、知覚が幻覚や錯覚と異なって、それにとって対象の実在が本質的であるとするならば、知覚可能性と真理概念の結びつきは明らかである。しかし、もしザハヴィの解釈が正しく、知覚と幻覚、錯覚が区別されていないならば、そのような「知覚」の可能性のもとで理解された「真理」がいかなる意味で真理と呼べるものなのかは全く明らかではない」

葛谷潤「『論理学研究』における知覚論の二つの解釈」,189P

「さて、対応説的な立場において言語的意味が真理であるためには、第一に、存在論的な条件をクリアせねばならない。この場合、『存在』には三種類がある。アポステリオリなもの(事実的なもの)に対応する『実在的な存在』(時制変化する存在)、アプリオリなもの(本質的なもの)に対応する『理念的な存在』(時制変化しない存在)、そして、想像的・空想的なものに対応する『中立的な存在』(これは日本語で表現するのがややむずかしい)である。そして、真理が可能であるためには、言語的意味が実在的な存在をもつものに対応するか(この場合には『事実の真理』が可能になる)、理念的な存在をもつものに対応するか(この場合には『理性の真理』が可能になる)が必要である。言語的意味が中立的な存在をもつものに対応しても、本来の真理は成立しない(疑似真理といったものを認めれば、話は別だが)。」

谷徹「これが現象学だ」104-105P

「右の真理が成り立つためには、第二に、認識論的な条件をクリアせねばならない。これに関するフッサール自身の定義を引けば、真理とは『思念されているものと、与えられているものそれ自体との、完全な一致』である。この『思念されているもの』は、たとえば『言語(的判断)の意味』と言い換えることもできるし、『与えられてているものそれ自体』は『知覚された事態』などといいかえることができる。」

谷徹「これが現象学だ」105P

「しかしながら、学問的に厳密に考えると、どうだろう。知覚的な直観経過においては、つねに新たな志向(予持)が生じており、それはまだ充実されていない。つまり、この新たな志向と充実の対応は確認されていない。家を見る場合であも、ひとつの側面を見たが、他の側面はまだ見ていない、いや、この側面を見ても、さらに他の側面はまだ見ていない、といった状態が進行していく。こうした未確定部分(まだ見ていない側面)が含まれているかぎり、これを含む諸現出との相関関係のなかで構成される現出者そのもの(家そのもの)が『十全的明証性』において知覚されることはありえない。それは、いつもなんらかの程度の『不十全的明証性』においてしか知覚されない。」

谷徹「これが現象学だ」108P

「だが、『現出者』そのものは十全的明証性において捉えられないとしても、充実されている『現出』だけにかぎっては、どうだろう。これはいつも十全的に明証的なのではなかろうか。フッサールも長らくはそう考え、これにこだわっていた。しかしながら、充実されている諸現出にしても、諸現出はさしあたり非主題的に体験されているだけである。言い換えれば、それらはいつも突破されている。それらをまさにそれらとして明証的に『認識』するためには、それらを内在的に知覚せねばならない、すなわち『反省』せねばならない。そして、学問としての現象学はこの反省を方法とする。『現象学的方法は、徹頭徹尾、反省の諸作用のなかで働く』。」

谷徹「これが現象学だ」108P

「しなしながら、フッサールは、『把持のおかげで、我々は意識を客観にする(=反省する)ことができる』と言う。つまり、反省によって主題的に捉えられるのは、把持された現出だけである。しかし、そうであるかぎり、把持されていないものは、意識の客観にならず、反省されず、それゆえ明証的に認識されない、ということになる。とすると、反省の居ては、把持された諸現出は十全的明証的において捉えられるとしても、(まだ把持されていない)原印象的現出は、そのように捉えられないことになる。」

谷徹「これが現象学だ」109P

「フッサールは『現象学の理念』の冒頭で次のような問いを発している。

事象そのものに的中する認識の可能性についての反省が巻き込まれるいろいろな困難。どのようにして認識はそれ自体に存在する事象との一致を確認し、またそれらの事象に的中しうるのであろうか?(II,S,3)

この問いは『論研』においてものと知性との一致として述べられていた認識の最高の確証である明証性がいかにして可能かという問題を再び定式化したものと考えてよいであろう。『論研』においては、直観による充実によって明証性が与えられるとされていた。この問題にとって重要なのは、「志向されているがままの対象」と「志向されている対象そのもの」の区別であろう83。ものと知性との一致といわれる場合、問題は「志向されている対象のそのもの」と知性、すなわち作用とが一致するということである。」

紀平知樹「現象とロゴスニフッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」,48P

「しかしわたしたちに与えられているものは何か。それは「志向されているがままの対象」とそれを現出せしめる様々な感覚要素のみであり、「志向されている対象そのもの」はわたしたちの意識の内のどこを探してみても見つかることはない。そうすると一切の明証性が不可能であるということになるのであろうか。そこからまた確実な認識は一切不可能であるということになり、フッサールが目指していたような学間体系までもが不可能であるということになってしまう。従ってフッサールの課題は、意識がいかにして意識の「外」にあるような超越的な対象に関わることができるのかということを明らかにするということになるのである。『論研』では意識の実的内容と志向的内容の区別が重要な役割を果たしているが、ここではむしろ超越と内在という対立が重要なものになる。普通実的ということで考えられうるのは、意識の内に本当に存在するようなもの、すなわち内在するものとして見出されるものである。しかし先にも述べたように、わたしたちが知覚しているような事物は、意識の内に実的に内在しているわけではないので、それらのものは超越的とよばれるのである。」

紀平知樹「現象とロゴスニフッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」,49P

「くどいようであるがもう一度確認しておくと、超越的知覚は絶対的なものを与えないのである。しかし超越的知覚という体験を反省することによって、今度は超越的知覚そのものは絶対的なものとしてわたしに与えられてくるのである。そうすると超越的知覚によって知覚されていた対象もまたわたしに絶対的なものとして与えられるようになるのである。なぜなら知覚するということは常に「何かを知覚する」ということであって、知覚と知覚されるものとは切り離しえないからである。従って知覚という体験を反省するということは同時に、そしてまた必然的にその知覚によって知覚されているものをもみずからの内に取り込むということになるのである。それは反省によってなされるのであるから、反省以前の素朴な知覚においてはその存在を疑いうるような対象も、反省によって与えられてくる場合には、一実際に存在していようと存在していなかろうと一絶対的な確実性をもって与えられてくるのである。しかしながらこの反省によって与えられてくるとはいえ、物質的事物はやはり体験を実的に構成するようなものではない。ここで内在も実的内在と志向的内在との二つに区別されなければならないのである。この志向的内在が、志向的対象、あるいはノエマとよばれるのである。」

紀平知樹「現象とロゴスニフッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」,51-52P

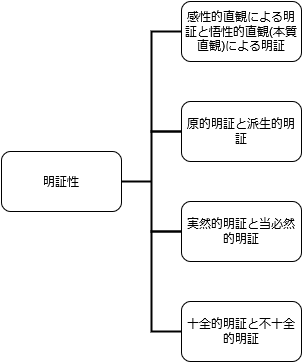

知覚と明証性の関係とは

明証性とはなにか

明証性:・曖昧さなく、明るくはっきりと見える状態、明らかな確実性のこと。明晰・判明に見える状態。特に言語表現(命題、意味)が充実される場合に用いる。命題判断の意味することが真に実在しているかどうかが確証されていることに対する形容である。

知覚によって表意作用や判断が常に完全に充実されるわけではなく、程度がある。この問題は「明証性」の度合いの問題だといえる。

言語の意味と知覚が一致した状態にあるならば、「明証性において体験される」という言い方がされている。たとえば酔っ払った状態でリンゴを見るのと、シラフでリンゴを見るのとでは、シラフで見ていたほうが明証性が高いといえる。明証性には多様な分類があるので、紹介していく。

明証性の例を図にするとこのような感じになる。

1:明証性は世界の諸事情に対する人間の自然な信憑(確信)のいちばん底を支える条件である。

2:「信憑」とは、意識の自由を超えて、信じたくないと思っていたとしても信じてしまうような、意識の恣意性(気まま)をねじふせてくるように現れる「疑い難さ」のこと。

3:ある物の「実在すること」の確証を与えることではなく、実在していると「信憑」してしまう性質が重要になる。

4:現象学の課題は、世界や事物が存在することの確実性を証明しようとするのではなく、ただ、この確実性の信念がどのように生じるのかを<意識>の構造として明らかにする点にある。そもそも主観の外に何か(いわゆる他者、世界など)が客観的に実在しているかどうかは人間にはわからず、ただ何かが実在しているという「信憑」があること、またその意識(主に自分の意識)があるということが明らかにされていくことになる。なぜ他人にも自分と同じような信憑や主観、意識があるとわかる(信憑する)のかという問題は「間主観性問題」といわれている。

つまり、信憑の条件、構造を明らかにすることが目的であり、意識や志向性、知覚の構造を明らかにすることとつながっている。知覚の条件とはなにか、とどんどん掘り下げていった過程に「内的時間」の分析がある。フッサールはナイフを研ぎすぎてナイフがなくなってしまったと比喩されることがある。掘り下げすぎて、現象学の手法の正当性が揺らいでくるようなイメージ。

感性的直観による明証と悟性的直観による明証

感性的直観による明証:・感覚与件を伴う知覚・想起などにより「見る」働きによる明証

悟性的直観による明証:・本質・数学的真理を「洞察」する働きによる明証

原的明証と派生的明証

原的明証:・対象を直接に与える直観として見る場合。知覚などがそのケースとして挙げられる。知覚は「原意識」とも呼ばれるように、他を基づけるような作用をフッサールは原~と表現する。

派生的明証:・原的なものに基づいている場合。想起などがそのケースとして挙げられる。

実然的明証と必然的明証

実然的明証:・個的な事物や個的な事態による明証のこと。目の前にあるペン、私が今持っているペンなど。「蓋然的明証性」とも呼ばれる。

必然的明証:・本質に関する明証のこと。目の前にあるペンや友人がもっているペンにも共通しているような明らかな本質のこと。たとえば「色は広がりをもつ」という本質はいつでもどこでも明証的に認識できるという。専門用語的に言えば「アポステリオリ」ではなく「アプリオリ」なものに関する明証性。時間や場所に関係なく妥当するような本質、類型。

十全的明証性と不十全的明証性

十全的明証性:・十全的とは、対象が己を隠すところなく全面的に与えられているような状態。三角形の本質など、本質認識に関するものは十全的明証性が可能だといわれている。「内的知覚」などは「十全的(実的)」に与えられると表現されている。

不十全的明証性:・対象が部分的にしか与えられていないような状態。「別様に規定される」という可能性を残した明証性であると呼ばれている。例えば「外的知覚」などは「不十全的(超越的、志向的)」に与えられると表現されている。たとえばサイコロの側面を見ていないのにもかからず、実的なものを超えて、超越的にサイコロを知覚しているようなケース。

「この問題に対して、フッサールは、「真」とは定立の「明証」性Evidenzである、と答える。である、と答える。そして、「明証」とは、「命題」が「充実」されているということである。……○「感性的」直観による明証と「悟性的」直観による明証─前者は、感覚与件を伴う知覚・想起等により「見る」働きによる明証であり、後者は、本質・数学的真理を「洞察する働きによる明証である。○「原的」明証と「派生的」明証──前者は、元的な「なま」の明証(例えば、知覚の際、定理の証明を遂行する際)であり、後者は、想起されたものの明証(例えば、記憶の際、定理を思い出して適用する際)である。○「実然的」明証と「必当然的」明証──前者は、個々の事物に関する明証(例えば、「このバラは赤い」について)であり、後者は、本質に関する明証(例えば、『赤いものは延長を有つ」について)である。○「十全的」明証と「不十全的」明証──前者は、対象が有する諸規定の全体に関する明証(例えば、「三角形」の諸規定に関して)であり、後者は、対象が有する諸規定中の部分的な明証(例えば、「このバラ」の諸規定に関して)である。本質認識においては、十全的な明証が可能だが、事物認識においては、現実には常に不十全的な明証にとどまり、十全的な明証は、あくまでも理念であり続ける。」

二宮 公太郎「フッサール哲学 早わかり」,18-19P

「それは要するに、物が、白日のものにさらされ、曖昧さ(この漢字はもともと暗さを意味する)なく、明るくはっきりと見える状態である。明晰・判明に見える状態と言い換えてもよい。言語の意味と知覚の一致がこうした状態にあるならば、それは『明証性において体験される』ということになる。真理は、こういう状態でこそ真理と認められるのである。……言語的意味と知覚的事態が一致していることが完全に明証的に確認される場合には、その明証性は『十全的明証性』と呼ばれる。逆に、あまりはっきりしないならば、『不十全的明証性』ということになる。」

谷徹「これが現象学だ」106~107P

「……しかし、言語以前の知覚(直接経験=志向的体験)そのものにおいても、より根源的な『対応』関係が見られる(現象学そのものの学問性にとっては、こちらがより重要である)。だが、知覚においては、より根源的なものと、より派生的なものが区別される。ここで用語上の注意が必要になる。ひとたび派生的なものが成立すると、根源的なものも、それと同列に捉えられてしまう。これを避けるために、根源的なものには『原』の前綴りが用いられる。『原……』は、それ以外のものの根源にある。」

谷徹「これが現象学だ」107P

「新田(2006)は「解釈学的循環とよばれる全体と部分との交互規定の働きを、経験の次元において見出しこれに精緻な分析を加えたのは、フッサールの現象学である。フッサールは、一方で、知覚を、対象を直接に与える直観の原的明証性とみなすが、他方では、知覚を『解釈作用(deuten)』ともみなしている。このことは一見して矛盾し相容れない規定であるかのように見えるが、じつはフッサールによる志向性の規定には、方位性の契機や明証性の契機とともに意味的差異性の契機が含まれていることを顧慮すれば、このことはけっして矛盾したことではない。意味的差異性とは、志向性が何かを何かとして思念する意味規定の作用であることに基づいている。いいかえれば意味と意味されるものとの間に起こる差異化の働きである(243頁)」」

魏蜀楠「次世代交通サービスの社会実装に向けた政策分析のあり方―システム分析と 「解釈の循環」 概念から―」,58P

「フッサールが求める本来的な意味での明証は<本質直観>によって捉えられた対象であり,現象学における明証は本来「<何>が在る」という本質態で見出されることが求められる。

「何らかの対象が想定主張されたときにはその対象は何らかの領域および範疇に属するが,そうした領域および範疇にはすべて,ただ単に,意味ないし命題の根本種類が対応しているだけではなくて,また,こうした意味についての原的に与える働きをする意識の根本種類もが対応しており,そしてその根本種類に所属した形で,原的明証の根本典型もまた対応しているのである。原的明証は,本質的に,右のような性質の原的所与性によって動機づけられているからである。」(IDI.S.321,II-288頁)

ここでいう「原的明証」,「原的所与性」における「原的」については,「原的に対象を与える働きとしての経験は知覚である。この知覚という言葉はここでは普通の意味で,つまり,理論的経験としての正当性の証示といったことが話題となる場合のように,理解して言っている。」さらに,この直観は学問的認識の正当性を証示する基礎づけの根本源泉[Urquellen]なのである。(IDI.S11,I-60頁)」

渡邉伸「発生運動学の学問論的研究」,120-121P

「明証は領域ごとに異なる「原的に与える働きをする意識の根本種類」が対応している。知覚に与えられる類的本質(物的なもの,生命のあるもの,など)によって,それに対応した明証意識が構成される。真理はそのつどの存在範疇に属する領域的対象が実際にそこに存在することを直接的に「見る」ことができることである。この明証が言表されているものを「基礎づける」のである。そして,明証は事実的なものを見ることではなく,本質直観によって「見ること」,「原的に与える働き」,「生身のありありとしたありさまという性格(原的充実性)として」(IDI.S.315,II-279頁)知覚できることが明証であり,「事象内容」は見ること,知覚することによって明証となる本質可能性が把握される。フッサールは,学問はこのような基礎づけの体系的関連が要請されるとする。(LUI.S.30,34頁)学問論的基礎づけを支える<明証>は<領域>に対応した「根本典型[Grundtyps]」がある。明証は領域ごとに異なる。」

渡邉伸「発生運動学の学問論的研究」,121P

「十全的明証性は不可能である。これはフッサールを悩ませた。そこで、フッサールは、もうひとつの別の明証性によって学問的認識を確立しようとした。それは、『必当然的明証性』と呼ばれるものである。これは、アプリオリなものがもつ明証性である。たとえば、『色は広がりをもつ』は、いつでもどこでも明証的に認識される。色が広がりをもたないという事態はありえない(ちなみに、アフォーダンス理論が取り上げる『面色』のような、奥行きのない色は可能だとしても、広がりのない色はありえない)。この場合には色というものの『本質』が問題になっているわけだが、アプリオリな『本質』については、それ以外がありえないということの『必当然的明証性』が成り立つ。そして、フッサールは現象学がアプリオリなものを扱う『本質学』(厳密には超越論的本質学)であることを強調して、この必当然的明証性を見出すことに比重をかけた。」

谷徹「これが現象学だ」110-111P

「十全的とは「他であることを排除する」(m/1,S,317)ということであり、そこでは対象は己を隠すところなく全面的に与えている。それに対して不十全的であるということは、「別様に規定される」という可能性を残したものである。当然ここでも十全な明証性が不十全な明証性よりも優先されることは明らかであろう。従って、正当性の源泉は、原的な経験、つまり対象を有体的に与えるような経験における必当然的かつ十全な明証性ということになるであろう。従って事物知覚こそが現象学が分析すべき第一のものとなる。」

紀平知樹「現象とロゴスニフッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」,151P

「明証性とは、まずひとことで言うと、世界の諸事情に対する人間の自然な信憑(=確信)の、いちばん底を支える条件を意味する。つまりそれは、信憑の根拠であって、一般に誤解されているように、事物の存在(実在)の確証ではない。たとえばひとつのリンゴが実在することの確証を与えるものではなく、それが実在するひとが自然に信憑することの条件、なのである。」

竹田青嗣「現象学入門」,214P

「現象学の課題は、世界や事物が存在することの確実性を証明しようとするのではなく、ただ、この確実性の信念がなぜ生じるのかを<意識>の構造として明らかにする点にある。この信念(信憑)の成立のことを『妥当』と呼ぶ。……現象学の信念(信憑)とは、意識の自由を超えて、つまり、たとえ信じたくないと思ったとしてもそういう意識の恣意性をねじふせるように現れてくる『疑い難さ』のことである。明証性の項で、明証性とは、<意識>がつねにそのつど、事象の存在意味の内的な確証を見出していくことだと書いたが、これは<意識>にそのような信憑がそのつど生じているということでもある。だからこの事象の確証性を支えるものとしての明証性が、<意識>の『根本的特徴』と言われるのである。」

竹田青嗣「現象学入門」,215P

直観

諸原理の原理とはなにか、意味

諸原理の原理:・すべての原的に与える働きをする直観こそが、認識や判断の正当性の源泉であるという原理のこと。原的直観は本質直観と知覚直観の2つに分けられるという。

アリストテレスは『形而上学』の中で、一切の学問的研究においてその方法上の基礎とみなされるべき「原理の中の原理」があると主張している。フッサールは、それに相当するものが「原的直観が認識の正当性の源泉である」という点にあるという。ちなみにアリストテレスは「矛盾律」と「排中律」を挙げている。

原的:生身のありありとした現実性において、ということ。

ありありとした現実性:主観にとってこの現実性は意識がそれを疑う動機をもはや持てない懐疑の境界線だ、という意味。「有体性」とも表現されることがある。

原的直観とはなにか、意味

原的に与える働きをする直観(originär gebende Anschauung):・意識にとって現実性というものを疑いえなくさせる源泉となるような直観。原的直観と略されることがある。

1:例えば知覚などが原的直観を伴うものであり、想起や想像はそうではないとされている。原的に対して、派生的と呼ばれる。

2:単に知覚において事物を見て取ることだけではなく、事物を見ながら同時に、意味や本質を見て取る働きを意味しているという。つまり、知覚直観と本質直観の両方の働きを、原的直観と呼ぶことになる。

例:目の前にペンが「ありありとした現実性」において在ると知覚していることを疑うことは難しい。自分の意識の自由で「ペンがない」という意識に変えることは難しい。疑うことができない次元という意味で、「不可疑性」とも表現されることがある。たとえばデカルトが「我が思っている」ということは疑いえないと主張したのと類似している。

・私(主観)と独立に物が客観的に実在しているかどうかは、人間の能力では知ることはできない。しかし、実在していると「信憑(確信)」していることは確かであり、その条件としての「原的直観」というものがどうやら人間には備わっている。そうした条件を明らかにしていく。

【コラム】ジャック・デリダのフッサール批判

1:竹田青嗣さんによれば、デリダは諸原理の原理である原的な直観を「正しい認識を作り上げていくための起源としての出発点」として批判している。

2:しかし、フッサールの「認識の正当性の源泉」という言葉は、原的な直観が正しい認識のための基礎だという意味ではなく、「人間のさまざまな判断がこれは間違いない(不可疑だ)という確信を伴う根拠だ」と言っているに過ぎない。

「明証性の問題において最も問題となるのは、物質的事物の知覚という場面で」ある。なぜなら、明証性とは物と知性の一致の経験であるが、そこでいわれている物とは、想像された物や想起された物であるよりは、まさにいま実際にありありと目の前にある「この物」のことであろう。なぜなら実際に実物として知覚されているものこそが有体的(Ieibha価g)にありありと知覚されているものであるからであり、想像された物や想起された物は、その実物の派生態と考えられるからである。ここにおいて「一切の諸原理の原理」というフッサールの主張がなされる。

すべての原的に与える働きをする直観こそは、認識の正当性の源泉である。つまりわたしたちに対し「直観」のうちで本原的に(いわばその有体的な現実性において)提示されてくるすべての物は、それが自分を与えてくる通りのままに、しかしまたそれがその際自分を与えてくる限界内においてのみ、端的に受け取らねばならない。(II/1,S.51)

それでは原的経験とは何かというと、フッサールは「感性的知覚こそは、諸々の経験的作用の中で、ある確かな意味において、一つの根元的経験(Urerfa㎞ung)という役割を演じていて、他のすべての経験的作用はおのれの基礎づけの力の主要部分を、この根元的経験から引き出してくる」(皿/1,S.81)という。従って、感性的経験こそが最も原的経験とみなされ、相関的に感性的経験において経験されている感性的事物こそが最も原的であるということになる。そしてそこにおける明証性こそが現象学的分析の正当性を基礎づけるものである。」

紀平知樹「現象とロゴスニフッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」,151P

「人間の理性は、本性上一切の認識や判断を怪しいと疑う”権利”をもっている。ところが、あらゆるものを疑った果てに、ただひとつの種類の『確信』は原理的に『不可疑』なものとして残る。どんな認識や思想にも必ずさまざまな”臆見”がつきまとっているが、そのいちばん底には、もはや臆見と言えないもの、それを疑うことが無意味であるようないわば『確信』の底板というべきものがあると、原理的には言える。それをフッサールは『諸原理の原理』、つまり『原的な直観』と呼ぶのだ。だから彼はこれを、『認識の正当性の源泉』であると言うのである。しかし、このようなフッサールの発想はうまく受け取られずに、大きな誤解を呼んでいる。たとえばJ・デリダは、フッサールの『原的な直観』という概念を、”正しい認識を作り上げていくための『起源』としての出発点”と理解し、そのため、現象学は伝統的な形而上学を擁護している、といった批判を行っている。ところが、フッサールがこれを『認識論の正当性の源泉だ』と言うのは、『原的な直観』は『正しい認識』のための基礎だと言うのではなく、ただ人間のさまざまな判断がこれは間違いない(不可疑だ)という確信を伴うことの根拠だ、と言っているにすぎないのである。」

竹田青嗣「現象学入門」,50P

「この『原的に与える働きをする直観』とは、<知覚>直観と<本質直観>であり、『原的に』ということの意味は、「その(略)ありありとした現実性において」ということだ。『原的』な直観とは、<意識>にとって現実性、現実存在、現実というものを疑いえなくさせる源泉となるような直観を意味している。想像、想起、記憶、再表象、これらは『原的』な直観ではない。<知覚>直観と<本質>直観の特質は、それらが他の諸表象と違って、<意識>の自由にとって彼岸である(ままならない)という点だ。そしてこの彼岸性(ままならなさ)こそ、それらが対象の現実性、現実存在の源泉となることの根拠である。もうひとつ重要なのは、それらを『端的に』、『それらが自分を与えてくるままに』受け取らねばならないことの理由である。『ありありとした現実性』というのは、<主観>にとってこの現実性は<意識>がそれを疑う動機をもはや持てない”懐疑の境界線”だ、という意味を持っている。この『ありありとした現実性』は、それをもし疑うなら、生の明証性の意識がどこにも存在しなくなってしまうような、懐疑、解析、認識の底板なのである。」

竹田青嗣「現象学入門」,226-227P

「フッサールによれば、上のような様々な定立の仕方の中でも最も正当なものは、「直接的に『見る』こと(dasunmittelbare„Sehen“)」である(cf.III/1,43)。直接的に「見る」こととは、「原的に与える働きをする直観」、別言すれば、「生身のありありとした/有体的な(leibhaft)」現実性を具えた直観を意味する(cf.III/1,43,51)。こうした原的直観において捉えられているものごとは、〈現実に存在しないはずはない〉という原的な明証性を具えている3。『論理学研究』での表現を借りれば、「明証とは真理の『体験』にほかならない」(XVIII,193)のである。このように原的直観における明証性を真理の根源的審級として「原理中の原理」に据えることが、フッサールの下した哲学的決断であるとともに、根本主張である(cf.III/1,51,326)。すなわち、フッサールは次のように主張する。

次のような原理中の原理がある。あらゆる原的に与える直観が認識の正当性の源泉であるということ、すなわち「直観」のうちで原的に(いわばその生身のありありとした現実性において)われわれに呈示されてくるすべてのものはそれがみずからを与えてくるとおりに、とはいっても、それがその際にみずからを与えてくる限界内で端的に受け取らねばならないということである。これについてはどんな考えられうる理論もわれわれを迷わせることはできない。(III/1,51)

こうした主張は、至って簡素ではあっても、或る種の根源性を具えている。というのも、真理性を問うてゆけば、直接的に「見る」ことに行き着くほかはないからである。つまり、直接的に「見る」ことによってはじめて、或るものごとが〈何〉であり〈どのよう〉であるのかについて判断を下すための権利根拠を得るのであって、如何なるものごとも、体験において与えられていることとの連関を失っては、その真理性を確かめることができなくなってしまう。」

佐藤大介「どうやってものごとは現実的なものとして認められるのか——フッサール現象学における現実性と反省の問題——」,9P

「まず,周知の「原的に与える直観(originärgebendeAnschauung)」が,この第一篇で提示されている(III/1,51)’ことを指摘しておかねばならないであろう。言うまでもなく,それは「あらゆる原理の原理」と呼ばれており,現象学の最重要の原理として指定されている。現象学研究者のあいだですら,ともすれば誤解されているむきがあるが,フッサールの「原的に与える直観」は,単に知覚において事物を見て取ることではない。この「直観」は「本質認識」を論じる文脈のなかで示されているのであり,事物を見ながら同時に「意味」や「本「質」を見て取る働きを意味しているのである」

宮坂和男「フッサールにおける本質直観について」,39P

知覚直観とはなにか、意味

知覚直観:・ある個的対象をありありとした現実性において把握する意識のこと。個別直観や感性的直観、経験的直観、感性的知覚作用、原的な知覚、原的な経験とも呼ばれている。

個的存在(個的対象)とはなにか、意味

個的存在:・「いまここにあるこのもの」というような、時間的・空間的な位置をもつ存在のこと。ある時やあるところでのみ妥当するというような「そのつど性(1回限り)」をもつ存在のこと。重要なのは、個的対象は「事実」的なものであるが、しかし「本質」的なものも貯蔵しているという点である。

「別のありかたをすることができた」という意味で「偶然的」と表現されることがある。他にも類似の概念として、「アポステリオリ・実在的・事実的・個別的」などと表現される。知覚直観は、「目の前に(空間性)」「今(時間性)」あるマウスを「見る」、「触る」といったように、時間的・空間的な位置をもつ存在と強く関わる。

例:「目の前にある赤いペン」は個的存在である。時間が経てば陰影が変わって違う色に見えたり、違った意味合いで捉えられたりする。しかし、「色は広がりをもつ」という本質は個的存在ではなく、いつでもどこでも妥当するような普遍的なものである。

事実と本質の違いとはなにか、意味

事実:・個的存在の偶然的な側面。

本質:・事実に含まれている必然的な側面。普遍的本質やエイドス(形相、形態)とも呼ばれる。

例えば目の前に今ある机は「事実」であり、目の前にも隣の部屋にも、その他多くの机にも共通しているような机一般の性質は「本質」である。

知覚には「統握」という作用がある、という側面は「本質」である。田中さんがりんごを見たというのは「事実」であり、この知覚には上記の「本質」が属している。りんごを見た、リンゴを触った、リンゴを嗅いだというような知覚に必ず共通しているような構造とはなにか、条件とはなにかを分析していく作業が現象学における分析である。

事実を対象とする学問は「事実学」と呼ばれる。たとえば心理学や物理学がこれにあたる。

本質を対象とする学問は「本質学」にあたる。事実学を基礎づけるような学問であり、したがって、他の全ての学問を基礎づけるような学問である「現象学」がこれに相当する。

さらに本質は「形式的本質」と「質料的本質」に分かれ、現象学は「質料的本質」を扱うものだという。「質料的本質」とは机や鉛筆のように「内容」を伴った本質を意味する。一方で、形式の場合はそのような内容を伴わない、空虚な形式だという。別の区別では、現象学は「類型的本質」を扱い、数学などは「精密的な本質」を扱うといわれている。数学は「人の見ることのできないものを表現」しているが、現象学は「素朴な直観から直接取り出された本質を表現」しているという違いがある。

「或る個的対象は、ただ単に一般に、一つの個的対象、一つのここにあるこのもの!、一つの一回かぎりの対象であるだけではなくて、それは、『それ自身において』これこれの性状においてある対象として、その特性を持ち、本質的な述語要素をそれなりに貯蔵させているものである。この本質的な述語要素は、その対象に、……帰属しなければならず、そうしてこそ、その対象に、他の二次的で偶然的な諸規定が帰属するようになれるのである。そういうわけで、例えば、どんな音もみな、それ自体として、或る本質を持ち、そしてその最上位に、音一般もしくはむしろ聴覚的なもの一般という普遍的な本質を持つのである。」

フッサール『イデーンⅠ』,第二節,孫引き 竹田青嗣「現象学入門」,58P

「『事実』とは、それぞれの『個的存在』にかかわり、したがって『偶然的』なものだ。ところが『本質』とは、その個的存在の”偶然性”に含まれている本質『必然性』の側面である。だからどんな『事実』もそこに『本質』を含み、したがってある『本質』として観取され、記述される。<私>がいま聞いているこの音は、『いまここにあるこのもの』として『偶然的な事実存在』である。ところが、同じこの音は『音』一般といわれる『述語要素』を持ち、この側面は『必然的』なものだ。この音の前者の側面をわれわれは『事実』と呼び、後者の側面をその『本質』と呼ぶ。じつに明快である。それでもわかりにくい読者はこう考えればいい。<私>がある個物を見る(感覚する)。この個物はそれを<私>がいまここで経験しているものとしては『事実』である。ところがこの個物はある言葉で呼ばれる(ピアノの音とか、『電車の音』とか)。この言葉それ自体が含む普遍的規定性、それが『本質』であると。要するに現象学で言う『本質』とは、言葉(それによって形成されるなんらかの理念)の意味のことだと考えていい。」

竹田青嗣「現象学入門」,59P

「周知の通りフッサールは『イデーンI』の冒頭で学問を本質学と事実学とに二分している。フッサールにとって事実学とは経験科学であり、それは「空間一時間的に現存在するもの」(㎜/1,S.12)すなわち偶然的なものを定立するのである。従って事実学がそのような偶然的なものから何らかの法則を導き出したとしても、それは「事実上の規則」(ebd.)にすぎず、本質必然性という性格を持ち得ないのである。しかし偶然的なものは本質必然性と全く無関係なのではない。なぜなら、偶然的であるということは、「その本質に従えば、別のあり方をすることができたもの」なのであるが、それは同時に「あらゆる偶然的なものの意味には、まさにある本質、そしてある純粋に把捉しうるエイドスを持つということが属している」(ebd.)ということを意味しているからである。従っていかなる偶然的なものもその本質を持つのであり、むしろその本質によって空間一時間的に現存在するのである。さてこの偶然的なもの、例えば今わたしの目の前にあるこの机、この机は本質をもっているのであるが、それはまた上位の本質として机一般の本質をもっているのである。」

紀平知樹「現象とロゴスニフッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」43-44P

「事実学においては偶然的な個物を定立するような経験がその学問を基づける作用である。しかしそのような経験によって定立されたものは、やはりその本質をもっているのであり、それにふさわしい領域に組み込まれることになる。誤解してはならないのは、ある偶然的なものは、まず存在し、その後にその本質に従ってある領域に組み込まれるということではない。逆に偶然的なものは、その本質が指定するところに従って存在するとフッサールは主張しているのである。そこから彼は「形式的な学問であれ、質料的な学問であれ形相的学問から独皿的でありうるような事実学は一つもない」(m/1,Sη)というのである。その理由として彼は二つのことを述べている。第一に、「経験科学は、どんな学問もみなそうであるが、対象に向かうものである以上、対象性一般の本質に属しているような諸法則に拘束されざるをえない。そのことによって、経験科学は形式的存在論的な諸学科の複合と関係することになる」(ebd.)のである。第二に「どんな事実もすべて養癖南な本質成素を含んでおり、そしてその事実の中に含まれている純粋本質に属する形相的真理はあらゆる可能な個別態(Einzelheit)一般と同様に、与えられた事実的な個別態に結びつけられているある法則を交付しなければならない」(皿/1,S.23)のである。現象学があらゆる学問の基礎づけを行おうとするならば、現象学は事実学であることはできないのであり、必然的に本質学でなければならないのである。」

紀平知樹「現象とロゴスニフッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」44P

「さて、数学や論理学は、アプリオリ・理念的・本質的・普遍的・必然的という存在論的性格をもったものについての学問(本質学)であり、心理学や物理学は、アポステリオリ・実在的・事実的・個別的・偶然的という存在論的性格をもったものについての学問(事実学)である。前者のものと後者のものは、そもそも『存在』の性格が違うのだから、後者から前者を基礎づけることはできない。さらに言えば、後者のものの学問は(事実的なものの測定にもとづいて)『精密学』になることができ、前者のものの学問は(本質的なものの構造連関にもとづいて)『厳密学』になることができるが、両者は別物である。」

谷徹「これが現象学だ!」78-79P

「アプリオリなものは、いつでもどこでも妥当するという『いつでも性』(普遍性)をもつが、アポステリオリなものは、ある時やある所でのみ妥当するという『そのつど性』しかもたない。『そのつど的なもの』から『普遍的なもの』を基礎づけることはできない。」

谷徹「これが現象学だ!」79P

「本質学は本質を対象とする学問であるが、フッサールはその本質をさらに二つに分けている。一方は質料的本質である。なぜなら上でわたしたちが考察していたこの机の本質、机一般の本質、そして物質的事物一般の本質といったような本質は、一定の内容を伴った本質だからである。フッサールはこれを本来的な本質であるという76。他方この質料的本質に対立するものとしてフッサールは形式的本質という概念を持ち出す。これは全く空虚な本質であり、「空虚な形式という仕方においてあらゆる可能的本質に適合する」(㎜ノ1,S,26)ものであるといわれる。」

紀平知樹「現象とロゴスニフッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」,44P

「こで再び二種類の本質という話しに戻らねばならない。先にフッサールに従い本質を形式的本質と質料的本質に区別したが、さらに別の区別もある。一方で数学のような学科が扱う本質は、精密な本質といわれ、他方で現象学が扱う本質は、形態学的、あるいは類型的本質といわれる。この二つの区別は互いに交差するものであると思われる。前者の精密な本質は、精密な諸概念をその相関者として持っており、ということは精密な概念によって規定可能であるということであり、「カント的な意味での理念の性格」(皿/1,S.155)をもっており、『人の見ることのできないものを表現」(ebd.)しているのであるといわれる。これに対して、記述によって分析を進めていく場合のその記述の概念は、「素朴な直観から直接取り出された本質を表現する概念であって、何らの理念をも表現する概念」(ebd.)ではない。記」

紀平知樹「現象とロゴスニフッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」,62P

「いま見てきたことで、フッサールがなぜ<知覚>直観を、判断や認識の「正当性の源泉」である『原的な直観』として示したかが明らかになったと思う。」

竹田青嗣「現象学入門」57P

本質直観とはなにか、意味

本質直観(Wesensanschauung):・ある個的対象に属している「本質」の直観。ものごとに含まれる知(概念)を直観する働き。意味の理念性を捉える働き。

本質は本質直観によって与えられる。

例:「1+1=2である」という事態の直観。「色は広がりをもつ」という必然性の直観。

・フッサールにおける本質が取り出されてくる例

1:個的な音が知覚直観(経験的直観)において与えられる

2:諸々の音との比較において、共通なものが本質として直観されるようになる

本質は個的なものではない。したがって事実的なもの、時間的なもの、空間的なものを超えたものであり、いつでもどこでも妥当するような性質である。たとえばある色がある時では広がりをもち、ある時には広がりをもたないというようなものではなく、「いつどこでも色は広がりを持つ」というような普遍的な性質である。本質学は個的直観を基盤とした本質直観によって基礎づけられている。

知覚直観以外において、たとえば想像や想起においても本質直観は可能だとされているが、そもそも想像や想起は知覚に基づけられているので、結局は知覚直観が必要と考えることもできる。前回扱ったように、数字の1や2という概念も元々は知的直観を基盤としている。知覚的な直観から、能動的に成分を抽出(抽象)すると表現されることもある。

「経験的直観、特に経験というものは、或る個的対象についての意識であり、かつ直感的意識として『対象を所与性へともたらす』ものであり、また知覚としては、対象を原的所与性へともたらし、つまりは、対象を『原的に』その『生身のありありとした』自己性において把握する意識へと、当の対象をもたらすものである。これと全く同様に、本質直観もまた、或るものについての意識であり、つまり或る『対象』についての意識であり、言い換えれば、自分の目差しがそれへと向かいつまた自分の直観のうちで『それ自身として与えられて』くるような何かの或るものについての意識である」

フッサール『イデーンⅠ』,第三節 孫引き 竹田青嗣「現象学入門」52P

「わたしたちの普通の経験は、偶然的な個物を定立するのである。それでは、空間時間をこえた本質をわたしたちは何によって知るのであろうか。周知の通り、フッサールはここで本質直観というものを主張するのである。本質はこの本質直観によって与えられるのである。この本質直観は『論研』において意味の理念性を捉える働きや範癖的直観として語られていたものと同種のものと考えてよいであろう。『論研』において、範麟的直観は感性的直観に基づけられているといわれていたが、『イデーンI』においては、個的直観は本質直観に転化させられることができるといわれている。この二つの直観の関係は、『論研』から『イデーンI』へのフッサールの思索の転回において変化しているわけではない。フッサールは次のようにして本質が取り出されてくるという。

この普遍的本質は、これを純粋に理解すれば、個的な音から(個別的に、あるいは他の諸々の音との比較を通して「共通のもの」として)直観しつつ取り出された契機にほかならない{。(III/1,S.13傍点は引用者による)

本質をえるためにまず必要なものは、ここでは個的な音であり、それは個的、あるいは経験的直観によって与えられるものである。そして次に諸々の音との比較において共通なものが本質として直観されるのである。従って本質直観によっていきなり本質が与えられるわけではなく、それは常に個的直観から転化されるものなのである。単なる個的直観が本質を与えるのではないということには注意しておかなければならない。個的直観はあくまでも本質直観のための基盤なのであり、それによって時間空間をこえ、すなわち事実的なものではない本質が与えられることはないのである。従ってまたあくまでも経験的な法則であるような自然法則と、本質必然的な法則とは区別されなければならないのである。つまり自然法則はなるほど普遍的であるかもしれない、しかしそれは現実世界における普遍性なのであって、常に現存在定立を伴っているのであるが、それに対して本質必然性といわれているものは、そのような定立を伴っていないのである。ここでの考察をわたしたちは事実学から始めたのであるが、それは常に個的なものを定立するのである。しかしまた個的なものとは全く別種の本質もある。そのような本質を扱う学問が本質学とよばれる。事実と本質、個的直観と本質直観が無関係ではないのと同様、事実学と本質学も無関係ではない。そしてまた個的直観によって本質が獲られるのではないのと同様に、個的直観は本質学を基礎づけることはできない。本質学は本質直観によって基礎づけられるのである。」

紀平知樹「現象とロゴスニフッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」,59-60P

知覚直観と本質直観の関係とは

1:『論理学研究』(1901/1902)においては「範疇的直観」が「感性的直観」に基づけられると主張される。

2:『イデーンⅠ』(1912)においては「知覚直観は本質直観に転化させられることができる」と主張される。

この違いを見ていく前に、まずは「感性的直観」と「範疇的直観(カテゴリー的直観)」について見ていく。

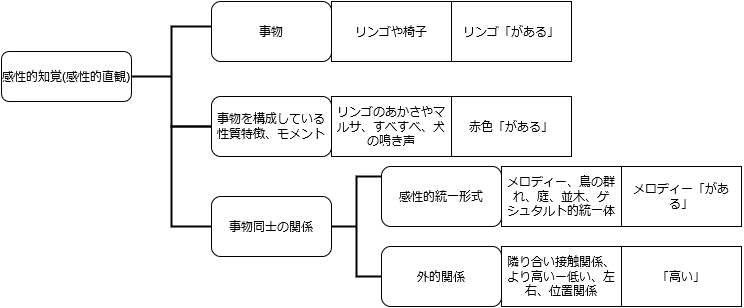

「感性的直観」と「範疇的直観」

※この項目は前回の記事の「補足:カテゴリー直観とはいったいなんなのか」を参照(出典もそちらに)

例えば「紙は白い」といった事態を表現ないし判断する場合を考えてみる。

この場合、感覚的直観に対応するものが、「白(色)がある」、「紙がある」といった要素である。もちろん正確には非言語的なものであり、濃淡や陰影などを含んでおり、一回きりの本質ではない要素である。

感性的直観(感性的知覚)は「事物」、「モメント」、「関係」にわけて考えることができる。たとえば事物は「紙がある」、モメントは「すべすべがある」、「白がある」、関係は「隣の机より高い」などである。このような要素は感性的に直観が可能だという。「感性的直観」は『イデーンⅠ』における「知覚直観」に対応する言葉であると言える(同義というより、先駆形態)。

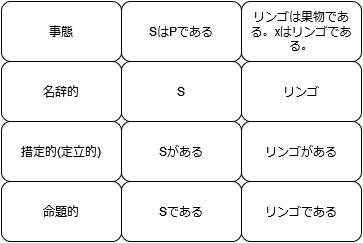

・感覚的知覚の分類をするとこのようなイメージになります。

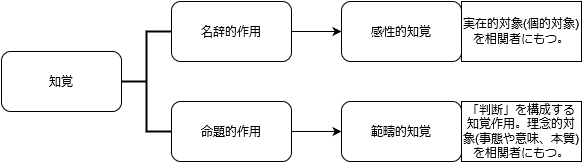

感性的直観が「実在的対象」を相関者にもつのに対して、範疇的直観は「理念的対象」を相関者にもつとされている。

範疇的直観は「判断」を構成する「知覚作用」であるといわれている。フッサールにおいて知覚とは、この時期において「感性的直観」だけではなく「範疇的直観」を含んでいる、広義の概念であるという点が重要になる。

知覚は定立的であり、中立的な想像と区別されている(定立や中立については後述)。

1:範疇的直観が捉えるのは「範疇的形式(カテゴリー的形式)」であるとされている

2:例えば「~は…である」という形式が挙げられている。「~がある」というのは感覚的直観によって捉えられるが、「~は…である」、いわゆる「S ist P」は感覚的直観のみでは捉えることができない。

「~は…である」というような形式は単なる物理的な知覚によって充実されない。形式は感性的に知覚されないという話。

3:範疇的直観はこのような形式の他にも、「意味」を捉えるものだとされている。言葉で表現されるような本質のこと。

例:「犬そのもの」や「果物そのもの」などは目や耳だけでは捉えることはできない「意味」。それに対して、私の飼っているポチや、眼の前を飛んでいた鳥などは、そうした意味ではない。

・スペチエスとは「最低種」を意味し、個体とは区別される。「事象内容をもつ質料的な本質」とも呼ばれる。たとえば「一」や「二」は「事象内容」をもたないので、「形式的な本質」という。

たとえば秋田犬は「最低種」であり、さらに犬はより上位の意味であり、「類」と呼ばれる。

・秋田犬、犬、哺乳類、生物というように普遍性の度合いが上がっていく。フッサールは最高類を「領域」と呼ぶ。「物質的自然」、「生命的自然」、「精神世界」の3つの領域があるとされる。

Q 範疇的に知覚される、あるいは充実されるとはいったいどういうことなのか

1:カテゴリー形式を充実化するためには、カテゴリー的直観が必要である。

2:『論理学研究』(1901/1902)においては「カテゴリー的代表象」という説が主張されていた。ざっくりいえば、感性的直観における感覚と類比的に、範疇的直観においても「心的結合体」というものがあるのではないか、それによって充実され、体験されているのではないかという説。しかし、1920年に撤回しているため、今回は扱わない。

3:『イデーンⅠ』(1913)において新たな仕方で捉え直されるようになる。いわゆるノエシス-ノエマ構造の導入である。

知覚直観と本質直観の関係

1:『論理学研究』では、範疇的直観は感性的直観に「基づけられる」と主張されている。

ようするに、感性的直観がなければ範疇的直観は成り立たないということ。ただし、「基づける」という意味は感性的直観に「還元」されるという意味ではないことに注意。

例:XがYによって条件付けられており、Yから独立に存在することができないということを意味する。Xが単純にYから導出することができる、ということを意味しない。

2:『イデーンⅠ』においては、「知覚直観は本質直観に転化させられる」と表現されるようになる。転化とは一般には、「 ある状態・物が別の状態・物に変化すること」を意味する。

紀平知樹さんによれば、『論理学研究』と『イデーンⅠ』における2つの直観の関係は、変化していないという。

たとえば仮に赤いリンゴを見て、「リンゴそのもの、一般」というような「本質」を「本質直観」のみではいきなり与えられないという。「知覚直観」がまず必要であるという話。しかしどのようにして必要となるのか。

(1)知覚直観単体で本質を与えるのではない

(2)本質直観単体で本質を与えるのではない

(3)知覚直観が「基盤」となって、本質直観が可能となり、本質が与えられる。

基盤、媒体、転化、契機、動機づけなど、似たような意味で表現されている。この二つの直観の関係は、統握においても「感覚内容を契機にして志向的内容が構成される」というような言い方がされているので重要となる(後述)。

Q 「本質直観」と「知覚直観」はどちらが知覚の構成において時間的に先なのか

これはとても難しい問題である。たとえば『論理学研究』では感覚的内容がまず先にあって、それが意味賦与されて、対象が構成されるという「統握」の説明を行っている。

一方で、後にフッサールは1909年の草稿において、そうした区別は分析的に有効であるにすぎず、実際には本質がない感覚、感覚がない本質というものは考えられず、一体であることが主張されるようになる。

竹田青嗣さんによると、「知覚の起源を探そうとすると循環してしまう」という。知覚は「覚」、つまり感覚だけでは成立せず、「知」、つまり概念や意味を必要とするという。しかし知は人間の身体(感覚器官)の働きがなければ成立しない。

要するに、一方的な依存ではなく、相互的に依存しているというわけである。

また、「転化」についての説明で竹田さんは、「どんな事実も言葉の意味(本質)へと置き直せる」と説明している。ただし、その置き換えが十全的なものとは限らないという。また、紀平さんによれば「知覚直観は本質直観に転化させられる」のと同様に、「本質直観も知覚直観に転化させられる」という。それゆえにやはり、両者とも「原的」であり、竹田さんの比喩表現で言えば「物の知覚と物の意味は兄弟」である。また、フッサールは本質直観(本質観取)を「感性的知覚作用の類比物であって、空想作用の類比物ではない」と説明している。

「たとえば、赤いリンゴを見ているという個的(な知覚)経験において、何度確かめてもそれはひとつの赤いリンゴであるという確信が成立するためには、ある前提条件が必要である。この条件で最も重要なのは、そこにあるレベルでの概念(知)がすでに入り込んでいることだ。リンゴがなんであるかをまだ知らない幼児と大人とでは、またふつうの人とリンゴ作りとでは、赤いリンゴを見たときの”直観”のありようはひどく違っている。この違いは明らかにそこに入り込んでいる<知>=概念の違いである。とすれば、『原的な』<知覚>が、現実知覚を構成するものとの要素とはいい難い。ふつうひとは、リンゴを一瞥しただけで、それがリンゴであること、およびリンゴがなんであるかを”直観”しているのであって、まず、赤い色、丸さ、重さ、つやなどの諸要素を『原的』に<知覚>し、つぎにそれを意識的に統合して一個の丸いリンゴの<知覚>像を得ているわけではないからだ。すると人間の個別的経験の『明証性』(たしかに事物がいまここにあるという直接経験の確実性)の基礎として、単なる<知覚>直観のほかに、どうしても<本質>直観、つまりものごとに含まれる<知>=概念を”直観する”働きを考えざるをえなくなる。」

竹田青嗣「現象学入門」,67P

「もろもろの事物は、知覚されたり、想起されたり、したがって『現実的』なものだと意識されたりすることができるし、或いはまた、変様された作用の中で、疑わしいものとか、空しい(幻覚的な)ものであるとかして……意識されることもできる。本質に関しても、事情は全くよく似ているのである。……本質もまた、ほかの対象と同様に、或る時は正しく、また或る時は間違った仕方で、思向されることができるのであって、後者の例が、間違った幾何学的思考の場合である。本質把握や本質直観というものは、ところで、多様の形態を持つ作用なのであり、とりわけ本質観取は、一つの原的に与える働きを作用であって、またそのようなものであるからには、感性的知覚作用の類比物であって、空想作用の類比物ではないのである。」

フッサール『イデーンⅠ』,孫引き、竹田青嗣「現象学入門」,68-69P

「わたしたちの常識的な考え方は、物の<知覚>は、物が実在物であるがゆえに<意識>のありようと関係なく<意識>に現われ、物の<意味>(=知、概念)は、実在物ではなく抽象物であるがゆえに<意識>によって事物に賦与された(=投げ与えられた)ものだ、と考えてしまう。ところがこれが違うのである。」

竹田青嗣「現象学入門」,68P

「そういうわけで、物の<知覚>と物の<意味>は、ふつう考えられているように実在するものと抽象的なものという分け方では捉えられないことがわかる。この二者は、いずれも意識の自由を超えたものとして意識に『疑いえないもの』の確信を与える働きをするのである。だから『知的直観』と『本質直観』は、独我論的<自我>という主にとって、意のままにならないやってかいな双子の兄弟と言っていい。」

竹田青嗣「現象学入門」,71P

「わたしたちの普通の経験は、偶然的な個物を定立するのである。それでは、空間時間をこえた本質をわたしたちは何によって知るのであろうか。周知の通り、フッサールはここで本質直観というものを主張するのである。本質はこの本質直観によって与えられるのである。この本質直観は『論研』において意味の理念性を捉える働きや範癖的直観として語られていたものと同種のものと考えてよいであろう。『論研』において、範麟的直観は感性的直観に基づけられているといわれていたが、『イデーンI』においては、個的直観は本質直観に転化させられることができるといわれている。この二つの直観の関係は、『論研』から『イデーンI』へのフッサールの思索の転回において変化しているわけではない。フッサールは次のようにして本質が取り出されてくるという。

この普遍的本質は、これを純粋に理解すれば、個的な音から(個別的に、あるいは他の諸々の音との比較を通して「共通のもの」として)直観しつつ取り出された契機にほかならない{。(III/1,S.13傍点は引用者による)

本質をえるためにまず必要なものは、ここでは個的な音であり、それは個的、あるいは経験的直観によって与えられるものである。そして次に諸々の音との比較において共通なものが本質として直観されるのである。従って本質直観によっていきなり本質が与えられるわけではなく、それは常に個的直観から転化されるものなのである。単なる個的直観が本質を与えるのではないということには注意しておかなければならない。個的直観はあくまでも本質直観のための基盤なのであり、それによって時間空間をこえ、すなわち事実的なものではない本質が与えられることはないのである。従ってまたあくまでも経験的な法則であるような自然法則と、本質必然的な法則とは区別されなければならないのである。つまり自然法則はなるほど普遍的であるかもしれない、しかしそれは現実世界における普遍性なのであって、常に現存在定立を伴っているのであるが、それに対して本質必然性といわれているものは、そのような定立を伴っていないのである。ここでの考察をわたしたちは事実学から始めたのであるが、それは常に個的なものを定立するのである。しかしまた個的なものとは全く別種の本質もある。そのような本質を扱う学問が本質学とよばれる。事実と本質、個的直観と本質直観が無関係ではないのと同様、事実学と本質学も無関係ではない。そしてまた個的直観によって本質が獲られるのではないのと同様に、個的直観は本質学を基礎づけることはできない。本質学は本質直観によって基礎づけられるのである。」

紀平知樹「現象とロゴスニフッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」,59-60P

「ア・プリオリにその存在を疑えないものとして、デカルトが示した私、私の観念(コトバ)と体験(現象)だけから科学を構築できる、とフッサールは考えた。23そこで、現象学的還元による「内在―超越」構図を提示し、一切の認識は内在意識のうちで構成された確信(超越)であるとした。24「この机がいまここにある」という経験は、意識に「原的に」与えられている「いまここにある知覚」(クオリア)とぴったりは重ならない。よって事物存在は、構成された経験であって、知覚を超越したものである。オリジナルな体験を「内在」と呼び、構成された事象経験を「超越」と呼んだ。つまり、個々の原的な「知覚直観」が、意識の志向的統一によって「一つの机」という経験へ構成され、「存在する」という具体的な経験の確信(現実感)となる。」

青木秀雄「質的研究のための KJ 法の科学性に関する研究 3:「志」 と現象学の本質直観を中心に」,4P

「フッサールは、「主観/客観」図式から考える限り問題は円環するとして、「主観」の場所を徹底すること(コギト主義的立場)によって懐疑を極限化し、唯一「疑えないもの」を抽出しようと試みた。そして「妥当(確認)」の条件を確かめることに問題の核心があるとし、その条件として原的直観(知覚直観)と本質直観があるとした。ここで原的な所与とされる知覚直観は、カント的あるいは認知科学的な認識論の原型としての知覚ではなく、意識の自由にならないものとしての意味である。一方、本質直観とは言葉によって形成される理念の意味であると考えてよい。「事実」とは各個的な存在に関わり偶然的なものであるのに対して「本質」とはその個的な存在の偶然性に含まれる本質「必然性」の側面である。例えば「私」が今見ているこの偶然的な事実存在としてのあるモノは、絵画一般といわれるような「述語要素」を持ち、その側面は必然的である。このようにフッサールは、「主観/客観」という図式を展開するのではなく、徹底した「主観」の立場から還元し、実在する世界は確信(妥当)することでしかないことを示したのである。」

羽根義 「リアリティに関する 2, 3 の考察」,131P

「第一に,前期のフッサールは、知覚を「意味」や「本質」が見て取られる原初的な場面だとは見なしていなかった。知覚によって「色一般」のような本質や,命題の形をとる内容が見て取られるということは,やはり考えにくいことではないだろうか。この点について,『論研』のフッサールは,意味や本質は「意味志向」によって目指されるものでおり,知覚によって「充実」されることは「非本質的(außerwesentlich)」な事柄にすぎないと述べている(LU.II/1,50)。それに対して,上述のように『イデーンI』のフッサールは、知覚を「意味」や「本質」が見て取られる原初的な場面と見なしている。『イデーンI』では、あらゆる認識は「ここ,今(hicetnunc)」における知覚のなかにその権利源泉をもつとされているからである(III/1,316)。そこで得られる確かさは「原的な明証(originäreEvidenz)」ないしは「直接的明証(unmittelbareEvidenz)と呼ばれ,そこからさまざまな「間接的明証(mittel-bareEvidenz)」が導き出されるとされている。」

宮坂和男「フッサールにおける本質直観について」,46P

「さて、事実(個物)と本質の区別において大事な点はいくつかある。まずひとつは、どんな『経験的もしくは個的直観』も『本質直観』(理念を観て取る働き)へと転化させられる(第三節)ということ。つまりどんな事実も言葉の意味へと置き直せるということだ。またこの意味への置き換えは、必ずしも十全なものとは限らないということ(=言葉によって言い尽くせてしまうような事実と言い尽くせないような事実がある)。次に、どんな個的直観も本質直観へ転化されるのだが、本質直観は個的直観なしに想起や記憶のうちだけでも成立すること。これはたとえば、いま<私>が現にある音を聴いていなくても、任意にたとえばヴァイオリンの音を想像的に喚起し、そのヴァイオリンの音は『音響だ』とか、『楽器の音だ』とか考えることができるということだ。さらに、これが重要だが、本質直観は『原理的に固有のまた新しい種類の直観なのでもある』(第三節)」

竹田青嗣「現象学入門」,59P

基づけや契機について

・基づけには二種類あり、相互的な基づけと一方的な基づけがある

たとえば「王は臣下がいなければ存在できない」といったケースなどが考えられる。一方で、机は板と足に分解できるので、相互的な基づけ関係にあるとはいえない。ただし、机は色と形に分解することができない。一方的な基づけの例としては、現象学は他の学問を基づけるが、他の学問に基づかれる必要はないケースが考えられる。

このように分解できない関係を「非独立的部分」、あるいは「契機(抽象的部分)」などという。本質直観や知覚直観は「非独立的部分」であり、「契機」であり、お互いの関係は「相互的な基づけ」にあると整理することができる。契機の代わりに「媒介」という言葉がもちいられることもある。一方で、独立的な部分を「断片」と呼ぶ。

さらに、「統一」という言葉も基づけとの関連で重要になってくる。

「基づけには二種類あり、一つは相互的な基づけであり、もう一つは一方的な基づけである。前者の例としては先ほどの色と形の場合である。つまり色は形による補足を必要とするし、形は色による補足を必要とするということである。後者の例としては、判断性格とその根底である表象の関係である。つまり判断とは常に何かについての判断であるから、判断性格は、そのもとになる表象に基づけられているのであるが、その逆、つまりなんらの判断性格も持たない表象というものがあることも可能であり、それゆえ判断性格は表象を基づけているとはいえないのであって、表象が判断性格を一方的に基づけているといわれるのである。さらにフッサールは部分のうち、非独立的部分を契機(Moment)とよび、独立的部分を断片(Stück)という。

全体Gに対して相対的に独立的なあらゆる部分を断片とよび、Gに対して相対的に非独立的なあらゆる部分をこの同じ全体Gの契機(抽象的部分)とよぶ。(XIX/1,S.272)」

紀平知樹「現象とロゴスニフッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」,26P

統一と総括の違いとはなにか

統一(Einheit):・二つ以上の部分が相互に関係しあって一つの全体を形成していること。多数の部分に分解されないものを「単一的」と呼ぶ。ただし抽象的に取り出すことは可能だという。そして原的直観から抽象的に取り出されたものが、本質直観や知覚直観であるということができる。

総括(Inbegriff):・二つ以上の部分が単に一緒にあること

統一は一方が他方に単に還元される関係ではないという点が重要になる。比喩的に言えば、レゴブロックのブロックのように組み合わせるような関係にはない、つまり総括ではないということになる。今までの話でいえば、「知覚直観」は「本質直観」の単なる元素ないし起源ではないということになる。この点は、統握において「感覚内容」が「志向的対象(あるいは志向的内容)」の単なる元素ではないという主張を理解する際に重要になってくる。

「フッサールは「基づけの統一性という言い方は、あらゆる内容が基づけによって、直接的にせよ、あるいは間接的にせよ、あらゆる内容と関連するという意味である」(XIX/1,S.282)とか、「真に統一するものはすべて基づけの相互関係である」(XIX/1,S.286)と述べている。従ってEinheitが統一と訳される場合には、二つ以上の部分が相互に関係しあって一つの全体を形成していることを意味する。それに対して「単に一緒にあること(einbloßesZusammen-sein)」(XIX/1,S.288-289)は統一とは呼ばれず、それは総括(Inbegriff)といわれる。次にEinheitが単一といわれる場合も明らかにしておこう。この場合はEinfachheitということと同義であろう。フッサールは「多数の部分へ分解されえないもの、すなわち少なくとも二つの離接的部分が区別されえないものは単一的(einfach)とよばれねばなるまい」(XIX/1,S.229)と述べている。」

紀平知樹「現象とロゴスニフッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」,26P

定立

定立とはなにか、意味

定立(Setzung/Thesis):・対象(何か)が何らかの仕方で存在するとみなされる意識の働きのこと。

例1:庭の花を見るという「知覚作用」は、「庭の花」が「ありありとした現実性」という仕方で「存在する」とみなされる意識の働きである。

例2:「その花はツツジである」という事態の「判断作用」、「昨日庭の花を見た」という「想起作用」も定立を含んでいる。しかし、知覚作用と違い、想起作用の場合は「その時点で現前していない」という点で、「何らかの仕方」という点が異なる。

このように、「同じ花(対象)」を「違った仕方」で存在するとみなす意識の働きが複数あるという点がポイントになる。いわば志向性の多様性であり、知覚はそのなかの一つである。「違った仕方」は「所与性様式の相違」とも表現される。

「それでは、この「見る」の意味をさらに探っていこう。『イデーンI』のある付論では、「見る」ということ(および「洞察する」こと)には次の二つの意味があると言われる(III/2,618)。(1)定立の理性性格を動機づけるもの。定立の正当性の根拠としての「正当性根拠」。これがすなわち見ることである。(2)理性性格そのもの。5)このとき、この「定立」とは、対象が何らかの仕方で存在するとみなされる意識の働きのことであり、「理性性格」とは、対象が現実に存在するとみなされる場合に、その定立に与えられる性格のことである。ここから、「見る」と「動機づけ(Motivation)」とが密接に関係しているらしいということがわかる。」

神田大輔「フッサール現象学における「見る」ことと動機づけ 」,107P

「フッサール現象学では、何かが成り立っていると見做すことを「定立(Setzung/Thesis)」と呼ぶことから(cf.III/1,239,260,268–269)、この問いは次のように定式化されるとみてよい。すなわち、〈ものごとを現実的なもの(Wirklichkeiten)として定立する正当な仕方とはどのようなものか〉、と。」

佐藤大介「どうやってものごとは現実的なものとして認められるのか——フッサール現象学における現実性と反省の問題——」,3P

「現実性の問題に対する『イデーンI』での取り組みは、「エポケー」と呼ばれる方法をその発端としている。「エポケー」とは、いかなる存在定立に対しても、その妥当性をあらかじめ受け入れることなく、留保することを意味する(cf.III/1,61–64)。」

佐藤大介「どうやってものごとは現実的なものとして認められるのか——フッサール現象学における現実性と反省の問題——」,3P

「本論冒頭で例として挙げた、「ガスの元栓が現実に閉まっている」と定立する場面について考えてみよう。この際われわれは、「ガスの元栓が閉まっている」と知覚することによって、そのように定立することもあろう。また、「先程ガスの元栓が閉まっているのを確認した」と思い出すことによって、そのように定立することもあろう。また、「ガスの元栓は閉まっている」と人から聞くことによって、そのように定立することもあろう。フッサールによれば、上のような様々な定立の仕方の中でも最も正当なものは、「直接的に『見る』こと(dasunmittelbare„Sehen“)」である(cf.III/1,43)」

佐藤大介「どうやってものごとは現実的なものとして認められるのか——フッサール現象学における現実性と反省の問題——」,8P

「こうした直接的に「見る」ことは、「どんな種類のものであれ原的に与える働きをする意識であるかぎりの見るということ一般」(III/1,43)と記されるように、広い射程を具えており、対象の種別によって制限されることはない。『イデーンI』ではそれに属するものとして、事物知覚、本質観取、反省が挙げられている(cf.III/1,14–15,50,90,95,168)。これらと対比的に、想起や伝聞においては、対象はありありとした現実性において直観されていない(cf.III/1,314–315)。」

佐藤大介「どうやってものごとは現実的なものとして認められるのか——フッサール現象学における現実性と反省の問題——」,10P

「たとえば庭の花を見るといった「知覚作用」や,その花がツツジであるといった「判断作用」は,その対象が現に存在するとする対象の「定立」を含む。また,そうした経験を,たとえば昨日の経験として「想起」するような場合には,対象も経験もその時点で現前してはいないが現前しているように経験するので「再現前化」されると言われる。この場合にも,対象は過去のものとはいえ存在したと見なされるので,それは定立されていると言える。これに対して,対象が見えていても,何らかの事情により,対象が存在しない(あるいは,存在しなかった)とみなされる場合には対象の定立は中止されている,と言われる。また,「想起」と同様に対象が想い浮かべられてはいても,その対象が現実には存在しない(しなかった)と思われている場合,そこには対象が現にそこに存在するという定立は含まれておらず,そうした作用こそ「想像作用」にほかならない。こうして,知覚,判断,想起などのように対象を定立する作用と対照的に,対象を定立しない態度は「中立的態度」と呼ばれ,そうした態度に移行することは「中立性変様」と呼ばれていた。」

小熊正久「フッサールにおける中立性と想像の概念」,24P

「すなわち、「想起」が以前の知覚作用などの「存在の措定」を含むのに対して、「想像」はそうした「存在の措定」にとらわれることなく自由に「知覚」を思い浮かべる作用であるという区別がなされた。また、作用問の時間意識上の関連も含めて、「再生産」といった諸作用全体の関連が明確化され、これに対する「中立変様」の独自性も浮かび上がってきた。これらのことが、「想像」と「中立変様」の関連の捉え直しを促したように思われる。」

小熊正久 「フッサール現象学における表象媒体の研究-知覚・想像・画像表象に関して」,303P

「そこでフッサールは,『イデーン第一巻』の「中立性変様」と題された§109において,「その変様は,それが加えられるとどのような臆見的様相もみな或る種の仕方でまったく停止させられ,まったく力を殺がれるというものである──しかし,それは,否定とはまったく別の意味においてである」と述べている。こうして,『イデーン第一巻』では,「想像作用は,……想起の中立性変様である」と言われていたのである。」

小熊正久「フッサールにおける中立性と想像の概念」24P

「ここで「再生」ないし「再現前化」としての「想像」とは,知覚などの「現前化」と対比される通常の想像であり,前節でみたように,「想い浮かべる」という点で「想起」と共通性をもつ中立的作用である。」

小熊正久「フッサールにおける中立性と想像の概念」28P

「第1に「美的風景の観照」といった事例がある。1918年の「草稿18番」には,「風景を美学的に観照する」場合について,次の叙述がある。

『われわれは現出するものを,あたかもそれが現実であるかのように,受け入れる。……われわれはなるほど経験してはいる,しかし,われわれは経験の態度にあるわけではない。われわれは経験の措定を現実にともに行っているわけではない。われわれにとって現実は《かのような》現実となるのであり,《戯れSpiel》になるのである,客体が美的な仮象に,覚知的ではあるが端的な想像客体になるのである。』

ここで,この作用が「想像」の一種であるとされるのは,対象を見る際の態度が,事物の存在を措定しながらその探索を行うような「知覚的態度」ではなく,中立的であって事物の存在には関心が向かっておらず,美学的ないし美的観照の態度にあるからである。」

小熊正久「フッサールにおける中立性と想像の概念」29P

「b)は,上のように「判断作用」を「表象的に客体化する」というのではなくて,直接その判断を留保し,判断される事態を「ただ思うだけ」である。これは,判断を下すことを想起したり想像したりするということではなくて,「今まさに,或る内容の判断を下すことを留保すること」なのである。そこで,以上のように判断に関して「想像作用」と「中立性変様」を区別できるとすれば,a)で示されたように,「想像」は「再現前化(想起)」の「中立性変様」なのであるが,b)のような場合があることを考えれば,「中立性変様」がすべて「再現前化」の「中立性変様」だというわけではない,ということがわかる。」

小熊正久「フッサールにおける中立性と想像の概念」54P

「ノエシスというのは、対象を志向する意識の作用を広く指す語であって、いままで見てきたような「意味」を形成・付与する「統握」だけを指すものではない。これから見る「定立」という作用も、ノエシスの重要な作用である。「定立」Setzung/Thesisとは、存在するものとして「立てる」「置く」という作用である。統握されたノエマ的意味に、「存在」に関する契機を付け加えることである。意識は、様々の様相においてこれを行なう。ノエマの方も、単に「何であるか」だけではなく、それが「存在する」とか「存在するかも知れない」とかいった存在様相が付け加わった形で形成されてくる。ノエマ的意味にそれの存在様相が加わったノエマを「命題」Satzと言うのは、「定立されたgesetzt意味」ということを表現したものであろう。」

二宮 公太郎「フッサール哲学 早わかり」,17P

設定立とはなにか、意味

設定立:・対象(何か)が現実のものとして存在するとみなされる意識の働き。

肯定・否定、特に「中立化(中立性変様、想定)」と区別した狭義の定立であるといえる。

つまり、「設定立的ではないもの」が「中立的」なものであり、対立軸的に考えられている。そしてお互いに「様相」が現実的か、非現実的かで異なる。

「中立性変様が主題になるのは第109および110節からである。肯定、否定、懐疑などの様相や性格に対立し、それらから「完全に隔絶した立場にある」(III/1,247)ものとして中立性は登場する。その対立軸は「設定立的」であるか否か、つまり「現実」のこととして受け取られるか否かという点にある。こうした中立的な性格を表す表現が、後の節では「いわば」(“gleichsam”)様相とも名付けられる(III/1,256)。即ち、「いわば肯定」などという具合で、有意味でありつつも現実的な妥当性に囚われない在り方が表現される。」

田中俊「フッサールにおける中立的潜在性から中立的受動性への変遷について」,9P

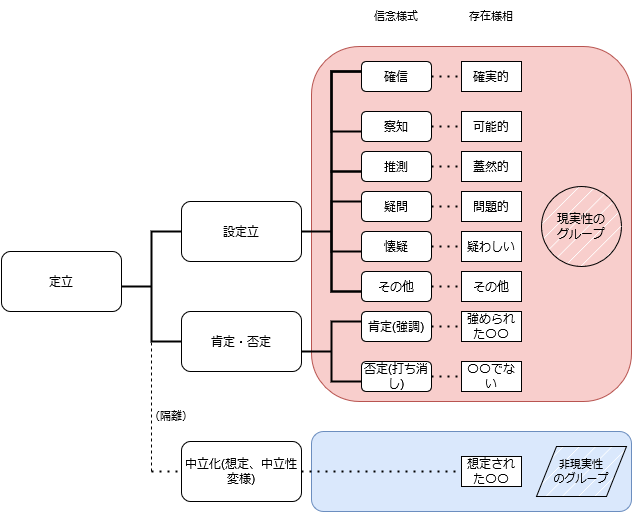

存在様相とはなにか、意味

存在様相:・信念諸性格(臆見的諸性格)の「確実さ」の度合いのこと。意識の信念作用の諸形態。

様相とは一般に、「事物の存在の仕方」を意味する。たとえば設定立は現実のものとして存在するとみなされる意識のはたらきではあるが、その働きが確信的か、懐疑的かといったように「様相」がさらに細かく分類される。

たとえば目の前に女性がいてそれを見る場合、女性が現実に存在していると「確信」している。しかしやっぱり人形かもしれない、と「疑う」というように「変様」する場合もある。

図は存在様態の例。二宮公太郎さんの「フッサール哲学 早わかり」の図を参考に作成。

現在化と現前化の違いとは

現在化(独;Gegenwärtigung):・対象を現にありありと捉えるという作用。例:知覚

現前化(独;Vergegenwärtigung):・「現にない対象を現にあるもののように思い浮かべる」という作用。例:想起や予想

・「所与性様式の相違」の主要な区別として、「現在化」と「現前化」、さらに「中立化」というものがある。

「志向性には、「現在化」(Gegenwärtigung)と「現前化」(Vergegenwärtigung)の区別がある。現在化という志向作用のグループには、知覚が含まれ、現前化のグループには、記憶(長期記憶としての想起)や想像が含まれる。」

宮原勇「フッサール初期時間論の基本概念とアポリア(1)」,2P

「フッサールは、すべての現象するものは現象学的時間の中で構成されると考え、その時間領域を「現在化(Gegenwiirtigung)Jおよび「準現在化(Vergegenwiirtigung)」に区分する。そこで特徴的なのは、〈現在という時間は幅を持つ〉ということである。今こうしている聞にも時間は到来しては過ぎ去るが、フッサールは、それを<点>ではなく<一連のもの>として現在とみなす。すなわち、現在化領域とは、〈今〉まさに事象が自の前でありありと現れている「原印象(Urimpression)Jと、原印象につなぎ止められつつもくたった今〉過ぎ去ったばかりの「把持(Retention)J、そしてくこれからすぐ〉原印象へと向かう「予持(Protention)Jからなる。また、準現在化領域は、現在から一旦途切れた時間領域のことである。すなわち、今日の昼食のメニューを「予期(Erwartung)」したり、昨日の夕食は何だ、ったかと「再想起(Wiedererinnerung)」したりする場合である。」

寺前典子「音楽のコミュニケーションにおける内的時間とリズムをめぐる考察 シュッツ音楽論およびフッサール現象学からのアプローチ」,60P

「この二つの系列の区別を要求するのは、「現在化(Gegenwartigung)」と、「現前化(Vergegenwartigung)」という、意識の根本的に異なる二つの様態である。フッサールによれば、現在化とは.知覚のようにその対象を現にありありと捉えるはたらき、すなわち「客観を根源的に構成するはたらき、……何かをそのもの自身として眼前に呈示するはたらき」である。他方、現前化とは、例えば想像や想起のようにその対象を架空のものとして、或いは過去のものとしていま捉えるはたらき、つまり「客観そのものを眼前に呈示するのではなく、……その客観を擬似的)に心像のうちに呈示する」はたらきである。したがって時間意識に関していえば、〈過去-(現在)-未来〉という第一の系列は現前化の系列であり、〈把持-原印象-予持〉という第二の系列は現在化の系列であると一応いうことができる。そ」

斎藤慶典「フッサール初期時間論における「絶対的意識流」をめぐって」,188P

中立性変様とは

中立性変様(Neutralitätsmodifikation):・「あたかもしかじかであるかのような」という仕方で捉える意識のあり方。「存在の措定(定立)」にとらわれることなく自由に知覚などを思い浮かべるはたらき、仕方とも呼ばれる。

定立することを否定するのではなく、停止している働き。「対象の存在を未決定のままにしておく」とも表現される。

例:幽霊は存在しないと判断するのではなく、幽霊を思い描きつつ、いるともいないとも思っていないような、定立に無関心な態度。

「すなわち、「想起」が以前の知覚作用などの「存在の措定」を含むのに対して、「想像」はそうした「存在の措定」にとらわれることなく自由に「知覚」を思い浮かべる作用であるという区別がなされた。また、作用問の時間意識上の関連も含めて、「再生産」といった諸作用全体の関連が明確化され、これに対する「中立変様」の独自性も浮かび上がってきた。これらのことが、「想像」と「中立変様」の関連の捉え直しを促したように思われる。」

小熊正久 「フッサール現象学における表象媒体の研究-知覚・想像・画像表象に関して」,303P

「自分の顔と部屋の内部が鏡に映し出されているのを見る場合にも,われわれは,まさしく鏡のところに部屋の風景が実際に存在するとは認めていない。このように,事柄を非現実のものとして捉える意識,より正確には,「あたかもしかじかであるかのような」という仕方で捉える意識のあり方をフッサールは「中立性変様Neutralitätsmodifikation」と呼んだ。」

小熊正久「フッサールにおける中立性と想像の概念」,49P

想像と中立性変様の違いとは

1:「中立性変様」は想像作用に含まれている契機(非独立的要素)であるとされている。つまり、中立性変様がなければ想像作用というものは成り立たない。

しかし、中立性変様=想像作用というわけではない。フッサールは「中立性変様と想像との混同が防止されねばならない」と述べている。

2:想像作用とは、「措定的な再現前化の中立性変様、つまり想起の中立性変様」であるとフッサールは述べている

知覚を再生する作用が「想起」であり、さらに「想起」が中立的に変化した作用が「想像」であるという話。

たとえば想起の場合は「昨日、庭に赤い花が咲いていた」というように「定立(現実存在の措定)」を含んでいる。このような定立に無関心に、自由に思い浮かべる作用が想像である。たとえば、「昨日、庭に白い花が咲いていた」というように変様して想像することができる。実際に存在していたのは赤い花であるが、白い花へと変様させたわけである。なんら知覚が関わっていない純粋な想像はありうるのだろうか。ペガサスの場合も、やはり最初は馬や鳥という知覚が関わっているのかもしれない。その意味では、想像はなんらかの志向性の変様だと言えそうだ。

想起ではなく、まさに今ある知覚に対して、判断を下すことを留保するというような中立性変様もあるという。

たとえば今現在、鏡を見つつ、鏡の中の景色や自分は実在しているとも、実在していないとも判断せず、否定もせず、肯定もせず、留保しているような事態、まさに「ただ思うだけ」という「中立性変様」がありうる。フッサールはこのような中立性変様を、(想起ではなく)知覚の中立性変様であるという。

今トイレに行っている友人は、目の前にはいない。しかし目の前にいるかのように想像することはでき、またその想像は「今友人が目の前にいる」という「知覚」の再現である「想起」が元になっている。こうした「想起」が「想像」の重要な要素である。では、天使の場合に「知覚(及び想起)」とどのような関係があるのかというややこしい問題は、前回の動画の「無対象表象問題」を参照。

「しかし単に思い浮かべるだけといっても中立変様は想像とは異なるとフッサールはいう。簡単にこの両者の違いをフッサールに従って指摘しておくならば、まず想像とは、定立的な準現前化の中立変様であるということである。他方中立変様は、そもそも定立をなんら含んでいないのである」

紀平知樹「現象とロゴスニフッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」131P

想像と像意識の違いとは

像意識:・画像表象とも呼ばれる。肖像画や写真などによる表象のこと。写像的意識とも呼ばれる。想像のひとつだが、代表象がない「端的な想像(空想)」とは区別される。

想像が「想起」の中立性変様であるのに対して、像意識は「知覚」の中立性変様であるとされている。

フッサールは「端的な想像」を主要な想像作用としている。たとえば天使を想像する場合、富士山の画像を見て(介して)実物の富士山を想像するような作用ではなく、まさに天使を非現前的なものとして表象しているのだという。

空想と像意識の他にも、「思いつき」などが挙げられている。不意に、いわば「受動的」に空想が襲いかかってくるようなケースである。

「後者すなわち「像意識」(画像表象)は「中立化」の一つの場合,つまり,「知覚の中立化」の事例と理解すべきであろう。実際フッサールは次のように言っている。「通常の変様されていない確実性において措定する知・覚・の・中・立・性・変・様・は,中立的な像客体の意識であると,われわれは確信することができる」。」

小熊正久「フッサールにおける中立性と想像の概念」,56P

「フッサールは当初、「想像作用」を、「精神に内在的な像」を表象し、それを介して「現に存在しないもの」を思い浮かべるという「複合的な作用」として理解していたが、1904/05年の講義『想像と像意識』の途上で、想像における現れ方の「非現前性」、「無性」に注目するようになった結果、そうした現れを通しての「端的な想像schlichtePhantasieJを主要な想像作用として認めるようになった。われわれは端的に、非現前的なものとして対象を表象するのであり、その際の現れ方は、「変幻自在性」、「浮動性」によって特徴づけられる。「イメージ」という語の示唆するところもあり、われわれは「想像」の名の下にいわゆる「画像」のような現出を考えがちであるが、上の分析はそうした謬見を一掃する重要な分析である。悪魔や天使を思い浮かべること、不在の友人を思い浮かべることは、それらの像を、あるいは、像を介してそれらを思い浮かべるのではなくて、不在という有り様においてであるが、直接、悪魔、天使、友人を思い浮かべることなのである。」

小熊正久 「フッサール現象学における表象媒体の研究-知覚・想像・画像表象に関して」,302P

中立性変様と否定の違いとは

1:否定は「非存在」として定立する。否定は存在するということ自体を消すことはできず、設定立的性格に線を引いて消す働きであるとされている。

2:中立性変様は「非存在」とも「存在」としても定立しない。まるで存在するかのように、あるいは存在するか存在しないかを未決定にした状態での働きである。

「さらにフッサールはまた新しい変様を提示するが、それは「高次の段階の変様」(皿/1,S.243)であるとされる。それは否定と肯定であ。フッサールによれば否定のノエマ的な働きは「対応する設定立的な性格に線を引いて消すこと(Durchstreichmg)」(ebd.)であり、肯定とは「あることの下に線を引く(unters位eichen)」(ebd.)ことである。否定においてある設定立的性格が棒線を引かれ消されてしまうのではあるが、しかしそれは存在するということ自体まで消してしまうことはできないのであり、従って否定とは、別の仕方で存在するという意味でもある。」

紀平知樹「現象とロゴスニフッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」,130P

「すなわち,この変様では,対象を「設定立」(ないし「定立」)する働きを停止するのであるが,「否定」のように,逆に非存在として定立することもなく,そうした意味での「実行成果をも作り出さない」のである。こうして,その変様は,「意識の上で,一切の実行成果を産み出す働きとは対蹠点に立つものであり,すなわち,実行成果を産み出す働きを中立化すること,なのである」。そして,その変様は,「『実行成果を作り出す働きを中止する』,『それを作用の外に置く』,それを『括弧に入れる』,『未決定のまま宙ぶらりんに放置しておく』」などの作用に含まれている,と言われている。」

小熊正久「フッサールにおける中立性と想像の概念」,50P

理性定立とはなにか、意味

根源的理性定立:・原的直観(現出)に動機づけられた存在思念をもつ定立のこと。

完全な理性定立:・対象がいかなる未規定部分も残さないように完全に規定されて(つまり十全的に)定立されること。

定立が真理である条件は、対象が原的直観に動機づけられ、かつ十全的に規定されることにある。

「ありありと現出すること」が重要になるが、ただし、主観とは独立した外部の客観の世界で起きることではなく、あくまでも主観の中でありありと現出しているということに注意。

外的知覚は不十全的な規定であり、その条件を満たさなさい。たとえばサイコロの1面を見ている時は必ず見られていない面、つまり未規定部分が存在する。定立、直観、統握が3セットで十全的に行われることがいかにして可能か、という点が問題になってくる。

1:広義の「見る」という作用は、定立の「理性性格」を「動機付けるもの」だとされている。

2:「理性性格」とは、対象が現実に存在するとみなされる場合に定立に与える性格のことである。

例:赤色のペンを見て、「この赤色は広がりを持っている」と定立したとする。黄色のレモンを見ても、やはり「この黄色は広がりを持っている」と定立したとする。

どの色を見ても広がりをもっているので、「色は広がりを持つ」という「本質」があるのではないか、と洞察してみる。この場合、何か対象を「見る」ということが動機づけとなって、定立に至っていることがわかる。

では、「色は広がりをもつ」は自然法則なのではないか、本質必然的な法則とはなにかという点が疑問として生じる。

自然科学においては、まずは物が客観的に実在するという定立を自明のものとして無反省に前提におき、経験的な法則を探していく。しかし現象学では自明のものとしておかずに、一旦判断を停止(エポケー)し、反省(現象学的反省、還元)して、確かなものである知覚を根源にして積み重ねていき、本質を見つけていく(形相的還元)。たとえば実際に見えないけども「惑星バルカン」が理論的にはあるだろう、と自然科学では一時期考えられていたが、実際にそのような惑星はなかったことが現代においてわかっている。この例はすこしズレるかもしれないが、徹底的に知覚をもとに積み重ねていく、原的直観を重視する点が現象学の固有性といえるかもしれない。「事象そのものへ」というフレーズが有名。

主観と客観の関係のわかりやすい説明として、(客観的に)リンゴがあるから(主観的に)見えるのではなく、(主観的に)見えるから(客観的に)ある(と信憑できる)のだ、という説明がある。

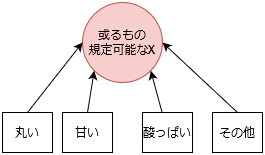

本質を見つけ出す方法を「本質観取」といったり「形相的還元」といったりする。

「不確かな直観」から「誰もが納得できるような意味」へと練り直していく作業である。たとえばリンゴの本質は赤さではなく、甘さだ、酸っぱさだというようなものが本質など。

本質を見つけ出す方法を「本質観取」といったり「形相的還元」といったりする。

「不確かな直観」から「誰もが納得できるような意味」へと練り直していく作業である。たとえばリンゴの本質は赤さではなく、甘さだ、酸っぱさだというようなものが本質など。

リンゴや鉛筆だけではなく、正義や平和といった物理的には目に見えないものも本質観取することはできるという。ただしそれは、「絶対に正しい唯一の意味」という意味ではなく、「誰もが共通して認める意味」であるという。そうした意味は必ずしもすぐ得られるわけではなく、誰もが納得するような本質へと練り直す必要があるという。この練り直しの作業が本質観取であり、 多くの異なる人々の視点から考えたり、他者に話を聞いたり、想像の上で練り直したりして(想像変様)、普遍性のある意味へと練り直していく作業である。

非理性的な定立というものはあるのか

現出や直観に基づかない盲目的な定立は非理性的な定立といえる。

たとえば自然的態度において、目の前に明らかにリンゴがあるにもかかわらず、これは魚であると信じたり、リンゴは実在していないと信じることも可能かもしれない。あるいは数学をきちんと理解しているにもかかわらずに、1+1=3だと信じることは可能かもしれない。しかしどうやら、人間は目の前にリンゴがあれば、ありありと現実的に与えられ、その存在を信じる生き物であり、そのような構造や条件がどうやら、ある。晩年でフッサールは「理性」を「理性的であろうとすること(理性への意志)」と表現していく。

「同書においてフッサールは、定立が真理である条件を、それが原的かつ十全的に明証であることに見定める。フッサールは次のように述べる。

原理的に、(無制約的な本質普遍性というアプリオリにおいて)、対象それ自身が、原的に、かつ、完全に十全的に把握されうる可能的意識という理念は、どんな「真実に存在する」対象にも対応する。逆に、この可能性が保証されている場合、まさにそのこと自体からして、その対象は、真実に存在している。(III/1,329)

「原的に」把握されることは、第一章で論じたように、定立が〈現出による動機づけ〉に基づいていることを意味する(cf.III/1,329)。これは「根源的な」理性定立とも呼ばれる(cf.III/1,329)。また、「十全的」に把握されることは、対象が如何なる未規定的部分も残さないように「完全に規定されて」定立されることを意味する。これは「完全な」理性定立とも呼ばれる(cf.III/1,329)。「原的」かつ「十全的」、すなわち、「根源的」かつ「完全」ということ、これをフッサールは真理性の条件に据えるのである。」

佐藤大介「どうやってものごとは現実的なものとして認められるのか——フッサール現象学における現実性と反省の問題——」,34-35P

「たとえば、目の前の樹木がはっきりと知覚されたならば、われわれは、そのありありとした明瞭な現出に促されて、その樹木が本当に存在することを自然に信じる。また、その樹木の種類をはっきり見てとった上で、”その樹木は本当に林檎の木である”と信じることもある。フッサールは、現在における最も明瞭で生き生きとした現出もしくは直観を「有体的(leib-haft)」や「原本的(originär)」と形容し(vgl.III/1,315)、そのような現出(直観)に動機づけられた上記のような存在信念を「理性的な定立」と呼ぶ(III/1,316)。たとえば、事物の有体的な現出にはいつでも、定立というものが属している。••••••その際、定立は実は、現出と独特の仕方で一つになっている。定立は現出によって「動機づけられて」いるのであり、しかも、これまた単に一般に動機づけられているのではなく、「理性的に動機づけられて」いるのである(ibid.)。逆に言えば、現出もしくは直観にもとづかずに盲目的に(blind)信じることは非理性的だということになる(vgl.III/1,」

笹岡健太「理性の目的論は意識の本質たりうるか フッサールにおける理性への意志をめぐって」,103P

「それでは、この「見る」の意味をさらに探っていこう。『イデーンI』のある付論では、「見る」ということ(および「洞察する」こと)には次の二つの意味があると言われる(III/2,618)。(1)定立の理性性格を動機づけるもの。定立の正当性の根拠としての「正当性根拠」。これがすなわち見ることである。(2)理性性格そのもの。5)このとき、この「定立」とは、対象が何らかの仕方で存在するとみなされる意識の働きのことであり、「理性性格」とは、対象が現実に存在するとみなされる場合に、その定立に与えられる性格のことである。ここから、「見る」と「動機づけ(Motivation)」とが密接に関係しているらしいということがわかる。」

神田大輔「フッサール現象学における「見る」ことと動機づけ 」,107P

「代表的著作『イデーン」第一巻の「理性の現象学」(III/1,314ff.)に依りながら、フッサールが理性と意識の関係をどのように捉えていたのかを明確にしておきたい。たとえば、目の前の樹木がはっきりと知覚されたならば、われわれは、そのありありとした明瞭な現出に促されて、その樹木が本当に存在することを自然に信じる。また、その樹木の種類をはっきり見てとった上で、”その樹木は本当に林檎の木である”と信じることもある。フッサールは、現在における最も明瞭で生き生きとした現出もしくは直観を「有体的(leib.haft)」や「原本的(originär)」と形容し(vgl.III/1,315)、そのような現出(直観)に動機づけられた上記のような存在信念を「理性的な定立」と呼ぶ(III/1,316)。たとえば、事物の有体的な現出にはいつでも、定立というものが属している。••••••その際、定立は実は、現出と独特の仕方で一つになっている。定立は現出によって「動機づけられて」いるのであり、しかも、これまた単に一般に動機づけられているのではなく、「理性的に動機づけられて」いるのである(ibid.)。逆に言えば、現出もしくは直観にもとづかずに盲目的に(blind)信じることは非理性的だということになる(vgl.III/1,」

笹岡健太「理性の目的論は意識の本質たりうるか フッサールにおける理性への意志をめぐって」,103P

【コラム】知覚因果説について

1:知覚因果説は知覚を外界の「写し」と考えるので、「カメラ・モデル」とも呼ばれる

2:現象学では知覚因果説を否定している

3:感覚器官が外界の対象からの情報を受け取り、情報が神経細胞を伝って脳に至り、脳が知覚を生み出すというモデル。唯物論的と言われる。

・外界の対象が知覚像と一致していることを確かめる方法がない、という困難がある。フッサールの現象学においても、意識の外に客観的に実在していると人間が「確信」する構造、条件は確かにあるが、しかし本当に実在しているかどうかは確かめる方法がないという点がポイントだった。

つまり、主観と客観の完全な一致という、従来の真理に対する考え方を否定した点にフッサールのポイントがある。

なぜ「聞く」という知覚が生じるのかという原因を探していき、それは物理的、外的な事象としての「音響」であり、その音響が鼓膜に刺激を与え、神経うんぬんというプロセスあるいは因果性を調べることは現象学の役割ではない。

以上をふまえたうえで、「動機づけ」を考えていく。

「そして、音響の源泉は「ピアノ」だとしても、そこから生じる空気中の振動としての音は、それ自体が「対象」となって、鼓膜を刺激するのであり、聴覚神経の刺激の原因となっている。その場合、われわれの意識としてはどれが「対象」なのかは、簡単には特定できない。つまり、知覚などの認識作用の物理的原因が、そのような認識作用の「対象」であるという、知覚因果説のような素朴な想定は現象学的には認められない。」

宮原勇「フッサール初期時間論の基本概念とアポリア(II)」、1P

動機づけ

動機づけとは

動機づけ:・精神を統制している規則であり、物質的な自然を支配してる因果性から区別されるもの

フッサールは『イデーンⅡ』において、動機づけを「精神を統制している規則であり、物質的な自然を支配してる因果性から区別されるものである」と定義している。

たとえばある神経がある神経を刺激しているというのは現象学で言う規則ではないということになる。

理性の動機づけと、動機づけとしての連合

理性の動機づけ:・現実的な対象の定立をするように自我を動機づけるもの

動機づけとしての連合:・自我の関与なく生じる任意の種類の体験(例えば感覚の発生)を動機づけるもの

フッサールは「動機づけ」をさらに「理性の動機づけ」と「動機づけとしての連合」に区別する。

神田大輔さんによれば、フッサールにおける動機づけとは「現在のある部分を、過去に経験された類似の状況によって補うことを求める補完の要求」であるという。

ただし、自然の因果性とは違い、動機づけは「何かを要求するだけで、何かを結果として引き起こすのではない」という。たとえば火に水が触れれば蒸発するというのは因果性であり、動機づけの例ではない。あるいは熱いものに触れて反射的に手を離すなど。動機づけは因果性とは違い、必然的なものではないとされている。

たとえば足を動かそうと意志する場合に足は動く。これは因果性ではなく、動機づけであるという。あるいは「考えるな」と意志しても、考えてしまう場合があるのも、そうかもしれない。神田さんの言葉で言えば「命令や祈り」に近いという。

例えば友人がペットを飼っていて、自分もペットを飼ったケースを考えてみる。「客観的」な友人の行為が自分に影響を与えたように思えてしまう。

しかし実際は、「私が主観的に考えること」が、別の「私が友人について主観的に考えること」によって動機づけられているということになる。自然科学における物(客観)と物(客観)の因果関係とは違う。

理性の動機づけにおいては、「類似の部分の存在は類似の補完部分の存在を要求する」という。

神田さんの出すパントマイムの例や、フッサールの出す蝋人形の例を参考にして理解していく。難解な概念は平易な具体例がないと頭に入ってこない。

「動機づけとは、『イデーンII』の論述によれば(IV,211-275)、精神を統制している規則であり、物質的な自然を支配している因果性から区別されるものである。フッサールは動機づけを「理性の動機づけ」(「自我動機づけ」)と、「動機づけとしての連合」(「連合的動機づけ」)の二つに区別する(IV,220ff.)。前者は、現実的な対象の定立をするように自我を動機づけるものであり、これが今問題になっている理性的な定立に関わる動機づけである。後者は、自我の関与なく生じる任意の種類の体験(例えば感覚の発生)を動機づける。しかし実際のところ、どちらの場合でも、動機づけとは〈現在のある部分を、過去に経験された類似の状況によって補うことを求める補完の要求〉であると言うことができる。理性の動機づけにおいては、「類似の部分の存在は類似の補完部分の存在を要求する」(IV,220)と言われる。それに対し、動機づけとしての連合においては、「新たに立ち現れる連関は、それが以前の連関の一部に類似したものであるとき、類似性の意味において継続し、以前の連関全体に類似する連関全体へ向けて自らを補完しようとするという傾向」(ibid.)が生じるとされる。」

神田大輔「フッサール現象学における「見る」ことと動機づけ 」,107-108P

「動機づけという概念を扱う際に注意しなければならないのは、先にも触れたが、自然の因果性との違いである。すなわち、動機づけは何かを要求するだけであって、何かを結果として引き起こすのではないということである。何かを引き起こす(kausieren)のは自然の因果性における原因であり、動機づける(motivieren)ものはそのような意味での原因ではない。『イデーンII』では次のように言われている。

諸自然科学における自然の因果性は、その相関者を自然法則に持ち、その法則に従って、一義的に決まっている状況の下で〔結果として〕生じざるを得ないものが一義的に規定される(少なくとも物的自然の範囲内では)。(IV,229 )

……ここで下される判断の形式は、見たところ客観的な判断の一つである。すなわち、

「私は私の友人によって動か(bestimmen)されている」、「私がそれをしたのは、彼がそれをしたから(weil)だ」などと言われる。しかし実際のところ、動機づけは因果性ではない。すなわち、私は私の友人によってではなく、私の友人についての表象によって、私が彼について「考えること」や、彼の行為について「考えること」によって動かされているのであり、そしてこの「動かす」というのは、ここでは、自然の意味において引き起こす(kausieren)ということを意味するのではなく、動機づけるということを意味する。すなわち、ある「私は考える」が、別の「私は考える」によって動機づけられているのである。(XIII,94)

ここでこの「から(weil)」は、物的自然における原因ではなく、動機づけるものを表す表現として用いられている」

神田大輔「フッサール現象学における<意志の受け継ぎ>と動機づけについて」,1021-1022P

「それでは、この「見る」の意味をさらに探っていこう。『イデーンI』のある付論では、「見る」ということ(および「洞察する」こと)には次の二つの意味があると言われる(III/2,618)。(1)定立の理性性格を動機づけるもの。定立の正当性の根拠としての「正当性根拠」。これがすなわち見ることである。(2)理性性格そのもの。5)このとき、この「定立」とは、対象が何らかの仕方で存在するとみなされる意識の働きのことであり、「理性性格」とは、対象が現実に存在するとみなされる場合に、その定立に与えられる性格のことである。ここから、「見る」と「動機づけ(Motivation)」とが密接に関係しているらしいということがわかる。」

神田大輔「フッサール現象学における「見る」ことと動機づけ 」,107P

(補足)動機づけられた可疑性と空虚な可疑性

理性的に動機づけられた可疑性:・〈現出による動機づけ〉に基づいた可疑性

空虚な可疑性:・〈現出による動機づけ〉に基づいた可疑性

フッサールの蝋人形の例で言えば、遠くから見れば「人が立っている」と思ったが、しかしあまりにも動きすぎていないので「疑わしくなっている」ような状況が「理性的に動機づけられた可疑性」だといえる。

一方で、あきらかに人であるにも関わらず、これは人形だと疑う場合は「空虚な可疑性」だといえる。

「ここで付け加えておくと、可疑性も、〈動機づけられた可疑性〉と〈空虚な可疑性〉とに区別できる。〈動機づけられた可疑性〉とは、〈現出による動機づけ〉に基づいた可疑性である。例えば、少し離れた場所にある柳の木の下に、人が動いていると思っていたが、そ、れをよく見ていると、、、、、、、、、、実はその枝が風に揺れているだけかもしれないと、疑わしくなっていることである(cf.III/1,239–240)。これに対して、〈空虚な可疑性〉とは、そうした「理性的動機」なしに、「疑おうと思えば、疑うことができる」という「原理的な可能性」である(cf.III/1,98–99)。例えば、眼前にあるものを捉えている知覚を、理性的動機がないにもかかわらず、錯覚や夢であるかもしれないと疑うことである(cf.III/1,97–98)。」

佐藤大介「どうやってものごとは現実的なものとして認められるのか——フッサール現象学における現実性と反省の問題——」,37P

蝋人形の例

1:本当の人間に見た目がそっくりな蝋人形を遠くから「知覚(見る)」する場合、意識に現れている感覚内容は同じだという。

この話は、現象学的分析において幻覚も錯覚も知覚も変わらないという、前回の「無対象表象問題」とつながっている話である。

2:人間かもしれないし、蝋人形かもしれないと思うような疑念が生じる瞬間があるという。

この場合は、「人間」として感覚を解釈(統握)することも、「人形」として感覚を解釈(統握)することも可能であり、両者が拮抗している膠着状態にあるという。

このように解釈が対立している場合は、対象の存在を「定立」することはできないという。つまり、現実にあると信じることができない状態である。例えば砂漠における蜃気楼もそうかもしれない。オアシスがあるかもしれないし、ないかもしれない状態で、オアシスがあると確信することは難しい。

3:蝋人形に近づいていき、これは明らかに人ではないというような、一方の「動機づけの力を高める感覚」が現れた時、膠着状態は終わり、対象の定立が定立できる。

たとえば明らかに質感が違ったり、眼の動きがなかったり、そうした感覚が現れた時、現実的な対象が存在していると信じる(思う)ように促されるという。

この「促される」と「動機づけられる」は似ている表現である。

「

蝋人形館を散策しているとき、われわれは階段の上で愛想よくこちらにウィンクしてくる見知らぬ婦人に出会う―これは誰もが知っている蝋人形館での戯れである。われわれを一瞬欺いたのは人形だ。われわれがこの欺きのなかに囚われているあいだ、われわれは、何らかの他の知覚と同様に、知覚をしている。われわれは人形ではなく、婦人を見ているのである。しかし、われわれがその欺きに気づいたなら、事態は反転し、今度は一人の婦人を表している人形を見ることになる。(XIX/1,458f.)

蝋人形館では、目の前にあるものが人間なのか、それとも人形なのかという疑念が生じる瞬間がある。その際、意識に現れている感覚内容は同じものだが、複数の解釈と定立が動機づけられる。私が受け取っている色や形の感覚は、人間についての感覚としても、人形についての感覚としても解釈することができる。そうなるとどちらとも決めがたい。このような場合、それぞれの解釈を動機づける力が拮抗し、膠着状態にあるのだとフッサールは言う。

「両者のうちのどちらも、疑いの間は抹消されず、その際それらは相互の対立のうちにあり、どちらもある種の力を持ち、どちらもそれまでの知覚の状況とその志向的内実によって動機づけられ、いわば要求されている」(XI,34)。

だが、一方の動機づけの力を強める感覚が現れたとき、その状態は終わる。例えば、より近くに近づいたとき、肉と血ではなく、蝋に対応すると解釈できる感覚が現れるなら、それは人間ではなく、人形だったということがわかる、というように。したがって、複数の有力な解釈が対立しているかぎりはまだ、現実的な対象の存在を定立することはできないが、ある圧倒的な動機づけの力が生じたなら、われわれはそこに現実的な対象が存在していると思うように促されることになる。すなわち、他を排除するほどの圧倒的な動機づけの力が生じているとき、理性的な定立は動機づけられると言えるだろう」

神田大輔「フッサール現象学における「見る」ことと動機づけ 」,110-111P

パントマイムの例

・神田大輔さんのパントマイムの例

パントマイムとは一般に、「実際にはない壁や扉などがあたかもその場に存在するかのように身振り手振りのパフォーマンスで表現する形態」を意味する。

神田さんによれば、パントマイムは「補完的な動機づけをうまく利用した表現技法」であり、動機づけの重なり合い(対立)の例として用いることができるという。

存在を補完的に動機付ける働き:〈A ならば B〉という連関が(様々な差異を伴いつつも)繰り返し経験されている場合に、もしその部分 A が意識に現れるならば、その連関全体を補完するもの、すなわち B の要求が生じること。

・たとえば壁が実際にはないのにも関わらず、壁がそこに存在すればするであろう身体の動きをすれば、壁の存在を要求する「動機づけ」が生じるという。

先程の蝋人形の場合も、実際には人ではないのにも関わらず、人であるような「部分」をもっていた場合、人であることの存在を要求する「動機づけ」が生じていたといえる。もちろん人形であるような「部分」をもっていた場合、人形であることの存在を要求する「動機づけ」が生じている。

重要なのは、部分的な現れにもかかわらず、「補完」が生じるという点である。

蝋人形の場合では、(人に見える)一部が見られていることによって、見えていない部分が補完されるケースを考えるとわかりやすい。たとえば前面だけ人にそっくり作られているが、後面は適当な素材でつくられていることもありえる。しかし前面が人なら、見ていない後面も人であろう、というような「補完」が生じ、全体として「人が現実に存在している」というような「定立」を生じさせるのである。

もし明らかに人形に見えているのにも関わらず「人が現実に存在している」と信じている場合は、定立ではあるかもしれないが、「理性定立」であるとはいえず、真理や明証性へとつながらなくなる。

「そもそもパントマイムは、補完的な動機づけをうまく利用した表現技法であると言える。単純化して言えば、例えば〈AならばB〉という連関が(様々な差異を伴いつつも)繰り返し経験されている場合に、もしその部分Aが意識に現れるならば、その連関全体を補完するもの、すなわちBの要求が生じることになる)。パントマイムの役者が〈壁がそこに存在すればするであろう身体運動〉をするならば、たとえそこに壁はなくとも、そこに壁の存在を要求する動機づけが生じることになる。パントマイムに限らず、どのような種類の表現もこうした補完的な動機づけを利用している。婦人を「表している」蝋人形も、〈人間が存在するならば、これこれしかじかの仕方で現れる〉という具体的な連関の全体のうち、一部だけを表面的に模倣することによって、残りの部分をわれわれに補完させている。だがさらに言えば、当然ながら、現実的な対象についての経験もつねに、補完的な動機づけを利用している。われわれが感覚的な知覚を行うとき、知覚の対象はつねに一面的にのみ現われ、その全体は一挙に経験されない。直接に経験できるのはつねにその一部だけであり、残りの部分は「地平」として経験される。フッサールの考えでは、何かが現実的であると言えるためには、それは「見」られなければならないが、一部が「見」られているなら、「見」られていない部分も、パントマイムのようにその現実的な存在が要求されると言えるだろう。」

神田大輔「フッサール現象学における「見る」ことと動機づけ 」,111P

危機と意志、生きる意味について

1:ヨーロッパの諸学問は「危機」にあるという。なぜなら、「意味」や「目的」、「主観」、「生活」、「現実」といったものを軽視し、「客観的な事実」のみを重視してしまっているからだ。

2:「人間の生きる意味」は「生きることの目的」を問うことである。そして「理性」は「存在するとみなされているすべての事物、価値、目的に究極的に意味を与えるもの」であるとされている。したがって、「人間の生きることの目的」に「意味」を与えるものは「理性」であるといえる。

3:人間の生きる意味は歴史上、古代ギリシャから様々な形で問題にされ、問われてきた。しかし、実証主義の発展によって、そのようなことが問われなくなり、哲学などが軽視されるようになる。こうした事態は危機であるとフッサールは考える。

4:危機を克服するためには、新しい哲学である「現象学」が必要になる。フッサールは人間が理性を持ち、それを用いることによって先入観などから自由になり、理性的な洞察に基づいた答え(本質)を求めることは可能だと信じている。哲学は「不明瞭な段階から満足のゆく明証性へと、最終的には完全な洞察性に突き進むまでに至ることを求めるという課題」をもっていたという。こうした課題は神などによってではなく、歴史上の先人から受け継がれてきたものであり、変化は多々あるが、「歴史を貫く意志の方向」があるという。意志は受け継がれていくのである。

5:フッサールによれば、哲学者には「究極的なものへ向かう意志の徹底主義」が必要だという。

哲学以外の学問や芸術においては、知らず知らずのうちに人生の決断をしていることもありうるが、哲学においては「根源的な決意」を必要とするという。

ある人には「究極的な目的」、たとえば「人間の生きる意味」などを探究しなさいという「召命」や「呼び声」があるかもしれないが、しかしそうした要求に対して実際に「決意」があるとは限らないという。動機づけがあったとしても、無視されることもありうる。マックス・ウェーバーの「天職」と比較して検討していくのも面白いかもしれない。

私には「このままじゃ世界はやばい!哲学が必要だ!」というような呼び声があまり聞こえないし、また決意も足りていない。しかし、フッサールやウェーバーなどの歴史上の、先人たちの声を聞いていくうちに、なにかしらの「呼び声」を感じているのかもしれないなとは考えてしまう。つまり、ほんのわずかかもしれないが「意志の引き継ぎ」があるのかもしれない。

6:フッサールによれば、「理性的であろうとする」という「理性への意志」は偶然的、事実的な能力ではなく、人間にとって普遍的で主観的な構造形式だという。

たとえば今キーボードを見ているときでさえも、「理性への意志」をなんらかのかたちで含んでいると言える。

ただし注意するべきなのは、「意志」とその結果の関係は、因果関係ではないという点である。意志するということは、すなわち「動機づけ」であり、「そのようにあれ(フィアット)」と命じたり祈ったりすることである。

たとえばしっかりと集中しようと意志したとしても、実際に集中したという結果を得られるかは別である。

また笹岡健太さんによれば、フッサールはたしかに「理性への意志」は意識の本質であり、普遍的なものであると主張しているが、しかしそれに反するようなことも述べているという。

たとえば、「ペガサスの想像」という例などが挙げられる。「中立化への意志」と笠岡さんは表現し、「理性的であることを差し控えようとする意志」であるという。このような意識は、理性的な定立でもなければ、非理性的な定立でもないという。

「哲学の場合も、純粋な美を愛し求める者の場合と同じように、召命に基づいて哲学を選ぶことを決意する者が真の哲学者であるとされる。その際に考えられている哲学とは「普遍知(sapientiauniversalis)」のことであり、その呼び声は、「彼に向けて『普遍知』の理念から響き、そして彼に絶対的な専心没頭を要求する呼び声」(VIII,17)である。ここで「普遍知」と言われているものはフッサールが初期から一貫して求めてきた厳密で普遍的な学としての哲学であると言ってよいだろうし、『危機』で論じられた唯一の学問としての哲学とも別物ではないだろう。前述の美の国の例と同様に、哲学者になろうとする人は、哲学に対して「ある特別で無条件的な親近性」を持っているということになる。哲学に関心を持ったり、ときおり真理の問いを追思考し、自らその問いに引き続き従事したりすることは、まだ哲学者であることではない。それはちょうど、ディレッタントとして絵を書いたり彫刻したりすることが、たとえそれが全生涯のことであろうとも、まだ芸術家であることを意味しないのと同様である。(ibid.)そこに欠けているのは、「究極的なものへ向かう意志の徹底主義」(ibid.)である。それは、純粋な理念という極限への専心没頭においてのみ満足することができるものであるとされる。」

神田大輔「フッサール現象学における<意志の受け継ぎ>と動機づけについて」,185P

「『第一哲学』第三〇講義ではさらに、芸術などの文化領域には素朴さがありつづけるが、哲学は自らの道をすべての素朴さから区別するということが強調される。哲学以外の学問や芸術の領域においては、知らず知らずのうちに人生の決断をしているということもありうるが、哲学においては必ず、哲学に固有な、彼を哲学者にする根源的な決意、すなわち、「根源的な自己創造(ursprünglicheSelbstschöpfung)」を必要とする(VIII,19)。以上、Berufとしての哲学がどのようなものであるかについて確認した。ここからわかるのは、フッサールが考えている哲学とは、最終的に実現される究極目的である「普遍知」だけのことを指しているのではなく、そこへ至る手段すべてでもあるということである。もちろん、それを哲学と呼ぶためには、今見たような「究極的なものへ向かう意志の徹底主義」が貫徹していなければならない」

神田大輔「フッサール現象学における<意志の受け継ぎ>と動機づけについて」,186P

「フッサールの言う「ヨーロッパ諸学の危機」とは、大まかに言えば、〈ヨーロッパで発展した諸学問が、実証的な自然科学を模範とした結果、人間の生を適切に扱うことができなくなってしまった〉ということであると考えられる。さらに、学問が〈人間の生きる意味〉を考えられなくなっているということも強調されている。実証的な学問は、一般的に言えば、実際に確実に存在するとみなされる客観的な事実のみを認め、客観的な事実として認められないものを排除する。そうすると、〈人間の生きる意味〉のようなものは、そうした客観的な事実とは考えづらいため、学問の領域から排除されてしまう。それ〔=客観的な事実だけを扱う実証的な学問〕は、われわれの不幸な時代において、きわめて宿命的な大変革にさらされている人間にとっての焦眉の問題を原理的に排除してしまう。すなわち、この人間の生存全体に意味があるのか、それともないのかという問いである。(VI,4)」

神田大輔「フッサール現象学における<意志の受け継ぎ>と動機づけについて」,175-176P

「

理性とは、存在するとみなされるすべてのもの、すべての事物、価値、目的に究極的に意味を与えるものである。すなわち、哲学の初期から、真理―真理それ自体―という語と、それと相関的に、存在者―オントース・オン〔真にあるもの〕―という語が表すものへの規範的な関係を与えるものである。(VI,10f.)

③ここから、フッサールは理性を〈あらゆる存在者に、何らかの理想的なものへの方向性を与えるもの〉であると考えており、そのような方向性が「意味」であると言われていることが分かる。したがって〈人間の生きる意味〉とは、人間が生きる際に目指すよう要求されている理想的なものへの方向性、すなわち〈何のために生きるのか〉ということ、要するに、〈生きる目的〉であると言える」

神田大輔「フッサール現象学における<意志の受け継ぎ>と動機づけについて」,176P

「このような歴史は、その中に生きている精神的存在としての私たちに課題を与えるものだとフッサールは言う。その課題とは、「歴史的な出来事の推移の中で……不明晰な段階から満足のゆく明晰性へと、最終的には完全な洞察性に突き進むまで至る」ことを求めるという課題である(ibid.)。彼によれば、そうした課題の「統一と原動力」が歴史に精神的統一を与える(ibid.)。こうした課題は神のような超越的な存在によって与えられると考えられているわけではない。それはあくまでも、歴史上の「父祖」「先人」(VI,73)から受け継がれたものである。それはギリシアの原創設によって生じ、ここに「目的論の端緒」(VI,72)があるが、その後、歴史の中で受け継がれることによって、「追創設(Nachstiftung)」や「変化」をこうむる(ibid.)。それでもそこには、「歴史を貫く意志の方向」がある。哲学者が哲学者であるのは、そのような意志の方向の「相続者」、それを「共に担う者」としてあるかぎりである、とフッサールは言う(ibid.)。したがって、フッサールが『危機』の中で行っている歴史省察とは、〈歴史の中で哲学者や思想家たちが何を意志において目指したか、そしてそれがどのように受け継がれたり変様したりしたかということについての考察〉であるということになる。

こうした、目標の原創設を遡って問う歴史の解明の仕方は……、哲学者は本来何を目指すのか、精神的な祖先の意志に基づいて、そしてそのような意志として、哲学者においては何が意志であるのかについての、哲学者の真正な自己省察に他ならない。これはすなわち、自明性として哲学者の私的かつ非歴史的な研究の地盤となっている沈殿した概念性を、その隠れた歴史的意味において再び生き生きしたものにすることを意味する。それは、哲学者自身の自己省察において、同時に、父祖の自己省察を受け継いでゆくことを意味するのであり、それゆえ、思想家たちの連鎖、彼らの思考の社会性、思想上の共同性を再び目覚めさせ、それをわれわれにとっての生き生きとした現在へと転換するということだけではなく、このように現在化された全体的統一に基づいて、責任ある批判を行うことを意味する……。(VI,72f.)

このように、フッサールが『危機』の歴史考察において明らかにしようとした目的論とは、こうした〈意志の受け継ぎ〉であったと言うことができる。」

神田大輔「フッサール現象学における<意志の受け継ぎ>と動機づけについて」,178-179P

「ここで留意しなければならないのは、特に晩年において、フッサールは理性の定義に意志を含めるということである。すなわち、「人類は理性的であろうとすること(Vernünftigseinwol-len)によってのみ理性的である」(VI,275)というように理性が定義されるのである。そして、この「理性的であろうとすること」は、先に見たように、意識生にとって「普遍的で本質的根本特徴」であった。それゆえ、「[理性への意志としての]理性とは、いかなる偶然的事実的能力でもなく、可能な偶然的事実のための名称でもなく、むしろ、超越論的主観性一般の普遍的かつ本質的な構造形式である」(I,92)。この引用にも示唆されているように、フッサールにとって何かの「本質」とは、その何かのあらゆる個別例に必ず当てはまること(本質普遍性本質必然性)である(vgl.III/1,12f.,19f.)。それゆえ、上の引用では〈超越論的主観性は、或る場合にたまたま理性的であろうとすることもあるというわけではなく、むしろ、いかなる場合にも必ず理性的であろうとしている〉と述べられているのである。」

笹岡健太「理性の目的論は意識の本質たりうるか フッサールにおける理性への意志をめぐって」,104P

「前節で見てきたように、理性的な定立とは、”本当に存在する”、”本当に~である”と信じることであるが、このような信念(定立)を遂行しない意識がある。たとえば、上半身が人間で下半身が馬であるケンタウロスを想像する場合、たしかにこのケンタウロスは志向的に意識されてはいるが、本当に存在すると信じられているわけではない。なおかつ、”このケンタウロスは本当は存在しない”といった否定的な存在信念を遂行せずにケンタウロスを想像することもできる。このように対象について本当に存在するとも存在しないとも信じることなく単に想像することは、フッサールにおいては、中立性変様の一例と見なされる。なるほど、フッサールにおいて、中立性変様と想像との混同は防がれなければならないとも言われているが(III/1,250)、しかし、そのように言われるのは、「想像は…..全般的な中立性変様からは区別されなければならない」からなのである(ibid.)。想像は準現在化の中立性変様であって(ibid.)、中立性変様には他にも、現在化(知覚)の中立性変様といったものもある(Ill/1,251f.)。つまり、想像は、「全般的な中立性変様」と混同されてはならないが、「想像それ自身は、実際、一つの中立性変様である」(III/1,250)。」

笹岡健太「理性の目的論は意識の本質たりうるか フッサールにおける理性への意志をめぐって」,105P

統握

統握とは

統握(Auggassung):・何かを何かとして「解釈」する作用のこと。あるいは「意味付与」する作用や「生化(活性化)」する作用ともいわれている。あるものをあるものとして「把握」する働きとも表現される。

「統覚」とほとんど同義である。「把握」と訳されることもある。

「理解的統握」と「客観化的統握」という二つの統握に区別されている。

「統握とは、内容をもたない混沌とした感覚に意味を付与し、もってこれを「生化させ」(LU.II/1,75)知覚表象ヒュレーモルフェーを成立させる働きである。言い換えれば、統握とは、感覚素材hyleに一定の解釈形式morpheを与えることで、未規定の感覚を何ものか「として」志向される知覚対象へと高める、形式化作用である。このような形式化は原理的に、形式を与えられる素材の存在を前提して初めて機能しうる。そして、「〔統握する]志向は、統握される感覚と一体となって、完全な具体的知覚作用を形成する」(LU.II/1,383)とされる。」

梶尾悠史「知覚と解釈 フッサール現象学における統握理論をめぐって」,3P

「

「統握(Auffassung)それ自身は決して新しい諸感覚の流入には還元されえず、それは作用性格、つまり「意識の仕方(Weise)」であり、「心理状態(Zumutesein)の仕方」である。私たちはこのような意識の仕方における諸感覚についての体験を当該対象の知覚と呼んでいる」(L.U.II-1/381)。

フッサールによれば、知覚は統握作用のひとつであり、感覚を「生気づける(=魂を与えるbeseelen)」作用である。」

森村修「フッサールの「身体の現象学」(1)「身体性の現象学」試論」,181P

「それゆえ感覚内容が、対象の内容を「生身のありありとした有様で」呈示することができるためには、ある種の「過剰(Plus)」あるいは「付加物(Überschuss)」が必要となる。それこそが「意識の仕方」としての「統握」にほかならない。

「「統握」Auffassungとは、志向している対象に対して、それが「何であるか」ということを把握する意識の働きであり、それによって対象に与えられる規定が、「意味の核」としての「ノエマ的意味」である。……この「統握」に際しては、同一の対象を二通りに意味付けることも、逆に二通りの対象に同一の意味付けを与えることも、可能である。例えば、一枚の絵皿を一個の食器と観たり一個の装飾品と観たりするのは前者の例であり、また、宵の明星と明けの明星とを「太陽系第二惑星」として観るのは後者の例である。」

二宮 公太郎「フッサール哲学 早わかり」,16-17P

「認識とは、意識の内部に対象に関する認識内容を「構成」(Konstitution)する働きである。そのようなプロセス自体を〈対象を構成する〉プロセスとも表現する。そのような構成のプロセスは、感覚が与えられる段階と、そのような感覚を「活性化する」(beseelen)働き、つまり〈意味を付与する〉(Sinngebung)段階とからなっている。後者の段階の作用を「統握」(Auffassung)と呼ぶ。あるいは、そのようにして成立した認識内容自体を「統握」と呼ぶことがある。」

宮原勇「フッサール初期時間論の基本概念とアポリア(1)」,3P

「内容-統握図式とは、「それ自体では言わば死んだ素材であるような感覚内容が、統握により、生化する意味を獲得する」(XVI,S.46;vgl.auchIII/1,ベゼーレントS.192,227;XIX/1,S.80,399,406)という図式に他ならない。この図式は、確かに対象の知覚を説明する際には一定の有効性を持つと考えられる。しかし、フッサールによれば、時間意識に関しては、この図式は次の二つの問題に直面することになるのである。」

高野考「意味と時間フッサールにおける意味の最根源への遡行」,273P

「知覚の対象は実的内在ではなく、志向的内在であるということであった。これは対象が意識の志向性という特性によって意識と密接に結びついているということを意味しているのである。つまりわたしたちは感覚与件を統握によって生気づけることによって、その対象を現出させるのである。統握という働きはすでに『論研』において述べられていた事柄である。すなわち統握とはあるものをあるもの「として」把握するという働きであり、そこにおいてわたしたちは対象に意味付与(Simgebmg)制を行っているのである。「ひとり経験のみこそが、事物にその意味を指定するゆえんのものなのである」(III!I,S,1oO)とフッサールはいう。こうして諸々の対象はそれぞれある意味としてわたしたちに与えられているのであり、ひいては世界もある意味として与えられるであろう。そこからまた次のようにいうことも許されるであろう。現象学的還元を施された純粋意識の領国においては対象の存在とは、意味としての存在であるということである。従ってまた、対象の存在を問うということはその意味を問うということでもある。」

紀平知樹「現象とロゴスニフッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」,54P

「さてわたしたちはこの作用の実的な内容を体験し、所有しているのではあるが、その内容を知覚してはいない。わたしたちが知覚しているのは、現出している事物である。例えぱわたしたちが赤いポストを見ているとき、わたしたちはそのポストを体験しているのではなく、その色彩感覚を体験しているのであり、そのようなものが実的内容といわれる。この実的内容を解釈し、わたしたちにとって対象化させる働きが統握あるいは統覚である。フッサールはこの統握を「私に対する対象の存在を始めて形成する一つの体験性格である」(X脳/1,S.397)とか「統覚とは体験それ自身のうちに、記述的内容のうちに、感覚の生の存在に対して見いだされる付加物(血)erschuB)」(XlX/1,S.399)と定義している。先にも述べた通り志向性とは、「ある特定の仕方で理解されたものとしての何かを意識すること」であり、この「として」の働きを統握が行っているのである。この統握の働きによって、実的内容が解釈され、志向的内容になるのであるが、フッサールは志向的内容として(一)志向的対象、(二)志向的質料(その志向的性質に対する)、(三)志向的本質の三つをあげている。意味とは「直観と何らかの関係を持ちうる意味志向のうちに伏在する」(Xl)(/1,S.352)のであるから、この志向的内容のどれかが理念的な意味に対応する作用における意味的なものであるはずである。それゆえこの志向的内容を吟味し、どの内容が意味に対応するものなのかを明らかにしなければならない」

紀平知樹「現象とロゴスニフッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」,118P

「以上のことに注意しつつ『イデーンI『』第八五節を振り返ってみよう。この節の後半においてノエシス的諸契機として特徴づけられるものは、節の冒頭においては『志向性という特殊性を含むところの諸体験および体験諸契機』という仕方で導入されていた(HuaIII/1,S.192)。続いてこれに相当する契機が感覚的なものを『生気づけ』る『意味付与的』な『統握』として語られた後、ノエシス的諸契機という呼称が導入される段落においてはヒュレー的素材に志向性を与え、志向的体験を成立させる契機として特徴づけられている(HuaIII/1,S.192,194)」

富山豊「フッサール中期志向性理論における『対象』の同一性と『ノエマ的意味における規定可能なX』」247P

理解的統握と客観化的統握

理解的統握(verstehende Auffassung):・言語的記号を意味的に解釈することによって思念された対象への関係を実現する働き。「意義志向」と関連している。

客観化的統握(objektivierende Auffassung):・感覚内容を意味的に解釈することによって、対象の有体的な現出を可能にする働き。「直観作用」と関連している。

「だがヒュレー・モルフェー図式に依拠する統握理論を先に見た二段階説と混同してはならない。フッサールは表現経験と同様、知覚表象においても統握と呼ばれるある種の解釈作用が働いていることに注目し、言語表現における「理解的統握verstehende Auffassung」と直観的表象における「客観化的統握objektivierend eAuffassung」とをパラレルに論じ(LU.II/1,74f)。と同時に、同じ箇所で彼は、これら二種類の統握の差異に注意を促してもいる。」

梶尾悠史「知覚と解釈 フッサール現象学における統握理論をめぐって」,3P

「統握作用は感覚内容とともに志向的体験の実的な構成要素をなすものであり、それはおもに意義志向における〈理解的統握〉と直観作用における〈客観化的統握〉とに分けられる。」

宇多浩「知覚と志向性―-フッサール現象学における知覚理論」,12P

「意義志向とは、言語的記号の現出に基づいてなされる意味解釈的な働きであり、それによって言語的な理解が可能になるとともに、思念された対象性への関係が可能になる。だが、この意義志向も一つの統握作用であるかぎり、そこには統握意味としての質料が介在しているはずである。この意義志向における統握に固有の質料、ないし、それと性質をあわせた志向的本質を、フッサールは「作用の意義的本質」(ibid.)と呼んでいる。そうすると、これまで述べてきた意義志向において機能している統握作用(理解的統握)は、先の質料のもつ対象指示的な機能を考え合わせるならば、次のように規定することができるだろう。すなわち、意義志向における理解的統握は、言語的記号を意味的に解釈することによって思念された対象への関係を実現する働きであるが、この対象への関係は、統握作用が自らのもつ意義的本質を言語的記号に付与し、このようにして付与された意義的本質が思念された対象を指示するという仕方によって可能になると考えられる。」

宇多浩「知覚と志向性―-フッサール現象学における知覚理論」,12P

「それでは、直観作用において機能する統握作用(客観化的統握)はどのように理解されるだろうか。直観作用、とりわけ知覚作用における客観化的統握は、感覚内容を意味的に解釈することによって、対象の有体的な現出を可能にする働きであるとされる。この知覚における統握作用もまた、それに固有の質料と性質を有している。だが、この客観化的統握が先の理解的統握と大きく異なる点は、それが続握の基盤としての感覚内容を必要とし、この感覚内容が質料や性質と並んで、知覚の重要な契機をなしているという点である。それゆえ、知覚における統握のあり方を考察する際には、作用の質料、性質と並んで、第三の契機としての感覚内容(これは志向充実の連関においては、「充実Fülle)」とも呼ばれる)を考慮に入れなければならない。」

宇多浩「知覚と志向性―-フッサール現象学における知覚理論」,13P

「さらにフッサールは、『[諸現出の]直観は、記号として、[現出者の]直観を現している』とも言う。この『記号』という言葉に注目していただきたい。典型的な記号である言語記号は、それが指し示す当のものとは似ておらず(たとえば『丸い』という言語記号そのものは丸くない)、両者のあいだには大きな差異がある。これに対して、諸現出は現出者と似ている。いや似ているなどというより、諸現出なしに現出者そのものが成り立たないのだから、諸現出と現出者は一体だと言ってもよいほどである。しかし、だからといって、諸現出の関係性は『同等性』とだというわけではなく、(『等しくない角』と『等しい角』のように)微妙な差異性も含んでいる。現出がこうした特殊な意味での『記号』であることを示すために、フッサールは、括弧付きの表現で(『記号』)と言ったりする。」

谷徹「これが現象学だ」59P

「こうした『記号』によって媒介されているため、現出者の知覚は、厳密に直接的であありえない。直接経験における現出者の知覚が、じつは直接的ではないのである。では、現出者へのもっと直接的な関係があるのだろうか。幸か不幸か、現出者に対しては、これ以上に直接的な関係はありえない。知覚的な直接性は、(たとえば想起などに比べて)最も直接的でありながら、しかしそれでもなお、媒介された直接性なのである。」

谷徹「これが現象学だ」59-60P

「では、これらの定義における「客観化することObjektivieren」と「定立することSetzen」とは何だろうか。順に見ていこう。第一に、「客観化すること」は、「統握Auffassung」という機能によってなされる。統握とは、フッサールの術語であり、次のように説明される。まず、能動的な作用に先だって意識の中に見いだされるものは、「内容Inhalt」である。この内容は、私たちの意識に与えられているものであり、それ自体では未だ客観とは何の関係もない。統握とは、この内容への「解釈Deutung」である(XIX/1,A75,76;XI,44)。内容をしかじかのものとして解釈(統握)することにより、はじめて〈しかじかのもの〉によって規定された客観と関わることができるように(3)なる。そして、この関係づけによって客観が意識に現れるようになり、客観化が達成されるのである。」

鈴木崇志「フッサールによる, 人形の錯覚についての三つの分析」,95P

「第二に、『定立すること』とは、内容をしかじかのものとして統握することとは別に、この〈しかじかのもの〉によって規定された客観を、「存在するものと見なす」ことであるXIX/1A447-448)。客観がどのように存在するかを未決定のままにしても客観化が成立する以上、定立を行わないような客観化も可能である。この点に注目すると、客観化する作用のうち、定立を行わないものを表象、定立を行うものを知覚とするという先の定義が可能になるのである。なお、今後の議論と関連で重要なのは、知覚が後になって錯覚であると判明したとき、その時点から知覚は表象になるということである。それゆえ、表象が〈定立を行わない〉というときには、〈未だ定立を行っていない〉場合と〈かつて定立を行っていたがそれを撤回している〉場合の二通りが考えられるのである。」

鈴木崇志「フッサールによる, 人形の錯覚についての三つの分析」,96P

意義志向とはなにか、意味

意義志向:・単なる語感や文字に意義を与える作用。意義付与作用、表意作用とも呼ばれる。意義志向においては、原的直観のような「充実」は存在せず、「空虚」と表現されている。

1:言語表現にとって本質的な働きである。

2:表象された対象への関係が可能になるという。

3:知覚などの直観作用に基づけられた高次の志向性である

「『論理学研究』第二巻、第一研究の「表現と意義」に関する分析の箇所で、フッサールは意義志向と意義充実に関して次のように述べている。私たちは言語表現の理解において、まずもって語の表象をもつが、それは単なる語音ないし文字の表象ではなく、意義を付与された語音や文字の表象である。つまり、言語表現は語音や文字に意義が付与されることで、はじめて本来の意味での表現になりうるが、このような単なる語音や文字に意義を与え、それらを言語的表現たらしめる作用が、意義志向、ないし意義付与作用と呼ばれる(XIX/1,44)。この意義志向は、言語的表現を本来の表現たらしめるという意味で、表現にとって本質的な働きであり、それによって言語的な理解が可能になるとともに、空虚な仕方であれ、表現された対象ないし事態への関係が可能になる。それに対して、意義充実とは、意義志向において思念された対象性を直観的な所与にもたらすことで意義志向を充実する働きであり、想起や知覚などの直観作用がそのような役割を担っている。意義志向が直観作用によって適切な仕方で充実されるとき、両者は「認識の「統一」ないし「充実の統一」(ibid.)において互いに融合しあい、この「充実の統一」において本来の認識が実現する、とされる。」

宇多浩「知覚と志向性―-フッサール現象学における知覚理論」,2P

「それに対して、前者の理解的な統握とは、直観的な表象作用に基づけられた高次の作用性格であるとされる。すなわち、言語的理解においてはまず、上記の統握作用によって物理的な客観としての単なる言語的記号が現出し、それに基づいて第二の統握、すなわち理解的統握としての意義志向が遂行される。この理解的統握は、言語的記号の直観的な現出に基づき、それに対して、あたかも言語的な意味解釈を施すかのように意義を付与し、つまり表現され、それによって言語的な意味理解を可能にするとともに、先の言語的記号とはまったく異なる新種の対象性、思念され対象性への関係を可能にする。したがって、理解的統握とは言語的記号の現出に基づいて遂行される一種の意味解釈的な働きとして理解することができよう。」

宇多浩「知覚と志向性―-フッサール現象学における知覚理論」,4P

理解的統握と意義充実

※この項目は前回の内容と重複

たとえば「リンゴ」という文字表現を理解する場合、目の前にリンゴがあるわけではない。しかし、我々は文字によって表象されている[リンゴ]という意義を理解することができる。

「隣の部屋にリンゴがある」と声に出したり、文字表現を理解する場合、実際にあるかどうかは不明なので、「空虚的」であるといえる。この空虚が現実のありありとした現出となるためには、実際に隣の部屋に行って「見る」必要がある。つまり、知覚によって直観的に「充実」される必要がある。こうした充実を、「意義充実」という。

・意味と意義の違いについて

1:『論理学研究』において「意義」と「意味」は区別されていない

2:『イデーンⅠ』において、意義を狭義に「言語的意味」として扱い、意味を広義に「先述定的意味」と「知覚的意味」も含む意味として扱うようになった。

重要な点は、「言語的意味」と「知覚的意味」が区別されている点であり、「知覚的意味」は言語にできないような、あるいは言語化する前にあるような意味であり、概念であるということ。たとえば「赤さ」と言語化する前の、赤のような概念である。

追記(2024/02/16):この時点ではよく理解できていなかったが、「先述定的意味」が言語化する前(つまり、述定的分節化を行う前)の意味であり、「名辞的意味」に相当する。この記事で「知覚的意味」として私が扱ってしまっていたのはこの「先述定的意味」である。「知覚的意味」はむしろ述定的分節化(原述定的分節化とでもいうべきものだが)が行われるような「命題的意味」に相当する。言語を前提とした命題的意味と、言語を前提としない命題的意味を、述定的意味と原述定的意味と分類する。このあたりのややこしい用語の整理は第五回の記事で検討している。未だに修正の余地を残している。

追記(2024/02/16):意味と意義についての詳細な説明は以下の記事の「【修正】追記:「知覚的意味」とはいったいなにか、私がよく理解していない問題」を参照。【応用哲学第四回】フッサールの現象学における「知覚の代表象理論」とはなにか

客観化とはいったいなにか

1:「感覚内容」がまず与えられる(後述)。この時点では、まだ「客観化」されていない。つまり、「対象化」されていない(志向的対象が構成されていない)。客観化=対象化と考えてもいいのかもしれない。

たとえば「目の前にあるリンゴ」として解釈されたりせず、非言語的な「感覚」として与えられているだけ。例えるなら生まれたての赤ん坊が、リンゴが目の前にあるとまだ認識していないような状態(リンゴと自分、極端にいえば世界と自分は一体となっているようなイメージ)。いわば、自分の意識の外になにかあるという確信がまだ生じていないような状態。自分の外に「なにか」あると特定している状態が「対象化」であり、「客観化」である。

・客観とは一般的には「主観から独立して存在する外界の事物」を意味する。もちろん現象学では、主観から独立した事物が存在するという思い込みを一旦停止している。人間は主観から独立した事物が存在すると「信じている」のであり、この信憑の条件、構造を明らかにすることが重要になる。

そして、まず客観があり、それから主観が認識するのではなく、まず主観があり、それから客観が「構成」される(客観化)という順序で現象学は考えていく。

2:感覚内容は「統握」されることによって、はじめて客観化(対象化)される。この統握は能動的作用であり、感覚内容が与えられるのは受動的である。ただし、「能動的」といってもなんでも意識の自由になるわけではない。

3:「客観化」されたからといって、定立されるわけではない。

鈴木崇志さんによれば、「表象」は客観化するが定立しない作用であり、「知覚」は客観化し、かつ、定立する作用であるという。たとえば蝋人形の場合、最初は人間として客観化され、定立されていたが、だんだん近づいていって「人形」だとわかった場合、定立を撤回することになる。ほかにも、ペガサスを想像するケースのように、客観化はされるが実在しているものとして定立されていないケースもありうる。

4:知覚とは客観化され、かつ定立され、かつ直観されているケースだと言える。

前回整理したように、志向性はノエシス(志向作用)とノエマ(志向内容・志向対象)の相関関係として説明されている。

そしてノエシスは統握・直観・定立からなり、知覚はこのなかでも特に客観的統握、知覚直観・理性定立が重要になってくる。

「「自という感覚与件」は、「現象学的な色の契機」であり、「この契機が知覚の中で、したがってその契機自身に付属する知覚の組成要素(≪対象の色彩現出≫)の中で≪統握≫され、客観化〔=対象化〕される」(Husserl1922=1974:145)ことによってノエマ的意味としての「紙の自」が構成されるのである。そして、フッサールは、この客観化=対象化以前の「白という感覚与件」を見出すことが可能だと言っているのである。フッサール自身、そのようなものを見出したと確信するような経験をしたのかもしれない。しかし、「白」という言葉で表現可能である限り、それは意味を帯びているのだと我々は考える。」

村上直樹「意識システムの自己言及的作動と意味世界の産出」110-111P

「では、これらの定義における「客観化することObjektivieren」と「定立することSetzen」とは何だろうか。順に見ていこう。第一に、「客観化すること」は、「統握Auffassung」という機能によってなされる。統握とは、フッサールの術語であり、次のように説明される。まず、能動的な作用に先だって意識の中に見いだされるものは、「内容Inhalt」である。この内容は、私たちの意識に与えられているものであり、それ自体では未だ客観とは何の関係もない。統握とは、この内容への「解釈Deutung」である(XIX/1,A75,76;XI,44)。内容をしかじかのものとして解釈(統握)することにより、はじめて〈しかじかのもの〉によって規定された客観と関わることができるように(3)なる。そして、この関係づけによって客観が意識に現れるようになり、客観化が達成されるのである。」

鈴木崇志「フッサールによる, 人形の錯覚についての三つの分析」,95P

「第二に、『定立すること』とは、内容をしかじかのものとして統握することとは別に、この〈しかじかのもの〉によって規定された客観を、「存在するものと見なす」ことであるXIX/1A447-448)。客観がどのように存在するかを未決定のままにしても客観化が成立する以上、定立を行わないような客観化も可能である。この点に注目すると、客観化する作用のうち、定立を行わないものを表象、定立を行うものを知覚とするという先の定義が可能になるのである。なお、今後の議論と関連で重要なのは、知覚が後になって錯覚であると判明したとき、その時点から知覚は表象になるということである。それゆえ、表象が〈定立を行わない〉というときには、〈未だ定立を行っていない〉場合と〈かつて定立を行っていたがそれを撤回している〉場合の二通りが考えられるのである。」

鈴木崇志「フッサールによる, 人形の錯覚についての三つの分析」,96P

感覚内容とはなにか、意味

感覚内容(Empfindungsinhalte):・知覚作用を構成する原因、契機、素材。体験されていても対象化されることがなく、反省によってはじめて対象化されるもの。非志向的なもの。意識はされている。

知覚作用を構成する原因、契機、素材。体験されていても対象化されることがなく、反省によってはじめて対象化されるもの。非志向的なもの。意識はされている。

1:感覚内容は、統握図式における統握される「内容」である。

2:感覚内容は、それ自身は志向的ではなく、実的な構成要素であり、またいかなる意味ももっていない。

3:感覚内容は確かに外的知覚の際に統握によって対象化されるが、感覚内容”単体”が対象化されるわけではないことに注意する必要がある。いわば感覚内容×超越的内容=志向的対象という形で対象化される。

4:感覚内容は、反省(内的知覚)においてのみ、抽象的に把握される。外的知覚においては、ただ体験されるだけである。内的に知覚されず、ただ体験されるだけの段階をフッサールは「素朴な知覚」とも表現している。ただし、反省的知覚においてはもはや非客観的存在ではなく、単体で対象化(客観化)される(後述)。