- Home

- エミール・デュルケーム

- 【基礎社会学第三六回(3)】エミール・デュルケムの「集合意識と集合表象の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(3)】エミール・デュルケムの「集合意識と集合表象の違い」を解説

- 2024/11/27

- エミール・デュルケーム

- コメントを書く

Contents

はじめに

動画での説明

・この記事の「概要・要約」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

エミール・デュルケムとは、プロフィール

エミール・デュルケム(Émile Durkheim,1858-1917):フランスの社会学者。デュルケームと翻訳されることもある。マックス・ウェーバー、ゲオルク・ジンメルとともに社会学の創設者として扱われている。社会学の機関紙『社会学年報』(1898年)を創刊し、デュルケーム学派を形成した。甥には人類学者のマルセル・モースがいる。代表作は『社会分業論』(1893)、『社会学的方法の規準』(1895)、『自殺論』(1897)、『宗教生活の原初的形態』(1912)であり、社会学の古典となっている。

前回の記事

【基礎社会学第一回】エミール・デュルケームの「社会的事実」について

【基礎社会学第二回】エミール・デュルケームの「社会的分業」とはなにか?

【基礎社会学第三回】エミール・デュルケームの「自殺論」、「聖と俗」、「機能主義」とはなにか?意味

【基礎社会学第三六回(1)】エミール・デュルケムの社会学とはなにか、学ぶ意味や価値はあるのか

【基礎社会学第三六回(2)】エミール・デュルケムの「機械的連帯と有機的連帯の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(3)】エミール・デュルケムの「集合意識と集合表象の違い」を解説(現在の記事)

【基礎社会学第三六回(4)】エミール・デュルケムの「非契約的要素」を解説

【基礎社会学第三六回(5)】エミール・デュルケムの「拘束的分業とアノミー的分業の違い」を解説

社会学とはなにかを『社会分業論』を通して学ぶ

集合意識と集合表象

集合意識とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

集合意識:「同じ社会の成員たちの平均に共通な諸信念と諸感情の総体」と『社会的分業論』では定義される。

要するに、社会の人々が共通して持つ考えや感じ方のことである。例えば日本の社会では多くの人が「公共の場で静かにするべき」といった価値観を共有している。『自殺論』以降からはあまり用いられなくなる。

キーワード:集合意識

「『分業論』の集合意識の場合、『同じ社会の成員たちの平均に共通な諸信念と諸感情の総体』と定義され、社会全体に共通なものと考えられていたが、……」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,56-57p「社会的事実とは、『集合的なものとして把握された集団の諸信念、諸傾向、諸慣行』であり、一言で言えばそれは集合意識である。社会的事実は有機体ではないから社会有機体説の概念ではなく、また個人的な意識の産物でもないから唯名論の概念でもない。それは集団の内部で教諭され、集団によって経験されることの可能な、『一種独特の実在』である。したがって、それは個人の意識とは独立の存在なのである。」

『クロニクル社会学』,28p「さて、抑止法が表示する機械的連帯が支配的なのは、類似による融合のゆえに成員間に共通な信念および感情が抱かれているような社会であった。この類似にもとづく共同感情をデュルケムは『集合意識』と呼ぶ。」

「社会学のあゆみ」,84p

集合表象とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

集合表象:「集団がおのれにかかわりをもつ諸対象との関連でみずからについて考える仕方」と『社会学的方法の規準』では定義される。

『自殺論』以降からよく使用されているという。

キーワード:集合表象

「他方、集合表象というのは、『自殺論』あたりから重視されはじめ、のちにデュルケムの基本タームとなるものである。集合表象は個人表象とは別個の性質をもっており(『自殺論』三九二頁)、それが表現しているのは、『集団がおのれにかかわりをもつ諸対象との関連でみずからについて考える仕方』だとされる(『社会学的方法の規準』三三頁)。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,56-57p

集合意識と集合表象の違いとはなにか

中島道男さんによれば、集合意識と集合表象は基本的にはほとんど同じ意味であり、区別することの意義はあまりみられないという。

集合意識も集合表象も、認知的な要素と道徳的・宗教的な要素の両方の側面を併せ持つ概念だからである。

なぜデュルケムが集合意識をあまり用いなかったかというと、集合表象に新しい位置づけを与えたいからだという。

集合意識は「同じ社会の成員たちの平均に共通な諸信念と諸感情の総体」というように社会全体にざっくりと共通しているイメージで用いられていたが、集合表象はより分化した、細かい意識でも用いられているという。たとえば医者の集団や政治家の集団、プロテスタントの集団だけに共通している意識といった細かい分化された意識のニュアンスなのだろう。

キーワード:集合意識と集合表象の違い

「これでみるかぎり、集合表象は集団の集合的な思考様式だといえる。とはいえ、集合表象が認知的な要素に限定されているということではない。集合表象は、内容的には、宗教、道徳、知識などをカバーしている。したがって、集合意識と集合表象は基本的にはほとんど同じ意味だと考えてよかろう。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,56-57p「『分業論』のプロブレマティークから解放されることによって、集合表象が、集合意識にはみられなかった新しい位置づけを与えられるようになるのはたしかである。『分業論』の集合意識の場合、『同じ社会の成員たちの平均に共通な諸信念と諸感情の総体』と定義され、社会全体に共通なものと考えられていたが、集合表象は必ずしもそうではない。集合表象はもっと分化したものでもありえるのである。また、『分業論』や『方法の基準』段階では、説明要因として集合意識よりも形態学的事実が重視されていた。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,56-57p

外在的事実と内在的事実の違いとはなにか

ところで、「表象」とは一般に「あるものが持つ意味やイメージを象徴的に表現すること」を意味する。要するに、目に見えないものをなんとか目に見える形で表すというニュアンスである。

集合意識を集合表象という目に見える形で表すと考えれば、両者を区別するメリットがでてくるのではないかという疑問が私には生じている。

おそらく、「表象」という言葉をより体現している言葉として集合表象ではなく「外在的事実(外部標識)」が想定されているのかもしれない。集合意識と集合表象が単なる範囲の差、分化の差であり、それらの「内在的事実」を「外在的事実(外部標識)」によって把握すると考えれば、少しはスッキリする。

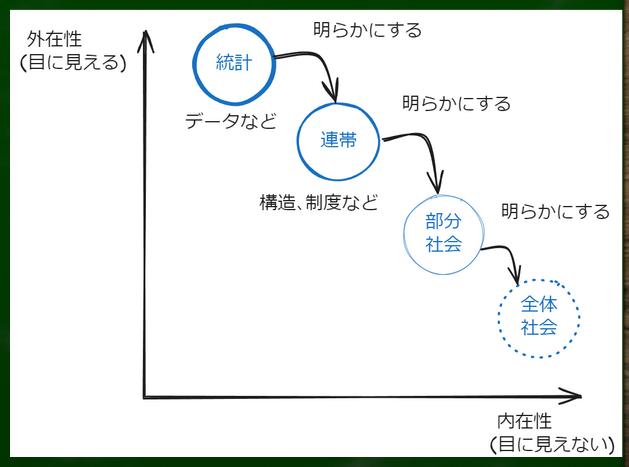

目に見えないものを「内在的事実」、目に見える事実を「外在的事実」としてデュルケムは区分している。たとえば社会的連帯は「内在的事実=直接には目に見えないもの」であるが、どのようにしてそれが存在すると証明するのか、という点が問題になる。その手がかりが「外在的事実」となる(統計データなど、平均を事実として、客観的に表すなにか)。

追記(2024/11/26):ブリッジブックでは集合表象を「記号」として表現してた点が重要である。記号を通してあらゆる現象を考えていき、「あるもの(カント、あるいはプラトン的なモノ自体、もっとも目に見えにくい内在的事実)」は捉えきることができないと考えていく方法論的な態度として考えていけば面白い。さらに、目に見えにくさ、あるいは意識しにくさは環節社会へ移行するにつれて増大していったという点も抑えておく必要がある。

キーワード:内在的事実と外在的事実

「では、これはいかにして検証できるだろうか。分業による連帯が社会の統合にどの程度貢献しているかをみるためには、分業による社会的紐帯を分業以外の社会的紐帯と比較してみなければならない。そのためには社会的連帯の分類が必要になるが、これはいかになされるべきか。社会的連帯という道徳的な現象は、そのままではなかなか厳密な観察はできない。そこで、『われわれの見落としがちな内在的事実に代わって、これを象徴する外在的事実をおき、後者を通して前者を研究しなければならない』(65頁)。この方法は、後に『方法の基準』で『社会的事実をモノとしてあつかう』と定式化された方法基準の系(コロラリー)にほかならない。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,48p

キーワード:記号

「この集合意識すなわち社会の存在を、それを示す記号としての何らかの外面的な表象からとらえようとするやり方は、デュルケムの基本的な方法である。『自殺論』における自殺率の統計数値も、デュルケムがよく言及する犯罪や法の働きも、すべてその背後には集合的な意識の存在が前提されていて、それらの観察可能な題材から社会の働きを考察していこうとしているのである。ここにデュルケムの社会学の基本的な特徴がある。」

「ブリッジブック社会学」,42p

【コラム】「社会学理論って何?」

1:理論が「現象のどの部分を知覚すればよいか」を選択し、その選択された情報に関してのみ統一性を与える

・江原由美子さんは理論を「個々の現象を統一的に説明できる普遍性のある知識体系」として扱っている。

「現象の含む情報の複雑性や豊かさを理論によって縮減する」という言葉が重要だ。ウェーバーが言っていたように、社会学とは「その時々の理論を用いて、無限の事実に過ぎない現象を解釈し、光を当てていく作業」である。

理論なしではカオス(混沌、複雑)なデータを我々は眼の前にしているのであり、どの部分を知覚したらよいかがわからない。真夜中に明かりなしにジャングルを歩いているようなものだ。

明かりがあったとしても真理そのもの、現象学的にはいわゆる「それ」としか言いようがないものの全てが明らかになるわけではない。とはいえ、多くの人が「それ」は「これ」であると思えるような、共通了解の度合いを我々は討論し合うことができる。ウェーバーの言葉で言えば「客観的可能性(シャンス)」、デュルケムの言葉で言えば「社会的事実」である。

仮説なしに、デュルケムがプロテスタントとカトリックのデータを比較しようとはおそらく思わなかっただろう。もしかしたら「人のつながりの力」が宗教と関係しているのではないか・・という仮説や、それらの命題群をつなぎあわせて理論を形成していく。

こうした発想の仕方は演繹的でも帰納的でもなく、アブダクション的なのかもしれない。ちょっとした仮説から検証を行い、帰納し、また仮説を考え、さらに帰納し、演繹してみるといった反復的作業は面白そうだ。

「しかし良く考えてみると,現象と理論の関係は,もう少し複雑である.実際に起きていることと,現れていることとは,違う場合がある.あるいは,起きていることと,知覚されたこと・経験されたこととも,違う場合がある.現象は非常に多くの複雑な情報を含んでおり,私たちはその一部のみを「現われ」として捉えたり,一方向からだけ知覚したりするのである.ゆえに,理論が多くの現象を統一的に説明できるように思われるのは,個々の現象の中から予め理論が「現象のどの部分を知覚すればよいか」を選択し,その選択された情報に関してのみ統一的に説明を加えるからである.つまり理論は,現象の含む情報の複雑性や豊かさを,理論によって「縮減」しうるのだ.だからこそ理論は「多くの現象を統一的に説明できる」性能を備えることになるのである.理論の経済性は,多くの現象を統一的に説明できる点にあるのだけれども,この経済性は,理論が現象の情報量を縮減するからこそ,可能になっていると考えられる.このことを逆の言い方をすれば,個々の現象や現実には,理論に還元できない豊かさがあることになる。」

江原由美子「『ジェンダーの社会学』と理論形成」,77P

2:理論は「合理的」であることが必要とされる

江原さんによると「わかる(合理的である)」とは現象の中に一定のパターンや規則性を見出すことだという。他者の行為を「わかろうとする」時に使用する「枠組=理論」である。

デュルケムもまた、科学の役割に「法則」を見出しているが、自然の法則が社会を支配するということではなく、「社会固有の法則」があると述べている。社会的事実が「一種独特の実在」という言い方をされているのも、自然科学的な実在との相違を意味する。

とりわけ社会学では、2+2=4というようなタイプの合理性だけではなく、「他者の行為の意味、動機や目的」がわかることが重視されてきたという。たとえばM・ウェーバーの理解社会学もその趣旨である。

もっとも、ウェーバーの場合は特定の個人の心理というよりも、「平均的心理」、いわゆる「タイプ(型)」が重視されがちという点ではデュルケムと似ている(デュルケムにも平均人的な発想がある)。

「理論は何らかの意味で「合理的」であることを必要とする.2.1で,理論は「現象を説明する」と述べた.「説明する」という行為は,「わかるようにときあかす」ことを言う.つまり,理論は「わかる」ものでなければならない.この「わかる」ということを,「合理性」と呼んでおくことにしよう.では「わかる」とは何か.「わかる」とは,現象の中に,一定のパターンや規則性を見出すことである.「わかる」という経験は,飛躍を伴う.人は「わからない」ことから,「わかる」ことにあるとき飛躍する.つまり人は,現象に一定のパターンや規則性があることを見出すとき,「わかった」と思う.パターンや規則性を知れば,人は,実際に現象が起こる前に予め起こることを「知る」ことができる.太陽がいつも東から昇ってくることに気がつけば,実際に太陽が昇る以前に,太陽の昇る方向が「わかる」.「2+2=4」という演算がわかれば,人は「2+2」という問題以外の問題,「3+4」や「358+291」などの全く新しい問題も,解くことができる.この「できる」ようになるという感覚こそ,「わかった」という経験がはらむ「飛躍」の意味である.対象が,自然現象や記号ではなく,他者の行為の場合でも,同じように「わかる」ことができる.他者の行為に一定のパターンや規則性を見出せる場合,私たちはその行為を「わかる」.この意味では対象が自然であれ,記号であれ,他者の行為であれ,「わかる」という意味は同一である.しかし他方において他者の行為を「わかる」という意味には,他者の行為の中に,一定のパターンや規則性を見出すという意味とは,やや異なる意味も,含まれている.その意味とはつまり,他者がなぜどうしてそのような行為を行ったのかを「わかる」こと,他者の行為の意味(動機や目的を含む)を「わかる」ことである.このような意味での「わかる」という言葉は,M.ウェーバーの「理解社会学」などの試みにおいて,使用されてきた.」

江原由美子「『ジェンダーの社会学』と理論形成」,78P

3:学問における理論と日常における理論との違いとはなにか

江原さんによると、日常生活の理論は知覚や経験と不可分に結びついていて、理論を認識することはほとんどない。

たしかにいわれてみれば、日常生活における理論の具体例をすぐ出せと言われても難しい。直感的に、「こういうものだから」というような無意識的な枠組み(理論)の中で生きているのかもしれない。いわゆる暗黙知の部類だろう。たとえば我々は、田中さんと鈴木さんの顔を区別できるが、具体的にどういう点で区別しているかを知らない。なぜ見ず知らずの人であれ、自殺があれほど自分に悲しい思いをさせるのかを知らない。

・日常と異なり、学問の理論は、理論を認識・検討することが予め前提とされている。ある理論が妥当かどうか、論理的一貫性があるかどうか、実証性があるかどうかなど様々にテストしていくということが(共通)認識されている。

「では,学問における理論と日常生活における理論の違いはどこにあるのか.それは,学問という体系的知識を求めること自体を目的とする組織的活動の中で理論が位置づけられている位置が,日常生活における理論が日常的実践の中で位置づけられている位置と,大きく違っているということに,求められるだろう.日常生活においても理論は,非常に重要な機能を担っている.それなしには私たちは世界を経験することができない.しかし日常生活の理論は知覚や経験と不可分に結びついており,理論の存在や機能を認識することは,日常生活ではほとんどない.確かに私たちは,何か問題が生じた時は,自分の枠組を問い直し,別の枠組で見ることができないかどうか検討する.しかしそれはあくまで,何か問題がある時に限られる.他方,学問においては,その知識が妥当かどうかを検討する営みが最初から組み込まれている.理論的知識も同じである.したがって学問における理論は,論理的一貫性や実証的手続きなどの学問的基準に基づいて,その妥当性を検討するべきことが,最初から前提とされている。」

江原由美子「『ジェンダーの社会学』と理論形成」,81P

意識下にあるものを意識化する

無意識的な枠組みを、意識的に明らかにするという点でも、重要になってくる。たとえばマートンの「潜在的機能」もこれと関わってくるのだろう(意図しないことと無意識はすこし違うが)。G・ベイトソン的にいえば「無意識ゆえに経済的だ」という視点も重要になる。いちいちどう歩くかを考えていては歩きにくい。歩けなくなって、つまり「破れ目」を発見してはじめて意識化する必要がでてくるのかもしれない。

デュルケムもまた「ひとを盲目的に支配する意識下の影響力を理性を用いて意識化する」ことが科学の役割であると主張している。

デュルケムはそうした暗黙知や無意識の領域を意識化すること、特に「客観的な事実」として、まさに「モノのように」我々に間接的に提示することを科学の、社会学の役割だとしている(直接的に提示できるとは考えていない)。

特に社会学においては、その無意識的なものは「潜在的現実=理想」でもあるという点がポイントである。デュルケムは「われわれがより愛情を寄せているのは「社会の身体ではなく社会の魂である」という言葉でも表現している。

単なる欲望や単なる習慣ではなく、理想を含んでいるのである。とくに、その近代的理想には自由と平等が関わってくる。

【基礎社会学第三十五回】ロバート・K・マートンの実証的機能分析とはなにか

キーワード:理想、潜在的現実、社会の魂

「社会の身体と社会の魂という対概念を用いつつ、デュルケムは、『われわれが何物にも増して愛情を寄せ、自己を愛着せしめるべきは、社会の身体にあらずして、社会の魂である』という。そして、社会の魂とは、『個人の心的能力をはるかに超えていて、単なる一個人によっては決して理解されることがなく、また、もっぱら結合された複数個人の力によってのみ形成され、生命を維持していくところの、理想の総体』と捉えられる」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,71p

「この論点は、基本的に、『道徳教育論』にみられたものにほかならない。第二点。道徳にたいするデュルケムのアプローチは、支配的な道徳世論に精神を従属させるものだという批判にたいして、こう反論される。『道徳が我々に欲せよと命じている社会は、現れているような社会ではなく、存在する通りの、もしくは現実に存在する傾向にある社会である(『社会学と哲学』57頁)。』、と。社会概念の核にあるのが理想だといえるが、この理想は『潜在的な現実』としてとらえられているのである。けっして世論への従属が説かれているのではなく、重視されているのは、『存在する通りの、もしくは現実に存在する傾向にある社会』すなわち『潜在的な現実』である。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,73p

法則とは

盛山和夫さんは法則を「複雑で多様な観測事実を知的なしかたで斉合的に理解可能にしてくれるような図式」として定義している。

また、社会学にある理論はほとんど「疑似理論」にすぎないという。理論を「基本命題」と「構造仮設」を経て、演繹していく作業として表現している。重要なのは、単にデータを観察して命題や構造仮設が出てくるのではなく、研究者の「推測」が必要であるという点である。

例:「プロテスタントよりもカトリックのほうが自殺率が高い」というのは、法則というよりデータにすぎない。

そこからさらに、研究者がデータを元に「推測」し、命題や仮説をたて、そこから演繹できるような「知識体系」を構成して理論となる。そもそもある行為(それ)が自殺かどうかを理論なしで判別することは難しい。

デュルケムの例で言えば、「凝集性(統合力、連帯)が低いから自殺率が高い」というような仮説を構築していく作業が、問いに対して「理解」を深めていくのであり、社会学者の腕の見せ所となる。

さらに、凝集性というアイデアを自殺率以外にも演繹させていく「道具」としても使えるようになる。いわば「汎用性」が重要になる。

- 社会学において単なるデータの相関関係をもってして、法則を見つけたとはいえない。

- データを「説明」するような枠組み、理論、体系とセットで考えていくべき。

- その理論の大きさが小範囲(抽象度の低い経験的一般化)なのか、中範囲なのか、大範囲(誇大)なのかが焦点となっていく。

マートンの場合は「経験的斉一性が導きだされるもとになる論理的に関連しあった命題群」が社会学理論である。

経験的斉一性とは「実際に観測できる範囲において、複数の異なる事象でも同じように説明できる傾向、法則性」を意味している。

例:マートンによる準拠集団の理論は、学校でも、会社でも、家族でも、同じような傾向を確認することができる。

学校では友達が、会社では同僚が、家族では兄妹が準拠集団となり、自分の行動の評価に対して影響を与えている等。理論は単一の法則ではなく、たとえばまだ所属していない集団でも準拠集団になりうるのか、そもそも準拠集団の概念はなにかなど、論理的に関連させ、体系化されている必要があるという。

【基礎社会学第三十四回】ロバート・K・マートンの中範囲理論とはなにか

キーワード:法則

「「法則」のように、複雑で多様な観測事実を知的なしかたで斉合的に理解可能にしてくれるような図式は、観測データの中にすぐさま見えるような形で横たわっているわけではないのである。」

盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」,5P

「ケトレーやゴルトンの例から分かるように、「法則」とはさまざまな諸事実に一貫した見通しを与えるものなのである。さまざまなタイプの「物語」がありうる中で、彼らは「法則」というタイプの物語を定立しようとしたのだといえる。」

盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」,6P

「それはともかく、『自殺論』の第5章には、さらに第三の、一般の計量的研究論文に共通する物語性があることを指摘しなければならない。この章では、(1)の部分で5個、(2)の部分で1個、そして(3)の部分で8個、計14個の自殺に関する統計的データが提示されているが、それぞれのデータは、決して「アノミー」や「結婚生活の意味の男女の違い」を「直接」に示してはいない。自殺統計のどこにも、「アノミー」や「結婚生活の意味」というような言葉は表されてはいない。たとえば、第55表[Durkheim,1897=1985:298]は、自殺率の高さによってフランスの各県を分類し、それぞれの県グループごとに「人口1,000人当たりの自己の収入で生活しているものの平均数」を示しただけのものであり、単に、「経済的に豊かな地域ほど自殺率が高い」ことが示唆されているにすぎない。そもそも、自殺統計のも説明と物9とになるはずの個々の自殺を考えてみても、それぞれに「自殺の原因」を表す符牒や証拠がついているわけではないし、ましてや「私はアノミー的自殺で死にます」というような遺言が残されているわけではない。自殺統計というのは、単に、自殺という現象を数え上げただけのものだ。それは、年齢、地域別、あるいは既婚・未婚別などでクロス集計したとしても同じである。デュルケムの『自殺論』は、計量分析としてみた場合、これらのバラバラな統計データを統一的に理解する一つの「物語」を提示している。」

盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」,9-10P

「第三次の解釈」、物語としての社会学理論

盛山和夫さんは以下のように述べている。

「何がつまらなくて、何が興味深いものであるかは、かなり主観的なものだが、一般的には次のように言える。

すなわち、(1)われわれは基本的に対象世界について新しく何かを知ることに関心を持っているのであって、すでに知っていることを確認するだけのことはつまらない。

(2)対象世界の構造的特性の一つ一つをバラバラに知ることよりも、多くの特性を斉合的に理解しうるようなより基本的な、あるいはより包括的な特性について知ることの方が興味深い。

(3)したがって、われわれにとってより興味深いデータ分析とは、一次的解釈によってえられたさまざまな統計指標について、それらを総合的に理解するような説明図式を提示するものであり、それは「物語」と呼ぶにふさわしいものになる。

このようなレベルの分析、すなわち、データを物語によって説明するような分析を「第三次の解釈」と呼ぶことにしよう。いうまでもなく、デュルケムの『自殺論』は、そうした第三次の解釈としての量的データ分析として代表的なものである」

盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」,22P

データを物語によって説明するような分析を「第三次の解釈」と呼んでいる点が重要である。

私はこの「物語」が社会学を学ぶ際の面白さの一つだと感じている。佐藤俊樹さんの言葉で言えば「常識をうまく手放す」面白さであり、ウェーバー的に言えば「意図せざる結果」であり、マートン的に言えば「潜在的機能」であり、ルーマン的に言えば「等価機能主義」、宮台真司さん的に言えば「目からウロコ」に面白さを感じる。

あるデータを「こういう解釈もありうる」という別様性、他の視点を示す面白さが、物語的に説得力をもって読者を現象に対する「(ベイトソン的に言えば)理解のボーナス」へ導く面白さが社会学にはある。

だから私は社会学が好きだ。また、もう一つ(物語といっていいのかわからないが)、学者が醸し出す「熱意」が好きだ。

社会に対して危機意識をもち、なんとかせねばならないという道徳的、当為的、価値的な要素を感じる学者の示す理論は、より読者をワクワクさせるなにかがある。

物理学の知識の「これはなにかに使える」というワクワクとは違った、howではなくwhyやwhatに近いものがある。

社会とはなにか、私とはなにか、その役割とはなにか、どこからきてどこへ向かっていくのか、なぜコミュニケーションは生じるのか、コミュニケーションで傷つくのか、幸せと感じるのかなどの回答へのある視点、C・ライト・ミルズの言葉では社会学的想像力を与えてくれる。

もちろん、自らの価値判断や自らの所属する集団意識、イデオロギーに自覚的にならない結果、ホワイトヘッドの言葉でいえば「具体性置き違えの誤謬」に陥らないように注意する必要はあるのだろう。

連帯の検証、抑止的法律と復元的法律

社会的連帯はそのままでは直接、観察することができない

【大前提】社会的連帯という道徳的な現象は、そのままでは観察することが難しい。

社会的連帯そのものはいわば「内在的事実」であり、そのままではみえない。それゆえに、目に見えやすい「外在的事実」を通して「内在的事実」に接近する必要がある。

「外在的事実」も「内在的事実」も、どちらも『社会学的方法の規準』でいうところの「社会的事実」であるという点は抑えておく必要がある。

要するに、「社会によって社会を説明する」という方式に特徴がある。より厳密に言えば、「我々に目に見える形で見える部分的な社会(いわば小文字の社会)」を通して「我々の目に見えない全体的な社会(いわば大文字の社会)」をなんとか間接的に捉えようとする試みである。

もちろん「部分社会」であれ、直接的に見ることは難しいだろう。

「社会的なもの」や「集合的存在」、「集合的意識」、「内在的事実」は同じような意味のグループである。

「集合表象」や「外部標識」、「外在的事実」は同じような意味のグループである。このようして区別するとスッキリする。そして重要なのはいずれのグループも「社会的事実」であるということである。

例えば有機的連帯や組織的社会は「内在的事実」ではあるが、しかし社会を構成する要素の一つ、あるいは部分的な全体のひとつにすぎない。

その意味で、最も抽象的で広義で複雑な「社会そのもの」に比べると目に見えやすいといえる。とはいえ、明確に外在的事実といえるのは統計や法など、より具体的なものかもしれない。

「社会そのもの」は最も目に見えず、それよりも「連帯」は見えやすく、さらにその連帯を見えやすくするものとして「統計」や「制度」がある。たとえば「組織的社会」というのもある意味では部分社会であり、もっと大きな全体社会には「有機的社会」も存在し、他の型の社会も存在するかもしれない。そうした相互作用によって「社会そのもの(全体社会)」が構成されている。

「では、これはいかにして検証できるだろうか。分業による連帯が社会の統合にどの程度貢献しているかをみるためには、分業による社会的紐帯を分業以外の社会的紐帯と比較してみなければならない。そのためには社会的連帯の分類が必要になるが、これはいかになされるべきか。社会的連帯という道徳的な現象は、そのままではなかなか厳密な観察はできない。そこで、『われわれの見落としがちな内在的事実に代わって、これを象徴する外在的事実をおき、後者を通して前者を研究しなければならない』(65頁)。この方法は、後に『方法の基準』で『社会的事実をモノとしてあつかう』と定式化された方法基準の系(コロラリー)にほかならない。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,48p

法によって検証する

より具体的に見えやすいものとして「組織化された形式をもったもの」と「組織化された形式をもっていないもの(社会的潮流)」にデュルケムは分類している(『社会学的方法の規準』)。

前者(組織化された形式)の場合は例えば規則、道徳、言語、金融制度などである。

後者(組織化されていない形式)の場合は例えば「社会がもつ自殺への傾向」、「婚姻への傾向」などの社会的潮流である。

また、他にも人口の密度や地形など、より客観的に見えるものがある。

「分業による連帯をどのように検証するのか」という問いの答えは、抽象的に言えば「外部標識(外在的事実、集合表象)」によってであり、具体的に言えば「法」によって検証するということになる。

しかし法によって連帯の何を、どのように検証するのか。

デュルケムは「社会的連帯のさまざまな本質的様相がみな法律に反映されている」と考えた。つまり、「法のタイプとその程度を見れば連帯のタイプとその程度がわかる」ということである。

キーワード:組織化

「しかし、社会的事実は、法の規則、道徳、言語、金融制度といった、組織化されたものに限られはしない。『ひとつの集会のなかに生じる熱狂、憤激、憐憫などの大きな感情の動き』(56頁)に代表される『社会的潮流』も、やはり、われわれ個々人の外部にやってきたものであるし、その強制力も、ひとたびこれに抵抗しようとするや明らかとなる。こうした『一時的な突発現象』だけでなく、さらに、『より持続的な世論の諸運動』『世論の諸潮流』も同様に『社会的潮流』であり、したがって社会的事実にほかならない。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,34-35p

キーワード:法

「この『目に見える象徴』(外部標識)とは法である。なぜか。社会生活は、永続すると組織化されるが、法とは、この組織化そのものにならないからである。『社会的連帯のさまざまな本質的様相がみな法律に反映されていることは確か』だというのが、デュルケムの主張である。社会関係は必ずしも法形式をとらなくても定着できるという反論にたいしては、『法と習俗との対立は、全く例外的な状況においてしかおこりえない』と切り替えされる。それは、社会の現状にそぐわなくなった法が、存在理由がないにもかかわらずただ主観の力で維持される、といった状況にほかならない。『正常なばあいには、習俗は法に対立するものではなく、かえってその基礎となる。』」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,48p

抑止的法律と復原的法律とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

デュルケムは法のタイプを以下の2つにわけて分析している。

抑止的法律:犯罪を防ぎ、規範を守るための罰を中心にした法律のこと。具体例:殺人などの刑法、麻薬取締法など。

復原的法律:関係の修復や秩序の回復を目指す法律のこと。具体例:契約違反や家族間のトラブルを解決するために使われる民法や商法、憲法など。

- 抑止的法律が優勢の社会であれば、その社会の連帯は「機械的連帯」が優勢であると考えられている。

- 復原的法律が優勢の社会であれば、その社会の連帯は「有機的連帯」が優勢であると考えられている。

このようにして目に見える外在的事実(法)によって、目に見えにくい内在的事実(連帯)を間接的に把握していくのである。法を分類することによって社会的連帯の分類を考えているわけである。

キーワード:抑止的法律、復原的法律

「いずれにせよ、法を分類することによって社会的連帯の類型を考えようというのが、デュルケムのとった戦略である。抑止的法律に対応するのが機会的連帯、復元的法律に対応するのが有機的連帯である。抑止的法律に対応する社会的連帯のきずなは、それを破壊すると犯罪になる――すなわち、刑罰という特有の反作用をひきおこす――ような紐帯であるから、犯罪は本質的になにか何から成り立っているかを問えば、この紐帯の性質は明らかになる(七二頁)。それゆえ、機械的連帯論には犯罪・刑罰論が伴っている。また、復元的法律のうち、とりわけ協同的法律(家族法、契約法、商法、訴訟法、行政法、憲法など)は、本質的に分業から生ずる協同をあらわしている。現代では、協同法が抑止法よりも優勢であることはいうまでもない。ちなみに、デュルケムによれば、復元的制裁の特徴は、罪をつぐなうということではなく、現状の回復ということである。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,49p

なぜそれぞれの法がそれぞれの連帯に対応するのか

もしある「社会的連帯」が破壊されるような行為がなされるとき、それが犯罪だとみなされるようなケースを考えてみる。

例えば殺人や暴力などは、人と人とのつながりを壊すようなケースであると言える。そのような行為は犯罪であるとみなされ、またその人に対して刑罰を課すことが多い。刑罰を課す理由は、罪を償わせるためであり、また、他の人が同様の絆を壊す行為をしないように抑止するためである。

そんなことは古代から今まであらゆる社会でもだいたいそうではないか、という疑問が生じるかもしれない。問題は抑止的法律があるかどうかではなく、その程度の問題である。

たとえば物を盗んだだけで処刑されたり、ムチで叩かれたりするような抑止的法律を考えてみる。なぜそこまで罰が重いのか、復原的法律よりも優勢なのか。それは機械的連帯でみたように、同質性によって人々が結びついているからである。出る釘は打たれるというように、皆同じであろうとすると出る釘は目立ち、過剰に叩かれる。日本も機械的連帯の要素が比較的強いから死刑制度がまだあるのだという見方もすることができる。

追記(2025/07/23):無機的は誤字。正しくは「機械的」。申し訳ない。

デュルケムは「犯罪がおこなわれると、全ての者が憤怒の念にかられることになる。この怒りは、特定個人の怒りではなく、すべての人の怒り、公憤なのである。すべてのものが襲われたのであるから、すべての者が集合意識へのこの攻撃にたいして反撃する」と説明している。

インターネットのコメント欄での、自分には直接的な関係がない犯罪への怒りもこのタイプであると考えると、(過剰でない限りは)「社会的制裁」として社会にとってポジティブに機能するといえる。

前近代社会ではそうした意識が現代社会よりも強く、怒りの程度も大きくなる。同じような人間ばかりいるから共感も強くなり、とても他人事とは思えなくなるのだろう。

一方、「有機的連帯」の場合は罪の償いに重きが置かれず、「社会的連帯の修復」に重きがおかれている。

たとえば商売において契約したのにも関わらず代金が支払われない場合に、支払うように裁判官が命じる場合などを考えてみればわかりやすい。正常な履行状態、顧客関係に戻す、回復するというような役割が大きい。友人間のトラブル、恋人間のトラブルなども民法で処理されるのであり、なんらかの抑止を目指しているわけではなく、協力し合うことが目指されている。現代社会は前近代社会よりも復原的法律の比重が高いといえる。

分業が発展している組織的社会においては、個性、非代替性や相互依存性が高い社会である。それゆえに、関係を調整する必要性が高いのだろう。過剰に罰して追放したり暴力をふるったりしていると、社会が回らなくなってしまう。

しかし、デュルケムはある社会に両者の連帯がどちらか一方だけに偏っているとは考えていないという点を先ほどみた。したがって、両方のタイプのバランスが問題となる。

また、具体的な文化の違いによる統合の程度の傾向などの検証は、『自殺論』などによる統計で扱う。

全体的に物事を考える

いずれにせよ法だけを見るのではなく、宗教や経済などさまざまな社会的事実から多角的、全体的に相互作用を考えて「社会そのもの」を間接的に、より妥当性のある観察を行う必要がある。

もちろん「社会そのもの」をまるごと「目に見えるもの」にすることは不可能に近い。しかし「不可能ごとにアタックしないようではなにごとをもなしえない」というウェーバーの言葉を私は思い出す。

理想を置いて、そこに漸近していくはずだという態度が時には必要になるのかもしれない。

宗教だけで成り立っている社会、経済だけで成り立っている社会などないのであり、物事を単純化しすぎると見失うものが多く、また曲解も生じやすくなる。

仮に法だけ、宗教だけで現象を分析する場合も、社会学者の色眼鏡を通して見た景色に過ぎないことを強く意識する必要がある。

カール・マンハイムの言葉で言えばトータリテート(全体性)を強く意識する必要がある。我々は色眼鏡をかけて現象(それ)を見ているのであり、「そのもの自体、社会それ自体」を見ているわけではないと自覚する必要があるのである。

であるとすれば、さまざまな色眼鏡をかけて、よりいずれかの色眼鏡だけに依存しない、多角的な視野の拡大、統合が必要だという観点が生まれてくる。こうした立場をマンハイムは「相関主義」と呼んでいる。

【基礎社会学第三十二回】カール・マンハイムの「相関主義」と「自由に浮動するインテリゲンチャ」とはなにか

参考文献リスト

今回の主な文献

エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)

エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)

汎用文献

佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」

大澤真幸「社会学史」

新睦人「社会学のあゆみ」

本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる

アンソニー・ギデンズ「社会学」

社会学

社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)

クロニクル社会学

社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像

参考論文

・奥村隆「ジンメルのアンビヴァレンツ」(2008)(URL)

・奥村隆「距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──」(2012)[URL]

・野中 亮「『宗教生活の原初形態』における「俗」の位置――デュルケーム宗教社会学の動学化のために――」(1997)[URL]

米川茂信「アノミーの規範分析: デュルケム・アノミー概念のマートン・アノミー概念における継受と展開」(1983)[URL]

村田裕志「社会学的機能主義系 「社会システム論」 の視角 (I)」(2008)[URL]

盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」(2005)[URL]

江原由美子「『ジェンダーの社会学』と理論形成」(2006)[URL]

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。