- Home

- イマヌエル・カント, エミール・デュルケーム

- 【基礎社会学第三九回(13)】エミール・デュルケムにおける「認識論」とは

【基礎社会学第三九回(13)】エミール・デュルケムにおける「認識論」とは

- 2025/4/24

- イマヌエル・カント, エミール・デュルケーム

- コメントを書く

はじめに

動画での説明

・この記事の「概要・要約」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

エミール・デュルケムとは、プロフィール

エミール・デュルケム(Émile Durkheim,1858-1917):フランスの社会学者。デュルケームと翻訳されることもある。マックス・ウェーバー、ゲオルク・ジンメルとともに社会学の創設者として扱われている。社会学の機関紙『社会学年報』(1898年)を創刊し、デュルケーム学派を形成した。甥には人類学者のマルセル・モースがいる。代表作は『社会分業論』(1893)、『社会学的方法の規準』(1895)、『自殺論』(1897)、『宗教生活の原初的形態』(1912)であり、社会学の古典となっている。

前回の記事

【基礎社会学第一回】エミール・デュルケームの「社会的事実」について

【基礎社会学第二回】エミール・デュルケームの「社会的分業」とはなにか?

【基礎社会学第三回】エミール・デュルケームの「自殺論」、「聖と俗」、「機能主義」とはなにか?意味

【基礎社会学第三六回(1)】エミール・デュルケムの社会学とはなにか、学ぶ意味や価値はあるのか

【基礎社会学第三六回(2)】エミール・デュルケムの「機械的連帯と有機的連帯の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(3)】エミール・デュルケムの「集合意識と集合表象の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(4)】エミール・デュルケムの「非契約的要素」を解説

【基礎社会学第三六回(5)】エミール・デュルケムの「拘束的分業とアノミー的分業の違い」を解説

【基礎社会学第三七回(1)】エミール・デュルケムの「社会的事実を物のように考察せよ」を解説

【基礎社会学第三七回(2)】エミール・デュルケムの「実証主義(合理主義)」を解説

【基礎社会学第三七回(3)】エミール・デュルケムの「社会学主義」を解説

【基礎社会学第三七回(4)】エミール・デュルケムの「社会実在論/社会唯名論」を解説

【基礎社会学第三八回(1)】エミール・デュルケムの『自殺論』の目的を解説

【基礎社会学第三八回(2)】エミール・デュルケムの「自殺の恒常性」を解説

【基礎社会学第三八回(3)】エミール・デュルケムの「自己本位主義的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(4)】エミール・デュルケムの「集団本位主義的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(5)】エミール・デュルケムにおいて自己犠牲は自殺か?

【基礎社会学第三八回(6)】エミール・デュルケムの「アノミー的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(7)】エミール・デュルケムの「宿命論的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(8)】エミール・デュルケムの「統計の使い方」を解説

【基礎社会学第三八回(9)】エミール・デュルケムの『自殺論』は現代でも有効か?

【基礎社会学第三九回(1)】エミール・デュルケムにおける「『宗教生活の原初的形態』の目的」を解説

【基礎社会学第三九回(2)】エミール・デュルケムにおける「宗教の定義」を解説

【基礎社会学第三九回(3)】エミール・デュルケムにおける「信念、聖と俗」とはなにか

【基礎社会学第三九回(4)】エミール・デュルケムにおける「儀礼」を解説

【基礎社会学第三九回(5)】エミール・デュルケムにおける「教会」を解説

【基礎社会学第三九回(6)】【コラム】プラグマティズムに対するデュルケムの評価

【基礎社会学第三九回(7)】エミール・デュルケムにおける「トーテミズム」を解説

【基礎社会学第三九回(8)】エミール・デュルケムにおける「神と社会はひとつである」を解説

【基礎社会学第三九回(9)】エミール・デュルケムにおける「トーテミズムの儀礼の具体例」

【基礎社会学第三九回(10)】エミール・デュルケムにおける「集合的沸騰」とは

【基礎社会学第三九回(11)】【コラム】聖なる時間/俗なる時間

【基礎社会学第三九回(12)】【コラム】ジンメルにおける「適切な距離」

【基礎社会学第三九回(13)】エミール・デュルケムにおける「認識論」とは(今回の記事)

【基礎社会学第三九回(14)】【コラム】「来たるべき社会とその聖」をベイトソンから考える

認識論とはなにか

【1】認識論の定義

認識論(エピステモロジー):一般に、認識の起源、本質、方法、限界などについて考察する哲学の一部門のこと。人間がどのように知識を得るのか、そしてその知識がどこまで正しいのかなどを問うことでもあり、知識論とも呼ばれることがある。

認識:一般に、見る、聞く、考えるなどの方法で情報を得て、対象が何であるかを理解することを意味する。

知識:一般に、「知る」といわれる人間のすべての活動と、特にその内容をいい、狭義には原因の把握に基づく確実な認識をいう。

たとえば目で何かを見るとする。「それは木である」とか「水が凍った」とか、「車が過ぎ去った」といったように、すくなくとも私は日常生活において認識することが可能であると素朴に考えてしまう。

では、どのようにして私達は認識が可能になっているのだろうか。たとえば生まれつきそうした認識能力が備わっていると考える人達もいれば、個人的な経験によって身につけると考える人達もいれば、社会的に身につけると考える人達もいる。もちろん哲学的なアプローチだけではなく、遺伝などの生物学的なアプローチ、今回扱う社会学的なアプローチも存在する。

グレゴリー・ベイトソンによると認識論は「個々の生物または生物の集合体がいかにしてものごとを知るのか、考えるのか、決めるのかを考察するのか」という科学的な面と「知る過程、考える過程、決める過程に必然的な限界その他の特徴を考察する」という哲学的な側面にわけられるという。

たとえば哲学的な側面ではこれから扱うように、カントなどが挙げられるだろう。たとえばカントは理性によって認識できない種類のものがあることを主張している。これは「限界」に関わるものである。

「科学の一支流と哲学の一支流が合流したもの。個々の生物または生物の集合体がいかにしてものごとを知るのか、考えるのか、決めるのかを考察するのが、その科学的な面。知る過程、考える過程、決める過程に必然的な限界その他の特徴を考察するのが、その哲学的な側面。」

グレゴリー・ベイトソン『精神と自然』,309p

【2】デカルトにおける認識論

デカルトの近世合理論、二元論、心身二元論とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

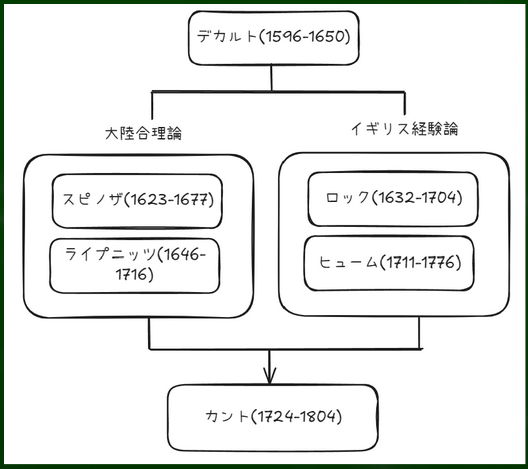

認識論の源流は古代ギリシャのプラトンやアリストテレス、あるいはそれ以前まで遡って考えることもできるかもしれないが、今回はデカルトを起点に考えていく。

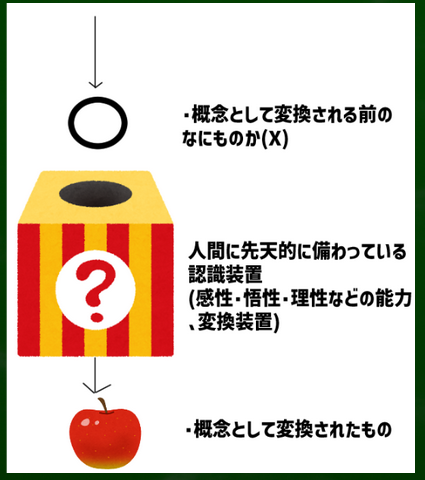

ざっと図で整理するとこのようになる。

カントの後はニーチェやヘーゲル、フッサールなどさまざまな人物が登場しているが今回は扱わない。

(近世)合理論:感覚的、経験的、偶然的なものを排し、理性的なもの、明晰判明なものを基盤として物事を知ろうとする立場のこと。

つまり理性によって世界を認識しようとする立場である。大陸合理論につながっていく立場である。

二元論:一般に、世界や存在を二つの基本的な要素や原理に分けて説明する考え方のこと。

デカルトでは主に主体と客体の分離、精神と身体(物)、対象と施工者、見るものと見られるもの、自己と自然を明確に区別して、切り離して考える思想のこと。

心身二元論(物心二元論):精神と身体(物体)は別の存在であるという主張。

デカルトの主な考え方、論理構成、神について

(1)精神の本質は「思考」にあり、具体的には認識、意思、感覚、感情、欲望などであるとデカルトは考える。

身体(物体)の本質は「空間的広がり(延長)」であり、具体的には形状、大きさ、重さ、運動である。

(2)世界は「精神」と「物体」によって成立し、またお互いに共通性のない、明確に区別される実体であると考えられている。

(3)ではなぜ、人は自分の身体を動かしたりできるのか。身体が疲れていると気持ちも落ち込むのか。こうした「精神」と「物体」の関係を扱う問題がいわゆる「主客、あるいは物心一致問題」である。

(4)デカルトは「精神」と「身体」をつなぐものとして「松果体」をもちだしている。この松果体は脳の視床下部にあるといわれている。脳の一部なので、身体の一部が精神と身体をつなぐ役割を担っているというわけになる。この松果体を通じて、精神と身体が一致するのであり、それゆえに身体の影響は精神に影響を与えると説明したのである。

(5)「主体と客体がなぜ一致するのかと言う問題(主客一致問題)」に関して、デカルトは「神」をもちだしたという。「我思う、ゆえに我あり」の時点では「疑っている私や騙されている私」がここにいるということを確信できた。

しかし、「私以外」について確信する方法をデカルトは上手く説明できなかったという。それゆえに、「私以外」、たとえば目の前の物や、私の身体、松果体が本当に実在するかどうかは疑ったままになる。1+1=2であるとどうしていえるのか、目の前に石が存在しているとどうしていえるのか、本当は全部夢や幻なのではないか、と疑うことができる。逆に言えば疑っている私がいることしか確信できない。

そこで、神を持ち出すことで、「神が私を騙すことはない、私の理性や認識能力をいい加減なものとしてつくらない」という理由で「私以外のもの」とそれに対する「私の認識」を一致させようとしたのである。

これが主客一致問題のデカルト的解決である。「そもそも神がなぜ存在しているとわかるのか」という疑いについては、「神の存在証明」で回答するということになるのだろう。

主体は客体を認識するのであり、そもそも主体と客体は明確に区別され、異なる実体であるというのがデカルトの二元論であった。

しかし主体と客体の相互作用の説明が脳の松果体という非実証的な曖昧なものであったり、主体と客体の一致が「神の存在」で裏付けられていることに、またその神の存在証明方法にも問題が生じていることが後世では批判される。

大陸合理論とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

大陸合理論:人間に備わった(先天的な)理性を最も重視する立場。デカルト、スピノザ、ライプニッツなどが代表的人物。思考法は「演繹法」である。

経験的事実は、その背後にあるメカニズムが生みだした結果に過ぎないので軽視され、人間は(先天的にそなわっている)理性を手がかりにしてその表面的な経験の背後にあるメカニズム(法則、理論など)を知ることができるという立場。イギリスの経験主義と対照的な立場であるとされている。

デカルトは人間に先天的にそなわっている「理性」によって合理的なものを明らかにする事ができると考え、その根拠を「神の存在」に求めている。

では、デカルトのすぐ後に登場したスピノザはどのように根拠づけたのだろうか。

【3】スピノザにおける認識論

汎神論とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

汎神論(はんしんろん):物体(客体)も精神(主体)も、世界のあらゆる物は神のもつ性質の現れだと考える立場のこと。スピノザの考え。

神が自然を創造したのではなく、神が自然なのである。

二元論ではなく、一元論

ここで重要なのは、デカルトのように主体と客体を二元論的に考えるのではなく、一元論的に考えている点である。両者は異なる存在なのではなく、同じ存在の異なる現れであるという立場である。また、「客観的世界はどうなっているか」について重視する立場であり、「主観的な現れ」が軽視されている立場であると言える。

たとえばライプニッツ(1646-1716)の場合は人間の自由意志はないものとされている(神の考え、計画通りに動かされているに過ぎない)。スピノザも同様に、我々は「投げられた小石」であり、世界は必然の法則(自然法則)によって動いており、自由意志がないものと考えた。

なぜ主体と客体が一致するのか

主体と客体、精神と自然の相互作用や一致が可能なのは「松果体」という謎の媒介物があるからだ、とデカルトのように曖昧に根拠付けるのではなく、はっきりと「精神と自然はどちらも神であるから」と根拠づけたのである。

しかし、では神(自然)とはなにか、存在をいかにして説明できるのか、という問題は残るだろう。スピノザは幾何学的にこうした問題を検討しているらしい。理性も神が与えたものであるからそうしたものがわかるというデカルトに共通する態度がみえてくる。

このように考えると構造の変換として各要素が存在する発想と類似するものがありそうだ。とはいえ実証性が乏しいと、科学的には単なる流出論(すべての存在や現象は根源的な唯一の存在=原理から段階的に流出して生じるという立場)になりかねない。

ライプニッツの場合は一元論ではなく多元論ではあるが、やはり神がもちだされている(神の予定調和)。

スピノザのこうした考えを今回は深く扱えない。しかし神が創造主のような人格的存在ではなく、すべてのものの存在の土台であると考えられている点は重要になる。心や肉体、動物や小石、ありとあらゆるものが世界そのものの変換にすぎない。

神概念(「神すなわち自然,Deus sive Natura」)を超自然的、超越的なものではなく、内在的に、そして体系的、科学的(システム的)に定義づけることができればベイトソンの話とも通底するものがあるといえる(最後のコラムで扱う)。

【4】ロック、ヒュームにおける認識論

イギリス経験論とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

イギリス経験論:知識はすべて五感(聴覚、視覚、触覚、味覚、嗅覚)を通じて得た経験によるもので、生まれ持った知識や観念は存在しないという考え方。

フランシス・ベーコン(1561-1626)、ジョージ・バークリー(1685-1753)、ロック、ヒュームなどが代表的人物。

ジョン・ロックにおけるタブラ・ラサとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

タブラ・ラサ:ラテン語で「何も書かれていない書板(タブレット)」という意味。いわゆる「白紙」である。

人間は生まれつき観念を持っているのではなく、経験によって白紙の紙に書き込まれ、知識や観念になっていくとロックは考えた。つまり、「経験があってはじめて認識が可能になる」という考え方である。そして経験より理性が先んじるのではないという点がポイントである。

ジョン・ロックにおける「経験」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

(ロックにおける)経験:外的感覚と内的感覚から成り立つ現象のこと。外的感覚とは五感によって外界から得られる感覚的印象であり(冷たいなど)、内的感覚とは自らの精神活動を対象とした感覚である(考える、欲するなど)。外的感覚のみでは概念が形成されていない。

観念(心に生じるすべての内容)はこの経験に起源をもつという。それゆえに生得的観念は否定される。たとえばデカルトは神や完全性という観念は理性によって発見するものであり、人間が生み出すものではない、経験によって得られるものではないとしている。

ロックは経験に起源をもつ単純な観念がさらに他の観念と組み合わさって複雑な観念が生まれるという。たとえば外的感覚を受け取った精神が内的感覚を通して概念を生じさせ、さらにその概念を複雑に組み合わせて複雑な観念を生じさせていくのである。

観念と観念を生じさせる能力の違い

タブラ・ラサとは「生まれたときに観念がまったく存在しない」という意味であり、「観念を生じさせる内的感覚や外的感覚が備わっていない」という意味ではない。

また、内的感覚だけではいわば概念を伴わない「体験」であり、経験と区別されるだろう(追記:ロック自身が厳格に区別しているわけではない)。

単純な能力(外的感覚と内的感覚)は先天的であり、具体的な観念は後天的であると解釈することができる。もっとも、悟性や理性という能力が先天的な能力であるといった分析がなされているわけではない。より複雑な能力は経験の中で身につけるものだとされていると解釈することができる。

観念は能力の結果、産物である。たとえ赤ん坊が概念を生み出す能力である感覚を有していたとしても、牢屋で食べ物のみを自動的に与えられて育ったケースでは経験が著しく乏しい。カントにおける理性や悟性といった能力が発現するか。この赤ん坊にいったいどんな複雑な観念が得られるというのだろうか。

ロックにおける第一次性質と第二次性質とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

ロックは第一次性質と第二次性質を明確に区別している。これは「事実」と「価値」としても捉えることができる。

第一次性質:客観的な事実につながるような認識を生み出す性質。例:「大きさ」や「長さ」など。

第二次性質:人の感覚から生じる性質。例:「赤さ」や「暖かさ」など。

いずれにせよ我々は観念のみを認識することが可能であり、その起源は経験のみにあるというのがロックの主張であるといえる。

観念を生み出した、「非観念的ななにものか」があるのではないか、と遡及して考えることもできる。しかし結局のところ「なにものか」がわれわれに(たとえば原子のようなかたちで)認識できたとしたらそれはすでに「観念」として捉えられてしまっている。こうした物自体、我々の観念の素材そのものに到達することが可能かどうかをより精緻に考えたのがカントであった(そしてそれをもっと根源的に考えたのがフッサールでもある)。

第一次性質は人間の五感に関係なくそのものにそなわっている性質とされ、第二次性質は人間の五感によってのみ捉えられる性質とされている。例えばリンゴの大きさは第一次性質だが、リンゴの色や手触りは第二次性質であり、それ自体としては実在しないことになる(観念的に実在する)。他の動物からすれば違った色や手触りになりうることを想像すればわかりやすい。

哲学者のホワイトヘッドはこうした自然についての性質を二つに分けて考える状態を「自然の二元分裂」と表現している。

ロックによる「客観的世界」の素朴な前提の問題点

ここで重要なポイントは、ロックが「客観的世界」を実在すると考えていた点である。つまり、精神(私)の外部に自然(私以外のなにものか)が存在していることを(素朴に)認めている。人間(私)の精神(心)に観念が生じるためにはその「原因」が必要となり、そのために人間の精神の「外部」にある物体や第一次性質が要請されるという論理である。

しかし、観念が生じているからといって精神の外部に自然が、主体の外部に客体が、私の外部に他者が実在していると証明されたことにはならないという問題がある。素朴な前提となってしまっているという点でカントとの違いがある(認識するものとしては不可知である)。こうした観念論や唯物論の問題は現代でも完全には解決されておらず、それらを考えること自体、主客一致の問い自体がナンセンスという消極的な方法がとられることがある(フッサール)。

ジョージ・バークリーにおける認識論

心の外部に何かが存在することは証明できない

一方、バークリーはその点で徹底しており、「心の外部に何かが存在することは証明できない」と考えている。

ロックのような第一次性質、たとえばリンゴの大きさや形は(知覚、五感と無関係に)客観的に存在しているかどうか分からないのであり、それらも単なる主観(知覚)の現れにすぎない、つまり観念にすぎないということになる。こうした主張は「存在することは、知覚されることである」という言葉で知られている。

先程のロックの第一次性質(大きさや重さ)は、第二次性質(触る、見ることから生じる観念)があってはじめて成り立つのであり、第一次性質は第二次性質に依存するのである。とはいえ、バークリーは、思考や知覚をしている「私(主体)」は存在していると見なしている。

バークリーの意見を極端に言えば、世界はそれぞれの個人の意識の中だけにあるということになるのだろう。映画の「マトリックス」*のようなバーチャル世界を思い出してしまう(ただし、映画では意識の外部が存在する)。※「マトリックス」は、仮想現実に閉じ込められた人々が、支配する機械から解放されるために戦う姿を描いたSF映画のこと。

神がいるから主客は一致する

一方、バークリーは誰も知覚していなくてもある物が存在できるとも考えている。なぜならば、「神が見ているから」だという。

つまり心の外部になにものかが実在しているかどうかを人間は証明できないが、神の助けによって可能となるということだろう。「神」を持ち出す点でデカルトやスピノザなどとも重なってくる(それぞれ違った神が思い浮かべられているのだろうが)。

デイヴィッド・ヒュームにおける認識論

ヒュームにおける「懐疑論」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

(ヒュームの)懐疑論:感覚以外のすべてを疑うヒュームの立場のこと。

ロックが前提としていた「客観的世界」、そしてバークリーが前提としていた「私」などをヒュームは疑っている。それらの実在はあくまでも仮説にすぎず、証明できないものであり、我々が信じている観念にすぎないと考えられている。また、「神」の実在も証明できないとして否定されている。実在しているのは「感覚」のみである。

たとえば「目の前にリンゴがある」と私が認識したとする。ヒュームからすれば、目を閉じる時刻T1と目を開けた時刻T2の前後で、目の前の知覚的表象が「似ている」からという理由で信じられているだけだというわけになる。

つまり、「習慣から生じた信念」にすぎないというわけである。本当はハリボテかもしれないし、デジタル画像であるかも知れないし、幻想かもしれないし、夢かもしれない。しかし表象が時間を通して連続している(ように見える)ので、実在すると我々は習慣によって信じているのである。

「因果関係」も、「わたし」も、習慣によって存在が信じられているに過ぎない

「炎に触れたら熱い」といったような「因果関係」も同様である。炎に対する観念が生じた時刻T1と、炎に触れて熱いと感じた時刻T2があまりにも空間的・時間的に近いため、それらの関連性(因果関係)を信じているに過ぎないという。

また、「因果関係や物がある」と認識している「(まとまった実体である)私」が存在するというのも思い込みであり、習慣によるものだという。ヒュームの言葉では「人間とは知覚の束」であり、今の瞬間の感覚のみが集まったものにすぎず、過去、現在、未来がまとまって私という総体が実在しているわけではない。

大陸合理論の立場によれば、神によって人間の理性が先天的に保証され、人間の「客観的な認識」が可能になるとされていた。

しかしイギリス経験論、とりわけヒュームによって、神も否定され、先天的な理性も否定され、確かなものは「感覚の束にすぎない人間の感覚の実在」のみになってしまった。そうなってしまっては「客観的な認識」を期待することは難しい。では、人間は客観的な認識は不可能であり、主観的で感覚的で、曖昧で偶然的な認識しかできないのだろうか。そうした問題に対して取り組んだのがこのあと扱うイマニュエル・カントである。

イマニュエル・カントにおける認識論とは

【1】わたしは何を知る(認識する)ことができるのか(理論理性)

デュルケムの認識論を深く理解するためには、まずはカントの認識論を理解している必要があると考える。今回は雀部幸隆さんの解説を参考にしてカントを理解していく。

哲学の3つのシンプルな課題

カントは哲学の課題を以下の3つにまとめている。

- 【問い1】わたしは何を知ることができるのか

- 【問い2】わたしは何をなすべきであるか

- 【問い3】わたしは何を望むことができるか

それぞれ『純粋理性批判』、『実践理性批判』、『判断力批判』という著作で扱われている。なお、ここでいう「批判」とは単なる否定のことではなく、「見直すこと」を意味する。まずは基礎用語を抑えていこう。

「さて、まずカントは、『純粋理性批判』のなかで、みずからの哲学の課題を次のように要約している。(一)、わたしは何を知ることができるのか。(二)、わたしは何をなすべきであるか。(三)、わたしは何を望む(願う)ことができるか。これは実に平明かつ根源的な問題提起といわなくてはならない。哲学などあまり信用しなかったトルストイがカントには敬意を表したのも、なるほどうなずける。」

雀部幸隆『知と意味の位相』,42p

「物自体」、「現象」、「理論理性」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

物自体:「対象そのもの」、「主観の外側にある客観的世界それ自体」のこと。物自体の世界を叡智界という。

現象:人間の認識を通して現れた対象のこと。現象の世界を現象界という。

理論理性:事実や世界のあり方を探求する能力のことであり、その対象は認識、自然法則、存在の真理などである。

理性は、理論理性と実践理性に区別される。このうち実践理性は、道徳や行為の原理を探求するものであり、その対象には道徳法則などが含まれる。理性は悟性を前提とし、悟性は感性を前提とし、その全体が認識の能力=認識の枠組みであるとされる(後で扱う)。

例えば「目の前に赤いりんごがある」と私は認識できる。しかし他の人は「オレンジ色のリンゴ」と認識するかもしれないし、「蝋でつくられた置物」と認識するかもしれない。

仮に認識される前のなにものかを「X(物自体)」とすると、われわれはXそのものを認識しているわけでなく、XをAとして解釈したり 、Bとして解釈しているにすぎない。つまり、Xを直接的に認識しているのではなく、Aを認識しているのであり、Aが実在すると認識しているのである。外せない色のついたサングラスをずっとかけてわれわれはXと接しているのであり、常に赤いものや緑色のものとしてしか見ることができず、ほんとうは何色をしているのか、あるいはどんな形かすらわからない。

このように考えていくと、リンゴと解釈される前のX、木と解釈される前のXといったようにあらゆるXは「物自体」であり、我々が主観の外へ出ることができないかぎり、認識することはできない。プラトンがいったようなイデア的な「三角形そのもの」のようなものだけではなく、ありとあらゆるものが「物自体」であるといえるのである(ただし、プラトンはイデアを理性によって認識可能だと考えていた。プラトンにとってイデア的なものは人間の思考に関わらず不変的である)。

世界とはなにか、私とはなにか、神とはなにか、眼の前にある「それ」はなにかといったあらゆる「存在そのもの」を知ることはできない。私にとっての世界、私にとってのそれというように、「私への現れ」としてのみ知ることができる。我々は主観の外へ理論理性によって出ることはできないとカントは主張する(では、実践理性によっては可能なのか、という点が問題となってくるわけである)。

「(一)われわれは存在そのものを理知の力によって捉えることができない。われわれの知りうる事柄は、存在のわれわれにたいする現れにすぎない。これがいわゆる物自体と現象との区別であるが、カントは両者を峻別し、物自体をわれわれの認識能力の圏外においた。」

「物自体とは存在の実相、存在の究極にあるもの、究極の意味である。前章で触れた《わたしとは何か》《世界とは何か》というトルストイのあの問いは、カント的にいえば物自体への問いである。」

雀部幸隆『知と意味の位相』,43p

「だから《私とは何か》《世界とは何か》《私は何のために》と問うてみたとしても、”理論的な”解答は決して得られはしない。それは《絶対》への問いなのである。カントによれば、”理論理性”は絶対の世界を把握することができず、相対的な世界、経験的世界を認識できるにすぎない。そうした経験界、現象界にとどまるかぎり、人間の知性は有効で立派な働きをすることができるけれども、現象界を一歩踏み越えて絶対の世界へ飛び込んだとたん、”理論理性”は解きがたいディレンマにおちいり、五里霧中に迷い込む。だから人間は認識する者としてはよろしく経験界にふみとどまるべきである。それでも課題は無(際)限にあるのだから。これが第一の問いにたいするカントの結論であった。」

雀部幸隆『知と意味の位相』,44p

【問い1】「わたしは何を知ることができるのか」への解答

【回答】わたしは「現象」を知ることができるが、「物自体」を知ることはできない。両者は厳密に区別されるものであり、人間は理論理性を用いて物自体を認識することは不可能である。

カントにおいて客観的認識(客観性)は可能か?物自体の認識との区別とは?

カントは「客観的世界それ自体(物自体)」を認識することは不可能であると主張するが、だからといって、「客観的認識(客観性)」が不可能だと主張しているわけではない。

なぜなら、人間にはそれぞれ同じようなカテゴリー(概念の認識枠組み)が生得的に備わっているからであり、主観の現れにすぎない世界(現象界)であっても他者と共通了解できるからである。

100%の客観性というより、蓋然性(確からしさ)が高い、一致の可能性の程度が高いというイメージである。絶対的な客観性を要求するものではなく、相互に確認できる認識の一致の可能性の高さを指す。

フッサールの「間主観性」とも関連している考え方なのかもしれないが、カントは先天的な共通性(カテゴリー)を根拠としているのに対して、フッサールは後天的な感覚による共通性を根拠にしていると解釈することができる。

たとえば目の前に石があるという場合、石がないと言い切る人はほとんどいないだろう。時間や空間のカテゴリーを(先天的に)共有しているからである(カテゴリーについては後述)。

どんな色か、どんな材質か、どんな印象を受けるか、どんな名前かなどの表象(概念内容)はそれぞれ諸個人で違うかも知れないが、「それがある」ことはほとんどの人が解釈し、認めるだろう。

「カントの言い分では、客観的世界それ自体は認識できなくても、主観に現れた世界には、他者と共通了解できる(認め合える)秩序が存在する。それは誰もが認める秩序なので、『客観性がある』と言えるのだ」

「要するに、客観的な世界それ自体は『想い描かれただけの世界』(仮想界)で認識不可能だが、『主観に現れた世界』(現象界)は認識できるし、しかもそこに現れた秩序は他者と共有できる。このことが、自然科学の客観性を支えているのである。」「ほんとうにわかる哲学」,79p

カントにおけるコペルニクス的転回とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

よく知られた言葉として、「コペルニクス的転回*という言葉がある。

(カントにおける)コペルニクス的転回:われわれの認識が対象に従うのではなく、対象がわれわれの認識に従わなければいけないという転回のこと。認識論的転回とも呼ばれる。

※天文学者のコペルニクスが、従来の天動説を地動説へと覆したことから(太陽ではなく地球が動いている)、比喩的に「視点を変えて物事の本質を捉える転換」という意味で用いられるようになった。

たとえば法則を自然から汲み取るのではなく、我々が自然に法則を指定するのである。重力などの法則は我々が自然に対して指定したもの、創り出したものであり、自然をただ写し取ったものではない。

「物がわれわれの対象となったとき、対象はすでにしてわれわれの所産だ」ということになる。もっとも、素材を我々が生み出しているわけではないが(素材そのもの、物自体が存在するかどうかは理論理性ではわからないのだが、どうやらあるとしか信じようがないようなもの)、存在の形式は我々の与えたものである。また、このような形式は「われわれにとってしか意味を持たない」ものである。

「いずれにしても、ここで重要なことは、われわれ人間が時間と空間、因果性などといった感性・悟性の先天的形式でもって物を捉え、その情報を整理加工するものとしてカントが考えていることである。かれによれば、『われわれの認識がすべて対象に従わねばならない』の”ではなく”、『対象がわれわれの認識に従わなければならない』のである。また、『悟性はその(アプリオリな)法則を自然から汲み取るのではなく、自然に対して法則を指定するのである』。」

「もちろん、われわれは対象を質量的に素材の面で産み出すわけではない。質量=原材料は――自然によってか神によってか――あくまでも与えられている。だが、素材のとる形式は、われわれの与えたものである。」

雀部幸隆『知と意味の位相』,44p

【2】わたしは何をなす(行為する)べきであるか(実践理性)

【問い2】「わたしは何をなすべきであるか」への回答

【回答】「(頭の中だけで)認識する者」から、「行為(実践)する者」への転換をするべきである。別の言い方で言えば、「理論理性」から「実践理性」へ転換するべきである。

行為=実践するものに対して物自体の世界は開かれているか?

第一の問いの回答からわかるように、「認識するもの」に対して「物自体」の世界は閉ざされている。つまり、理論理性によって認識することは不可能であると断言されている。

しかし、「行為(実践)するもの」に対して「物自体の世界」が開かれているとはどういうことか。ここが理解しにくい。まずは「行為」とはそもそもなにかを理解する必要がある。「開かれている」という意味合いは第三の問いと関わるものである。

「(二)それでは、絶対の世界、物自体の世界は、いかにしても人間にとっては閉ざされたままの世界であるかといえば、そうではないとカントはいう。その世界は行為する者としての人間には開かれる可能性がある。もちろんその行為がどんな行為であってもいいわけではない。端的にいって、義務としての生を生きぬくこと、しかも義務それ自体のために生きぬくこと、これがそのいうこところの行為である。」

「義務としての生を生きる者、しかも義務を義務自体のために遂行する者は、神の前に立つことができる、つまり絶対の世界、永遠の世界をかいま見ることができる、つまり絶対の世界、永遠の世界をかいま見ることができる。」

「認識する者から行為する者への、観る者から働くものへの立場の転換によって、人は時空の制限と因果的必然性による制約といった経験界の約束事から解放されることができる、つまり自由になることができるのである(実践理性優位の思想)。」

雀部幸隆『知と意味の位相』,44p

カントにおける「行為」や「定言命法」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

(カントにおける)行為(実践):義務としての生を生き抜くこと。端的に言えば定言命法に沿って行為すること。

定言命法:人間の行動が自分勝手なものではなく、誰もが従うべきであるような、世の中全体に調和をもたらすような行動の規準(普遍的立法)のこと。「汝の意思の格率が、常に同時に普遍的立法の原理として妥当しうるように行為せよ」という言葉で知られている。

カントは、具体的な社会が示す道徳的な行為を模倣するべきだとは考えていない(経験則や法律は定言命法ではない)。しかし、すべての具体的な道徳的行為が先天的に決定されているわけでもない(たとえば物を盗んではいけないという経験則や法がいついかなるときも定言命法であるというようには解釈しない)。

善悪を判断する能力は先天的に備わっているが(心がそれを正しいと言っている、というように非常に抽象的なかたちで)、定言命法は抽象的な規準であり、具体的な道徳的判断には社会的状況や経験が関わる。

したがって、先天的な理性と後天的な経験が結びついて定言命法にそった行為が実現されるといえる。とはいえ、道徳律(定言命法)自体は先天的であり、不変的で、後天的に変わることはないという点に注意する必要がある。

「……『汝の意思の格率が、常に同時に普遍的立法の原理として妥当しうるように行為せよ』というものだ。要するに、あなたの行動が自分勝手なものではなく、誰もが従うべきであるような、世の中全体に調和をもたらすような行動の規準(普遍的立法)に適っていれば、それが『善きおこない』なのである。」,

「本当にわかる哲学」85p

定言命法にそった行為は我々にとってどんな「意義」が、「価値」があるのか。「幸福」をそれはもたらすか。

「(定言命法にそった)行為をするべきである」とカントは言うが、われわれにとってそれがどんな「意義」をもつのだろうか。「物自体」に開かれる可能性があるといわれても、そもそもなぜ「物自体」に接近する必要があるのだろうか。なぜカント的な意味における「自由」が尊いのだろうか。

生きていくために必要だからとか、お金儲けになるからとか、幸せになることができるからとか、そうした「利益」のために行為をするべきなのだろうか。伝統的には「神様がそういっているから」とか、現代的には「社会秩序の維持のため」といった言い方をするのかもしれない。この問いの回答が、3つ目の問いにかかわっている。

【3】わたしは何を望む(要請する)ことができるか(道徳形而上学)

【問い3】:「わたしは何を望む(願う)ことができるか」に対する回答

【回答】実践理性の要請として、「物自体の世界」が存在することを望むことが可能になる。「物自体の世界」があるべきであり、あらなければならないと「信じる」ことが可能になる。神や魂だけではなく、自由もまた物自体であり、それらは実践理性の要請として「なければ困る」とされるものである。

「物自体」や「定言命法にそった行為による幸福」が実践理性を通して「要請」されるとはどういう論理か

さて、このあたりの議論はどこか神秘的で、悪く言えば胡散臭い感じが漂っている。論理をたどっていこう。

(1)善い行為(定言命法にそって行為すること)をしていくことは簡単なことではない。また、報われないことが多い。現世的な「利益」は乏しい。

たとえば嘘をつかなければ殺されるという事態のときに、「それでもやはり嘘をつくべきではない」という良心が生じているならば、それに従うことが善い行為であり、義務としての生を生きるということであり、またそうして善い行為を選択することが「自由」であると仮定する。カントはこのような究極的な状況でこそ、真の実践が可能になる状況だと考えている。

しかし「福徳一致」するところはすくないという。たしかに徳(義務)のために生きていたとしても、幸福と合致するとは限らない。嘘をつかなかった結果死んだ場合、その死は幸福とはいい難いのではないだろうか。

「善人かならずしも報われず悪人かならずしも滅びずが世のならいである」ともいう。

(2)しかし、善い行為をする人間は当然幸福に値するはずである。値するべきならば、そのような仕組みがなければならないとカントはいう。

とはいえ、この地上においてはそのような仕組みを期待できない。したがって、地上以外において、つまり、現象界ではなく物自体の世界において、叡智界において、したがって神がいる世界において人間は報われるはずであると考えるしかない。このようにして「物自体の世界」が要請されるわけである。

これは物自体の世界や神の実在性が実証、証明されたということではない。物自体(神、自由、私、世界、霊魂などなど)がないと、納得がいかない、あるはずである、あってもらわなければ困るという、「要請」の問題である。

このような立場に基づく神学を「道徳神学」という。『理論理性批判』ではデカルト的な考えが徹底的に批判されるが、道徳神学においてはデカルト的な考えにアプローチは違う(理論的証明ではなく道徳的要請である)とはいえ近づいた感じがある。「結局は神か」といった感じがある。

しかし(キリスト教やイスラム教などの)具体的な既存の宗教の神というより、全能の抽象的な存在としての神といったようなニュアンスが強いのだろう。どんなにカントの語りにキリスト教感があってもである(たとえばモーセの十戒などが定言命法の実例として考えられているニュアンスがある)。

必ずしも人格神である必要はない。善い行為をするものが報われる「彼岸のメカニズム」があればいいのである。彼岸のメカニズムを「此岸のメカニズム」へ、つまり超越から内在へと戻すアプローチがあれば、神学ではなく科学において要請を考えることができるのかもしれない。このことについては最後のコラムで扱うが、ポイントはおそらく「報われる単位」の問題であると考える。

「(三)しかしながら、義務としての生を生きぬくなどということは生やさしい事柄ではない。そのうえ、そんなことを敢えてしようとする者は、当然憂き目を見る覚悟をしなくてはならない。有徳であることが幸福であること、つまり徳福の合致は誰しもの願うことであるけれども、そんなに善いこと――これをカントは『最高善』とよぶ――がこの地上で日の目を見ることがあるなどと、人は期待すべきではない。善人かならずしも報われれず悪人かならずしも滅びずが世のならいである。」

「とはいえ、徳を実践躬行する者は当然幸福にあたいする”はず”である。が、あたいするべきであるのなら、実際にあたいするように按配されていなくてはならぬ。では、だれが、いつ、どこで、それを按配してくれうのか。いうまでもなく神が来たるべき世界において、と考える以外にない。」

「”とするならば、”神というものは”在る”。また人の魂は不死である。そして最高善はかならず成就する。この世界(経験的世界)をどれほど眼を凝らし(天体望遠鏡を使って)、耳を澄ませて(レーダー装置を使って)観察しても、神を観る(認識する)ことは絶対にできない。だから福音記者ヨハネもいうのである、『いまだ神を見し者あらず』と。しかし、ひとたび人が観る者から働く」者への視座の転回をなしとげるや、実践理性の”要請”として、神が見えてくるはずである(道徳神学の立場)。」

雀部幸隆『知と意味の位相』,45p

【4】カントにおける「カテゴリー(範疇)」とはなにか

カントにおける認識装置とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

カテゴリーの話もわかりにくい。まずは「認識装置」と「カテゴリー」の概念が異なることを理解することから始める。

認識装置(認識枠組み、認識のインデックス、認識の準拠フレーム):人間が世界を認識する仕組みのこと。情報を整理し、秩序付ける仕組みのこと。感性、悟性、理性の3つの形式から構成されている。

認識装置は感性、悟性、理性の3つの形式から構成されている。

物そのものに備わる属性ではなく、「我々が与える属性や形式であり、構え」である。これらの能力をもっていない動物からすれば、違った対象が構成されるということになる。

追記:たとえば「感性」のみをもった動物がいると考えることができる。感性すらもたない動物というのは考えにくいのかもしれない。とはいえ、感性と言ってもその能力には幅があり、ある能力が欠けている動物や、ある能力だけが優れている動物など、さまざまな種類を考えることができる。たとえばモグラの視覚の能力はほとんど退化している。

この形式、いわば入れ物に素材(それ自体は認識することができない、感覚的要素のようなもの)が入り、観念に変換されるというわけである。

「ところで、このインデックスないし準拠フレームのことをカントは先天的形式とよんでいるが、その先天的形式は直観の形式と悟性の形式とに分かれる。われわれは物からのインフォメーションを感性で受け止め、悟性で整理する。が、その感性レベルですでに、われわれ側の自発性が働く。われわれが物を知覚するとき、かならず『いつ』『どこで』の形式でそれを捉える。その『いつ』『どこ』、つまり時間と空間とは、カントにあっては、ふつう漠然と考えられているように、物(存在)そのものに備わる属性ではなく、われわれに超越した客観的実在ではない。むしろそれは、われわれ一切の経験が成り立つための、われわれの側での構えであり、主観の直観形式である。カントはそれを時間と空間の『先天的観念性』とよぶ。」

雀部幸隆『知と意味の位相』,50p

カントにおけるカテゴリーとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

カテゴリー(範疇):認識の根本形式として人が従わなければならない最も一般的な概念枠組みのこと。

古代ギリシャのアリストテレスが最初に提唱したといわれている(実体、量、性質、関係、場所、時間、位置、状態、能動、所動)。カントにおいては狭義に、悟性における4綱12種のカテゴリーを意味する(細かい分類は下の図の通り)。たとえば因果関係に類する概念を取り入れる枠組み、装置、箱のようなものが先天的に備わっているというわけである。

| グループ | カテゴリー(範疇) | 役割 |

|---|---|---|

| 量 | 単一性(一つ) | 物を1つの存在として把握する |

| 多数性(複数) | 複数のものとして数える | |

| 全体性(全体) | 全体として把握する | |

| 質 | 実在性(存在) | ある・ないを判断する |

| 否定性(不存在) | 存在の否定 | |

| 限定性(制限) | 存在を部分的に認める | |

| 関係 | 実体・属性(物とその性質) | 物と性質の関係を考える |

| 因果性(原因と結果) | 物事の因果関係を考える | |

| 共同性(相互作用) | 相互の関係を考える | |

| 様態 | 可能性(できるかどうか) | 物事の可能性を判断する |

| 実在性(現実かどうか) | 物事が現実か仮想か判断する | |

| 必然性(必ずそうかどうか) | 必然的か偶然かを判断する |

「さて、時空形式のもとに捉えられた知性は悟性へもたらせ、思考によって統一される。悟性もまた、感性における時間と空間とに対応する先天的形式、つまり思考の基本的枠組みをそなえている。これがカントのいうカテゴリー(範疇)である。」

「われわれが思考するとき、われわれは、《ある物はかくかくしかじかである》とか《しかじかではない》とか《しかじかだろう》とか、一定の判断の形式で物を考えている。」

「その判断にはいくつかのタイプがあり、そのタイプを反省すると、われわれが物を考えるさいの根本的な概念枠組み(カテゴリー)が浮かび上がってくるはずである。カントは、それを各々三つの分肢からなる以下の四大綱目に整理した。(一)、単一性・複数性・総体性といった量のカテゴリー。(二)、実在性・否定性・制限性といった質のカテゴリー。(三)、実体性・因果性・相互性といった関係のカテゴリー。(四)、可能異性・現実性・必然性といった様態のカテゴリー。」

雀部幸隆『知と意味の位相』,53p

カントにおける認識装置とカテゴリーの違いとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

要するに、認識装置には3つの生まれながらに備わっている形式(概念だけではなく感性のための枠組みもある)があり、そのうちのひとつの先天的形式である「悟性」の中に12個の細かいカテゴリー(概念のための枠組み)がある。

認識装置は「そもそもの認識を成り立たせるための形式」であり、カテゴリーは「認識するための具体的な概念的枠組み」という違いで分けることができるのかもしれない。カテゴリーの1つ、たとえば「多数性」が欠けたところで認識自体が不可能になるわけではない。しかし、認識装置のひとつである「感性」が欠けると認識自体が不可能になってしまう。したがって、認識装置とカテゴリーは重なり合うものもあるが分けて考えたほうがいいということになる。

「カントはこの人間の認識装置を『感性』、『悟性』、『理性』に分けている。まず、『感性』は空間と時間という枠組みを世界に与えるもので、これがあるからこそ、私たちは『ここ』と『あそこ』を空間的に分け、『いま』と『さっき』を時間的に分けることができる。」

「次に時間・空間的に位置づけられた対象を秩序付け、何らかの判断をもたらすのが『悟性』である。悟性には判断の規準となるカテゴリー(量・質・関係・様相の4つがある)がそなわっており、これによって認識対象は整理され、どのような状態にあるのか判断することができる。」

「本当にわかる哲学」,80p

カントにおける感性、悟性、理性とはなにか

感性:時間と空間という枠組みを世界に与えるもの。時間と空間はあらゆる経験の根底であり、「純粋直観」とも呼ばれる。

悟性:時間と空間に位置づけられた対象を秩序付けて、何らかの判断をもたらすもの。思考する能力のこと。質、量、関係、様相の4つが基準となる。

理性:推論する能力のこと。概念よりも観念に強く関わる能力である(後述)。

「カントはこの人間の認識装置を『感性』、『悟性』、『理性』に分けている。まず、『感性』は空間と時間という枠組みを世界に与えるもので、これがあるからこそ、私たちは『ここ』と『あそこ』を空間的に分け、『いま』と『さっき』を時間的に分けることができる。」

「本当にわかる哲学」,80p

「次に時間・空間的に位置づけられた対象を秩序付け、何らかの判断をもたらすのが『悟性』である。悟性には判断の規準となるカテゴリー(量・質・関係・様相の4つがある)がそなわっており、これによって認識対象は整理され、どのような状態にあるのか判断することができる。」

「本当にわかる哲学」,80p

「では、なぜこうした問いが生まれたのかと言えば、カントによれば、それは人間の推論する能力である『理性』が、物事の存在理由を徹底して問い続け、常に完全なものを目指す、という本性を持っているからだ。」

……

「人間は主観に現れた世界についてしか確実なことが言えない。しかし、理性はそれを超えて、世界の完全な姿を認識しようとする。そこに、決して解くことのできない謎が生み出される。結局、こうした形而上学的な問いに答えはないのだが、私たち人間はそれを問い続ける性を背負っているのだ。」

「本当にわかる哲学」,83p

「こうして空間と時間とは、カントによれば、およそ具体的経験、ありとあらゆる直観の根底に横たわり、それに先立ってそれを成り立たせる、われわれの側の必然的で先天的な表象、純粋直観である。」

雀部幸隆『知と意味の位相』,52p

「だが、それにもかかわらず、カント以前にも以後にも、人はなぜ形而上学的難題と取り組むのか、なにゆえ超経験的世界への理論的超出をあえてしようとするのか。それは人間理性の本性に由来する、とカントは答える。しかし不可解なことへあえて突きすすまざるをえない本性を持つとは、人間の理性はなんと悲劇的(あるいは喜劇的)なことか。」

雀部幸隆『知と意味の位相』,57p

カントにおける悟性と理性の違いとは

・「悟性」と「理性」の違いがわかりにくい。

- [直観の段階]物からの情報を感性で受け止める。

- [判断の段階]感性によって受け止められた情報が悟性によってさらに整理(加工、変換)される。例えば「目の前にリンゴがある」という判断が可能になる。

- [推論の段階]悟性によって整理された情報(判断)を元に、理性が推論を行う。

たとえば「すべてのリンゴは全て甘い、目の前のそれはリンゴである、それゆえに目の前のリンゴは甘い」もその例だろうか(現実には甘くない林檎もありうるが、ここでは目の前にあるものを超えて、普遍的な林檎が当人には認識されている)。

笹部さんの説明によれば、悟性は直接推理であり、理性は間接推理であることに特徴があるという。

推理:一つの判断(結論)を他の一つないし複数の判断から導き出すこと。一つの場合を直接推理、複数の場合を間接推理という。たとえば三段論法は間接推理である。

また、笹部さんによれば、悟性は「可能的な経験対象について直接的判断をくだす能力」であり、理性は「悟性による判断を間接的に統一し体系づける推論の能力」であるという。

ここで重要な点は、理性が「可能的な経験対象」を越えた対象を推論してしまうという点にある。まさにそれゆえに理性と悟性が区別されるのである。より上位の抽象度に位置し、理性が悟性を秩序付ける理由もそこにあるのだろう。感性、悟性、理性の段階で認識が形成され、さらに理性によってつくられた秩序が感性や悟性に影響を与えるというループ構造にあるといえる。そうして特定の認識の型が強化されていく。

「推理(間接推理)のもっとも簡単な例は三段論法によって与えられる。理性はこの推理ないし推論の能力を駆使して個別的な悟性判断を結合し、認識のまとまった体系をつくりあげるのである。そのさい当然一定の原理が必要になるが、原理の数は不必要に多くあってはならず、できるだけ少数の、可能なら、唯一最高の原理が導出されることが望ましい。

そこで理性は、これまた推論によって個々の悟性判断を条件づけ制約する判断・命題・規則・法則を求め、あたえられた諸制約の系列を遡行して、もはやそれ以上なにものによっても条件づけられず制約されない無条件なもの、無制約的なものの発見につとめる。」「その発見に成功したなら、理性は今度はその無制約者を根底において再び全系列を下降し、個々の悟性的認識を条件づけ、編成する。だから理性一般の務めは、つねに条件づきの悟性認識にたいして無条件的なものを見出すことにあり、この無制約者によって悟性の統一が完成され、語の充全な意義での経験が成立する。『経験とは、感覚の対象が普遍的法則に従って結合された認識にほかならない』。いうならば、我々の経験は、直観→判断→推論→無制約者の導出→それによる諸判断の序列化・編成の過程をへて、認識のコスモス(秩序あるシステム)となるのだが、理性はまさにその殿の役をつとめるわけである。」雀部幸隆『知と意味の位相』,57p

カントにおける直観、概念、観念の違いとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

直観、概念、観念もややこしいので整理しておこう。

直観:対象が感性を通して直接的にあたえられるもの。例:「赤っぽい、つるつるとしたそれ」のように非言語的な段階(これらはすでに言語だが、説明のため簡略化)。

概念:直観が悟性(カテゴリー)によって整理され、概念として一般化されたもの。言語的な段階。例:「その林檎の赤色」など。

観念:概念が理性によってさらに究極的・普遍的なものとして捉えられたもの。経験不可能な対象であり、直観と直接的な関係をもっていない。例「あらゆる林檎の赤さ」

理性はなぜ人間に必要なのか、理性の統整的使用と構成的使用の違いとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

では、なぜ理性なるものが人間にとって必要なのだろうか。

カントによれば、「理性は人間に先天的にそなわっているものであり、理性を通して物事を考えることは人間の本性」だという。つまり、人間は経験的できないもの、証明できないもの、超越的なものを追い求めてしまう生き物であるという話である。カント以前では「もしかしたら物自体に理論理性によってたどり着ける/理論理性によってたどり着けない」の2極化があり、どちらも根拠付けがカントほど明瞭ではなかったと考えることができる。

カントは理性の使用には統整的使用と構成的使用の2つがあり、人間は統整的使用をするべきだという。

統整的使用:虚を虚として明晰に意識して、先天的理念(観念)を用いること。

構成的使用:虚を実と取り違え、先験的理念(観念)をもって現実に対象を理論的に構成しようとすること。ホワイトヘッド的にいえば「具体性置き違えの誤謬」に近いのかもしれない。

あたかも「私」や「世界」、「神」が存在するかのように見なして考えなければ、 人間は体系的な認識をすることが難しいというわけだ。たしかに私は「まとまった私」というものが実在し、私の外に私以外の他者や物、まとまった世界が実在していると信じている。しかも私はそれが虚とは思わず、日常では実だと思ってしまっている。

あたかも「美」が存在するかのように、理想として思わなければ芸術は成り立たないこととも似ているのかもしれない。この辺りは科学や医学における前提が論証できず、あたかも当然のごとく所与とされると述べたウェーバーの話とも接続する。また、「社会は理想を創造せずしては構成され得ない」と考えたデュルケムとも接続するものがある。

人間は本性からいってそういった理念を求める傾向があり、また、求めるからこそ経験的認識の「拡張」が可能となる。正解(真理)なんてないと思って学問をし続けることは難しい。しかし確実に「あるものが真理だ、この道が絶対に正しい」と思い込むことも危険なのである。あくまでも理念は理念にすぎず、虚を虚として、「虚焦点」として明晰に意識して用いる必要がある。

この辺りはウェーバーの価値自由、パーソンズの分析的リアリズム、マンハイムの相関主義と重なるものがある。ベイトソンの「ゆるさと厳密さ」とも重なる。ジンメルがニーチェの思想を「かのように」として接続したこととも繋がるだろう(永遠回帰というものがあるかのように日々行為すれば、倫理的機能をもつという話)。

「だが、それにもかかわらず、カント以前にも以後にも、人はなぜ形而上学的難題と取り組むのか、なにゆえ超経験的世界への理論的超出をあえてしようとするのか。それは人間理性の本性に由来する、とカントは答える。しかし不可解なことへあえて突きすすまざるをえない本性を持つとは、人間の理性はなんと悲劇的(あるいは喜劇的)なことか。」

雀部幸隆『知と意味の位相』,57p

「心とか世界とか神とかいった先験的理念は、その導きのもとに『経験一般の対象の性質と結合とを探求すべき』ことを指示する『発見的概念』であり『図式』にほかならない。ただ、それ自身に対応するいかなる経験可能で認識可能な対象も実在すると考えてはならぬ。だからまた右の先験的理念はまさに『虚焦点』なのである。これがカントの立場であった。」

「この虚を虚として明晰に意識して用いるかぎり(これをカントは先験的理念の『統整的使用』とよぶ)、先験的理念の使用は経験的認識の拡張と統一とに役立ちこそすれ、経験的認識に背反することがありえぬはずであるが、虚を実と取り違え、先験的理念をもって現実に対象を理論的に構成しようとしたとたん(先験的理念の『構成的使用』)、理性はたちどころに詭弁に陥る。そして、そこに理論的形而上学の根源がある。」

雀部幸隆『知と意味の位相』,63p

【問い】どうして人間にカテゴリーが先天的にそなわっているとわかるのか。

カント自身、明らかにしていない。自分の認識様式を反省してみて、「どうやらそういう仕組みになっていると考える他がない」といった内省によって得られている。そもそもカテゴリーや理性、感性、悟性そのもの(観念、物自体)を理論理性によって捉えきることは不可能であり、限定的な認識にすぎない。

デュルケムならば「生得のものではなく、集合的沸騰によって創発的・後天的に生じたものであり、社会化によって各人が学習していくもの」とするだろう。

フッサールも先天的ではなく、直接経験(志向的経験、主観的な体験)の積み重ねによって徐々に生じてくるものだとしている(ただし、それを確かめる方法は個人的な内省、超越論的反省である)。

「どうしてそういう機能がわれわれに”埋め込まれている”のかは、カント自身明らかにしていないし、おそらく他のだれにも解明できないことだろう。だがいずれにしても、われわれは、みずからの認識様式を反省してみて、”どうもそういう仕組になっている”としか考えようがないのである。こうして人間の認識には自発性がそなわっているが、ただし、その自発性は被造物としての自発性であり、したがってまた有限な自発性である。」

雀部幸隆『知と意味の位相』,49p

【5】カント哲学の効用

【問い】どうして人間は経験を超えた観念をもとに、行為していくべきなのか。

- 実践理性は人間に自然によって(先天的に)与えられた機能である。

- 自然によって与えられた機能は、どれ一つとして無意味かつ無駄なものはない(追記:なぜそう言い切れるのか、私にはこの目的論的自然観は微妙に納得しがたい。神が実在すれば、そのように采配されていると信じられるのかもしれないが、それでは退行である)。

- したがって、実践理性は有意味であり、実践理性を通した行為は可能である。

- そうした行為はする価値があり、またそうした行為は報われるべきである。有意味であると仮定した以上、なんらかの有意味な結果が後に待っていなければならない。

もちろん具体的な報酬や結果を来世などに期待して行為するという意味ではない。物自体の世界において報われることを目的とすべきという意味ではない。

このあたりの緊張関係が私には理解しがたい。たしかに「物自体の世界があってしかるべきだ」ということが要請されるが、それ自体を目的とすると「善き行為」にはならないと頭で考えると混乱しそうになる。

あくまでも「そうするべきだからそうするべき」であり、内なる声に従うことが重要になる。内容ではなく形式に従うのである。自分のなんらかの目的ではなく、行為それ自体を目的とするべきということになる。

理論理性を発揮させると物自体の世界は「疑われるべき対象」となり、実践理性を発揮させると「信じられるべき対象」となる。「そうするべきだから私はそうする」と自然に、しかし自律的に選択する自由な状態がベストなのだろう。いわゆる「考えるな、感じろ」を考えたうえで実践するといったところだろうか。

「カントは『汝なすべきがゆえに、なしあたう』といった。純乎として純なる実践理性の声がお前に”せよ”と命ずるのなら、自然のあたえた機能――実践理性もその一つ、いや(ほかならぬ人間にとっては)最重要の機能である――はどれ一つとして無意味かつむだなものはないはずであるから、それは”できる”のだ。のちに見るように、これがカントの論法である。だが、Ich soll,aber ich kann nicht.《なるほど、私はそうすべきである。でも、できません。》これがほとんど万人の感慨である。そして、たとばパウロやアウグスチヌス、ルターの精神的格闘は、その確認から始まる”のである。だからカントの道徳神学に立ち入るためには、キリスト教思想、とりわけルターやカルヴァンの思想の検討が不可欠なのであり、それは本章の課題をこえた問題といわなくてはならない。」

雀部幸隆『知と意味の位相』,46p

カントの哲学の効用

最後に、カントの哲学の効用をまとめる。

- 「純粋理性の哲学の効用は消極的であり、認識を拡張するというよりも理性の限界を規定することに役立ち、真理を発見するのではなく、誤謬を防ぐというささやかな功績のみである」とカントはいう。ここでは消極的な効用が述べられている。

- 一方で、積極的な効用もどこかになければならないはずであるともカントはいう。なぜなら、そうでなければ、「理性(経験の限界を越えて、どこかに確乎とした地歩を得ようとするわれわれのあの抑えがたい欲求)が存在する理由がよくわからないから」であるという。

- 理性の「実践的使用」の道を進むことで、めでたい成功を収めることを期待してよいと希望的にカントは述べる。

「[カント]……それゆえに、およそ純粋理性の哲学の最大にしてまた恐らく唯一の効用は、たんに消極的なものに過ぎないだろう。つまり、この哲学はオルガノン(道具)として認識の拡張に役立つのではなく、むしろ訓練をほどこすものとして理性の限界を規定するのに役立ち、また真理を発見するのでなく、誤謬を防ぐというささやかな功績を誇りうるにすぎないのである。/とはいえ、積極的認識の源泉もどこかになければならないはずである。……もしそうでないなら、経験の限界を越えて、どこかに確乎とした地歩を得ようとするわれわれのあの抑えがたい欲求は、一体どうして生ずるものと考えたらよいのであろうか。理性は、自分ににとって大きな関心事となるような対象を予感している。そこで、ひたすら思弁的な道をたどってこの対象にアプローチしてみたが、結局その対象をとらえることはできなかった。とするならば、理性は、みずからに残された唯一の道、つまり理性の実践的使用の道をすすむことによって、おそらくはめでたい成功を抑えめることを期待してよいだろう。」

雀部幸隆『知と意味の位相』,66p

【疑問】カントの哲学を学ばないほうが善い行為を純粋に行えたのではないか

やはり何度読んでも、この辺りが実感として理解できない。もやもやする。

(現象界にせよ叡智界にせよ)幸福はあくまで「結果」であって、行為の「動機」ではないということを理解する必要がある。しかし「結果を期待しつつ、それを動機にしない」ということが人間に可能だろうか。ベイトソンのいうようなダブルバインドに陥る可能性はないのだろうか(Aすべき、かつ、Aすべきではないの両方の要請)。

たとえば目の前で轢かれそうな子供を救うときに、「この行為は善き行為であり、報われるメカニズムがあるにちがいない」と心の奥底で想いながら救うことは「善い行為(定言命法にそった行為)」とみなされないだろう。

あくまでも、「救うべきと内なる心が言うから救う、定言命法が、道徳律がそう言うから救う」という点が第一であり、その結果として第三者が「あの人は報われるだろう、そうではなければおかしい」と判断するほうがスッキリする。

この最大のモヤモヤは、「カントの哲学を学ばないほうが善い行為を純粋に行えたのではないか」という私の疑問にある。

もちろん「単なる結果としての善」よりも動機の葛藤を伴う善のほうが道徳的価値が高いという点は、自律や自由という点からは理解できる。ここでわたしが言及する「学び」とは「救われるメカニズム」についての知である。

動機も純粋であり、結果としても善であることが、この狭義の無知によってより純粋に可能になるのではないか。知によって救われるメカニズムを認識する、信じる、要請することがより自由や道徳的価値を生み出すとはどうも思えない。そもそもメカニズムに関しては「知(理性による認識)」ではなく「信(理性による信仰)」、哲学ではなく神学であり、(理性に基づく)宗教に近いのかもしれない。

目の前に肉が垂らされた方がたしかに犬は前へ進む。しかし垂らされなくても進んだほうが純粋なのではないか。垂らされたゆえに不純物が交じるのであり、本来生じる純粋な葛藤(理性と感覚の対立など)とは別の葛藤を付加させるだけなのではないだろうか。

たとえばカントの哲学、とくに「定言命法」を具体的に知ることは純粋な葛藤に助けになるかもしれない。もっとも、私はカントに精通しているわけではないため、上記の疑問点もカントは考慮している箇所があるのかもしれない。

デュルケムにおける認識論とは

【1】カテゴリーの社会的起源説

デュルケムの「カテゴリーの社会的起源論」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

カントは認識枠組み(カテゴリーを含む)を先天的(先験、生得的)なものとして捉えている。つまり、人間が経験して獲得するのではなく、生まれる前から備わっているとみなしていた。もちろんカントは極端な合理論ではなく、認識は先験的な要素だけではなく経験も必要になるとみなしていたが、しかし認識枠組みが先天的であることにはかわりがない。

デュルケムはカントとは異なり、「カテゴリーの社会起源説」を提唱している。

カテゴリーの社会的起源論:カテゴリー(認識の概念枠組み)は社会的条件に由来するという説のこと。例えば因果関係など。

時間、空間、類、数、因果律、実態、人格などさまざまなカテゴリーは社会に起源をもつ「社会的カテゴリー」であるという。

たとえば時間というカテゴリーは社会生活のリズムに起源をもつというように説明されていく。なお、デュルケムは悟性(概念枠組み)だけではなく感性も社会に由来すると主張している。したがって、認識枠組み自体が社会的起源をもつことになる。カントの議論では感性は時間と空間に関する能力であり、時間認識や空間認識が社会的なものだとすれば、たしかに感性も社会に起源があるといえそうである。

「デュルケムによれば、カテゴリーにかんしては、従来、ふたつの議論があった。先験論と経験論である。前者によれば、カテゴリーは論理的には経験に先んじ、これを条件づけるものであって、生得の構成によって精神に内在しているものとされる。後者によれば、カテゴリーは経験から構成されたもので、構成者は個人であるとされる。しかし、それぞれ難点を抱えている。経験論は、カテゴリーの特質である普遍性と必然性を無視している。先験論に従えば経験論の難点は回避できるが、カテゴリーを説明できない。デュルケムは、このディレンマをカテゴリーの社会的起源論によって克服しようとする。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,90p「宗教は、あらかじめ形成されていた人間精神を、いくつかの理念によって豊富にしただけではなく、『宗教は精神そのものを形成するのに貢献した』というのが、デュルケムの主張せんとすることである。具体的には、カテゴリー論として展開される。われわれの判断の根本にはいくつかの基本的概念があって、これが『あらゆる知的生活を支配』している。これは、アリストテレス以来、悟性のカテゴリーとよばれているもので、時間、空間、類、数、原因、実体、人格性などである。これらは『思想を囲む堅い枠』『知能の骨格』であり、『精神の正常な機能からほとんど分離できない』ものである。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,90p

「ここまで,私はデュルケームにおける2つの真理論についてカントの仮象と物自体という二元性を通して明らかにしてきた。ところで,デュルケームとカントの大きな違いとは,まさにカントが概念・悟性・カテゴリーがア・プリオリなものであるとしたのに対し,デュルケームは概念だけでなく感性をも含めて社会に由来し,それゆえに社会観をはじめとするものの考え方が社会によって異なっている(しかも時間の経過とともに同一社会においても差異が生じる)と考えたことである25)。

つまり,人の思考(ものの見方・欲望)などすべてが社会に由来しているというのである。「宗教とは単なる行事の体系ではない。それは世界を説明することを目的とする観念の体系でもある」26)とは,つまり,各社会に応じた悟性としての宗教観念体系によって「世界はかくかくのものである」というように仮象界として与えられ,人はそこから抜け出す,つまり,「物自体」の世界に通じることができないということである。」清水強志「デュルケーム社会学におけるシンボルの役割」(2011),147p

デュルケムによる従来のカテゴリー論への批判

デュルケムは従来のカテゴリー論を「先験論」と「経験論」の2つに分けている。前者はカテゴリーが生まれつき備わっていると考え、後者は経験によって備わるというものである。

経験論はカテゴリーの特質である普遍性と必然性を無視しているという問題があり、先験論は経験論の問題を解決することはできるが、カテゴリーそのものを説明することはできないという。カントにおいてもカテゴリーは「個人の内省」によって、それは生まれつきあるとしか考えられないとされていたこととも関連してくる(先験論)。

カテゴリーが個人ではなく社会に起源をもつという意味で、従来の経験論(ロックやヒュームなどと)とデュルケムの立場は異なると言える。

しかし社会がいかにしてカテゴリーを生み出していくのであろうか。しかも思弁的な話ではなく、デュルケムは「経験的に妥当な起源」を説明しようとしているのである。たとえば実際にあった儀礼を検討して、こうした儀礼をもとにカテゴリーは生まれたのではないだろうか、と推測していくわけである。

「しかし、先ほど述べたことからすると、儀礼論は認識理論と直接に関係している(Rawls)。しかも、この議論は、カテゴリー(ここでは因果律)の経験的に妥当な起源を説明しようとする議論なのである。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,91p

【2】儀礼によってカテゴリーが生じるケース

因果律が模倣的儀礼によって生じるケース

今回は「因果律」というカテゴリーがなぜ社会に起源を持つのかに関してみていくことにする。

因果律:一般に、すべての出来事は、ある原因から生じた結果のすがたであるとする原理のこと。カント的にいえば悟性のカテゴリーの「関係」の下位分類である「因果性」に関連するのだろう。

因果律は「力の観念」と「力の転成」に分けて考えることができるとデュルケムはいう。力の転成とは「原因と結果には必然的な結びつきがある」ということである。

たとえば「リンゴを食べたらなくなった」という事態を考える時、「りんごを食べた」というのは原因であり、「リンゴがなくなった」というのは結果である。ここでいう「力の観念」はリンゴを消失させる作用、食べる行為が保つ力などをさすのかもしれない。

人間が社会と一切関わりがない場合、りんごを食べたからリンゴがなくなったのだという因果律を獲得できないため、Aの原因はBであると考えることができない。そもそも時間や空間を意識することすらできないのであり、AがBへ変化したという認識すら生じないのかもしれない。

すくなくともAの原因はBであるといったような「必然的なつながり」を捉える、認識することは難しいのだろう。

動画の前半で、トーテミズムの「模擬的儀礼」について扱った。

模擬的儀礼:トーテム動植物の動きや姿を模倣することで、それとの一体化を表現する儀礼。

たとえばカンガルーや芋虫の動きを模倣することが、いったいどのように因果律の形成に関わっているのか。

デュルケムは「人々が表象した最初の力能は、社会がその成員に及ぼす能力であった」と述べている。

模擬的儀礼において成員が主に感じている「力」とはなにか。まず、「模倣を行うこと(原因)によってトーテム動植物が反映する(結果)」という物理的な因果関係、物理的な力(物理的効力性)ではないという。

デュルケムは「儀礼の物理的効力性は架空的なものにすぎないが、現実的である道徳的効力性こそが、それを信じさせるのである」と述べている。

模擬的儀礼において重要なのは「道徳的効力性」である。しかしこの道徳的効力性とはいったいなにか、曖昧でわかりにくい。「宗教的な力」や「集合力」、「聖なる力」、「社会的力」と言い換えてもほとんど同じ意味合いだろう。

デュルケムは「互いに、同じ道徳的共同社会の部員であることを証明し合い、彼らを結合する親縁関係の意識を持つ」といったり、「この種の幸福感は、儀礼は成功したという感情、儀礼は在りたいと思ったものであったという感情、また、儀礼は目指していた目標に達したという感情を、彼らにどうして与えなかったであろう」といったりして道徳的効力性の結果を説明している。

- 「自分はこの社会の一員である」という意識が生じる

- 「自分は幸福である」という感情が生じる

たとえば「ショートケーキを食べたから、自分は幸福であると感じる」場合、幸福感はその結果である。

「地域の祭りに参加して、自分も社会の構成員であるということを、孤独ではないということを意識した」場合、そうした所属感は結果であるといえる。そしてこの所属感を得たゆえに、幸福感が生じているといえる。

原因は「人々が集合すること」という社会的な要素である。そして結果は「物理的な事態(トーテム動植物の繁栄」)と「道徳的な事態(所属感、幸福感)」の2つに分類することができる。

物理的な事態がほんとうに生じると信じられているのは、道徳的な事態がほんとうに生じているからである。ただし、そうしたカテゴリーは単発的なものではなく、周期的に儀礼が繰り返されることによって習得されたのかもしれない。何度やっても、人が集まると、体に力があふれてくる。また同じようなことがあれば、体に力が溢れてくるのではないだろうか、という因果関係のカテゴリーが生じてくるわけである。

人々が最初に原因と結果の必然的なつながりを、つまり因果律のカテゴリーを習得するようになったのは、こうした儀礼によるものだとデュルケムは考えている。

もちろん単に人々が集合するだけではなく、聖と俗の区別があり、集合的沸騰が生じている時であることも注意する必要がある。

「どうやら我々が集まると、いつも幸せだ。われわれが幸せという結果をもたらす原因は、どうやらこの集まりにあるのではないか」と言語化して儀礼を行っている彼らが考えたわけではないだろう。無意識的に実感しているとか、そういった表現になるのかもしれない。

実際、感情の発生源を象徴物であるトーテム記号に、聖物にあると原始的な共同体では考えられているとデュルケムは集合的沸騰のプロセスを説明している。つまり、トーテムの神聖さが原因となり、われわれの幸せや団結力をもたらしたのだ、と各人は納得することになる。しかしその聖物を聖物たらしめているのは集合的沸騰であり、人々の集合である。

因果律のカテゴリーが儀礼によって最初に人々に生じたとすれば、カテゴリーは「宗教」によって生じたということになる。宗教を社会が生み出したのだとすれば、宗教がなくても単純な社会は成り立つことが可能なのだろう。しかし、道徳などの力で人々が結びついている、より生きた社会は宗教を必要としたのだろう。

デュルケムによれば宗教はさまざまな社会制度や文化を生み出しているという。科学、政治、経済、法、芸術などあらゆるものが宗教の派生物なのである。

たとえば神話は「科学」を、伝承は「詩」を、宗教的装飾は芸術を、儀式の諸慣行は「法」や「道徳」を生んだという。

他にも親族組織や刑罰、契約、贈与、栄誉などのさまざまな概念も宗教に由来するという。

「儀礼論は認識理論とも関係がある。カテゴリーのひとつ、因果律の観念に含まれているのは、力(効力・生産力・活動力)の観念、および、この力の転成の2つの瞬間のあいだに(原因と結果という)必然的な紐帯があるという観念である。デュルケムは、人々が表象した最初の力能は、社会がその成員に及ぼす能力であったという。供犠的儀礼、模擬的儀礼ともにあてはまることであるが、儀礼の道徳的効力は『参加するすべての者によって直接に経験されて』いたのである(227p)。必然的な紐帯という点を解く鍵は、模擬的儀礼のなかに見いだされた現実的な道徳的効力性によって確信させられるという点にある。デュルケムの主張のポイントは、儀礼の因果的効力は、道徳的統一の感情として直接に知覚されるということにほかならない(Rawls)。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,89p

「『ある動物をまねると、その繁殖をもたらすことができるという観念は、どこから彼にくることができたのであろうか』(224p)。デュルケムによれば、儀礼の目的が物質的なものであると考えていると、こうした問いを解くことはできない。しかし、この儀礼も、供犠的儀礼とおなじように、トーテム種に対してもつとされている効力のほかに、それに参加している信徒の魂に深い作用を及ぼしている。人々は集合することによって、『互いに、同じ道徳的共同社会の部員であることを証明し合い、彼らを結合する親縁関係の意識を持つ』のである。信徒たちは、儀礼から『幸福の印象』を受ける。『この種の幸福感は、儀礼は成功したという感情、儀礼は在りたいと思ったものであったという感情、また、儀礼は目指していた目標に達したという感情を、彼らにどうして与えなかったであろう』(224p)。儀礼の物理的効力性は架空的なものにすぎないが、現実的である道徳的効力性こそが、それを信じさせるのである(224-225p)。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,86p

「宗教は、もともとあらゆる諸要素をたとえ融合した状態であっても、それ自身のうちに含んでいた。これらの諸要素は、やがて分離して,おのれを顕わにしてきたが,またいろいろなやり方で結びついてきて,集生活のさまざまな諸現象となって現われた。

神話と伝承とからは,科学と詩が生れた。造型芸術が出てきたのは、宗教的装飾と祭祀儀式からである。法と道徳は、儀礼の慣行から生れた。世界観にしても、不死生に関する哲学的観念にしても、これらの最初の形態であった信仰がわからなければ、とうてい理解することはできない。

親族は。もともと宗教的な紐帯として始まった。刑罰契約・贈与・顕彰は,それぞれ贖罪的・契約的共同的栄誉的供犠が変形したものである。こうした〈Urmutter>=<Urkultur>としての宗教が,部分社会をTrägerとするはずはない。体制的次元の出来事とするほかはないであろう。」

内藤莞爾「晩年のデュルケム (上)」(1983),70p

「神話と伝承からは、科学と詩が生れた。宗教的装飾と祭祀儀礼からは、造型芸術が生れた。儀式の諸慣行からは、法と道徳が誕生した。・・・親族組織は、もともと宗教的紐帯として出発した。刑罰・契約・贈与・栄誉は、贖罪的・契約的・共同的・顕彰的供犠の変形したものである。

唯一の例外は経済組織であって、これだけは他から出たのではないかと思う。(1)明らかに宗教史観である。そしてこうした社会事実の時系列的メカニズムが見出されたとき、それは当然、方法の問題に転移していく。」

内藤莞爾「デュルケムにおける宗教概念の形成 (1)」(1983),70p

【3】ヒュームの経験論(懐疑論)との違い

ヒュームの考え方

ヒュームは客観的世界(物自体の世界)も、そして先天的な理性(カテゴリー)も存在するかどうかは認識できず、存在するのは「個人の感覚のみ」という、極端な経験論(懐疑論)の立場をとっている。

たとえば「因果関係」も同様であり、因果律というカテゴリーは経験的には永遠に証明されることがなく、ただの心理的期待、心理的習慣にすぎないとみなされている。

- (1)人が炎に触れたときに熱を感じる。

- (2)「炎が熱を発している」と考えるのは誤りである。

「炎に近づく」という事態を原因と考え、「熱を感じる」という事態を結果と考えるのは、この二つの事態が空間的・時間的に近いために、2つが必然的につながっていると習慣的に信じているにすぎない。必然的につながっているという命題は「仮説」にすぎない。

ヒュームは因果律を「事象の観察による慣れ」に基づくものと考えている。経験によって因果律が妥当な形で証明されることはないのである。

ボールAがボールBにあたると、ボールBはたしかに飛んでいく。100万回繰り返すと、100万回同じように飛んでいく。しかし、100万1回目にはまったく飛ばないかもしれない。つまり、同じようなことが起きるからといって、純粋な因果律、必然性(100%)は得られない(経験則にすぎない)。

「事象が繰り返されることで、因果関係が必然的に存在するとは限らない」わけである。したがって、先験的にも経験的にもカテゴリーが人間に獲得されることはなく、獲得されると個人が錯覚(確信)しているだけである。

「必然性そのもの」と「個人による必然性の感覚(現象の正規性の感覚)」の違い

ポイントは「必然性そのもの」と「個人による必然性の感覚(現象の正規性の感覚)」の違いである。正規性とは、そうであるのが当然と、当たり前と受け入れる感覚のことである。

ヒュームは「個人による必然性の感覚(主観的実在)」があること、それが実在することは認めている。一方で、「因果関係のカテゴリー(客観的実在)」は証明することはできないという。そもそも因果関係のカテゴリーが存在すると人間が考える根拠は「個人による現象の正規性の感覚」に依存するのであり、したがって「感情や信念」に依存する曖昧な習慣的なものであり、因果律の経験的に妥当な起源はないというわけである。かといって思弁的(非経験的)な内省によってそれがあると前提する意見もヒュームは避ける。

デュルケムもヒュームと同様に「個人の経験からは現象の正規性の感覚は得られても、それは因果律のカテゴリーとは異なる」と述べている。

しかしデュルケムがヒュームと違う点は、「因果律の経験的に妥当な起源が存在する」と考えている点である。もちろん「単なる個人の感情や信念」に妥当な起源があるわけではなく「儀礼の中の集団的行為」に妥当な起源があると主張するのである。つまり、「カテゴリーの社会起源論」を主張しているわけである。

デュルケムは「行動とくに集合的行動の必然性だけが、矛盾を許さない。断固として鋭い範疇的定式に表明されうるし、また、表明されねばならない」と述べている。

「皆で集まって聖なる行為をすると、なんだか幸せで、力が付与された気がする」という集団的な感情や信念が因果律に妥当な経験的起源を与えるのであり、その発生の原因なのであり、その原因と結果のつながりは必然的であり、また強制的、拘束的であるともいえる。一人で火に触って熱いと感じるよりも、大勢で火に触って、みんなでそれを熱いと感じ、どうやら自分だけが感じているわけではないぞ、という客観的な要素が生まれるイメージなのかもしれない。自分だけではない、という感覚は自分以外の誰かがいなければ生じない。とくにそうした集団的感覚が強く生じる場が宗教的な儀礼の場なのである。

いわば個人の「外部」にある、自分だけの感覚だけによるものではない「なにか=客観的な因果律」を諸個人はそこに見出すのであり、創り出すのであるといえる。そうして諸個人に感覚されるものは単なる現象の主観的な、正規性の感覚ではない。

もし社会とは独立的な架空の個人だけに焦点を当てれば、その個人が得られるのはヒュームがいうような曖昧な経験だけであり、心理的事実である。しかし集団に焦点を当てれば、その集団が得られるのは曖昧な経験ではなく、より必然的な経験であり、客観的な経験であり、彼らが得られるのは心理的事実だけではなく社会的事実なのである。

「しかし、先ほど述べたことからすると、儀礼論は認識理論と直接に関係している(Rawls)。しかも、この議論は、カテゴリー(ここでは因果律)の経験的に妥当な起源を説明しようとする議論なのである。

デュルケムも、経験論を批判して、個人の経験からは現象の正規性の感覚は得られても、それは因果律のカテゴリーとは異なるものだとしている(『宗教生活の原初的形態』,240p)。

ヒュームは、ここからただちに、因果律の起源には感情や信念があるのであって、因果律は妥当な経験的起源をもたないと述べた。ヒュームのこの結論には、デュルケムは与しない。デュルケムの立場は、因果律の経験的に妥当な起源は、儀礼の中に、集合的行為のなかに求める、というものである。模擬的儀礼と因果律をめぐって、デュルケムはこの点を端的に述べている。

『行動とくに集合的行動の必然性だけが、矛盾を許さない。断固として鋭い範疇的定式に表明されうるし、また、表明されねばならない』(241p)、と。それが、因果的効力は道徳的統一性の感情として直接に知覚される、という論点にほかならない。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,91p

追記

正直、この違いはわかりにくい。私の理解では、ある孤立した個人による感覚(主観的な納得感)ではなく、自分だけではなく他の人もそうであり、個人の感覚を超えた客観的な感覚(客観的な必然性)として感じられることにより、そうした感覚が「概念枠組み」として個人に形成されていくといったイメージになる。

必然性の感覚が単発的だとすれば、必然性そのものはより抽象的な「能力」とでもいうべき獲得であり、他の事象へと応用されていくものというイメージとなる。例えば「喉が渇くと水を飲めばなんだか体調が良くなる」という経験を何度も繰り返す内に、そういうものだという主観的な納得感が水に対して生じる。

しかし、より抽象的な「結果には原因がある」といったレベルの「概念」を獲得するためには個人的な経験だけでは足りないということになる。ヒュームは個人的な経験において因果律の妥当な根拠は「個人の納得感(正規性の感覚)」にすぎないと否定的である。デュルケムもヒュームとその次元に関しては同様に否定的であり、ただし個人の次元ではなく社会の次元においては妥当な根拠が生じうると考えているのである。

| 思想家 | 因果律の根拠 | 視点の次元 | 必然性 |

|---|---|---|---|

| ヒューム | 経験の蓄積による習慣(=主観的納得感)。妥当な根拠ではない。 | 個人の主観 | ×(懐疑的) |

| カント | 経験ではなく理性の構造による(=悟性が構成)。 | 認識能力の枠組み | ○(先験的構成) |

| デュルケム | (儀礼の中の)集団的行為。妥当な根拠。 | 社会の規範と共有経験、集合的沸騰 | ◯(社会的構成) |

【4】社会的起源説の問題点について

トーテミズム論は認識論とほとんど関係がない?

中島道男さんによると、『宗教生活の原初的形態』の序論と結論にデュルケムの考えは述べられているという立場があるという。

この立場からすれば、「トーテミズム論は認識論とほとんど関係がないことになる」という。

たとえば序論の認識論では経験論と先験論の両方が批判され、それらを乗り越える社会起源論が主張される。

カテゴリーの多くは宗教にその起源をもつのではないかと主張されているが、しかしその裏付けとして逐一トーテミズムの儀礼をもってくるのではなく、あくまでも「一般論」として語られているというわけである。

たとえば門口充徳さんは、「具体的な宗教的実践を通じた認識論的な議論よりも、一般的なカテゴリーの話に終始している」と評価づけている。

また、「トーテムをアボリジニの認識論から解明するという課題は未完のままになっている」という。

一方で、アメリカの社会学者のアン・ウォーフィールド・ロールズによれば、「儀礼論は認識論と直接に関係しているのであり、カテゴリー(因果律)の経験的に妥当な起源を説明しようとデュルケムはしている」という。

つまり、カテゴリーの一部ではあるが、トーテミズムと認識論の接続が、そして関係がみられるというわけである。たとえば模擬的儀礼に関してわれわれはそうした記述を見てきた。

ただし、門口さんによればそれらの実証は不十分であるという。

(1)因果関係の普遍性の説明不足

・集団ごとに因果関係が構成されるとするなら、異なる文化間で似た儀礼が普遍的に存在する理由を説明できない。なぜ似たような擬態的儀礼が世界中の異なる社会で見られるのか、たしかに疑問である。カントならば「先天的なカテゴリーの獲得」によってその普遍性を説明するだろうが、デュルケムはそれに頼ることはできない。

(2)潜在的機能の検証困難性

・潜在的機能が本当に有効かどうかは、現象間の共変関係を実証的に示す必要があるが、デュルケムはこの点を十分に検証していない。

たとえば、ウラブンナ族の雨の儀礼では、羽毛をまとった参与者が雲の形成を象徴する所作をするが、実際の目的(結果)は「集団の力を再生すること」 だとデュルケムは解釈した。しかしこうした「潜在的機能の存在」は研究者側の解釈の産物にすぎないという批判を招いてしまったという。

(3)そもそも因果律は「時間意識」を前提とする

もし時間の存在が意識されていないならば、原因や結果(という概念)も生じないということになるだろう。因果関係は「Aという出来事が起きた後に、Bという出来事が生じる」 という時間的な順序に基づいているからである。

門口さんによればトーテミズムにおいては時間ではなく「空間」に重きが置かれているという。デュルケムが参照できる資料に限界があったことも関連しているのかもしれない。

「このテーマについては、一般に、『宗教生活の原初的形態』の『序論』と『結論』にデュルケムの考えは述べてあると考えられてきた。この立場からすると、『宗教生活の原初的形態』の大部分を占めているトーテミズム論は認識論とほとんど関係がないことになる。しかし、さきほども述べたことからすると、儀礼論は認識理論と直接に関係している(Rawls,A.W.)。しかも、この議論は、カテゴリー(ここでは因果律)の経験的に妥当な起源を説明しようとする議論なのである。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,91p「社会学にとっては示唆に富んだ論述であったが、問題がある。第1に、因果関係が個々のトーテム集団によって構成されているなら、これらの儀礼の普遍的な存在を説明できない。第2に、機能の存在を確定するには現象間の共変関係が議論されねばならないが、アボリジニ社会の不変的存続を前提としている限り、潜在的機能は研究者側の解釈や創作にすぎないといった批判を招く。

機能主義は、因果律に諸条件と確率を加えて、複数の現象間のパターン関係を帰納法で捉えるものであろうから、検証されない機能はありえない。デュルケム以降、機能主義的な人類学が隆盛を迎えるが、機能という用語が厳密な意味で使用されてきたとは限らない。」

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ2―空間が時間を超越することによる因果律の打破」,51p

「ここでは儀礼の結果が秤量されるわけではなく、因果関係はまったく想定されていない。祭儀の担い手がトーテム種との関係性を再現しているだけである。独特の空間論が時間の存在を許さない点で、原因も結果も存在しえず、人間の思惟におけるカテゴリーのひとつとされた因果律は登場することさえできない。

独特の空間論は、トーテム種との関係性に結びついているはずである。先取りしていえば、儀礼による関係性の再現は、構造の表現であって、構造と表現が同型性によって一対一の変換で接続されているところに、アボリジニ社会での儀礼の極度の重要性があろう。」

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ2―空間が時間を超越することによる因果律の打破」,57p

デュルケムのカテゴリーの社会的起源論は「社会的独我論」に陥っている?

社会学者のタルコット・パーソンズによれば、デュルケムの社会起源論は「社会的独我論」という立場に結びついてしまうという問題があるという。

独我論とは一般に、自我とその意識だけが実在し、いっさいのものは自我の意識のなかに存在するにすぎないとする立場のことである。カントも理論的には独我論に等しいような立場を取っているが、行為するものには自分の主観から形成さえれ以外のものへの客観への道が要請されると考えている点ですこし異なる。

また、ヒュームの場合はそもそも自我すら知覚の束にすぎず、独我論すら疑われる立場だろう。ちなみにフッサールの立場も独我論ではないかとしばしば批判されることがある(たとえば社会学者のシュッツはそのように解釈した)。

カントの理論理性のみのケースを仮に「個人的独我論」と形容するなら、「社会的独我論」とはいったいどういう意味になるのか。

単純に応用させて考えれば、「ある特定の社会の特定の集合意識によって表象されるものしか存在しない」と考える立場になるのだろう。たとえばある社会Aで因果関係のカテゴリーが社会的に形成され、諸個人に分有されるとする。この社会Aでは因果関係という認識的枠組みを通した現象が諸個人に経験される。別の社会Bでは因果関係のカテゴリーが形成されず、別の現象が諸個人に経験されることになる。

つまり社会的独我論とは「個人の認識や経験が特定の社会的枠組みに依存する」という社会相対主義的な考え方のことである。

では、こうした社会的独我論の何が問題なのか。まず、科学とは一般に、「特定の社会に依存しない、普遍的・客観的な法則を捉える営み」を意味している。もし特定の社会ごとに妥当な捉え方があるとすれば、科学の根幹が揺らいでしまうということである。

「ところでかれの認識論は,人間理性の基盤そのものを,同じ相対主義的循環へと投げ入れる.その結果,さきの相対主義それ自体が相対化される.というのは,社会類型の相対主義は,それ自体妥当性が特定の社会類型にのみ限られる範疇体系の産物となってしまうからである.

これは,「社会的独我論」と呼ばれる学説である.(Parsons1937=1992:206-7)〔デュルケムは〕社会的要因を範疇の先験的源泉と同一視し,ついにそれを経験的実在の一部につなぎとめていたきずなを切断した.

しかしひとたびこうなると,かれは再び経験的実在へ立ち戻ることは不可能であった.かれは古い経験主義への回帰と理想主義的(観念論的)立場への転向-この立場は社会類型論と結びついて,解決不可能な独我論的懐疑論を生み出した-との間を揺れ動いた.(Parsons1937=1992:236-7)」

松浦雄介「知と信の社会理論――『宗教生活の原初形態』における――」,16p

共訳不可能性の危機と相対主義的循環

特定の社会に依存しないような認識のあり方(カテゴリー)などないとすれば、それぞれの個人やそれぞれの社会に共通の、了解可能な「客観性」というものを取得できない可能性が出てくる。

カントは「カテゴリーはそれぞれの個人が先験的に同じようなものが備わっている」と考えたゆえに、それぞれの個人や社会における「客観性」が保証されたわけである。デュルケムの考え方ではそうした客観性が保証されず、またそれゆえに科学が客観性を追求することが困難になってしまう。極論的には特定の社会ごとにそれぞれ科学がありうることになる。

これらの問題点を「共訳不可能性の危機」であるとする。もうひとつ社会的独我論には問題があり、それは「相対主義的循環」にあるという。

- (T1)科学の客観性も社会的条件に依存すると主張する。

- (T2)「科学の客観性も社会的条件に依存すると主張する」という主張も社会的条件に依存する。

- (T3)「科学の客観性も社会的条件に依存すると主張するという主張も社会的条件に依存する」という主張も社会的条件に依存する。

- (TN)これが無限に繰り返される。いわゆる相対化の無限後退である。結局、特権的な立場などなく、いずれも相対的なものであり、疑われるべきであるという懐疑論に陥ってしまう。

佐藤俊樹さんは「『宗教生活の原初形態』の序章のように、因果律自体を社会的なものだとする場合でさえ、因果律を社会的なものだとする社会学の視線自体は疑われない。社会学の視線もまた社会の産物ではないか、とは考えない。あるいは、もしかすると彼も本当はそんな疑いをもったかもしれない。仮にそうだとしても、その懐疑をデュルケムは停止できた。疑いを封印して、自らが提唱した『科学』的方法で分析を進めることができた(『社会学の方法』,111p)」と述べている。

ウェーバーの場合はそうした疑いを棚上げし、ジンメルの場合は棚上げしないゆえに断片的で随想的になってしまったという。

社会学者は社会システムの外側に出ることはできず、内側にいるのである。このことをイメージするのはなかなか難しい。佐藤さんの言葉で言えば「社会学は社会科学のなかでも自然科学から一番遠い。それは対象から独立した観察者を想定しづらいからだ。そのため、対象が客観的なモノになりきれない。内部にいるので、どう見えるかも相対的な位置によってちがってくる(『社会学の方法』,45p)」となるのだろう。

デュルケム以降の認識論について

認識論といえばカール・マンハイムの知識社会学が思い出されるかもしれない。

知識社会学:知識と社会的存在の関係、知識の生成の社会的条件を明らかにしようとする社会学のこと。

相関主義:知識や認識が社会的存在に拘束されているということを認めつつ、それぞれの拘束された相対的な知識や認識を相互に関連付け、総合することで、視野の拡大と補完の開放性を目指す立場のこと。

しかしこうしたマンハイムの相関主義であっても「相対主義的循環」を免れることはできないだろう。だからこそマンハイムのパラドックスなどとも呼ばれるのである。

たしかに相関主義は懐疑的な相対主義、つまり「客観的なあらゆる価値は存在せず、道徳的義務もまた存在しない」と考える立場ではない。視野を広げてより全体的な思考を高めていこうという姿勢も理解はできる。

しかし人間は特定の社会の内側からその社会を観察するしかなく、どんなに視野を広げたところで、その拘束から逃れることはできない。

現象学のエポケーによって社会的拘束をできるだけ一旦停止させる現象学においてもまた、通底する困難がある。カント的な意味で、虚焦点として設定し、前へ進んでいこうとする姿勢とも受け取ることもできる。

マンハイムの後は、科学哲学者のトーマス・クーン(1922-2006)などが認識論に取り組んでいる。たとえば科学もまた一定の科学的共同体に共有された思考の枠組み(パラダイム)に拘束されるのであるとクーンは主張する。

社会学者のロバート・キング・マートン(1910-2003)は社会学から認識論を排除するべきだと考え、矛盾や循環論を生じさせる問題ではなく、知識社会学を「実証的研究のための理論図式」として捉え直そうとしてる。

さらにその後、社会学者のニクラス・ルーマン(1927-1998)は「二次観察」によって認識論に取り組んだことは個人的に興味深い。

【基礎社会学第三十二回】カール・マンハイムの「相関主義」と「自由に浮動するインテリゲンチャ」とはなにか

「合理性のなかに非合理性を、そして非合理性のなかに合理性を」

最後に、松浦雄介さんの面白い解釈を紹介する。

松浦さんによると、デュルケムの『宗教生活の原初的形態』の試みは「理性の社会的諸条件による基礎づけ」だけではなく、「合理性のなかに非合理性を、そして非合理性のなかに合理性を見ることをつうじて両者のあいだにある内的な関係として社会を位置づけた点」にあるという。

正直、なにを言っているかよく理解しにくい。

まず大前提として、我々は合理性/非合理性を区別しがちだという点が挙げられている。たとえば科学は合理的であり、宗教は非合理的である、近代的な社会は合理的であり、原始的な社会は非合理的である。理性(カテゴリー)と非理性、主体と客体もそうであり、現代の我々は二元論的に明確に区別して考える傾向がどうやらある。

科学は通常、「知識・客観性・経験的検証」に基づくものと考えられている。一方、宗教は「信仰・主観的経験による信念」に基づいていると考えられている。

(1)合理性のなかに非合理性があるケース

たとえば「科学は宗教からの派生である」とか、「科学的認識は特定の社会的条件に基づいている」という言い方は、合理性のなかに非合理性があることを述べているケースだと言える。

デュルケムは「ある科学的法則が、学者の心性にとって、数多くの変化に富んだ経験という権威をもつとき、この法則に矛盾すると思われる事実の発見によって、余りに軽々しくこの法則を放棄するのは,まったく方法に反することである。」と述べている。

科学者は科学的法則に対してある種の「信仰」を抱いているというわけである。科学者は長年にわたり観察や実験で確立された科学法則が「正しい」と信じ、一時的な反証が現れたとしても、その法則をすぐには放棄しないのである。

このように考えると、科学的法則への信念は、ある種の「儀礼」として維持されていると考えることもできる。宗教における信者が、「礼拝という行動によって信仰を保つ」ことと通底するものがあるというわけである。これらはトーマス・クーンの議論とも重なるものがある。

(2)非合理性のなかに合理性があるケース

現代の我々からすれば模擬的儀礼は錯乱に、つまり非合理的に見える。なぜなら、カンガルーの模倣をしてカンガルーが物理的に繁殖するとは考えられないからである。

しかし、儀礼という行動によって「成員の幸福感や所属感が生じている」という潜在的機能は確かであり、表面的な経験的反証(たとえば雨がふらない、動物が繁殖しない)は信仰を否定するものにはならないという。

つまり、非合理性の中に合理性が、非因果性の中に因果性が見えてくるのである。

「「『原初形態』における理性の社会学的批判の試みを,理性の社会的諸条件による基礎づけとのみ解するかぎり,そうだと言うしかない.この点にかんするパーソンズの批判は致命的である.

しかし,理性の社会学的批判の意義はむしろ,合理性のなかに非合理性を,そして非合理性のなかに合理性を見ることをつうじて両者のあいだにある内的な関係として社会を位置づけた点にあるのであった.」松浦雄介「知と信の社会理論――『宗教生活の原初形態』における――」,16p

「科学と宗教の関係を,科学の視点から見るのを止めて宗教という他者の視点に立って見たとしても,それは遠近法を相対化することにはならない.

そのとき宗教が自己となり,科学が他者となるだけだからである.それゆえ理性批判とは,自己から他者へと移動することではない.自己のなかに他者を,そして他者のなかに自己を見出すことである.たとえばデュルケムはつぎのように言っている.

>「われわれが異質な用語を内的な関係によって結びつけるときには,つねに相反しているものを同一視することを強いられる」(Durkheim1912:341=1941上:428).ある意味で『原初形態』自体が,このことを実践しようとした書物だと言える.なぜならここで試みられたのは,近代科学と未開宗教という異質なものどうしを内的な関係によって結びつけることだからである.

この関係づけは,一方で原始宗教の合理性を,他方で近代科学の宗教性を見るという,二重の相対化をつうじてなされた.われわれの考えでは,この二重の相対化をつうじて見出される内的な関係こそ,社会と呼ばれるべきものである.社会が科学と宗教を結合させるその仕方が内的であるのは,科学と宗教が社会から派生したからである.」

松浦雄介「知と信の社会理論――『宗教生活の原初形態』における――」,6p

「たとえ物理的効力(動物の繁殖)は非現実だとしても,その儀礼によって得られる幸福感はたしかな基礎を持っている.したがってこの信念と儀礼とは,潜在的機能を果たしており,表面的な次元での経験的反証は根本の観念を否定するには至らないのである.

これと同じことは現在でも見られる,とデュルケムは言う.現在でも,教義が教えるような特別な効力が儀礼にあるとは考えていないにもかかわらず,依然として礼拝を続けている信者がいる.

教義を合理的に正当化できるという確信が存在しないにもかかわらず礼拝が維持される事実自体が,信仰が教義という知識に基づくのではなく,礼拝という行動に基づくことを示している.

>「単純に過ぎる合理主義が,ときとして,儀礼的な規定に対して加える安易な批判に,信徒が一般に無関心なままでいる理由は,ここにある」(Durkheim1912:514=1941下:225-6).

「同じことは,科学における学者の行動についても言える.この点では,学者の心性は宗教的心性と度合を異にしているだけである.

ある科学的法則が,学者の心性にとって,数多くの変化に富んだ経験という権威をもつとき,この法則に矛盾すると思われる事実の発見によって,余りに軽々しくこの法則を放棄するのは,まったく方法に反することである.51(1・10)10(Durkheim1912:514=1941下:227)」」

松浦雄介「知と信の社会理論――『宗教生活の原初形態』における――」,10p

「科学的認識が知的側面にのみかかわるものではなく,信仰としての側面があるというこのクーンの指摘は,すでにデュルケムによって先取りされていたのである.

さらにまた,科学が客観的真理を追究する自律的活動としてありえたのは,それが客観性への信仰によって支えられていたからである.「概念は,科学のあらゆる規準にしたがって構成されているときでさえ,自己の権威をただ自らの客観的価値から引き出すだけでは十分ではない.概念が信じられるためには,それが真実であるだけでは足りない.……今日,概念がある種の特権的信用を得るために,科学の証印を有するだけで大抵十分であるのは,われわれが科学に信仰をもっているからである.しかしこの信仰は,本質的には宗教的信仰と異ならない.(Durkheim1912:625=1941下:360)」」

松浦雄介「知と信の社会理論――『宗教生活の原初形態』における――」,10p

デュルケムが示す「両義性」の効用についてルーマンの「二次観察」から考える

合理性の中に非合理性が、非合理性の中に合理性があるといったような、ジンメルならば「両義性(アンビバレント)」とでも呼ぶべき事態がどのように「社会」とつながるのか。

我々が合理的だと思っているものの中にも非合理的なものがあるのではないか、逆もまたしかりなのではないか、という「反省を促す」という作用だけなら話はわかりやすい。

ニクラス・ルーマンでいえば「自己飲み込み構造に敏感であれ」ということになるのかもしれない。

合理側が相手を非合理だと決めつけているが、合理側も非合理的なのではないか?と常に反省していくわけである。

ルーマンの「二次観察」と認識論的には関わりが深いのかもしれない。

一次観察:世界とは何であるかということについての一種の存在論的観察のこと。

例:「あの人の主張は、道徳的に間違っている」と私が述べるケース。

二次観察:他の観察者がどのように観察するかを観察すること。

この「どのように」とは、特に「どのような区別(バイナリーコード)を用いているか」と言い換えることができる。

たとえばある観察者が「〇〇はおかしい」と主張していることを観察する場合、それは道徳的/非道徳的という区別なのか、論理的/非論理的という区別なのか、どういう区別をつかって判断しているのか、観察しているのか、どちら側を指示しているかなどを観察する営みである。

デュルケムの文脈で言えば、ある特定の社会における特定の宗教において、どのような合理性/非合理性という区別が用いられているのか、聖/俗という区別が用いられているのかという「コード(区別)」を明らかにする試みであると言える。

追記(2025/04/23):バリナリーコードではなく、バイナリーコード

社会とは「力」である

松浦さんは社会を「地理的に特定された諸集団」ではなく、「集団とそれを生みだす力の絡みあい(動的な諸力の体系)」、「流動的な力が安定した状態に組織される仕組み」であるとデュルケムが考えていることを強調している。集団は力が組織化された「結果」であるという。

なかなか抽象的で理解しにくい。しかし社会が具体的な人々ではなく、諸個人の総和以上のなにかであるとデュルケムが述べていたことのひとつの表現として理解することはできる。

我々はいままでの動画でさまざまな「社会」を、すなわち社会的事実を見てきた。社会的事実はどれもそれだけでは「社会」とはいえず、断片的なものである。

例えば法律、経済、宗教、政治といった大きな制度から、自殺の傾向や集会での熱狂といったような潮流まで、その構造の度合い(安定性)や要素の大きさが違うだけで、どれも(大きな)社会の「要素」なのであり、現代的に言えば「サブシステム」とでもいうべきものなのだろう。それぞれ独立的(他のサブシステムと区別できるという意味で)ではあるが依存的(他のサブシステムを必要とするという意味で)であるといえる。

「社会という大きなシステム」は最も目見にえにくい、内在的なものである。しかたなく、目に見えやすい自殺の統計や法、宗教の儀式といった外在的なものからアプローチするほかないとデュルケムは考えてきた。

デュルケムは後期において、より目に見えにくい「社会的事実の内面化」も扱っているが、やはり「社会システム」というより大きな物を捉えきることはできていない。

社会システムは流動的に、日々動いていく「力」のようなものなのであり、その全体を捉えきることは難しい。

社会とは「動的な諸力の体系(システム)」なのである。要素が要素に影響し、構造が構造に影響し、サブシステムがサブシステムに影響する、膨大な要素の絡み合いが社会システムを形成しているのである。人間(集団)と社会システムを区別する理論が整備されていくのはパーソンズやルーマンの時代になってからであるが、しかし社会が単なる集団ではなく、要素の相互作用や再生産、維持や強化といった「力の絡みあい」であるという点をデュルケムはとらえていたといえる。

松浦さんは「異なる諸集団のあいだでコミュニケーションが可能なのは諸集団を媒介する諸力があるからである」と述べている。

単に「異なる集団同士で意識や性質が似ているからコミュニケーションができる」、あるいは「より曖昧な集団が中間に存在するからコミュニケーションができる」というのではなく、もっと広い視点で、集団間のやり取りを支える「力」があるからだと考えているわけである。

「認識が社会に依存しているとすれば,なぜ異質な社会を認識することができるのか.それは社会が,異質なものを結び合わせるからである.

>「地理的に特定されたどの社会にも結びつかない聖なる存在が形成されたとしても,それは,これらの存在が超社会的な起源をもっているからではない.そうでなくて,これらの地理的に特定された諸集団の上に,すでに,輪郭がはっきりしない他の集団が存在しているからである」(Durkheim1912:609=1941下:340).

「地理的に特定された諸集団」のあいだにはすでにある種の関係がある.それゆえ理性はその関係に基づいて認識することができる.だがここでデュルケムは,「輪郭がはっきりしない他の集団」が「地理的に特定された諸集団」間のコミュニケーションを可能にするかのような言い方をしているが,それは不正確である.

実際にはむしろ後者が前者を生みだすのだから.社会とは集団のことではなく,集団とそれを生みだす力の絡みあい,「動的な諸力の体系」である.社会を集団としてのみとらえることは,力が組織化された結果しか見ないことになる.そして共約不可能性の問題は,社会を「諸集団」としてのみとらえるこの前提から起こるのである.

社会を集団と同一視する前提を維持するかぎり,理性の社会学的批判とは理性を何らかの集団によって基礎づけることであり続けるし,したがって決して社会的独我論の呪縛を脱することもできない.

しかしすでに述べたとおり,社会とは「あらゆる種類の異質な存在を通じて伝播するエネルギー」をシンボリズムによって組織化する仕組み,すなわち「動的な力の体系」である.

異なる諸集団のあいだでコミュニケーションが可能なのは,上位に「輪郭がはっきりしない他の集団」が存在するからではなく,諸集団を媒介する諸力があるからである.」

松浦雄介「知と信の社会理論――『宗教生活の原初形態』における――」,17p

集団間のコミュニケーションを促進するような要因や仕組みをルーマンのコミュニケーションメディアを通して考える

集団間のコミュニケーションを促進するような要因や仕組みとはいったいなにか、詳細には語られていない。

ルーマン的に言えば「コミュニケーションメディア」によってといったことになるのだろうか。

コミュニケーションメディア:コミュニケーションの連鎖を可能にするメディア(媒体)のこと。そもそも生じにくいコミュニケーションという出来事をより生じやすくすることに寄与するもの。ルーマンはコミュニケーションメディアを3つに分けて考えた。

- 言語メディア:コミュニケーションの相手が何を考えているのか知ることを可能にしてくれるメディア。言葉、ボディ・ランゲージ、芸術表現など。

- 流布メディア:時間や空間を越えてコミュニケーションが成立することを可能にしてくれるメディア。文字や印刷技術、通信技術など。

- 成果メディア(象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディア):コミュニケーションの連鎖がしやすくなる条件付や動機づけを行うメディア。真理、愛、権力、貨幣など。

デュルケムはコミュニケーション・メディアのなかでもとくに成果メディアを重視していると考えることができる。

人々の相互作用、すなわち集合的沸騰によって、「聖なるもの」が生じ、それを中心にシンボル体系としてトーテミズムなどの宗教が生じる。そして宗教は人々に力を与え、人々の力はより増加し、さらに宗教が維持され、強化されていくのである。もっとも、異なる社会同士のコミュニケーションと同じ社会同士のコミュニケーションを区別し、前者特有のコミュニケーションを可能にするメディアの分析などをする必要があるのかもしれない。

特定の言語や宗教、科学は「諸集団を媒介する諸力そのもの」ではなく、「諸集団を媒介する諸力の結果」である。

関係の無限性が有限な形態において現実化されている

どうして言語や宗教、科学が生じたのか(変換・表現されたのか)。松浦さんの抽象的な言葉で言えば「関係の無限性が有限な形態において現実化されている」ということになる。おそらくカントの「美的判断」に関連するのだろう。自然には無限数の事実が潜在しており、そのうちのごくいくつかが、われわれの選択行為によって「真の事実」となって現れるとカントは考えた。その選択行為が集団の行為によって「力」となり、その力が潜在を現実に変え、拘束などの「(社会的)事実」として現象させたと言えそうだ。力の作用、反作用の循環である。

今まで学んできた言葉で言えば集合的沸騰において特に強く生じる「集合力」がさまざまな形態で現れているのであり、その(もっとも純粋で力強く、原始的な)一つが宗教だということになる。

そして宗教もまた法や政治、科学などさまざまな形態へと派生していった。しかしその派生を促したのも「集合力」が関係しているというわけである。集合力(無限定なもの)によって構造(有限なもの)が生じ、構造は集合力を強化するという再帰的な、循環関係にあるといえる。ルーマン的に言えばオートポイエーシスだろう。

人間はどういうわけか、集合して、力を生み出す生き物である。始原において、どうやら集合して力をそれぞれが感じ、その力を動植物などで表象し、宗教(トーテミズム)を協同して創った。

その具体的内容は偶発的であり、ほかでもありえたかもしれない。

宗教は人々のコミュニケーションをより可能にするものである。近代以降では宗教よりも分業に役割が移行しつつあるのかもしれない。そしてある社会と他の社会の人々の通訳可能性は、この「力」に依存するものであり、特定のメディア(宗教や法、言語)に依存するものではないということになるのだろう。ジンメル的にいえば内容ではなく形式に依存するものである。

この「力」はデュルケムにおいて理論的に語られることはないが、ルーマンの社会システム理論的にいえば「コミュニケーションの連鎖による創発的な現象」とでもいうべきものなのかもしれない。

「理性批判とは,理性と非理性とのあいだに置かれた絶対的な境界線をとり払い,両者のあいだに関係を見出すことである.

あの遍在的で無限定な力とは,この関係の無限性のことである.だがこの無限な関係は,有限な形態において現実化されている.それゆえ理性の社会学的批判とは,有限な理性の批判をつうじてこの関係を見出すことである.」

松浦雄介「知と信の社会理論――『宗教生活の原初形態』における――」,17p

参考文献リスト

今回の主な文献

雀部 幸隆 「知と意味の位相: ウェ-バ-思想世界への序論」

雀部 幸隆 「知と意味の位相: ウェ-バ-思想世界への序論」

中島道男「エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)」

中島道男「エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)」

エミール・デュルケム「宗教生活の基本形態(全) ──オーストラリアにおけるトーテム体系 (ちくま学芸文庫) 」

エミール・デュルケム「宗教生活の基本形態(全) ──オーストラリアにおけるトーテム体系 (ちくま学芸文庫) 」

グレゴリー・ベイトソン 「精神と自然 生きた世界の認識論 (岩波文庫 青N604-1) 」

グレゴリー・ベイトソン 「精神と自然 生きた世界の認識論 (岩波文庫 青N604-1) 」

グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学へ (上) (岩波文庫 青N604-2) 」

グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学へ (上) (岩波文庫 青N604-2) 」

モリス・バーマン「デカルトからベイトソンへ ――世界の再魔術化」

モリス・バーマン「デカルトからベイトソンへ ――世界の再魔術化 」

真木 悠介 「時間の比較社会学 (岩波現代文庫 学術 108)」

真木 悠介 「時間の比較社会学 (岩波現代文庫 学術 108) 」

汎用文献

佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」

大澤真幸「社会学史」

新睦人「社会学のあゆみ」

本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる

アンソニー・ギデンズ「社会学」

社会学

社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)

クロニクル社会学

社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像

参考論文

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ: E・デュルケム著 『宗教生活の原初形態』 の位置づけ」(2012)[URL]

・『宗教生活の原初的形態』の全体的な要約となっている。批判的な言及が多い。

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ 2: 空間が時間を超越することによる因果律の打破」(2013)[URL]

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ 3: 土地と親族をめぐるアボリジニ社会の構造」(2014)[URL]

野中亮「『宗教生活の原初形態』における「俗」の位置」(1997)[URL]

酒井健「聖なるものの行方: 社会学研究会とそれ以後のバタイユ」(2013)[URL]

・教会の定義

・バタイユの話は面白い

太田健児「デュルケム後期道徳論における認識論問題:『宗教生活の原初形態』 のカテゴリー論と学説史再編問題を手がかりとして」(1999)[URL]

・主にカテゴリー(範疇)論、カントなどとの関連

ヅァイトリン,山田隆夫(翻訳),「エミール・デュルケーム (VII)-自殺-: 宗教生活の原初形態」(1990)[URLなし]

・デュルケムの主張の理解の補強に使える。ただし、マルクスとの対比が目的であるかのように全体が構成されていることに注意。

内藤莞爾「晩年のデュルケム (上)」(1983)[URL]

内藤莞爾「晩年のデュルケム (下)」(1984)[URL]

内藤莞爾「デュルケムにおける宗教概念の形成 (1)」(1983)[URL]

内藤莞爾「デュルケムにおける宗教概念の形成 (2)」(1984)[URL]

望月哲也「デュルケーム社会理論における宗教社会学の位置」(2000)[URL]

清水強志「デュルケームの 「プラグマティズム」 講義」(2007)[URL]

清水強志「デュルケーム社会学におけるシンボルの役割」(2011)[URL]

寺林脩「デュルケムの宗教論 (序説)」(1980)[URL]

寺林脩「デュルケム宗教論の展開」(1981)[URL]

奥村隆「距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──」(2012)[URL]

・ジンメルとデュルケムの比較の参考、集合的沸騰について

堀圭三「デュルケムのジンメル評価について」(1999)[URL]

小川伸彦「デュルケームの儀礼論への一視角 : 二つの規範と「社会」の実在性」[URL]

・『宗教生活の原初的形態』について極めてわかりやすく整理され、定義づけられ、一般化されているいい論文。

椎野信雄「遊びとゲーム: 遊びの貧困の所以 (特集 1 ゲームの時代)」(2011)[URL]

松浦雄介「知と信の社会理論」(2000)[URL]

加藤雄士「認識論のレビューに関する一考察: 人材開発の手法の理解に役立てるために」(2016)[URL]

中村恵子 「構成主義における学びの理論 : 心理学的構成主義と社会的構成主義を比較して」[URL]

沼上幹「われらが内なる実証主義バイアス」[URL]

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。