- Home

- アルフレッド・アドラー

- 創造発見学第三回:「アドラー心理学と創造性」(7)アドラー心理学の哲学(共同体感覚)とはなにか

創造発見学第三回:「アドラー心理学と創造性」(7)アドラー心理学の哲学(共同体感覚)とはなにか

- 2024/5/1

- アルフレッド・アドラー

- コメントを書く

Contents

- 1 はじめに

- 2 「共同体感覚」

- 3 共同体

- 4 幸せの鍵としての共同体感覚

- 5 「完全という目標」

- 6 人類全体の幸福について

- 7 隣人愛は目的なのか手段なのか

- 8 私たちどこから来てどこへ行くのか

- 9 個人の幸福について

- 10 ファイヒンガーの「かのように哲学」

- 11 共同体感覚は相対主義か絶対主義か

- 12 導きの星

- 13 「自己受容」

- 14 「他者信頼」

- 15 「他者貢献」

- 16 他者貢献は偽善なのかについて検討

- 16.1 偽善とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

- 16.2 「わたし」の価値を実感するために他者貢献をする、という論理について

- 16.3 「他者を仲間だと見なして行う貢献は偽善にはならない」のか

- 16.4 しかし・・でも・・やはり、それでも

- 16.5 ひっかかり:「われわれ意識」、「われわれ感覚」について

- 16.6 やらない善よりやる偽善?

- 16.7 「我々のためにならない」のなら左頬を差し出す必要はないか?

- 16.8 カントがいう「義務としての義務の名に値しない行動」

- 16.9 「相手のために自分のことを考える」という論理構成と「自分のために相手のことを考える」は機能的にほんとうに等価な論理か?

- 16.10 「主体性」と「他人のため」を超える、あるいは補強

- 16.11 「国民が疲労困憊しているこの時に、自分一人の魂を救って何になる」、討論によって創られる規範(センス)について

- 17 円環構造について

- 18 共同体感覚の発展を妨げる3つの要素

- 19 共同体感覚が欠如している人にありがちな態度

- 20 共同体感覚で精神疾患を治せるのか

- 21 共同体感覚の悪用(誤用)

- 22 参考文献リスト

はじめに

動画での説明

・この記事の「概要・要約・要旨・まとめ」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

アルフレッド・アドラーとは、プロフィール

・アルフレッド・アドラー(1870-1937)はオーストリアの心理学者、精神科医

・アルフレッド・アドラー(1870-1937)はオーストリアの心理学者、精神科医

・主な著作は『器官劣等性の研究』。

・フロイト、ユングと並ぶ心理学における三大巨頭として挙げる人もいる。

・フロイトと袂を分かち、独自の「アドラー心理学(個人心理学)」という理論体系を発展させた。日本ではあまり知られていなかったが、岸見一郎さんと古賀史健さんによる「嫌われる勇気」(2013)がベストセラーとなり、多くの人に知られるようになった。

前回の記事

動画の分割について

創造発見学第三回:「アドラー心理学と創造性」(1)心理学の基礎知識

創造発見学第三回:「アドラー心理学と創造性」(2)アドラー心理学の理論

創造発見学第三回:「アドラー心理学と創造性」(3)劣等感とはなにか

創造発見学第三回:「アドラー心理学と創造性」(4)劣等コンプレックスとはなにか

創造発見学第三回:「アドラー心理学と創造性」(5)ライフスタイルとはなにか

創造発見学第三回:「アドラー心理学と創造性」(6)ライフタスクとはなにか

創造発見学第三回:「アドラー心理学と創造性」(7)アドラー心理学の哲学(共同体感覚)とはなにか

創造発見学第三回:「アドラー心理学と創造性」(8)アドラー心理学の技法(勇気づけ)とはなにか

記事が長すぎて重いので8つに分割することにしました。動画では1つにまとめています。長い動画は分割するべきなのか迷い中ですが、どちらかだけでも一体的に一つの場所で確認できる手段が欲しいので今後もそのままかもしれません。

「共同体感覚」

「共同体感覚」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

共同体感覚:アドラー自身のシンプルな定義は「他の人の目で見て、他の人の耳で聞き、他の人の心で感じる」という感覚である。

Crandallの定義では「他者に対する興味と関心」であり、Mosak&Maniacciの定義では「私たちがお互いに、そして、世界と共に持っている共感的で情緒的な絆」である。「自分の居場所がこの世界にあるという感覚(所属感)」のことともいえる。

追記(2024/04/29):アドラーは共同体感覚の類似語として、共生、協力、人間性、理性の自我を挙げてる点もポイントである

「共同体感覚の提唱者であるAdler自身は“他の人の目で見て,他の人の耳で聞き,他の人の心で感じる”という言葉が共同体感覚の許容し得る定義であると述べている(Adler,1927)。また,Crandall(1981)は共同体感覚を“他者に対する興味と関心”と定義し,Mosak&Maniacci(1999坂本監訳2006)は,共同体感覚は“私たちがお互いに,そして,世界と共に持っている共感的で情緒的な絆”であると述べている。」

髙坂康雅「共同体感覚尺度の作成」,88p

「野田(1998)は,共同体感覚の定義は困難であると述べた上で,これまでの共同体感覚の議論をまとめ,共同体感覚は“「私は共同体の一員だ」という感覚”である「所属感」,“「共同体は私のために役に立ってくれるんだという感覚”である「信頼感」,“「私は共同体のために役立つことができる」という感覚”である「貢献感」という3側面で構成されると述べている。Manas-ter&Corsini(1982高尾・前田訳1995)が所属感は共同体感覚の一部であると述べ,Mosak&Maniacci(1999坂本監訳2006)は,共同の福利への貢献や献身,信頼などを共同体感覚の行使の例として挙げている。これらからも野田(1998)が指摘した「所属感」,「信頼感」,「貢献感」は共同体感覚を構成している側面であると考えられる。また野田(1998)はこれらに加え,“「私は私のことが好きだ」ということ”である「自己受容」も共同体感覚の一側面であると述べている。SIIやSSSIにおいて自己に対する肯定感や信頼感に関わる下位尺度が設定されていることから,「自己受容」も共同体感覚を構成する一側面であると考えられる。つまり,共同体感覚は,「所属感」,「信頼感」,「貢献感」,「自己受容」の4側面で構成されていると考えられる。」

髙坂康雅「共同体感覚尺度の作成」,88pキーワード:類似語

「共同体感覚、あるいは共生、協力、人間性、理想の自我などなんと呼んでもいいのですが、これが不足していると、人生のあらゆる問題に対する準備ができなくなります。」

アルフレッド・アドラー「生きる意味――人生にとっていちばん大切なこと――」,長谷川早苗訳,116p

共同体

共同体とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

共同体:自分が属する家族、学校、職場、社会、国家、人類…という集団のすべて、過去・現在・未来のすべての人類、さらには生きているものも生きていないものも含めたこの宇宙の全体を指しているという。

既存の特定の共同体を指すわけではなく、あくまでも理想の中にのみ存在する一番範囲の広い共同体である。

そのような理想の共同体の視線で物事を考えることを「永遠の目で見る」ともいい、こうした永遠の目による感覚が定義上最も共同体感覚に満ちている状態となる。

キーワード:共同体

「ここでいう『共同体』というのはさしあたって自分が属する家族、学校、職場、社会、国家、人類…という集団のすべて、過去・現在・未来のすべての人類、さらには生きているものも生きていないものも含めたこの宇宙の全体を指している、と考えていいのですが、アドラーはこれを『到達できない理想』である、といい(Individualpsychologie in der Schule(学校における社会心理学),S.20)、どこにも既存の社会であるとはいっていません。」

岸見一郎「アドラー心理学入門」,112p

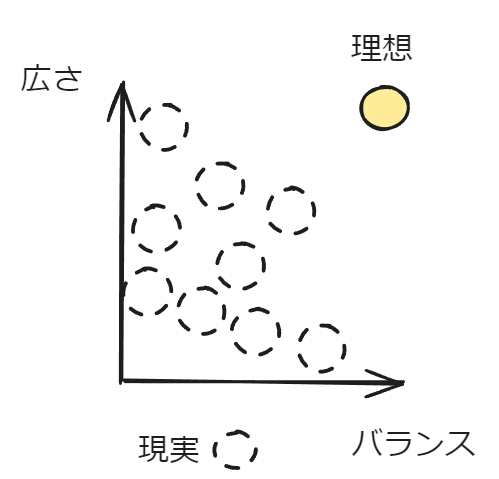

広さとバランスの図

現実の共同体感覚の程度には幅があり、より大きな共同体の視線を持っているかどうかが重要になる。自分中心の、私的な目しか持っていない場合が共同体感覚の真逆の感覚である。

だからといって他人の人生を生きる「自己犠牲」や「承認欲求」の感覚が共同体感覚ではない。そのバランスの上に共同体感覚はあるといえる。ポイントは「広さ」と「バランス」である。共同体の範囲が広ければ広いほど、バランスはとりにくくなる。最も広い状態でもバランスが取れているような状態が理想の共同体感覚であるとわたしは考える。

幸せの鍵としての共同体感覚

幸せの鍵としての共同体感覚とは

【ポイント】アドラーのほとんどすべての概念の根底には「共同体感覚」があり、「共同体感覚」が個人や人類の幸せの根源であると考えている。

・アドラーは「勇気と幸福は共同体感覚にしか見られないもの」だと述べている。共同体感覚がないところに、幸せはないという思想である。

・ライフタスクに向き合い、解決することが「幸せ」につながっている。そしてライフタスクは「共同体感覚」を伴った「ライフスタイル」によって向き合うことができ、適切な形で解決することができる。

・共同体感覚が欠けている場合、劣等感は「劣等コンプレックス」になりやすい。劣等コンプレックスになった場合、ライフタスクと向き合わずに回避するようになる。その結果「幸せ」につながらずに不満が溜まり、「不幸」になってしまう。

・不幸は対人関係の悪化にあり、幸福は対人関係が良好なことであるといえる。そして対人関係を善くするためには「共同体感覚」をもつ必要がある。

キーワード:幸せ

「私達は、他者の役にたっているときに、自分の価値を心から実感でき、充実感を感じます。共同体感覚は人生を幸せに導くカギとなるわけです。」

永藤かおる「勇気の心理学アドラー超入門」,74Pキーワード:「勇気と幸福は共同体感覚にしか見られないもの」

「人生のあらゆる問題は、私が指摘したとおり、協力する能力と準備を求めます。これは共同体感覚の明らかな印です。この状態には、勇気と幸福が含まれています。勇気と幸福は共同体感覚にしか見られないものです。」

アルフレッド・アドラー「生きる意味――人生にとっていちばん大切なこと――」,長谷川早苗訳,300p

「完全という目標」

「完全という目標」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

完全という目標:人類全体の理想的な共同体、進化の最終的な成就を意味する目標。これは「永遠の目」でみた時の目標。アドラーは究極的には「人生の課題や外界との関係をすべて解決したと思える状態」を共同体感覚と表現している。

アドラーは共同体感覚を「人類が完全という目標に到達したときに考えられるような『永遠』にふさわしい形の共同体を追求するということ」とも説明している。こうした「完全という目標」はけっして現在や過去の特定の共同体や政治的・宗教的な形式のことを言っているわけではないという。

たとえば共産主義か民主主義かどちらかという問題ではなく、あらゆる政治主義を超越した、最高の、虚構であり理想の「政治形式」ということになる。

宗教も同様であり、一切の宗教的対立をもたらさないような、理想の「宗教形式」となるのかもしれない。要するに、具体的に言葉にすることは難しいような、経験することができないような理想の「何か」である。物質のように形態をもたず、経験できない「何か」であることから形而を超えたものであり、それゆえに形而上学的だと言われることがある。アドラーも共同体感覚が形而上学的だということ、一種の哲学であることを認めている。

キーワード:完全という目標

「共同体感覚とは、人類が完全という目標に到達したときに考えられるような『永遠』にふさわしい形の共同体を追求するということです。けっして、いま現在の共同体や社会とか、政治的・宗教的な形式のことを言っているわけではありません。『完全』にもっともふさわしい目標とは、人類全体の理想的な共同体、進化の最終的な成就を意味する目標です。…わたしたちの考える共同体感覚は、人類の最終形であり、人生の課題や外界との関係をすべて解決したと思える状態でもあります。ひとを律する理想で、方向を与える目標です。この完全という目標には、理想の共同体という目標が含まれてなければいけません。」

アルフレッド・アドラー「生きる意味――人生にとっていちばん大切なこと――」,長谷川早苗訳,291-292p

人類全体の幸福について

なぜ隣人を愛さなければならないのかという問いについて

Q なぜ隣人を愛さなければならないのか

「なぜ隣人を愛さなければいけないのかと尋ねられたら、私はどのように回答すべきかわからない。だが、私は逆になぜそのような質問をするのかと尋ねることはできる」とアドラーは答えたという。

一方で、アドラーは「流れが人類全体の幸福と反したり、聖書のカインの問い『なぜ隣人を愛さなければいけないのか?』が含まれていたりするのなら、わたしはどんな流れも間違っているととらえるでしょう。」と述べている。

アドラーは「流れの方向が人類全体の幸福という目標で導かれているという確固たる証拠があるのなら、どんな流れも私は正しいと見なす」とも述べている。

「正誤」を語りつつ、その正誤の根本的な根拠には「わからない」というニュアンスが感じ取れる。

これはなかなか哲学的な問題だろう。相対主義と不可知論と絶対主義とリゴリズム、そして一雫の希望が矛盾と調和の中で息をしているかのような印象を受ける。まず「幸福」とはなにかを哲学的に定義する必要がある。次に、その定義に背くようならば、いかなる行動も「誤り」だということになる。この場合、アドラーは「隣人愛」や「生きる意味」というものを幸福に不可欠な要素と暫定的に考えているのだろう。

アドラーは決定するつもりはないがと前置きをしつつも、「個人や集団の動きは、永遠に値する価値、人類の発展に向けた価値を創るときだけに、価値があると見なされる」と述べている。個人の発展に向けているものではないという点が重要だろう。

アドラーは人間の価値や幸福は共同体への貢献であることを強く強調する。「人類の幸福に貢献しなかった人間はどうなるか?、何も残さず消えた」とまで述べている。

問題は「永遠に値する価値」を人間は知ることができるかという「事実の問題」と、近づくことができるという「仮想」のもとで、その効用の「価値の問題」に分けることができる。アドラーは後者だろう。

実際にはケースバイケースであり、未来がどうなるかを我々は知ることができない。間違えることだってある。何が将来的に、かつ客観的に共同体への貢献になるかどうかを厳密に語ることは難しい。

キーワード:隣人愛、エリス

「また,共同体感覚に関する見解において,アドラーは論理療法と明確に異なる考えを持つ。論理療法では,人間の合理的な行動は,まずもって自己感覚に基づいており,論理的には,自己感覚は共同体感覚と根本でつながっていると考える。アドラーは逆に考えているようである。「人は共同体感覚によって,最大の自己に対する愛情や幸福を達成することができる」この点についてアンスバッハーとアンスバッハーは次のように示している。「なぜ隣人を愛さなければならないのかという一般的な質問に対して,アドラーは『なぜ隣人を愛さなければならないかを尋ねられたら,私はどのように回答すべきかわからない。だが,私は逆になぜそのような質問をするのかと尋ねることはできる』と答えた」。論理療法家は,異なる立場を取る。なぜ隣人を愛さなければならないか,少なくとも傷つけないように注意しなければならないのかという質問に対しては,自分自身が生きていきやすい社会を作るのに役立つから,という回答を持っている。言い換えれば,論理療法家は,自己感覚は共同体感覚を必要としていると信じており,さきほどの理由から,幸福を目指すラショナルな人は他者にも関心を寄せるのである。さらに,論理療法家はマズローや他の理論家とともに,人間は,自己破壊的で自己嫌悪的な行動を取るような非論理的思考に巻き込まれていなければ,本来的に他者に対して支援的かつ友好的であると信じている。アドラーが,「すべての努力は患者の共同体感覚を育成することに向かう」と述べているが,論理療法家は,「すべての努力は患者の自己感覚を育成することに向かう」と述べる。論理療法家は,個人がラショナルな自己感覚を生物学的にも論理的にも持ちえた際には,強い共同体感覚を持つであろうと考える。」

森本康太郎「論理療法と個人心理学」,133-134pキーワード:人類全体の幸福、流れ

「つまり、流れの方向が人類全体の幸福という目標で導かれている確固たる証拠があるなら、わたしはどんな流れも正しいと見なすでしょう。流れが人類全体の幸福と反したり、聖書のカインの問い『なぜ隣人を愛さなければいけないのか?』が含まれていたりするのなら、わたしはどんな流れも間違っているととらえるでしょう。」

アルフレッド・アドラー「生きる意味――人生にとっていちばん大切なこと――」,長谷川早苗訳,293pキーワード:「人類の幸福に貢献しなかった人間はどうなるか?」、「永遠に値する価値」

「決定するつもりはありませんが、1つ言えることがあります。それは、個人や集団の動きは、永遠に値する価値、人類全体の発展に向けた価値を作るときだけに、価値があると見なされるということです。この主張を弱めるために、自分や他人の愚かさを言い訳にしてはいけません。大事なのは真理は手にしていることではなく、真理を求める努力であることは明白です。この事実は、『人類の幸福に貢献しなかった人間はどうなるか?』と問うとき、さらに決定的かつ明白になります。問いに対する答えは、『なにも残さず消えた』です。後に残るものはなく、肉体も精神も消え去っています。地球に飲み込まれるのです。宇宙の現実と調和できずに絶滅した動物と同じことが起こります。そこには実際、ひそかな法則性があります。答えを求める宇宙がまるで命令するかのような法則性です。『去れ!おまえたちは生きる意味を理解できなかった。未来へ達することはできない。』」

アルフレッド・アドラー「生きる意味――人生にとっていちばん大切なこと――」,長谷川早苗訳,295p

前進とは、進歩とは

アドラーは「共同体に貢献しないものを避けることができるだけで、大きな前進なのかもしれません」と希望的に述べている。これは客観的に貢献しているか、あるいは将来においてもそれが貢献の連鎖となっていくのかを知ることはできないが、しかしまずは「貢献したと私が感じること」が重要であると考えることができる。まずは自分ができることからコツコツとしていく。それがアドラーという個人にとって隣人愛だったのだろう。

隣人愛を唱え続けて人類が滅びたならば、結果論からするとそのような流れは自己保存という目標からすると間違っていたということになるかもしれない。どんな理想も価値も経過である以上「絶対的に正しい」かどうかなどわからない。こう表現するとニヒリズムに接近するが、しかしそこを前提とするべきなのではないかと考える。

「誰かがあなたの右の頬を打つなら、左の頬をも向けなさい」という理想と「目には目を」という理想のどちらが正しいのか、深く考えた人はどれだけいるだろうか。神々の闘争とM・ウェーバーが表現した時代の中で、我々はより適切な理想をどのように見いだせるのか。理想が具体性をもてばもつほど、他の理想と対立的になる。

隣人愛という表現はアドラーが抽象的な理想の次元をひとつ外したかたちでこぼれ落ちた言葉であり、そのものではないと考えたほうが私はスッキリする。完全に合致する「言葉」がないのであり、「近そうな言葉」で表現する他がない。私でも他者でもなく、「我々という意識(脱中心化)」というほうがより抽象的で理想的な言葉のような気がする。ちなみに私は「参加する意識」と表現したモリス・バーマンの表現が好きだ。

遠い未来のことまではわからないが、すくなくともそう実感させる何かが「隣人愛」にはあるというわけだ。実際に、その時代、その場所ではそういう思想がライフスタイルに組み込まれている人は幸せと感じている具体例をたくさん見たのかもしれない。

そうした思想を正しいかのように考えさせることで、実際に人が幸福へと変わっていく例をたくさん見たのかもしれない。そう感じさせざるを得ない、不可疑的なものがあったのかもしれない。

そもそも「横の関係(仲間意識)」が共同体感覚という理想の目的の「手段」として採用されているのに、目的が仲間意識を伴うものでなければ背理になるのかもしれない。それゆえに隣人愛が流れに必要だというのはわからなくもない。しかし手段として正しいと確信している時点で論点先取り感がある。

完全がどういう状態かはわからない。しかし完全には隣人愛が含まれている「かのように」先取りしておくことの実践的意義があるのかもしれない。先取りだから悪いというのはあくまでも科学の話である。

キーワード:前進

「もちろんわたしは、未来がどうなるかならないか、断言するための鍵があると考えるほど浅はかではありません。間違える可能性があること、正確に客観的に調べていかなければ物事はわからないこと、事の成り行きでしかわからない場合も多いことをよく知っています。共同体に貢献しないものを避けることができるだけで、大きな前進なのかもしれません。」

アルフレッド・アドラー「生きる意味――人生にとっていちばん大切なこと――」,長谷川早苗訳,296p

隣人愛は目的なのか手段なのか

隣人愛::一般に、「あなた自身のようにあなたの隣人を愛さなければならない」という聖書の教えのこと。

隣人愛とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

「隣人愛」は「人類全体の幸福」のための「手段」であり、かつ隣人愛が完全に達成されている状態は「人類全体の幸福」とほとんど等しい状態ともいえる。したがって手段であり目的でもあるような概念だと言える。共同体感覚を達成するために共同体感覚を高める必要があるというようなものである。一種のトートロジー(同義反復)を感じる。

レビ記19章18節には「あなたは人々という子らに仕返しをし、恨みを懐いてはならない。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。わたしは主である。」とある。

アドラー心理学と隣人愛的思想の関連性について

これは自分を愛することができるから、他人を愛することができる。そして他人に貢献することができるというアドラーの論理とも重なってくる。また、理想は「神(主)」のみが到達できるようなものであるが、人間はそこへ努力して発展をめざしていくべきという思想が垣間見える。見返り主義や賞罰主義への否定も聖書に現れている。究極の理想ではなく、自分たち独自の具体的な理想や正義、ある種の偶像を固定的に崇拝することは好ましくないとされることも似ている。

もちろん宗教的にまとめられるほどアドラーの思想は単純ではない。利他主義(隣人愛)と利己主義の間でもがき苦しみ、抜け出そうと希望の光を探しているような印象を受ける。宗教的な話をすると複雑になるのかもしれない。たとえば「隣人」とはなにかや、「神」の位置づけなどである。こうした宗教的な要素を取り除いて考えていく。

自己中心から脱自己中心化を目指すのがアドラーの哲学であり、愛のタスクの段階では利己心や利他心が消え、主語が「我々」になるという。なかなか不可能ごとにみえるようなものであるが、目指していく必要があるという。これは「あなた」と「隣人」が重なるような、あるいは私以外の全ての人類・生き物・無機物を愛するような意識である。

※脱自己中心化については後ほど扱う

追記(2024/04/29)なかなか腑に落ちない宗教に関する雑感

岸見さんは「改宗は何か特別な宗教的確信に基づいてなされたわけではない」というが、どうもよくわからない。そんなにホイホイと改宗が行われるものなのだろうか。私にはわからないし、疑いだらけである。隠された目的があるのか。

宗教的な色を付けると主張が限定的になったり、対立する宗教の人から受け入れられにくいということは容易に想定がつく。また、特定の宗教に重きを置かないという点でも、キリスト教やユダヤ教を強調するべきではないという自制が働くことは理解できる。ユダヤ的色彩はないといいつつも岸見さんはユダヤ教の教えを引用しているし、またキリスト教の教えも引用している。

要するに、キリスト教の色彩をアドラー心理学には強く感じるのである。もちろんそこに留まるわけではなく、できるだけそこから離れようとも、視野を広げて抽象化し、一般化されている努力が見られる。出発点として宗教があった、ということはなんら非難されることはない。むしろ創造の素材として大いに利用することを推奨する。

デュルケムが宗教の「社会の統合力という機能」を重視し、マートンが宗教戦争等の「宗教の逆機能」を指摘したことを思い出す。特定の宗教は毒にも薬にもなるのであり、取り扱いが危険なのである。

岸見さんは宗教と哲学の違いを「物語」の有無で区別している。そして宗教を「歩みを止めて竿の途中で飛び降りること」であり、哲学とは「永遠に歩き続けることである」としている。これも言わんとしていることは理解できる。

私のイメージではキリスト教では答えは全て「神」が知っているのに対して、哲学では「神」がいるかどうかわからない、そこに到達するかどうかもわからない、なにもわからないことがわかるというだけである。信仰や実践によって「それ」へと歩みを永遠に進めるか、理性によって「それ」へと歩みを永遠に進めるかの違いだろう。あるいは答えは神だけが知っている、聖書に全て書いてあるから私が考える必要はない、あるいは「神は死んだ」と足を止めるか、学問もまた理性ではなにもわからないと不可知論に至るかである。

私は宗教もまた信仰や実践によって歩みを進める必要があると考える。ルソーが「自由意志などいらぬ」と苦しんだように、日々自分が合っているかどうかわからないと感じつつも、神のみぞ知るとは思いつつも、正しいと思えるような道を歩み続けるのである。その点では宗教も学問もほとんど等価である。どちらも絶対的な正解など人間は知ることができず、どちらも信仰である。どちらも「生きる態度」である。

Q&Aがすべて聖書に書いてあれば答えはもらうだけで済むだろうが、実際にはそうではない。抽象的な教えが羅列してあるだけである。これで全ての正解が書いてあるとキリスト教徒は思えているのだろうか。自分の心と行為を内省し、自分は正しいことをしたのかどうか、これからすることは正しいことなのだろうか、毎日が疑問と是正の連続だろう。もちろん「答えがある」と信じているという点では歩みを止めているかもしれないが、自分の行為が「答えと合っているか」、「答えをどう解釈するか」という探求の旅は止まらない。また、「答えがあるかのように信じている」という点ではアドラーもまた一種の宗教に近づいている。もちろんそれは取り払われるべき足場としての位置付けであり、宗教とは違うものではある。

学問に価値がある、文化に知る価値があるという信仰である。技術の発展が人類の存続にこれからも寄与していくというのも信仰である。いつ核戦争が生じるかわからない。人間は増えすぎたのではないだろうか。

ウェーバーが「理論はつねに誤謬を犯す可能性があるということを思い知らされたとしても、だからといって認識への努力そのものを放棄しようとは夢にも思わない」と言ったことが私にはどうしても心に残っている。学問的にも宗教的にも不可知論に至ることは出来ない。そんなものは「無責任」だからだ。精一杯努力して、「できうる限り客観的だと思えるほどの予測」をする必要がある。そのためには学ぶ必要があり、視野を広げる必要があり、共同体感覚を獲得する必要があるのである。そうした責任感の上で大事な人達と共に生きることができるし、幸せになることができる。

「アドラー自身もまたアドラーの心理学もユダヤ的色彩はありません。後には(一九〇四年)ユダヤ教からプロテスタントへ改宗しています。しかし、この改宗は何か特別な宗教的確信に基づいてなされたわけではない、といわれています。アドラーはユダヤ人であることについて感情的なこだわりはなかった、ということができます。」

岸見一郎「アドラー心理学入門」,16pキーワード:宗教と哲学の違い

「哲人『いえ。最大の相違点は「物語」の有無でしょう。宗教は物語によって世界を説明する。言うなれば神は、世界を説明する大きな物語の主人公です。それに対して哲学は、物語を退ける。主人公のいない、抽象の概念によって世界を説明しようとする。…あるいは、こんなふうに考えてください。真理の探求のため、われわれは暗闇に伸びる長い竿を歩いている。常識を疑い、自問と自答をくり返し、どこまで続くかわからない竿の上を、ひたすら歩いている。するとときおり、暗闇の内から内なる声が聞こえてくる。「これ以上先に進んでもなにもない、ここが真理だ」と。…そしてある人は、内なる声に従って歩むことをやめてしまう。竿から飛び降りてしまう。そこに真理があるのか?わたしにはわかりません。あるのかもしれないし、ないのかもしれない。ただ、歩みを止めて竿の途中で飛び降りることを、わたしは「宗教」と呼びます。哲学とは、永遠に歩き続けることなのです。そこに神がいるかどうかは、関係ありません。』」

岸見一郎、古賀史健、「幸せになる勇気」,29-30p

世界に参加する意識

また私という意識すら抜けていく「我々が我々を愛する」というような意識であり、こうした考えは隣人愛のさらに一歩先の気もする。

我々という意識では隣という意識もないだろう。我々とは異なる我々やあなたなどもはやいないのである。もはや人に限定する必要すらないだろう。ただそこには他が自である「再帰的な愛」があるといえる。

そもそも他者の目で見る感覚が研ぎ澄まされれば、自分と他者の境界は曖昧になり、他者の幸せが自分の幸せとなり、両者は矛盾しなくなる。

両者が調和している、世界と自分が一体となっているような状態が、アドラーにとっての理想でなはないかと私は考える。

まさにバーマンがいうところの「世界に参加する意識」だろう。バーマンが「『世界についてのあらゆる認識、知覚、知識にはつねに「参加」が入り込んでいることをひとたび認めれば、根底的相対主義の問題は自然に消滅するはずである』」と言っていたことを強く思い出す。

参加する意識はアドラーが言う「所属感」や「共同体感覚」と強く重なる感覚である。

バーマンもまた、世界に参加する意識が薄れてきた「社会的条件」を産業革命や宗教革命、科学革命などの根に探っていく点でアドラーの哲学を補強していくものとなるのだと思う。一言で表せば「世界単位のライフスタイル=パラダイム」の変遷を調べるということである。

死後の世界の理想(永遠の命)ではなく、現世における人類の発展

キリスト教のように「死後の世界の理想(永遠の命)」は直接的に語られず、「現世における人類の発展」に力点が置かれている点も重要かもしれない。キリスト教においては「現世における自己犠牲は彼岸の永遠の生の手段である」ともいえるので、必ずしも利他主義とは言えないだろう。むしろその真逆の、利己主義的な側面がキリスト教にはあると私は強く感じる。神がいなければ、来世がなければ行動に価値がないというニヒリズムにつながる道であり、アドラーはそこをも回避しようとしていたのではないだろうか。

だからこそあまり熱心なキリスト教徒ではないことを強調していたのかもしれない。そもそもアドラーはユダヤ教からプロテスタントに改宗したらしいが、プロテスタントの「決定論(救われる人は生前に決定されている)」に対する反発はなかったのだろうかと疑問に思ってしまう(プロテスタントにもいろいろと派閥はあるのでわからないが)。

利他主義も行き過ぎると自分がなくなり、他者の課題に過剰に介入するようになる。困っている人を見かけたらその人が助けを求めているかどうかを問わずに介入してしまうかもしれない。利他主義の過剰は自己はなくなるかもしれないが強い他者は残るという点で、脱自己中心化における「我々」という感覚とは離れた「彼ら」という感覚である。

完全な利他主義について

そもそも”完全な”利他主義などが成立した例はあるのだろうか。このことは小説家のマーク・トゥエインがよく考察していた気がする。アドラーでさえ行動には目的が必ずあり、目的にはその個人の「善(ためになる=利益)」があると考えている。

人間は基本的に利己的な生き物であり、人類の存続や発展が自分の存続や発展の「ためになる」からこそ、それらを目標にすると考えることもできる。たとえばアリが自分たちの生殖活動よりも姉妹かなにかの生殖活動を優先するのは「自己犠牲」だと思われていたが、実は遺伝子の存続の濃さが姉妹を手伝うほうが高いというようなことを聞いたことがある(自分の子供は1/2、姉妹は3/4の濃さ)。つまり自己犠牲に見えても、そのアリにとっての「善」だということである。

岸見さんはユダヤ教の教えである「自分が自分のために自分の人生を生きていないのであれば、いったい誰が自分のために生きてくれるだろうか」を引用している。

他者の人生を生きるのではなく、自分の人生を生きることを強調しているのである。アドラー心理学も「隣人愛は手段であり、自分の人生を生きるために、自分が幸福だと感じるために必要なものにすぎない」という思想もあるのではないかと思う。こうした「自分のため」と「他人のため」が絶妙に合致した点に理想があるというイメージがある。他人のためと重なっている必要性を健全に、自然に感じているような状態である。自分だけが幸せになるために、あるいは自分を犠牲にしてという不自然さがないような、本当に平衡感覚のとれた状態である。

キーワード: 「自分が自分のために自分の人生を生きていないのであれば、いったい誰が自分のために生きてくれるだろうか」

「哲人『ユダヤ教の教えに、こんな言葉があります。「自分が自分のために自分の人生を生きていないのであれば、いったい誰が自分のために生きてくれるだろうか」と。あなたは、あなただけの人生を生きています。誰のために生きているのかといえば、無論あなたのためです。そしてもし、自分のために生きていないのだとすれば、いったい誰があなたの人生を生きてくれるのでしょうか。われわれは、究極的には「わたし」のことを考えて生きている。そう考えてはいけない理由はありません。』」

岸見一郎、古賀史健、「嫌われる勇気」,135p

「自分自身が生きていきやすい社会を作るのに役立つから」という簡潔なエリスの論理

エリスは「なぜ隣人を愛さなければいけないのか」という質問に対して、アドラーとは対照的に「自分自身が生きていきやすい社会を作るのに役立つから」と明確に答えるという。隣人愛は目的ではなく、手段である。

アドラーは「すべての努力は患者の共同体感覚を育成することに向かう」と述べ、エリスは「すべての努力は患者の自己感覚を育成することに向かう」と述べている。これは結果としては同じような状態(=人類の幸福や個人の幸福)に至るかもしれないが、力点の起き方、究極的な目的の起き方の違いであるといえる。しかしここは重大な分岐点であると考えます。

エリスの考えは見方を変えれば「自己執着」であり、「私的感覚」を第一に見る姿勢にもみえる。実際、エリスは「論理療法家は、自己感覚は共同体感覚を必要としていると信じており、…幸福を目指すラショナルな人は他者にも関心を寄せるのである。」という。自己感覚が共同体感覚を必要とするという論理関係が重要になる。

もし必要としなければ、いらないということになる。ただし、エリスは一方で「論理療法家は(非論理的思考に巻き込まれていなければ)本来的に他者に対して支援的かつ友好的だと信じている」という。脱自己中心化をめざすというよりは、自己をのこしたまま、他者に関心をもつというような力点が置かれている。いわば「健全(合理的)な自己中心化」であるといえるだろう。

「なるほどすべきです、しかしできません」

人間は「人類の幸福のため」という壮大な目的を第一に生きていくことは難しい。これはニーチェの永遠回帰やカントの定言命法、あるいはルターの「我、自由意志を欲せず」の苦しみとも重なってくる。いわゆる「なるほどすべきです、しかしできません」に要約されるものである。

そうした生き方は宗教的な「信仰」があってはじめて可能に近づくものではないか。いわゆる価値合理的な生き方において可能になるものである。ここで重要なのは、我々がアドラー心理学における思想を「信仰」できるかという点である。結局は「かのように」信じることができるかにかかっているし、また信じることに足りるだけの「実践的な目的の手段」としてその妥当性があるか、目的合理的行為としての説得力があるかという問題になる。

ファイヒンガーは「自己保存の目的」と述べたが、これは「種」とは限定されず、「個」であるとも考えることができる。種を強調すればアドラーに近づき、個を強調すればエリスに近づくのだと思う。結果が同一の場合もあれば、力点の違いによって変わる場合もありうるだろう。力点に差異による結果の差異を厳密に検討する方法はあるのか。

もちろんその調和(個と種)にアドラーの思想があるともいえる。とはいえアドラーの場合は種の存続が第一であり、これを犠牲にする特定の個の存続などに価値はないと考えている印象が私にはある。

種の存続と重なったところにのみ、個の存続と価値があるという前提がある。日本国憲法で「公共の福祉に反しない限り」自由が許されるところと似ている。とはいえエリスの場合も結局は「手段として種に関心を持たざるをえない」という意味で、ほとんど近いところがある。

ただしエリスの力点の起き方では過剰な自己犠牲が生じにくいというメリットはあるのかもしれない。個と種が溶け合いすぎる、つまり脱中心化が起きると動機としては自己犠牲というものはないかもしれないが、結果として自己犠牲と同じものが生じる可能性は否めない。

私が犠牲になるという意識・動機はないが、結果的に犠牲になっているのである。もちろん、全員が脱中心化されれば「結果的に犠牲になる」と意味づけする外部の人間がいなくなり、こうした「結果」は消えるのかもしれない。

動態的な思想について

アドラーは自己犠牲に警鐘を鳴らしているので、問題はそう簡単ではない。種か個かという二択で語れるような問題ではない。

しかし「あなたの利益のために他者の気持ちを考えよう、社会をよくしていこう」と言われたほうがすくなくとも私には響いてくる。これは勇気づけの項目でも扱うが、我々は「出発点」として利己的になるのは健全であるが、「終着点」に利己的なものを置くのは不健全であるという点が重要になる。

それゆえに、アドラー心理学は静態的ではなく、動態的な思想だと表現することができる。固定的に特定の価値を志向し続けているわけではない。

こうした終着点に向かっている状態では利己心も利他心もなく、「我々」が主語になるのである。私だけ、あるいは私にとってのあなただけという視点ではなく、「我々」がある。我々の外に他者はいない。「最終点には我々だけがある」のである。

これが完全な目標であり、ゴールである。その過程に「あなたとわたし」というような恋人の「我々」があるが、そこには「我々以外の他者」も存在するのでゴールではない。全ての他者を、そして人間以外をも内包するような「我々」が得られるような地点が終着点であり、理想点であり、極限点である。

完全な三角形というものが現実にはないと考えたプラトンのイデア論と通じるものがある。他にもアリストテレスのディスポジション論も面白い。現実性と対置される「部分可能性」といわれるものであり、「現実性に移行する条件が部分的には存在するが、完全には充足されていない可能性」という意味である。ある意味では共同体感覚もディスポジション的だと言える。そうした人間の素質を信じるかどうかがアドラー心理学では重要になる。アドラーは人間の素質を信じている。

論理の前後にすぎないのか、それ以上のものがあるのか

利己心に基づいた思想は「利益がないのなら社会のことなんて考えなくていい」という賞罰的な、見返り思想にも聞こえる。

しかし結局は社会のことを全く考えずに自己の利益を獲得することは困難であるという事実を認める点で単なる利己主義や見返り思想ではないともいえる。「社会のことを考えざるをえない、人類の存続や幸福へと貢献せざるをえない」という結果は同じだからである。これは神の見えざる手とも関連するのかもしれない。利己心に基づいた結果、結局は他者に利することになる。

しかし究極的な話として、エリスのような私的感覚第一の考え方は、自分独りの死か他の人類全員の死かを問われたときに「他の人類全員の死」を選ぶ思想だともいえる。

自分が死んでしまうというのは目的からして本末転倒だからである。しかし「そんな生き方は幸せなのか」という声も刺さるものがある。独りで悲しみに暮れて残りの人生を生きることは本当に幸福だと言えるのか。少なくともわたしはそんな人生を幸せだと感じることができない。他の人類がいない生を送ってまで自分の生の価値を信じるほど人間は強い生き物なのか。こうした極論を離れ、では「ある国の人びとだけの犠牲ならばどうか」という話はより現実味を帯びてきてしまう。

いったい「正義」とはなにかという問題に話がつながっていってしまう。私とは、あるいは我々に含まれていない「彼ら」を支配してもいい、攻撃してもいい、それは「(特定の)我々」のためだという発想にもつながっていくのかもしれない。その特定の我々は、私の利になる我々という射程に限られる。私の生存の不利になる彼らの射程は含まれない。有利・不利を簡単に分析することはできないが、現実の人間は判断するからこそ戦争が生じるのである。

私的感覚が「個の存続の長さ」を優先するか、「個の存続の質」を優先するかにもよるのかもしれない。私がそうしたいから、人類を優先するのである。私がそうしたいから、人類を犠牲にするのである。

同じような論理かもしれない。こうした話は極論だ。しかし大きな選択をしなければいけないときが人生にはくるかもしれない。

追記(2024/04/29):卵が先か鶏が先か

論理の前後にすぎないのか、という問題は社会システム論の「卵が先か鶏が先か」を思い出さずにいられない。これは「個人が先か人類が先か」という問題として捉えることができる。もしどちらを優先しても結果が人類の発展、維持、幸福に繋がるならば、等価ならばその前後を明らかにする必要性はない。

しかしもし結果が異なるのならば、真剣に考える必要がある。これは客観的な因果関係の先後と言うより、実践的、倫理的、治療的な意義がどちらが高いかである。

私たちどこから来てどこへ行くのか

宇宙は生命の維持に関心をもっているか

ゴーギャンの『我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか』という作品のタイトルからとっている。

アドラーは「人類の成長という最終目標を思い描こうと、さまざまな試みがなされてきました」と述べているが、「どの道が唯一の正しい道なのか、わたしたちは知らない」とも述べている。

また、「宇宙が生命の維持に関心をもっているはずだという考えは、ほとんど敬虔な願いでしかない」とも述べている。

キーワード:わたしたちは知らない、敬虔な願いでしかない,呪物

「こうして考えてみると、もう1つのことがわかります。どの道が唯一の正しい道なのか、わたしたちは知らないのです。人類の成長という最終目標を思い描こうと、さまざまな試みがなされてきました。宇宙が生命の維持に関心をもっているはずだという考えは、ほとんど敬虔な願いでしかありません。」

アルフレッド・アドラー「生きる意味――人生にとっていちばん大切なこと――」,長谷川早苗訳,288p

人生の意味について

どんな目的や意味をもって人間がこの地球に生まれたのか、そして生きていくのか「私たちは知らないし知ることはできない」ということになる。これは「理性によって」という留保がつくかどうかは直接的に言及されていない。とはいえカントの純粋理性批判と重なるものがあるのだろう。

アドラーは「一般的な人生の意味はない」とまで述べている。「人生の意味はわれわれが創り出すものだ」という趣旨らしい。

追記(2024年4月30日):たとえば流産したような子ども、幼くして死んだ子どもの「人生の意味」とはなにか、という問題はドストエフスキーの作品に通底するものがある。あるいはキリスト教の決定論である。これは神への疑い密接につながる問題である。別の宗教なら前世の罪、業だとかいうかもしれない。

人類の成長とは、「人類全体の幸福を促す」ということだろう。

アドラーは今までの歴史上の試みとして「呪術」や「宗教」などの「神」に当たるものを挙げている。世界中の宗教や呪術に共通的なものとして「完全」という要素がある。おそらくはここに「科学」などの試みも入ってくるのだろう。

「宇宙が生命の維持に関心をもっているはずだ」という考えは、「我々生命は維持する価値がある、なぜなら宇宙はそれを望んでいるからだ」というような考えと通底している。

しかしそんなものはこの宇宙を創ったものしかわからず、創ったものも知っているかわからず、また創ったものが存在するかどうかもわからない。これはカントの理性の限界やマートンの目的論的機能主義への批判とも通じるところがある。我々は「敬虔な願い」、つまり「信仰」することしかできない。そんなものは科学ではない、と。

キーワード:人生の意味

「哲人『人生の意味とはなにか?人はなんのために生きるのか?ある人からこの質問を向けられたとき、アドラーの答えは「一般的な人生の意味はない」というものでした。…たとえば戦禍や天災のように、われわれの住む世界には、理不尽な出来事が隣り合わせで存在しています。戦渦に巻き込まれて命を落とした子どもたちをまえに、「人生の意味」など語れるはずもありません。つまり、人生には一般論として語れるような意味は存在しないのです。しかし、そうした不条理なる悲劇を前にしながら、なにも行動を起こさないのは、起こった悲劇を肯定しているのと同じでしょう。どんな状況であれ、われわれはなんらかの行動を起こさねばなりません。カントのいう傾向性に立ち向かわねばなりません。』」

岸見一郎、古賀史健、「嫌われる勇気」,278p

「哲人『そこでアドラーは「一般的な人生の意味はない」と語ったあと、こう続けています。「人生の意味は、あなたが自分自身に与えるものだ」と。』」

岸見一郎、古賀史健、「嫌われる勇気」,278p

「完全という目標」へと向かってきた歴史について

(1)今まで人間は「完全という目標」を思い浮かべ、またそれらの目標へ向かって努力してきた。

宗教や呪術、いわゆる「神」で象徴することが近代までは多かった。現代ではウェーバーが「脱呪術化」と述べたように、「科学」で象徴されることがある。しかしその科学もどうやら怪しいかもしれない。あるいはマルクス主義のような「政治思想」で象徴されることもあった。実際にアドラーは社会主義による変革に興味があったという点も重要だろう(やがて失望し、教育へと力点は変わったが)。

(2)「完全という目標」を具体的に思い浮かべるのはほとんど不可能であり、抽象的、理想的に思い浮かべることのできるものである。

むしろ具体的な形で思い浮かべることは危険だとアドラーは考えているニュアンスがある。例えば共産主義だけが、あるいは資本主義だけが世界を善くする目標を我々に提供してくれる、キリスト教だけが、イスラム教だけが、〇〇教だけが、と具体的に考えれば考えるほど「他の価値観をもつ人々への蔑視や支配」になりかねない。

具体化は「縦の関係」を生み出しかねない。宗教が共同体の維持に逆機能的でありうることは社会学者のマートンも述べていた。宮沢賢治が個別的な愛もナショナリズムも避けていたことに通底するものがあるかもしれない。

現代においても宗教戦争は続いているし、人が死んでいる。そんな戦争が続く世界で我々は我々を仲間だと思うことができるのか。そんな壮大な話は私と無縁であると考えているあなたも、愛するものを失ったときに「あなたが居ない人生は生きる意味がない、私には価値がない」と思うかもしれない。具体的に思い浮かべれば思い浮かべるほど、それを失うことを極端に恐れ、それだけが正しいと過剰に信じるようになる。

(3)「完全という目標」へ至る道、手段についてもなにが正しい道なのか我々は知ることができない。

宗教かもしれないし、経済かもしれないし、科学かもしれないし、心理学かもしれない。あるいはそれら全体かもしれないし、一部が除かれるかもしれない。ある時代ごとにそれぞれ適したものがあるかもしれないし、全ての時代に適したものがあるかもしれない。

我々ができることは、できるだけ具体化せずに、抽象的、理想的、包括的な「方向」を言及することであるといえる。これは「バランスよく望ましい方向に進めば、バランスよく望ましい方向に進むことができる」というような一種の何も言っていないトートロジーになりかねない。しかしそのトートロジーゆえに「実践的意義」があるのかもしれない。

(4)「なにが正しい道なのか我々は知ることができない」が、アドラーは人類が「共同体感覚」をもつことが人類の幸福へつながると信じている。そして人間にはそうしたことが可能だと、能力があると、選択することができると信じている。

我々は「共同体感覚を伴って生きるべきだ」と価値判断を行っている。それゆえに、共同体感覚は「哲学」であり、「思想」なのである。しかし空疎で非実践的、思弁的な思想ではなく、社会問題や個人の問題に目を向けた実践的で現実を直視している思想だという。事実だけを見て世界が良くなるのならそれでいい。しかし実際にはそうではないのだろう。まさに今この瞬間に苦しんでいる人を救う実践的な考えが必要とされている。

その実践的な道としてアドラーは「教育」を重視し、可能性を見いだしている。

また、教育のあり方も変動的なものであり、時代によって価値観は代わり、適切な教育のあり方も変動していく。理想はあくまでも理想である。一方、我々は常に現実と直面している。それゆえに、完全とまではいかないまでも、より完全に近いと信じることができる目的、手段の系列をとることが重要になる。岸見さんが「我々はアドラーの思想を大切にするからこそ、それを更新していかなければならない。原理主義者になってはならない。これは、あたらしい時代に生きる人間に託された、使命なのです」と強調していることとも通底する。

キーワード:呪物、神、宗教

「しかしこの考えは、宗教、道徳、倫理で、人類全体の幸福を促す強力な原動力として使うことができるもので、実際にそのように使われてきました。呪物(訳注:呪物崇拝。木や石などの自然物や人工物を崇拝すること)やトカゲの崇拝、先史での性器崇拝も、科学的に見れば正当とは思えません。けれど、この原始的な世界観がどれほど人類の共生や共同体感覚を促してきたかを見落としてはいけません。同じ宗教に熱中する者は兄弟、清浄と見なされ、部族の多くは保護を受けていました。こうした人類の理想的な誘導で得られた最高の概念が、神です。…ひとを律する宗教的な目標を打ち立てるのに役立ち、人間同士のつながりを作った根源的な力は、進化の成果と見るべき共同体感覚の力、進化の流れのなかで上を目指す追求の力にほかなりません。もちろん、完全という目標を象徴的に表そうとする人間の試みは無数にあります。」

アルフレッド・アドラー「生きる意味――人生にとっていちばん大切なこと――」,長谷川早苗訳,288p

メモ:現代における宗教と、宗教の代わりに機能しているものとはキーワード:更新

「哲人『現実を無視しているのはあなたです。「なにが与えられているか」に執着して、現実が変わりますか?あわれわれは交換可能な機会ではありません。われわれに必要なのは交換ではなく、更新なのです。』」

岸見一郎、古賀史健、「嫌われる勇気」,45pキーワード:更新していかなければならない

「哲人『われわれは、永久不変の聖典を手にする宗教者ではありません。そしてアドラーは不可侵の教祖ではなく、われわれと同じ地平に存在した、ひとりの哲学者です。…時は流れます。あたらしい技術が生まれ、あたらしい関係が生まれ、あたらしい悩みが生まれます。人びとのコモンセンスは時代にあわせてゆっくりと変化していきます。われわれはアドラーの思想を大切にするからこそ、それを更新していかなければならない。原理主義者になってはならない。これは、あたらしい時代に生きる人間に託された、使命なのです』」

岸見一郎、古賀史健、「幸せになる勇気」,276p

個人の幸福について

(1)過剰な自己犠牲(過剰な共通感覚)

まず大前提として、個人には自己保存の欲求や安全の欲求、優越性、劣等感などさまざまな先天的な要素がある。

個人がまずは個人の幸福を目的にする、という視点をとってみる。そしてその手段として人類の幸福を位置づける。重要なのは「部分である個人」と「全体である人類」は重なりうるという点である。部分は全体の中に含まれるのであり、人類の幸福は個人の幸福でもある。この重なりのセンスが共同体感覚ともいえるバランス・調和のセンスなのかもしれない。

たとえばある個人やある集団が極端に不幸にならなければ人類が幸福にならないというケースを考えてみる。こうしたケースは個人が被る不幸の程度のほうが全体の幸福に由来する個人の幸福の程度よりも大きいケースだと仮定する。

こうした場合は「感情な自己犠牲(過剰な他者貢献)」のケースになり、アドラーが警鐘を鳴らす、「過剰に社会化された個人」だといえる。バランス感覚を失っている。アドラーは不適切だと考えるだろう。自己犠牲も程度があり、共通の課題として少しくらいなら自己を犠牲にすることもありえるバランスの問題だといえる。

自分の価値は大したことがないと考え、他の人の価値だけを正しいと考える場合は自己犠牲の極端なケースだと考える。このケースは勇気づけの項目で扱う「メサイアコンプレックス」に通じているといもいえる。つまり、根底には自己の不幸せがあり、他者への自己犠牲で埋め合わせをしようとしているケースである。

キーワード:自己犠牲

「哲人『他者貢献が意味するところは、自己犠牲ではありません。むしろアドラーは、他者のために自分の人生を犠牲にしてしまう人のことを、「社会に過度に適応した人」であるとして、警鐘を鳴らしているくらいです。』」

岸見一郎、古賀史健、「嫌われる勇気」,238p

(2)過剰な他者犠牲(過剰な私的感覚)

自分の幸福だけを過剰に考え、その過程で他者を支配すること、他の人間を犠牲にすること、支配すること、強制すること、傷つけることを厭わない、共同体感覚の欠片もないケース。

自己中心的、自己執着的、私的感覚が過剰なケース。自分だけの価値観だけが正しいと考え、他の価値観を認めないケース。

このケースもアドラーは不適切だと考えるだろう。

(3)共同体感覚が伴っている理想のケース

このケースでは過剰な自己犠牲にも、過剰な他者犠牲にも傾かず、バランスをとっている。そのバランスの取り方は時代ごと、文化ごとに異なる。

バランスの取り方の正解というものを知ることは難しいが、そうした「正解のバランス」があるかのように、正解を目指してトライアンドエラー(試行錯誤)をしていく姿勢である。私的感覚(利己心的)と共通感覚(利他心的)のバランスをとっている、あるいはそれらを超えた感覚を共同体感覚として暫定的にわたしは位置づけておく。

「共同体感覚が過剰」という言葉はあまり意味がない

そもそも過剰とはバランスがとれていない状態をさしており、形容矛盾的であると私は考える。

共同体感覚は「完全」の状態であり、完璧にバランスがとれている架空の、虚構の、仮想の、理想の状態である。それゆえに過剰になることはない。過剰になるとしたら「共通感覚」のほうだろう。たとえばある特定の共通感覚を過剰に重視しすぎて他国と「戦争」をする場合などもこのケースなのかもしれない。あらゆる特定の共通感覚を超えた、あるいはあらゆる共通感覚を内包したものが共同体感覚のイメージになるのかもしれない。

あえていうならば「共通感覚(コモンセンス)」が過剰であると自己犠牲になり、「私的感覚(プライベートセンス)」が過剰であると他者犠牲となるといえる。少なくともわたしはそのように理解している。普通家族では、普通学校では、普通この国では、普通あの国では・・・というように多種多様な、無限に思える「特定の範囲の共通感覚」がある。そうしたものを超越したバランスを保った、理想的な、矛盾を乗り越えた視点が「共同体感覚」であると考える。

我々はそうした理想を目指しながら、どこかマイナスはないか、バランスは崩れていないかと考えながらそれらをプラスに変え、努力していく必要がある。無限の軌道修正の道だと言える。右へ左へと揺れていく綱渡りのようなものなのかもしれない。

ただし、その修正があっているかのように、進んでいくことになる。そもそも修正は人間が生きている時点ではわからないことが多い。

決断主義と責任主義

歴史は長期間のスパンでわかることであり、「結果的によかった、悪かった」といえることが多い。核爆弾は一時的に過剰な戦争を食い止めているかもしれないが、いつか核戦争によってより悲惨な結果を生むかもしれない。遺伝子組換えや環境破壊も同様になる。

しかし、だからといって「長期的にしかわからない」と不可知論者になるのは無責任であると考える。できうる限りその次代ごとの自らの持てる知識、及び周囲の人達との協力によって無限の先とは言わないまでも中長期的な未来の具体的な、客観的可能性(シャンス)を掴もうとする努力を怠ってはならない。そこまで努力してはじめて貢献感が、幸せがつかめるものだと考える。博打打ちのような「決断主義(よく調べてないが、私はこれが正しい道だと考えることに決めた!というニュアンス)」へと勇み足を進める必要はない。良心と知性と心が責任をもって取り組む「責任主義」に私は重きを置く。

まずはできることからする

岸見さんは「目の前にいるこの人を離れて、共同体や人類というものをさしあたって想定しないでおこう」と考えているらしい。これはきわめて重要な指摘である。

理想や普遍的思想ばかりを追い求めて目の前の具体的な問題から逃げる場合も同様のことが指摘されるのだろう。抽象理論にかまけて具体的な実証を疎かにする場合も通底するものがある。いきなり「人類や宇宙」という規模が大きい共同体をもちだすのではなく、まずは目の前にいる子どもや近所の人への貢献、勇気づけ、援助からはじめるといいという。

そうしていくうちに、より大きな共同体への所属感や貢献感を持ててくるようになるという。これは「順序」の問題であるともいえる。

1:「人類全体の幸福に貢献すること」が「自分の幸福」と最終的にはつながってくると「主観的に感じる」ことが重要になるのだと考える。

2:人類全体にはステップがあり、家族や友人、近所の人達、職場の人達、見ず知らずの困っている同国の人びと、外国の人びと、人間以外の生物、生物以外の全て、宇宙全体というようにすこしずつ段階を上げていけば良いという話だろう。「宇宙全体を愛するなんて無理だ、だから目の前の人を勇気づける必要はない、時間の無駄だ」という「言い訳」に使うパターンが一番よくない。

ここでもM・ウェーバーの言葉を私は思い出す。私はウェーバーの倫理的な空気が好きで学問が好きになったのかもしれない。ウェーバーの時代では「現実のかわりに理想を求めた青年たち」が仕事を放棄し新興宗教に走っていた時代でもあった。あれこれと完全な理想や正解をただ欲しがり、与えられることを待つのはもう、やめにしよう。今・この瞬間にできること、他者に与えること、今他者に貢献できることをしていこう。

「…いたずらに待ちこがれることだけではなにごともなされないという教訓を引き出そう、そしてこうした態度を改めて、自分の仕事に就き、そして『日々の欲求』に──人間関係のうえでもまた職業のうえでも──従おう。(『職業としての学問』74P)」

キーワード:最初の一歩

「哲人『アドラーの共同体感覚も同じです。世界平和のためになにかをするのではなく、まずは目の前の人に、信頼を寄せる。目の前の人と、仲間になる。そうした日々の、ちいさな信頼の積み重ねが、いつか国家間の争いさえもなくしていくのです。…いいも悪いも、そこからはじめるしかないのです。世界から争いをなくしたければ、まず自分自身が争いから解放されなければならない。』」

岸見一郎、古賀史健、「幸せになる勇気」,216p

ファイヒンガーの「かのように哲学」

ファイヒンガーの「かのように哲学」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

かのように哲学(虚構論、仮想論):事実ではない仮定を事実であるかのように扱う哲学のこと。すべての概念が擬制であり、虚構であると考えること。

ドイツの哲学者である、ファイヒンガー(Hans Vaihinger,1852-1933)がカントに影響を受けて考えた哲学のこと。

擬制とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

擬制:ある実践的な目的のために、事実と合致しない仮定を意識的に立てること。事実でない、あるいは未だ事実だと確認されていない仮定を事実であるかのように扱うこと。学問の領域では方法論的な手段として用いられることがあるという。

・ファイヒンガーによれば「思考は自己保存のための1つの道具、手段」であるという。そして擬制はそうした思考の補助作用であるという。擬制によって作られた「概念」は我々を方向づけるための合目的的な道具であるという。たとえばカントの「物自体」や幾何学や数学における諸概念もそれらに入るという。それゆえに、デューイのプラグマティズムに通じるものがあるといわれている。

ただし、ファイヒンガーの場合はある概念が理論的に誤りであったとしても、実践的に有用であれば理論的な偽が承認されるという。

一方、プラグマティズムの場合は有用であると認められる概念(観念)は理論的にも真であるという違いがある。

追記(2024/04/30):ウェーバーの理念型もある種の擬制であると考える。であるとすれば、社会学においても擬制は強力なツールであるといえる。というより、特に社会学では頼らざるをえないツールである。なぜならば自然科学のような実験がきわめて困難だからである。

キーワード:擬制

「擬制とは、或る実践的な目的のために、事実と合致しない仮定を意識的に立てることである。したがって、擬制されるものが事実でないこと、しかも事実でないことが当事者によって意識されている点で、当事者の一方がそれを意識していない「嘘」と異なる。擬制は、事実でない仮定を事実であるかのように扱うのである」

小西 美典「法における擬制」,163p

「PhilosophischenBegriffe.によれば、擬制とは、創作においては、虚構・作り事を意味し、それは実際生活における意識的な欺瞞によって立てられる、現実と合致しない仮定Annahmeであり、学問の領域においては、方法豹な手段として、正当な結果を得または、それ以外に解決不可熊な問題を解決し、あるいは実践的な目的に到達するために、意識約に、矛盾した仮定または事実でないところの仮定を立てることである」

小西 美典「法における擬制」,165p「このような意味での擬制を徹底して主張したのは、ファイヒンガーである。彼は、カントの構成主義的な認識論の立場に立っているが、カントの先験的主観を擬制であるとみなして、それに基づいて構成される概念をすべて擬制であると考えた。彼によれば、思考は、自己保存のための一つの道具であり、論理は、そのような思考の工学TechnologiedesDenkensであって、いずれも人間の目的活動=実践のための手段である。擬制は、かかる思考の技巧および補助作用として生ずる。ファイヒンガーは、概念の世界はすべてわれわれを方向づけるための合目的的な道具であるとして、A・スミスの経済入、リンネの植物体系、平均人、ゲーテの原生植物、T・モアのユートピアやプラトンのイデア、自由、数学上の諸基本概念、原子のほかカントの物自体等々を擬制であるとしている。このようにすべての概念が擬制であるという考え方には批判の余地ぶあるように思われるが、擬制の実践的性格を指摘している点では、われわれに示唆するところが多い。」

小西 美典「法における擬制」,163-164p「ファイヒンガーは、理論と実践とを区別し、擬制が実践上有用であるために理論上誤まりであっても許容されると考えているのに、具体的な事実からの抽象概念をも擬制であるというのは理解できない。なるほど、「平均人」なる者は現実には存在しないし、そのことに意識されている。しかし、それは理論上の方法論的仮設であって実銭的・道具概念としての擬制と異なるものであると思われる」

小西 美典「法における擬制」,166pキーワード:プラグマティズム

「ファイヒンガーが、「自己保存のため」というような生物的な目的を立て、この目的に適うような仮定を立てることは、環境に対する生物の適応が経験であると考えるプラグマティズムの一般的な特色に通ずるものがあるように思われるし、概念を道具であると考えることも、プラグマティストたるデェーイと同様である。しかし、それぞれの真理観は、同じではないように思われる。プラグマティズムと呼ばれるものは、立場によってその説くところが等しくないが、その真理観は、「実際に有用であると認められる観念は、それ故に理論的にも真である」、というのに対し、擬制においては、「観念が理論的に誤まりであっても、それが実践的に有用であるから、理論的な虚偽が承認される」、すなわち、擬制においては、実際に有用であると認められる観念が必らずしも真であるとは認められない、という点で原理上の対立があるように思われる。」

小西 美典「法における擬制」,166p

「擬制」と「仮設」は違う概念

擬制が「実践的目的の観点からの仮定」であるのに対して、仮設は「立てられた仮定が事実であることを志向し、それが真であることの検証がなされることを前提」としているという。

仮設においては可能性や蓋然性(確実性)の度合いが重視されるのに対して、擬制の場合は「実践的に妥当かどうか」が重視される。

仮設は最終的に確定されることを予期するのに対して、擬制の場合は補助手段であり、回り道であり、取り払われるべき足場であるという。なかなかおもしろい話だ。

補助輪のまま我々は安定しているかのように感じつつ、とりあえず一歩一歩進んでいくのである。

我々は何処からか来た。そしてどうやら「ゴール」があるかのように、そこへ向かっているかのように進んでいく。

終わりのない出口よりも、終わりのある、トンネルの出口の光を目指して行くほうが心地が良い。哲学や思想とは一種の光なのかもしれない。光なしで暗闇を歩き続けられるほど人間は強い生き物ではない。

キーワード:取り払われるべき足場

「ところで、擬制と類似した概念として、仮設Hypotheseおよび類推Analogieがある。仮設は、擬制と同じく、現実に存在しない事柄をあたかも存在するかのように仮定する。しかし、擬制が実践的目的の観点からの仮定であるのに対し、仮設においては、立てられた仮定が事実であることを志向し、それが真であることの検証がなされることを前提としている。それゆえに、仮設が立てられるばあいには、等しく可能性を有するものがあれば、その中から蓋然性をもったものが仮設として選択される。これに対して、擬制においては真偽は問題とされず、等しく可能性を有するものの中から便宜なものが選訳されるのであって、選択されたものが実践的に妥当なものであるか否かがもっぱら問題となる。フアイヒンガーによれば、「仮設は、因果律の帰結によって立てられなければならない」し、仮設と擬劇との「両者の本来的な差異は、仮設が将来最終的に確定されることを予期するのに対して、擬制は単なる補助手段であう、廻り道であって、取払われるべき足場である」」

小西 美典「法における擬制」,164p

アドラーと「かのように哲学」の関連

アドラーの提唱した思想はファイヒンガーの「かのように哲学」に基づいていると野田俊作さんはいう。たしかに似ている気がする。

重要なのはファイヒンガーの「擬制」という考え方である。アドラーで言う擬制は「共同体感覚」である。つまり、共同体感覚は虚構であり、仮想であり、経験的には確認されていない、事実とは断言できないものである。しかし、事実であるかのように扱う、事実であるかのように目指すという考えである。

追記(2024/04/30):アドラーは自分の共同体感覚(完全という目標)について、到達できない理想だと認めているらしい。これは事実ではない、現実にありうるものではないことを認めつつ、しかしあるかのように目指す、努力するということにつながっていく。

共同体感覚は「実践的な目的」のために使用される。ファイヒンガーの場合は「自己保存」にある。アドラーも自己保存や確保の原理について言及している。煎じ詰めて言えば、自分の幸せのためにプラスだから、あるいは人類全体の幸せのためにプラスだから、完全な目標があるかのように扱うことは承認されるということになる。

事実として確認されず、また仮設(仮説)でもない「擬制」という概念は形而上学的であり、哲学であり、思想であり、科学とはいえない。しかし人類や個人の幸せにプラスするならば使っていこう、というわけである。

キーワード:到達できない理想

「哲人『アドラー自身、自らの語る共同体について「到達できない理想」だと認めているくらいです。』」

岸見一郎、古賀史健、「嫌われる勇気」,180pキーワード:かのように哲学=仮想論

「アドラーの提唱した共同体感覚という思想は、H・ファイヒンガーの唱える「かのように哲学」(仮想論)にも基づいていると考えられ、特定の理想を奉じるユートピア主義ではありません。」

出典:野田俊作財団

自由意志について

ファイヒンガーは「自由意志」についても同様に擬制として考えている。つまり、自由意志があるかのように考えてるわけである。そうすることで人生は自分の意志で変えられる、というプラスの効果がある。実際には決定論が仮に事実であったとしても、事実ではないように扱うのである。

自由意志の有無の問題については現代でも論争がある大きなテーマである。科学では事実として自由意志はない(ファンタジー)という意見もあるそうだ。しかし、かのように哲学ではどちらにせよあるかのように扱うことになる。

追記(2024/04/30):このあたりにハイデガーやサルトルを絡ませれば面白そうになる。投企する人間像(自分のあり方を創造する、選択する)である。

共同体感覚は形而上学的である

・アドラーは「共同体感覚」について「直接経験して知っているわけではありません」と認めている。

・さらに、「共同体感覚を形而上学的だと感じる人は正しい」と認めている。

認めることは重要です。事実ではないのに事実だと「嘘」をつくのは「かのように哲学」ではないからだ。あくまでも「事実かのように意識的、積極的にとらえていくことの実践的意義」が強調される。この「足場」を意識した使い方はマートンの動画で扱ったベイトソンの「緩い思考」と似ている。

また、アドラーは「直接把握できないものを人間の人生から排除しようとしているのです。そんなふうに考えてしまっては、成長の可能性も、どんな新しい思想も生まれなくなるでしょう。あらゆる新しいアイデアは、直接の経験の向こうにあります。直接の新しい経験だけでは新しいものを生み出しません。事実を結びつける包括的なアイデアがあってはじめて、新しいものが生まれます。これを思弁的、超越論的と言うこともできるでしょう。しかし、形而上学に通じない学問などありません。わたしには、形而上学を恐れる理由は見当たりません。形而上学は人間の生活や成長に大きく影響を与えてきたのです。」と述べている。

これは心に刺さる言葉である。M・ウェーバーの「矛盾を乗り越えるのは不可能ごとのように思えるが、不可能ごとにアタックしないようではなにごとをもなしえない」という言葉を思い出す。創造においてこのような「挑戦」はとても重要である。創造もまた、把握できないものを捉えようとあらゆるものを関連付け、なんとか「秩序」のような光を探っていく、あるいは形を掘り出していく作業に似ている。

キーワード:形而上学

「共同体感覚とは、人類が完全という目標に到達したときに考えられるような『永遠』にふさわしい形の共同体を追求するということです。けっして、いま現在の共同体や社会とか、政治的・宗教的な形式のことを言っているわけではありません。『完全』にもっともふさわしい目標とは、人類全体の理想的な共同体、進化の最終的な成就を意味する目標です。どうしてそれがわたしにわかるのか、疑問に思う人ももちろんいるでしょう。確かに、わたしは直接経験して知っているわけではありません。個人心理学や形而上学(訳注:経験を超えた世界を思惟や直観で探求する学問)的だと感じるひとが正しいことも認めます。それを褒めるひともいれば、批判する人もいます。残念ながら多くのひとは形而上学を誤ってとらえています。直接把握できないものを人間の人生から排除しようとしているのです。そんなふうに考えてしまっては、成長の可能性も、どんな新しい

は見当たりません。形而上学は人間の生活や成長に大きく影響を与えてきたのです。私たちは絶対の心理には恵まれて今円。だからこそ、自分たちの未来、自分たちの行為の結果などについて考えるほかないのです。わたしたちの考える共同体感覚は、人類の最終形であり、人生の課題や外界との関係をすべて解決したと思える状態でもあります。ひとを律する理想で、方向を与える目標です。この完全という目標には、理想の共同体という目標が含まれてなければいけません。」

アルフレッド・アドラー「生きる意味――人生にとっていちばん大切なこと――」,長谷川早苗訳,291-292p

共同体感覚をなぜ実存のものに限定しないのか

1:共同体感覚(=完全な目標、最終地点)が「かのように哲学」のように仮想のもの、虚構のもの、極限ではないものと仮定する。

2:そうすると、現実に、具体的な共同体感覚があると仮定されることになる。

たとえば〇〇主義の理想がまさに本物の唯一の共同体感覚の実体であるだとか、〇〇宗教の理想が、〇〇の共同体で信じられている理想だけが…というように共同体感覚が具体化され、凝り固まってしまう。

ウェーバーやパーソンズ、ベイトソンなどが気をつけていた「具体性置き違えの誤謬」になる。それぞれの共同体がそれぞれの考えを固定的な真理だと思い出すと、争いが生じ、お互いが敵に見えてしまう。敵に見えてくると相手を疑い、見下し、疑われ、見下され、不安になり、不満になってしまう。不安を満たそうと相手を傷つけたり、自分を傷つけることになる。

3:それゆえに、共同体感覚は経験的に確認できるものではなく、まるである「かのように」考えていく必要がある。いかなる具体的な形で象徴される共同体感覚がどのような形で妥当であり、またその妥当性が信仰されようとも、絶対視しない。

具体的なものはその場ではなんらかの貢献をしているかもしれないが、しかし永続的・絶対的・固定的なものではなく、時代や場所が変わるにつれてやがては取り払われるべき足場だと考える。とはいえ、パーソンズの行為理論のように抽象的すぎても使い勝手がない。具体的すぎると汎用性がない。やはりその間の中範囲の理論をコツコツと積み上げるというマートンの主張が私にはしっくりとくる。

ここでも私はウェーバーの言葉を思い出します。

「しかし、いつか色彩が変わる。無反省に利用された観点の意義が不確かとなり、道が薄暮れのなかに見失われる。大いなる文化問題が、さらに明るみに引き出されてくる。そのとき、科学もまた、その立場と概念装置とを添えて、思想の高みから事象の流れを見渡そうと身構える。科学は、ただそれのみが研究に意味と方向とを示せる星座を目指して、歩みを進める。」マックス・ウェーバー「社会科学と社会政策にかかわる認識の『客観性』」149-150P

おすすめ記事:「自我の起原」要約

宮沢賢治がなぜナショナリズムや恋愛を重視しなかったのか、というヒントになる

幸せと「かのように哲学」

まず、人間は「幸せ」か「不幸」かのどちらかである。人類全体が幸福かどうかは正直はっきりはわからない。しかし自分(個人)が幸せかどうかは自分でわかるはずである。

自分が「不幸」だと感じているならば、我々は自分の「ライフスタイル」を変えていくべきであり、変わることができる。そして適切に変えることで、我々は「幸せ」になることができる。

しかしそんな事が可能なのか。自由意志などあるのか。共同体感覚などあるのか。そうした諸疑問は生じうる。そしてそれがあると科学的に、客観的真理として提示することはほとんど不可能であると考える。

そもそも現象学の立場をとると、あらゆる客観的真理という概念は背理である。しかしフッサールは「より本質的なもの」を探求することはできるという仮定にたっている。アドラーも同じように、そうした極限的なものがあるという仮定にたっている。まるである「かのように」の立場の倫理的意味を彼らは強調している。また実践的意味として、そういう立場にたつことで、ライフスタイルを実際に変えることができると人は信じることができる。つまり「倫理的意義」を誰よりも強調しているのである。

追記(2024/04/30):リゴリスト(厳格主義者,一般に、道徳的に厳格な規律を設定し、それに従おうとする主義。快楽を否定し、禁欲的態度を守ろうとする立場)だったウェーバーや、啓蒙を重視したルーマン、究極的目的を強調したパーソンズ、宗教の統合力を重視したデュルケムなどとも通底するものがある。学問はよりよい社会へ、よりより幸福への手段であるべきではないだろうか。

共同体感覚は相対主義か絶対主義か

相対主義、絶対主義とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

相対主義:一般に、認識や価値の相対性を説く立場。つまり、絶対に正しいような認識や価値など、いわゆる「真理」に人間は絶対に到達できず、そんなものはなく、人の数だけ価値があるというような立場。

絶対主義:一般に、認識や価値の絶対性を説く立場。真理に人間は到達できると考える立場。絶対的な真理や価値規準を認める立場。

相対主義とニヒリズムについて

・相対主義は「ニヒリズム」につながりうる思想である。いわゆる虚無主義であり、全てのものに価値を認めることができない。伝統などのあらゆる権威を否定する。「神など存在しないのだから、すべての悪行は許される」、「そもそも絶対的な善悪などないのだから悪行ではない」というような極端な態度などもその例である。

私は真木悠介さんが『時間の比較社会学』においてボーヴォワールを引用したことを強く思い出す。「人間は消滅するであろうなどとわれわれが断言するのを、何ものといえども許しません。人はおのおの死にますが、人類は死ぬべきではないことをわれわれは知っています」という文章である。

これはアドラーの人の能力の信頼と等価的だと考える。もし人類が消滅するという仮定にたってしまえば、我々の今している行動の価値が薄れていってしまうように思え、「この生の時間は一瞬に過ぎないこと」に慄くようになる。「私は死ぬけれども、人類に何かを残せるから私は生きた価値がある、あるいはなんらかの形で生き続ける」という心の平安があるといえる。

人間が不幸に、虚無に落ちないためにもその根底に「人類が不滅であるか、人類は不滅を回避できる能力があるという信仰」が不可欠なのであるといえる。そんなものは証明できないのだから、形而上学的となる。しかし形而上学が人間には必要なのである。

真理相対主義の場合は他者の真理を軽視しやすい、無視しやすいといえる。かといって自分の真理も絶対視することができない。人間はそうしたニヒリズムを無関心や忘却によって消極的に解決したり、あるいは積極的に向き合うことによって解決しようとしたりしている。単に処罰を受けることが怖いから悪と一般的に思われている行動をしないだけという立場であるとも言える。

絶対主義とエゴイズム

・絶対主義は「エゴイズム」につながりうる思想であり、また特定の思想を正しいと考える「ユートピア」や、自分の思想のためには別の思想をもつひとを支配してもよいとする「ディストピア」につながりうる。

さて、アドラーの立場は「相対主義」なのか、「絶対主義」なのか。

キーワード:ディストピア、ユートピア

「ユートピア主義は、容易に他の価値観の人々を支配するディストピアを生み出します。共同体感覚を価値の基準とする以上、他人を支配せずに生きることを考えなければなりません。なぜなら、他人を支配することは共同体感覚とは逆の、「これは私にとってどういうことだろう。私がしあわせになるために私はなにをすればいいだろう」といった自己執着(アドラーの言うIch-gebundenheit)につながるからです。アドレリアンは、自分たちの価値観だけが正しいという考えを退け、善だと信じるある価値観が本当に広く共同体の役に立つのか、常に自らに問い直します。「不寛容に対して寛容であってはならない」とする共同体感覚は、非常に厳しい思想でもあるといえるでしょう。

」出典:野田俊作財団

アドラー心理学はニヒリズムの対極にある思想か

まず、岸見さんによるとアドラー心理学は「ニヒリズムの対極にある思想であり、哲学」だという。

この場合のニヒリズムは「人間は感情に抗えない存在である」という思想、いわゆる「決定論」的な思想を指しているようにみえる。アドラーは「自由意志」を強調し、我々は我々の「思考、意味づけ、解釈、意志」によって感情を利用し、行動していると考えている。

そもそも自由意志の「価値」を強調する思想の時点で「相対主義」から遠ざかるのかもしれない。「自由意志に価値があるかそんなものはわからない」と懐疑するのが相対主義である。

かといって「自由意志」や「共同体感覚」が絶対の価値であり、どこか固定的に事実として存在する、到達できると述べているわけでもない。具体的な宗教や経済、あらゆる特定の現存の具体的な主義主張、思想を固定的な絶対の価値とは認めていない。そうした意味では相対主義的である。

キーワード:人生になんの意味がある=人生に意味はない

「他者に寄りかかったり、他者を抑圧していると、共生や協働を求める世界から抵抗を受けます。甘やかされた子どもはこの抵抗を克服できません。幻想を奪われた子どもはすべてを他者のせいにして、人生ではみんな敵だと思い込ます。『人生になんの意味がある?』『どうして隣人を愛さないといけない?』彼らの問いは悲観的です。積極的に協力するという共同体からの要求に従ったとしても、ただ反動や罰が怖くて従っているだけです。」

アルフレッド・アドラー「生きる意味――人生にとっていちばん大切なこと――」,長谷川早苗訳,158pキーワード:ニヒリズム

「哲人『たとえば、「神が見ているから、善行を積む」と考える。しかしそれは「神など存在しないのだから、すべての悪行は許される」というニヒリズムと背中わせの思想です。われわれは、たとえ神が存在しなかったとしても、たとえ神からの承認が得られなかったとしても、この生を生きていかねばなりません。むしろ神なき世界のニヒリズムを克服するためにこそ、他者からの承認を否定する必要があるのです』」

岸見一郎、古賀史健、「嫌われる勇気」,137p「他者に寄りかかったり、他者を抑圧していると、共生や協働を求める世界から抵抗を受けます。甘やかされた子どもはこの抵抗を克服できません。幻想を奪われた子どもはすべてを他者のせいにして、人生ではみんな敵だと思い込ます。『人生になんの意味がある?』『どうして隣人を愛さないといけない?』彼らの問いは悲観的です。積極的に協力するという共同体からの要求に従ったとしても、ただ反動や罰が怖くて従っているだけです。」

アルフレッド・アドラー「生きる意味――人生にとっていちばん大切なこと――」,長谷川早苗訳,158p

「哲人『わたしは感情の存在を否定しているのではありません。誰にでも感情はあります。当たり前のことです。しかし、もしも「人は感情に抗えない存在である』とおっしゃるのでしたら、そこは明確に否定します。われわれは感情に支配されて動くのではありません。そして、この「人は感情に支配されない」という意味において、さらには「過去にも支配されない」という意味において、アドラー心理学はニヒリズムの対極にある思想であり、哲学なのです。」

岸見一郎、古賀史健、「嫌われる勇気」,」36-37p

「哲人『苦しいだけではありません。過去かすべてを決定し、過去が変えられないのであれば、今日を生きるわわれわれには人生に対してなんら有効な手立てを打てなくなってしまう。その結果、どうなりますか?世界に絶望し、人生をあきらめるようなニヒリズムやペシミズムに行き着くことになるでしょう。トラウマの議論に代表されるフロイト的な原因論とはかたちを変えた決定論であり、ニヒリズムの入口なのです。あなたはそんな価値観をお認めになりますか?』」

岸見一郎、古賀史健、「嫌われる勇気」,」37p

相対主義ではないかのような主義

私からするとアドラーは相対主義者にみえる。しかし同時に、「共同体感覚」のような「絶対的なもの」があるかのような態度をとっているようにもみえる。

個人や人類の幸福には事実として価値があるかのような態度をとっている。つまり、相対主義であると同時に絶対主義であるかのような態度もとっているようにみえる。偏っていないのでニヒリズムにも、ユートピアにも、ディストピアにも至っていないといえる。綱渡りのような思考だと考える。

一歩踏み外せば不可知論者や反知性主義に陥りそうな、信仰なしでは危うい綱渡りだと感じる。とはいえ実験などの知性や理性、いわゆる「学問」や「科学」によって形而上学的な目標を補強しようとする努力も見える。綱をすこしでも強く、厚くしようとする努力に見える。これは宗教的な信仰とは違ったベクトルの、合理的や実践的な説得力だと言える。宗教のように来世を信じろというのではなく、あなたの現世でのあなたの幸せに役立つと説得する補強材料である。

「人間に能力がある」という点をいかに説得力を持たせるかたちで実証できるか

科学的にはカントの立場のように、アドラーは人間は真理に理性をもって到達できないことを認めている。この時点では相対主義である。

そしてそれらは「信仰」や信仰を伴う「実践」といった領域へもちこまれるというわけである。ゴール(共同体感覚=完全な目標)があるかどうかはわからないが、ゴールがあるかのように一歩一歩前進していくべきだ、そう考えたほうが 人間の幸せにとってプラスだから、と考えていくわけである。

共同体感覚にすべての概念が収束していくというより、やはり「人間の幸せ」にすべての概念が絶妙にやりくりされている気がする。事実かどうかではなく、人間の幸せにプラスするかどうかで概念を使用するかどうかを考えていく。その単位が個人(私ひとり)か人類(我々)かが分岐点となる。

ライフスタイルを変えることができるという「勇気」の後押しとして「アドラーの哲学」、つまり「共同体感覚」は必要になる。勇気のために形而上学や信仰が重要なのである。問題は何度も言うように、この信仰がどのような形で形成されるかである。日本人は宗教に疎い。だからこそより実践的、合理的な面で信仰を補足する必要がある。信仰というと宗教じみているが、単純に言えば「人間の能力を信じること」である。「人間に能力がある」という点をいかに説得力を持たせるかたちで実証できるかが重要だと私は考える。創造力は能力の一形態である。だからこそ創造発見学は重要な学問であると考える。

マンハイムの相関主義への接近

・個人的にはマンハイムの「相関主義」の立場にアドラーの立場は近いのだと思う。相関主義は視野の拡大と補完の開放性を目指す立場だからである。

雀部さんの「かのように」の哲学についての文章を引用する。「他方では、われわれは『永遠回帰』が存在する『かのように』生きるべきだというジンメルの定言は、一個の形容矛盾である。人は『かのように』の哲学にしたがって『永遠回帰』などといった重苦しい思想を生き抜くことはできない。ニーチェなら、『かのように』などと『そう安直に言うな!』というだろう。

『永遠回帰』のメッセージを真剣に受け止め、何をするにつけても、『お前はそれをもう一度、いや無限回、繰り返すことを欲するのか』の試金石に照らして生きるためには、『永遠回帰』は絶対に『実在』せねばならない。というよりも、その実在への『信仰』が絶対的でなければならぬ。だからこそニーチェはその『実在性』の論証に四苦八苦したのである。」雀部幸隆「知と意味の位相」,310p

たしかに合理的に説得されれば、よしライフスタイルを変えよう!幸せになろう!と思い立つかもしれない。しかし翌日にはぼやけ、やっぱり怖いと思うのが人間である。屋上から飛び降りれば助かることを合理的に説得されても、人間は容易には飛び折りることはできない。そこには非合理的な信仰も、熱い信念のようなものが必要になるのだと考える。ウェーバーの言葉で言えば「情熱」や「心」である。

おすすめ記事

【基礎社会学第三十二回】カール・マンハイムの「相関主義」と「自由に浮動するインテリゲンチャ」とはなにか

【基礎社会学第十二回】マックス・ウェーバーの『職業としての政治』から「職業政治家」を学ぶ。

導きの星

導きの星について

導きの星:アドラー心理学における自由なる人生の大きな「指針」だという。輝きの星とも呼ばれることがある。

この指針にむかっていけば「幸福」があると考える巨大な理想でもあるという。完全という理想、完全な共同体感覚と等しいだろう。こうした指針に基づいていれば、なにをしてもいいとされ、嫌われてもいいとされている。

共同体感覚が「ある」といってもそれは常に不完全であることが想定されている。しかし完全から見るとどんな感覚も不完全であり、幅があるといえる。「共同体感覚の方角へ向かっている」というような表現のほうがイメージしやすいかしれない。星へ人間が歩いていってもたどり着けない(空にあるから)。しかし星は私たちに方角を示し、迷わないようにしてくれる。北極星は真北にあって動かない星として人びとに用いられてきたらしい。コンパスの代わりのようなものだ。

トンネルの出口の光へ向かっている、というイメージもすきだ。光そのものにたどり着いているわけではない。しかしあたたかい、ほっこりとした気持ちになれるイメージである。

キーワード:導きの星

「哲人『人が自由を選ぼうとしたとき、道に迷うことは当然あるでしょう。そこでアドラー心理学では、自由なる人生の大きな指針として「導きの星」というものを掲げます。…旅人が北極星を頼りとするように、われわれの人生にも「輝きの星」が必要になる。それがアドラー心理学の考え方です。この指針さえ見失わければいいのだ、こちらの方向に向かって進んでいけば幸福があるのだ、という巨大な理想になります。…あなたがどんな刹那を送っていようと、たとえあなたを嫌う人がいようと、「他者に貢献するのだ」という導きの星さえ見失わければ、迷うことはないし、なにをしてもいい。嫌われる人には嫌われ、自由に生きてかまわない。』」

岸見一郎、古賀史健、「嫌われる勇気」,280p

メモ:導きの星の先に「幸福がある」という所与の前提

メモ:ウェーバーの光の比喩と、フッサールの倫理的な極限、ニーチェの極限に関連付ける

「自己受容」

共同体感覚をもつ人の特徴

・では、どのようにして自分が指針の方向へと向かっていると判断できるのか。共同体感覚をもつ人の特徴をみていく。

(1)共感、(2)所属感、(3)貢献感、(4)相互尊敬・相互信頼、(5)協力

この5つであるという。これは大きくまとめて「自己受容、他者信頼、他者貢献」の3つとして考えていく。

共同体感覚に欠かせない3つの条件としても「自己受容、他者信頼、他者貢献」の3つが挙げられることがある。

これらは「自己への執着(自己中心)を他者への関心(脱自己中心)へと切り替える」ために必要な3つだという。つまり、「自己受容、他者信頼、他者貢献」の3つが満たされていれば、「他者への関心」が高まっている状態だといえる。他者への関心は「他の人の目で見て、他の人の耳で聞き、他の人の心で感じる」というアドラー自身の定義とも合致していることから、同時に共同体感覚があると判断できることになる。繰り返しになるが、ここでいう「ある」は完全を意味するわけではない。「完全の方向に向かっているかのように信じられる状態の程度がある」というニュアンスである。

キーワード:共同体感覚をもつひとの5つの特徴

「一方で、共同体感覚をもつ人は、次の5つの特徴を備えています。(1)共感、(2)所属感、(3)貢献感、(4)相互尊敬・相互信頼、(5)協力」

永藤かおる「勇気の心理学アドラー超入門」,74Pキーワード:精神的な健康を測る6つの条件

「(1)自己受容、(2)所属感、(3)信頼感、(4)貢献感、(5)責任感、(6)勇気」

永藤かおる「勇気の心理学アドラー超入門」,79P

自己受容とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

自己受容:「長所も短所も含めて、自分をありのままに受け止めること」を意味する。また、「自分にできること」と「自分にはできないこと」を見極めることも重要だという。「自分を好きでいること」という自己愛の要素も含まれていると考える。

・自己受容によって自分をありのままに受け止めることで、他人も受容できるようになるという。そして対人関係も協力的になるという。

キーワード:自己受容

「自己受容とは、長所も短所も含めて、自分はありのままに受け止めることです。…自己受容と混同されがちなのは、うぬぼれです。しかし、うぬぼれている人は、自分の短所を受け入れる勇気がありません。また、自己受容できる人は、他人も受容しているので、対人関係で協力的な態度をとります。対して、うぬぼれている人は独善的で他人を受容できないため、『こいつには勝てるな』と思うと競争的・高圧的な態度をとり、『この人には敵わない』と思うと回避的な態度をとり、やけに低姿勢になったりします。」

永藤かおる「勇気の心理学アドラー超入門」,78P

メモ:自己肯定感がもてはやされる現代だが、それは自己受容との定義と曖昧になっているのかもしれない

「哲人『自己受容です。ありのままの自分を受け入れ、「自分にできること」と「自分にはできないこと」を見極めることさえできれば、裏切りが他者の課題であることも理解できるし、他者信頼に踏み込むこともむずかしくなくなるでしょう。』」

岸見一郎、古賀史健、「嫌われる勇気」,235p

自己受容と自己肯定の違いとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

自己肯定:「できもしないのにできると暗示をかけること」を意味する。いわゆる「うぬぼれ」が類語であり、自分の短所を受け入れる勇気がないケースだという。

こういったケースは「優越コンプレックス」につながりやすいという。また、対人関係も相手を低く見ている場合は高圧的に、高く見ている場合は回避的、低姿勢になるという。「自己受容」と「自己肯定」は違うという点に注意する必要がある。より広義的な言葉に自己愛という概念があるが、自己愛の中にプラスの自己受容とマイナスの自己肯定という要素があるといえる。

キーワード:自己肯定

「哲人『自己肯定とは、できもしないのに「わたしはできる」「わたしは強い」と、自らに暗示をかけることです。これは優越コンプレックスにも結びつく発想であり、自らに嘘をつく生き方であるともいえます。一方の自己受容とは、仮にできないのだとしたら、その『できない自分』をありのままに受け入れ、できるようになるべく、前に進んでいくことです。自らに嘘をつくものではありません。』」

岸見一郎、古賀史健、「嫌われる勇気」,227p

「他者信頼」

他者信頼とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

他者信頼:「無条件に他者を信じること」を意味する。「他者信用」と区別する必要がある。また、信頼の対義語は「懐疑」であり、信頼できない根底には他者への疑いがあるという。また、信頼と信用の違いに注意する必要がある。

キーワード:他者信頼、他者信用

「哲人『まず、信用とは条件つきの話なんですよね。…「あなたが返済してくれるなら貸す」…。他者を信じるにあたって、いっさいの条件をつけないことです。たとえ信用に足るだけの客観的根拠がなかろうと、信じる。担保のことなど考えずに、無条件に信じる。それが信頼です。』」

岸見一郎、古賀史健、「嫌われる勇気」,231p「哲人『しかしこのとき、たとえ家族から「ありがとう」の言葉が聞けなかったとしても、食器を片付けながら「私は家族の役に立てている」と考えて欲しいのです。他者がわたしになにをしてくれるかではなく、わたしが他者になにをできるかを考え、実践していきたいのです。その貢献感さえ持てれば、目の前の現実はまったく違った色彩を帯びてくるでしょう。』」

岸見一郎、古賀史健、「嫌われる勇気」,241p

「共同体に属している人達を信頼できるかどうかです。信頼しているからこそ、協力し合える関係を築くことができます。」

永藤かおる「勇気の心理学アドラー超入門」,78P

キーワード:懐疑

「哲人『信頼の反対にあるものは、はんですか?』…『懐疑です。仮にあなたが、対人関係の基礎に「懐疑」を置いていたとしましょう。他者を疑い、友人を疑い、家族や恋人までも疑いながら生きている、と。いったいそこから、どんな関係が生まれるでしょうか。』」

メモ:ニヒリズムにつながる要因

他者信用とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

他者信用:担保がないと信じないというのは信頼ではなく、「信用」だという。たとえば銀行でお金を借りる場合は「信用」で借りているのであって「信頼」で借りているのではない。

「他者貢献」

他者貢献とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

他者貢献:「仲間である他者に対して、役立とうと何らかの働きかけをすること」を意味する。他者から目に見える貢献だけではなく、目に見えない貢献も含まれている。

また、ある働きかけが他者にとって役立っているかどうかは他者が決めることであり、自分が介入できるものではないという。これは貢献しているかどうかという私の主観が重要なのであり、実際に貢献していると思われているか、あるいは事実として客観的に貢献しているかに力点が置かれていない点に注意する必要がある。

とはいえ、私はコントロールできない、理解出来ないからといって注意するべきではないという話ではなく、最大限の客観的可能性を予測する努力の責任を伴うと私は考える。

キーワード:他者貢献

「自ら進んで他の人や共同体のために役立とうとしているかどうかです。」

永藤かおる「勇気の心理学アドラー超入門」,78P

「哲人『仲間である他者に対して、なんらかの働きかけをしていくこと。貢献しようとすること。それが「他者貢献」です。』」

岸見一郎、古賀史健、「嫌われる勇気」,238p

「哲人『そして思い出してください。われわれは、自分の存在や行動が共同体にとって有益だと思えたときにだけ、つまりは「わたしは誰かの役に立っている」と思えたときにだけ、自らの価値を実感することができる。そうでしたね?つまり他者貢献とは、「わたし」を捨てて誰かに尽くすことではなく、むしろ「わたし」の価値を実感するためにこそ、なされるものなのです。』」

岸見一郎、古賀史健、「嫌われる勇気」,238p「哲人『そして個々が大切なのですが、この場合の他者貢献とは、目に見える貢献でなくともかまわないのです。…あなたの貢献が役立っているかどうかを判断するのは、あなたではありません。それは他者の課題であって、あなたが介入できる問題ではない。ほんとうに貢献できたかどうかなど、原理的にわかりえない。つまり他者貢献していくときのわれわれは、たとえ目に見える貢献でなくとも、「わたしは誰かの役にたっている」という主観的な感覚を、すなわち『貢献感』を持てれば、それでいいのです。…すなわち「幸福とは、貢献感である」。それが幸福の定義です。』」

貢献感とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

貢献感:他者貢献によって得られる「わたしは誰かの役に立っているという主観的な感覚」を意味する。貢献感は「幸福感」と同義であり、この貢献感によってのみ人間は自分の「価値」を感じることができるという。

キーワード:貢献感

「哲人『そして個々が大切なのですが、この場合の他者貢献とは、目に見える貢献でなくともかまわないのです。…あなたの貢献が役立っているかどうかを判断するのは、あなたではありません。それは他者の課題であって、あなたが介入できる問題ではない。ほんとうに貢献できたかどうかなど、原理的にわかりえない。つまり他者貢献していくときのわれわれは、たとえ目に見える貢献でなくとも、「わたしは誰かの役にたっている」という主観的な感覚を、すなわち『貢献感』を持てれば、それでいいのです。…すなわち「幸福とは、貢献感である」。それが幸福の定義です。』」

メモ:事実として客観的に貢献しているかと、客観的に貢献していると主観的に感じているかどうかの区別。

他者貢献は偽善なのかについて検討

偽善とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

偽善:一般的に「うわべだけを飾って正しいように、あるいは善人のように見せかけること」や「実際にもたない感情や徳などをもっているふりをする倫理的に悪い態度」を意味する。

【問い】「表向きには他者に貢献しているとしながら、結局は自分のためとするロジックは偽善ではないのか」

この問題はアドラーにとっておそらくシンプルなのだろうが、当初の私の頭はカオスであり、灰色だった。今でもまだ灰色に近いものがある。この問題は力点を個に置くか種に置くか、あるいは両者を超えたものに置くかに関連している。

「わたし」の価値を実感するために他者貢献をする、という論理について

- 他者貢献は手段であり、目的は「幸せ」である。そして「幸せ」の状態とは「私の価値を実感しているような状態」である。

- 岸見さんの説明では「『わたし』の価値を実感するために他者貢献をする」という論理関係になる。

- 他者のために私の行動があるわけではなく、私のために他者への行動があるのである。他者に幸せになって欲しい、という目的が先にあるのではなく、まず自分が幸せになりたいという目的があるということになる。

たとえば慈善活動や環境保護活動も、自分が満足するために行われるのであり、他者を第一として行われるわけではないということになる。これは偽善、自己満足行為、うぬぼれ、独りよがりではないのか。

追記(2024/04/30):岸見さんは「われわれは、究極的には『わたし』のことを考えて生きている。そう考えてはいけない理由はありません。」と言及している点も重要だろう。これは言い換えれば、究極的には「私的感覚」のことを考えて生きているということにつながっていく。もちろん、それが共同体感覚や共通感覚と必ずしも矛盾するとは限らない、という留保はつくだろう。

キーワード:わたしの価値を実感するため

「哲人『そして思い出してください。われわれは、自分の存在や行動が共同体にとって有益だと思えたときにだけ、つまりは「わたしは誰かの役に立っている」と思えたときにだけ、自らの価値を実感することができる。そうでしたね?つまり他者貢献とは、「わたし」を捨てて誰かに尽くすことではなく、むしろ「わたし」の価値を実感するためにこそ、なされるものなのです。』」

岸見一郎、古賀史健、「嫌われる勇気」,238p

「他者を仲間だと見なして行う貢献は偽善にはならない」のか

岸見さんいわく、「他者を敵だと見なしたまま行う貢献は偽善につながるかもしれない」という。しかし「他者を仲間だと見なして行う貢献は偽善にはならないはずだ」という。

納得できるような、できないような気がする。そもそもなぜ他者を仲間とみなすことができるのか。自己受容したからと言って自動的に他者受容もできるロジックとはなにか、そもそもどのようにして自己受容が可能になるのかを私は明確に理解することができていない。簡潔に言えば私はまだ「説得」されていないのである。

説得された気にはなっている。しかし具体的にどの部分に説得されたのかと問われれば答えられない。つまり、道徳的な雰囲気に押されているだけであるといえる。あるいは私の頭が非常に悪いのかもしれない。

キーワード:偽善

Q青年「表向きには他者に貢献しているといいながら、結局は自分のためとするロジックは偽善ではないのか」

「哲人『他者を「敵」だと見なしたままおこなう貢献は、もしかすると偽善につながるかもしれません。しかし、他者が「仲間」であるのなら、いかなる貢献も偽善にはならないはずです。あなたがずっと偽善という言葉にこだわっているのは、まだ共同体感覚を理解できていないからです。』」

岸見一郎、古賀史健、「嫌われる勇気」,242p

しかし・・でも・・やはり、それでも

(1)他者に対して敵であり、上から下への態度であり、自分への具体的な報酬を目的としていたらそれは偽善になるのかもしれない。ここでは、敵であることが前提であり、「味方のふりをする」という箇所に偽る善(=偽善)を見いだす。

例えば単に就職活動の助けになるから、嫌いな団体を手伝う。将来借りを返してもらうためにお金を貸す、手助けをするなど。「敵であるが自分に見返りがあるから、仲間であるかのように表面は接し助ける」というイメージ。

これは信用関係であり、信頼関係ではない。見返り主義、縦の関係、承認欲求というような不適切な態度が含まれている。しかし現実に、そうした見返りを求めずにあなたはそれらの行為をすることはできるだろうか。

これは動機の問題であり、結果の問題ではない。あなたの内面で起きていることである。アドラーの言っている適切な態度は我々が思う以上にハードルが高いと確信している。こうして言い訳をしている時点で「共同体感覚が欠如している」のかもしれない。しかし・・でも・・やはり、それでも、となるのが人間である。少なくともわたしはそうだ。

ひっかかり:「われわれ意識」、「われわれ感覚」について

(2)他者が仲間であり、対等な関係であり、無条件の信頼の関係にあれば、偽善にはならないのかもしれない。なぜならば、敵という前提がないので偽るというプロセスが生まれないからである。信頼関係に基づく行為であると言える。

たしかに、偽るかどうかという点を主軸にすれば、そうかもしれない。最初から仲間だと思っていれば偽る必要はない。だから偽善ではない。しかしどこかひっかかる。やはり循環論が頭にひびいている。おそらくこの「ひっかかり」が氷解するポイントは「我々意識」にあるのだとはうっすらと感じている。私のためが「我々のため」になれば、たしかに偽善は形成されないのかもしれない

。しかし「我々意識」という脱自己中心化概念をうまく捉えることができていない。まさにこの概念こそがアドラーのキー概念であり、形而上学的概念であり、具体的に掴ませてもらえない雲のような概念だからである。だからこそ説得が一歩先に進まない。しかし説得を補強することは可能だと私は信じている。

・「他人のために行動できて嬉しい」と口ではいったり行動したりしながら、「なんでこんなやつのために行動しなきゃいけないんだ」と思っていたらそれは「偽善」となる。

・「他人のために行動できて嬉しい」という言動が「本心」からきているならば、それはもはや偽善ではない。なぜなら偽ってないからである。しかしもし「自分のためじゃなくて相手のためだけに私は自己犠牲的に行動している」と言っていたら偽善かもしれない。なぜなら、「相手のためだけの行動などほとんどありえないから」であり、これは一種の偽りではないかと考えるからである。この「相手のためと自分のため」という要素を強調すれば「我々のため」であり、これを拡大すれば「人類の幸福のため」になるのだろう。人類には私という個人も含まれている。我々のためにやるというのは私を含む。

やらない善よりやる偽善?

※ここでいう善は一般的な意味合いとして用いる

正直な話、他者が「敵」であり、「偽善」であったとしても「わたしは幸福と感じる」という状態に達しているのならいいのではないかと疑問が生じる。

つまり偽善は肯定されるし、上下関係も肯定される。他人に「そんなものは幸福ではない」と介入する権利はあるのか。「わたしという個人だけが幸せだと感じる」という私的感覚に特化した究極的な目標を置いた場合はそうなる。

問題は、他者が「敵」であるという意識のまま、自分の幸福感につながるのかという点である。もしつながらないのであれば、手段として他者を敵であると思うことは間違っている。

さらに、幸福感に「自由」が関連するのならば、他者が敵であるという意識は「不自由」に繋がりかねない。承認欲求ばかりを気にしたり、見返りを気にする態度は「不自由」に繋がるという考え方もあるからだ。

見返りを気にするという態度は他者をコントロールする態度でもあり、また他者にコントロールされかねないと怯えている態度でもあり、嫌われることを恐れている態度にもつながりうる。それゆえに、幸福感につながらないという考え方もできる。

自分のためにならないのだから、他者を敵だと考える態度は間違っている。とはいえ、この「ためになる=善」も種々あり、敵だと考えることで自分を救っているとも考えられる。であるとすれば、これはさらなる善のための勇気の問題になる。

ビジネスの世界や友人関係で「目には目を、歯に歯を」という態度は正しいのではないか、と考える人もいるだろう。むしろ悪には悪を返さないのは「罪」であると考える人達もいる。警察官や裁判官が「あなたを信頼する、だから処罰はなしだ」なんてことがありうるか。

いわゆる報復律である。古代のハンムラビ法典にまでそうした思想を遡ることができる。とはいえアドラー心理学では「嫌な友人や損失をもたらすビジネスパートナーを切ってはならない」と言っているわけではない。

岸見さんは「あなたがその人との関係を良くしたいと思わないのなら、ハサミで断ち切ってしまっても構わない」と説明している。

「我々のためにならない」のなら左頬を差し出す必要はないか?

「右頬を殴られたら左頬をも差し出しなさい」というような聖人になれといっているわけではない。たしかに無条件に信頼することはそうした思想に近い面、愛の面があるかもしれない。ベクトルが「自分のため」にあること重要である。「私のために他者への行動、つまり他者信頼がある」。

さらに歩を進め、「我々のためにならない」のなら左頬を差し出す必要はないのかもしれない。しかし我々という意識が完全になればなるほど、他者を断ち切るという概念が曖昧になっていく気がする。まるで盲腸のように、我々の役に立たない部分だと見なされるのだろうか。ど

うやって断ち切る基準を設ければ良いのか。それもまた「永遠のセンス」に収束するのか。重要なところで、それはわからない。それは理想の彼方にある。それは理想に近いほどいい。そうした説明はなんとなく説得された気にはなるが、現実の行動へ移しきれるほど説得できるものではないと私は感じる。

ウェーバーのこの言葉を私は思い出す。この引用の「正しい問い方」ができるかどうかが「説得力」に関わる問題だと考える。創造学でも「問い方(問題発見)」は問題解決より難しいと考える。

「以上のような学問の意義に関する諸見解、すなわち『真の実在への道』、『真の芸術への道』、『真の自然への道』、また『真の幸福への道』などが、すべてかつての幻影として滅び去ったこんにち、学問の職分とはいったいなにを意味するのであろうか。これにたいするもっとも簡潔な答えは、例のトルストイによって与えられている。かれはいう、『それは無意味な存在である。なぜならそれはわれわれにとってもっとも大切な問題、すなわちわれわれはなにをなすべきか、いかにわれわれは生きるべきか、にたいしてなにごとをも答えないからである』と。学問がこの点に答えないということ、これはそれ自身としては争う余地のない事実である。問題となるのはただ、それがどのような意味で『なにごとも』答えないか、またこれに答えないかわりにそれが、正しい問い方をするものにたいしてはなにか別のことで貢献するのではないか、ということである。」

『職業としての学問』42-43P

カントがいう「義務としての義務の名に値しない行動」

「私のため」よりも「隣人のため」や「神のため」という力点の起き方をすれば話は別になるのかもしれない。たとえばカントのように、「一見義務にかなっているようにみえる行為であっても、それがためにする行為であったり、自分の愛着心や持って生まれた性癖のゆえになされう行為であれば、それは義務としての義務の名に値しない」と考えるかもしれない。

要するに、「自分のため」というのは「不純な動機」であり、結果として自分が幸福と感じるとしてもカント的にいえばそれは誤っているということになる。だからこそ定言命法をまもって生き抜くことは非常に難しいとされる。ルターが「自由意志などいらない」と苦しんだことも理解できる。

問題はアドラーがこのようなカントの意見をどう考えていたかだろう。アドラーは隣人愛について明確に答えることを避けたり、また隣人愛を伴っていない流れを否定すると明言していたりする。

要するに、カント感、キリスト教のモーセの十戒感がありつつも、意図的に絶妙に隠されているか、曖昧にされているニュアンスを感じる。

普遍的に正しいと明言してはならないが、しかし私はそれが正しいと個人的に信じているというような絶妙な立ち位置の苦しみを感じる。

だからこそエリスはその点を強調したのではないだろうか。エリスは「私的感覚」を第一とするからであり、その点でカントやアドラーと対照的である。

岸見さんの説明ではたしかに「『わたし』の価値を実感するために他者貢献をする」という力点の起き方や「他者の人生ではなく私の人生を生きるべき」という力点の起き方が見られる。

しかし、一方でその手段としては「他者貢献や他者の人生を考慮すること」が必要不可欠であるという論理がある。なぜなら(個人の)幸福とは他者貢献であると定義されているからである。共同体感覚のないところにいかなる幸福もないとアドラーは明言している。

「相手のために自分のことを考える」という論理構成と「自分のために相手のことを考える」は機能的にほんとうに等価な論理か?

自分のために相手のことを考えるが、しかし自分のためを考えることは相手のためを考えることを通して以外達成することはできないというわけだ。

それゆえに、結局は「相手のために自分のことを考える」という論理構成と「自分のために相手のことを考える」という論理構成は実体としては大差ない、機能等価なのではないかと疑問に思ってしまう。「自分の幸福のためには他者貢献が不可欠である」という手段の不可欠性という点で考えると、両者は切り離せるもの、現実的に容易に代替できるものではない。

結局は「自由意志」や「主体性」というものを強調するために、飾りとして、あるいは倫理的意義として力点を自分においているのではないかと思う。もちろんこの飾りにすぎないものが重要な価値を生じさせるのかもしれない。

悪く言えば「ものは言いよう」である。物は言いようならば、「人は変われる」という適切な方向で考えるべきだ、と言われれば「たしかにそうかもしれない」と頷ける部分はある。とはいえ、まず他人のため、という力点に起き方は主体性が弱まってしまうのである。

しかし「自分のため」という力点を置くことで失われるものもまたあるのかもしれない。では、「われわれのため」ならどうか。こういう話をしているとヘーゲル(弁証法)感をすごく感じる。両方の相対する概念を超えたものがあるような期待がある。しかしそこに深い沼を感じる。

「主体性」と「他人のため」を超える、あるいは補強

「他人のため」という箇所をなんらかの形で改善すれば主体性を損なわない形で改善できたらいいと思う。

カントやパーソンズのように規範へ向かって志向する、努力すること自体を「自由」や「主体性」と捉えるのも一つの方法ではある。しかしそれでは既存の価値によって規定される、「判断力の麻痺した人間」と言われかねない問題がある。主体性をどう捉えるか、これは学問における主要なテーマである。

ここでいう「他者」を究極的には具体的な生きている他者ではなく、抽象的な存在しない、理想的・超越的な他者、つまり実在しない共同体という「彼岸の人びと」のために生きることを意味しているのかもしれない。その意味では宗教的な来世の思考と等価的なところがある。もちろん、彼岸の人だけで構成されているわけではなく、此岸の具体的で現実な人もそこに含まれていることが重要である。

そうすることによって「(特定の)他人だけのために生きている」という非主体性、不自由のニュアンスを和らげる。なぜならそうした共同体は実在しないからである。あるいは実在するかのように信じるという私の主体性ありきで、かれらは概念として存在できる。私のために彼らを創り出すのであり、彼らの意味、彼らへのわたしの行動の意味を創り出すのである。

この「他人」が具体的な形になるとヒトラーのような危険が生じかねない。「あなたたちは世界全体のことを考えていない」といって一蹴される。かといって抽象的すぎると我々の心に響かない。「我々には現実がある、守るべき家族や自国の人びとがいる」という言葉で一蹴されてしまう気もする。上辺だけは正しいことを述べる思想がサッカーボールのようにあちこちで蹴り散らかされている(SDGsもその例かもしれない)。

絶妙な理想がある「かのように」、ある意味では手を使って遠くの宇宙へ投げ出したアドラーは賢いのかもしれない。しかし現実にはそんな宇宙へ投げ出された共同体を思って人間は生きていくことができないだろう。現実の共同体を思って人間は生きていくのである。ただし、そこで「今より大きな」という具体的な、地に足のついた射程が広がるという点が重要である。

「国民が疲労困憊しているこの時に、自分一人の魂を救って何になる」、討論によって創られる規範(センス)について

M・ウェーバーが「新しい予言を求める青年」に対して「国民が疲労困憊しているこの時に、自分一人の魂を救って何になる」と吐き捨てるようにつぶやいたというエピソードが今でも私の心に深く残っている。私の幸せだけを中心に考えることの是非を考えさせられたエピソードである。

また、ウェーバーは趣味判断と倫理的な判断を明確に区別している。趣味判断は「人それぞれ勝手に」が許されるが、倫理的判断は「討論可能」であるという。こうして討論によって作られていく倫理規範は普遍妥当性を獲得していくことになる。少なくとも、その時代ごと、その地域ごとに健全な討論によって創られていく倫理的判断は趣味判断と区別することは重要だろう。その意味では相対主義と絶対主義を超えた相関主義に近いと言える。

追記(2024/04/30):アドラーも戦争に参加し、医者として多くの兵士の命を救ったという。そして救ったすぐあとに戦地へ戻り、死んでいく兵士を何度も見たそうだ。そんななかでもし私が「わたしの幸せ!私の趣味!私の自己実現!」といったものを声高らかに叫ぶ人を見たらある種のグロテスクさえ感じるのかもしれない。だからといってそれらの価値が蔑ろにされてはいけないということもわかる。しかし優先順位というものがあるのではないか、とも考えさせられる。だからといって強制や支配もよくない。自発的に共同体感覚を胸に秘めるような、自発的に人類のことを考えることができるような態度が必要なのだろう。もちろんそれは結果としての自己犠牲と紙一重であり、バランス感覚が必要になるものではある。

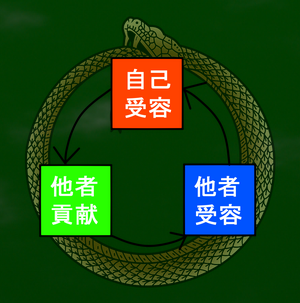

円環構造について

「自己受容することができるから、他者信頼をすることができる」←なぜ?

なぜか。自分のありのままを受け入れて、できることとできないことを分けて考えることがどうして他者信頼につながるのか。なぜ自分のありのままを受け入れることが「他人を受容」することにつながるのか。

マイナスの要素を考えることがヒントになる。自己受容できてない人間はどうなるのか。他者に対して攻撃的になり、うぬぼれ、独善的となる。つまり、他者を受容できない人間になる。自分にコントロールできないことをコントロールしようとしてイライラする。

自己受容できている人間は「弱さ」を認める「強さ(勇気)」がある。プライドで他者を回避したり、攻撃したりしない。それゆえに他者受容しやすい。他者受容しやすいゆえに、他者信頼につながりやすい。

キーワード:円環構造

「哲人『ありのままの自分を受け入れる――つまり「自己受容」する――からこそ、裏切りを恐れることなく「他者信頼」することができる。そして他者に無条件の信頼を寄せて、人々は自分の仲間だと思えているからこそ、「他者貢献」することができる。さらには他者に貢献できるからこそ、「わたしは誰かの役に立っている」と実感し、ありのままの自分を受け入れることができる。「自己受容」することができる。』」

岸見一郎、古賀史健、「嫌われる勇気」,242p

「他者信頼することができるから、他者貢献することができる」←なぜか

なぜか。これもマイナスの要素を考えることがヒントになる。他者を信頼できない人間は、他者を「仲間」だと思えないし、対等な「横の関係」でいることができない。

仲間ではない人に対して人間は「貢献」しようと思うのか。たとえば敵対していると思っているグループを助けようとするのか。敵対する宗教、敵対する企業に通常は助けようとせず、「利敵行為」とマイナスにとらえられる。利益がなければ助けようとせず、利益があった場合も内心では不満が渦巻いている。

しかし「彼ら」ではなく「我々、共に」という仲間意識をもっていればどうだろうか。敵対する企業であったとしても、同じ日本の成長を願う企業同士である。それゆえに貢献できることは貢献していく。では日本の企業はアメリカの企業に協力しなくてもいいのか。同じ地球の成長を願う企業同士である。それゆえに貢献できることは貢献していく。より大きな理想的な共同体を目指して永遠に向かって努力していく。

こうして「所属感」や「安心感」、「貢献感」を獲得していく。そうした運動の、動的な総体が「共同体意識」であり、また「幸せ」である。

そもそもなぜ自己受容することができるのか

岸見さんの説明では「他者貢献」によって所属感や安心感を獲得できるからこそ、「自己受容」ができるという。

「循環論法」的である。他者貢献の獲得のためにまずは自己受容が必要だが、自己受容の獲得のためにはまずは「他者貢献」が必要になる。

最初の自己受容は「最低限」、いわば先天的に与えられていると仮定する。3つの要素が先天的に与えられており、それらがまずは転がっていくと考えてくことにする。どの要素が起点となるのかは置いておいて、どの要素も最低限、すべて備わっていると私は仮定する。

実際、アドラーは共同体感覚を先天的なものと考えている傾向があり、かつ明言している。同時にそれだけでは不十分であるとも考えている。「努力して高める」という表現よりも「掘り起こす」という表現を岸見さんは使っている。なぜ先天的だと言えるのか、と突き詰めれば話は遺伝の話か、後天的な不可避性の二択になるのだろう。

幼い子供も体は劣っているかもしれないが、大人と心の面では対等だという考えも重要になるだろう。同じ共同体感覚を我々はもっているが、その掘り起こしの度合いが異なるのである。違うけれども同じものをもっているので対等である。

幼い子供は出発点として他者に甘やかしてもらわざるをえない、共同体感覚を発揮できない状況に不可避的に置かれている点が重要だろう。赤ん坊を考えるとわかりやすい。しかし全く無いわけではない。また、急に掘り起こしたり無理やり掘り起こそうとすると欠けてしまうというイメージに繋がる。慎重に、ゆっくりと掘り起こしていくのである。

キーワード:掘り起こす

「哲人『甲羅のない亀など想像できないように、あるいは首の短いキリンなど想像できないように、他者から切り離された人間などありえない。共同体感覚は「身につける」ものではなく、己のうちから「掘り起こす」ものであり、だからこそ「感覚」として共有できるのです。アドラーはこう指摘しています。「共同体感覚は、つねに身体の弱さを反映したものであり、それときりはなすことはできない」と。』青年『人間が抱える「弱さ」ゆえの、共同体感覚…』哲人『人間は、身体的には弱い。しかしその心は、どんな動物にも負けないほど強い。仲間内の競争に明け暮れることが、どれだけ自然の理に反したことか、よくおわかりになったでしょう。共同体感覚とは、雲に浮かんだ理想ではありません。われわれ人間に内在する、生の根本原理なのです。』」

岸見一郎、古賀史健、「幸せになる勇気」,148-149p

「哲人『ひとりでは生きていけないことを本能的に熟知しているのですから。ゆえにわれわれはいつも、他者との強固な「つながり」を希求しつづけている』」

岸見一郎、古賀史健、「幸せになる勇気」,148p

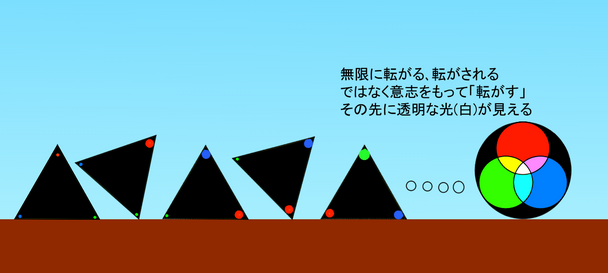

三角形を転がすような人生のイメージについて検討

たとえば3つの原点からなるような三角形を考えてみる。まずは最初の頂点である自己受容が最低限満たされることで、なんとか右に転がる。

そうするとその右に転がったエネルギーの影響を受けて、次の頂点である他者信頼が強化され、さらに右に転がる。そうすると右に転がったエネルギーの影響を受けて、次の頂点である他者貢献が強化され、さらに右に転がる。

そして他者貢献は次の自己受容である他者貢献を強化する。もし順調に行けば、転がる速度はどんどん勢いを増して上がっていく。

転がされるのではなく自分の意志で転がすのであり、またその勢いが強く、それぞれの調和を保っていれば、もはや三角形ではなく円に見える。止まった時に白色は見えない。

動いてく限り三角形がもはや球に見え、またその中央の白色がかすかに見えるかのように思える。いわば全体性に近づいているものだけがかすかにその印象を得られるようなイメージだろう。

そしてどの具体的な色付けももたない、理想的な白色に近づくと信じる。完全な白というものは現実にはないが、あるかのように、近づけるかのように信じる。

追記(2024/04/30):まさに、今を生きている限り、コンサマトリーな感覚に包まれている限り、我々は白色=生きる意味を感じるのである

「どこ」へ我々は転がっていくのか。「どこから」我々は転がっていくのか。それはわからない。

「どこ」へ我々は転がっていくのか。「どこから」我々は転がっていくのか。それはわからない。何のために産まれたのかという「(普遍的、一般的な)生きる意味」について我々は多くの場合は沈黙することしかできない。

アドラーでさえ「一般的な人生の意味はない」、「人生は意味はあなたが自分自身に与えるものだ」と述べている。この自分自身が与える意味は「完全の目的」により近いものが望ましいとはされている。「生きる意味を問うことは、人間と宇宙の関連に着目した場合のみ、意味と価値があります」とアドラーは述べているからだ。

「完全の目的」をもつことによって、「個人の幸せ」や私という個人を含む「人類の幸せ」につながるのなら、そうした「完全」があるかのように”信仰”することは実践的な目的からして”有用”だと私は考える。

決して具体的で特定的な目的を完全と見なすことなく、足場として考え、常に一歩ずつ、進んでいく。

共同体感覚の発展を妨げる3つの要素

共同体感覚の発展を妨げる3つの要素とは

甘やかし、生まれつきの身体器官の劣等、放置

放置はいわゆる「ネグレクト」のようなケースだろう。甘やかされると他者からの貢献ばかりに目がいく。

器官劣等性があると言い訳に使われがちになったり、過度に甘やかされるともいえる。他人の目を気にしたり対人関係で傷つくことを恐れるようになる。放置されると人は敵だと思ったり、承認を執拗に求めるようになるかもしれない。

アドラーは「ひとが誤りから道を外れることについて、原因論ではなく統計的確率によって語るのがよいケースはたくさんある」と述べている。

要するに、こうした3つの要素があるからといって「必ず」共同体感覚の欠如した人間になるとは言えないが、しかし「確率的に高い」というわけである。

キーワード:共同体感覚の発展を妨げる3つの要素

「子供時代にひとが惑わされる状況を調べると、これまでもとくに重要だと指摘してきた問題に遭遇します。共同体感覚の発展を難しくし、頻繁に妨げる問題――つまり、甘やかし、生まれつきの身体器官の劣等、放置です。」

アルフレッド・アドラー「生きる意味――人生にとっていちばん大切なこと――」,長谷川早苗訳,229p

共同体感覚が欠如している人にありがちな態度

共同体感覚が欠如している人にありがちな態度とは

・劣等コンプレックスや優越コンプレックス

・また、それらのコンプレックスから帰結する「ためらう態度」、回避傾向

・具体例

Q 医者「元気になったらなにをしたいか」

A 患者X「ずっと頭痛は続いていて・・いまはよくわからないです」(回答を濁す)

A 患者Y「世界中を旅行したいです。”でも”今はお金がなくて・・時間がなくて・・稼ぐ能力がなくて・・精神状態が悪くて・・・」(言い訳をする)

キーワード: 共同体感覚をもたないと「ためらう態度」が出てくる

「つまり、個人心理学の技術でライフスタイルを突き止めるには、まず人生おきた問題を知り、それが個人になにを求めるかを知ることが欠かせません。すると、問題を解決するには、ある程度の共同体感覚、人生全体とのつながり、協力や共生の能力が必要なことが見えてきます。この能力が欠けている場合、さまざまな形で劣等感が強まり、たいていは『ためらう態度』や回避が観察されるようになります。」

アルフレッド・アドラー「生きる意味――人生にとっていちばん大切なこと――」,長谷川早苗訳,38p

キーワード:「ためらう態度」に関する重要な質問

「私が重要だと考える質問『元気になったらなにをしたいか』――これは、どう答えるかで、患者がなにを実行できずにひるんでいるのかがはっきりとわかる質問なのですが、女性はずっと頭痛は続いているなどと言って、返事を濁しました。」

アルフレッド・アドラー「生きる意味――人生にとっていちばん大切なこと――」,長谷川早苗訳,82p

共同体感覚で精神疾患を治せるのか

個人の精神疾患

A:治せる

「個人心理学による治療に成功して継続的な成果を出せれば、神経症の頭痛、片頭痛、顔面神経痛、てんかん様発作などの疾患は(器官の障害でないのが明らかな場合)、ライフスタイルを変え、精神的な緊張を減らし、共同体感覚を高めることで治せると証明されます。」とアドラーは述べている。

社会の精神疾患

Q 共同体感覚で社会を治せるのか

A:治せる

「戦争、死刑、人種差別、民族差別、あるいは神経症、自殺、犯罪、アルコール依存など、人生における大きな過ちは共同体感覚の不足からきている」とアドラーは述べている。

キーワード:共同体感覚を高めることで精神障害を治すことはできるか

「さらに、個人心理学による治療に成功して継続的な成果を出せれば、神経症の頭痛、片頭痛、顔面神経痛、てんかん様発作などの疾患は(器官の障害でないのが明らかな場合)、ライフスタイルを変え、精神的な緊張を減らし、共同体感覚を高めることで治せると証明されます。」

アルフレッド・アドラー「生きる意味――人生にとっていちばん大切なこと――」,長谷川早苗訳,80-81pキーワード:共同体感覚の欠如による社会問題

「ふだんの会話のなかで、みんなが共同体感覚を高めれば、子どもの未来や人類の未来が変わってくるとわかってもらえるようになります。そして、戦争、死刑、人種差別、民族差別、あるいは神経症、自殺、犯罪、アルコール依存など、人生における大きな過ちは共同体感覚の不足からきていること、このような過ちは劣等コンプレックスであり、不適切な方法で状況を解決しようとするマイナスの試みであることを実感させることができます。」

アルフレッド・アドラー「生きる意味――人生にとっていちばん大切なこと――」,長谷川早苗訳,56p

共同体感覚の悪用(誤用)

共同体感覚の悪用(誤用)とは

・現在や未来の共同体を救う名目で、誤った考えを強制したりするケース

たとえばヒトラーが「我々の共同体のためにユダヤ人を殲滅しろ」と強制するケースなどが考えられる。共同体感覚がおまえは足りない!もっと貢献しろ!と他人に強制したり押し迫ったりすることも悪用だといえる。

大事なのは本人の意志であり、本人の内側から生じたものである必要があり、我々はそれらを勇気づける、援助することができるだけである。アドラーは「他人を鑑定することには、極めて謙虚になるべきだ。人の道徳的判断を鑑定するようなことは控えるべきである」とも述べている。

自分に強制してきた場合にNOということは好ましいとしても、強制されていないのにも関わらず、ズカズカと相手に土足で入り込み、それは違うとNOを突きつけることは好ましいのか。一体何を根拠に相手にNOと突きつけることができるのか。法律に反する場合を除くとしても、そこに正当性はあるのか。

アドラーは「共同体感覚へ向かう道がまだ十分に解明されていないのを利用したり、共同体の妨げになる考え方や生き方を認めたりすること」も危険だと述べている。

相手にNOを突きつける資格があるのは究極的には「完全な目的」を事実として知っている人だけである。しかしそんな人はいない。知っているかのような立場になり、相手にNOを突きつけることも危険ではないのか。「共同体の妨げになる考え方」とは、たとえば甘やかす教育や賞罰教育を認めることは危険だということだろうか。「

人生に価値なんてない」と吹聴するニヒリズムは危険だということだろうか。いずれにせよ「相手に押し付ける、強制する」ということは論外だとしても、議論は許容されるだろうし、また主張を発表することも許容されるのだろう。

重要なのはその主張の説得力、客観的可能性である。ここを押しのけて考えると「あなたは私の言うことを信じるか、信じないか」といった極論で終わってしまう。

キーワード:誤用

「私が危険に思うのは、共同体感覚という考えが誤って使われることです。共同体感覚へ向かう道がまだ十分に解明されていないのを利用したり、共同体の妨げになる考え方や生き方を認めたり、現在や未来の共同体を救う名目で、誤った考えを強制したりすることは危険です。」

アルフレッド・アドラー「生きる意味――人生にとっていちばん大切なこと――」,長谷川早苗訳,111pキーワード:鑑定

「これらの表現より,近年論理療法家によってより明確な形で公表された最も重要な考え,すなわち,個人の価値は科学的にも経験的にも測定することができないということを,アドラーが明瞭明確に把握していたことを示している。アドラーは1920年代にこのように記している。『他人を鑑定することには,極めて謙虚になるべきだ。人の道徳的判断を鑑定するようなことは控えるべきである』。」

森本康太郎 「アドラーの個人心理学における理性と情動 アルバート・エリス」,138p

基本的な価値観を破壊するような個性などに対して許容するものではない

アドラーはマンハイムが述べたように、「基本的な価値観を破壊するような個性などに対して許容するものではない」という立場をとっているのかもしれない。こうしたものが信頼関係と調和するかどうかはわからない。そもそもそんな個性をもつ人物とは一切の対人関係を結ばないという拒絶なのかもしれない。であるとすれば、「我々」という究極的な理想からはみ出す。となると、やはりそういう人に対してさえ、手を差し伸べる、勇気づけることも必要なのかもしれない。

この勇気づけはその破壊的個性に対する肯定ではなく、そんな個性をもっているあなたも存在としては私と対等であり、尊敬の念をもって接するということである。

たとえばアドラーは「隣人愛と反するような流れを間違っている」と述べている。いずれにせよ、相手に対してNOを突きつけることはなかなか問題を生じさせそうだ。そうした対処療法ではなく、そうした間違っている流れに乗らないような「教育」をそもそも行うという点が重要になるのだろう。マンハイムが何よりも教育を重視していたこととつながっている。

追記(2024/04/30):岸見さんが不寛容には寛容しないと言っていたことを思い出す

参考文献リスト

今回の主な文献

岸見一郎、 古賀史健「嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え」

岸見一郎、 古賀史健「嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え」

岸見一郎、 古賀史健「幸せになる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教えII」

岸見一郎、 古賀史健「幸せになる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教えII」

岩井俊憲「人生が大きく変わる アドラー心理学入門」

永藤かおる、 岩井俊憲「図解 勇気の心理学 アドラー超入門 ライト版 B5サイズ」

永藤かおる、 岩井俊憲「図解 勇気の心理学 アドラー超入門 ライト版 B5サイズ」</p

岸見一郎「アドラー心理学入門―よりよい人間関係のために (ベスト新書) 」

岸見一郎「アドラー心理学入門―よりよい人間関係のために (ベスト新書) 」

アルフレッド・アドラー、長谷川早苗(訳)「生きる意味―人生にとっていちばん大切なこと」

アルフレッド・アドラー、長谷川早苗(訳)「生きる意味―人生にとっていちばん大切なこと」

心理学 改訂版 (キーワードコレクション)

汎用文献

米盛裕二「アブダクション―仮説と発見の論理」

トーマス・クーン「科学革命の構造」

真木悠介「時間の比較社会学」

モリス・バーマン「デカルトからベイトソンへ ――世界の再魔術化」

モリス・バーマン「デカルトからベイトソンへ ――世界の再魔術化」

グレゴリー・ベイトソン「精神と自然: 生きた世界の認識論」

グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学へ (上) (岩波文庫 青N604-2)」

グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学へ (上) (岩波文庫 青N604-2)」

マックス・ウェーバー「社会科学と社会政策にかかわる認識の「客観性」」

マックス・ウェーバー「社会科学と社会政策にかかわる認識の「客観性」」

参考論文

※他の記事を含めて全編を通しての参照した論文です

・髙坂康雅「共同体感覚尺度の作成」(URL)

– 「共同体感覚」の定義の参照

・髙坂康雅「大学生における共同体感覚と社会的行動との関連」(URL)

・山田篤司「アドラー心理学「共同体感覚」とは何か」(URL)

– 「共同体感覚」の定義の参照

・姜信善,宮本兼聖 「共同体感覚が社会的適応および精神的健康に及ぼす影響についての検討 : 共同体感覚の形成要因としての養育態度に焦点を当てて」(URL)

– 「共同体感覚」の定義の参照

・吉武久美子・浦川麻緒里「青年期の内的作業モデルと, 共同体感覚や SNS での友人とのつながりとの関連性についての検討」(URL)

– 「共同体感覚」の定義の参照

・阿部田恭子,柄本健太郎,向後千春「ライフタスクの満足度と重要度および共同体感覚が幸福感に及ぼす影響」(URL)

– 統計データ、考察、成人版

千葉建「共通感覚と先入見: アーレント判断論におけるカント的要素をめぐって」(URL)

– アーレントの「共同体感覚」の参照。アドラーへの言及は皆無なのだが、しかし人類にとって切実であろうことを語っており、面白かった。これもまた「創造の目的」に繋がりうるものであるといえる。ただし、私はアーレントの主張全体をよく理解しておらず、今回は断片的な摂取に留まる。いずれにせよまずはカントの解説から記事・動画で扱うべきだろう(飛ばしてもいいが)。

・熊野宏昭「新世代の認知行動療法」(URL)

– 認知行動療法について参考に。また、行動主義や機能主義についても参考になる

・坂野雄二「不安障害に対する認知行動療法」(URL)

– 認知行動療法、不安障害について参考に

・森本康太郎「論理療法と個人心理学」(URL)

– アルバート・エリス「論理療法と個人心理学」の翻訳

– 論理療法、アドラーの主張についての理解

・森本康太郎 「アドラーの個人心理学における理性と情動 アルバート・エリス」(URL)

– アドラーの怒り、悲哀、不安などについて参考になる

・森本康太郎「アルバート・エリス博士へのインタビュー マイケル・S・ニストゥル」(URL)

・松田英子「夢を媒介とする心理療法の歴史と展開.」(URL)

– アドラー、フロイト、ユングなどの夢解釈について参考に

・中村正和「行動科学に基づいた健康支援」(URL)

– 行動療法について参考に

・石倉陸人, 林篤司, 岩下志乃 「認知行動療法を用いた心理教育 Web アプリケーションの提案」(URL)

– 認知行動療法について参考に

・川合 紀宗「吃音に対する認知行動療法的アプローチ」(URL)

– 認知行動療法について参考に・増田豊「自由意志は 「かのようにの存在」 か-ディスポジション実在論と行為者因果性論の復権」(URL)

– ファイフィンガー、二元論、デカルトについて参考に。ディスポジション実在論もなかなか面白そうだ。

・小西 美典「法における擬制」(URL)

– ファイヒンガーの「かのようにの哲学」について参考になる

・平山正実「青年のメンタルヘルスと教会」(URL)

– メサイアコンプレックスの定義の参考に

吉岡恒生「子どもを援助する者の心の傷とその影響」(URL)

– メサイアコンプレックスの説明の参考に

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。