動画での説明

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

ショート動画で1分で説明しているバージョンも投稿していますm(_ _)m

はじめに

社会学とはなにか

社会学とは、「社会を対象とする学問」のことである。そして社会とは基本的に「人々の社会的行為の相互作用の集まり」を意味する。

なぜ社会学が存在するのかについては多種多様な立場があるが、根本的には「社会を分析し、よりよい社会へ導くため」だといえる。社会とはなにか、どう変動していくのかという事実判断やどうあるべきかという価値判断の両方のバランスをとる必要のある学問である。

【基礎社会学第三六回(1)】エミール・デュルケムの社会学とはなにか、学ぶ意味や価値はあるのか

この動画チャンネルシリーズは創造発見学に位置づけられている。要するに、アイデアをひらめくための情報を学ぼうというわけである。ビジネス、友人関係、学業、さまざまなものにそれぞれ活かしてほしい。

できるだけ1ワードに説明する対象を絞っていく。

「贈与論」とは

「贈与論」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

贈与論(英:gift exchange theory):贈与によるモノの交換のやりとりからなる体系が社会の基盤であり、社会に秩序をもたらしていると考える理論のこと。

フランスの社会学者であるマルセル・モースが『社会学年報』(1923-1924年号)に発表した論文である『贈与論(贈与に対する試論)』の中で贈与論は主張された。

モースは社会学者であるエミール・デュルケムの甥であり、その業績は人類学者のレヴィ=ストロース、マリノフスキーやラドクリフ=ブラウンらに影響を与えたことで知られている。社会主義系新聞である「ユマニテ」にも寄稿していたという。

特に参考にしたページ

香月孝志,「社会学用語図鑑」,プレジデント社,第一刷,83p

「自己・他者・関係」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,159p

岩野卓司「マルセル・モース 『贈与論』 と今日」(2017),72p

「贈与論」の目的とは

贈与とはそもそもどういう「行為」なのか。そしてそれらの相互行為から、どういうポジティブな側面とネガティブな側面が見出されるのか。

それらを調べるために、できるだけ単純な社会(原始的な社会)が観察の対象とされている。ただし、ポジティブな側面が見出されたとしても、そのままの形で複雑な社会にもってくることは難しい。しかし、なんらかのかたちで現代社会の悪い側面に対する「治療薬、あるいはヒント」になるとモースは考えている。

つまり、「こうなっている(こうなっていた)」という事実判断に特化した要素と、「(今も)こうなるべきである」という価値判断に特化した要素の二段構成で『贈与論』は構成されている。

彼が生きた20世紀前半の時代は第一次大戦後であり、資本主義化や工業化が進み、社会主義が台頭していった時代である。要するに、急激な社会変動の時期であったといえる。西洋社会が抱える問題点をモースはどうにか克服しようとしたことが大きな目的であったといえる。

モースの言葉で言えば、「現代の法の危機と経済の危機とが提起する、我々の注意をひくいくつかの問題についての若干の道徳上の結論を類推すること」が大きな目的である。

その目的のためにも「考古学的な結論」に達する必要がある。つまり、原始的な社会の観察によって根底的な社会のあり方を、秩序維持の仕組みを探る必要があるというわけである。

・特に参考にしたページ

「自己・他者・関係」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,159-160p

藤吉圭二「モースの 「全体性」 概念の検討:「贈与論」 を契機として」(1994),84p

「贈与」とはなにか|3つの義務、互酬性の原理

一般的な贈与の意味との違い

贈与(英:gift)は一般的に「人が自由意志によって無償で他者にモノを与えること」であると定義されている。

同等な見返り(反対給付)を売買契約によって明確に求めた「売買による交換」とは区別されている。ちなみにコンビニでおにぎりを買うときでさえ、われわれは売買契約をおこなっている。

日本では「恋人にネックレスを贈与する」とはいわず、「プレゼントする」という。親しい関係やカジュアルな場合は「プレゼント」と表現し、フォーマルな場合は「贈与」と表現することが多いといえる。

たとえば「遺産を贈与する」、「不動産を贈与する」、「記念品を贈与する」といったような使い方をする。

このように贈与は一般的に理解されるが、モースは贈与を「人が自由意志によって無償で他者にモノを与えること」とは考えていない。

また、モースのいう贈与はフォーマルな贈与だけではなく、カジュアルで日常的なプレゼントも含む広義の概念である。「贈り物」といえば、より包括的に理解しやすいかもしれない。

特に重要なのは「自由意志」という部分である。モースにとって贈与とは「義務」を伴っているのである。つまり、自分の好き勝手、気ままに、気分で、自発的に贈り物をするということを意味していないのである。たとえば「川に落ちているある石ころを自由に蹴る」というのは、義務的な要素が極めて低いといえる。「することも、しないこともできる」という状態が自由だとすれば、義務は「しないことができない」状態に傾いているといえる。

仮に自発的に見えたとしても、大きな社会的な力が働き、義務として課されているのである。老人に優先席を譲る行為が完全に自発的で自由な行為ではないのと似ている(そうすべきという力が働いている)。

・特に参考にしたページ

「社会学小辞典」、有斐閣、新板増補版第四刷,390p

香月孝志,「社会学用語図鑑」,プレジデント社,第一刷,83p

三上剛史 「デュルケーム社会学の21世紀:モース『贈与論』と現代社会の出会い」(2020),69p

贈与における3つの義務とは

贈与に関連する義務は「与える義務」、「受け取る義務」、「返礼の義務」の3つである。

たとえば御歳暮を贈られた人は、受け取る義務があり、そして御歳暮を贈り返す義務が生じる。社会的に「お世話になった人には贈るべきだ」というような空気があれば、そこに「与える義務」が生じる。つまり、誰かにモノを直接的に贈与されなくても、「誰かに与える」という義務は生じうるのである。

※脱線してしてしまうので避けるが、「一番最初に与えた(原給付)のはだれか」という点を考察した哲学者のジャック・デリダの話も面白い。だいたい、なんらかのお返しとしてギフトをする。なんら与えられていないのにギフトをするだろうか。もしあったとして、そこには何の潜在的な見返り、「与えられの先取り」はないか。

御歳暮を「受け取り拒否」にはできない空気が社会的にあれば、それは受け取る義務が生じているといえるのではないだろうか(法的義務というより、道徳的義務に近い)。

もしそんなことをすれば「世間知らず」として相手にされなくなってしまう可能性がある。たとえば友人からの誕生日プレゼントを受け取り拒否することも失礼だと日本では社会的に考えられている(表面的には受け取るかどうかは自由だと思っていてもである)。

ただし、物理的な強制があるから義務だというわけではないという。いわゆる「無理強い」ではない。3つの義務のいずれかをしなかったからといって、体罰を受けたり、暴力を受けたりするわけではない(基本的には)。また、そのように脅されるわけでもない。彼らは表面上は自分の意思でやっていると感じているかもしれないし、またそうみえるかもしれないほど無理強いされてはいないのである。

たとえば恋人に誕生日プレゼントをわたさなくても法律で罰せられるわけではない。御歳暮や香典も同様である。しかしそれらは実質的にはほとんど義務であり、しないと「まともな人間関係」を維持できない可能性がある。

一方で、「精神的(心理的)な強制」、いわば社会的で道徳的な拘束力は存在する。よりネガティブにいえば集団的な圧力である。デュルケム的に言えば社会的拘束力である。

いわば、「昔からそうするべきもの、みんながやっている」という意味での義務である。あるいは「仲間はずれにされないようにするべきもの」という意味での義務とでもいえる。そういうことができるからお互いが予測可能で安定しており、「同じ社会の成員」とみなされる、というニュアンスもあるかもしれない。

【基礎社会学第三六回(4)】エミール・デュルケムの「非契約的要素」を解説

・特に参考にしたページ

香月孝志,「社会学用語図鑑」,プレジデント社,第一刷,82p

「自己・他者・関係」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,160p

岩野卓司「マルセル・モース 『贈与論』 と今日」(2017),66-67p

藤吉圭二「モースの 「全体性」 概念の検討:「贈与論」 を契機として」(1994),87-88p

「気前の良さ」とはなにか

さらに、「単に義務に基づいてモノが贈られ合う」だけでは不十分であるという。そこには「気前の良さ」がなければならない。

この「気前の良さ」のあり方については原始共同体の具体例で見ていくことになる。現代では、大人が恋人へのプレゼントに100円の鉛筆は贈らず、親戚への御歳暮に500円のハムは贈らないだろう。ある程度の「気前の良さ」が必要なのである。それがどの程度かは社会的な文脈によるだろう。また、そっけない態度で冷たく贈与するというのもよくないことが多い。これもまた文脈によって適した態度が必要になるのだろう(葬式では悲しい顔を、誕生日には嬉しい顔というように)。

・特に参考にしたページ

「自己・他者・関係」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,160p

「自己・他者・関係」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,162p

「互酬性の原理」とはなにか

要するに、贈与とは「互酬性に基づいた交換体系に位置づけられる気前のよい行為」だと定義することができる。

「互酬性の原理」とは、ようするに「何かを受け取ったら何かを返すべきだという社会的ルール」のことである。贈与は単に贈ることではなく、相手が返すことや、相手が返すことを内に含んだ行為であるといえる(物々交換や売買交換とは違った含み方ではあるが)。与える、返すという関係はまさに「交換」と呼べるものであり、「贈与交換」とも表現されている。交換体系については後で扱う。

・特に参考にしたページ

岩野卓司「マルセル・モース 『贈与論』 と今日」(2017),66-67p

贈与の機能、目的、シンボル

贈与における機能、目的とは

贈与によって「互いの友好」を維持・確認することができる、という点がまずポイントである。「友好的紐帯」とも呼ばれる。

モースによれば、贈与されることで「自分や自分たちの財産は他人に負っている、つまり他人のおかげである」という意識がそこで生じるという。また、贈与することは「自分たち自身の一部を他者に分け与える」という意識が生じているのである。単に「モノ」を与えているのではなく、それ以上のモノを与えているのである。

たとえば急に御歳暮や誕生日プレゼントを贈ってこなくなった人に対して我々は「もう我々は友達ではないのかな」と感じるとする。

必ずしも友好の維持や確認を明確な目的や動機として贈っているわけではないが、しかし実質的に、結果としてそのように機能していたのである。後で扱うが、原始共同体では贈与交換が死者が出るような戦争を防いでいる要因の1つであった。

他にも、「権力関係の確認や維持」として贈与が語られている。

片方がより豪華なモノを贈り、もう片方が貧相なモノしか贈り返せないとすれば、そこには権力関係が可視化されることになる。こうした権力争いはエスカレートすると、友好関係のように社会を維持するものではなく、破壊するものに、つまり逆機能をもたらす可能性をもっている(あとの項目で毒として扱う)。

※なお、モースが明確に機能や逆機能という用語を理論的に用いているわけではない。結果や目的を理論的に区別しているわけでもない。体系的に理論化したのは社会学者のマートンである)。

【基礎社会学第三十五回】ロバート・K・マートンの実証的機能分析とはなにか

こうした友好関係の維持や権力関係の維持は、贈与者たちが意図するかどうか、目的とするかどうかに関わらず生じうるといえる。

「昔からそうだから、贈られたら返さなければならないから」という理由で送ったり、見栄や権力、何らかの見返りのために贈るとしても、結果的には関係の維持として機能することがあるわけである。デュルケムが「なんの意味もないことは続かない」という趣旨を述べていたことを私は思い出す。別の社会や別の時代のものからしても無意味に見えたとしても、連綿と続けられている場合はなんらかの意味をもっている可能性が高いのである。

・特に参考にしたページ

「自己・他者・関係」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,162p

藤吉圭二「モースの 「全体性」 概念の検討:「贈与論」 を契機として」(1994),87p

贈与におけるシンボルとは

たとえば御歳暮を親戚Aが親戚Bに贈与するとき、カニやハムの詰め合わせといった「モノ(物品)」以外に一体何が贈られているのか。あるいは「モノ」に一体何が込められているのか。

それは目に見えないものであり、「シンボル」と呼ばれるものである。たとえば「魂」、「自分自身」、「関係性」、「人格」、「意味」などさまざまな「モノ以上の、目に見えない要素、象徴」が関わっているといえる。たとえば彼岸花は死を象徴し、四葉のクローバーは幸せを象徴する。贈与はより抽象的に「贈るという行為」自体が友好関係などを象徴するのである。

親戚Aが5000円のハムの詰め合わせを親戚Bに贈る場合、モノには「あなたと友好的な関係でいたいです」という意味の「シンボル」が込められているかもしれない。

そして親戚Bがそれを受け取り、さらに親戚Aに対して5000円のお菓子の詰め合わせを親戚Bに返礼する場合、「わたしもあなたと友好的な関係でいたいです」という意味の「シンボル」が込められているかもしれない。意

識しているかどうかにかかわらず、そうしたシンボル交換=贈与交換はおたがいの関係性の確認であり、また関係性の維持として機能しているのである。また、本人たちの意図がどうあれ(めんどくさいし不快だと思っていても)、行為によってそれらが解釈されていくのである。

仮に親戚Bがいきなり「100万円の宝石の詰め合わせ」を親戚Aに返礼した場合、シンボルとしてはどのように親戚Aに解釈されるのだろうか。もしかしたら、「私よりもお金があるという上下関係」を意味しているのかもしれない、と解釈される可能性もある(いわゆるマウントをとられている)。

そして親戚Bがどういう人間であるかも同時に、返礼という行為で表現されているというわけである。

T.B.ウェブレンが『有産階級の理論』(1899)で他者に見せびらかすために、「ステータスシンボル」として高級車やペット、ブランド品を購入したりすることを考察したこととも関連してくるのかもしれない。

物を交換したり、購入するというのは一定のシンボルを伴うのである。

・特に参考にしたページ

「自己・他者・関係」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,166p

「本当にわかる社会学」,現代位相研究所編,第四刷,124p

三上剛史 「デュルケーム社会学の21世紀:モース『贈与論』と現代社会の出会い」(2020),71p

贈与における功利性

会社の重役Aが会社の重役Bに御歳暮を贈るとき、そこにはなんらかの打算があるかもしれない。会社の取引を優位にすすめたいといった自己利益が目的に含まれていることもある。

贈与はたしかに「返礼を相手に期待する」ものであるから、功利的な要素があるといえる。しかし一方で、「贈与は自らの利益の追求のためではない」という態度もとっているし、本人は意識的にはそのように感じることが多い。

たとえば「お礼は後で必ずしますね!」と重役Bがいえば、重役Aが「おかまいなく、気にしていないので」などという会話が続くことが日本ではありうる(反語ではなく、本心でそう思っているケースもあるのだ。義務を課すという意識はなく、返礼は本人の意思にまかせると思っているのである)。

しかし実際に返礼がない場合に、重役Aがなんとも思わないわけではなく、心の奥底では返礼を期待していたのである。もちろん単なる「モノ」を期待していたというわけではなく、それ以上の、「贈られるという行為自体」が重要であり、友好関係の確認をしたかったわけである。つまり「シンボル」を期待していたのである。

モースは原初の経済活動である「贈与交換」においてさえ、「自己利益の追求」の要素が含まれていると考えた。人間は「純粋な無償の給付」と「自己利益の追求」の間にいる存在が平均だとされているのである。

たとえば「権力欲」や「承認欲」、「食欲」といったものもありうるかもしれない。さらにモースは「行為(生活、活動)の動機としてモノを他者に与える喜び」があるという。贈与によって承認欲求や食欲を満たすという見返りだけではなく、そもそも他者にモノを与えるということ自体に喜びがあるのである。また、贈られて嬉しいのは他者の魂や人格を、心を感じることができるからというわけである。※この話をきくと、真木悠介さんの「歓喜の経験方法として自己中心的な方法も脱中心的な方法もとることができる」というテレオノミー的な主体性を思い出す。

・とくに参考にしたページ

「自己・他者・関係」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,160p

香月孝志,「社会学用語図鑑」,プレジデント社,第一刷,82p

岩野卓司「マルセル・モース 『贈与論』 と今日」(2017),73p

藤吉圭二「モースの 「全体性」 概念の検討:「贈与論」 を契機として」(1994),86p

藤吉圭二「モースの 「全体性」 概念の検討:「贈与論」 を契機として」(1994),90-91p

藤吉圭二「モースの 「全体性」 概念の検討:「贈与論」 を契機として」(1994),94p

岡沢亮「マルセル・モースの連帯概念」(2015),166-167p

経済史|贈与交換→物々交換→貨幣交換

物々交換より前の経済

貨幣経済における市場とは一般に「売り手と買い手が出会い、価格を通じて取引が成立する社会的な仕組み」を意味する。

たとえば哲学者のカール・マルクスは、貨幣経済の起源として物々交換による経済が考えている。リンゴとミカンを交換したり、牛肉と豚肉を交換するといったような経済である。物々交換の後に、ゴールドなどの財宝が交換の尺度として用いられ、さらに紙の貨幣へとつながっていったというわけだ。

モースによると、物々交換の起源としてさらに「贈与交換」が存在するという。まだ商人すらいない時代であり、人類学的には最古の経済のあり方だというわけだ。

そもそも原始的な共同体の多くは「私的所有」という概念が希薄です。「個人」という概念も希薄であり、それゆえに「私的取引」や「私的交換」、「経済的利益を目的とした交換」といった感覚も希薄である。

一般に、彼らが贈与するモノはある個人が所有するモノではなく、集団が所有するモノである。たとえばある大きな集団の中に、いくつかのグループA~Dが存在する。

Aグループは肉をBグループに贈与し、BグループはAグループに果物を贈与するといったようなイメージだろう。もちろん、交換されるのは必ずしも有用物だけではなく、象徴的・宗教的なものもあったという。たとえば神聖な小石の場合もありうるのだろう。

・特に参考にしたページ

「社会学小辞典」、有斐閣、新板増補版第四刷,168p

岩野卓司「マルセル・モース 『贈与論』 と今日」(2017),67-68p

経済的な利益の追求以外の功利性

「欲しいものができたから、そのほうが効率的だから相手のグループに贈与する」というようなイメージを主体に考えてはいけない。

たしかに承認欲求や権力欲求といった利益の追求も存在していたかもしれないが、「欲しいものがあるから貨幣を出す」、「欲しいトレーディングカードがあるから自分のトレーディングカードを出す」といった経済的な利益が主体にあるわけではない。

あくまでも「人間関係(シンボル)の確認」が主体である。我々はコンビニやネットショッピングで水を買うときに、そこに人間関係が反映されているとはいちいち思わない。

ただし、現代でも「香典を渡す、誕生日プレゼントを渡す」といったように経済的な利益の見返りを主な目的としない贈与交換も存在する(しかしそうした行為もまた経済体系におけるコミュニケーションなのである。なぜなら、たいていの場合、モノを贈る場合はモノを買う必要があるからだ。贈与交換の土台に売買交換がある。チョコレートをつくる場合でさえ材料が必要である)。

全体的社会事実(全体的社会現象)と全体的給付体系、全体的人間

全体的社会事実とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

全体的社会事実(仏:le fait social total,全体的社会的事実):1つの社会的現象に、経済、法、宗教など多様な領域が重なり合い、その全体的な力が現れているという事実のこと。

それゆえに、たとえばある現象の「経済的側面」だけを切り取って理解しようとしても、その現象の理解には至らないという。

社会は複雑であり、全体的社会事実同士がさらに重なりあっており、一挙に捉えることは難しい。

モースはその中でも、とくに「贈与」に着目した。贈与という全体的社会事実を通して、「社会的な力(拘束性、連帯性など)」を観察しようとしたのである。端的に言えば、「人を贈与へと義務的に突き動かす力」がどこからくるのかを明らかにしようとしたのである。人間からすればそれは行為への(個人を超えた)「動機」であり、社会からすればそれは動機を導く(個人を超えた)「力」であるといえる。

もちろん経済的な側面だけではなく、宗教的、法的なアプローチをモースはとっている。

原始共同体のある部族ではどのような法があるのか、どのような経済になっているのか、どのような呪術体系があるのか、どのような芸術があるのか、どのような政治があるのか・・・といったように分析していくのである。それらの複合が「社会的な力」を形成するのである。つまり、そうした力が人々を贈与へと導くのであり、心の奥底で動機を形成していくのである。パーソンズ的に言えば、人々が規範価値をさまざまなシステムから内面化していく過程だといえる(社会化)。

【基礎社会学第十七回】タルコット・パーソンズの「ホッブズ的秩序問題」とはなにか

・特に参考にしたページ

「自己・他者・関係」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,162p

藤吉圭二「モースの 「全体性」 概念の検討:「贈与論」 を契機として」(1994),92-93p

全体的給付の体系とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

全体的給付の体系(仏:système de prestations totales):給付、受け取り、返礼(反対給付)が循環している一定のまとまりを意味する。

たとえばある部族において、AグループがBグループに贈与し、BグループがAグループに贈与し返すという安定した関係が持続的に生じ続けている場合、これを全体的給付の体系と呼ぶことができる。もちろん、A→B→C→B→Aなどでも循環している。

原始共同体における「全体的給付の体系」は、基本的に個人間で有用なものを交換するといった取引(物々交換)が希薄である。相互に義務を負っているのは個人ではなく集団である。

さらに交換するものは経済的に有用なものに限らない。宗教的に有用であったり、法的にゆるされていたり、政治的に正しいときめられていたりと、さまざまな側面が複雑に絡み合った体系なのだといえる。

それに比べて、現代では「経済的、功利的、合理的な側面」に偏りがちだというわけであり、必ずしも人間関係や人格が色濃く反映されていないといえる。もちろん0ではなく、一部には存在する。たとえば葬式における香典や、御歳暮、誕生日プレゼント、バレンタインとホワイトデーなどはそうした要素があるといえるだろう。もちろん、ちょっとしたSNSの連絡の返信や仕事での貸し借りなど、交換をより広義に解釈すれば様々な要素が残っているといえる。

つまり、貨幣経済の発達した世界に住むわれわれもある程度は、あるいは深層では全体的給付の体系のなかで生きているということである。原始的な共同体が、その純粋系であり、さまざまな経済や宗教、芸術など諸制度が分化していない、個人主義や功利主義が発達していない単純な社会だというわけである。

・特に参考にしたページ

「自己・他者・関係」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,160p

藤吉圭二「モースの 「全体性」 概念の検討:「贈与論」 を契機として」(1994),94p

全体的人間とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

全体的人間(仏:l’homme total):人間は経済、宗教、法、道徳、歴史、伝統、言語などさまざまな社会的要素を受容した存在であるということ。

要するに、全体的社会事実が社会的な拘束力として個人に作用している状態の人間を意味するというわけだ。仮に無人島で1人で育ったような人間を仮定すると、その人間は全体的人間の要素がきわめて小さいといえる(仮にゴリラに育てられたとすれば、ゴリラなりの社会があり、ゴリラ的な社会的要素があるかもしれないが)。

また、人との関わりを徹底的に拒絶してひきこもる人間と、外に出て人と積極的に関わる人間では、その全体的人間の度合いが異なりがちだといえる。

もちろん、人間は全体的社会事実に100%拘束されるわけではないし、全ての人間が社会的事実を同じように解釈、受容するわけではない(ときには反抗したり、新しい解釈によってルールを変えたりすることもある)。さまざまなグラデーションが時代ごと、社会ごと、人間ごとに存在する。原始的な社会では特にその割合と解釈の度合いがきわめて純粋だというわけである(個人主義的な要素がきわめて小さい。一心同体というイメージ)。

また、人間は「社会的なもの」以外にも、自分の「肉体的なもの」にも影響される。たとえばエネルギーが不足すれば食物を求めることが義務として生じ、身体が疲れれば眠ることが義務として生じるともいえる。我々は社会的な力と個人的な力の間に存在するのだといえる。

贈与の場合も同様である。贈らなければいけない、返さなければいけないという社会的な力がそこには存在する。一方で、送りたくないという気持ちや、自分が贈りたいから贈るのだという自由な気持ちも、そこには存在するかもしれない。

モースの言葉でいえば、人間は「贈与と義務と気前のよさとの混淆する雰囲気」の中で生きているのである。

モースは「今日の平均的人間……と、古代社会あるいは未発達な社会に生きている、ほとんどすべての人間は、ひとつの《全体(total)》である。」と述べている。

原始共同体の人間たちだけではなく、我々も全体的人間なのである。ただし、モースからすれば近現代的な人間のあり方は昔と比べてその全体性に偏りが存在しているといえる。

宗教や文化などの伝統が軽視され、科学や経済に偏った「社会的な力」を人間が受肉、身体化した場合、人間にもアンバランスな全体性(totalité)が宿ってしまっているのではないかというわけである。

多くの人間が病んで見えるとき、社会もまた病んでいるのかもしれない。人間の心理のあり方は、その多くが社会的な事実の影響でもあるからだ。モースはデュルケムと違い、心理学をなんとか社会学に活かそうと考えた点がポイントである。

ただし、あらゆる社会的な事象を個人心理だけに還元するというわけではなく、社会的事実がいかにして個人のなかで受肉しているのか、影響しているのかを分析するために心理学はいいヒントになるというわけだ。

人間はその意味で対象を調べるための「器」なのかもしれない。

・特に参考にしたページ

「自己・他者・関係」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,164-165p

藤吉圭二「モースの 「全体性」 概念の検討:「贈与論」 を契機として」(1994),92-93p

贈与の危険性、毒性

毒物を贈ることも贈与か

古代から中世初期にかけて現在のドイツ北部やデンマーク、スカンディナヴィアに住んでいた民族集団のことを一般にゲルマン民族という。

ゲルマン民族の古い法や言語によると、giftという言葉の語源には「贈与」の他に、「毒」という意味があったという。

贈与は善意だけではなく、悪意が込められている場合もある。たとえば敵の集団に「毒を仕込んだ食物」を贈ることもありうるだろう。

ドイツの有名な叙事詩である『ニーベルンゲンの歌』では英雄や騎士が贈り物を受け取り、死んでいく姿が描かれているという。毒薬のような直接的な因果関係ではないが、財宝を手に入れたゆえに結果的に死に至ると考えることができる。小説であるハリー・ポッターの「死の秘宝」では、死神からの「贈り物」がそれぞれ死に至らせるという話があったが、それと類似したものを感じる。同じく小説であるロード・オブ・ザ・リングでは、指輪が膨大な力をもつゆえに危険であり、マグマに落として捨て去らなければならないというストーリーがあった。

毒は死に至らしめるケースだけではない。たとえば「劣位な地位に置かれる」というケースも場合によっては受け取り側からすれば毒になりうる。

自分は低い価値のものしか贈れないが、相手側からはつねに高い価値のものが贈られてくる場合、ネガティブな感情が受け手に生じる可能性がある(得をしたと単純には喜べない)。つねに自分が負け組だと罵られているようなものかもしれない(送り手にそうした意図があるかどうかとは無関係に、受け手にはそう解釈される可能性があるのだ)。

・特に参考にしたページ

岩野卓司「マルセル・モース 『贈与論』 と今日」(2017),76-79p

中島岳志「受け取ることの存在論 マルセル・モース 『贈与論』 の本質」(2022),113p

贈与事態が相手の負担になりうる

そもそも、モノに毒があるか、高価なものか、対等であるかを問わず、「受け取ること自体」が危険であり、脅威であり、毒であるという考え方もできる。

なぜなら、「返礼」という義務関係が相手と生じてしまうからである。もし十分に返さなければ失笑されたり、社会的な地位が低下してしまうこともある。われわれが御歳暮や年賀状を「面倒だな」と感じるとき、そこには喜びとともに一種の毒も両義的に存在しているのである。ポジティブな側面とネガティブな側面のバランスから贈与は構成されており、そのバランスが崩れれば贈与も社会秩序を壊しかねないのである。

【コラム】デュルケム、モース、レヴィ・ストロースにおけるそれぞれの「構造」とは

システムや構造とはなにか

体系とはいわゆる「システム」のことである。システムとは広義には「(安定・不安定を問わずに)たがいに作用しあう要素からなる全体」を意味する。

たとえばジンメルは「人」を要素とした心理的相互作用、パーソンズは「行為」を要素として、ルーマンは「コミュニケーション」を要素としてシステムを考えていたと捉えることができる。モースの場合に何が要素となるか明言はされていない。また、体系=システムとしてかながらずしも理論的に考察していない。すくなくとも「交換体系」においては「交換」という行為がその要素となると仮に考えることができる。

たとえばある社会において、交換のあり方のほとんどが「贈与」の場合を考えてみる。物々交換でも貨幣交換でも、相互的略奪でもありえたが、どうやらランダムではなく、人々は安定して「贈与」によって交換を行っているのである。

このように、要素同士の安定したやりとりを「構造」という。もちろん、なんらかのきっかけで構造が壊れたり、別の構造へと変化していくこともある。

たとえばルーマンのシステム論において経済システムは社会システムの中にあるサブシステムであり、他のサブシステムとの相互作用によって影響を与え合っている。ただし、原始的な社会では社会システムが明確にサブシステムへ分化していない。それゆえに、贈与交換体系は経済システムでもあり、政治システムでもあり、宗教システムでもあるといったような渾然としたものだとみなすことができる。

【基礎社会学第三十五回】ロバート・K・マートンの実証的機能分析とはなにか

【基礎社会学第五回】ゲオルク・ジンメルの「形式社会学」とはなにか

【基礎社会学第十九回】タルコット・パーソンズの「主意主義的行為理論」とはなにか

モースにおける構造とは

贈与交換における安定した構造、ルール、パターンは「互酬性の原理」などとも表現されることがある。「贈ったら贈り返すものだ」というような予期構造、期待構造が存在するというわけである。モース的に考えれば、社会システムには「贈与交換体系」という抽象的なシステム、人々の行為のやりとりが中心的に位置をしめているというわけである。

あるいは各サブシステムやそれらが渾然一体とした社会システムに互酬性の原理という「構造」が共通して、その基底として存在するという理解もできるかもしれない。さらにより大きく言えば、社会的な現象は宗教や経済、政治などあらゆる要素が関係しているという「全体的社会事実」も「(大きな)構造」にあたるのだろう。

明確に「経済」だけしか関わっていないような現象や行為もありうると考えれば、部分的社会事実という表現が可能になる。しかしどうやら、原始共同体を見ると、行為にはあらゆる制度が非自律的に、混合して安定して、常に関わっているとモースは考えたのである。

モースは「あらゆる現象は全体的社会事実の影響を、拘束を受けている」という。別の言い方をすれば、「あらゆる現象は構造の表現に過ぎない」ということになる。

ある社会で、どのような力(拘束)が生じているのか。「宗教や法、政治、文化などさまざまな力の安定した混合のあり方」を把握することによって、ある個人の行為をその表現(結果、表層)に過ぎないものとして理解できるというわけである。ただし、モースは人間が社会的な力をただ思考停止で受け入れるだけの存在だとは考えていない。どのように力が受けいれられるのか、反発するのかといった「個人意識、個人心理のせめぎあい」にも言及している。

・特に参考にしたページ

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へE・デュルケム著 『宗教生活の原初形態』 の位置づけ」(2012),118-120p

デュルケムにおける構造とは

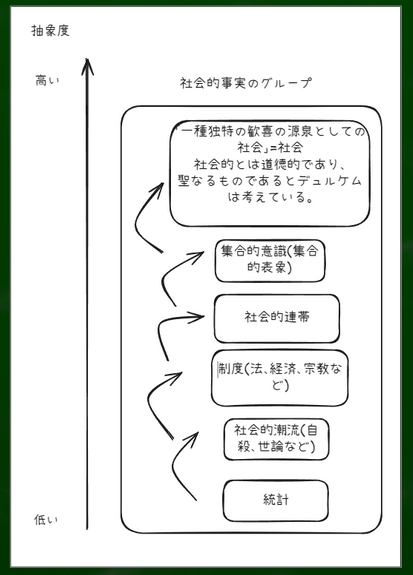

デュルケムの場合の構造は「社会的事実」を意味している。

上の図のように、社会的事実にはグラデーションがある。

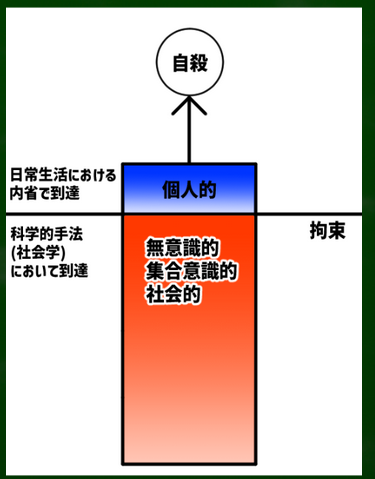

デュルケムは個人的で心理的な要因はイレギュラーな誤差にすぎないと考えている。大事なのは集合的で社会的な要因である。マクロな構造がさまざまなミクロな行為として変換されていくといった説明方式をデュルケムは重視する。

かなりざっくりいえば、社会が不安定だから個人が不安定になり、その不安定さが表現される形で自殺してしまうということになる(たとえばお国のためという形ではなく、失恋したから、生きる意味を明確に見いだせないからといった自己本位的な形で変換される)。

社会がどのように安定しているか、どのように不安定なのかというのは一定の「構造」に由来するのである。

たとえば「社会の統合が強まりすぎているという構造」のある社会は、軍人の自殺(切腹など)などが生じやすくなるのである(特定の個人ではなく、集団の傾向として現れる)。

もし統合が弱い構造で切腹が生じている場合は、誤差(イレギュラー)的なものとみなされるのだろう。簡易的にいえば、10のうち8や9あれば、そこには安定した構造があるといえ、1や2違うものがあっても覆らないといえる。それゆえにデュルケムは統計による集団の傾向の分析を重視したのだと言える。我々も、クラスの30人中25人が勤勉だとすれば、その集団においては勤勉的な行為がお互い予期され、かつ実際に勤勉的な相互作用が安定的、継続的に行われており、勤勉的にさせるなんらかのメカニズムがあると仮定するだろう。

このように考えると、モースはデュルケムの「社会的事実」という考えをより複合的に組み合せ、「全体的社会(的)事実」を主張したと考えることができる。

【基礎社会学第三八回(1)】エミール・デュルケムの『自殺論』の目的を解説

【基礎社会学第三回】エミール・デュルケームの「自殺論」、「聖と俗」、「機能主義」とはなにか?意味

レヴィ=ストロースにおける構造とは

一方で、レヴィ=ストロースはデュルケムとモースに多大な影響を受けながら、彼らに批判もしている。※デュルケムに対する批判は基礎社会学で扱ったのでそちらを見ていただきたい。また、レヴィ=ストロースはいつか読み込んだ後に再度取り扱いと考えている。取り急ぎ表面的な理解と紹介に留めたい。

レヴィ=ストロースからすれば、モースの構造概念は曖昧であり、具体的であり、心理的であるといえる。

モースの力点は構造そのものより、構造がなぜ人々に影響を与えるのか、なぜ人々の行為のあり方として表現されるのか、なぜ人々はそれを受け容れるのかといった「動機=心理=感情」にある。あるいはそうした構造の変換のあり方のなかでも「社会秩序に関する規範的法則」に関心がある。

レヴィ=ストロースからすれば「全体的社会事実」なる構造はその説明が曖昧であり、その結びつき方の法則なども明らかにできていないといえる。

「社会は我々が思うより複雑に絡まり合っているのだ」と述べているだけのようなものなのだろう。その絡まり合い方じたいの法則、理論への言及に乏しい。さらに、個人の動機といった心理的要素に過度に焦点を当てるべきではないと考えられている。

互酬性の原理も普遍的・不変的な深層構造とは言い難いという。「より抽象的で数学的、論理的なパターン」の発見が重視されているのである。ざっくりいえば、「個人による構造の反映のあり方」を観察して得られる「構造」は不純であり、また特殊的なのだろう。

さきほどは個人を器として社会的な力が注ぎ込まれている状態の比喩を私は行ったが、個人的な心理を媒介とするゆえにみえないものが出てきてしまうのだろう。透明な器ではなく、色のついた、力に影響力を与えてしまう器なのである。どうにかその影響力をいったん考えず、純粋に力の作用の法則を観察できないかというイメージではないだろうか(心理はノイズというよりも派生物というニュアンスだろう。腕の生え方は上位のDNAのパターンによって制御されるのであり、腕ばかりじろじろ見ていても見えないものがあるイメージ。)。

このように考えると、デュルケムは「統計」を重視して個人的な心理や動機に依存しないかたちでの「構造」を把握することに努めたと考えることができる。ただし、レヴィ・ストロースが具体的にどのように構造を把握したのかという問題は今回深堀りできない(平均を調べる統計的な帰納法ではなく、演繹だという点がポイントである。ちなみにデュルケムは両方の手法をとっている。たとえば「連帯が自殺に関連しているだろう」という大きな演繹があると見ることができる。レヴィ=ストロースの場合はもっと論理的な差異の体系が仮説として存在し、そこから個別事例が演繹されて説明されていくイメージ)。

レヴィ=ストロースにとって構造とは「普遍的で不変の原理」である。この深層構造があるパターンによって多様に変換されて、社会的現象を表現しているそうだ(ただし、こうした構造は仮説的であり、反証可能性をもつ)。さらに、現にある要素のあり方、組合せ方だけではなく、まだない、潜在的で可能な組合せ方すらも支配するような構造である。

たとえるならどんな物にも原子がなんらかの組合せで関わっているということを発見し、その関わり方の表現が水や電気、火にすぎないということになるのだろう。どの時代でも、どの部族でも、どんな個人であろうとも共通して影響を受けざるをえない基底的なパターンである。

原子全体の組合せの規則が仮に「最も深層の構造」だとすれば、水特有の組合せの規則は「深層の構造が変換された表層の構造」であり、氷や雪、雨といった目に見える物体はそれらの「規則の表現」ということになる。モースは表層の構造(互酬性の原理)をとらえることができたが、それは「他でありうる安定したパターン(表層構造)」であり、さらに「他でありえにくい基底的な構造」に仮説的に迫る必要があるというわけである。

社会は複雑に見えるが、「単純な深層構造」が論理的に展開され、多種多様に表層構造へ変換・表現され、さらにそこから人々がそれに拘束され、内面化し、行為しているというわけである。贈与交換のさらに奥が交換であり、交換のさらに奥が差異のあり方というイメージになる。

総体をみれば複雑に見えるが、それらを構成しているのはいくつかのシンプルなパターンであるというわけだ。たとえば10のパターンの順番を入れ替えようとすれば、3628800通りもできるのだ。

「対立や差異の恒常的関係性に関する変換の原理」はレヴィ=ストロースが挙げる、あらゆる構造の土台となるようなもっとも基底的な構造であるといえる。社会には、生と死、味方と敵といったように対立のセット(二項対立)があり、この対立自体は多くの社会に共通しているのである。

火と水、太陽と月のように言語的な表現が変わっていたとしても、その対立自体、区別自体は別の形で現れ続けているのである。神話でも同じような対立的なテーマが、異なる要素でくり返されている。現代のアニメや漫画にも愛と憎しみの対立や善と悪の対立が繰り返されている。

そもそもある要素Aは対立する要素Bや、Aとは異なる要素であるCをもたない場合、Aとはみなされない。つまり、対立関係や差異関係のなかではじめて要素Aは善だとか、要素Bは悪であるというはっきりとした意味をもつのである。悪という概念がない世界で善という概念は存在しえないといえる(このあたりはデュルケムが犯罪は社会が健全である証拠であると述べたところと重なってくる)。

なぜ近親相姦が行われないかは「自分の属する血縁集団」と「他の血縁集団」を区別する不変的な差異が関わってくるといえ、その婚姻関係のあり方は表現にすぎない、可変であるといえる(父方の従姉妹はOKだが、母方の従兄弟はNGなどのようにありうるパターンを数式的、記号的に表現して説明していくイメージ。ひどく簡易にいうなら掛け算なり、足し算なり、引き算なりして、結果的にマイナスにならなければいいわけだ。マイナスになれば近親相姦、プラスになれば近親相姦であり、計算式は多様である)。

差異の体系がどのようなパターンか、できるだけ抽象的で根源的なパターンを仮説的に見つけることが重要になってくるといえる。こうした対立や差異の原理は「社会の維持のために」という目的や機能から存在するわけでも、人々の具体的な意思のために存在するわけでもないという。

善と悪、近親と非近親、親と子、所有と非所有といったような違い(対立、差異)があるゆえに、交換や協力、取引といった社会的関係が生まれている。

「対立や差異の原理」は社会の根本をなす基本的事実としかいえないものなのである。社会といえるためには、そうした構造がなければならないのである。AがBを生み出すというよりも、AとBは同時的に存在しているといったところだろうか。無人島で1人人間が生まれて育つことが仮にできたとして、そこに善と悪という概念、男と女という概念、言語や文化は生じるのだろうか。

このように、より深層的で、それ以上遡ることができないような普遍的な社会の構造を明らかにする立場を「構造主義」という。ボトムダウンというよりはトップダウンな、帰納主義というよりは演繹主義的な立場である。すこし話はそれるが、マートンは抽象的すぎればほとんど役にたたず、具体的すぎても局所的にしか役にたたないといっていたことを私は思い出す。

中範囲の普遍性、実証可能な普遍性において「構造の把握」が人々に役立ちうるのかもしれない。たとえば原子がどうなっているかより、氷がどうできるかのほうが人々に役立つのと似ている。もちろん、原子がどうなっているかという基底的な要素を理解することで得られるものもある。

より深い構造にはどのようなものがあるのだろうか。たとえば我々は通常、兄弟姉妹同士で結婚することはタブーとされている。いわゆる「近親相姦の禁止という規則」である。これらはランダムに、あるいは個人の自由な意思や心理によって生じるものではないという。

社会と呼ばれるものであれば普遍的に生じている基本的なパターンであり、事実なのである。

この規則があるゆえに、原始的な共同体では部族同士で女性を交換するという「交換婚」が構造として存在してきたのである(さらにこれが親族関係を構成する)。つまり、より深層の構造が表層の構造として変換されたといえる。現代日本社会では原始共同体にありがちな交換婚の形態(たとえば親が娘を相手の部族に娘の意思とは関係なく差し出す)は主流ではないが、民法第734条で「直系血族及び兄弟姉妹間は婚姻できない」と規定され、この範囲での婚姻形態が多様にゆるされている。有力な家系同士がお見合いで結びついていくパターンもあれば、自由な出会いによって結びついていくパターンもある。

人間は「何かのために交換する」というよりは、「交換するのが人間社会」だという視点は重要である。

システム論的に言えば、交換し続けている状態が社会システムが存続している状態であり、交換を安定的に促す仕組みが構造なのである。二項対立的な差異構造があるからこそ、交換の構造が存在することができる。

会話も言葉を交換する、感情を交換すると考えれば、「交換の原理」はきわめて基底的な構造だといえる。いわばすべてなんらかの「意味(シンボル)」の交換であるといえる。贈与交換もそうした原理の変換のひとつなのだろう。また、なにかが意味あるものとみなされるためには、そのなにかであるAが他のなにか非Aと区別されている必要がある。丸い紙に黒い丸があると認識するためには、白と黒は別の色であるという差異のパターン認識が必要である。

時代によって違うパターン(物々交換や貨幣交換)が適合的になったり、あるいは混合したりすると考えることができる。しかし差異の原理や交換の原理がどの社会にも根底にあるという事実は変わらない。

・特に参考にしたページ

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へE・デュルケム著 『宗教生活の原初形態』 の位置づけ」(2012),118-120p

「社会学小辞典」、有斐閣、新板増補版第四刷,390p

三上剛史 「デュルケーム社会学の21世紀:モース『贈与論』と現代社会の出会い」(2020),69p

「本当にわかる社会学」,現代位相研究所編,第四刷,125p

「自己・他者・関係」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,166p

三上剛史 「デュルケーム社会学の21世紀:モース『贈与論』と現代社会の出会い」(2020),70p

「贈与論」における研究の対象

ニュージーランドの先住民マオリ族による「ハウ」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

ハウ(hau):物に宿る霊的な力のことである。

他者に物が贈与されても、元の所有者に戻りたがる傾向があるという。もし受け取った者が返礼を怠ると、災いが起こり死を招くとされている。

マオリ族はハウが信じられていることによって、贈与がなりたっているというわけだ。言い換えれば、表面的にはハウによって強制されているといえる。

常に贈与が連鎖し、循環していること、つまり「全体的給付体系」が維持されていることで災いが避けられているのである。

モースはこうした贈与の循環を単なる経済行為や宗教的行為ではなく、それらが混在した「相互補完的な協力関係を構築する社会的行為の循環」であるとした。要するに、「友好関係」の維持やその確認という機能があるのである。

霊的な存在を通してモノの交換が行われ、モノの交換を通して「私たちは仲間である」というシンボルが交換されて伝わっていくのである。言葉にせずとも、意識せずとも、無意識的に仲間であることが交換という行為によって身体で理解されていくのだといえる。

・特に参考にしたページ

岩野卓司「マルセル・モース 『贈与論』 と今日」(2017),68-69p

北アメリカの先住民チヌーク族による「ポトラッチ」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

ポトラッチ(Potlatch):贈与を通じて富の競争を行い、より多くを与え、消費した者が名誉や権威を得るという贈与交換のありかたのこと。

ポトラッチはチヌーク族(インディアンの部族のひとつ)の言葉では「贈り物」を意味するそうだ。ただし、先程のマオリ族の呪術的で友好的な贈与と違い、闘争的な贈与だという。※なお、チヌーク族以外のトリンギット族、ハイダ族、クワキウトル族などでも行われているという。

まず、ポトラッチにおいて贈与を行うものは富のあるものや、部族の首長であり、冠婚葬祭などの儀式の際に互いの饗宴(いわゆる食事の接待)に客人を招いて行われるという(それゆえに、饗宴の交換とも呼ばれる)。

果物や魚などのモノをあたえるというかたちをとる場合もあれば、「モノを破壊する」ことでも贈与が可能だという。大事なのは「気前の良さ」を示すことである。たとえばインディアンの首長は大切な銅の塊を捨てることで自らの富を示し、エスキモーはイヌゾリを破壊することで自らの富を示したという。また、エスカレートして本当の戦闘に突入することもあるという。

招かれた後すぐに招き返すというわけにはいかない。贈与交換には時間の隔たりがある。また、決着がつくまで何回も贈与の戦いが繰り広げられるという。

マオリ族では「友好の確認」が贈与のシンボルであったが、チヌーク族では「権力の関係」が贈与のシンボルであるといえる。より多くを与えたり、消費したものが名誉や権威を得るのであり、面子が保たれるのであり、社会的地位がそこで決まるのである。

マオリ族のような贈与のタイプでは、気前の良さは「したか/しなかったか」という明確な基準で判定されるという。現代でも、たしかに相場というものはあるが、御歳暮を贈ったかどうか、香典を贈ったかどうかという明確な基準があり、競い合うという意味合いは薄い。この場合、モノを自分たちだけで独り占めせず、贈り渡していかねばならないという形がとられているという。

一方で、チヌーク族の場合はそのような1か0かの基準がなく、1,2,4,8,19,35…と理論的には無限にエスカレートしていく可能性がある。このような給付のタイプは「競覇型の全体的給付」と呼ばれ、「典型的な全体的給付」と区別されている。

・特に参考にしたページ

「社会学小辞典」、有斐閣、新板増補版第四刷,569p

「自己・他者・関係」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,162p

岩野卓司「マルセル・モース 『贈与論』 と今日」(2017),70ー72p

現代社会における治療薬としての「贈与論」

モースは「考古学的な結論」をどのように現代に活かそうとしたのか

考古学的な結論

「考古学的な結論」とは、原始的共同体における贈与交換は経済的側面に偏っておらず、より全体的な要素がバランスよく関わっていたという点である。

単なる経済的利益では説明がつかないような、名誉、人格、友情、対立などさまざまな「シンボル」が、「人間の全体性」がモノに込められていたのである。

また、そうした贈与交換によって戦争が回避され、平和の維持とつながっていたという点がポイントである。

さらに、交換の動機として「公然とものを他者に与える喜び」があったことが重要である。単に享楽する私的なものではなく、自分の人格をモノに込めて贈り、相手の人格が込められたモノを受け取るという人間関係が社会の維持にとって重要だったのである。「私」と「あなた」を明確に区別しすぎることも問題なのだろう(同時に、プライベートの保持も現代では重要なのだが)。

・特に参考にしたページ

藤吉圭二「モースの 「全体性」 概念の検討:「贈与論」 を契機として」(1994),90-91p

古代の贈与交換の経済をそのままのかたちで現代に導入するわけにはいかない

一方で、モースはこうした贈与交換の経済をそのままのかたちで現代に導入するわけにはいかないことも認めている。

より直接的に、「贈与の経済はあまりにも危険で、豪奢で、浪費を要するものであり、対人的な配慮に煩わされ、しかも、市場、取引、生産の発展とは相容れない、要するに、時代後れで不経済なものだったのである」とすら述べている。プライベートがあまりにも考慮されない場合は対人的な配慮に関係するといえる。自分の利益を考えない気前のよい贈与ばかりをして等価な売買がないと、合理的な産業が発展しにくいといえる。

貨幣経済の商取引では効率と利益が優先されるため、極論をいえば人間関係はどうでもいいのである。ロボットが売り手でもよく、誰がつくるか、どう使われるか、何のために使われるかもどうだっていいのかもしれない。

我々は服屋で店員と話しながらモノを買うときに、その店員との友情や愛情を確認し合っているわけではないのだ。AIが発展していくこれからの社会において、いまだ我々の想像もつかないような非人格的な経済のあり方が到来するのかもしれない。

私はAIが描いた絵をもらっても、おそらくそこまで喜べない。そこには贈るもののシンボル(感情、人間関係)が欠けているからであるといえる(生成のための努力や善意を感じるかもしれないが、実際に肉体を動かして作ったものとは違うといえる)。そのうち、AIが作ったモノかどうか曖昧な時代がやってきて、シンボルを明確に受け取りにくい時代がやってくると思うとすこし怖い。

サービス業や役所ではマニュアルが存在し、特定の人間にかけがえのない人格的な対応をするという機会は少ない。またそうした態度ゆえに、生産が効率化されるのかもしれない。

また、そのように効率的に経済を回していないと周りの国に追いていかれ、侵略されかねない。いまさら特定の国だけが贈与経済に戻ろうとすることは難しいのである(単に懐古的に昔に戻ればいいという単純な話ではない。同時にすべての国が戻ることができるなら可能である。ほとんどの国が核武装を解除できず、解除するとしたら全ての国が同時に解除するときだと考えるとわかりやすい。そしてそれはほとんど不可能である。)。

AIを使っていないと乗り遅れる世界に突入すれば、好き嫌いを言っていられなくなるのである。AIの開発競争はすでにはじまっている。それが健全かどうかなど考えてる暇もなく、そうしないと生き残れず、他国に攻め込まれてしまうのである。資本主義を部分的にでも導入しないと戦争に負けてしまうとわかれば、理論的にそれが不健全だと仮にわかっていたとしても、滅ぼされないために資本主義を導入せざるをえなくなるのである(部分的にすら取り入れていない国はほとんどない)。

ひたすら利潤と効率を個人が高め、企業が高め、国が高めざるをえない(ウェーバーでいえば堅い殻、鉄の檻の中で我々は生きているのである)。

【基礎社会学第二十二回】マックス・ウェーバーの「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」とはなにか

・特に参考にしたページ

藤吉圭二「モースの 「全体性」 概念の検討:「贈与論」 を契機として」(1994),89p

現代における贈与交換の名残り

一方で、現代にも贈与交換に近いものはのこっている。モースの言い方では、「間断なく、暗々裡に継続している」のであり、「贈与交換という地層の上に我々の社会が築かれている」という。

たとえば葬式での香典の返礼、御歳暮の贈り合い、年賀状の贈り合い、バレンタインとホワイトデー、誕生日プレゼントの贈り合いなどもその例である。モノだけではなく、褒められたら褒め返す、SNSで「いいね」をされたら「いいね」をし返すといったさまざまな「贈与交換」を我々は行っているのである。

モースの時代においても、たとえばフランスのロレーヌ地方では普段質素な生活を送る人々が冠婚葬祭の際に大規模な散財を行うことがあったという。

しかし現代社会の多くは資本主義社会であり、モースは人間が「経済的動物(利益計算を中心に動く存在,ホモ・エコノミクス)」になってしまうと嘆いている。古代の時代遅れの経済のあり方はもはや採用できないが、贈与がもたらしている「全人格的な人間関係のあり方」、「道徳性」をなんとかして取り戻すことはできないかと模索しているのである。

・特に参考にしたページ

藤吉圭二「モースの 「全体性」 概念の検討:「贈与論」 を契機として」(1994),84p

岩野卓司「マルセル・モース 『贈与論』 と今日」(2017),66p

贈与としての社会保障の制度について

その例が、「社会保障の制度」だという。雇用者と社会は労働者の贈与に対して相応のお返しをしなければならないとモースはいう。ただ労働の対価として給料を支払うだけでは十分な対価(返礼)ではないのである。

労働者が提供しているものは労働だけではなく、「生命」をも提供しているという。それなのに怪我をしたり、会社が潰れたときになんら対価が支払われないというのは互酬性の原理に反しているわけだ。

また、労働者は雇用者のためだけに労働をしているわけではなく、社会全体にも貢献しているといえる。それゆえに、社会全体もなんらかの贈与をしなければならない。

社会全体の役割を担当するのが「国家」である。それゆえに、国家と雇用者が共同で労働者の贈与に対して返礼しなければならないというわけだ。日本でいえば厚生年金保険や労災保険、生活保護などが一部当てはまるのかもしれない。モースは共済組合などの「組合」を特に重視している(デュルケムも同様だった)。

贈与の交換には「死人が出るような戦争を防ぐ」という効果があった。贈与を交換してモノを行き渡らせることで奪い合いをなくしたり、贈与を競い合うというかたちで別の争いをしなくてよかったりするわけだ。

たとえば先進国から発展途上国への援助や、ロシアとアメリカの宇宙開発競争などもその例として贈与論の現代的解釈として挙げられることがある。

モースは昔のような「高潔な消費の慣習」、「貴族的で殿様ぶる贈与の態度」に立ち返らなければならないと「あるべき、規範的な構造」を主張している。

たとえばその構造の変換のひとつである健康保険は、健康な人からすれば負担であり、病気がちな人への偏った贈与と感じることがあるかもしれない。しかし、我々は金持ちかそうであるかに関わらず、「見返りにこだわらず、気前よく与えること」が重要だとモースはいう。それは日々の生活に置いても同様だといえる。我々は仲間であり、同胞であり、共に気持ちよく分け与えられるときは分け与えようではないかという、その気持の余裕が重要なのだろう。その意味で、アドラーの共同体感覚とつながるものを感じる。

・特に参考にしたページ

岩野卓司「マルセル・モース 『贈与論』 と今日」(2017),75-76p

藤吉圭二「モースの 「全体性」 概念の検討:「贈与論」 を契機として」(1994),90p

教訓

複雑性、偶発性、多様性、柔軟性

モースは社会的な現象を一面的に観察するのではなく、宗教的、法的、道徳的、政治的、家族的、経済的な側面が一挙に、混在して関わり合っているということを「全体的社会事実」で示した。これは複数の人間からなる社会だけではなく、人間も同様である。

つまり、社会や人間は思ったより複雑であり、経済的行為にみえる社会的現象ですらあらゆる側面を内包しているのである。

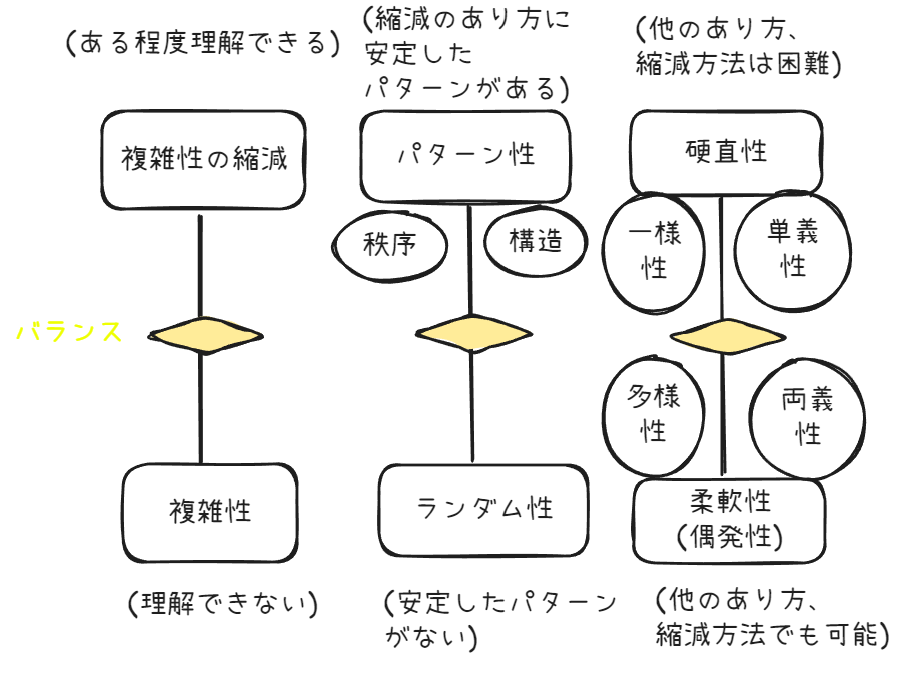

システム論でいうと、社会システムは様々な「サブシステム」の相互作用からなるまとまりだということになる。ただし、そのなかでも「なんでもあり」にはみえないような「安定したあり方」が存在する。つまり、複雑性がより縮減されている現象が観察されることがある。

「ランダム」ではなく、一定の「パターン」が観察されるのである。これは経済システム内でのパターンだな、経済システムと宗教システムがとくに関わったパターンだなといったように把握できることがある。たとえばAを見てBをすぐさに想起したり予期するようなイメージである。なんら法則がなければその分、ランダム性が高い。エスカレーターを見れば人々が左あるいは右で止まるとわれわれは予期できるのであり、ランダムではないと理解できている。エスカレーターにおける行為にはなんらかの構造が存在する。

たとえばモースは「人々が交換していることで社会を維持・形成している」ということを示した。その中でも特にモースは「贈与交換」に着目したのである。(範囲の限定や単純化、抽象化を行わずに)「社会現象そのもの」を説明、記述、理解することは難しい。

複雑な糸の絡み合いのなかで、できるだけ安定した糸を複数見つけ、それらの絡み合いとして現象をできるだけ把握しようというわけだ。ジンメルで言えば具体的になに(要素)が絡まっているかではなく、その絡み合い方(関係、パターン、心的相互作用)に着目するということになる。

呪術的要素が贈与交換に関わっているということは経済的要素だけではなく宗教的要素があるということになる。ただし、原始的な共同体は経済や宗教がはっきりと分化していないという点がポイントになる(現代社会の多くはより機能分化している)。

モノの交換自体は「なんでもあり」の度合いが極めて低いといえる。つまり、「硬直性」がある。それはなければ社会がほとんど成り立たないほど重要なパターンだと言える(負のエントロピーが高い)。しかし、どのように、どんなモノを交換するかという仕方には「柔軟性」が存在する。

贈与交換、物々交換、貨幣交換など、さまざまなパターンが一様ではなく多様にありうる。もちろん、どのパターンになりやすいか、可能かは全体のあり方次第だ。もちろん、貨幣交換が進展した社会では、多くの物の交換が貨幣交換になりがちであり、他でもありうるという代替可能性の程度、柔軟性の程度、融通のきかなさは低いかもしれない(しかし潜在的には0ではない)。

図にするとこのようになる。もちろん、1か0かではなく、グラデーションがあるといえる。

このグラデーションのなかに適切な「バランス」があるといえる。このバランス感覚を手に入れるために、柔軟性や硬直性、パターンやランダム性のケースを知るということが重要になると私は考えている。そのために社会学を学んでいるとさえいってもいい。

両義性への着目

モースにおける両義性とは

今回のモースの贈与論から得られる重要な知見は、まずは「両義性」への着目である。

原始共同体における贈与は、友好関係を確認したり維持するという機能があった。しかし同時に、ポトラッチの権力争いのように「友好関係を動揺させる」という逆機能をもつこともありうるのである。贈与交換はAと非Aの両方を併せ持つ概念なのである。

他にも、原始共同体の人々でさえ「功利的な側面」と「反功利的な側面」をもつとモースは指摘している。現代人のように経済的利益に特化しているわけではないが、権力を得たいという利益のために行動している側面が存在するのである。

集団全体のために、友好のためにだけ純粋に彼らは贈与交換をしているわけではないのだ。人間を二項対立的に、1か0かで考えず、つねにその間のどこかに存在するという発想は重要である。また、「どちらかに揺れ動いてしまう存在」であるという意味で「ほかでありうる」という「偶発性」を備えているといえる(正のエントロピーがあるといえる)。

さらに重要なのは、友好的な贈与でも反友好的な贈与でも、同じように機能しているという捉え方が可能だという点である。

ある社会Aと社会Bが戦争(殺し合い)をしていない状態を仮に「平和」だと仮定する。この平和を維持する仕組みとして贈与交換は存在するのだ。言い換えれば、「殺し合いではない仕方の対立、争い」としてポトラッチ型の贈与交換が機能等価として位置づけられるのだろう。

もちろん、競い合わない形の贈与交換もまた、それが続いている限りは平和を維持する仕組みとして機能等価として位置づけられるといえる。社会がお互い豊かな場合は、競い合わないと機能しにくいといえるのかもしれない(内集団で贈与し合う動機が薄れるからである)。

モースにおける連帯とは

モースにとって「連帯」とは「虐殺し合うことなく対抗し、互いに犠牲になることなく贈与し合う」状態を意味している。

大事なのは「対立(対抗)」をしていても連帯だとみなされている点と「互いに犠牲にならない」という点である。それゆえに、ポトラッチのように集団同士で贈与の多寡を競い合う場合でも連帯を形成しうるというわけである。

「互いに犠牲になるような対立」とはどのようなケースなのか。たとえばポトラッチの気前のよさが過度にエスカレートしてお互いの生活を脅かすほどの物質的な散財を行ったり、精神的な消耗が激しく生じていると十分な「連帯」を形成しえない。

たとえば裕福な人間が貧しい人間に無分別の侮辱的な援助を行う場合は、受け取る側の感情を害することがあることをモースは指摘している。これはマートンの機能分析における、機能等価ではない逆機能の部分にも重なることがあるのだろう(町のボスに援助して貰う場合と、政府やボランティアに援助して貰う場合、物質的な面では等価だが、精神的な面では等価ではない。)。

【基礎社会学第三十五回】ロバート・K・マートンの実証的機能分析とはなにか

・特に参考にしたページ

岡沢亮「マルセル・モースの連帯概念」(2015),166-167p

モースにおける適度な贈与とは

モースは「贈与が適度に報われることを望む」と重要な主張をしている。

贈与が適度にされることが、互いに犠牲のない条件なのである。どの程度が適度ではない、つまり過度であったり不足しているのかは、その時々の社会的状況によるのだといえる。たとえば御歳暮が薄いハム1枚では不足しており、葬式の香典が1000万円では過度であるというなんとなくの相場感覚を我々はわかっている(エスノメソドロジー的にいえば、そうしたメソッドを意識しているかに関わらず使っている)。過度に褒めすぎることも、貶しすぎることも、笑いすぎることもよくないと我々はわかっているのである(会話も言葉の交換である)。

人間は両義的な生き物であり、非功利性だけではなく功利性ももたざるをえない。それゆえに、過度に功利性に傾けば、贈与交換がお互いを犠牲にしたり、友愛を壊してしまうことがある。あるいは「われわれの集団利益(宗教団体、国家など)」という拡大された功利性によって戦争へと突入してしまうことがある(見田宗介さんの言葉ではいえば「拡大されたエゴイズム」である)。

対立はしかたがないとしても過度に対立することはよくない。そのためには贈与における「気前のよさを制限」する必要があるという指摘はとても重要である。

・特に参考にしたページ

岡沢亮「マルセル・モースの連帯概念」(2015),167-168p

ベイトソンから考える対立のあり方(プラトー型)

分裂生成理論とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

人類学者のグレゴリー・ベイトソンは、バリ島の社会を観察して「分裂生成」がない珍しい社会を発見したという。

分裂生成理論:個人や集団の相互作用が徐々にエスカレートし、対立的または補完的な関係が強化され、やがて破局的な分裂に至るプロセスを扱う理論のこと。

対称的分裂生成:相互に競争や対抗行動がエスカレートするパターンのこと。相互促進的な行動が本質的にAとBで同じであることでエスカレートするパターン。

具体例:冷戦時代の軍拡競争。 夫婦間の激しい言い争いがエスカレートして関係が崩壊する。 スポーツの試合でお互いに挑発し合い、過剰な攻撃性が増幅する。モースの例で言えば競覇的な給付体系であるポトラッチもこのパターンだろう(1にたいして2を贈り、2に対して3を贈るといったようにお互いが均衡的な力で対抗しあっていくようなケース)。

相補的分裂生成:支配/服従、攻撃/回避といった補完的な関係がエスカレートするパターン。相互促進的な行動が本質的にAとBで違っていても、互いが適切にかみ合うことでエスカレートするパターン。

具体例:権威的な親と従順すぎる子どもとの関係。上司の支配的な態度に対して部下がますます萎縮する。攻撃的なパートナーと受け身のパートナーの関係が悪循環する。ポトラッチの場合も、片方だけが一方的に常に多く贈ることで支配が加速し、とうとう戦争に突入するという場合がありうるだろう。

【基礎社会学第三九回(14)】【コラム】「来たるべき社会とその聖」をベイトソンから考える

プラトー型とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

プラトー型のパターン(plateau、高原状態):「強度の一定した持続(プラトー)」のパターンであり、特定の要素が過剰に増大することなく、一定の範囲にバランスよく留まるパターンのこと。

この一定の強度が「中庸」である点が健全な認識論には重要となる。バランスや安定、平衡を維持することが重要であり、そのために常に変化し、対立を越えていく、あるいは緩和していくところにポイントがある。

プラトー型のパターンは生得的なものというよりも社会的・後天的なもので、「学習」によって習得しうるという点がポイントである。

具体例:AとBが争った場合、その関係を一定の敵対状態に凍結するという試みがバリ島では行われている。

Aが一方的にBにたいして話を聞かせるような語り方をしない。子供が母親に甘える仕草を見せた場合、母親はそれにのらない。音楽でも徐々に強度を上げていくようなリズムではなく、規則性にしたがって楽音が流れていく。目的的行動よりも現在それ自体に価値をおく行動を基本とするなど。

ベイトソンによると、クライマックス(分裂生成)型のパターンは赤ん坊ですらもっているので、生得性が強いのかもしれないという。この主張はモースによる功利性と非功利性の両義性とつながるものがある。

人類は功利性を加速するような「身体」を自然にギフトされているのである。しかし、累積的相互作用に走る傾向を人間が仮に備えているとしても、それを「抑え込む学習(社会化)」も可能であり、その潜在的能力がギフトされているのであり、実際にバリ島ではそれが行われているのである。同様に、「抑え込まない、加速させる学習」も可能であることはいうまでもない(また、その社会のほうが現代では多いだろう。また、そうでなければ周りの国に攻め滅ぼされてしまう。理想と現実をうまく調和させないと、空理空論のまま終わってしまう)。

- 非プラトー型:特定の単純な変数の最大化を目指す。たとえば個人、あるいは集団が経済的価値の最大化を目指して動く。特に金、信望、権力などの「パワー」の変数が重要になる。

- プラトー型:特定の単純な変数の最大化を目指すことはない。「安定性」とでもいうような高次元の、複雑な変数の最大化を目指す。

【基礎社会学第三九回(14)】【コラム】「来たるべき社会とその聖」をベイトソンから考える

対立がエスカレートしない仕組みとは

モースが主張していたように、対立がエスカレートしないようななんらかの「仕組み(制限)」が必要なのである。モースにとってそれは「気前の良さの制限」であり、「贈与の道徳」であり、「高潔な消費」なのだろう。モースは高潔な消費というバランスのあり方に、一種の「美しさ」すら感じていたのではないかと私は考える。具体的な要素というより、それらの安定した関係性、結びつき方、パターンに美しさがあるのである。

また、それが「具体的な制度」として現れれば(パターンがより具体的な実体として現れば)、「社会保障の制度」や「組合」の充実となるのだろう。対立が加速するような不均衡で過剰なモノの分配を抑える仕組みが必要なのである。

モースは「修道僧の生活も、また、シャイロックのような生活も、いずれも避けなければならない」と述べたり、「現実と理想とのほどよい混淆(混交)」と述べたりしている。※シャイロックとはェイクスピアの戯曲「ヴェニスの商人」に登場する高利貸しであり、返済しなければ身体の肉を切り取ると脅す人物である。

これはまさにベイトソンがいう「安定性の維持」、「中庸」だといえる。ただし、そうした「プラトー的な制限の仕組み」を考えるためには、社会全体の、より大きな相互作用システムについての知識(ベイトソンの言葉でいうと「智」,「サイバネティクス理論」など)が必要になるといえる。

できるだけマクロに全体を見なければ、「どういう状態がバランスなのか」という判断をしにくい。A集団でXというバランスをとったがゆえに、B集団やC集団がその影響でバランスを崩すということもありうる。

エスノメソドロジーでミクロな秩序のあり方、バランスの取り方を学ぶことも大事だが、社会システム論でマクロな秩序のあり方に接近していく姿勢も私は大事だと考えている。ミクロもマクロも両方にできるだけ習熟し、妥協的なバランスのあり方を、できるだけ実証・検証可能なメゾに打ち出していくべきではないだろうか。バランスを探る方法自体にも二項対立的な争いではなくバランスが重要になるといえる。

カール・マンハイムの「全体性」概念もモースの「全体的社会事実」も、適切な社会のあり方に接近するための分析道具にすぎないといえる。

デュルケムが原始共同体から「聖なる力」を見いだし、モースが「贈与の道徳」を見いだした。これらは具体的な要素や構造を伴う形では現代社会にそのまま移入できない。しかし「美しい、調和する、プラトー的なパターン」はなんとか、その一部でも(極力いままでの社会の成果と矛盾しない形で)移入できるのではないだろうか。要素ではなく抽象的な形式を移入するのである。我々が異なる社会や異なる時代の社会を観察することで、バランスの取れた、あるいはバランスが取れていないパターンを発見することができる。そこに比較社会学の魅力があるといえる。

【基礎社会学第三十二回】カール・マンハイムの「相関主義」と「自由に浮動するインテリゲンチャ」とはなにか

両義性が「先送り」にされて秩序が生じる(ジンメル、ルーマン)

ジンメルにおける両義性

ジンメルは「両義性」に着目した人物として知られている。その例が「自由」である。

(ジンメルにおける)自由:他者との関係の中で、束縛から解放へと移行したときに感じる相対的な状態・感情のこと。解放から束縛へと移行すれば「不自由」だと感じることになる。

自由は孤立した主体の純粋に内的な性質ではなく、いかなる相手もそこにいなければその意味を失う相関現象であるという。自己と他者の距離において関係に生じる、あるいは帯びる性質だというわけである。

社会的状況や物理的環境においても関係の内実は変わりうるといえる。ここで重要なのは、不自由と自由には区別(差異)があり、不自由があるから自由があり、自由があるから不自由があるという相互依存性である。

【基礎社会学第三九回(12)】【コラム】ジンメルにおける「適切な距離」

分離と結合は両立するのか

我々があるものを「分割されている」と感じるとき、われわれはそれらを相互に「結びつけている」というより抽象的な例も挙げられている。

たとえば、「AとBは違う学校の生徒だ」という発言には分割や差異を感じる。しかし、「学校の生徒」という形でAとBは関連づけられ、結びついているといえる(一体性を感じる)。AとBは違う学校の生徒だという差異を解消せずに保ちつつ、AとBは学校の生徒という意味では同じだと結びつけているのである。好きと嫌いはポジ/ネガという意味では異なるが、どちらも相手を特別だと感じ、関心を向けているという点では同じだといえる。それゆえに好きの反対が無関心だと感じやすい。

論理階型でいえばAのタイプでは差異があるが、より上位のBのタイプでは差異がないという形で結びついていると言える。その意味で、論理的な矛盾を避けつつ、AとBが同じであり、かつ違うという言い方が、結合しながら同時に分離しているという言い方が可能になる。

創造認識学第一回:「ラッセルのパラドクスの論理階型理論」とはなにか(前編)

同じであるからこそ違いがでるといえる。あるいは、違いがあるといえるためには同じでなければならない。そして、同じ(結合している)と述べるためにはなんらかのかたちで下位のタイプで分離していなければならない。たとえばAの労働力とBの労働力は違うが、時給1000円という意味では同じである。貨幣は差異を保ったまま、それらを結びつけ、一体化させる仕組み(メディア)なのである。もちろん、理論的には例外もあるかもしれないが、現実的には分離と結合、差異化と一体化は同時的に、相互依存的に生じていると言える。

ジンメルは1つに融解している(溶け合っている)タイプよりも「2つに適度に分離しているタイプ」を重視した。人と人とが原始的共同体のように過度に(差異を失い)結びついていると知性が下がったり、自由が生じなかったりするからである(いわゆる社会学的悲劇である)。また、適度に分離しているゆえに結合も促すと述べた(たとえばSNSでは適度な距離があるゆえにコミュニケーションが生じる。貨幣があるゆえに、煩わしい人間関係をともなわずに違う人と売買が生じる)。

現代では貨幣や社交が煩わしい人間関係から距離をおきつつ「一体化(社会的統合)」を形成しているのだといえる。

もちろん、貨幣自体の取得が目的となったり、社交自体が目的となるといった過度な「転回」といわれる状態にたいして警鐘も鳴らしている。ここでもモースやデュルケム、そしてベイトソンにみられたようなバランス感覚のためのメカニズムへの視点が伺える。

追記(2025/11/28):「社交自体が目的」と間違ってスライドに書いてしまっていた。社交が単なる手段になることが転回だ。

・特に参考にしたページ

三上剛史 「デュルケーム社会学の21世紀:モース『贈与論』と現代社会の出会い」(2020),71p

ルーマンにおけるダブルコンティンジェンシー

ジンメルに影響を受けた社会学者のルーマンは、さらに「ダブルコンティンジェンシー」へと接続して考えている。

【基礎社会学第十九回】タルコット・パーソンズの「主意主義的行為理論」とはなにか

ダブルコンティンジェンシー(double contingency,二重の偶有性):互いに自由な選択可能性をもつ二者が、相手の行為を予測できないまま向き合っている状態を指す概念のこと。

偶発性(コンティンジェンシー):別様でもありうるもの。必然的でもなければ、不可能でもないもの。

例:リビア人とカルタゴ人がお互いに商売をするかどうかを考えてみる。

リビア人からすればカルタゴ人がどのように反応するか分からないし、逆もまたしかりである(相手の次の反応を予期する手がかりがほとんどない)。

相手に物資をもっていって交渉しようとすれば、略奪されるかもしれないし、商売が可能だったとしても対価はごくわずかかもしれない。このような原初的な仮定の二重の偶発性の事態において、そこになんらかの秩序が生じることは一見不可能のように思える。

二重の偶有性という概念は両義性にも応用することができる。Aでもあり非Aでも同程度にありうるという状態があるとすれば、二重の偶有性に近い。どちらがどの程度高いかもわからない状態である。そういう場合、そこには安定した相互作用、いわば構造が欠けているといえる。

コミュニケーションを安定させるようなメカニズムである言語、貨幣、メディアなどが存在しないのである(ボディーランゲージなどはあるかもしれないが、通じる保障はない)。

いわば「複雑性(不確実性)」が高い状態である。しかし、人間は、どうやらこの両義性や不確実性をそのままにすることはできない。「なんでも(A,B,C….)あり」、あるいは「Aでも非Aでも同程度にありうる」という不安定な状態でまともなコミュニケーションは難しい。デュルケムが社会のアノミー(無規範)状態を問題としたこととも関係するかもしれない。しかし生きていくためにコミュニケーションが必要とされている状態である(リビア人は商売をしたい、利益を得たい)。学校で友人を作ったり、会社で提携先を探したりする作業も、程度の差はあるがおなじようなことだといえる。我々は人と関わらないと生きていけない。

たとえばリビア人はとりあえずなにかアクションを起こしてみるとする。ルーマンの用語では「コミュニケーション」が生じるということになる。

とりあえず「自分と同じ姿をしているから、自分と似た考えを持っているだろう」となんとなく複雑性を縮減するかもしれない。そして実際にコミュニケーションして、相手もやはり自分を警戒していると感じていくとする。そして食料を渡したら警戒をといていると観察される場合があるかもしれない。

このようなコミュニケーションの連鎖によって「安定した相互の行動の予期に関するパターン」が継起的に生じていくのである。AをしたらXと反応がある、BをしてもXと反応がある、CをしたらYと反応があるというようにパターンの共通了解が蓄積されていくのである。

いわゆる「構造」が手探りの行為でもパッと生じてパッと消えていくから面白い(雑踏でお互いに歩いているときに、自分がすこし左に動けば、相手も右に動くような、手探りにおけるその場だけの秩序が生じるイメージ。私は左にも右にも動けたが、左に動いたのである。)。「この行動はこういう意味だ」といったミクロでその場限りのパターンが生じていくのである。ダブルコンティンジェンシーがあるから社会秩序が生じないのではない。ダブルコンティンジェンシーがあるからこそ、秩序が生まれ、秩序が維持されていくのだという。

つまり「分からなさ(ブラックボックス性)」がコミュニケーションを動機付けていると捉えることもできるのである。完全に「わからなさ」がなくなると、システムは柔軟ではなくなり、硬直化する(リソース切れともいえる)。

それゆえに、ある程度の「ランダム性(正のエントロピー)」が重要だと言える。ジンメルが人間関係において「秘密」があることでむしろ関係は良好になることがあると述べていたことを私は思い出す。恋愛は駆け引きが重要だという一般的な知見もそこと関連するのかもしれない。われわれは行為の連続によって「わからなさ」を「わかる」に変化させるよりも、「ふつうはこうだ」という偏見や常識といった知識を当てにすることが多い(法律や文化に基づいて、相手の行動を予期しがち)。だが、我々が接するのは「ふつうの人」ではなく、いまそこにいる個人である。

日本人同士だとしても、話してみなければ目の前の相手がどのような行動をするかわからない部分は多い。ちょっとした挨拶や笑顔があるだけでも、次の行動の予測はつきやすくなる(あ、普通のひとだなと予期できる)。ただし、「普通はこうだ、合理的に考えればこうだ」という客観的な文化パターンは万能ではない。常識的な期待が裏切られて相手とのコミュニケーションが途絶える場合もあるかもしれない。また、「この人は特殊で、AをしたらZの反応をするんだ」と新しいパターンがそこで形成されていくともいえる。

「普通はこうだ」というパターンしかもっていない人間とプライベートにおいて我々は積極的にコミュニケーションをしようとはあまり思わないかもしれない(パブリックな場では逆の場合が多い。店員なら店員の普通の行為を我々は期待しているのであり、わからなさを探求しようとは思わない)。かといって、完全にランダムでも不安定すぎてコミュニケーションをしようと思わないだろう。ほどほどのランダムさ、勝ち筋が必要なのだ。

・特に参考にしたページ

三上剛史 「デュルケーム社会学の21世紀:モース『贈与論』と現代社会の出会い」(2020),73p

贈与交換における両義性の先延ばし

たとえば贈与交換において、仮に友好か敵対かという不確実性があるとする。ちょっとしたことで敵対になりかねない緊張関係にあるのである(モースの例では、悪口を言われただけで宴会が血の戦いになったという)。

ルーマンいわく、両義性(不確実性、偶有性、未規定性)は「先延ばし(繰り延べ)」されることによって処理されるという(脱両義性)。しかし、「Aか非Aか」という二項対立的な差異が消滅してBという安定した意味になるのではなく、「Aか非Aか」という両義性は保存されているのだという。デリダの「差延(意味が常に先送りされ、完全に確定しないこと)」とも共通するものがあるかもしれない。処理される(なんとかやりすごす)が、差異は消滅していないとはどういうことか。

「あるもてなし方をすることによって、どうやら友好関係(A)を結ぶことができているとする。Aか非Aかという緊張や不安をお互いがある程度もちながらも、結果的にはAだったよな、相手もそう思っているはずだと、その時は、見かけ上は解決されているのである。しかし、「もしかしたら今回は相手はこれを友好関係の証とは思っていないかもしれない・・・」という緊張感は残り、結論を保留したまま「とりあえず今は関係に問題はないので正解が出たかのようにみなす」という先送りが生じている。

「かのように哲学」をジンメルやアドラーが参照していたことを思い出すと理解しやすい。たとえば「私たちはこれからずっと一緒だ」とカップルがよく言う状況は、見かけ上は永続的に解決しているように見えるが、実際には先送りにすぎない。破局の可能性は永続的にセットでくっついているが、破局しない限り見かけ上は不断に解決しているのである。」

創造発見学第三回:「アドラー心理学と創造性」(7)アドラー心理学の哲学(共同体感覚)とはなにか

ここで重要なのは、コミュニケーションし続けることによってAか非Aかという両義性が引き伸ばされているだけで、未来には非Aという意味に転じることが常にありうるというわけだ(危険がその大小を変えつつ、つねに付き添っている)。

コミュニケーションをまさに行っているまさに今・そこでのみ両義性が解決されているように見えるだけなのだ。次のコミュニケーションでAという保障はない。社会的な関係は行為の連続によって生じていくものであり、極論をいえば瞬きをした瞬間に次の選択肢が現れ、われわれはどちらかを選択しているのだといえる。エスカレーターで左側に我々が立ち止まり続けることで見かけ上、そこに構造があるようにみえる。しかし誰かが右側に立ち止まり続けることで、他の人も右側に立ち止まり続ける可能性もあるのだ。

バケツの穴から水が落ちる瞬間を常に手で救うことで水が床に落ちていないだけなのだ。たまたま手で救う人が多いから、水が枯渇していないだけであり、そこに水が見かけ上あり続けているように見えるのである。

どういう人間か、どういう部族の状態か、占いではなんとでているかというコンテクストがすこしかわっただけでもAか非Aかという緊張感は更に増すのである。たとえば戦争状態になっただけであらゆる安定性は揺らぐのであり、「普通」が通じなくなりうる。Aか非Aかは、相手がどう反応するかで確定するという点もポイントである(相手の反応を見ない限り、安心できない。爆弾のキャッチボールをずっと続けられている限り爆発していない)。我々は同じ川には二度と入ることができない(同じコンテクストに入ることはできない)。

コミュニケーションを続けなければ秩序は維持されない。日々、新たなXが生じていく。「これはこういうことだ」と議論して互いに了解したりし続けていかなければならないのである。法律のように不動にみえるものさえ、我々がそれを価値あるものであり、それに従うべきものであると解釈し、行為し続けなければ意味をなさなくなる。歴史すら、われわれが一定の解釈をし続けなければ変わりうるのである。

贈与交換は循環し続けるからこそ、またし続けている間のみ安定しているのである。また、そのような不安定さがあるからこそ、それゆえに、コミュニケーションは連鎖していくという要素もあるのである。

・特に参考にしたページ

三上剛史 「デュルケーム社会学の21世紀:モース『贈与論』と現代社会の出会い」(2020),73-74p

他でありうる余裕(他のこともできる範囲の気前の良さともいえるかもしれない)

個人と個人の、刹那的で綱渡りのようなコミュニケーションの連鎖によってかろうじてバランスが保たれていると考えると面白い(人々が賭博にはまる理由もそこにあるのかもしれない。落ちるかもしれないからこそ、われわれは渡ろうと積極的に努力し、人と関わりあっていくのである)。

反論しがたい正論をだれかがズバっといっただけでその場の空気がなんとなく萎んでいくシーンを私は現実でみたことがある。わからないからこそ、それゆえにコミュニケーションは続くのである。もちろん完全にランダムだったり、つねに50%の確率であるという意味ではない。大事なのはAが非Aに転じるような可能性、潜在性が常に伴っているという点である。その意味で、他でありうる可能性は柔軟性の確保であり、未来に生じる別の危機への対処のための材料であるとも解釈することができる。

社会のあり方の正解を誰かが(具体的に)ズバッと述べることはある種の興ざめであるともいえる(また、そんな正しいことを言うことは偶有性の世界においてコンテクストをよほど限定しない限り困難だろう)。

「こうでもありうるし、ああでもありうる、ほどよい柔軟性が大事だ」というような抽象的なヒント、パターンのようなものこそ必要とされているのではないか。社会学の営みも、絶対的な正解を発見することではなく、「他でありうる余裕」を見つけること、そしてそれらを他者に贈与することにあるのではないだろうか。その時々で他でありうるという一定の「わからなさ」があるからこそ、我々は社会学を不断に、中範囲に営み続けることが可能になるのである。

参考文献リスト

今回の主な文献

マルセル・モース (著), 森山 工 (翻訳) 「贈与論 他二篇 (岩波文庫)」

マルセル・モース (著), 森山 工 (翻訳) 「贈与論 他二篇 (岩波文庫)」

汎用文献

佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」

大澤真幸「社会学史」

新睦人「社会学のあゆみ」

本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる

アンソニー・ギデンズ「社会学」

社会学

社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)

クロニクル社会学

社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像

参考論文

岩野卓司「マルセル・モース 『贈与論』 と今日」(2017)[URL]

藤吉圭二「モースの 「全体性」 概念の検討:「贈与論」 を契機として」(1994)[URL]

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へE・デュルケム著 『宗教生活の原初形態』 の位置づけ」(2012)[URL]

岡沢亮「マルセル・モースの連帯概念」(2015)[URL]

三上剛史 「デュルケーム社会学の21世紀:モース『贈与論』と現代社会の出会い」(2020)[URL]

中島岳志「受け取ることの存在論 マルセル・モース 『贈与論』 の本質」(2022)[URL]

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。