- Home

- エミール・デュルケーム

- 【基礎社会学第三九回(7)】エミール・デュルケムにおける「トーテミズム」を解説

【基礎社会学第三九回(7)】エミール・デュルケムにおける「トーテミズム」を解説

- 2025/4/24

- エミール・デュルケーム

- コメントを書く

Contents

はじめに

動画での説明

・この記事の「概要・要約」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

エミール・デュルケムとは、プロフィール

エミール・デュルケム(Émile Durkheim,1858-1917):フランスの社会学者。デュルケームと翻訳されることもある。マックス・ウェーバー、ゲオルク・ジンメルとともに社会学の創設者として扱われている。社会学の機関紙『社会学年報』(1898年)を創刊し、デュルケーム学派を形成した。甥には人類学者のマルセル・モースがいる。代表作は『社会分業論』(1893)、『社会学的方法の規準』(1895)、『自殺論』(1897)、『宗教生活の原初的形態』(1912)であり、社会学の古典となっている。

前回の記事

【基礎社会学第一回】エミール・デュルケームの「社会的事実」について

【基礎社会学第二回】エミール・デュルケームの「社会的分業」とはなにか?

【基礎社会学第三回】エミール・デュルケームの「自殺論」、「聖と俗」、「機能主義」とはなにか?意味

【基礎社会学第三六回(1)】エミール・デュルケムの社会学とはなにか、学ぶ意味や価値はあるのか

【基礎社会学第三六回(2)】エミール・デュルケムの「機械的連帯と有機的連帯の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(3)】エミール・デュルケムの「集合意識と集合表象の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(4)】エミール・デュルケムの「非契約的要素」を解説

【基礎社会学第三六回(5)】エミール・デュルケムの「拘束的分業とアノミー的分業の違い」を解説

【基礎社会学第三七回(1)】エミール・デュルケムの「社会的事実を物のように考察せよ」を解説

【基礎社会学第三七回(2)】エミール・デュルケムの「実証主義(合理主義)」を解説

【基礎社会学第三七回(3)】エミール・デュルケムの「社会学主義」を解説

【基礎社会学第三七回(4)】エミール・デュルケムの「社会実在論/社会唯名論」を解説

【基礎社会学第三八回(1)】エミール・デュルケムの『自殺論』の目的を解説

【基礎社会学第三八回(2)】エミール・デュルケムの「自殺の恒常性」を解説

【基礎社会学第三八回(3)】エミール・デュルケムの「自己本位主義的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(4)】エミール・デュルケムの「集団本位主義的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(5)】エミール・デュルケムにおいて自己犠牲は自殺か?

【基礎社会学第三八回(6)】エミール・デュルケムの「アノミー的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(7)】エミール・デュルケムの「宿命論的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(8)】エミール・デュルケムの「統計の使い方」を解説

【基礎社会学第三八回(9)】エミール・デュルケムの『自殺論』は現代でも有効か?

【基礎社会学第三九回(1)】エミール・デュルケムにおける「『宗教生活の原初的形態』の目的」を解説

【基礎社会学第三九回(2)】エミール・デュルケムにおける「宗教の定義」を解説

【基礎社会学第三九回(3)】エミール・デュルケムにおける「信念、聖と俗」とはなにか

【基礎社会学第三九回(4)】エミール・デュルケムにおける「儀礼」を解説

【基礎社会学第三九回(5)】エミール・デュルケムにおける「教会」を解説

【基礎社会学第三九回(6)】【コラム】プラグマティズムに対するデュルケムの評価

【基礎社会学第三九回(7)】エミール・デュルケムにおける「トーテミズム」を解説(今回の記事)

【基礎社会学第三九回(8)】エミール・デュルケムにおける「神と社会はひとつである」を解説

【基礎社会学第三九回(9)】エミール・デュルケムにおける「トーテミズムの儀礼の具体例」

【基礎社会学第三九回(10)】エミール・デュルケムにおける「集合的沸騰」とは

【基礎社会学第三九回(11)】【コラム】聖なる時間/俗なる時間

【基礎社会学第三九回(12)】【コラム】ジンメルにおける「適切な距離」

【基礎社会学第三九回(13)】エミール・デュルケムにおける「認識論」とは

【基礎社会学第三九回(14)】【コラム】「来たるべき社会とその聖」をベイトソンから考える

【1】トーテミズムの定義

トーテミズムとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

トーテミズム:一般に、ある特定の社会集団がトーテムと特殊な関係をもっていることを特徴とする信仰形態のこと。

キーワード:トーテミズム

「ということは、聖の感情をよびおこすのはこれらそれぞれの固有性からでなく、これらすべてに共通する原理があるからである。トーテミズムとは、「これらの存在のいずれにも見出されるが、それにもかかわらず、そのいずれとも混淆されない一種の匿名の非人格的な力の宗教」(341頁)なのである。オーストラリア人は、この非人格的な力を抽象的な形態においてではなく、動植物として考える(341頁)。動植物をとおして真に崇拝しているのは、この力である。この力こそがトーテム原理である。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,78p

トーテムとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

トーテム:特定の氏族や社会集団の象徴となる動植物や自然物のこと。

例えば蜥蜴、青虫、鼠、蟻、蛙などがトーテムとして用いられている。動植物の他にも雨などが採用されることがあるが、天体などの宇宙現象は少ないという。また、英雄や遠い祖先のトーテムも例外的ではあるが存在するという。トーテムという言葉は北アメリカのオジブワ族の言葉に由来する。トーテミズムは北アメリカ、オーストラリア、メラネシア、アフリカなど広範囲に見られる。

キーワード:トーテム

「トーテムは、蜥蜴、青虫、鼠、蟻、蛙などである。当然のことながら、これらはその内的性質によって礼拝の対象とされたのではない。トーテムとは、何よりもまず、他の何かの象徴である。何の象徴か。一方では、トーテム原理あるいはトーテム神の象徴であり、他方では、氏族という一定社会の象徴――トーテムは『氏族の旗』――である。『それが同時に神と社会との象徴であるとすれば、神と社会とは一つではないであろうか』(373p)。氏族の神・トーテム原理は氏族そのものなのである。これが、デュルケムの有名な主張である。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,79p

「第1章では、トーテムに採用されている事物としては、ほとんどが動植物であって、雨は比較的多いが、天体などの偉大な宇宙現象は少ないとされているところから、超自然の要素はないと考えられているようである。

また英雄や遠い祖先のトーテムも例外的ではあるが存在することに言及されているので、神性がないとは断定できないようである。そして聖具であるチューリンガの神聖性が祖先の霊魂や身体の具象だとする学説は、後付けの神話にすぎないと懐疑的見解を述べているところから、霊魂の要素はなさそうと判断されているようである。

ただし子が神話上の祖先のトーテムをえるところでは、祖先の霊魂が母体に化身して子の霊魂となるとされているといった引用がある。後述するように、この霊魂を精霊と考えれば、精霊は存在するらしいということになろう。第5章は、トーテミズムにかんする諸学説の批判的検討をとおして、トーテミズムが原初的な宗教であるという自説を擁護する章となっている。冒頭で、精霊・守り神・神的存在は含まれていないと断言され35、また死者の崇拝も、霊魂の輪廻説もなく、具体的な動物は崇敬されていないと主張されている。アニミズムの諸要素とは異なったトーテミズムの特性を強調したかったのであろう。なお超自然の要素については、ほとんど問題にもされていない。」門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ2―空間が時間を超越することによる因果律の打破」,162p

三種類の「聖なるもの」

トーテミズムにおいては三種類のものが聖なるものとされている。「トーテム記号、トーテム動植物、氏族の成員」の三つである。それぞれの序列はトーテム記号>トーテム動植物>氏族の成員である。

氏族の成員を呼称するために、物的存在であるトーテム動植物が用いられる。このトーテム動植物はチュリンガという木片に刻まれたり、船や武器、人体などに刻まれたりする。こうして刻まれたものが「トーテム記号」であり、それはもはや物的存在ではなく、観念的存在、つまりシンボル、記号、象徴である。詳細は後で扱う。

キーワード:聖なるものの序列

「トーテミズムにおいて聖なるものとされるのは、この三つ(トーテム記号、動植物、氏族の成員)である。」中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,78p

「トーテム的記号(画像を含めて)に次ぐ聖なる事物は,トーテム類の諸存在(動植物)と氏族の成員である。」

・寺林脩「デュルケムの宗教論 (序説)」(1980),56-57p「トーテム的記号,この記号が外形を模写する現存のトーテム動植物,氏族の成員,これら三つのカテゴリーの事物は,卜一テミズムが段階を異にして神聖と認めているものである」

・寺林脩「デュルケムの宗教論 (序説)」(1980),56-57p

【2】部族、氏族、支族の違いとは

部族とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

部族(英:tribe,仏:tribal):一般に、「一定の地域に住み、共通の言語や文化を持つ共同体」を指す。民族(ethnic group)の下位カテゴリーであり、特定の地域に居住する、または移動生活を営む集団を指す。

トーテミズムにおいては、部族が二つの半族(moiety)に分かれる場合があり、自分の属する半族内での結婚は禁じられ、他方の半族との婚姻のみが許容されることが多い。このように、婚姻規則に基づいて部族が区分される場合と、単に地域的な居住単位に基づいて部族が区分される場合がある。

氏族とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

氏族(仏:clan):一般に、「共通の祖先をもつこと、あるいは、もつという意識による連帯感のもとに構成された親縁集団(血縁または擬制的な血縁関係などに基づく)」を意味する。

男系か母系に分かれ、男系出自の集団を「クラン(clan)」、女系出自の集団を「ホルド(horde)」と便宜的に区別することもある。

半族をクラスとすれば、氏族はサブクラスであるといえる。

支族とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

支族(仏:phratrie):一般に、氏族(clan)よりも上位に位置する、複数の氏族を包含する社会集団を指す。トーテミズムの文脈では、支族(phratrie)は特定のトーテムを共有する氏族の集合として機能することがある。

また、半族(moiety)と支族は区別されるが、場合によっては2つの半族が支族として形容されることもある。階層構造は社会によって異なり、必ずしも一律ではない。

部族は複数の氏族が集まって構成される、より大きな社会集団だといえる。部族の集まりが民族、民族の集まりが国家というように、より大きなグループを考えることができる。

たとえば昔の日本で言えば藤原氏や源氏などの氏族集団(親族集団)が存在し、部族としては大和民族や蝦夷民族などを考えることができる。もっとも、国家や民族が階層的に実際に成立していたかどうかは時代や社会による。

たとえば寺林脩さんは「大部分のオーストラリア部族(tribal)は、二つの支族(phratrie)にいくつかの氏族(clan)がある」という表現を用いている。このことからも、氏族よりも支族のほうが上位の分類単位(クラスの階型)であると考えられる。

一方で、日本においては「藤原家が北家と南家に分かれた」という場合、本家ではない分派が「支族」と表現されることがある。

この用法では支族が氏族よりも下位の単位として扱われるため、文化人類学的な支族の概念とは異なり、混乱を招く可能性がある。

また、「部族が二つに分かれた場合を半族(moiety)」、「三つ以上に分かれた場合を支族(phratrie)」とするならば、半族は支族の特殊形態であるとみなすこともできる。このように、支族という概念は文脈によって異なる意味を持ちうるため、その用法には注意が必要である。

キーワード:支族

「大部分のオーストラリア部族(tribal)は,二つの支族(phratrie)にいくつかの氏族(clan)がある。民族は集団生活で優越した地位を占めている集団である。成員は互いに親縁関係で結合されて,扶助・仇討・氏族内結婚の禁止・服喪等の同一の義務を負っている。」

・寺林脩「デュルケムの宗教論 (序説)」(1980),56p

【3】トーテム記号とトーテム動植物

トーテム動植物とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

トーテム動植物:氏族を集合的に呼称するのに役立つ動植物のこと。動植物だけではなく、無機物や、動物の臓器の一部などが用いられることもあるという。

トーテム記号とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

トーテム記号:トーテムとして用いられる動物が、画像や装飾、名前などで表象されている場合のその表象(記号)を意味する。例えばトーテム記号は屋内や武器、墳墓、人体などに模写されたりするという。トーテム画像やトーテム装飾として目に見える物に刻まれる。

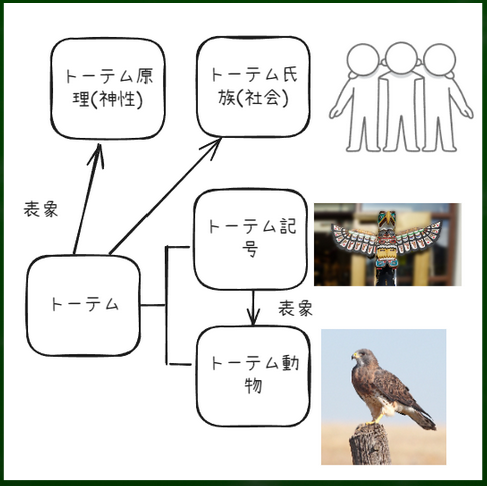

トーテムとはなにか、それぞれの関係について

トーテム(totem):動植物が氏族集団のシンボルとして扱われる場合の、そのシンボル性(トーテム記号)や、事物(トーテム動植物)を意味する。

それぞれの関係を簡易的に図にするとこのようになる。

チュリンガとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

トーテム記号が記されたものの中でも大事な物がチュリンガである。

チュリンガ:一般に、オーストラリア中央部の先住民の間で伝えられている扁平な木や石でできた聖なる対象物のこと。トーテムの模様を刻み、聖なるものとして保存されている。

チュリンガが保存されている場所をエルトナトゥルンガといい、儀礼以外のときには基本的に立ち入ることができず、女性は触ることができないとされているケースなどがある。

チュリンガが先祖から代々受け継がれたりしているのか、成員が生まれるたびに作られているのか、イニシエーションのたびに作られているのかなどの具体例に今回は触れない。

追記(2025/04/22修正):エルナトゥンガではなく、エルトナトゥルンガ(ertnatulunga)が正しい

キーワード:チュリンガ、エルトナトゥルンガ

「チュリンガ(churinga)と呼ばれる,卜一テムを表現する構図が彫られている儀礼の器具は最も卓絶して神聖な事物である。それが置かれている所,エルトナトゥルンガ(ertnatulunga)も同様である。それらの俗的生活や俗人からの隔離は絶対的である。チュリンガには氏族全体の運命が表象されている。故に集合的に成員達の運命と結ばれている。チュリンガに神聖な特質を交付するのは,外でもない,それにトーテムの印が彫られあるいは描かれている記号そのものである。」

・寺林脩「デュルケムの宗教論 (序説)」(1980),56p

問い:なぜトーテム記号が一番聖なるものとされるのか

トーテミズムにおける三種類の聖なるものは(1)トーテム記号、(2)トーテム動植物、(3)氏族の成員であり、序列がある。

たとえば動植物はそこら中にいるが、トーテム記号が記されたチュリンガは数が限られており、時間的にも永続的に保持されるものである。トーテム動植物はそこら中にいるが、日常において食べることが禁じられており、食べたら死ぬとまで言われるような神聖なものである。

(トーテム)氏族が神聖だとみなされる理由はすこし分かりにくい。デュルケムの説明によれば「氏族がトーテム動植物だと信じられているから」ということになる(氏族の祖先がトーテム動植物ということ)。

トーテミズムにおいて、成員には人間と動物という2つの存在が共存しているとデュルケムはいう。例えばトカゲをトーテム動植物とする氏族の成員は人間であるとともにトカゲであるとみなされているのである。そのようにして成員は聖なるものに参与しているのだという。現代の我々から見ていかに異常に思えても、トーテミズムの社会では正常な感覚であり、誰もが共通してもっている表象なのであり、意識であると解釈される。

追記(2025/04/22):なぜトーテム記号が一番聖なるものかという問いにうまく答えられていない。第一に、その希少性が考えられる。たとえばチュリンガなどのトーテム記号よりも、トーテム動物のほうが数が多く、目にする機会も多い。氏族はトーテム動植物よりも、さらに頻度が高いといえる。第二に、一番抽象的に、直接的に「聖性」を表しているからだといえる。たとえば氏族を表す動物、動物を表す記号というように、一番抽象度、シンボル性が高い。たとえば国そのものは捉えがたいが、それを表す国旗はより直接的に、イメージとして捉えやすい。だからこそ、それが大切に扱われなければならない聖物となりうるのであり、日々死に、日々生まれる国民ひとりひとりよりもある意味では価値が高く、聖なるものであるとさえいえるのかもしれない。また、同時に、国民ひとりひとりがいなければ、それらは価値を保持できないという点もポイントである。とはいえ、具体的な「誰」というわけではない点も抑えておく必要がある。「誰かが、その成員の多く」が、それらを聖物だと表象している限りに、その間においてのみ価値が保たれるといえる。)。

キーワード:聖物間の序列

「儀礼の際に用いられるチュリンガという器具をみてみよう。これ自体は単なる木片あるいは石片であるが、宗教的な祭儀においてこれほど重要な器具はないという。そこには、ただそれぞれの集団のトーテムが彫られているだけである。つまり、『この印、そして、これだけが、チュリンガに神聖な特質を交付するのである』(215p)。神聖なのはこの記号である(219p)。トーテム動植物も神聖である。普段は食べることが禁じられていることからも、それはうかがえよう。しかも、チュリンガは特別の殿堂に保存されているのにたいして、トーテム同側物はそこいらに存在している。すなわち、『トーテム存在の画像はトーテム存在そのものより以上に神聖である』(234p)。氏族の成員も聖なる特質を認められている。これらの人々が、トーテム種の動物または植物だと信じられているからである(239p)。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,78p

「それらはトーテムと関係を結ぶから,それらもまた儀礼の対象となる。現存するトーテム動植物の神聖な特性は,それらを食べることが禁じられている事実に認められる。それらを食べれば死に至るという恐るべき原理がそれらに宿っていると考えられている。しかし,絶対的ではない。若干の荘厳な宗教的祭儀では,卜一テム動植物を食べることが儀礼上の義務である。この神秘的食事の食料は本質的に神聖である。従って,老人や高い宗教的要職にある人にのみ許される。彼らは自らが神聖であるから,俗人の禁止から解放されて神聖なものを食べうる。聖物を隔離し絶縁する禁止の数や重大さは,聖物に与えられている神聖性の程度に応じるが,トーテム動植物は俗的生活内にも存在しているので,チュリンガ程に禁制は厳しくなく,従って,トーテム的記号は現存のトーテム動植物よりも神聖である。」

・寺林脩「デュルケムの宗教論 (序説)」(1980),56-57pキーワード:氏族の神聖さについて「その一つに、トーテミズムにおいて聖なる特性をもつ存在としてトーテム動物ならびにトーテム画像に加えて、第三の聖なる特性をもつ存在として氏族の成員をあげている点がある。

トーテミズムにおいては人間も聖なる存在とみなされている。

『われわれは通常の人間,単なる信者を本質的に凡俗な存在と考える傾向がある(が),……それはトーテミズムには適用しがたい。・・・氏族の各員は,われわれが物に認めてきたのとあまり劣らない特質を付与されているのである。人間が神聖である理由は,人間が普通いわれている意味での人間であると同時に、トーテム種の動物または植物だと信じられているからである。」』

例えば,カンガルー氏族に所属している成員は自他ともに人間であると同時にカンガルーであるともみなされる。そのようにしてその成員はカンガルーの聖なる特性に参与しているものとみなされるのである。

『したがって,個人はおのおの二重の性質をもっている。彼には人間と動物との二存在が共存しているのである。』」

望月哲也「デュルケーム社会理論における宗教社会学の位置」(2000),19p

「もし現代人が自分はカンガルーだとかペリカンだとか言い出したならば、まわりから気違い扱いされるか,キツネのようなものが憑いたとみなされてしまうのがオチであろうが,オーストラリア原住民にとってはそれはきわめて正常な感覚なのであって,しかもそれは人間が聖なる特性に参与していることの証なのである。」

望月哲也「デュルケーム社会理論における宗教社会学の位置」(2000),19p

【4】トーテム原理とは

トーテム原理とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

トーテム原理(トーテム神、聖的原理、神性):集団によって創られ、維持されている道徳的、匿名的、非人格的で神聖な力のこと。

原理とは一般に、「全ての現象を成立させる基礎、根源」を意味する。

トーテム原理が単なる動植物を神聖な動物にするのであり、単なる記号を神聖な記号にするのであり、単なる集団を神聖な集団とするという意味で、他のあらゆる神聖なものの根源であるといえる。

デュルケムが個人の自殺を集団の次元、社会の次元の性質の反映であると語るときと枠組みが似ている。個人の自殺という「現象」は集団本位主義的社会という「構造」の反映、あるいは表現されたものにすぎない。

トーテム記号やトーテム動植物といった具体的な「現象」は、より抽象的でより論理階型が高い「トーテム原理」の反映、あるいは表現(または変換)されたものにすぎない。トーテム原理を最も純粋に表現しているからトーテム記号は聖なる度合いが一番高いというわけである。

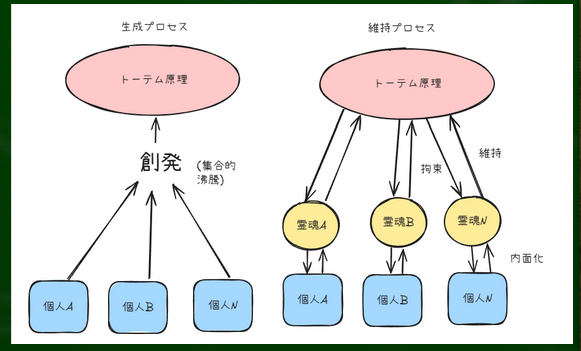

人々をある一定の行動や認識へと促す源泉にはトーテム原理があり、トーテム原理の起源は社会にあるという点がポイントになる。両者は循環的、相互的な関係にあるといえる。

トーテム原理、トーテム記号、トーテム動植物、トーテム氏族という順に抽象度が低くなるが、しかしその抽象の根源、表象されるものの根源にはトーテム氏族という「社会」があるのである。社会がトーテム原理を創り、維持し、トーテム原理が社会を再創造し、強化するという再帰的な関係にある。

もっとも、時系列的にはトーテム原理よりも社会が先であるということが重要になるが、宗教的現象のほとんどはトーテム原理を0から創造するというよりその再創造や維持に関わっているという点がポイントになる。

キーワード:トーテム原理

「トーテムを中心に,卜一テミズムの信念体系を論じたデュルケムは,その信念の源泉に認識を深める。トーテム的記号,トーテム動植物,氏族の成員,これらの神聖な特質が成員信徒の意識に呼び醒す類似の感情は,共通する原理からくる。

事実,この原理に礼拝は向けられる。つまり,トーテミズムは一種の匿名的・非人格的な力の宗教である。この力をすべてが分有しているのである。しかし,「オーストラリア未開人はこの力を抽象的な実体のない形態では表象せず,感覚的事物として考えるに至った。これがトーテムを構成する。トーテムとは,この非物質的な本体,このあらゆる種類の異質的存在を通じて伝播しているエネルギーの想像的に再現される物質的形態にすぎない。これだけが礼拝の真の対象である。」(FE,p.270,訳書,上,p.342.)

この力は道徳的性質をもっている。氏族の成員は神聖な事物に対して恐怖だけではなく,義務感をもち尊敬しているからである。同一のトーテム原理の中であらゆる存在が道徳的に結合されていると信じている。トーテムは氏族の道徳生活の源泉でもある。そして,トーテム原理は物理的。精神的力であるから,後にこれが容易に固有の神性に変形されることができるのである」

・寺林脩「デュルケムの宗教論 (序説)」(1980),58p「ということは、聖の感情をよびおこすのはこれらそれぞれの固有性からでなく、これらすべてに共通する原理があるからである。トーテミズムとは、「これらの存在のいずれにも見出されるが、それにもかかわらず、そのいずれとも混淆されない一種の匿名の非人格的な力の宗教」(341頁)なのである。オーストラリア人は、この非人格的な力を抽象的な形態においてではなく、動植物として考える(341頁)。動植物をとおして真に崇拝しているのは、この力である。この力こそがトーテム原理である。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,78p

【5】ナチュリズムとアニミズムの違い

ナチュリズムとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

ナチュリズム(仏:naturisme):一般に、自然物を信仰対象とする考え方のこと。

※ナチュラリズム(仏:naturalisme)とは区別する必要がある。この用語は「自然を超えるものの存在を認めない」という唯物論的な立場、文学用語としては「自然の忠実な模写を重んじる」という立場、科学用語としては「実証主義の方法と成果を重視する」という立場をさす。

ナチュリズムによれば、自然の力に対する驚きや畏怖が宗教的観念を生み出し、言語による抽象化によってそれが神々や霊的な力へと変形したと考えられている。

つまり、ナチュリズムが宗教思想の起源にあるという学説である。

ナチュリズムは宗教思想の起源ではない

デュルケムは宗教思想の起源としてナチュリズムが位置づけられている学説を批判している。

なぜなら、原始人にとって自然の驚異や恐怖は一時的なものであり、宗教が持つ安定した信念体系とは結びつかないからだという。

言語によって抽象化された宗教的概念が誤った形で自然を表しているとすれば、その非合理的な体系が長期間存続する理由を説明できないともいう。

さらに、ナチュリズムでは事物の聖と俗との区別を説明できないという。また、宗教においてなぜ太陽や天空、風といった力強い自然の要素ではなく、虫や小石などの取るに足らない動植物が神聖な存在とみなされたのかを説明することができないという。

キーワード:ナチュリズム

「宗教思想の起源について合理的な説明をしている有力な二つの学説がある。トーテミズムに論及する前に,デュルケムはそれらを検討する。一方は自然物を信仰対象とするナチュリズム(naturisme)である。他方は諸精霊の宗教であるアニミズム(animisme)である。

ナチュリズムは自然力の驚異と恐怖が人間の精神に宗教的観念を呼び起したとする。そして,言語による抽象化によって自然力が人格者・生き考える存在。霊的威力・神々等に変形したとする。確かに,言語は入間の感覚的な自然界に新しい世界を付加し,その創造性は神話を生む。しかし,自然力の驚異や恐怖は原始人にとっては特に一時的なもので,宗教を構成している安定した永存の観念と行事との体系の骨子にはなりえない。また,言語で抽象化された観念的な宗教は,自然力をいくらかまたは全く誤った仕方で表明しているから,そのように非経験的で不条理な体系であるところの宗教の存続は理解しがたい。さらに,ナチュリズムは事物の聖と俗との区別を説明できない。事実,自然物において神聖な存在となったのは,偉大な宇宙の威力を示しうる太陽・天空・風・山・海等ではなく,まずは,つまらぬ動物や植物である。」・寺林脩「デュルケムの宗教論 (序説)」(1980),54-55p

アニミズムとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

アニミズム(仏:animisme):一般に、あらゆる事物や現象に霊魂、精霊が宿ると信じる観念や信仰体系を意味する。

人類学者のエドワード・B・タイラーが『原初文化』(1871)において原始宗教の特色を表す言葉として用いたとされている。

霊魂(英:soul,ラテン語:anima):・説明

タイラーによれば、未開社会において個人が「夢」の経験を通して体から自由に離脱する非物質的で人格的な実体である霊魂の存在を確信するようになったという。人間にはこうした霊魂があるのだから、動物や植物、その他無機物にも同じように霊魂があるのではないかと類推していき、やがてアニミズムというひとつの体系が生じたというわけである。

タイラーによれば原始宗教は死霊崇拝や呪物崇拝、精霊崇拝などのアニミズムから多神教へと発展し、やがて一神教が生まれたとされている。

たとえば日本神話において草木が喋る場合も、アニミズムの一例だと言える。「八百万の神」などはよりわかりやすい。

アニミズムは宗教思想の起源ではない

デュルケムは宗教の起源としてアニミズムが位置づけられている学説を批判してる。

たとえば祖先の霊魂に対する信仰である祖先信仰は、ある程度進歩した社会において発達したものであり、原始的な未開社会には欠如しているという。また、人間は夢と現実を区別する能力をもっており、単なる個人の夢の経験から霊魂の観念が生じたとは考えにくいという。また、原始的な社会では「人間の霊魂」よりも動植物の霊魂、聖的な存在が多く、また多くの神話でも動物的な起源の跡をとどめているという。

キーワード:アニミズム

「アニミズムは,霊魂観念がその主要な概念である宗教だから,霊魂がどうして礼拝の対象となり,また精霊にどうして変形したかが問題である。

霊魂観念は人間が一方では覚醒の状態に,他方では睡眠中に営む夢との了解しがたい二重生活の経験から示唆される。

そして,霊魂は人間の肉体を活気づけている単なる生命原理から,肉体からの分離である死を媒介にして,それは自らに帰せられる効果の重要さによって,精霊や善悪の守神あるいは神性とさえなるという。従って,死者や祖先の霊魂が礼拝の最初の対象である。さらに人間とは精霊が生かしている肉体であるという観念は,架空の観念的交通として祖先崇拝を,また強い依存状態の故に自然崇拝を導き出すとする。

しかし,追想的な夢が頻繁であるうえに,夢の確認によって幻想に気付く。霊魂観念が夢の主体に対する観念から形成されたとするのは,無からの創造を仮定するものであると,デュルケムは批判する。

事実,霊魂と精霊の観念には後に論じるように質的差異が大きい。また,祖先崇拝はある程度進歩した社会(古代中国・エジプト・ギリシァ等)で発達したもので,原始的な未開社会には欠如している。『霊魂は本質的には肉体の中にいるが,精霊は生存中,大部分はそれの基体としている対象物の外で過ごす。既に,そこに後者の観念が前者のそれからきたことを証明すると思えない差異がある。………確かに人間がその心象を事物に投射する必要があったとしたら,最初の神聖な存在は人間に似せて考えられるべきであった。ところが,神人同形態説(anthropomorphisme)は原始的どころか,むしろ比較的に進歩した文明の特色である。

起源においては,聖的存在は動物や植物の形で考えられていて,それから徐々に人間的形態が解放されたにすぎない。……古代ギリシアやローマでは,神々は一般に人間的特質をもって表現されるが,多くの神話的人物は動物的起源の跡をとどめている。……事実,人間の祖先は動物または植物であったか,少なくともそれらの著しい特徴をもっていたとは,最も原始的なオーストラリア未開社会に普遍的な信仰であり,同様に原始的なメラネシアや北米インディアンにも極めて広く流布しているものである。このように,人間はどこにも自分と似た者をみないどころか,最初は自分とは種別上異なる存在にならって自分を考えたのである。』(FE,p.95−96,訳書,上,p.122−123」・寺林脩「デュルケムの宗教論 (序説)」(1980),55p

トーテミズムが宗教思想の起源である

デュルケムは原初的な宗教としてナチュリズムやアニミズムを位置づける仮説を批判し、トーテミズムこそが現状では最も原始的で基底的である宗教であるという。

ナチュリズムもアニミズムもトーテミズムのなんらかの派生にすぎないというわけである。宗教は個人の夢の体験や自然の体験から生じたのではない。「集合的な力」が生じさせたのであり、この力が最も純粋なものであり、その性質はトーテミズムにおいてこそ色濃く現われているのである。

「宗教進化の出発点を,ナチュリズムは自然力という宇宙的顕現に,アニミズムは夢に求めた。いずれも,神的なものの観念を物理的であれ生物学的であれ,いくつかの自然現象が呼び起す感覚によって構成している。それは言語による心象や夢の幻想であって,宗教を錯誤的な解釈の所産とみている。しかし,批判的な吟味による実証的な結論は,「自然も人間も自らは神聖な特質をもたないから,それを他の源泉から得てきたのである。他の実在と関連してこの種の錯誤が意味と客観的価値とをもっに至ったに違いない。」(FE,p.124,訳書,上,p,157。)強力な信念体系を形成している宗教は,その基体として堅固で確実な実在をもっているはずである。従って,ナチュリズムやアニミズムは派生的なものである。それらよりも基本的で原始的な他の宗教が予想される。それは実際に存在しているトーテミズムである。」

・寺林脩「デュルケムの宗教論 (序説)」(1980),56p

【6】霊魂と精霊、大神の違い

霊魂とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

霊魂(英:soul,ラテン語:anima):一般に、諸生物、事物、現象などあらゆるものに認められる霊的存在のこと。

精霊とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

精霊(英:spirit):一般に、動植物その他の事物に宿り、そこを出入りし、あるいは空中に浮遊するとされる超自然的存在のこと。祖先の霊といった守護霊などは精霊に近い。

大神とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

大神(英:great spirit):一般に、氏族や部族の枠を超えて崇拝される、より普遍的な神。たとえばアメリカのインディアンにおいては人格化された存在ではなく、「大いなる神秘」や「宇宙の真理」といったニュアンスで用いられる。

ただし、霊魂や精霊、大神の明瞭な区分や、トーテミズムにおけるそれらの扱いなどの細かい話には今回言及しない。デュルケム自身もこの分類が曖昧なところがあるようだ。

トーテム原理からの派生物としての霊魂、精霊、大神

デュルケムの理解では、霊魂も精霊も大神も、全てトーテム原理からの派生物である。

たとえばトーテミズムにおいて霊魂は社会的・集合的な力が個々の人間に分割されて形成されたものであり、個人に宿るトーテム原理の一部であるとされている。また、精霊はトーテム原理が祖先の姿をとったものであり、氏族の成員が世代を超えて補充されることを保証し、受胎を司る存在とされている。こうした図式は社会的存在が個人の内部において分有されるという言い方と通じるものがある。

大神は氏族や部族の枠を超えて崇拝される、より普遍的な神である。トーテム原理が進化し、特定の社会の枠を超えた宗教的存在へと発展したものとされている。

トーテム原理の分割から霊魂が生まれ、トーテム原理が祖先を媒介にして精霊や神話的人物を生み、さらに氏族の枠を越えたところに大神が出現したというのが全体的な流れである。

「既に二次的で派生的であると論じられた霊魂や精霊や神話的人物等の霊的存在の観念は,どのような宗教にも見出せるものであるが,宗教の社会的起源が説明された為に,それらがどのようにして構成されたか理解できる。

霊魂は,一般的に各個人の内に化身したトーテム原理そのものである。社会そしてトーテム原理は個人意識にのみ実存できるから,それが個人意識のうちに分割され分配されなければならない。

トーテム原理の断片のおのおのが一つの霊魂である。個人の霊魂は集合的霊魂の部分にすぎない。

精霊とはトーテム原理が集合的祖先に化身した,神話的人物の霊魂である。それは氏族集団の周期的な成員の補充を保証し,受胎の現象を主宰している。精霊が独自の存在性をもち,広い活動圏をもっているのはその為である。事実,祖先は人間だけではなく,事物にもその精霊として定位している。一定の有機体に内在している霊魂は死によって精霊的特質の一部分を獲得するという関係にあるが,精霊そのものにはなれない。

卜一テムには二次的・従属的な個人的トーテムがある。これは霊魂の内的で不可視的形態に対応する外的な可視的形態である。また,特別に重要な意味をもつ祖先である神話的人物や部族の大神などの人格性をもった観念は,霊魂観念によって宗教的領域に導かれたものである。それらは氏族や部族の守護者であり,儀礼の設立者であり,真の道徳的役割が与えられている。

トーテム原理の分割から霊魂が生まれ,トーテム原理が祖先を媒介にして精霊や神話的人物,さらに氏族の枠を越えたところに大神が出現した。従って,宗教的体系の基底から頂上にわたって働いているのは同一の原因である。」

・寺林脩「デュルケムの宗教論 (序説)」(1980),60p

【7】トーテミズムにおける霊魂観

パルメニデスを通して霊魂感を理解する

トーテミズムにおける霊魂観を理解することはなかなか抽象的で難しい。

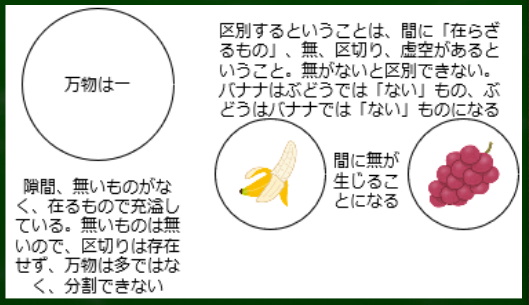

以前、哲学の動画で古代ギリシャの哲学者であるパルメニデスを扱った。パルメニデスは「万物は多ではなく一であり、不生不滅で分割できず、終わりも始まりもなく、有限である」と結論付けた。

トーテミズムの霊魂観において、一は基本的に構造(本質)に該当するものであり、多は要素(表層)に該当するものと思考実験してみる。

そして構造とは最も抽象度が高い「トーテム原理」であり、要素はより具体度が高い個人に内在する「霊魂」などであるとする。我々の解釈(認識、表象)によってそれぞれに「区切り」をつけ、「A霊魂はB霊魂ではないもの」や「AトーテムはBトーテムではないもの」と霊魂を個性化して解釈することはできる。しかしそれはドクサ(臆見)であり、観察者の解釈、意味づけによって勝手に変換し(切り刻み)、創造したものであり、実体は「トーテム原理」のみがあるとパルメニデス的には仮定できる。

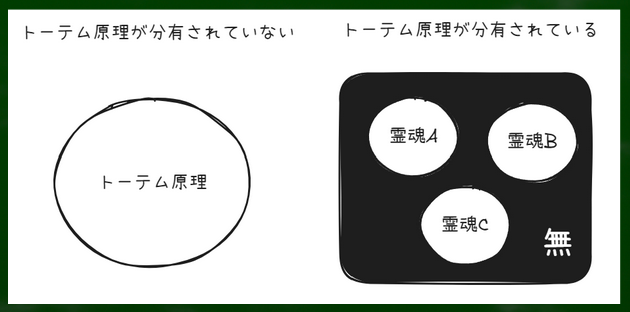

図にするとこのようになる。

例えば狼をトーテムとする氏族の成員の誰もが霊魂をもっている。また、狼も霊魂をもっているし、小石などのチュリンガも霊魂をもっているだろう。このようなトーテム原理の分有は霊魂の個別化といえる。

しかし成員の誰もがトーテム原理の存在を何かしらの形で表象(解釈)、あるいは感覚しない場合はどうなるのか。そのような場合、「トーテム原理は実在する」ともはやいえるのか。

トーテム原理は集団によって創られ、維持されるものであり、集団と関わりを持たないと消滅する他ないものである。つまり、集団による表象、感覚、認識、意識などと不可分の存在であり、どういう形であれ「解釈(変換)」を挟まざるをえない。

物的実在のカテゴリーは解釈を挟まずとも全体としては不変かもしれないが、観念的実在のカテゴリーは解釈を挟むゆえに「生じる」のであり、維持されるのであるともいえる。ただし哲学的には解釈を挟まないで物的実在そのものにアクセスすることはできないという点がポイントになり、そもそも不変かどうかは不可知であるとされる。

我々の個々の思考が、そして行為が複雑に折り重なることによって、ある種の実在が、つまり「社会的事実」が、宗教が、トーテム原理が生じるのであり、また維持されるのである。そしてそうしたトーテム原理によって、我々の思考のあり方も拘束され、また社会の維持としても機能する。

図にするとこのようなイメージとなる。

たしかにトーテム原理は個人Aだけに依存するのではないという意味で、個人Aの外部にあり、個人Aを拘束する。しかし個人A、個人Bが集まったときに「トーテム原理」は生じ、個人にそれぞれ霊魂として分有されるという意味で、個人はトーテム原理にとって不可欠な存在である。特定の個人が必要というより、個人の集まりが必要不可欠というわけである。ルーマン的に言えばコミュニケーションの連鎖が必要になる。

例えば集団が1000人いる中で、ある個人Aだけがトーテム原理を認めず、それを内面化せず、軽視し、意識しない場合はどうなるのか。

それでも他の成員の多くが内面化している限り、トーテム原理はその社会の次元には実在し、各個人に影響を及ぼしているといえるだろう。また、成員が意図してトーテム原理を集合的に創り出しているというより、意図せずに創発的に生じている、あるいは維持させているといったほうがいいのかもしれない。マートンでいえば潜在的機能となるのだろう。表面的(顕在的)な意図は「物理的な豊穣」であることもある。

【基礎哲学第六回】パルメニデスの「在るものは在り、在らぬものは在らぬ」

「社会が個人の内にのみ、かつまたそのことによってのみ存続する」

デュルケムは「社会が個人の内にのみ、かつまたそのことによってのみ存続する」という。宗教も同じであり、複数の個人のうちにトーテム原理が内面化されている必要がある。

デュルケムは「トーテム原理はその連合が氏族を構成する個人の意識の内にのみ,且つまたこのことによってのみ生きる。もし個人の意識の内にトーテム原理を感じなかったら,トーテム原理なるものは存在しないだろう。……トーテム原理は必然的に個人の意識の内に分割され,分配されなければならない」ともいう。

トーテミズムにおける霊魂論では、トーテムと個人の関係を要約すると「トーテム原理は個人に外在すると同時に、分有的に内在する」と述べることができる。

「外在かつ内在」という一見矛盾したものは、パルメニデスの「一かつ多」のように表面的な矛盾として考えることができるのかもしれない。一のものの変換が個人に表れているだけなのである。

もっとも、パルメニデス的な考えをすれば個人の意識がなくとも一(世界そのもの)は常に実在し続けるという相違はある。

しかし全体と部分の関係が「部分は全体の変換である」という点は理解に役立つはずである。たとえば原子の数が世界では決まっていて、人間が死んでも原子の総量は変わらず、その原子の結びつき方(変換)が変わるだけといった単純なイメージをすることもできる(エピクロスの原子論的な理解)。

人々の意識にかかわらず原子は常に既に存在するもので、その「関係」は変化するが「要素」は消えることがない(不変の)ものである(質量保存の法則のようなものだろう)。ただし、そうした物理世界に対する考えもまた観念(解釈)に依存するということに変わりはない。

「序論部での定義である。

『社会を個人から,全体を部分から,複合を単一から演繹できぬように,逆もまた真なり。社会は実在であり,固有の特色を備えている。純粋な個人的表象とは全く別な表象をもっている』

さらに霊魂観の箇所は,特種的綜合観の有り様を原住民の霊魂観から記述するのがテーマである。つまり霊魂は,祖先と結びつけられ.継続し,不死であり,神聖な性質を有しているが,基本的には“一なるもの”である。その“一”なる霊魂が,各個人に臨在し分有され“多”になる様々な事例が観察・記述されるのである。さて霊魂は,各個人の内に化身したトーテム原理そのものであり,個人内に入り込むことで霊魂が個別化する。

『の原理自体は依然として,人間に外在した未知の力である。しかし各人が所有しているその小片は,自らが宿っている特定の主体と密接な婚姻関係を結ばざるを得ない。即ち特定の主体の性質を帯び,ある程度までその主体のものとなる。このようにそれは矛盾する二つの性格をもつ。されどこれらが共存していることは霊魂観の顕著な特徴でもある』。

このトーテム原理と個人との関係は,直ぐさま『社会が個人の内にのみ,且つまたこのことによってのみ存続するのと同様』であるとされ,双方のある意味での対等性・相互補完性が確保されているのが分かる。

『トーテム原理はその連合が氏族を構成する個人の意識の内にのみ,且つまたこのことによってのみ生きる。もし個人の意識の内にトーテム原理を感じなかったら,トーテム原理なるものは存在しないだろう。……トーテム原理は必然的に個人の意識の内に分割され,分配されなければならない』。

さらに本来背反する聖性と俗性との相関という側面から霊魂論が展開される。『……これら二部分から我々は形成されているのは全く確かな事実である。またある意味では我々の内に聖的なものがあるとも言い得る』デュルケムは,この聖性の源泉を社会とし,聖と俗とに社会と個人とを対応させる。

『社会は我々を外から動かしたり,通りすがりに我々に影響するに止まらない。つまり社会は,我々の内部に永続する形で構成される。そして社会は,社会自らが表現されている観念と感情とからなる世界を我々に喚起する。しかし同時にそれらの観念と感情とは我々自身の永続的な構成要素でもある』)。

これをデュルケムは部族の宗教的祭儀に例え,共同生活で覚醒された諸表象は一気に消滅しないこと,大先祖の姿,儀礼がメモワールする英雄的偉業,礼拝,つまり集合的に形成された様々なイデアが自分の内に生き続ける事例を紹介する」

太田健児「デュルケム後期道徳論における認識論問題:『宗教生活の原初形態』 のカテゴリー論と学説史再編問題を手がかりとして」(1999)

,48p

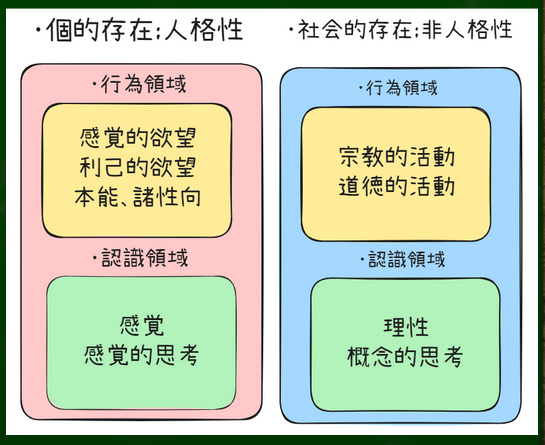

【8】個人的存在と社会的存在

個人的存在と社会的存在とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

人間の二元性:人間は個人的存在と社会的存在という2つの次元を両方有しているというデュルケムの仮説のこと。

まずはそれぞれの概念を説明する。

個人的存在(個人的意識):自分自身の欲望や感情、考えを中心にした存在のこと。自分の生活や経験に基づいて行動する、いわば「自分一人の世界」にいるような状態である。人体に基礎をおいている意識ともいわれる。

自分の利益を第一とする「功利主義的個人」であるともいえる。人間以外の動物の能力に近いかもしれない。また、このような個人的存在が有する能力を「感受性」という。

社会的存在(社会的意識):自分が属している社会や集団の一員として、社会のルールや価値観に従って行動する存在のこと。

自分が社会の一部であることを意識し、他者との関係の中で自分を決める状態のことでもある。

このような社会的存在が有する、普遍的・非個人的に考える能力を「理性」という。

キーワード:人間の二元性

「そして,ここに彼の重要な概念である「人間性の二元性」が認識論において重要な意味を有するのである。人間は「人体organismeに基礎をおき,これによって活動の範囲が狭く限定されている個人的意識と,知的道徳的方面における最高の実在をわれわれの心中で表象し,これを観察によって知ることのできる社会的存在」という2重の存在を有しているのである

。

社会的存在として個人の動機付けを行うものが集合表象であり,それは空聞だけでなく時間にまでも拡がっている広大な協同の所産であり,これをつくるためにさまざまな精神の一群が観念と感情とを連合し,混清し,結合している。また『原初形態』の別の箇所でデュルケームは以下のように述べている。「われわれの意識内に別個に分離された心意状態の2つの圏を形成する。(中略)すなわち,一方は俗なるものの世界,他方は聖なるものの世界である」と。」

清水強志「デュルケーム社会学におけるシンボルの役割」(2011),151p「最後に,デュルケムの人間観にも触れねばならない。これまた個人的存在と社会的存在の二元論である。それぞれのモデルは既に述べた功利主義的個人と道徳的個人である。個人的存在とは,経験的な個人的生活にのみ関わる精神状態からなる利己的存在である。社会的存在とは,個人が構成し所属している社会を表象する,従って非経験的要素もある集合的感情や観念の体系を内在化させている道徳的存在である。

『我々は諸個人として考える能力と普遍的非個人的に考える能力をもっている。前者を感受性と呼び,後者を理性と呼ぶ。……人間の二元主義(魂と肉体)は常に宗教的な形で表現される。……魂は聖なるもの,肉体は俗なるものと考えられている。……この二元性はあらゆる宗教の基盤である聖俗の事物の分割の単なる一特殊例である。それは同じ原理に基づいて説明される。……聖なるものはそれ自体が物質的対象物に固定した単なる集合的理想である。……集合性によって作られた観念や感情は諸個人を支配し養う道徳的諸力の形でそれらを表現するために,それらを考え信じる特定の諸個人を生じさせる。……我々が集合的理想に帰す特別の価値は,科学的に分析できる非常に創造的な精神作用の単なる結果にある。その作用によって多くの個人意識はコミュニオンに入り,共同意識に融け込む。……我々の内なる社会的存在の規則は歴史の進歩につれて重要なものとなるので,今後増加するであろう我々の内なる二存在間の争いに対して,我々自身の努力を強いるだろう。』

社会的存在への離脱は本性からのある程度の離脱であり,苦痛に満ちた緊張を避けることはできない。」

寺林脩「デュルケム宗教論の展開」(1981),46p

認識はどのような階層をなして構成されているのか

デュルケムは個人と社会を二元論的に区別したが、他にも区別されるものは多々ある。

あるいは俗なる世界と聖なる世界という最も抽象的なカテゴリーの変換ないし表現として、他の区別が存在するのかもしれない。

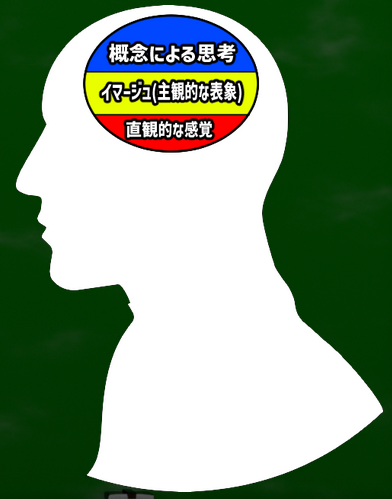

二元性は「層になって存在している」という。感覚・心像・概念という三種類の表象が存在している。このような階層をなすものが「認識」と呼ばれる。

個人的存在と社会的存在は争うものでもあり、歴史の進歩につれてその争いの程度が増加するともいわれている。

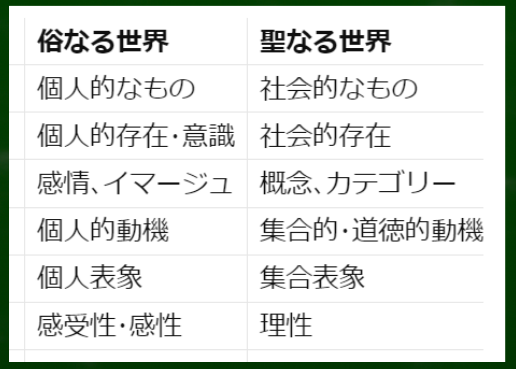

「デュルケーム自身,人問における個人的なものと社会的なものを説明するために,様々な要素を付け加えている。すなわち,個人的なものと非個人的なもの,俗なる世界と聖なる世界,感情やイマージュと概念カテゴリー,個人的動機と集合的・道徳的意識,個人表象と集合表象などの説明がそれである。その結果,それらの説明を関連させながら理解することが多少困難なように思われる。つまり,1つの意識の中に相反する意識が互いに存在するということはありえないという批判が当然のことながら生じている。

しかしながら,デュルケームにおける認識論と集合的沸騰を理解するとき,単なる功利主義的な意識に対する集合的意識という対立ではなく,感情や情緒などの個人的意識と聖なる世界を表象する悟性概念カテゴリーという認識レベルから理解するとき,そこにはなんら矛盾する奇妙な点はないのである。」清水強志「デュルケーム社会学におけるシンボルの役割」(2011),152-153p

「実際,彼は認識が層ををなして重なっていると述べている。一番下に直観の働きの中で示されるつかの間の認識しか与えることのできない感覚(sensation)がある。次にイマージュ(image)である。これは行為への衝動と緊密な関係を持った状態にある。われわれの中でなんらかの姿があわられるという動きなしに,欲望を生じさせる事物を考えることができないからである。しかし,この運動は潜在的な状態にとどまり,常に未完成な下絵でしかないのである。そして,最後に概念による思考が行われる。概念によって考えること,それは,感覚に光明を投げて,それを輝かし,それに入り込んで変形することである。あるものを理解するということは,同時に,その本質的要素をよりよく理解すると同時に,それを総体の中に位置づけるということである。なぜなら,それぞれの文明は,自らを特色付けている概念の組織化された体系を持ってるからである」とデュルケームは述べている。こうして,個人的な意識としての感情や情緒が概念的に思考する中で反発することなく,また何らかの圧力を感じることなく,ある意味尊敬の念を感じながら,社会的な存在としてふさわしい個人として振る舞うことが可能になるのである。あえて付言すると,感覚とイマージュ,さらにシンボルによって生じる感情sentimentsが個人的なもの,概念が社会的なものに含まれている。」

清水強志「デュルケーム社会学におけるシンボルの役割」(2011),152-153p

直感的な感覚

仮に人間の意識が「感覚」のみであった場合、例えば火に触っている瞬間は触るべきものではない、嫌だと感覚することはできるかもしれない。

イマージュ(主観的な表象)

次に、イマージュも可能になった場合、より持続的な認識が可能になる。例えば、火(あれ、あの火)は危険(嫌だ)だと認識できるようになる。

概念による思考

最後に、概念による思考も可能になった場合、火というもの一般は危険であると認識できるようになる。より本質的、普遍的なものを徐々に理解できるようになるわけである。「この社会では墓を蹴ってはいけない」というのも概念的、集合的な思考であり、墓Aや墓Bではなく、あらゆる墓が対象となるということが認識されている。そして「あらゆる墓」そのものは実在しない、墓AやBのように「物」として触ることができない「観念(シンボル、意味)」である。

このように個体的、瞬間的な恣意性を越えた、より高次の階型の認識がどうやら人間には可能になっている。また、そのように高次の認識において捉えられ、内面化される(学習されるともいえるだろう)ものが一種独特の実在であり、社会的事実なのである。

そしてそうした高次の認識を可能にさせるものが「社会」であり、また「教育」でもあるという。遺伝だけでそうした高次の認識が可能になるわけではなく、あくまでも後天的にカテゴリー(認識の枠組み)が獲得されていくと考えられているわけである。

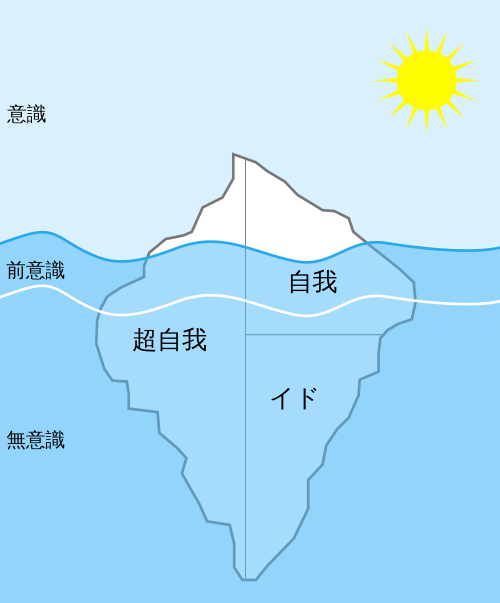

フロイトとデュルケムを関連づける

ところで、このような人間の二元性の話を聞いて思い出すのは社会学者のミードや精神分析学者のフロイトだろう。

まずはフロイトから扱う。

わかりやすい図がこちら。

イド(エス):本能的で衝動的な欲求を持つ無意識の領域。快楽原則に従い、基本的な欲望(食欲、性欲、攻撃性など)を満たそうとする。イドの「〇〇したい」という衝動を動かす燃料、エネルギーがリビドーと呼ばれている。

スーパーエゴ(超自我):社会的規範や道徳、親のしつけなどを内面化した領域。理想や良心に基づいて行動しようとする。

エゴ(自我):イドとスーパーエゴの間でバランスをとり、現実原則に従って適切な行動を選択する主体。現実の環境を考慮しながら、衝動や道徳との間で調整を行う。

このように考えると、イドは個人的存在であり、スーパーエゴは社会的存在、エゴはその中間的存在であるとデュルケム的に考えることができる。

デュルケムは個人と社会の葛藤を指摘しており、またその範囲の重なり、グラデーションも理解していた。フロイトとの違いはアプローチの違いであるともいえる。フロイトは個人の心理内部で社会的な規範がどのように作用するかというミクロな視点をとっている。

デュルケムは社会構造とはなにか、また、特定の社会構造が集団単位でどのような影響を及ぼすのかという、より客観的なアプローチをとる。

また、個人の内面、特に社会的存在が社会に起源をもつという発生論的アプローチをとる。もっとも、フロイトもエゴやスーパーエゴが後天的な領域であることを示していた点は重要であるが、その詳細をどのように実証的に煮詰めていったのかが問題となる。それが個人の内省(臨床的観察)によるものであるなら、デュルケムとは相違してくるわけである。

創造発見学第三回:「アドラー心理学と創造性」(1)心理学の基礎知識

ミードとデュルケムを関連づける

たとえば社会学者のミードの場合、人間(自我)を主我と客我に分けて考えている。

客我とは「他者の期待をそのまま受け入れたものであり、自我の社会性を示す部分」である。主我とは「客我に対する反応であり、自我の主体性を示す部分」である。

自我は主我と客我の相互作用によって形成される動的な過程であり、渦のようなものである。ミードは自我の発生には他者が不可欠であると考え、自我よりも社会が先に存在すると考えた。

つまり、自我は社会的経験と社会的活動の過程において生じてくるものだという説(自我の社会説)を唱えた。

ミードのこうした仮説はデュルケムに近いものがあるといえる。とはいえ、デュルケムはよりマクロな視点を、ミードはよりミクロな視点を重視している。ミードはすでに存在する社会と個人の相互作用を前提にし、プレイ(ままごとなど)やゲームを通して人間が「重要な他者」や「一般化された他者」からの期待を模倣し、内面化する相互作用、過程(プロセス)を重視している。

どちらかといえばミードはジンメルの社会の考え方に近く、社会とは「共通のパースペクティブが個人の行為によって組織化されていく過程そのもの」とみなされている。人間の相互作用によって常に生成変化する掴み難いものなのである。「物」のようにみえるなにかではない。

デュルケムの場合は、そもそもそうした「社会的なもの」とは一体なにかというマクロな視点をとっている。たとえば構造や制度といった集団の次元の事実的要素を重視し、個人の内面化の過程や意識、心理状態を重視していない。とくに前期・中期のデュルケムでは人口の増加や人口密度、交通路の形態、宗教や教育の形態などが重視され、個人の内的な要素はその単なる反映(変換)だとみなされていた。

後期デュルケムでは個人(集団)の内面や過程をも重視するようになるが、それでもデュルケムの関心はたとえば「社会の本質、宗教の本質」にある。具体的な過程論ではなく、より抽象度の高い存在論にあるといえそうである。

【基礎社会学第二十七回】G・H・ミードの「プレイとゲーム、重要な他者と一般化された他者」とはなにか

【9】論理的規範と道徳的規範の違い

論理的規範、道徳的規範とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

デュルケムは「論理的規範」に属する権威と「道徳的規範」に属する権威を、類似しているが同じ性質ではないと説明している。

ざっくりといえば空間認識や時間認識、因果認識などを司る規範が論理的規範である。やってはいけないこと、やるべきことを司る規範が道徳的規範だといえる。

どちらも原始的な差異ではない、つまり遺伝で完全に規定されているものではなく、社会に起源があるものとみなされている。

G・ベイトソンならば認識の能力の「範囲や柔軟性」は遺伝的に決まっているが、どの認識が「発達(発現)」するかは社会的な影響を受けるというのかもしれない(潜在するものと顕在するものとして区別することができるのかもしれない)。

狂者と逸脱者

デュルケムは論理的規範から反する人間を「狂者(aliéné)」、道徳的規範から反する人間を「逸脱者(délinquant)」という。

たしかに時間認識や空間認識に障害ある人(あるいはその社会の一般的なあり方とは異なる人)は、すくなくとも「普通ではない」と日本ではみなされるだろう。一方、墓を蹴ったり、ゴミを道端に捨てたりする人も「普通ではない」と日本ではみなされるだろう。

もちろん普通かどうかの尺度は社会相対的なものではあるが、我々は論理的規範を特に遺伝的、生物学的に捉える傾向があるのかもしれない。アメリカ人でもイギリス人でも、同じような時間認識や空間認識が備わっていると素朴に思っている(精度の違いとしか思っていない)。

たとえば日本では犯罪者が精神的に問題があった場合、罪が軽くなる場合がある。「空間認識や時間認識に著しい障害が生じており、状況を正しく判断できる状態ではなかった」などと弁解される場合があるだろう。その場合は責任能力がとわれないこともある。

一方、そうした認識能力の問題はないが、普段から素行が悪く、物を盗んだり乱暴したりしているという人間がいるとする。このケースでは責任能力を減じる要素は少ないだろう。あえてまとめるならば、現代では狂者は治療の対象であり、逸脱者は罰の対象であるといえる。フーコーの狂気論と合わせて考えても面白いかもしれない。

キーワード:論理的規範、道徳的規範、狂者、逸脱者

「『今日、社会は犯罪者(criminels)を知能のみが異常な主体とは別のものとして扱っている。これは論理的規範(normes logiques)に属する権威と道徳的規範(normes morales)に属する権威とが、重要な類似があるにもかかわらず同性質のものではないということの証拠である。それは同一の類のなかの異なった二つの種である。この区別が何でありどこからきたかを研究するのは興味深いことであろう。これはおそらく原始的な差異ではあるまい。というのは、長い間、公衆の意識では狂者(aliene)と逸脱者(delinquant)とがよく区別されていなかったからである』(p,25n.:上44-5頁)1)。」

小川伸彦「デュルケームの儀礼論への一視角.二つの規範と「社会」の実在性」,31p

キーワード:道徳

「そもそも、彼が「道徳的規範」というときのmoralという概念は道徳的という訳語には納まりきらない多義的な概念である。,「道徳」の概念は、その最広義においては、「人間性のあらゆる自由な表現ないしその所産」としての「精神」を意味する場合もあるが(中、1979、51頁)、ここでは、デュルケームが「一切の道徳は我々に一つの行為規準体系として呈示される」(1906、p.51:53頁)と述べる限りでの、つまり〈行為〉にかかわるものとしての道徳を主に念頭におきつつ議論を進める。

ただしデュルケームが、「義務」であると同時に「望ましきもの」として道徳(的行為)を概念化している点も忘れてはならない(lbid.,pp、61-2:64-5頁)。」

小川伸彦「デュルケームの儀礼論への一視角.二つの規範と「社会」の実在性」,33p

キーワード:論理

「一方「集合意識(conscience)は安易に略述できない難解な概念であるが、『分業論』では「同じ社会の諸成員の平均に共通な諸信念と諸感情の総体」(1893、p.46:80頁)と定義されている。パーソンズはこの概念を認知的側面と倫理的・評価的側面にわけたが、これにしたがうなら、前者の側面に対応するのが「集合表象」であり後者は「集合意識」の道徳的側面といえよう。

したがって以下では、「論理的規範」にいうところの「論理」を「思考・(集合)表象・概念・認知・認識」など人間の知的活動に広くかかわるものと解釈して論を進める。」

小川伸彦「デュルケームの儀礼論への一視角.二つの規範と「社会」の実在性」,35p

「繰り返しになるが、この〈二つの規範〉とは、「論理的規範」と「道徳的規範」であり、前者は「思考の規範(normesdepens6e)」(p.24:上43頁)とも呼ばれる。

このようなく道徳一論理〉の対概念の〈社会〉との関連性は、さらに『原初形態』の中の次の言葉に現れる。

『社会が生きていけるためには、そこには十分な道徳的同調(conformisme moral)が必要であるだけではない。そこには社会がそれ以上なくてはすませることのできない最小限の論理的同調(conformisme logique)がある』(p.24:上43頁)。

このことばから、彼が社会の成立・存続の条件として、二つのものを明確に区別していたことがわかる。このような区別は、例えばバーガー=ルックマンが、象徴的世界の正統化図式を規範的なものと認知的なものとに分けている(cf.1966,p。127:185頁)ことにもつながるものであろう。

しかし、デュルケームのこの区別の特徴は両者をともに規範的なものと考えていることにある。つまり、彼が道徳的同調とよぶものと論理的同調とよぶものとは、それぞれ行為と思考とに対応する規範への社会の成員の同調なのである(cf.pp.24-5:上43-44頁)。」

小川伸彦「デュルケームの儀礼論への一視角.二つの規範と「社会」の実在性」,35p

行為領域と認識領域

デュルケムは道徳を行為に、論理を思考に対応付けて考えている。

そして思考を「感覚や心像(イメージ)による思考」と「概念による思考」に分け、概念による思考を「論理的思考」と定義づけている。

たとえば小川伸彦さんは、論理を「思考・(集合)表象・概念・認知・認識など人間の知的活動に広くかかわるもの」と解釈している。

人間には個的存在と社会的存在という2つの存在があり、それぞれが行為領域と認識領域をもっているという。小川伸彦さんが整理した図を参考にしたものがこちらである。

個的存在は聖と俗の区別で言えば俗なる存在であり、「思考(認識、表象)」であっても感覚的な思考の場合は俗に分類されることになる。

「つまり、デュルケームの人間の二元性論は単に人間を個人的存在と社会的存在とに分けるだけでなく、さらにそのそれぞれを行為の領域と認識の領域とに分けるものであり、〈行為・思考〉の二元論がここでも一貫して用いられているのである」

小川伸彦「デュルケームの儀礼論への一視角.二つの規範と「社会」の実在性」,38p

図は39pのものを参考にした

感覚的欲望と感覚的思考の違い

正直、「感覚的欲望」と「感覚的思考」がどのように異なるのかを説明しろと言われると難しい。

たとえばお腹が空いた、寒い、悲しいといったものは感覚的欲望、本能に近い。

反射的に目の前を食べるというのは欲望に基づき、思考を介在させない行為であるといえる。社会学者のM・ウェーバー的に言えば「(社会的)行為」ではなく「行動」といったところだろうか。

それに対して感覚的思考は「この料理は美味しいから、また食べたい」、「この道は危険だから避けよう」といった、いわゆる直観に近いのかもしれない。もちろん、「この道」や「危険」は概念を使用しているのではないか、と言われたら話は難しくなる。

そうした論理的思考というより、一瞬で、直感的に判断するようななにか、非言語的といってもいいのかもしれない。

フッサールの現象学で言えば「先述定的意味」に近く、「理念的意味」とは対照的である。現象学では何かを何かとして解釈するという作用(統握作用)は、言語習得以前に可能だとみなされている。

言語が発達する前の未開社会における宗教でも「思考・認識・表象」は存在したというわけである。科学的思考のような普遍的・本質的な概念を捉えるようなあり方ではないだけである。

たとえば言語を学習していない幼児が、ある食べ物を美味しいと感じ、その食べ物を求め、他の食べ物を避けるといった思考を見せることはありうるだろう。

人間以外の動物もある程度は感覚的思考をその意味では行っていると言える。たとえばカラスが道にクルミを置いて車に割らせる行動は過去の観察から学習した「感覚的思考」と言えるかもしれない。

感覚的思考と概念的思考の違いとは

では、感覚的思考と概念的思考にはいかなる相違があるのか。

デュルケムは「人だけが理想を認識する能力と現実に何ものかを付け加える能力を持っている」、「概念によって思考しない人間は、人間ではあるまい」と述べている。

そしてこの概念を神話的概念と科学的概念に分け、教育などによって概念を学習する「社会化」に注目したわけである。どういった概念に基づいて思考するのか、もっと論理階型を上げていえば、どういった概念体系に、概念の枠組みに基づいて思考するのかは社会にその多くを依存するのである。

ある概念Aがどのような意味をもつのかは、それらの概念体系Xに依存する。言い換えれば、構造によって要素が規定されるというわけである。色の区別が各国によって違うこととも類似するのだろう。

豚の意味が不浄のものか、単なる食用のものかは、つまりそれ(豚)をどのように意味づけるか(表象、概念化、解釈)、どのシンボル体系(文化や宗教、科学など)に位置づけるのかは、その社会に依存するのである。

神話的真理(概念、表象)は基本的に権威によってまもられ、科学的に証明されなくともそれが真であると集団によって信じられている種類のものである。

豚がなぜ不浄なのかを科学的真理だけに基づいて把握しようとしてもあまり効果は望めないだろう。

また、後でカテゴリー論の項目で深堀りするが、多くの概念や概念枠組み(カテゴリー)は宗教に起源を持つという点がポイントになる。たとえば時間や空間、因果関係というカテゴリーは宗教に起源をもつとデュルケムは主張する。

たとえば実在と対応する物がないような「神」や「天国」という概念だけではなく、「自由」、「平等」、「人権」などの概念も絶対的な価値として権威によって守られているといえるだろう。もっと卑近な例を言えば、不良グループにおいて「勉強はよくない」という概念が絶対的であるとされている場合があるだろう。

それらは自然科学における電気や熱量といった概念とは性質が異なるのである。しかし、人間が創り出したという意味で、両者は共通しているのであり、人間のみが創り出せるものだと考えられている。現象を科学によって説明するか、宗教によって説明するかの違いであり、どちらも「説明原理(説明体系)」であり、物に対応づけようとする観念体系(シンボル体系)である。

キーワード:概念

「デュルケームは「人だけが理想を認識する能力と現実に何ものかを付け加える能力を持っている」51)あるいは「概念によって思考しない人間は,人間ではあるまい」52)と述べ,概念的思考を行うことのできる二元性を有する人間こそ現実に存在する人間であると述べている。そして,この特有の社会にのみ効力を発揮する神話的概念カテゴリーおよび普遍性を有する科学的概念カテゴリーを身につけるために,教育などによる「社会化」に注目したのである。」

清水強志「デュルケーム社会学におけるシンボルの役割」(2011),152-153p

参考文献リスト

今回の主な文献

中島道男「エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)」

中島道男「エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)」

エミール・デュルケム「宗教生活の基本形態(全) ──オーストラリアにおけるトーテム体系 (ちくま学芸文庫) 」

エミール・デュルケム「宗教生活の基本形態(全) ──オーストラリアにおけるトーテム体系 (ちくま学芸文庫) 」

グレゴリー・ベイトソン 「精神と自然 生きた世界の認識論 (岩波文庫 青N604-1) 」

グレゴリー・ベイトソン 「精神と自然 生きた世界の認識論 (岩波文庫 青N604-1) 」

グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学へ (上) (岩波文庫 青N604-2) 」

グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学へ (上) (岩波文庫 青N604-2) 」

モリス・バーマン「デカルトからベイトソンへ ――世界の再魔術化」

モリス・バーマン「デカルトからベイトソンへ ――世界の再魔術化 」

真木 悠介 「時間の比較社会学 (岩波現代文庫 学術 108)」

真木 悠介 「時間の比較社会学 (岩波現代文庫 学術 108) 」

汎用文献

佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」

大澤真幸「社会学史」

新睦人「社会学のあゆみ」

本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる

アンソニー・ギデンズ「社会学」

社会学

社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)

クロニクル社会学

社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像

参考論文

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ: E・デュルケム著 『宗教生活の原初形態』 の位置づけ」(2012)[URL]

・『宗教生活の原初的形態』の全体的な要約となっている。批判的な言及が多い。

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ 2: 空間が時間を超越することによる因果律の打破」(2013)[URL]

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ 3: 土地と親族をめぐるアボリジニ社会の構造」(2014)[URL]

野中亮「『宗教生活の原初形態』における「俗」の位置」(1997)[URL]

酒井健「聖なるものの行方: 社会学研究会とそれ以後のバタイユ」(2013)[URL]

・教会の定義

・バタイユの話は面白い

太田健児「デュルケム後期道徳論における認識論問題:『宗教生活の原初形態』 のカテゴリー論と学説史再編問題を手がかりとして」(1999)[URL]

・主にカテゴリー(範疇)論、カントなどとの関連

ヅァイトリン,山田隆夫(翻訳),「エミール・デュルケーム (VII)-自殺-: 宗教生活の原初形態」(1990)[URLなし]

・デュルケムの主張の理解の補強に使える。ただし、マルクスとの対比が目的であるかのように全体が構成されていることに注意。

内藤莞爾「晩年のデュルケム (上)」(1983)[URL]

内藤莞爾「晩年のデュルケム (下)」(1984)[URL]

内藤莞爾「デュルケムにおける宗教概念の形成 (1)」(1983)[URL]

内藤莞爾「デュルケムにおける宗教概念の形成 (2)」(1984)[URL]

望月哲也「デュルケーム社会理論における宗教社会学の位置」(2000)[URL]

清水強志「デュルケームの 「プラグマティズム」 講義」(2007)[URL]

清水強志「デュルケーム社会学におけるシンボルの役割」(2011)[URL]

寺林脩「デュルケムの宗教論 (序説)」(1980)[URL]

寺林脩「デュルケム宗教論の展開」(1981)[URL]

奥村隆「距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──」(2012)[URL]

・ジンメルとデュルケムの比較の参考、集合的沸騰について

堀圭三「デュルケムのジンメル評価について」(1999)[URL]

小川伸彦「デュルケームの儀礼論への一視角 : 二つの規範と「社会」の実在性」[URL]

・『宗教生活の原初的形態』について極めてわかりやすく整理され、定義づけられ、一般化されているいい論文。

椎野信雄「遊びとゲーム: 遊びの貧困の所以 (特集 1 ゲームの時代)」(2011)[URL]

松浦雄介「知と信の社会理論」(2000)[URL]

加藤雄士「認識論のレビューに関する一考察: 人材開発の手法の理解に役立てるために」(2016)[URL]

中村恵子 「構成主義における学びの理論 : 心理学的構成主義と社会的構成主義を比較して」[URL]

沼上幹「われらが内なる実証主義バイアス」[URL]

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。