Contents

はじめに

動画での説明

・この記事の「概要・要約・要旨・まとめ」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

ニクラス・ルーマンとは、プロフィール

(パブリックドメイン,出典)

・ニクラス・ルーマン(1927-1998)はドイツの社会学者。

・主著は『社会システム理論』(1984)

・デュルケム、ジンメル、パーソンズ、マートンなどさまざまな社会学者に影響を受けている。1960年代にドイツの哲学者であるユルゲン・ハーバーマスとの論争によって名が知られるようになった。

・方法としては「機能分析」を、理論としては「社会システム理論」を提唱した。

記事の分割について

記事が長すぎて重いので3つに分割することにしました。動画では1つにまとめています。

「偶発的視点」

偶発性とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

偶発性(偶有性,コンティンジェンシー):別様でありうる性質のこと。生じることが不可能でもなく、必然的に何かが決まっているわけでもない性質のこと。

不可能ではないということは、「可能である」ということである。必然的ではないということは、「偶然的である」ということである。必然的であることと不可能性であることを両方否定したような意味である。

【視点】普段は無意識的な、否定される選択肢として潜在している「他でありうる選択」があるという視点は面白い。

・特に参考にしたページ

キーワード:「偶発性」

「ある事態が、必然でもなく、不可能でもない場合に、その事態はコンティンジェント(偶有的)であるという。コンティンジェントなものは、現に在るものは、必然的に決定されたのではなく、別様でもありえた。」

井庭崇、他「社会システム理論」,210P「論理学的には、偶発性とは、必然性と不可能性の同時的排除を意味する。偶発性という概念は、可能な代替肢との関係でデータを規定する。つまり、この概念が表すのは、アクチュアルである(したがって、不可能ではない)ものが、別様でもありうる(したがって、必然的ではない)という事態である。したがって、偶発性によって表されるのは、あるデータが今あるデータとは違っている可能性である。あるデータの存在は、そのデータの否定を別の可能性が存在することと見なす選択に由来するのである。あるデータは、背後にとどまり続ける可能性の領域からの選択として観察されるとき、偶発的である。

」

『GLU』,254p

現実ではなんでもありではない

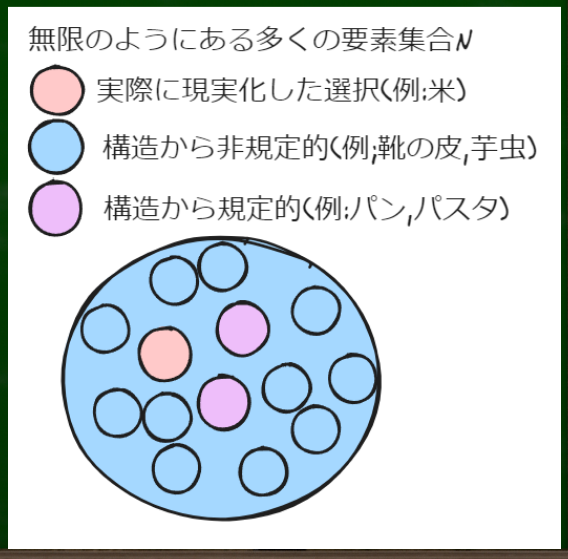

ただし、いわゆる「なんでもあり」、「なんでも代わりがきく」というような、完全にランダムなイメージで捉えてはならないという。現実ではほとんどの場合、そうした「なんでもあり」の状況は生じない。別の言い方をすれば、対称的ではなく、非対称的な選択肢群である。

例えば私は昼食におにぎりを選ばなければならなかった決定論的な必然性も、それしか選ぶことのできない不可能性もない。ただし、おにぎり以外にも同程度の選択可能性がパンにも、パスタにも、ナッツにも、フォアグラにもあるわけではない。

要するに、「なんでも同程度にありうる」のではなく、「程度差をもつが、なんでもありうる」というイメージである(2024/09/03,追記)。

サイコロをふるときに1の目以外は確率的に同程度ありうるが、私の昼食の選択はそのような恣意的な、ランダム的なものではない。

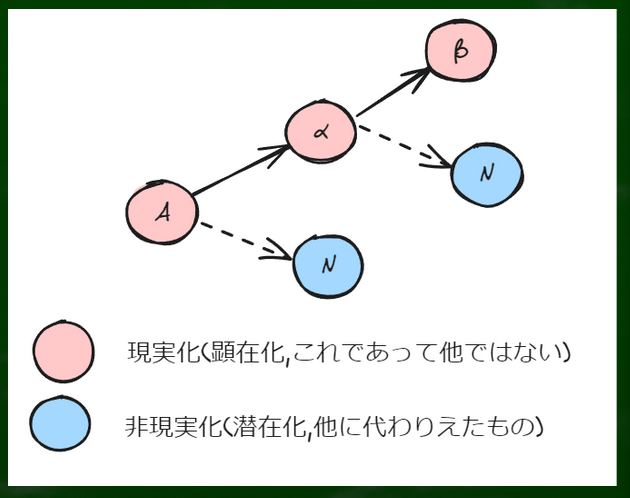

たとえば私がおにぎりを選ぶとき、おにぎりが現実的なもの、顕在的なものとして選択されている。そして蕎麦やうどんは潜在的、可能的なものとしてセットで、いわば裏にある。

たとえば私が蕎麦アレルギーだった場合、蕎麦であった可能性はうどんであった可能性と同程度ではなく、著しく低いと言える。こうした選択肢群の範囲や程度は私という特定の人間の生体構造や、特定の社会の構造にある程度規定されていると言える。

また、どちらもエネルギーを得るという意味では機能的に等価であるという視点をとれば、コンティンジェンシーを明らかにすること、つまり潜在的なものを顕在的にすることは機能分析になりうる。

ただし、別の視点、たとえばアレルギーだから体に悪いという意味で蕎麦とうどんは等価ではない、という分析も得られるだろう。この場合は逆機能が見られるという点で考察できるのかもしれない。

・特に参考にしたページ

キーワード「なんであもり」、「ランダム」

「社会システムは他でもありうる選択を、つまり、必然でもなければ不可能でもない選択を、行う。ただし、別の選択もありえたという事実は、別の選択肢すべてが同程度にありえた(サイコロを振る場合のように)ということを意味するわけではない。社会は、進化によって生成し多かれ少なかれ安定化する一定の社会構造によって特徴づけられていることを、社会学者たるルーマンははっきりと自覚していた。多かれ少なかれ安定化するということは、可能な、あるいは少なくとも一般的に受け入れられる、観察様式は限定されるということである。これは認識論にもあてはまる。つねに一定の社会構造が存在し、それが可能な選択の範囲を限定しているということは、たとえ観察者が異なった真理を自ら生み出すにしても、それらの真理がまったくランダムだということではない――したがって、相対主義の証拠でもない――ということである。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,137p【井庭】「僕が何かを話したとき、そのどこを《情報》として認識するのか、どういう意図で《伝達》したと《理解》するのか。それには、いろいろな取り方がありえます。そういう『別様であり得る』ことをコンティンジェント(偶発的)であると言います。生じることが不可能ではありませんが、必然的に何かが決まっているわけでもありません。このように、コミュニケーションというのは、コンティンジェントな状況のなかで何か一つの組み合わせが『選択』されるということに他なりません。そのコンティンジェンシーのなかに創造性が宿りうるわけです。決定論的に道筋が決まっているわけではないけれども、まったくのでたらめでもない。それは、いいろな選択肢の領域がぱっと広がりつつ、選択され収束し、また選択肢がパッと広がる。そういう運動性をもったプロセスになる。それこそが、まさに創造的なプロセスの本質だと思うんです。」

井庭崇、他「社会システム理論」,210P

「秩序的視点」

秩序的視点とは

【視点】ある社会ではある程度の秩序が成り立っているようにみえる。しかしそれはいかにしてかという視点。

ルーマンは「社会的な秩序はいかにして可能か」という不思議に取り組んでいる。

まず大前提として、ルーマンは「ホッブズ的秩序問題」に取り組んでいる(詳細は以前のパーソンズの動画を参照)。

【基礎社会学第十七回】タルコット・パーソンズの「ホッブズ的秩序問題」とはなにか

人間は放っておくと各々自分の利益を最優先に考えて行動し、「万人の万人に対する戦い(無秩序状態)」に至る。それにもかかわらず社会に秩序はあるのはなぜか、という問題のことである。これはいわゆる自然状態が想定されており、法律や政府などがないような仮定の、原始状態であることに注意。

ホッブズの解答は「権力による強制力によって可能になる(強制解)」というものだった。

ロックの解答は「同意による協力によって可能になる(協力解)」というものであり、パーソンズの解答は「規範によって可能になる(規範解)」というものだった。

・特に参考にしたページ

キーワード:「秩序」

「ルーマンの社会システム理論では、社会を、コミュニケーションがコミュニケーションを連鎖的に引き起こすことで成り立つシステムであると捉える。ルーマンはこのような捉え方によって、『社会的な秩序はいかにして可能か』ということを考えた。個々人は別々の意識をもち、自由に振る舞っているにもかかわらず、社会は現に成り立っている。この不思議に取りくむのが、社会システム理論だということができる。」

井庭崇、他『社会システム理論』,4p

ダブルコンティンジェンシー(二重の偶発性)へのルーマンの回答

パーソンズは二重の偶発性を「相互行為や社会システムの生成を妨げる厄介者、解決されるべき問題」と捉えているそうだ。

春日淳一さんの解釈によれば、ルーマンはむしろその逆であり、「二重の偶発性があるからこそ、相互行為が起動し、社会システムが生成される」と考えた。

端的に言うと「偶発性は二重の偶発性のかたちをとることによってシステムの生成を助ける(社会秩序を生成する)」ということらしい。

さらに言い換えると、「お互いに相手の考えが、反応がどう出るかわからないからこそ、それゆえに、社会秩序が成り立つ」というわけである。なかなか面白い。「AにもかかわらずB」ではなく「AゆえにB」という発想の転換にワクワクする。

例えば春日さんは「宝くじ」の例をあげている。宝くじは当たる可能性もあるし、当たらない可能性もある、偶然という名のブラックボックスである。しかしそうであるからこそ、「当たる可能性に賭ける人々」が出てくる。

つまり「分からなさ」がコミュニケーションを動機付けていると捉えることもできる。このあたりはなかなか面白い。そんな発想があったのか、たしかにそうかもしれないと思ってしまう。もちろん分からなすぎても秩序は生じないはずであり、なんらかのわかる仕組み、つまり「複雑性(わからなさ)を規定性(わかる)に縮減する仕組み」がそこにはあるはずである。

それぞれのコミュニケーションは「一瞬の出来事」なのに、なぜ社会システムが成り立っているのかという問い方、このルーマンの驚き方は面白い。

ルーマンは先ほど説明したように、「不確実」だからこそ、「複雑」だからこそそこに秩序が生じると考えた。そうして生成された秩序は自己生産を繰り返して大きな社会秩序となっていく。その過程で複雑性を縮減する様々なものが登場してくる。これが社会の進化や発展といわれる。

例えばある宗教に属している人間は〇〇の行動をするだろうという予測や、法律があるから〇〇の行動はしないだろうというような予測が可能になっていく。

生成、維持、変化等々の多角的な問題をルーマンの理論は扱っていく。そうした多角的な視点を取らざるを得なくさせる秩序的視点はなかなか面白い。

・特に参考にしたページ

キーワード:「ブラックボックス」、「ダブルコンティンジェンシー」

「「コンティンジェントなものは、必然的でもなければ、不可能でもないものである」と言い表わされるルーマンの「コンティンジェンシー概念の拡張」からスタートすると、さしあたり「必然的でない」ことがコミュニケーション(社会システム)の成立を妨げるかのようである。しかしコンティンジェンシーはダブル・コンティンジェンシーのかたちをとることによって自らを縮減するメカニズムを備えるのである。つい先ほど言及したばかりの「相手にとってのコンティンジェンシーを縮減する努力を当方が行なうことで、相手が当方にとってのコンティンジェンシーを縮減してくれる行動にでる可能性を高める」というのもそのメカニズムの一端であるが、より根本部分をなすのは「互いが分からない(=ブラック・ボックスである)からこそコミュニケーション(=社会システム)が生成する」という自己準拠的作動である。「ダブル・コンティンジェンシーの基本状況とは、要するに二つのブラック・ボックスが、いかなる偶然にもとづくにせよ、互いにかかわりをもつようになることであり」、二つのブラック・ボックスはお互い分からない(ブラック)同士なので、とりあえず相手にかんする想定に依拠してコミュニケーションに踏み出すほかはないだろう。これが(筆者が読み取ったかぎりでの)ルーマンの説明である。」

春日淳一「ダブル・コンティンジェンシーについて」,120p

「ありそうにない視点」

「ありうること」に変える「何か」がある

【視点】「ありそうにないこと」を「ありうること」に変える「何か」があると考える視点。

【視点】いま現存するものを当たり前とは捉えず、それが絶えず生成されているのはいかにしてなのかを問うという視点と態度

【例】見知らぬ人との交換や取引は、本来生じにくい。しかし現実の社会では継続的に次々と生じている。なぜか。ルーマンは社会システム理論でこのことを考えた。

この視点もワクワクする。「ありそうにない」と驚けるという点がまずすごい。宮台さんの言葉で言えば、「敏感」であるということだろう。

そして「何か」を探せることもすごい。これは問題発見と問題解決と重なる。ただ「驚く」だけではなく、体系的な枠組みで「分析」するということが重要になる。

世の中には驚くべきことがたくさんあるが、我々は「あたりまえのこと」として慣れてしまっているのかもしれない。失ってそのありがたさに、「差異」に初めて気づくのそのほうが経済的であり、いちいち驚いていたら社会生活に支障をきたすかもしれない。

第二次大戦でさまざまなものを失っている最中にさまざまな「驚き」がそれぞれの学者の中で生じていたのかもしれない。日本が平和であることにまずは「驚く」必要があるのだろう(そもそも平和か、という視点も重要だが)。

・特に参考にしたページ

キーワード「ありそうにないこと」

「いずれにしても、ルーマン理論の面白さは、本来生じにくいコミュニケーションが継続的に生じ、動的な安定性を獲得するのはいかにして可能なのか、そして、『ありそうにないこと』が可能となるのはいかにしてなのかを問う眼差しにある。いま現存するものを当たり前とは捉えず、それが絶えず生成されているのはいかにしてなのかを問うという視点と態度を、私たちも引き継ぐことができるだろう。」

井庭崇、他「社会システム理論」,23P

「生成的視点」

川とは水が集まったものか?

【視点】「実体」的な視点ではなく、「生成」的な視点で捉える

井庭崇さんの比喩が面白かった。我々は「川とは何か」という問いに対して、「水が集まったものである」というように答える。そして従来の社会学もそのように考えるため、「社会とは人が集まったもの、人の相互作用である」と考える。

しかしルーマンはそういう視点をとらない。「川とは何か」という問いに対して、「水が流れる」ところだと捉える。川の本質的な構成要素は「水」ではなく、「流れ」だと考えていく。

これを社会に当てはめると、社会の構成要素は「人」ではなく「コミュニケーション」であるということになる。ここからが更に面白く、「水以外の液体からなる流れも川として捉えることができるようになる」という。水よりも流れのほうがより多くの現象に共通していそうである。この、多くのものに共通するものを探すという方向性がベイトソンと共通していて好きだ。

経済にも、芸術にも、宗教にも、あらゆる社会的な現象に共通しているのは「コミュニケーション」であるとルーマンは考えていく。

そしてそのコミュニケーションからなるシステムが「社会システム」である。こうした視点をとることを学べるなら、「社会システム」は面白そうだ。

もちろん、社会システムや生命システム、心理システムに共通した「システム」というより抽象的な考えもルーマンはもっているが、とくに社会システムにルーマンは関心をもって取り組んでいる。

たとえば心理システムはコミュニケーションではなく、意識によって(のみ)作動しており、お互いの作動は取って代わることができない(システムの閉鎖性)。もちろん、各サブシステム同士の作動も代替不可能である。たとえば法システムの作動(法的なコミュニケーション)が芸術システムの作動にとって代わることはできない。

・特に参考にしたページ

キーワード「流れ」

「しかし、川が水で構成されているという捉え方は、川というものをスナップショット写真で切り取ったような捉え方であり、川のダイナミックな側面をうまくとらえているとは言い難い。そこで、これとは異なる新しい捉え方で考えてみることにしたい。それは、川は『水が流れる』ところであり、『流れ』こそが本質的に重要だとする捉え方である。『水が流れる』の『流れる』に注目してみるのである。川の構成要素は『流れ』であり、川とは絶えず新しい流れが生み出されるものであると捉える。流れが流れを生むという、流れの連鎖をイメージするのである。」

井庭崇、他「社会システム理論」,9P

「コミュニケーション的視点」

誤解でもコミュニケーションは成功している?

【視点】他者の意図を自己が間違って認識していたとしても、コミュニケーションは成り立つという視点は面白い。

私は従来、コミュニケーションは誤解が生じているとそれは失敗であり、成り立っていないと考えていた。しかし、誤解も次のコミュニケーションにつなぐものであるという点で立派なコミュニケーションである。仮に他者がなんら意図をもっていなかったとしてもコミュニケーションは生じうる。

【例】「好きです」という他者の言葉を「異性として」と認識したとしても、「友達として」と認識したとしてもコミュニケーションは成り立っている。

「こちらをじっと見ている」というような他者の行為を自己が「私に好意を伝えたいのだろう」と理解したらコミュニケーションが生じている。「誤解はよくない」という視点から、「誤解があるからこそ理解が進む」という視点もとれるので面白い(もちろん、本人の意図との乖離による問題もありうるが)。たとえば、それは違う、こういう意味だよというコミュニケーションが後で続くことで、相手の動機がよりよく理解できるということがありうる。

実際に特定の意図を他者がもっているかどうかは無関係であるという点は創作的に面白い。

また、その他者がマネキンであっても、AIであっても、文字であっても、死者であっても、砂漠ですら、実際には人間ではなくとも自己がそのように認識すればコミュニケーションは生じる。こうした考え方は面白い。死んだあとも人間は生きている人間とコミュニケーションを生じさせる。そして見方によっては、自然や芸術ともコミュニケーションが可能になる。

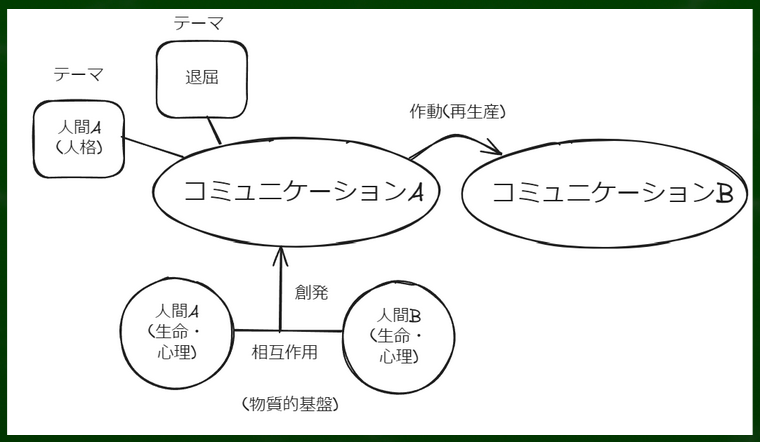

コミュニケーションを人間の側から見ない、とは?

【視点】コミュニケーションとは何かということを、人間の側からではなく、コミュニケーションの側から見るという視点の転換

【ポイント】社会システムはコミュニケーションのみを要素とし、コミュニケーションの連鎖からなりたっている。この社会システムは人間がいなければ成り立たないが、しかし人間は社会システムの要素ではない。人間は社会システムにとって外部にあるなにかであり、「環境」であるといわれる。人間はシステムですらなく、生命システムと心理システムの集合体である。

もちろん、コミュニケーションは言葉によるものだけではなく、ボディーランゲージなどもありうる。

ボルフの例でいうと、学生があくびをしているのを教師が見て、「退屈であること」というテーマをもとにコミュニケーションという出来事がパッと生じる。

ここで重要なのは「あくび」の意味をあくびそのものではなく、教師が「退屈である」と差異づけ、解釈した点にあるのだろう。学生が頭で何を考えているか、つまり心理システムにおける意識がどのように作動しているかはこのコミュニケーションに直接的に関わってこない。これがコミュニケーションシステムは閉じているというところの意味である。

「退屈」がテーマであることもあれば、「人格」がテーマになることもある。ボルフの表現を使えば「コミュニケーションが、人格を構成したり、人格を話題にする」という。ここでいう人格とは、「まとまりをもった同一的なもの」である。「あなたとはなにか」、「彼(彼女)はいったいなにか」と聞かれてきっぱり回答できる人は少ないかもしれないが、そうした「まとまり」を人はなんだかんだもっていて、われわれはそれに基づいて人を区別したりしている。

我々は通常、人間が人格を話題にしていると主体的に考える。しかし、コミュニケーションのみがコミュニケーションできるという発想からは、コミュニケーションが人格を話題にすると考えるほうが整合的なのかもしれない。

非常にざっくりしたイメージで言うとこのようになる。ここでいう人格は心理システムや物理的な身体のことではないという点が重要である。

また、人格はあくまでもコミュニケーションがテーマにする素材であり、コミュニケーションを生じさせたりコントロールする主体ではない。

井庭さんがわかりやすい比喩を用いていた。

「生物は太陽の光がなければ生きていくことはできないが、生物は太陽の光でできているわけではない」というものである。たしかにそうだ。同じように、社会システムも人間でできているわけではなく、コミュニケーションでできているのである。人間は社会の部分(部品)でも(直接的な)歯車でもない。

社会システムから人間が孤立しているわけではなく、むしろ依存関係にあるという点を抑えておくことも重要である。依存関係であるからといって、一方が一方の作動を支配するような支配関係にあるわけではない。

システムと環境を区別することによって両者に差異が生じ、それぞれの関係性を論じることができるという視点も重要になる。社会システムにとっては、心理システムも生命システムも環境である。

たとえば右翼を論じるためには左翼との「差異(違い)」を語ることでより右翼がわかるかもしれない。もし左翼と右翼の違いがまったくなければ、つまり、それぞれが閉じておらず、他のシステムを環境としてみなしていなければ、どちらかについて「まとまり(アイデンティ)」をもったものとして指示することは難しい。

「閉じているゆえに開いている」のであり、「なにものか」について「それ」と言及して語ることができるのである。

・特に参考にしたページ

キーワード:「コミュニケーションだけがコミュニケーションできる」

「ルーマンはこれに続けて、誰がコミュニケーションするのかということについても従来の考え方の刷新を試みる。普通の考え方では、暗黙のうちにコミュニケーションするのは個々の主体だと想定しているが、ルーマンは主体理論の伝統に反感を抱いているので、コミュニケーションだけがコミュニケーションできるという過激なテーゼを掲げる。このテーゼは、自己言及的でオートポイエティックなシステムというルーマンのアイディアおよび心理システムと社会システムを厳格に分離するという考え方と結びついており、またそれによって具体化されてもいる。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,84p

キーワード:「退屈」

「意識の中で起こっていることは、コミュニケーションに参入する何かではない。退屈な授業の最中に、学生たちがどのような観念をつぎつぎと脳裏に思い浮かべていようと、それは教室で起こっているコミュニケーションの一部ではない。しかし、もし教師が、学生たちがあくびをするのを見れば、退屈であることがコミュニケーションのテーマになるかもしれない。ただし、その場合でも、コミュニケーションするのは学生でも教師でもなく、コミュニケーションそれ自体である。教師と学生は、コミュニケーションのオートポイエティックな組織化のための、たんなる必須条件である。」クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,85p

キーワード:「人格」

「ここで重要なのは、『人格とはシステムではなく、コミュニケーションにおいて同一のものと見なされる点であるということである』。つまり、『人格』とは、人間がコミュニケーションにおいて(あるいは心理システムの思考において)どのように扱われるかを記述するためにシステム理論が採用する名称である。パンク信奉者のグループが、セックス・ピストルズのシドウィシャスについてコミュニケーションするとき、人間としての彼は、コミュニケーションの一部なのではなく、コミュニケーションにおいて話題にされているのであり、したがってシステム理論の用語で言えば人格としてあらわれている。コミュニケーションが自らを欺いて行為システムであると思い込むのと同じように、コミュニケーションはテーマとして、あるいはコミュニケーションのパートナーとしてさえ、人格を構成することで、根本的に人間を排除することを回避していると言うこともできるかもしれない。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,107p

「コンテクスト的視点」

ジャック・デリダの脱構築に対するルーマンの考え

【視点】区別は文脈に応じて異なった意味をもつという視点は面白い。

たとえばルーマンは哲学者のジャック・デリダの業績の一つを「差異とはたんに区別のことであり、私たちがそれを異なった文脈で使うのに応じてその使用価値が変化するという事実に脱構築が人々の注意を向けさせた」と評価しているという。

たとえばルーマンは異性愛者と同性愛者の差異(区別)がコンテクスト(文脈)によってその意味あいを変えるということを挙げている。

ようするに、顕在的なものとして選択されるものがコンテクストに依存するというわけである。

例えば軍隊において、宗教において、刑務所において、それぞれ両者の取り扱いが異なる場合がありうる。重要なのは意味がいかなる時も固定的で絶対的で必然的で決定的なものではなく、コンティンジェントなものであるということである。

つまり、顕在的なものから潜在的なものへ、潜在的なものから顕在的なものへと移行する可能性が常にあるというわけである。そしてコンテクストを理解することはどういったものが顕在的なものとして使われているかの理解を促進させる要素である。

ルーマンはデリダの脱構築を評価したが「脱構築は、区別を設ける観察者の説明ができていない」と考えたそうだ。

区別を設ける観察者の説明をするためには、社会学的な「二次観察」で脱構築を置き換える必要があると考えた。

・特に参考にしたページ

キーワード:「デリダ」

「ルーマンの見解では、デリダの主要な業績の一つは、『差異とはたんに区別のことであり、私たちがそれを異なった文脈で使うのに応じてその使用価値が変化するという事実に脱構築が人々の注意を向けさせた』ことである。たとえば、ルーマンはつぎのような例を付け加える。『異性愛者と同性愛者の差異はつねに同じであるわけではなく』、軍隊においてこの区別は一定の意味と影響をもち、宗教の文脈では別の意味と影響をもつ。ルーマンは、このように区別は文脈に応じて異なった意味をもつという理解に賛意を表明する一方で、脱構築は、区別を設ける観察者の説明ができていないと信じていた。そのため、『脱構築を二次観察で置き換えること』の必要性を強調した。事実上ルーマンは、脱構築は多くのことを成し遂げた点で賞賛すべきだが、十分な前進を成し遂げなかった、したがって社会学的な上部構造が必要で、それはシステム理論と二次観察への転回が提供することができる、と主張したことになる。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,142-143p

G・ベイトソンの「トランス=コンテクスチュアル」概念について

個人的にはコンテクスト概念をG・ベイトソンとの関係で考えることに興味がある。

たとえばユーモアというコンテクストでは「豆腐で頭をかち割ってやる」という言葉の文脈が変わる。しかし同じ言葉を戦場で捕まった兵士が言われた場合、たとえば「凍らせた豆腐でほんとうにかち割られるのかもしれない」という意味で解釈するかもしれない。

ベイトソンは大きなコンテクストがコミュニケーションのムードを変えると表現し、コンテクストはメッセージを分類する働きがあると述べている。

そしてここからが重要なのだが、特定の精神病患者はこうしたコンテクストに即して現象を読み取らないように学習を行っているという。これが有名な「ダブルバインド」概念とつながる。

複数のコンテクストの衝突による混乱から生きる力を失ってしまう人たちがいる一方で、複数のコンテクストの中で縦横無尽に生きることで「創造性」をもたらすこともあるというのもポイントになるのかもしれない。

前者の場合も後者の場合も「トランス=コンテクスチュアル」という特性でベイトソンは表現している。

これはある種、団子の比喩と似ているのかもしれない。トランス=コンテクスチュアルというのは一種の社会学における態度であり、真木悠介さんにいわせれば「越境する態度」である。

さまざまなコンテクストという団子に習熟することで、たとえば経済という団子と政治という団子が衝突(コンフリクト、パラドクス)することがありうる。その矛盾で思考する気力を失う場合もあれば、逆にそのパラドクスを、脱パラドクス化する方向へもっていく創造性が発揮される場合もある。脱コンフリクト化と美を関連付けていたアレグザンダーも関連するかもしれない。

ルーマンの場合は脱パラドクス化の仕組みにとくに興味を持っているという点が、ベイトソンの関連では興味深い。いずれにせよそれぞれのコンテクストに専門的に習熟することが、社会を捉えるためには必須なのだろう。

比喩的に言えば、「木を見て森も見る」のであり、その反復でより上位の、メタ的な何かが見えてくることがありうる。このメタ的な視点が、マンハイムのいうトータリテート(全体性)なのかもしれない。

宮台さんは「何事においても知的解釈においてはコンテクスチュアリティ(文脈性)への敏感さが必要」だという。

さらに強い言葉で、「ドイツの歴史やフランスの歴史、そしてそれらを横に貫いているヨーロッパ的前提を理解しないと、コンテクストを理解できず、ルーマンやフーコーをどう解釈してもクソと同じになります」と述べている。なぜ社会システム理論という枠組みが必要とされているのか、それを歴史的に理解するという視点はポイントなのかもしれない。たとえばナチスドイツ的な全体主義への抵抗のためにルーマンは社会システム理論にコミットしているという点を抑えただけでも、理論への見方がかわってくるのかもしれない。

※マンハイムのトータリテートについては以前の記事を参照

【基礎社会学第三十二回】カール・マンハイムの「相関主義」と「自由に浮動するインテリゲンチャ」とはなにか

・特に参考にしたページ

キーワード:「パラドクス」

「こうした事実を踏まえて、ルーマンのパラドクスに対する関心に続く関心事は、ルーマンの言い方に従えば、パラドクスは実際にはどのように脱パラドクス化されるのかという問いである。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,138pキーワード:コンテクスチュアリティ

「ルーマンにせよフーコーにせよ、ドイツの歴史やフランスの歴史、そしてそれらを横に貫いているヨーロッパ的前提を理解しないと、コンテクストを理解できず、ルーマンやフーコーをどう解釈してもクソと同じになります。冒頭に申し上げたのは、何事においても知的解釈においてはコンテクスチュアリティ(文脈性)への敏感さが必要だということ。ヨーロピアン的発想ではこの敏感さを万人が教諭できません。むしろ、敏感さの度合いを高めるためには、ある種の閉鎖性も必要だ、というのがヨーロッパ的な前提だ、ということをお話ししました。その意味でクロージャ(閉じ)は大切です。」

井庭崇,他「社会システム理論」120P

「複雑的視点」

ルーマンにおける「複雑性」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

【視点】「複雑性」という視点は、「選択肢の可能性」が無限のようにあり、そのどれもを同時に選択できないという「時間性」を意識させる視点であり、面白い。

複雑性(複合性):可能な出来事(世界もしくはあるシステム)の総体。

要素間の選択的な結合可能性と完全な結合可能性の二側面を持つ形式のこと。統一体のすべての要素が同時に相互に結び付くことはできないという事態のこと。

なかなか難しい概念である。

環境の複雑性は無限のように多い。例えば朝ご飯の選択肢も無限のようにあるだろう。たとえば納豆ご飯、たまごサンド、ツナオニギリ、……と無限のように列挙できる。それら全ての選択肢を我々はいちいち考えたうえでその中から選択しているわけではない。そんなことをしていたら頭がパンク(システム不全、機能不全)するだろう。

裁判所も法で裁くことのできる事案に限定して取り扱うのであり、すべての要素を検討するわけではない。たとえば宇宙人がいたら、タイムマシンがあったなら、というような選択はいちいち検討しない。

また、その全ての要素と同時に結びつくことも時間の制約上、不可能である。そしてこの不可能な事態を複雑性と表現する。

・特に参考にしたページ

キーワード:「複雑性」

「だがそのばあい、ある観点(特定の準拠点)からのみ捕捉されうるものだけが複合性であると考えるわけにはいかない。この『わたし』だけではなく、他の多くの『わたし』が複合性を補足し、複合性を縮減している。そうであるがゆえに、複合性は、**可能な**出来事(世界もしくはあるシステム)の総体であると表現されなけれならないのである。われわれは、こうした複合性に**選択をとおして**関与している。これをごく一般的に表現すると、複合性の縮減となる。」

村中知子『ルーマン理論の可能性』,23p「複雑性という概念が表すのは、ある統一体のすべての要素が同時に相互に結び付くことはできないという事態である。それゆえ、複雑性は、要素間の関係が現実に形成されるために選択が必要であるということを意味する。したがって、複雑性の定義にとって要素と関係の区別が基本的なことであり、この区別が、要素間での選択的な結合が可能という状況の観察を可能にする。複雑性を観察するためには、選択的な結合が可能という状況を、選択的ではない状況から区別しなければならない。とすれば、複雑性は次のような形式として、すなわち要素間の選択的な結合可能性と完全な結合可能性の二側面を持つ形式として、定義することができる。」

『GLU』,273p

ルーマンの複雑性の縮減とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

ラーメンを食べているときにパスタもオニギリも食べることはできないだろう。それゆえに、我々は特定の選択肢に絞る必要がある。これを「複雑性の縮減」という。そして、その選択肢の絞り方には、他の絞り方がありうるのであり、またその範囲の中の要素も他の要素でもありえた。こうした「ほかでもありうる性質」を「偶発性(コンティンジェンシー)」と呼ぶのである。

どちらも選択肢の多様性に関連しているが、複雑性はシステムが直面する多くの選択肢や情報の過剰な存在を指し、偶発性はその中で選ばれる選択肢が他の選択肢に置き換え可能であるという不確定性を主に指すということになる。

あるいは複雑性の一側面が偶発性であるといってもいいかもしれない。佐藤俊樹さんは、ルーマンが複雑性を意味づけること自体(規定性)から選択肢の増大まで、さまざまな意味で使い、多義的で曖昧に使っていると解釈している。

・特に参考にしたページ

キーワード:「複雑性の縮減」

「可能なものが横溢している世界に私たちが対しあう時、そのなかに迷い込んで自分を失うことがないように、またその不確かな性質を確からしい方向に近づけるには、体験の加工にとって前提となり選択の遂行にとって基準となる、実行的な方策が必要となる。ルーマンは、この働きを『意味』(Sinn)に求める。『意味は、高度な複合性という条件のもとで行われる選択行動のための一つの規定された戦略』であって、簡単にいえば、意味とは『体験加工の形式』として加工の役割をする。だから、私たちは、意味的な対応づけをしながら、可能な種々の体験を統合し多様な可能性の混沌たる状態に秩序を与えることができる。(これは可能なものからの選択であるから、選ばれた可能性をおしすすめるのと同時に、選ばれなかった他の可能性を無視し保留することでもある)。ルーマンは、このように複合性に秩序を与える働きを『複合性の縮減』と呼ぶ。」

「社会学の歩み、パート2」,55-56p「社会を意味からとらえるのか物理学モデルでとらえるのか、という対立はコントやスペンサーの時代からある。だからこそ、両者を橋渡しする概念として、複雑性の縮減は魅力的に見えたのだろうが、結局、多義的で曖昧なままに終わった。ルーマンはこれを、意味づけること自体(『規定性』(Bestimmtheit))から選択肢の増大まで、さまざまな意味で使う。著作によっても変わる。」

佐藤俊樹『社会学の方法』,299p

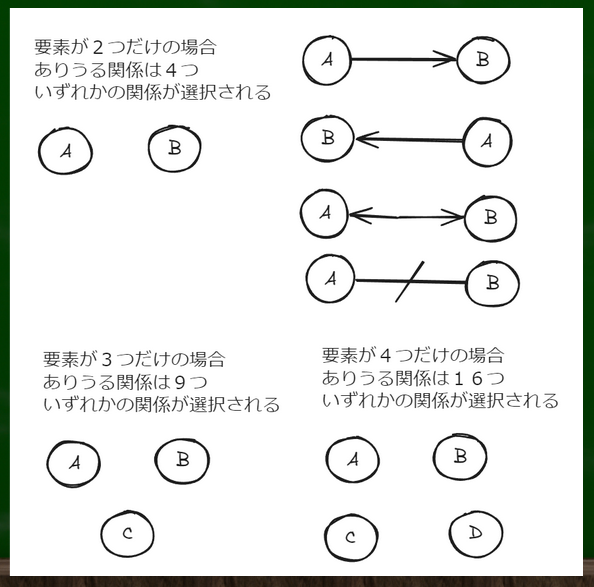

複雑性は2つの要素しかなくても生じうる

たとえば2つの要素しかない極端なケースを想定してみる。2つしかない場合でも、複雑性がありうる。この場合、AからBという要素の関係、BからAという要素の関係、AからBかつBからAという要素の関係、どちらも関係しないという関係の4つの関係が考えられる。

そして、一つの関係を選べば、同時に他の関係を選ぶことはできない。もし他の関係を選ぼうとすると、時間的にそれは「後」にならざるをえない。

図にするとこのようなイメージとなる。要素の数が増えれば増えるほど、複雑性は増大していく。ようするに、可能な選択肢の多さ(関係のあり方)が複雑性の多さというようなイメージである。それゆえに、偶発性(コンティンジェンシー)の多さともいえる。

・特に参考にしたページ

キーワード:「複雑性」

「システムの要素間における抽象的に可能な関係の数は、要素の数とともに指数的に増大する(二つの要素が四つの関係を構築し、三つの要素が九つの関係を構築する、等々)。しあがって、システムの要素の数が大幅に増大すれば、関係の数も巨大になり、その膨大な数の関係をシステム自身は直接コントロールすることができなくなる。このことが含意するのは、システム内において、すべてが現実化し、しかも同時に他のすべての要素と結びつくことなどということはありえないということである。したがって、システムのいかなる作動も、さらなる可能性の領域を指し示している。」

『GLU』,274p

複雑性と構造

たとえば朝食にパンを選んだ場合、同時に米を選ぶことは基本的にない。もし「パンと米」を選んだとしても、「ラーメン」は選ばれないということがありうる。どんな選択をするにせよ、選ばれなかった、他でありえたもの(N関係、結ばれなかったN要素)が常に、不可避的に存在する。

そうはいっても、われわれは朝食のたびに可能なすべての選択肢を、同じ程度の強さで可能であると思っているわけではない。

私なら朝はほとんど米であり、パンのときも少しあるかどうかである。ほとんどの人間は、ある程度選択の範囲はなんでもありではなく、限定されている。これを言い換えれば、複雑性(可能な範囲)は縮減(限定)されているのである。社会によって、そして個人によって構造は異なるといえる。

複雑性と適応

複雑性を考えるために必要な概念は「適応」である。システムは生きるために複雑性の増大や維持が必要であり、またその縮減が必要である。

たとえば食料を取る手段が狩りしかなければ、複雑性は小さい。狩り、稲作、交易というふうに他の可能性を増大させることが社会システムの維持に必要になってくる。これを進化とも表現したりするのかもしれない。我々は複雑性を縮減すると同時に、増大もさせているのである。

複雑性が単に大きければいいわけでもない。なぜなら、それは構造によって縮減されなければ「なんでもあり」の状態に近いからである。

仮に一切縮減されないとすれば、すべての可能性が対称的であり、ある特定のものが顕在化するという事態が生じにくい。そもそもそんな状態では眼の前にりんご(食べ物、甘いもの、果物、赤いもの)があるということすら認識できない。

複雑性とストカステイック

なんでもかんでもランダムに学習して、それぞれに習熟するわけでいいということではないと考える。

もちろん、可能性の増大という意味ではランダムな学習も効果的かもしれないが、「当て推量」も同時に必要になるのではないか。そのためのガイドライン(嚮導役)として、社会システム論が必要なのかもしれない。

ベイトソン的にいえばストカスティック(矢を適当に打てばそのうち当たるだろう的なイメージ)なものも進化のためには必要なのだが、経済性という意味であらかじめ範囲をざっくりと決めておくことも重要なのではないかと思う。

あの辺りにうなぎがいそうだな、という勘も重要だという話だ。もちろんそうした勘が逆にある範囲を見えなくさせるという点も考慮する必要があるが、そのあたりはバランス感覚、いわゆるセンスないし敏感さが重要なのだろう。あるいはランダムさと確かさの反復で、当て推量がなんとなく身についてくるものなのかもしれない。

世界のほとんどの現象は、ほとんどの人からすれば実は「よくわからないもの」である。あるいは「わかったつもり」でいるものである。

社会学を通して「何がわかっていないか」を認識してまずは驚く。次に、「わからないものをわかる過程へと縮減できること」に驚く。最後に、「常に時間は進むのであり、わかっていたこともわからないことへと変化していくこと」に驚き、構え、備えなければならないことに驚く。驚くことは、楽しい。

世界の複雑性は圧倒的である

【ポイント】世界の複雑性は圧倒的であり、私たちは何らかの仕方で複雑性を縮減しなければ有意味な生き方を達成することはできない。

意味というものも複雑性の縮減によって生じる。「何でもあり」は実は「なんでもない」に等しい。言い換えれば、何でも他の選択肢が同程度にあるような事態は、なにも理解できないのではないだろうか。

たとえば外国に行けばわれわれは「何がおこってもおかしくない」という感覚になることがある。

しかし暮らしていくうちに、「こういう場合はこれが多い」と知っていくのであり、意味づけていくのであり、複雑性が縮減されていくのである。恋愛とはこういうものだ、という意味付けもある種の複雑性の縮減である。これを日常では「人生経験」や「常識」といったりもする。

・特に参考にしたページ

キーワード「有意味」

「つまり、経済は社会的世界のひとつの景観を提示していて、その景観の中では社会的世界の複雑性は、支払い、利益率、資本等々の問題へと縮減されている。同様に、科学システムは、世界の複雑性を扱う(そして縮減する)ための理論と方法とを提案しているのである。ルーマンにとって、複雑性の縮減は、したがってまたシステムの形成は、不可欠にして不可避の出来事である、ということを強調しておくことは必要である。世界の複雑性は圧倒的なので、私たちは、何らかの仕方で複雑性を縮減する場合にのみ、有意味な生き方を達成することができるのである。社会学的システム理論が示すのは、まさにこれが事実であるということだけではなく、複雑性の縮減がどのように展開するのかということである。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,23p

ルーマンにとって社会学とは「複雑性を縮減する方法を提供する学問のこと」

ボルフによると、ルーマンのあらゆる仕事の根底には「複雑性の縮減」という考え方があるそうだ。

つまり、ルーマンにとって社会学とは「複雑性を縮減する方法を提供する学問のこと」である。というより、ルーマンは科学システムを「世界の複雑性縮減するための理論と方法とを提案している」と評価している。

経済学は経済学なりの、社会学は社会学なりの、物理学は物理学なりの方法で世界の捉え方を示すことで、世界の解釈の方法、認識の方法を提示しているというわけである。

我々はそれに依拠して、水は100度で沸騰するものだ、自殺は個人的な要因だけで生じるのではない、などと理解することができるのである。

ボルフは複雑性の縮減を「世界を別様に理解しアプローチすること」とも言い換えている。

つまり複雑性の縮減の手段として、複雑性(コンティンジェンシー)が関わっているということになる。たとえば援助において「公的支援とボスの援助」は機能的等価であると考えるケースもそのひとつだろう。我々は公的支援にばかり目が行き、ボスの援助も同じ機能をもっていること、つまり他であり得る可能性、潜在性、機能的等価性に気づいていない。しかし社会学者はコンティンジェンシーを意識する機能分析を用いることで、そうしたアプローチが可能になる。

・特に参考にしたページ

キーワード:「複雑性の縮減」

「ルーマンのあらゆる仕事の根底にあるこの世界観をなんと呼ぶにせよ、社会的な世界は巨大な複雑性を含んでいて、各社会システムはそれぞれのやり方でそれを縮減する、とルーマンは論じた。これは、事実上、社会システムの初期の定義をルーマンが提案したようなものであった。すなわち、システムとは、その環境の複雑性を縮減するものである。これこそが、経済や科学をそれぞれのやり方で縮減する、とルーマンは論じた。これは、事実上、社会システムの初期の定義をルーマンが提案したようなものであった。すなわち、システムとは、その環境の複合性を縮減するものである。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,22-23p

「それどころか、複雑性の縮減は、つねに偶発性――ルーマンのもうひとつの主要マントラ――によって特徴づけられる。すなわち、ルーマンが好んで用いる表現によれば、『必然でもなければ不可能でもない』ものとして特徴づけられる。世界を別様に理解しアプローチする(したがって複雑性を縮減する)仕方を考えることはつねに可能なのである。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,25p

ルーマンの社会学的啓蒙とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

社会学的啓蒙:潜在的選択肢を顕在的にすること。社会の複雑性をしっかりと見すえ、それを的確に秩序立てて把握する能力を養うこと。

ボルフによれば社会学的啓蒙とは社会は所与の時代の所与の文脈における「真理」に服従する必要はなく、他の解決策がありうるということを示すことであるという。社会学者たちにそうした他の解決策を熟考し、比較し、反省するよう誘うのがシステム理論であるともいう。

・特に参考にしたページ

キーワード:「社会学的啓蒙」

「偶発性の強調は、ルーマンの社会学的啓蒙のためのプログラムにおいても決定的な役割を果たしている機能主義的方法と密接に結びついている。潜在的なものと顕在的なものを区別することでルーマンが主張したのは、何らかの特定の文脈において複雑性を縮減する現行の(顕在的な)やり方の他に、同様に利用可能な潜在的な(機能的に等価な)選択肢を指摘することができるということである。したがって、ルーマンにとって社会学的啓蒙とは結局のところ、この潜在的選択肢を顕在的にすることである。つまり、社会は所与の時代の所与の文脈における『真理』に服従する必要はなく、他の解決策がありうるということを示すことである。社会学者たちにそうした他の解決策を熟考し、比較し、反省するよう誘うのがシステム理論である。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,25p「人間生来の理性能力によって現実社会の複合的な性質に対処できるというような『理性啓蒙』の立場を棄てるところから、彼の社会学の営みは始まる。社会の複合的な性質をしっかりと見すえ、それを的確に秩序だって把握する能力を養え!多面的で複雑で、さまざまな可能性を秘めた現実を、意味的な世界にふさわしい武器を用意して、意味のルールにしたがって判断し迅速に的確に処理する能力を養え!こうした能力をシステムの形成によって効果的に上昇させよ!そうすると、啓蒙の批判的な反省を通して啓蒙を徹底するとともにその限界を知ることができる。これが『啓蒙の明瞭化』と呼ばれ、この一連の営みが『社会学的啓蒙』なのである。」

「社会学の歩み、パート2」,50-51p

ルーマンは相対主義者か?

社会学的啓蒙はは先程のコンテクスト的視点とも関わってくる。あらゆるコンテクストに共通し、かつ、どんな他の可能な選択肢もないような絶対的な解釈や解答などはないという視点である。

これはある種の相対主義ではあるが、しかし単純な相対主義ではない(相関主義に近いだろう)。いかなるコンテクストでも妥当する絶対的真理や特定のコンテクストに妥当するように認識、あるいは信じられている真理に目が行くと、他であり得る柔軟な可能性を見失ってしまうし、特定のイデオロギーに染まり、冷静な判断ができないこともありうる。

まずは相対主義の立場を出発点としながらも、現実では特定の社会では特定の価値観が信じられ、絶対化される傾向にあることをまずは分析する。

特定の選択肢の範囲が正しいと思われる「社会的構造」や「社会的秩序」があることを見極めたり、それを正当化するメディアがあったりする。その仕組みを正確に捉えたうえで他の選択肢もありうることを提示する。村中知子さんは、ルーマンの社会システム理論を単なる相対主義の称揚のみに終わるものではなく、相対性を前提に、なんらかの秩序が形成されているということに注目することであると述べている。

追記(2024/09/04):ボルフもまた、ルーマンが単なる相対主義ではないことを述べている。相関主義というより、「構築主義者」のほうが適切なのかもしれない。

※相関主義については以前の記事を参照

【基礎社会学第三十二回】カール・マンハイムの「相関主義」と「自由に浮動するインテリゲンチャ」とはなにか

・特に参考にしたページ

キーワード:「相対主義」

「日常的な人々の営為がこの自己準拠を土台としていることを出発点とし、科学的な営為もその例外でないことがよくよく自覚されざるをえない。自己準拠の問題性は、相対主義への道を積極的に開きながら、そうした自己準拠の間に見られる関係を問うことに存している。」

村中知子『ルーマン理論の可能性』,93p

「自己準拠への注目が、相対主義の称揚にのみ終わるのであれば、自己準拠の発見にしかならず、理論の進展はみられない。『あの人はあの人なりに、わたしはわたしなりに』行為し、観察するのだが、そのことを前提にやはり秩序は構成されてゆくのだ、ということを起点とせねばならず、また起点にしてはじめて、理論構成のなにがしかの進歩がみられると言えるだろう。」

村中知子『ルーマン理論の可能性』,93p「構築主義は、唯一の真理を複数の心理が存在する状態へと解消する。つまり、さまざまな観察者が用いる個々の区別に応じて構築されたものである。これは、ルーマンの認識プログラムが、結局は何でもありでどの主張も同じように良いと見なすたんなる相対主義になってしまうということではない。ルーマンの理論活動における他の分野でもそうだが、ここでも恣意的な選択と他でもあり得る選択をはっきり区別することが重要である。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,136p

ルーマンは冷たい人間か?

正直な話、ルーマンには規範的なものはなにもなく、ただ皮肉や他であり得ることを示すのが好きな技術屋(テクノクラート)に見えてしまう。しかし私にはベイトソンのような綱渡り感、平衡感も同時に感じる。Aと非Aでステップを踏んでいるような、絶妙なバランスを保とうと姿勢を揺らしているようなイメージであり、特定の規範に傾かないという規範を感じる。

ルーマンはしばしば「冷たい」とか、「非規範的」で政治に興味がないとか評価されることがある。ウェーバーのような倫理観とか情熱とかに乏しく感じてしまう。あるいは冷たい炎を感じる。このことについてはあとで規範的な視点で捉えていく。

「区別的視点」

区別的視点とはなにか

【視点】マークされていない状態には何がある?

我々はある「なにものか」を「なにか」として解釈するとき、どのような「区別」を用いているのか。そして、「なにか」だけではなく、「それ以外のなにか」が異なる場合、もはやそれは同じ意味ではない、という視点をもつと面白い。カギカッコを使った区別がかっこいいと思った。

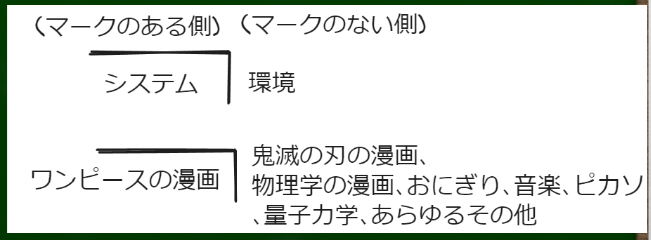

第三段階の頃のルーマンが最も影響を受けた数学者のスペンサー・ブラウンによると、いずれの表現も「マークのある状態」と「マークのない状態」の2つに分解できるという。そして区別のマークをカギカッコ(「)で表現するという。

もちろん、論理的にはマークのない側は「なんでもあり」だが、現実的には、特定の要素の程度が高くなっている(非対称的)。私なら、ワンピースの漫画の外側に量子力学や音楽を思い浮かべにくく、鬼滅の刃は思い浮かびやすい。

「意味」の話でも扱ったように、意味は指示を伴っている。つまり、Aと非Aの差異が生じ、さらにA側が指示されるという事態が重要になる。

カギカッコで囲われた側が、指示される側となる。たとえば私の心理システムが指示された側だとすると、それ以外は指示されていない側であり、「環境」となる。あなたの心理システムも私の心理システムの環境であり、社会システムも環境であり、生命システムも環境である。もしそれらが区別できないとすれば、私の心理システムはまとまりをもたず、指示できない。たとえば右翼と左翼の違いがまったくないなら、この区別は成り立たず、両者の意味あいも薄れるだろう。外部をもつからこそ、内部が意味をもち、内部が指示可能になる。

・特に参考にしたページ

キーワード:「マーク」

「スペンサー・ブラウンは、任意の与えられた瞬間に、区別のどちら側が指し示されているのかを記述するために、マークされた状態およびマークのない状態という概念を用いる。マークされた状態とは指し示された側のことであり、マークのない状態とは指し示されていない側である。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,119p「スペンサー・ブラウンは、『区別のマーク』をあらわすためにつぎのような記号を考案する。すなわち「(文字で打てないが、この記号を左右反転させたイメージ,引用者)である。この記号には非対称性が組み込まれているが、それが意味するのは、区別の(外側ではなく)内側が指し示されている側だということである。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,117p

形式分析とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

形式分析:排除された側、マークのない側に何があるのかとつねに問うような分析的アプローチのこと。

一見同じ観察と思われたものが、じつは異なった形式によるものであり、したがって異なった意味をもっていたということを明らかにする分析のこと。ニールス・アーカースドローム・アンデルセンがルーマンに影響を受けて考えた分析のことらしい。

たとえば、ある漫画Aの本を観察するとき、私はどのような「区別」を用いているのか。

社会学や物理学、小説とは違うものとして区別しているかもしれない。ここで重要なのは、私があるものを観察するとき、あるいは指示するとき、「それ以外の全ての要素をイメージしているわけではない」ということである。実際はより限定的に、小説とは違う、勉強に使う本とは違う、Bの漫画とは違う、といったように具体的にイメージしているのだろう。この具体的な範囲の要素が、人によって違う、社会によって違う、システムによって違う、組織によって違う、コンテクストによって違うという点が面白い。

ボルフによると、「マークのない状態は、通常、暗黙のうちに与えられているだけ」だという。たしかに私は本棚のワンピース(漫画)を手に取るときや観察するとき、これはピカソの絵ではないだとか、あるいは鬼滅の刃ではないなどといちいち意識的に区別していない。

マークのない状態はなにか?と問うことはそうした無意識なものを問い直す視点なのである。

人々が「安全」について語っているとき、マークのない状態の方は著しく異なっていることがありうるという分析例をボルフは挙げている。

たとえばある人にとってマークのない状態に「婦女暴行」があり、ある人には「路上生活」があり、ある人には「お金のかかる健康管理」があるという。それぞれの生きてきた経験がそうした区別を、つまり意味付けを生み出すのであり、その意味付けには社会の構造も関わっているという点がポイントだろう。

たしかに、「安全」という「マークのある状態」だけを見ていて気づかなかったことが、「マークのない状態」をリストアップして比較することで理解のボーナスが得られることがあるかもしれない。

こうした視点は他にも応用できるだろう。美のマーク外にはなにがある?SNSのいいねのマーク外には何がある? それぞれ人によって、社会によって、時代によって、文脈によって違うのではないか。あるいはそれでも、多くの人に共通するものがあるのではないか。そうした気づきを与えてくれる。違いを生むものはなにか?変遷を促したものはなにか?共通するものはなにか?大きな問いがさらに問いを生む、面白い問いだ。

特に参考にしたページ

キーワード:形式分析

「すなわち、排除された側、マークのない側とマークされた側が一緒になって区別の統一性を構成しているわけだが、その排除された側、マークのない側に何があるのかとつねに問うような分析的アプローチである。たとえば、私がフローベールの本を観察するとき、じつのところ私はどのような区別を用いているのだろうか。フローベールの本とそれ以外のすべての本を区別しているのであろうか。それとももっと限定的に、フローベール本と、たとえばドン・デリーロの本とを区別しているのであろうか。マークのない状態は、通常、暗黙のうちに与えられているだけなので、社会学者が、観察を成り立たせているマークのない側を解明しようとするのは、当然の成り行きだろう。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,119-120p「アンデルセンは、ルーマンに示唆を受けたこの分析戦略に『形式分析』という名称を与えている。アンデルセンが指摘しているように、二つの側をともなう観察形式の分析は、一見同じ観察と思われたものが、じつは異なった形式によるものであり、したがって異なった意味をもっていたということを明らかにするかもしれない。たとえば、人々が『安全』について語っているとき、マークのない状態の方は著しく異なっていることがありうるのであり、それは『安全』という言葉にまったく異なった内容が帰属させられるということを意味する。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,120p

「脱中心化的視点」

脱中心化的視点とは

【視点】頂点や中心がないからこそ、機能システムは発達し、複雑性を縮減できるというプラスがあるという視点は面白い。

また、その逆機能として、頂点がないからこそ、各機能システムを調整するようなより上位のシステムが存在しないということでもあり、リスクを抱えているという視点もセットで捉える必要がある。

まずは基礎知識をざっと整理する。詳説はしない。

分出、分化とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

分出:あるシステムが環境に対して自己を分化し、そこに境界線が引かれたとき、一般的な意味で分出という言い方をする。

【疑問】分化と分出の違いが曖昧。おそらく最初のシステム/環境の区別が分出であり、システムが内部的に分かれたり、環境をさらに分けて観察する場合に、分化という言い方をするのだろう。例えば法システムと経済システムを分けて観察できる場合、これらは「分化」している。

・大前提として、社会システムは相互作用(相互行為)、組織、全体社会の3つに区分されている。これもまた分化であり、いわゆる「類型」として3つにわけられている。あるコミュニケーションがミクロレベルなら相互作用システム、メゾレベルなら組織システム、マクロレベルなら全体社会システムというイメージである。

相互作用のとき、たとえばフェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーションのときに組織や全体社会が関わってこないかといえばそうではないのであり、重なり合う概念である(その意味で孤立的に扱うのは理念型的なのだろう)。

・特に参考にしたページ

キーワード:「分化」、「分出」

「あるシステムが環境に対して自己を分化し、そこに境界線が引かれたとき、一般的な意味で分出という言い方をする。分出したシステムは、その環境のなかにも分化を観察することができる。たとえば、全体社会の環境に心的システムや生命システム(有機体)が存在している。環境の分化はシステムに依存しない。」

『GLU』,282pキーワード:「相互作用(相互行為)」、「組織」、「全体社会」

「まずはじめに、ルーマンによる社会システムの相互行為、組織、全体社会への区分は、ミクロ、メソ、マクロの区分にほぼ等しい。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,149p

「とはいえ、社会システムの鍵概念であるコミュニケーションが、ミクロ、メソ、マクロといった通常の区別のいずれにも関わるのだから、ここでの対応の話はあくまでも大まかな話である。コミュニケーションを成り立たせている情報、伝達、理解の三重の選択は、ミクロの現象でもメソの現象でもない。コミュニケーションはこれらのレベルのすべてを同時に作動させるのであり、いずれかのレベルに還元することはできない。コミュニケーションはそのようなレベルの区別とは関係なく行われる。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,308p

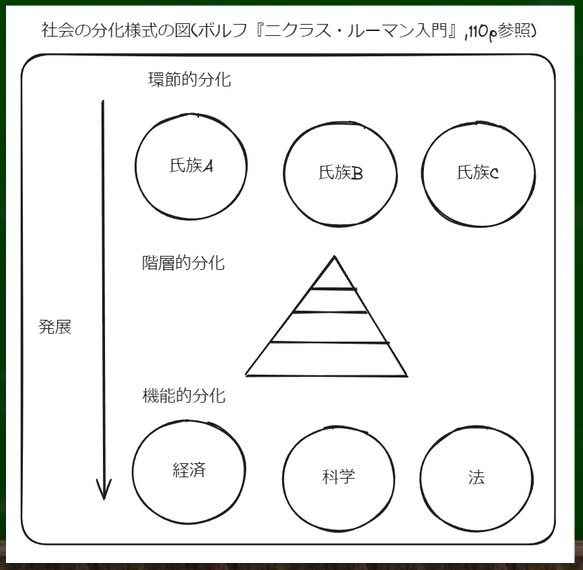

環節的分化、階層的分化、機能的分化とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

環節的分化(社会):最も初歩的な形態。小規模な氏族や部族のような間接的単位にもとづく社会。環節的単位同士の間での分業や機能的分化のいかなる形式も知らない社会。

階層的分化(社会):より発達した形態を持つ社会。さまざまな階層に従って分化し、ある階層は他の階層より上位であると見なされるような社会。例:中世のヨーロッパやインドのカースト社会

機能的分化(社会):社会がいくつかのオートポイエティックに作動する機能システム(法、科学、政治、宗教、芸術等々)に分化する社会のこと。前近代社会から近代社会への移行。十八世紀から十九世紀にかけて完成した社会。

・ボルフによる説明図

・特に参考にしたページ

キーワード:社会文化

「ルーマンは、社会分化の主要な形式として三つの形式を区別している。最も初歩的な形態は環節的分化と名づけられている。これが意味するのは、小規模な氏族や部族のような間接的単位にもとづく社会であり、これらの単位は包摂される諸個人のあらゆる必要を満たす。このような社会編成の形式は、通常、伝統的社会と結びついていて、環節的単位同士の間での分業や機能的文化のいかなる形式も知らない。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,109p

「より発達した形態を持つ社会は、成層化あるいは階層性の文化様式を発達させる。ここでは、社会はさまざまな階層に従って分化し、ある階層は他の階層より上位であると見なされる。この分化様式は、中世のヨーロッパやインドのカースト社会によって知られるようになった。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,109p

「最後に、ルーマンによれば、少なくともヨーロッパの文脈において、階層的に分化した社会は、新たな第一義的分化の形式によって、すなわち機能的分化によって取って代わられ、それは十八世紀から十九世紀にかけて完成した。機能的分化とは、要するに、社会がいくつかのオートポイエティックに作動する機能システム(法、科学、政治、宗教、芸術等々)に分化するということである。ルーマンにとって、この移行は、全近代社会から近代社会への移行に等しい。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,109p

機能的分化とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

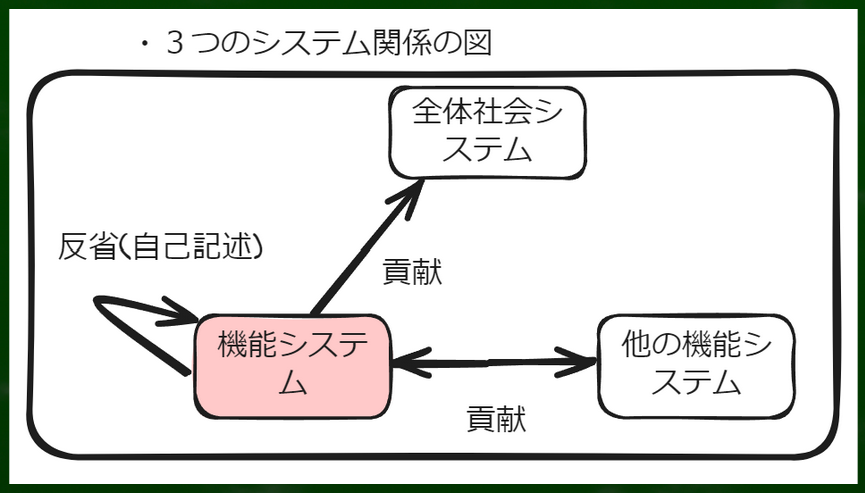

機能的分化:それぞれが自律的に作動し、全体社会の中で、かつ全体社会に対して、一つの特定の機能を果たすサブシステムが分化して登場してくる事態のこと。例:経済システムや法システム、宗教システムが分化して登場してくる。

(機能システムにおける)機能:機能システムが全体社会に対して行う特定の貢献のこと。

(機能システムにおける)パフォーマンス:機能システム同士が相互に行う貢献のこと。

(機能システムにおける)反省:典型的には自己記述という形式をとる、システムの自己観察である。

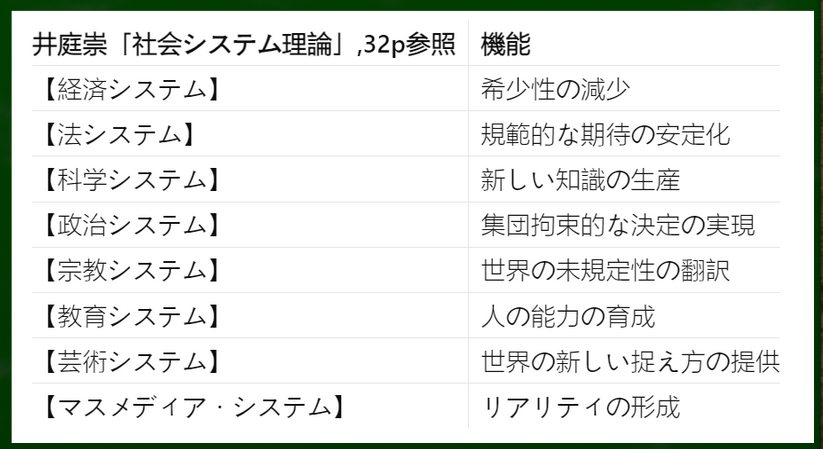

・機能システムの具体例

・特に参考にしたページ

キーワード:「機能的分化」

「ルーマンが機能的分化と言うとき、どのような事態を想定しているのだろうか。この概念が基本的にあらわしているのは、全体社会が、つぎのような多くの社会的サブシステムに分化するようなことであある。すなわち、それぞれが自律的に作動し、全体社会の中で、かつ全体社会に対して、一つの特定の機能を果たすサブシステムである。この全体社会に対する機能という要素によって、機能システムは、組織や相互行為などの他の社会システムから区別される。ルーマンは法、経済、政治、芸術、教育、科学、宗教、マスメディアの各機能システムを確認できると言う。これがルーマンの分析する主要な機能システムである。しかし、どれだけの数の機能システムが存在するのか、つまり、たとえルーマン自身が論じなかったとしても確認しうる機能システムが他にないのか、という問題は経験的な問いである。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,154pキーワード:「機能」、「パフォーマンス」、「反省」

「したがって、機能とは、機能システムが全体社会に対して行う特定の貢献のことであり、パフォーマンスとは、機能システム同士が相互に行う貢献のことであり、反省とは、典型的には自己記述という形式をとる、システムの自己観察である。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,154-155p

近代社会は「脱中心化」ゆえに達成された

私が面白いと感じたのは、中心がないことによって「専門性」が高まるという点である。たとえば科学が宗教と分化せずに、宗教がつねに科学を支配するような階層関係にある時代では、科学が専門性をもちにくい。例えば宗教に反するような真偽を問うことができなくなる。

科学と宗教が分化すると、科学はより専門性をもちやすくなり、より高度に複雑性を縮減できるようになる。例えば電気について理解が深まり、予測が可能になり、利用可能になる。

【ポイント】近代社会が達成した成果は、社会の脱中心化にもかかわらず達成されたのではなくて、脱中心化ゆえに達成された。

【ポイント】社会に中心はないのだから、社会の重要な問題への対処について、しっかり責任を負い、他のシステムに指示を与えるようなシステムは存在しない。

ルーマンは「社会の重要な問題への対処について、しっかり責任を負い、他のシステムに指示を与えるようなシステムは存在しない」と考えているという。

政治ならどうか、と思うかもしれないが、ルーマンは「機能分化した社会において政治が自由に活動できる余地はきわめて小さい」という。

・特に参考にしたページ

キーワード:「専門化」

「そして、この点こそが、各システム内での大幅な専門化を可能にする。各機能システムの、いわば機能の独占が、ますます大規模な複雑性を扱えるようにシステムが一貫して発展することを可能にするのである。同時に、機能の独占は、巨大な潜在的リスクがあることをも含意する。なぜなら、いずれの機能システムが崩壊しても、他の機能システムがそれを補うことはできないからである。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,155pキーワード:「政治」

「同様に、政治システムが社会の中核であって、そこから他のすべてのシステムに指示を与えるという、しばしばマスメディアや政治家が自明視している考えも受け入れない。ルーマンの診断は正反対である。近代の機能的に分化した社会においては政治が自由に活動できる余地はきわめて小さいというのが彼の診断である。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,204p

「革命」は不可能である

また「革命を行うことも不可能」だという。なぜなら「それを取り壊せば良い社会が手に入るといったような中心や頂点と言ったものが存在しない」からだという。

当然、経済が他の何よりも重要だというようなマルクス的な立場にも同意していない。どれか一つの機能システムを中心とする社会を求めることは、全体主義へと繋がりかねないとまで述べている。

私は学問に接するとき、なんらかの「規範」や「情熱」、「あるべき社会」や「あるべき行為」を求めてしまう傾向があるのかもしれない。

そうした規範的な態度に対して、ルーマンは基本的にNOを突きつけている気がする。「一旦冷静になれ、社会学者は神でも天使でもない、つけあがるな」と言われている気がする。理想の社会を掲げれば掲げるほど、イデオロギー的になり、柔軟な態度に欠け、他者を抑圧しかねない。

いったい、ある主張はどれほど社会の複雑性を捉えられていて、現状を分析できていて、そのうえで未来のあり方について断言しうるのか。ルーマンほど明晰な分析が可能な人間ですら、規範的な主張はできるだけ控えていたのだ。

・特に参考にしたページ

キーワード:「革命」

「そして、革命を目指すこともまったく時代遅れになってしまったと言う。『もはや革命を行うことは不可能である。それを取り除くことができれば良い社会が手に入るかのようなシステム上の標的とか対象、中心とか頂点とかいったものはない』。政治システムこそ第一義的に重要という考えは、近代社会の機能的に分化した現実に反するだけではない。もしこの考えが規範的理想として提示されれば、それは近代社会の基盤を揺るがすことになるとさえ、ルーマンは信じている。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,204p

社会学における情熱と冷静さについて

しかし、「社会のためになんらかの寄与をしたい」という情熱自体が悪いことではないだろう。重要なのはウェーバーのように情熱と冷静さを同時にもつことである。啓蒙の限界、理性の限界を知りつつ、その中でできる限りのことをするとは、いったいどういうことなのか。単にあれも可能だこれも可能だと機能等価性を列挙することなのか。

ルーマンは「社会はこうなっている」というような存在論的な分析よりも「他者は社会をこう考えている」というような認識論的な分析へと傾倒していったという。

では認識論的な分析は何のためになされるのか。絵を描くのが楽しいのと同じレベルなのか。いや違うはずである。なぜなら科学システムの機能は「複雑性を縮減・維持するような理論を提供すること」で全体社会に貢献することだからである。したがって、ある認識論的な分析は全体社会になんらかの特有の貢献をすることにつながっているはずである。

「単によりよい社会を規範的に述べる」ことによってではなく、「冷静な理論・枠組みの整備と、その理論を用いた分析」によって社会のあり方を捉える方法を我々に提供することは、全体社会への何らかの貢献である。

たとえば農家が米を作り、裁判官が悪人を裁いていることが全体社会への何らかの貢献であるように、社会学者は理論を提示すること、理論に基づいた分析結果を提示することが全体社会への貢献なのであるといえる。

※ウェーバーの情熱と冷静さについては以前の記事を参照

【基礎社会学第十二回】マックス・ウェーバーの『職業としての政治』から「職業政治家」を学ぶ。

現代社会はエコロジカルな問題に対応できない?

たとえば現代社会ではエコロジカルな問題に対する安易な解決策はないという。政治がエコロジカルな問題に対してなにかルールを定めても、経済においてルールから抜け出すような行動が取られる。

たとえば規制がないような別の国に活動を移すようなケースである。政治から見えるエコロジカルな問題と、経済から見えるエコロジカルな問題は違うのである。それを調停するような機能システムがないのである。解決すべき問題が現状では容易に解決できない、という分析結果もまた、ひとつの科学システムから全体社会への貢献である。

ルーマンは機能分化社会の欠点を改善する試みとして、「社会的合理性の要請」を挙げているという(社会とその外部の環境というエコロジカルな区別を社会の内部に再導入し、それを社会の主要な区別をとそいて用いること)。機能システムは他のシステムに基本的に無関心であるが、そうした無関心さを機能システムに自覚させる方法などを提案している。あるいは「組織」の柔軟性にも期待している(組織は複数の機能システムに関わることができるから)。

ただし、ボルフによるとルーマンはこれらの解決策について具体的に語っていないという。安易に解決できる問題だと思っていない。

・特に参考にしたページ

キーワード:「脱中心化」

「まったく反対に、ルーマンは、近代社会が達成した成果は、社会の脱中心化にもかかわらず達成されたのではなくて、脱中心化ゆえに達成されたのだと確信している。しかし、同時に、中心が存在しないことは、さまざまな試練をも生み出した。それは、リスクとエコロジカルな危機に関するルーマンの分析が示すところである。ルーマンのこの分野の仕事は、近代社会は、重要な社会的試練にほとんど対応することができないと描いている。つまり、社会に中心はないのだから、社会の重要な問題への対処について、しっかり責任を負い、他のシステムに指示を与えるようなシステムは存在しない。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,201pキーワード:「社会的合理性」

「ルーマンの最も積極的な解決策は、社会的合理性の要請である。社会的合理性とは、『社会とその外部の環境というエコロジカルな区別を社会の内部に再導入し、それを社会の主要な区別として用いる』ことである。だが、この再参入の手続きが実際にどのように実現されるのか、という問題をルーマンは何ら具体的に論じてはいない。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,226-227p

社会システム理論と創造性

大事なのは、エコロジカルな問題が「解決されるべき問題」としても取り上げられていることである。

なぜ解決されるべきかというえば、社会が機能不全に陥ることを防ぐためだろう。つまり、社会の維持が困難にならないようにするという、おおよその目的がある。極端に言えば地球温暖化や核戦争によって地球に生き物が住めない状況になれば、社会システムは消滅するほかない(宇宙に行くという方法もあるかもしれないが、置いておく)。

そのためには単なる機能分化社会にとどまる必然性はなく、より発展した社会の文化形態への移行可能性がある(それはなにか、は不明だが)。

さらに問いを変えれば、「さまざまな社会問題に対処しうる潜在能力を社会システムが増大させるには、いったいどういうメカニズムが必要なのか」となるだろう。まず前提として「機能分化」は潜在能力を増加させるメカニズムである。しかしそのメカニズムにも欠点がある。この欠点を補うことができるようなメカニズムとして修正できる方法はあるか。そうした方法を機能分析やシステム理論を通して発見する方法は可能か。そのような視点でルーマンの理論を考えていくと面白い。

このあたりの考えに通じるものとして、ボルフの説明を引用しておく。

「ルーマンによれば、現在の社会のように急速に変化する社会においては、保守的な立場と進歩的な立場とをはっきりと区別しておくことにもはや意味はない。一方で、そもそも社会が変化しやすいということは、あらゆる社会的領域を変化させてしまうほどの流動化を防ぐために、創意に富んだ工夫が求められるということである。換言すれば、構造を維持するためには、きわめて進歩的でなければならないということである。他方で、進歩的な理想が、そのときどきの社会秩序にもはや対応していない時代遅れの考えに依拠していることも少なくない。」(クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,28p)

我々は社会の維持や発展のために「創意に組んだ工夫」が求められているのであり、そのリソースは決して学者たちの生み出すものだけではない。

日常の中でサラリーマンや主婦(主夫)が考えるちょっとした思いつきもそうであるし、画家のインスピレーションや夏休みの小学生の自由研究だってそうだ。

あらゆる人々、物事、現象が共に触発しあい、ときには意図せずとも、なんらかの創意が、つまり「創造性」が創発して生じるのである。

であるとすれば、この創造性を支援することは、社会の維持のためになるのだろう。この社会を「良い社会」とするとイデオロギー的になってしまう。ただし、全体主義的に支配されることがない、自由でいられる民主主義的社会をルーマンは想定していただろう。私はベイトソン的なイデオロギーに基づいて「良い社会」を考えがちだが、すこし冷静に、俯瞰的になって考える必要があるのかもしれない。その思考の枠組みとしてシステム理論や機能分析は有用なのだろう。なぜなら、「他でありうる」と意識させ、冷静にさせる、比較を促す枠組みだからである。

※創造性については以前の記事を参照

・特に参考にしたページ

キーワード:「潜在能力」

「ルーマンは、かれの機能主義的システム理論のほうが優れていると信じていた。この理論装置が主張するのは、知識と理性を自己目的的に促進することよりも、どのように社会システムが『複雑性を把握し縮減するための潜在能力を増大させる』かを理解すべきだということである。さらに、それぞれれの社会システムは異なった仕方で複雑性を縮減するのだから、システム論的なものの見方は、単一の(大文字で表記される)理性は存在しないと本気で思っていることも含意している。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,24p「ともかく,それ自体のあり方を気にかけつつ外部環境を把握することの類似点において,現存在の「気遣い」は,システムの「セルフレファレンス」をイメージするさいの手がかりとなりうる。

そうしてみると,社会学的にプラグマティックに単純化していえば,人びとが人間関係・家族・企業・社会制度・国家などの社会的に集合的なシステムのあり方や存続を気にかけつつ,ものごとを遂行している状態こそが社会システムの「セルフレファレンス」にあたるということになる。そのなかでも,人為に左右されにくい自律的な「セルフレファレンス」のメカニズムをそなえた機能システムに,ルーマンは期待したのである。つまりは,「ユクスキュル‐ハイデガー‐ルーマン的」には,諸個人(心理システム・意識システム)は「社会システム‐内‐存在」であり,社会システムは「環境世界‐内‐存在」であるということになるであろう。」

村田裕志「解釈学的-社会システム論としてのルーマン理論 (矢澤修次郎教授退任記念号)」,220p

「コード的視点」

コード的視点とは

【視点】バイナリ・コードやプログラムによってコミュニケーションの生成が組織化されている、という視点は面白い。

単純にコードとかプログラムという響きがかっこいい。(映画の)マトリックス的だ。

・特に参考にしたページ

キーワード:「コード」

「それでは、すべての機能システムに共通するものは何であろうか。すべての機能システムに共通するのは、シンプルで強力な『コード』によってコミュニケーションの生成・連鎖が組織化されているという点である。機能分化したシステムは、その機能システムに属するコミュニケーションを区別するためのコードというものを持っている。そのシステムに属するコミュニケーションは、必ずそのコードに従ったコミュニケーションとなる。」

井庭崇、他「社会システム理論」,25P

バイナリ・コード:機能分化を担うコミュニケーションのコードのこと。

コードは必ず『A/非A』というかたちになっており、A/Bという区別にはなっていない。A/非Aということが意味しているのは、コードの一方の側であることが否定されたら、必ずもう一方の側が選ばれるということである。例えばシステムが他の外部のシステムを観察する場合も、このバイナリ・コードが用いられる。

・特に参考にしたページ

キーワード:「バイナリ・コード」

「機能分化を担うコミュニケーションのコードは、より正確には二値コード(バイナリ・コード)と呼ばれ、所有/非所有、合法/非合法、真/偽というように、相反する二つの値に振り分けられるようになっている。コードは必ず『A/非A』というかたちになっており、A/Bという区別にはなっていない。A/非Aということが意味しているのは、コードの一方の側であることが否定されたら、必ずもう一方の側が選ばれるということである。支払い/非支払いのコードで動く経済においては、『支払い』ではないのであればそれは『非支払い』を意味し、逆に『非支払い』ではないならばそれは『支払い』を意味する。」

井庭崇、他「社会システム理論」,25P

ルーマンにおけるコード・プログラムの具体例

【具体例】マスメディア・システム(機能システムのひとつ)では、情報価値がある/情報価値がないというようなバイナリ・コードでコミュニケーションの生成が組織化されている。

マスメディア・システムにおけるプログラムにはニュース、娯楽、広告などがあるという。

たとえばニュースというプログラムは多くの人が知らない新しい情報に価値があるというような基準、娯楽というプログラムは面白いと思える情報という基準、広告というプログラムにはスポンサーがより多くの人に知らしめたいと思う情報というような基準がある。プログラムとは、要するに値(情報価値がある/情報価値がない)の振り分けの基準である。

この基準に基づいて、情報価値があるかどうかが判定される。たとえば大谷翔平が今日ホームランを打ったかどうかについての速報には価値があるが、1年前に打ったかどうかという情報にはあまり価値はない。とはいえ、新たな視点から価値を見いだすことは可能かもしれない(連続記録など)。

コードという考え方は、かっこいいから好きだ。特別なことをやっている感じがする。

コードをもっている人だけに世界は別の顔を見せてくれるような、そういう特別感がある。しかしそれは日常的に行われているのだろう。例えば、ある人間の意識が、特定のコードによって組織されていると考えているとどうなるのだろうか。いわゆる心理システム、性格構造とでもいわれるような、心理学の範囲なのかもしれない。

例えば自分に利益がある/自分に利益がないというようなコードで動く人がいるとして、その人とコミュニケーションをする場合はそのようなコードを前提にするとコミュニケーションが円滑になりやすいかもしれない。

プライドを傷つける/傷つけない、面倒/面倒ではないというようなコードも面白そうだ。さらには特定の場所や文脈によってコードも変わる、という分析を加えるともっと分析が柔軟になる。

相手が愛する人と愛していない人では、使われるコードが異なるかもしれない。あるいは愛している人が近くにいた場合の、愛していない人に対して使われるコードはどうかなど、コンテクスト(枠組み、メタコミュニケーション)とセットで考えていく必要がある。

こうした分析は日常的に使うと面白い。ジンメルが自由と不自由の関係で面白い分析(両義性の分析)をしていたように、Aと非Aの差異を分析することはワクワクする。

・特に参考にしたページ

キーワード:プログラム

「ここで、A/非Aというコードの値の割り振りはどのように決まるのだろうか。つまり、経済でいうならば、何が支払いの側になり、何が非支払いの側になるのかは、どのように決まるのだろうか。社会システム理論では、その配分を決めるものを『プログラム』と呼ぶ。プログラムとは、コードの値の割り振りを可能とするために選択・使用されるものである。」

井庭崇、他「社会システム理論」,26P

キーワード:「マスメディア」システム

「コードとプログラムの関係を理解するための最もわかりやすい例は、マスメディアシステムである。マスメディアシステムは、情報/非情報というコードで動いている。わかりやすく言い換えるならば、情報価値がある/情報価値がない、あるいは、発信する意義がある/発信する意義がない、という区別によってコミュニケーションが組織化されるということである。ここで、どのような内容に情報価値があるかどうかを判断する基準がプログラムである。ルーマンによれば、マスメディアの典型的なプログラムは、『ニュース/ルポタージュ』、『娯楽』、『広告』である。ニュース/ルポタージュでは、まだ多くの人が知らない最新の情報にこそ情報価値がある。娯楽では、面白い内容こそ情報価値がある。広告では、スポンサーがより多くの人に知らしめたいと思う内容を発信することに意味がある。いずれの場合も、コードとしては、情報/非情報という区別が用いられるが、その振り分け、つまり、どのようなものに情報価値があるのかということは、プログラムに従って決定される。」

井庭崇、他「社会システム理論」,26-27P

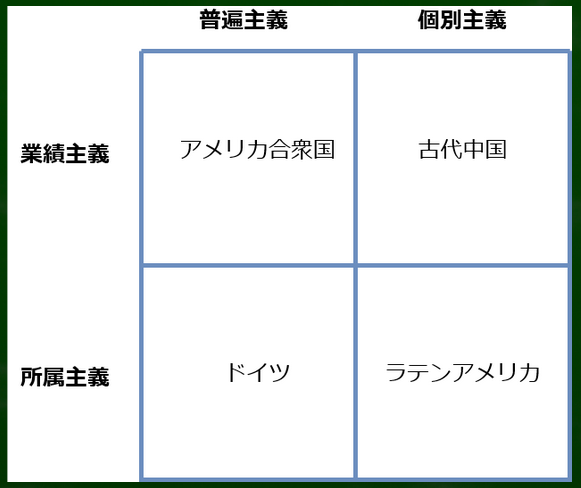

パーソンズとコード

こうして考えていくと、パーソンズのパターン変数に基づいた構造なども参考になるのかもしれない。右の図の場合は大きな社会システム(国)の構造ということになるのだろう。

パターン変数:ジレンマに直面した行為者の行為選択を五つの二項対立軸で記述したもの。

※パターン変数については以前の社会学基礎動画を参照。

【基礎社会学第二十三回】タルコット・パーソンズの「パターン変数」とはなにか

ルーマンにおけるコード・プログラム一覧

ルーマンの主要なコードとプログラムの図はこちら。個人的には芸術システムに関心がある。なぜなら、アレグザンダーが美についてのコードを考えていたからである(なぜ人はあるものを美しいと考えるのか、というその区別とはなにかという認識論に繋がる。詳細は創造美学第一回の動画を参照)。

ルーマンの主要なコードとプログラムの図はこちら。個人的には芸術システムに関心がある。なぜなら、アレグザンダーが美についてのコードを考えていたからである(なぜ人はあるものを美しいと考えるのか、というその区別とはなにかという認識論に繋がる。詳細は創造美学第一回の動画を参照)。

https://souzoudiary.com/aesthetics-christopheralexander-1-1/(創造美学第一回の記事)

「ゲーム的視点」

ゲーム的視点とは

【視点】「プラットフォームがあってプレイがある」という視点は面白い

宮台真司さんはルーマンの考え方を「ゲーム盤とプレイ」という考え方で説明している。ゲーム盤は「プラットフォーム」とも言い換えられている。

従来の考えでは「適正な契約」の場合、「主体としての意思に基づく行為がある」と考えるという。しかし、それよりも前に、「何をもって適正とみなすのか、何をもって合意とみなすのか」といったような「前提」が先行するはずであるという。

宮台さんによればこうした前提はデュルケームの言葉でいうと「契約の前契約的前提」らしい。

つまり、プレイの前にゲーム盤が必ず先行するのである。宮台さんの説明によれば、この枠組みの中で「個人の主体的意思なるものは偶発的な環境要因として以上の意味をもたない」という。

プレイヤーがどうこうというよりも、ゲーム盤のほうが大事というわけだろう。このあたりは人間を社会システムの環境、外部として考えるルーマンの理論の理解の助けになる。たとえばSwitchのゲームをプレイするような状況を考える際に、人間がどのような感情をもってプレイするかはゲーム盤にあまり影響を及ぼさないだろう。急にゲームの設定が変わったりしない。

・特に参考にしたページ

キーワード:「ゲーム」

「【宮台】たとえば『合意をしましょう』とか『適正な契約をしましょう』という具合に、主体としての意思に基づく行為があると考えるのが普通ですが、ルーマン的な発想に従えば、それに先立って、『何をもって合意と見なすか』『何を以って適正とみなすか』についての前提が先行するはずです。デュルケムの『社会分業論』ならば『契約の前契約的前提』と呼ぶところです。ゲームには必ずゲーム盤すなわちプラットフォームがあってプレイがある。そこには個人の主体的意思なるものは偶発的な環境要因として以上の意味を持たないのです。」

井庭崇、他「社会システム理論」,52P

「書かれざる囲い」とは

さらにルーマンは「プラットフォームの全てを目に見える形にできない」と考えた。なぜなら、無限退行に陥るからである。マンハイムで言えばプラットフォームはイデオロギーに近いのだろうか。

合意に先立って合意についてのルールへの合意が、さらにその合意についてのルールへの合意が・・・というように終わりがないという。それゆえに、なんらかの合意は「行為が常に既に前提とするものでしかない」とルーマンは考えていくという。

また、こうしたルールへの合意は「書かれざる囲い」によって支えられていると宮台さんはいう。

この「書かれざる囲い」は誰かによって意図して作られたり変えたりすることもできず、また行為の集合的効果として出来上がるものでもないという。端的に、行為が常に前提とするものでしかないという。このあたりは正直理解しにくい。

・特に参考にしたページ

キーワード「書かれざる囲い」

「【宮台】ところで、われわれはプラットフォームのすべてをオバート(目に見える形)にできるでしょうか。できないというのがルーマンの答えです。たとえば合意に先立って、合意についてのルールへの合意が必要ですが、それじゃ終わらない。さらに合意についてのルールへの合意に先立って、合意についてのルールへの合意についてのルールも必要です。無限退行するので、合意はスペンサー=ブラウン的に言えば『書かれざる囲い』によって支えられることになります。『書かれざる囲い』は誰かによって意図して作られたり変えられたりできません。行為が常にすでに前提とするものでしかないのです。」

井庭崇、他「社会システム理論」,52P

「社会的なもの」とデュルケーム

村田さんの言葉を使えば、「書かれざる囲い」は「社会的なもの」に近い。「人びとが直接にはあずかりえぬ(得体の知れない)崇高ななにものか」だとデュルケームは考えていたという。それゆえ、ルーマンはデュルケーム系列の人であり、宮台さん的に言えば(マートンのようなアメリカ系のサイエンスではなく)ヨーロッパ系のヴィッセンシャフトリッヒなものの系列なのだろう。

「個々の集団や組織や国家をこえた全体的‐集合的な“社会なるもの”が個々の人間には“あずかりえぬところで”機能分化や連帯や道徳的生き方の諸可能性の基盤を創出している」という村田さんの説明は、ちょうど宮台さんの説明と重なってくる。

ただし「全体的‐集合的」という箇所が宮台さんとは違う。「行為の集合的効果」ではないと宮台さんはいうが、それは「単なる行為の集積」を「行為の積分ではない」と考えられている。

「社会的なるものやゲーム盤は行為に還元できない創発的な事態である」と言い換えていいか、すこし迷ってしまう。行為を足したり、かけたりして組み合わせて説明できるようななにかではなく、もっとそれ以上の何か複雑な、得体のしれない事態であるというニュアンスだろうか。大澤真幸さんの言葉で言えば「天使のみが知ることのできるような事態」なのかもしれない。

いずれにせよ我々はなぜ、どのようにして基盤が出来上がったのかを説明し切ることは難しい。既に出来上がった基盤を、経験的に、しかも断片的に推測していくしかないのだろう。生成論的な説明にせよ経験論的な説明にせよ、ヒューリスティックな、近似モデルに近いのだろう。その点で言えばパーソンズとも重なってくる(論理整合性という意味あいでは異なるのかもしれないが)。

いずれにせよ、個人の行為や意思に社会的なるものを還元できるとはルーマンは考えておらず、それ以上の、人間が直接把握できないような何か超越的なものである、と考えていることはイメージできる。

村田さんの説明では、ルーマンは全体社会を「それ自体はけっしてその“姿”を見ることも把握(描写)することもできない種類の集合的存在」であると考えていたそうだ。我々が経験的に、機能分化している法システムや教育システムなどを通して、その輪郭をかろうじて知ることができるだけであり、それらすべての関係を一挙に整合的に理解できるとは考えていない。それこそ、ある程度の近似として、直感的な像として、演繹的でも帰納的でもなくヒューリスティックに把握できるかもしれない、と考えているのだろう。

こうした考え方はフッサールと重なるものがある。以前の動画(哲学応用動画)ではフッサールも問い詰めて問い詰めて、純粋意識などは与件(すでにつねに与えられたもの)とするしかないと考えていくことを学んだ。ある意味では、フッサールはヒューリスティックさに最後まで耐えられず、最後の最後に観念したというようなイメージが私にはある。

システムと要素は根源的にはどちらが先なのかも無限退行に似ていて、実証的に証明することはむずかしい。宇宙の起源を知るようなイメージが私にはある。まさに「私たちはどこから来て、どこへ行くのか」という問いとも重なってくる。

だからこそ、とりあえずシステムが先にあると生成論においてルーマンは(ある意味では超越的に)仮定して進めていくのだろう。わからないのだから、そう仮定してすすめるほかないのだろう。我々はどこから来たのかわからないが、しかし今ここにいるのであり、どこかへ行くしかない。

佐藤俊樹さんの場合はそうした全体社会システムなどのでかい話よりも、経験的に確認できるシステムに、例えば組織や制度などに絞ったほうが有益なのではないか、という中範囲の理論として社会システム理論を捉え直す議論があった。どちらの立場をとるにせよ、やはり両者を理解した上で限界を把握する必要があるのだろう。

・特に参考にしたページ

キーワード:「社会的なもの」、「デュルケーム」

「デュルケームが指摘し力説した「機能」とは,わけても「集合体の連帯創出のはたらき」である。ただし,このばあいの連帯の創出とは,一般に容易に思い起こされる類の,たとえば「職場のまとまりのための忘年会」「親族間の連帯強化のための縁組」「企業間の結束のための株持合い」といったことがらとは異質である。「職場のまとまりのための忘年会」などは,あきらかに特定の誰かもしくはある一群の人びとの意図や目的や利害に関連した(個人主義的・功利主義的な)個別の戦略や効果であり,一般の「機能分析」が扱う世俗的な「機能」にすぎない。デュルケームの主張するところは,社会学の初心者が容易に理解しうるほどには安易なものではない。たんなる「機能分析の機能」のような個々のありふれた「機能」ならば,そこには,誰かにとっての(明示的・自覚的あるいは潜在的な)個別の意図や目的や利害が指示されているとみられるが,それに対して,「集合的存在の機能」は集合的存在の現われや属性であり,そこに指し示される対象は集合的存在それ自体にほかならない,という発想なのである。いいかえれば,機能ということがらの背後に「人びとが直接にはあずかりえぬ(得体の知れない)崇高ななにものか」が存在しており,その現われが個々人の意識や行動に対する拘束として作用するのであり,さらには,そうした集合的な存在のもとで諸個人の人格さえ形成されているということになる。つまり,そうした存在は人びとから超越しており,少なくとも,人びとが構想したり設計したり操作したりしうる対象ではありえない。」

村田裕志「社会学的機能主義系 「社会システム論」 の視角 (I)」,115p「以上のような主張が,もしも,個々の人びとがそれぞれに集団や組織や国家の内にあって分担する各役割を首尾よく遂行することにより,各集合体の連帯が強まり,全体としてより効率的なパフォーマンスをアウトプットしうるという話であったとしたら,はるかにわかりやすく思えることであろう。というのは,そのばあいの集団や組織や国家は,人びとが(ある程度は)意図的に設定・制御しうる人工的なシステムとみなされているからである。そうした発想は,むしろ,マートン的・ホーマンズ的な社会観,あるいは経営学的な組織観に類似している。ところが,デュルケームの教示するのは,そのことではなく,個々の集団や組織や国家をこえた全体的‐集合的な“社会なるもの”が,個々の人間には“あずかりえぬところで”機能分化や連帯や道徳的生き方の諸可能性の基盤を創出しているという,はるかに奥の深い論理なのである。」

村田裕志「社会学的機能主義系 「社会システム論」 の視角 (I)」,122p

「他方,ルーマンにあっては,はるかにニヒル(神の不在)な社会観が表明されている。すなわち,全体社会それ自体はけっしてその“姿”を見ることも把握(描写)することもできない種類の集合的存在であり,しかし,そこから機能分化している貨幣経済や司法や教育制度や科学研究などの諸機能システムは,個々に輪郭を有し,それなりに“姿”や“顔”(システム自体の単純化描写)をもった(描写しうる)存在として立ち現れている。しかるに,それらの各機能システムはモナド的に自律しており,けっして統一された全体として統合されることはないがゆえに,現代社会の統合的全体の相貌は,けっして把握されることはない。社会全体をつかもう(観察しよう)とすれば,可能なことは,それら諸機能システムの重なり(カップリング)や束として近似的にその全体像を推定することのみである。」

村田裕志「社会学的機能主義系 「社会システム論」 の視角 (I)」,124-125p

「独創的視点」

独創的視点とは

【視点】世界は既に圧倒的に限定されたものとして体験されるのであり、我々はそれらを経由してのみ、創造を行うことができるという視点は面白い。

複雑的視点の項目で、複雑性という概念を学んだ。ここでは単純に、「なんでもあり状態(未規定性)」と極端に表現しておこう。

宇宙人からすればオニギリが何を意味するのか、「なんでもあり」であり、それは武器かもしれないし生命かもしれないし、なにかよくわからない。

人類は、初めて星空を見上げたときから、農耕の技術、蒸気機関、電気、そしてインターネットに至るまで、未知の世界を解明し、より理解しやすい世界へと変えてきた。今ではAI技術がさらにその理解を加速させている。

その歴史を通じて蓄積された知恵が、現代の私たちの生活を支えている。そうして「わけのわからない世界」を「わけのわかる世界」へと少しずつ変えていったわけである。我々はそうした知識のおかげで、複雑性を縮減できている。

たとえば我々は火の使い方を1から学び、発明する必要はない。すでに知識が蓄積されているからである。つまり、世界は既に圧倒的に限定されたものとして体験される。絵の描き方や社会学の学び方も、我々は先人の圧倒的な蓄積によって可能になっている。

もちろんウェーバーが脱魔術化で述べたように、我々はその知識の多くを「その気になれば知ることができる」というような態度で暮らしている。電車がなぜ動くか、インターネットがなぜ動くか、私たちの多くはその仕組みをよく知らない。その意味では昔の人達のほうが身の回りのことについてはよく知っていた、ともいえるかもしれない。

オリジナリティは自分だけでは生み出せない

村中知子さんは「われわれのオリジナリティは、それに先行する多くの体験を経由することによって、しかも経由しないでは生み出されえない」と解説している。

世界は自らが切り開く、つまり行為によって意味づけする前に、他者が多くを意味づけしているのである。要するに、与えるよりも与えられるものが多いのである。この世界は常に既に「贈与」されているものである。この意味づけ的側面については、ウェーバーの「世界に起こる出来事が、いかに完全に研究され尽くしても、そこからその出来事の意味を読み取ることはできず、かえって、われわれ自身が意味そのものを創造することができなければならない」という主張と重なってくる。

ルーマンの言葉で言えば「意味構成は基本的には体験を経て進展する」ということになる。

ボルフのわかりやすい喩えでいうなら、「行為」は誰かを殴ることであり、「体験」は殴られることである。ある芸術作品を見て「ハンマーで殴られたような衝撃だった!」などという感想をきいたことがあるが、「他者の行為」が自分にとって「体験」として与えられると考えればなかなかわかりやすい。赤ちゃんは周囲の人を真似ることから世界を知ると聞いたことがある。

たとえば漫画家は、従来の漫画を読まなければ漫画を描くことはできないだろう。

法律や貨幣がそうした創作行為に関わってくると、「他者の成果を参考にする」というあたりまえの姿勢が歪んでしまう。このあたりは創造発見学第二回の動画で検討したので省略する。しかし、物事には両面があり、Aゆえに後退するが、Aゆえに前進もするという複雑な現象であるということはいつでも抑えておく必要がある。

・特に参考にしたページ

キーワード「オリジナリティ」

「しかも、ある個人から見れば、そのつどごくわずかな選択のはたらきのみが行為として帰属されるにすぎず、世界は圧倒的に限定されたものとして体験される。この点から、ルーマンは意味構成のさいの行為に対する体験の優位性を主張する。『縮減の負担はしたがって重点的に、けっして不変的にというわけではないけれども、体験におかれる。それとともに意味構成もまた基本的には体験を経て進展するのでなければならないということである。』われわれは、世界の多くのものを自分の行為による独創であると強弁するわけにはいかない。逆にわれわれのオリジナリティは、それに先行する多くの体験を経由することによって、しかも経由しないでは生み出されえないとも言えよう。オリジナリティであるかどうかも、先立つものとの比較に依存しており、そのものとしての孤立性からは導き出されえないからである。」

村中知子『ルーマン理論の可能性』,24p

個性と複雑性

複雑性の縮減には、「特定の観点、あれではなくこれを選ぶのだという選択の基準となる図式」が想定されるという。

これを「個性」と呼ぶこともできる。意味づけをふくむ広義の複合性の縮減が、意味の価値づけ、ないしは意味の序列づけを前提にしている。つまり、ある選択肢群が、他の選択肢群よりも選ばれる可能性、蓋然性が高い、という序列があるということである。これを心理学で言うと性格、社会学で言えば構造(予期構造)というのだろう。いずれにせよ、意味が関係しているシステムはルーマンによると心理システムと社会システムの2つだけであ

たとえばある絵を見て、美しいと思う人もいれば醜いと思う人もいる。あるいは面白いと思う人もいれば退屈だと思う人もいる。端的に言えば異なる意味づけ・解釈をするのであり、その解釈枠組みが人によって違う。この枠組みが個性だと考えればわかりやすい。

もちろんバラバラでなんでもありではなく、共通の性質というものを探求できるのでは、と考えるとアレグザンダーの美学ヘと向かうことになる。

・特に参考にしたページ

キーワード:「個性」

「ところで、意味づけをふくむ広義の複合性の縮減が、意味の価値づけ、ないしは意味の序列づけを前提にしているのは当然である。つまり、ある人間はその人間の特定の観点にもとづいて複合性の縮減をおこなう。また、そうした特定の観点がなければ、そもそも複合性の縮減は生じえない。したがって、複合性の縮減には、特定の観点、あれではなくこれを選ぶのだという選択の基準となる図式が 不可避的に含意されている。これは、当然のことながら人間が異なれば、異なることを避けえない。一部重なるとか、ことがらによっては一致することもありうるが、それぞれの人が依拠する図式には基本的に差異がある。そうでなければ、別の人間を認識し、その人間について語ることすら不可能となるだろう。おのおのの人間は、その人特有の観点にしたがって、コミュニケーションし、行為し、体験する。これが従来主観性とか(個性)とと言われてきたものの中身をなしていると考えられる。」

村中知子『ルーマン理論の可能性』,27p

ルーマンの高進関係とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

高進関係:ルーマンによると、社会の分化が進めば進むほど、個性の余地が増大すること。

機能分化社会においては、前近代社会のような「包摂」がないという。例えば生まれもって貴族は貴族であり、アイデンティティをもっていた。日本でも武士や農民としてのアイデンティティが個性であったといえるだろう。武士ならこういう行動をするだろう、農民ならこういう行動をするだろうと予想しやすい。現代社会では街を歩いている人が何を考えているか、予想することが難しい。それは個性が増大したからだ、ともいえるかもしれない。

前近代的な個性は現代的な個性と比べると大雑把すぎるかもしれない。つまり、個性の余地が小さすぎると言えるかもしれない。

しかし、個性を自分でひねり出す必要性が低いという意味合いは包摂の度合いと重なっているのである。我々は個性をひねり出さざるをえない状況なのであり、自由気ままに、必ずしも楽しみとして個性をひねり出しているわけではない。ある意味では実存の、自分という存在の価値に関する、切実な問題である。

前近代的な社会では、経済の文脈でも社会の文脈でも、第一にその人の地位や宗教などが重要だったのかもしれない。そうした大きな要素があらゆるものを包摂し、行動の安定性を与えていたのかもしれない。

特に環節的分化では「民族」という大きなシステム一つだけに個人が、人格が包摂されていたのである。極端に言えば〇〇民族であるということだけが誇りであり、他との違いということであり、〇〇民族内の差異はあまり重要ではない。

その意味で多様性は乏しかったが、それはそれで安定していた。

しかしその安定が維持できないほど、人々は増え、交流も増えていき、もはやきちんと機能的に分化しなければ維持できないような事態になっていったのだろう。その意味で、認識論的変化は社会的変化とセットで生じるのであり、表裏一体なのだと考えることができる。だからこそ、ルーマンは認識論的変化にも敏感なのである。

機能的な分化が進んだ社会では、特定の生まれや地位、特定のシステムのみに基づいて個性を確立することが難しいという。

ボルフの説明では「包摂はある文脈から別の文脈へとつねに変化するのだから、誰も自分の個性を包摂にもとづいて確立することはできない」とある。一つではなく多くのシステムに、それも流動的に、その時々において断続的に包摂されるのである。

・特に参考にしたページ

キーワード:「高進関係」

「機能的分化は、個人が自分の個性を彫琢するための余地を拡大する。ルーマンはデュルケムに言及しながら、これを『高進関係』と記述する。社会の分化の進展は、個性の後退をもたらしはしない。その反対である。社会の分化が進めば進むほど、個性の余地は増大するのである。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,112pキーワード:「包摂」

「ルーマンによると、こうした事態は、社会の分化の第一義的様式として機能的分化が優勢になると、根本的に変化する。まず第一に、いかなる機能システムも一人の個人を完全に包括することはありえない。たとえば、科学者だけの人とか、芸術家だけの人とかはいない。誰もが、つねにさまざまな機能システムへの包摂の間で揺れ動く(バーでビール一杯のお金を払うときは経済システムに、神に祈るときは宗教システムに、政治的戦略について論争するときは政治システムに等々、包摂される。)このことはまた、包摂はある文脈から別の文脈へとつねに変化するのだから、誰も自分の個性を包摂にもとづいて確立することはできないということを意味する。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,111p

ディドロ的な個性

私がここで思い出すのはミンコフスキーのディドロ解釈である。

「はじめからディドロは、一個の存在としてより、さまざまな存在として現れる。『叫び、歌い、まるで気ちがいのようにあばれ回りながら』、ラモーの甥は『数十の多様な役割を演じ分ける』。同様にディドロは自分自身についてこう言っている。『わたしは、この上なく細切りにされ、この上なく粗忽な、この上なく忘れさられた人生を生きている……』また、ほかのところでは、『私は一日のうちにさまざまの、百もの顔つきをした。』こうした多様さは、『驚くべき素速さをもった身の動き』があってはじめて可能なことである。……これは、自我がたえず変身して、かわるがわるこの自我を合成してはこれをその外に放り出すもろもろの要素の集列と化するところを意味する。『われわれは、われわれだ、つねにわれわれだ、が一分たりとも同じものではない』。増殖し、現在に襲いかかり、未来を包みこみ、精神的、肉体的歓びを、現実と空想とをたらふく食らい、金銭や賛辞や絵画や彫像や接吻をごちゃまぜに積み上げる、拡張的幸福がある。」

真木悠介さんの言葉では、このような事態は「一人の人間に数十の多様な役割の演技を求め、一日に百もの顔つきを引き出す近代の市民社会への要求へのみごとな適応である」という。

重要なのはちょうどディドロの時代は18世紀であり、機能分化が進展していく時代でもあったということである。

社会システム、経済システム、宗教システム、芸術システム、愛のシステムなどさまざまな文脈で、次々と異なる自我、人格、役割などが生じる。

ひとつのシステムで包摂されることは難しくなっていく。それゆえに、不安な影がいつも人々につきまとっている。だからこそ「ニヒリズム」も増大していくのだろう。ちなみにルーマンの文脈において人格は特定の人間を指し、役割は多くの異なる人間によって実行されうる一般的な予期の層を記述するものだという。

民族に頼り、神に頼り、自然にたより、感覚に頼り、想い出に頼る。「自我を支える大きな船」が現代ではない。例えるなら代わる代わる船が用意されているようなイメージであり、もうこの船にのっていれば安心ということがなく、常に溺れる心配をしているようなものである。ただし、その船は以前よりも材質的には強固であるのかもしれない。もっと比喩的に言えば、異なる船長の機嫌を船ごとに伺いつづけるようなものだろう。

そのような船の多様性の中ではより特殊な個性が生じるということも容易にイメージできる。

機能分化社会は専門化が進み、複雑性の縮減がより可能になっていくというプラス、そして従来のいわゆる伝統的なものからの拘束から解放されるというプラスもある。

ジンメルが貨幣によって人間に物理的・精神的な自由がもたらされたこと分析していたこともそのひとつのプラスだろう。貨幣的な価値基準にさらされることはプラスもマイナスももたらす。いったいどのような視点から、社会にとってそのどちらが高いかという計算が可能になるのだろうか。もし計算ができないにしても、プラスマイナスを羅列して比較し、貨幣という事象を理解することはできるはずである。

物質的水準の豊かさや多様性や安全性、あるいは従来の性差別や奴隷制からの解放などさまざまなプラスを機能分化社会はもたらしている。

そうしたプラスを全て0に戻し、従来の社会に戻ることをもはや選択することは難しい。かといって、そうしたものを保持したまま、他のマイナスを消すことも難しい。

※ミンコフスキーの箇所は真木悠介さんの『時間の比較社会学』より引用

※ジンメルの自由や貨幣については、以前の記事を参照

【基礎社会学第十一回】ゲオルク・ジンメルの『貨幣の哲学』を学ぶ (前編)

近代批判をするだけなら簡単

近代化のネガティブ面を恣意的に、都合よく批判するだけなら正直な話、簡単である。

問題はポジティブ面とネガティブ面を繊細に、そして体系的に洗い出し、機能分析的に他でありうる可能性を見出して理解を促進し、さらに両者を比較し、改善策を思考するということの困難さだろう。だからこそ真木悠介さんは知の革命ではなく生の革命が必要とされると主張したのだと思う。ベイトソンも安直に政治的なものに頼るのではなく、芸術的なもの(美)に頼ったことを思い出してしまう。ただ単に何かを変えたり壊したりしたところで世界は容易に改善しないほど複雑になっている。

私は個人的にベイトソンやアレグザンダーの指示する美はルソーの「幸せの感覚」と共通する、あるいはより上位の「何か」だと考えている。

その「何か」はよくわからないのだが、その「何か」をガイドラインとして日々の行為や社会を考えられたらいいのに、と思う。端的に言えば何かとは「調和(平衡)」のことだと思っているのだが、それだと言葉が足りない。

もちろんそれが具体的すぎる理想やイデオロギーに落とし込められてしまうと危険かもしれないことは抑えておく必要がある。地を這う虫から空を飛ぶ大鷲、空想上の怪物にまで、それらのより上位の、共通する「クラス」として美的な何かがありうるのか。ルーマン的に言えばこれでは以前の啓蒙的な視点、あらゆるものに共通する大文字の理性がありうるのかという視点に逆戻りしてしまっていることになるのか。

この話は創造美学と創造認識学で扱っているので省略する。個人的に重要なのは、こうしたより抽象的で俯瞰的な視点はシステム理論を通して得られる、あるいは精錬できる希望があるのかという点である。おそらく厳密にはないが、しかし近似的にはそういう視点をとりうるのか、という話になってしまうのだろう。

「折衷的視点」

【視点】さまざまな分野を取り入れて、自分の建築物にブロックとして組み込んでいく視点は面白い。

ボルフはルーマンの理論活動の特徴を「折衷主義」にあると述べている。折衷とは一般に、いろいろな物からいいところをとり、一つにあわせることを意味する。

ルーマンは既存の社会学だけではなく、哲学やサイバネティックス、生物学などさまざまな分野からブロックとして自分の理論に組み込んでいる。たとえば哲学ではフッサールの現象学、生物学ではマトゥラーナのオートポイエーシスなどである。

ボルフいわく、「理論の基礎であるシステムと環境の区別だけが不可侵で、それ以外のすべての部品については、改良や修正は自由である」という。そして、ルーマンのシステム理論を絶対化するのではなく、修正可能、発展可能なものとして理論を展開し続けるべきだという。

折衷的視点は、宮台さんのいうところの串に団子を通す作業と似ている。

ルーマンの社会システム理論だけに習熟しても、串をもっているだけである。肝心の団子がなければどうしようもない。また、学問だけに習熟するのではなく、さまざまな体験を通して他者の気持ちを理解するという実践も、そして経験的な調査も重要になるのだろう。さまざまなリソースを獲得して、閃く用意を、態度を、構えをつねにとっておく。そして閃いたときに、うまく串をさすことができるようにシステム理論を習熟しておく。そういうイメージだろう。

・特に参考にしたページ

キーワード:「折衷主義」

「ルーマンの理論活動の特徴は、その並外れた折衷主義である。すなわち、社会学、哲学、サイバネティックス、生物学等々、さまざまな分野から、ルーマンが自分自身の試みに役立つと思うかぎりで、さまざまなアイディアや建築ブロックとしての概念を借用し、それを自己の理論という建築物に組み込んだ。ルーマンにとっては、彼の理論の基礎であるシステムと環境の区別だけが不可侵で、それ以外のすべての部品については、改良や修正は自由である……。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,298p

「すなわち、ルーマンは社会学のグランド・セオリーを展開したが、彼の理論化に対する態度が示唆しているのは、システム理論によって理論活動を行うということは、誰もが自由に彼が展開した理論に新たな理論的知見を統合して、それをいっそう発展させつづけるように誘うことを意味するということである。したがって、ルーマンのシステム理論を、残された状態のままに保つべき不変の、ミイラ化した代物のように扱うのはやめよう。社会学的想像力を強化するために、さまざまな知見を摂取しながら理論をいっそう精緻に展開しつづけること、これこそがルーマン自身の精神にかなうことであろう。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,299p

「規範的視点」

規範的視点とは

【視点】善いとか悪いといったような規範的な視点をもつことはどのように機能するのか、と考えると面白い

正直な話、面白いと言うより規範について考えさせられた、といったところだろうか。

ルーマンに規範的な志向はあるか

- ボルフによると、ルーマンは「より良き社会のために社会の変革を目指すような批判的・規範的プログラム」を好んでいない。たとえばマルクス主義のようなもの(資本主義より共産主義が望ましいという規範)がわかりやすいプログラムだろう。あるいはハーバーマスの批判や討論によってより良い社会を目指す姿勢もそうかもしれない(現代社会は〇〇であり、〇〇の点が批判されるべき、であり〇〇によって改善していくべきである)。

- ルーマンは「社会の有り様を記録し理解しようとはする」が、「社会を改善できるとは主張しない冷めた態度をとる」ことがつねだという。

- ただし、ルーマンにも規範的な議論が少なくとも2つ見られるという

【1】現代社会における「機能的分化」を規範的に擁護し、全体主義に対する防波堤とみなしていたという。

端的に言えば全体主義は悪いものであり、機能的分化はそれを防ぐという意味で良いものだという話だろう。

また、ルーマンはナチスの全体主義を身を持って経験しているという点もポイントだろう。

もちろん、機能的分化がいかなる点でも良いわけではないことをルーマンは自覚していた。たとえばエコロジカルな問題に対応することができない、という点はマイナスの面だろう。

【2】包摂/排除の差異が社会の新たな主要な差異になっていくかもしれないことを憂慮した。

なぜ憂慮したかと言うと、包摂/排除の差異が「機能分化」が機能していないような社会状態をもたらしかねないからである。全体主義体制が後退だとすれば、包摂/排除の差異が主要な差異になる事態はそれよりさらに、原始状態(自然状態)に近い状態である。つまり、ルーマンは「悪い状態」であり、改善すべき状態であると判断してた。ではその包摂/排除の差異とはいったいなにか。

・特に参考にしたページ

キーワード:「冷たさ」

「ルーマンの他の著作にくらべて、包摂と排除に関する議論は、その断固たる――そして、政治的に積極的に関与しているかのような――論調ゆえに際立っている。より良き社会のために社会の変革を目指す明白に批判的・規範的プログラムを好む研究者とは対照的に、ルーマンは、社会の有り様を記録し理解しようとはするが、社会を改善できるとは主張しない冷めた態度をとることがつねである。

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,235pキーワード:「暖かさ」

「一つは、先に指摘したように、現代社会の機能的分化を熱心に擁護したことである。ルーマンはこの分化を全体主義に対する防波堤とみなしていたのであり、ハーバーマスと同じように全体主義は是が非でも回避しなければならないと思っていた。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,31-32p

「比較的暖かな心と積極的関与を感じさせるアプローチのもう一つの例は、一九九〇年代に入ってから展開された包摂と排除の議論である。この議論においてルーマンは、ブラジルの貧民街に関する個人的攻撃を踏まえて、《包摂/排除》が、将来、社会の新たな主要な差異になっていくかもしれないという懸念を表明した。この懸念が本気ある証拠に、ルーマンはこの問題への対処の仕方として考えられる方策をいくつか挙げているほどである。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,32p

ルーマンにおける「包摂/排除」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

包摂:人間がコミュニケーションにおいて指し示されること、つまり話題になること。

排除:人間がコミュニケーションにおいて指し示されないこと。

【具体例】ある人が消費者として扱われれば、その人は経済システムに包摂されている。消費者として扱われなければ、排除されている。

【ポイント】機能分化的社会において、ある機能システムからの排除は他の機能システムへの排除へと連鎖する。

たとえば経済システムから排除されれば、教育システム、政治システムなどからの排除へとつながっていく。お金がなければ家をもてず、家をもてなければ政治に参加できず、恋人からも見捨てられるかもしれない。一方で、ある機能システムに包摂されているからといって、他の機能システムに包摂される保証はない(包摂が脱中心化的に組織される)。

ルーマンは南米の諸都市の貧民街を訪れ、観察を行ったという。そこで見られたのは「自己認識においても他者認識においてもたんなる肉体に貶められ、ただ今日一日を何とか生き延びようとするだけの存在」であったという。

我々が思い描くような法システムや経済システム、愛や道徳が通用しないような、二重の偶発性に対処するための象徴的に一般化されたメディアが存在しない世界であったという。こうした現象をルーマンは憂慮したのである。機能システムから一旦排除されると、徹底的に他のシステムからも排除されかねず、こうした「野蛮を超えて」と表現されるような事態に陥ることがありうる。

支払い/非支払い、合法/不法、真/偽、美/醜などといったコードが通用しない世界であるとも言い換えることができるのかもしれない。

そうしたコードが通用する人たちは各機能システムに「包摂」されている。一方で貧民街のように徹底的に「排除」されている人たちがいる。ルーマンいわく、こうした事態は先進国から後進国への「搾取」や「抑圧」といった事態よりもはるかに深刻な排除パターンであるという。こうした意味での包摂/排除は当時の主要な社会的分化の様式となっているとルーマンは見なしていないが、しかし憂慮していたというわけである。なぜなら、包摂/排除が優勢になっていく可能性をそこにみたからであろう。

機能文化的社会では包摂は「弱い統合」であり、排除は「強い統合」であるというのは面白い。

人々に一体感を強く与えるような意味でのアイデンティティ、安心感、個性を与える能力に欠けていて、我々は弱く包摂されるだけである。一方で、そうしたものから排除されれば徹底的に「動物」に貶められてしまい、強く排除されるような世界である。

・特に参考にしたページ

キーワード:「包摂」、「排除」

「要点をもう一度確認しておけば、包摂とは『人間がコミュニケーションにおいて指し示されること、つまり話題になること』を意味する。その反対の事態をルーマンは排除と言っている。たとえば、ある人が消費者として扱われれば、彼または彼女は経済システムに包摂されている。経済のコミュニケーションがその人をまったく問題にしなければ、彼または彼女は経済システムから排除されている。ルーマンは、近代社会では包摂と排除は機能システムによって組織されていると主張する。さまざまな機能システムが、人びとがいつ、どのように、コミュニケーションにおいて関連する人格として扱われるかを決定するのである。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,230-231p

「一つの成功(包摂)が必ずしもつぎの成功をもたらすわけではないのに対して、一つの不運(排除)は連鎖的に他の不運をもたらすということである。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,233pキーワード:「統合」

「古代ギリシア人はヘレネスと野蛮人を区別した(実質的に包摂と排除の区別と似ている)が、ルーマンの分析が示唆するように、今日の排除の地帯は、『出口あるいは脱出方法がない空間』を指し示しているという意味で野蛮を超えているように思われる。この区別の代わりに、ルーマンとバウマンは、近代社会は包摂される人々とそうでない人々、したがって社会的秩序零度の知覚と粗野な肉体の戦術に引き寄せられる人々にますます分裂しつつあるという主張を共有している。ルーマンの包摂と排除に関する議論は、重大な二つの疑問を呼び起こす。第一に、そもそもこれは正しい診断なのだろうか。第二に、この問題に私たちは何をすればよいのだろうか。まず最初の問題に関して言えば、包摂の側での弱い統合と排除の側での強い統合というルーマンの判断が、多くの議論を呼び起こしたことは指摘しておくべきだろう。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,239p

近代に自我の不安定さについて

私の雑駁な感想は以下の2つの要素である。包摂/排除の議論を断片的にしか見ていないため、さっと触れるだけに留める。

第一に、前近代社会はさまざまな問題を孕みながらも、それなりに個人を強く包摂していたという点である。

R・D・レインの表現を使えば「自分が一貫しておりまとまった存在だという、あの圧倒的に強い感覚」をもっていたのかもしれない。

それだけなら前近代に戻ればいいではないか、となるかもしれない。しかし、現代社会では機能分化が必要不可欠であり、少なくともそれと機能等価的なメカニズムが必要だろう。

第二に、近代において「自我の不安定さ」と「個性の増大」は重なり合っているという点である。

問題は、個性の増大が自我の安定さに寄与するのかどうかである。たしかに個性が一つのシステムで包摂されなくなるゆえに、今まで以上のより濃い個性を社会は人々に要求する。しかしそうした濃い個性は綱渡りによってえられるようなもので、常に揺らいでいて、安定はしていない。濃い個性もファッションのように広がれば、非個性的になるように、安定した足場はない。つねに変化を要求される。そうした中で、一切の変化を拒むという選択もありうるが、そうした人は経済や芸術、そして日常の恋愛においてすら不利になる。

レインは「彼は実在的であろうとするための、自己や他者を生き生きと保つための、自分のアイデンティティを維持するための手段を工夫することに熱中し、彼がしばしばそういうように、自己を失うことから自分自身を守るための努力に没頭しなければならない」という症例をあげている。

個性の増大は自我を保つための工夫なのであり、自我が失われつつあるという危機が先にある。また、そうした工夫を失敗させるようなコンテクストに人が置かれているとすれば、個性を強制されつつ否定されるようなパラドクスが生じることになる。日本でも、個性的になれと言う割には出る杭は打たれる場合が多い。

プーレによるカルヴァンの地獄の表現も、「機能的分化による、それぞれの機能システムの文脈における包摂の継起からの不安」と少し似ているかもしれない。

「不安にさいなまれ、一本の糸にぶらさがったおのれの実在をながめる苦しみを背負わされ、おのれの住んでいる土地が、『ひっきりなしに足場がひっくりかえるかと思われるほど深い地獄の上に』あるのを見ながら、失墜の存在は、瞬間から瞬間へ、奇蹟によってしか生きていないという心地になる。彼に与えられている各瞬間は、不可避的に転落の瞬間である。神は人間の実在の糸を絶えず繰り延べていくというよりは、復讐と絶滅の行為を一瞬ごとに中止して、宙吊りにしているように思われる。」

あるいはプーレによるモンテーニュに対する解釈とも似ている気がする。モンテーニュの場合は個性の増大がどうにか自我を保たせている、ような少しの希望も見られる(機会主義)。

「現実の多様性にたいして、彼(モンテーニュ)は自己の活動の多様性を対立させ、世界と自己との二重の不連続に、記録を、すなわち、彼の生活体験の記録、小さなばらばらの覚え書を対立させる。それは生活と同じようにばらばらであるが、かつまた、生活とおなじように、たがいに重なりあい、どうにかこうにか嵌まりあって、ついには不連続にたいして一種の連続のごときのものを与えるにいたる。」

問題は、自我の解体を補完しうるような仕組みだろう。機会主義でなんとかやりすごすこともひとつの仕組みなのかもしれない。個性の増大によって適応することもその仕組みのひとつなのかもしれないが、はたしてそれは健全と言えるのか。かといって前近代的に神をもちだしたり、自然と共存したり、小さな部族として余計なことを考えずに生きることも難しい。

真木悠介さんの言葉で言えば「コンサマトリー(現時充足的)な時間」を過ごすためにはいかなる「社会構造」が好ましいのか、あるいはいかなる「認識的な枠組み」が望ましいのかといったより大きな話になっていく。

※レイン、プーレ、モンテーニュなどは真木悠介さんの『時間の比較社会学』参照

問題は積極的に解決すべきなのか

幸せに見える個人や、社会はいかなる健全な区別を用いているのかという二次観察、そしてあらゆる機能分析を用い比較し、なんらかのヒントを得ることはできるのか。たとえばベイトソンが提示する、健全な認識論の例は何らかの示唆になるのか。

そうしたヒントを得ようとする姿勢、良い社会や良い認識を求めようとする規範的態度ははたしてそもそも現実的なのか、望ましいのか、危険ではないのか、無責任か。ブルジョワ的な余暇の戯れ・小説と同型の空想にすぎないのか。

たとえばエコロジーの問題や原子力の問題、戦争の問題は積極的に解決すべき(できる)問題ではなく、一種の地球の自己防衛、自浄作用であり、放置させて問題を起こすのを待つべきではないのか、などという過激な発想に私はなんと反論できるのか。

大事な人が傷つくのを見たくないから、私が巻き込まれたくないから、というのはエゴにすぎないのか。より大きな視点を、複雑な視点をもてばもつほど、何が良いかが不明瞭に、その判断に慎重になっていく。社会に余計な介入をしたことが、もっと悪い結果になる可能性が常にあり得る。

ルーマンの出発点1:「批判理論の鈍感さは批判されるべきである」

最後に、ルーマンという人物の背景的知識(コンテクスト)を理解して終わる。

宮台真司さんによると、ルーマンの出発点は2つあり、一つ目は「批判理論の鈍感さは批判されるべきである」という点、二つ目は「価値命題を正当化するにはシステム概念が必要である」という点である。

【1】「批判理論の鈍感さは批判されるべきである」

ルーマンが社会学者の間で知られるようになったのは、批判理論家のハーバーマスとの論争がきっかけらしい。

ルーマンは批判理論を「つねに何でも知っているかのような傲慢な態度を取っており、自分たちは他の社会学者や普通の人々が行う社会的現実の観察よりも、より真実を捉える仕方で社会的現実を記述できていると信じている」と批判している。

つまり、他であり得る可能性、良し悪しは簡単には分からないという事実にもっと「敏感」であるべきであるということである。

そして、安易な規範的思考や希望をもつべきではなく、まずは現実を分析したり、そのための理論の整備が先だという話だろう。

・特に参考にしたページ

キーワード:「出発点」

「【宮台】この二つの立場、『批判理論の鈍感さは批判されるべきである』という立場と、『価値命題を正当化するにはシステム概念が必要である』という立場は、一九六〇年代半ばから一九七〇年代前半にかけて絶大なインパクトを持ちました。当時一九七〇年前後と言えば、マルクス主義に近代主義が対抗していた時代です。マルクス主義は、もちろんべき論を出力するのですが、近代主義は、それに対抗して、方法二元論を踏まえた科学的な事実命題を出力しようとしました。すると、中高生の時代に正義感に駆られてマルクス主義にコミットした僕のような連中は、今後どのように社会の改変に向けた価値的オリエンテーション(志向)を追求すればいいのかわからず、困ってしまいました。そんな僕にとってはルーマンという存在が『渡りに船』でした。僕自身がルーマンにコミットする契機です。」

井庭崇、他「社会システム理論」,56-57Pキーワード:「批判理論」

「【宮台】たとえば、批判理論家の多くが参照するマルクス主義について『虚偽意識論は虚偽意識ではないのか』と批判します。平行移動すれば、理性批判の理性性――結局は理屈をごねるのだから――や、権威主義批判の権威性――批判理論家のなかにも偉いヒトと偉くないヒトがいる――が、問題になりえます。ここには『自己飲み込み構造』があります。批判理論家はこうした構造に比較的無自覚で、何かというと批判の根拠としてデモクラシーや生活世界が持ち出されがちでした。ルーマンからみれば、デモクラシーも生活世界も、システムの生成物にしか過ぎず、それによってシステムの他の部分を批判できると考えるのは素朴すぎます。ちなみに、カント的な批判は『自己飲み込み構造』への敏感さを推奨しますから、ルーマンによる批判から以降、批判理論の第三世代(アクセル・ホネットら)や第四世代(ノルベルト・ボルツら)は、ルーマンの社会システム理論を積極的に取り組むようになります。」

井庭崇、他「社会システム理論」,55P

ルーマンの出発点2:「価値命題を正当化するにはシステム概念が必要である」

ルーマンはもともと公務員であり、行政に携わっていたそうだ。いわゆる官僚である。

宮台さんによると、行政学の伝統は価値命題を出すことだそうだ。つまり「〇〇するべき」という命題を出すことになる。例えば公正、公平、効率、効果、透明性などが価値としてあげられるのかもしれない。

アメリカン・サイエンスでは「価値命題を出すな」という短絡に陥っていて、ルーマンはそれを問題視したらしい。

社会がどうあるべきかについての価値命題は社会に必要であるが、素朴に価値命題を出すわけにもいかないという点が面白い。これは良い社会/悪い社会の区別は単純ではなく、個人が安直に考えられる単純なものではないということだろう。もちろん宗教に頼るわけにもいかないし、放任するわけにもいかない。では、どうするべきか。このようにルーマンは「価値命題を出力する洗練されたやり方を模索していた」わけである。私はこの宮台さんの説明を見て、ルーマンも「価値命題の出力」に関心があったのだな、と思い嬉しかった。

宮台さんによれば「べき論の根拠を人々のコモンセンスや通念や常識や合意にもとめるわけにもいかない」という。

そしてルーマンが到達したのはべき論の根拠は、「システム合理性ということでなければいけない」という点である。「価値命題を正当化するために、システムという概念を後からもってきた」という順番が重要であるという。この点はこの記事で1、2を争うくらいに私にとっては重要な点だと思っている。

価値命題のために、システム論が重要になるのであり、それを利用できるのである。

ルーマンは価値命題になんら無関心であり、冷たい態度をとっているわけではないのである。言い換えれば、安易な価値命題に冷たい態度をとり、洗練された価値命題には暖かい態度をとるといったところだろうか。問題は、洗練された価値命題を出せるほどのシステム理論をルーマンは構築できたのか、という点である。

あえていうならば、機能分化社会の崩壊に作用するような事項、いわば社会システムの維持に逆機能を明確にもたらすようなものは悪いという価値命題を出しているイメージがある。そもそもマートンのように機能的諸結果の正味の差引勘定を行わなければ、結果として良い/悪いという結論は出しにくい。ヒューリスティックに、おそらくは良い/悪いと推測していくほかない。

人々のコモンセンスや通念や常識や合意にルーマンは冷たい態度をとっている。いわゆる「ヒューマニズム」や、従来の意味での「理性による啓蒙」のニュアンスに近い。あるいは話し合えば了解できるような討論のニュアンスにも近いのかもしれない。

ルーマンはそうした「素朴なべき論」、「主体性に重きをおく理論」に距離を取っている。

・特に参考にしたページ

キーワード:「価値命題」

「【宮台】行政学の伝統は価値命題を出すことです。ところが世を席巻しつつあるアメリカン・サイエンスは『価値命題を出すな』という短絡に陥っている。これは短絡ではあるが、しかし、いまや素朴に価値命題を出すわけにもいかない。そこでルーマンは、行政学の伝統を生き残らせるべく価値命題を出力する洗練されたやり方を模索することになります。かくして『べき論の根拠を、人々のコモンセンスや通念や常識や合意にもとめるわけにもいかない。べき論の根拠は、システム合理性ということでなければいけない』と言うようになります。価値命題を正当化するために、システムという概念を後からもってきた、そういう論理的な構成だとお考えください。これがルーマンの二番目の出発点です。」

井庭崇、他「社会システム理論」,56P

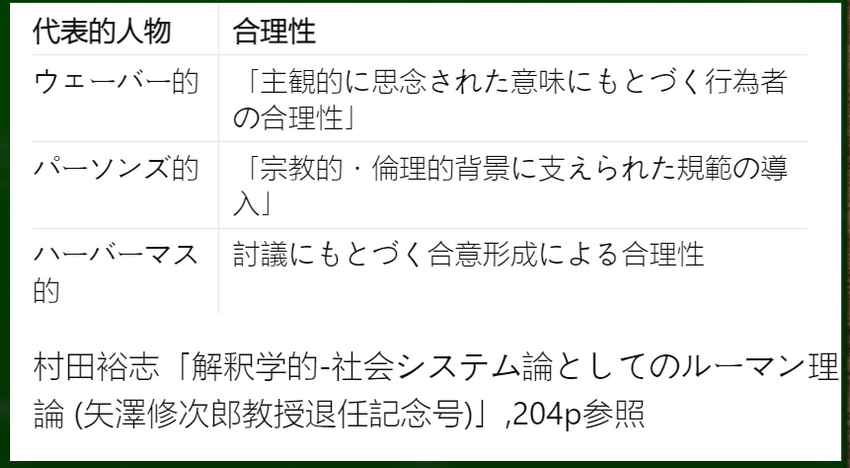

ルーマンにおける「システム合理性」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

村田裕志さんが「システム合理性」とはみなされない「合理性」について整理してたので参照する。

システム合理性:環境の変化に応じてその目的をも変更し、個人的な動機レベルと切り離すことができるような、より複合的で包括的なシステムの縮減能力に基礎をおいた合理性のこと。機能的に分化した社会システムが創発的に生み出す合理性のこと。

合理性:極度に複雑な世界への関わりのなかで、複雑性を縮減する人間の能力が強化されること。合理的なものとは真に縮減能力をもつものに与えられるべき言葉であるという。

【ポイント】日常の生活者(行為者)が個々の行為において、世界の複合性を保持したまま、行為の意味や目的を選択できる処理能力には限界がある

これは「素朴な合理性」にルーマンが批判的だったことと重なる。もっとシステマティックな視点から得られる合理性をルーマンは欲しているのである。相互作用よりも組織、機能システム、全体社会のほうが継続的で安定していることとも関連している。

村田さんの説明ではシステム合理性とは「近現代社会の秩序問題の基層に根ざす妥当性」である。ルーマンは全体社会それ自体はけっしてその姿を見ることも把握することもできない種類の集合的存在であるとみなしていて、法システムや経済システムなどの機能システムを通して、それなりに描画しうる存在として推定することができるにすぎないと考えているという。

結局は全体社会は近似的に、あるいはヒューリスティックに捉えることができるにすぎないということだろう。

以前のマートンの記事で学んだとおり、村田さんはルーマンをデュルケームに連なる立場として解釈している。個人の動機や意思、個々の集団の組織、国家を超えた、創発的、全体的な「社会なるもの」をデュルケムはとらえようとした。

デュルケムがそうした「見えざる社会なるもの(社会的事実)」をなんとか把握しようとする方法が統計資料などによる比較分析だったといえる。ルーマンでは社会システム理論と機能分析の両刀ということになる。重要なのは国家や宗教といったものもある種の個人に還元できない超越(創発)的な事態であるが、ルーマンはそこに盲目的にコミットしたわけではないという点である。もう1段階抽象度、論理階型が高い、メタ視点からとらえようとしたのだろう。

以前のマートンの記事で学んだとおり、村田さんはルーマンをデュルケームに連なる立場として解釈している。個人の動機や意思、個々の集団の組織、国家を超えた、創発的、全体的な「社会なるもの」をデュルケムはとらえようとした。

デュルケムがそうした「見えざる社会なるもの(社会的事実)」をなんとか把握しようとする方法が統計資料などによる比較分析だったといえる。ルーマンでは社会システム理論と機能分析の両刀ということになる。重要なのは国家や宗教といったものもある種の個人に還元できない超越(創発)的な事態であるが、ルーマンはそこに盲目的にコミットしたわけではないという点である。もう1段階抽象度、論理階型が高い、メタ視点からとらえようとしたのだろう。

・特に参考にしたページ

キーワード:「システム合理性」

「それに対してルーマンは、『目的概念とシステム合理性』(一九六八)のなかで、目的合理性と『システム合理性』とを区分するように提案した。つまり、日常の生活者(行為者)が個々の行為において、世界の複合性を保持したまま、行為の意味や目的を選択できる処理能力には限界がある。その際には、問題を解決する選択肢は少ないか既に与えられているかである。だが、合理性とは『極度に複合している世界への関わりのなかで、複合性を吸収する人間の能力が強化されること』であるから、目的合理的行為の合理性には疑問の余地がある。」

「社会学の歩み、パート2」,65p

「『合理的なもの』とは真に縮減能力をもつものに与えられるべき言葉であると彼はいう。環境の変化に応じてその目的をも変更し、個人的な動機レベルと切り離すことができるような、『より複合的で包括的な』システムの縮減能力に基礎をおいた合理性、すなわち『システム合理性』こそ、その名にふさわしいものである。」

「社会学の歩み、パート2」,65p「かくも冷徹なコミュニケーション概念を設定し駆使してまで,ルーマン理論が主張しようとしたことは,はたして,なにか。それは,おそらく,人びとの主観性や恣意性から距離をおいて自律する(より客観的な)集合体としての社会システムの存在であり,その意義なのであろう。すちわち,そうした社会システムの存在や作動こそが,近現代社会の人びとの極度に複雑な関係性を調整し秩序をもたらす究極の拠り所となる,“アンカー”にほかならないという主張である。

つまり,全体社会の根幹にあるコミュニケーションシステムの作動のはかりしれない重要性を再認識するべきであるということになる。このような(ルーマン的な)集合主義的‐構造主義的な観点からすれば,(ウェーバー的な)「主観的に思念された意味にもとづく行為者の合理性」や,(パーソンズ的な)「宗教的・倫理的背景に支えられた規範の導入」,(ハーバーマス的な)「討議にもとづく合意形成による合理性」などの諸提案は,近現代社会の秩序問題の基層に根ざす妥当性(システム合理性)とはみなされないのである。」

村田裕志「解釈学的-社会システム論としてのルーマン理論 (矢澤修次郎教授退任記念号)」,204p

感想

長くなってしまったので、このあたりで終わりにする。私は社会学を学んだ当初、「規範的なもの、べき論、正義」を社会学に求めていたのかもしれない。

あるいはそうしたものを補完する存在としてみなしていたのかもしれない。いずれにせよ私には規範的な志向があった。

私はウェーバーから社会学に入り、その情熱に魅入られた。しかしルーマンを通して、冷水をかけられた思いがする。それと同時に、冷水の中にも熱さを感じた。

規範的なものがそれぞれの学者に滲み出ているから、私はそれを面白いと感じたのだと思う。ただ単に使えるから面白いのではなく、なんらかの規範へ向けて使えるように彼らは彫琢しているから、物語的に面白いと感じたのだ。だから私は自然科学よりも社会学に魅力を強く感じる。哲学のような強い規範志向でも、物理学のような強い非規範志向でもなく、その間で両者を吸収しつつもがいている、バランスをとろうと揺れている天使のような社会学の姿勢に魅力を感じたのだろう。

参考文献リスト

今回の主な文献

・絶対に必要だと感じた本

クリスティアン・ボルフ「ニコラス・ルーマン入門」

一番わかりやすい。おすすめ。具体例が多く、難解な言い回しが少ない。初学者には必須文献。この本を出発点とすれば、ルーマンを学びたいと思えるようになるかもしれない。ワクワクさせる記述と用語をきちんとわかりやすく説明していく作業が両立できている書籍はきわめて稀であり、貴重だ。

これ以外の本は「説明する範囲は細かく広いが分かりにくい、ワクワクしない」、「わかりやすい、ワクワクするが説明する範囲が狭い」というパターンが多かった。

・必要だと感じた本

井庭崇『社会システム理論』』

序章の社会システムに関する説明が他のどの文献よりも分かりやすく、具体的で、図もあり、そして小難しくない。なによりも「使えそうな」ワクワクする内容である。

ただし、序章以外は直接的、説明的にルーマンが扱われることは少ない(他の章はほとんど対談形式である)。対談では特に1章の宮台真司さんとの対談内容が面白かった。

ルーマンを学ぼうか迷っている、前段階の本としては一番適切だろう。この本がなかったら私は社会システム理論を学ぼうとしなかったかもしれない。

佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」

衒学的な表現が少なく、かつ、以前の社会学者(ウェーバー、ジンメル、パーソンズなど)に関連付けて具体的に説明されているのでわかりやすい。初学者(大学生など)に対してなんとか理解してもらおうという意図が見える。この本はルーマンを学ぶというより、社会学を学ぶために必読だと感じた。

ルーマンに特化した本ではない(ルーマンへの言及のページ数は比率的に高いが)。ルーマンの用語を教条的に逐一説明していくという内容ではなく、ルーマンの言いたいことはこういうことだ、こういうところはいい、ここはおかしいというような批評が中心となる。

村中 知子『ルーマン理論の可能性』

昔の本によくある衒学的な表現が多いが、ルーマンの基礎用語の理解を詳細に促してくれるいい本だった。何回も何回も精読する価値がある本である。

社会学の初学者と言うより、ルーマンを知らない社会学者(学者)に向けているような印象を受ける。

ルーマンの用語を逐一、深く慎重に説明していくという内容である。正直にいって難しいが、しかし意味不明ではなく、頑張ればわかるかもしれないというような明るさをもつ難しさである。

クラウディオ バラルディ (著), 土方 透 (翻訳) 「GLU: ニクラス・ル-マン社会システム理論用語集」

クラウディオ バラルディ (著), 土方 透 (翻訳) 「GLU: ニクラス・ル-マン社会システム理論用語集」

各単語が説明されている。辞典的につかえる。しかし、『ニコラス・ルーマン入門』を読んでいた時に感じたワクワクはほとんどなく、きわめて分かりにくい説明であり、具体例も比喩も欠けていると感じた。頭が良い人からすればこうした説明は簡潔で理路整然であると言えるのかもしれないが、頭の悪い私からすれば何倍にも薄めて薄めて繰り返し繰り返し具体的に、比喩的に、冗長に、ワクワクさせつつ教えていただかなければ理解できない。

結局は全体的にある程度理解していないと部分を単独で参照しても歯が立たない。確認用のレファレンスであり、この一冊のみからなにかを理解しようとすると泥沼に陥りそうだ。この本からルーマンを学ぼうとすると、学ぼうとする気力が失せる。

しかし、あらかた基礎を理解した後でこれをパラパラと読むと、こういうことだったのかという発見や整理的な知見がちらほら出てくるようなイメージである。無愛想な人間が慣れると時折親しみを見せ始めるような、そういう本であり、私は実はこの本が好きだ。

ゲオルク クニール (著), アルミン ナセヒ (著), 舘野 受男 (翻訳),「ルーマン 社会システム理論 [「知」の扉をひらく]」

ゲオルク クニール (著), アルミン ナセヒ (著), 舘野 受男 (翻訳),「ルーマン 社会システム理論 [「知」の扉をひらく]」

私はまだ購入していないし読んでいない。各所でおすすめされることが多い。是非購入したいが、中古で価格が下がるのを待っている。

・応用的な本

基本的にこれらの本は詳細にまだ読めていない。パラパラ読んだだけである。

佐藤俊樹『メディアと社会の連環: ルーマンの経験的システム論から』

佐藤俊樹『メディアと社会の連環: ルーマンの経験的システム論から』

ルーマンの基礎を学ぶ際にも役立つ部分が多いが、しかし全体的にルーマンの基礎を学ぶことを目的としていないので初心者が最初に手に取る本ではないだろう。ただし、ルーマンをより実証的に、対象の範囲を絞って使うことを最初から目的としている場合は、この本から挑戦するのもいいかもしれない。

いずれにせよ初心者は『社会学の方法』から読むべきだろうとは思う。また、著者はできるだけ分かりやすく、難しい言葉を避けてくれているように見える(難解な用語というより高度な論理的理解が求められる)。また、全体的にアンソロジー的(さまざまな批評をまとめた感じ)で量が多く、言いたいことがすぐに伝わってこない(だからこそ、思わぬ面白さやチップスがあるのだが)。

端的に、順に、丁寧に主張を説明を展開していくという感じではない。別の言い方をすればマートン的な本の読みやすさはまったくない。しかしワクワクする本であり、理解したいと思わせる何かがあり、とても惹かれる。佐藤さんの著作は難しいが、しかしワクワクさせられることがある。その理由はおそらく理論を「使う」ということに価値が置かれているからだろう。

馬場靖雄『ルーマンの社会理論』

初心者がルーマンの基礎の基礎を学ぼうとして最初に手に取る本ではないだろう。また、著者自身が「ルーマン理論全体を体系的に解明しようとするものではない」と述べている。

説明が難解であり、ルーマンへの批判を批判したり、ルーマンを批判したり、本全体が最初からややこしい。基礎を理解した後に読みたい本である。私はこの本から読みはじめてルーマンを学びたいとはとても思えなかった。

汎用文献

佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」

大澤真幸「社会学史」

新睦人「社会学のあゆみ」

本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる

アンソニー・ギデンズ「社会学」

社会学

社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)

クロニクル社会学

社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像

参考論文

馬場靖雄「『社会学的啓蒙』の諸相」(URL)

熟読文献

村田裕志「社会学的機能主義系 「社会システム論」 の視角 (I)」(URL)

熟読文献

ルーマン初学者に優しい

村田裕志「 社会システム概念-再考: ルーマン理論の応用に向けて」(URL)

熟読文献

ルーマン初学者に優しい

村田裕志「解釈学的-社会システム論としてのルーマン理論 (矢澤修次郎教授退任記念号)」(URL)

熟読文献

ルーマン初学者に優しい

井庭崇「創造システム理論の構想」(URL)

創造発見学において基礎文献

ルーマン初学者に優しい

佐藤麻衣 「コミュニケーション理論としてのルーマン理論再考」(URL)

コミュニケーションについて分かりやすく説明されていて助かる

熟読

ルーマン初学者に優しい

春日淳一「ダブル・コンティンジェンシーについて」(URL)

なかなかおもしろい。秩序問題を理解するためにこの論文は必須だろう。なによりも著者が「自分はわからなかった」というスタンスでいてくれることが、読むモチベを上げる。

ルーマン初学者に優しい

小林伸行「哲学的ゾンビ同士に、社会は存在するか? Nルーマンの社会システム論に於ける哲学的諸命題に関する一考察」(URL)

面白い

赤堀三郎 「システム理論は社会学的でありうるか」(URL)

木村裕之「「社会学的啓蒙」とは何か : N.ルーマンの時代診断と理論プログラムの接点から 」(URL)

「社会学的啓蒙」について語る箇所があまりにも乏しい。なにを読んでいるのか、という気持ちに時折なる。

江原由美子「『ジェンダーの社会学』と理論形成」(URL)

社会学とはなにか、理論とはなにかの基礎前提を学べる

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。