Contents

- 1 はじめに

- 2 機能分析とは

- 3 従来の機能分析の諸問題

- 3.1 従来の機能分析の問題点

- 3.2 マートンによる機能分析の改善点

- 3.3 語彙の混乱に対する整理

- 3.4 主観的意向と客観的結果の区別

- 3.5 概念の整理:公準,項目,体系,構造

- 3.6 【1】機能的統一の公準に対する批判

- 3.7 【コラム】ルーマンによる機能等価主義

- 3.8 【2】普遍的機能主義の公準に対する批判

- 3.9 【3】不可欠性の公準に対する批判

- 3.10 機能と機能要件の違いについて

- 3.11 ペンパルによる目的論的機能主義批判

- 3.12 【コラム】パーソンズによる機能要件の説明

- 3.13 機能分析とイデオロギーの関係

- 3.14 【コラム】ウェーバーの価値自由

- 3.15 保守的イデオロギー、急進的イデオロギー

- 4 新しい機能分析の範例(お手本、枠組み)の提示

- 4.1 生理学におけるキャノンの「手続きの論理」

- 4.2 【コラム】ベイトソンによる「緩い思考」と「厳密な思考」

- 4.3 範例を導入する目的

- 4.4 【1】機能分析の対象の使用ガイド

- 4.5 【2】主観的意向の使用ガイド

- 4.6 【3】客観的結果(機能の種類)の使用ガイド

- 4.7 【コラム】レヴィによる「順機能と逆機能」の区別

- 4.8 【4】機能のはたらく単位の使用ガイド

- 4.9 【5】機能的要件の使用ガイド

- 4.10 【6】社会的メカニズムの使用ガイド

- 4.11 【コラム】ウェーバーの理解社会学

- 4.12 【7】機能的選択項(等価項,代要項)の使用ガイド

- 4.13 【8】構造的脈絡(構造的拘束)の使用ガイド

- 4.14 【9】社会構造の動態と変動の使用ガイド

- 4.15 【10】機能分析の検証のガイド

- 4.16 【11】イデオロギー問題のガイド

- 4.17 【コラム】マンハイムの相関主義

- 4.18 記述的調書に最低限取り入れるべき5つの事項

- 4.19 【コラム】ウェーバーの理念型

- 5 その他

- 6 参考文献リスト

はじめに

動画での説明

・この記事の「概要・要約」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

ロバート・K・マートンとは、プロフィール

ロバート・キング・マートン(英:Robert King Merton,1910-2003):・アメリカの社会学者。主著は『社会理論と社会構造』(1949,1957)。社会学方法論では「機能主義」の再定式化を行い、中範囲の理論を提唱した。顕在的機能と潜在的機能、順機能と逆機能、準拠集団行動の理論、自己成就的予言などで知られている。

前回の記事

【基礎社会学第三十四回】ロバート・K・マートンの中範囲理論とはなにか

機能分析とは

機能分析とはなにか

広義の機能分析とは、意味

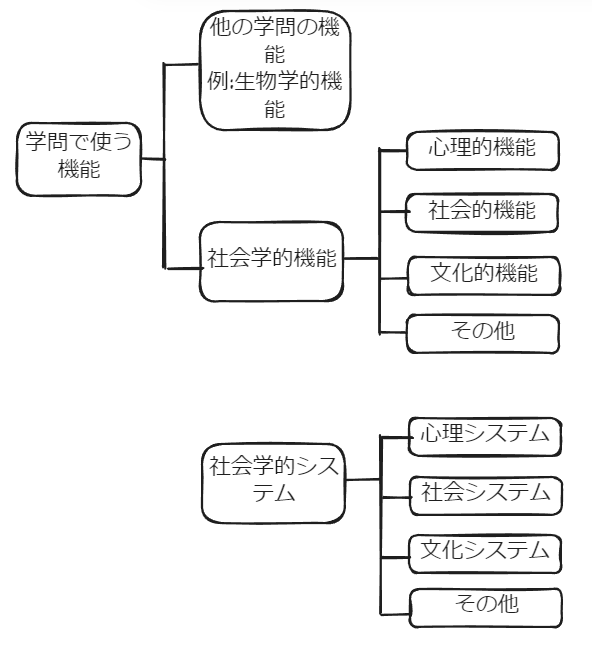

広義の機能分析:・「あることがらのはたらきをとらえる」というきわめて素朴な観点による分析のこと。村田裕志さんによる定義

こうした広義の機能分析は、社会学や人類学などの学問以外でも用いられ、また日常生活でも用いられているという。たとえば肉に火をいれるのは、美味しく食べるという「目的」がある、腹を壊しにくいという「効果」があるからだ、などと我々は素朴に、概念や論理を緩く使い分析している。

狭義の機能分析とは、意味

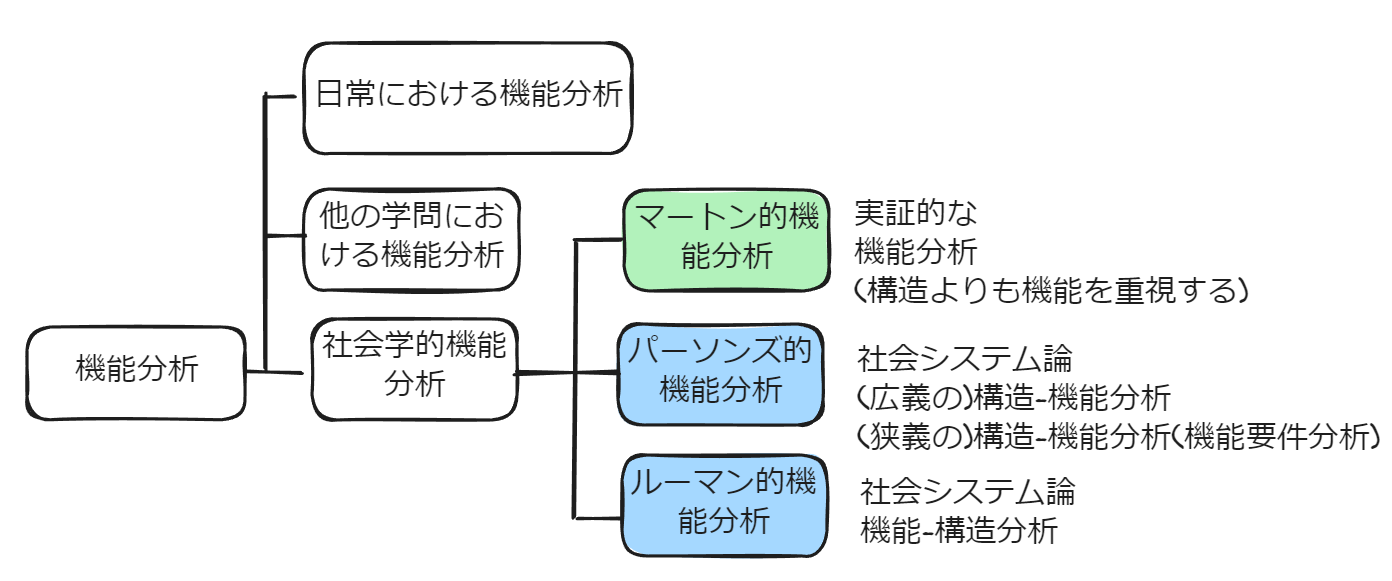

さらに社会学的機能分析を簡易的に「マートン的機能分析」、「パーソンズ的機能分析」、「ルーマン的機能分析」に分類することにする。

マートン的機能分析は「実証的機能分析」、パーソンズ的機能分析は「構造-機能分析」、ルーマン的機能分析は「機能-構造分析」というように簡易的に分類しておく。

マートンはパーソンズに影響を受けているが、しかしマートンの機能分析とパーソンズの機能分析は対立的であった。極端に言えば「まるで違う」という視点が重要である。この対立軸については後で扱う。

今回はこの記事で「マートン的機能分析」を中心に説明していくことになる。パーソンズ的機能分析は既に扱ったのでそちらの記事を参照。

【基礎社会学第二十八回】タルコット・パーソンズのAGIL図式とはなにか

ルーマン的機能分析は今後作成していく予定である。両者についてこの動画では詳説できない。また、人類学による機能分析については以前の動画を参照(今回の動画でも批判的に扱う)。

図にするとこのようなイメージになる。

「まずはじめに,ここでいう広義の「機能分析」とは,厳密な概念的な定式化をくわえる以前の,「あることがらのはたらきをとらえる」というきわめて素朴な観点にはじまる分析視点一般のことを意味している。この意味での機能分析は,社会学にとってもいつの時代にも変わらぬ基本的にして有力な視点でありつづけている。しかも,機能分析の発想は,いうまでもなく,一般の社会生活においてもごく普通に活用されており,その分析視点がさらに広く普及し応用されることは,現代の社会生活においてきわめて有意義であると考えられる。この広義の「機能分析」が多少とも厳密化されると,狭義の「機能分析」になり,さらに専門化されて「構造‐機能分析」や「機能要件分析」に発展するが,それにともない,より抽象的になり日常感覚から疎遠になる。」

村田裕志「社会学的機能主義系 「社会システム論」 の視角 (I)」,97P

「機能分析は、社会学的解釈の諸問題を取り扱う現代の研究方針のなかで、最も有望である反面、おそらく最も系統立って整理されていないものである。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,56p「社会学者ニクラス・ルーマンは、自らの拠って立つ「方法」を「機能分析」(functional analysis)だとしている。主著の『社会システム理論』のなかでも、「機能的方法は、結局のところある種の比較の方法なのであり、現実へそれをあてはめることは、現存しているものの別様のあり方の可能性を考慮して現存しているものを把握することに役立つのである」(Luhmann, 1984:p.84)として、機能分析の説明に多くのページを割いている。「機能分析」とは、もともと文化人類学で生まれ、その後、社会学において精緻化されていった方法であり、一種の理論技術だ。機能分析の基本的な考え方は、物事の「構造」ではなく、「機能」に着目して分析を行うというもの。」

http://web.sfc.keio.ac.jp/~iba/sb/log/eid63.html

機能主義とはなにか

広義の機能主義とはなにか、意味

広義の機能主義:・機能に関するある特殊な理論的立場や思想を意味する。

この特殊な立場に基づいて、それぞれの特殊な機能分析が行われることになる。ざっくりといえば実態概念よりも機能概念を重視する立場であるといえる。機能概念をどのように解釈するか、利用するかにおいて立場が変わる。今回は、その中でも特に「社会学的機能主義」のみを扱う。

社会学的機能主義とはなにか、意味

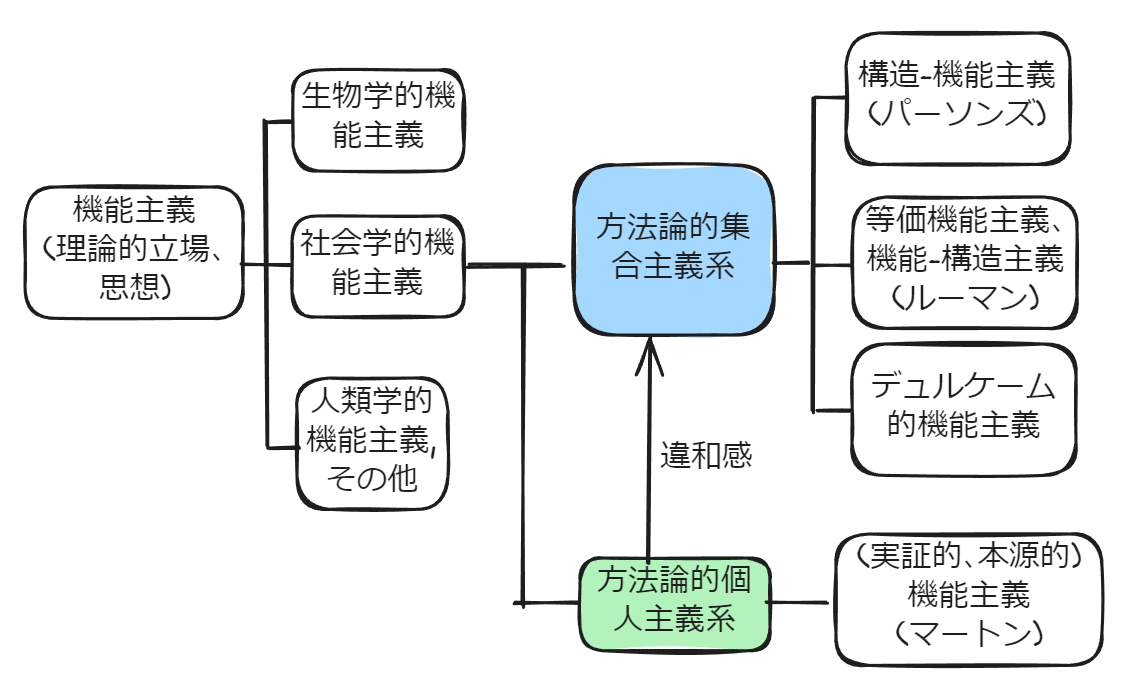

社会学的機能主義:・特に「社会」に対する特殊な立場や思想を意味する。この特殊な立場は「方法論的個人主義」と「方法論的集合主義」に大別される。

たとえば「方法論的個人主義」の場合は個人の意思決定の集積としての社会を重視し、実在するのは個人だけだと考える(社会唯名論)。マックス・ウェーバーやゲオルク・ジンメルが代表的であり、前者は方法論的個人主義、後者は方法論的関係主義と呼ばれる。

一方で「方法論的集合主義」の場合は、個人の意思決定を超越したものを重視し、社会もまた実在すると考える(社会実在論)。社会学ではコントやスペンサー、特にエミール・デュルケムが有名である。

こうした立場は機能主義の確立前にあった立場である。

機能主義と呼ばれる人たちをざっくりと分類するとこのような図になる。もちろん今回扱うのはマートンの機能主義である。「新機能主義」などは省略した。デュルケムは社会学的機能主義を確立したわけではないが、(社会学的)機能概念の先駆けと言われる。

村田裕志さんいわく、社会学ではパーソンズとマートンという2つの機能主義が核心として位置づけられており、ルーマンが機能主義系であることが見過ごされがちだという。

村田さんの言葉を用いればルーマンの分野は「社会学的機能主義系社会システム論」である。社会システム論は機能主義の射程にあるという解釈である。

「「社会学的機能主義」について,従来の多くの学説研究・解説類で定番となっている流儀では,ほぼ「マートン的機能分析」と「パーソンズ的構造‐機能分析」とをもって,社会学的機能主義の核心と位置づけているが,この論考では,そうした従来の見方とは異なり,「集合主義的な機能分化論」が社会学的機能主義のきわだった特徴であるととらえており,したがって,「機能分化した社会の諸機能システムの分析や描写」こそが,社会学的機能主義系「社会システム論」の主要なテーマであると主張している。この新しい解釈により,ルーマンの社会システム論までをも社会学的機能主義の射程におさめることが可能になる。」

村田裕志「社会学的機能主義系 「社会システム論」 の視角 (I)」,100p

個人主義的機能主義と集合主義的機能主義の区別

村田さんによると、社会学において、人々から構成される集団や組織などの集合体である「社会システム」を想定してその効用(機能)を分析することがただちに集合主義(方法論的集団主義)といわれる考え方になるわけではないという。

集合体を研究対象として指定すること自体は、社会学である限り当然の思考前提だという。たしかにそうだ。

一般的な社会学の説明では、「極端な社会唯名論を除き、社会学は基本的に個々人の集まり以上のものだという考えを前提にしている」と説明されている。単なる個人の集まりであれば、社会ではなく一人を心理学的に研究すればいいからである。

いわば、対象は同じであるが、その対象に対する視点、態度、アプローチが異なるというわけである。方法論的個人主義の場合は「個人を起点に置く」という点を重視し、方法論的集合主義の場合は「個人に影響を与える社会」という点を重視する。たとえば行為者の動機や意味の理解を重視したウェーバーの「理解社会学」は前者である。

村田さんの説明によれば、ある発想において「個人主義的な機能主義」と「集合主義的な機能主義」は対極にあるという。

個人主義的な機能主義の場合:・「個々人がそれぞれに意図した目的に即して行動しあい交渉しあうことにより成立する社会的相互作用の場面を分析的にとらえる」という発想に基づいている。

集合主義的な機能主義の場合:・「人びとの活動や状態の背後に直接的には目にすることのできない崇高で超越的な集合的な存在があり、個々人の側からその存在にたいして直接的に人為をおよぼすことはできず、逆に、その存在を基軸にして個々人の側が宿命づけられており、個々人のパーソナリティさえ、かかる集合的存在により形成されている」という発想に基づいている。

村田さんによると集合主義的な機能主義の代表、元祖がデュルケムであるという。デュルケムは個々の集団や組織や国家をこえた全体的‐集合的な「社会なるもの」が、個々の人間にはあずかりえぬところで機能分化や連帯や道徳的生き方の諸可能性の基盤を創出していると考える立場である。

個々の人々、個々の集団や組織といった具体的な集合がある程度意図的に機能を生み出していくというような立場ではないという点が重要になる。個々人や具体的な集団のあり方から超越している何かが社会的機能を生み出していくのである。人々が操作したり、設計できるものではないという。

デュルケムの場合の機能は集合的存在にかかわるより崇高な「高次の機能」であり、個々人の都合や利益のために生起するような種類のものではないという。

「職場のまとまりのための忘年会」や「親族間の連帯強化のための縁組」といったものが究明の主な対象ではないというわけである。

村田さんによれば、このような思考様式はイギリス系の経験論からは忌み嫌われてきた考え方であり、実証科学といえるのかどうかも疑問視されるという。

デュルケム系列でいえば、パーソンズにもその面があるという。

村田さんの説明で言えば、「けっして社会の一領域のみを照らして明らかにするのではなく、すべての部門や領域にも満遍なく光をあてつつ包摂的に視野におさめ、それらの各機能システムがそれぞれに地上における神の国(社会)づくりという大いなる営みに寄与しつつ、社会全体としてたしかな理想へと向けて方向づけられている」という。

パーソンズはピューリタン系のキリスト教徒であったということも重要だろう。端的に言えば「プロテスタント-ヴォランタリズム的なパーソンズ理論」だという。※ヴォランタリズム(主意主義)については以前の記事を参照。

【基礎社会学第十九回】タルコット・パーソンズの「主意主義的行為理論」とはなにか

ルーマンも同様にデュルケム系列だという。

村田さんによれば、「全体社会それ自体はけっしてその“姿”を見ることも把握(描写)することもできない種類の集合的存在であり、しかし、そこから機能分化している貨幣経済や司法や教育制度や科学研究などの諸機能システムは、個々に輪郭を有し、それなりに、“姿”や“顔”(システム自体の単純化描写)をもった(描写しうる)存在として立ち現れている」という。端的に言えば「ニヒリズム(神の不在)的なルーマン理論」だという。

例えば「ある個人の位置する家族や親族、企業や業界、国家や文化圏などの在り方次第により、当該個人の思考や行動に影響がおよぼされる」というような分析は集合主義的な思想ではない。これはどちらかといえば個人主義的な思想である。

このようにできるだけ実証可能な特定の範囲を限定していくような立場はマートンによって「中範囲の理論」と呼ばれている。たとえば「準拠集団」や「所属集団」など、ある程度社会的体系の「単位」を具体的に限定させて分析を進めていく立場である。マートンの場合は個人の意図だけではなく、またそれらと明確に区別された結果を重視するという点が特徴的である。なぜならば、意図や目的、動機は必ずしもその結果(機能)と同一ではないからである。

パーソンズが演繹的だとすれば、マートンは帰納的だということになる。パーソンズはまず社会全体を捉え、そこから部分を見ていく。

マートンの場合は小さな、具体的な部分、たとえば社会のうち、ある特定の集団などに限定させて考えていくことになる。もちろん、マートンの場合もより普遍的な理論の形成を目指すという立場ではあるが、しかしいきなり過程を飛ばして先験的にあらゆる社会や集団に必ずあてはまるような機能必須要件を特定する「一般理論」を形成することは現時点では不可能であると見なしている。

「しばしば誤解されることであるが,社会学においては,人びとから構成される集団や組織などの集合体(社会システム)を想定して,その作用(機能)を分析することが,ただちに,集合主義といわれる考え方になるのではない。それだけでは,集合主義的でもあり,また個人主義的でもありうる。というのは,“集合体”を研究対象として措定すること自体は,“《社会》学”であるかぎり,ごく当然の思考前提だからである。それにくわえて,集合体(社会システム)をして諸個人の意図や構想や設計や操作により合理主義的・功利主義的に左右される「しくみ」や「からくり」であると考えるならば,そうした理論的立場が「(方法論的)個人主義」(individualism)ということになる。

それに対して,諸個人の企図や営為による作用を超越している集合体をあらかじめ想定したかたちで,現実の諸現象をその存在の現われとみなす理論的立場が「(方法論的)集合主義」(collectivism)である。したがって,この区分によれば,たとえば経営学(企業組織論・戦略論)や社会心理学の考え方は,まさしく個人主義的社会システム論に類似しており,また,社会学者のマートンやホーマンズが社会システムについて語るばあいには,個人主義的社会システム論の一端であるといえる。それに対して,マルクス経済学やマルクス主義社会学,あるいは構造主義理論などは,集合主義思想の典型ということになる。以上のようにとらえるならば,集合主義思想を基軸にして,デュルケームに由来する「社会学的機能主義」と「構造主義」とは近似している様子もうかがわれるであろう。」

村田裕志「社会学的機能主義系 「社会システム論」 の視角 (I)」,116P「以上のような主張が,もしも,個々の人びとがそれぞれに集団や組織や国家の内にあって分担する各役割を首尾よく遂行することにより,各集合体の連帯が強まり,全体としてより効率的なパフォーマンスをアウトプットしうるという話であったとしたら,はるかにわかりやすく思えることであろう。というのは,そのばあいの集団や組織や国家は,人びとが(ある程度は)意図的に設定・制御しうる人工的なシステムとみなされているからである。そうした発想は,むしろ,マートン的・ホーマンズ的な社会観,あるいは経営学的な組織観に類似している。ところが,デュルケームの教示するのは,そのことではなく,個々の集団や組織や国家をこえた全体的‐集合的な“社会なるもの”が,個々の人間には“あずかりえぬところで”機能分化や連帯や道徳的生き方の諸可能性の基盤を創出しているという,はるかに奥の深い論理なのである。」

村田裕志「社会学的機能主義系 「社会システム論」 の視角 (I)」,122P「このようなデュルケーム的発想に依拠して,社会学がはたすべき役割が構想されるとしたら,さまざまな統計資料を収集・編集・比較・分析し,見えざる全体的‐集合的な存在の状況と変動とを実証的に把握し,そのあり方について啓蒙するという役割にほかならない。また同様に,一般の人びとのはたす“つとめ”として考えられることは,全体的‐集合的存在の状況を的確に認識して,その大いなる流れにすなおにしたがい,「中庸の精神」のこころがけで日々の仕事にいそしむということになるのであろう。実際に,デュルケームは,そうした社会学の役割や人びとのつとめを推奨していたのである。このようなデュルケームの考え方が,一世紀前の社会学の確立に大きく寄与したことはたしかである。しかしながら,はたして,それは実証的な社会科学の思考法なのだろうか,むしろ,宗教もしくは倫理学ではあるまいか,という疑問はつきまとう。とはいえ,見えざる全体的な超越的‐集合的存在を想定して,その現われの一環として「連帯」という現象を位置づけ,大いなる崇高な営みに貢献する「機能」を把握するという,この集合主義的‐機能分化論の構図が,「社会学的機能主義」の核心に位置する思想でありつづけていることは銘記されるべきであろう。パーソンズ理論もこの伏線なくしては理解できない。さて,宗教性や倫理性を少なからず帯びているとみられる,この“集合主義的‐機能分化論”が,20世紀初頭の古風な社会科学理論の一遺産とされるというだけであれば,そのアンティークな趣向を味わう古典趣味として済ますことができよう。ところが,それと相い似た発想が,20世紀なかばの社会学の最有力な理論と目されたパーソンズ理論や,20世紀末のコンテンポラリーな社会理論と評されたルーマン理論の基底にも脈々と息づいているとすれば,この論点には,よりいっそう真剣に対峙する必要があるだろう。」

村田裕志「社会学的機能主義系 「社会システム論」 の視角 (I)」,122P

従来の機能分析の諸問題

従来の機能分析の問題点

まずは、ざっくりと従来の機能分析の問題点を挙げておく。

前提:マートンによると、機能分析は有望だが、しかし系統立って整理されていない。「いかにして機能分析の仕事に着手するか」という「方法論」について整理した人はほとんどいない。

- 【問題1】機能分析は述語上の混乱に陥っている。そのために、明晰な分析と十分な意思伝達が困難になっている。

- 【問題2】機能分析において不当な「古典的な三つの公準」が採用されてしまっているために、明晰な分析が困難になっている。

- 【問題3】「古典的な三つの公準」が採用されると機能分析が保守的だという非難が生じてしまう。つまり、機能分析は不可避的に「イデオロギー的」な関わり合いを伴っているように見えてしまう。

- 【問題4】社会学では不揃いに採択された、はっきりとしない「概念」や「手続き」、「分析の仕方」がある。

もちろん、これらの問題は重なり合うものである。

こうした問題はマリノフスキーやラドクリフ・ブラウンらの人類学系機能分析から多くは来ているという。つまり、それらの機能分析への批判を通して、より厳密で実証的な機能分析を形成していくというわけである。

「機能分析は、社会学的解釈の諸問題を取り扱う現代の研究方針のなかで、最も有望である反面、おそらく最も系統立って整理されていないものである。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,56p

マートンによる機能分析の改善点

暫定的にこれらの問題への解決点をまとめておく。

- 【解決1】概念の系統的整理を行う。特に、「主観的意向(ねらい、動機、目的)」と「客観的な社会学的結果(=機能)」を区別することで述語上の混乱を回避する。

- 【解決2】人類学で主に信仰的に用いられている「三つの公準」がなぜ不必要なのかを論証する必要がある。さらに、研究指針として必要な暫定的な仮定を新たに提示する必要がある。

- 【解決3】機能分析がイデオロギー的に中立であるということを論証する必要がある。

- 【解決4】ほかの学問を検討して、社会学の機能分析にとって「有効な方法論的モデル(機能分析の範例)」を構築する。

問題解決4は問題解決1~3を総合するような形で行われる。

語彙の混乱に対する整理

1:同一語の中に多様な概念が用いられているケース

マートンによると「機能」という用語は日常や社会学以外の学問でも用いられている。その結果、社会学における機能の概念が曖昧に使用されてしまうという。そのため、社会学における機能の概念を厳密に定義し、それを限定的に使う必要があるという。まずは曖昧に使われがちな機能の5つの意味をマートンは挙げている。

機能①:「儀式的な意味を帯びて催される公共的集会または祭典式」という意味で日常語で用いられている。

機能②:「職業」という意味で社会学や経済学で用いられている。

機能③:「或る社会的地位にある者、もっと特殊的には或る部署、または政治的地位を占める者に課せられた活動」という意味で日常語や政治学で用いられている。

機能④:「一つ以上の他の変数との関係において捉えられる変数、いわゆる『関数』」という意味で数学や社会学で用いられている。社会学の場合はたとえばカール・マンハイムが「あらゆる社会学はそれが生ずる時と場所の機能である」というようなケースで用いている。両者は方程式で述べられているか、述べられていないかの違いであり、どちらも数学的な意味の用い方だという。

機能⑤:従来の社会学や社会人類学における機能分析で中心的に用いられている意味。

ざっくりいえば「部分が全体の維持・存続に対して果している作用・貢献・働き」などの意味で用いられている。その「全体」が人間の物理的な身体(有機体)であったり、個人であったり、社会であったりする。

「まず、日常の用例によれば、functionは、通常儀式的な意味を帯びて催される公共的集会または祭典式を指している。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,58P

「第二の用例によれば、functionという用語は、職業(occupation)という用語と事実上同義に解されている。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,58P

「第三の用例は、第二の用例の特殊なばあいを示すもので、日常語や政治学で見うけられる。functionは或る社会的地位にある者、もっと特殊的には或る部署、または政治的地位を占める者に課せられた活動を指すのにしばしば用いられる。functionary、すなわち役職者(official=部署を占める者)という用語はここから生ずる。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,58P「functionという語は、ライプニッツが最初に用いて以来、数学において最も正確な意義をもっている。そこではfunction(函数)とは一つ以上の他の変数との関係において捉えられる変数を指すものであって、それらの変数によって表現され、それ自身の値はそれら変数の値如何にかかっている。この概念は、もっと拡充された(それだけ不正確なことが多い)意味で社会科学者たちがしばしば用いる『機能的相互依存(functional interdependence)』とか『機能的関係(functional interdependence)』というような語句で表現される。…社会科学者は、こうした意味内容と、これと異なってはいるが相関連するもう一つの意味内容―後者も『相互依存』『相互関係』ないし『相互に依存し合う変異』という概念を含む―との間をうろついていることが多い。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,59P「機能分析にとって中心的なものは、第五の意味内容であって、社会学や社会人類学で用いられてきたところである。この用例は、一部は本来の数学的意味から生じたものだが、それ以上に生物諸科学からとったものであることは明らかであって、そこではfunctionという用語は、『有機体の維持に役立つという観点からみた生命的または有機的な過程』を指すものと解されている。この概念を適当に修正して人間社会の研究に適用すると、人類学上の機能主義者――純粋であるのと、手加減したものとを問わず――が用いるfunctionの主要概念にかなり密接に対応する。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,59Pキーワード:ラドクリフ・ブラウンの「社会的機能」の定義

(1)生物諸科学における機能の意味

「有機体の維持に役立つという観点からみた生命的または有機的な過程」という意味で生物諸科学で用いられている。

例:血液が栄養と老廃物の共通の担い手として種々の機能を果たしている。

(2)生物諸科学の概念を流用した人類学における機能の意味

A:ラドクリフ・ブラウンにおける機能概念

「文化的・社会的項目が全体としての社会生活において演ずる役割であり、したがってそれが構造的持続を維持するのに果たしている貢献」という意味。

例:葬儀のような反復的な活動の機能は、社会の維持に貢献しているというような使い方をする。

B:マリノフスキーにおける機能概念

マリノフスキーもラドクリフ・ブラウンと同様に、「社会的または文化的項目が社会において演ずる役割」という意味として機能を用いている。

ただし、マリノフスキーの場合はラドクリフ・ブラウンよりも「個人」に重きを置き、項目が機能するのは全体としての文化や社会だけではなく、あらゆる成員にとってもまた機能的であるとみなしている。 マリノフスキーの場合、機能の基準が「人間の欲求」にあり、ラドクリフ=ブラウンの場合は「存在のために必要な諸条件」である。

C:クラックホーンにおける機能概念

「一定の文化内容は、それが社会の観点からみて、適応的であり、個人の観点からみて調整的であるような反応様式を規定しているかぎりにおいて、『機能的』である」という意味で用いられている。

※クライド・クラックホーン(1905-1960)はアメリカの文化人類学者。フィールドワークの具体的資料に基づく分析の方向を強調した人物。

キーワード:ラドクリフ・ブラウンの「社会的機能」の定義

「ラドクリッフ-ブラウンは、社会的機能という作業概念について生物科学にみられる類似のモデルにその先駆を求めている点で、最も明白である。デュルケーム流に、『反復的な生理過程の機能とは、この過程と有機体の欲求(すなわち、生存の必要条件)との対応関係』と彼は主張している。そして『基本的単位』をなす個々の人間が社会関係の網の目によって統合的全体に結びつけられている社会的領域では、『犯罪の処罰とか、葬儀とかいうような反復的活動の機能は、それが全体としての社会生活において演ずる役割であり、したがってそれが構造的持続を維持するのに果たしている貢献である。』」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,59-60Pキーワード:マリノフスキーの「社会的機能」の定義

「マリノフスキーは、その初期に研究目的を述べた箇所で、次のように説明している。『この種の理論は、あらゆる発展段階における人類学上の諸事実をそれらの機能によって、すなわちそれらが文化の統合的体系のなかで演ずる役割によって、またその体系内でそれらが相互に関連する仕方によって説明することを目指している』。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,60Pキーワード:クラックホーンの「社会的機能」の定義

「クラックホーンは、次のように述べている。すなわち、『…一定の文化内容は、それが社会の観点からみて、適応的(adaptive)』であり、個人の観点からみて調整的(adjustive)であるような反応様式を規定しているかぎりにおいて、『機能的』である。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,60P

主観的意向と客観的結果の区別

2:単一の概念に多様な用語が用いられているケース

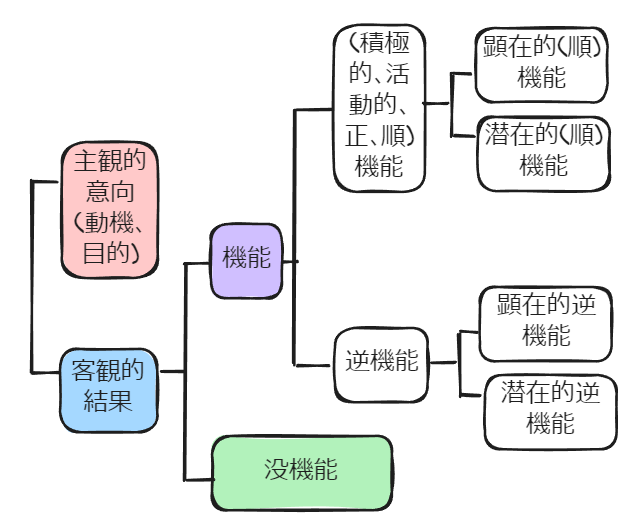

主観的意向:・目的、動機、意図、ねらいなどの類似するものをまとめて表す概念。

機能とほとんど同義に無差別に用いられる用語の例:利用、効用、目的、動機、意図、ねらい、結果

もしこうした用語が、表面的な言い方の違いだけでああり、実質的に同一概念であれば問題はない。しかし、実際にはそうではないから問題が生じる。

特に、「目的、動機、意図、ねらい」といった用語に注意する必要がある。

それらはマートンがまとめて「主観的意向」と呼ぶ概念群である。

主観的意向は機能と呼ばれることがあるが、機能として扱うことは間違っているという。混同してはならないことを強調する。

「『機能』とほとんど同義に無差別に用いられる多数の用語には、利用(use)、効用(utility)、目的(purpose)、動機(motive)、意図(intention)、ねらい(aim)、結果(consequence)という言葉がある。もちろん、このような用語が厳密に規定された同一概念を指すものとすれば、それらの用語の多様性を指摘してもたいして得るところがなかろう。だが、実際には、表面的に類似した概念をさすこれらの用語を無分別に用いると、厳正な機能分析から次第にかけ離れてしまう。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,60-61Pキーワード:客観的な社会学的結果と主観的意向、社会的機能の定義

「しかし、機能という概念は、観察者の見地を含み、必ずしも当事者の見地を含んでいない。社会的機能とは、観察しうる客観的結果を指すものであって、主観的意向(ねらい、動機、目的)を指すものではない。そして客観的な社会学的結果と主観的意向とを区別しなければ、不可避的に機能分析は混乱に陥るのであって、…」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,62P

社会的機能とはなにか、意味

社会的機能:観察しうる客観的結果、客観的な社会学的結果のことである。

後で扱うが、この社会的機能は機能、逆機能、顕在的機能、潜在的機能などに分類される。また、心理的機能とは区別される。主観的意向(ねらい、動機、目的、想定、予想、目論見)とは区別される。これらを混同すると、明晰な機能分析が困難になるという。

社会的機能における「機能」のみの定義づけをするとすれば、「一定の体系の適応ないし調整をうながす観察結果(客観的結果)」ということになる。

この「機能」は正機能や順機能として後にマートン以降に呼ばれることになる。要するに、社会的正機能や社会的順機能ということになる。

「社会的」と形容されるように主に「社会体系」に対して貢献を促すことが念頭におかれているのだろう。これが文化体系の場合は文化的機能、心理体系の場合は心理的機能といったように呼ばれる。いずれにせよこれらの機能は動機や目的といった主観的意向ではなく、客観的結果であるという点で同じである。

1:主観的意向と客観的結果は一致することもある

たとえば怪しい人物に近づかれないためという「動機」をもって防犯ブザーをぶらさげておくケースなどが考えられる。その「結果」として怪しい人物に近づかれなかったということはありうる。

ただし、「一致した」とどのようにして判断できるのかという問題も生じる。必要条件なのか、十分条件なのか、十分条件だとしてもその項目単一で果たせるもなのか等々の問題がある。服装の問題、性別、年齢、文化、さまざまな項目を考慮する必要があるのだろう。他の項目を一定にしたまま、防犯ブザーという項目だけを変動させて実験するとより客観的な結果が観察されやすいといえる。だからこそ社会科学では実験が難しいと言われる。

追記:ただし、一致したといっても全く同じ事態を意味するのではない。意図しただけでは外形的に何も変わっていないケースを考えれば明白である。たとえばスイッチを押せば明かりがつくだろう、という頭の中の出来事と、実際についたという頭の外(こういう言い方をすると哲学的にややこしいが)の出来事は区別しなければならない。このように考えると、機能は結果論的になるのだろう(2024/03/11)。

2:主観的意向と客観的結果は一致しないこともある。

たとえばテロリストが社会を良くするという動機をもって活動する場合、必ずしも社会が良くなるという結果をもたらすわけではない。むしろ動機、意図、目的とは反して悪くなるという結果をもたらすこともあるだろう。もちろん、どのような判断基準において総結果としてプラスあるいはマイナスの結果をもたらしたと言えるのかという問題はある。例えばテロ行為の結果、国の団結力が高まるというプラスの結果を客観的に見出すことは可能だからだ。プラスとマイナスをそれぞれ中立的に見出す必要がある。

主観的意向と客観的結果をひとまとめに「社会的機能」として、「同一」のものだと仮定してしまうと、「本人の意図しない客観的結果(潜在的機能)」や「逆機能」を見過ごしてしまうという問題が生じる。あるいは、「同一のものではない」ということをことさら有益な発見であるかのようにみなしてしまう。

観察者が、観察者の見地により判断した「客観的結果」が機能であるとマートンはいう(必ずしも当事者の見地を含んでいない)。例えば当事者の見地が「防犯」にあり、観察者もまた「防犯」であると判断することもありうる。

しかし、防犯ブザーをつけていたがために、本人の意図とは反してむしろ挑発と受け取られ、怪しい人物に近づかれることもあるという事実を発見したとする。つまり、観察者はこの場合、「防犯(回避)」という機能も、「誘引」という機能もあると判断することになる。あるいは、防犯ブザーをつけていることで好意を寄せている異性にも近寄られなくなったというような別の「機能」が生じることもありうるだろう。

Q 行動に対して与える「理由」と行動様式の観察された「結果」が同一であると仮定した場合どうなるか

恋愛や個人的理由といった「結婚に入る動機」と子どもの社会化といった「家族の果たす機能」が混ざり合っている文献の例をマートンは紹介している。

その文献では、「家族の機能は子供の社会化であると信じられているが、実際には個人的な要望を果たすためである」という論調になっている。

ポイント1:「動機」と「機能」とが同一であると先験的に仮定する必要はない。行動に対して与える「理由」と行動様式の観察された「結果」が同一であると仮定する必要はない。そうした先験的分析には価値が薄い。

ポイント2:主観的意向と客観的結果は一致することもあるが、一致しないこともある。一致するとあたりまえのように仮定すると問題が生じる。例えば「本人の意図しない客観的結果」が見過ごされる。そうした潜在的機能を考慮しない分析には価値が薄い。

ポイント3:主観的意向と客観的結果は独立的に変化するという。この文章は正直、理解が灰色である。おそらくは客観的結果は主観的意向の従属変数ではないということなのだろう。主観的意向が変化したからといって客観的結果が変化するとは限らない。防犯ブザーに防犯意識をもっていたとしてももっていなかったとしても、不審者からしたら目に見えた変化は見えないのだろう。防犯ブザーのように明確な目的がデザインされている例だとすこしわかりにくいのかもしれない。そもそも防犯ブザーが「標準化された社会的・文化的項目」として扱っていいのだろうか。

「誤って(主観的)動機と(客観的)機能とを同一視するときには、いつでも、明晰な機能分析が放棄されてしまう。というのは、やがて述べるように、結婚に入る動機(『恋愛』、『個人的理由』)と家族の果たす機能(子供の社会化)とが同一であると仮定する必要はないからである。また、人々が自分の行動に対して与える理由(『われわれは、個人的理由で行為する。』)と、これらの行動様式の観察された諸結果とが同一であると仮定する必要もない。主観的意向と客観的結果とは、一致することもあるが、また一致しないこともある。両者は独立に変化する。しかし、人々は行動に参加するよう動機づけられ、その結果(必ずしも本人の意図しない)機能を生じることがあるというならば、厄介な混乱の域を脱する道が開かれる。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,62-63P

概念の整理:公準,項目,体系,構造

知ったかぶり問題

・個人的にスッキリさせないと前に進めないので、3つの公準を説明する前に諸用語を整理しておく。これらの用語の理解に自信がある人はスキップしていいかもしれない。

この整理はマートンが直接的に扱っているものではないが、しかし理解していないと今後の話の内容が灰色な理解になりかねないものである。理解できないとしても、理解できていないものとして明示しておく必要がある。

たとえば体系や構造の違いを明確に説明できる人はすくない。私のようになんとなく「知ったつもり」でいることが多い。

「本当に自分はこの説明を理解しているのか?」と内省していくと、結局は諸概念の理解にまずは突き当たる。そこから諸概念の関係の理解に進んでいき、そして次にそれらの関係をわかったうえでの諸概念の理解に戻っていく。また、誰も彼もが同一概念、同一意味として体系や構造という表現を使うのではないため、その違いを抑えておく必要がある。そのためにはまず基本を知り、そこから偏差を索出していくという方法がやりやすい。

1:公準について

一般に、公準とはある論理的、実践的体系の基本的な前提として措定せざるを得ない命題を意味する。

公理と同じく証明不可能ではあるが、公理が自明であるのに対し、これは仮定的である。おそらく、社会人類学者たちは自らの仮説を「公準」と名乗っていたわけではないだろう。明らかに証明不可能であると自覚したままその仮説を採用するとは思えない。これはマートン側が、彼らの仮説を「公準」だと、つまり証明不可能な命題だと表現しているのだと思われる。

例えば社会人類学者たちは、ある未開社会の範囲では経験的に実証したと考えている場合がある。しかしそれらを他の社会すべてに適用できるという「過度な一般化」を行うと、それは経験的に証明不可能な仮説に、つまり「(不当な)公準」になってしまう。まだ完全には証明されていないだけで、いずれ証明される程度のものだと思っていた可能性もある。

公準だからといって必ずしも不利益というわけではないのだろう。たとえば幾何学では「線分は延長することができる」といった公準が要請されている。この公準のおかげで、なんらかの利益が得られているのだと思われる。しかし社会学ではそうした公準が経験的に反証されている、あるいはそのせいで明晰な分析が困難になっているとすれば、不必要になるのだろう。

2:項目について

「項目」とは一般に「 物事を、ある基準で区分けしたときの一つ一つ」を意味する。たとえば「このリストに載っている項目について、ひとつずつ確認してください。」といった使い方をする。

一般に、「事柄」は抽象的な物事を表す場合に、「事項」はより具体的な物事を表す場合に、「項目」は複数の似たような物事を表す場合に用いる。

たとえばマートンは「標準化された文化的・社会的項目」という言い方をする。標準化は反復的、型式的な意味合いである。文化的・社会的項目の例としては活動、慣行、信念、観念、物質的事物、感情、慣例、行動型式、制度などが挙げられている。慣行や慣例、制度などはその概念のうちに標準化された意味合いが含まれている。マートンは厳密にではなく、緩くこれらの概念を用いている。

ある個人が一回きりしか行わないような物事は「標準化された文化的・社会的項目」とは基本的にいわないだろう。個人的項目などと呼ぶのかもしれない。

(1)体系について

体系(英:system):・(1)「システム」の最小限の定義は「たがいに作用しあう要素からなる全体」であるという。また、どういう要素からなるシステム(全体)を措定するかは、分析する側の目的や用途によって、分析者が決めることであるという。溝部明男さんの定義。(2)「相互に関係をもつ構成要素からなるひとまとまりの全体であり、その全体はその環境に対して、境界を維持してゆく能力を持つもの」。溝部明男さんの定義。

体系とはいわゆる「システム」のことである。したがって、社会体系とは社会システムを意味する。

たとえばジンメルは「人」を要素とした心理的相互作用、関係からなるものを、パーソンズは「行為」を要素として、ルーマンは「コミュニケーション」を要素としてシステムを考えていたと捉えることができる。社会体系(社会システム)を最初に明示的に使用したのはスペンサーであり、本格的に論じたのはパレートだという。その後、パーソンズやマートンが使用していくことになる。

たとえば溝部明男さんは、「システム」の最小限の定義は「たがいに作用しあう要素からなる全体」であるという。また、どういう要素からなるシステム(全体)を措定するかは、分析する側の目的や用途によって、分析者が決めることであるという。

この説明はわかりやすい。対象の側にあらかじめシステムが固定的に存在していて、それを観察者が発見するのではないという指摘は重要だろう。また、これらの指摘は観察者がどういう要素からなるシステムに範囲を絞るのかという、マートンのいう中範囲の理論とも関連してくる。マートンの場合は、実証可能な範囲に絞るというものだった。であるならば、パーソンズのいうような大きな範囲は実証が難しいという結論にならざるをえないのだろう。

「「システム」の最小限の定義は、「たがいに作用しあう要素からなる」全体ということになろう。どういう要素からなるシステム(全体)を措定するかは、分析する側の目的や用途によって、分析者が決めることである。「システム」は相対的な概念であり、対象の側にあらかじめ「システム」が固定的に存在していて、分析者がそれを発見するという類のものではない。」

溝部明男「社会システム論と社会学理論の展開-T. パーソンズ社会学と残された3つの理論的課題-」,23P

(2)構造について

溝部さんはシステムと構造は異なる概念であるとし、以下のように定義している。

システム:・「相互に関係をもつ構成要素からなるひとまとまりの全体であり、その全体はその環境に対して、境界を維持してゆく能力を持つ」

構造:・「システムの部分、構成要素、あるいはそれらの相互の関係のうちで、変化しやすいものを除いた定常的な部分、構成要素、相互関係のこと」。

私にはこの構造の定義が分かるようで全くわからない。「要素同士の関係」だけではなく「要素」単体もなぜ構造と呼ぶことができるのか、「部分と要素の違い」など、理解が灰色である。もし要素と部分が同義ならこうした定義は冗長なので、おそらく違うのだろう。

たとえば「サブシステム」や「集団」、「複数の役割」といったものを部分として扱い、あくまでもシステムの最小単位(行為や個人、役割など)を要素として用いているなどというケースが考えられる。あるいは単なる安定した相互関係と、そうした相互関係を生み出す何か(部分)は区別しなければいけないというケースが考えられる。

「「構造」とシステムは異なる概念である。システムとは、「相互に関係をもつ構成要素からなるひとまとまりの全体であり、その全体はその環境に対して、境界を維持してゆく能力を持つ」と定義すると、構造とは「システムの部分、構成要素、あるいはそれらの相互の関係のうちで、変化しやすいものを除いた定常的な部分、構成要素、相互関係のこと」である。「構造」概念は、「システム」概念よりも古くから使われてきた。」

溝部明男「社会システム論と社会学理論の展開-T. パーソンズ社会学と残された3つの理論的課題-」,30P

パターンとしての構造と、規則としての構造の違いとは、意味

友枝敏雄さんによると、「構造」概念はさらに二つの意味に分けられるという。

パターンとしての構造:「地位-役割」間の関係および社会資源配分の定型化されたパターン。パターン化された相互行為のまとまりである。たとえば医者の患者に対して平等に接する傾向など。

規則としての構造:・「地位-役割」間関係その他の定型化されたパターンを生み出す原理あるいは規則。規範、伝統などもここにあたる。たとえば普遍主義や個人主義、業績主義などが規範である。

正直この2つの定義の違いについてわかるような、わからないような感じがする。「パターンとしての構造」が見られたからといって、必ずしも「規則としての構造」があるとは限らない、というならば区別できるかもしれない。

規範の内面化も制度化もされていないが、偶然、安定した相互行為がなりたっているというケースなど。あるいは安定した相互行為はみられないが、それらを制度化・内面化しうるような規則は存在するなど。もしどちらかの構造のみが存在することができないとすれば、同じ構造の2つの側面なのかもしれない。システムや構造を流動的に考えれば、あるほんの一瞬だけなんの相互作用も見られないという瞬間はありえるかもしれない。「時間」とシステム・構造の関係は重要な要素となりそうだ。

構造人類学などでは「人間間精神あるいは思考の中に備わっている構造」や「人間精神の無意識の構造」というふうにつかわれている。ギデンズによる「構造化理論」では「規則としての構造」が主に構造として扱われているという。つまり、「パターンとしての構造」を構造として認めないということだろうか。ギデンズの批判は機能主義批判と呼ばれ、そもそもギデンズは「機能概念」すらいらないと批判している人物である。このあたりはギデンズの動画で深く理解を目指したいと考える。

たとえばブリタニカ百科事典の「社会構造」の説明では、行為や役割に着目すれば「相互行為、役割体系」、下位集団に注目すれば「集団間の相互連関」、制度に注目すれば「規範体系」になるという。そしてそれらのうち特に安定したものを「構造」とよび、さらにそれらの構造同士の連関もあるという。ちなみに、「連関」は具体的な繋がりや直接的な関連を扱う際に、「関係」はより広く、間接的なものも含めて一般的に使用される。

なかなかややこしい。要素や部分の定義次第で複数のシステムを想定でき、またそのシステムの中の安定した構造も想定できるということは理解できた。

ある集団をシステム(全体)として扱うこともでき、より大きなシステム全体のサブシステム(部分)あるいは構成要素としても扱うことができるというようなイメージである。

「「構造」の概念には二つの意味がある。友枝敏雄らによると、一つは複数の「地位-役割」間の関係および社会資源配分の定型化されたパターンを指し、他の一つは、これらの「地位-役割」間関係その他の定型化されたパターンを生み出す原理あるいは規則を意味する。たとえば、企業内であれば、組織内の「地位-役割」の配置によって、相互行為は、ある程度パターン化されている。伝統社会においては、伝統および慣習によって、人々の相互行為はパターン化されている。これらのパターン化された相互行為のまとまったものを「構造」と呼ぶ。これが第一の意味である。第一の意味の構造を産出する原理、規則あるいは規範を第二の意味で「構造」と呼ぶことがある。たとえば、わが国には年功序列の規範があり、近代社会には平等主義、普遍主義、業績主義の規範がある。社会システムの構造の二側面のうち、前者を「パターンとしての構造」と呼び、後者を「規則としての構造」と呼ぶことがある(友枝敏雄1998:7-8頁)。」

溝部明男「社会システム論と社会学理論の展開-T. パーソンズ社会学と残された3つの理論的課題-」,30P「他に、構造人類学の領域で、人間精神あるいは思考の中に備わっている構造が、親族組織や神話、分類の中に反映されると考える立場では、人間精神の無意識の構造といった使い方がなされることもある。」

溝部明男「社会システム論と社会学理論の展開-T. パーソンズ社会学と残された3つの理論的課題-」,30P

パーソンズにおける構造概念

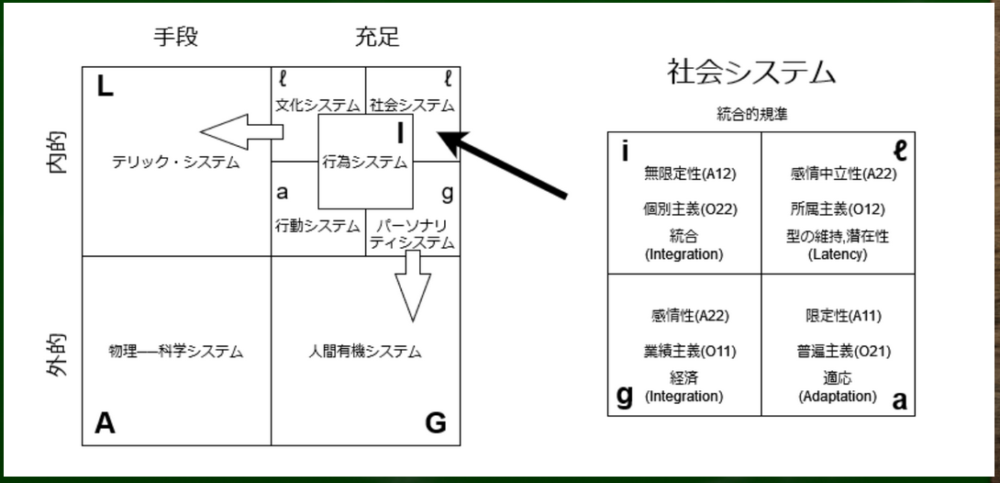

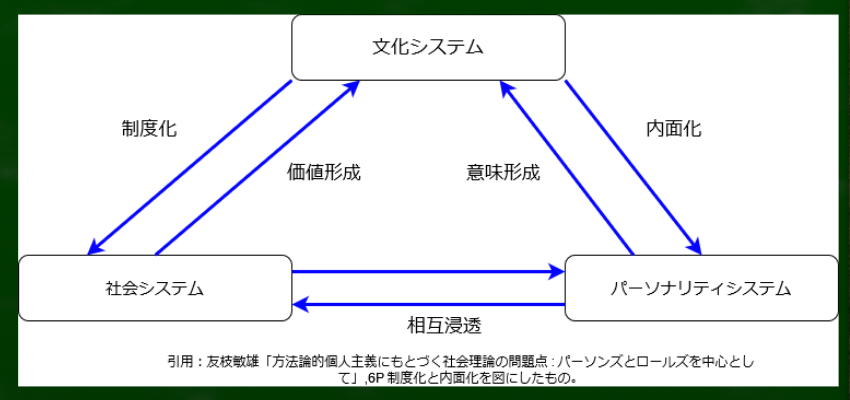

たとえばパーソンズは「構造」を、社会システムの諸部分のうち「定常的な部分」を指すとしている。いわば相互行為がパターン化されているケースである。たとえばパターン変数などはパーソンズが構造を扱う際に扱った概念である。

たとえばアメリカでは普遍主義的な選択が重視され、中国では個別主義的な選択が重視されるといったイメージである。特定のパターン(型)を導くような「文化、共通の価値規範」があり、それらは選択的な志向の基準を個人に提供するというわけである。

もし行為や役割、コミュニケーションがすべて完全にランダムに選択されていれば、そこに構造はみられにくい。しかし、行為者は特定のパターンを選ぶ傾向がある。

そしてその傾向を導くものは文化や共通の価値であり、そうした価値が個人において内面化され、社会において制度化されることで社会の秩序が安定するという説明である。これはホッブズ的秩序問題に関連する問題。

溝部さんによると、パーソンズは「パターンとしての構造」と「規則としての構造」を区別せず、「定常的なもの」を構造として用いているという。

村田裕志さんによれば、パーソンズの「構造-機能分析」それ自体は「当該のシステムを構成する二項以上の変数の相互関係性のもとで、そのどちらの側を『構造』として設定するかが、視点のとり方次第で相対的であるがために、体制維持的でも保守的でもない」という。

パーソンズの場合は、これらの二つの意味を区別しないで、「定常的なもの」を構造と呼んでいる。ギデンズの「構造化理論」に見られる「構造」は第二の「規則としての構造」を指していると思われる。」

溝部明男「社会システム論と社会学理論の展開-T. パーソンズ社会学と残された3つの理論的課題-」,30P

ラドクリフ・ブラウンにおける構造概念

たとえば社会人類学者のラドクリフ・ブラウンは、社会体系を「全社会構造と社会慣例の全体とを包括するもの」というように定義付けている。

また、「構造と慣例を区別し、慣例のなかに構造が現れ、構造は慣例によって持続的に存在する」と説明している。

習慣、慣習、慣例の違い

ちなみに個人が繰り返す行動様式を「習慣」、社会的に繰り返す行動様式を「慣習」と一般的に呼ぶ。「慣例」は慣習の一種であり、日常規則的に繰り返される生活様式を意味するという。要するに、習慣は法や習俗(しきたり)ほど社会的制裁の程度が弱い規範的なもの、特殊な社会ごとのマナーのようなものだろう。

そう考えると、構造と慣例の区別は、「パターンとしての構造」と「規則としての構造」に通じるものがあるといえるのではないだろうか。

マートンは基本的に、包括的な社会体系を直接に分析の対象にしていない

マートンは基本的に、包括的な社会体系を直接に分析の対象にしていないという。いわゆるあらゆる集団、文化を含むような「包括的な社会全体」である。

準拠集団のようにある特定の小集団、ある特定の文化といったような小さな範囲の社会システムや文化システムを分析の対象にしているイメージである。実証可能な範囲の体系に絞った上で、その中範囲の体系のうち、さらに変化しにくい(定常的、恒常的、反復的、標準的)な項目である構造を機能分析の対象に絞っていくのである。これはパーソンズのように(包括的な)社会全体のような大きな範囲を扱おうとせず、実証できる小さな範囲に絞ろうとしたという意図が見える。

ギデンズはマートンが「体系と構造を同一視し、整理が不十分である」と批判している。

安西文夫さんによれば、マートンの分析は主に「恒常的な因果」、あるいは「恒常的な因果」と「フィードバックによる自己制御」の間としての体系という概念に狭く限定されてしまっているという。ギデンズは「構造の二重性」を考慮にしているという違いがあるという。

マートンは「特定の体系にとって機能的あるいは逆機能的」というような言い方をする。さらには「社会構造(および文化形態)が集団の持続に必要な機能を果たしている」というような言い方をする。

一方で、社会体系や文化体系は、それら反復的項目が機能することによって、維持される対象として主に語られている。

「標準化した(すなわち、型式化され、反復される)社会的・文化的項目」が分析の対象である基礎要件であるとマートンは述べている。

であるならば、分析対象は主に「構造」であるということになるのではないか。そして「項目が果たす機能」というように、もっぱら機能を果たすのは「構造」であることが想定されている。

追記:しかし、項目は社会構造によって拘束されると説明されるので、こうした言い方はあまり正しくないのかもしれない(社会構造が社会構造によって拘束されることになる)。あるいは、より大きな社会構造によって、より小さな社会構造が拘束されるといった考え方もできる。いずれにせよ、マートンは体系、拘束、部分、相互行為といった基礎概念の整理を避けている気がする(この論文を見た範囲では)。2024/03/11

ただし、項目の例として「社会的役割、制度的型式、社会過程、文化型式、文化的に型式化された情緒、社会規範、集団組織、社会構造、社会統制の手段などの諸項目がこれである。」と述べている。

「機能理論の基本的趣旨の第三は「体系」と「構造」との概念の関係に関する。これについてのギデンズの批判の結論によれば,「機能理論或いはもっと特殊的には構造機能理論は体系と構造とを誤って同一視する。

体系と構造という用語は「構造・機能理論の文献においては慢性的にあらわれる。」Cibid.)とギデンズはいう。

「体系」については「身も心もすべてを「あげてとりくむ」パーソンズとは対照的にマートンがつねに細心の注意をはらうことについては,グッドナーの指摘に関連して前述した。特に包括的な社会体系を直接に分析の対象とすることはない。しかし体系の観念そのものが否定されるのではない。初期の著書では索引に一度しか姿を見せない「社会体系」も用語としては以後の著述をふくめて,いたるところに散見され,その多くが便宜上の使用に供されるにしても,たとえば小集団に関連する場合のように社会的結合の複合形態の体系的性格は明確に把握されている。社会学における体系念の展開は並行的に生物学およびその他の諸科学において一般化された体系諸概念ならびにGeneralSy-stemsTheoryにおける学際的ひろがりにおいて支持される統一理論に現われるそれから遊離され得ない。」

・安西文夫「機能主義批判の現段階」,12p「ギデンズは社会の構造が欲求や動機を持つことはない、と考えた。そしてマートンの「構造Aは行為Bを必要としている」という説明は、個人の実践(行為)と社会の状態(構造)の間を非再帰的なフィードバックサイクルとして単純なループで結びつけるだけに止まっておりへなぜそのようなフィードバックサイクルが起こるのかについて明確な説明を与えていないという指摘を行い、この点に機能主義理論の欠陥を見出している。『私は何故そのようなフィードバックが起こるのかを説明するためには’能的な(非再帰的なループ)関係として切り離すのでは不充分であることを指摘した。では、なぜ意図せざる帰結のサイクルが長期の時間を超えた社会の再生産を促進するためのフィードバックを与えるような事態が起こるのだろうか。一般的にはこれを分析するのは困難ではない。ある時空コンテキストの中に置かれた’繰り返される行為は、これらの行為を行う人々によって意図されたのではないち規則的な帰結を、そこから多かれ少なかれ離れた時空コンテキストにおいて発生させる。この第二シ–ズのコンテキストの中で発生することがらは直接的または間接的にもはじめのコンテキストにおける行為をさらに継続させる場合の条件に影響を与える。何が継続しているのかを理解するためには、個人が時空間を横断した規則的な社会慣行に従事することに動機付けられているのは何故かへそしてそのことでどのような帰結が起こるのかを説明する変数以外には’どんな説明変数も必要ではない。意図せざる帰結は、参加者によってそのようなものとして再帰的に支持された規則的な行動の副産物として規則的に分配されている。』」

倉田良樹「雇用関係の社会理論(3)」121-122P「ギデンズはマートンのこの論文を1979年著書の参照文献中に含めているので構造分析に示すマートンの熱意については知悉していると思われるが,彼の現在の考えかたについては改めて検討する機会をギデンズとともにもちたい。ところで本質的な事実はマートンにおいて,たしかに「構造分析」の用語はますます頻繁に使用されるのであるが,その内容のそれに対応する充実はみとめられないことである。かつての「機能分析」に代えて「構造分析」が置かれたり構造主義への傾斜がますます濃厚にみとめられることも著明な意味あることに思われる。構造と体系との同一視は「構造」,「機能」,それらの統一としての「体系」の概念的整理が不充分であるという事情のためである。したがってたとえば「機能する構造」が構想されるが、その場合には体系概念はすでに必要がなく。位置すべき場所もない。同様に「機能する体系」は構造の概念を余分のものとする。それらのことはすべて構造機能主義における体系概念の不適正を改めて示すものである。そこでは体系が構造から明確に区別されず,「諸部分の相互依存」がきわめて狭く限定されて考えられる特殊なとり扱いによるのである。

詳しく言えば

(一)homeostaticな因果,

(二)フィードバックによる自己制御,

(三)反省的自己制御として考えられた行為の相互依存としての体系のうちで、

せいぜい(一)から(二)の間を迷走し、多くの場合,(一)に固執する状態を物語る。」

・安西文夫「機能主義批判の現段階」,13p

構造と規範の区別

項目の中に社会構造がある。こういう書き方をされると、それ以外の項目が社会構造ではないかのようにみえてしまう。もし違うとすれば、それらとの明確な違いはどこにあるのか疑問が生じる。構造と規範が区別されているように見えるが、明確な違いはどこにあるのか。パターンとしての構造と規則としての構造というような違いなのか、全くわからない。

この本(マートンの『社会理論と機能分析』)の訳者の金沢実さんが後半で「一般的な幅広い概念、たとえば社会体系、制度、価値などのような概念は、あまり明確な定義や限定的意味を与えられないで、ルーズに用いられている」と述べているように、よく整理されていないのである。

しかし訳者によれば「概念の機動性」という利点があるという。これは後に扱う「緩い志向」とも重なってとても興味深いのだが、読む側からすれば混乱する。

例えば「体系が機能を果たす」と言わずに、(体系を構成する安定した要素の相互関係ないしそれらの相互関係を生み出すような部分である)「構造が機能を果たす」と明確に区別するとする。他の分析においてその体系が他の体系の部分となることはあるにせよ、しかしそのことは考慮せずに、自律したものとして便宜的に限定するのである。それならば、構造と体系は区別されているのではないかと思ってしまう。

このあたりは理解が灰色というより、頭真っ白である。機能と構造、構造と体系、それらの区別の明晰な分類をマートンは提示できていない。やはりギデンズやルーマンを踏まえて理解する必要がある。また、あえて明晰に分類しないことにおける利点も同様に理解する必要がある。

例えば日本において社会体系はいくつあるのか。日本という社会体系の中に、神奈川県という社会があり、東京都という社会があるとも考えられる。

さらに目黒区のA集団、B集団というように細かく範囲を絞って「社会体系」だということもできるのだろう。

日本という大きな社会体系の部分体系(サブシステム)として神奈川県を見ていくのか、あるいは部分であるという視点を一旦置いて、とりあえずそこを全体だと仮定して見ていくのか。それらを明確に異なるシステムだと判断する基準はどこにあるのか。

錯綜した理解を記述していると自覚しているが、しかし個人的には理解できないことを理解できないと明示することが重要になる。こうした「投げかけ、問い」が将来においてひっかかって回収されることがある。私の全ての記事は講座ではなく、メモのような形なのでご了承いただきたい。

たとえばある集団にとって機能的だが、別の集団にとって逆機能的だという言いかたをマートンはする。たとえば「未開社会では、ただ一つの宗教体系が行われているだけであって、」というような言い方をする。

集団や組織、宗教ごとにシステムがありうるということになり、また一つの集団ないし社会において複数の宗教体系が含まれることもありうる。ジンメルの定義的には最低2人の相互作用からシステムはなりたち、その相互作用の恒常的な作用に着目した場合、それは構造ということになる。

「かところで、彼の著作をつうじて気づくことは、一般的な幅広い概念、たとえば、社会体系、制度、価値などのような概念は、あまり明確な定義や限定的意味を与えられないで、ルーズに用いられていることである。二、三の例をあげれば、ビュロクラシーのさまざまな形態を社会体系とも、制度ともいい、ときには組織とも呼んでいる。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,450p(金沢実さんの解説)

「彼のばあい、概念の明確化は、その変数の指標を十分明確に分析するのでなければならない。指標とは、概念化された項目の記号を意味するものであって、このような指標の明確化されていない不十分な概念は、散漫な説明の次元にとどまり、やがて実質的に明確化されるべきいわば括弧つきの概念として用いられているにすぎない。したがって、彼の著述をみてもわかるように、社会学概念のすべてについて正確な定義やその厳格な適用を試みることよりも、むしろ機能分析を十分に遂行するために操作しうる最小必要限度の概念装置だけに周到な用意が払われている。ここにも再び、限定的なものから一般的なものへのマートンの論理的指向がうかがわれる。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,450p(金沢実さんの解説)

「こうして暫定的に用いられる概念の曖昧さの代わりに、彼はたえず概念化の機動性を利用しているのである。こういう見地から、彼は、パーソンズとはまったく対照的に、社会体系を構成する諸要素や諸仮定のすべてを組織的に論じていないし、その機能要件なども明記していない。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,451p(金沢実さんの解説)

「全体の体系」と「部分の体系」が区別された場合はどうなるか

「ある部分の体系」が「全体の体系」に対して機能を果たしているという言い方もできるのかもしれない。ある特定の宗教体系が、その国全体の宗教体系の維持にとって機能を果たしており、さらにその国全体の宗教体系が、その国全体の維持にとっての機能を果たしており・・・という言い方もできるかもしれない。この場合の体系と構造はいかにして明確に区別されるのか。全体-部分関係がその都度、可変的に、観察者の恣意的な切り取りによって変わっていくだけなのか。

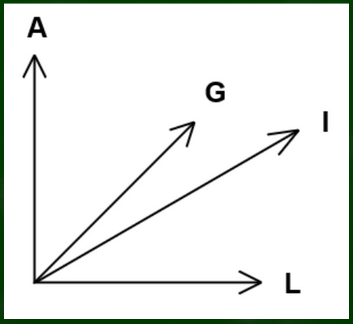

たとえばパーソンズは、おそらく最も大きな単位である「全体システム」を、行為システム、テリックシステム、物理-科学システム、人間有機システムに機能分化させて考えている。

さらに「行為システム」は社会システム、文化システム、行動システム、パーソナリティシステムに分かれる。さらに社会システムはAGILのサブシステムにわかれ、さらにそのサブシステムはagilのサブシステムにわかれる。

【基礎社会学第二十八回】タルコット・パーソンズのAGIL図式とはなにか

このように広く、包括的に考えていくと、あるサブシステムはより大きな全体システムに対して機能している、あるいは機能要件であると考えていくことになる。ここまで大きな全体システムを全体とするならば、我々の想定できるあらゆるシステムはサブシステムとなり、それらのサブシステムを恣意的に(サブではない)「システム」と読んでいるに過ぎないのか。何を全体とし、何を部分とするかが恣意的に、観察者の分析意図によって決めていいとすれば、自分が決めた全体の範囲外のシステムは「環境」になるのか。

このあたりはグールドナーが機能主義者を批判した際に述べた「機能的自立概念」や、ギュルヴィッチが述べた「全体は諸部分のかなり自律的な多種多様な運動の複合、重層として成立するのであって、全体の存立、統合のために諸部分がそれぞれの機能をはたしているわけではない」という視点も理解のヒントになってくるのだろう。なにをもって自立(自律)とみなすのか、なにをもって境界の成立と見なすのか、ルーマンにも通じてくるキーポイントである。

灰色なパーソンズに対する理解の整理

以前、パーソンズのAGIL図式を扱ったが、その問題点について正直あまり理解できていなかった。その問題点とは、佐藤俊樹さんが挙げていた「近似の妥当性」と「システムと社会の二重定義」である。

今回、そのすべてを詳細に扱うことは出来ないが、断片的に触れておきたい。

佐藤さんによると、物理学ではシステムは「単なる質点の相互作用の集まり」でしかないという。

しかし、パーソンズの場合、社会システムにおけるシステムは単なる相互作用の集まりではないという。なぜなら、単なる集まりである場合、それは相互作用の範囲以上のものではない。しかし、パーソンズは「境界維持システム」という、自らの境界を維持するように動くシステムという概念を導入している。

佐藤さんによると、「相互作用の集まりがあたかも境界を維持するかのように動くしくみが積極的に示されないかぎり、二つのシステムは別のものだと考えざるをえない」という。

つまり、あるシステム(境界維持システム)が他のあるシステム(単なる相互行為の集まり)を維持しているということになる。佐藤さんの言葉で言えば、「社会が社会を作る」という事態である。問題は、パーソンズが「仕組み」を示していないにもかかわらず、一つのシステムが単なる集まりでもあり、また自分の境界を維持するように語られているという点だろう。この論点は自分自身を不断に生成し続ける自律的なシステムであるルーマンの「オートポイエティック・システム」の概念とつながっていく。

また、パーソンズは「相互行為の全体の挙動」については知ることが出来ないと考えていた点を抑えておく必要がある。つまり「全体の社会体系」の挙動全てを我々は知ることが出来ないというわけである。安定していると判断することができない、他のランダムに見えるようなパターン全ても把握しなければ社会全体の挙動を知ることはできないわけだ。

これはデュルケムとも、ルーマンとも重なってくる。そして、いかにしてそれと近似したもの、あるいはなにかしら関連するものを理解するかという点が重要になっていくのである。

佐藤さんによると、パーソンズは社会全体の挙動を知ることが出来ないため、機能要件で近似しようとしたという。安定していると判断することができない、他のランダムに見えるようなパターン全ても把握しなければ社会全体の挙動を知ることはできないわけだ。

相互行為の内に恒常的な形態をとるものを「構造」と名付け、その構造が機能要件をみたすか満たさないかに応じて、全体が特定の動き方をするという考え方をした。動き方は主に恒常的な形態が変わるか、全体が成立しなくなるかの2つである。こうして全体の動きの近似的なモデルを作り、知ろうとしたのである。

しかし佐藤さんいわく、そもそもパーソンズの説明の仕方は厳密には「近似モデルではなく、相互行為群に別の水準の何かを新たにくっつけているだけ」だという。言い換えれば、「相互行為の集まりそれ自体」と、「その結果として生み出される独自のなにか」だという。この話は先ほどの二重定義の話と重なってくる。

しかしこの動画で扱うにはボリュームが大きすぎ、また私の理解も浅いためこのあたりで区切りをつける。しかしいつかは扱わなければいけない課題であり、できればルーマンの理解を通してもう一度扱いたい。

「第二の失敗の方に移ろう。パーソンズの構造機能主義はそもそも近似なのだろうか。ここにはパーソンズの社会学をこえて、社会学全体に関わる問題が潜んでいる。だから、少しくわしく説明する。構造と機能の定義に戻ると、本来知りたいのは相互行為の全体の挙動であった。これを直接知ることはできないから、パーソンズは機能要件で近似しようとした。相互行為のうち恒常的な形態(=構造)をとるものが、一定の機能要件をみたすかみたさないかに応じて、全体が特定の動き方をする。恒常的な形態が変化するか、全体が成立しなくなる、と考えたわけだ。しかし、相互行為のうち恒常的な形態をとるものも、相互行為の全体にふくまれるはずだ。むしろ、その主要な部分だといっていい。だとすれば、構造が特定できた段階で、相互行為の全体の挙動もかなりわかったことにならないだろうか。」

佐藤俊樹「社会学の方法」,208P

「物理学の力学系は実際そういうもので、質点間の相互作用をさす。ところが、パーソンズの『社会システム』には、もう一つ別のシステム概念も出てくる。それは『境界維持システム(border-maitain system

)』と呼ばれ、自らの境界を維持するように動くとされる。相互作用の集まりとしてのシステムは、境界維持システムではない。相互作用の集まりでは、境界は相互作用の範囲以上のものではないからだ。それをシステムが維持するというのは、わかりやすくいえば、集合がその範囲を維持するように動くというのにひとしい。相互作用の一般的な定義では、そういうことはありえない。それゆえ、相互作用の集まりがあたかも境界を維持するかのように動くしくみが積極的に示されないかぎり、二つのシステムは別のものだと考えざるをえない。こうした全体の二重定義は構造機能主義だけの問題ではない。」

佐藤俊樹「社会学の方法」,210-211P

「それに対して、境界維持システムのように考えた場合には、社会を維持する機構=Aがあって、それによって社会=Bが維持されている。社会を維持する機構も社会だから、社会が自分で社会をつくっていることになる。そういう自己組織系として、『社会が社会をつくる』ことになる。もちろん、この場合にはAがBに本当に含まれるのかどうか、そんな因果関係がそもそも成立するかどうかが問題になる。これは現代社会学の最前線の主題でもあるので、第二部であらためて述べるが、その手前にも実は重要な問題がある。社会学では、この二つの『社会が社会をつくる』のちがいが曖昧にされやすい。社会は人間あるいは行為の集まりなのか、それとも独自の自己組織的な何かなのか。もつとも簡単にいえば、社会は主語にならないものなのか、それとも主語になるのか。そこが曖昧にされやすいのだ。社会学を学び始めるときには、多くの人がここにひっかかるが、専門的な研究者になっていくなかで、次第に忘れていく。これにはっきりと距離をおいていたのは、『社会とはなにか』の問いを明確に回避したウェーバーくらいだろう。ジンメルは、形式と形式がうみだす特性を同じものだとしない、という消極的な形で対処した。パーソンズの場合は、二つを積極的に混同する形でシステム論を展開した。」

佐藤俊樹「社会学の方法」,211-212P

「パーソンズは、特定の出来事(例えば自殺)や制度(例えば近代的な資本主義経営)ではなく、社会そのものを理論的に考察しようとした。…コントやスペンサーらの一九世紀社会学でも、『軍事的社会』や『産業社会』みたいな形で、社会全体の特性が描かれる。けれども、これらは特定の制度を社会全体にそのまま拡大適応した議論でしかあに。それに対して、パーソンズは社会を成立させるしくみを、『相互行為―構造―機能』という論理的構築の形で描いた。社会の基本単位を相互行為とし、相互行為の集まりを『社会システム』と名付けた。そして、その全体の挙動を構造と機能で近似できるとした。」

佐藤俊樹「社会学の方法」,214P

構造を安定(恒常、定常)・不安定以外の要素で定義するとしたらなにが必要になるのか

話を戻そう。

構造を安定(恒常、定常)・不安定以外の要素で定義するとしたらなにが必要になるのか。

ある観点において恒常的であるというような任意で静態的な観点によるものにすぎないのだろうか。なんとなく反復的に見える、昔から続いているという資料がある、というような曖昧なものなのか。統計的に最頻出の数量化できるものなのか。

体系と構造の区別については個人的に灰色の理解のままなのは不安だ。特に、マートンが体系と構造を同一視してしまっているというギデンズの批判を理解できていない。構造の判定基準が「恒常性」に絞られがちで曖昧であり、任意的であるというような理解しかできていない。

そもそもある範囲において体系が確認されているとどのように判定するかも不明瞭である。ある要素(人間であれ、地位であれ、役割であれ、行為であれ、コミュニケーションであれ、細胞であれ)の相互作用(相互依存関係と、相互浸透関係との違いも理解する必要がありそうだが)が見られる場合、そこになんらかのシステムがあるといえるかもしれない。

しかし、2つの異なるシステムがあると判定する場合はどうだろうか。

他の相互作用と区別できるような相互作用という考え方、いわゆる「差異」が必要になる。キリスト教と仏教を我々が別の宗教システム、別の宗教形態(≒構造)であると区別できるのは、それらの境界がなんらかのかたちであるからだろう。田中さんと鈴木さんは違う生物だ、と我々はなんらかの差異をもとに区別している。法律と文化は違うシステムだ、と我々はなんらかの差異をもとに区別している。

もしそうした2つの異なるシステムの判定基準と、2つの異なる構造の判定基準が同一であり、単なる恒常性の如何やその範囲の単なる大きさの如何によるものであるならば、構造と体系の区別は曖昧になる。

「境界維持」、「システムと環境の区別」「相互依存」、「再帰性」、「再生産」や「自己言及」、「時間性」などがヒントになる。いずれにせよ、マートンは体系について特別な整理を行っていないのでこの動画では深堀りできない。ギデンズやルーマンで、さらに詳細な体系と構造の関係に関する分析の整理が目指されると期待することにする。

【1】機能的統一の公準に対する批判

マートンは従来の機能分析で中心的に用いられている誤っている、不当な3つの古典的な公準を批判している。

批判を通してそれらに代わりうる概念やアイデアを提案し、機能分析をより厳密に、有益に利用できるように整理している。

人類学における機能分析については以前の記事を参照。

【基礎社会学第二十五回】マリノフスキーとラドグリフ=ブラウンの「機能主義」とはなにか

機能的統一の公準とはなにか、意味

機能的統一の公準(一体性の公準):・標準化された(全ての)社会的項目や文化項目が全体の社会体系または文化体系に対して機能的であるという仮定のこと。このように、あらゆる項目が体系の維持に対して機能している状態、高度に統合されている状態を「機能的統一」と呼ぶ。

一体性:・機能が何らかの全体に対して関わること

ポイントは「全体」に対して機能的であると限定しているという点である。たとえばある集団(部分)のみの維持だけに機能する、といった視点が、単位の変動が考慮されていない。

「内容的にいえば、第一の公準は、標準化された社会活動や文化項目が全体の社会体系または文化体系に対して機能的であること、第二の公準は、かような社会的項目や文化的項目のすべてが、社会学的機能を果たしているということ、さらに第三の公準は、これらの諸項目がしたがって不可欠であるということである。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,65P「一体性というのは、機能が何らかの全体に対して関わることをさす。」

佐藤俊樹「社会学の方法」,233P

機能的統一の公準の問題点

【問題点】大前提として、「ある項目が全体の体系に対して機能する」という仮定は先験的にわかるものではなく、経験的な、観測者が成り立つかどうか確認するべき事実問題である。

また、「機能的統一」という概念は「統合の程度が高度である」ということを先験的に前提している。しかし、ある項目が体系の維持に対してどの程度プラスに機能するかは先験的にわかるものではない。つまり、統合の程度は「経験的な変数」であり、また、同一社会においても時代においても、社会においても変化する。

もし仮に、「標準化された社会活動や文化項目が全体の社会体系または文化体系に対して機能的であるという仮定」が、ただ「なんらかの程度機能的である」というような仮定であるとすればそれは定義の問題だという。

たとえばある集団に対してある項目が、その程度は不明だが何らかの維持に貢献すると定義づけするならば、一見正しいように見える。しかしそうした仮定は役に立たない。何らかのプラスがあるというだけではなく、何らかのマイナスもあり、その差引残高を考慮することで役に立ってくるのである。また、没機能的である、つまりプラスにもマイナスにもなんら機能しないような標準化された社会的・文化的項目が経験可能性としては残る。

「(ラドクリフ・ブラウンの文章の引用)『機能的統一とは、社会体系のあらゆる部分がかなりの程度の調和または内的な論理一貫性をもって、いいかえれば、解消したり、規制したりすることのできない永続的な葛藤を生ずることなしに、協働する状態と定義することができよう。』」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,66P

「機能的統一という観念が経験テストの範囲を超えた公準ではないどころか、まったく正反対であることは、まさに明瞭であると思われる。統合の程度は経験的な変数であって、同一社会においても時代により変化し、また種々の社会によっても異なる。あらゆる人間社会が、何らかの程度の統合を必ずもっているとうことは、定義の問題であって――それだけでは真の問題にふれていない。すべての文化的に標準化された活動や信念が全体としての社会に対して機能的であり、そこに生活する人々に対して一様に機能的であるというごとき高度の統合をすべての社会がもつとは限らない。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,67P「第一は、《社会の機能的統一の公準》である。それは、標準化された社会活動や文化項目が全体の社会体系または文化体系に対して機能的だという仮定である。この公準の問題点は、次の二点にある。(1)統合の程度は経験的な事柄であって、同じ社会においても時代によって変るし、また社会の種別によっても異なるということ。(2)社会的な慣例や事象は、同じ社会内でもある集団にとっては機能的であり、他の集団にとっては逆機能的なことがある。」

「社会学の歩み」,152P

「古典的な機能分析の公準の一つ。ラドクリフ=ブラウンによれば、社会システムのあらゆる部分が、かなりの調和また内的な論理一貫性をもっていることをさす。マートンにより徹底的に批判された公準の一つ。」

「社会学小辞典」,107P

機能的統一の公準の改善点

【改善点】マートンは「機能的統一の公準」に代わる考え方として、「一定の社会的機能の該当する社会的単位の明記」を提示した。単位の取り方によって分析結果は変わるという話。

たとえば「ある下位集団Aに限定するならばその集団の維持に機能している」というような形で言明するという話である。もちろん、「ある下位集団Bにおいては逆機能している」という形もありうる。逆機能については後述する(体系の維持に貢献ではなく阻害というざっくりしたイメージ)。

「マートンは、三つの公準の検討を通して、それに代わる次のような考え方を提示した。(1)機能的統一の公準に対しては《一定の社会的機能の該当する社会的単位の明記》。」

「社会学の歩み」,153P

Q 機能的統一の公準が信憑された背景

A 人類学者による「未開社会における成果」を社会学者が暗黙の内に採用し、一般化し、拡大解釈してしまった可能性が挙げられている。

未開社会の場合は宗教がひとつであり、またその成員のほとんどがその宗教に入っている事が多い。ある特殊な慣習や宗教が、その未開社会全体の維持に機能しているというような「高度な統合」という機能が見られるケースはありうる。

しかし、そうした特殊事例を「一般化」し、文明社会の領域へそのまま移すと、あまりにもひどい学問的ミスを犯すことになるという。例えば文明社会では宗教的対立によって特定の宗教が全体の維持にマイナス側に大きく機能するケースなどが考えられる。

「機能的統一の仮定を否定する一群の観察や事実が、われわれの示唆したように、広範かつ卑近なものとすれば、どうしてラドクリフ・ブラウンと彼の先蹤を追う人びとがこうした仮定を固執し続けるのかを問うことは、興味深いことである。一つの可能な手がかりとしては、社会人類学者、すなわち文字をもたない未開社会を主として取り扱う人びとがこの概念を最近の説明方式において展開したという事実である。『多くの原始文明が高度に統合された性質をもつ』とラディンが述べたところからみると、この仮定は、たとえすべての未開社会ではなくとも、いくつかの未開社会にはかなりよくあてはまるだろう。だが、このおそらく有用な仮定を文字をもたない小さな未開社会の領域から広範にして複雑かつ高度に分化した文明社会の領域へそのまま移すと、あまりにひどい学問的誤謬を犯すことになる。かように仮定を不当に拡充する危険が、宗教の機能分析におけるほどはっきり現れた領域はおそらくないかろう。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,68p

【コラム】ルーマンによる機能等価主義

マートンにおける関数としての機能

佐藤俊樹さんによるマートン解釈をまず紹介する。

- マートンは機能的一体性は機能の単位の問題であると考えていく。

- ある機能は何かの全体に対して関わり、機能は特定の全体と対応関係にあるといえる。

- パーソンズの構造機能主義では、この何かの全体があらかじめ決まっているかのように考えられていた。しかし、実際には明確な基準が与えられているわけではなく、全体を可変的なものと考えることもできる。

- 機能の具体的な中身は、どの範囲をみるかによって変わってくる。機能は「観察する範囲の関数」だと考えていく。

ただし、佐藤俊樹さんいわく、このような解釈はマートン自身の文章から確実に読み取れるわけではないという。

ルーマンの「機能等価主義(機能-構造主義)」は関数としての機能を重視する。ここにマートンとの類似性が見えてくる。

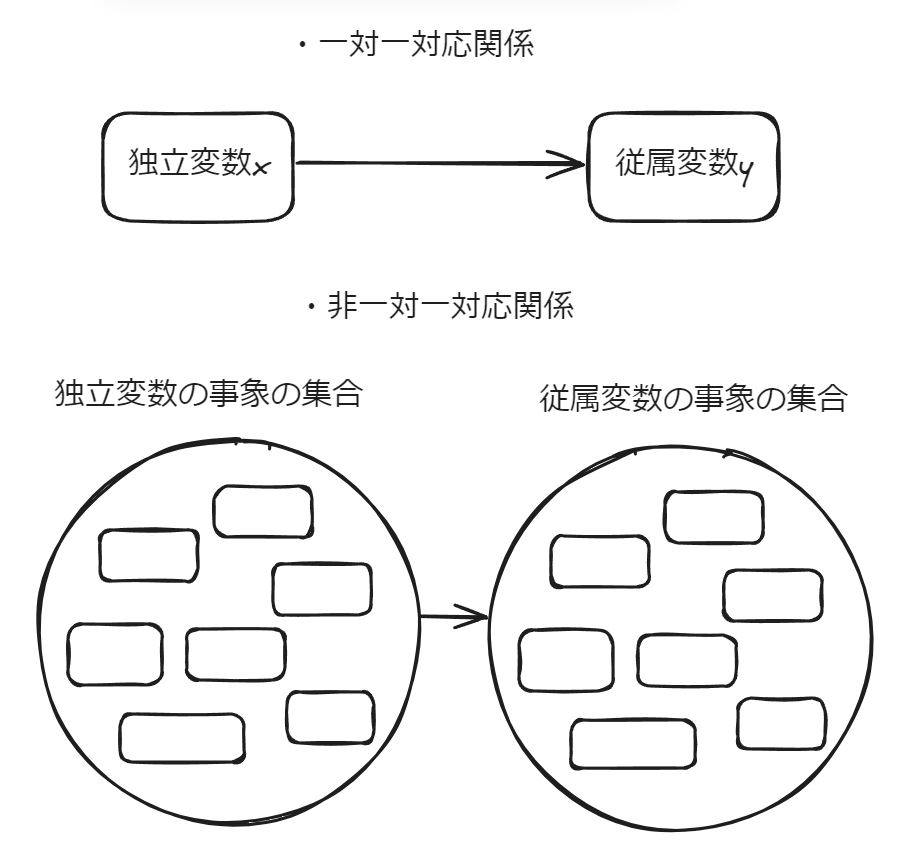

独立変数の事象と従属変数の事象の一対一対応関係だけではなく、独立変数事象の「集合」と従属変数事象の「集合」との全般的な対応関係も「機能」として考えていくのである。これは代わりうるものの可能性を考慮している考え方である。集合内のどの変数でも同じ程度の効果をもたらすと考えていく。

ここでいう「変数の集合」は、観察者がとる「範囲」であると考えることができる。たとえば極めて狭い範囲、たある人間とある人間の関係だけをシステムと見れば、代替要素が減っていくかもしれない。たとえばある特定のゲーム、SNS、宗教、制度、習慣ではないとその人間関係の維持が成り立たないということもある。

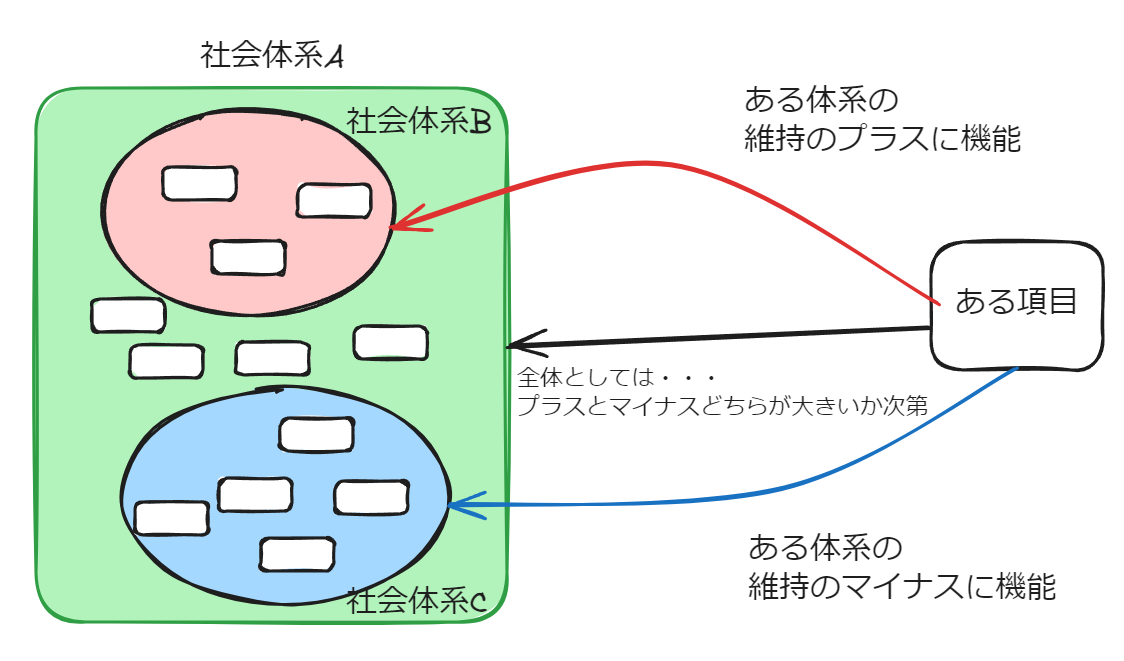

右の図でいえば、社会体系Bだけを観察して一般化し、社会体系Aという全体に機能している、と断定するような分析は有益ではないということになる。あくまでも、社会体系Bに限っては、という単位を明確にする必要がある。

ある近所、ある村、ある社会と広げていくうちに全体としては差引勘定がプラスになるという結果を出す代替要素が増えていくかもしれない。

たとえばある人間とある人間は不仲になったとしても、全体としては維持されているようなイメージである。しかし広げすぎると実証しにくいという問題が出てくる。また、どのような基準で結果を判定するかも問題になる。

たとえばアメリカや中国の維持に核装備が機能したとしても、より大きく体系を広げていけば「世界の維持」にマイナスに機能していると計算できる可能性もある。しかしその計算は難しい。核の抑止のおかげで、世界は維持されているという考え方もできる。しかし実際に核戦争で世界が破滅した後に、「ほら、やっぱりマイナスに機能していた」というのでは遅いだろう。

村田さんによると、こうした等価機能主義の考え方は「機能と構造がほとんど同じ意味内容にならざるをえない」という。関数が対応関係の形式や変換パターン、枠組みの設定とみなされるなら、それを「構造」とも表現することがあるからであるという。たしかに機能を果たす項目は習慣のように安定した、標準化されたパターンを持つ相互作用であることが前提されている(箱にAを入れたらいつも安定してBが返ってくるようなイメージ)。

たとえば、ある社会ではA宗教でもB宗教でもA戦争でもB戦争でも「団結力を高める」という安定した対応関係が見られるという場合、それはある種の「構造」に見える。もし安定せずにランダムの度合いが高いならば、代替可能だとそもそも判断しにくいだろう。しかし機能と構造が同じ意味合いという点に関して、この理解でいいのか灰色である。

構造と機能がほとんど同じ意味内容だとして、それらと「システム」は区別されるのだろうか。

ルーマンは「代替要素をたえず探索しつつ全体が変動していく事態のなかに浮き彫りにされてくる存在」をシステムと呼ぶという。

上の図は以前の創造学第2回の記事を参照※井庭崇さんの図を参考に作成

昔は近所と仲良くすることがある社会の維持へと貢献していたが、しかし都市化が進むにつれて、あえて近所と接触しないことがその社会の維持へと貢献していくということもありえるだろう。

その意味で、独立変数が代置されていくといえるかもしれない。常に動いているという、動態的なイメージがシステムになる。ルーマンは構造より機能を重視するので、機能-等価主義とも言われているのである。ルーマンについては今後の記事で近い内に扱っていきたい。

「残るのは、一体性の公準である。日本語訳で読んでいると気づきにくいが、論文のなかで彼は『機能的一体性(functional unity)』を『機能の単位(functional unit)』の問題に読み替えていく。機能は何かの全体に対して関わる。つまり、機能は特定の全体と対応関係にある。パーソンズの構造機能主義では、この全体はあらかじめ決まっているかのように考えられていたが、二つのシステム定義にみられるように、実際には明確な基準があたえられていたわけではない。だとすれば、全体を可変的なものと考えることもできる。機能が特定の全体に対応しているのであれば、全体としてどの範囲をとるかによって、機能も変わってくる。機能の具体的な中身は、どの範囲をみるかによって変わってくる。いわば観察する範囲の関数でもある。したがって、Aがどんな機能をもつかという問いは、実はどんな範囲との関わりでAのはたらきを捉えるかに置き換えられる。正直にいうと、マートン自身の文章からそこまで確実に読みとれるわけではない。」

佐藤俊樹「社会学の方法」,236P「ルーマンは,このような論理を展開することにより,因果関係の単線的な一対一対応関係のイメージを崩すことをこころみた。それが「等価機能主義」といわれる理論的立場であり,あるいは,パーソンズ的な「構造‐機能主義」を批判的にもじって「機能‐構造主義」と称される立場でもある。これは,すぐれた論点の指摘であり,たしかに,革新的なイメージをもたらす。ただし,この考え方に依拠すれば,結局のところ「機能」と「構造」とは,ほとんど同じ意味内容にならざるをえない。というのは,「機能」が「関数」であるとされ,「関数」とは対応関係の形式や変換パターンあるいは枠組みの設定であるならば,そのようなことがらを指して一般には「構造」とも称するからである。ともあれ,同じことがらを「機能」と称するにしても,あるいは「構造」と称するにしても,この等価機能主義のイメージを応用すれば,「変動」という現象とは,代替しうる他の要素をつぎつぎに選択しつつ,諸要素をたえず更新していく活動の集積として展開されるととらえられる。そして,このように代替要素をたえず探索しつつ全体が変動していく事態のなかに浮き彫りにされてくる存在を指して,ルーマンは「システム」と表現することになる。しかるに,このように「機能」を「関数」と考える用法は,社会学では,これまでのところ主流になってはおらず,ルーマン自身でさえ,のちには「関数」についてほとんど語らなくなる。」

村田裕志「社会学的機能主義系 「社会システム論」 の視角 (I)」,105-106p

【2】普遍的機能主義の公準に対する批判

普遍的機能主義の公準とはなにか、意味

普遍的機能主義の公準:標準化された社会的項目や文化的項目の全てが、積極的的機能を果たしている。

「積極的」とは主に社会の維持のためにプラスに機能しているというイメージである。普遍性とは、全てのものが何らかの機能をもつことをさしている。この「全て」という仮定が重要になる。機能的統一の公準は「(包括的な)全体」という範囲に貢献する対象を限定しているのに対して、この普遍的機能主義の公準は必ずしも範囲を限定していない。とはいえ、マートンによると3つの公準はそれぞれ相伴ってみられるという。強調点の置き方を3つ変えて説明しているイメージ。

「もっとも簡潔に表現すれば、この公準は、標準化された社会的または文化的諸形態がすべて積極的機能をもつということである。マリノフスキーは、機能的概念の他の側面についてもそうあんおだが、もっとも極端な形で、次のように述べている。『それ故に、文化の機能的見地は、あらゆる種類の文明において、すべての慣習、物質的事物、観念、信念が何らかの活動的な機能を果たしているという原則を主張する…』」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,71P「第二は、《普遍的機能主義》の公準である。標準化学者は、進化論者にとって中心的な《生き残り(サーバイバルズ)》という概念に反対する余り、この公準を提唱したとみられる。だが、この公準の問題点は、次の点にある。すなわち、文化または社会構造のどの項目も何らかの機能はもっているかもしれないが、そうした項目のすべてがすべてにたいして同じ意味で機能的であると断言することはできない、という点である。」

「社会学の歩み」,152P

「古典的な機能分析(主としてラドクリフ=ブラウンや、マリノフスキらの人類学)において採用されていた公準の一つ。『すべての文化的項目(慣習・物質的事物、観念など)は、何らかの活動的な機能を果している』と主張する。 マートンは『社会理論と社会構造』(1949)において、この公準を徹底的に批判した。普遍的機能主義の公準は、経験的に確証されるべき主張であって、はじめから結論として採用されるべきものではないからである。」

「社会学小辞典」,538P

キーワード:普遍性

「普遍性とは、全てのものが何らかの機能をもつことをさす。」佐藤俊樹「社会学の方法」,233P

普遍的機能主義の公準の問題点

【問題点】標準化された社会的または文化的諸形態が全て積極的機能をもつという仮定することができない。

それは先験的ではなく、経験的な、観測者が確認するべき事実問題である。

自分勝手に積極的機能ばかりを選び取り、ある項目が社会や文化の維持に積極的機能をもつとは安易にいえない。また反復的、標準的な全ての項目が先験的に積極的機能をもつと結論づけることは論外である。

仮に普遍的機能主義の公準を、「標準化された社会的または文化的諸形態がなんらかの積極的機能をもつという」仮定なら、それはほとんどの場合は真であるといえるかもしれない。

ある制度はある集団にとってほんの僅かな量であるとしてもプラスに機能したといえるからだ。視点を変えたり体系の範囲を変えていけば、ほんの僅かにプラスしているという根拠をマイナスとの計算をしない場合、探し出すことは難しくないだろう。佐藤さんの言葉で言えば、「機能を因果に差し戻すと、あらゆるものは何らかの因果関係をもつということになり、それはあたりまえだ」ということになる。ただし、没機能的という経験的可能性は残るだろう。つまり、何らプラスにもマイナスにも働かないような標準化された社会的または文化的項目もありうるかもしれない。

「永続的な文化形態はすべて不可避的に機能的であるという第二の普遍的機能主義の公準を吟味した結果、機能的解釈の系統的に整理されたアプローチによって解決されねばならない他の問題が生じた。われわれは、かような文化形態の機能的結果とともに逆機能的結果をも見極める用意がなければならないのみならず、機能論者は、その研究を社会技術と関係させようとすれば、多様な諸結果の正味の差引勘定を秤量する方法原理を発展させねばならないという困難な問題に結局は直面することがわかった。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,78P

社会的残存とはなにか、意味

社会的残存:人類学者のリヴァース(William Halse Rivers)によると「現在の効用によっては説明できず、過去の歴史を通じてはじめて理解できる慣習」である。

例:男の洋服の今では形だけで無用となっている袖のボタン

たとえ機能を認めても、文化型式とか、行動型式の直接的な記述には少しもプラスしない極端な事例。「機能を認めても、記述にはプラスしない」という点がポイントである。機能分析を行うものは、何でもかんでも「なんらかの機能を果たしていれば」その項目をするべきというわけではない。取捨選択というものがあるのである。伝統の中でも極端なケースが社会的残存というイメージだろうか。

「社会的残存、すなわち、リヴァースの言葉で表現すれば、『現在の効用によっては説明できず、過去の歴史を通じてはじめて理解できる…慣習』という観念は、少なくともツキディデスまで遡ることができる。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,73P

「…こうした残存が現代の文明社会において確認されるばあいでさえ、これによって人間行動とか社会変動の動態を理解するにはほとんどプラスしないということができる。文明社会を取り扱う社会学者は、記録をもつ歴史の貧弱な代用物として残存がいかがわしい役割を果たす必要を認めないので、これを無視しても何らたいした損失はない。だが、彼は陳腐な的外れの論争に走って、あらゆる文化項目が活動的な機能果たすという不当な公準を採用するには及ばない。というのは、この公準もまた検討を要する問題であって、それに先立つ結論ではないからである。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,73P

伝統とはなにか、意味

伝統:あらゆる確定された文化諸要素。「見慣れたものを保持し、伝統を維持する」という(それだけには限らないが)最小限の機能をもつと仮定してよいもの。

機能があるというのは真であるかもしれないが、しかしほとんど事態を明らかにするようなものではないという。そもそも標準的な項目だと仮定した時点で、伝統はその中に入ってくる。なぜなら、たいていの場合、伝統は法制度と同じように繰り返されているものだからである。繰り返されているからと言って必ずしも分析する、記述する有益さがあるわけではないだろう(有益・価値といった評価の基準によるかもしれないが)。

「以上は、たとえ機能を認めても、文化型式とか、行動型式の直接的な記述には少しもプラスしない極端な事例を示すものと思われる。あらゆる確定された文化諸要素(漠然と『伝統』と呼ぶことができる)は、『見馴れたものを保持し、伝統を維持する』という――それだけには限らないが

――最小限の機能をもつと仮定してよい。還元すれば、どのような確定した慣行にも同調するのは、この確定した慣行から逸脱するとき当然うけるべき制裁を同調者に避けさせうるという『機能』があるというのと同然である。このことは、たしかに真であるが、ほとんど事態を明らかにするものではない。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,72P

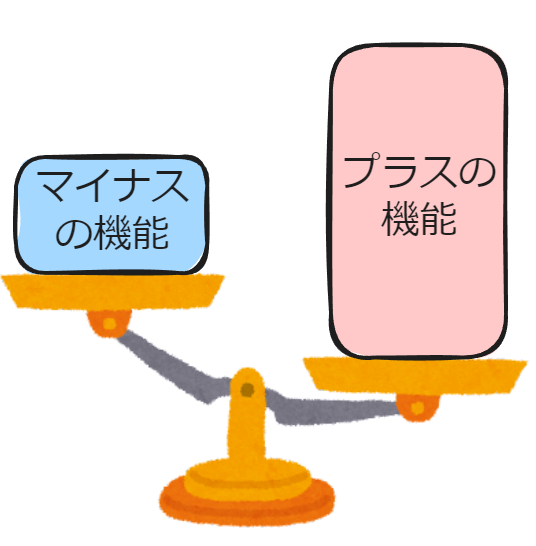

機能的諸結果の正味の差引勘定とはなにか、意味

機能的諸結果の正味の差引勘定:項目にはある範囲に対して、その適応や調整にプラスに働く機能(積極的、活動的機能)とマイナスに働く機能(逆機能)があり、その差し引き結果が機能の結果であるという仮定。

正味の代わりに正負という翻訳が用いられることもある。正味とは一般に、「余分なものを取り除いた、物の本当の中身」を意味する。個人的には正負のほうが直観的に理解しやすい。

たとえばある集団Aだけを観察していれば、そうした差引勘定は計算しやすいかもしれない。安直な例でいえば、10人の個人からなる集団で、そのうち1人だけが小さな問題行動を起こしやすくなるが、9人は集団の維持大きくプラスするように作用しているなど。

しかし、範囲を集団Aと集団Bの合計からなる集団Xへと広げていけば、集団Aにはプラスの傾向があり、集団Bにはマイナスの傾向があるケースなどが出てくる。その場合、集団Xにとっては合計としてプラスなのか、マイナスなのかよえい判断しにくいだろう。さらに集団Y、集団Zと広げていけばなおさら。

なお、佐藤さんによれば範囲の限定のやり方について、「ルーマンがシステム境界を意味で定義することで解決した」という。

範囲の限定のやり方、プラスやマイナスの基準の取り方、選定すべき項目の選び方など、明晰な分析のためには学ぶことが多い。

キーワード:機能的諸結果の正味の差引勘定

「研究の指針としてはるかに有用と思われるものは、次のような暫定的な仮定である。すなわち、存続する文化形態には、一単位と考えられる社会か、それともこのような文化形態を直接的な矯正または間接的な説得の手段によって保持するだけの有力な下位集団のいずれかに対して、機能的諸結果の正味の差引勘定があるということである。この説明方式は、積極的機能に集中しようとする機能分析の傾向を避けると同時に、研究者の注意を他の種類の諸結果に向けさせるものである。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,73-74P「このより厳密な機能分析の形態は、現存の社会構造の機能の研究だけではなく、さまざまな状況にある個人や下位集団や社会階層およびより包括的な社会に対する逆機能の研究をも含んでいる。後に述べるように、機能分析は次のように暫時的仮定に立っている。すなわち、現存する社会構造の総結果の正味の差引勘定が明らかに逆機能的であるばあいには、強い不断の変化する力が現れる。まだ確定されてはいないことだが、こうした圧力が一定の限度を超えると、多少ともあらじめ決定された社会変動の方向に進む結果になるだろう。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,85P「機能分析は、しばしば社会変動の動態よりもむしろ社会構造の静態に焦点をおいたが、これはかかる分析体系にとって本質的なものではない。機能とともに逆機能に焦点を向けることによって、機能分析は、社会的安定の基礎だけでなく、社会変動の可能的根源を秤量することができる。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,85P「現存の所要その逆機能的結果として蓄積された社会構造の緊張や圧迫は、適切な社会計画によってこれを抑止したり制限したりしなければ、やがて制度の崩壊や根本的な社会変動をもたらすであろう。こうした変動が一定の、用意に見きわめられない限度を超えたばあいに、新しい社会体制が現れたと通常いわれる。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,86-87Pキーワード:機能分析者の固有の対象

「しかし、また繰り返しいわねばならないことは、機能分析者の固有の対象は、変動だけでもなければ固定だけでもないということである。歴史の経過をみてもかなり明らかなように、あらゆる主な社会構造は、時の経過につれて徐々に変更を加えられたり、突発的に終わりを告げたりしてきた。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,86-87P

【3】不可欠性の公準に対する批判

不可欠性の公準とはなにか、意味

不可欠性の公準:標準化された社会的項目や文化項目が不可欠であるという仮定。

マートンによると、こうした公準は「機能を果たす項目」が不可欠であるのか、「項目が果たす機能」が不可欠であるのか、あるいはその両方が不可欠であるのか不明だという。

以下の2つの命題、仮定に分類することができる。

【1】機能の不可欠性の命題:ある社会の維持のためにはある活動的な機能が不可欠であるという仮定。

たとえばある社会の維持のためには、「人間の行為に対する統制」や「社会的感情や信念に対する統合」という活動的な機能が不可欠であると考える。

【2】機能を果たす項目の不可欠性の命題:一定の文化的または社会的形態がこれらの各機能を果たすのに不可欠であるという仮定。

つまり、特定の文化的または社会的項目がなければ、ある機能を果たすことができないというわけである。このような項目と機能の関係を「特定の代置することのできない構造」と表現することがある。

例えば、特定の宗教でなければ「人間の行為に対する統制」という機能を果たせないと考えたりする仮定。宗教の代わりに法律でも可能だ、と考えていくことが出来ないパターン。

「この曖昧さは、前述のマリノフスキーの宣言のなかでも明白になるのであって、その趣旨は次のようなものである。『あらゆる種類の文明において、すべての慣習、物質的事物、観念、信念は、何らかの活動的な機能を果たし、何らかの成しとげるべき仕事をもっており、活動的全体のなかで不可欠の部分をなしている』。右の文章からみると、彼が主張する不可欠性は、機能のそれなのか、機能を果たす項目(慣習、事物、観念、信念)のそれなのか、それとも両方を含むものなのかまったく不明である。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,74P「一体性というのは、機能が何らかの全体に対して関わることをさす。」

佐藤俊樹『社会学の方法』,233P「マートンが批判した機能主義人類学の三つの公準の一つ。いかなる文明においても慣習、モノ、観念や信仰は、他のものには代替できない不可欠な社会的・文化的機能を果たす項目とみなされてきたが(とくにマリノフスキ)、マートンはこれに対して、『同一の項目が多様な機能をもつことがあるように、他の項目であってもそれと同等の機能を果たしうるものがある』と反論して、新たに機能的代替項目(functional substitutes),機能的等価項目という概念を代置する必要を説いた(『社会理論と社会構造』1949,1957)。なお、パーソンズの用いる機能的必須要件(functional imperatives)は機能的(先行)要件(functional [pre] requisites)と同義である。」

「社会学小辞典」,108P

「第三は、《不可欠性の公準》である。マリノフスキーは『あらゆる種類の文明において、すべての慣習、物質的事物、観念は何らかの活動的な機能を果し、何らかのなしとげるべき仕事をもっており、活動全体の中で不可欠の部分をなしている』と主張している。この公準で仮定される不可欠性とは、機能のそれなのか、機能を果す項目のそれなのか、それとも両者を含むものなのか、全く不明であり、したがってきわめて曖昧な主張だということになる。」

「社会学の歩み」,153P

「要するに、不可欠性の公準は、通常表明されているところでは、二つの、相関連するが区別できる主張を含んでいる。第一に、或る機能が不可欠であるというのは、その機能が果たされなければ、社会(または集団や個人)が存続しないという意味で不可欠と仮定されている。そのばあい、ここに機能的予備要件、すなわち、或る社会にとって機能的に必要な予備条件という概念が呈示されるが、この概念については、いずれ詳しく検討する機会があろう。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,75P

不可欠性の公準の問題点とは

【問題点】どちらの命題も仮定することは出来ない

(1)機能的必須要件、機能的先行要件といった概念には問題がある。先験的ではなく、経験的な、観測者が確認するべき事実問題である。また、機能的要件という概念自体も問題がある。

(2)ある特定の項目でなければある機能を果たすことが出来ない、ということも先験的ではなく、経験的な、観測者が確認するべき事実問題である。

特定の項目でなければある機能を果たすことが出来ないケースを見つけることができる可能性がある。

しかし、そうではないケースも同様に見つけることができる可能性がある。

後者の場合を、 機能的選択項、機能的等価項、機能的代用項と表現する。例えばある宗教(項目)が「人殺しを防ぐ」という機能をもつとしても、「人殺しを防ぐ」という機能はある法律(項目)でも代わりがきくケースがありうる。

キーワード:不可欠性の公準の問題点

「われわれは、不可欠性の公準には、二つの相異なった命題が伴うことを知った。すなわち、一方では一定の機能の不可欠性を主張するもので、そのために機能的必要または機能的予備要件の概念が生じ、他方では現存の社会制度や文化形態などの不可欠性を主張するものである。これを正当に問題視すると、機能的選択項、等価項あるいは代用項という概念が生じる。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,78Pキーワード:機能的選択項、機能的等価項、機能的代用項

「ところで、以上のような不可欠な文化形態(indispensable cultural forms,制度,標準的慣行,信念体系等)という意味あいをもった概念と対照をなすものに、機能的選択項(functional alternatives)や機能的等価項(functional equivalents)や機能的代用項(functional substitutes)という概念がある。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,75-76P

「同一の項目が多様な機能をもつことがあるように、同一の機能が選択しうる諸項目のどれによっても果たされうる」

「同一の項目が多様な機能をもつことがあるように、同一の機能が選択しうる諸項目のどれによっても果たされうる」という一般原理をマートンは呈示している。

ここでいう「原理」は証明なしに承認される命題である「公理」あるいは「公準」とはすこし違う。なぜなら、観測や実験から「帰納」された命題が原理だからである。法則に近い。つまり反証可能性をもつ。経験的に反証可能な余地を残しておくという点がポイントなのだろう。先験的な仮説や見解、命題を公準、公理、諸前提として、そこから演繹的に結論を出されていくと経験的に反論することが難しい。※演繹的に出された結論自体は必然的に真であるが、前提そのものへの反証は可能である。反証可能であるのにもかかわらず反証不可能ないし証明可能のような形で信仰され前提されると問題が生じる。そうした信仰的仮定を伴うことで分析が有益ならば、許されるかもしれない。

マートンはこの原理を示した直後、「ここでは、機能的必要は特殊な社会構造の決定因であるというよりは、むしろこの社会構造を許容しうるものと解されている、換言すれば、当面の機能を果たす構造には、或る範囲の変異がある」と説明している。

私の理解では以下のようなものになる。

- 必要条件的な要件ではなく、十分条件的である。

- ある機能が十分かどうか、ある項目がある項目の機能的代替項になりうるかどうかは一定の幅がある(無制限ではない)。

- その幅は、各構造次第であり、構造によって制約される。これを「構造的拘束といったり、構造的脈絡」といったりする。

ある体系にはその体系特有の安定したパターン、相互依存のパターンというものがあり、それがいわゆる「(社会)構造」といわれる。

それに反するような項目によって代替することは難しいかもしれない。しかし、それに合致するようならば代替することは可能かもしれない。

たとえば長年、ある宗教が「人殺しを抑制する」という機能を果たしていたとする。それがいきなり、法律による公的制裁や、私的リンチといった機能と代替可能になるとは限らない。しかしだからといって、宗教でなければその機能を果たせないとは言い切れない。

どの程度の規模の社会体系を範囲とするのかにもよるだろう。国全体とするのか、ある村全体とするのか、その村のあるグループ全体とするのか。その範囲の取り方によって、代替可能な範囲も遷移するといえる。社会体系の範囲が変われば、社会構造の範囲も変わるということになる。たとえば特定の村全体に限っては宗教の代わりに法律は機能せず、市全体に範囲を広げれば機能するというイメージである。

もっと卑近で適当な例で安直に考えてもいいのかもしれない。私はカレーライスならテンションが上がるが、レバーフライだとどうもテンションが上がらない。

私は内臓系の食べ物を好まないというような安定したパターンをもっているからだ。私はランダムにテンションが上がるわけではなく、一定の恒常性をもって食べている。極端な例でいえば、小麦を食べると生命の維持ができないというような構造をもつ人もいるだろう。この場合は、代替は無制限ではなく、制限があるという例としてわかりやすい。

しかしある友人Aの場合は、カレーライスの代わりにレバーフライでもほとんど同じくらいのテンションが上がるということがありえる。

構造が違うからである。私と友人Aでは、ある項目が機能するかどうかの範囲が違う。カレーライスでしかテンションが上がらない人がいてもおかしくはない。

キーワード:一般原理,機能的必要,決定因

「さらに一歩進んで、われわれは次のような機能分析の主な一般原理を提示せねばならない。すなわち、同一の項目が多様な機能をもつことがあるように、同一の機能が選択しうる諸項目のどれによってでも果たされうるということである。ここでは、機能的必要は、特殊な社会構造の決定因であるということよりは、むしろこの社会構造を許容しうる(permissive)ものと解されている。還元すれば、当面の機能を果たす構造には、或る範囲の変異がある。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,75P

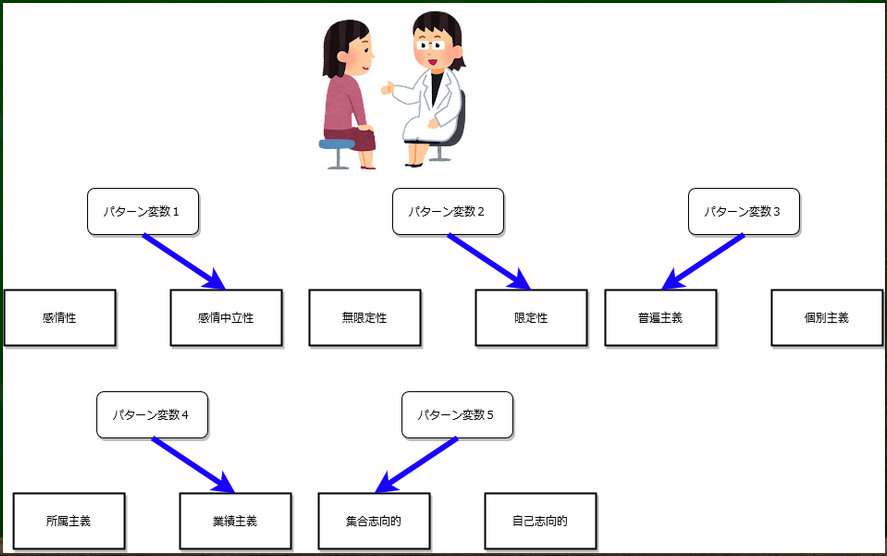

パーソンズにおける構造分析例

たとえばパーソンズは国の構造をパターン変数で分析していた。こうした構造がなんとなくわかるなら、先程のレバーフライの例のように、なんとなく項目の代替可能な範囲が近似的に推測できるかもしれない。

なお、パーソンズの構造分析例については以前の記事を参照。

【基礎社会学第二十三回】タルコット・パーソンズの「パターン変数」とはなにか

- 【業績主義 + 普遍主義】例:アメリカ:関係ある人々に関わりなく適用される規則によって個人的業績に高い価値をおく社会

- 【業績主義 + 個別主義】例:古代中国:行為者にふくまれている個別的に関係ある人脈を考慮する規則にしたがって、個人的業績に高い価値をおく社会

- 【所属主義 + 普遍主義】例:ドイツ:行為は普遍的規範によって導かれるが、伝統的な地位のヒエラルキーが社会システムの内部に支配的に重要なものとして残っている社会

- 【所属主義+個別主義】例:ラテンアメリカ:行為者の地位により、そして行為の個別的人脈によって変化する規範によって行為が導かれる社会。

医者と患者からなる体系の場合の医者のパターンはこのようなイメージになる。

たしかに現代日本社会において医者はできるだけ感情中立的であろうとするパターンが見えます。ランダムに感情的であったり、中立的であったりするわけではないでしょう。呪術師の場合は感情的であろうとするかもしれない。

ある項目は普遍主義的ではなく、どちらかといえば個人主義的だから許容できないかもしれないな、などと推測していく。

自分なりのパターン変数を考えると面白いかもしれない。企業や特定の層の消費者などにも当てはめたりして使ってみると面白い。個人的には(アレクサンダーの)「パターン・ランゲージ」とも通じるものがあり、創造の分野にとっても刺激的な考え方である。

機能と機能要件の違いについて

機能的要件という言葉は最も曖昧で経験的に最も論議の多い概念のひとつである

・「機能的要件、機能的先行要件、機能的必須要件、機能的予備要件」といったややこしそうな用語群がある。パーソンズは機能的要件と同義的に機能的前提条件、機能的緊急事態、機能的命令なども用いていることがあるという。

まず、機能的必須要件と機能的先行要件は同義的である。どちらも、その機能がなければ社会の維持が不可能になるという意味合いで使われている。論理学的に言えば「必要条件」だろう。

たとえばパーソンズならAGILの四機能が不可欠であり、それがなければ社会は維持できないと先験的に前提している(ように見える)。たとえば「ある宗教」というのは機能ではなく項目であり、L機能が宗教以外の項目、たとえば家族によって充たされていればいいといえる。

つまり、機能の果たす特定の項目が不可欠であるというわけではなく、ある特定の機能が不可欠であるという話である。その意味で、項目は代替可能であると考えられている。しかし4つの機能は代替不可能であると考えられている。項目の代替性と、項目が果たす機能の代替性は別の話であり、前者は簡単だが後者は複雑である。

マートンは機能的予備要件を「或る社会にとって機能的に必要な予備条件」と定義している。また、「機能的要件(欲求、予備条件)というような言い方もしている。

マートンによると、機能的要件という言葉は最も曖昧で経験的に最も論議の多い概念のひとつであるという。また、機能的要件の概念は同語反復的ないし結果論的になりがちであるという。また、体系の「存続条件」だけに絞られがちだという。要するに、マートンは機能的要件という概念に批判的であり、あまり重要視していないように見える。マートンの本の訳者も後半で「パーソンズとはまったく対照的に、社会体系を構成する諸要素や諸過程のすべてを組織的に論じていないし、その機能要件なども明記していない」と述べている。必要条件だけではなく、十分条件すらも証明が困難な場合があるだろう。それが十分であるかどうかはわからないが、プラスに機能していると述べるだけでも機能分析といえるか(これも許容量を数量化できるかなど、さまざまな問題があるのだろう)。

「あらゆる機能分析の根底には、暗黙的であれ明示的であれ、当該体系の機能的要件という概念がある。他の箇所で述べたように、これは、機能理論において最も曖昧で経験的に最も論議の多い概念の一つである。社会学者が用いているように、機能的要件の概念は、同語反復的ないし結果論的となりがちであり、とかく一定の体系の『存続』条件だけに限られ、またマリノフスキーの著作にみられるように、社会的『欲求』のみならず生物学的『欲求』を含む傾向がある。以上には、さまざまなタイプの機能的要件(普遍的と特殊的)を確定するとか、これらの要件の過程を検証する手続きなどという困難な問題が含まれている。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,103P「ここで用語について簡単にみておこう。パーソンズが「構造機能分析」を提唱した段階では,機能的必要(functionalneeds)という語を主として用いている、その後,機能的前提要件(functionalprerequisite),機能的緊急事態(functionalexigences),機能的命令(fu‐nctionalimperatives)を用いている。AGILを指すには,以上の用語を主として用いているが,このほかに機能的問題(functionalproblems)も用いられている。これらは同じものとみなして差し支えない(別)。本稿では,パーソンズは多用しないが,機能的要件(functionalrequisite)を用いる。さてこのように,パーソンズにおいては機能的要件を指す語すらも定まっていない「,にもかかわらず,機能的要件は構造機能主義ひいては機能主義の中心であり不可欠のものである,と一般に考えられている。ところがマートンは,機能的要件の概念は暖昧で,同語反復的・結果論的であるとして,むしろ排そうとすらしている。こうした食い違いはどこから生じるのであろうか。その原因は,「機能的要件」と「機能」の混同にあると脅えてよい。」

熊田俊郎 「関係概念としての 「機能」, 機能主義理論再構成のために」,90p

普遍的な機能的要件、特殊的な機能的要件

機能的要件は普遍的な場合と、特殊的な場合にわけることができる。

マートン以前では同一視される傾向があり、それがとくに「不可欠性の公準」に現れているという点である。そしてマートンはこの公準を批判している。

マートン以後でも、たとえばパーソンズ研究で知られている小室直樹さんも機能を機能的要件の略称としているらしい。熊田俊郎さんによるとこうした極端な見解を明示する人は少ないが、意図せずして両者を混同している人は多いという。

1:普遍的な機能的要件

どんな社会、集団の維持に対しても必要不可欠であるという機能が「普遍的な機能的必須要件」であり、これが機能的必須要件や機能的先行要件に当たる。用語的に先行要件は予備要件とほとんど同義だろう。

2:特殊的な機能的要件

ある特殊な社会(個人、集団)の維持に対してのみ必要不可欠という意味で、「特殊的な機能的特殊要件」がありうる。

極端な場合、たとえばある社会では政治(G)に関する機能がまったくなくても維持が可能だということはありえるかもしれない。その場合、A社会ではAGILが必要不可欠だ、B社会ではAILが必要不可欠だということがいえるわけである。しかしそれらは経験的に証明するべきだということになる。

普遍的機能要件の方は、パーソンズの機能必須要件などに近い。

しかしこの場合はトートロジー的になりがちだということもできる。たとえば社会を維持するために満たさなければならない機能が1つあるとする(4つあると論理的に構成できない理由はまずは置いておく)。その場合、「社会を維持するような機能」がなければ、「社会は維持されない」と言っていることになる。それはあたりまえだという話になる。

佐藤さんの言葉で言えば、「機能yをみたす/みたさない」は「社会Yが成立する/成立しない」と同義であり、機能という概念は必要なくなるという。「社会がある/ない」といえば済むからだ。

「たとえば小室は,「機能」を「機能的要件」の略称としている。さすがにこのような極端な見解を明示する者は少ないが,意図せずして両者を混同している場合は多い。」

熊田俊郎 「関係概念としての 「機能」, 機能主義理論再構成のために」,90p「では、一つの構造Xに一つの機能y0があるとすればいいのか。こうした単一機能仮説にすれば、たしかに矛盾はなくなるが、このときの『機能y0をみたす/みたさない』は『社会Yが成立する/しない』と同義になる。ならば、機能という概念は必要ない。『社会がある/ない』といえばすむからだ。したがって、機能要件の概念は矛盾をきたすか、冗長か、どちらかである。」

佐藤俊樹「社会学の方法」205P

結果論的に特定する機能的要件

たとえばアメリカの社会学者であるレヴィ(Marion Levy)の場合は機能要件を先験的にではなく後天的に、つまり経験的なデータにもとづいて探し出そうとした。

具体的には、ある社会が成立しなくなったような事実を見つけ出し、どの機能がなくなったから社会の維持が不可能となったのかを明らかにする、つまり「原因変数」をつきとめるという方法である。パーソンズのように演繹的にではなく、帰納的に推測する方法である。

マートンが述べていた「結果論的」というのはこのレヴィの方法にあてはまるのかもしれない。「結果として、この機能がこの社会の維持のために必須だったよね」と判断するわけである。

ただし、佐藤さんはレヴィが示している7または8つの機能要件は社会の成立と同義反復的になるという。また、レヴィのいう機能要件はマートンのいう「構造的制約」に近いという。さらに、ルーマンはレヴィの機能要件をパーソンズの同種のものとして扱っているという。このあたりの理解は灰色であるが、一旦灰色のままにしておく。

たとえばある機能が一切なくなったため、ある社会が維持できなくなったとする。

その場合、そのなくなった機能が「十分条件」であったとはいえるが、「必要十分条件」であったと特定できるのか。仮に言えたとしても、同義反復的、結果論的になってしまい、有益な分析にならないのではないか。そういう疑問が生じてくるわけである。

そもそも社会ごと、集団ごとに必要不可欠な機能があるとすれば、事前にその機能が何であるかを我々は知ることが難しくなる。つまり、それが消滅した後にしか知ることは出来ないのではないか。

結果論的に知ったものを一般化して、他の社会に当てはめることはできるのか。できたとして、そのようにして一般化、抽象化された機能要件は同義反復的にならないのだろうか。とはいえ、「似たような構造の社会」であった場合は「似たような機能的必要条件、十分条件」を近似的に推測できるのかもしれない。「歴史は繰り返す」というのと似ている。ただし「構造」を明晰に分析できればの話である。また、「近似」にすぎない理論に価値があるのか、そのせいで学問的発展が止まっていないかという問題もあるのかもしれない。現実の生活のさまざまな要求に応えようとする中で、逐一精密な論証など必要か、という疑問はある。国の命運を左右する一大事や学術的考察ならともかく、日常生活ではもっと「緩く」てもいいのではないかと思う。

「「行為システムに目標ないしは機能的要件を設定し、その目標を達成する、あるいは要件を充足するようなシステムの構造と過程とを特定化しようとする分析。例として、レヴィの『社会構造』(1952)やパーソンズのAGIL図式が挙げられる。」

「社会学小辞典」、108P」

「例えば、『AGILという四つがある』と頭のなかで考えるのではなく、経験的なデータから社会が成立しなくなった状態を同定した上で、その原因変数をつきとめる。つまり、何が成立しなくなったから社会が成立しなくなったかを帰納的に推測して、その『何』を機能要件だとする。第5章でみたように、こうした原因特定には多くの社会のデータが必要になるが、構造機能主義の時代には人類学の発達によって、非西欧の社会群についても知識が蓄積されてきた。『構造機能主義者』といわれる人びとのなかでも、レヴィらはこちらの方向で考えた。多数の社会の生成と消滅を調べて、機能要件の具体的な中身をデータからつきとめようとしたわけだ。」

佐藤俊樹「社会学の方法」201P「こうした考えにもとづき、レヴィらは機能要件として7または8つの条件を提示したが、これらは社会の成立と同義反復になる可能性があり、また、相互行為の定常的な形態とも重なる。つまり、これらは機能ではなく構造であり、マートンの機能主義における『構造的制約(structural constraint)』に近い。なお、ルーマンは『社会の社会』では、レヴィらの機能要件論をパーソンズと同種のものとしてあつかっている。」

佐藤俊樹「社会学の方法」221P

ペンパルによる目的論的機能主義批判

目的論的機能主義は論点先取りである

「機能必須要件」を経験的に証明する方法などあるのだろうか。

パーソンズのようにある種の演繹的な、近似モデルとしての導出、悪く言えば「論点先取」によってのみ機能必須要件を用いることができるのだろうか。

この問題はいわゆる「目的論的機能主義批判」と関わってくる。

1:パーソンズのような機能主義は「目的論的機能主義」だと、たとえば哲学者のペンペル(Carl Gustav Hempel)やネーゲル(Ernest Nagel,もしくはナーゲル)によって批判されている。彼らはいわゆる「論理実証主義」の立場の人物。

2:「目的論的機能主義」とは、AによってBが生じている場合、BにとってAが不可欠だと考える立場である。「AはBという機能をもつ」という言明は「Aが存在するのはBのためである」と言い換えられる。また、パーソンズは機能と因果とは異なる概念だと見なしているという。

3:しかし、AによってBが生じているとしても、そこから「BにとってAが不可欠だ」とは必ずしもいえない。

なぜなら、Bを生じさせるにはA以外にも、代替可能なものがありうるからである。これは項目だけではなく、項目が果たす機能にも可能性としては言いうるのである。したがって、AはBの十分条件であったとしても、必要条件とは言い切れない。つまり、目的論的機能主義の説明様式は十分条件と必要条件を混同している。そのような説明様式は「論点先取り」であると批判している。

「その背景には、機能と因果をめぐる科学論上の論争がある。社会科学で『機能』という語が広く使われるにつれて、C・ペンペルやE・ネーゲルといった科学哲学者たちによって、その説明様式が再検討されるようになった。大きな焦点になったのは、機能と因果の関係である。ラドクリフ・ブラウンやパーソンズの目的論的機能主義では、機能は因果とはちがう独自の説明概念だとされてきた。歴史的にはアリストテレスの目的因と作用因にまで遡る考え方だ。それに対して、ヘンペルやネーゲルは、機能とは因果の特定のあり方ではないか、と批判した。例えば、AによってBが生じているとしても、そこから『BにとってAが不可欠だ』とはいえない。この場合、AはBの十分条件であっても、必要条件ではない。Bを生じさせるA以外の要因は複数存在しうるからだ。目的論的機能主義の説明様式は、十分条件と必要条件を混同しているのではないか。」

佐藤俊樹『社会学の方法』,234P

設計者である神のみぞ知るのか

4:設計者が機能や項目に明確に目的をもたせる場合はありうるかもしれない。しかし、設計者でもないのにも関わらず簡単に必要条件を把握することは難しい。

使い古された言葉で言えば、「神(創造主)のみぞ知る」のだろう。キリスト教徒なら、人間という存在、社会という存在には「なんらかの目的」があると考えるのかもしれない。人間には計り知れない存在という意味でデュルケムやパーソンズの類似性が見えてくる。

個人的に、この設計者のくだりの理解が灰色である。例えば人体は酸素がなければ生命の維持が不可能になるということは設計者以外でもわかるのではないか、と素朴に思うとする。しかし酸素ではなくても実は◯◯でも生命が維持できることがわかった、というパターンの可能性は排除できない。あらゆるもので代替できないように設計者がシステムを作ることができるならば、目的論的機能主義に近づくのだろう。しかし多くのケースは設計者も意図しないところで別の項目でも代替できた、別の機能でも代替できた、という発見の要素が出てくるのではないだろうか。

たとえばある機能や項目がなくなったとたんに、自動的に社会にミサイルが降り注ぐように設計し、その維持が不可能になるなどの極端な机上のシミュレーションをしてみればわかりやすい。すくなくともそう設計された社会にとって、その機能は必要不可欠であるということになる。しかもそれが結果的にではなく、事前にわかる。

他の代わりうる機能及び項目は一切ないという前提があるからである。設計者ならそれがわかるかもしれないが、設計者でもないのに「わかったようなつもり」になると問題がでてきそうだ。「事前にある機能や項目が代替不可能だと設計者がどのようにして知ることができるのか」という素朴な疑問が私には生じてしまう。神のような完全能力者を想定すればそうかもしれないが、普通の人間が創る以上、機能の代替可能性は常にほとんどの場合つきまとってくる。たとえば先程のシュミレーションもゲームやプログラミングなら話は別だが、現実の人間生活に当てはめようとした場合、それでもやはり、人は生き残り、社会はなんとか維持されたという可能性は残る。

「こうした機能要件の観念は,機能主義や機能分析に対する方法的ないしは論理的な論争を引き起こしてきた。とりわけ,科学的方法としての健全さを問われることになった。それは,主に以下のような嫌疑であった。そもそも「システム」や「機能」という概念は科学的な地位を持ち得るのだろうか。それは生物有機体の単純な「引き写し」や類推であって,いわゆる「目的論」の誤謬に陥ってはいないだろうか。カール・ヘンペルは,科学哲学の立場から,機能分析を目的論の緩和された一種と見た。目的論は、一種の「論点先取」である。「AはBの機能を持つ」という言明は,「Aが存在するのは、Bのためである」という含意を持ち得る。「~のため」とはどんな事態を指すのだろうか。「心臓は血液循環を行っている」という表現は単なる記述であるが,「心臓は血液循環のために存在する」という表現はそうではない。機能という概念に含意されている「貢献」という意味合いは,そうした先取りされた「目的」を指すと解釈されかねない。設計者が存在するメカニズムは,そうした表現が可能である。複雑な部分/全体関係を持つ実体一有機体や社会一は,そうした意味での「機能的な記述」によって表現されることが多い」

大黒正伸「パーソンズと機能システム理論の課題-「構造一機能」理論に新しい意味を求めるための覚書」128-129P

機能とは因果関係の一つのあり方であるという新しい定義

5:マートンはペンペルやネーゲルの主張を取り入れ、機能主義を修正しようとしている。マートンは機能と因果は同じ概念だと見なしている。

正確に言えば、機能とは「因果関係の一つのあり方」にすぎないという。特にその因果関係が、ある結果に対して特別にプラスに作用する場合に「機能」と呼び、特別にマイナスに作用する場合に「逆機能」と呼ぶのである。

「マートンによる再検討は、こうした批判を全面的に取り込んでいる。三つの公準を仮説とすることで、マートンは機能主義を具体的な因果関係の分析に差し戻した。機能は特別な説明の概念や様式ではなく、因果の経路にすぎない。個々の具体的な事例では一体性や不可欠性がありうるとしても、一般的に成立するとはいえない。」

佐藤俊樹『社会学の方法』,234P「機能主義といわれる立場はこの三つの公準のどれかを前提にするが、実はどれも必ずしも成り立つとはいえない。つまり、これらは本来、自明の前提になるものではなく、成り立つかどうかを経験的に確認すべき仮説に過ぎない。そこから出発する必要がある、とマートンはいう。確認すべき、というのは言い換えれば、そういう因果関係がありうると考えられう、ということだ。パーソンズとマートンは『機能主義者』として一括りにされやすいが、論理構成が全くちがう。マートンにおいて、機能とは因果関係の一つのあり方にすぎない。それが特別な性質をもった場合に、特に『機能』と呼ぼう、と主張したのである。

佐藤俊樹『社会学の方法』,233-234P

【コラム】パーソンズによる機能要件の説明

機能要件を4つと先験的に仮定することは論理的に妥当か、それは近似的な分析か

この話(機能要件、機能予備要件)は簡単なようでなかなか難しい。マートンは「いずれ詳しく検討する機会がある」といって論文では後回しにしている。

たとえばパーソンズはAGIL(適応、目標達成、統合、潜在的パターン維持)という4つの機能要件を考え、一つでも欠けると社会の維持は不可能になると考えている。

もし機能要件が十分条件であるとすれば、AGIL以外の違う機能によっても、社会の維持は可能でありうるということになる。

もしそういう事例が見つかれば、有効な反証になるのかもしれない。

そもそもパーソンズの四要件は複雑なプロセスによって「演繹」されたものであるので、公理体系自体、諸前提に対する反証の形になるのかもしれない。

たとえば橋爪大三郎さんたちは「一つの構造に複数の機能必須要件という論理構成が成り立たない」と証明しているという。また、パーソンズのAGIL図式では複数の機能必須要件の集計をする方法は存在しないという。なぜそのような証明ができたのかは正直な話理解できていないので扱えない。アローの一般不可能性定理が関係してくるらしい。大澤真幸さんの説明では「グーチョキパーのどれが強いか3人で決めようとした場合」と似ているという。たしかに三つが平等の場合は、どれが強いかを合理的、民主的な形で決めるのは難しそうだ(あまり理解できていないが)。

それゆえに、一つの構造に一つの機能必須要件という形でしか矛盾なく論理構成できず、結局はトートロジー的な説明になるのである。したがって、機能必須要件という考え方は不必要(冗長)だという話になるわけである。確かにAGILが完全に同時に、対等に満たされている場合のみ社会が維持されると考えれば、それはもう「一つの機能」と呼ぶべき状態なのかもしれない。今経済がすごく活発だから宗教の貢献が小さくてもOK!、というような計算、集計がそれぞれが対等なためにできないというイメージだろうか。そのような割合、許容量は先験的にわかりうるものではない、演繹的に導出できるものではないということだろうか。

一方で、大澤さんはそうした批判は厳しすぎるとしている。4つの機能的要件は実際には全部対等という仮定で進められているが、実際はそうではないのではないかと述べている。

「ところが、システムの境界を働きかけの因果関係で定義した場合、機能分化仮説は成立しない。第五章の世界システム論のところでも出てきたように、相互行為(相互作用)を因果的な影響関係だとすれば、相互行為の全体のなかに独立した部分はありえない。相互行為の全体を一つのシステムだとすれば、その内部に部分システムが成立することはない。システムの境界は影響のおよぶ範囲、すなわち因果の果てにしかおけないからだ。それゆえ、AGILのように複数の機能があるとすれば、一つの構造Xの一つの状態xが複数の機能y1~y4をみたす/みたさないということになる。この場合、例えばy1がみたされ、y2がみたされないようなケースが必ず出てくる。なぜならば、もしy1~y4がつねに同時にみたされる/みされないとすれば、それは複数の機能ではなく、一つの機能になるからだ。この『y1がみたされ、y2がみたされない』ケースでは、状態xはどうなるのか。機能要件論では、これについて文字通り何もいえない。y1が70%みたされy2が80%みたされればよい、みたいに考えることもえきない。もしそういう合成ガアできるのならば、y1とy2は別々の機能ではなく、0.7*y1+0.8*y2で定義できる一つの機能になるからだ。」

佐藤俊樹「社会学の方法」,205P

「ともかく、この社会的選択理論という領域ではよく知られている定理を、そのまま、複数の機能的要件の評価を、合理的に――いわば民主的に――集計する方法は存在しない、ということになるのです。そうすると、機能要件から、社会構造を導き出すこともできません。講談社の例でいうと、利潤重視の要件、日本の言論文化への貢献という要件、社員の幸福度という要件、それぞれれの評価は異なるわけですから、会社の組織を決めるには、これらの異なる要件の要求を集計しなくてはならない。しかし、その集計の方法が存在しない。」

大澤真幸「社会学の方法」,420P

「ただ、橋爪さんたちの批判は、構造-機能分析にちょっと厳しい条件を課しすぎているかなと思います。つまり、機能的要件がたくさんあって、それが全部対等であって、集計することができないじゃないか、というのですが、社会システムの機能的要件は、優先順位が初めから決まっている可能性もあります。たとえば、会社でも、社員みんなが幸福な気分で働いているということと、収益を上げることを比べたら、後者のほうが優先されるでしょう・このように、機能的要件には実は初めからランキングがあるので、全部の機能的要件が対等だと考えた橋爪さんたちの議論は、やや構造-機能分析に対して厳しい」

大澤真幸「社会学史」422P

経験的に値を発見していくAGIL図式

大黒正伸さんによればパーソンズは「必ずしも仮説演繹的な順序論的説明命題を志したものではない」という。

パーソンズの「機能要件」という用語は誤解を招いていると言い、あたかもシステムがそれらのどれかを「完全に」満たさなければシステムの崩壊を招くかのように受けとめられてしまっているという。

パーソンズは4つの要件が「必須条件」であるというニュアンスを述べているが、その「値」を明示していないという。大黒さんによれば、4次元ベクトルはそれぞれ或る一定の値をアプリオリ(先験的)に設定できるものではないという。その値は、むしろ経験的に「発見」されるべきである。

追記:要するに、AGIL図式は近似、モデル、アナロジー、典型例にすぎないというわけである。ニュートンモデルではなく、メンデルモデルであり、定量的・連続的な尺度を求めてシステム理論を展開したのではないという。(2024/03/12)

これは先程の大澤真幸さんの「4つの要件が対等とは限らない」という話とつながる。

マートンもルーマンも、発見ツールとして用いるという視点がある。個人的に発見ツールとして用いることができるという点が「創造」の観点からは重要であり、面白いと感じる要素である。

とはいったものの、機能が0の場合はやはり社会の維持は不可能とみなされているというニュアンスは変わらないのではないか。いわば1から100までその程度があったとしても、0では社会が維持されない。社会ごとに1から100まで、経験的に発見していくというニュアンスである。

もしAGILの機能のひとつが0であったとしても、他にXという機能で代替できるという視点がない。論理的にはXの可能性があるといえたとしても、しかしそれでも、ではXという機能はなんなんだという話になる。

もしかしたら社会体系の範囲を狭めていけば、具体的に見つかりやすくなるのかもしれない。AGIL機能要件分析の場合はそれぞれの機能の範囲が抽象的で広すぎるため、ほとんどの機能がいずれかに収まってしまうようにも思えてしまう。

極論として抽象度を上げていけば、「社会を維持する機能が社会の維持には不可欠である」とトートロジー(同義反復)的に言えてしまう。それはそうだ、ということになってしまう。理論が役立たなければ意味がない、というのは言い過ぎなのかもしれない。しかし、「機能の代替」よりも「機能が果たす項目の代替」のほうが分析的に役立つ気がする。こういう項目のほうが全体の売上を伸ばせるとか、こういう行為のほうが人間関係をよくできるとか、こういう項目は代わりがききにくいというような、帰納的に得られる、あるいは法則として一般的に蓋然性を高めるような、そうした日常の機能分析にも使える比較の程度問題というような具体性も重要かもしれない。

なにか社会に役立つような社会学を目指すのならば、より具体的で実証的な理論のほうが良い気もする。このあたりはアメリカ型(サイエンティフィック)とヨーロッパ型(ヴィッセンシャフトリッヒ)の違いかもしれない。

その点、それらを架橋しようとしたマートンは凄い。

「ただ,パーソンズは機能要件を互いに無矛盾な順序的関係として構想したのではない。4機能は,当初はベイルズらの小集団実験の知見[Bales1953][Par-sons&Bales1953]から演繹され,後にはシステムの対環境軸(空間アナロジー)と道具的/達成的軸(時間アナロジー)との「直積」から構成された[Parsons1959]。こうした当初の素朴なモデル構成は,富永健一によれば「ベクトル」の論理に類似している[富永1991:27-28]。ベクトルは合成が可能ながらも、互いに独立した値と方向を持っている(図2参照)。パーソンズの4機能図式(AGIL)は必ずしも仮説演繹的な順序論的説明命題を志したものではない。むしろ,各機能の「不完全な」状態がノーマルなものと見られるような「多変量的」関係を指示しているように思われる。4次元ベクトルは,それぞれ或る一定の値をアプリオリに設定できるものではない。その値は,むしろ経験的に「発見」されるべきである。AGILそれぞれは,確かに評価的な志向を持っているとはいえ,「関数」や「命題」として展開されてはいなかった。とはいえ,機能要件という用語に対するパーソンズの言明は,やはり誤解を招く。あたかもシステムがそれらのどれかを「完全に」満たさなければシステムの崩壊を招くかのように受けとめられるからである。パーソンズは,確かにこれらの要件がシステム維持の「必要条件」であるというニュアンスを述べているものの,その正確な「値」を明示していない。「選言」であれ「ベクトル」であれ,システムの機能が一種の「評価」であることは,パーソンズの生涯をつうじて変わりなかった。行為の実体的な目的論をサイバネティクスによって棚上げにしても,彼のシステム理論の論理は評価的な前提を含んでいる。その代表的な例が「均衡(equilibrium)」という概念である。彼の均衡概念はかなりの部分「記述的」な水準にとどまっていて,説明的というよりはむしろ「発見的」な概念としての特徴が有力である[Bailey1984]。しかしそれは,彼のシステム観念が,完全には機械論ではないという事実を示してもいる。」

大黒正伸「パーソンズと機能システム理論の課題-「構造一機能」理論に新しい意味を求めるための覚書」,134,135P

「晩年にいたって、パーソンズははっきりと初期・中期の「物理学的」な連立方程式モデル(パーソンズは「ニュートン・モデル」と呼んだ)を放棄して「メンデル・モデル」と自ら呼んだ「生物学的」で情報制御的な強調を含むモデルへと志向していった[Parsons1977:133-134]。したがって,パーソンズはそもそも定量的・連続的な「尺度」を求めてシステム理論を展開したのではない。彼にとって,相互作用の「均衡」は,なんらかの具体的な経験からの一般化ではない[Parsons1951:481]。それは,いわば一種の「アナロジー」であり,定量的尺度よりはむしろ「発見的」な用具としてより良く用いることができる。ただ,たとえそれが「記述的」「発見的」な用途を想定していようとも,少なくとも「典型的な」システム状態を確定することは社会の科学的分析にとって必須であるように思われる。パーソンズは,そうしたシステム状態を確定的に述べていない。生物学からホメオスタシスの観念を借りてきたのも,そうしたシステム状態のアナロジーを一つ追加したにすぎない。ベイリーによれば,そもそも,均衡とホメオスタシスとが混同されることをキャノン自身は忌避していた[Baily1984:9]。」

大黒正伸「パーソンズと機能システム理論の課題-「構造一機能」理論に新しい意味を求めるための覚書」,139P

機能分析とイデオロギーの関係

Q そもそもイデオロギーとは?

一般に、「政治や社会のあるべき姿についての理念の体系」を意味する。

著名なイデオロギー的対立として資本主義と共産主義の対立、保守と革新、右派と左派などが挙げられる。カレーライスは給食で出されるべき、というようなものはイデオロギーと呼ぶには大仰すぎる気もする。上下関係ははっきりさせるべきだ、緩くてもいいというようなものも一種の対立かもしれない。あるいは朝食習慣は良いというデータを提示する売上を上げたい食品関連会社と、その逆に朝食習慣は悪いというデータを提示する売上を健康関連会社など、それぞれの価値に基づいて主張が対立するということはある。

社会学では、以前動画で扱ったように社会学者のカール・マンハイムがイデオロギー分析で知られている。

【基礎社会学第三十一回】カール・マンハイムの「イデオロギー」とはなにか

マンハイムはイデオロギー(視座構造)を「社会的存在に拘束された知識や世界観」という意味で用いる。

「社会的存在」とは階級、世代、生活圏、宗派、職業集団、学派などの多義的な用語である。

イデオロギーは社会的に共有された枠組みであり、「どのように事象を見て、その事象において何を把握し、どのような事態を思考のうちで構成するかという仕方」と考えればよりわかりやすい。

イデオロギーは部分的イデオロギーと全体的イデオロギーに区別され、さらに全体的イデオロギーは特殊的イデオロギーと普遍的イデオロギーに区別される。

イデオロギー的見方を敵対者に対してばかりでなく、自分自身にも適用する勇気をもち、いっさいの思想や観念を、それぞれの担い手の社会的存在位置と関連付けてイデオロギーとして捉える立場である普遍的イデオロギーが知識社会学の分析対象とされている。

マンハイムによると、「ユートピア」とは未来に準拠しており、現実を追い越してしまっている意識あるいは視座構造のことであるという。

ユートピアが「未来」に準拠しているのに対して、イデオロギーは「過去」に準拠しているという。未来においては科学が発達していて別の経済体制が可能になり、皆が自由に裕福に暮らせ、価値があると言い出したらユートピア性が高くみえるだろう。

「三つの公準」とイデオロギーの関係

【問題点】マートンによると、「三つの公準」を前提としてしまうと、機能分析が不可避的に一定のイデオロギー的かかわりあいをもってしまうという問題があるという。

そのため、機能分析はイデオロギー的に保守的であると批判されたりするわけである。

例えば、特に問題が大きい「不可欠性の公準」を前提としてしまうと、現状の反復的、標準化されたあらゆる社会的・文化的項目が社会の維持のために不可欠であるということになる。

だとすれば、たとえば資本主義社会では資本主義という項目や現在の政治体制が社会の維持のために機能しているという観点で肯定される。つまり、保守的イデオロギーとしてかかわりあいをもってしまう。もちろん、共産主義社会では同様に共産主義が肯定される。

「さらに、これら三つの公準が単独にまた相呼応して行われると、そこから、機能分析が不可避的に一定のイデオロギー的かかわりあいをもつという一般の非難が生じてくる。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,78P「機能分析が不可避的にかかる誤謬のとりこになりやすいということは、まだ証明されてはいないが、不可欠性の公準を吟味した以上、この公準を採用すると、かようなイデオロギー的非難が容易に生じるであろうことは、十分に首肯できる。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,81P

【改善点】「三つの公準」を不当な前提であると見なした場合の新しい機能分析の場合

(1)現存の社会構造の「機能(積極的機能、正機能、順機能)」の研究だけではなく、「逆機能」の研究をも含んでいる。

(2)また、それらの「社会構造の総結果の正味の差引勘定」が明らかに逆機能的である場合には、「強い不断の変化」が生じるという暫定的仮定を採用する。ただし、そうした「正味の差引勘定」をどのような基準において行うか、そもそも数量化できるかなどの課題は残っている。

(3)「強い不断の変化」が生じた場合、「適切な社会計画」によってこれを抑止しなければ、ある社会的・文化的項目の崩壊や根本的な社会変動が生じることもありうる。

単に「現存の社会の維持・存続」ばかりを分析するのが機能分析ではなく、変化や消滅も分析の対象であるという点がポイントになる。静態分析だけではなく、変動分析も行うというわけである。現状のある項目が、社会にとって貢献しているどころか、むしろ逆であるということを示すことは、保守的と呼ばせない意味合いをもっている。ただし、逆機能ばかりが偏って分析され、強調されれば、革新的という別のイデオロギー性を帯びてしまう。「資本主義は社会にとって悪だ、撤廃しろ」と安易に言う事は難しい。できるだけ中立的に分析を行うためにはどうすればいいのだろうか。どういうデータをとれば中立的だとみなされるのか。

「現存の所要その逆機能的結果として蓄積された社会構造の緊張や圧迫は、適切な社会計画によってこれを抑止したり制限したりしなければ、やがて制度の崩壊や根本的な社会変動をもたらすであろう。こうした変動が一定の、用意に見きわめられない限度を超えたばあいに、新しい社会体制が現れたと通常いわれる。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,86-87P

機能分析はイデオロギーではなく、事実に対して忠実である

(1)機能分析の結果、ある時点においてある範囲の社会が高度に統合されていることが観察される場合がある。しかしこれは既成のイデオロギーに忠実に従った結果の観察ではなく、事実に忠実である。

たとえば資本主義という項目が社会の維持に対して機能を果たす項目の代えの効かなさが高い(相互依存の程度が高い)と分析したからといって、ただちにイデオロギー的に忠実だという帰結にはならない。それは事実の問題である。また、代えの効かなさは絶対的なものではなく、可能性としては代替可能な機能を果たす項目は残る。我々側の頭の能力にも依存するのだろう。

(2)既成のイデオロギーに反するような、逆の結果が観察されることもありうるが、これも優勢なイデオロギーに反対するようなイデオロギーに忠実というわけではなく、事実に忠実である。

たとえば共産主義国家において、共産主義という体制は社会の維持に貢献しない、むしろその逆であるという事実が観察される場合もありうる。その場合、代わりに資本主義という体制のほうがいいのではないか、と観察したとして、必ずしも資本主義というイデオロギー、たとえば西洋的なイデオロギーに忠実であるという結論にはならないだろう。

資本主義、共産主義以外の第三の経済体制を提案する能力がないと、どちらかしか提案できないだけかもしれない。共産主義がだめだから、資本主義「しか」ないだろう、という結論は安直すぎる。たとえば細かく見ていけばエスピン・アンデルセンのように福祉レジームが提案されるのかもしれない。

雑駁にいえば、共産(社会)主義的な保障も資本主義的な自由もいいとこ取りをするようなイメージである。経済体制は0か100かではない。あるいはその両者の体制ともまるで性質が違う体制もありうるだろう。

資本主義「でも」機能を果たせるだろう、という結論はそれが有益かどうか、生産的かどうかは置いておいて、事実であるという結論は出しうる。

共産主義「しか」体制を維持できないから、社会革新あるいは社会計画を推し進めるべきであるというのも安直すぎる(イデオロギー的である)。代替性を考える努力を放棄しているか、あるいは考え抜いた末に見つからないか、あるいは本当にないのか。ないことを証明するのはなかなか難しい。可能性としては常に残るのだろう。

(3)どちらか一方にのみ、任意に着目してしまうと分析結果が有益ではなくなってしまう。

どちらかのイデオロギーの維持および推進には有益ではありうるが、それは機能分析の本来の、固有の用途ではない。社会学者がある政治家に「私達の資本主義(あるいは資本主義的な政策)を正当化するような根拠を持ってきてくれ」と頼まれれば、そうした根拠をもってくることはできるのだろう。反対に、別の政治家に逆に「社会にとって悪であるような根拠をもってきてくれ」と頼まれれば、そうした要素を見つけ出すこともできるのかもしれない。あるいは、いわゆる「大衆」や一部の「評論家(あるいはインフルエンサー)」たちに受けるようなデータを持ち出して主張し、人気を獲得するような人もでてくるかもしれない。

(4)機能分析者が暗黙にあるいは公然と認めているような「価値」が研究課題の選択や説明に影響を及ぼすという事実は依然としてある。

これは社会学者であるマックス・ウェーバーの「価値と事実の峻別」に関わってくる。

「機能分析が人によって本来保守的とみられたり、また本来急進的とみられうるという事実は、それが本来そのどちらでもないことを示唆している。この事実は、機能分析が何ら本質的なイデオロギー的かかわりあいをもたないことを示唆している――もっとも、それには、他の社会学的分析と同様に、それぞれ多種多様なイデオロギー的価値を注ぎ込むことができるのだが――。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,84P「だが、一定の観察結果においては、どのような社会構造も、その多数の人々または大部分の人々の主観的価値とその直面する客観的条件とにかなりうまく適合しているであろう。こうした理解は、既成のイデオロギーに忠実なわけではなく、事実に対して忠実なのである。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,87P「だからといって、社会科学者の暗黙にあるいは公然と認めている価値が、彼自身の研究課題の選択やこの課題の説明方式、したがって彼自身の成果を特定の目的に役立たせる方向に固定する一助となるという重要な事実を否定しているかのように解してはならない。この叙述の意図は、次の点を主張しようとしているだけである。すなわち、機能分析は、少なくとも上述の論理が霊障しているように、どのイデオロギー的陣営にも本質的には係わり合いを持っていない。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,92P

【コラム】ウェーバーの価値自由

(1)価値判断とは?→何であるべきかという観点から対象を評価すること。

(2)価値自由とは?→ひとりひとりの個人が、実践的価値と科学的事実認識とを、別種の精神活動として峻別した上、両者を緊張関係に置いて区別して堅持すること、自己制御すること。

※詳細は以前のウェーバーの記事を参照

【基礎社会学第四回】マックス・ウェーバーの価値判断や価値自由とははなにか?

(3)科学の権能とは?→「技術論的批判(手段の適応度の検証、随伴結果の予測)と「目的論的批判(目的の根底にある理念の解明、目的連関の形式論理的批判)

(4)神々の闘争(神々の争い)とは?→ある特定の価値のみが絶対的に正しいということはなく、それぞれの価値が互いに争い合っていること

ここでいう科学の権能は事実的な領域なのだろう。ただし、価値、要するになんらかのイデオロギーから一切自由になるということは難しい。社会科学において純粋に客観的な立場というものは歴史や文化を対象としている限り、存在し得ないとウェーバーは考える。

ウェーバーも「一切自由になるべきだ」とは述べていない。大事なのは、そうしたイデオロギーや価値をできるだけ「自覚」するべきだ、「区別」するべきだということである。無自覚なままに、自分の主張がまるで普遍的真理であるかのように述べると問題が生じることがある。

このように、機能分析であったとしてもなんらかの価値、イデオロギーにかかわらざるをえないこともある。

しかし、だからといって、機能分析はどのイデオロギーにも、どの価値にも「本質的」にはかかわりあいをもっていない。ツボの問題ではなく、ツボを使う側の人間の問題であるとマートンはいう。

例えば携帯電話は犯罪にも用いられるし、人助けにも用いられる。携帯電話自体が悪い、良いというのではなく、使う側の問題であり、あくまでも携帯電話は中立的なツールにすぎないという主張と似ている。クロスボウや銃、刀も使う側の問題であるが、使用が禁止されている。良い方向ではなく悪い方向に用いられる頻度など、それこそ「機能的結果の正負の差し引き勘定」が関係してくるのかもしれない。使う側の人間や、その社会ごとに、どうした用途として価値付けられるかが変わっていくイメージである。

・機能分析は、批判的に用いるならば、イデオロギー的諸体系に対して「中立的」であるという。

例えばあるフェミニストは、自分たちに有利なようにデータを解釈し、利用する。あるアンチフェミニストもまた、自分たちに有利なようにデータを解釈し、利用する。ウィーガンとそうではない人たちの関係もそうかもしれない。弁護士と検事は典型的な例だろう。

「以上の系統的な比較によれば、機能分析は、弁証法と同様に、必ずしも特殊的なイデオロギー的係わりあいを伴うものではないことが十分うかがわれよう。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,88P

「そこで、機能主義者とマルクス主義者が袂を分かつのは、分析の論理よりも、むしろかような宗教の機能についての評価の点にある。そして、この評価が、イデオロギー的中身を機能主義のツボのなかに注ぎ込むのである。このツボ自身は、その中身にとって中立的であって、イデオロギー的な毒物の容器ともなれば、またイデオロギー的な美酒の容器ともなろう。」ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,91-92P

たとえば私が今「フェミニスト」というような対象を例示したことに、一切のイデオロギーがないかどうかと言われると不安である。特段、私はどちらが良い悪いという意見を明確にもっているわけではない。たまたま例として思いついたものである。しかし潜在的、暗黙的になんらかの評価を行っているのかもしれない。人間は通常、自分を拘束するイデオロギーに自覚的ではない。自分が女性か男性か、あるいは第三の性かによって、こうした評価も変わってくるのだろう。

研究などで「フェミニスト」を主題として分析する場合で、その分析内容はほとんど客観的結果のみを中立的に示したものであっても、主題とした時点で何らかの価値が関わっているのである。たとえば「フェミニスト」を主題とした分析には価値があるという評価が先にある。なぜアフリカではなく日本を分析とするのか、あなたは日本の社会こそ維持されるべきである、というイデオロギーをもっているのではないか。

観察者は大なり小なり、なんらかの価値をもって観察せざるをえない。例えば観察を依頼した人に対してなんらかの配慮を行ってしまうかもしれない。先程のケースにおいてフェミニストと言われる人たちに依頼されて研究したとすれば、より差はわかりやすいかもしれない。たとえば範囲を意図的に狭くとって結果をとってみるといった可能性もある。これは経済学者がグローバリズムは良いとも悪いとも、どちらともとれるようなデータをいくらでももってこれるのと似ている。

自分がイデオロギー的関わり合いをもっていることを自覚すれば、より中立的に関わろうと努力することは可能であり、イデオロギー的関わり合いを明示して分析することも可能であろう。

保守的イデオロギー、急進的イデオロギー

どの客観的結果(機能)に重きを置くのか

(1)機能分析が機能的結果(積極的機能的結果)だけに焦点を置いてしまうと、極端な保守的イデオロギーに傾いてしまう。

たとえば該当する社会体系の経済が資本主義なら、資本主義の肯定、保守に傾くというわけである。

(2)機能分析が逆機能的結果だけに焦点を置いてしまうと、極端な急進的イデオロギーに傾いてしまう。

たとえば現状の経済が資本主義なら、資本主義の否定、革新に傾く。

(3)(積極的)機能と逆機能の両方の機能的諸結果の正味の差引勘定を考慮することが必要になる。

ただし、その考慮が難しいという問題がある。社会にはさまざまな社会的・文化的な項目がある。そのどれかがマイナスに傾いていたとしても、それを補うだけのプラスがあれば社会は維持されると考えることもできる。たとえばサッカーの試合である選手が退場になったとしても、必ずしも試合に負けるとは限らない。

負けるかどうかは、そのチームの力量、許容量次第である(構造的脈絡、構造的拘束)。この場合も、数量化できるのかという問題がある。サッカーの試合のほうが社会全体よりも数量化しやすいかもしれない。

しかしより複雑な問題として、ある項目とある項目は相互依存関係にある場合が多い。パーソンズで言えば「機能連関」の問題である。たとえば経済制度と宗教的形態は、どちらかが消滅すれば、もう一方も消滅し、またそのもう一方が消滅すれば、新たな項目も消滅するという連鎖反応を考えることもできる。

機能分析は分析の範囲を社会全体に広げていくと、とても複雑化してくる。

たとえばサッカーの試合の場合も、ある選手Aとある選手Bの相互依存関係というケースが考えられるだろう。この選手との連携がチームには大事である、というようなケースである。B選手が抜けた途端、A選手の貢献度も下がり、A選手が抜けた途端、C選手の・・というように連鎖していく。

そうした相互依存関係を含めて数量化していく必要もあるのかもしれない。単純な個人の能力や生産力だけでは測れないものがある。要素だけではなく関係を重視していく、というのはジンメルやフッサールでも重要だった。機能分析でももちろん、関係が重視されていくのである。

「機能分析が機能的結果だけに焦点をおくにつれて、それは、極端な保守的イデオロギーに傾き、それが逆機能的結果だけに焦点をおくにつれて、極端な急進的ユートピアに傾くのである。『本質的には』それはどちらでもない。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,86P「機能分析は、批判的にこれを改めるなら、主なイデオロギー的諸体系に対して中立的である。この範囲内で、しかもただこの限られた意味において、機能分析は、自然科学の理論や用具と同様であって、これらはしばしば当の科学者の意図しない目的のために互いに正反対の立場にあるグループのどちらにもひとしく利用されうるものである。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,88P

機能主義者とマルクス主義者の相違点

1:機能分析も、(マルクス主義者が使う)弁証法もどちらも特殊なイデオロギー的係わりあいを伴うものではなく、イデオロギー的には中立であるという。

2:ただし、「古典的な三つの不当な公準」を前提とした機能主義者はイデオロギー的に保守に傾き、分析結果について「評価(価値づけ)」を行うマルクス主義者は革新(急進)に傾く。

3:機能主義者とマルクス主義者の相違点は、分析の論理よりも、機能についての「評価」の点にあるという。

評価が機能分析という壺の中に注ぎ込まれると、イデオロギーな色彩を強く帯びていくのである。

「以上の系統的な比較によれば、機能分析は、弁証法と同様に、必ずしも特殊的なイデオロギー的係わりあいを伴うものではないことが十分うかがわれよう。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,88P

「そこで、機能主義者とマルクス主義者が袂を分かつのは、分析の論理よりも、むしろかような宗教の機能についての評価の点にある。そして、この評価が、イデオロギー的中身を機能主義のツボのなかに注ぎ込むのである。このツボ自身は、その中身にとって中立的であって、イデオロギー的な毒物の容器ともなれば、またイデオロギー的な美酒の容器ともなろう。」ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,91-92P

トヨタの社長がしたという「ロバと老夫婦の話」

1:老夫がロバに乗って老婆が歩いていると「威張った老夫だ」と批判される。

2:老婆がロバに乗って老夫が歩いていると「あの老夫は老婆に頭が上がらないんだ」と批判される。

3:最後に老夫婦が揃ってロバに乗っていると「二人も乗って、ロバがかわいそうだ」と批判される。

それぞれのイデオロギーから、ある事実に対して良い、悪いと「評価」するような傾向が見られる。

フェミニストから見れば「男性が威張っている」という悪い評価、アンチフェミニストから見れば「女性に頭が上がらないダサい男性」というような悪い評価がされる。

動物愛護団体からすれば「二人も乗って、ロバがかわいそうだ」というような評価がされるかもしれない。

機能分析者は結果を淡々と提示すれば良いのだろうか(そもそもどの事象に注目するか、ある事象をデータと解釈するかにも価値が関係してきてしまうのだが)。

二人が乗った場合、ロバの寿命が短くなる。ロバがかわいそうだといって乗られなくなった場合、必要とされなくなり、ロバの個体数がそもそも減ってしまうかもしれない。ロバの個体数の維持と、ロバの待遇のどちらが優先されるべきなのか。さまざまな観点(結果)を持ち出すことは可能だろう。しかし、何が良い、悪いというのは神々の闘争の問題と関わってきてしまう。

トロッコ問題などの頭が痛くなるような話とも極端な話をすれば関わってくるのだろう。1人の友人と10人の他人、10人の日本人と100人の外国人、どちらかしか助けられない場合、どちらを助けるのか。機能分析は様々な観点を、できるだけ中立的に事実を提示することはできるだろう。しかし最後に決断するのは我々である。ウェーバーの言葉で言えば、自分の「良心」と「知性」と「心」が責任を負うべき事柄であり、各人が一生かけて色々と経験を積みながら解決してゆくべき問題である。

新しい機能分析の範例(お手本、枠組み)の提示

生理学におけるキャノンの「手続きの論理」

【問題点】社会学では不揃い(バラバラ)に採択された「概念」や「手続き」や「分析の仕方」がある。この事実は社会学では実験作業の機会が少ないという理由だけでは説明できない。

【改善点】ほかの学問を検討して、社会学の機能分析にとって「有効な方法論的モデル」を構築する。ただし、他の学問の特殊な概念や技術を採用するわけではなく、「方法論的な枠組み」を検討して取り入れるという意味である。単なるアナロジーやホモロジーではない。

キャノン(Walter Bradford Cannon)はアメリカの生理学者。有機体が生命を維持するために自律系や内分泌系の働きを介して体内平衡状態を維持するというホメオスタシスの考えを提唱した人物。

【生理学における手続きの論理1】:有機体の一定の機能的要件(有機体が存続し、または或る程度有効に働くために充足せねばならない要件)を確定する。

【生理学における手続きの論理2】:それらの機能的要件を「正常な」ばあいに通例充たすところの装置(構造や過程)について具体的詳細に記述する。

【生理学における手続きの論理3】:それらの機能的要件を通例充たす機構が破壊されたり、あるいは十分に機能しないことがあるばあい、観察者は、この必要な機能を果たす「補償的機構(もしあれば)」を見つけ出す必要を機敏に認知する。

【生理学における手続きの論理4】:機能を果たす手段となる装置だけでなく、機能的要件の該当する構造の単位について詳細に説明する。

「こうしたアプローチの論理をもっと一般的に述べるならば、次のような相関連する手続きの諸段階が判明する。まず第一に、有機体の一定の機能的要件、すなわち有機体が存続し、または或る程度有効にはたらくために充足せねばならない要件を確定する。第二に、これらの要件を『正常な』ばあいに通例充たすところの装置(構造や過程)について具体的詳細に記述する。第三に、これらの要件を通例充たす機構が破壊されたり、あるいは十分に機能しないことがあるばあい、観察者は、この必要な機能を果たす補償的機構(もしあれば)を見つけ出す必要を機敏に看取する。第四に、以上述べたなかに暗黙に含まれていることだが、機能を果たす手段となる装置だけでなく、機能的要件の該当する構造の単位について詳細に説明する。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,97P

【コラム】ベイトソンによる「緩い思考」と「厳密な思考」

アナロジー(類比)やホモロジー(相同)の話を聞くと、人類学者であるグレゴリー・ベイトソンの思考の話を思い出す。

ベイトソンによれば、自分の考えを整理するために他の分野の理論を持ち出すことは適切なことだという。しかし、抽象のレベルを間違えるとよくないという。

マートンと同じように、ベイトソンも思考の題材を理解するのに、他の分野での題材の分析の方法を参照するのは良いとう。

しかし「他の学問の特殊な概念」をそのまま取り入れると問題が生じる。ベイトソンは自分の内側から出してきた概念を理解するときには、類比の相手も同等の抽象レベルに求めなくてはいけないという。

たとえば「河は土手を築き、土手は河を導く」という考えが「エートスは文化構造を築き上げ、文化構造に導かれる」に類比的だと考え、それがあたかも「文化のはたらきの真の姿を把握したような気持ちになってしまう」のはよくないという。

初期の機能分析でも同じような風潮があるかもしれない。たとえば酸素を取り入れる機能が停止した場合、人間の体を維持することはできなくなる。それと同じように、社会もまた、酸素という概念に当てはまるような実態があるはずだと考えていく。しかし生物における酸素と、社会の法制度は論理階系や抽象度が同じだろうか。

ベイトソンはそうした比喩やアナロジー、ホモロジーといったような思考の使い方に注意を払っている。

しかし同時に、そうしたある分野から「大胆なアナロジー」を見つけ、自分の分野に適応させようとすることの重要さも指摘する。このような思考を「ゆるい思考」とベイトソンは呼ぶ。厳密な「表現」にすぐ固めるのではなく、ある漠然とした概念を漠然とした「表現」のままにしておくというのも「ゆるい思考」のコツだという。

緩い思考による作業:あやふやな基盤の上に理論を構築していくプロセス。「ゆるい表現」はそれらが指している概念が曖昧であり、それらがさらに「分析が必要」であることを意識させるために重要だという。極端な場合「それ」と表現しておくことも可能なのだろう。

厳密な思考による作業:より厳密な思考を行いながら、すでにでき上がっている建築物の足場を補強するプロセス。

学者はこの2種類の間を揺れながら進んでいくものだという。緩い思考だけではなく、「厳密な思考」も重要だという。さらに、学問全体を見てみると、最初にゆるい思考を始めた人と厳密な思考を始めた人間は別な場合が多いという。物理学では厳密化させていくまで数世紀かかっているという。ベイトソンによると、フロイトなどの精神分析学の分野では今でも、「エゴ」や「イド」などの「ゆるい概念」がまるで具象性・実体性をもつように扱われたままであり、厳密化されることを拒んでいる風潮があるという。

こうした2種類の思考の過程はマートンが従来の「ゆるい概念」を「厳密な概念」へと整理していく過程と似ている。またそれと同時に、マートンは体系や構造、制度や文化といった用語を「ゆるく」使う思考もある。武術でも体を緩めておくことで強い、厳しいパンチを打てるというが、似ている気がする。

私はマートンの文章を読んでいて、従来の人類学における機能分析者は詰めが甘い集団だな、というような印象を受けていた。

しかしよく考えると、そうした「ゆるい」分析や概念のおかげで、マートンが厳密化する機会を得たのであり、機能分析は発展してきたともいえる。何か「新しいもの」はゆるい分析から、メタファーやアナロジー、ホモロジーから始まるという観点は「創造法」の分野でも重要になる。いわゆる「アブダクション」の領域である。

ルーマンも生物学からアナロジー的な発想で社会システム論を発展させていったことからも、「ゆるい」分析は社会学にとってとても重要だということが分かる。

ただし、それらを「厳密な分析」へとコツコツと整地していくスキルも重要になる。そしてその「お手本」としてマートンの機能分析の厳密化は参考になるのだろう。

「河は土手を築き、土手は河を導く。エートスは文化構造をを築き上げ、文化構造に導かれる。フィジカルな世界に類比を求めた点は、観察データの分析のために生物の世界を覗いたときと同じですが、今度は自分で作り出した概念を分析する目的で、それをやることになったわけです。これはいただけません。もちろん、自分が生み出した考えを整理するために、物理学の次元の理論を持ち出すのは、適切なことだと思います。やってはいけないのは、抽象のレベルを間違えること。思考の題材を理解するのに、他の分野での題材の分析の方法を参照するのは良い。しかし自分の内側から出してきた概念を理解するときには、類比の相手も同等の抽象レベルに求めなくてはいけません。それなのにわたしは、河と土手との比喩が気に入ったあまり、その類比を本気で推し進めてしまったのです。」

グレゴリー・ベイトソン『精神の生態学』,144p

「ここでちょっと脱線して、私が重宝している思考と用語法のコツについてお話しておきましょう。ある漠然とした概念が現れて、それを厳密に言い固めてしまうのはまだ早いと思うとき、意味のしっかりとした用語をいきなり与えて事態を間違った方向へ持っていかないように、ある『ゆるい』表現をその概念にくっつけておくのです。そのときわたしは、できるだけ簡潔で具象的で口語的な語――一般的にいってラテン語系ではなく、土着のアングロ=サクソン語――を使います。文化の”stugg(もと・じ)”とか、文化の”bit(一片)”とか、文化の”feel(手触り、感じ)”とか言うわけです。これらの簡単なアングロ=サクソン語は、わたしには独特の響きというか『手ざわり』がありまして、それを使っている間は、それが指している概念が曖昧であり、さらに分析が必要だということを意識させられる。――まあ、ハンカチを結んでおくトリックのようなものですが、これの利点はちょっと強引にいけば、ハンカチをそのまま他の目的に使えるという点にあります。その曖昧な概念を非常に重要な緩められた思考の過程で使い続けていくことができる。自分がやっているのは『ゆるい』思考だということを意識したままで。」

グレゴリー・ベイトソン『精神の生態学』,144p「実際、学問というものは、こんなふうに二種類の思考の間を揺れながら進んでいくものではないでしょうか。…まず『ゆるい』思考があり、あやふやな基盤の上に理論を構築していく作業がある。つぎにより厳密な思考を行いながら、すでにでき上がっている建築物の足場を補強するプロセスがくる。…また、学問の進展プロセスでは、最初に『ゆるい』思考を始めた人間と、それを厳密化していく人間が別だという点も違っています。」

グレゴリー・ベイトソン『精神の生態学』,147p

範例を導入する目的

paradigm(パラダイム)が範例と訳されている。

日本語における範例は「模範とすべき例」という意味であり、いわゆる見本である。

トーマス・クーンのいわゆるパラダイムシフトにおけるパラダイムの意味合いとも通じるものがあるかもしれない。クーンの場合は「専門的科学者の共同体を支配し、かつ広く受け入れられているものの見方、問い方、解き方の総体」と定義されている。

- 【目的1】適切で成果の多い機能分析を行うために系統的に整理された暫定的指針を与えるため。

- 【目的2】機能分析の根底にある公準や(しばしば暗黙の)仮定を直接導き出すため。

- 【目的3】種々の機能分析の持つ純粋に科学的な含蓄だけではなく、その政治的、ときにはイデオロギー的係わりあいを社会学者が敏感に捉えるため。

範例は主に9つの概念の利用方法と2つの「9つの概念を利用する場合の問題点」にまとめることができる。

多くの場合、「基礎的設問」も同時に提示されている。個人的にこの基礎的設問はとても重要だと思う。基礎的設問は言い換えれば問題を発見することであるといえる。こうした問いに真摯に答えていくことで、より分析の精度が増していくのだろう。逃げれば逃げるほど、不透明になっていく。もちろん日常生活ですぐに解決策を出さなければいけない場合には、ある程度の「妥協」が必要かもしれないが、しかしそれは「妥協」にすぎないことを明確に意識する必要がある。

「第一の重要な目的は、適切で成果の多い機能分析を行うために系統的に整理された暫定的指針を与えることである。…第二に、この範例は、機能分析の根底にある公準や(しばしば暗黙の)仮定を直接導き出すためのものである。…第三に、この範例は、種々の機能分析の持つ純粋に科学的な含蓄だけではなく、その政治的、ときにはイデオロギー的係わりあいを社会学者が敏感に捉えることをめざしている。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,106-107P

【1】機能分析の対象の使用ガイド

【範例1】:機能分析の対象は「標準化した項目」であり、その項目を確定すること。

【基礎的設問】:一定の項目についての体系的な機能分析を行おうとすれば、その観察結果の中に何を入れねばならないか。

基礎的設問に関しては後の「記述的調書に取り入れるべき事項」で部分的に取り扱う。

※たった一回のみというような非反復的、ランダム的な項目は主要な分析の対象とならないだろう。包括的に、「標準化された社会的または文化的項目」と呼ばれることがある。

例:社会的役割、制度的型式、社会過程、文化型式、文化的に型式化された情緒、社会規範、集団組織、社会統制の手段などの諸項目。

「分析の対象は、標準化した(すなわち、型式化され、反復される)項目をなすということが基礎要件である。たとえば、社会的役割、制度的型式、社会過程、文化型式、文化的に型式化された情緒、社会規範、集団組織、社会構造、社会統制の手段などの諸項目がこれである。」

ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,101P

「一定の項目についての体系的な機能分析を行おうとすれば、その観察結果の中に何を入れねばならないか。」ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,101P

【2】主観的意向の使用ガイド

【範例2】:「主観的意向(動機・目的)」を仮定するか明らかにし、使用する。

【基礎的設問】:「どのようなタイプの分析では、観察された動機づけをデータ、すなわち与件とみてよいか。またどのような分析のばあいには、それ自身問題とすべき性質のもの、いいかえれば、他のデータから導き出されるべきものとみなしてよかろうか」。

仮定するという場合は本人に聞けない場合であり、観察者が観察者の基準で当事者の動機を仮定するケースだろう。本人に聞ける場合は、それはそれとして記述するのだと考える(ただし本人が意図を明確に言語化できるとは限らないことは想定しておくべきだろう)。